【解析版】安徽省江淮十校2021届高三下学期4月第三次联考文科综合历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 【解析版】安徽省江淮十校2021届高三下学期4月第三次联考文科综合历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-22 22:13:46 | ||

图片预览

文档简介

“江淮十校”2021届商三第三次质量检测.

文科综合能力测试历史

24. 从春秋开始古代逐渐形成了以“仁战"为核心的武德文化主要包括“义战"、“人和"的习武原则,.师出以律”的行武方路. "精忠报国”、“唯人是保”的侠客精神。"仁、义、忠、智、勇、严、信、礼”的武德标准等。据此可知,中国传统武德文化

A.与春秋争霸密切相关 B.深受儒家文化的沁润

C.主要流行于军营之中 D.得到封建统治者重视

25.西汉文帝时改行四铢半两钱、并废除《盗铸钱令》 .实行自由铸钱的政策。武帝即位后,下令废除郡国制币权,改由中央统一铸币,并设钟宜、辨铜、均输三官,组成中央铸币机构负责铸造五铢钱。据此可知汉武帝的举措意在

A.剥夺同姓王的特权地位 B.恢复秦朝的铜钱范式

C.强化政府对经济的控制 D.实行钱币管理多元化

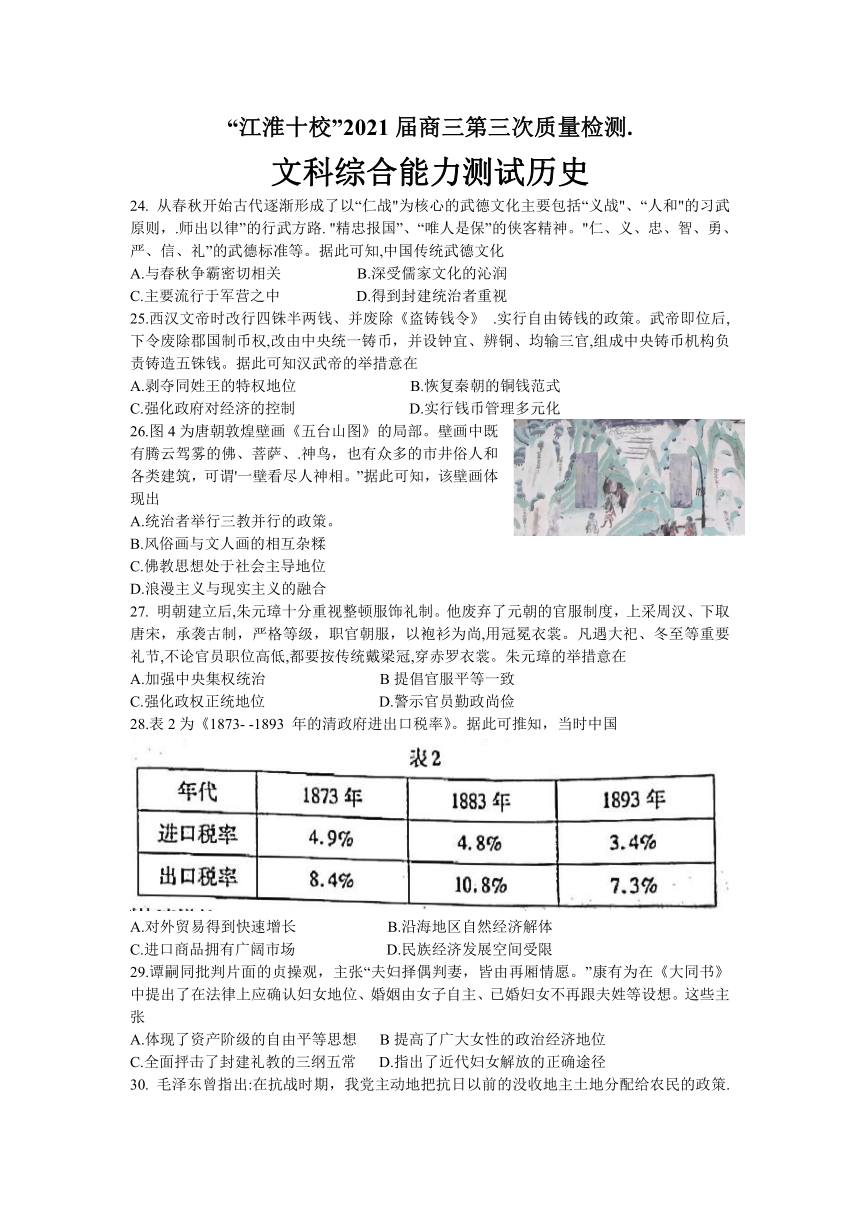

26.图4为唐朝敦煌壁画《五台山图》的局部。壁画中既有腾云驾雾的佛、菩萨、.神鸟,也有众多的市井俗人和各类建筑,可谓'一壁看尽人神相。”据此可知,该壁画体现出

A.统治者举行三教并行的政策。

B.风俗画与文人画的相互杂糅

C.佛教思想处于社会主导地位

D.浪漫主义与现实主义的融合

27. 明朝建立后,朱元璋十分重视整顿服饰礼制。他废弃了元朝的官服制度,上采周汉、下取唐宋,承袭古制,严格等级,职官朝服,以袍衫为尚,用冠冕衣裳。凡遇大祀、冬至等重要礼节,不论官员职位高低,都要按传统戴梁冠,穿赤罗衣裳。朱元璋的举措意在

A.加强中央集权统治 B提倡官服平等一致

C.强化政权正统地位 D.警示官员勤政尚俭

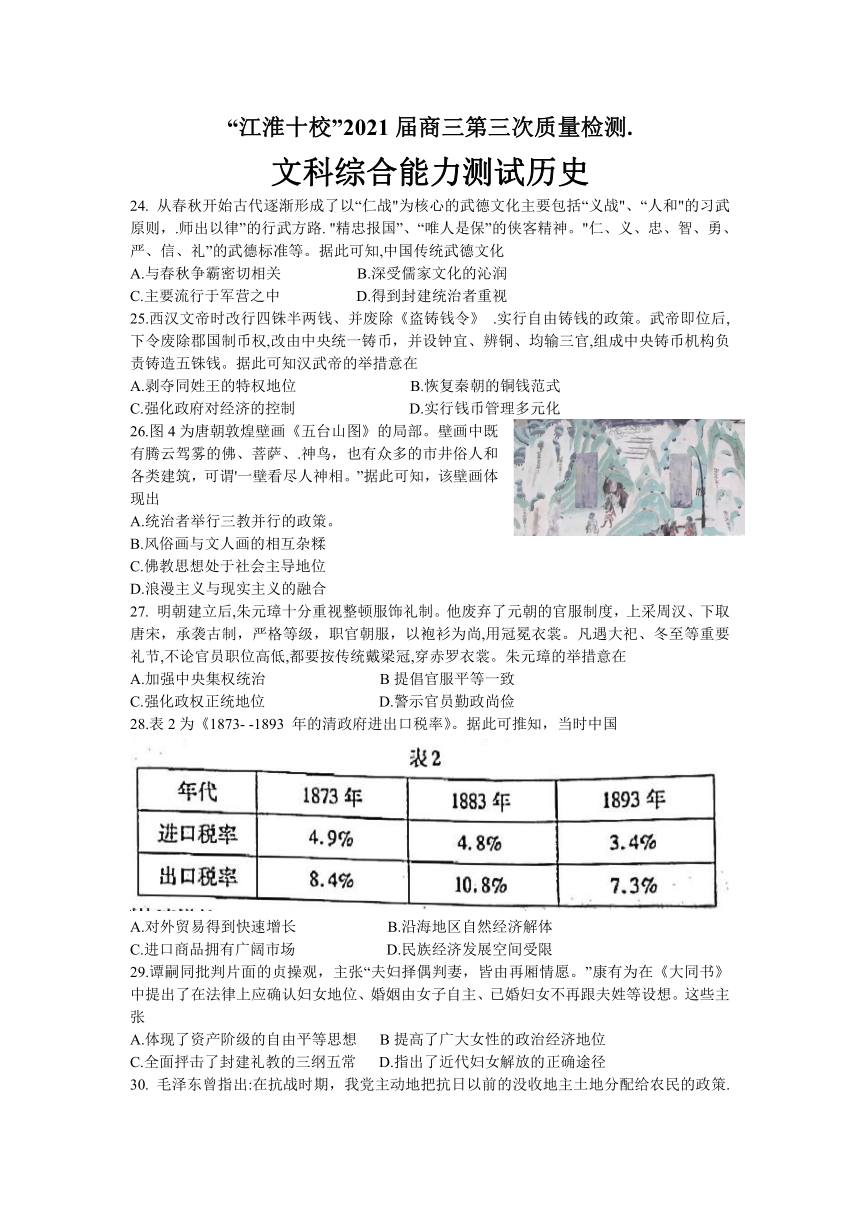

28.表2为《1873- -1893 年的清政府进出口税率》。据此可推知,当时中国

A.对外贸易得到快速增长 B.沿海地区自然经济解体

C.进口商品拥有广阔市场 D.民族经济发展空间受限

29.谭嗣同批判片面的贞操观,主张“夫妇择偶判妻,皆由再厢情愿。”康有为在《大同书》中提出了在法律上应确认妇女地位、婚姻由女子自主、已婚妇女不再跟夫姓等设想。这些主张

A.体现了资产阶级的自由平等思想 B提高了广大女性的政治经济地位

C.全面抨击了封建礼教的三纲五常 D.指出了近代妇女解放的正确途径

30. 毛泽东曾指出:在抗战时期,我党主动地把抗日以前的没收地主土地分配给农民的政策.改变为减租减息的政策。日本投降以后,我们及时地改变土地政策,由减租减息改为没收地主阶级的土地分配给农民。这说明,党的土地政策

A.始终坚持消灭封建剥削制度 B.服从于革命形势发展的需要

C.着眼于提高农民的政治地位 D.激发了农民投身抗日的热情

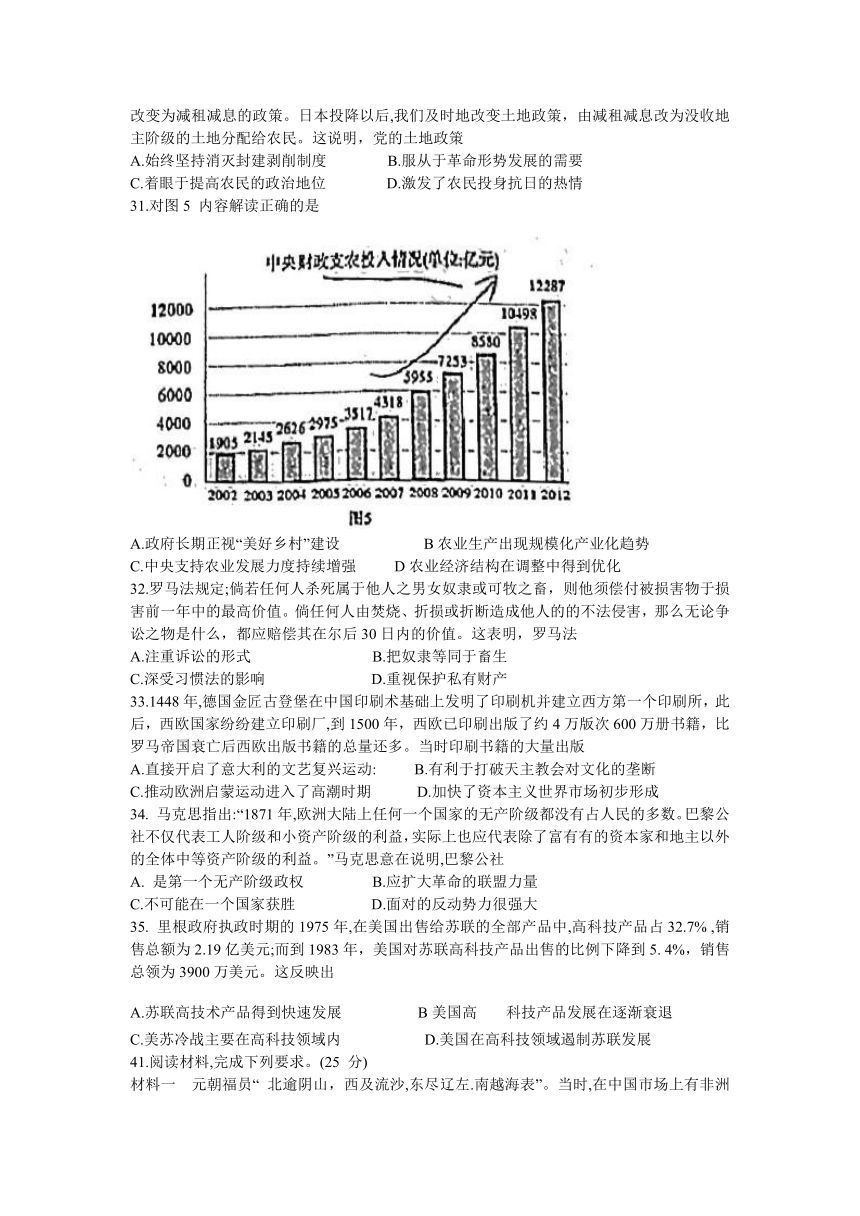

31.对图5 内容解读正确的是

A.政府长期正视“美好乡村”建设 B农业生产出现规模化产业化趋势

C.中央支持农业发展力度持续增强 D农业经济结构在调整中得到优化

32.罗马法规定;倘若任何人杀死属于他人之男女奴隶或可牧之畜,则他须偿付被损害物于损害前一年中的最高价值。倘任何人由焚烧、折损或折断造成他人的的不法侵害,那么无论争讼之物是什么,都应赔偿其在尔后30日内的价值。这表明,罗马法

A.注重诉讼的形式 B.把奴隶等同于畜生

C.深受习惯法的影响 D.重视保护私有财产

33.1448年,德国金匠古登堡在中国印刷术基础上发明了印刷机并建立西方第一个印刷所,此后,西欧国家纷纷建立印刷厂,到1500年,西欧已印刷出版了约4万版次600万册书籍,比罗马帝国衰亡后西欧出版书籍的总量还多。当时印刷书籍的大量出版

A.直接开启了意大利的文艺复兴运动: B.有利于打破天主教会对文化的垄断

C.推动欧洲启蒙运动进入了高潮时期 D.加快了资本主义世界市场初步形成

34. 马克思指出:“1871年,欧洲大陆上任何一个国家的无产阶级都没有占人民的多数。巴黎公社不仅代表工人阶级和小资产阶级的利益,实际上也应代表除了富有有的资本家和地主以外的全体中等资产阶级的利益。”马克思意在说明,巴黎公社

A. 是第一个无产阶级政权 B.应扩大革命的联盟力量

C.不可能在一个国家获胜 D.面对的反动势力很强大

35. 里根政府执政时期的1975年,在美国出售给苏联的全部产品中,高科技产品占32.7% ,销售总额为2.19亿美元;而到1983年,美国对苏联高科技产品出售的比例下降到5. 4%,销售总领为3900万美元。这反映出

A.苏联高技术产品得到快速发展 B美国高科技产品发展在逐渐衰退

C.美苏冷战主要在高科技领域内 D.美国在高科技领域遏制苏联发展

41.阅读材料,完成下列要求。(25 分)

材料一 元朝福员“ 北逾阴山,西及流沙,东尽辽左.南越海表”。当时,在中国市场上有非洲出产的珍珠、象牙、厚负等,有越南的藤杖,有伊斯兰瓷器。窝阔台即位之初,他拿出国库的资本交给斡脱(官商) ,让他们放手经营。《元典》中有“忤脱户,见奉圣旨、诸王令旨,随路做买卖之人,钦依先帝圣旨,见住处与民一体当差”的记载。元沿宋制,设市舶提举司为海外贸易管理机构。1278年,忽必烈下旨:“诸藩国诚能来朝,联将宠礼之。"对外贸易无论水陆均“往来互市,各从所欲”。还把商业税率从30税1,降至60税1,甚至“置而不税" ,对从事海外贸易的“舶商、梢水”及其家小,给予“免除杂役”的优待,使元朝对外贸易出现了空前繁荣的局面。

——摘编自梁凌霄等《试论元朝商业繁荣的原因》

材料二 1978年12 月,中美发表建交公报,西方市场的大门正式向中国敞开。十一届三中全会正式开启了我国改革开放和社会主义现代化的伟大征程,明确指出了对外贸易在经济发展中的战略地位。我国的外贸政策也随之发生了变化,次年,中央批准广东和福建两省在对外经贸活动中采取特殊政策,并在上海、北京、天津设立地方外贸公司,对外贸新政策在试点区域逐渐推开。一方面采取出口导向战略,鼓励和扶持出口型产业,开始实行出口退税制度和鼓励吸收外资的政策。一方面通过关税、进口许可证、外汇管制等措施实施进口限制。在这一阶段,国家放开部分贸易经营权,增强了运用经济杠杆调节宏观经济的能力。

——摘编自余报《中国对外贸易发展70年的回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元朝每外贸易兴盛的主要原因及其影响。(12 分)

(2)根据材料二非结合所学知识,分析我国改革开放初期对外贸易发展的背景及特点。(13分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料 革命的思趣文化,是革命的先导,为变革作舆论准备;而革命的过程,又推动思想文化的发展。任何一次大的政治革命,都不可能是单一的,也不可能和思想文化分离。正如列宁所言“没有革命的理论,就没有革命的运动。”纵观世界历史任行民族、任何国家,在任何一次革命之前,都是思想大解放、文化大繁荣的时期。

——摘自 陈力张永江《辛亥革命的文化意义》

围绕材料,自拟一个论点.并结合中外相关史实加以论述。(要求:论点明确,史实准确。阐述充分,层次清晰)

请考生在第45 ~47三道历史题中任选一题做答,如果多做,则按所做的第一题计分。做答时用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。

45(历史一 选修1:历史上重大改革回眸)(15分)

材料 1949- -1951 年是新中国高等教育改革的初始阶段。在这个阶段,高等牧育工作的首要任务是改造旧式教育和恢复学校秩序。1949 年底召开的第一次全国教育工作会议明确规定;建设新技育“要以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育的经验,借助苏联经验,建设新民主主义教育"。1950 年6月第一次全国高等教育会议颁布的政策规定:第一,在招生考试方面,"对具有相当工作历史的革命干部、工农青年予以特殊照顾”;第二,在课程设置方面,“废除政治上的反动课程,开设新民主主义的革命的政治课程" ;第三,在管理体制方面,“中央人民政府教育部对全国高等学校均负有领导的责任”。《人民教育》发文评价道:“新学制是毛主席的教育思想和教育政策在新中国现阶段教育制度上的一种体现,它总结了二十余年来各革命根据地的教育经验。’

——摘编自际磊 粟洪武《也论新中国成立后十七年的高等教育改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国初期我国高等教育改革的主要目标。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,评析新中国初期我国高等教育改革的主要作用。(7分)

46.(历史一选修 3 :20世纪的战争与和平](15分)

材料 在19世纪的维多利亚时代,英国人完全有资格对未来充满自信,日不落帝国建立,全世界的财富在向英国流淌,英国人雄踞于世界之上。但第一次世界大战不仅使“日不落帝国"开始衰落,同时在心态上也彻底击碎了原先的自信。因此,我们才可以看到,战后的二三十年代,英国的领袖们希冀以不惜一切代价维持和平的方式,解决上次大战所带来的直接伤害。正因为抱有和平的幻想,加之民众对战争的厌倦、和平主义运动的展开,这些因素共同导致了后来英国对德国的“綏靖政策"。1938年英国首相张伯伦对希特勒妥协退让以防止战争。当张伯伦回到伦敦时竞然宣称,从此之后整整一代人的和平有了保障。事实上,这一次对德国法西斯的妥协铸成大错,不仅没有带來和平,反而纵容了德国的侵略,导致德国不受限制地迅速扩张,最后演变成第二次世界大战。

——摘编自李宏图《是什么造就了文明发展的走向》

(1)根据材料,简析“绥靖政策”在英国得以流行的主要因素。(8 分)

(2)根据材料并结合所学知识,概述英国推行“绥靖政策”对当时国际形势的影响。(7 分)

47.[历史一选修4:中外历史人物评说](15 分)

材料 岑花(瓦氏)( 1496- -1555)广西归顺州(今靖西县)人,壮族,土官岑璋之女,嫁与田州指挥同知岑猛后,改称“瓦氏”。她聪敏而有志向,常习武强壮体魄,读兵法,心系军国大事。丈夫与儿子死后,孙男岑芝尚幼,30岁的瓦氏,一面亲自管理州事,一面抚育幼孙。岑芝成年后出征海南为国捐躯,她抚育两位曾孙。瓦氏处理州事,“躬为规划,内外凛然"。她招集流民从事农业生产,发展州内教育,安定社会秩序,因政绩突出深受民众拥戴。1555年,倭寇进犯江浙沿海一带,滨海数千里告急。瓦氏知情后,主动向督府请战,督府根据其才能授予她“女官参将总兵”军衔,令她率军前往江浙前线征倭。她表示:“是行也,誓不与贼俱生。”瓦氏率近七千壮族兵参加8次抗倭大战,屡建奇功。民谣“花瓦家,能杀倭"在江浙沿海广为传颂。班师回广西后,因积劳成疾,不久病逝,年59岁,嘉靖诏封她为“二品夫人”。

——据《岑氏名人传略》等

(1)根据材料,概述瓦氏一生的主要事迹。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评析瓦氏人生所体现的精神品德。(9分)

文科综合能力测试历史

24. 从春秋开始古代逐渐形成了以“仁战"为核心的武德文化主要包括“义战"、“人和"的习武原则,.师出以律”的行武方路. "精忠报国”、“唯人是保”的侠客精神。"仁、义、忠、智、勇、严、信、礼”的武德标准等。据此可知,中国传统武德文化

A.与春秋争霸密切相关 B.深受儒家文化的沁润

C.主要流行于军营之中 D.得到封建统治者重视

25.西汉文帝时改行四铢半两钱、并废除《盗铸钱令》 .实行自由铸钱的政策。武帝即位后,下令废除郡国制币权,改由中央统一铸币,并设钟宜、辨铜、均输三官,组成中央铸币机构负责铸造五铢钱。据此可知汉武帝的举措意在

A.剥夺同姓王的特权地位 B.恢复秦朝的铜钱范式

C.强化政府对经济的控制 D.实行钱币管理多元化

26.图4为唐朝敦煌壁画《五台山图》的局部。壁画中既有腾云驾雾的佛、菩萨、.神鸟,也有众多的市井俗人和各类建筑,可谓'一壁看尽人神相。”据此可知,该壁画体现出

A.统治者举行三教并行的政策。

B.风俗画与文人画的相互杂糅

C.佛教思想处于社会主导地位

D.浪漫主义与现实主义的融合

27. 明朝建立后,朱元璋十分重视整顿服饰礼制。他废弃了元朝的官服制度,上采周汉、下取唐宋,承袭古制,严格等级,职官朝服,以袍衫为尚,用冠冕衣裳。凡遇大祀、冬至等重要礼节,不论官员职位高低,都要按传统戴梁冠,穿赤罗衣裳。朱元璋的举措意在

A.加强中央集权统治 B提倡官服平等一致

C.强化政权正统地位 D.警示官员勤政尚俭

28.表2为《1873- -1893 年的清政府进出口税率》。据此可推知,当时中国

A.对外贸易得到快速增长 B.沿海地区自然经济解体

C.进口商品拥有广阔市场 D.民族经济发展空间受限

29.谭嗣同批判片面的贞操观,主张“夫妇择偶判妻,皆由再厢情愿。”康有为在《大同书》中提出了在法律上应确认妇女地位、婚姻由女子自主、已婚妇女不再跟夫姓等设想。这些主张

A.体现了资产阶级的自由平等思想 B提高了广大女性的政治经济地位

C.全面抨击了封建礼教的三纲五常 D.指出了近代妇女解放的正确途径

30. 毛泽东曾指出:在抗战时期,我党主动地把抗日以前的没收地主土地分配给农民的政策.改变为减租减息的政策。日本投降以后,我们及时地改变土地政策,由减租减息改为没收地主阶级的土地分配给农民。这说明,党的土地政策

A.始终坚持消灭封建剥削制度 B.服从于革命形势发展的需要

C.着眼于提高农民的政治地位 D.激发了农民投身抗日的热情

31.对图5 内容解读正确的是

A.政府长期正视“美好乡村”建设 B农业生产出现规模化产业化趋势

C.中央支持农业发展力度持续增强 D农业经济结构在调整中得到优化

32.罗马法规定;倘若任何人杀死属于他人之男女奴隶或可牧之畜,则他须偿付被损害物于损害前一年中的最高价值。倘任何人由焚烧、折损或折断造成他人的的不法侵害,那么无论争讼之物是什么,都应赔偿其在尔后30日内的价值。这表明,罗马法

A.注重诉讼的形式 B.把奴隶等同于畜生

C.深受习惯法的影响 D.重视保护私有财产

33.1448年,德国金匠古登堡在中国印刷术基础上发明了印刷机并建立西方第一个印刷所,此后,西欧国家纷纷建立印刷厂,到1500年,西欧已印刷出版了约4万版次600万册书籍,比罗马帝国衰亡后西欧出版书籍的总量还多。当时印刷书籍的大量出版

A.直接开启了意大利的文艺复兴运动: B.有利于打破天主教会对文化的垄断

C.推动欧洲启蒙运动进入了高潮时期 D.加快了资本主义世界市场初步形成

34. 马克思指出:“1871年,欧洲大陆上任何一个国家的无产阶级都没有占人民的多数。巴黎公社不仅代表工人阶级和小资产阶级的利益,实际上也应代表除了富有有的资本家和地主以外的全体中等资产阶级的利益。”马克思意在说明,巴黎公社

A. 是第一个无产阶级政权 B.应扩大革命的联盟力量

C.不可能在一个国家获胜 D.面对的反动势力很强大

35. 里根政府执政时期的1975年,在美国出售给苏联的全部产品中,高科技产品占32.7% ,销售总额为2.19亿美元;而到1983年,美国对苏联高科技产品出售的比例下降到5. 4%,销售总领为3900万美元。这反映出

A.苏联高技术产品得到快速发展 B美国高科技产品发展在逐渐衰退

C.美苏冷战主要在高科技领域内 D.美国在高科技领域遏制苏联发展

41.阅读材料,完成下列要求。(25 分)

材料一 元朝福员“ 北逾阴山,西及流沙,东尽辽左.南越海表”。当时,在中国市场上有非洲出产的珍珠、象牙、厚负等,有越南的藤杖,有伊斯兰瓷器。窝阔台即位之初,他拿出国库的资本交给斡脱(官商) ,让他们放手经营。《元典》中有“忤脱户,见奉圣旨、诸王令旨,随路做买卖之人,钦依先帝圣旨,见住处与民一体当差”的记载。元沿宋制,设市舶提举司为海外贸易管理机构。1278年,忽必烈下旨:“诸藩国诚能来朝,联将宠礼之。"对外贸易无论水陆均“往来互市,各从所欲”。还把商业税率从30税1,降至60税1,甚至“置而不税" ,对从事海外贸易的“舶商、梢水”及其家小,给予“免除杂役”的优待,使元朝对外贸易出现了空前繁荣的局面。

——摘编自梁凌霄等《试论元朝商业繁荣的原因》

材料二 1978年12 月,中美发表建交公报,西方市场的大门正式向中国敞开。十一届三中全会正式开启了我国改革开放和社会主义现代化的伟大征程,明确指出了对外贸易在经济发展中的战略地位。我国的外贸政策也随之发生了变化,次年,中央批准广东和福建两省在对外经贸活动中采取特殊政策,并在上海、北京、天津设立地方外贸公司,对外贸新政策在试点区域逐渐推开。一方面采取出口导向战略,鼓励和扶持出口型产业,开始实行出口退税制度和鼓励吸收外资的政策。一方面通过关税、进口许可证、外汇管制等措施实施进口限制。在这一阶段,国家放开部分贸易经营权,增强了运用经济杠杆调节宏观经济的能力。

——摘编自余报《中国对外贸易发展70年的回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元朝每外贸易兴盛的主要原因及其影响。(12 分)

(2)根据材料二非结合所学知识,分析我国改革开放初期对外贸易发展的背景及特点。(13分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料 革命的思趣文化,是革命的先导,为变革作舆论准备;而革命的过程,又推动思想文化的发展。任何一次大的政治革命,都不可能是单一的,也不可能和思想文化分离。正如列宁所言“没有革命的理论,就没有革命的运动。”纵观世界历史任行民族、任何国家,在任何一次革命之前,都是思想大解放、文化大繁荣的时期。

——摘自 陈力张永江《辛亥革命的文化意义》

围绕材料,自拟一个论点.并结合中外相关史实加以论述。(要求:论点明确,史实准确。阐述充分,层次清晰)

请考生在第45 ~47三道历史题中任选一题做答,如果多做,则按所做的第一题计分。做答时用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。

45(历史一 选修1:历史上重大改革回眸)(15分)

材料 1949- -1951 年是新中国高等教育改革的初始阶段。在这个阶段,高等牧育工作的首要任务是改造旧式教育和恢复学校秩序。1949 年底召开的第一次全国教育工作会议明确规定;建设新技育“要以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育的经验,借助苏联经验,建设新民主主义教育"。1950 年6月第一次全国高等教育会议颁布的政策规定:第一,在招生考试方面,"对具有相当工作历史的革命干部、工农青年予以特殊照顾”;第二,在课程设置方面,“废除政治上的反动课程,开设新民主主义的革命的政治课程" ;第三,在管理体制方面,“中央人民政府教育部对全国高等学校均负有领导的责任”。《人民教育》发文评价道:“新学制是毛主席的教育思想和教育政策在新中国现阶段教育制度上的一种体现,它总结了二十余年来各革命根据地的教育经验。’

——摘编自际磊 粟洪武《也论新中国成立后十七年的高等教育改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国初期我国高等教育改革的主要目标。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,评析新中国初期我国高等教育改革的主要作用。(7分)

46.(历史一选修 3 :20世纪的战争与和平](15分)

材料 在19世纪的维多利亚时代,英国人完全有资格对未来充满自信,日不落帝国建立,全世界的财富在向英国流淌,英国人雄踞于世界之上。但第一次世界大战不仅使“日不落帝国"开始衰落,同时在心态上也彻底击碎了原先的自信。因此,我们才可以看到,战后的二三十年代,英国的领袖们希冀以不惜一切代价维持和平的方式,解决上次大战所带来的直接伤害。正因为抱有和平的幻想,加之民众对战争的厌倦、和平主义运动的展开,这些因素共同导致了后来英国对德国的“綏靖政策"。1938年英国首相张伯伦对希特勒妥协退让以防止战争。当张伯伦回到伦敦时竞然宣称,从此之后整整一代人的和平有了保障。事实上,这一次对德国法西斯的妥协铸成大错,不仅没有带來和平,反而纵容了德国的侵略,导致德国不受限制地迅速扩张,最后演变成第二次世界大战。

——摘编自李宏图《是什么造就了文明发展的走向》

(1)根据材料,简析“绥靖政策”在英国得以流行的主要因素。(8 分)

(2)根据材料并结合所学知识,概述英国推行“绥靖政策”对当时国际形势的影响。(7 分)

47.[历史一选修4:中外历史人物评说](15 分)

材料 岑花(瓦氏)( 1496- -1555)广西归顺州(今靖西县)人,壮族,土官岑璋之女,嫁与田州指挥同知岑猛后,改称“瓦氏”。她聪敏而有志向,常习武强壮体魄,读兵法,心系军国大事。丈夫与儿子死后,孙男岑芝尚幼,30岁的瓦氏,一面亲自管理州事,一面抚育幼孙。岑芝成年后出征海南为国捐躯,她抚育两位曾孙。瓦氏处理州事,“躬为规划,内外凛然"。她招集流民从事农业生产,发展州内教育,安定社会秩序,因政绩突出深受民众拥戴。1555年,倭寇进犯江浙沿海一带,滨海数千里告急。瓦氏知情后,主动向督府请战,督府根据其才能授予她“女官参将总兵”军衔,令她率军前往江浙前线征倭。她表示:“是行也,誓不与贼俱生。”瓦氏率近七千壮族兵参加8次抗倭大战,屡建奇功。民谣“花瓦家,能杀倭"在江浙沿海广为传颂。班师回广西后,因积劳成疾,不久病逝,年59岁,嘉靖诏封她为“二品夫人”。

——据《岑氏名人传略》等

(1)根据材料,概述瓦氏一生的主要事迹。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评析瓦氏人生所体现的精神品德。(9分)

同课章节目录