高二《先秦诸子选读》2.1《王好战,请以战喻》课件

文档属性

| 名称 | 高二《先秦诸子选读》2.1《王好战,请以战喻》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 332.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-02-29 21:23:45 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“民贵君轻”、反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

善辩。孟子是一位有名的雄辩家。其门人公都子对他说:“外人皆称夫子好辩。”孟子回答说:“我岂好辩哉?不得已也!”孟子确实是为了推行自己的政治主张,对付那班见利忘义、嗜杀不仁的统治者,才施展他的辩才的。

《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

一、给括号前一个字注音。

(1)弃甲曳( )兵

(2)涂( )有饿殍 ( )

(3) 鸡豚( )狗彘( )之畜( )

(4) 数( )罟( )不入洿( )池

(5) 无( )失其时

(6) 谨庠( )序之教

(7) 颁( )白者不负戴于道路矣

(8) 申之以孝悌( )之义

yè

tú,通“途” piǎo

tún zhì xù

Cù gǔ wū

wú,通“毋”

xiáng

bān,通“斑”

tì

时代背景介绍

战国时期,诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城” “弑君三十六,亡国五十二” 一部春秋就是一部战争史。在春秋三百年里,“战伐侵功不可胜数”。在战国期间战争频繁,仅大规模的战争即达222次。战国名将白起长平之战坑赵卒40万,所到之处,杀人盈城,尸骨遍野,头颅成山,血流成河。成为古今中外战争史上最残酷的杀害战俘的行为。鬼谷子的弟子孙膑和庞涓两人的私怨,使两国人民深受战火之苦。由此我们就可以想象得出当时的社会是一个什么样的世界。

孟子一针见血的指出“春秋无义战”连年的战争导致人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。

面对这样的局面,圣人之心在滴血。在那个强者争霸,弱者受苦,生灵涂炭的年代里,孟子心痛得四处奔走呼唤,他在列国间疲惫地奔波,马不停蹄从一个国家奔向另一个国家宣传他的仁政主张。他想用他的仁政,开明政治,将人民从水深火热之中拯救出来。本文就是记录了他不远千里来进谏梁惠王的情况。

二、通假字:找出各项中所通假的字

1、则无望民之多于邻国也。

(无失其时;王无罪岁)

2、颁白者不负戴于道路矣

3、涂有饿莩而不知发

“无”通“毋”

“颁”通“斑”

“涂”通“途”

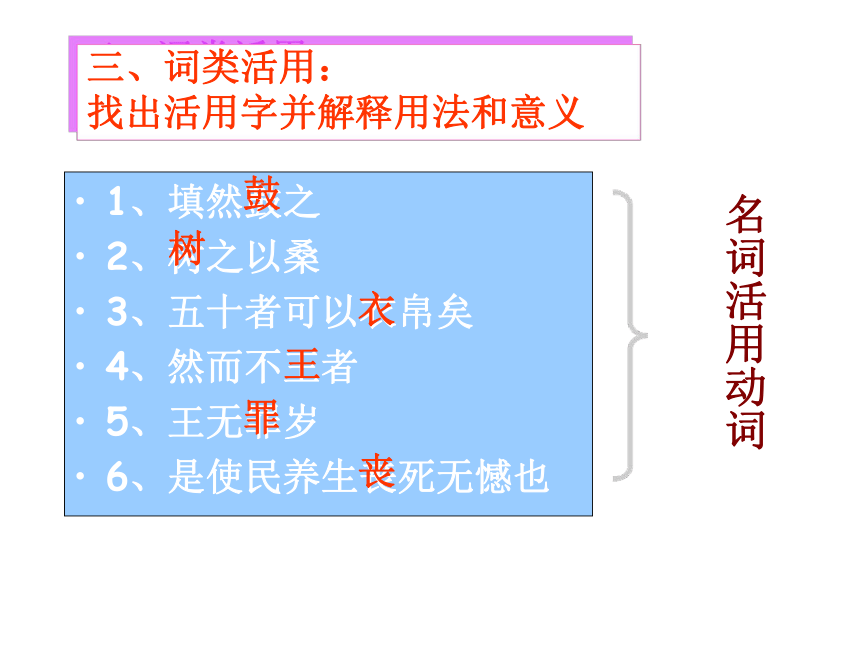

三、词类活用:

找出活用字并解释用法和意义

1、填然鼓之

2、树之以桑

3、五十者可以衣帛矣

4、然而不王者

5、王无罪岁

6、是使民养生丧死无憾也

名词活用动词

鼓

树

衣

王

罪

丧

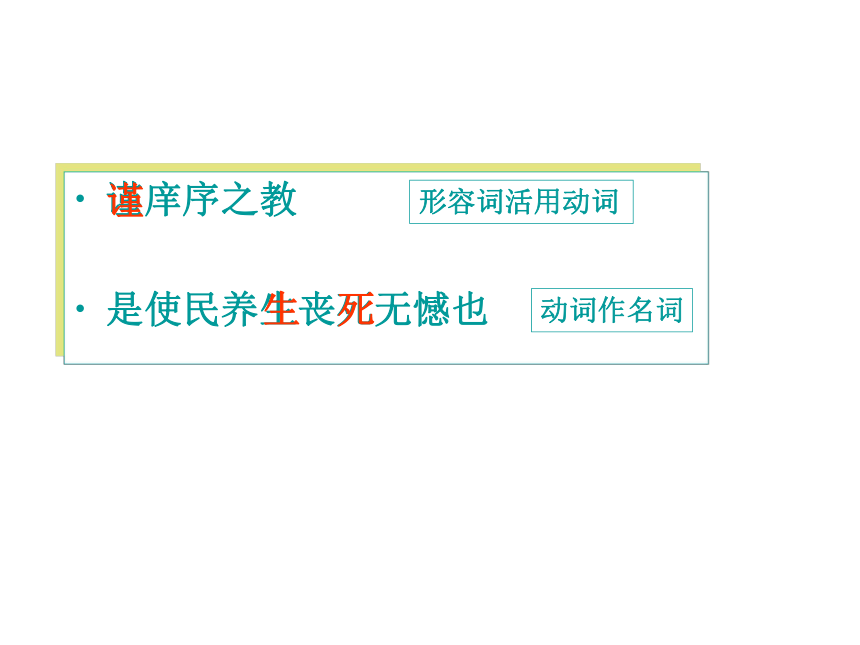

谨庠序之教

是使民养生丧死无憾也

形容词活用动词

动词作名词

死

生

谨

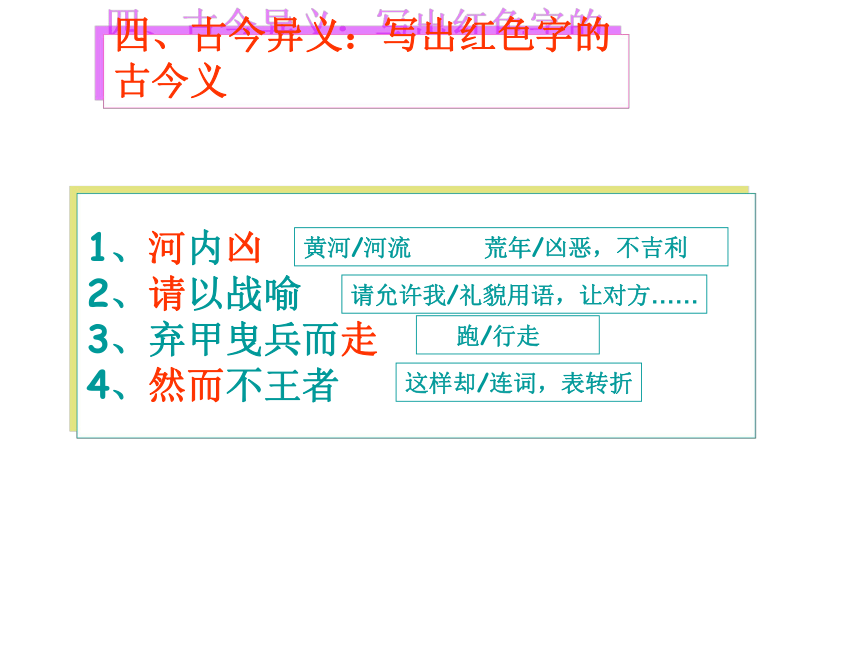

四、古今异义:写出红色字的古今义

1、河内凶

2、请以战喻

3、弃甲曳兵而走

4、然而不王者

黄河/河流 荒年/凶恶,不吉利

请允许我/礼貌用语,让对方……

跑/行走

这样却/连词,表转折

五、特殊句式:

写出下列各项各属何句式。

1、是亦走也。

2、王道之始也。

3、非我也,岁也。

4、非我也,兵也。

5、未之有也。

判断句

宾语前置

7、则无望民之多于邻国也

8、树之以桑

9、申之以孝悌之义

10、颁白者不负戴于道路矣

状语后置

六、写出下各项“以”字用法和意义

申之以孝悌之义

斧斤以时入山林

以五十步笑百步

王好战,请以战喻

介词,把

介词,按照

介词,凭借

介词,用

问题探讨

找出实行“王道”的七种措施的句子

①不违农时,谷不可胜食也

②数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也

③斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

④五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣

⑤鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣

⑥百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣

⑦谨库序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴

于道路矣。

把这七个方面按书上提示分成两层,会

分在哪里?最后一层又可分为几小层?

讨论:孟子否定了魏国及邻国之政,那么他的理想政治—“仁政”的具体内容是什么?

不违农时

保护鱼类

按时砍伐

鼓励养蚕

繁兴六畜

生产粮食

兴办教育

(农)

(渔)

(林)

(纺)

(牧)

(农)

不可胜食

不可胜用

王道

之始

王道

之成

教民

保民

思考:最后一层用了什么说理方法?

对比 狗彘食人食(贵族)

涂有饿莩(百姓)

比喻 涂有饿莩归罪于年成不好(本体)

刺人而杀人归罪于武器(喻体)

旨在阐述统治者想使民加多应有的态度:应反省自己,清除虐政,施行仁政。

孟子在最后一层旨在说明什么?

孟子是继孔子之后的第二位儒学大师,他发展了孔子“仁”的主张,提出了“仁政”说,我们刚学过的《寡人之于国也》孟子的仁政思想。但对这位被后人尊称为“亚圣”的大儒,《射雕英雄传》中的东邪黄药师却颇有微词,请看他写的这首诗; 齐乞何能有妾妻, 邻家安可日攘鸡。 当时尚有周天子, 何事纷纷说魏齐? 他对孟子所举事例提出了质疑,那么孟子所举事例是否果如黄药师所言不合情理呢?今天我们一起来学习孟子的《齐人有一妻一妾》,来看看黄药师的批评是否有道理。

第二则学习

齐人有一妻一妾

字音

处( )室 餍( )

瞷( ) 施( )从

墦( ) 讪( )

ch yán

jiàn yí

fán shàn

读ch 作动词义;读chù作名

词义,如“处所”“到处”等。

1、其良人出,则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮 食者,则尽富贵也。 而未尝有显者来。吾将瞷良人之所之;

2、蚤起 施从良人之所之;卒之东郭墦间;

1、良人:丈夫; 餍:吃饱; 反:同“返”;所与饮食者:在一起吃喝的; 富贵:有钱有地位的人;显者:有名望有地的人;瞷:窥视; 之:往,到…去;

2、蚤:同“早”; 施:同“迤”,斜行; 卒:最终。

重点字词

2、此其为餍足之道也

3、良人者,所仰望而终身也。 讪 相泣相

施施从外来。

4、骄其妻妾; 其妻妾不羞也;

2、其:大概;为:判断句标志,是;

餍足之道:吃饱喝足的办法。

3、仰望:指望、依靠; 讪:讥笑怨骂

相泣:面对面哭;施施:喜悦自得的样子。

4、骄:轻视、傲慢; 羞:意动用法,以---为羞;

(1)文中宾语前置句:良人未之知也。 (2)曾学过的宾语前置句: ①无乃尔是过与 ②然而不王者,未之有也 ③余之人不余欺也 ④大王来何操 ⑤夫晋,何厌之有

问题探究:

文中“良人”的“餍足之道”是什么?

“遍国中无与立谈者”

“之墦间,之祭者,乞其余。不足,顾而之他”

指责社会上那些用龌龊的手段谋求富贵显达的人,连他们自己的妻妾对此都感到无地自容。

本则寓言内

容是什么?

辩“齐乞何能有妾妻?”

学生先按个人的理解谈看法,教师最后总结: 这是一篇讽刺性很强的寓言故事,带有浓厚的文学色彩,而文学的特征是合情未必合理。如果从理上分析,这个问题是荒谬的。但从突出主题和情节安排看,妻妾二人的互讪互助,表达效果要比一个女人自怨自艾更突出。

第三则学习

重点字词

1、 什一

2、今兹未能

3、请轻之

4、今有人日攘

其邻之者

5、斯速已矣

十分之一

今年

形容词作动词,减轻

日:名词作状语,每日

攘:窃取

斯:则;已:停止

运用偷鸡者知道自己的行为不符合道义却不能停止,来讽刺宋国君臣知道赋税苛重不符合道义却要等到明年才改变,显示宋国君臣不施“仁政”,不关心民生的道理

本则内容

是什么?

第四则学习

解释下列词语在句子中的用法。

①卒

A卒然问曰:“天下恶乎定?” 同 “猝”,突然

B每得降卒必亲引问之 士兵

C初,鲁肃闻刘表卒 死

D卒岁之收,不过亩四石整个 全

②一 A谁能一之 统一 B用心一也 专一 C一鼓作气 第一次 D一夫作难而七庙隳 一个 E黄鹤一去不复返 一经

③就 A由水之就下也 往 B金就砺则利 靠近 C指物作诗立就 完成 D于是荆轲就车而去 登上

重点字词梳理

①出,语人曰

②卒然问曰

③天下恶乎定

④定于一

⑤孰能与之

⑥浡然兴之

⑦今夫天下之人牧

⑧则天下皆引领而望之矣

⑨由水之就下

告诉

通“猝”,突然

何、哪里

数词作动词:统一;

yú同“欤;yù参与;余义为yǔ如作介词、动词

然:形容词后; 之:动后助词,无义

夫:读“fú”,那;人牧:人君

期待

由:通“犹”; 就:流向

文中用了怎样的寓言故事?

禾苗:

百姓:

遇暴政而痛苦

遇仁政而归之

百姓归附

大水流向低处

“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣”反映了孟子主张要用“仁政”来获得民心,从而统一天下的仁政思想。

本则内容

是什么?

通观全文四则:

孟子说理的方法主要是什么?

“寓言和比喻”

关于“寓言”:一般认为,寓言就是带有劝诫或讽刺性质的故事,通常是用假托的故事来说明某个道理或教训。

“故事”是“宾”,“寓意”是“主”,

如何理解全文四则中的“宾”与“主”?

写法

探究

“寓言”和“比喻”说理有什么好处?

使抽象的变为具体;

使深奥的变为浅显;

比直接说理更美妙、更诱人。

此外,孟子在结构故事、刻画人物、

叙述细节方面,都有相当高的造诣。

※ 总结: 孟子设喻的特点

A、取材于熟悉的,喜欢的,具体的事物。“禾苗雨露”一喻中,孟子以禾苗比喻老百姓,以雨露比喻君恩,生动地表明君恩对老百姓的重要性,以及实行仁政的好处。“水之就下”一喻更是表明实行仁政,老百姓就自然而然归附。

B、取譬设喻,形象生动。 孟子论辩善于运用比喻。如《齐桓晋文之事》中用“力足以举百钧,而不足以举一羽”、“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”、“挟泰山以超北海”、“为长者折枝”来说明“不为”和“不能”的区别。用“缘木求鱼”来指出齐宣王企图以武力称霸天下是多么的可笑。

探讨:你认为孟子的思想在当时在历史和现实中有什么意义。

提示:在那个诸侯争霸的年代,孟子的主张不会成功。仁政,从某种意义上来说就意味着排斥战争。孟子似乎是个理想主义者,认为哪个君主“明”,民自然就会归附他,天下自然就会归他所有。这一点上,他未免过低的估计了战争的作用,又过于乐观的估计了仁政的力量。兼并天下本来就是一项残酷的政治斗争,必然要付出血的代价。争霸,是国力、智谋、武力的综合较量,乖乖在家等着,有谁会拱手送上土地?

孟子的失败,不是他个人的原因,而是历史的原因。可以说,不是孟子的失败,而是历史的失败,是历史的悲哀。正因为历史没有选择孟子,所以战国才会如此硝烟弥漫,人民才会困顿不堪。历史没有选择孟子,但是我们还是需要孟子。//在当今的社会,当美国人以暴易暴,无法从伊拉克脱身时,当朝鲜用发展核武器威胁美国陷入战争的阴影之中时,当日本的军国主义开始抬头时,我们需要孟子和孟子的仁政思想。

战争,本身就是一个优胜劣汰的过程,胜者为王败者寇,不存在孟子所希望的那种和平的方式。毛主席有句话极有道理,“枪杆子里面出政权”。秦始皇以铁骑长矛完成了霸业,宣告了孟子的仁政某种意义上的失败。//但千百年来,孟子的思想一直被推崇备至。以民为本,以仁治国,一直为统治者所重视,而且将来这人性的光辉将会继续闪耀下去。尽管孟子的思想主张与战国时代征战攻伐、崇尚强力的历史趋势不相吻合,但孟子这种自承先贤、身任天下的人生精神,却是值得称道的。在那个弱肉强食的年代里,在那个强权的社会里,胜者为王败者为寇,是没有王道与仁政的立足之处的。孟子,和他的“仁政”思想就诞生在这样一个不属于他的社会里。

感悟孟子的人格魅力:

孟子爽快、耿直,掺和着火辣辣的呛味,语出惊人。对人说王“不似人君”“不见所畏”,对王言“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也”,言下之意是梁襄王也在“嗜杀人者”之列。其语言犀利尖锐均毫无讳饰遮掩之态,孟子对梁襄王的藐视也可见一斑。读之,顿生快感,倍觉清爽。孟子在转述他与梁襄王的对话时,三言两语就呈现出对话双方的内心世界,简笔勾勒,其个性化的人物形象便活了起来。在与梁襄王两相对照中,更见孟子之儒雅风范以及挥洒自如的大气。

再见!

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“民贵君轻”、反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

善辩。孟子是一位有名的雄辩家。其门人公都子对他说:“外人皆称夫子好辩。”孟子回答说:“我岂好辩哉?不得已也!”孟子确实是为了推行自己的政治主张,对付那班见利忘义、嗜杀不仁的统治者,才施展他的辩才的。

《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

一、给括号前一个字注音。

(1)弃甲曳( )兵

(2)涂( )有饿殍 ( )

(3) 鸡豚( )狗彘( )之畜( )

(4) 数( )罟( )不入洿( )池

(5) 无( )失其时

(6) 谨庠( )序之教

(7) 颁( )白者不负戴于道路矣

(8) 申之以孝悌( )之义

yè

tú,通“途” piǎo

tún zhì xù

Cù gǔ wū

wú,通“毋”

xiáng

bān,通“斑”

tì

时代背景介绍

战国时期,诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城” “弑君三十六,亡国五十二” 一部春秋就是一部战争史。在春秋三百年里,“战伐侵功不可胜数”。在战国期间战争频繁,仅大规模的战争即达222次。战国名将白起长平之战坑赵卒40万,所到之处,杀人盈城,尸骨遍野,头颅成山,血流成河。成为古今中外战争史上最残酷的杀害战俘的行为。鬼谷子的弟子孙膑和庞涓两人的私怨,使两国人民深受战火之苦。由此我们就可以想象得出当时的社会是一个什么样的世界。

孟子一针见血的指出“春秋无义战”连年的战争导致人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。

面对这样的局面,圣人之心在滴血。在那个强者争霸,弱者受苦,生灵涂炭的年代里,孟子心痛得四处奔走呼唤,他在列国间疲惫地奔波,马不停蹄从一个国家奔向另一个国家宣传他的仁政主张。他想用他的仁政,开明政治,将人民从水深火热之中拯救出来。本文就是记录了他不远千里来进谏梁惠王的情况。

二、通假字:找出各项中所通假的字

1、则无望民之多于邻国也。

(无失其时;王无罪岁)

2、颁白者不负戴于道路矣

3、涂有饿莩而不知发

“无”通“毋”

“颁”通“斑”

“涂”通“途”

三、词类活用:

找出活用字并解释用法和意义

1、填然鼓之

2、树之以桑

3、五十者可以衣帛矣

4、然而不王者

5、王无罪岁

6、是使民养生丧死无憾也

名词活用动词

鼓

树

衣

王

罪

丧

谨庠序之教

是使民养生丧死无憾也

形容词活用动词

动词作名词

死

生

谨

四、古今异义:写出红色字的古今义

1、河内凶

2、请以战喻

3、弃甲曳兵而走

4、然而不王者

黄河/河流 荒年/凶恶,不吉利

请允许我/礼貌用语,让对方……

跑/行走

这样却/连词,表转折

五、特殊句式:

写出下列各项各属何句式。

1、是亦走也。

2、王道之始也。

3、非我也,岁也。

4、非我也,兵也。

5、未之有也。

判断句

宾语前置

7、则无望民之多于邻国也

8、树之以桑

9、申之以孝悌之义

10、颁白者不负戴于道路矣

状语后置

六、写出下各项“以”字用法和意义

申之以孝悌之义

斧斤以时入山林

以五十步笑百步

王好战,请以战喻

介词,把

介词,按照

介词,凭借

介词,用

问题探讨

找出实行“王道”的七种措施的句子

①不违农时,谷不可胜食也

②数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也

③斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

④五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣

⑤鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣

⑥百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣

⑦谨库序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴

于道路矣。

把这七个方面按书上提示分成两层,会

分在哪里?最后一层又可分为几小层?

讨论:孟子否定了魏国及邻国之政,那么他的理想政治—“仁政”的具体内容是什么?

不违农时

保护鱼类

按时砍伐

鼓励养蚕

繁兴六畜

生产粮食

兴办教育

(农)

(渔)

(林)

(纺)

(牧)

(农)

不可胜食

不可胜用

王道

之始

王道

之成

教民

保民

思考:最后一层用了什么说理方法?

对比 狗彘食人食(贵族)

涂有饿莩(百姓)

比喻 涂有饿莩归罪于年成不好(本体)

刺人而杀人归罪于武器(喻体)

旨在阐述统治者想使民加多应有的态度:应反省自己,清除虐政,施行仁政。

孟子在最后一层旨在说明什么?

孟子是继孔子之后的第二位儒学大师,他发展了孔子“仁”的主张,提出了“仁政”说,我们刚学过的《寡人之于国也》孟子的仁政思想。但对这位被后人尊称为“亚圣”的大儒,《射雕英雄传》中的东邪黄药师却颇有微词,请看他写的这首诗; 齐乞何能有妾妻, 邻家安可日攘鸡。 当时尚有周天子, 何事纷纷说魏齐? 他对孟子所举事例提出了质疑,那么孟子所举事例是否果如黄药师所言不合情理呢?今天我们一起来学习孟子的《齐人有一妻一妾》,来看看黄药师的批评是否有道理。

第二则学习

齐人有一妻一妾

字音

处( )室 餍( )

瞷( ) 施( )从

墦( ) 讪( )

ch yán

jiàn yí

fán shàn

读ch 作动词义;读chù作名

词义,如“处所”“到处”等。

1、其良人出,则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮 食者,则尽富贵也。 而未尝有显者来。吾将瞷良人之所之;

2、蚤起 施从良人之所之;卒之东郭墦间;

1、良人:丈夫; 餍:吃饱; 反:同“返”;所与饮食者:在一起吃喝的; 富贵:有钱有地位的人;显者:有名望有地的人;瞷:窥视; 之:往,到…去;

2、蚤:同“早”; 施:同“迤”,斜行; 卒:最终。

重点字词

2、此其为餍足之道也

3、良人者,所仰望而终身也。 讪 相泣相

施施从外来。

4、骄其妻妾; 其妻妾不羞也;

2、其:大概;为:判断句标志,是;

餍足之道:吃饱喝足的办法。

3、仰望:指望、依靠; 讪:讥笑怨骂

相泣:面对面哭;施施:喜悦自得的样子。

4、骄:轻视、傲慢; 羞:意动用法,以---为羞;

(1)文中宾语前置句:良人未之知也。 (2)曾学过的宾语前置句: ①无乃尔是过与 ②然而不王者,未之有也 ③余之人不余欺也 ④大王来何操 ⑤夫晋,何厌之有

问题探究:

文中“良人”的“餍足之道”是什么?

“遍国中无与立谈者”

“之墦间,之祭者,乞其余。不足,顾而之他”

指责社会上那些用龌龊的手段谋求富贵显达的人,连他们自己的妻妾对此都感到无地自容。

本则寓言内

容是什么?

辩“齐乞何能有妾妻?”

学生先按个人的理解谈看法,教师最后总结: 这是一篇讽刺性很强的寓言故事,带有浓厚的文学色彩,而文学的特征是合情未必合理。如果从理上分析,这个问题是荒谬的。但从突出主题和情节安排看,妻妾二人的互讪互助,表达效果要比一个女人自怨自艾更突出。

第三则学习

重点字词

1、 什一

2、今兹未能

3、请轻之

4、今有人日攘

其邻之者

5、斯速已矣

十分之一

今年

形容词作动词,减轻

日:名词作状语,每日

攘:窃取

斯:则;已:停止

运用偷鸡者知道自己的行为不符合道义却不能停止,来讽刺宋国君臣知道赋税苛重不符合道义却要等到明年才改变,显示宋国君臣不施“仁政”,不关心民生的道理

本则内容

是什么?

第四则学习

解释下列词语在句子中的用法。

①卒

A卒然问曰:“天下恶乎定?” 同 “猝”,突然

B每得降卒必亲引问之 士兵

C初,鲁肃闻刘表卒 死

D卒岁之收,不过亩四石整个 全

②一 A谁能一之 统一 B用心一也 专一 C一鼓作气 第一次 D一夫作难而七庙隳 一个 E黄鹤一去不复返 一经

③就 A由水之就下也 往 B金就砺则利 靠近 C指物作诗立就 完成 D于是荆轲就车而去 登上

重点字词梳理

①出,语人曰

②卒然问曰

③天下恶乎定

④定于一

⑤孰能与之

⑥浡然兴之

⑦今夫天下之人牧

⑧则天下皆引领而望之矣

⑨由水之就下

告诉

通“猝”,突然

何、哪里

数词作动词:统一;

yú同“欤;yù参与;余义为yǔ如作介词、动词

然:形容词后; 之:动后助词,无义

夫:读“fú”,那;人牧:人君

期待

由:通“犹”; 就:流向

文中用了怎样的寓言故事?

禾苗:

百姓:

遇暴政而痛苦

遇仁政而归之

百姓归附

大水流向低处

“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣”反映了孟子主张要用“仁政”来获得民心,从而统一天下的仁政思想。

本则内容

是什么?

通观全文四则:

孟子说理的方法主要是什么?

“寓言和比喻”

关于“寓言”:一般认为,寓言就是带有劝诫或讽刺性质的故事,通常是用假托的故事来说明某个道理或教训。

“故事”是“宾”,“寓意”是“主”,

如何理解全文四则中的“宾”与“主”?

写法

探究

“寓言”和“比喻”说理有什么好处?

使抽象的变为具体;

使深奥的变为浅显;

比直接说理更美妙、更诱人。

此外,孟子在结构故事、刻画人物、

叙述细节方面,都有相当高的造诣。

※ 总结: 孟子设喻的特点

A、取材于熟悉的,喜欢的,具体的事物。“禾苗雨露”一喻中,孟子以禾苗比喻老百姓,以雨露比喻君恩,生动地表明君恩对老百姓的重要性,以及实行仁政的好处。“水之就下”一喻更是表明实行仁政,老百姓就自然而然归附。

B、取譬设喻,形象生动。 孟子论辩善于运用比喻。如《齐桓晋文之事》中用“力足以举百钧,而不足以举一羽”、“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”、“挟泰山以超北海”、“为长者折枝”来说明“不为”和“不能”的区别。用“缘木求鱼”来指出齐宣王企图以武力称霸天下是多么的可笑。

探讨:你认为孟子的思想在当时在历史和现实中有什么意义。

提示:在那个诸侯争霸的年代,孟子的主张不会成功。仁政,从某种意义上来说就意味着排斥战争。孟子似乎是个理想主义者,认为哪个君主“明”,民自然就会归附他,天下自然就会归他所有。这一点上,他未免过低的估计了战争的作用,又过于乐观的估计了仁政的力量。兼并天下本来就是一项残酷的政治斗争,必然要付出血的代价。争霸,是国力、智谋、武力的综合较量,乖乖在家等着,有谁会拱手送上土地?

孟子的失败,不是他个人的原因,而是历史的原因。可以说,不是孟子的失败,而是历史的失败,是历史的悲哀。正因为历史没有选择孟子,所以战国才会如此硝烟弥漫,人民才会困顿不堪。历史没有选择孟子,但是我们还是需要孟子。//在当今的社会,当美国人以暴易暴,无法从伊拉克脱身时,当朝鲜用发展核武器威胁美国陷入战争的阴影之中时,当日本的军国主义开始抬头时,我们需要孟子和孟子的仁政思想。

战争,本身就是一个优胜劣汰的过程,胜者为王败者寇,不存在孟子所希望的那种和平的方式。毛主席有句话极有道理,“枪杆子里面出政权”。秦始皇以铁骑长矛完成了霸业,宣告了孟子的仁政某种意义上的失败。//但千百年来,孟子的思想一直被推崇备至。以民为本,以仁治国,一直为统治者所重视,而且将来这人性的光辉将会继续闪耀下去。尽管孟子的思想主张与战国时代征战攻伐、崇尚强力的历史趋势不相吻合,但孟子这种自承先贤、身任天下的人生精神,却是值得称道的。在那个弱肉强食的年代里,在那个强权的社会里,胜者为王败者为寇,是没有王道与仁政的立足之处的。孟子,和他的“仁政”思想就诞生在这样一个不属于他的社会里。

感悟孟子的人格魅力:

孟子爽快、耿直,掺和着火辣辣的呛味,语出惊人。对人说王“不似人君”“不见所畏”,对王言“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也”,言下之意是梁襄王也在“嗜杀人者”之列。其语言犀利尖锐均毫无讳饰遮掩之态,孟子对梁襄王的藐视也可见一斑。读之,顿生快感,倍觉清爽。孟子在转述他与梁襄王的对话时,三言两语就呈现出对话双方的内心世界,简笔勾勒,其个性化的人物形象便活了起来。在与梁襄王两相对照中,更见孟子之儒雅风范以及挥洒自如的大气。

再见!

同课章节目录