高二《先秦诸子选读》2.3《民为贵》学案

文档属性

| 名称 | 高二《先秦诸子选读》2.3《民为贵》学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-02-29 21:23:45 | ||

图片预览

文档简介

人教版高二《先秦诸子选读》

2.3《民为贵》学案

[学习目标]

1、能读懂文本。

2、深入把握孟子的“民本”思想。

3、讨论孟子“民本”思想的历史与现实意义。

[引入话题]

魏征曾形象地用“君者,舟也;庶人者,水也,水能载舟,亦能覆舟”这句话道出了君与民的关系;中国近代史上的辛亥革命因为脱离了人民群众,所以导致了革命的不彻底性。这些实践证明:得民心者得天下。可见,“民”的重要性。其实,早在两千多年前,孟子就提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张。

[自主学习]

一、阅读“引入话题”和一、二则内容。

二、读准字音。

社稷 祭祀 夏桀 粢盛

三、理解加点词语的意思。

1、得乎丘民而为天子。 2、变置社稷。

3、牺牲既成。 4、粢盛既洁。

5、汤放桀。 6、于传有之。

7、贼仁者谓之贼。 8、谓之一夫。

四、能用自己的话说出一、二则大意。

[能力提升] 前两则

一、准确翻译句子。

1、牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。

2、贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残贼之人谓之一夫。

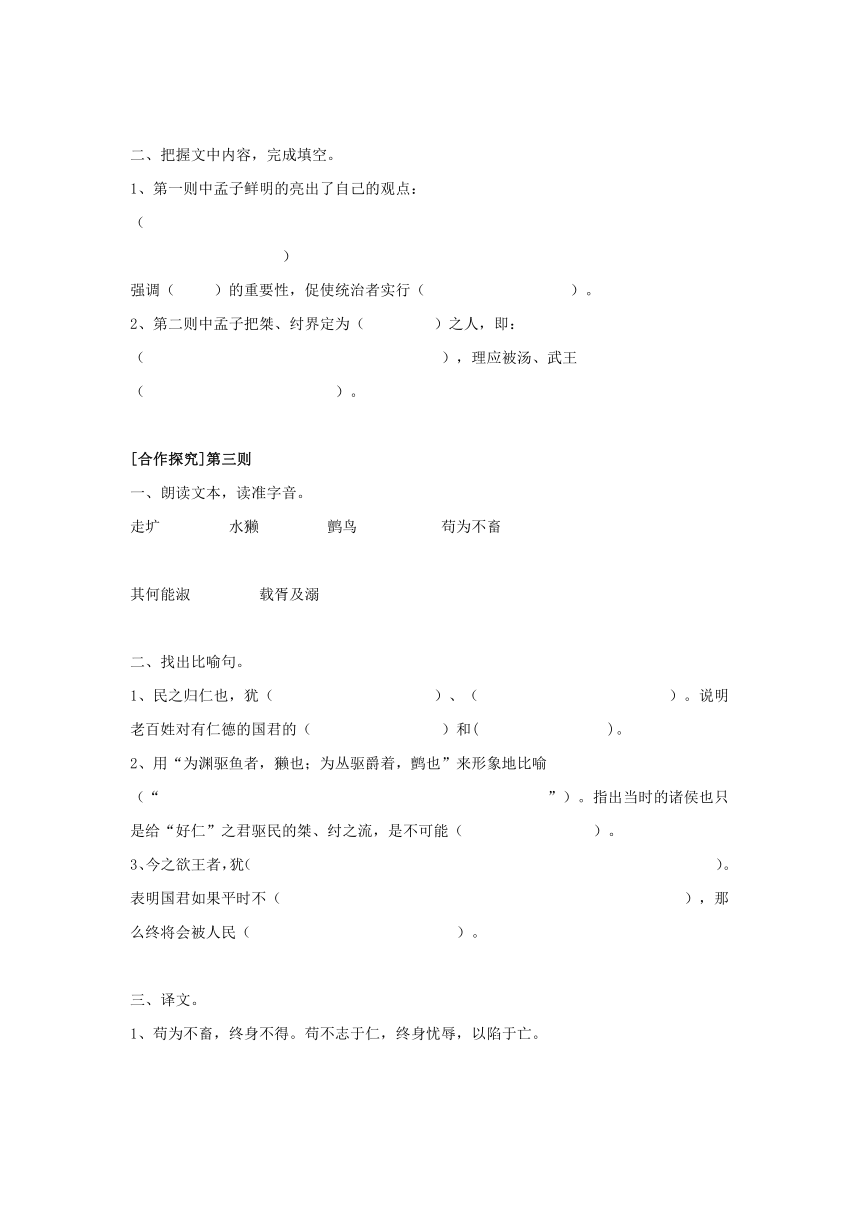

二、把握文中内容,完成填空。

1、第一则中孟子鲜明的亮出了自己的观点:( )

强调( )的重要性,促使统治者实行( )。

2、第二则中孟子把桀、纣界定为( )之人,即:( ),理应被汤、武王( )。

[合作探究]第三则

一、朗读文本,读准字音。

走圹 水獭 鹯鸟 苟为不畜

其何能淑 载胥及溺

二、找出比喻句。

1、民之归仁也,犹( )、( )。说明老百姓对有仁德的国君的( )和( )。

2、用“为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵着,鹯也”来形象地比喻(“ ”)。指出当时的诸侯也只是给“好仁”之君驱民的桀、纣之流,是不可能( )。

3、今之欲王者,犹( )。表明国君如果平时不( ),那么终将会被人民( )。

三、译文。

1、苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于亡。

2、《诗》云:其何能淑?载胥及溺。此之谓也。

[讨论小结] 第三则

1、 请你写出关于“失”“得”的层递词语。

失:( )

得:( )

总之:得( )者得( ),失( )者失( )。

2、 孟子所说的“得民心”的方法是什么?

3、 请你结合“5.12”大地震,谈谈我们党的民本思想。

[学习第四则]

一、【读准字音,知晓字义】

淳淳然 暴之于民 舜相尧 朝觐者

讴歌者 篡夺

二、【难句解析】

1 、尧以天下以舜,有诸?

2、天与之者,谆谆然命之乎?

3、天不言,以行与事示之而已矣。

4、使之主祭而百神享之,是天受之;

使之主事而事治,百姓安之,是民受之也。

5、讴歌者不讴歌尧之子而讴歌舜,故曰天也。

6、夫然后之中国,践天子位焉。

7、天视自我民视,天听自我民听,此之谓也。

此句意为:民之所欲,天必从之,即民心所向。

三、【研读文本】

1、找出写舜的行为的句子:( )

( )。

2、找出排比句:( )

( )。

写出了当时( )归附舜而不归附尧之子的情形,且增强( )。

3、所叙舜的情况与后面假设的( )形成对比。

4、本则中,孟子认为舜得天下有两个条件,即:( )、( ),并最终归结到“得天下与否取决于( )”这一观点。

四、【思考讨论】第五则

孟子在本则重阐发了什么观点?

提示: 的行动比 的语言更能深入人心;

的教化比 的政治更能赢得民心。

五、【拓展训练】阅读下面的语段,完成后面的题目。

欧阳公四岁而孤,家贫无资。太夫人以狄画地,教以书字。多诵古人篇章。及其少长而家中无书读就闾里士人家借而读之或因抄录。以至昼夜忘寝食,唯读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。

1、解释文中加点的字。

(1)太夫人以狄画地。

(2)及其少长。

(3)就闾里士人家借而读之。

(4)或因而抄录。

2、下列各句中“而”字与其他各项用法不同的一项是( )

A四岁而孤 B 借而读之

C而家中无书读 D或因而抄录

3、翻译下列句子。

(1)欧阳公四岁而孤。

(2)唯读书是务。

4、将文中画横线的部分用\断句。

及其少长而家中无书读就闾里士人家借而读之或因抄录。

5、你对欧阳修母亲的教育方法有何看法

六、【知识积累】

1.文言句式

2.通假字

3.古今异义词

2.3《民为贵》学案

[学习目标]

1、能读懂文本。

2、深入把握孟子的“民本”思想。

3、讨论孟子“民本”思想的历史与现实意义。

[引入话题]

魏征曾形象地用“君者,舟也;庶人者,水也,水能载舟,亦能覆舟”这句话道出了君与民的关系;中国近代史上的辛亥革命因为脱离了人民群众,所以导致了革命的不彻底性。这些实践证明:得民心者得天下。可见,“民”的重要性。其实,早在两千多年前,孟子就提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张。

[自主学习]

一、阅读“引入话题”和一、二则内容。

二、读准字音。

社稷 祭祀 夏桀 粢盛

三、理解加点词语的意思。

1、得乎丘民而为天子。 2、变置社稷。

3、牺牲既成。 4、粢盛既洁。

5、汤放桀。 6、于传有之。

7、贼仁者谓之贼。 8、谓之一夫。

四、能用自己的话说出一、二则大意。

[能力提升] 前两则

一、准确翻译句子。

1、牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。

2、贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残贼之人谓之一夫。

二、把握文中内容,完成填空。

1、第一则中孟子鲜明的亮出了自己的观点:( )

强调( )的重要性,促使统治者实行( )。

2、第二则中孟子把桀、纣界定为( )之人,即:( ),理应被汤、武王( )。

[合作探究]第三则

一、朗读文本,读准字音。

走圹 水獭 鹯鸟 苟为不畜

其何能淑 载胥及溺

二、找出比喻句。

1、民之归仁也,犹( )、( )。说明老百姓对有仁德的国君的( )和( )。

2、用“为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵着,鹯也”来形象地比喻(“ ”)。指出当时的诸侯也只是给“好仁”之君驱民的桀、纣之流,是不可能( )。

3、今之欲王者,犹( )。表明国君如果平时不( ),那么终将会被人民( )。

三、译文。

1、苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于亡。

2、《诗》云:其何能淑?载胥及溺。此之谓也。

[讨论小结] 第三则

1、 请你写出关于“失”“得”的层递词语。

失:( )

得:( )

总之:得( )者得( ),失( )者失( )。

2、 孟子所说的“得民心”的方法是什么?

3、 请你结合“5.12”大地震,谈谈我们党的民本思想。

[学习第四则]

一、【读准字音,知晓字义】

淳淳然 暴之于民 舜相尧 朝觐者

讴歌者 篡夺

二、【难句解析】

1 、尧以天下以舜,有诸?

2、天与之者,谆谆然命之乎?

3、天不言,以行与事示之而已矣。

4、使之主祭而百神享之,是天受之;

使之主事而事治,百姓安之,是民受之也。

5、讴歌者不讴歌尧之子而讴歌舜,故曰天也。

6、夫然后之中国,践天子位焉。

7、天视自我民视,天听自我民听,此之谓也。

此句意为:民之所欲,天必从之,即民心所向。

三、【研读文本】

1、找出写舜的行为的句子:( )

( )。

2、找出排比句:( )

( )。

写出了当时( )归附舜而不归附尧之子的情形,且增强( )。

3、所叙舜的情况与后面假设的( )形成对比。

4、本则中,孟子认为舜得天下有两个条件,即:( )、( ),并最终归结到“得天下与否取决于( )”这一观点。

四、【思考讨论】第五则

孟子在本则重阐发了什么观点?

提示: 的行动比 的语言更能深入人心;

的教化比 的政治更能赢得民心。

五、【拓展训练】阅读下面的语段,完成后面的题目。

欧阳公四岁而孤,家贫无资。太夫人以狄画地,教以书字。多诵古人篇章。及其少长而家中无书读就闾里士人家借而读之或因抄录。以至昼夜忘寝食,唯读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。

1、解释文中加点的字。

(1)太夫人以狄画地。

(2)及其少长。

(3)就闾里士人家借而读之。

(4)或因而抄录。

2、下列各句中“而”字与其他各项用法不同的一项是( )

A四岁而孤 B 借而读之

C而家中无书读 D或因而抄录

3、翻译下列句子。

(1)欧阳公四岁而孤。

(2)唯读书是务。

4、将文中画横线的部分用\断句。

及其少长而家中无书读就闾里士人家借而读之或因抄录。

5、你对欧阳修母亲的教育方法有何看法

六、【知识积累】

1.文言句式

2.通假字

3.古今异义词

同课章节目录