8 中国建筑的特征 课件(34张)-2020-2021学年高一语文统编版(2019)必修下册

文档属性

| 名称 | 8 中国建筑的特征 课件(34张)-2020-2021学年高一语文统编版(2019)必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-22 21:35:16 | ||

图片预览

文档简介

梁思成

【学习目标】

1. 了解梁思成及其科学研究。

2. 了解中国建筑的基本特征和风格手法,理解文中出现的建筑名词。

3. 理清作者的思路,学习科普文章的语言特色。

4. 激发对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情,提高对我国建筑艺术的审美能力。

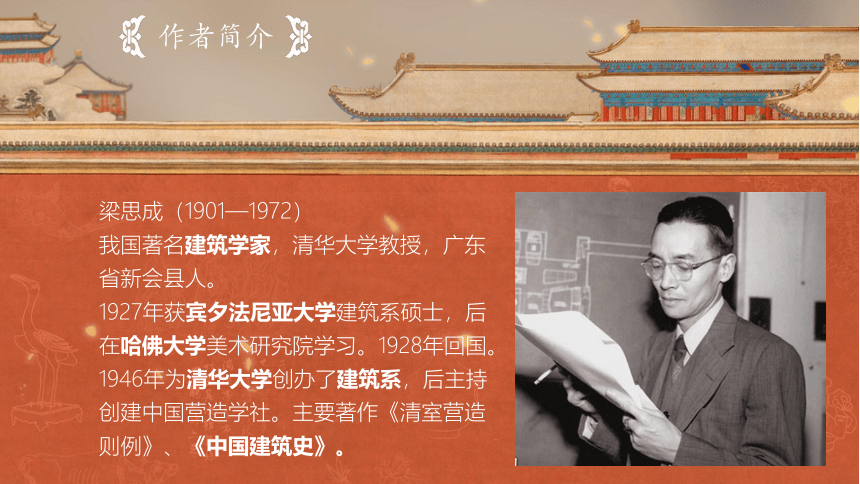

作者简介

梁思成(1901—1972)

我国著名建筑学家,清华大学教授,广东省新会县人。

1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,后在哈佛大学美术研究院学习。1928年回国。

1946年为清华大学创办了建筑系,后主持创建中国营造学社。主要著作《清室营造则例》、《中国建筑史》。

1. 读准字音

(1)墁地(màn) (2)帷幕(wéi) (3)接榫(sǔn)

(4)穹窿(lónɡ) (5)如翚斯飞(huī) (6)额枋(fānɡ)

(7)脊吻(wěn) (8)琉璃(liú)

(9)轮廓(kuò) (10)水榭(xiè)

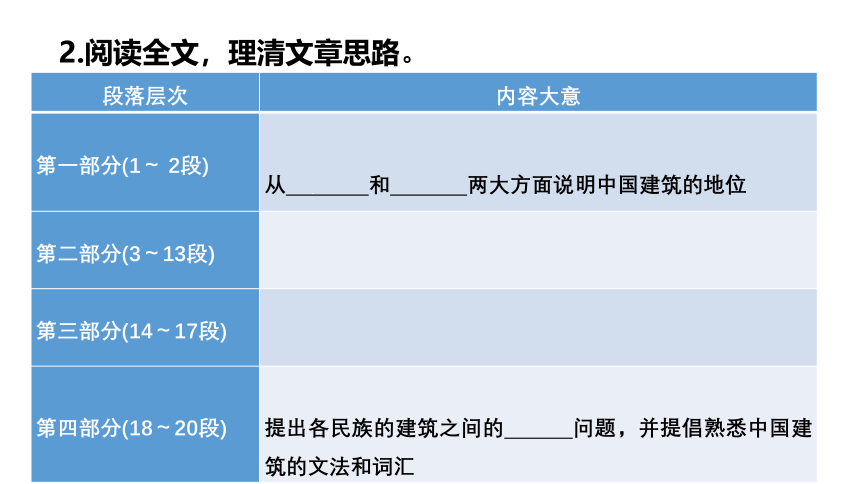

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 段落层次

内容大意

第一部分(1~ 2段)

?

从 和 两大方面说明中国建筑的地位

第二部分(3~13段)

?

第三部分(14~17段)

?

第四部分(18~20段)

?

提出各民族的建筑之间的 问题,并提倡熟悉中国建筑的文法和词汇

2.阅读全文,理清文章思路。

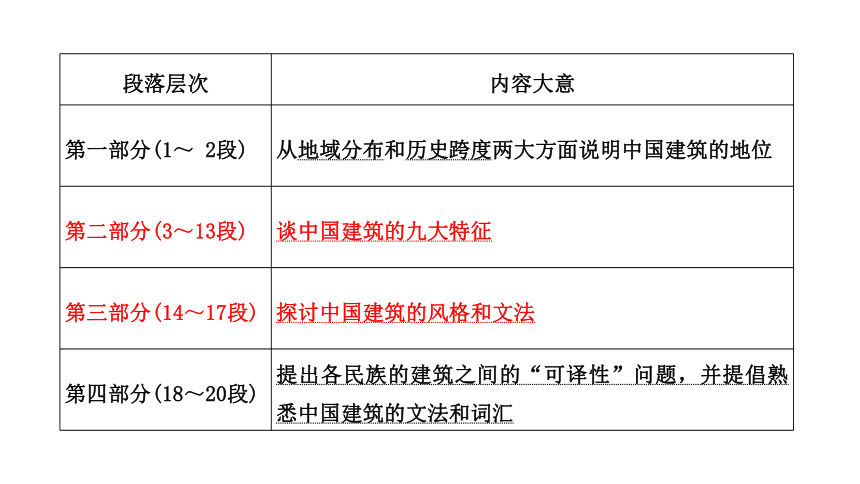

段落层次

内容大意

第一部分(1~ 2段)

从地域分布和历史跨度两大方面说明中国建筑的地位

第二部分(3~13段)

谈中国建筑的九大特征

第三部分(14~17段)

探讨中国建筑的风格和文法

第四部分(18~20段)

提出各民族的建筑之间的“可译性”问题,并提倡熟悉中国建筑的文法和词汇

重点探究1:中国建筑的九大特征

一 、个体建筑的立体构成

屋顶

房屋

台基

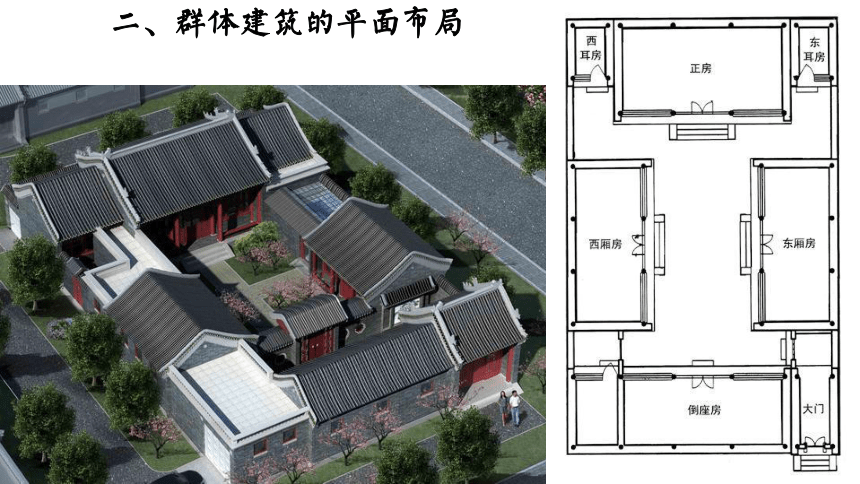

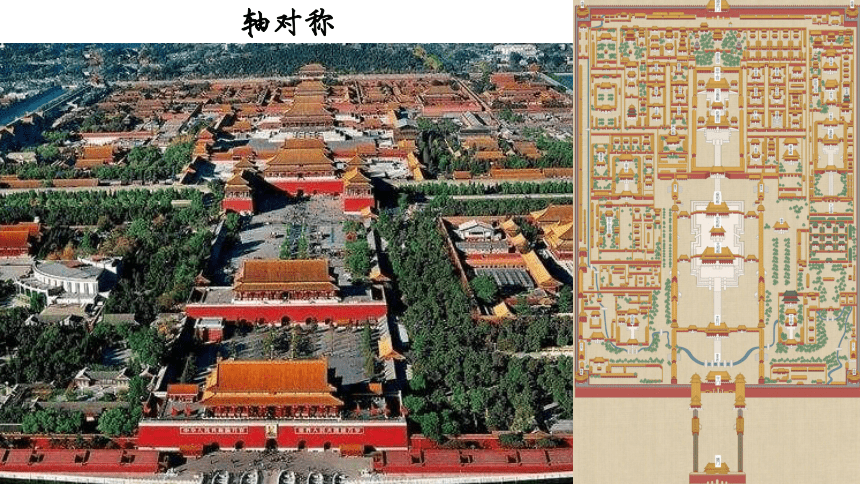

二、群体建筑的平面布局

轴对称

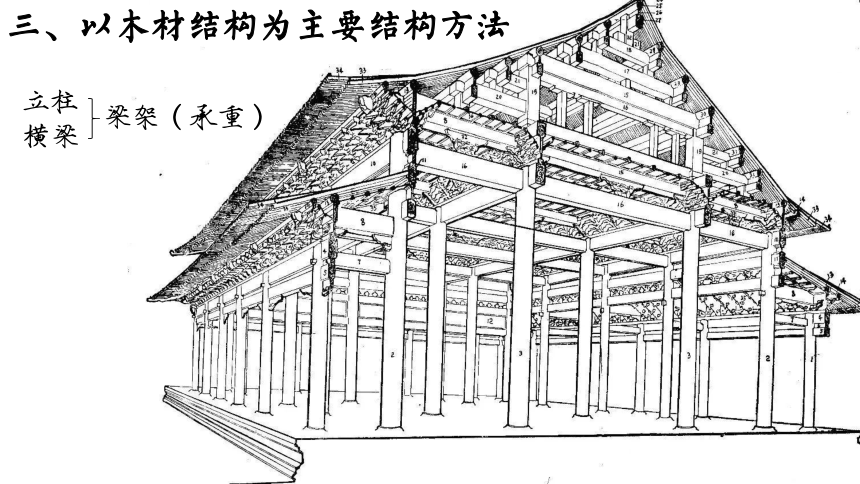

三、以木材结构为主要结构方法

立柱

横梁

梁架(承重)

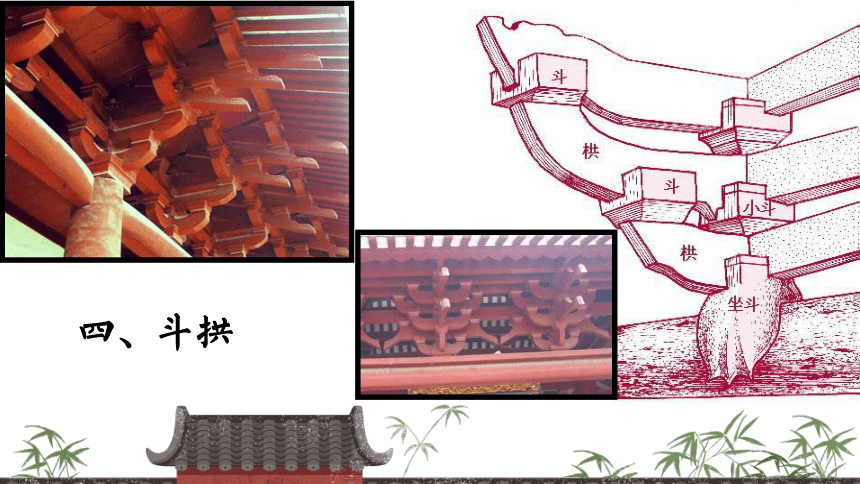

四、斗拱

五、举折、举架

构成斜面屋顶

檐牙高啄

四角翘起

如鸟斯革

如翚斯飞

六、屋顶的装饰作用

七、大胆着色

朱红与彩绘

霸王拳

脊吻

三福云

瓦当

垂脊吻

门环

八、部件的装饰作用

木刻

彩漆

浮雕

琉璃

九、建筑材料

的装饰

3. 思考作者概括中国建筑的九大特征是按照什么顺序展开的?

中国建筑的特征

立体构成

平面布局

木材结构

斗拱

举折和举架

屋顶的装饰作用

大胆着色

部件的装饰作用

材料的装饰作用

总体

特征

结构

方法

装饰

特征

主

次

整体

局部

九大特征的说明顺序

结构特征

提出观点:中国的建筑体系是一个独特的建筑体系。

空间:分布广大

时间:历史悠久

思考:在介绍九点基本特征之前,作者提出了一个什么观点?作者是从什么方面说明这个观点的?

思考:在介绍九点基本特征之后,作者谈到了中国建筑的“文法”。 “文法”是指什么?

中国建筑的“词汇”和“文法”是从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所积累的经验中提炼出来的,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规则和惯例。

重点探究2:中国建筑的组织风格

“语言文学”与建筑

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}语言和文学

建筑学

词汇

文法

文章

大文章

小品

建筑的单个构件和因素

中国建筑的规则和惯例

建筑或建筑群

宫殿、庙宇等

山亭、水榭等

依据课文14-17段,填写下表。

依据课文18-19段,填写下表。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}可译性

语言和文学

建筑学

可以互相翻译,

同一个意思可以用不同的语言形式来表达。

各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同。

重点探究3:语言风格探究

思考:

第15自然段主要采用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

第19自然段运用了哪些说明方法?有什么作用?举例简要分析。

第15自然段主要采用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

明确:①主要采用了打比方的说明方法。②以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

第19自然段运用了哪些说明方法?有什么作用?举例简要分析。

明确:主要运用了三种说明方法。

①类比。例如“如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同 样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的‘词汇’和‘文法’来处理它们的”。

②举例子。例如“简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶”。③作比较。例如“罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,巴黎的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质,同样处理的市容点缀”。作者运用这些说明方法,阐述各民族建筑之间的“可译性”问题,使原本抽象的专业语言变得通俗易懂,同时也增添了科学类文章的文学性。

思考:联系课文第20段并结合全文,探讨作者的写作意图。

中国建筑的个性乃即我民族之性格。

一国一族之建筑是反鉴其物质精神、继往开来之面貌。

——梁思成《中国建筑史》

从1950年开始,北京随着旧城改造和地铁修建,古建筑开始消失。历史记载,1952年,长安左门和长安右门被拆除,1954年,地安门被拆,遭受同样命运的,1956年是朝阳门,1965年是崇文门和阜成门、东直门,到1969年,是西直门。

在明清古城墙被拆毁时,梁思成和林徽因抚砖痛哭。

写作目的:

探求如何建造新中国的建筑,呼吁继承与发扬优良传统,建议古为今用。

课文结构:

第一部分(1-2):中国的建筑体系是一个独特的建筑体系。

第二部分(3-13):中国建筑的九大基本特征。

第三部分(14-20):经中国建筑的风格和手法分析(建筑“文法”“词汇”)、中外建筑联系对比(“可译性”)后,提出继承发扬、古为今用。

课文小结

课后思考

1.结合课文分析中国的建筑艺术在世界上占有独特地位的原因。

作者认为每种建筑都有其特定的构建特色,形成了自己的建筑法式,遵照这种沿袭下来的法式,结合各国的历史文化特点,每个地区、每个国家都会有区别于他人的建筑式样。

从中国建筑来看,其“文法”是独特的,采用了梁架结构法;其“词汇”也是独特的,采用了木结构而非砖石结构,同时发展了我国的新建筑。中国建筑的词汇如梁、柱、枋等又是独特的,它遵循中国建筑的框架、轮廓等“文法”,创造出几千年留传下来的中国建筑体系。

2.有人说本文题目不好,过于笼统;有人说逻辑严密,具有专业性。你怎么看?简要谈谈你的观点。

(观点一)本文题目起得好。标题“中国建筑的特征”是偏正短语,定语逻辑严密。中心词“特征”,指事物作为标志的显著特色;“建筑”一词,界定了作者研究的专业学术领域;“中国”一词,视野宏观,表现了作者作为中国建筑学一代宗师开阔的视角和强烈的民族自豪感。

(观点二)本文题目过大。“中国建筑的特征”一题,没有时间的限制,就应纵贯古今,而文章内容明显不包括现代建筑的特征。因此,在“建筑”前加“古代”一词更合理。

(观点三)有文不对题之嫌。文中所谈的建筑特征并非所有建筑的特征,比如桥梁、道路、城防也属建筑领域,而文中并未涉及这些方面的建筑特点,因此应在“建筑”一词前加适当的定语。缩小题目的外延,才能更切合文章的内容。

谢谢观赏

【学习目标】

1. 了解梁思成及其科学研究。

2. 了解中国建筑的基本特征和风格手法,理解文中出现的建筑名词。

3. 理清作者的思路,学习科普文章的语言特色。

4. 激发对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情,提高对我国建筑艺术的审美能力。

作者简介

梁思成(1901—1972)

我国著名建筑学家,清华大学教授,广东省新会县人。

1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,后在哈佛大学美术研究院学习。1928年回国。

1946年为清华大学创办了建筑系,后主持创建中国营造学社。主要著作《清室营造则例》、《中国建筑史》。

1. 读准字音

(1)墁地(màn) (2)帷幕(wéi) (3)接榫(sǔn)

(4)穹窿(lónɡ) (5)如翚斯飞(huī) (6)额枋(fānɡ)

(7)脊吻(wěn) (8)琉璃(liú)

(9)轮廓(kuò) (10)水榭(xiè)

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 段落层次

内容大意

第一部分(1~ 2段)

?

从 和 两大方面说明中国建筑的地位

第二部分(3~13段)

?

第三部分(14~17段)

?

第四部分(18~20段)

?

提出各民族的建筑之间的 问题,并提倡熟悉中国建筑的文法和词汇

2.阅读全文,理清文章思路。

段落层次

内容大意

第一部分(1~ 2段)

从地域分布和历史跨度两大方面说明中国建筑的地位

第二部分(3~13段)

谈中国建筑的九大特征

第三部分(14~17段)

探讨中国建筑的风格和文法

第四部分(18~20段)

提出各民族的建筑之间的“可译性”问题,并提倡熟悉中国建筑的文法和词汇

重点探究1:中国建筑的九大特征

一 、个体建筑的立体构成

屋顶

房屋

台基

二、群体建筑的平面布局

轴对称

三、以木材结构为主要结构方法

立柱

横梁

梁架(承重)

四、斗拱

五、举折、举架

构成斜面屋顶

檐牙高啄

四角翘起

如鸟斯革

如翚斯飞

六、屋顶的装饰作用

七、大胆着色

朱红与彩绘

霸王拳

脊吻

三福云

瓦当

垂脊吻

门环

八、部件的装饰作用

木刻

彩漆

浮雕

琉璃

九、建筑材料

的装饰

3. 思考作者概括中国建筑的九大特征是按照什么顺序展开的?

中国建筑的特征

立体构成

平面布局

木材结构

斗拱

举折和举架

屋顶的装饰作用

大胆着色

部件的装饰作用

材料的装饰作用

总体

特征

结构

方法

装饰

特征

主

次

整体

局部

九大特征的说明顺序

结构特征

提出观点:中国的建筑体系是一个独特的建筑体系。

空间:分布广大

时间:历史悠久

思考:在介绍九点基本特征之前,作者提出了一个什么观点?作者是从什么方面说明这个观点的?

思考:在介绍九点基本特征之后,作者谈到了中国建筑的“文法”。 “文法”是指什么?

中国建筑的“词汇”和“文法”是从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所积累的经验中提炼出来的,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规则和惯例。

重点探究2:中国建筑的组织风格

“语言文学”与建筑

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}语言和文学

建筑学

词汇

文法

文章

大文章

小品

建筑的单个构件和因素

中国建筑的规则和惯例

建筑或建筑群

宫殿、庙宇等

山亭、水榭等

依据课文14-17段,填写下表。

依据课文18-19段,填写下表。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}可译性

语言和文学

建筑学

可以互相翻译,

同一个意思可以用不同的语言形式来表达。

各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同。

重点探究3:语言风格探究

思考:

第15自然段主要采用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

第19自然段运用了哪些说明方法?有什么作用?举例简要分析。

第15自然段主要采用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

明确:①主要采用了打比方的说明方法。②以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

第19自然段运用了哪些说明方法?有什么作用?举例简要分析。

明确:主要运用了三种说明方法。

①类比。例如“如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同 样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的‘词汇’和‘文法’来处理它们的”。

②举例子。例如“简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶”。③作比较。例如“罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,巴黎的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质,同样处理的市容点缀”。作者运用这些说明方法,阐述各民族建筑之间的“可译性”问题,使原本抽象的专业语言变得通俗易懂,同时也增添了科学类文章的文学性。

思考:联系课文第20段并结合全文,探讨作者的写作意图。

中国建筑的个性乃即我民族之性格。

一国一族之建筑是反鉴其物质精神、继往开来之面貌。

——梁思成《中国建筑史》

从1950年开始,北京随着旧城改造和地铁修建,古建筑开始消失。历史记载,1952年,长安左门和长安右门被拆除,1954年,地安门被拆,遭受同样命运的,1956年是朝阳门,1965年是崇文门和阜成门、东直门,到1969年,是西直门。

在明清古城墙被拆毁时,梁思成和林徽因抚砖痛哭。

写作目的:

探求如何建造新中国的建筑,呼吁继承与发扬优良传统,建议古为今用。

课文结构:

第一部分(1-2):中国的建筑体系是一个独特的建筑体系。

第二部分(3-13):中国建筑的九大基本特征。

第三部分(14-20):经中国建筑的风格和手法分析(建筑“文法”“词汇”)、中外建筑联系对比(“可译性”)后,提出继承发扬、古为今用。

课文小结

课后思考

1.结合课文分析中国的建筑艺术在世界上占有独特地位的原因。

作者认为每种建筑都有其特定的构建特色,形成了自己的建筑法式,遵照这种沿袭下来的法式,结合各国的历史文化特点,每个地区、每个国家都会有区别于他人的建筑式样。

从中国建筑来看,其“文法”是独特的,采用了梁架结构法;其“词汇”也是独特的,采用了木结构而非砖石结构,同时发展了我国的新建筑。中国建筑的词汇如梁、柱、枋等又是独特的,它遵循中国建筑的框架、轮廓等“文法”,创造出几千年留传下来的中国建筑体系。

2.有人说本文题目不好,过于笼统;有人说逻辑严密,具有专业性。你怎么看?简要谈谈你的观点。

(观点一)本文题目起得好。标题“中国建筑的特征”是偏正短语,定语逻辑严密。中心词“特征”,指事物作为标志的显著特色;“建筑”一词,界定了作者研究的专业学术领域;“中国”一词,视野宏观,表现了作者作为中国建筑学一代宗师开阔的视角和强烈的民族自豪感。

(观点二)本文题目过大。“中国建筑的特征”一题,没有时间的限制,就应纵贯古今,而文章内容明显不包括现代建筑的特征。因此,在“建筑”前加“古代”一词更合理。

(观点三)有文不对题之嫌。文中所谈的建筑特征并非所有建筑的特征,比如桥梁、道路、城防也属建筑领域,而文中并未涉及这些方面的建筑特点,因此应在“建筑”一词前加适当的定语。缩小题目的外延,才能更切合文章的内容。

谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])