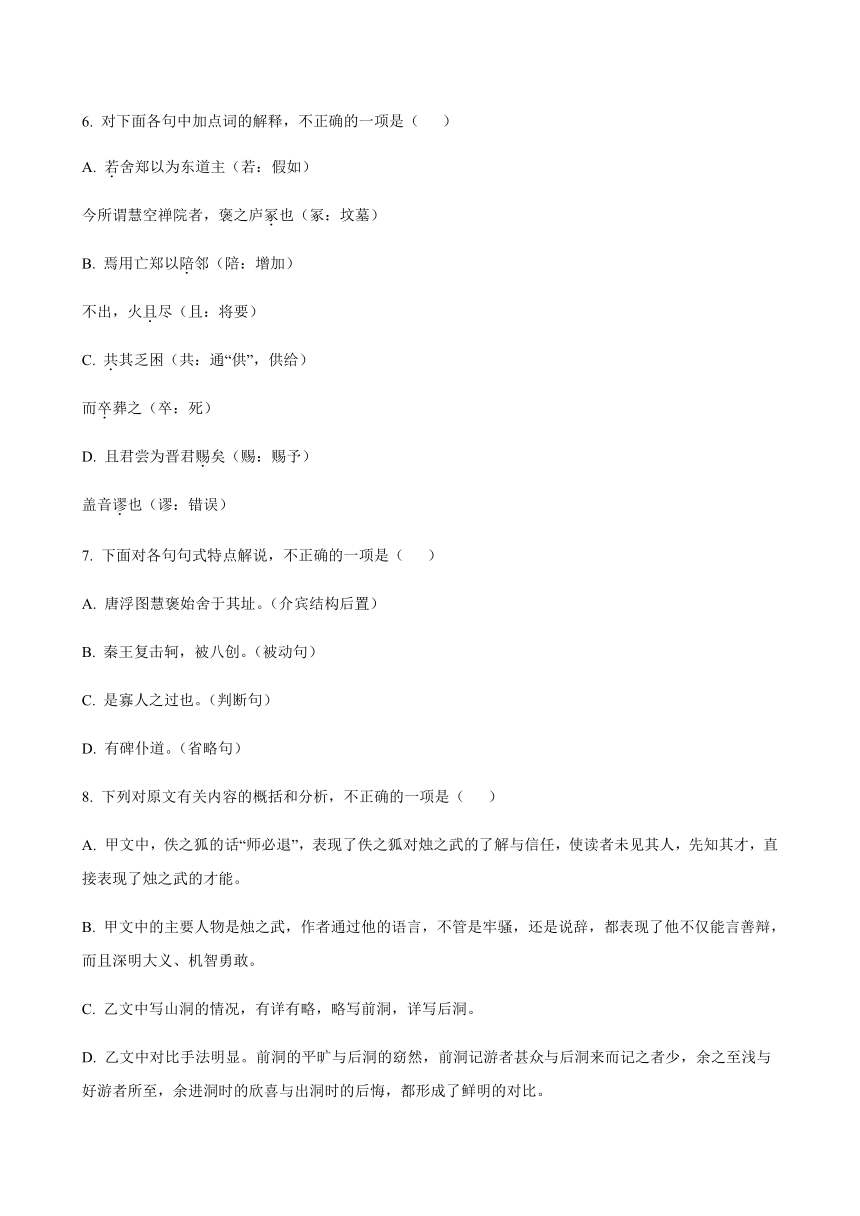

新人教版高一语文文言文阅读理解专题练习 含答案

文档属性

| 名称 | 新人教版高一语文文言文阅读理解专题练习 含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 49.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-22 22:03:18 | ||

图片预览

文档简介

新人教版高一语文文言文阅读理解专题练习

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

甲

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

乙

褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,予之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

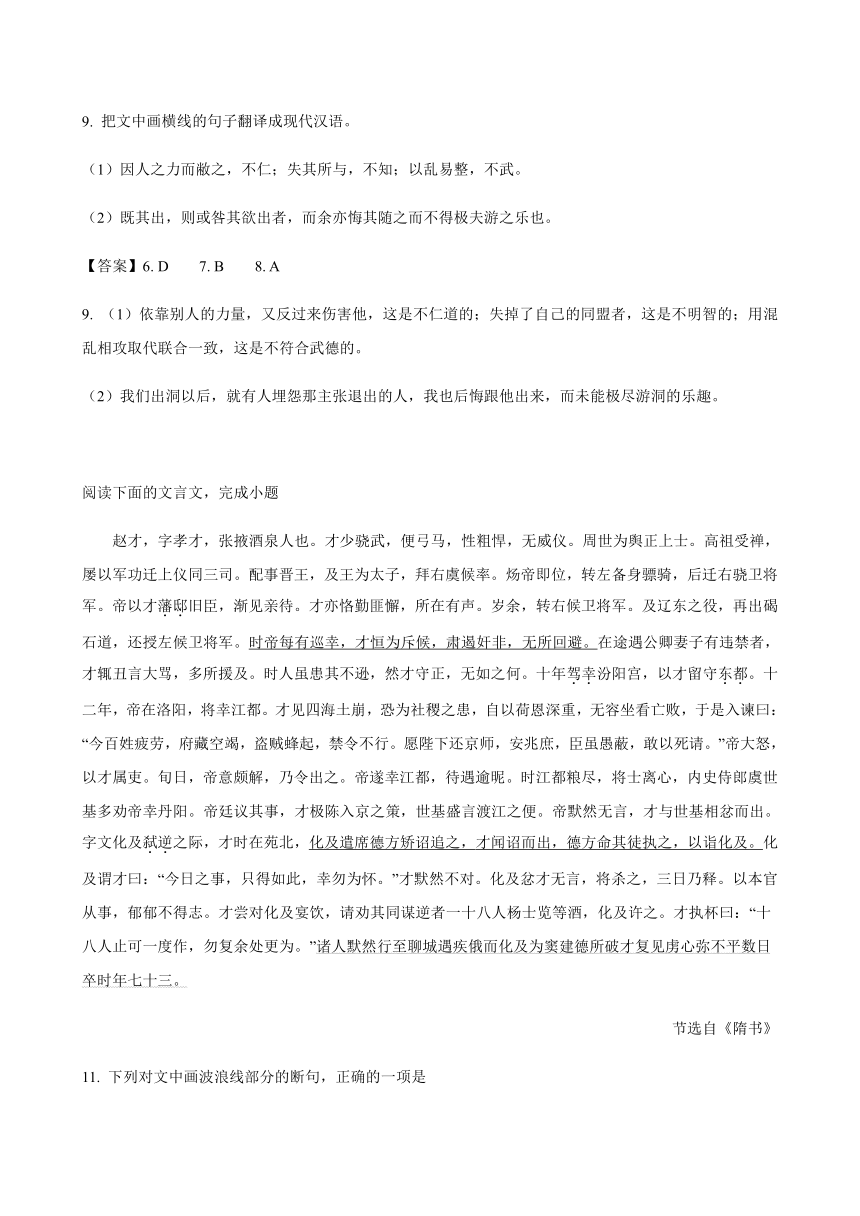

6. 对下面各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A. 若舍郑以为东道主(若:假如)

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也(冢:坟墓)

B. 焉用亡郑以陪邻(陪:增加)

不出,火且尽(且:将要)

C. 共其乏困(共:通“供”,供给)

而卒葬之(卒:死)

D. 且君尝为晋君赐矣(赐:赐予)

盖音谬也(谬:错误)

7. 下面对各句句式特点解说,不正确的一项是( )

A. 唐浮图慧褒始舍于其址。(介宾结构后置)

B. 秦王复击轲,被八创。(被动句)

C. 是寡人之过也。(判断句)

D. 有碑仆道。(省略句)

8. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 甲文中,佚之狐的话“师必退”,表现了佚之狐对烛之武的了解与信任,使读者未见其人,先知其才,直接表现了烛之武的才能。

B. 甲文中的主要人物是烛之武,作者通过他的语言,不管是牢骚,还是说辞,都表现了他不仅能言善辩,而且深明大义、机智勇敢。

C. 乙文中写山洞的情况,有详有略,略写前洞,详写后洞。

D. 乙文中对比手法明显。前洞的平旷与后洞的窈然,前洞记游者甚众与后洞来而记之者少,余之至浅与好游者所至,余进洞时的欣喜与出洞时的后悔,都形成了鲜明的对比。

9. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

(2)既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

【答案】6. D 7. B 8. A

9. (1)依靠别人的力量,又反过来伤害他,这是不仁道的;失掉了自己的同盟者,这是不明智的;用混乱相攻取代联合一致,这是不符合武德的。

(2)我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,我也后悔跟他出来,而未能极尽游洞的乐趣。

阅读下面的文言文,完成小题

赵才,字孝才,张掖酒泉人也。才少骁武,便弓马,性粗悍,无威仪。周世为舆正上士。高祖受禅,屡以军功迁上仪同三司。配事晋王,及王为太子,拜右虞候率。炀帝即位,转左备身骠骑,后迁右骁卫将军。帝以才藩邸旧臣,渐见亲待。才亦恪勤匪懈,所在有声。岁余,转右候卫将军。及辽东之役,再出碣石道,还授左候卫将军。时帝每有巡幸,才恒为斥候,肃遏奸非,无所回避。在途遇公卿妻子有违禁者,才辄丑言大骂,多所援及。时人虽患其不逊,然才守正,无如之何。十年驾幸汾阳宫,以才留守东都。十二年,帝在洛阳,将幸江都。才见四海土崩,恐为社稷之患,自以荷恩深重,无容坐看亡败,于是入谏曰:“今百姓疲劳,府藏空竭,盗贼蜂起,禁令不行。愿陛下还京师,安兆庶,臣虽愚蔽,敢以死请。”帝大怒,以才属吏。旬日,帝意颇解,乃令出之。帝遂幸江都,待遇逾昵。时江都粮尽,将士离心,内史侍郎虞世基多劝帝幸丹阳。帝廷议其事,才极陈入京之策,世基盛言渡江之便。帝默然无言,才与世基相忿而出。字文化及弑逆之际,才时在苑北,化及遣席德方矫诏追之,才闻诏而出,德方命其徒执之,以诣化及。化及谓才曰:“今日之事,只得如此,幸勿为怀。”才默然不对。化及忿才无言,将杀之,三日乃释。以本官从事,郁郁不得志。才尝对化及宴饮,请劝其同谋逆者一十八人杨士览等酒,化及许之。才执杯曰:“十八人止可一度作,勿复余处更为。”诸人默然行至聊城遇疾俄而化及为窦建德所破才复见虏心弥不平数日卒时年七十三。

节选自《隋书》

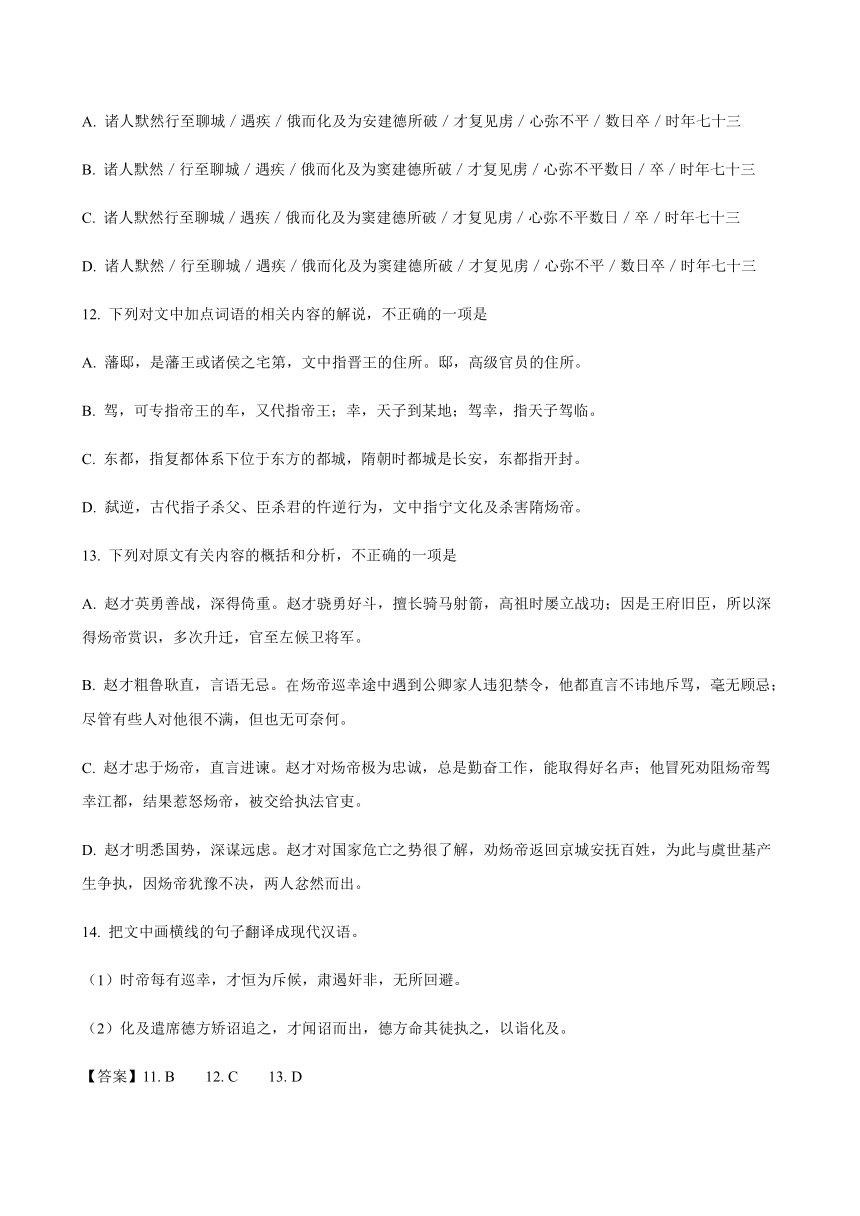

11. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 诸人默然行至聊城/遇疾/俄而化及为安建德所破/才复见虏/心弥不平/数日卒/时年七十三

B. 诸人默然/行至聊城/遇疾/俄而化及为窦建德所破/才复见虏/心弥不平数日/卒/时年七十三

C. 诸人默然行至聊城/遇疾/俄而化及为窦建德所破/才复见虏/心弥不平数日/卒/时年七十三

D. 诸人默然/行至聊城/遇疾/俄而化及为窦建德所破/才复见虏/心弥不平/数日卒/时年七十三

12. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. 藩邸,是藩王或诸侯之宅第,文中指晋王的住所。邸,高级官员的住所。

B. 驾,可专指帝王的车,又代指帝王;幸,天子到某地;驾幸,指天子驾临。

C. 东都,指复都体系下位于东方的都城,隋朝时都城是长安,东都指开封。

D. 弑逆,古代指子杀父、臣杀君的忤逆行为,文中指宁文化及杀害隋炀帝。

13. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 赵才英勇善战,深得倚重。赵才骁勇好斗,擅长骑马射箭,高祖时屡立战功;因是王府旧臣,所以深得炀帝赏识,多次升迁,官至左候卫将军。

B. 赵才粗鲁耿直,言语无忌。炀帝巡幸途中遇到公卿家人违犯禁令,他都直言不讳地斥骂,毫无顾忌;尽管有些人对他很不满,但也无可奈何。

C. 赵才忠于炀帝,直言进谏。赵才对炀帝极为忠诚,总是勤奋工作,能取得好名声;他冒死劝阻炀帝驾幸江都,结果惹怒炀帝,被交给执法官吏。

D. 赵才明悉国势,深谋远虑。赵才对国家危亡之势很了解,劝炀帝返回京城安抚百姓,为此与虞世基产生争执,因炀帝犹豫不决,两人忿然而出。

14. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)时帝每有巡幸,才恒为斥候,肃遏奸非,无所回避。

(2)化及遣席德方矫诏追之,才闻诏而出,德方命其徒执之,以诣化及。

【答案】11. B 12. C 13. D

14. (1)当时炀帝每次出巡,赵才总是负责侦察,严厉禁止违法乱纪之事,没有什么回避的。

(2)宇文化及派遣席德方假传诏书追回他,赵才听说有诏书就出来接旨,席德方命令他的手下捉住了他,把他带到宇文化及处。

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成小题。

赵安仁,字乐道,河南洛阳人。安仁生而颖悟,幼时执笔能大字,十三通经传大旨,早以文艺称。雍熙二年登进士第,补梓州榷盐院判官,以亲老弗往。会国子监刻《五经正义》板本,以安仁善揩隶,遂奏留书之。景德初,翰林学士梁颢召对,询及当世台阁人物,上称安仁文行。寻颢卒,即以安仁为工部员外郎,充翰林学士。

安仁从幸澶州,会北边请盟,命安仁撰答书。辽使韩杞至,首命接伴,凡觐见仪制,多所裁定。馆舍夕饮,杞举橙子曰:“此果尝见高丽贡。”安仁曰:“橙橘产吴、楚,朝廷掌天下图经,凡他国所产靡不知也。今给事中吕祐之尝使高丽,未闻有橙柚。”杞失于夸诞,有愧色。杞既受袭衣之赐,且以长 为解,将辞复左衽。安仁曰:“君将升殿受还书,天颜咫尺,如不衣所赐之衣,可乎?”杞乃服以入。及姚东之至,又令安仁接伴。东之颇矜兵强战胜。安仁曰:“老氏云:‘兵者不祥之器,圣人不得已而用之。’胜而不美,而美之者,是乐杀人也,乐杀人者不得志于天下。”东之自是不敢复言。甚敏于酬对,切中事机,类如此。时论称其得体,上益器之,自是有意柄用。安仁又集和好以来事宜,及采古事,作《戴斗怀柔录》三卷以献。

安仁质直纯悫,宽恕谦退,虽家人仆使,未尝见其喜愠。女弟适董氏,早寡,取归给养。其甥董灵运尚幼,躬自训导,为毕婚娶。幼少与宋元舆同学元舆门第贵盛待安仁甚厚元舆蚤卒家绪浸替安仁屡以金帛济之尤知典故,凡近世典章人物之盛,悉能记之。喜诲诱后进,成其声名,当世推重之。有集五十卷。

(选自《宋史》,有删改)

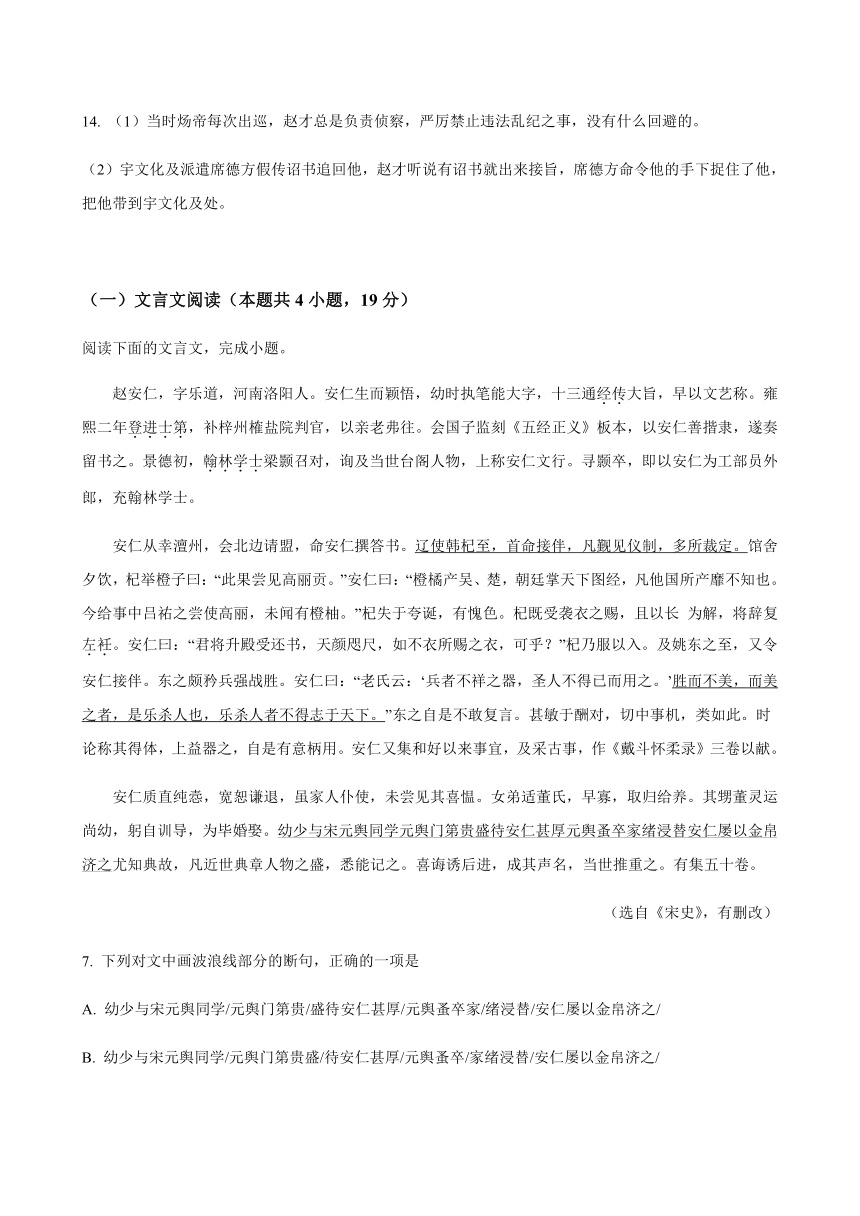

7. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 幼少与宋元舆同学/元舆门第贵/盛待安仁甚厚/元舆蚤卒家/绪浸替/安仁屡以金帛济之/

B. 幼少与宋元舆同学/元舆门第贵盛/待安仁甚厚/元舆蚤卒/家绪浸替/安仁屡以金帛济之/

C. 幼少与宋元舆同学元舆/门第贵盛/待安仁甚厚/元舆蚤卒家/绪浸替/安仁屡以金帛济之/

D. 幼少与宋元舆同学/元舆门第贵盛/待安仁甚厚元舆/蚤卒家绪/浸替安仁/屡以金帛济之/

8. 列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. “经传”指儒家经典和史书中的传记,与韩愈《师说》中“经传”意思相同。

B. “登进士第”指考中进士,“进士”是中国古代科举制度中殿试及第者的称谓。

C. “翰林学士”是官职名,负责起草朝廷的制诰、文书,侍奉皇帝出巡,充任顾问。

D. “左衽”我国古代部分少数民族所着服装,前襟向左掩,不同于中原地区的右衽。

9. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 赵安仁生而聪慧,书法出众,他幼年能写大字,十三岁通晓经传大意;因擅长楷书、隶书,曾为国子监书写《五经正义》板本。

B. 赵安仁奉命出使,不卑不亢。辽使韩杞拿着橙子说曾在高丽贡品中见过,赵安仁依据事实反驳,使对方哑口无言,面有愧色。

C. 赵安仁敏于酬对,应对得当。姚东之颇为自负他的兵强马胜,赵安仁引用老子的话对他进行驳斥,姚东之从此未敢再次提及。

D. 赵安仁为人宽厚,无私助人。他无私帮助自己的亲人和同学;他积极教诲引导年轻人,成就他们的声名,被当世之人所推重。

10. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

⑴辽使韩杞至,首命接伴,凡觐见仪制,多所裁定。

⑵胜而不美,而美之者,是乐杀人也,乐杀人者不得志于天下。

【答案】7. B 8. A 9. B

10. ⑴辽使韩杞到来,首先任命赵安仁接待陪伴,凡是接见等仪式规矩,大多由他裁决定夺。

(2)战胜了不去赞美它,赞美它的人,这是以杀人为乐啊,乐于杀人的人是不会得志于天下的。)

阅读下面的文言文,完成各题。

乃蛮台,木华黎五世孙。乃蛮台身长七尺,挚静有威,性明果善断,射能贯礼。奉命征海都、朵哇,以功赐貂裘、白金,授宣徽院使,阶荣禄大夫。拜岭北行省右丞。旧制,募民中粮以饷边,是岁中者三十万石。用事者挟私为市,杀其数为十万,民进退失措。乃蛮台请于朝,凡所输者悉受之,以为下年之数,民感其德。改甘肃行省平章政事,佩金虎符。甘肃岁籴粮于兰州,多至二万石,距宁夏各千余里至甘州,自甘州又千余里始达亦集乃路,而宁夏距亦集乃仅千里。乃蛮台下谕令挽者自宁夏径趋亦集乃,岁省费六十万缗。迁陕西行省平章政事。关中大饥,诏募民入粟予爵。四方富民应命输粟,露积关下。初,河南饥,告籴关中,而关中民遏其籴。至是关吏乃河南人,修宿怨,拒粟使不得入。乃蛮台杖关吏而入其粟。时入关粟虽多,而贫民乏钞以籴。乃蛮台取官库未毁昏钞①,得五百万缗,识以省印,给民行用,俟官给赈饥钞,如数易之。先时,民或就食他所,多毁墙屋以往。乃蛮台谕之曰:“明年岁稔,尔当复还,其勿毁之。”民由是不敢毁,及明年还,皆得按堵②如初。拜西行台御史大夫,赐金币、玩服等物。奉命送太宗皇帝旧铸皇兄之宝于其后嗣燕只哥?,乃蛮台威望素严,至其境,礼貌益尊。封宣宁郡王,赐金印。寻奉命出镇北边,锡予尤重。国初诸军翼万户千户百户时金银符未备惟加缨于枪以为等威至是及蛮台为请于朝皆得馆符。诏乃蛮台袭国王,授以金印。继又以安边睦邻之功,赐珠络半臂并海东名鹰、西域文豹,国制以此为极恩。迁辽阳行省左丞相,以年逾六十,上疏辞职归。念其军士贫乏,以麦四百石、马二百匹、羊五百头遍给之。薨于家,帝闻之震悼,追封鲁王,谥忠穆。

(选自《元史·乃蛮台》,有删改)

[注]①昏钞:破日的钱币。②按堵:安居。

10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 国初/诸军置万户/千户/百户/时金银符/未备惟加缨于枪/以为等威至是/乃蛮台为请于朝/皆得绾符

B. 国初/诸军置万户/千户/百户/时金银符/未备惟加缨于枪以为等威/至是乃蛮台为请于朝/皆得绾符

C. 国初/诸军置万户/千户/百户/时金银符未备/惟加缨于枪/以为等威至是/乃蛮台为请于朝/皆得绾符

D. 国初/诸军置万户/千户/百户/时金银符未备/惟加缨于枪以为等威/至是乃蛮台为请于朝/皆得绾符

11. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. 虎符:古代帝王授予臣属兵权和调发军队的信物。用金属铸成虎形,分为两半。

B. 关中,古地区名。历代所指范围大小不一,一般指现在的陕西省渭河流域一带。

C. 王,文中指封建时代最高封爵。王的地位很高,封建时代只有皇亲国戚才能封王。

D. 丞相,最高国务长官。掌管辅佐国君管理军政要务,历代设置、职权有所不同。

12. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 乃蛮台为政务实,取得成效。甘肃每年在兰州征收粮食,运送粮食到亦集乃,中间颇费周折;他对运粮路线进行改革,每年为国家节省大量运费。

B. 乃蛮台为人正直,敢于纠错。当初,河南路闹饥荒时在关中征粮,遭到关中百姓阻扰,后来关中闹饥荒,在河南路征粮,遭到河南路的官员拒绝,他予以纠正。

C. 乃蛮台关心百姓,关爱部属。百姓到外地谋生,大多把房子拆除,他劝百姓不要拆除房子,百姓回来后安居如初;他退休时还惦记着自己的下属,给予财物。

D. 乃蛮台立下战功,建立威信。他征讨海都、朵哇立功,被任命为宜徽院使,级别为荣禄大夫;他奉命送宝物给燕只哥?,由于他一向有威信,受到隆重礼待。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)用事者挟私为市,杀其数为十万,民进退失措。

(2)识以省印,给民行用,俟官给赈饥钞,如数易之。

【答案】10. D 11. C 12. B

13. (1)掌权的人带着私利进行交易,将收粮的数量减为十万石,老百姓进退两难。

(2)加盖行省的官印作为标记,供给百姓使用,等到官府发放赈济饥荒的钱钞时,如数予以兑换。

阅读下文,完成下面小题。

既罢,归国,以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。

廉颇曰:“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上。且相如素贱人,吾羞,不忍为之下!”宣言曰:“我见相如,必辱之。”相如闻,不肯与会。相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列。已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿。

于是舍人相与谏曰:“臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。今君与廉颇同列,廉君宣恶言,而君畏匿之,恐惧殊甚。且庸人尚羞之,况于将相乎?臣等不肖,请辞去。”蔺相如固止之,曰:“公之视廉将军孰与秦王?”曰:“不若也。”相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣。相如虽驽,独畏廉将军哉?顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共斗,其势不俱生。吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。”

廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪,曰:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也!”

卒相与欢,为刎颈之交。

9. 下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A. 拜为上卿 拜:任命,授官 B. 蔺相如徒以口舌为劳 徒:只、不过

C. 且相如素贱人 素:向来、本来 D. 顾吾念之 顾:考虑,想到

10. 下列句子中,加点字“之”的用法和意义,分类正确的一项是( )

①位在廉颇之右 ②不忍为之下 ③我见相如,必辱之

④而相如廷叱之 ⑤不知将军宽之至此也 ⑥为刎颈之交

A. ①②⑥/③④⑤ B. ①⑤⑥/②③④

C. ①⑥/②③④/⑤ D. ①⑤/②⑥/③④

11. 下列对文章选段的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 在“渑池之会”中,蔺相如以非凡的胆识和忠勇的行为维护了赵国的尊严,所以回国后被赵王重用,官位居廉颇之上。

B. 廉颇认为自己作为将军,有攻城略地的赫赫战功,蔺相如凭借个人的口才获得赵王的提拔,根本没有立什么功劳。

C. 蔺相如原本是宦官头目的舍人,心生嫉妒的廉颇就以此来挖苦攻击蔺相如,称之为“贱人”,表现出心理的不平衡。

D. 蔺相如对廉颇的谦让之举,引起了门客不满,而他善于作比,委婉劝解,他的话传至廉颇耳中,深深地打动了廉颇。

12. 把选段中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

(2)公之视廉将军孰与秦王?

【答案】9. D 10. C 11. B

12. (1)我们离开父母兄弟来侍奉您的原因,不过是仰慕您高尚的品德。

(2)诸位看廉将军与秦王相比,谁更厉害?

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

赵惠文王卒,子孝成王立。七年,秦与赵兵相距长平,时赵奢已死,而蔺相如病笃,赵使廉颇将攻秦,秦数败赵军,赵军固壁不战。秦数挑战,廉颇不肯。赵王信秦之间。秦之间言曰:“秦之所恶,独畏马服君赵奢之子赵括为将耳。”赵王因以赵括为将,代廉颇。蔺相如曰:“王以名使括,若胶柱而鼓瑟耳。括徒能读其父书传,不知合变也。”赵王不听,遂将之。

赵括既代廉颇,悉更约束,易置军吏。秦将白起闻之,纵奇兵,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒离心。四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑之。赵前后所亡凡四十五万。明年,秦兵遂围邯郸,岁余,几不得脱。赖楚、魏诸侯来救,乃得解邯郸之围。

自邯郸围解五年,而燕用栗腹之谋,曰:“赵壮者尽于长平,其孤未壮。”举兵击赵。赵使廉颇将,击,大破燕军于鄗,杀栗腹,遂围燕。燕割五城请和,乃听之。赵以尉文封廉颇为信平君,为假相国。

廉颇之免长平归也,失势之时,故客尽去。及复用为将,客又复至。廉颇曰:“客退矣!”客曰:“吁!君何见之晚也?夫天下以市道交,君有势,我则从君,君无势则去,此固其理也,有何怨乎?”居六年,赵使廉颇伐魏之繁阳,拔之。

赵孝成王卒,子悼襄王立,使乐乘代廉颇。廉颇怒,攻乐乘,乐乘走。廉颇遂奔魏之大梁。

廉颇居梁久之,魏不能信用。赵以数困于秦兵,赵王思复得廉颇,廉颇亦思复用于赵。赵王使使者视廉颇尚可用否。廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。赵使还报王曰廉将军虽老尚善饭然与臣坐顷之三遗矢矣赵王以为老遂不召。

楚闻廉颇在魏,阴使人迎之。廉颇一为楚将,无功,曰:“我思用赵人。”廉颇卒死于寿春。

(节选自《史记·廉颇蔺相如列传》)

10. 对下列句子中加点词的解释,正确的一项是

A. 秦与赵相距长平 距:通“拒”,把守

B. 赵使廉颇将攻秦 将:将军

C. 为假相国 假:代理

D. 多与使者金,令毁之 毁:杀害

11. 对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 赵使还报王曰/廉将军虽老/尚善饭然/与臣坐顷之/三遗矢矣/赵王以为老/遂不召

B. 赵使还/报王曰/廉将军虽老/尚善饭/然与臣坐顷之/三遗矢矣/赵王以为老/遂不召

C. 赵使还/报王曰/廉将军虽老/尚善饭然/与臣坐/顷之三遗矢矣/赵王以为老/遂不召

D. 赵使还报王曰/廉将军虽老/尚善饭/然与臣坐/顷之三遗矢矣/赵王以为老/遂不召

12. 下列对原文有关内容的理解和分析,正确的一项是

A. 赵括在被困之时,贪生怕死,只派出精兵锐卒作战,但最后还是被秦军射死了。

B. 长平之战后,秦军又包围了邯郸一年多,几乎就要攻陷城池,等到楚国和魏国的救兵来了,秦军才离去。

C. 廉颇失掉权势的时候,原来的门客都离开了他。等到他被重新任用为将军,门客们又回来了。廉颇就生气地把这些趋炎附势之徒赶跑了。

D. 赵使者因为接受了郭开的贿赂,所以在见过廉颇之后,回报赵王时说的话完全不符合其见到的实际情况。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)蔺相如曰:“王以名使括,若胶柱而鼓瑟耳。括徒能读其父书传,不知合变也。”

(2)楚闻廉颇在魏,阴使人迎之。

【答案】10. C 11. D 12. B

13. (1)蔺相如说:“大王只凭名声来任用赵括,就好像用胶粘住调弦的短木再去弹琴一样不知道变通。赵括只会读他父亲留下的书,不懂得灵活应变。”(2)楚国听说廉颇在魏国,暗中派人去迎接他。

阅读下面的文言文,完成各题。

劝学 《荀子》

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳。輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河,君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

10. 下列断句正确的一项是(??)

A. 君子/之学也入乎/耳箸乎/心布乎/四体形乎/动静/

B. 君子之学也/入乎耳/箸乎心/布乎四体/形乎动静/

C. 君子/之学也/入乎耳/箸乎心/布乎四体/形乎动静/

D. 君子之学也/入乎耳/箸乎心/布乎四体形/乎动静/

11. 对下列加粗词的解释,不正确的一项是(?)

A. 学不可以已 已:停止

B. 假舆马者非利足也 利:对……利

C. 非能水也,而绝江河 绝:横渡

D. 锲而不舍 锲:刻

12. 下列对文意的理解,不正确的一项是( )

A. 文章启发我们,说理并不排除生动性,方法之一就是运用比喻论证。

B. 荀子所讲的“学”,不仅指学习各种文化知识,还包括提高思想品德修养。

C. 荀子认为,人先天条件是“学”的决定性因素,但也同样需要后天的努力。

D. 文章第二、三段从学习的意义和作用的角度论述,第四段从学习的方法和态度的角度论述。

13. 请把下列文言语句翻译成现代汉语。

①君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

②蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

【答案】10. B 11. B 12. C

13. ①有学问有修养的人广泛地学习,而且每天对自己检查反省,就智慧明达而且行为没有过错了。

②蚯蚓没有锐利的爪牙、强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到泉水,这是由于它用心专一啊。

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

甲

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

乙

褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,予之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

6. 对下面各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A. 若舍郑以为东道主(若:假如)

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也(冢:坟墓)

B. 焉用亡郑以陪邻(陪:增加)

不出,火且尽(且:将要)

C. 共其乏困(共:通“供”,供给)

而卒葬之(卒:死)

D. 且君尝为晋君赐矣(赐:赐予)

盖音谬也(谬:错误)

7. 下面对各句句式特点解说,不正确的一项是( )

A. 唐浮图慧褒始舍于其址。(介宾结构后置)

B. 秦王复击轲,被八创。(被动句)

C. 是寡人之过也。(判断句)

D. 有碑仆道。(省略句)

8. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 甲文中,佚之狐的话“师必退”,表现了佚之狐对烛之武的了解与信任,使读者未见其人,先知其才,直接表现了烛之武的才能。

B. 甲文中的主要人物是烛之武,作者通过他的语言,不管是牢骚,还是说辞,都表现了他不仅能言善辩,而且深明大义、机智勇敢。

C. 乙文中写山洞的情况,有详有略,略写前洞,详写后洞。

D. 乙文中对比手法明显。前洞的平旷与后洞的窈然,前洞记游者甚众与后洞来而记之者少,余之至浅与好游者所至,余进洞时的欣喜与出洞时的后悔,都形成了鲜明的对比。

9. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

(2)既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

【答案】6. D 7. B 8. A

9. (1)依靠别人的力量,又反过来伤害他,这是不仁道的;失掉了自己的同盟者,这是不明智的;用混乱相攻取代联合一致,这是不符合武德的。

(2)我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,我也后悔跟他出来,而未能极尽游洞的乐趣。

阅读下面的文言文,完成小题

赵才,字孝才,张掖酒泉人也。才少骁武,便弓马,性粗悍,无威仪。周世为舆正上士。高祖受禅,屡以军功迁上仪同三司。配事晋王,及王为太子,拜右虞候率。炀帝即位,转左备身骠骑,后迁右骁卫将军。帝以才藩邸旧臣,渐见亲待。才亦恪勤匪懈,所在有声。岁余,转右候卫将军。及辽东之役,再出碣石道,还授左候卫将军。时帝每有巡幸,才恒为斥候,肃遏奸非,无所回避。在途遇公卿妻子有违禁者,才辄丑言大骂,多所援及。时人虽患其不逊,然才守正,无如之何。十年驾幸汾阳宫,以才留守东都。十二年,帝在洛阳,将幸江都。才见四海土崩,恐为社稷之患,自以荷恩深重,无容坐看亡败,于是入谏曰:“今百姓疲劳,府藏空竭,盗贼蜂起,禁令不行。愿陛下还京师,安兆庶,臣虽愚蔽,敢以死请。”帝大怒,以才属吏。旬日,帝意颇解,乃令出之。帝遂幸江都,待遇逾昵。时江都粮尽,将士离心,内史侍郎虞世基多劝帝幸丹阳。帝廷议其事,才极陈入京之策,世基盛言渡江之便。帝默然无言,才与世基相忿而出。字文化及弑逆之际,才时在苑北,化及遣席德方矫诏追之,才闻诏而出,德方命其徒执之,以诣化及。化及谓才曰:“今日之事,只得如此,幸勿为怀。”才默然不对。化及忿才无言,将杀之,三日乃释。以本官从事,郁郁不得志。才尝对化及宴饮,请劝其同谋逆者一十八人杨士览等酒,化及许之。才执杯曰:“十八人止可一度作,勿复余处更为。”诸人默然行至聊城遇疾俄而化及为窦建德所破才复见虏心弥不平数日卒时年七十三。

节选自《隋书》

11. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 诸人默然行至聊城/遇疾/俄而化及为安建德所破/才复见虏/心弥不平/数日卒/时年七十三

B. 诸人默然/行至聊城/遇疾/俄而化及为窦建德所破/才复见虏/心弥不平数日/卒/时年七十三

C. 诸人默然行至聊城/遇疾/俄而化及为窦建德所破/才复见虏/心弥不平数日/卒/时年七十三

D. 诸人默然/行至聊城/遇疾/俄而化及为窦建德所破/才复见虏/心弥不平/数日卒/时年七十三

12. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. 藩邸,是藩王或诸侯之宅第,文中指晋王的住所。邸,高级官员的住所。

B. 驾,可专指帝王的车,又代指帝王;幸,天子到某地;驾幸,指天子驾临。

C. 东都,指复都体系下位于东方的都城,隋朝时都城是长安,东都指开封。

D. 弑逆,古代指子杀父、臣杀君的忤逆行为,文中指宁文化及杀害隋炀帝。

13. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 赵才英勇善战,深得倚重。赵才骁勇好斗,擅长骑马射箭,高祖时屡立战功;因是王府旧臣,所以深得炀帝赏识,多次升迁,官至左候卫将军。

B. 赵才粗鲁耿直,言语无忌。炀帝巡幸途中遇到公卿家人违犯禁令,他都直言不讳地斥骂,毫无顾忌;尽管有些人对他很不满,但也无可奈何。

C. 赵才忠于炀帝,直言进谏。赵才对炀帝极为忠诚,总是勤奋工作,能取得好名声;他冒死劝阻炀帝驾幸江都,结果惹怒炀帝,被交给执法官吏。

D. 赵才明悉国势,深谋远虑。赵才对国家危亡之势很了解,劝炀帝返回京城安抚百姓,为此与虞世基产生争执,因炀帝犹豫不决,两人忿然而出。

14. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)时帝每有巡幸,才恒为斥候,肃遏奸非,无所回避。

(2)化及遣席德方矫诏追之,才闻诏而出,德方命其徒执之,以诣化及。

【答案】11. B 12. C 13. D

14. (1)当时炀帝每次出巡,赵才总是负责侦察,严厉禁止违法乱纪之事,没有什么回避的。

(2)宇文化及派遣席德方假传诏书追回他,赵才听说有诏书就出来接旨,席德方命令他的手下捉住了他,把他带到宇文化及处。

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成小题。

赵安仁,字乐道,河南洛阳人。安仁生而颖悟,幼时执笔能大字,十三通经传大旨,早以文艺称。雍熙二年登进士第,补梓州榷盐院判官,以亲老弗往。会国子监刻《五经正义》板本,以安仁善揩隶,遂奏留书之。景德初,翰林学士梁颢召对,询及当世台阁人物,上称安仁文行。寻颢卒,即以安仁为工部员外郎,充翰林学士。

安仁从幸澶州,会北边请盟,命安仁撰答书。辽使韩杞至,首命接伴,凡觐见仪制,多所裁定。馆舍夕饮,杞举橙子曰:“此果尝见高丽贡。”安仁曰:“橙橘产吴、楚,朝廷掌天下图经,凡他国所产靡不知也。今给事中吕祐之尝使高丽,未闻有橙柚。”杞失于夸诞,有愧色。杞既受袭衣之赐,且以长 为解,将辞复左衽。安仁曰:“君将升殿受还书,天颜咫尺,如不衣所赐之衣,可乎?”杞乃服以入。及姚东之至,又令安仁接伴。东之颇矜兵强战胜。安仁曰:“老氏云:‘兵者不祥之器,圣人不得已而用之。’胜而不美,而美之者,是乐杀人也,乐杀人者不得志于天下。”东之自是不敢复言。甚敏于酬对,切中事机,类如此。时论称其得体,上益器之,自是有意柄用。安仁又集和好以来事宜,及采古事,作《戴斗怀柔录》三卷以献。

安仁质直纯悫,宽恕谦退,虽家人仆使,未尝见其喜愠。女弟适董氏,早寡,取归给养。其甥董灵运尚幼,躬自训导,为毕婚娶。幼少与宋元舆同学元舆门第贵盛待安仁甚厚元舆蚤卒家绪浸替安仁屡以金帛济之尤知典故,凡近世典章人物之盛,悉能记之。喜诲诱后进,成其声名,当世推重之。有集五十卷。

(选自《宋史》,有删改)

7. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 幼少与宋元舆同学/元舆门第贵/盛待安仁甚厚/元舆蚤卒家/绪浸替/安仁屡以金帛济之/

B. 幼少与宋元舆同学/元舆门第贵盛/待安仁甚厚/元舆蚤卒/家绪浸替/安仁屡以金帛济之/

C. 幼少与宋元舆同学元舆/门第贵盛/待安仁甚厚/元舆蚤卒家/绪浸替/安仁屡以金帛济之/

D. 幼少与宋元舆同学/元舆门第贵盛/待安仁甚厚元舆/蚤卒家绪/浸替安仁/屡以金帛济之/

8. 列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. “经传”指儒家经典和史书中的传记,与韩愈《师说》中“经传”意思相同。

B. “登进士第”指考中进士,“进士”是中国古代科举制度中殿试及第者的称谓。

C. “翰林学士”是官职名,负责起草朝廷的制诰、文书,侍奉皇帝出巡,充任顾问。

D. “左衽”我国古代部分少数民族所着服装,前襟向左掩,不同于中原地区的右衽。

9. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 赵安仁生而聪慧,书法出众,他幼年能写大字,十三岁通晓经传大意;因擅长楷书、隶书,曾为国子监书写《五经正义》板本。

B. 赵安仁奉命出使,不卑不亢。辽使韩杞拿着橙子说曾在高丽贡品中见过,赵安仁依据事实反驳,使对方哑口无言,面有愧色。

C. 赵安仁敏于酬对,应对得当。姚东之颇为自负他的兵强马胜,赵安仁引用老子的话对他进行驳斥,姚东之从此未敢再次提及。

D. 赵安仁为人宽厚,无私助人。他无私帮助自己的亲人和同学;他积极教诲引导年轻人,成就他们的声名,被当世之人所推重。

10. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

⑴辽使韩杞至,首命接伴,凡觐见仪制,多所裁定。

⑵胜而不美,而美之者,是乐杀人也,乐杀人者不得志于天下。

【答案】7. B 8. A 9. B

10. ⑴辽使韩杞到来,首先任命赵安仁接待陪伴,凡是接见等仪式规矩,大多由他裁决定夺。

(2)战胜了不去赞美它,赞美它的人,这是以杀人为乐啊,乐于杀人的人是不会得志于天下的。)

阅读下面的文言文,完成各题。

乃蛮台,木华黎五世孙。乃蛮台身长七尺,挚静有威,性明果善断,射能贯礼。奉命征海都、朵哇,以功赐貂裘、白金,授宣徽院使,阶荣禄大夫。拜岭北行省右丞。旧制,募民中粮以饷边,是岁中者三十万石。用事者挟私为市,杀其数为十万,民进退失措。乃蛮台请于朝,凡所输者悉受之,以为下年之数,民感其德。改甘肃行省平章政事,佩金虎符。甘肃岁籴粮于兰州,多至二万石,距宁夏各千余里至甘州,自甘州又千余里始达亦集乃路,而宁夏距亦集乃仅千里。乃蛮台下谕令挽者自宁夏径趋亦集乃,岁省费六十万缗。迁陕西行省平章政事。关中大饥,诏募民入粟予爵。四方富民应命输粟,露积关下。初,河南饥,告籴关中,而关中民遏其籴。至是关吏乃河南人,修宿怨,拒粟使不得入。乃蛮台杖关吏而入其粟。时入关粟虽多,而贫民乏钞以籴。乃蛮台取官库未毁昏钞①,得五百万缗,识以省印,给民行用,俟官给赈饥钞,如数易之。先时,民或就食他所,多毁墙屋以往。乃蛮台谕之曰:“明年岁稔,尔当复还,其勿毁之。”民由是不敢毁,及明年还,皆得按堵②如初。拜西行台御史大夫,赐金币、玩服等物。奉命送太宗皇帝旧铸皇兄之宝于其后嗣燕只哥?,乃蛮台威望素严,至其境,礼貌益尊。封宣宁郡王,赐金印。寻奉命出镇北边,锡予尤重。国初诸军翼万户千户百户时金银符未备惟加缨于枪以为等威至是及蛮台为请于朝皆得馆符。诏乃蛮台袭国王,授以金印。继又以安边睦邻之功,赐珠络半臂并海东名鹰、西域文豹,国制以此为极恩。迁辽阳行省左丞相,以年逾六十,上疏辞职归。念其军士贫乏,以麦四百石、马二百匹、羊五百头遍给之。薨于家,帝闻之震悼,追封鲁王,谥忠穆。

(选自《元史·乃蛮台》,有删改)

[注]①昏钞:破日的钱币。②按堵:安居。

10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 国初/诸军置万户/千户/百户/时金银符/未备惟加缨于枪/以为等威至是/乃蛮台为请于朝/皆得绾符

B. 国初/诸军置万户/千户/百户/时金银符/未备惟加缨于枪以为等威/至是乃蛮台为请于朝/皆得绾符

C. 国初/诸军置万户/千户/百户/时金银符未备/惟加缨于枪/以为等威至是/乃蛮台为请于朝/皆得绾符

D. 国初/诸军置万户/千户/百户/时金银符未备/惟加缨于枪以为等威/至是乃蛮台为请于朝/皆得绾符

11. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. 虎符:古代帝王授予臣属兵权和调发军队的信物。用金属铸成虎形,分为两半。

B. 关中,古地区名。历代所指范围大小不一,一般指现在的陕西省渭河流域一带。

C. 王,文中指封建时代最高封爵。王的地位很高,封建时代只有皇亲国戚才能封王。

D. 丞相,最高国务长官。掌管辅佐国君管理军政要务,历代设置、职权有所不同。

12. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 乃蛮台为政务实,取得成效。甘肃每年在兰州征收粮食,运送粮食到亦集乃,中间颇费周折;他对运粮路线进行改革,每年为国家节省大量运费。

B. 乃蛮台为人正直,敢于纠错。当初,河南路闹饥荒时在关中征粮,遭到关中百姓阻扰,后来关中闹饥荒,在河南路征粮,遭到河南路的官员拒绝,他予以纠正。

C. 乃蛮台关心百姓,关爱部属。百姓到外地谋生,大多把房子拆除,他劝百姓不要拆除房子,百姓回来后安居如初;他退休时还惦记着自己的下属,给予财物。

D. 乃蛮台立下战功,建立威信。他征讨海都、朵哇立功,被任命为宜徽院使,级别为荣禄大夫;他奉命送宝物给燕只哥?,由于他一向有威信,受到隆重礼待。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)用事者挟私为市,杀其数为十万,民进退失措。

(2)识以省印,给民行用,俟官给赈饥钞,如数易之。

【答案】10. D 11. C 12. B

13. (1)掌权的人带着私利进行交易,将收粮的数量减为十万石,老百姓进退两难。

(2)加盖行省的官印作为标记,供给百姓使用,等到官府发放赈济饥荒的钱钞时,如数予以兑换。

阅读下文,完成下面小题。

既罢,归国,以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。

廉颇曰:“我为赵将,有攻城野战之大功,而蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上。且相如素贱人,吾羞,不忍为之下!”宣言曰:“我见相如,必辱之。”相如闻,不肯与会。相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列。已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿。

于是舍人相与谏曰:“臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。今君与廉颇同列,廉君宣恶言,而君畏匿之,恐惧殊甚。且庸人尚羞之,况于将相乎?臣等不肖,请辞去。”蔺相如固止之,曰:“公之视廉将军孰与秦王?”曰:“不若也。”相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣。相如虽驽,独畏廉将军哉?顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共斗,其势不俱生。吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。”

廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪,曰:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也!”

卒相与欢,为刎颈之交。

9. 下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A. 拜为上卿 拜:任命,授官 B. 蔺相如徒以口舌为劳 徒:只、不过

C. 且相如素贱人 素:向来、本来 D. 顾吾念之 顾:考虑,想到

10. 下列句子中,加点字“之”的用法和意义,分类正确的一项是( )

①位在廉颇之右 ②不忍为之下 ③我见相如,必辱之

④而相如廷叱之 ⑤不知将军宽之至此也 ⑥为刎颈之交

A. ①②⑥/③④⑤ B. ①⑤⑥/②③④

C. ①⑥/②③④/⑤ D. ①⑤/②⑥/③④

11. 下列对文章选段的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 在“渑池之会”中,蔺相如以非凡的胆识和忠勇的行为维护了赵国的尊严,所以回国后被赵王重用,官位居廉颇之上。

B. 廉颇认为自己作为将军,有攻城略地的赫赫战功,蔺相如凭借个人的口才获得赵王的提拔,根本没有立什么功劳。

C. 蔺相如原本是宦官头目的舍人,心生嫉妒的廉颇就以此来挖苦攻击蔺相如,称之为“贱人”,表现出心理的不平衡。

D. 蔺相如对廉颇的谦让之举,引起了门客不满,而他善于作比,委婉劝解,他的话传至廉颇耳中,深深地打动了廉颇。

12. 把选段中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

(2)公之视廉将军孰与秦王?

【答案】9. D 10. C 11. B

12. (1)我们离开父母兄弟来侍奉您的原因,不过是仰慕您高尚的品德。

(2)诸位看廉将军与秦王相比,谁更厉害?

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

赵惠文王卒,子孝成王立。七年,秦与赵兵相距长平,时赵奢已死,而蔺相如病笃,赵使廉颇将攻秦,秦数败赵军,赵军固壁不战。秦数挑战,廉颇不肯。赵王信秦之间。秦之间言曰:“秦之所恶,独畏马服君赵奢之子赵括为将耳。”赵王因以赵括为将,代廉颇。蔺相如曰:“王以名使括,若胶柱而鼓瑟耳。括徒能读其父书传,不知合变也。”赵王不听,遂将之。

赵括既代廉颇,悉更约束,易置军吏。秦将白起闻之,纵奇兵,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒离心。四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑之。赵前后所亡凡四十五万。明年,秦兵遂围邯郸,岁余,几不得脱。赖楚、魏诸侯来救,乃得解邯郸之围。

自邯郸围解五年,而燕用栗腹之谋,曰:“赵壮者尽于长平,其孤未壮。”举兵击赵。赵使廉颇将,击,大破燕军于鄗,杀栗腹,遂围燕。燕割五城请和,乃听之。赵以尉文封廉颇为信平君,为假相国。

廉颇之免长平归也,失势之时,故客尽去。及复用为将,客又复至。廉颇曰:“客退矣!”客曰:“吁!君何见之晚也?夫天下以市道交,君有势,我则从君,君无势则去,此固其理也,有何怨乎?”居六年,赵使廉颇伐魏之繁阳,拔之。

赵孝成王卒,子悼襄王立,使乐乘代廉颇。廉颇怒,攻乐乘,乐乘走。廉颇遂奔魏之大梁。

廉颇居梁久之,魏不能信用。赵以数困于秦兵,赵王思复得廉颇,廉颇亦思复用于赵。赵王使使者视廉颇尚可用否。廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。赵使还报王曰廉将军虽老尚善饭然与臣坐顷之三遗矢矣赵王以为老遂不召。

楚闻廉颇在魏,阴使人迎之。廉颇一为楚将,无功,曰:“我思用赵人。”廉颇卒死于寿春。

(节选自《史记·廉颇蔺相如列传》)

10. 对下列句子中加点词的解释,正确的一项是

A. 秦与赵相距长平 距:通“拒”,把守

B. 赵使廉颇将攻秦 将:将军

C. 为假相国 假:代理

D. 多与使者金,令毁之 毁:杀害

11. 对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 赵使还报王曰/廉将军虽老/尚善饭然/与臣坐顷之/三遗矢矣/赵王以为老/遂不召

B. 赵使还/报王曰/廉将军虽老/尚善饭/然与臣坐顷之/三遗矢矣/赵王以为老/遂不召

C. 赵使还/报王曰/廉将军虽老/尚善饭然/与臣坐/顷之三遗矢矣/赵王以为老/遂不召

D. 赵使还报王曰/廉将军虽老/尚善饭/然与臣坐/顷之三遗矢矣/赵王以为老/遂不召

12. 下列对原文有关内容的理解和分析,正确的一项是

A. 赵括在被困之时,贪生怕死,只派出精兵锐卒作战,但最后还是被秦军射死了。

B. 长平之战后,秦军又包围了邯郸一年多,几乎就要攻陷城池,等到楚国和魏国的救兵来了,秦军才离去。

C. 廉颇失掉权势的时候,原来的门客都离开了他。等到他被重新任用为将军,门客们又回来了。廉颇就生气地把这些趋炎附势之徒赶跑了。

D. 赵使者因为接受了郭开的贿赂,所以在见过廉颇之后,回报赵王时说的话完全不符合其见到的实际情况。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)蔺相如曰:“王以名使括,若胶柱而鼓瑟耳。括徒能读其父书传,不知合变也。”

(2)楚闻廉颇在魏,阴使人迎之。

【答案】10. C 11. D 12. B

13. (1)蔺相如说:“大王只凭名声来任用赵括,就好像用胶粘住调弦的短木再去弹琴一样不知道变通。赵括只会读他父亲留下的书,不懂得灵活应变。”(2)楚国听说廉颇在魏国,暗中派人去迎接他。

阅读下面的文言文,完成各题。

劝学 《荀子》

君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳。輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河,君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

10. 下列断句正确的一项是(??)

A. 君子/之学也入乎/耳箸乎/心布乎/四体形乎/动静/

B. 君子之学也/入乎耳/箸乎心/布乎四体/形乎动静/

C. 君子/之学也/入乎耳/箸乎心/布乎四体/形乎动静/

D. 君子之学也/入乎耳/箸乎心/布乎四体形/乎动静/

11. 对下列加粗词的解释,不正确的一项是(?)

A. 学不可以已 已:停止

B. 假舆马者非利足也 利:对……利

C. 非能水也,而绝江河 绝:横渡

D. 锲而不舍 锲:刻

12. 下列对文意的理解,不正确的一项是( )

A. 文章启发我们,说理并不排除生动性,方法之一就是运用比喻论证。

B. 荀子所讲的“学”,不仅指学习各种文化知识,还包括提高思想品德修养。

C. 荀子认为,人先天条件是“学”的决定性因素,但也同样需要后天的努力。

D. 文章第二、三段从学习的意义和作用的角度论述,第四段从学习的方法和态度的角度论述。

13. 请把下列文言语句翻译成现代汉语。

①君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

②蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

【答案】10. B 11. B 12. C

13. ①有学问有修养的人广泛地学习,而且每天对自己检查反省,就智慧明达而且行为没有过错了。

②蚯蚓没有锐利的爪牙、强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到泉水,这是由于它用心专一啊。