7.4 《宇宙航》教案—2020-2021学年【新教材】人教版(2019)高中物理必修第二册 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 7.4 《宇宙航》教案—2020-2021学年【新教材】人教版(2019)高中物理必修第二册 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 330.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-04-23 09:00:18 | ||

图片预览

文档简介

第7章

万有引力与宇宙航行

第4节

宇宙航行

教学内容分析

《宇宙航行》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》必修课程必修2模块中“曲线运动与万有引力定律”主题下的内容,内容要求为:“会计算人造地球卫星的环绕速度。知道第二宇宙速度和第三宇宙速度。”《普通高中物理课程标准(2017年版)解读》对该内容的解读为:学生应该能够结合万有引力定律和匀速圆周运动各点知识计算人造卫星的环绕速度,建构人造卫星发射和运行的空间模型。还应该通过对万有引力和卫星速度变化情况的进一步推理,了解什么是第二宇宙速度和第三宇宙。要充分利用各种相关资源,激发学生学习物理的内在动机、拓展学生视野,关注人类航空事业的最新进展。

本节介绍万有引力定律的实践性成就,教材从牛顿的设想着手,分析物体平抛速度逐渐增大时将不再做平抛运动,物体绕地球做圆周运动,根据万有引力提供向心力计算近地卫星的环绕速度,也是发射的最小速度,本节重点是理解并会计算第一宇宙速度。通过介绍我国航天事业和宇宙探索方面取得的成就,增强学生的民族自豪感,落实科学态度与责任核心素养。

学情分析

从知识层面学生已经理解万有引力定律和匀速圆周运动的规律。根据万有引力定律提供行星圆周运动的向心力,学生可以推导出行星的线速度、角速度、周期和轨道半径的关系,并且分析得到轨道半径越大,线速度和角速度越小,周期越大的结论。经过第三节的学习,学生已经知道在地面附近重力近似等于地球对物体的万有引力,知道地球质量GM=gR2,能够理解第一宇宙v=.

教学目标

学生了解人造地球卫星的最初构想,会推导第一宇宙速度。

学生知道同步卫星和其他卫星的区别,会分析人造地球卫星的受力和运动情况并解决涉及人造地球卫星的简单问题。

了解发射速度与环绕速度的区别和联系,理解天体运动中的能量观。

学生了解宇宙航行的历程和进展,感受人类对客观世界不断探究的精神和情感。

教学重难点

教学重点:理解并计算第一宇宙速度

教学难点:根据万有引力提供向心力计算卫星的环绕速度、周期等量,分析它们与轨道半径的关系.

教学方法:讲授法、启发式教学、讨论法

教学过程

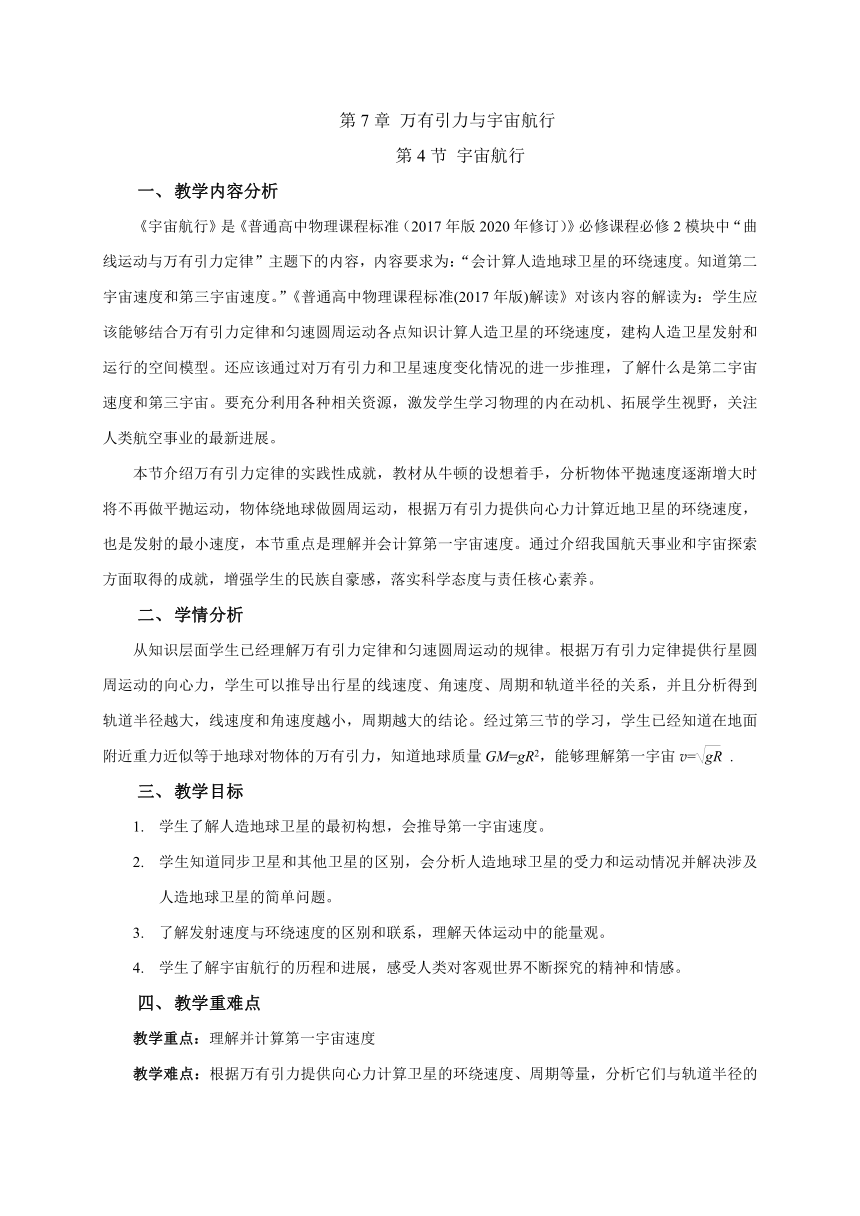

新课引入:抛出一个钢球,钢球做平抛运动。增大初速度,运动时间增加,运动的位移增加,但物体最终将落回地面。如果抛出物体的初速度足够大,物体是否落回地面。

英国科学家牛顿最早提出,抛出物体的初速度足够大时,物体将成为人造地球卫星,不再落回到地面.

牛顿的设想已成为现实,在地球附近人类发射了上千颗地球卫星,这些卫星肩负不同的功能。如何才能将卫星成功发射上天?发射的最小速度是多少?卫星绕地球运动遵循什么样的物理规律。

这些问题利用万有引力定律和圆周运动知识都可给出清晰的答案。

新课教学

宇宙速度

图甲

图乙

问题1:将一个物体以水平速度抛出,逐渐增大速度(见图甲),落地点与抛出点在水平面的投影点的距离如何变化?水平位移在同一条直线上吗?

问题2:若抛出速度很大,物体落地点到抛出点在地面上的投影点的距离可以和地球半径相比(见图乙),物体的水平位移是什么?如何找平抛的水平位移?这些水平位移在同一条直线上吗?

问题3:速度很大,轨迹上各点的重力方向相同吗?物体是否做平抛运动?

问题4:物体绕地球做圆周运动的向心力由什么力提供?是否需要太阳、月亮等其他天体对物体的作用力?

地球

问题5:地球半径为R=6400km,近地物体离地面高度h约为100~200km。卫星的轨道半径r应取为多少?

问题6:如何求物体绕地球运动的速度?求出速度的表达式

问题7:如果不知道地球质量,而只知道地球表面重力加速度g=9.8m/s2,能求出近地卫星绕地球运动的线速度吗?

问题8:若发射卫星的初速度比第一宇宙速度大,卫星的轨迹如何?若发射速度很大,卫星能摆脱地球的引力范围,成为一颗人造行星吗?

近地卫星,轨道半径可认为等于地球半径R=6400km。地球对卫星的吸引力提供圆周运动的向心力,有

false

false

代入地球质量M=5.98×1024kg和地球半径和引力常量的数值,

false

若地球质量未知,利用地面附近物体受到的万有引力等于重力,

false

近地卫星绕地球速度可表示为

false

第一宇宙速度(环绕速度)

v=7.9km/s

近地卫星绕地球做圆周运动的线速度.

是卫星发射的最小速度.卫星的发射速度小于第一宇宙速度,卫星终落回地面.

第二宇宙速度(逃逸速度)

v=11.2km/s

物体挣脱地球的引力,成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度

第三宇宙速度(脱离速度)

v=16.7km/s

摆脱太阳引力,飞到太阳系外的最小发射速度

人造地球卫星

问题1:卫星绕地球做圆周运动,轨迹圆心在哪里?卫星轨迹有何特点?

问题2:地球质量M,轨道半径为r.求卫星的线速度v、加速度an、角速度ω和周期

T.

问题3:an、v、ω和T与卫星的质量m有关吗?

问题4:卫星的线速度、加速度、角速度和周期与轨道半径有关吗?有何关系?

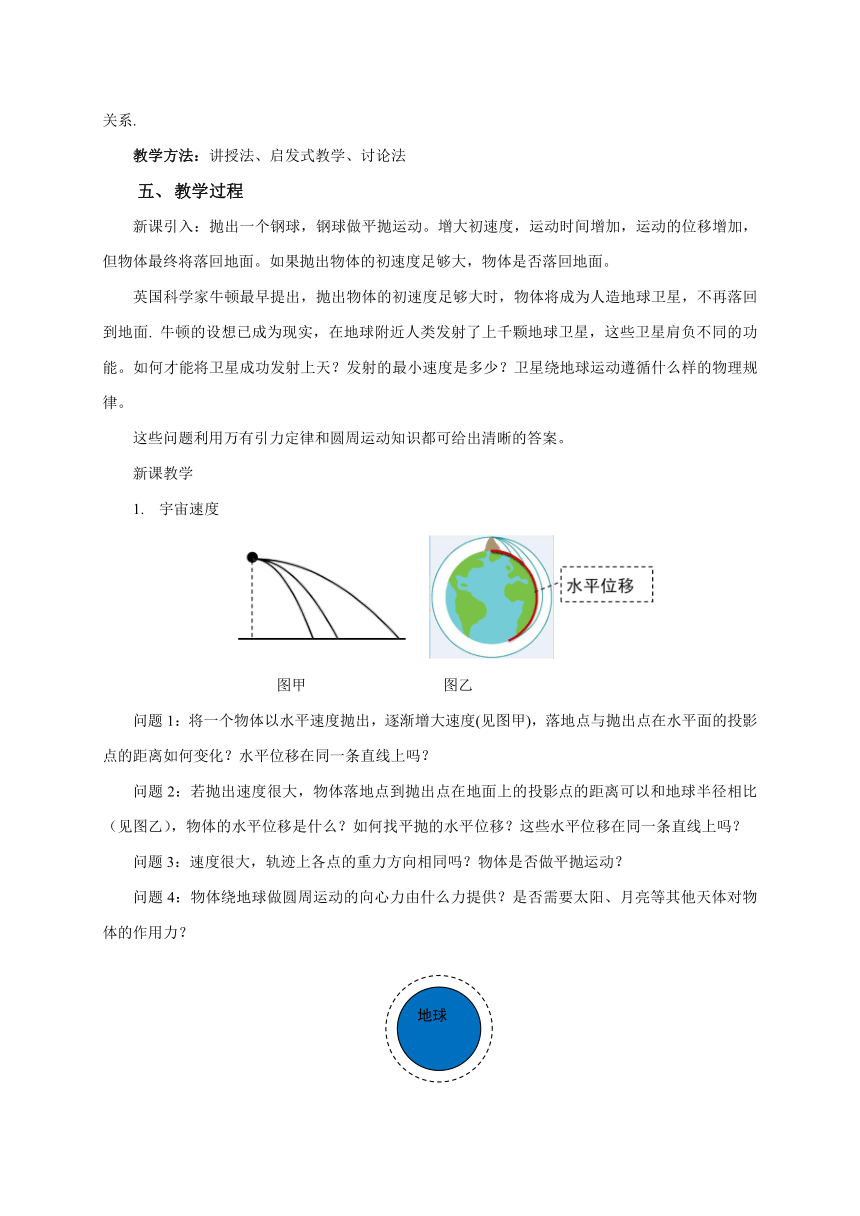

地球对卫星的吸引力提供向心力。由于吸引力始终指向地心,故地心是各卫星圆周轨迹的圆心,所有卫星的轨迹都是以地心为圆心的圆形,如图所示。

卫星的轨道示意图

万有引力提供向心力,

false

false

false

false

轨道半径越大,线速度和角速度越小,周期越大。

同步卫星:相对于地面静止,相对于地面上某一点,始终静止。跟地球自转同步的人造卫星(主要用于通讯)。

同步卫星的轨道与赤道共面

问题1:同步卫星的周期是多少?角速度是多少?

问题2:同步卫星的轨迹有何特点?

问题3:试计算同步卫星距离地面的高度h.同步卫星距离地面的高度与卫星的质量有关吗?

同步卫星周期等于地球自转周期T=24h.卫星受地球的吸引力是向心力的来源,

false

同步卫星距离地面高度为

false

3.载人航天与探空探索

教师结合教材介绍人类航天发展史和重要的里程碑事件。

1957年10月4日,苏联发射第一颗人造卫星斯普尼克号(Sputnik,“旅行伴侣”),96分钟绕行地球一圈,开启太空时代.1958年1月31日,美国成功发射“探险家1号”卫星.1961年4月12日,苏联空军少校加加林首次进入太空.

1969年7月20日,美国宇航员阿姆斯特朗首次登陆月球.

1970年4月24日中国第一颗人造地球卫星东方红一号发射成功,卫星重173kg,近地点441km,远地点2368km.2003年10月15日,中国第一位宇航员杨利伟进入太空,飞船绕行14圈后顺利返回地面,中国成为第三个能够独立开展载人航天活动的国家。

课堂小结:1.第一宇宙速度

false

2.人造地球卫星:卫星的加速度、线速度、角速度、周期。

作业:教材64页第3题、71页A组第5题、B组第2题;

其余题目写在教材上.

推荐观看:http://tv./2012/12/10/VIDA1355149227429536.shtml

板书设计

§4

宇宙航行

宇宙速度

第一宇宙速度:false=7.9km/s

人造地球卫星

r

v

false

F

三、载人航天与太空探索

教学反思

学生已经熟悉圆周运动的理论,并且掌握了卫星的圆周运动的向心力由地球对卫星的吸引力提供。应让学生在问题的引导下独立推导出卫星的线速度、角速度、周期和加速度的表达式,并根据数学表达式分析这些量与卫星的质量没有关系,只由轨道半径决定。教学应体现学生的主体地位,不能靠教师讲授,教师的关键在于设置合理的问题线索对学生提示引导。

关于人造地球卫星,人类取得了很大的成就,建议课后学生自己查阅资料,观看相关影视视频了解更多的内容。关于卫星发射、航天员都是学生感兴趣的内容,我国制作的“神州七号”系列电视片对中国航天事业进行了专题介绍,对培养学生的爱国主义情感有重要意义,建议学生课后观看。

万有引力与宇宙航行

第4节

宇宙航行

教学内容分析

《宇宙航行》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》必修课程必修2模块中“曲线运动与万有引力定律”主题下的内容,内容要求为:“会计算人造地球卫星的环绕速度。知道第二宇宙速度和第三宇宙速度。”《普通高中物理课程标准(2017年版)解读》对该内容的解读为:学生应该能够结合万有引力定律和匀速圆周运动各点知识计算人造卫星的环绕速度,建构人造卫星发射和运行的空间模型。还应该通过对万有引力和卫星速度变化情况的进一步推理,了解什么是第二宇宙速度和第三宇宙。要充分利用各种相关资源,激发学生学习物理的内在动机、拓展学生视野,关注人类航空事业的最新进展。

本节介绍万有引力定律的实践性成就,教材从牛顿的设想着手,分析物体平抛速度逐渐增大时将不再做平抛运动,物体绕地球做圆周运动,根据万有引力提供向心力计算近地卫星的环绕速度,也是发射的最小速度,本节重点是理解并会计算第一宇宙速度。通过介绍我国航天事业和宇宙探索方面取得的成就,增强学生的民族自豪感,落实科学态度与责任核心素养。

学情分析

从知识层面学生已经理解万有引力定律和匀速圆周运动的规律。根据万有引力定律提供行星圆周运动的向心力,学生可以推导出行星的线速度、角速度、周期和轨道半径的关系,并且分析得到轨道半径越大,线速度和角速度越小,周期越大的结论。经过第三节的学习,学生已经知道在地面附近重力近似等于地球对物体的万有引力,知道地球质量GM=gR2,能够理解第一宇宙v=.

教学目标

学生了解人造地球卫星的最初构想,会推导第一宇宙速度。

学生知道同步卫星和其他卫星的区别,会分析人造地球卫星的受力和运动情况并解决涉及人造地球卫星的简单问题。

了解发射速度与环绕速度的区别和联系,理解天体运动中的能量观。

学生了解宇宙航行的历程和进展,感受人类对客观世界不断探究的精神和情感。

教学重难点

教学重点:理解并计算第一宇宙速度

教学难点:根据万有引力提供向心力计算卫星的环绕速度、周期等量,分析它们与轨道半径的关系.

教学方法:讲授法、启发式教学、讨论法

教学过程

新课引入:抛出一个钢球,钢球做平抛运动。增大初速度,运动时间增加,运动的位移增加,但物体最终将落回地面。如果抛出物体的初速度足够大,物体是否落回地面。

英国科学家牛顿最早提出,抛出物体的初速度足够大时,物体将成为人造地球卫星,不再落回到地面.

牛顿的设想已成为现实,在地球附近人类发射了上千颗地球卫星,这些卫星肩负不同的功能。如何才能将卫星成功发射上天?发射的最小速度是多少?卫星绕地球运动遵循什么样的物理规律。

这些问题利用万有引力定律和圆周运动知识都可给出清晰的答案。

新课教学

宇宙速度

图甲

图乙

问题1:将一个物体以水平速度抛出,逐渐增大速度(见图甲),落地点与抛出点在水平面的投影点的距离如何变化?水平位移在同一条直线上吗?

问题2:若抛出速度很大,物体落地点到抛出点在地面上的投影点的距离可以和地球半径相比(见图乙),物体的水平位移是什么?如何找平抛的水平位移?这些水平位移在同一条直线上吗?

问题3:速度很大,轨迹上各点的重力方向相同吗?物体是否做平抛运动?

问题4:物体绕地球做圆周运动的向心力由什么力提供?是否需要太阳、月亮等其他天体对物体的作用力?

地球

问题5:地球半径为R=6400km,近地物体离地面高度h约为100~200km。卫星的轨道半径r应取为多少?

问题6:如何求物体绕地球运动的速度?求出速度的表达式

问题7:如果不知道地球质量,而只知道地球表面重力加速度g=9.8m/s2,能求出近地卫星绕地球运动的线速度吗?

问题8:若发射卫星的初速度比第一宇宙速度大,卫星的轨迹如何?若发射速度很大,卫星能摆脱地球的引力范围,成为一颗人造行星吗?

近地卫星,轨道半径可认为等于地球半径R=6400km。地球对卫星的吸引力提供圆周运动的向心力,有

false

false

代入地球质量M=5.98×1024kg和地球半径和引力常量的数值,

false

若地球质量未知,利用地面附近物体受到的万有引力等于重力,

false

近地卫星绕地球速度可表示为

false

第一宇宙速度(环绕速度)

v=7.9km/s

近地卫星绕地球做圆周运动的线速度.

是卫星发射的最小速度.卫星的发射速度小于第一宇宙速度,卫星终落回地面.

第二宇宙速度(逃逸速度)

v=11.2km/s

物体挣脱地球的引力,成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度

第三宇宙速度(脱离速度)

v=16.7km/s

摆脱太阳引力,飞到太阳系外的最小发射速度

人造地球卫星

问题1:卫星绕地球做圆周运动,轨迹圆心在哪里?卫星轨迹有何特点?

问题2:地球质量M,轨道半径为r.求卫星的线速度v、加速度an、角速度ω和周期

T.

问题3:an、v、ω和T与卫星的质量m有关吗?

问题4:卫星的线速度、加速度、角速度和周期与轨道半径有关吗?有何关系?

地球对卫星的吸引力提供向心力。由于吸引力始终指向地心,故地心是各卫星圆周轨迹的圆心,所有卫星的轨迹都是以地心为圆心的圆形,如图所示。

卫星的轨道示意图

万有引力提供向心力,

false

false

false

false

轨道半径越大,线速度和角速度越小,周期越大。

同步卫星:相对于地面静止,相对于地面上某一点,始终静止。跟地球自转同步的人造卫星(主要用于通讯)。

同步卫星的轨道与赤道共面

问题1:同步卫星的周期是多少?角速度是多少?

问题2:同步卫星的轨迹有何特点?

问题3:试计算同步卫星距离地面的高度h.同步卫星距离地面的高度与卫星的质量有关吗?

同步卫星周期等于地球自转周期T=24h.卫星受地球的吸引力是向心力的来源,

false

同步卫星距离地面高度为

false

3.载人航天与探空探索

教师结合教材介绍人类航天发展史和重要的里程碑事件。

1957年10月4日,苏联发射第一颗人造卫星斯普尼克号(Sputnik,“旅行伴侣”),96分钟绕行地球一圈,开启太空时代.1958年1月31日,美国成功发射“探险家1号”卫星.1961年4月12日,苏联空军少校加加林首次进入太空.

1969年7月20日,美国宇航员阿姆斯特朗首次登陆月球.

1970年4月24日中国第一颗人造地球卫星东方红一号发射成功,卫星重173kg,近地点441km,远地点2368km.2003年10月15日,中国第一位宇航员杨利伟进入太空,飞船绕行14圈后顺利返回地面,中国成为第三个能够独立开展载人航天活动的国家。

课堂小结:1.第一宇宙速度

false

2.人造地球卫星:卫星的加速度、线速度、角速度、周期。

作业:教材64页第3题、71页A组第5题、B组第2题;

其余题目写在教材上.

推荐观看:http://tv./2012/12/10/VIDA1355149227429536.shtml

板书设计

§4

宇宙航行

宇宙速度

第一宇宙速度:false=7.9km/s

人造地球卫星

r

v

false

F

三、载人航天与太空探索

教学反思

学生已经熟悉圆周运动的理论,并且掌握了卫星的圆周运动的向心力由地球对卫星的吸引力提供。应让学生在问题的引导下独立推导出卫星的线速度、角速度、周期和加速度的表达式,并根据数学表达式分析这些量与卫星的质量没有关系,只由轨道半径决定。教学应体现学生的主体地位,不能靠教师讲授,教师的关键在于设置合理的问题线索对学生提示引导。

关于人造地球卫星,人类取得了很大的成就,建议课后学生自己查阅资料,观看相关影视视频了解更多的内容。关于卫星发射、航天员都是学生感兴趣的内容,我国制作的“神州七号”系列电视片对中国航天事业进行了专题介绍,对培养学生的爱国主义情感有重要意义,建议学生课后观看。