《南安军》课件(24张ppt)

文档属性

| 名称 | 《南安军》课件(24张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 218.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-24 13:41:28 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

《南安军》

考点详解

【原文再现】

【文题解读】

【作家作品】

【背景信息】

【诗歌大意】

【结构图解】

【主旨点睛】

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

考点二:名句积累

考点三:重要词语

考点四:文本品析

【中考传真】

【模拟演练】

目

录

【原文再现】

南安军

文天祥

梅花南北路,风雨湿征衣。

出岭同谁出?归乡如此归!

山河千古在,城郭一时非。

饿死真吾志,梦中行采薇。

【文题解读】

南安,今江西大余。文天祥被元军押解北行,路过此地。军,宋代行政区划名,与府、州、监同属于路。

文天祥(1236—1283),字履善,又字宋瑞,号文山,吉州庐陵(今江西吉安)人,南宋政治家、文学家。宋理宗宝祐四年(1256)考中进士。历任刑部郎官,知瑞、赣等州。恭帝德祐元年(1275)元兵渡江,文天祥起兵勤王(勤王,指君主制国家中君王有难,而臣下起兵救援君王。“勤”,保护、帮助的意思)。临安危急,奉命至元营议和,因坚决抗争被扣留,后冒险脱逃,拥立赵昰,至福建募集将士,进兵江西,恢复州县多处。后兵败被俘至元大都,终以不屈被害。作品有《文山先生全集》。

【作家作品】

【背景信息】

文天祥在1278年被俘北行,出大庾岭,经南安军(治所在今江西大余)时写下此诗。

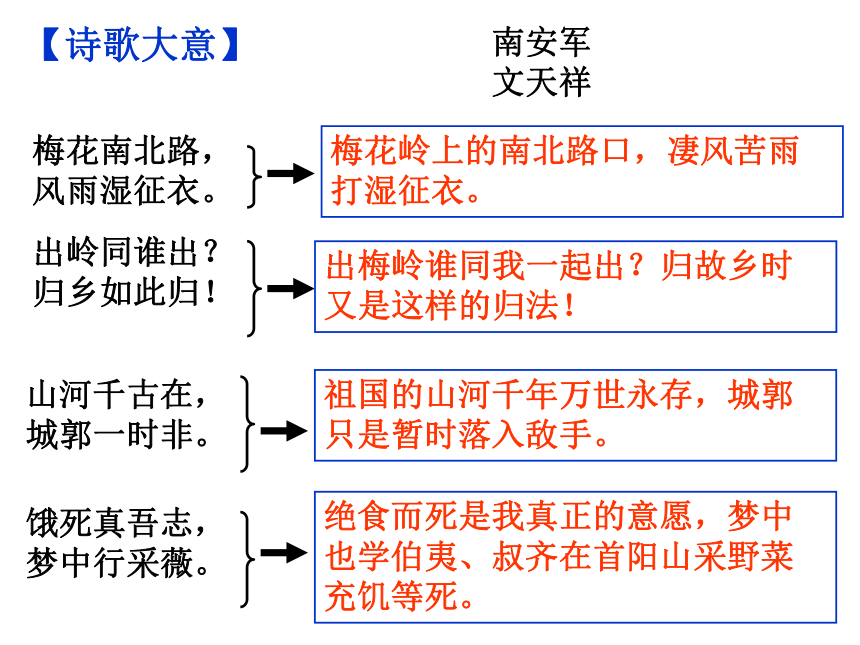

南安军

文天祥

梅花南北路,

风雨湿征衣。

出岭同谁出?

归乡如此归!

山河千古在,

城郭一时非。

梅花岭上的南北路口,凄风苦雨打湿征衣。

出梅岭谁同我一起出?归故乡时又是这样的归法!

绝食而死是我真正的意愿,梦中也学伯夷、叔齐在首阳山采野菜充饥等死。

【诗歌大意】

饿死真吾志,

梦中行采薇。

祖国的山河千年万世永存,城郭只是暂时落入敌手。

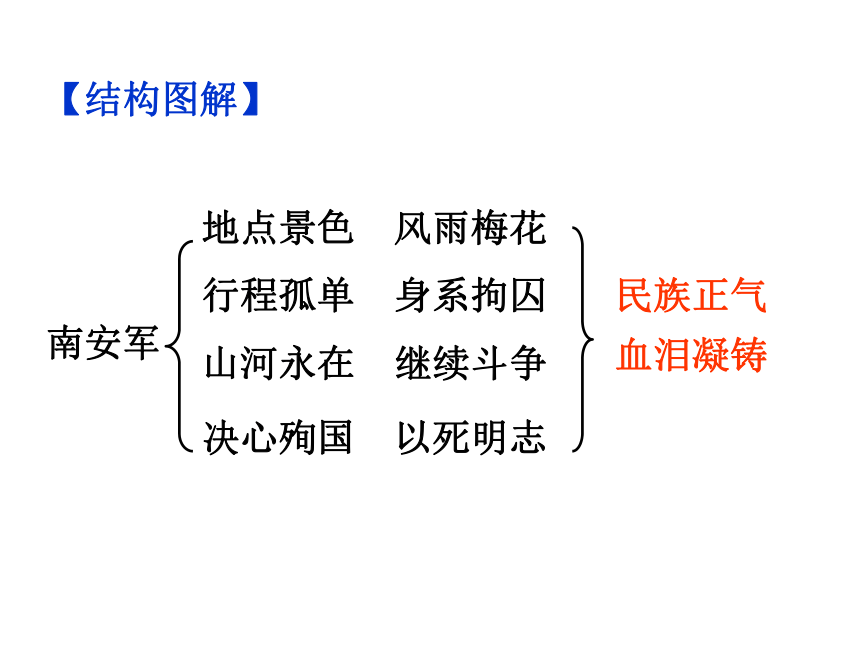

【结构图解】

地点景色

风雨梅花

民族正气

血泪凝铸

南安军

行程孤单

身系拘囚

山河永在

继续斗争

决心殉国

以死明志

【主旨点睛】

这首诗写诗人在行程中的所见所感,化用杜甫诗句,引用典故,抒写胸怀,表现了强烈的爱国之情,显示出民族正气和以死明志的决心。

【写作特色】

(1)前后对照,感情深厚。

首联写的梅花不是实景,而是因梅岭说到梅花,借以和“风雨”对照,初步显示了诗人在行程中心情的沉重。梅岭上的凄风苦雨,淋湿了兵败后被押解到大都受审的文天祥的征衣,此时,悲凉、孤独袭上了他的心头。颔联抒写了诗人在这次行程中的悲苦心情,而两“出”字和两“归”字的重复对照,更使得诗人的悲愤之情溢于言表。

(2)化用名句,引用典故,抒写胸怀。

颈联上句化用杜甫《春望》中“国破山河在”名句。“山河千古在”,意思是说,宋朝的山河是永远存在的,不会被元朝永远占领,言外之意是宋朝还会复兴,山河有重光之日。下句是化用丁令威“城郭犹是人民非”句意,是说“城郭之非”只是暂时的,也就是说,宋朝人民还要继续反抗,继续斗争,城池不会被元朝永远占据。这两句对仗工整,蕴蓄着极深厚的爱国感情和自信心。

《南安军》的作者是_______(时期)政治家、文学家_________,字履善,又字宋瑞。

南宋

文天祥

考点一:文学常识

【考点梳理】

考点二:名句积累

1.饿死真吾志,_____________。

2.文天祥《南安军》中运用对比手法,突出诗人对恢复大宋江山的信念和对元人的蔑视的诗句是:

山河千古在,城郭一时非。

3.文天祥《南安军》中表示了誓不投降的决心的诗句是:

饿死真吾志,梦中行采薇。

4.文天祥《南安军》中运用对比手法,突出诗人对恢复大宋江山的信念和对元人的蔑视的诗句是:

山河千古在,城郭一时非。

5.《南安军》化用了杜甫“国破山河在”的诗句,且蕴蓄着极深厚的爱国自信心的诗句是:?

山河千古在,城郭一时非。

梦中行采薇

考点三:重要词语

解释下列加线词语。

(1)城郭一时非(

)

(2)梦中行采薇(

)

城墙,借指城池

周武王伐纣灭商,伯夷、叔齐不食周粟,逃到首阳山,采薇而食,后来饿死。薇,一种野菜。

1.如何理解“梅花南北路,风雨湿征衣”两句诗?

梅岭上的凄风苦雨,淋湿了兵败后被押解到大都受审的文天祥的征衣。这两句点明行程中的地点和景色。此处写的梅花不是实景,而是因梅岭而说到梅花,借以和“风雨”对照,显示了诗人在行程中心情的沉重。

考点四:文本品析

2.如何理解“出岭同谁出?归乡如此归”两句诗?

上句是说行程的孤单,而用问话的语气写出,显得分外沉痛。下句是说这次的出行,本来可以回到故乡,但身穿囚衣,不能自由,虽归故乡却是这种归法。这两句抒写了这次行程中诗人的悲苦心情,而两“出”字和两“归”字的重复对照,更使得诗人的悲愤之情溢于言表。

3.请简要说明诗人感叹“归乡如此归”的原因。

诗人被捕归来,壮志未酬,无颜见家乡父老,不如战死沙场。

4.第三联运用了什么表现手法?请简要分析。

运用了对比的手法,将祖国山河依旧与城郭已面目全非进行对比,突出了诗人的亡国之痛。

或:将祖国山河万世永存与城郭一时沦陷进行对比,突出诗人对收复失地的信念和对元人的蔑视。

5.这首诗的尾联引用了什么典故?表明了诗人怎样的态度?

尾联引用了伯夷、叔齐不食周粟,采薇首阳山,最终饿死的典故。

表明了诗人决心绝食,死在家乡,好让自己的灵魂得到宁静和安慰的态度。

6.联系《过零丁洋》,说说“饿死真吾志,梦中行采薇”表达了诗人怎样的情感。

表达了诗人被捕后的悲痛,壮志难酬的悲愤,对国家的热爱,誓不投降、饿死殉国的决心(宁死不屈的坚强决心),舍生取义的生死观。

阅读下面文天祥的两首诗,完成各题。

【甲】过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

【乙】南安军

梅花南北路,风雨湿征衣。

出岭同谁出?归乡如此归!

山河千古在,城郭一时非。

饿死真吾志,梦中行采薇。

【模拟演练】

1.乙诗中抒写诗人此次行程孤独悲苦心情的两句是:“_____________?_____________!”

出岭同谁出

归乡如此归

2.下列对两首诗的理解和赏析不正确的一项是(

)

A.甲诗的颔联借用自然景物将国家和个人命运紧密联系在一起,形象生动地表现出国家命运的生死存亡和个人遭际的艰难坎坷。

B.甲诗的颈联采用拟人、对偶的修辞,既说明诗人所历之地,又写出形势险恶和自身境况危苦,抒发了诗人忧虑不安的情感。

C.乙诗颔联上句写诗人被俘后押送行程的孤单,而用问话的语气写出,显得分外沉痛。下句是说这次的北行,虽然途经故乡,但身系拘囚,无颜见家乡父老,还不如战死沙场。

D.乙诗的颈联运用了对比的手法,把祖国山河依旧与城郭已面目全非进行对比,突出了诗人的亡国之痛。

【解析】甲诗的颈联采用了对偶和双关的手法,一指地名,二指时事艰难,诗人忧惧不安,表现了过去的惶恐和眼前的伶仃。

B

3.请简要赏析乙诗“风雨湿征衣”一句中的“湿”字。

征衣被风雨淋湿,表现了环境的凄苦,烘托出诗人兵败被俘后内心的凄苦、沉痛。

4.联系甲诗,说说乙诗尾联“饿死真吾志,梦中行采薇”表达了诗人怎样的情感。

表达了诗人至死不渝,以死明志的爱国节操和誓死报国的决心。

《南安军》

考点详解

【原文再现】

【文题解读】

【作家作品】

【背景信息】

【诗歌大意】

【结构图解】

【主旨点睛】

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

考点二:名句积累

考点三:重要词语

考点四:文本品析

【中考传真】

【模拟演练】

目

录

【原文再现】

南安军

文天祥

梅花南北路,风雨湿征衣。

出岭同谁出?归乡如此归!

山河千古在,城郭一时非。

饿死真吾志,梦中行采薇。

【文题解读】

南安,今江西大余。文天祥被元军押解北行,路过此地。军,宋代行政区划名,与府、州、监同属于路。

文天祥(1236—1283),字履善,又字宋瑞,号文山,吉州庐陵(今江西吉安)人,南宋政治家、文学家。宋理宗宝祐四年(1256)考中进士。历任刑部郎官,知瑞、赣等州。恭帝德祐元年(1275)元兵渡江,文天祥起兵勤王(勤王,指君主制国家中君王有难,而臣下起兵救援君王。“勤”,保护、帮助的意思)。临安危急,奉命至元营议和,因坚决抗争被扣留,后冒险脱逃,拥立赵昰,至福建募集将士,进兵江西,恢复州县多处。后兵败被俘至元大都,终以不屈被害。作品有《文山先生全集》。

【作家作品】

【背景信息】

文天祥在1278年被俘北行,出大庾岭,经南安军(治所在今江西大余)时写下此诗。

南安军

文天祥

梅花南北路,

风雨湿征衣。

出岭同谁出?

归乡如此归!

山河千古在,

城郭一时非。

梅花岭上的南北路口,凄风苦雨打湿征衣。

出梅岭谁同我一起出?归故乡时又是这样的归法!

绝食而死是我真正的意愿,梦中也学伯夷、叔齐在首阳山采野菜充饥等死。

【诗歌大意】

饿死真吾志,

梦中行采薇。

祖国的山河千年万世永存,城郭只是暂时落入敌手。

【结构图解】

地点景色

风雨梅花

民族正气

血泪凝铸

南安军

行程孤单

身系拘囚

山河永在

继续斗争

决心殉国

以死明志

【主旨点睛】

这首诗写诗人在行程中的所见所感,化用杜甫诗句,引用典故,抒写胸怀,表现了强烈的爱国之情,显示出民族正气和以死明志的决心。

【写作特色】

(1)前后对照,感情深厚。

首联写的梅花不是实景,而是因梅岭说到梅花,借以和“风雨”对照,初步显示了诗人在行程中心情的沉重。梅岭上的凄风苦雨,淋湿了兵败后被押解到大都受审的文天祥的征衣,此时,悲凉、孤独袭上了他的心头。颔联抒写了诗人在这次行程中的悲苦心情,而两“出”字和两“归”字的重复对照,更使得诗人的悲愤之情溢于言表。

(2)化用名句,引用典故,抒写胸怀。

颈联上句化用杜甫《春望》中“国破山河在”名句。“山河千古在”,意思是说,宋朝的山河是永远存在的,不会被元朝永远占领,言外之意是宋朝还会复兴,山河有重光之日。下句是化用丁令威“城郭犹是人民非”句意,是说“城郭之非”只是暂时的,也就是说,宋朝人民还要继续反抗,继续斗争,城池不会被元朝永远占据。这两句对仗工整,蕴蓄着极深厚的爱国感情和自信心。

《南安军》的作者是_______(时期)政治家、文学家_________,字履善,又字宋瑞。

南宋

文天祥

考点一:文学常识

【考点梳理】

考点二:名句积累

1.饿死真吾志,_____________。

2.文天祥《南安军》中运用对比手法,突出诗人对恢复大宋江山的信念和对元人的蔑视的诗句是:

山河千古在,城郭一时非。

3.文天祥《南安军》中表示了誓不投降的决心的诗句是:

饿死真吾志,梦中行采薇。

4.文天祥《南安军》中运用对比手法,突出诗人对恢复大宋江山的信念和对元人的蔑视的诗句是:

山河千古在,城郭一时非。

5.《南安军》化用了杜甫“国破山河在”的诗句,且蕴蓄着极深厚的爱国自信心的诗句是:?

山河千古在,城郭一时非。

梦中行采薇

考点三:重要词语

解释下列加线词语。

(1)城郭一时非(

)

(2)梦中行采薇(

)

城墙,借指城池

周武王伐纣灭商,伯夷、叔齐不食周粟,逃到首阳山,采薇而食,后来饿死。薇,一种野菜。

1.如何理解“梅花南北路,风雨湿征衣”两句诗?

梅岭上的凄风苦雨,淋湿了兵败后被押解到大都受审的文天祥的征衣。这两句点明行程中的地点和景色。此处写的梅花不是实景,而是因梅岭而说到梅花,借以和“风雨”对照,显示了诗人在行程中心情的沉重。

考点四:文本品析

2.如何理解“出岭同谁出?归乡如此归”两句诗?

上句是说行程的孤单,而用问话的语气写出,显得分外沉痛。下句是说这次的出行,本来可以回到故乡,但身穿囚衣,不能自由,虽归故乡却是这种归法。这两句抒写了这次行程中诗人的悲苦心情,而两“出”字和两“归”字的重复对照,更使得诗人的悲愤之情溢于言表。

3.请简要说明诗人感叹“归乡如此归”的原因。

诗人被捕归来,壮志未酬,无颜见家乡父老,不如战死沙场。

4.第三联运用了什么表现手法?请简要分析。

运用了对比的手法,将祖国山河依旧与城郭已面目全非进行对比,突出了诗人的亡国之痛。

或:将祖国山河万世永存与城郭一时沦陷进行对比,突出诗人对收复失地的信念和对元人的蔑视。

5.这首诗的尾联引用了什么典故?表明了诗人怎样的态度?

尾联引用了伯夷、叔齐不食周粟,采薇首阳山,最终饿死的典故。

表明了诗人决心绝食,死在家乡,好让自己的灵魂得到宁静和安慰的态度。

6.联系《过零丁洋》,说说“饿死真吾志,梦中行采薇”表达了诗人怎样的情感。

表达了诗人被捕后的悲痛,壮志难酬的悲愤,对国家的热爱,誓不投降、饿死殉国的决心(宁死不屈的坚强决心),舍生取义的生死观。

阅读下面文天祥的两首诗,完成各题。

【甲】过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

【乙】南安军

梅花南北路,风雨湿征衣。

出岭同谁出?归乡如此归!

山河千古在,城郭一时非。

饿死真吾志,梦中行采薇。

【模拟演练】

1.乙诗中抒写诗人此次行程孤独悲苦心情的两句是:“_____________?_____________!”

出岭同谁出

归乡如此归

2.下列对两首诗的理解和赏析不正确的一项是(

)

A.甲诗的颔联借用自然景物将国家和个人命运紧密联系在一起,形象生动地表现出国家命运的生死存亡和个人遭际的艰难坎坷。

B.甲诗的颈联采用拟人、对偶的修辞,既说明诗人所历之地,又写出形势险恶和自身境况危苦,抒发了诗人忧虑不安的情感。

C.乙诗颔联上句写诗人被俘后押送行程的孤单,而用问话的语气写出,显得分外沉痛。下句是说这次的北行,虽然途经故乡,但身系拘囚,无颜见家乡父老,还不如战死沙场。

D.乙诗的颈联运用了对比的手法,把祖国山河依旧与城郭已面目全非进行对比,突出了诗人的亡国之痛。

【解析】甲诗的颈联采用了对偶和双关的手法,一指地名,二指时事艰难,诗人忧惧不安,表现了过去的惶恐和眼前的伶仃。

B

3.请简要赏析乙诗“风雨湿征衣”一句中的“湿”字。

征衣被风雨淋湿,表现了环境的凄苦,烘托出诗人兵败被俘后内心的凄苦、沉痛。

4.联系甲诗,说说乙诗尾联“饿死真吾志,梦中行采薇”表达了诗人怎样的情感。

表达了诗人至死不渝,以死明志的爱国节操和誓死报国的决心。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读