历史人教统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册 第4课 中古时期的亚洲 课件(共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史人教统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册 第4课 中古时期的亚洲 课件(共21张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-23 16:40:11 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第4课

中古时期的亚洲

学习目标:

1.了解中古时期亚洲地区不同国家、民族、宗教和社会的变化。

2.认识中古时期世界各区域文明的多元面貌。

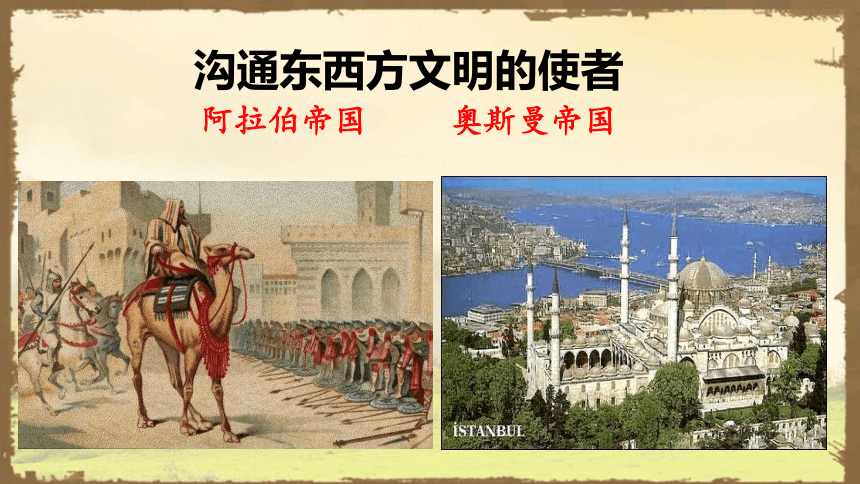

沟通东西方文明的使者

阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

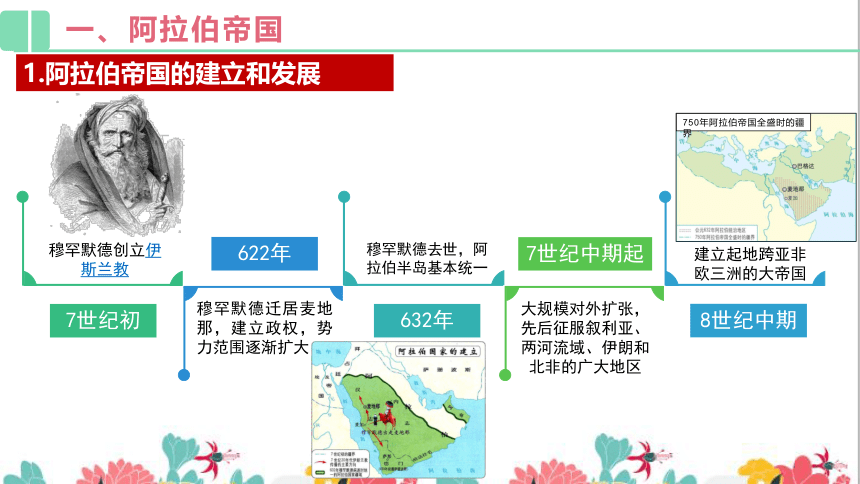

穆罕默德创立伊斯兰教

7世纪初

穆罕默德去世,阿拉伯半岛基本统一

632年

建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

8世纪中期

穆罕默德迁居麦地那,建立政权,势力范围逐渐扩大

622年

大规模对外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

7世纪中期起

750年阿拉伯帝国全盛时的疆界

1.阿拉伯帝国的建立和发展

阿拉伯半岛统一与伊斯兰教的关系

伊斯兰教创立和传播的过程就是阿拉伯半岛统一、阿拉伯国家建立、扩张的过程;

伊斯兰教是一种宗教、行政、军事三位一体的组织,为统一国家的形成提供了组织形式;

阿拉伯帝国最高统治者掌握政治、军事和宗教大权,下设宰相、枢密院、财政部。

我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟。

——古代穆斯林作家比鲁尼

阿拉伯帝国

社会文明

政治:

经济:

文化:

政教合一,君主专制

手工业和商业繁荣,对外贸易发达

多方面的成就突出,沟通、影响东西方文明,独特的伊斯兰教印记

。

阿拉伯文化繁荣的原因:①政局稳定,国家统一。②经济繁荣③哈里发重视知识、人才④吸收、融合了东西方优秀文化。

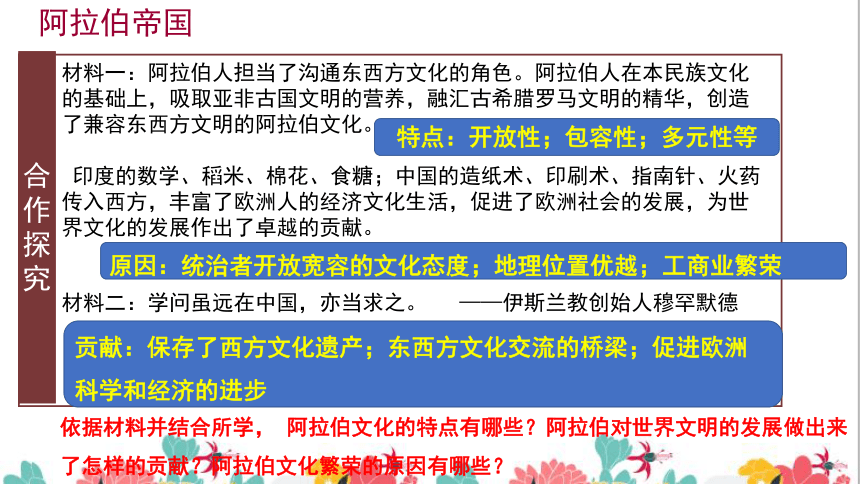

合作探究

阿拉伯帝国

材料一:阿拉伯人担当了沟通东西方文化的角色。阿拉伯人在本民族文化的基础上,吸取亚非古国文明的营养,融汇古希腊罗马文明的精华,创造了兼容东西方文明的阿拉伯文化。

印度的数学、稻米、棉花、食糖;中国的造纸术、印刷术、指南针、火药传入西方,丰富了欧洲人的经济文化生活,促进了欧洲社会的发展,为世界文化的发展作出了卓越的贡献。

材料二:学问虽远在中国,亦当求之。

——伊斯兰教创始人穆罕默德

依据材料并结合所学,

阿拉伯文化的特点有哪些?阿拉伯对世界文明的发展做出来了怎样的贡献?阿拉伯文化繁荣的原因有哪些?

特点:开放性;包容性;多元性等

原因:统治者开放宽容的文化态度;地理位置优越;工商业繁荣

贡献:保存了西方文化遗产;东西方文化交流的桥梁;促进欧洲科学和经济的进步

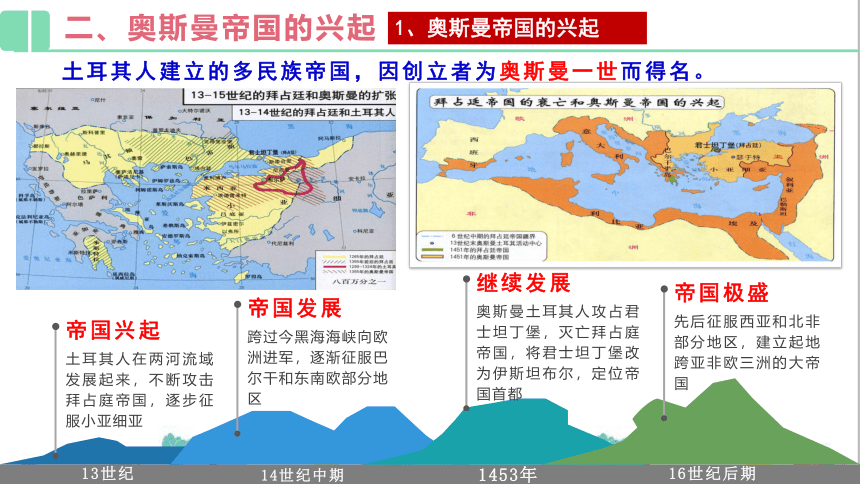

13世纪

14世纪中期

1453年

16世纪后期

帝国兴起

土耳其人在两河流域发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚

帝国发展

跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区

继续发展

奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改为伊斯坦布尔,定位帝国首都

帝国极盛

先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

土耳其人建立的多民族帝国,因创立者为奥斯曼一世而得名。

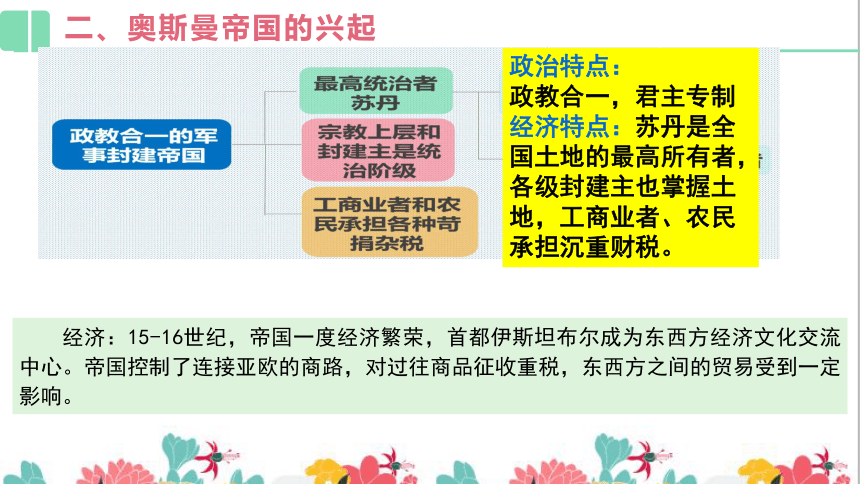

1、奥斯曼帝国的兴起

政治特点:

政教合一,君主专制经济特点:苏丹是全国土地的最高所有者,各级封建主也掌握土地,工商业者、农民承担沉重财税。

经济:15-16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

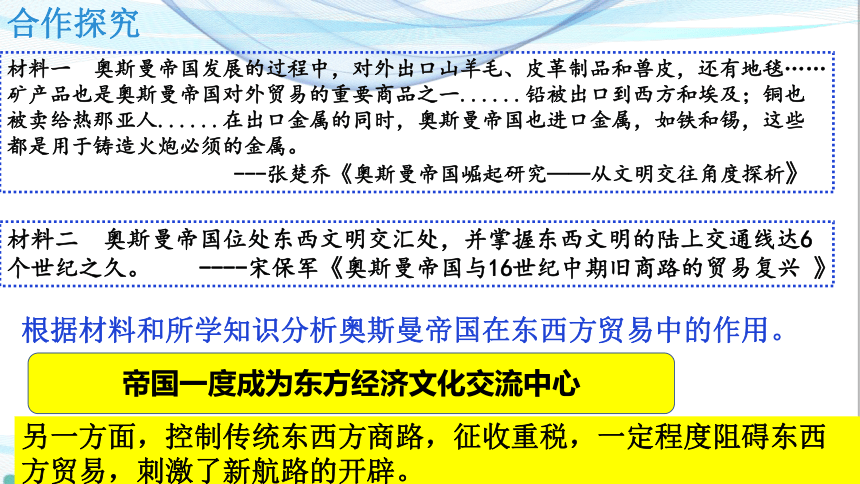

材料二

奥斯曼帝国位处东西文明交汇处,并掌握东西文明的陆上交通线达6个世纪之久。

----宋保军《奥斯曼帝国与16世纪中期旧商路的贸易复兴

》

材料一

奥斯曼帝国发展的过程中,对外出口山羊毛、皮革制品和兽皮,还有地毯……矿产品也是奥斯曼帝国对外贸易的重要商品之一......铅被出口到西方和埃及;铜也被卖给热那亚人......在出口金属的同时,奥斯曼帝国也进口金属,如铁和锡,这些都是用于铸造火炮必须的金属。

---张楚乔《奥斯曼帝国崛起研究——从文明交往角度探析》

根据材料和所学知识分析奥斯曼帝国在东西方贸易中的作用。

另一方面,控制传统东西方商路,征收重税,一定程度阻碍东西方贸易,刺激了新航路的开辟。

合作探究

帝国一度成为东方经济文化交流中心

【课堂探究】根据所学知识,比较阿拉伯帝国和奥斯曼帝国的异同

比较项

内容

相同点

地理位置

宗教信仰

思想文化

对外政策

帝国疆域

国家性质

对外征服

不同点

阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

都是发端于西亚的亚洲国家

都是伊斯兰国家,以战争为主要途径传播宗教

多元化

都实施对外扩张政策

均为地跨亚、非、欧三大洲的大帝国

均为军事封建国家

征服地区多为地中海国家

伊斯兰教对周边地区产生重大影响,具有推动东西方文化交流的重要历史作用

使亚非欧地区的社会日趋不稳定,并且控制了亚欧商路,中断了亚欧在文化、经贸上的陆上交流

融汇中华千年文化因子的东南亚古国

南海丝路上的古国:印度

越南

东海丝路上的古国:朝鲜

日本

1、中古时期的印度

思考:阅读课本P20最后三段内容,完成下列表格内的知识填空

笈多帝国

建立

政治

宗教

德里苏丹国

建立

统治

中央

地方

笈多帝国

建立

4

世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国经过多年征战,几乎征服了北印度。

政治

政局稳定,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一,仍处于分裂。

宗教

由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。

德里苏丹国

建立

11

世纪,突厥人入侵印度地区。13

世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国家。以伊斯兰教为国教。

统治

中央

最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力。

地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

地方

第三部分

中央集权的东亚:日本和朝鲜

日本在亚洲的东部,它是由北海道、本州、四国、九州4个大岛和几百个小岛组成的弧形列岛。日本的社会经济比中国要晚的多,到公元一世纪的时候,中国汉书上第1次提到日本,称之为倭。三世纪以后,在日本的本州,也就是奈良县这个地方的大河平原上,兴起了大和民族的大王,也就是后来的日本天皇。他自称为天照大神的后代。

秦汉之际

中国冶铁和水稻种植技术传到日本,推动了日本社会的发展。

6-7世纪

日本出现严重社会危机

646年

孝德天皇孝开始“大化改新”,模仿中国隋唐制度建立了中央集权制国家。

10世纪

中央集权制开始瓦解,形成庄园;贵族、庄园主豢养武士,武士集团日益重要。

12世纪末

镰仓幕府建立,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府政治时期。

17

世纪

德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

2.东亚

(1)古代日本

材料

……日本天皇离一个高度中央集权制国家的首脑当然相差甚远……他们(幕府)实际统治国家,为天皇选择皇后,担任行政和军事的高级职务。而天皇则过着奢侈的隐居生活,既不治理朝政,也不与民众接触,

……

……他们(幕府)的权力始终只限于京都及其近郊。在日本其他地区,地方封建主为控制尽可能多的土地而你争我夺。结果,是大地主即“大名”的兴起。

……

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料和所学知识分析日本幕府统治的特点

藩国掌握实际的地方权力,造成封建分裂割据

东亚日本

天皇是名义的中央首脑,没有实权幕府掌握实际的中央权力

新罗人王建建立高丽王朝,仿效唐朝制度

高丽

10C初

高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜

朝鲜

14C末

日本丰臣秀吉派军侵略朝鲜,朝鲜请求中国支援,历经7年中朝军民取得胜利

共抗侵略

16C末

3、中古时期的朝鲜

新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

新罗

7C末

新罗遗迹

高丽敬天寺石塔

朝鲜王朝宫殿

名将邓子龙◎

14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号朝鲜。

10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝,效仿唐制。

7世纪末,新罗统一朝鲜半岛,效仿中国建立中央集权国家。

16世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜,中朝军民取得抗击日本侵略的胜利。

3.中古时期的朝鲜

政治

中央设三省六部,将地方划分为十道;引入科举考试选拔官员。

经济

推行土地国有,实行授田制。

文化

中国的儒家经典和辞章之学广为传播。

中古时期的亚洲

阿拉伯帝国

南亚与东亚的国家

奥斯曼帝国的兴起

阿拉伯帝国的建立

阿拉伯帝国的鼎盛时期:政治领域、经济领域

阿拉伯帝国的文化

东西方文化交流的桥梁

吸收被征服地区文化

奥斯曼帝国的建立

奥斯曼帝国的统治:政治领域、经济领域

中古时期的印度

(南亚次大陆)

中古时期的日本

中古时期的朝鲜

笈多帝国

得里苏丹国:建立、统治

笈多帝国的统治

印度教的兴起

大化改新

幕府时代的到来

背景:庄园经济、武士集团

形成:12世纪末,镰仓幕府的建立

结束:德川幕府——日本最后一个幕府

西亚

南亚

东亚

政教合一

多种宗教

中央集权

1.中世纪的西方文化,比起同时代的阿拉伯、印度和中国都要落后,古代希腊罗马的文化遗产在那里几乎灭尽,赖有阿拉伯文版本将其保存,并在中世纪的后期译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲。阿拉伯文化的西传,促进了文艺复兴运动的到来。这表明阿拉伯文化(

)

A.决定了西方思想解放运动的发展

B.直接促成了欧洲近代社会的转型

C.在保存和传播西方文化上影响深远

D.在沟通东西方文化发挥了重要作用

2.从存续时间看,最后一个地跨亚、欧、非三大洲的军事封建大帝国是(

)

A.拜占庭帝国

B.西罗马帝国

C.奥斯曼帝国

D.阿拉伯帝国

C

C

3.穆罕默德说:“寻求真理,哪怕远在中国”,这句教诲对阿拉伯人及其文化产生了深刻影响。下列事例中能体现这种影响的是(

)

A.借鉴印度数字发明了阿拉伯数字

B.全盘接受希腊罗马文化成果

C.承认基督教在阿拉伯帝国的地位

D.伊斯兰教吸收了孔子的思想

4.公元751年,唐将高仙芝征伐中亚,遭遇强大帝国战败,对他的敌人的正确的描述可是(

)

A.突厥民族,骁勇善战

B.信仰耶稣,崇尚法律

C.信仰真主,政教合一

D.相信理性,要求民主

A

C

5.武士是日本以武艺为专业的社会阶层,日本封建社会平安时代中期以后统治阶级的忠实仆从。武士集团形成的原因是(

)

A.中央集权进一步加强

B.庄园的形成与壮大

C.幕府政治开始

D.西方殖民者入侵日本

6.高丽成宗时代(981年-997年),某大臣主张:“华夏之制,不可不遵,然四方习俗,各随土性。其礼乐诗书之教、君臣父子之道,宜法中华;其余车马衣服制度,可因土风,不必苟同。”这反映了该官员(

)

A.主张全盘吸收中国文化

B.承认本国处于藩属地位

C.注意保持主体的选择性

D.主张习俗遵循自身传统

B

C

第4课

中古时期的亚洲

学习目标:

1.了解中古时期亚洲地区不同国家、民族、宗教和社会的变化。

2.认识中古时期世界各区域文明的多元面貌。

沟通东西方文明的使者

阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

穆罕默德创立伊斯兰教

7世纪初

穆罕默德去世,阿拉伯半岛基本统一

632年

建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

8世纪中期

穆罕默德迁居麦地那,建立政权,势力范围逐渐扩大

622年

大规模对外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

7世纪中期起

750年阿拉伯帝国全盛时的疆界

1.阿拉伯帝国的建立和发展

阿拉伯半岛统一与伊斯兰教的关系

伊斯兰教创立和传播的过程就是阿拉伯半岛统一、阿拉伯国家建立、扩张的过程;

伊斯兰教是一种宗教、行政、军事三位一体的组织,为统一国家的形成提供了组织形式;

阿拉伯帝国最高统治者掌握政治、军事和宗教大权,下设宰相、枢密院、财政部。

我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟。

——古代穆斯林作家比鲁尼

阿拉伯帝国

社会文明

政治:

经济:

文化:

政教合一,君主专制

手工业和商业繁荣,对外贸易发达

多方面的成就突出,沟通、影响东西方文明,独特的伊斯兰教印记

。

阿拉伯文化繁荣的原因:①政局稳定,国家统一。②经济繁荣③哈里发重视知识、人才④吸收、融合了东西方优秀文化。

合作探究

阿拉伯帝国

材料一:阿拉伯人担当了沟通东西方文化的角色。阿拉伯人在本民族文化的基础上,吸取亚非古国文明的营养,融汇古希腊罗马文明的精华,创造了兼容东西方文明的阿拉伯文化。

印度的数学、稻米、棉花、食糖;中国的造纸术、印刷术、指南针、火药传入西方,丰富了欧洲人的经济文化生活,促进了欧洲社会的发展,为世界文化的发展作出了卓越的贡献。

材料二:学问虽远在中国,亦当求之。

——伊斯兰教创始人穆罕默德

依据材料并结合所学,

阿拉伯文化的特点有哪些?阿拉伯对世界文明的发展做出来了怎样的贡献?阿拉伯文化繁荣的原因有哪些?

特点:开放性;包容性;多元性等

原因:统治者开放宽容的文化态度;地理位置优越;工商业繁荣

贡献:保存了西方文化遗产;东西方文化交流的桥梁;促进欧洲科学和经济的进步

13世纪

14世纪中期

1453年

16世纪后期

帝国兴起

土耳其人在两河流域发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚

帝国发展

跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区

继续发展

奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改为伊斯坦布尔,定位帝国首都

帝国极盛

先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

土耳其人建立的多民族帝国,因创立者为奥斯曼一世而得名。

1、奥斯曼帝国的兴起

政治特点:

政教合一,君主专制经济特点:苏丹是全国土地的最高所有者,各级封建主也掌握土地,工商业者、农民承担沉重财税。

经济:15-16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

材料二

奥斯曼帝国位处东西文明交汇处,并掌握东西文明的陆上交通线达6个世纪之久。

----宋保军《奥斯曼帝国与16世纪中期旧商路的贸易复兴

》

材料一

奥斯曼帝国发展的过程中,对外出口山羊毛、皮革制品和兽皮,还有地毯……矿产品也是奥斯曼帝国对外贸易的重要商品之一......铅被出口到西方和埃及;铜也被卖给热那亚人......在出口金属的同时,奥斯曼帝国也进口金属,如铁和锡,这些都是用于铸造火炮必须的金属。

---张楚乔《奥斯曼帝国崛起研究——从文明交往角度探析》

根据材料和所学知识分析奥斯曼帝国在东西方贸易中的作用。

另一方面,控制传统东西方商路,征收重税,一定程度阻碍东西方贸易,刺激了新航路的开辟。

合作探究

帝国一度成为东方经济文化交流中心

【课堂探究】根据所学知识,比较阿拉伯帝国和奥斯曼帝国的异同

比较项

内容

相同点

地理位置

宗教信仰

思想文化

对外政策

帝国疆域

国家性质

对外征服

不同点

阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

都是发端于西亚的亚洲国家

都是伊斯兰国家,以战争为主要途径传播宗教

多元化

都实施对外扩张政策

均为地跨亚、非、欧三大洲的大帝国

均为军事封建国家

征服地区多为地中海国家

伊斯兰教对周边地区产生重大影响,具有推动东西方文化交流的重要历史作用

使亚非欧地区的社会日趋不稳定,并且控制了亚欧商路,中断了亚欧在文化、经贸上的陆上交流

融汇中华千年文化因子的东南亚古国

南海丝路上的古国:印度

越南

东海丝路上的古国:朝鲜

日本

1、中古时期的印度

思考:阅读课本P20最后三段内容,完成下列表格内的知识填空

笈多帝国

建立

政治

宗教

德里苏丹国

建立

统治

中央

地方

笈多帝国

建立

4

世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国经过多年征战,几乎征服了北印度。

政治

政局稳定,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一,仍处于分裂。

宗教

由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。

德里苏丹国

建立

11

世纪,突厥人入侵印度地区。13

世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国家。以伊斯兰教为国教。

统治

中央

最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力。

地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

地方

第三部分

中央集权的东亚:日本和朝鲜

日本在亚洲的东部,它是由北海道、本州、四国、九州4个大岛和几百个小岛组成的弧形列岛。日本的社会经济比中国要晚的多,到公元一世纪的时候,中国汉书上第1次提到日本,称之为倭。三世纪以后,在日本的本州,也就是奈良县这个地方的大河平原上,兴起了大和民族的大王,也就是后来的日本天皇。他自称为天照大神的后代。

秦汉之际

中国冶铁和水稻种植技术传到日本,推动了日本社会的发展。

6-7世纪

日本出现严重社会危机

646年

孝德天皇孝开始“大化改新”,模仿中国隋唐制度建立了中央集权制国家。

10世纪

中央集权制开始瓦解,形成庄园;贵族、庄园主豢养武士,武士集团日益重要。

12世纪末

镰仓幕府建立,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府政治时期。

17

世纪

德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

2.东亚

(1)古代日本

材料

……日本天皇离一个高度中央集权制国家的首脑当然相差甚远……他们(幕府)实际统治国家,为天皇选择皇后,担任行政和军事的高级职务。而天皇则过着奢侈的隐居生活,既不治理朝政,也不与民众接触,

……

……他们(幕府)的权力始终只限于京都及其近郊。在日本其他地区,地方封建主为控制尽可能多的土地而你争我夺。结果,是大地主即“大名”的兴起。

……

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料和所学知识分析日本幕府统治的特点

藩国掌握实际的地方权力,造成封建分裂割据

东亚日本

天皇是名义的中央首脑,没有实权幕府掌握实际的中央权力

新罗人王建建立高丽王朝,仿效唐朝制度

高丽

10C初

高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜

朝鲜

14C末

日本丰臣秀吉派军侵略朝鲜,朝鲜请求中国支援,历经7年中朝军民取得胜利

共抗侵略

16C末

3、中古时期的朝鲜

新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

新罗

7C末

新罗遗迹

高丽敬天寺石塔

朝鲜王朝宫殿

名将邓子龙◎

14世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号朝鲜。

10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝,效仿唐制。

7世纪末,新罗统一朝鲜半岛,效仿中国建立中央集权国家。

16世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜,中朝军民取得抗击日本侵略的胜利。

3.中古时期的朝鲜

政治

中央设三省六部,将地方划分为十道;引入科举考试选拔官员。

经济

推行土地国有,实行授田制。

文化

中国的儒家经典和辞章之学广为传播。

中古时期的亚洲

阿拉伯帝国

南亚与东亚的国家

奥斯曼帝国的兴起

阿拉伯帝国的建立

阿拉伯帝国的鼎盛时期:政治领域、经济领域

阿拉伯帝国的文化

东西方文化交流的桥梁

吸收被征服地区文化

奥斯曼帝国的建立

奥斯曼帝国的统治:政治领域、经济领域

中古时期的印度

(南亚次大陆)

中古时期的日本

中古时期的朝鲜

笈多帝国

得里苏丹国:建立、统治

笈多帝国的统治

印度教的兴起

大化改新

幕府时代的到来

背景:庄园经济、武士集团

形成:12世纪末,镰仓幕府的建立

结束:德川幕府——日本最后一个幕府

西亚

南亚

东亚

政教合一

多种宗教

中央集权

1.中世纪的西方文化,比起同时代的阿拉伯、印度和中国都要落后,古代希腊罗马的文化遗产在那里几乎灭尽,赖有阿拉伯文版本将其保存,并在中世纪的后期译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲。阿拉伯文化的西传,促进了文艺复兴运动的到来。这表明阿拉伯文化(

)

A.决定了西方思想解放运动的发展

B.直接促成了欧洲近代社会的转型

C.在保存和传播西方文化上影响深远

D.在沟通东西方文化发挥了重要作用

2.从存续时间看,最后一个地跨亚、欧、非三大洲的军事封建大帝国是(

)

A.拜占庭帝国

B.西罗马帝国

C.奥斯曼帝国

D.阿拉伯帝国

C

C

3.穆罕默德说:“寻求真理,哪怕远在中国”,这句教诲对阿拉伯人及其文化产生了深刻影响。下列事例中能体现这种影响的是(

)

A.借鉴印度数字发明了阿拉伯数字

B.全盘接受希腊罗马文化成果

C.承认基督教在阿拉伯帝国的地位

D.伊斯兰教吸收了孔子的思想

4.公元751年,唐将高仙芝征伐中亚,遭遇强大帝国战败,对他的敌人的正确的描述可是(

)

A.突厥民族,骁勇善战

B.信仰耶稣,崇尚法律

C.信仰真主,政教合一

D.相信理性,要求民主

A

C

5.武士是日本以武艺为专业的社会阶层,日本封建社会平安时代中期以后统治阶级的忠实仆从。武士集团形成的原因是(

)

A.中央集权进一步加强

B.庄园的形成与壮大

C.幕府政治开始

D.西方殖民者入侵日本

6.高丽成宗时代(981年-997年),某大臣主张:“华夏之制,不可不遵,然四方习俗,各随土性。其礼乐诗书之教、君臣父子之道,宜法中华;其余车马衣服制度,可因土风,不必苟同。”这反映了该官员(

)

A.主张全盘吸收中国文化

B.承认本国处于藩属地位

C.注意保持主体的选择性

D.主张习俗遵循自身传统

B

C

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体