2020-2021学年人教版高中语文选修《中国小说欣赏》1.1《曹操献刀》教学设计

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修《中国小说欣赏》1.1《曹操献刀》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-23 18:10:57 | ||

图片预览

文档简介

《曹操献刀》教学设计

【设计思想】

人们常常爱用一个“奸”字来概括曹操形象的性格特征。其实,《三国演义》中曹操形象也不是“奸”到了极点的人物,而有着复杂个性特征的立体形象。后人更认可其性格内涵有“奸”和“雄”两个层面。本教学设计,主要是引导学生分析曹操的“奸”(多疑、狡诈、残忍、自私等)中有“雄”(有胆识、重谋略、讲忠义、视死如归等),并让学生通过探究、思辨,形成正确的人生观、价值观。

【教学目标】?

????1、引导学生运用多元解读法,分析小说节选部分曹操形象。?

????2、理解小说中人物性格的多元化。?

??

3、深刻理解历史上的曹操的是非功过,感受《三国演义》的艺术魅力。?

【教学重点】?多角度分析鉴赏小说人物形象,理解小说中人物性格的多元化。?

【教学难点】?小说中人物性格的多元化和辩正的分析历史人物。?

【教学过程】课前准备?

(1)自读课文,下发导学案,结合课文文本分析曹操是个怎样的人?

(2)曹操是小说中人物,历史中也有真实的人物,如何评价他?学生课外收集相关资料,撰写成文。

【导入】

背景:东汉末年,政治黑暗,皇帝昏庸无能,爆发了张角领导的黄巾起义。在镇压黄巾起义的过程中,形成了许多地方割据势力。朝廷中,丞相董卓弄权,废掉了汉少帝,立陈留王刘协为皇帝,即汉献帝,这一行为引得朝野震怒。满朝文武却对董卓束手无策,甚至敢怒不敢言,只有曹操在此时挺身而出,前去刺杀董卓,本文就围绕曹操献刀一事来写曹操在献刀的前前后后及献刀过程中的语言、行为,从而来表现曹操这一人物形象。

相关情节:本文节选的是《三国演义》第四回的第二部分,这之前,何进为了对付十常侍等宦官,密诏董卓进京。十常侍得知消息,先行下手,杀死何进,并劫持皇上。陈留王等逃出宫廷,后被何进部下袁绍、曹操等迎请回宫。此后,董卓相继驻扎到京城外,他每日带铁甲军马入城,横行街市,出入宫廷,肆无忌惮。不久董卓在温明园中,召集百官,大摆宴会,遍请公卿,欲废帝,立陈留王。丁原、卢植、司徒王允持不同意见,于是百官皆散。后吕布杀丁原而投奔董卓,董卓废帝而立陈留王,自立为相国,又因“怨诗”而杀帝。董卓在宫内宫外横行霸道,不可一世。在这种形势下,袁绍与王允书,图谋杀死董卓。

【探究过程】

1、快速阅读全文,梳理文章情节

要求:请用简洁的语言概括出小说节选的主要内容。并尝试用章回小说题目的形式分别概括每部分的内容

2、【重点】品味语段,分析文中曹操人物形象

????

方法提示:鉴赏人物形象必须抓住文中的细节等描写,不可脱离文本泛泛而谈。

分析归纳:曹操的人物形象

3、我看曹操(结合相关资料谈谈心目中的曹操)

4.小结补充:把握人物形象切入点

(1).从作者对人物的感情倾向和创作主题来把握人物(作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺)(2).从人物活动的社会历史背景来理解人物

5、课堂小结,布置作业

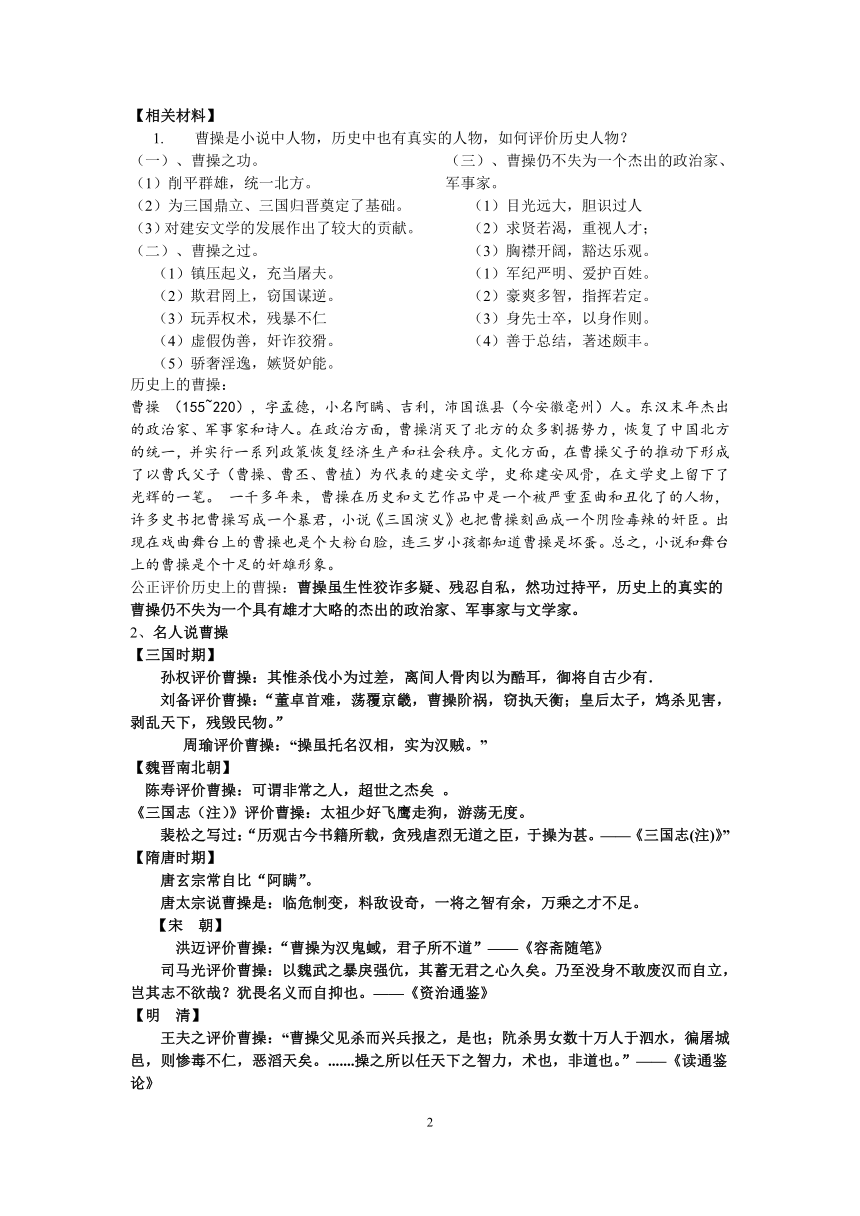

【相关材料】

1.

曹操是小说中人物,历史中也有真实的人物,如何评价历史人物?

(一)、曹操之功。

(1)削平群雄,统一北方。

(2)为三国鼎立、三国归晋奠定了基础。

(3)对建安文学的发展作出了较大的贡献。

(二)、曹操之过。

(1)镇压起义,充当屠夫。

(2)欺君罔上,窃国谋逆。

(3)玩弄权术,残暴不仁

(4)虚假伪善,奸诈狡猾。

(5)骄奢淫逸,嫉贤妒能。

(三)、曹操仍不失为一个杰出的政治家、军事家。

(1)目光远大,胆识过人

(2)求贤若渴,重视人才;

(3)胸襟开阔,豁达乐观。

(1)军纪严明、爱护百姓。

(2)豪爽多智,指挥若定。

(3)身先士卒,以身作则。

(4)善于总结,著述颇丰。

历史上的曹操:

曹操

(155~220),字孟德,小名阿瞒、吉利,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家和诗人。在政治方面,曹操消灭了北方的众多割据势力,恢复了中国北方的统一,并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序。文化方面,在曹操父子的推动下形成了以曹氏父子(曹操、曹丕、曹植)为代表的建安文学,史称建安风骨,在文学史上留下了光辉的一笔。

一千多年来,曹操在历史和文艺作品中是一个被严重歪曲和丑化了的人物,许多史书把曹操写成一个暴君,小说《三国演义》也把曹操刻画成一个阴险毒辣的奸臣。出现在戏曲舞台上的曹操也是个大粉白脸,连三岁小孩都知道曹操是坏蛋。总之,小说和舞台上的曹操是个十足的奸雄形象。

公正评价历史上的曹操:曹操虽生性狡诈多疑、残忍自私,然功过持平,历史上的真实的曹操仍不失为一个具有雄才大略的杰出的政治家、军事家与文学家。

2、名人说曹操

【三国时期】

孙权评价曹操:其惟杀伐小为过差,离间人骨肉以为酷耳,御将自古少有.

刘备评价曹操:“董卓首难,荡覆京畿,曹操阶祸,窃执天衡;皇后太子,鸩杀见害,剥乱天下,残毁民物。”

周瑜评价曹操:“操虽托名汉相,实为汉贼。”

【魏晋南北朝】

陈寿评价曹操:可谓非常之人,超世之杰矣

。

《三国志(注)》评价曹操:太祖少好飞鹰走狗,游荡无度。

裴松之写过:“历观古今书籍所载,贪残虐烈无道之臣,于操为甚。——《三国志(注)》”

【隋唐时期】

唐玄宗常自比“阿瞒”。

唐太宗说曹操是:临危制变,料敌设奇,一将之智有余,万乘之才不足。

【宋

朝】

洪迈评价曹操:“曹操为汉鬼蜮,君子所不道”——《容斋随笔》

司马光评价曹操:以魏武之暴戾强伉,其蓄无君之心久矣。乃至没身不敢废汉而自立,岂其志不欲哉?犹畏名义而自抑也。——《资治通鉴》

【明

清】

王夫之评价曹操:“曹操父见杀而兴兵报之,是也;阬杀男女数十万人于泗水,徧屠城邑,则惨毒不仁,恶滔天矣。.......操之所以任天下之智力,术也,非道也。”——《读通鉴论》

【近现代】

鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中所言:“我们讲到曹操,很容易就联想起《三国演义》,更而想起戏台上那位花面的奸臣,但这不是观察曹操的方法”,“其实,曹操是很有本事的人,至少是一个英雄,我虽不是曹操一党,但无论如何,总是非常佩服他。”

毛泽东在北戴河针对历史上对曹操评价不公正曾言:曹操统一中国北方,创立魏国。他改革了许多恶政,抑制豪强,发展生产,实行屯田制,还督促开荒,推行法治,倡节俭,使遭受大破坏的社会开始稳定、恢复、发展。这难道不该肯定?难道不是了不起?说曹操是白脸奸臣,书上这么写,戏里这么演,老百姓这么说,那是封建正统观念制造的冤案。还有那些反动士族,他们是封建文化的垄断者,他们写东西就是维护封建正统。这个案要翻。

曹操可能是历史上性格最复杂、形象最多样的人。他聪明透顶,又愚不可及;奸诈奸猾,又坦率真诚;豁达大度,又疑神疑鬼;宽宏大量,又心胸狭窄。可以说是大家风范,小人嘴脸;英雄气派,儿女情怀;阎王脾气,菩萨心肠。

——易中天《品三国》

【小结】越是在一个急需革新的时代,

充当革新先锋的人物往往对曹操的评价越高。

【曹操的故事】

1、曹操遇马超——割须弃袍

话说曹洪中了西凉战将马超的计,丢了军事要地潼关,曹操大怒,曹操带领三寨大小将校,向潼关杀来,正巧遇上西凉兵马。两边都布下阵势。曹操部将于禁、张郃、李通先后迎战马超,均败下阵来。马超把枪往后一招,西凉兵一齐冲杀过来。曹军大败。西凉兵来势凶猛,曹军将士都抵挡不住,只听得西凉军大叫:“穿红袍的是曹操!”曹操就马上急脱下红袍。又听得大叫:“长胡子的是曹操!”曹操惊慌,拿着佩刀马上割了胡子。军中有人把曹操割胡子的事,告诉了马超。马超又叫人大喊:“短胡子的是曹操!”曹操听见喊声,立即扯起衣角包着下巴逃跑。后人有诗说:

潼关战败望风逃,孟德仓惶脱锦袍;剑割髭(zī)髯(rán)应丧胆,马超声价盖天高。

2、望梅止渴——有一年夏天,曹操率领部队区讨伐张秀,天气热的出奇。到了中午,士兵的衣服都湿透了,附近有没有水源曹操知道此刻即使下命令要求部队加快速度也无济于事。脑筋一转,办法来了,他一夹马肚子,加快速度感到队伍前面,用马鞭指着前方说:“士兵们,我知道前面有一大片梅林,那里的梅子又大又好吃,我们快点赶路,绕过这个山丘就到梅林了!”士兵们一听,仿佛已经吃到了嘴里,精神大振,步伐不由得加快了许多。

3、梦中杀人

——为防止别人暗算,曹操他对照料、服侍自己饮食起居的侍从们说:“我有个毛病,或者说特殊功能,当我在睡梦中时,只要人稍一接近我,我就会跟梦游症似的,马上跳起身来杀死这个人,所以今后当我睡着、尤其是熟睡之际,千万不要靠近我,以免误杀。”

曹操为使众人相信自己的话,于是在一天夜晚睡觉时,故意蹬开被子,装作受冻而不知的酣睡状态。

一个平日深受曹操喜爱、对曹操的照料也十分精细入微的小男童,见主人在寒夜受冻,出于职责、更出于对曹操的爱戴,便小心翼翼、轻手轻脚地走到曹操卧床前,刚要伸手捡起地上的被子给主人盖好,曹操突然翻身跳起,抽出床头宝剑,狠命一挥,男童即刻身亡。曹操杀人之后,一言不发,重新躺倒,呼呼大睡起来。

其他侍从吓得面无人色,都呆傻般一动不能动。很长时间才清醒过来,但谁也不敢再靠近曹操。那个被杀的小童也就一直横在曹操床下。第二天清晨,曹操醒来,一见床头床尾溅满鲜血、床下又横卧着已死的小童,大惊之后便大怒:“谁敢杀我所爱之人?!”

曹操的这种伎俩,只有一人看得透明之极。这个人就是杨修。当曹操装模做样为小童送葬时,他扶棺苦笑道:“不是曹公在梦中,而是你在梦中啊!“曹操见杨修戳穿了自己的计谋,深恨杨修,后来终于找了个借口杀死了杨修。

4、割发代首——曹操出征张绣途中,为安抚民心,便谕村人父老及沿途官吏,曹军“大小将校,凡过麦田,但有践踏者,并皆斩首”。

巧的是曹操正在骑马行军途中,忽田中惊起一鸠,曹操坐骑蹿入麦中,践坏了一大块麦田。曹操立即叫来行军主簿,要求议罪,主簿十分为难,曹操却说:我自己下达的禁令,现在自己违反了,如果不处罚,怎能服众呢?这时谋士郭嘉引用《春秋》为其开脱,此时曹操便顺水推舟,说“既《春秋》有‘法不加于尊’之义,吾姑免死”,以剑割下自己一束头发,掷在地上对部下说:“割发权代首”。

5、煮酒论英雄

——曹操许田打围后,在朝中更加肆无忌惮。此后刘备奉皇上诏令,暗中与国舅董承密谋诛杀曹操。为防曹操谋害,他私下常到后园浇菜,装作没有志气的样子。一天,曹操忽然派人来请刘备,刘备满腹狐疑地去见曹操。只见曹操笑着说:“在家做得好大事”,刘备一听吓得面如土色。原来曹操是说他在后园种菜的事,刘备这才放下心来。他们将青梅放在酒樽中煮起酒来了,二人对坐,开怀畅饮。酒至半酣,曹操突然问刘备,请你说说当世英雄是谁,刘备装作胸无大志的样子,说了几个人,都被曹操否定。

刘备问,那谁能当英雄呢?曹操单刀直入地说:“当今天下英雄,只有你和我两个!”刘备一听,吃了一惊,手中的筷子掉在地下。正巧突然下大雨,雷声大作,刘备灵机一动,说是因为害怕打雷,才掉了筷子。曹操认为刘备是个胸无大志,胆小如鼠的庸人,从此再也不疑刘备了。

6、神医之死

曹操带兵驻在洛阳,自从埋葬关羽之后,每天晚上他一合上眼便见到关羽。有一天,他从梦中惊醒,感觉头疼欲裂。曹操连忙召神医华佗给自己治病。华佗诊断后说:“大王头脑疼痛,是因为患了风疾。痛根在脑袋中。只有请您先喝麻药汤,然后用利斧砍开脑袋,取出风涎,就可以除掉病根。”曹操一听,勃然大怒,说:“你要杀我吗!”华佗说:“大王没听说我给关羽治病的事吗?关羽中了毒箭,伤在右臂,我为他刮骨疗毒,关羽一点都不害怕。现在大王只是患了一点小病,为什么多疑呢?”曹操说:“臂疼可以刮骨,脑袋能随便砍吗?你肯定与关羽很熟,想趁此机会报仇。”于是命令左右把华佗关到监狱中,严加拷打审问。十天以后,华佗屈死狱中。后来曹操病情愈来愈重,不久也气绝身亡,死时六十六岁。

《曹操献刀》阅读练习

阅读下列语段,完成练习:

“外行莫论曹操墓”是一种学霸说法

有关“真假曹操墓”,今日在社会上引起诸多讨论。对此,中科院某专家表示,安阳曹操墓的证据已经足够,如果是“业内人士”提出异议,就不能说外行话。

“真假曹操墓”的争论,本属正常的社会讨论,但是在社科院专家的“外行论”,却一下子拔高到了话语权的层面。这就如小学生吵架,他们的争吵更多的是“以势压人”,而不是“以理服人”。事实上,在历史真相面前,没有哪一个人能称为真正的“内行”,所谓“内行”,也只是相对的。社科院专家说人家“外行”,其依据是那个时候不流行墓志铭,直到魏晋时期才偶然出现。可是,万一哪天在另外一个地方出现了真正的曹陵曹操墓,那又作何解释?所以在这个问题上,我们还应本着“论从史出”的方法。

做学问要“大胆假设,小心求证”。在对待曹操墓的问题上,我们“大胆假设”此墓为曹操墓是无可厚非的,可是关键要落实到“小心求证”的层面。我们要允许别人找出反证,而不是嚷嚷“你无权质疑”,当一个“学霸”。

梁启超先生曾说,史学进步的特征之一是“观念之革新”,这“观念之革新”就是一种积极的学术心态,即允许质疑者发出质疑的声音。所以在“真假曹操墓”面前,人人都有质疑的权利。

(选自2010年1月3日《扬子晚报》,有删改)

1.文章开头引用中科院专家的“表示”的意图是什么?

2.从全文看,作者认为对待历史考古的问题应持怎么样的学术态度?

3.联系全文,赏析“这就如小学生吵架,他们的争吵更多的是‘以势压人’,而不是‘以理服人’”这句话的妙处。

1

【设计思想】

人们常常爱用一个“奸”字来概括曹操形象的性格特征。其实,《三国演义》中曹操形象也不是“奸”到了极点的人物,而有着复杂个性特征的立体形象。后人更认可其性格内涵有“奸”和“雄”两个层面。本教学设计,主要是引导学生分析曹操的“奸”(多疑、狡诈、残忍、自私等)中有“雄”(有胆识、重谋略、讲忠义、视死如归等),并让学生通过探究、思辨,形成正确的人生观、价值观。

【教学目标】?

????1、引导学生运用多元解读法,分析小说节选部分曹操形象。?

????2、理解小说中人物性格的多元化。?

??

3、深刻理解历史上的曹操的是非功过,感受《三国演义》的艺术魅力。?

【教学重点】?多角度分析鉴赏小说人物形象,理解小说中人物性格的多元化。?

【教学难点】?小说中人物性格的多元化和辩正的分析历史人物。?

【教学过程】课前准备?

(1)自读课文,下发导学案,结合课文文本分析曹操是个怎样的人?

(2)曹操是小说中人物,历史中也有真实的人物,如何评价他?学生课外收集相关资料,撰写成文。

【导入】

背景:东汉末年,政治黑暗,皇帝昏庸无能,爆发了张角领导的黄巾起义。在镇压黄巾起义的过程中,形成了许多地方割据势力。朝廷中,丞相董卓弄权,废掉了汉少帝,立陈留王刘协为皇帝,即汉献帝,这一行为引得朝野震怒。满朝文武却对董卓束手无策,甚至敢怒不敢言,只有曹操在此时挺身而出,前去刺杀董卓,本文就围绕曹操献刀一事来写曹操在献刀的前前后后及献刀过程中的语言、行为,从而来表现曹操这一人物形象。

相关情节:本文节选的是《三国演义》第四回的第二部分,这之前,何进为了对付十常侍等宦官,密诏董卓进京。十常侍得知消息,先行下手,杀死何进,并劫持皇上。陈留王等逃出宫廷,后被何进部下袁绍、曹操等迎请回宫。此后,董卓相继驻扎到京城外,他每日带铁甲军马入城,横行街市,出入宫廷,肆无忌惮。不久董卓在温明园中,召集百官,大摆宴会,遍请公卿,欲废帝,立陈留王。丁原、卢植、司徒王允持不同意见,于是百官皆散。后吕布杀丁原而投奔董卓,董卓废帝而立陈留王,自立为相国,又因“怨诗”而杀帝。董卓在宫内宫外横行霸道,不可一世。在这种形势下,袁绍与王允书,图谋杀死董卓。

【探究过程】

1、快速阅读全文,梳理文章情节

要求:请用简洁的语言概括出小说节选的主要内容。并尝试用章回小说题目的形式分别概括每部分的内容

2、【重点】品味语段,分析文中曹操人物形象

????

方法提示:鉴赏人物形象必须抓住文中的细节等描写,不可脱离文本泛泛而谈。

分析归纳:曹操的人物形象

3、我看曹操(结合相关资料谈谈心目中的曹操)

4.小结补充:把握人物形象切入点

(1).从作者对人物的感情倾向和创作主题来把握人物(作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺)(2).从人物活动的社会历史背景来理解人物

5、课堂小结,布置作业

【相关材料】

1.

曹操是小说中人物,历史中也有真实的人物,如何评价历史人物?

(一)、曹操之功。

(1)削平群雄,统一北方。

(2)为三国鼎立、三国归晋奠定了基础。

(3)对建安文学的发展作出了较大的贡献。

(二)、曹操之过。

(1)镇压起义,充当屠夫。

(2)欺君罔上,窃国谋逆。

(3)玩弄权术,残暴不仁

(4)虚假伪善,奸诈狡猾。

(5)骄奢淫逸,嫉贤妒能。

(三)、曹操仍不失为一个杰出的政治家、军事家。

(1)目光远大,胆识过人

(2)求贤若渴,重视人才;

(3)胸襟开阔,豁达乐观。

(1)军纪严明、爱护百姓。

(2)豪爽多智,指挥若定。

(3)身先士卒,以身作则。

(4)善于总结,著述颇丰。

历史上的曹操:

曹操

(155~220),字孟德,小名阿瞒、吉利,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家和诗人。在政治方面,曹操消灭了北方的众多割据势力,恢复了中国北方的统一,并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序。文化方面,在曹操父子的推动下形成了以曹氏父子(曹操、曹丕、曹植)为代表的建安文学,史称建安风骨,在文学史上留下了光辉的一笔。

一千多年来,曹操在历史和文艺作品中是一个被严重歪曲和丑化了的人物,许多史书把曹操写成一个暴君,小说《三国演义》也把曹操刻画成一个阴险毒辣的奸臣。出现在戏曲舞台上的曹操也是个大粉白脸,连三岁小孩都知道曹操是坏蛋。总之,小说和舞台上的曹操是个十足的奸雄形象。

公正评价历史上的曹操:曹操虽生性狡诈多疑、残忍自私,然功过持平,历史上的真实的曹操仍不失为一个具有雄才大略的杰出的政治家、军事家与文学家。

2、名人说曹操

【三国时期】

孙权评价曹操:其惟杀伐小为过差,离间人骨肉以为酷耳,御将自古少有.

刘备评价曹操:“董卓首难,荡覆京畿,曹操阶祸,窃执天衡;皇后太子,鸩杀见害,剥乱天下,残毁民物。”

周瑜评价曹操:“操虽托名汉相,实为汉贼。”

【魏晋南北朝】

陈寿评价曹操:可谓非常之人,超世之杰矣

。

《三国志(注)》评价曹操:太祖少好飞鹰走狗,游荡无度。

裴松之写过:“历观古今书籍所载,贪残虐烈无道之臣,于操为甚。——《三国志(注)》”

【隋唐时期】

唐玄宗常自比“阿瞒”。

唐太宗说曹操是:临危制变,料敌设奇,一将之智有余,万乘之才不足。

【宋

朝】

洪迈评价曹操:“曹操为汉鬼蜮,君子所不道”——《容斋随笔》

司马光评价曹操:以魏武之暴戾强伉,其蓄无君之心久矣。乃至没身不敢废汉而自立,岂其志不欲哉?犹畏名义而自抑也。——《资治通鉴》

【明

清】

王夫之评价曹操:“曹操父见杀而兴兵报之,是也;阬杀男女数十万人于泗水,徧屠城邑,则惨毒不仁,恶滔天矣。.......操之所以任天下之智力,术也,非道也。”——《读通鉴论》

【近现代】

鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中所言:“我们讲到曹操,很容易就联想起《三国演义》,更而想起戏台上那位花面的奸臣,但这不是观察曹操的方法”,“其实,曹操是很有本事的人,至少是一个英雄,我虽不是曹操一党,但无论如何,总是非常佩服他。”

毛泽东在北戴河针对历史上对曹操评价不公正曾言:曹操统一中国北方,创立魏国。他改革了许多恶政,抑制豪强,发展生产,实行屯田制,还督促开荒,推行法治,倡节俭,使遭受大破坏的社会开始稳定、恢复、发展。这难道不该肯定?难道不是了不起?说曹操是白脸奸臣,书上这么写,戏里这么演,老百姓这么说,那是封建正统观念制造的冤案。还有那些反动士族,他们是封建文化的垄断者,他们写东西就是维护封建正统。这个案要翻。

曹操可能是历史上性格最复杂、形象最多样的人。他聪明透顶,又愚不可及;奸诈奸猾,又坦率真诚;豁达大度,又疑神疑鬼;宽宏大量,又心胸狭窄。可以说是大家风范,小人嘴脸;英雄气派,儿女情怀;阎王脾气,菩萨心肠。

——易中天《品三国》

【小结】越是在一个急需革新的时代,

充当革新先锋的人物往往对曹操的评价越高。

【曹操的故事】

1、曹操遇马超——割须弃袍

话说曹洪中了西凉战将马超的计,丢了军事要地潼关,曹操大怒,曹操带领三寨大小将校,向潼关杀来,正巧遇上西凉兵马。两边都布下阵势。曹操部将于禁、张郃、李通先后迎战马超,均败下阵来。马超把枪往后一招,西凉兵一齐冲杀过来。曹军大败。西凉兵来势凶猛,曹军将士都抵挡不住,只听得西凉军大叫:“穿红袍的是曹操!”曹操就马上急脱下红袍。又听得大叫:“长胡子的是曹操!”曹操惊慌,拿着佩刀马上割了胡子。军中有人把曹操割胡子的事,告诉了马超。马超又叫人大喊:“短胡子的是曹操!”曹操听见喊声,立即扯起衣角包着下巴逃跑。后人有诗说:

潼关战败望风逃,孟德仓惶脱锦袍;剑割髭(zī)髯(rán)应丧胆,马超声价盖天高。

2、望梅止渴——有一年夏天,曹操率领部队区讨伐张秀,天气热的出奇。到了中午,士兵的衣服都湿透了,附近有没有水源曹操知道此刻即使下命令要求部队加快速度也无济于事。脑筋一转,办法来了,他一夹马肚子,加快速度感到队伍前面,用马鞭指着前方说:“士兵们,我知道前面有一大片梅林,那里的梅子又大又好吃,我们快点赶路,绕过这个山丘就到梅林了!”士兵们一听,仿佛已经吃到了嘴里,精神大振,步伐不由得加快了许多。

3、梦中杀人

——为防止别人暗算,曹操他对照料、服侍自己饮食起居的侍从们说:“我有个毛病,或者说特殊功能,当我在睡梦中时,只要人稍一接近我,我就会跟梦游症似的,马上跳起身来杀死这个人,所以今后当我睡着、尤其是熟睡之际,千万不要靠近我,以免误杀。”

曹操为使众人相信自己的话,于是在一天夜晚睡觉时,故意蹬开被子,装作受冻而不知的酣睡状态。

一个平日深受曹操喜爱、对曹操的照料也十分精细入微的小男童,见主人在寒夜受冻,出于职责、更出于对曹操的爱戴,便小心翼翼、轻手轻脚地走到曹操卧床前,刚要伸手捡起地上的被子给主人盖好,曹操突然翻身跳起,抽出床头宝剑,狠命一挥,男童即刻身亡。曹操杀人之后,一言不发,重新躺倒,呼呼大睡起来。

其他侍从吓得面无人色,都呆傻般一动不能动。很长时间才清醒过来,但谁也不敢再靠近曹操。那个被杀的小童也就一直横在曹操床下。第二天清晨,曹操醒来,一见床头床尾溅满鲜血、床下又横卧着已死的小童,大惊之后便大怒:“谁敢杀我所爱之人?!”

曹操的这种伎俩,只有一人看得透明之极。这个人就是杨修。当曹操装模做样为小童送葬时,他扶棺苦笑道:“不是曹公在梦中,而是你在梦中啊!“曹操见杨修戳穿了自己的计谋,深恨杨修,后来终于找了个借口杀死了杨修。

4、割发代首——曹操出征张绣途中,为安抚民心,便谕村人父老及沿途官吏,曹军“大小将校,凡过麦田,但有践踏者,并皆斩首”。

巧的是曹操正在骑马行军途中,忽田中惊起一鸠,曹操坐骑蹿入麦中,践坏了一大块麦田。曹操立即叫来行军主簿,要求议罪,主簿十分为难,曹操却说:我自己下达的禁令,现在自己违反了,如果不处罚,怎能服众呢?这时谋士郭嘉引用《春秋》为其开脱,此时曹操便顺水推舟,说“既《春秋》有‘法不加于尊’之义,吾姑免死”,以剑割下自己一束头发,掷在地上对部下说:“割发权代首”。

5、煮酒论英雄

——曹操许田打围后,在朝中更加肆无忌惮。此后刘备奉皇上诏令,暗中与国舅董承密谋诛杀曹操。为防曹操谋害,他私下常到后园浇菜,装作没有志气的样子。一天,曹操忽然派人来请刘备,刘备满腹狐疑地去见曹操。只见曹操笑着说:“在家做得好大事”,刘备一听吓得面如土色。原来曹操是说他在后园种菜的事,刘备这才放下心来。他们将青梅放在酒樽中煮起酒来了,二人对坐,开怀畅饮。酒至半酣,曹操突然问刘备,请你说说当世英雄是谁,刘备装作胸无大志的样子,说了几个人,都被曹操否定。

刘备问,那谁能当英雄呢?曹操单刀直入地说:“当今天下英雄,只有你和我两个!”刘备一听,吃了一惊,手中的筷子掉在地下。正巧突然下大雨,雷声大作,刘备灵机一动,说是因为害怕打雷,才掉了筷子。曹操认为刘备是个胸无大志,胆小如鼠的庸人,从此再也不疑刘备了。

6、神医之死

曹操带兵驻在洛阳,自从埋葬关羽之后,每天晚上他一合上眼便见到关羽。有一天,他从梦中惊醒,感觉头疼欲裂。曹操连忙召神医华佗给自己治病。华佗诊断后说:“大王头脑疼痛,是因为患了风疾。痛根在脑袋中。只有请您先喝麻药汤,然后用利斧砍开脑袋,取出风涎,就可以除掉病根。”曹操一听,勃然大怒,说:“你要杀我吗!”华佗说:“大王没听说我给关羽治病的事吗?关羽中了毒箭,伤在右臂,我为他刮骨疗毒,关羽一点都不害怕。现在大王只是患了一点小病,为什么多疑呢?”曹操说:“臂疼可以刮骨,脑袋能随便砍吗?你肯定与关羽很熟,想趁此机会报仇。”于是命令左右把华佗关到监狱中,严加拷打审问。十天以后,华佗屈死狱中。后来曹操病情愈来愈重,不久也气绝身亡,死时六十六岁。

《曹操献刀》阅读练习

阅读下列语段,完成练习:

“外行莫论曹操墓”是一种学霸说法

有关“真假曹操墓”,今日在社会上引起诸多讨论。对此,中科院某专家表示,安阳曹操墓的证据已经足够,如果是“业内人士”提出异议,就不能说外行话。

“真假曹操墓”的争论,本属正常的社会讨论,但是在社科院专家的“外行论”,却一下子拔高到了话语权的层面。这就如小学生吵架,他们的争吵更多的是“以势压人”,而不是“以理服人”。事实上,在历史真相面前,没有哪一个人能称为真正的“内行”,所谓“内行”,也只是相对的。社科院专家说人家“外行”,其依据是那个时候不流行墓志铭,直到魏晋时期才偶然出现。可是,万一哪天在另外一个地方出现了真正的曹陵曹操墓,那又作何解释?所以在这个问题上,我们还应本着“论从史出”的方法。

做学问要“大胆假设,小心求证”。在对待曹操墓的问题上,我们“大胆假设”此墓为曹操墓是无可厚非的,可是关键要落实到“小心求证”的层面。我们要允许别人找出反证,而不是嚷嚷“你无权质疑”,当一个“学霸”。

梁启超先生曾说,史学进步的特征之一是“观念之革新”,这“观念之革新”就是一种积极的学术心态,即允许质疑者发出质疑的声音。所以在“真假曹操墓”面前,人人都有质疑的权利。

(选自2010年1月3日《扬子晚报》,有删改)

1.文章开头引用中科院专家的“表示”的意图是什么?

2.从全文看,作者认为对待历史考古的问题应持怎么样的学术态度?

3.联系全文,赏析“这就如小学生吵架,他们的争吵更多的是‘以势压人’,而不是‘以理服人’”这句话的妙处。

1

同课章节目录