第18课 科技文化成就 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就 课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 15.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

科技文化成就

第六单元 18课

空白演示

在此输入您的封面副标题

戈壁铸核盾,国防无到有

第一篇章

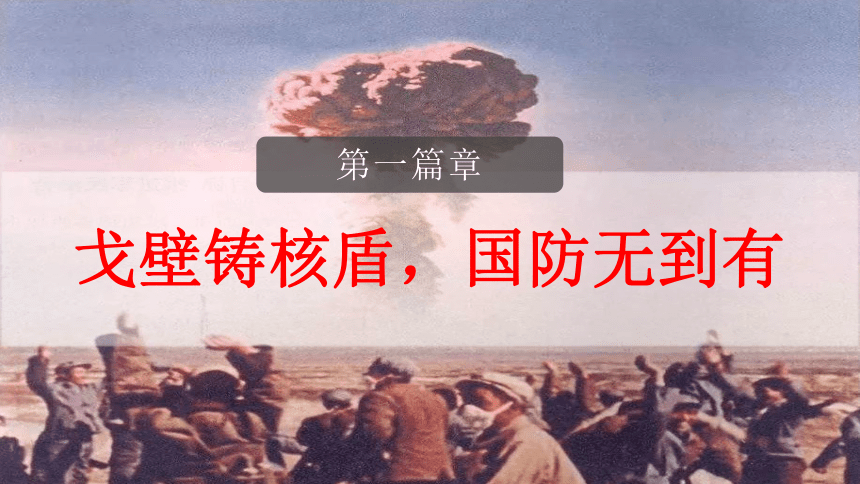

开国大典

17架

抗日战争

步枪

大砍刀

土雷

小米加步枪

不见鬼子不拉弦

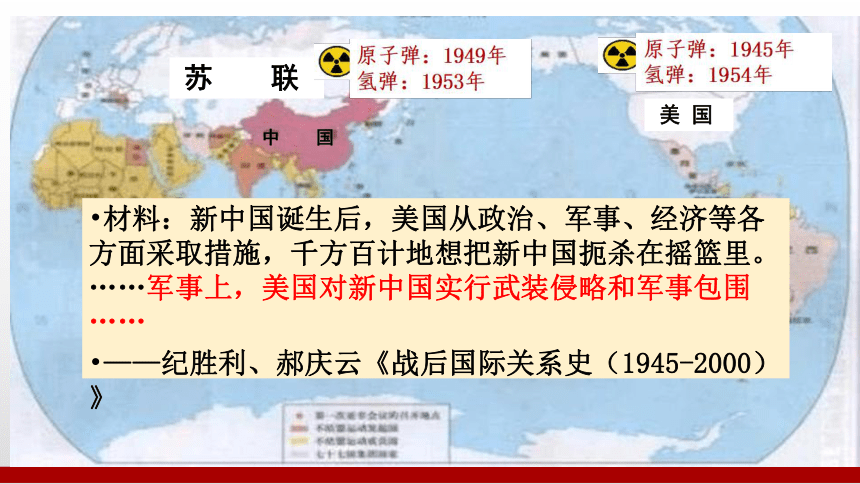

美 国

苏 联

中 国

材料:新中国诞生后,美国从政治、军事、经济等各方面采取措施,千方百计地想把新中国扼杀在摇篮里。……军事上,美国对新中国实行武装侵略和军事包围……

——纪胜利、郝庆云《战后国际关系史(1945-2000)》

我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

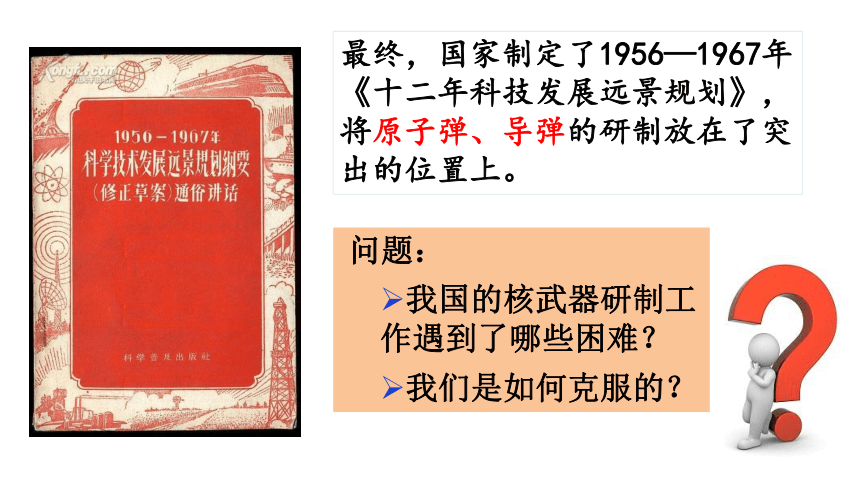

最终,国家制定了1956—1967年《十二年科技发展远景规划》,将原子弹、导弹的研制放在了突出的位置上。

问题:

我国的核武器研制工作遇到了哪些困难?

我们是如何克服的?

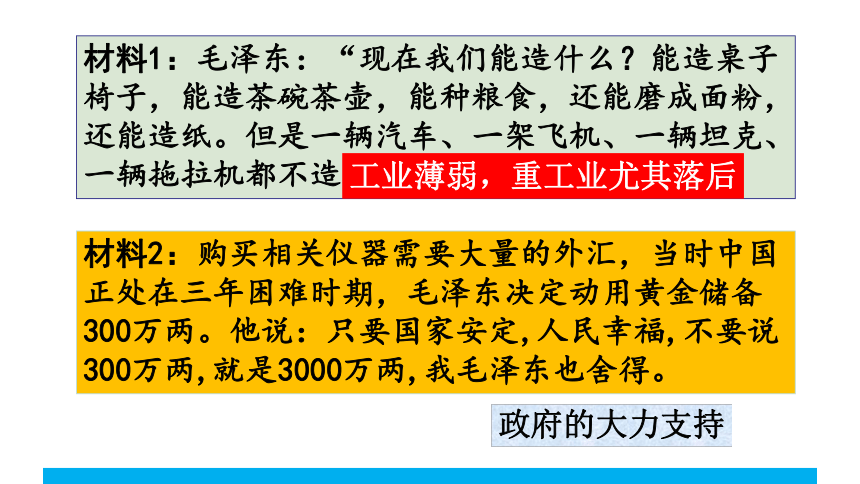

材料1:毛泽东:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不造。”

材料2:购买相关仪器需要大量的外汇,当时中国正处在三年困难时期,毛泽东决定动用黄金储备300万两。他说:只要国家安定,人民幸福,不要说300万两,就是3000万两,我毛泽东也舍得。

工业薄弱,重工业尤其落后

政府的大力支持

材料3:苏联在1960年单方撕毁了核技术援助协定,撤走了在中国的全部专家。他们讥讽地说:“离开外界的帮助。中国20年也搞不出原子弹,就守着这堆废铜烂铁吧!”

材料4:“我们看着做到半截,即将完成的导弹,当时的心情可想而知。但这个事情也刺激、教育了我们:搞‘两弹一星’,必须独立自主、自力更生。你不是把图纸资料等都拿走了吗?好,我们自己想办法搞。中国人,你是压不倒的!”

——孙家栋,摘自《光明日报》

苏联撤回对华援助

自力更生,克服困难

材料5:新中国成立时,全国大学以上学历的科技人员只有5万人,其中真正从事科学研究的不过几百人。

——?《建国初期华侨科技人才回归潮》

材料6:以钱学森、邓稼先、……为代表的约2290位海外留学生,怀着一颗拳拳报国之心,毅然回到祖国母亲的怀抱。

——左玲《新中国成立初期海外留学生群体的归国浪潮》

教育落后,人才匮乏

大批留学生回国报效祖国

两弹元勋—“邓稼先”(1924—1986)

中国导弹之父—“钱学森”(1911—2009)

“我带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子弹的知识献给祖国。”

——邓稼先

“我们不能人云亦云,这不是科学精神,科学精神最重要的就是创新。”

Party 2

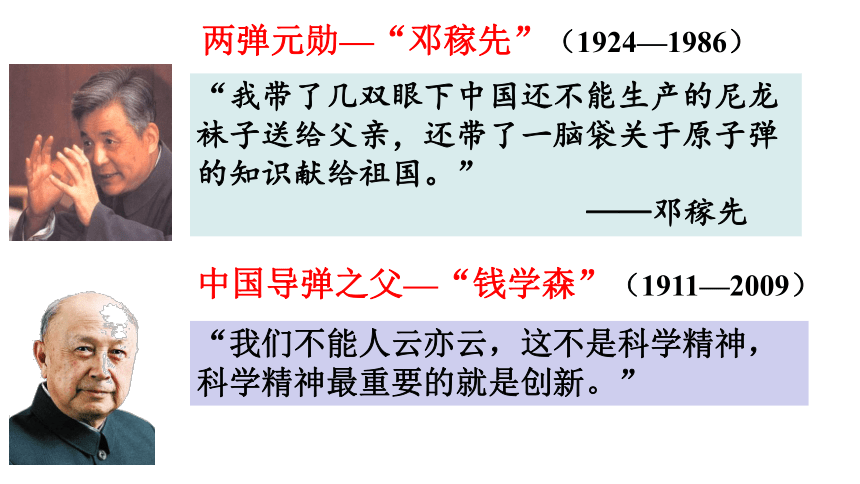

1964年10月16日下午3时,中国在西部地区成功地爆炸了第一颗原子弹,继美国、苏联、英国、法国之后,成为世界第五个拥有核武装的国家。

导弹的作用相当于运输工具,它的任务是把炸药弹头或核弹头送到打击目标附近引爆,摧毁目标。

材料:“没有足够射程的导弹,原子弹无从发挥作用。从现在看,五年内,中国不会拥有运载核武器的工具!”

——时任美国国防部长的麦克纳马拉

1966年,第一颗装有核弹头的地地导弹发射成功

Party 2

材料:毛泽东强调:“敌人有的,我们要有,敌人没有的,我们也要有,原子弹要有,氢弹我们也要快……”

各国原子弹与氢弹成功研制的相隔时间

法国

美国

英国

苏联

中国

8年零6个月

7年零3个月

4年零7个月

不到4年

2年零8个月

材料3:周恩来总理会见尼克松,不知无意还是有意,美国总统语带讽刺说:“美国拥有的核武器足够把地球摧毁几十次了!”周总理看了他一眼,回复:“我们中国比较落后,拥有的核武器只够把地球毁灭一次。”

材料2:“有了原子弹……我这个外交部长在国际讲台上说话,腰杆子硬!” ——时任外交部长陈毅元帅

分析材料,我国核武器的研制成功,有哪些重要意义?

打破了西方大国的核垄断、核讹诈,增强了国防实力

材料1:中国第一颗原子弹爆炸,一夜之间改变了中国在世界上的地位。 -----法国总统蓬皮杜

大大提高了我国的国际地位

热爱祖国

无私奉献

自力更生

艰苦奋斗

……

邓 稼 先

“我们不能人云亦云,这不是科学精神,科学精神最重要的就是创新。”

中国导弹之父——钱学森

民族飞天梦,大国创新力

第二篇章

1957年苏联发射了世界上第一颗人造卫星。之后,美国、法国、日本也相继发射了人造卫星。

人造地球卫星指环绕地球飞行并在空间轨道运行一圈以上的无人航天器。

中国第一发射塔架(甘肃酒泉)

邓小平:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”

高科技成果集中反映了一个国家的科技发展水平和综合国力,影响它的国际地位。

改革开放以来,我国的航天事业发展突飞猛进,取得了一系列重大成就……

心中有祖国,造福无国界。

第三篇章

1960年

开始进行水稻高产育种研究。

1966年

1968年

1969年

1973年

袁隆平科研历程

文革席卷全国,袁隆平被关押,试验秧苗全部被毁。

试验秧苗在雨夜被人连根拔起,即将成功的实验再次中止。

3000多组杂交组合实验,都没有取得任何实质性进展。

终于攻克了杂交水稻这道世界难题。

材料:“1959—1961年连续三年自然灾害,粮食成为影响全局的揪心问题,人民口粮严重短缺。……饥饿、逃荒、浮肿病、人口的非正常死亡等情况出现并呈增加趋势,都因为粮食的极度匮乏。”

20世纪70年代袁隆平成功培育出籼型杂交水稻比常规水稻增产20%左右

袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖

截至目前杂交水稻在我国累计推广60多亿亩,增产稻谷6000多亿公斤,每年增产的粮食可多养活7000多万人口。

截至2007年,有7个国家推广杂交水稻面积超过3000万亩,增产20%—40%。

中国粮食生产年增长率从1957—1978年间的2.1﹪提高到1979—1984年间的4.9﹪。粮食生产年增长率提高的主要原因是

①土地改革 ②家庭联产承包责任制的实行 ③杂交水稻技术的不断提高 ④农业生产合作社的成立

A、①② B、③④

C、②③ D、①④

中国农民说,吃饭靠“两平”,一是邓小平,二是袁隆平。

Party 2

疟疾死亡率降低50%

根据材料,判断科学家屠呦呦获得诺贝尔哪个领域的奖项?

清热、解暑、截疟、凉血

Party 2

中国医药家

屠呦呦

20世纪最伟大科学家之一

300,000,000人次受惠于屠呦呦的科研成果

百花齐吐芳,盛世谱华章

第四篇章

“百花齐放,百家争鸣”,我看这应该成为我们的方针。艺术问题上百花齐放,学术问题上百家争鸣。

——毛泽东, 1956年

Party 2

获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会

融合在一起

一、两弹一星

人物:钱学森、邓稼先

成就:1964原子弹,1966导弹核武器,1967氢弹

影响:打破大国的核垄断,增强国防,提高国际地位

二、航天

1、1970发射人造地球卫星——东方红一号

2、2003杨利伟——中国第一位飞天航天员

3、2008翟志刚——实现太空行走

三、农业与医学

1、20世纪70年代,袁隆平培育出籼型杂交水稻

2、2015年,屠呦呦获得诺贝尔生理∕医学奖

四、文化

1、1956年,毛泽东提出“双百方针”

2、2012年,莫言获得诺贝尔文学奖

第六单元 18课

空白演示

在此输入您的封面副标题

戈壁铸核盾,国防无到有

第一篇章

开国大典

17架

抗日战争

步枪

大砍刀

土雷

小米加步枪

不见鬼子不拉弦

美 国

苏 联

中 国

材料:新中国诞生后,美国从政治、军事、经济等各方面采取措施,千方百计地想把新中国扼杀在摇篮里。……军事上,美国对新中国实行武装侵略和军事包围……

——纪胜利、郝庆云《战后国际关系史(1945-2000)》

我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

最终,国家制定了1956—1967年《十二年科技发展远景规划》,将原子弹、导弹的研制放在了突出的位置上。

问题:

我国的核武器研制工作遇到了哪些困难?

我们是如何克服的?

材料1:毛泽东:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不造。”

材料2:购买相关仪器需要大量的外汇,当时中国正处在三年困难时期,毛泽东决定动用黄金储备300万两。他说:只要国家安定,人民幸福,不要说300万两,就是3000万两,我毛泽东也舍得。

工业薄弱,重工业尤其落后

政府的大力支持

材料3:苏联在1960年单方撕毁了核技术援助协定,撤走了在中国的全部专家。他们讥讽地说:“离开外界的帮助。中国20年也搞不出原子弹,就守着这堆废铜烂铁吧!”

材料4:“我们看着做到半截,即将完成的导弹,当时的心情可想而知。但这个事情也刺激、教育了我们:搞‘两弹一星’,必须独立自主、自力更生。你不是把图纸资料等都拿走了吗?好,我们自己想办法搞。中国人,你是压不倒的!”

——孙家栋,摘自《光明日报》

苏联撤回对华援助

自力更生,克服困难

材料5:新中国成立时,全国大学以上学历的科技人员只有5万人,其中真正从事科学研究的不过几百人。

——?《建国初期华侨科技人才回归潮》

材料6:以钱学森、邓稼先、……为代表的约2290位海外留学生,怀着一颗拳拳报国之心,毅然回到祖国母亲的怀抱。

——左玲《新中国成立初期海外留学生群体的归国浪潮》

教育落后,人才匮乏

大批留学生回国报效祖国

两弹元勋—“邓稼先”(1924—1986)

中国导弹之父—“钱学森”(1911—2009)

“我带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子弹的知识献给祖国。”

——邓稼先

“我们不能人云亦云,这不是科学精神,科学精神最重要的就是创新。”

Party 2

1964年10月16日下午3时,中国在西部地区成功地爆炸了第一颗原子弹,继美国、苏联、英国、法国之后,成为世界第五个拥有核武装的国家。

导弹的作用相当于运输工具,它的任务是把炸药弹头或核弹头送到打击目标附近引爆,摧毁目标。

材料:“没有足够射程的导弹,原子弹无从发挥作用。从现在看,五年内,中国不会拥有运载核武器的工具!”

——时任美国国防部长的麦克纳马拉

1966年,第一颗装有核弹头的地地导弹发射成功

Party 2

材料:毛泽东强调:“敌人有的,我们要有,敌人没有的,我们也要有,原子弹要有,氢弹我们也要快……”

各国原子弹与氢弹成功研制的相隔时间

法国

美国

英国

苏联

中国

8年零6个月

7年零3个月

4年零7个月

不到4年

2年零8个月

材料3:周恩来总理会见尼克松,不知无意还是有意,美国总统语带讽刺说:“美国拥有的核武器足够把地球摧毁几十次了!”周总理看了他一眼,回复:“我们中国比较落后,拥有的核武器只够把地球毁灭一次。”

材料2:“有了原子弹……我这个外交部长在国际讲台上说话,腰杆子硬!” ——时任外交部长陈毅元帅

分析材料,我国核武器的研制成功,有哪些重要意义?

打破了西方大国的核垄断、核讹诈,增强了国防实力

材料1:中国第一颗原子弹爆炸,一夜之间改变了中国在世界上的地位。 -----法国总统蓬皮杜

大大提高了我国的国际地位

热爱祖国

无私奉献

自力更生

艰苦奋斗

……

邓 稼 先

“我们不能人云亦云,这不是科学精神,科学精神最重要的就是创新。”

中国导弹之父——钱学森

民族飞天梦,大国创新力

第二篇章

1957年苏联发射了世界上第一颗人造卫星。之后,美国、法国、日本也相继发射了人造卫星。

人造地球卫星指环绕地球飞行并在空间轨道运行一圈以上的无人航天器。

中国第一发射塔架(甘肃酒泉)

邓小平:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”

高科技成果集中反映了一个国家的科技发展水平和综合国力,影响它的国际地位。

改革开放以来,我国的航天事业发展突飞猛进,取得了一系列重大成就……

心中有祖国,造福无国界。

第三篇章

1960年

开始进行水稻高产育种研究。

1966年

1968年

1969年

1973年

袁隆平科研历程

文革席卷全国,袁隆平被关押,试验秧苗全部被毁。

试验秧苗在雨夜被人连根拔起,即将成功的实验再次中止。

3000多组杂交组合实验,都没有取得任何实质性进展。

终于攻克了杂交水稻这道世界难题。

材料:“1959—1961年连续三年自然灾害,粮食成为影响全局的揪心问题,人民口粮严重短缺。……饥饿、逃荒、浮肿病、人口的非正常死亡等情况出现并呈增加趋势,都因为粮食的极度匮乏。”

20世纪70年代袁隆平成功培育出籼型杂交水稻比常规水稻增产20%左右

袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖

截至目前杂交水稻在我国累计推广60多亿亩,增产稻谷6000多亿公斤,每年增产的粮食可多养活7000多万人口。

截至2007年,有7个国家推广杂交水稻面积超过3000万亩,增产20%—40%。

中国粮食生产年增长率从1957—1978年间的2.1﹪提高到1979—1984年间的4.9﹪。粮食生产年增长率提高的主要原因是

①土地改革 ②家庭联产承包责任制的实行 ③杂交水稻技术的不断提高 ④农业生产合作社的成立

A、①② B、③④

C、②③ D、①④

中国农民说,吃饭靠“两平”,一是邓小平,二是袁隆平。

Party 2

疟疾死亡率降低50%

根据材料,判断科学家屠呦呦获得诺贝尔哪个领域的奖项?

清热、解暑、截疟、凉血

Party 2

中国医药家

屠呦呦

20世纪最伟大科学家之一

300,000,000人次受惠于屠呦呦的科研成果

百花齐吐芳,盛世谱华章

第四篇章

“百花齐放,百家争鸣”,我看这应该成为我们的方针。艺术问题上百花齐放,学术问题上百家争鸣。

——毛泽东, 1956年

Party 2

获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会

融合在一起

一、两弹一星

人物:钱学森、邓稼先

成就:1964原子弹,1966导弹核武器,1967氢弹

影响:打破大国的核垄断,增强国防,提高国际地位

二、航天

1、1970发射人造地球卫星——东方红一号

2、2003杨利伟——中国第一位飞天航天员

3、2008翟志刚——实现太空行走

三、农业与医学

1、20世纪70年代,袁隆平培育出籼型杂交水稻

2、2015年,屠呦呦获得诺贝尔生理∕医学奖

四、文化

1、1956年,毛泽东提出“双百方针”

2、2012年,莫言获得诺贝尔文学奖

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化