第二单元《离骚》课件—2020-2021学年高一语文人教版必修二45张PPT

文档属性

| 名称 | 第二单元《离骚》课件—2020-2021学年高一语文人教版必修二45张PPT |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-23 21:25:48 | ||

图片预览

文档简介

有这样一位诗人——

他骚,

他浪,

他还香!

此何人也?又何谓也?

骚

离

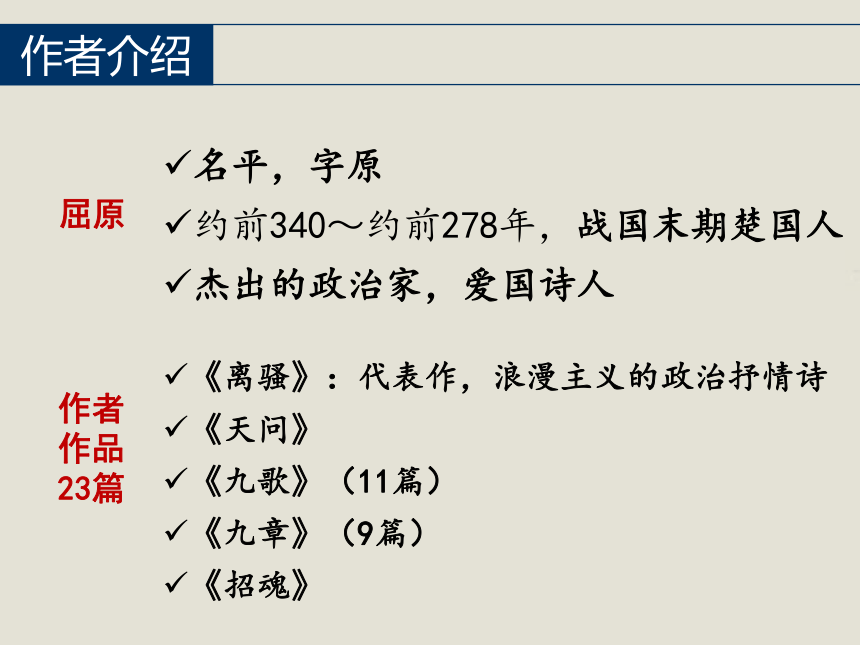

作者介绍

作者作品

23篇

《离骚》:代表作,浪漫主义的政治抒情诗

《天问》

《九歌》(11篇)

《九章》(9篇)

《招魂》

屈原

名平,字原

约前340~约前278年,战国末期楚国人

杰出的政治家,爱国诗人

作者介绍

《离骚》——叙述了屈原的家世出身和政治理想,倾吐了诗人的爱国信念和苦闷心情。

《九歌》——由《国殇》、《山鬼》、《礼魂》等11篇組成,吸取楚地民间的神话故事写成的祭神组曲。

《九章》——由《惜诵》、《涉江》、《哀郢》等9篇组成,写屈原被放逐的经历、处境和悲愤心情。

《天问》——全篇由四言的疑问组成,对自然现象、神话传说和古代史事提出了七百多个问题,表先现屈原追求真理的执着精神。

作者介绍

屈

原

的

贡

献

我国第一位爱国诗人

中国浪漫主义文学的奠基人

“楚辞”的创立者和代表作家

被誉为“楚辞之祖”

开辟了“香草美人”的传统

屈原作品的出现标志着中国诗歌进入了一个由大雅歌唱到浪漫独创的新时代

世界四大文化名人之一

作者介绍

图解屈原的生平

战国时代,连年混战。屈原为楚国左徒,忧心百姓苦难。

屈原立志报国,劝怀王任贤用能,深得怀王信任。

怀王11年,屈原外交成功,六国联盟抗秦,怀王为盟主。

楚国以公子子兰为首的贵族,嫉恨屈原,进谗言,怀王疏远屈原。

张仪乘机向秦王献计,离间齐楚两国,六国联盟自解。

张仪使楚,将价值连城的白璧献予怀王宠姬郑袖。

盟约既毁,张仪赖账,说所许土地为六里。

怀王大怒,率兵十万,进攻秦国。

秦王改变攻齐计划,约齐国两路攻楚,连下楚城。

屈原上言,子兰靳尚等罗织罪名,屈原被革职放逐。

屈原走了。从怀王27年起,秦连年对楚国用兵。楚国事日颓。

秦王来信,约怀王到秦的武关商谈盟约。

怀王被囚咸阳,于顷襄王3年病死。骨架运回楚国。

屈原进言顷襄王,力主联络诸国,共同抗秦。

顷襄王革去屈原三闾大夫之职,派人押送,流放江南,永不北返。

屈原遭遇国家忧患,苦痛愤怨,写下《离骚》。

秦将白起攻破楚国国都,屈原抱了块楚国的石块,纵身跳下汨罗江。

百姓爱戴屈原,每年5月初5,摇着龙船,拜祭屈原。

文学常识

“楚辞”-《楚辞》

打破了《诗经》那种以四言为主的体制,多六、七言

句式长短参差,形式比较自由

多用“兮”“些、只”字助语势富有抒情浪漫色彩。

诗体名—“楚辞”

“楚辞”是以屈原为代表的楚国作家在楚国民歌的基础上创立的一种新诗体。(“皆书楚语,作楚声,记楚地,名楚物,故谓之楚辞。”)

因为最著名的篇目是《离骚》,遂“楚辞”又称为“骚体”。

“盖屈、宋诸骚,皆书楚语、作楚声、纪楚地、名楚物,故可谓之《楚辞》。”

书楚語: 使用楚国方言,如“兮”等

作楚声:南方民间的巫歌,富于幻想

纪楚地:楚国位于今湖北一带,有“洞庭”、“沅”、“江”等地名

名楚物:“兰”、“蕙”、“薜荔”等物产

“ 兮”是有浓厚的楚国地方色彩的语气词。它在诗句中的位置不同,作用也不尽相同。

1、用在句中,表语音的延长;

2、用在句间,表语意未竟,待下句补充;

3、用在句尾,表感叹意味。

就课文来看,“兮”均用在句间,表示语意未完,待下句补充。

补充:“兮”的作用

文学常识

“楚辞”-《楚辞》

语言优美、想象丰富

溶化神话传说,塑造鲜明形象

以楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地的风土人情,具有浓厚的地方色彩,富有积极浪漫主义精神

总集名—《楚辞》

继《诗经》之后的又一部诗歌总集。

由西汉人刘向编辑。

搜集了屈原、宋玉及汉代淮南小山、东方朔、王褒、刘向等人的诗作16篇。

文学常识

《离骚》

《离骚》

372句,93节,2464字。

——《楚辞》中的名篇;

——屈原的代表作;

——是中国古代最长的抒情诗;

——中国爱国主义诗篇的开山之作,开辟了中国文学浪漫主义的源头。

题解:

司马迁:离开忧愁

班固:遭遇忧愁

王逸:离别的忧愁

文学常识

《离骚》

此诗以诗人自述身世、遭遇、心志为中心。前半篇反复倾诉诗人对楚国命运和人民生活的关心,表达革新政治的愿望和坚持理想绝不妥协的意志;后半篇通过神游天界、追求理想的实现和失败后欲以身殉国的陈述,反映出诗人热爱国家和人民的思想感情。

内容主要可概括为两个方面。

一是描述了诗人和当朝统治者的矛盾,即理想与现实的对立;二是描述了诗人心灵的痛苦和纠结,进取和退隐的矛盾。

作品特点

以鲜花、香草来比喻品行高洁的君子

以臭物、萧艾比喻奸佞或变节的小人

以佩带香草来象征诗人的品德修养

充满了积极的浪漫主义精神

想象丰富、意境神奇

巧用比兴手法来表情达意

作品形式:参差错落、灵活多变

方言土语大都经过提炼,辞藻华美,传神状貌,极富于表现力。

作品语言:采用了大量楚地方言,极富于乡土气息

文学常识

《离骚》

司马迁在《史记·屈原列传》中说:“屈原正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。”

《离骚》就是他根据楚国的政治现实和自己的不平遭遇,“发愤以抒情”而创作的一首政治抒情诗。是屈原生活历程的形象记录,是一个崇高而痛苦的灵魂的自传。

《离骚》的创作缘由

文学常识

文本研读

第一段

1.诗人为什么“太息”“掩涕”?此句在文中有什么作用?

【提示】诗人是因为“哀民生之多艰”,即同情人民的艰难生活。这两句承上启下,形象地概括了诗人忧国忧民的博大情怀,给我们塑造了一位“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的诗人形象。

文本研读

第一段

2.速读课文,找出第一段中表现作者心理状态的词语,并分析造成这种心理状态的原因。

哀:民生多艰,朝谇而夕替

怨:灵修不察民心,众女嫉余蛾眉,谓余善淫

3.屈原一生“好修姱以鞿羁兮”,为什么却落得个“謇朝谇而夕替”的结局呢?

【提示】小人献谗言;君王昏聩;诗人不愿同流合污。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

众女嫉余之娥眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮。背绳墨以追曲兮。

4.因为“蕙纕”、“揽茝”遭嫉、被贬,反映出怎样的现实?

作者追求美德,洁身自好却遭嫉、被贬,反映出屈原与周围群小之间的尖锐冲突和君主清浊不分、忠奸不辨的昏庸。“哀”“怨”揭露了楚国政治黑暗、君王昏聩的社会现实,表现出作者因“蕙纕”、“揽茝”遭嫉、被贬而产生的对现实的不满以及自己的政治抱负不能实现的痛苦和愁闷。

5.对于这种社会现实,对自己遭受的不公正的待遇,作者是否一味哀怨?作者报以怎样的态度?

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔

(坚持真理,献身祖国)

宁溘死以流亡兮,吾不忍为此态兮

(嫉恶如仇,不同流合污)

伏清白以死直兮,固前圣之所厚

(刚正不阿,一身正气)

文本研读

第二段

1.请同学们读第二段,找出表现作者心理的词语以及所领起的内容。

悔:相道不察

2.上文是“九死未悔”,这里是“悔相道之不察。“悔”与“不悔”是否矛盾?

不矛盾。①这里的“悔”根据课文内容不是真正的后悔,而只是一种自我反省:是否是当初没有看清道路,应该返回呢?作者这里并没有否定自己的理想,并没有怀疑自己的追求,是“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的具体体现;“延伫”“步”“止息”让我们看到了一位忧疑、彷徨、苦苦思索的诗人形象。

不矛盾。②作者由“悔”生“退”,“退”的目的是“修吾初服”,是为了加强自己的道德修养,进一步完善自我,“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”“高余冠”“长余佩”“佩繁饰”,之后,作者不仅回到了“九死未悔”的境界,而且感情更加深沉,意志更加坚定,信仰更加明确,“民生各有所乐兮,余独好修以为常;虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”,让我们看到一位百折不挠、宁死不屈的硬汉子形象!

3.诗人用哪些花草禽鸟来比喻自己?表现了诗人什么品德?

【提示】用蕙、茝、鸷鸟来比喻自己,表现了他品行高洁、理想高尚、决不同流合污的伟大形象。

4.诗人的“初服”是用什么做的?它比喻什么?

【提示】芰荷、芙蓉、高冠、长佩、繁饰。比喻了诗人远大而高尚的志向。

补充:

表现屈原高尚品质和爱国情怀的诗句:

1.忧国忧民,热爱祖国: 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

2.坚持真理,献身理想绝不后悔: 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

3.疾恶如仇,宁死不同流合污: 宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!

4.洁身自好,自我完善: 民生各所乐兮,余独好修以为常。

5.刚正不阿,学习先贤: 伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

文章总结

从文章中找出屈原的政治思想

固时俗之工巧兮,

偭规矩而改错。

背绳墨以追曲兮,

竞周容以为度。

完善法度

长太息以掩涕兮,

哀民生之多艰。

终不察夫民心。

关注民生

文章总结

文章思想总结

诗人抒发了对楚国命运和人民生活的关心;

表达了自己受谗被疏的遭遇;

表明了自己绝不同流合污的政治态度和“九死未悔” 绝不妥协的坚定信念。

政治理想:哀民生、遵规矩、施美政

政治遭遇:灵修不察、众女嫉余、时俗工巧

心志:屈心抑志、九死未悔

退隐的闪念:回车复路、退修初服

爱国决心:好修为常、体解未变

第一段

第二段

文章总结

全文结构总结

人物形象

屈原形象

学习任务:给屈原画像。

点播:根据哪些句子来画?

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

众女嫉余之蛾眉兮。

······

帅气的屈原

余虽好修姱以鞿羁兮

既替余以蕙纕兮,

又申之以揽茝。

众女嫉余之蛾眉兮

佩缤纷其繁饰兮,

芳菲菲其弥章。

孤傲的屈原

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

沧桑的屈原

长太息以掩涕兮,

哀民生之多艰。

謇朝谇而夕替。

忳郁邑余侘傺兮,

吾独穷困乎此时也。

屈原形象

突出的外部形象

进步的政治改革家,主张法治(“规矩”“绳墨”),主张举贤授能。

主张美政,重视人民的利益和人民的作用(“哀民生之多艰” “怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”),反对统治者的荒淫暴虐和臣子的追逐私利。

追求真理,坚强不屈(“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”)。

“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。”

“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”

鲜明的思想性格

人物形象

大量运用了比喻象征的手法

以采摘香草喻加强自身修养,佩戴香草喻保持修洁等。

运用了不少香花、香草的名称来象征性地表现政治的、思想意识方面的比较抽象的概念

句式长短参差,自由灵活

运用了对偶的修辞手法

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离

课文中大量运用的语气助词“兮”的作用

写作特色

补充:《离骚》中的象征手法

《离骚》中作者常以“香草”“美人”来象征自己(品德高尚)、贤士和君王,并表达政治理想,这是《离骚》的一大艺术特色——“香草美人”式的象征手法,这一手法的运用使《离骚》具有了浓郁的浪漫主义色彩。

在这篇文章中——

1.以花草禽鸟来比喻自己美好的品德。

2. 以“偭规矩而改错”比喻坏人破坏法治。

3. 以采摘香草比喻加强自身修养,佩戴香草比喻保持修洁品格。

汨罗屈子祠

长沙岳麓屈子祠

泽畔行吟五月孤忠沉夜月

离骚寿世三闾遗恨泣秋风

何处招魂,香草还生三户地

当年呵壁,湘流应识九歌天

君不圣相空贤苦求美政感天地

信见疑忠被谤高扬蛾眉观四荒

近人集句吊屈原

【注】呵壁:屈原放逐,入楚先王庙,见壁画天地山川神灵,呵而问之。

为屈原写挽联

课堂练笔

他骚,

他浪,

他还香!

此何人也?又何谓也?

骚

离

作者介绍

作者作品

23篇

《离骚》:代表作,浪漫主义的政治抒情诗

《天问》

《九歌》(11篇)

《九章》(9篇)

《招魂》

屈原

名平,字原

约前340~约前278年,战国末期楚国人

杰出的政治家,爱国诗人

作者介绍

《离骚》——叙述了屈原的家世出身和政治理想,倾吐了诗人的爱国信念和苦闷心情。

《九歌》——由《国殇》、《山鬼》、《礼魂》等11篇組成,吸取楚地民间的神话故事写成的祭神组曲。

《九章》——由《惜诵》、《涉江》、《哀郢》等9篇组成,写屈原被放逐的经历、处境和悲愤心情。

《天问》——全篇由四言的疑问组成,对自然现象、神话传说和古代史事提出了七百多个问题,表先现屈原追求真理的执着精神。

作者介绍

屈

原

的

贡

献

我国第一位爱国诗人

中国浪漫主义文学的奠基人

“楚辞”的创立者和代表作家

被誉为“楚辞之祖”

开辟了“香草美人”的传统

屈原作品的出现标志着中国诗歌进入了一个由大雅歌唱到浪漫独创的新时代

世界四大文化名人之一

作者介绍

图解屈原的生平

战国时代,连年混战。屈原为楚国左徒,忧心百姓苦难。

屈原立志报国,劝怀王任贤用能,深得怀王信任。

怀王11年,屈原外交成功,六国联盟抗秦,怀王为盟主。

楚国以公子子兰为首的贵族,嫉恨屈原,进谗言,怀王疏远屈原。

张仪乘机向秦王献计,离间齐楚两国,六国联盟自解。

张仪使楚,将价值连城的白璧献予怀王宠姬郑袖。

盟约既毁,张仪赖账,说所许土地为六里。

怀王大怒,率兵十万,进攻秦国。

秦王改变攻齐计划,约齐国两路攻楚,连下楚城。

屈原上言,子兰靳尚等罗织罪名,屈原被革职放逐。

屈原走了。从怀王27年起,秦连年对楚国用兵。楚国事日颓。

秦王来信,约怀王到秦的武关商谈盟约。

怀王被囚咸阳,于顷襄王3年病死。骨架运回楚国。

屈原进言顷襄王,力主联络诸国,共同抗秦。

顷襄王革去屈原三闾大夫之职,派人押送,流放江南,永不北返。

屈原遭遇国家忧患,苦痛愤怨,写下《离骚》。

秦将白起攻破楚国国都,屈原抱了块楚国的石块,纵身跳下汨罗江。

百姓爱戴屈原,每年5月初5,摇着龙船,拜祭屈原。

文学常识

“楚辞”-《楚辞》

打破了《诗经》那种以四言为主的体制,多六、七言

句式长短参差,形式比较自由

多用“兮”“些、只”字助语势富有抒情浪漫色彩。

诗体名—“楚辞”

“楚辞”是以屈原为代表的楚国作家在楚国民歌的基础上创立的一种新诗体。(“皆书楚语,作楚声,记楚地,名楚物,故谓之楚辞。”)

因为最著名的篇目是《离骚》,遂“楚辞”又称为“骚体”。

“盖屈、宋诸骚,皆书楚语、作楚声、纪楚地、名楚物,故可谓之《楚辞》。”

书楚語: 使用楚国方言,如“兮”等

作楚声:南方民间的巫歌,富于幻想

纪楚地:楚国位于今湖北一带,有“洞庭”、“沅”、“江”等地名

名楚物:“兰”、“蕙”、“薜荔”等物产

“ 兮”是有浓厚的楚国地方色彩的语气词。它在诗句中的位置不同,作用也不尽相同。

1、用在句中,表语音的延长;

2、用在句间,表语意未竟,待下句补充;

3、用在句尾,表感叹意味。

就课文来看,“兮”均用在句间,表示语意未完,待下句补充。

补充:“兮”的作用

文学常识

“楚辞”-《楚辞》

语言优美、想象丰富

溶化神话传说,塑造鲜明形象

以楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地的风土人情,具有浓厚的地方色彩,富有积极浪漫主义精神

总集名—《楚辞》

继《诗经》之后的又一部诗歌总集。

由西汉人刘向编辑。

搜集了屈原、宋玉及汉代淮南小山、东方朔、王褒、刘向等人的诗作16篇。

文学常识

《离骚》

《离骚》

372句,93节,2464字。

——《楚辞》中的名篇;

——屈原的代表作;

——是中国古代最长的抒情诗;

——中国爱国主义诗篇的开山之作,开辟了中国文学浪漫主义的源头。

题解:

司马迁:离开忧愁

班固:遭遇忧愁

王逸:离别的忧愁

文学常识

《离骚》

此诗以诗人自述身世、遭遇、心志为中心。前半篇反复倾诉诗人对楚国命运和人民生活的关心,表达革新政治的愿望和坚持理想绝不妥协的意志;后半篇通过神游天界、追求理想的实现和失败后欲以身殉国的陈述,反映出诗人热爱国家和人民的思想感情。

内容主要可概括为两个方面。

一是描述了诗人和当朝统治者的矛盾,即理想与现实的对立;二是描述了诗人心灵的痛苦和纠结,进取和退隐的矛盾。

作品特点

以鲜花、香草来比喻品行高洁的君子

以臭物、萧艾比喻奸佞或变节的小人

以佩带香草来象征诗人的品德修养

充满了积极的浪漫主义精神

想象丰富、意境神奇

巧用比兴手法来表情达意

作品形式:参差错落、灵活多变

方言土语大都经过提炼,辞藻华美,传神状貌,极富于表现力。

作品语言:采用了大量楚地方言,极富于乡土气息

文学常识

《离骚》

司马迁在《史记·屈原列传》中说:“屈原正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。”

《离骚》就是他根据楚国的政治现实和自己的不平遭遇,“发愤以抒情”而创作的一首政治抒情诗。是屈原生活历程的形象记录,是一个崇高而痛苦的灵魂的自传。

《离骚》的创作缘由

文学常识

文本研读

第一段

1.诗人为什么“太息”“掩涕”?此句在文中有什么作用?

【提示】诗人是因为“哀民生之多艰”,即同情人民的艰难生活。这两句承上启下,形象地概括了诗人忧国忧民的博大情怀,给我们塑造了一位“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的诗人形象。

文本研读

第一段

2.速读课文,找出第一段中表现作者心理状态的词语,并分析造成这种心理状态的原因。

哀:民生多艰,朝谇而夕替

怨:灵修不察民心,众女嫉余蛾眉,谓余善淫

3.屈原一生“好修姱以鞿羁兮”,为什么却落得个“謇朝谇而夕替”的结局呢?

【提示】小人献谗言;君王昏聩;诗人不愿同流合污。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

众女嫉余之娥眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮。背绳墨以追曲兮。

4.因为“蕙纕”、“揽茝”遭嫉、被贬,反映出怎样的现实?

作者追求美德,洁身自好却遭嫉、被贬,反映出屈原与周围群小之间的尖锐冲突和君主清浊不分、忠奸不辨的昏庸。“哀”“怨”揭露了楚国政治黑暗、君王昏聩的社会现实,表现出作者因“蕙纕”、“揽茝”遭嫉、被贬而产生的对现实的不满以及自己的政治抱负不能实现的痛苦和愁闷。

5.对于这种社会现实,对自己遭受的不公正的待遇,作者是否一味哀怨?作者报以怎样的态度?

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔

(坚持真理,献身祖国)

宁溘死以流亡兮,吾不忍为此态兮

(嫉恶如仇,不同流合污)

伏清白以死直兮,固前圣之所厚

(刚正不阿,一身正气)

文本研读

第二段

1.请同学们读第二段,找出表现作者心理的词语以及所领起的内容。

悔:相道不察

2.上文是“九死未悔”,这里是“悔相道之不察。“悔”与“不悔”是否矛盾?

不矛盾。①这里的“悔”根据课文内容不是真正的后悔,而只是一种自我反省:是否是当初没有看清道路,应该返回呢?作者这里并没有否定自己的理想,并没有怀疑自己的追求,是“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的具体体现;“延伫”“步”“止息”让我们看到了一位忧疑、彷徨、苦苦思索的诗人形象。

不矛盾。②作者由“悔”生“退”,“退”的目的是“修吾初服”,是为了加强自己的道德修养,进一步完善自我,“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”“高余冠”“长余佩”“佩繁饰”,之后,作者不仅回到了“九死未悔”的境界,而且感情更加深沉,意志更加坚定,信仰更加明确,“民生各有所乐兮,余独好修以为常;虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”,让我们看到一位百折不挠、宁死不屈的硬汉子形象!

3.诗人用哪些花草禽鸟来比喻自己?表现了诗人什么品德?

【提示】用蕙、茝、鸷鸟来比喻自己,表现了他品行高洁、理想高尚、决不同流合污的伟大形象。

4.诗人的“初服”是用什么做的?它比喻什么?

【提示】芰荷、芙蓉、高冠、长佩、繁饰。比喻了诗人远大而高尚的志向。

补充:

表现屈原高尚品质和爱国情怀的诗句:

1.忧国忧民,热爱祖国: 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

2.坚持真理,献身理想绝不后悔: 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

3.疾恶如仇,宁死不同流合污: 宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!

4.洁身自好,自我完善: 民生各所乐兮,余独好修以为常。

5.刚正不阿,学习先贤: 伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

文章总结

从文章中找出屈原的政治思想

固时俗之工巧兮,

偭规矩而改错。

背绳墨以追曲兮,

竞周容以为度。

完善法度

长太息以掩涕兮,

哀民生之多艰。

终不察夫民心。

关注民生

文章总结

文章思想总结

诗人抒发了对楚国命运和人民生活的关心;

表达了自己受谗被疏的遭遇;

表明了自己绝不同流合污的政治态度和“九死未悔” 绝不妥协的坚定信念。

政治理想:哀民生、遵规矩、施美政

政治遭遇:灵修不察、众女嫉余、时俗工巧

心志:屈心抑志、九死未悔

退隐的闪念:回车复路、退修初服

爱国决心:好修为常、体解未变

第一段

第二段

文章总结

全文结构总结

人物形象

屈原形象

学习任务:给屈原画像。

点播:根据哪些句子来画?

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

众女嫉余之蛾眉兮。

······

帅气的屈原

余虽好修姱以鞿羁兮

既替余以蕙纕兮,

又申之以揽茝。

众女嫉余之蛾眉兮

佩缤纷其繁饰兮,

芳菲菲其弥章。

孤傲的屈原

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

沧桑的屈原

长太息以掩涕兮,

哀民生之多艰。

謇朝谇而夕替。

忳郁邑余侘傺兮,

吾独穷困乎此时也。

屈原形象

突出的外部形象

进步的政治改革家,主张法治(“规矩”“绳墨”),主张举贤授能。

主张美政,重视人民的利益和人民的作用(“哀民生之多艰” “怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”),反对统治者的荒淫暴虐和臣子的追逐私利。

追求真理,坚强不屈(“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”)。

“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。”

“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”

鲜明的思想性格

人物形象

大量运用了比喻象征的手法

以采摘香草喻加强自身修养,佩戴香草喻保持修洁等。

运用了不少香花、香草的名称来象征性地表现政治的、思想意识方面的比较抽象的概念

句式长短参差,自由灵活

运用了对偶的修辞手法

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离

课文中大量运用的语气助词“兮”的作用

写作特色

补充:《离骚》中的象征手法

《离骚》中作者常以“香草”“美人”来象征自己(品德高尚)、贤士和君王,并表达政治理想,这是《离骚》的一大艺术特色——“香草美人”式的象征手法,这一手法的运用使《离骚》具有了浓郁的浪漫主义色彩。

在这篇文章中——

1.以花草禽鸟来比喻自己美好的品德。

2. 以“偭规矩而改错”比喻坏人破坏法治。

3. 以采摘香草比喻加强自身修养,佩戴香草比喻保持修洁品格。

汨罗屈子祠

长沙岳麓屈子祠

泽畔行吟五月孤忠沉夜月

离骚寿世三闾遗恨泣秋风

何处招魂,香草还生三户地

当年呵壁,湘流应识九歌天

君不圣相空贤苦求美政感天地

信见疑忠被谤高扬蛾眉观四荒

近人集句吊屈原

【注】呵壁:屈原放逐,入楚先王庙,见壁画天地山川神灵,呵而问之。

为屈原写挽联

课堂练笔