人美版(北京) 二年级上册美术 第16课 农民画中的节日 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人美版(北京) 二年级上册美术 第16课 农民画中的节日 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 116.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2021-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 农民画中的节日

是否属于 地方课程或校本课程 否 是否属于

跨学科主题教学 (如果“是”,请填写涉及学科)

学科 美术 学段: 低 年级 二年级

相关 领域 欣赏·评述

教材 义务教育教科书

以下内容、形式均只供参考,参评者可自行设计。

教学过程既可以采用表格式描述,也可以采取叙事的方式。如教学设计已经过实施,则应尽量采用写实的方式将教学过程的真实情景以及某些值得注意和思考的现象和事件描述清楚;如教学设计尚未经过实施,则应着重将教学中的关键环节以及教学过程中可能出现的问题及处理办法描述清楚。表格中所列项目及格式仅供参考,应根据实际教学情况进行调整。

指导思想与理论依据

指导思想: 以美术课程标准、美术核心素养为指导思想。本属于“欣赏·评述”领域课程。教学设计以二年级学生发展为本,以学生为教学主体,引导学生积极参加美术实践活动。通过课程学习培养学生的文化理解、图像识读、审美判断、美术表现等核心素养。

理论依据:

以学生发展为本,以发展学生美术核心素养为主要目标。依托“生本教育”理念,本着教师少教学生多学的理念,构建实效的美术课堂。本教学设计从学生的基本认知规律出发,引导学生在任务的驱动下,主动去探索知识,积极去实践,启发学生思考、细致的观察和分析,教学生学会学习。本课教学中,提出少而精、富有启发性的问题,启发学生的思考并给学生时间,然后因势利导,使学生的认识步步深入。并结合引导学生亲自观察、动手试一试,在实践中激发和培养学生积极思考及其解决问题的能力,个过程注重学生的实际获得。

教学背景分析

教学内容: 《农民画中的节日》属于“欣赏·评述”领域课程。本课以中国传统民间节日为主题欣赏农民画的作品。纵观整套教材,学生在一年级的《民间泥玩具》接受了欣赏·评述的启蒙学习,三年级还会在《漫画欣赏》等课中继续学习欣赏·评述的方法,本课属于承上启下的内容。在本册教材中,从题材内容上来分析,它与《节日里》一课成为一个单元,学生参考在本节课了解的节日,进行绘画——本课侧重了解中国民间节日以及少数民族节日的文化,感受农民画动态生动、色彩鲜艳的特点。

因此在本课的教学设计中,加强学生体验活动,调动学生积极参与,并用简单的语言表达自己的感受。

学生情况:

二年级学生有一定的欣赏认知能力,能用喜欢、好看等简单的词语描述对画面的感受,同时学生知道一些简单节日和习俗。但是对于节日的分类,以及少数民族的节日不是太了解。教材上提供的节日,更是没有听说过,课上没有时间解决节日的习俗等内容。

课前调查:

问题

解决

1、说一说知道的节日

帮助学生简单梳理节日的类型

2、对应教材选择想要了解的节日。

查找相关资料,课上与同学分享。

3、对比观察动态,感受生动,学生有一定困难

课上利用小军鼓,学生通过自己打鼓,与画面中《腰鼓》的人物进行对比,从而了解人物动态生动。

教学方式:

本节课的设计主要以学生日常生活中的节日为认知基础,拓展学生的认知范围,通过让学生听一听、想一想、连一连,看一看、比一比、试一试等环节激活学生的认知经验,同时让学生在观察对比照片与农民画作品中进行对比,引导学生学会观察农民画的特点开始尝试抓住特征进行绘画表现。

观察分析:培养学生细致的观察和分析能力。

试验探究:学生通过对比、试着做,发现问题,教师引导学生探究解决方法,调动学生的参与活动的全员性,突出学生在体验中探究的学习方法。

互动式学习:教师引导学生参与到教学中,体现学生的主体性,教学中老师处于引导,在沟通和交流的过程中教师了解到学生的需要,这种关系定位使课堂气氛活跃,查找问题的所在,从而找出解决问题的方法,使教学质量不断提高。

教学手段:

通过文字、图片等资料的学习,引导学生总结归纳人物头部结构特点,通过观察、分析、对比研究、试验画、实践分层解决不同角度人物头部结构特点。

技术准备:

根据本课教学的要求,准备教学课件,照片等。

教师准备:

教学课件、每组一份资料(选择的节日图片和与它对应的生活照片)

学生准备:

每人一份学习单、每组一个小军鼓

教学目标(内容框架)

知识与技能: 知识: 了解中国传统民间节日的文化风俗及活动。感受色彩和画面特点。

技能: 观察、分析农民画的特点,用自己的语言表达这些作品的感受。

过程与方法:

通过多方位的感知体验和小组探究活动,对农民画进行观察、思考、对比、分析,掌握欣赏的基本方法,表达自己的感受。

情感、态度价值观:

通过欣赏,引导学生对节日生活的美好回忆和感受,丰富学生的体验,培养学生热爱生活的情感。

重点:了解不同民族的节日风俗及活动,引导学生分析农民画的造型、色彩特点。

难点:引导学生初步理解、体会艺术是对生活的概括、提炼和美化,并简单说一说观看农民画的感受。

教学流程示意(可选项)

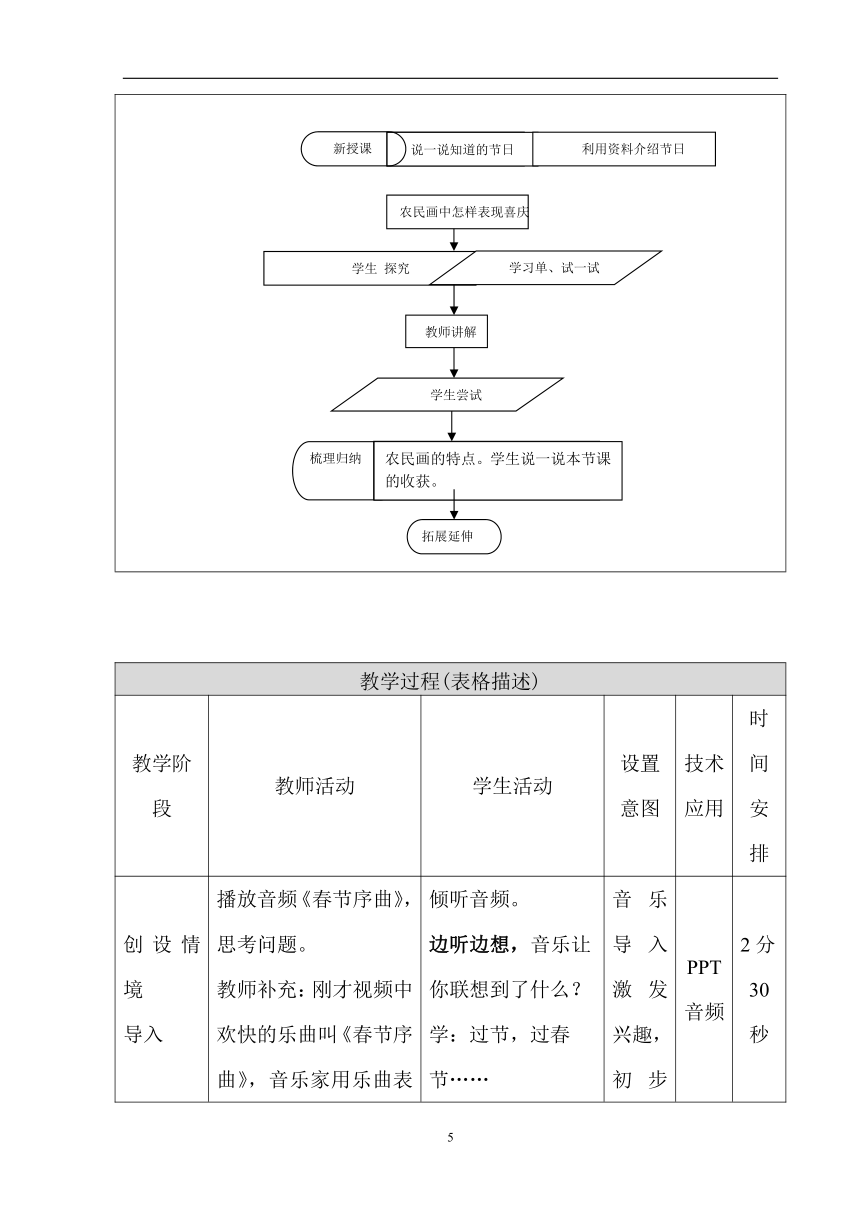

教学过程(表格描述)

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图 技术应用 时间安排

创设情境 导入 播放音频《春节序曲》,思考问题。

教师补充:刚才视频中欢快的乐曲叫《春节序曲》,音乐家用乐曲表现节日,人们用跳舞、贴春联等。表现了节日的喜庆,还可以用什么形式表现呢?

出示课题-农民画中的节日

倾听音频。

边听边想,音乐让你联想到了什么?

学:过节,过春节……

音乐导入激发兴趣,初步了解农民画。 PPT

音频 2分30秒

新课讲解 一、

1、说一说了解的节日和习俗

2、连线了解四大传统节日和习俗。

3、分享资料,了解教材中感兴趣的节日的内容和习俗。

4、教师补充:泼水节、望果节相关内容 中秋节

元宵节

端午节

重阳节

春节:放鞭炮、逛庙会

清明节:踏青、祭扫

端午节:吃粽子、赛龙舟

中秋节:吃月饼、赏月

学生利用资料分析

六月六、火狗舞、跳花灯、腰鼓

学生观看 学生利用课前查找的相关资料,课上进行汇报,初步了解教材中农民画中的节日。 PPT

视频 10分钟

实践操作 二、农民画是怎样表现过节的喜庆气氛的?

小组探究:

1、农民画里的节日和生活中的节日一样吗?

2、从哪可以看出节日的气氛。(利用学习单进行讨论)

3、试着简单地说一说农民画的特点。

学生小组探究:

资料(选中的教材中的农民画和与其相对应的生活中的照片)

学习单:

1、我发现农民画画面构图( )、

人物动态( )、

色彩特别( )、

还有很多装饰( )

2、我模仿了画中( )的动作,我能体会到画中人物( )的心情。

汇报讨论结果

给学生充分的研究时间,自己对比观察、分析,发现农民画的特点。

13分钟

三、教师分析、引导细致观察

1、以《腰鼓》为例,播放视频,观看动态。

学生体验打鼓的动态

教师归纳出:

动态生动

2、颜色的使用发现色彩鲜艳。

3、总结农民画的特点。

教师板书 倾听、对比、观察、思考、体验

按照安塞腰鼓的方式,进行打鼓感受动态生动。

学生初步了解农民画的特点。 激发兴趣,让学生自己发现动态生动的特点。 PPT

视频 6分钟

分享交流 四、引导学生再次观察完成学习单,说一说本节课的收获。

画里的节日是在观察生活的基础上,

通过提炼、艺术加工表现出来的。

画里的内容、情节与生活中的节日

一样,但表现出的形式又有所不同 学生再次观察自己组的农民画。感受农民画的特点。 巩固学习内容,再次欣赏

6分钟

拓展提高 播放——农民画视频

结束语:鼓励学生回家对中国的节日继续关注。 农民画深受大家的喜爱,通过欣赏,感受农民画在生活中的应用。 持续的兴趣 视频 3分钟

学习效果评价设计

一、评价方式 主要采用教师及时评价、学生学习单自评以及小组的评价的方式。

二、评价特色:

主要采取自评的方式,让学生以小组合作探究的形式完成及使用学习单。

三、对课堂的评价:

教师及时对学生的问题给予纠正,并能够鼓励学生大胆表达。

评价量规:

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

在本堂课的教学设计中,我一改以往欣赏课教师一人讲到底的教学方法,大胆地采用了以下方法: 一、音频导入,激发兴趣

根据低年级学生容易走神的问题,课堂上我采用音频导入,吸引学生注意力。直接将学生引入要学习的内容,不仅活跃了课堂气氛,更是引发了学生对农民画的学习欲望。

二、转变方式,增强情趣

转变传统的学习模式,变传授式为学生自主学习。

借助资料,初识农民画中的节日

以往的欣赏·评述课就是教师一个人演讲。而这节课教师发挥了学生的主体作用,课前学生查找资料,课上进行交流,让学生在交流的过程中初步了解一些平时不太熟悉的节日。

欣赏探究,学习农民画的特点

以往的欣赏·评述课都是由教师逐个画面进行分析、讲解、传授,从而引领学生认知、理解。本节课教师首先让学生根据自己学习小组选择的节日,利用图片资料中农民画和生活中的照片进行对比,发现学生不会回答问题的时候,帮助学生归纳总结农民画的特点,再次给学生小组探究的时间巩固学习内容。

合作交流,谈谈本节课的收获

以往的欣赏·评述课,整节课都只有教师枯燥乏味的讲解、分析。在本节课设计中,为了更好地帮助学生了解农民画的特点,课上教师设计了合作交流,说一说本节课的收获,并归纳出:动态生动、颜色鲜艳、构图饱满等美术语言,培养学生不仅能欣赏,更能够大胆表达。

2

课题 农民画中的节日

是否属于 地方课程或校本课程 否 是否属于

跨学科主题教学 (如果“是”,请填写涉及学科)

学科 美术 学段: 低 年级 二年级

相关 领域 欣赏·评述

教材 义务教育教科书

以下内容、形式均只供参考,参评者可自行设计。

教学过程既可以采用表格式描述,也可以采取叙事的方式。如教学设计已经过实施,则应尽量采用写实的方式将教学过程的真实情景以及某些值得注意和思考的现象和事件描述清楚;如教学设计尚未经过实施,则应着重将教学中的关键环节以及教学过程中可能出现的问题及处理办法描述清楚。表格中所列项目及格式仅供参考,应根据实际教学情况进行调整。

指导思想与理论依据

指导思想: 以美术课程标准、美术核心素养为指导思想。本属于“欣赏·评述”领域课程。教学设计以二年级学生发展为本,以学生为教学主体,引导学生积极参加美术实践活动。通过课程学习培养学生的文化理解、图像识读、审美判断、美术表现等核心素养。

理论依据:

以学生发展为本,以发展学生美术核心素养为主要目标。依托“生本教育”理念,本着教师少教学生多学的理念,构建实效的美术课堂。本教学设计从学生的基本认知规律出发,引导学生在任务的驱动下,主动去探索知识,积极去实践,启发学生思考、细致的观察和分析,教学生学会学习。本课教学中,提出少而精、富有启发性的问题,启发学生的思考并给学生时间,然后因势利导,使学生的认识步步深入。并结合引导学生亲自观察、动手试一试,在实践中激发和培养学生积极思考及其解决问题的能力,个过程注重学生的实际获得。

教学背景分析

教学内容: 《农民画中的节日》属于“欣赏·评述”领域课程。本课以中国传统民间节日为主题欣赏农民画的作品。纵观整套教材,学生在一年级的《民间泥玩具》接受了欣赏·评述的启蒙学习,三年级还会在《漫画欣赏》等课中继续学习欣赏·评述的方法,本课属于承上启下的内容。在本册教材中,从题材内容上来分析,它与《节日里》一课成为一个单元,学生参考在本节课了解的节日,进行绘画——本课侧重了解中国民间节日以及少数民族节日的文化,感受农民画动态生动、色彩鲜艳的特点。

因此在本课的教学设计中,加强学生体验活动,调动学生积极参与,并用简单的语言表达自己的感受。

学生情况:

二年级学生有一定的欣赏认知能力,能用喜欢、好看等简单的词语描述对画面的感受,同时学生知道一些简单节日和习俗。但是对于节日的分类,以及少数民族的节日不是太了解。教材上提供的节日,更是没有听说过,课上没有时间解决节日的习俗等内容。

课前调查:

问题

解决

1、说一说知道的节日

帮助学生简单梳理节日的类型

2、对应教材选择想要了解的节日。

查找相关资料,课上与同学分享。

3、对比观察动态,感受生动,学生有一定困难

课上利用小军鼓,学生通过自己打鼓,与画面中《腰鼓》的人物进行对比,从而了解人物动态生动。

教学方式:

本节课的设计主要以学生日常生活中的节日为认知基础,拓展学生的认知范围,通过让学生听一听、想一想、连一连,看一看、比一比、试一试等环节激活学生的认知经验,同时让学生在观察对比照片与农民画作品中进行对比,引导学生学会观察农民画的特点开始尝试抓住特征进行绘画表现。

观察分析:培养学生细致的观察和分析能力。

试验探究:学生通过对比、试着做,发现问题,教师引导学生探究解决方法,调动学生的参与活动的全员性,突出学生在体验中探究的学习方法。

互动式学习:教师引导学生参与到教学中,体现学生的主体性,教学中老师处于引导,在沟通和交流的过程中教师了解到学生的需要,这种关系定位使课堂气氛活跃,查找问题的所在,从而找出解决问题的方法,使教学质量不断提高。

教学手段:

通过文字、图片等资料的学习,引导学生总结归纳人物头部结构特点,通过观察、分析、对比研究、试验画、实践分层解决不同角度人物头部结构特点。

技术准备:

根据本课教学的要求,准备教学课件,照片等。

教师准备:

教学课件、每组一份资料(选择的节日图片和与它对应的生活照片)

学生准备:

每人一份学习单、每组一个小军鼓

教学目标(内容框架)

知识与技能: 知识: 了解中国传统民间节日的文化风俗及活动。感受色彩和画面特点。

技能: 观察、分析农民画的特点,用自己的语言表达这些作品的感受。

过程与方法:

通过多方位的感知体验和小组探究活动,对农民画进行观察、思考、对比、分析,掌握欣赏的基本方法,表达自己的感受。

情感、态度价值观:

通过欣赏,引导学生对节日生活的美好回忆和感受,丰富学生的体验,培养学生热爱生活的情感。

重点:了解不同民族的节日风俗及活动,引导学生分析农民画的造型、色彩特点。

难点:引导学生初步理解、体会艺术是对生活的概括、提炼和美化,并简单说一说观看农民画的感受。

教学流程示意(可选项)

教学过程(表格描述)

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图 技术应用 时间安排

创设情境 导入 播放音频《春节序曲》,思考问题。

教师补充:刚才视频中欢快的乐曲叫《春节序曲》,音乐家用乐曲表现节日,人们用跳舞、贴春联等。表现了节日的喜庆,还可以用什么形式表现呢?

出示课题-农民画中的节日

倾听音频。

边听边想,音乐让你联想到了什么?

学:过节,过春节……

音乐导入激发兴趣,初步了解农民画。 PPT

音频 2分30秒

新课讲解 一、

1、说一说了解的节日和习俗

2、连线了解四大传统节日和习俗。

3、分享资料,了解教材中感兴趣的节日的内容和习俗。

4、教师补充:泼水节、望果节相关内容 中秋节

元宵节

端午节

重阳节

春节:放鞭炮、逛庙会

清明节:踏青、祭扫

端午节:吃粽子、赛龙舟

中秋节:吃月饼、赏月

学生利用资料分析

六月六、火狗舞、跳花灯、腰鼓

学生观看 学生利用课前查找的相关资料,课上进行汇报,初步了解教材中农民画中的节日。 PPT

视频 10分钟

实践操作 二、农民画是怎样表现过节的喜庆气氛的?

小组探究:

1、农民画里的节日和生活中的节日一样吗?

2、从哪可以看出节日的气氛。(利用学习单进行讨论)

3、试着简单地说一说农民画的特点。

学生小组探究:

资料(选中的教材中的农民画和与其相对应的生活中的照片)

学习单:

1、我发现农民画画面构图( )、

人物动态( )、

色彩特别( )、

还有很多装饰( )

2、我模仿了画中( )的动作,我能体会到画中人物( )的心情。

汇报讨论结果

给学生充分的研究时间,自己对比观察、分析,发现农民画的特点。

13分钟

三、教师分析、引导细致观察

1、以《腰鼓》为例,播放视频,观看动态。

学生体验打鼓的动态

教师归纳出:

动态生动

2、颜色的使用发现色彩鲜艳。

3、总结农民画的特点。

教师板书 倾听、对比、观察、思考、体验

按照安塞腰鼓的方式,进行打鼓感受动态生动。

学生初步了解农民画的特点。 激发兴趣,让学生自己发现动态生动的特点。 PPT

视频 6分钟

分享交流 四、引导学生再次观察完成学习单,说一说本节课的收获。

画里的节日是在观察生活的基础上,

通过提炼、艺术加工表现出来的。

画里的内容、情节与生活中的节日

一样,但表现出的形式又有所不同 学生再次观察自己组的农民画。感受农民画的特点。 巩固学习内容,再次欣赏

6分钟

拓展提高 播放——农民画视频

结束语:鼓励学生回家对中国的节日继续关注。 农民画深受大家的喜爱,通过欣赏,感受农民画在生活中的应用。 持续的兴趣 视频 3分钟

学习效果评价设计

一、评价方式 主要采用教师及时评价、学生学习单自评以及小组的评价的方式。

二、评价特色:

主要采取自评的方式,让学生以小组合作探究的形式完成及使用学习单。

三、对课堂的评价:

教师及时对学生的问题给予纠正,并能够鼓励学生大胆表达。

评价量规:

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

在本堂课的教学设计中,我一改以往欣赏课教师一人讲到底的教学方法,大胆地采用了以下方法: 一、音频导入,激发兴趣

根据低年级学生容易走神的问题,课堂上我采用音频导入,吸引学生注意力。直接将学生引入要学习的内容,不仅活跃了课堂气氛,更是引发了学生对农民画的学习欲望。

二、转变方式,增强情趣

转变传统的学习模式,变传授式为学生自主学习。

借助资料,初识农民画中的节日

以往的欣赏·评述课就是教师一个人演讲。而这节课教师发挥了学生的主体作用,课前学生查找资料,课上进行交流,让学生在交流的过程中初步了解一些平时不太熟悉的节日。

欣赏探究,学习农民画的特点

以往的欣赏·评述课都是由教师逐个画面进行分析、讲解、传授,从而引领学生认知、理解。本节课教师首先让学生根据自己学习小组选择的节日,利用图片资料中农民画和生活中的照片进行对比,发现学生不会回答问题的时候,帮助学生归纳总结农民画的特点,再次给学生小组探究的时间巩固学习内容。

合作交流,谈谈本节课的收获

以往的欣赏·评述课,整节课都只有教师枯燥乏味的讲解、分析。在本节课设计中,为了更好地帮助学生了解农民画的特点,课上教师设计了合作交流,说一说本节课的收获,并归纳出:动态生动、颜色鲜艳、构图饱满等美术语言,培养学生不仅能欣赏,更能够大胆表达。

2