物质的量在化学实验中的应用说课稿

文档属性

| 名称 | 物质的量在化学实验中的应用说课稿 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2012-03-02 13:36:22 | ||

图片预览

文档简介

“化学必修1 1-2 第三课时物质的量在化学实验中的应用”说课

一、教材分析

1、教材的地位及其作用

本节课选自人教版普通高中课程标准实验教科书化学1(必修)第一章第二节第三课时。本课内容是本节的重点内容,本课在学习了物质的量、摩尔质量、气体摩尔体积的基础上引入了新的表示溶液组成的物理量——物质的量浓度,从而明确“配制一定物质的量浓度的溶液”这一主要教学目标,通过本课的教学,既巩固学生对 “物质的量”的运用, 扩充对溶液组成表示方法的认识,提高他们化学计算的能力。为学生日后定量的了解化学原理与化学变化打下基础。同时溶液的配制是高中学生掌握的第一个定量实验。这个实验,为他们将来进行定量实验和科学研究垫定基础。

2、教学目标分析

知识与技能目标:

理解物质的量浓度的基本涵义;

掌握物质的量浓度的简单计算;

初步学会使用容量瓶配制一定物质的量浓度的溶液。

过程与方法目标:

通过对溶质的质量分数与物质的量浓度的对比,提高运用比较、归纳、推理的能力,提高化学计算能力。

通过物质的量浓度及其溶液配制的教学,培养观察能力、自学能力及探究能力。

情感态度与价值观目标:

a、在相互交流中提高学习科学的兴趣;

b、通过实验操作的演练和实验误差的分析严谨求学的学习态度。

3、教学重点、难点

重点:物质的量浓度的概念;一定物质的量浓度溶液的配制。

难点:一定物质的量浓度溶液的配制。

二、学情分析:

本课的教学对象是高一学生,他们具有一定信息处理、信息转换的能力,已经掌握了溶质的质量分数浓度,对于物质的量浓度的概念的掌握将存在一定的影响。可以采用比较法对后者产生正影响,同时在学习中注意区分溶液的体积与溶剂的体积,注意对概念理解的严谨性培养。

配制一定物质的量浓度溶液实验步骤较多,学生容易出现各种错误,如漏掉实验步骤,实验仪器选用不完整,误差分析错误等,对于高一新生而言需要不断地加强刺激,需要多次的尝试。

三、教法分析

物质的量浓度对学生而言是一个全新的物理量,教师可以通过学生已有知识创设情境,让学生自主学习、比较不同物理量,同时通过简单反馈和简单计算的演练,初步掌握物质的量浓度这一概念。

一定物质的量浓度溶液的配制主要从配制步骤,选用仪器、误差分析三个方面考察,其中实验步骤和误差分析最难掌握。结合本实验原理指导阅读课本、师生共同演示实验,学生通过观察发现问题、通过讨论解决问题、通过教师引导理解原理。通过反馈练习运用原理。从而沿着发现问题——解决问题——理解原理——运用原理的科学研究的路径掌握知识。

四、教学程序:

1、引入课题

通过学生已经掌握的多数化学反应在溶液进行这一情境,引出对于溶液浓度的表示,通过对于溶液取用的比较,引出表示溶液组成的方法之一 ——物质的量浓度。在此过程中,学生能够初步理解新的物理量创设的目的与意义

2、自主比较学习

指导学生阅读课本P15—16相应内容,通过溶质的质量分数与物质的量浓度的比较,理解物质的量浓度之一概念

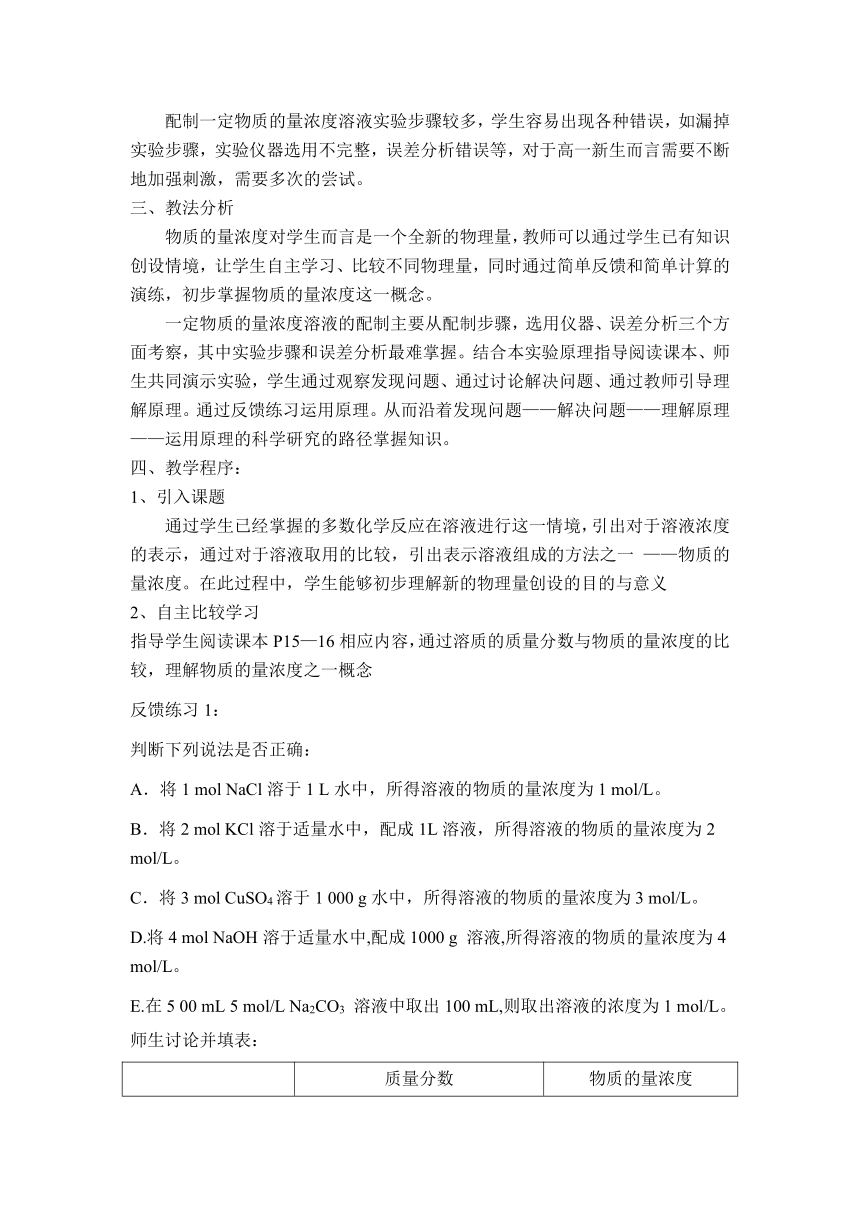

反馈练习1:

判断下列说法是否正确:

A.将1 mol NaCl溶于1 L水中,所得溶液的物质的量浓度为1 mol/L。

B.将2 mol KCl溶于适量水中,配成1L溶液,所得溶液的物质的量浓度为2 mol/L。

C.将3 mol CuSO4溶于1 000 g水中,所得溶液的物质的量浓度为3 mol/L。

D.将4 mol NaOH溶于适量水中,配成1000 g 溶液,所得溶液的物质的量浓度为4 mol/L。

E.在5 00 mL 5 mol/L Na2CO3 溶液中取出100 mL,则取出溶液的浓度为1 mol/L。

师生讨论并填表:

质量分数 物质的量浓度

溶质单位 g mol

溶液单位 g L

单位 1 mol/L

数值关系 质量分数相同的两溶液其物质的量浓度一般不等。 物质的量浓度相同的两溶液其质量分数一般不等。

表达式 w=m质/m液 cB=n/V

相同点 都表示溶质和溶液的相对比值。

阅读课本P16例题

反馈练习2:

计算下列物质的物质的量浓度

1、将1 mol NaCl溶于适量水中配成0.5 L溶液,所得溶液的物质的量浓度为多少。

2、将117 gNaCl溶于适量水中配成1 L溶液,所得溶液的物质的量浓度为多少

3、2L NaOH溶液中溶有4 molNaOH,则该溶液的物质的量浓度为多少

4、配制500 mL 0.2 mol/L 的NaCl 溶液需要称取多少克NaCl?

3、学生分组实验——认识容量瓶

教师介绍:一定物质的量浓度溶液配制的关键——溶液体积的确定,引出新的仪器——容量瓶。

学生分组实验:观察容量瓶,认识容量瓶的形状、标度等信息,同时在教师的启迪下得出容量瓶使用的注意事项。

4、师生共同演练实验

指导阅读课本P16—17关于一定物质的量浓度溶液配制的实验操作的内容。

教师演示与学生代表演示相结合的方式,教授一定物质的量浓度溶液配制的仪器、步骤等内容。其中:

教师演示“浓溶液的转移”、“洗涤后的摇匀”、“定容后的摇匀”。

学生代表演示:溶质所需质量的计算、溶质的称量、溶质的溶解、玻璃棒和烧杯的洗涤、定容。

教师记录:在学生演示的同时教师记录演示过程中出现的问题或引起误差的操作。

学生分组讨论:出错的操作错误原因及其引起的误差分析。

教师总结实验步骤及实验仪器:计算、称量(天平或量筒)、 溶解(玻璃棒和烧杯)、.移液(玻璃棒、烧杯、容量瓶) 、洗涤(玻璃棒、烧杯、容量瓶)、定容(玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管)、摇匀(容量瓶)

反馈练习3:课本P17 学与问

反馈练习4:

误差判断

引起误差的操作 误差的结果

m V c

称量时,砝码生锈

向容量瓶注液时少量流出

未洗净烧杯或玻璃棒

未冷却至室温而注入定容

定容时加水过量用吸管吸出

使用时容量瓶中有极少量水

定容摇匀后液面下降又加水

定容摇匀后,液面下降

[板书设计]

三、物质的量在化学实验中的应用

1、物质的量浓度

意义、定义、表达式

溶质的质量分数与物质的量浓度的比较

2、配制一定物质的量浓度的溶液

(1)认识容量瓶

(2)所用仪器:1.天平,2.滤纸,3.药匙,4.容量瓶,5.烧杯,6.玻璃棒,7.胶头滴管。

(3)配制步骤:1.计算,2.称量,3.溶解,4.移液,5.洗涤,6.定容,7.摇匀,8.装瓶。

(4)操作注意事项与误差分析

课后作业:1、阅读P17页 思考与交流

2、P18 习题3、4

一、教材分析

1、教材的地位及其作用

本节课选自人教版普通高中课程标准实验教科书化学1(必修)第一章第二节第三课时。本课内容是本节的重点内容,本课在学习了物质的量、摩尔质量、气体摩尔体积的基础上引入了新的表示溶液组成的物理量——物质的量浓度,从而明确“配制一定物质的量浓度的溶液”这一主要教学目标,通过本课的教学,既巩固学生对 “物质的量”的运用, 扩充对溶液组成表示方法的认识,提高他们化学计算的能力。为学生日后定量的了解化学原理与化学变化打下基础。同时溶液的配制是高中学生掌握的第一个定量实验。这个实验,为他们将来进行定量实验和科学研究垫定基础。

2、教学目标分析

知识与技能目标:

理解物质的量浓度的基本涵义;

掌握物质的量浓度的简单计算;

初步学会使用容量瓶配制一定物质的量浓度的溶液。

过程与方法目标:

通过对溶质的质量分数与物质的量浓度的对比,提高运用比较、归纳、推理的能力,提高化学计算能力。

通过物质的量浓度及其溶液配制的教学,培养观察能力、自学能力及探究能力。

情感态度与价值观目标:

a、在相互交流中提高学习科学的兴趣;

b、通过实验操作的演练和实验误差的分析严谨求学的学习态度。

3、教学重点、难点

重点:物质的量浓度的概念;一定物质的量浓度溶液的配制。

难点:一定物质的量浓度溶液的配制。

二、学情分析:

本课的教学对象是高一学生,他们具有一定信息处理、信息转换的能力,已经掌握了溶质的质量分数浓度,对于物质的量浓度的概念的掌握将存在一定的影响。可以采用比较法对后者产生正影响,同时在学习中注意区分溶液的体积与溶剂的体积,注意对概念理解的严谨性培养。

配制一定物质的量浓度溶液实验步骤较多,学生容易出现各种错误,如漏掉实验步骤,实验仪器选用不完整,误差分析错误等,对于高一新生而言需要不断地加强刺激,需要多次的尝试。

三、教法分析

物质的量浓度对学生而言是一个全新的物理量,教师可以通过学生已有知识创设情境,让学生自主学习、比较不同物理量,同时通过简单反馈和简单计算的演练,初步掌握物质的量浓度这一概念。

一定物质的量浓度溶液的配制主要从配制步骤,选用仪器、误差分析三个方面考察,其中实验步骤和误差分析最难掌握。结合本实验原理指导阅读课本、师生共同演示实验,学生通过观察发现问题、通过讨论解决问题、通过教师引导理解原理。通过反馈练习运用原理。从而沿着发现问题——解决问题——理解原理——运用原理的科学研究的路径掌握知识。

四、教学程序:

1、引入课题

通过学生已经掌握的多数化学反应在溶液进行这一情境,引出对于溶液浓度的表示,通过对于溶液取用的比较,引出表示溶液组成的方法之一 ——物质的量浓度。在此过程中,学生能够初步理解新的物理量创设的目的与意义

2、自主比较学习

指导学生阅读课本P15—16相应内容,通过溶质的质量分数与物质的量浓度的比较,理解物质的量浓度之一概念

反馈练习1:

判断下列说法是否正确:

A.将1 mol NaCl溶于1 L水中,所得溶液的物质的量浓度为1 mol/L。

B.将2 mol KCl溶于适量水中,配成1L溶液,所得溶液的物质的量浓度为2 mol/L。

C.将3 mol CuSO4溶于1 000 g水中,所得溶液的物质的量浓度为3 mol/L。

D.将4 mol NaOH溶于适量水中,配成1000 g 溶液,所得溶液的物质的量浓度为4 mol/L。

E.在5 00 mL 5 mol/L Na2CO3 溶液中取出100 mL,则取出溶液的浓度为1 mol/L。

师生讨论并填表:

质量分数 物质的量浓度

溶质单位 g mol

溶液单位 g L

单位 1 mol/L

数值关系 质量分数相同的两溶液其物质的量浓度一般不等。 物质的量浓度相同的两溶液其质量分数一般不等。

表达式 w=m质/m液 cB=n/V

相同点 都表示溶质和溶液的相对比值。

阅读课本P16例题

反馈练习2:

计算下列物质的物质的量浓度

1、将1 mol NaCl溶于适量水中配成0.5 L溶液,所得溶液的物质的量浓度为多少。

2、将117 gNaCl溶于适量水中配成1 L溶液,所得溶液的物质的量浓度为多少

3、2L NaOH溶液中溶有4 molNaOH,则该溶液的物质的量浓度为多少

4、配制500 mL 0.2 mol/L 的NaCl 溶液需要称取多少克NaCl?

3、学生分组实验——认识容量瓶

教师介绍:一定物质的量浓度溶液配制的关键——溶液体积的确定,引出新的仪器——容量瓶。

学生分组实验:观察容量瓶,认识容量瓶的形状、标度等信息,同时在教师的启迪下得出容量瓶使用的注意事项。

4、师生共同演练实验

指导阅读课本P16—17关于一定物质的量浓度溶液配制的实验操作的内容。

教师演示与学生代表演示相结合的方式,教授一定物质的量浓度溶液配制的仪器、步骤等内容。其中:

教师演示“浓溶液的转移”、“洗涤后的摇匀”、“定容后的摇匀”。

学生代表演示:溶质所需质量的计算、溶质的称量、溶质的溶解、玻璃棒和烧杯的洗涤、定容。

教师记录:在学生演示的同时教师记录演示过程中出现的问题或引起误差的操作。

学生分组讨论:出错的操作错误原因及其引起的误差分析。

教师总结实验步骤及实验仪器:计算、称量(天平或量筒)、 溶解(玻璃棒和烧杯)、.移液(玻璃棒、烧杯、容量瓶) 、洗涤(玻璃棒、烧杯、容量瓶)、定容(玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管)、摇匀(容量瓶)

反馈练习3:课本P17 学与问

反馈练习4:

误差判断

引起误差的操作 误差的结果

m V c

称量时,砝码生锈

向容量瓶注液时少量流出

未洗净烧杯或玻璃棒

未冷却至室温而注入定容

定容时加水过量用吸管吸出

使用时容量瓶中有极少量水

定容摇匀后液面下降又加水

定容摇匀后,液面下降

[板书设计]

三、物质的量在化学实验中的应用

1、物质的量浓度

意义、定义、表达式

溶质的质量分数与物质的量浓度的比较

2、配制一定物质的量浓度的溶液

(1)认识容量瓶

(2)所用仪器:1.天平,2.滤纸,3.药匙,4.容量瓶,5.烧杯,6.玻璃棒,7.胶头滴管。

(3)配制步骤:1.计算,2.称量,3.溶解,4.移液,5.洗涤,6.定容,7.摇匀,8.装瓶。

(4)操作注意事项与误差分析

课后作业:1、阅读P17页 思考与交流

2、P18 习题3、4