第1课 中国古代政治制度的形成好发展 同步精选题(含解析)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成好发展 同步精选题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 200.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-25 14:25:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高中历史人教版选择性必修1第一课中国古代政治制度的形成好发展练习题

一、单选题

夏禹死后,其子启继位,把“禅让”的公天下变成了传子的家天下,确立了“大人世及(以子继父为世,以弟继兄为及)以为礼”的制度。这表明

A.

礼仪制度初步建立

B.

宗法分封制的形成

C.

早期国家形态产生

D.

古代官僚政治萌芽

《礼记?礼运》载:“天下为公,选贤与能。天下为家,各亲其亲”导致后者产生的主要原因是

A.

原始社会解体

B.

国家建立

C.

私有制产生

D.

人性退化

有人认为,中国古代政治从西周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。这一转变的本质特征是

A.

从贵族政治到官僚政治

B.

从强调礼制到重视法制

C.

从无序管理到有序管理

D.

从地方自治到中央集权

何尊是西周早期周成王时的青铜器,其内底铭文中提到周武王在世时决定迁都于天下的中心,“宅兹中国”是“中国”一词最早的文字记载。据此可知()

A.

西周早期天下观已经萌发产生

B.

周成王时期中央权力高度集中

C.

分封制推动了国家的形成发展

D.

“何尊”代表青铜器最高技艺

有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”这表明(

)

A.

官僚体制成为当时社会的主宰

B.

素养不同的人享有同等的国家管理权

C.

以分封制构架国家垂直管理地方形式

D.

国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

据甲骨文记载,商朝除与所属盟邦联合行动外,商王还亲自或派人到各地举行祭祀典礼等活动,并接受方国的贡献或对朝贡者予以报偿。这说明

A.

早期王权主要通过神权来表现

B.

商王与方国首领地位完全平等

C.

中央对地方实现了有效的控制

D.

商朝与所属方国重视礼尚往来

阎步克先生认为,秦汉王朝是帝国时代的开端,具有开创奠基的意义,秦汉帝国的最基本特征是君主专制、中央集权和官僚制度。下列项中,能够说明以上特征的是

A.

皇帝制、郡县制、三公九卿制

B.

宗法制、皇帝制、二府三司制

C.

刺史制、三省六部制、行省制

D.

郡国并行制、皇帝制、世官制

?历史学家斯塔夫里阿诺斯认为:“与印度文明的不统一和间断相比,中华文明的特点是统一和连续。”下列制度中最有利于维护古代中国政治统一与文化连续的是(?

?

)

A.

分封制

B.

三公九卿制

C.

君主专制

D.

中央集权制

当时2000万人口的秦朝,可以调40万劳动力去修长城,70万人去修始皇陵,70万人去修阿房宫,50万人戍五岭……这是宗法时代的周天子绝对不敢设想的。这缘于秦朝

A.

发达的交通网络

B.

得到人民的支持

C.

有力的制度保障

D.

休养生息的政策

两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相谒见皇帝时,皇帝赐丞相座。宋朝时期,官员上朝必须站着奏事。明清时期,大臣奏事必须跪着。这实质上表明了(?

?

)

A.

中央集权的加强

B.

专制主义的加强

C.

行政效率的提高

D.

选官制度的成熟

中国古代实行“君主集权于上、行政体制分权于下”的权力制衡体制:一是实行集体宰相制度,二是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。下列选项分别体现这两种专制模式的是(

)

A.

唐朝实行三省六部制??

??宋朝设二府三司

B.

汉武帝“中外朝制度”??

清朝设立军机处

C.

唐朝实行三省六部制????

明朝设置内阁制

D.

明朝设置内阁制??????

??清朝设立军机处

中国古代地方行政区划历经变迁:秦汉主要有郡、县两级,唐代为道、州、县三级,宋代为路、州、县三级,元朝为行省、路、府、州、县五级。以上现象反映的本质是()

A.

地方行政机构数量增加

B.

县是最稳定的行政机构

C.

地方管理制度趋向成熟

D.

中央集权制度日益加强

隋朝与元朝的相似之处有()

①结束分裂,统一全国???????

②开通运河,促进南北交流

③创立新的政治制度??????

???④末期爆发大规模农民起义

A.

①②③

B.

②③④

C.

①③④

D.

①②③④

秦汉以来,地方行政区划多依据“山河形便”来确定彼此界限,元朝则打破了这种惯例,人为造成犬牙交错的局面。其主要目的在于

A.

推动民族交融

B.

维护国家统一

C.

提高行政效率

D.

加强君主专制

唐初,皇宫和政府部门多设有学士机构。学士无品秩,但得参与谋议,充作政府顾问。唐太宗间或请名儒学士起草诏书;武则天常令“北门学士”居中用事,参决百司表奏;唐玄宗成立翰林学士院,负责一部分诏书的起草。由此可知,唐代学士机构的设置()

A.

扩大了官员选拔途径

B.

加剧了君权与相权的矛盾

C.

完善了三省六部制度

D.

适应了君主专制统治需要

明代继承了元朝的行省制,行省之下有府、州、县,县是中央政府任命官员的最基层单位。每个县有一个县官,根据省籍回避制度,必须由非本省出身者担任。明代推行“省籍回避制”

A.

激化了社会矛盾

B.

有利于中央集权

C.

净化了官场风气

D.

推动了地区交流

黄宗羲在《原法》中说:“用一人焉则疑其自私,而又用二人以制其私;行一事焉则虑其可欺,而又设一事以防其欺。”下列制度中能体现这一特点的有

①中外朝制度??

②文臣任知州,并设通判???

③二府三司制????

④元朝的一省制

A.

①②③④

B.

①②③

C.

①②③

D.

②③

明朝时,出现了刘球、蒋钦、海瑞等一大批士大夫,他们与皇权抗争时表现出了不屈不挠、前仆后继的精神;同时,也有许多大臣撰写“青词”巴结崇道的世宗,相当部分士大大形成“阉党”。出现以上现象的原因是()

A.

宦官权力的加强

B.

宰相制度的废除

C.

士大夫信仰的丧失

D.

君主专制的强化

明代宦官机构司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责东厂和锦衣卫,对官民言行进行监视、侦查,并有权逮捕、施刑。这反映了明朝(

)

A.

君主权力受到制约

B.

中央集权遭到破坏

C.

宦官权力失去控制

D.

君主集权得到加强

清代军机处有官而无吏,故其中洒扫庭院勤杂送水等工作皆由?15?岁以下不识字的儿童若干人充任。?这说明清代军机处( )

A.

独掌政务决策权

B.

重视保密较为封闭

C.

理政人员素质低

D.

职官简练事务清闲

二、材料解析题

阅读下列材料,完成要求。

材料一???

论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是适于时代,追于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。

材料二??

倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

材料三???

民国成立后的二十年是一段令人愁丧的开始……中国的首要问题仍是新旧之间不能衔接……根据过去的经验,坐在龙椅上的人物虽以道德号召,要不是以出卖旁人为习惯的老手,即是一个被人愚弄终身的小儿……要不是有了这些原因,1911年的革命不可能如是侥幸成功。……军阀割据在这段时期内成为普遍现象。旧体制既已拆卸,新的尚未产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。……如果军阀在历史上有任何贡献的话,那是在八十年外强侵略之后他们更增加了内部压力,于是强迫着中国的青年自行着手寻觅着一套救国方式。——以上均摘自黄仁宇《中国大历史》

(1)结合所学知识,说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(2)用明清相关史实说明材料二中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(3)材料三中旧体制“已拆卸”是指什么?“不能衔接”的新制度是指什么?新旧体制不能衔接导致中国当时出现了什么社会现象?

(4)综合上述材料,归纳中国历史上政治制度发展所反映的历史趋势。

官僚制度是古代中国维护统一多民族国家的重要支撑点,是古代中国极具特色的政治制度。阅读下列材料:

材料一?

今日看来西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

?????????????????????????????????????????????????

——王家范《中国历史通论》

材料二?

唐代宰相共有三个衙门,当时称为三省:一中书省,二门下省,三尚书省。……政府一切最高命令,皆由中书省发出。……待门下省主管长官侍中及副长官侍郎接获此项诏书后,即加予复核,这是对此项命令之再审查。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三

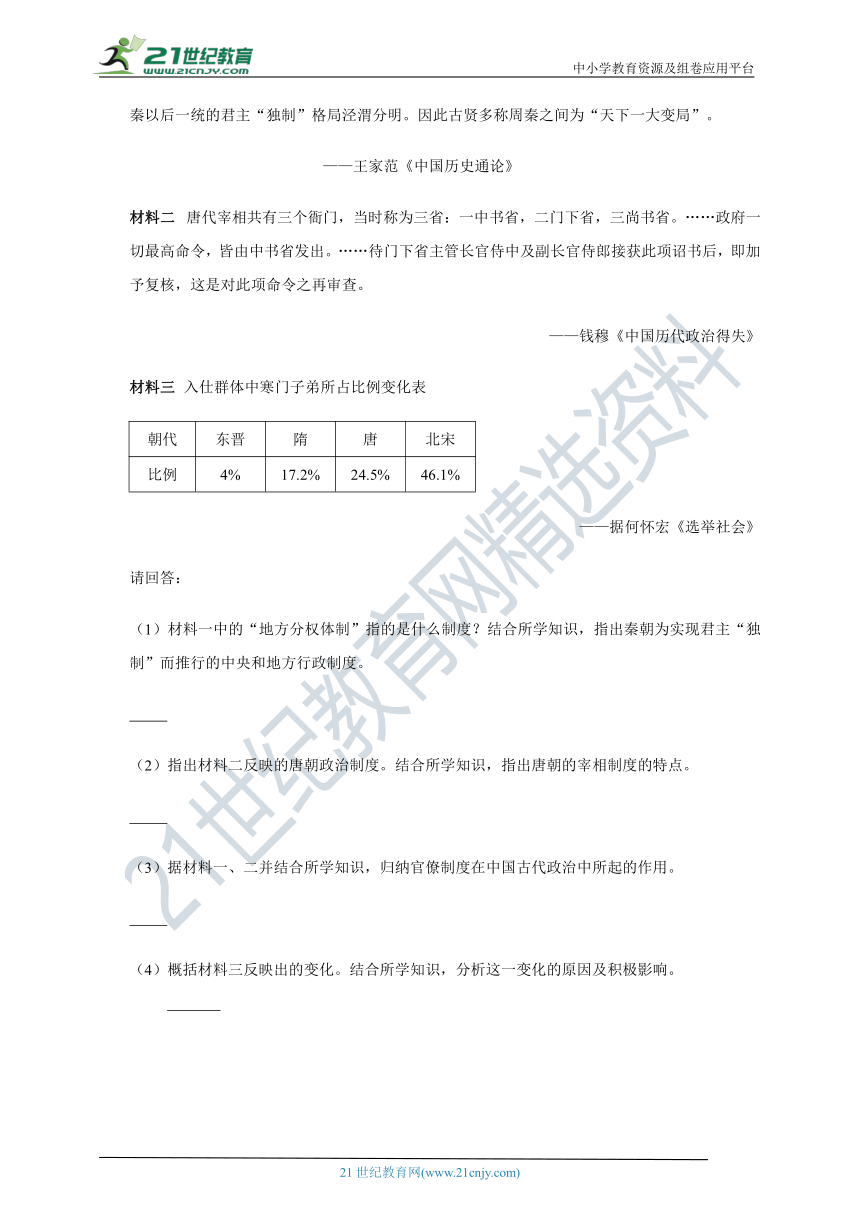

入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

朝代

东晋

隋

唐

北宋

比例

4%

17.2%

24.5%

46.1%

——据何怀宏《选举社会》

请回答:

(1)材料一中的“地方分权体制”指的是什么制度?结合所学知识,指出秦朝为实现君主“独制”而推行的中央和地方行政制度。

??????????

(2)指出材料二反映的唐朝政治制度。结合所学知识,指出唐朝的宰相制度的特点。

??????????

(3)据材料一、二并结合所学知识,归纳官僚制度在中国古代政治中所起的作用。

??????????

(4)概括材料三反映出的变化。结合所学知识,分析这一变化的原因及积极影响。

?

?

?

??

?

?

?

??

如何加强对地方的管理是历朝历代统治者极为关注的问题。阅读下列材料:

材料一

周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,……今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。……然而封建之始,郡邑居半,时则有叛国而无叛郡。秦制之得,亦以明矣。

——柳宗元《封建论》

材料三

(元行省)……由中央政府常派重臣镇压地方之上,实为一种变相之封建。而汉、唐州郡地方政府之地位,渺不再得。此制大体上为明、清所承袭,于地方政事之推进,有莫大损害。自此遂只有中央临制地方,而中央、地方共同推行国政之意义遂失。

——钱穆《国史大纲》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出西周与秦的地方行政制度。结合所学分析秦地方行政制度的特点。

(2)据材料二,指出西汉初年实行郡国并行制的原因并分析由此产生的后果。

(3)依据材料三,概括钱穆对行省制度的观点。

(4)综合上述材料,谈谈对中国古代地方行政制度演变的认识。

在中国古代强化君主专制过程中,存在着君权与相权的矛盾,划分君、相的权限成了历代政治制度设计中的重要事情。阅读材料,回答问题。

材料一

?秦代的朝廷,主要由“三公”和诸卿组成。“三公”即丞相、太尉和御史大夫。从制度上说,秦朝应有太尉的官位,实际上大概未.选任担当这一职务的官员。

——摘编自白寿彝《中国通史

材料二中书省起草诏书后

,呈送皇帝,(皇帝若同意)画一敕字。经画救后,即为皇帝的命令,然后行达门下省,待门下省加以复核。若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还中书省重拟。若诏敕获得门下省同意,送尚书省执行。尚书省则仅有执行命令之权。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三近四十年来普遍有一种误解

,以为在民国成立以前,几千年来的政体全是君主专制的,甚至全是苛暴的、独栽的、黑暗的。这话显然有错误。在革命前后持这种论调以攻击君主政体,固然是一个合宜的策略。至少除开最后明清两代的六百年大体上说,一千四百年的君主政体,君权是有限制的。

——摘编自吴晗《历史上的君权的限制》

(1)据材料一,结合所学知识,归纳秦代“三公”的主要职责,并分析秦代从未将太尉一职授予大臣的原因。

(2)据材料二,分析唐代宰相制度的特点。结合所学知识,分析这一制度的作用。

(3)结合所学知识,列举明清两代君主专制强化的表现。结合材料二和所学知识,分析材料三中“一千四百年”的中国古代历史中限制君权的因素有哪些。

答案和解析

1.【答案】C

【解答】

C.根据题干可知,夏禹死后,其子启继位,把“禅让”的公天下变成了传子的家天下,确立了“大人世及(以子继父为世,以弟继兄为及)以为礼”的制度。这表明夏朝已经出现制度化的选官方式,因此说明早期国家形态产生,故C正确。

A.题干未涉及礼仪制度的信息,故A错误。

B.分封制形成于西周时期,故B错误。

D.题干无法体现古代官僚政治萌芽,故D错误。

???????故选C。

2.【答案】C

【解答】

A.《礼记·礼运》记载的现象,已不是原始社会的现象,与原始社会无关,故A项错误;

B.材料后半段的重点在于私有制产生,故“天下为家,各亲其亲”的现象出现,无关于国家的建立,故B项错误;

C.根据材料“天下为公,选贤与能。天下为家,各亲其亲”,可知私有制产生,故C项正确;

D.私有制的产生为社会发展的正常现象,不是人性的退化,故D项错误。

故选C。

3.【答案】A

【解答】

A.西周时代的“礼仪政治”,主要是以分封制和宗法制为核心的贵族政治,至大秦帝国时代实行郡县制、官僚制和法律控制手段,这是一种官僚的政治体系,故

A正确。

B.中国古代不存在真正的法制政治,故B错误。

C.该项“无序”说法错误,故C错误。

D.西周通过分封制,加强了周天子对地方的统治,国家政权也逐渐由松散趋向严密,不是地方自治,故D错误。

故选A。

4.【答案】A

本题考查我国古代早期的政治制度,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.通过题干“‘宅兹中国’是‘中国’一词最早的文字记载”结合所学知识可以看出,西周时期就已经出现了天下观,故A正确。

B.西周时期没有实现中央权力的高度集中,故B错误。

C.题干信息未涉及到分封制,同时国家形成于夏朝,故C错误。

D.根据题干无法体现出“何尊”代表青铜器最高技艺,故D错误。

故选A。

5.【答案】D

【解答】

A.官僚体制开始于秦朝,周实行贵族政治,故A项错误。

B.本项属于雅典民主政治的弊端,题干没有反映出分封对象的素养差异,故B项错误。

C.垂直管理地方形式开始于秦朝郡县制,周实行地方分权,故C项错误。

D.分封对象包括“昆弟甥舅”,国家制度受到宗族血缘关系的明显影响,故D项正确。

???????故选D。

6.【答案】D

【解答】

D.从题干中的“商王还亲自或派人到各地举行祭祀典礼等活动,并接受方国的贡献或对朝贡者予以报偿”等信息可以看出,商朝作为盟主与所属方国之间重视礼尚往来;故D符合题意。

A.题干中没有涉及王权与神权的关系,故排除A。

B.商王是盟主,与所属方国首领地位不同,故排除B。

C.商朝中央对方国没有实现有效控制,故排除C。

???????故选D。

7.【答案】A

【解答】

A.结合所学可知,秦始皇创立皇帝制度,在中央设立三公九卿,加强君主专制;在地方实行郡县制,加强中央集权;从而建立起君主专制和中央集权以及官僚制度,故A正确。

B.“二府三司制”是宋朝加强君主专制的措施,故不选B。

C.三省六部制在隋朝出现,故不选C。

D.郡国并行制在西汉出现,故不选D。

故选A。

8.【答案】D

【解答】

D.结合所学可知,中央集权制度是秦朝确立的,延续两千多年,维护了疆域内的统一。它让中国的文化和政治制度,得以长期延续发展。故D符合题意。

A.分封制可能导致国家分裂和不完整,显然也不利于文化和政治的延续发展。故A不符合题意。

BC.三公九卿和君主专制,都是秦朝的中央制度,与题干主旨无关。故BC不符合题意。

???????故选D。

9.【答案】C

【解答】

A.根据所学可知,此项不是主要原因,故排除A。

BD.根据所学可知,此两项均与史实不符,秦朝的徭役繁重使人民怨声载道;秦没有实行休养生息政策,故BD错误。

C.根据题干信息和所学可知,秦朝建立了专制主义中央集权制度所以可以组织大规模人力去服役。西周实行分封制,分封制下贵族世代相袭,地方有很大自主权和独立性,不利于加强中央集权。秦朝郡县制长官由中央任免,有利于加强中央集权。故C正确。

故选C。

10.【答案】B

【解答】

B.由题干中皇帝对待丞相的态度可以看出,丞相的地位在不断下降,这也反映出皇帝的专制权势在不断加强,故B正确。

ACD.本题主旨不是中央集权、行政效率、选官制度,故ACD错误。

?故选B。

11.【答案】C

【解答】

A.唐朝实行三省六部制??

??宋朝设二府三司只涉及集体宰相制度,故不选A。

B.汉武帝“中外朝制度”、清朝设军机处只涉及另设机构以分权,故不选B。

C.根据题干关键信息“它包含两种专制模式,一是实行集体宰相制度,二是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。”结合所学知识,解读题干,分析选项:唐朝实行三省六部制,三省长官都是宰相,实行集体宰相制度;明朝设置内阁制,内阁不是正式行政机构,辅助皇帝,故C正确。

D.明初开始已废除宰相制度,故不选D。

故选C。

12.【答案】D

【解答】

A.地方行政机构数量增长只是表面现象,不是本质反映,故排除A。

B.从题中可以看出,县在各个时代都存在着,但这只是一种现象,而不是本质,故排除B。?

C.不能通过地方行政区划的变迁,推断地方管理制度趋向成熟,故排除C。

D.从题中可以看出,由两级到三级甚至更多,体现出了中央在地方设置上,机构更加完整,管理更加具体,中央对地方的控制加强,说明中央集权制度日益强化,故D正确。

?故选D。

13.【答案】D

14.【答案】B

【解答】

B.根据题干“秦汉以来,地方行政区划……元朝则打破了这种惯例,人为造成犬牙交错的局面”,可知是元朝的行省制,将自然环境差异大的地区划入一个行政区划,削弱地方经济、文化认同感,有利于强化中央集权,防止地方割据、维护国家统一,故B正确。

A.题干不体现民族交融,故排除

A。

C.题干没有提高行政效率的内容,故排除C。

D.题干行省制有利于强化中央集权,不是加强君主专制,故排除D。

故选B。

15.【答案】D

【解答】

D.依据题干信息“学士无品秩,但得参与谋议,充作政府顾问”及所学可知,唐代学士机构的设置是为了更好地服务于君主,辅助皇帝处理部分相关事物。故D正确。

A.根据所学可知,科举制扩大了选官的范围和途径,与题干无关,故A错误。

BC.此两项与题干信息的主旨不符,故排除BC。

故选D。

16.【答案】B

【解答】

B.根据题干“每个县有一个县官,根据省籍回避制度,必须由非本省出身者担任”并结合所学可知,这有利于减少地方割据,加强中央对地方的控制,故B项正确。

A.“省籍回避制”有利于减少徇私舞弊,减少社会矛盾,故A项错误。

C.“省籍回避制”不能抑制官吏腐败,不能净化官场风气,故C项错误。

???????D.“省籍回避制”是政治制度,与地区文化交流没有直接关系,故D项错误。

故选B。

17.【答案】B

【解答】

①②③.①中外朝制度使得重大事务避开“三公”,②形成知州与通判互相牵制,③“二府三司制”分割宰相财权、军事权,因此①②③正确。

④.元朝中枢机构实行中书省一省制度,无法体现题中相互牵制的内容,故④错误。

故选B(①②③)。

18.【答案】D

【解答】

D.题干既体现了贤臣和君主之间的抗争不断,也有巴结君主以提高自身地位的大臣,形成“阉党”,究其原因在于君主专制的强化,故D正确。

AB.题干体现了君主专制强化的影响,而宦官专权和宰相制度的废除均缘于君主的专制权力,不符合题意,故AB错误。

???????C.这项说法是题干信息的体现,而不属于其原因,故C错误。

故选D。

19.【答案】D

【解答】

AC.“司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力”说明其权力源自于君主,是君主专制强化的表现,故不选AC。

B.“对官民言行进行监视、侦查”是中央集权高度强化的表现,故不选B。

D.“明代宦官机构司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责东厂和锦衣卫”并结合所学可知宦官权力来源于君主,可见君主专制的加强,故D正确。

故选D。

20.【答案】B

【解答】

A.依据题干“有官而无吏”并结合所学可知,军机处不能直接得出独掌政务决策权,事实上,军机处只能跪受笔录,故A错误。

B.题干“有官而无吏”说明事务都要军机处内的官吏来处理,这有利于防治人多泄密,同时后勤工作由“15岁以下不识字的儿童若干人充任”,也有防泄密的考虑,故B正确。

C.能够理政的都是官员,题干不能得出他们素质低的结论,故排除C。

D.依据题干可以看出职官简练,但不能得出事务清闲,故排除D。

故选B。

21.【答案】(1)秦汉:建立专制主义中央集权制度(皇帝制度的确立、三公九卿制、郡县制)。唐朝:完善专制主义中央集权制度(三省六部制)。

(2)明朝废丞相、设内阁;清朝设军机处。

(3)“已拆卸”:辛亥革命推翻君主专制政体。“不能衔接”:资产阶级民主共和制。社会现象:军阀割据。

(4)历史趋势:从君主专制走向民主共和。

22.【答案】(1)分封制。三公九卿制;郡县制。

(2)三省六部制(或三省制)。特点:相权一分为三;三省相互牵制和监督。

(3)有利于加强君主专制中央集权;维护国家统一;一定程度上减少决策失误。

(4)入仕群体中寒门子弟的比重不断上升。科举制确立并发展。一定程度上体现了公平的原则;扩大统治基础;提高了官员文化素质;加强了中央集权。

23.【答案】(1)西周:分封制;秦:郡县制。

特点:形成中央垂直管理地方;郡县长官均由皇帝任免。

(2)原因:吸取秦亡的教训。

后果:易导致地方势力膨胀,威胁中央集权。

(3)观点:中央加强对地方控制,地方缺乏自主性。

(4)认识:在继承中不断发展;中央集权不断加强。

24.【答案】(1)职责:丞相为百官之首,帮助皇帝处理全国政事;御史大夫监察百官,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令;太尉,管理全国军务。原因:便于皇帝直接掌管兵权,加强皇权。

(2)特点:三省长官都是宰相,相权分散,相互牵制和监督。作用:削弱了相权,加强了君主专制。

?(3)表现:明朝废丞相、设内阁;清朝增设军机处。限制君权的因素有制度设计、儒家思想等。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高中历史人教版选择性必修1第一课中国古代政治制度的形成好发展练习题

一、单选题

夏禹死后,其子启继位,把“禅让”的公天下变成了传子的家天下,确立了“大人世及(以子继父为世,以弟继兄为及)以为礼”的制度。这表明

A.

礼仪制度初步建立

B.

宗法分封制的形成

C.

早期国家形态产生

D.

古代官僚政治萌芽

《礼记?礼运》载:“天下为公,选贤与能。天下为家,各亲其亲”导致后者产生的主要原因是

A.

原始社会解体

B.

国家建立

C.

私有制产生

D.

人性退化

有人认为,中国古代政治从西周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。这一转变的本质特征是

A.

从贵族政治到官僚政治

B.

从强调礼制到重视法制

C.

从无序管理到有序管理

D.

从地方自治到中央集权

何尊是西周早期周成王时的青铜器,其内底铭文中提到周武王在世时决定迁都于天下的中心,“宅兹中国”是“中国”一词最早的文字记载。据此可知()

A.

西周早期天下观已经萌发产生

B.

周成王时期中央权力高度集中

C.

分封制推动了国家的形成发展

D.

“何尊”代表青铜器最高技艺

有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”这表明(

)

A.

官僚体制成为当时社会的主宰

B.

素养不同的人享有同等的国家管理权

C.

以分封制构架国家垂直管理地方形式

D.

国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

据甲骨文记载,商朝除与所属盟邦联合行动外,商王还亲自或派人到各地举行祭祀典礼等活动,并接受方国的贡献或对朝贡者予以报偿。这说明

A.

早期王权主要通过神权来表现

B.

商王与方国首领地位完全平等

C.

中央对地方实现了有效的控制

D.

商朝与所属方国重视礼尚往来

阎步克先生认为,秦汉王朝是帝国时代的开端,具有开创奠基的意义,秦汉帝国的最基本特征是君主专制、中央集权和官僚制度。下列项中,能够说明以上特征的是

A.

皇帝制、郡县制、三公九卿制

B.

宗法制、皇帝制、二府三司制

C.

刺史制、三省六部制、行省制

D.

郡国并行制、皇帝制、世官制

?历史学家斯塔夫里阿诺斯认为:“与印度文明的不统一和间断相比,中华文明的特点是统一和连续。”下列制度中最有利于维护古代中国政治统一与文化连续的是(?

?

)

A.

分封制

B.

三公九卿制

C.

君主专制

D.

中央集权制

当时2000万人口的秦朝,可以调40万劳动力去修长城,70万人去修始皇陵,70万人去修阿房宫,50万人戍五岭……这是宗法时代的周天子绝对不敢设想的。这缘于秦朝

A.

发达的交通网络

B.

得到人民的支持

C.

有力的制度保障

D.

休养生息的政策

两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相谒见皇帝时,皇帝赐丞相座。宋朝时期,官员上朝必须站着奏事。明清时期,大臣奏事必须跪着。这实质上表明了(?

?

)

A.

中央集权的加强

B.

专制主义的加强

C.

行政效率的提高

D.

选官制度的成熟

中国古代实行“君主集权于上、行政体制分权于下”的权力制衡体制:一是实行集体宰相制度,二是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。下列选项分别体现这两种专制模式的是(

)

A.

唐朝实行三省六部制??

??宋朝设二府三司

B.

汉武帝“中外朝制度”??

清朝设立军机处

C.

唐朝实行三省六部制????

明朝设置内阁制

D.

明朝设置内阁制??????

??清朝设立军机处

中国古代地方行政区划历经变迁:秦汉主要有郡、县两级,唐代为道、州、县三级,宋代为路、州、县三级,元朝为行省、路、府、州、县五级。以上现象反映的本质是()

A.

地方行政机构数量增加

B.

县是最稳定的行政机构

C.

地方管理制度趋向成熟

D.

中央集权制度日益加强

隋朝与元朝的相似之处有()

①结束分裂,统一全国???????

②开通运河,促进南北交流

③创立新的政治制度??????

???④末期爆发大规模农民起义

A.

①②③

B.

②③④

C.

①③④

D.

①②③④

秦汉以来,地方行政区划多依据“山河形便”来确定彼此界限,元朝则打破了这种惯例,人为造成犬牙交错的局面。其主要目的在于

A.

推动民族交融

B.

维护国家统一

C.

提高行政效率

D.

加强君主专制

唐初,皇宫和政府部门多设有学士机构。学士无品秩,但得参与谋议,充作政府顾问。唐太宗间或请名儒学士起草诏书;武则天常令“北门学士”居中用事,参决百司表奏;唐玄宗成立翰林学士院,负责一部分诏书的起草。由此可知,唐代学士机构的设置()

A.

扩大了官员选拔途径

B.

加剧了君权与相权的矛盾

C.

完善了三省六部制度

D.

适应了君主专制统治需要

明代继承了元朝的行省制,行省之下有府、州、县,县是中央政府任命官员的最基层单位。每个县有一个县官,根据省籍回避制度,必须由非本省出身者担任。明代推行“省籍回避制”

A.

激化了社会矛盾

B.

有利于中央集权

C.

净化了官场风气

D.

推动了地区交流

黄宗羲在《原法》中说:“用一人焉则疑其自私,而又用二人以制其私;行一事焉则虑其可欺,而又设一事以防其欺。”下列制度中能体现这一特点的有

①中外朝制度??

②文臣任知州,并设通判???

③二府三司制????

④元朝的一省制

A.

①②③④

B.

①②③

C.

①②③

D.

②③

明朝时,出现了刘球、蒋钦、海瑞等一大批士大夫,他们与皇权抗争时表现出了不屈不挠、前仆后继的精神;同时,也有许多大臣撰写“青词”巴结崇道的世宗,相当部分士大大形成“阉党”。出现以上现象的原因是()

A.

宦官权力的加强

B.

宰相制度的废除

C.

士大夫信仰的丧失

D.

君主专制的强化

明代宦官机构司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责东厂和锦衣卫,对官民言行进行监视、侦查,并有权逮捕、施刑。这反映了明朝(

)

A.

君主权力受到制约

B.

中央集权遭到破坏

C.

宦官权力失去控制

D.

君主集权得到加强

清代军机处有官而无吏,故其中洒扫庭院勤杂送水等工作皆由?15?岁以下不识字的儿童若干人充任。?这说明清代军机处( )

A.

独掌政务决策权

B.

重视保密较为封闭

C.

理政人员素质低

D.

职官简练事务清闲

二、材料解析题

阅读下列材料,完成要求。

材料一???

论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是适于时代,追于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。

材料二??

倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

材料三???

民国成立后的二十年是一段令人愁丧的开始……中国的首要问题仍是新旧之间不能衔接……根据过去的经验,坐在龙椅上的人物虽以道德号召,要不是以出卖旁人为习惯的老手,即是一个被人愚弄终身的小儿……要不是有了这些原因,1911年的革命不可能如是侥幸成功。……军阀割据在这段时期内成为普遍现象。旧体制既已拆卸,新的尚未产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。……如果军阀在历史上有任何贡献的话,那是在八十年外强侵略之后他们更增加了内部压力,于是强迫着中国的青年自行着手寻觅着一套救国方式。——以上均摘自黄仁宇《中国大历史》

(1)结合所学知识,说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(2)用明清相关史实说明材料二中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(3)材料三中旧体制“已拆卸”是指什么?“不能衔接”的新制度是指什么?新旧体制不能衔接导致中国当时出现了什么社会现象?

(4)综合上述材料,归纳中国历史上政治制度发展所反映的历史趋势。

官僚制度是古代中国维护统一多民族国家的重要支撑点,是古代中国极具特色的政治制度。阅读下列材料:

材料一?

今日看来西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

?????????????????????????????????????????????????

——王家范《中国历史通论》

材料二?

唐代宰相共有三个衙门,当时称为三省:一中书省,二门下省,三尚书省。……政府一切最高命令,皆由中书省发出。……待门下省主管长官侍中及副长官侍郎接获此项诏书后,即加予复核,这是对此项命令之再审查。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三

入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

朝代

东晋

隋

唐

北宋

比例

4%

17.2%

24.5%

46.1%

——据何怀宏《选举社会》

请回答:

(1)材料一中的“地方分权体制”指的是什么制度?结合所学知识,指出秦朝为实现君主“独制”而推行的中央和地方行政制度。

??????????

(2)指出材料二反映的唐朝政治制度。结合所学知识,指出唐朝的宰相制度的特点。

??????????

(3)据材料一、二并结合所学知识,归纳官僚制度在中国古代政治中所起的作用。

??????????

(4)概括材料三反映出的变化。结合所学知识,分析这一变化的原因及积极影响。

?

?

?

??

?

?

?

??

如何加强对地方的管理是历朝历代统治者极为关注的问题。阅读下列材料:

材料一

周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,……今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。……然而封建之始,郡邑居半,时则有叛国而无叛郡。秦制之得,亦以明矣。

——柳宗元《封建论》

材料三

(元行省)……由中央政府常派重臣镇压地方之上,实为一种变相之封建。而汉、唐州郡地方政府之地位,渺不再得。此制大体上为明、清所承袭,于地方政事之推进,有莫大损害。自此遂只有中央临制地方,而中央、地方共同推行国政之意义遂失。

——钱穆《国史大纲》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出西周与秦的地方行政制度。结合所学分析秦地方行政制度的特点。

(2)据材料二,指出西汉初年实行郡国并行制的原因并分析由此产生的后果。

(3)依据材料三,概括钱穆对行省制度的观点。

(4)综合上述材料,谈谈对中国古代地方行政制度演变的认识。

在中国古代强化君主专制过程中,存在着君权与相权的矛盾,划分君、相的权限成了历代政治制度设计中的重要事情。阅读材料,回答问题。

材料一

?秦代的朝廷,主要由“三公”和诸卿组成。“三公”即丞相、太尉和御史大夫。从制度上说,秦朝应有太尉的官位,实际上大概未.选任担当这一职务的官员。

——摘编自白寿彝《中国通史

材料二中书省起草诏书后

,呈送皇帝,(皇帝若同意)画一敕字。经画救后,即为皇帝的命令,然后行达门下省,待门下省加以复核。若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还中书省重拟。若诏敕获得门下省同意,送尚书省执行。尚书省则仅有执行命令之权。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三近四十年来普遍有一种误解

,以为在民国成立以前,几千年来的政体全是君主专制的,甚至全是苛暴的、独栽的、黑暗的。这话显然有错误。在革命前后持这种论调以攻击君主政体,固然是一个合宜的策略。至少除开最后明清两代的六百年大体上说,一千四百年的君主政体,君权是有限制的。

——摘编自吴晗《历史上的君权的限制》

(1)据材料一,结合所学知识,归纳秦代“三公”的主要职责,并分析秦代从未将太尉一职授予大臣的原因。

(2)据材料二,分析唐代宰相制度的特点。结合所学知识,分析这一制度的作用。

(3)结合所学知识,列举明清两代君主专制强化的表现。结合材料二和所学知识,分析材料三中“一千四百年”的中国古代历史中限制君权的因素有哪些。

答案和解析

1.【答案】C

【解答】

C.根据题干可知,夏禹死后,其子启继位,把“禅让”的公天下变成了传子的家天下,确立了“大人世及(以子继父为世,以弟继兄为及)以为礼”的制度。这表明夏朝已经出现制度化的选官方式,因此说明早期国家形态产生,故C正确。

A.题干未涉及礼仪制度的信息,故A错误。

B.分封制形成于西周时期,故B错误。

D.题干无法体现古代官僚政治萌芽,故D错误。

???????故选C。

2.【答案】C

【解答】

A.《礼记·礼运》记载的现象,已不是原始社会的现象,与原始社会无关,故A项错误;

B.材料后半段的重点在于私有制产生,故“天下为家,各亲其亲”的现象出现,无关于国家的建立,故B项错误;

C.根据材料“天下为公,选贤与能。天下为家,各亲其亲”,可知私有制产生,故C项正确;

D.私有制的产生为社会发展的正常现象,不是人性的退化,故D项错误。

故选C。

3.【答案】A

【解答】

A.西周时代的“礼仪政治”,主要是以分封制和宗法制为核心的贵族政治,至大秦帝国时代实行郡县制、官僚制和法律控制手段,这是一种官僚的政治体系,故

A正确。

B.中国古代不存在真正的法制政治,故B错误。

C.该项“无序”说法错误,故C错误。

D.西周通过分封制,加强了周天子对地方的统治,国家政权也逐渐由松散趋向严密,不是地方自治,故D错误。

故选A。

4.【答案】A

本题考查我国古代早期的政治制度,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.通过题干“‘宅兹中国’是‘中国’一词最早的文字记载”结合所学知识可以看出,西周时期就已经出现了天下观,故A正确。

B.西周时期没有实现中央权力的高度集中,故B错误。

C.题干信息未涉及到分封制,同时国家形成于夏朝,故C错误。

D.根据题干无法体现出“何尊”代表青铜器最高技艺,故D错误。

故选A。

5.【答案】D

【解答】

A.官僚体制开始于秦朝,周实行贵族政治,故A项错误。

B.本项属于雅典民主政治的弊端,题干没有反映出分封对象的素养差异,故B项错误。

C.垂直管理地方形式开始于秦朝郡县制,周实行地方分权,故C项错误。

D.分封对象包括“昆弟甥舅”,国家制度受到宗族血缘关系的明显影响,故D项正确。

???????故选D。

6.【答案】D

【解答】

D.从题干中的“商王还亲自或派人到各地举行祭祀典礼等活动,并接受方国的贡献或对朝贡者予以报偿”等信息可以看出,商朝作为盟主与所属方国之间重视礼尚往来;故D符合题意。

A.题干中没有涉及王权与神权的关系,故排除A。

B.商王是盟主,与所属方国首领地位不同,故排除B。

C.商朝中央对方国没有实现有效控制,故排除C。

???????故选D。

7.【答案】A

【解答】

A.结合所学可知,秦始皇创立皇帝制度,在中央设立三公九卿,加强君主专制;在地方实行郡县制,加强中央集权;从而建立起君主专制和中央集权以及官僚制度,故A正确。

B.“二府三司制”是宋朝加强君主专制的措施,故不选B。

C.三省六部制在隋朝出现,故不选C。

D.郡国并行制在西汉出现,故不选D。

故选A。

8.【答案】D

【解答】

D.结合所学可知,中央集权制度是秦朝确立的,延续两千多年,维护了疆域内的统一。它让中国的文化和政治制度,得以长期延续发展。故D符合题意。

A.分封制可能导致国家分裂和不完整,显然也不利于文化和政治的延续发展。故A不符合题意。

BC.三公九卿和君主专制,都是秦朝的中央制度,与题干主旨无关。故BC不符合题意。

???????故选D。

9.【答案】C

【解答】

A.根据所学可知,此项不是主要原因,故排除A。

BD.根据所学可知,此两项均与史实不符,秦朝的徭役繁重使人民怨声载道;秦没有实行休养生息政策,故BD错误。

C.根据题干信息和所学可知,秦朝建立了专制主义中央集权制度所以可以组织大规模人力去服役。西周实行分封制,分封制下贵族世代相袭,地方有很大自主权和独立性,不利于加强中央集权。秦朝郡县制长官由中央任免,有利于加强中央集权。故C正确。

故选C。

10.【答案】B

【解答】

B.由题干中皇帝对待丞相的态度可以看出,丞相的地位在不断下降,这也反映出皇帝的专制权势在不断加强,故B正确。

ACD.本题主旨不是中央集权、行政效率、选官制度,故ACD错误。

?故选B。

11.【答案】C

【解答】

A.唐朝实行三省六部制??

??宋朝设二府三司只涉及集体宰相制度,故不选A。

B.汉武帝“中外朝制度”、清朝设军机处只涉及另设机构以分权,故不选B。

C.根据题干关键信息“它包含两种专制模式,一是实行集体宰相制度,二是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。”结合所学知识,解读题干,分析选项:唐朝实行三省六部制,三省长官都是宰相,实行集体宰相制度;明朝设置内阁制,内阁不是正式行政机构,辅助皇帝,故C正确。

D.明初开始已废除宰相制度,故不选D。

故选C。

12.【答案】D

【解答】

A.地方行政机构数量增长只是表面现象,不是本质反映,故排除A。

B.从题中可以看出,县在各个时代都存在着,但这只是一种现象,而不是本质,故排除B。?

C.不能通过地方行政区划的变迁,推断地方管理制度趋向成熟,故排除C。

D.从题中可以看出,由两级到三级甚至更多,体现出了中央在地方设置上,机构更加完整,管理更加具体,中央对地方的控制加强,说明中央集权制度日益强化,故D正确。

?故选D。

13.【答案】D

14.【答案】B

【解答】

B.根据题干“秦汉以来,地方行政区划……元朝则打破了这种惯例,人为造成犬牙交错的局面”,可知是元朝的行省制,将自然环境差异大的地区划入一个行政区划,削弱地方经济、文化认同感,有利于强化中央集权,防止地方割据、维护国家统一,故B正确。

A.题干不体现民族交融,故排除

A。

C.题干没有提高行政效率的内容,故排除C。

D.题干行省制有利于强化中央集权,不是加强君主专制,故排除D。

故选B。

15.【答案】D

【解答】

D.依据题干信息“学士无品秩,但得参与谋议,充作政府顾问”及所学可知,唐代学士机构的设置是为了更好地服务于君主,辅助皇帝处理部分相关事物。故D正确。

A.根据所学可知,科举制扩大了选官的范围和途径,与题干无关,故A错误。

BC.此两项与题干信息的主旨不符,故排除BC。

故选D。

16.【答案】B

【解答】

B.根据题干“每个县有一个县官,根据省籍回避制度,必须由非本省出身者担任”并结合所学可知,这有利于减少地方割据,加强中央对地方的控制,故B项正确。

A.“省籍回避制”有利于减少徇私舞弊,减少社会矛盾,故A项错误。

C.“省籍回避制”不能抑制官吏腐败,不能净化官场风气,故C项错误。

???????D.“省籍回避制”是政治制度,与地区文化交流没有直接关系,故D项错误。

故选B。

17.【答案】B

【解答】

①②③.①中外朝制度使得重大事务避开“三公”,②形成知州与通判互相牵制,③“二府三司制”分割宰相财权、军事权,因此①②③正确。

④.元朝中枢机构实行中书省一省制度,无法体现题中相互牵制的内容,故④错误。

故选B(①②③)。

18.【答案】D

【解答】

D.题干既体现了贤臣和君主之间的抗争不断,也有巴结君主以提高自身地位的大臣,形成“阉党”,究其原因在于君主专制的强化,故D正确。

AB.题干体现了君主专制强化的影响,而宦官专权和宰相制度的废除均缘于君主的专制权力,不符合题意,故AB错误。

???????C.这项说法是题干信息的体现,而不属于其原因,故C错误。

故选D。

19.【答案】D

【解答】

AC.“司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力”说明其权力源自于君主,是君主专制强化的表现,故不选AC。

B.“对官民言行进行监视、侦查”是中央集权高度强化的表现,故不选B。

D.“明代宦官机构司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责东厂和锦衣卫”并结合所学可知宦官权力来源于君主,可见君主专制的加强,故D正确。

故选D。

20.【答案】B

【解答】

A.依据题干“有官而无吏”并结合所学可知,军机处不能直接得出独掌政务决策权,事实上,军机处只能跪受笔录,故A错误。

B.题干“有官而无吏”说明事务都要军机处内的官吏来处理,这有利于防治人多泄密,同时后勤工作由“15岁以下不识字的儿童若干人充任”,也有防泄密的考虑,故B正确。

C.能够理政的都是官员,题干不能得出他们素质低的结论,故排除C。

D.依据题干可以看出职官简练,但不能得出事务清闲,故排除D。

故选B。

21.【答案】(1)秦汉:建立专制主义中央集权制度(皇帝制度的确立、三公九卿制、郡县制)。唐朝:完善专制主义中央集权制度(三省六部制)。

(2)明朝废丞相、设内阁;清朝设军机处。

(3)“已拆卸”:辛亥革命推翻君主专制政体。“不能衔接”:资产阶级民主共和制。社会现象:军阀割据。

(4)历史趋势:从君主专制走向民主共和。

22.【答案】(1)分封制。三公九卿制;郡县制。

(2)三省六部制(或三省制)。特点:相权一分为三;三省相互牵制和监督。

(3)有利于加强君主专制中央集权;维护国家统一;一定程度上减少决策失误。

(4)入仕群体中寒门子弟的比重不断上升。科举制确立并发展。一定程度上体现了公平的原则;扩大统治基础;提高了官员文化素质;加强了中央集权。

23.【答案】(1)西周:分封制;秦:郡县制。

特点:形成中央垂直管理地方;郡县长官均由皇帝任免。

(2)原因:吸取秦亡的教训。

后果:易导致地方势力膨胀,威胁中央集权。

(3)观点:中央加强对地方控制,地方缺乏自主性。

(4)认识:在继承中不断发展;中央集权不断加强。

24.【答案】(1)职责:丞相为百官之首,帮助皇帝处理全国政事;御史大夫监察百官,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令;太尉,管理全国军务。原因:便于皇帝直接掌管兵权,加强皇权。

(2)特点:三省长官都是宰相,相权分散,相互牵制和监督。作用:削弱了相权,加强了君主专制。

?(3)表现:明朝废丞相、设内阁;清朝增设军机处。限制君权的因素有制度设计、儒家思想等。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理