2020—2021学年人教版高中语文选修《中国小说欣赏》第9课《家·祖孙之间》 课件41张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文选修《中国小说欣赏》第9课《家·祖孙之间》 课件41张 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 523.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

巴金

巴金

--祖孙之间

导:

家,可以让你想到什么?

导:家,可以让你想到什么?

家,在人们的眼中,往往都是爱的代名词,是避风的港湾,是永恒的栖息地,无论如何形容,家就是一个能给你幸福温暖的处所

。

然而,巴金先生的小说中,“家”却是一个明争暗斗却不见硝烟的战场。

一、作者简介

巴金(1904~2005)原名李尧棠、字芾甘,四川成都人。

1927年初赴法国留学,写成了处女作长篇小说《灭亡》,发表时始用巴金的笔名。1928年底回到上海,从事创作和翻译。

从1929年到1937年中,创作了主要代表作长篇小说《激流三部曲》(《家》、《春》、《秋》)《爱情三部曲》(《雾》、《雨》、《电》)。2005年10月17日在上海逝世,享年101岁。

巴金在十年文革的动乱中,看到许多同志、战友、亲人相继遭到迫害,却有恨不敢说,有泪不能流,有时还不得不说些违心的话,做些违心的事。粉碎“四人帮”后,他被压抑的感情像火山一样爆发出来了,他说:“我吃够了谎言的了,现在到了讲真话的时候了。”“人人只有讲真话才能认真的活下去。”“我必须用最后的言行证明我不是一个骗子”。

因而有了《随想录》。

这场运动堪称“十年浩劫”,多少无辜的人惨遭杀害,多少千年古迹毁于一旦。在这个动乱的年代里,人的生命贱如草芥,一钱不值,人性扭曲变形。

巴金高举着一颗燃烧的心

,在苦难中奔跑,

在泥沼里挣扎,

在寒冷的岁月中

,映照探索真理的路,

他把自己比作泥土

,哺养春天的草木,

在激流中探求幸福

,在寒夜中追寻光明,

他告诉历史

敢说真话

,才是大写的真人。

——当代诗人赵丽宏《沧桑之城》

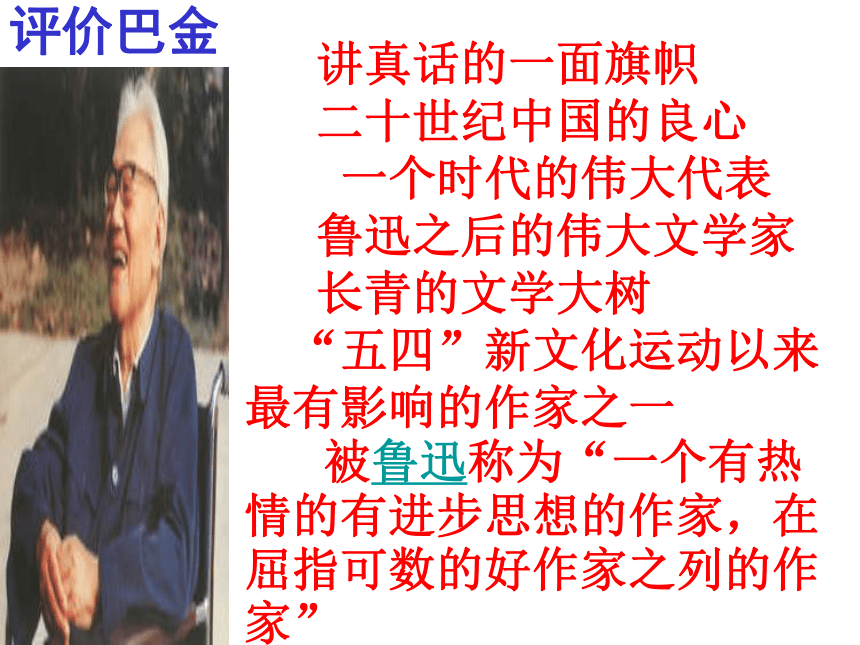

被鲁迅称为“一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家”。

提问者评价

Thank

you

晚年巴金有两大心愿,一是建立中国现代文学馆,一是建立文革博物馆。

巴金女儿李小林对《凤凰周刊》说:“文革博物馆是爸爸唯一未了的心愿。”

《随想录》——纸上文革博物馆

评价巴金

讲真话的一面旗帜

二十世纪中国的良心

一个时代的伟大代表

鲁迅之后的伟大文学家

长青的文学大树

“五四”新文化运动以来最有影响的作家之一

被鲁迅称为“一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家”

家族小说的情节母题主要包括“家族、历史、性”等方面。其人物形象主要包括作为家族支柱的男性形象与作为家族附庸的女性形象。

家族小说是一种有特殊规范的小说类型。它常描写一个或几个家族的生活及家族成员间的关系,并由此折射具有丰富内涵的历史和时代特征。

家族小说的叙事模式:

1、叙写家族由“有序——无序——衰败”的主流模式

2、叙写家族的“兴旺”史的非主流模式。

“五四”以来的家族小说:

巴金的《激流三部曲》

张恨水的《金粉世家》

老舍的《四世同堂》

林语堂的《京华烟云》

陈忠实的《白鹿原》

阿来的《尘埃落定》

莫言的《红高粱》

家族小说:家族崩溃时代的民族寓言

两千多年来,由于父亲在血缘伦理中占有天然的尊崇地位,又由于中国封建社会一直以儒家思想为正统,而儒家文化是一种典型的“父权”文化,它强调的是对“父亲”的绝对服从,因此,血缘伦理和文化伦理的双重屏障,使得父亲在家中说一不二,具有绝对的权威

家族小说:家族崩溃时代的民族寓言

《大清律辑注》云:“祖在则祖为家长,父在则父为家长。”

家族小说都通常被赋予一种社会意义,通过写家族的衰败,来隐喻着旧制度的解体、旧时代的消亡。

时代背景(新旧时代交替、新旧势力搏斗的背景下)(论世)

《家》写作于1931年,但它反映的是新民主主义革命初期——1920年冬至1921年(秋)间的生活。二十年代初期的中国社会,以"五四"运动为开端,中国革命进入了新民主主义革命时代,在新思潮的影响下,长期在封建羁绊下生活的青年们不断觉醒,不断反抗,

主要体现在民主科学思想与封建专制、封建迷信的矛盾斗争中。

《家》写作的现实依据

“我不是为做作家才来写小说,是过去的生活逼着我拿起笔来。”

“书中人物都是我所爱过和我所恨过的。许多场面都是我亲眼见过或者亲身经历过的。”

“觉新不仅是书中人,他还是一个真实的人,他就是我的大哥。二十六年前我在上海写《家》,刚写到第六章,报告他自杀的电报就来了。你可以想象到我是怀着怎样的心情写完这本小说的。”

《家》主要内容:

时间:1920年冬到1921年秋的八九个月时间里

地点:成都的一个官僚地主家庭高公馆

主要人物及情节:四世同堂

一、高老太爷、陈姨太

二、克明、克安、克定

三、觉新、瑞珏(梅芬)、觉民、琴、觉慧(鸣凤)

四、海臣

(故事主要以高家三兄弟的爱情命运为线索。)

《家》的故事发生在辛亥革命以后。成都高公馆,一个有五房儿孙的大家族。高老太爷是这个大家庭的统治者,封建专制,顽固不化。五房中的长房有觉新、觉民、觉慧三兄弟,现在是大哥觉新当家。

觉新是长子长孙,为人厚道,却很软弱,受过新思想的熏陶却不敢顶撞长辈,他年轻时与梅表妹相爱,但却接受了父母的安排另娶了瑞珏。婚后他过得很幸福,有了孩子,也爱自己美丽的妻子,但又忘不了梅,特别是出嫁不久后梅就成了寡妇,回到成都,两人的见面带给他无穷的痛苦。不久,梅在忧郁中病逝。

作品内容梗概

觉民与觉慧在外参加新文化运动和学生运动,遭到爷爷的训斥,并被软禁家中。觉民与表妹琴相爱,但爷爷却为他定下亲事,觉民为此离家躲避,觉新夹在弟弟与爷爷中间受气。觉慧是三兄弟中最叛逆的一个,他对家中的丫头鸣凤有朦胧的好感。高老太爷要将鸣凤嫁给自己的朋友孔教会会长冯乐山做妾,鸣凤在绝望中投湖自尽,觉慧决心脱离家庭。?

作品内容梗概

高老太爷发现最疼爱的儿子克定骗妻子的钱去组织小公馆,并在外欠下大笔债务,老四克安也大嫖戏子,在此打击下一病身亡。家中大办丧事,将要生产的瑞珏被高老太爷的陈姨太以避血光之灾为由赶到郊外生产,觉新不敢反对,因照顾不周,瑞珏难产而死。觉新在痛悔的心情中承认这个家庭应该出个叛徒,他支持觉慧离家去上海。?

作品内容梗概

节选部分《祖孙之间》前后的主要情节

本文节选自小说的第九章。当地的督军无故殴打学生,引发了学潮。在交涉没有任何结果的情况下,学生开始罢课。觉慧是其中的积极分子。这时,高老太爷把觉慧叫去训话,不许他参与外面的“胡闹”,并派人把觉新喊来,让他约束觉慧,不许他再出去。

节选部分《祖孙之间》前后的主要情节

被囚禁在家的觉慧万分苦闷,只有婢女鸣凤的淳朴与真情给他以安慰。但鸣凤在听到他的表白之后却在有意地躲着他,因为她心中充满恐惧,害怕被太太知道。觉慧靠读报与写日记打发着这一段寂寞的生活。过年了,学潮渐渐地平息了。觉慧的生活也慢慢恢复了常态。

议:

剖析人物形象

1高老太爷到底是一个怎么样的人?而觉慧又是一个具有怎样性格的人?节选中作者对觉新这个人物形象着墨不多,那么觉新又是一个什么性格的人物呢?

2、高老太爷与觉慧祖孙之间的矛盾是怎样产生的?祖孙之间的矛盾是否可以调和呢?

3一个身体衰弱,行将就木的人却掌控着一个大家族,有何讽刺意义?

小组讨论:

1、试从外貌、神态、动作、语言四方面分析高老太爷形象。

早过了六十岁的祖父躺在床前一把藤椅上,身子显得很长。长脸上带了一层暗黄色。嘴唇上有两撇花白的八字胡。头顶光秃,只有少许花白头发。两只眼睛闭着,从鼻孔里微微发出来一点声息。

——年老而又虚弱

①外貌:

a、常常带着凛然不可侵犯的神气。

b、

祖父……身体软弱无力地躺在那里,从微微张开的嘴里断续地流出口水来,把颔下的衣服打湿了一团。

c、

祖父忽然睁开了眼睛,看了他一下,露出惊讶的眼光,好像不认识他似的,挥着手叫他出去。

d、祖父的声音虽然严厉,但比先前温和多了。

②神态与动作:

——绝对遵从

——年迈衰老

——严厉中又有关爱

③语言:(P60)

年迈衰老、面目可憎、严厉专横的老人——

封建制度的维护者和象征

人物形象一:

高老太爷是封建家长制和封建礼教的代表。作为这个封建大家庭至高无上的统治者,作品突出表现了他专横、冷酷、严厉的性格特征。在高家,他的话就是法律,谁也不能反对。为了维护封建礼教和封建制度,他坚决反对孙子们进学堂和参加一切社会活动。在高老太爷的生命中,维护大家庭的秩序、兴盛,是他意志的全部。

也正因此,当他临终前,意识到这个家似乎已经无可挽回地走向衰败时,又极力挣扎,企图用慈祥、温和、自我忏悔将已走上新路的觉慧等拉回到老路上来。当然,高老太爷的挣扎是徒劳的,高家最终没有免于崩溃的命运。作品通过塑造高老太爷这样一位腐朽反动的人物,表现出了封建制度以及旧礼教、旧思想、旧道德必然灭亡的趋势。

2、觉慧是个怎样的人?(要求:从神情、心理、语言等方面品味人物性格。)

惶恐——不敢——非常不安——静静地立——感觉拘束——不了解——解不透——奇怪——红着脸——迟疑——坚定的眼光——很不舒服——抖动着身子——想表示反抗

(P59第5段,P60第7段,P61倒数第6段)

①神情:

②心理:

③语言:

迷惘中带着叛逆个性的青年

——

反抗封建专制的进步青年

人物形象一:

觉慧是大胆而幼稚的叛逆者的形象。“五四”新思潮给了他民主主义、人道主义的思想武器,这使他逐渐认清了封建家庭的黑暗、腐朽以及罪恶。正因为如此,他积极投身学生运动,在家中,他有正义感,同情下层人物,勇于反对封建束缚。在婚姻问题上,他敢于冲破封建等级观念,毅然和丫头鸣凤相爱,同时积极支持觉民抗拒包办婚姻。对于长辈们装神弄鬼等迷信行为,他也敢于大胆反抗。最后,他义无返顾地走出了家庭。

当然,觉慧性格中也有单纯幼稚的一面。主要表现在他对周围的一切(包括“家”)虽然愤恨,但还不能作出完全科学的分析,有时感到“这旧家庭里面的一切简直是一个复杂的结,他这直率的热烈的心是无法把它解开的”。他与鸣凤相爱,又经常处于矛盾中,下不了最后决心。最后,只是因鸣凤被逼投水自杀,这段爱情突然失去了,他才感到莫大的震动。

作者对觉慧的塑造完全是忠实于生活的。尽管觉慧身上有着明显的幼稚,但他却真实地反映出了“五四”时期我国觉醒了的一代青年人的某些精神面貌。

3、节选中作者对觉新这个人物形象着墨不多,那么觉新究竟是一个什么性格的人物呢?

神态与动作:

觉新唯唯应着,做出很恭顺的样子,一面偷偷的看着觉慧,给他做眼色,叫他不要再开口。

觉新依旧唯唯地应着,一面向觉慧做了一个手势。

懦弱忍让、委曲求全

觉新的性格充满了矛盾,是个“有双重人格的人”。觉新善良,待人诚恳,原是旧制度培养出来的、有较强传统观念的人。由于他处于长房长孙的位置,因此,为维护这个四世同堂大家庭的“和平共处”,他凡事采取“不抵抗主义”,逆来顺受,委曲求全。

他也有过美好的向往,与表妹梅的相恋就是他对爱情的追求;同时,他也同情受压制的青年,如暗中帮助觉民逃婚,帮助觉慧离家出走等。新思想虽然触动了他的心灵,但封建旧观念却如同沉重的枷锁压得他无法喘气,使他在精神上常常处于极度痛苦之中。他恨旧东西,自己也是旧礼教的牺牲品,封建大家族制度的殉葬品;但由于他受封建传统观念毒害较深,丧失了反抗能力,因此在“不抵抗主义”支配下,处处妥协,不自觉地扮演着旧东西的维护者的角色。

总之,觉新是一个有着“双重性格”的悲剧人物。他性格中的这种矛盾性,真实地反映出了当时某些时代特征。作者通过塑造这一典型人物,批评了“不抵抗主义”,指明对于封建旧制度、旧观念,反抗才是避免悲剧。

讨论:高老太爷与觉慧祖孙之间的矛盾是怎样产生的?祖孙之间的矛盾是否可以调和呢?

觉慧参加学生运动。

高老大爷和觉慧祖孙两代人的矛盾是无法调和与消除的,因为他们各自代表的是不同的社会力量。

觉慧是大胆而幼稚的叛逆者的形象,而以高老太爷和克明为代表的那些卫道者,竭力奉持着礼教和家训,压制一切新的事物,甚至不惜以牺牲青年为代价。这就又加深了新与旧、当权势力与被压迫者的矛盾。

祖孙之间的矛盾是怎样产生的?矛盾是否可以调和呢?

高老太爷——封建制度的维护者和象征

觉慧——反抗封建专制的进步青年

思考:一个身体衰弱,行将就木的人却掌控着一个大家族,有何讽刺意义?

明确:

一个身体衰弱,行将就木的垂垂老者却掌控着一个大家族,讽刺了封建宗法制度、封建礼教的不合理,表现出了封建制度以及旧礼教、旧思想、旧道德必然灭亡的趋势。

《家》的思想成就

1、揭露和控诉了封建大家庭罪恶。

这集中表现在三个年轻女性的悲剧中。

《家》通过对梅、瑞珏、鸣凤等青年女性悲剧命运的描写,控诉了封建制度、封建礼教的吃人的罪恶,批判和否定了“无抵抗主义”与“作揖哲学”。

2、表现和赞颂了年轻一代民主主义的觉醒及其反封建斗争。

《家》通过对觉慧、觉民等封建叛逆者形象的塑造,歌颂了青年一代民主主义的觉醒及其反抗斗争精神。他们嫉恶如仇、敢于斗争,向往自由、追求进步,他们的反叛敲响了封建制度的丧钟,表现了强烈的时代色彩。

3、对封建大家庭的腐朽及其在时代潮流冲击下趋向没落、崩溃的描写。

《家》主要通过对封建社会的统治者、卫道士高老太爷形象的描写,暴露了封建大家庭的腐朽没落及其必然灭亡的历史命运。小说所展示的种种罪孽都与高老太爷有关,他是一系列悲剧的根源,他的本愿是想延续和兴盛这个大家庭,但儿辈的堕落、孙辈的觉醒,都加速了这个大家庭崩溃的进程。内部的腐败导致大家庭彻底崩溃,时代潮流冲击下产生的新生代进一步敲响了封建家庭的丧钟,使小说具有鲜明的时代色彩。

巴金

巴金

--祖孙之间

导:

家,可以让你想到什么?

导:家,可以让你想到什么?

家,在人们的眼中,往往都是爱的代名词,是避风的港湾,是永恒的栖息地,无论如何形容,家就是一个能给你幸福温暖的处所

。

然而,巴金先生的小说中,“家”却是一个明争暗斗却不见硝烟的战场。

一、作者简介

巴金(1904~2005)原名李尧棠、字芾甘,四川成都人。

1927年初赴法国留学,写成了处女作长篇小说《灭亡》,发表时始用巴金的笔名。1928年底回到上海,从事创作和翻译。

从1929年到1937年中,创作了主要代表作长篇小说《激流三部曲》(《家》、《春》、《秋》)《爱情三部曲》(《雾》、《雨》、《电》)。2005年10月17日在上海逝世,享年101岁。

巴金在十年文革的动乱中,看到许多同志、战友、亲人相继遭到迫害,却有恨不敢说,有泪不能流,有时还不得不说些违心的话,做些违心的事。粉碎“四人帮”后,他被压抑的感情像火山一样爆发出来了,他说:“我吃够了谎言的了,现在到了讲真话的时候了。”“人人只有讲真话才能认真的活下去。”“我必须用最后的言行证明我不是一个骗子”。

因而有了《随想录》。

这场运动堪称“十年浩劫”,多少无辜的人惨遭杀害,多少千年古迹毁于一旦。在这个动乱的年代里,人的生命贱如草芥,一钱不值,人性扭曲变形。

巴金高举着一颗燃烧的心

,在苦难中奔跑,

在泥沼里挣扎,

在寒冷的岁月中

,映照探索真理的路,

他把自己比作泥土

,哺养春天的草木,

在激流中探求幸福

,在寒夜中追寻光明,

他告诉历史

敢说真话

,才是大写的真人。

——当代诗人赵丽宏《沧桑之城》

被鲁迅称为“一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家”。

提问者评价

Thank

you

晚年巴金有两大心愿,一是建立中国现代文学馆,一是建立文革博物馆。

巴金女儿李小林对《凤凰周刊》说:“文革博物馆是爸爸唯一未了的心愿。”

《随想录》——纸上文革博物馆

评价巴金

讲真话的一面旗帜

二十世纪中国的良心

一个时代的伟大代表

鲁迅之后的伟大文学家

长青的文学大树

“五四”新文化运动以来最有影响的作家之一

被鲁迅称为“一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家”

家族小说的情节母题主要包括“家族、历史、性”等方面。其人物形象主要包括作为家族支柱的男性形象与作为家族附庸的女性形象。

家族小说是一种有特殊规范的小说类型。它常描写一个或几个家族的生活及家族成员间的关系,并由此折射具有丰富内涵的历史和时代特征。

家族小说的叙事模式:

1、叙写家族由“有序——无序——衰败”的主流模式

2、叙写家族的“兴旺”史的非主流模式。

“五四”以来的家族小说:

巴金的《激流三部曲》

张恨水的《金粉世家》

老舍的《四世同堂》

林语堂的《京华烟云》

陈忠实的《白鹿原》

阿来的《尘埃落定》

莫言的《红高粱》

家族小说:家族崩溃时代的民族寓言

两千多年来,由于父亲在血缘伦理中占有天然的尊崇地位,又由于中国封建社会一直以儒家思想为正统,而儒家文化是一种典型的“父权”文化,它强调的是对“父亲”的绝对服从,因此,血缘伦理和文化伦理的双重屏障,使得父亲在家中说一不二,具有绝对的权威

家族小说:家族崩溃时代的民族寓言

《大清律辑注》云:“祖在则祖为家长,父在则父为家长。”

家族小说都通常被赋予一种社会意义,通过写家族的衰败,来隐喻着旧制度的解体、旧时代的消亡。

时代背景(新旧时代交替、新旧势力搏斗的背景下)(论世)

《家》写作于1931年,但它反映的是新民主主义革命初期——1920年冬至1921年(秋)间的生活。二十年代初期的中国社会,以"五四"运动为开端,中国革命进入了新民主主义革命时代,在新思潮的影响下,长期在封建羁绊下生活的青年们不断觉醒,不断反抗,

主要体现在民主科学思想与封建专制、封建迷信的矛盾斗争中。

《家》写作的现实依据

“我不是为做作家才来写小说,是过去的生活逼着我拿起笔来。”

“书中人物都是我所爱过和我所恨过的。许多场面都是我亲眼见过或者亲身经历过的。”

“觉新不仅是书中人,他还是一个真实的人,他就是我的大哥。二十六年前我在上海写《家》,刚写到第六章,报告他自杀的电报就来了。你可以想象到我是怀着怎样的心情写完这本小说的。”

《家》主要内容:

时间:1920年冬到1921年秋的八九个月时间里

地点:成都的一个官僚地主家庭高公馆

主要人物及情节:四世同堂

一、高老太爷、陈姨太

二、克明、克安、克定

三、觉新、瑞珏(梅芬)、觉民、琴、觉慧(鸣凤)

四、海臣

(故事主要以高家三兄弟的爱情命运为线索。)

《家》的故事发生在辛亥革命以后。成都高公馆,一个有五房儿孙的大家族。高老太爷是这个大家庭的统治者,封建专制,顽固不化。五房中的长房有觉新、觉民、觉慧三兄弟,现在是大哥觉新当家。

觉新是长子长孙,为人厚道,却很软弱,受过新思想的熏陶却不敢顶撞长辈,他年轻时与梅表妹相爱,但却接受了父母的安排另娶了瑞珏。婚后他过得很幸福,有了孩子,也爱自己美丽的妻子,但又忘不了梅,特别是出嫁不久后梅就成了寡妇,回到成都,两人的见面带给他无穷的痛苦。不久,梅在忧郁中病逝。

作品内容梗概

觉民与觉慧在外参加新文化运动和学生运动,遭到爷爷的训斥,并被软禁家中。觉民与表妹琴相爱,但爷爷却为他定下亲事,觉民为此离家躲避,觉新夹在弟弟与爷爷中间受气。觉慧是三兄弟中最叛逆的一个,他对家中的丫头鸣凤有朦胧的好感。高老太爷要将鸣凤嫁给自己的朋友孔教会会长冯乐山做妾,鸣凤在绝望中投湖自尽,觉慧决心脱离家庭。?

作品内容梗概

高老太爷发现最疼爱的儿子克定骗妻子的钱去组织小公馆,并在外欠下大笔债务,老四克安也大嫖戏子,在此打击下一病身亡。家中大办丧事,将要生产的瑞珏被高老太爷的陈姨太以避血光之灾为由赶到郊外生产,觉新不敢反对,因照顾不周,瑞珏难产而死。觉新在痛悔的心情中承认这个家庭应该出个叛徒,他支持觉慧离家去上海。?

作品内容梗概

节选部分《祖孙之间》前后的主要情节

本文节选自小说的第九章。当地的督军无故殴打学生,引发了学潮。在交涉没有任何结果的情况下,学生开始罢课。觉慧是其中的积极分子。这时,高老太爷把觉慧叫去训话,不许他参与外面的“胡闹”,并派人把觉新喊来,让他约束觉慧,不许他再出去。

节选部分《祖孙之间》前后的主要情节

被囚禁在家的觉慧万分苦闷,只有婢女鸣凤的淳朴与真情给他以安慰。但鸣凤在听到他的表白之后却在有意地躲着他,因为她心中充满恐惧,害怕被太太知道。觉慧靠读报与写日记打发着这一段寂寞的生活。过年了,学潮渐渐地平息了。觉慧的生活也慢慢恢复了常态。

议:

剖析人物形象

1高老太爷到底是一个怎么样的人?而觉慧又是一个具有怎样性格的人?节选中作者对觉新这个人物形象着墨不多,那么觉新又是一个什么性格的人物呢?

2、高老太爷与觉慧祖孙之间的矛盾是怎样产生的?祖孙之间的矛盾是否可以调和呢?

3一个身体衰弱,行将就木的人却掌控着一个大家族,有何讽刺意义?

小组讨论:

1、试从外貌、神态、动作、语言四方面分析高老太爷形象。

早过了六十岁的祖父躺在床前一把藤椅上,身子显得很长。长脸上带了一层暗黄色。嘴唇上有两撇花白的八字胡。头顶光秃,只有少许花白头发。两只眼睛闭着,从鼻孔里微微发出来一点声息。

——年老而又虚弱

①外貌:

a、常常带着凛然不可侵犯的神气。

b、

祖父……身体软弱无力地躺在那里,从微微张开的嘴里断续地流出口水来,把颔下的衣服打湿了一团。

c、

祖父忽然睁开了眼睛,看了他一下,露出惊讶的眼光,好像不认识他似的,挥着手叫他出去。

d、祖父的声音虽然严厉,但比先前温和多了。

②神态与动作:

——绝对遵从

——年迈衰老

——严厉中又有关爱

③语言:(P60)

年迈衰老、面目可憎、严厉专横的老人——

封建制度的维护者和象征

人物形象一:

高老太爷是封建家长制和封建礼教的代表。作为这个封建大家庭至高无上的统治者,作品突出表现了他专横、冷酷、严厉的性格特征。在高家,他的话就是法律,谁也不能反对。为了维护封建礼教和封建制度,他坚决反对孙子们进学堂和参加一切社会活动。在高老太爷的生命中,维护大家庭的秩序、兴盛,是他意志的全部。

也正因此,当他临终前,意识到这个家似乎已经无可挽回地走向衰败时,又极力挣扎,企图用慈祥、温和、自我忏悔将已走上新路的觉慧等拉回到老路上来。当然,高老太爷的挣扎是徒劳的,高家最终没有免于崩溃的命运。作品通过塑造高老太爷这样一位腐朽反动的人物,表现出了封建制度以及旧礼教、旧思想、旧道德必然灭亡的趋势。

2、觉慧是个怎样的人?(要求:从神情、心理、语言等方面品味人物性格。)

惶恐——不敢——非常不安——静静地立——感觉拘束——不了解——解不透——奇怪——红着脸——迟疑——坚定的眼光——很不舒服——抖动着身子——想表示反抗

(P59第5段,P60第7段,P61倒数第6段)

①神情:

②心理:

③语言:

迷惘中带着叛逆个性的青年

——

反抗封建专制的进步青年

人物形象一:

觉慧是大胆而幼稚的叛逆者的形象。“五四”新思潮给了他民主主义、人道主义的思想武器,这使他逐渐认清了封建家庭的黑暗、腐朽以及罪恶。正因为如此,他积极投身学生运动,在家中,他有正义感,同情下层人物,勇于反对封建束缚。在婚姻问题上,他敢于冲破封建等级观念,毅然和丫头鸣凤相爱,同时积极支持觉民抗拒包办婚姻。对于长辈们装神弄鬼等迷信行为,他也敢于大胆反抗。最后,他义无返顾地走出了家庭。

当然,觉慧性格中也有单纯幼稚的一面。主要表现在他对周围的一切(包括“家”)虽然愤恨,但还不能作出完全科学的分析,有时感到“这旧家庭里面的一切简直是一个复杂的结,他这直率的热烈的心是无法把它解开的”。他与鸣凤相爱,又经常处于矛盾中,下不了最后决心。最后,只是因鸣凤被逼投水自杀,这段爱情突然失去了,他才感到莫大的震动。

作者对觉慧的塑造完全是忠实于生活的。尽管觉慧身上有着明显的幼稚,但他却真实地反映出了“五四”时期我国觉醒了的一代青年人的某些精神面貌。

3、节选中作者对觉新这个人物形象着墨不多,那么觉新究竟是一个什么性格的人物呢?

神态与动作:

觉新唯唯应着,做出很恭顺的样子,一面偷偷的看着觉慧,给他做眼色,叫他不要再开口。

觉新依旧唯唯地应着,一面向觉慧做了一个手势。

懦弱忍让、委曲求全

觉新的性格充满了矛盾,是个“有双重人格的人”。觉新善良,待人诚恳,原是旧制度培养出来的、有较强传统观念的人。由于他处于长房长孙的位置,因此,为维护这个四世同堂大家庭的“和平共处”,他凡事采取“不抵抗主义”,逆来顺受,委曲求全。

他也有过美好的向往,与表妹梅的相恋就是他对爱情的追求;同时,他也同情受压制的青年,如暗中帮助觉民逃婚,帮助觉慧离家出走等。新思想虽然触动了他的心灵,但封建旧观念却如同沉重的枷锁压得他无法喘气,使他在精神上常常处于极度痛苦之中。他恨旧东西,自己也是旧礼教的牺牲品,封建大家族制度的殉葬品;但由于他受封建传统观念毒害较深,丧失了反抗能力,因此在“不抵抗主义”支配下,处处妥协,不自觉地扮演着旧东西的维护者的角色。

总之,觉新是一个有着“双重性格”的悲剧人物。他性格中的这种矛盾性,真实地反映出了当时某些时代特征。作者通过塑造这一典型人物,批评了“不抵抗主义”,指明对于封建旧制度、旧观念,反抗才是避免悲剧。

讨论:高老太爷与觉慧祖孙之间的矛盾是怎样产生的?祖孙之间的矛盾是否可以调和呢?

觉慧参加学生运动。

高老大爷和觉慧祖孙两代人的矛盾是无法调和与消除的,因为他们各自代表的是不同的社会力量。

觉慧是大胆而幼稚的叛逆者的形象,而以高老太爷和克明为代表的那些卫道者,竭力奉持着礼教和家训,压制一切新的事物,甚至不惜以牺牲青年为代价。这就又加深了新与旧、当权势力与被压迫者的矛盾。

祖孙之间的矛盾是怎样产生的?矛盾是否可以调和呢?

高老太爷——封建制度的维护者和象征

觉慧——反抗封建专制的进步青年

思考:一个身体衰弱,行将就木的人却掌控着一个大家族,有何讽刺意义?

明确:

一个身体衰弱,行将就木的垂垂老者却掌控着一个大家族,讽刺了封建宗法制度、封建礼教的不合理,表现出了封建制度以及旧礼教、旧思想、旧道德必然灭亡的趋势。

《家》的思想成就

1、揭露和控诉了封建大家庭罪恶。

这集中表现在三个年轻女性的悲剧中。

《家》通过对梅、瑞珏、鸣凤等青年女性悲剧命运的描写,控诉了封建制度、封建礼教的吃人的罪恶,批判和否定了“无抵抗主义”与“作揖哲学”。

2、表现和赞颂了年轻一代民主主义的觉醒及其反封建斗争。

《家》通过对觉慧、觉民等封建叛逆者形象的塑造,歌颂了青年一代民主主义的觉醒及其反抗斗争精神。他们嫉恶如仇、敢于斗争,向往自由、追求进步,他们的反叛敲响了封建制度的丧钟,表现了强烈的时代色彩。

3、对封建大家庭的腐朽及其在时代潮流冲击下趋向没落、崩溃的描写。

《家》主要通过对封建社会的统治者、卫道士高老太爷形象的描写,暴露了封建大家庭的腐朽没落及其必然灭亡的历史命运。小说所展示的种种罪孽都与高老太爷有关,他是一系列悲剧的根源,他的本愿是想延续和兴盛这个大家庭,但儿辈的堕落、孙辈的觉醒,都加速了这个大家庭崩溃的进程。内部的腐败导致大家庭彻底崩溃,时代潮流冲击下产生的新生代进一步敲响了封建家庭的丧钟,使小说具有鲜明的时代色彩。

同课章节目录