2020-2021学年统编版高中语文必修下册 12《祝福》复习搞定小说查考题型 课件(64张)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版高中语文必修下册 12《祝福》复习搞定小说查考题型 课件(64张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-24 22:08:28 | ||

图片预览

文档简介

祝 福

鲁迅

小说阅读有问题 想说爱你不容易

不曾经历的人生让我们产生隔阂

专注于故事情节让我们忽略鉴赏

艰深的主题意蕴让我们难以把握

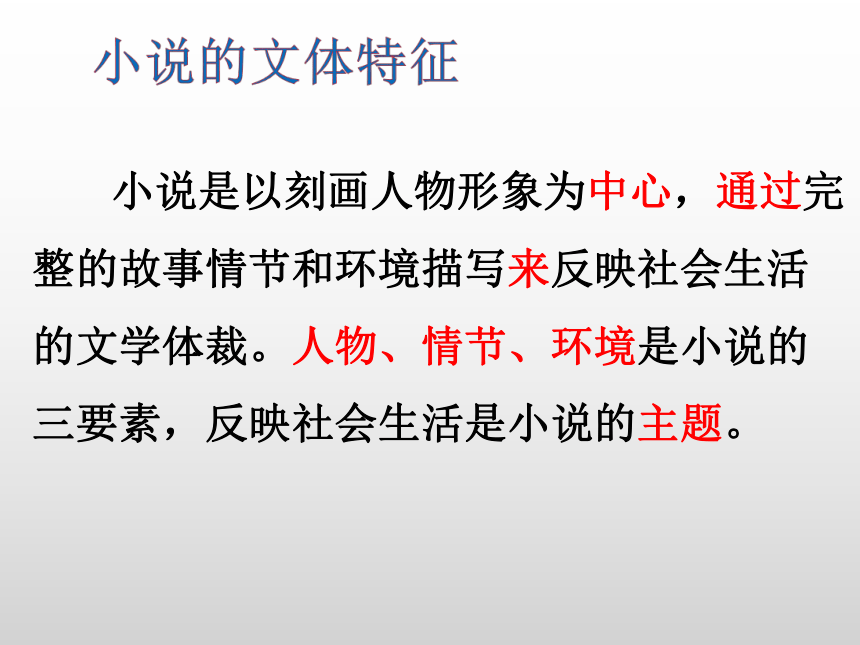

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。人物、情节、环境是小说的三要素,反映社会生活是小说的主题。

鲜明的人物形象(小说的核心)

完整的故事情节(小说的骨架)

典型的环境描写(小说的依托)

深刻的主题意蕴(小说的灵魂)

精妙的写作技巧(小说的手段)

小说的常见命题要点:

把握故事情节

揣摩人物形象

注意环境描写

理解小说标题

概括探究主题

命题角度一:情节

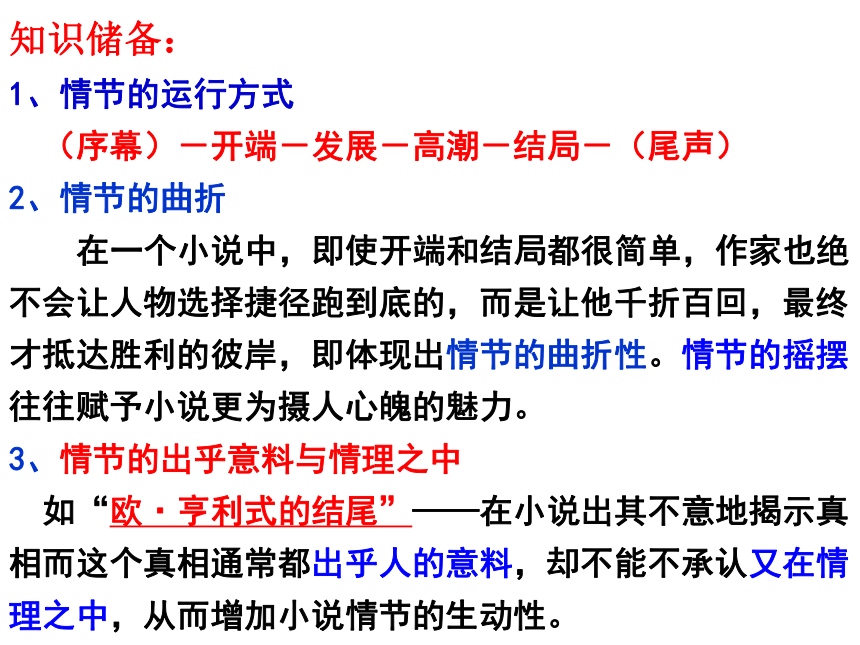

知识储备:

1、情节的运行方式

(序幕)-开端-发展-高潮-结局-(尾声)

2、情节的曲折

在一个小说中,即使开端和结局都很简单,作家也绝

不会让人物选择捷径跑到底的,而是让他千折百回,最终

才抵达胜利的彼岸,即体现出情节的曲折性。情节的摇摆

往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

3、情节的出乎意料与情理之中

如“欧·亨利式的结尾”——在小说出其不意地揭示真相而这个真相通常都出乎人的意料,却不能不承认又在情理之中,从而增加小说情节的生动性。

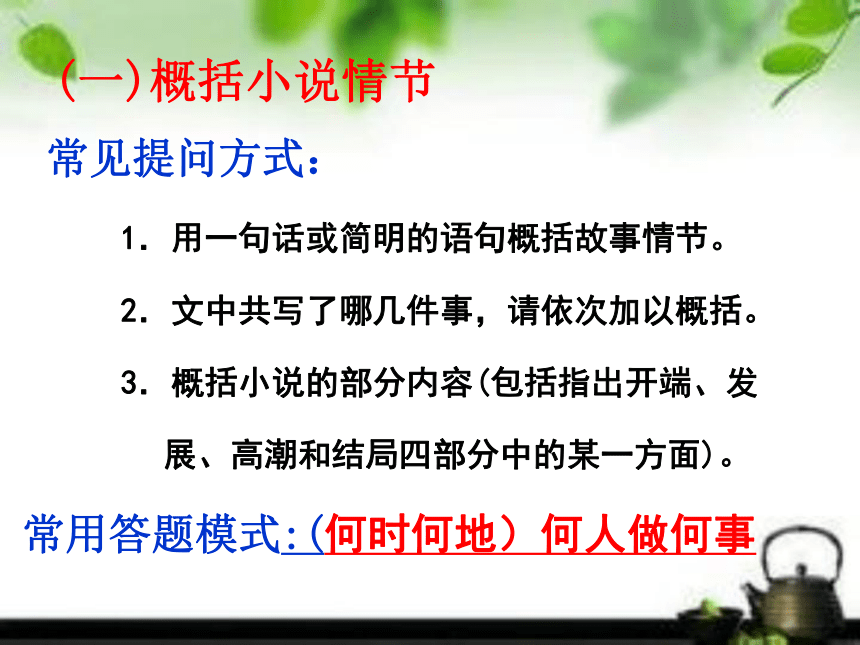

(一)概括小说情节

1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

3.概括小说的部分内容(包括指出开端、发

展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

常见提问方式:

常用答题模式:(何时何地)何人做何事

回

忆

回忆

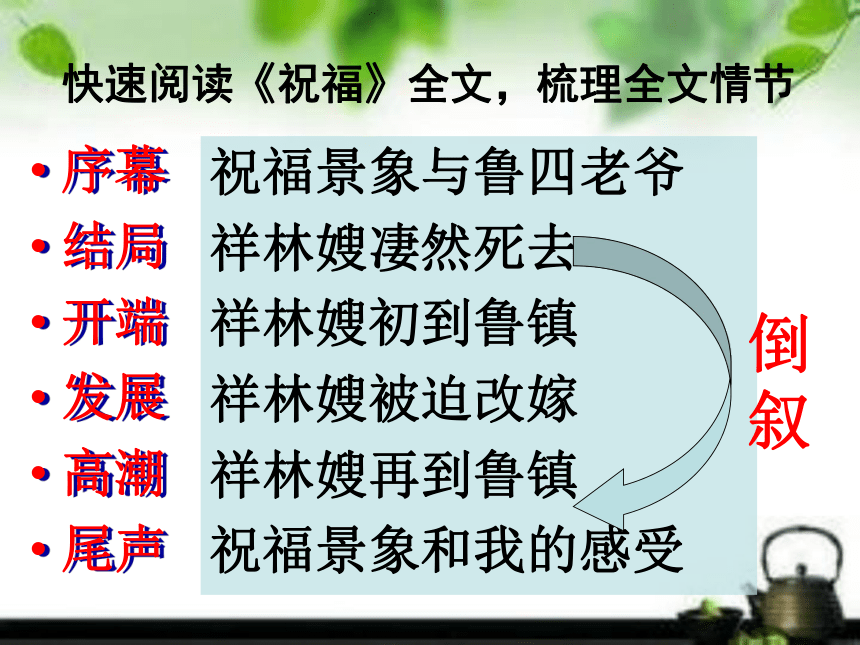

序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声

祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和我的感受

倒叙

快速阅读《祝福》全文,梳理全文情节

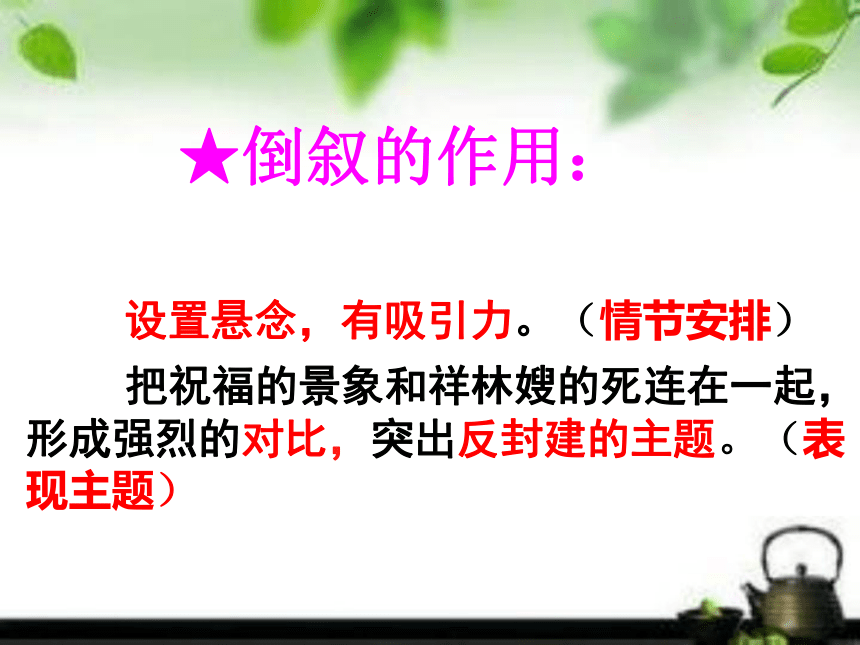

设置悬念,有吸引力。(情节安排)

把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,突出反封建的主题。(表现主题)

★倒叙的作用:

(二)情节作用题

常见提问方式:①文中写了XX情景在小说中起到什么作用?②某事物、人物在小说中有什么作用?

解题思路:内容作用﹢结构作用

结构角度

照应前文;承上启下;线索,贯串全文;设置悬念,埋下伏笔;为后面情节做铺垫,推动情节发展,使情节曲折生动等。(关键术语:照应、悬念、伏笔、铺垫)

内容角度

对环境的作用

突出/交代人物活动的环境,使环境更具典型性等。

对人物的作用

塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满等。

对主题的作用

揭示/表达/寄托/暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

对读者感受的作用

设置悬念,吸引读者注意力;使行文有波澜;引起读者的阅读兴趣;引发读者思考。

解答情节作用类题目两大角度

特别提示:“四循环+一读者”模式

小说作用类题目(包含情节作用、人物作用、环境作用)都可以从情节、环境、人物、主题等四方面考虑,另外可以加入读者的感受。即:这三类作用类题目,除了考虑其对本身的作用外,都要考虑其他三方面,还有读者的感受,这就是“四循环+一读者”模式。答题时,可将这5个方面归拢到结构上的作用(情节)和内容上的作用(人物、环境、主题、读者感受)两个层面逐条作答。

情节位置

作用分析

开头

小说开头常用的三种方式:①常用开头。开门见山,点明题旨;交代故事发生的时间地点;②悬念式。在作品开头提出疑问,然后在行文的过程中或在结尾回答疑问。作用是制造悬念,引出下文,并引起读者思考,吸引读者阅读下去;③写景式。作用主要是交代故事发生的环境,渲染气氛,烘托人物心情,奠定感情基调

情节位置

作用分析

中间

①考虑某个情节与全文中相关情节的关系。主要是照应和伏笔,这两者的使用可使情节结构紧密,前后呼应;②补充叙事,揭示矛盾;推动情节发展或转折

情节位置

作用分析

结尾

出人意料式(欧·亨利式结尾)

①这种结尾,从结构安排上看,形成情节的陡转,出人意料,能使平淡的故事陡生波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得在情理之中;③丰富人物形象;④突出小说主题(后两点属于内容方面,需结合文本分析)

情节位置

作用分析

结尾

戛然而止、留下空白式

①这种结尾增加神秘感,能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造;②有限视角,给人以真实感;③丰富人物形象;④突出小说主题(后两点属于内容方面,需结合文本分析)

补叙式

①这种结尾常有对上文情节的呼应和解释悬念的作用;②使人物形象更加完整;③深化主旨

情节位置

作用分析

结尾

写景式

①营造意境,感染读者;②烘托人物形象;③运用象征手法,含蓄表达小说主题

悲剧式结尾

①这种结尾,从主题上看,能更好地深化主题;②从表现人物性格上看,能很好地塑造人物性格,增强悲剧色彩;③从表达效果上看,令人感动,让人回味,引人思考

情节位置

作用分析

结尾

大团圆式

①从表达效果上看,给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;②从感情体验上看,与主人公、作者的意愿形成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感;③从主题上看,能凸显美好的人性,符合大众对审美的追求

怎样鉴赏故事情节

解题思路:内容作用﹢结构作用

情节的作用:

交代人物活动的环境。

设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

为后面的情节发展做铺垫。

照应前文。

推动情节发展。

刻画人物性格。

表现主旨或深化主旨。

起线索作用。

埋下伏笔。

(三)情节的手法技巧

(叙事特点)

一、情节的叙述手法

1.叙述方法及其作用

情节手法是指能使小说情节连贯、脉络清晰、结构紧凑而运用的各种艺术技巧、具体包括情节叙述手法和情节结构手法。情节叙述手法指作者叙述故事的技巧,包含叙述方式和叙述人称;情节结构手法指作者在安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的线索、悬念、伏笔、照应等技巧。

类别

释义

作用

顺叙

按照时间(空间)的先后顺序来写。

情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙

不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去。

制造悬念,引人入胜。

插叙

就是在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入的另外一些与中心事件有关的内容的叙述。叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。插叙内容不影响主要事件的表达。

对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实。插叙的内容是基本事件之外的,去掉它,不影响故事的完整性。

补叙

也叫追叙,在行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事作一些补充的交代,补充另一与之有关的事件,使事件的整个过程更加清晰完整。

是对上文的内容作补充交代,有助于更好地表达主题,使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。若无补叙,就会影响故事的完整性。

平叙

就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件,常称为“花开两朵,各表一枝”,因此又叫做分叙。

条理清楚,便于了解事情的来龙去脉。

类别

作用

第一人称

只能局限于叙述人的所见所闻,与“有限视角”一样会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

第二人称

增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

第三人称

能比较直接、客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间的限制,反映现实比较灵活自由。“无限视角”

人称交叉

使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大表现的时空领域;使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

2.叙述人称及其作用

手法

定义、作用

悬念

指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足,悬念的主要作用是吸引读者,引人入胜。

抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料。抑扬使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

照应

又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

衬托

指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

铺垫

也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。运用铺垫写法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

线索

①小说线索安排的作用

可使小说结构清晰,情节集中;可通过线索巧妙安排结构,揭示主题。

②小说的明线与暗线的作用

明线:就是由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。小说明线所叙述的人物故事容易集中突出。

暗线:就是未直接描绘的人物心理活动或事件间接呈现出来的线索。暗线能够在更广更深的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节安排更加巧妙,使小说矛盾和主题更加突出。

二、情节的结构手法

命题角度二:人物

人物描写

概念分析及作用阐释

直接

描写

(正面

描写)

肖像、神态、

动作描写

更好地展现人物的内心及性格特征。

交代

人物,

突出

特点,

展示

人物

性格

品质。

语言描写

言为心声,人物的语言也体现着人物的思想性格。

(1)刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节的发展。

(2)描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上。

心理描写

直接表现人物思想和内在感情(矛盾、焦虑、担心、喜悦、兴奋等),表现人物思想品质,推动情节发展。

细节描写

①刻画人物性格、爱好、追求。②深化主题。③推动情节发展。④渲染时代气氛、地方特色。⑤渲染人物心情、心理活动。

间接

描写

(侧面

描写)

借助次要

人物烘托对比

引发读者的联想、想象,含蓄曲折地表现人物形象。

借助物象

烘托

借助环境

烘托

外逃帮佣,初到鲁镇

被人劫回,被迫改嫁

丧夫失子,再到鲁镇

捐献门槛,未能赎罪

逐出鲁家,沦为乞丐

祝福之夜,凄然死去

回顾祥林嫂的一生:

(一)祥林嫂

1.两次描写祥林嫂的微笑

2.十二次描写祥林嫂的眼睛

3.三次描写祥林嫂的反抗

外貌描写

动作描写

语言描写

祥林嫂是一个旧中国下勤劳、安分守己的典型劳动妇女形象,又深受封建礼教毒害,毫无人身自由的劳动妇女,最终一步步被逼得无奈而走向死亡的人。

概括人物形象:

性格特点+身份

准确地概括人物形象

(1)读懂故事情节,了解作者对小说中的人物是赞扬还是批判,是肯定还是否定。

(2)抓住文中某处具体的人物言行,进行细节分析时不能孤立地分析,应着眼全篇、前后观照,要结合作品的大背景和具体的情境来分析。

(3)分析时要参考人物的身份、地位及所处的环境,防止任意拔高或贬损。

(4)使用概括形象特点的词语要字斟句酌,认真推敲,最好能借助文中出现的词语。

(5)注意题干用语,区别“性格特点”与“形象特点”的不同。“性格特点”包括人的心理情感、待人接物、品行操守、生活态度和价值观等较宽泛的内容;而“形象特点”主要以“性格特点”为中心,可以把人的外在形象(肖像)、身份、地位、职业等考虑进去。

(6)筛选出有关人物的正面与侧面信息。人物形象特点主要通过人物自身的言行举止、所思所想表现出来。一方面,把这方面内容一点不漏地筛选出来并加以分析评判。另一方面,将有关人物的侧面信息结合起来考虑,如别人的反应、环境特点等。

(7)注意在情节中把握人物。大多数考生只注意人物的言行举止等描写性文字,但往往忽略了在情节发展的过程中把握人物这一点。情节是人物的性格史,这一点恰是文中无相关文字说明而又须好好把握住的地方。

(8)注意人物的角色定位,认识到人物性格的多面性。人在社会中扮演多种不同的角色。角色不同,其行为举止、个性特征也不一样。可以通过不同的角色定位来全面把握人物。

①形象(性格)特点(四字或多字短语)+具体分析(文本依据)

②形象(性格)特点+具体分析

③形象(性格)特点+具体分析

(二)“我”

我与鲁镇的故事

我对祥林嫂的态度

内容上:作品中的“我”是一个具有正义感的小资产阶级知识分子形象。“我”一方面反感鲁四老爷,厌恶封建礼教,同情祥林嫂,但另一方面又软弱无能,疏于行动。

结构上:“我”起着线索的作用,祥林嫂一生的悲惨遭遇都是通过“我”的所见所闻来反映的,“我”是事件的见证人。

从四个方面分析概括次要人物的作用:自身作用+衬托主要人物+情节作用+主题作用。

(1)“自身作用”指次要人物不只是一个线索或情节上的关联人物,有的自身还具有鲜明的性格特点,其具有的作用首先是自身的作用。

(2)“衬托主要人物”是其主要作用,衬托有正衬和反衬两种,要指明是哪种衬托以及是怎样衬托的。

(3)“情节作用”主要是线索作用,推动故事情节发展。

(4)“主题作用”是指次要人物与主要人物一起丰富、深化了主题。

小说中的“我”是个特殊人物,它不同于散文中的“我”,它是小说中的人物,不是作者自己。因为“我”是第一人称,也有作为见证人,增强小说真实性的作用。图示:

命题角度三:环境

(1)渲染鲁镇年终祝福热闹、忙碌的气氛。

(2)勾勒社会环境,揭示祥林嫂悲剧的社会基础,预示祥林嫂悲剧的必然性;

旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。……都在准备着祝福。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气;拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。 (P14)

社会环境描写的作用:

(1) 渲染某种气氛。 (阴暗压抑)

(2)?给全篇定调。(开头)

第一处:天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。 (P14)

自然环境描写的作用:

1、指向环境本身:

烘托人物心理,表现人物性格。

(孤寂悲愤)

第二处:雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。(P17)

2、指向人物:

(1)为后文故事情节的发展作铺垫。

(2)推动情节的发展。

第三处:微雪点点的下来了……祥林嫂似乎很局促了,立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花。(P22)

3、指向情节:

第四处:远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。(P24)

暗示、深化主题。

4、指向主题:

环境 (自身作用)

人物

情节

主题

(交代时空特点 营造氛围, 渲染气氛等)

(烘托,映衬)

(推动,铺垫)

(深化,暗示,揭示)

【总结】

解答环境描写作用题的思路

环 境

情 节

人 物

主 题

描写了……景,渲染了……气氛 (环境本身)

推动情节发展,为……做铺垫

(指向情节)

烘托感情,表现性格;

(指向人物)

突出……主题 (指向主题)

然后根据题目要求,结合文章作答。

命题角度四:标题

标题作用之探讨

1.以人物为题,比如:《桥边的老人》《丹柯》《怪人》《孔乙己》……

作用:①突出人物形象;

②展开故事情节;

③紧扣中心,突出主题。

2.以物象为题,比如:《面包》《半张纸》《魔盒》《变色龙》《项链》……

作用:

① 表层含义,深层含义(象征,寄 托某种情感;)

②线索,贯穿全文;

③悬念,引发联想,吸引读者;

④中心,突出文章主题。

3. 以事件为题,比如:《范进中举》《林黛玉进贾府》《林教头风雪山神庙》……

作用:①突出主要故事情节;

②紧扣中心、突出主旨。

4.以时间、地点、环境为题,比如:《在烈日和暴雨下》《第9车厢》《晚秋》《祝福》《荷花淀》……

小说的标题作用:

①交待时间、地点、环境

②线索、悬念;

③象征、双关;

④主题、人物、情节 。

理解小说标题的内涵及作用题目要注意从以下几个方面解题:

(1)思维模式:

①标题是否交代时间、地点、环境;

②标题是否设置悬念,吸引读者。

③标题是否是小说的线索;

④标题是否为塑造和突出人物形象服务;

⑤标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

⑥标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用;

解题步骤:

(2)答题模板:

理解标题内涵:一是具体的意思(文中具体的××,即表层含义);二是与主题相关的意思(即深层含义)。

标题的作用:①……②……③……

(一)标题意蕴理解探究题的三个步骤

第一步:点出标题所用的表达技巧

比如:双关、比喻、反讽(反语)、反问、引用、象征等。

第二步:分析标题的表层义

即把标题在文中所表示的最浅层的意思分析出来。

第三步:分析标题的深层义

深层义的挖掘要联系小说情节、人物、环境、主题等方面。

(二)标题作用分析探究题的五个思考角度

1.环境角度:交代时间、地点等。创设故事背景,渲染环境氛围。

2.情节角度:①设置悬念;②贯串始终,是结构严谨的线索;③推动(暗示)情节发展;④衔接照应。

3.形象角度:突出人物的形象或者性格。

4.主题角度:寄托情感、突出(揭示)主题,对主题的表现起到画龙点睛的作用。

5.读者角度:给读者带来思考,引起读者的阅读兴趣。

关于题目

小说为什么要以“祝福”为题

①祝福”是全文故事发展的线索,贯穿始终。

②“祝福”为塑造祥林嫂的性格提供了典型环境。

③祥林嫂出现在祝福之夜,亦死于祝福之夜,突出了主题,又使文章结构谨严。

④题目是“祝福”,内容是祥林嫂的悲惨遭遇,富人的“福”和穷人的“苦”两相对照,深化了小说的主题。

命题角度五:主题

概括主题的基本格式:

这篇……(或文本)通过对……的记叙(或描写),反映了(表现了)……精神;歌颂了(赞扬了)……品质;揭示了(揭露了)……实质(罪行、

问题)。

知识储备:

如:《祝福》通过描写祥林嫂悲剧的一生,表现

作者对受压迫妇女的同情,对封建思想封建礼教的

无情揭露。

六、语言特色赏析

用词特点

感彩、语体色彩上的搭配

感彩

是否鲜明

是褒还是贬

语体色彩

文言

口头语

书面语

方言

叠词、关联词、动词、形容词、副词的使用

运用叠词

精练的动词、形容词

准确的副词、关联词

造句特点

句式

排比句、对偶句、反复句的使用

整散句的搭配

长短句的使用

修辞手法

九种修辞手法的判断与作用

赏析小说语言艺术“2角度”

1.用语特点角度

激越与

柔婉

激越

景象→境界开阔

动词→富有力度

形容词和副词→色彩鲜明

抒情→大多激越昂扬

修辞手法→多用排比、夸张、反复、反问等

柔婉

对象→纤巧细致

情感→细腻缠绵

画面→色调柔和

修辞手法→少用排比、夸张、设问

直露与

含蓄

直露

表达感受和观点→比较直接

含蓄

表达情意

→不直接

托物言志

借景抒情

多用象征、设问、比喻

质朴与

华丽

质朴

(平实)

语言→

通俗化、口语化

少用修辞,少描绘性语言

华丽

(典雅)

多描绘性语言→讲究节奏韵律

修辞手法→多用引用、排比、对偶、用典等

庄重与

诙谐

庄重

话题→较为严肃

语言→凝重

句式→整齐、完整而绵长

关联词运用→完整准确

诙谐

语气→轻松幽默

修辞→多夸张、反语、比喻(有趣味)

简洁与

细腻

简洁

多用短句→语势流畅

细腻

多用长句→多用对比和辩证性语言

2.语言风格角度

角度一:从语言表达的丰富内涵角度品味。

答题要点:赏析语言在简洁传神、细腻逼真、生动形象地描摹人物动作、神态与内心世界时表现出独特的个性特征这一方面的艺术魅力。

角度二:从语言的个性化角度品味。

答题要点:个性化的人物语言,能显示人物独特的性格,让人如闻其声,如见其人。

角度三:从语言的表达形式角度品味。

答题要点:赏析语言运用的修辞手法,词语的选用特点(如叠字叠词、动词、形容词、量词的选用等),句式特点(整句散句,长句短句等)。

角度四:从语言风格角度品味。

答题要点:幽默风趣、典雅庄重、含蓄蕴藉、清新明快、自然质朴、绚丽华美等。

鉴赏语言(语句)“四角度”

答题规范:明确技巧(特色)+例证分析+作用效果。

浏览选项,标敏感点。

回归原文,寻找对应。

比对排除,确定答案。

选择题之解题指导:

小说阅读之艺术特点

艺术特点类题型往往从文本的某一艺术特色切入,要求分析其使用意图或表达效果。如赏析情节构思或艺术手法对刻画人物的作用,探究叙事风格对小说内容的表达作用。

通知识 打基础

会审题 明方向

多角度 会探究

例:《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从“故事”与“新编”的角度简析本文的基本特征。

本题的文体特征突出,为故事新编。可先分别从“故事”和“新编”的角度来分析。“故事”为大禹治水的历史传说,采用故事的手法加以表现,突出作品的历史韵味;“新编”一是指在“故事”基础上新增加的内容,如细节描写的增加,时代新词“摩登”等的增加;一是指使用现代的写作手法,如杂文的讽刺手法,对察访的大员们的行为进行了淋漓尽致的展现和深入的讽刺。再综合分析“故事”与“新编”对凸显主题的作用。“故事”体现历史,“新编”观照现实,两者结合,一方面抨击官员的贪图享受,不体恤百姓,一方面歌颂大禹等踏实苦干、一心为民,其意义是弘扬踏实苦干、心系天下的民族精神,体现出作品深刻的思想性。

参考答案:①大禹治水的“故事”本身于史有据,作品查考典籍博采文献,富有历史韵味;②“新编”表现为新的历史讲述方式,如细节虚构、现代语词掺入、杂文笔法使用,作品充满想象力及创造性;③对“故事”进行“新编”,着眼于对历史与现实均作出观照,作品具有深刻的思想性。

“故事新编”,也被人称为”旧瓶装新酒“,是指在写作时把题材延伸到中外文学名著、历史故事或神话传说中,以 一个全新的视角,对其中的情节、人物予以加工演绎,进行再创作,生发出新的故事。

它的好处可使文章具有丰厚的文化底蕴和新鲜的情境创意,让文章既有一种历史文化的底蕴,又能紧扣现实生活,表现时代特点。既翻了花样,出了新意,又神思飞扬,令人耳目一新,产生与众不同的效果。

故事新编的基本原则:

继承性和创新性结合原则:继承性是要保持故事主要形象的基本特征,创新性是要结合原型特点,创造性地编出一个新故事,表现一个针砭时弊的主题。

意义性原则:编出的故事要有中心,有主题,有现实意义。

普及性原则:故事原型应出自人们普遍熟悉的名作。

知识拓展??

本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。本题先明确“科学”“幻想”在文中的具体体现,再分析它们的关系。科学方面的体现:从全文整体的情节构思看,地球因灾难而毁灭,又重生,符合宇宙发展的历程,体现出科学性;从局部细节看,“虚拟现实的游戏”等体现出科学性。幻想方面的体现,则突出表现在“宏纪元”“微纪元”的塑造上。再分析二者的关系:科学侧重于事实,事实是基础;幻想侧重于对未来的想象,想象提升主旨,为主旨服务,本文主旨则是对人类文明的思考。

(2018年《微纪元》)结合本文,谈谈科幻小说中“科学”与“幻想”的关系。

参考答案:①科幻小说中的“科学”是“幻想”的基础。本文情节的基本框架,即地球灾难及文明重生,就是在宇宙科学基础上演绎的;而文中细节如宇宙飞船的星际航行、虚拟游戏、视频眼镜等,都已是或部分是科学事实。②科幻小说中的“幻想”虽然立足于“科学”,但更要突破具体科技的限制,充分发挥想象力,将人文关怀与科学意识融汇在一起。本文幻想出来的“宏纪元”与“微纪元”,有一定科学因素,主旨则是对人类文明的思考。

科幻小说,是小说类别之一。用幻想的形式,表现人类在未来世界的物质精神文化生活和科学技术远景,其内容交织着科学事实和预见、想象。在尊重科学结论的基础上进行合理设想而创作出的文艺,一般认为优秀的科幻小说须具备“逻辑自洽”、“科学元素”、“人文思考”三要素。

“世界上最短的科幻小说”是这样的:“地球上最后一个人坐在房间里。这时响起了敲门声······”

?? 科幻小说“三特性”①科学性。科幻小说依据科学事实进行创作,有现实基础。②幻想性。对某种愿望的传达或对未来现实的想象,往往是最能反映主旨或创作意图的部分。③预言性。对人类发展有某种预言性,渗透着作者的人文精神、价值理念。

知识拓展??

解题指导:

要点准确齐全 分析紧扣原文 答案分条作答

概括题:

手法题:

点手法 + 做分析 + 说效果

作用题:

四循环 + 一读者

小说作用类题目(包含情节作用、人物作用、环境作用)都可以从情节、环境、人物、主题等四方面考虑,另外可以加入读者的感受。

注重课文学习 迁移运用

注重知识储备 专业作答

各种题型均见 一题一得

名家经典阅读 审美体验

让阅读成为我们的生活方式,

认真对待小说,就是认真对待生活。

鲁迅

小说阅读有问题 想说爱你不容易

不曾经历的人生让我们产生隔阂

专注于故事情节让我们忽略鉴赏

艰深的主题意蕴让我们难以把握

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。人物、情节、环境是小说的三要素,反映社会生活是小说的主题。

鲜明的人物形象(小说的核心)

完整的故事情节(小说的骨架)

典型的环境描写(小说的依托)

深刻的主题意蕴(小说的灵魂)

精妙的写作技巧(小说的手段)

小说的常见命题要点:

把握故事情节

揣摩人物形象

注意环境描写

理解小说标题

概括探究主题

命题角度一:情节

知识储备:

1、情节的运行方式

(序幕)-开端-发展-高潮-结局-(尾声)

2、情节的曲折

在一个小说中,即使开端和结局都很简单,作家也绝

不会让人物选择捷径跑到底的,而是让他千折百回,最终

才抵达胜利的彼岸,即体现出情节的曲折性。情节的摇摆

往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

3、情节的出乎意料与情理之中

如“欧·亨利式的结尾”——在小说出其不意地揭示真相而这个真相通常都出乎人的意料,却不能不承认又在情理之中,从而增加小说情节的生动性。

(一)概括小说情节

1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

3.概括小说的部分内容(包括指出开端、发

展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

常见提问方式:

常用答题模式:(何时何地)何人做何事

回

忆

回忆

序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声

祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和我的感受

倒叙

快速阅读《祝福》全文,梳理全文情节

设置悬念,有吸引力。(情节安排)

把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,突出反封建的主题。(表现主题)

★倒叙的作用:

(二)情节作用题

常见提问方式:①文中写了XX情景在小说中起到什么作用?②某事物、人物在小说中有什么作用?

解题思路:内容作用﹢结构作用

结构角度

照应前文;承上启下;线索,贯串全文;设置悬念,埋下伏笔;为后面情节做铺垫,推动情节发展,使情节曲折生动等。(关键术语:照应、悬念、伏笔、铺垫)

内容角度

对环境的作用

突出/交代人物活动的环境,使环境更具典型性等。

对人物的作用

塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满等。

对主题的作用

揭示/表达/寄托/暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

对读者感受的作用

设置悬念,吸引读者注意力;使行文有波澜;引起读者的阅读兴趣;引发读者思考。

解答情节作用类题目两大角度

特别提示:“四循环+一读者”模式

小说作用类题目(包含情节作用、人物作用、环境作用)都可以从情节、环境、人物、主题等四方面考虑,另外可以加入读者的感受。即:这三类作用类题目,除了考虑其对本身的作用外,都要考虑其他三方面,还有读者的感受,这就是“四循环+一读者”模式。答题时,可将这5个方面归拢到结构上的作用(情节)和内容上的作用(人物、环境、主题、读者感受)两个层面逐条作答。

情节位置

作用分析

开头

小说开头常用的三种方式:①常用开头。开门见山,点明题旨;交代故事发生的时间地点;②悬念式。在作品开头提出疑问,然后在行文的过程中或在结尾回答疑问。作用是制造悬念,引出下文,并引起读者思考,吸引读者阅读下去;③写景式。作用主要是交代故事发生的环境,渲染气氛,烘托人物心情,奠定感情基调

情节位置

作用分析

中间

①考虑某个情节与全文中相关情节的关系。主要是照应和伏笔,这两者的使用可使情节结构紧密,前后呼应;②补充叙事,揭示矛盾;推动情节发展或转折

情节位置

作用分析

结尾

出人意料式(欧·亨利式结尾)

①这种结尾,从结构安排上看,形成情节的陡转,出人意料,能使平淡的故事陡生波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得在情理之中;③丰富人物形象;④突出小说主题(后两点属于内容方面,需结合文本分析)

情节位置

作用分析

结尾

戛然而止、留下空白式

①这种结尾增加神秘感,能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造;②有限视角,给人以真实感;③丰富人物形象;④突出小说主题(后两点属于内容方面,需结合文本分析)

补叙式

①这种结尾常有对上文情节的呼应和解释悬念的作用;②使人物形象更加完整;③深化主旨

情节位置

作用分析

结尾

写景式

①营造意境,感染读者;②烘托人物形象;③运用象征手法,含蓄表达小说主题

悲剧式结尾

①这种结尾,从主题上看,能更好地深化主题;②从表现人物性格上看,能很好地塑造人物性格,增强悲剧色彩;③从表达效果上看,令人感动,让人回味,引人思考

情节位置

作用分析

结尾

大团圆式

①从表达效果上看,给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;②从感情体验上看,与主人公、作者的意愿形成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感;③从主题上看,能凸显美好的人性,符合大众对审美的追求

怎样鉴赏故事情节

解题思路:内容作用﹢结构作用

情节的作用:

交代人物活动的环境。

设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

为后面的情节发展做铺垫。

照应前文。

推动情节发展。

刻画人物性格。

表现主旨或深化主旨。

起线索作用。

埋下伏笔。

(三)情节的手法技巧

(叙事特点)

一、情节的叙述手法

1.叙述方法及其作用

情节手法是指能使小说情节连贯、脉络清晰、结构紧凑而运用的各种艺术技巧、具体包括情节叙述手法和情节结构手法。情节叙述手法指作者叙述故事的技巧,包含叙述方式和叙述人称;情节结构手法指作者在安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的线索、悬念、伏笔、照应等技巧。

类别

释义

作用

顺叙

按照时间(空间)的先后顺序来写。

情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙

不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去。

制造悬念,引人入胜。

插叙

就是在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入的另外一些与中心事件有关的内容的叙述。叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。插叙内容不影响主要事件的表达。

对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实。插叙的内容是基本事件之外的,去掉它,不影响故事的完整性。

补叙

也叫追叙,在行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事作一些补充的交代,补充另一与之有关的事件,使事件的整个过程更加清晰完整。

是对上文的内容作补充交代,有助于更好地表达主题,使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。若无补叙,就会影响故事的完整性。

平叙

就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件,常称为“花开两朵,各表一枝”,因此又叫做分叙。

条理清楚,便于了解事情的来龙去脉。

类别

作用

第一人称

只能局限于叙述人的所见所闻,与“有限视角”一样会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

第二人称

增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

第三人称

能比较直接、客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间的限制,反映现实比较灵活自由。“无限视角”

人称交叉

使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大表现的时空领域;使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

2.叙述人称及其作用

手法

定义、作用

悬念

指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足,悬念的主要作用是吸引读者,引人入胜。

抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料。抑扬使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

照应

又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

衬托

指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

铺垫

也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。运用铺垫写法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

线索

①小说线索安排的作用

可使小说结构清晰,情节集中;可通过线索巧妙安排结构,揭示主题。

②小说的明线与暗线的作用

明线:就是由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。小说明线所叙述的人物故事容易集中突出。

暗线:就是未直接描绘的人物心理活动或事件间接呈现出来的线索。暗线能够在更广更深的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节安排更加巧妙,使小说矛盾和主题更加突出。

二、情节的结构手法

命题角度二:人物

人物描写

概念分析及作用阐释

直接

描写

(正面

描写)

肖像、神态、

动作描写

更好地展现人物的内心及性格特征。

交代

人物,

突出

特点,

展示

人物

性格

品质。

语言描写

言为心声,人物的语言也体现着人物的思想性格。

(1)刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节的发展。

(2)描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上。

心理描写

直接表现人物思想和内在感情(矛盾、焦虑、担心、喜悦、兴奋等),表现人物思想品质,推动情节发展。

细节描写

①刻画人物性格、爱好、追求。②深化主题。③推动情节发展。④渲染时代气氛、地方特色。⑤渲染人物心情、心理活动。

间接

描写

(侧面

描写)

借助次要

人物烘托对比

引发读者的联想、想象,含蓄曲折地表现人物形象。

借助物象

烘托

借助环境

烘托

外逃帮佣,初到鲁镇

被人劫回,被迫改嫁

丧夫失子,再到鲁镇

捐献门槛,未能赎罪

逐出鲁家,沦为乞丐

祝福之夜,凄然死去

回顾祥林嫂的一生:

(一)祥林嫂

1.两次描写祥林嫂的微笑

2.十二次描写祥林嫂的眼睛

3.三次描写祥林嫂的反抗

外貌描写

动作描写

语言描写

祥林嫂是一个旧中国下勤劳、安分守己的典型劳动妇女形象,又深受封建礼教毒害,毫无人身自由的劳动妇女,最终一步步被逼得无奈而走向死亡的人。

概括人物形象:

性格特点+身份

准确地概括人物形象

(1)读懂故事情节,了解作者对小说中的人物是赞扬还是批判,是肯定还是否定。

(2)抓住文中某处具体的人物言行,进行细节分析时不能孤立地分析,应着眼全篇、前后观照,要结合作品的大背景和具体的情境来分析。

(3)分析时要参考人物的身份、地位及所处的环境,防止任意拔高或贬损。

(4)使用概括形象特点的词语要字斟句酌,认真推敲,最好能借助文中出现的词语。

(5)注意题干用语,区别“性格特点”与“形象特点”的不同。“性格特点”包括人的心理情感、待人接物、品行操守、生活态度和价值观等较宽泛的内容;而“形象特点”主要以“性格特点”为中心,可以把人的外在形象(肖像)、身份、地位、职业等考虑进去。

(6)筛选出有关人物的正面与侧面信息。人物形象特点主要通过人物自身的言行举止、所思所想表现出来。一方面,把这方面内容一点不漏地筛选出来并加以分析评判。另一方面,将有关人物的侧面信息结合起来考虑,如别人的反应、环境特点等。

(7)注意在情节中把握人物。大多数考生只注意人物的言行举止等描写性文字,但往往忽略了在情节发展的过程中把握人物这一点。情节是人物的性格史,这一点恰是文中无相关文字说明而又须好好把握住的地方。

(8)注意人物的角色定位,认识到人物性格的多面性。人在社会中扮演多种不同的角色。角色不同,其行为举止、个性特征也不一样。可以通过不同的角色定位来全面把握人物。

①形象(性格)特点(四字或多字短语)+具体分析(文本依据)

②形象(性格)特点+具体分析

③形象(性格)特点+具体分析

(二)“我”

我与鲁镇的故事

我对祥林嫂的态度

内容上:作品中的“我”是一个具有正义感的小资产阶级知识分子形象。“我”一方面反感鲁四老爷,厌恶封建礼教,同情祥林嫂,但另一方面又软弱无能,疏于行动。

结构上:“我”起着线索的作用,祥林嫂一生的悲惨遭遇都是通过“我”的所见所闻来反映的,“我”是事件的见证人。

从四个方面分析概括次要人物的作用:自身作用+衬托主要人物+情节作用+主题作用。

(1)“自身作用”指次要人物不只是一个线索或情节上的关联人物,有的自身还具有鲜明的性格特点,其具有的作用首先是自身的作用。

(2)“衬托主要人物”是其主要作用,衬托有正衬和反衬两种,要指明是哪种衬托以及是怎样衬托的。

(3)“情节作用”主要是线索作用,推动故事情节发展。

(4)“主题作用”是指次要人物与主要人物一起丰富、深化了主题。

小说中的“我”是个特殊人物,它不同于散文中的“我”,它是小说中的人物,不是作者自己。因为“我”是第一人称,也有作为见证人,增强小说真实性的作用。图示:

命题角度三:环境

(1)渲染鲁镇年终祝福热闹、忙碌的气氛。

(2)勾勒社会环境,揭示祥林嫂悲剧的社会基础,预示祥林嫂悲剧的必然性;

旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。……都在准备着祝福。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气;拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。 (P14)

社会环境描写的作用:

(1) 渲染某种气氛。 (阴暗压抑)

(2)?给全篇定调。(开头)

第一处:天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。 (P14)

自然环境描写的作用:

1、指向环境本身:

烘托人物心理,表现人物性格。

(孤寂悲愤)

第二处:雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。(P17)

2、指向人物:

(1)为后文故事情节的发展作铺垫。

(2)推动情节的发展。

第三处:微雪点点的下来了……祥林嫂似乎很局促了,立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花。(P22)

3、指向情节:

第四处:远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。(P24)

暗示、深化主题。

4、指向主题:

环境 (自身作用)

人物

情节

主题

(交代时空特点 营造氛围, 渲染气氛等)

(烘托,映衬)

(推动,铺垫)

(深化,暗示,揭示)

【总结】

解答环境描写作用题的思路

环 境

情 节

人 物

主 题

描写了……景,渲染了……气氛 (环境本身)

推动情节发展,为……做铺垫

(指向情节)

烘托感情,表现性格;

(指向人物)

突出……主题 (指向主题)

然后根据题目要求,结合文章作答。

命题角度四:标题

标题作用之探讨

1.以人物为题,比如:《桥边的老人》《丹柯》《怪人》《孔乙己》……

作用:①突出人物形象;

②展开故事情节;

③紧扣中心,突出主题。

2.以物象为题,比如:《面包》《半张纸》《魔盒》《变色龙》《项链》……

作用:

① 表层含义,深层含义(象征,寄 托某种情感;)

②线索,贯穿全文;

③悬念,引发联想,吸引读者;

④中心,突出文章主题。

3. 以事件为题,比如:《范进中举》《林黛玉进贾府》《林教头风雪山神庙》……

作用:①突出主要故事情节;

②紧扣中心、突出主旨。

4.以时间、地点、环境为题,比如:《在烈日和暴雨下》《第9车厢》《晚秋》《祝福》《荷花淀》……

小说的标题作用:

①交待时间、地点、环境

②线索、悬念;

③象征、双关;

④主题、人物、情节 。

理解小说标题的内涵及作用题目要注意从以下几个方面解题:

(1)思维模式:

①标题是否交代时间、地点、环境;

②标题是否设置悬念,吸引读者。

③标题是否是小说的线索;

④标题是否为塑造和突出人物形象服务;

⑤标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

⑥标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用;

解题步骤:

(2)答题模板:

理解标题内涵:一是具体的意思(文中具体的××,即表层含义);二是与主题相关的意思(即深层含义)。

标题的作用:①……②……③……

(一)标题意蕴理解探究题的三个步骤

第一步:点出标题所用的表达技巧

比如:双关、比喻、反讽(反语)、反问、引用、象征等。

第二步:分析标题的表层义

即把标题在文中所表示的最浅层的意思分析出来。

第三步:分析标题的深层义

深层义的挖掘要联系小说情节、人物、环境、主题等方面。

(二)标题作用分析探究题的五个思考角度

1.环境角度:交代时间、地点等。创设故事背景,渲染环境氛围。

2.情节角度:①设置悬念;②贯串始终,是结构严谨的线索;③推动(暗示)情节发展;④衔接照应。

3.形象角度:突出人物的形象或者性格。

4.主题角度:寄托情感、突出(揭示)主题,对主题的表现起到画龙点睛的作用。

5.读者角度:给读者带来思考,引起读者的阅读兴趣。

关于题目

小说为什么要以“祝福”为题

①祝福”是全文故事发展的线索,贯穿始终。

②“祝福”为塑造祥林嫂的性格提供了典型环境。

③祥林嫂出现在祝福之夜,亦死于祝福之夜,突出了主题,又使文章结构谨严。

④题目是“祝福”,内容是祥林嫂的悲惨遭遇,富人的“福”和穷人的“苦”两相对照,深化了小说的主题。

命题角度五:主题

概括主题的基本格式:

这篇……(或文本)通过对……的记叙(或描写),反映了(表现了)……精神;歌颂了(赞扬了)……品质;揭示了(揭露了)……实质(罪行、

问题)。

知识储备:

如:《祝福》通过描写祥林嫂悲剧的一生,表现

作者对受压迫妇女的同情,对封建思想封建礼教的

无情揭露。

六、语言特色赏析

用词特点

感彩、语体色彩上的搭配

感彩

是否鲜明

是褒还是贬

语体色彩

文言

口头语

书面语

方言

叠词、关联词、动词、形容词、副词的使用

运用叠词

精练的动词、形容词

准确的副词、关联词

造句特点

句式

排比句、对偶句、反复句的使用

整散句的搭配

长短句的使用

修辞手法

九种修辞手法的判断与作用

赏析小说语言艺术“2角度”

1.用语特点角度

激越与

柔婉

激越

景象→境界开阔

动词→富有力度

形容词和副词→色彩鲜明

抒情→大多激越昂扬

修辞手法→多用排比、夸张、反复、反问等

柔婉

对象→纤巧细致

情感→细腻缠绵

画面→色调柔和

修辞手法→少用排比、夸张、设问

直露与

含蓄

直露

表达感受和观点→比较直接

含蓄

表达情意

→不直接

托物言志

借景抒情

多用象征、设问、比喻

质朴与

华丽

质朴

(平实)

语言→

通俗化、口语化

少用修辞,少描绘性语言

华丽

(典雅)

多描绘性语言→讲究节奏韵律

修辞手法→多用引用、排比、对偶、用典等

庄重与

诙谐

庄重

话题→较为严肃

语言→凝重

句式→整齐、完整而绵长

关联词运用→完整准确

诙谐

语气→轻松幽默

修辞→多夸张、反语、比喻(有趣味)

简洁与

细腻

简洁

多用短句→语势流畅

细腻

多用长句→多用对比和辩证性语言

2.语言风格角度

角度一:从语言表达的丰富内涵角度品味。

答题要点:赏析语言在简洁传神、细腻逼真、生动形象地描摹人物动作、神态与内心世界时表现出独特的个性特征这一方面的艺术魅力。

角度二:从语言的个性化角度品味。

答题要点:个性化的人物语言,能显示人物独特的性格,让人如闻其声,如见其人。

角度三:从语言的表达形式角度品味。

答题要点:赏析语言运用的修辞手法,词语的选用特点(如叠字叠词、动词、形容词、量词的选用等),句式特点(整句散句,长句短句等)。

角度四:从语言风格角度品味。

答题要点:幽默风趣、典雅庄重、含蓄蕴藉、清新明快、自然质朴、绚丽华美等。

鉴赏语言(语句)“四角度”

答题规范:明确技巧(特色)+例证分析+作用效果。

浏览选项,标敏感点。

回归原文,寻找对应。

比对排除,确定答案。

选择题之解题指导:

小说阅读之艺术特点

艺术特点类题型往往从文本的某一艺术特色切入,要求分析其使用意图或表达效果。如赏析情节构思或艺术手法对刻画人物的作用,探究叙事风格对小说内容的表达作用。

通知识 打基础

会审题 明方向

多角度 会探究

例:《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从“故事”与“新编”的角度简析本文的基本特征。

本题的文体特征突出,为故事新编。可先分别从“故事”和“新编”的角度来分析。“故事”为大禹治水的历史传说,采用故事的手法加以表现,突出作品的历史韵味;“新编”一是指在“故事”基础上新增加的内容,如细节描写的增加,时代新词“摩登”等的增加;一是指使用现代的写作手法,如杂文的讽刺手法,对察访的大员们的行为进行了淋漓尽致的展现和深入的讽刺。再综合分析“故事”与“新编”对凸显主题的作用。“故事”体现历史,“新编”观照现实,两者结合,一方面抨击官员的贪图享受,不体恤百姓,一方面歌颂大禹等踏实苦干、一心为民,其意义是弘扬踏实苦干、心系天下的民族精神,体现出作品深刻的思想性。

参考答案:①大禹治水的“故事”本身于史有据,作品查考典籍博采文献,富有历史韵味;②“新编”表现为新的历史讲述方式,如细节虚构、现代语词掺入、杂文笔法使用,作品充满想象力及创造性;③对“故事”进行“新编”,着眼于对历史与现实均作出观照,作品具有深刻的思想性。

“故事新编”,也被人称为”旧瓶装新酒“,是指在写作时把题材延伸到中外文学名著、历史故事或神话传说中,以 一个全新的视角,对其中的情节、人物予以加工演绎,进行再创作,生发出新的故事。

它的好处可使文章具有丰厚的文化底蕴和新鲜的情境创意,让文章既有一种历史文化的底蕴,又能紧扣现实生活,表现时代特点。既翻了花样,出了新意,又神思飞扬,令人耳目一新,产生与众不同的效果。

故事新编的基本原则:

继承性和创新性结合原则:继承性是要保持故事主要形象的基本特征,创新性是要结合原型特点,创造性地编出一个新故事,表现一个针砭时弊的主题。

意义性原则:编出的故事要有中心,有主题,有现实意义。

普及性原则:故事原型应出自人们普遍熟悉的名作。

知识拓展??

本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。本题先明确“科学”“幻想”在文中的具体体现,再分析它们的关系。科学方面的体现:从全文整体的情节构思看,地球因灾难而毁灭,又重生,符合宇宙发展的历程,体现出科学性;从局部细节看,“虚拟现实的游戏”等体现出科学性。幻想方面的体现,则突出表现在“宏纪元”“微纪元”的塑造上。再分析二者的关系:科学侧重于事实,事实是基础;幻想侧重于对未来的想象,想象提升主旨,为主旨服务,本文主旨则是对人类文明的思考。

(2018年《微纪元》)结合本文,谈谈科幻小说中“科学”与“幻想”的关系。

参考答案:①科幻小说中的“科学”是“幻想”的基础。本文情节的基本框架,即地球灾难及文明重生,就是在宇宙科学基础上演绎的;而文中细节如宇宙飞船的星际航行、虚拟游戏、视频眼镜等,都已是或部分是科学事实。②科幻小说中的“幻想”虽然立足于“科学”,但更要突破具体科技的限制,充分发挥想象力,将人文关怀与科学意识融汇在一起。本文幻想出来的“宏纪元”与“微纪元”,有一定科学因素,主旨则是对人类文明的思考。

科幻小说,是小说类别之一。用幻想的形式,表现人类在未来世界的物质精神文化生活和科学技术远景,其内容交织着科学事实和预见、想象。在尊重科学结论的基础上进行合理设想而创作出的文艺,一般认为优秀的科幻小说须具备“逻辑自洽”、“科学元素”、“人文思考”三要素。

“世界上最短的科幻小说”是这样的:“地球上最后一个人坐在房间里。这时响起了敲门声······”

?? 科幻小说“三特性”①科学性。科幻小说依据科学事实进行创作,有现实基础。②幻想性。对某种愿望的传达或对未来现实的想象,往往是最能反映主旨或创作意图的部分。③预言性。对人类发展有某种预言性,渗透着作者的人文精神、价值理念。

知识拓展??

解题指导:

要点准确齐全 分析紧扣原文 答案分条作答

概括题:

手法题:

点手法 + 做分析 + 说效果

作用题:

四循环 + 一读者

小说作用类题目(包含情节作用、人物作用、环境作用)都可以从情节、环境、人物、主题等四方面考虑,另外可以加入读者的感受。

注重课文学习 迁移运用

注重知识储备 专业作答

各种题型均见 一题一得

名家经典阅读 审美体验

让阅读成为我们的生活方式,

认真对待小说,就是认真对待生活。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])