2021届高三语文三轮复习阅读专项训练 古代诗歌阅读(一)含答案

文档属性

| 名称 | 2021届高三语文三轮复习阅读专项训练 古代诗歌阅读(一)含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-24 23:00:07 | ||

图片预览

文档简介

2021届高三语文三轮复习阅读专项训练

古代诗歌阅读(一)

1.阅读下面这首唐诗,完成问题。

浙东献郑大夫

李频

圣主东忧涨海滨,思移副相倚陶钧①。

楼台独坐江山月,舟楫先行泽国春。

遥想万家开户外,近闻群盗窜诸邻。

几时入去调元化②,天下同为尧舜人③。

【注】①副相:御史大夫的别称。陶钧:比喻治理国家。②调:燮调,指宰相的政务。③语本《孟子?告子》:“曹交问曰:‘人皆可以为尧舜,有诸?’孟子曰:‘然。’”

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(

)

A.首联既指出了郑大夫调任浙东的原因,又间接地赞美了郑大夫的治理才能。

B.颔联叙事写景,大夫乘舟巡行所主之地,政事之暇独坐楼台欣赏江山美景。

C.五句想象,在郑大夫的治理下,浙东千家万户,定是路不拾遗,夜不闭户。

D.六句从境内盗贼逃窜侧面表现郑大夫政绩,也隐含对其未能广施教化的遗憾。

(2).尾联运用了什么手法?表达了什么情感?试简要分析。

2.阅读下面这首唐诗,完成问题。

金塘路中

李群玉①

山连楚越复吴秦,蓬梗何年是住身。

黄叶黄花古城路,秋风秋雨别家人。

冰霜想度商於②冻,桂玉③愁居帝里贫。

十口系心抛不得,每回回首即长颦。

[注]①李群玉(808-862)

,字文山,澧州(今湖南灃县)人,晚唐诗人,工书能诗,不乐仕进。开成初,东游吴越,又曾西入三峡。大中八年,裴休为相,荐之,徒步入京,进诗三百首,授秘书省校书郎,后请告东归,复东游,卒于洪州。此诗为李群玉离乡赴京之作。②商於:为古代秦楚边境地域名。③桂玉:喻昂贵的柴米。

(1).下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.首联两句即景抒情。诗人看着远处峰峦叠嶂,山路漫漫,不禁感慨自身漂泊流离,犹如飞蓬断梗,飘荡无定。

B.颔联紧承首联,对仗工整。第三句承接第一句,第四句承接第二句,"黄叶黄花"对应"秋风秋雨",上句写路途环境,下句寓离人心情。

C.颈联两句指明时间。"冰霜"二字写出诗人在秋日离家后于寒冷的冬日抵京,因清贫无居处而心情苦闷。

D.尾联两句和首联相呼应,并照应诗题,表明缘由。诗人的频频回首、蹙眉长叹的动作和神态颇具画面感。

(2).本诗塑造了一个什么样的主人公形象?抒发了诗人什么样的思想感情?

3.阅读下面这首唐词,完成问题。

牧童词

张籍

远牧牛,绕村四面禾黍稠。

陂中饥乌啄牛背,令我不得戏珑头。

半陂草多牛散行,白犊时向芦中鸣。

隔堤吹叶应同伴,还鼓长鞭三四声,

牛群食草莫相触,官家截尔头上角①。

【注】①截尔头上角:北魏时,拓拔晖出任万州刺史,在路上需角脂润滑车轮,便派人去生截牛角,吓得百姓不敢牧牛。这里是牧童吓唬牛。

(1).下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.一、二两句写放牛地点,因为村子四周禾黍稠密,怕牛吃了庄稼,所以走得很远很远。

B.五、六两句从视觉和听觉写牛,牛群在水塘边分散吃草,白色的牛犊不时地对着芦中鸣叫。

C.前八句写牧场的环境、牧童的心理活动和牛的动态,勾勒了一幅情趣盎然的牧牛图。

D.诗歌语言清新活泼,明白如话,又不乏典雅含蓄,使全诗洋溢着一股浓郁的生活气息。

(2).请分析诗歌塑造了一个怎样的牧童形象?

4.阅读下面这两首宋诗,完成问题。

海棠①

苏轼

东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。

只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。

看叶

罗与之②

红紫飘零草不芳,始宜携杖向池塘。

看花应不如看叶,绿影扶疏意味长。

【注】①东坡谪黄州,居定慧院之东,有海棠一株,土人不知贵,作者目其为知己。②罗与之,南宋诗人,曾应进士举不第,晚年归隐。

(1).下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.《海棠》开头两句正侧结合,多感官结合,写出了海棠的高洁、柔美,把读者带入一个缥缈、迷蒙的境界。

B.《海棠》后两句写作者担心海棠花和人一样会在深夜睡去,特地点燃高烛,使海棠打起精神。这样写主要是想表达爱花惜花之情。

C.《看叶》开头一句写鲜花凋谢,芳草不香,作者感慨春天逝去,为下文写看"叶"做铺垫。

D.《看叶》一诗撷取自然界的普通事物,写出了诗人特殊的生活感受,情趣盎然,含蓄而富有哲理。

(2).苏轼夜点高烛赏海棠花,可罗与之却认为“看花应不如看叶”,你认为罗与之这种心理反常吗?请结合诗歌《看叶》予以简析。

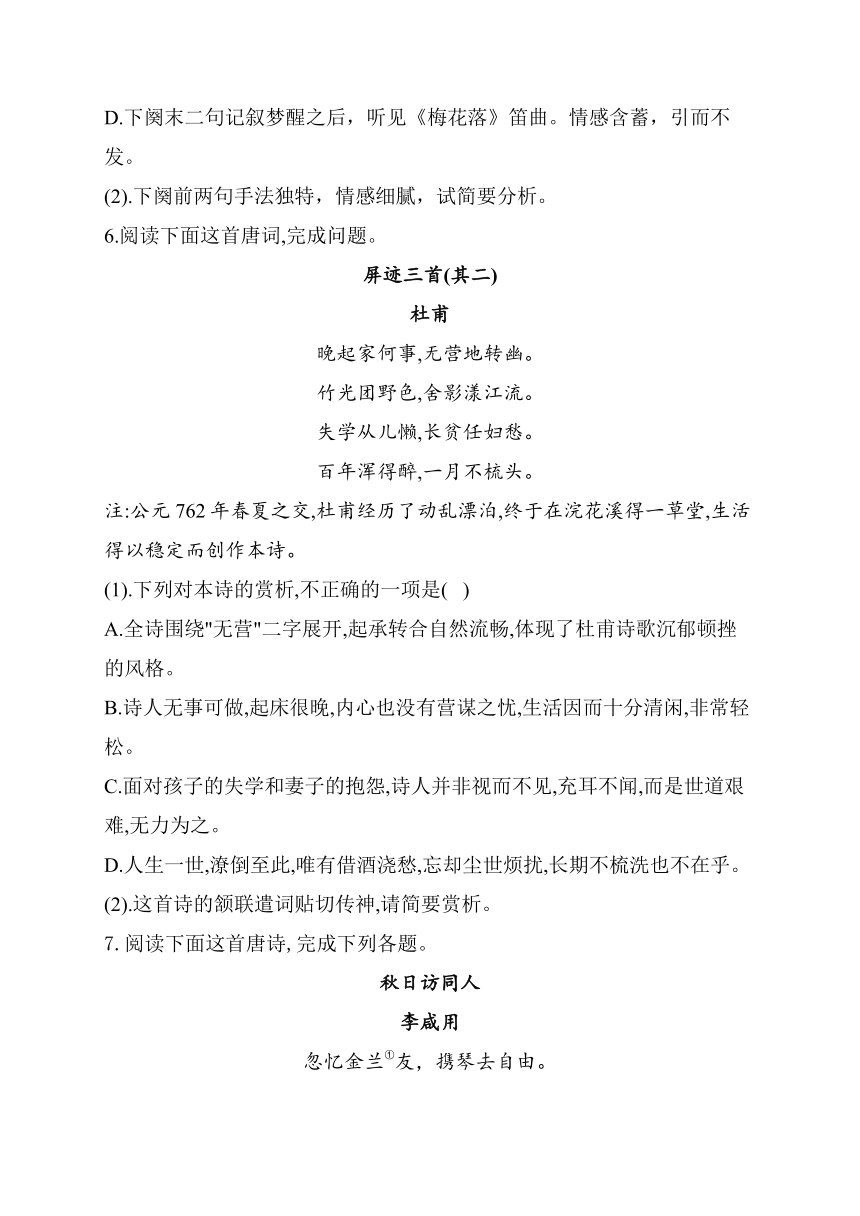

5.阅读下面这首宋词,完成问题。

清商怨①

欧阳修

关河愁思望处满。渐素秋向晚。雁过南云,行人回泪眼。

双鸾衾裯悔展。夜又永、枕孤人远。梦未成归,梅花②闻塞管。

【注】①作于宋仁宗至和二年(1055)秋,奉命出使辽国时。②梅花:指古代笛曲《梅花落》。

(1).下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(

)

A.上阕首句点明主题。词人身处边塞,放眼远眺,触目所见无不令人忧愁。

B.时值深秋,又当傍晚,寒气袭人,情何以堪。“素秋”给人萧索凄凉之感。

C.鸿雁南飞,却无法传递书信,词人触景生情,直抒胸臆,不禁眼含热泪。

D.下阕末二句记叙梦醒之后,听见《梅花落》笛曲。情感含蓄,引而不发。

(2).下阕前两句手法独特,情感细腻,试简要分析。

6.阅读下面这首唐词,完成问题。

屏迹三首(其二)

杜甫

晚起家何事,无营地转幽。

竹光团野色,舍影漾江流。

失学从儿懒,长贫任妇愁。

百年浑得醉,一月不梳头。

注:公元762年春夏之交,杜甫经历了动乱漂泊,终于在浣花溪得一草堂,生活得以稳定而创作本诗。

(1).下列对本诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.全诗围绕"无营"二字展开,起承转合自然流畅,体现了杜甫诗歌沉郁顿挫的风格。

B.诗人无事可做,起床很晚,内心也没有营谋之忧,生活因而十分清闲,非常轻松。

C.面对孩子的失学和妻子的抱怨,诗人并非视而不见,充耳不闻,而是世道艰难,无力为之。

D.人生一世,潦倒至此,唯有借酒浇愁,忘却尘世烦扰,长期不梳洗也不在乎。

(2).这首诗的颔联遣词贴切传神,请简要赏析。

7.阅读下面这首唐诗,完成下列各题。

秋日访同人

李咸用

忽忆金兰①友,携琴去自由。

远寻寒涧碧,深入乱山秋。

见后却无语,别来长独愁。

幸逢三五夕,露坐对冥搜②。

[注]①金兰:牢固而融洽的友情。②对冥搜:面对景象苦思冥想。

(1).下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(

)

A.这首访友诗构思独特,并未刻意进行铺排,却能够于简淡中表现出新奇。

B.首联中的“忽”字,看似突兀,其实紧扣诗题,是秋日触动了诗人的愁思。

C.颔联对仗工整,“远”和“深”字,既写出了诗人的行踪,也暗示了友人身份。

D.尾联以景语作结,写诗人和友人好几天在夕阳中苦思冥想,意犹未尽。

(2).为什么说颈联中的“无语”出乎意料,但又在情理之中?请联系全诗简要分析。

8.阅读下面诗歌,完成问题。

筹笔驿①

罗隐②

抛掷南阳为主忧,北征东讨尽良筹。

时来天地皆同力,运去英雄不自由。

千里山河轻孺子③,两朝冠剑恨谯周④。

唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。

注:①筹笔驿:在今四川省广元市北,相传三国时诸葛亮出师伐魏,曾驻此地筹划军事,书写公文,因而得名。②罗隐,唐代诗人,应进士试屡试不中,史称“十上不第”。③孺子,指蜀国后主刘禅。④谯周:蜀国大臣,力主投降魏国,蜀亡后受到魏国封赏。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.首联称颂诸葛亮鞠躬尽瘁,离开南阳一心辅佐刘备,为蜀国大业用尽良谋。

B.颔联总结了诸葛亮壮志未酬的原因,并提出一个普遍真理,即时势造英雄。

C.颈联运用对比手法,千里山河葬送之"轻"与两朝文武之"恨"形成反差。

D.本诗咏史怀古,融写景、叙事、抒情、议论于一体,自然流畅,不着痕迹。

(2).诗的尾联写岩下流水,对表达情感有何作用?请简要分析。

参考答案

1.答案:(1).D

(2).①手法:用典,尾联化用了《孟子?告子》“人皆可以为尧舜”的句意。②情感:诗人希望郑大夫能早日回朝,担任宰相,辅佐帝王,化育天下,使所有百姓都能成为像尧舜那样的贤人。

解析:(1).本题考查鉴赏古代诗歌的能力。D项,“也隐含对其未能广施教化的遗憾”无中生有。境内盗贼逃往他处,说明郑大夫弭盗有方,措施得力,保障了一方安宁,不能求全责备,要求他将所有盗贼都转化为良民。

(2).本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧、评价古代诗歌的思想内容的能力。结合注释③,比较容易看出尾联所用的手法,是用典中的语典(相对“事典”而言),即诗文中引用(或化用)有出处的语词。至于情感,则稍微复杂一点,需要理解尾联上下两句的意思,才能准确作答。注意:“入”指入朝为官,与“出”——由京官外任地方官恰好相反。

2.答案:(1).C;

(2).(1)一个远离故乡家人漂泊在外的人。(2)①诗人对远离故乡家人,感到恋恋不舍,不忍别离。②诗人对前去长安的前途,感到迷茫无助。③诗人无意仕途却又不得不为生计面上京求职的苦闷与无奈。

解析:“于寒冷的冬日抵京”错,颈联中的“冰霜”在这里并非指冬天,而是指清清操守,也指冷峻的心境。

3.答案:(1).D;

(2).塑造了一个活泼可爱的牧童形象。①牧牛尽责。看到“饥乌啄牛”,就去驱赶。②活泼可爱。“隔堤”“吹叶”“鼓长鞭”应同伴,可见其活泼。③充满童心,憎恨官吏。当牛群因为争夺食物而打架时,以官家截角来吓唬牛,也流露出对官家的不满。

解析:(1).D项,“又不乏典雅含蓄”错,有“含蓄”而无“典雅”。

这首歌词真切细腻地对牧童生活的描写和清新流畅、自然活泼的韵味结合得十分和谐。这歌词作为一首诗来看,又是十分凝炼和含蓄的。故选D。

(2).此题考查把握诗歌人物形象的能力。结合翻译判断什么形象,解题步骤为:本诗(词)刻画了一位(形容词)的(

职业、身份)形象+结合诗句分析。诗的前两句,作者先交待了牧童到远处放牛的原因。“绕村四面禾黍稠”,村子周围都是庄稼地,禾苗长势正好,为了避免牛群祸害庄稼,牧童只好到远处放牛。“陂中饥鸟啄牛背,令我不得戏垅头。”牧童把牛赶到了水草丰美的河边陂岸,想让牛专心吃草,不用担心它们会糟蹋庄稼,结果,陂中有很多饥饿的水鸟,它们不停地落在牛背上啄食虫虱,牧童留下来看顾牛群,不停地驱赶鸟雀。“人陂草多牛散行,白犊时向芦中鸣。”因为牛群走散,牧童们必须分开寻牛。为了彼此联络,告知对方自己所在的位置,他们“隔堤吹叶应同伴”;为了管束牛群,牧童还要不时地“还鼓长鞭三三四声”。这两句把寻牛、赶牛的过程写得生动有趣,富有立体感与生活感。

“牛牛食草莫相触,官家截尔头上角。”牧童一边挥鞭,一边警告牛群:“你们不要再继续打斗了,否则一旦被官府发现,就会有官兵来截断你们头上的角。”以官兵来恐吓牛群,足见牧童心性的天真、单纯。

4.答案:(1).B;

(2).不反常。①春天已经逝去,惋惜无济于事;绿叶繁密错落,另有一番情趣。②罗与之应举不第,倍感失意,无意赏花,而别有意味的绿叶更契合他的心境。③借景说理,写出了美丽如花的事物往往短暂,平凡如叶的生命却更为长久的哲理。

解析:根据附注“目为知己”,我们可以知道,海棠其实就是诗人本人,海棠的遭遇就是诗人自己的遭遇。“爱花惜花”不是作者“主要”之意,作者借物抒怀,大有良辰易逝、盛时不再之感。

5.答案:(1).C

(2).①手法:想象(或虚写),对比(或反衬),从对面着笔。词人身在边疆,遥想家中爱人看见被上双鸾,孤独一人,必定难以成眠。②情感:对爱人的思念之情。词人虚写爱人思念自己,表达自己的相思之情。

解析:(1).本题考查鉴赏古代诗歌的能力。C项,“直抒胸臆”不对。直抒胸臆指直率地抒发自己的思想感情,这里是通过“泪眼”来暗示自己的情感。

(2).本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧、评价作者的观点态度的能力。鸾凤成双,人却孤单,是为对比,或者反衬。“双鸾”与女性有关,可知是写家中爱人,非描述自身当下情景,是为想象,或者虚写。明明是词人思念爱人,却转写妻子思念自己,是为从对面着笔。明白了所用手法,再结合其他词句,就很容易读懂这两句的情感了。

6.答案:(1).B;

(2).①颔联中“团、漾”两动词贴切传神。“团”字生动地写出了竹子在日光下发出的晕影,将四方景色包容其中;而“漾”字以动态的效果写出江水之清澈,简直如同世外桃源;“团、漾”二字表现出草堂环境的清幽。②表达了诗人经过长期的颠沛流离,对于稳定宁静的清闲生活的享受之情,同时还流露出诗人内心深处的沉郁无奈之情。

解析:“内心也没有营谋之忧,因而生活十分清闲,非常轻松”属于曲解诗意。孩子失学、家庭贫困、妻子抱怨,诗人并不轻松,也不是毫不在意,而是无力解决,“贫困”对于杜甫来说,已经常态化了,无能为力,便不再去想。

7.答案:(1).D;

(2).颈联表达的情感出乎意料,是指诗人因思念朋友,不辞劳苦远行寻得朋友,本应有千言万语,见面却无语。但这又在情理之中,是因为两人是情意相投的知音朋友,且友人隐居深山,超脱尘世,见面不会问世事,诗人也不会谈及世事,而对于两人的情况,见面便知,”别来长独愁”也暂时消除了,所以用不着多说,这有力地表现了两人心心相印。

解析:(1).

D.“好几天在夕阳中”错,“三五夕”是指农历十五月圆的晚上,“三五”是古汉语中乘法的表示,即三五一十五。

(2).“见后却无语,别来长独愁”,现代汉语的顺序是“别来长独愁,见后却无语”,把握了这一点才能读懂颈联。“见后却无语”是出乎意料,分析在情理之中,应扣紧前面诗句中“金兰友”(情意相投的朋友)、“携琴”(暗用典故:俞伯牙携琴去访钟子期,半路上听说他已经死了。于是恨世上再无知音,在子期墓前哭祭,感慨知音难再,碎琴以报)埋下的伏笔,以及领联暗示出友人是一位超脱尘世的隐士等内容进行分析。

8.答案:(1).C;

(2).①以景结情(借景抒情、融情于景)。②将岩下流水拟人化,意思是说一切成为历史,只剩山岩下多情的流水,年年从筹笔驿附近流过,仿佛还蕴藏着深情。③表达了诗人对诸葛亮的尊敬怀念、感叹惋惜,以及自身的抑郁不得志之情。

解析:(1).本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言、表达技巧和思想感情的能力。C项,“两朝文武之‘恨’”错误,两朝冠剑指诸葛亮,他既管政事,又管军事,是两朝冠剑。所以是诸葛亮之恨谯周。

(2).本题考查鉴赏文学作品的表达技巧及思想情感的能力。尾联“唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。”

写岩下流水,借景抒情,将岩下流水拟人化,原本无情的流水也变得如此多情,日日夜夜从筹笔驿附近流过,仿佛在怀念诸葛亮,水尚且如此,更何况人呢?借年年不断的岩下流水表达了诗人对诸葛亮的尊敬怀念之情;昏君庸臣葬送了大好河山徒留遗恨,使诸葛亮一生的努力付之东流,对此事也表现了感叹惋惜之情;结合注释,与诸葛亮相比,诗人自己“十上不第”,更是英雄无路,壮志难酬,这里也表现了诗人自身抑郁不得志之情。

古代诗歌阅读(一)

1.阅读下面这首唐诗,完成问题。

浙东献郑大夫

李频

圣主东忧涨海滨,思移副相倚陶钧①。

楼台独坐江山月,舟楫先行泽国春。

遥想万家开户外,近闻群盗窜诸邻。

几时入去调元化②,天下同为尧舜人③。

【注】①副相:御史大夫的别称。陶钧:比喻治理国家。②调:燮调,指宰相的政务。③语本《孟子?告子》:“曹交问曰:‘人皆可以为尧舜,有诸?’孟子曰:‘然。’”

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(

)

A.首联既指出了郑大夫调任浙东的原因,又间接地赞美了郑大夫的治理才能。

B.颔联叙事写景,大夫乘舟巡行所主之地,政事之暇独坐楼台欣赏江山美景。

C.五句想象,在郑大夫的治理下,浙东千家万户,定是路不拾遗,夜不闭户。

D.六句从境内盗贼逃窜侧面表现郑大夫政绩,也隐含对其未能广施教化的遗憾。

(2).尾联运用了什么手法?表达了什么情感?试简要分析。

2.阅读下面这首唐诗,完成问题。

金塘路中

李群玉①

山连楚越复吴秦,蓬梗何年是住身。

黄叶黄花古城路,秋风秋雨别家人。

冰霜想度商於②冻,桂玉③愁居帝里贫。

十口系心抛不得,每回回首即长颦。

[注]①李群玉(808-862)

,字文山,澧州(今湖南灃县)人,晚唐诗人,工书能诗,不乐仕进。开成初,东游吴越,又曾西入三峡。大中八年,裴休为相,荐之,徒步入京,进诗三百首,授秘书省校书郎,后请告东归,复东游,卒于洪州。此诗为李群玉离乡赴京之作。②商於:为古代秦楚边境地域名。③桂玉:喻昂贵的柴米。

(1).下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.首联两句即景抒情。诗人看着远处峰峦叠嶂,山路漫漫,不禁感慨自身漂泊流离,犹如飞蓬断梗,飘荡无定。

B.颔联紧承首联,对仗工整。第三句承接第一句,第四句承接第二句,"黄叶黄花"对应"秋风秋雨",上句写路途环境,下句寓离人心情。

C.颈联两句指明时间。"冰霜"二字写出诗人在秋日离家后于寒冷的冬日抵京,因清贫无居处而心情苦闷。

D.尾联两句和首联相呼应,并照应诗题,表明缘由。诗人的频频回首、蹙眉长叹的动作和神态颇具画面感。

(2).本诗塑造了一个什么样的主人公形象?抒发了诗人什么样的思想感情?

3.阅读下面这首唐词,完成问题。

牧童词

张籍

远牧牛,绕村四面禾黍稠。

陂中饥乌啄牛背,令我不得戏珑头。

半陂草多牛散行,白犊时向芦中鸣。

隔堤吹叶应同伴,还鼓长鞭三四声,

牛群食草莫相触,官家截尔头上角①。

【注】①截尔头上角:北魏时,拓拔晖出任万州刺史,在路上需角脂润滑车轮,便派人去生截牛角,吓得百姓不敢牧牛。这里是牧童吓唬牛。

(1).下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.一、二两句写放牛地点,因为村子四周禾黍稠密,怕牛吃了庄稼,所以走得很远很远。

B.五、六两句从视觉和听觉写牛,牛群在水塘边分散吃草,白色的牛犊不时地对着芦中鸣叫。

C.前八句写牧场的环境、牧童的心理活动和牛的动态,勾勒了一幅情趣盎然的牧牛图。

D.诗歌语言清新活泼,明白如话,又不乏典雅含蓄,使全诗洋溢着一股浓郁的生活气息。

(2).请分析诗歌塑造了一个怎样的牧童形象?

4.阅读下面这两首宋诗,完成问题。

海棠①

苏轼

东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。

只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。

看叶

罗与之②

红紫飘零草不芳,始宜携杖向池塘。

看花应不如看叶,绿影扶疏意味长。

【注】①东坡谪黄州,居定慧院之东,有海棠一株,土人不知贵,作者目其为知己。②罗与之,南宋诗人,曾应进士举不第,晚年归隐。

(1).下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.《海棠》开头两句正侧结合,多感官结合,写出了海棠的高洁、柔美,把读者带入一个缥缈、迷蒙的境界。

B.《海棠》后两句写作者担心海棠花和人一样会在深夜睡去,特地点燃高烛,使海棠打起精神。这样写主要是想表达爱花惜花之情。

C.《看叶》开头一句写鲜花凋谢,芳草不香,作者感慨春天逝去,为下文写看"叶"做铺垫。

D.《看叶》一诗撷取自然界的普通事物,写出了诗人特殊的生活感受,情趣盎然,含蓄而富有哲理。

(2).苏轼夜点高烛赏海棠花,可罗与之却认为“看花应不如看叶”,你认为罗与之这种心理反常吗?请结合诗歌《看叶》予以简析。

5.阅读下面这首宋词,完成问题。

清商怨①

欧阳修

关河愁思望处满。渐素秋向晚。雁过南云,行人回泪眼。

双鸾衾裯悔展。夜又永、枕孤人远。梦未成归,梅花②闻塞管。

【注】①作于宋仁宗至和二年(1055)秋,奉命出使辽国时。②梅花:指古代笛曲《梅花落》。

(1).下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(

)

A.上阕首句点明主题。词人身处边塞,放眼远眺,触目所见无不令人忧愁。

B.时值深秋,又当傍晚,寒气袭人,情何以堪。“素秋”给人萧索凄凉之感。

C.鸿雁南飞,却无法传递书信,词人触景生情,直抒胸臆,不禁眼含热泪。

D.下阕末二句记叙梦醒之后,听见《梅花落》笛曲。情感含蓄,引而不发。

(2).下阕前两句手法独特,情感细腻,试简要分析。

6.阅读下面这首唐词,完成问题。

屏迹三首(其二)

杜甫

晚起家何事,无营地转幽。

竹光团野色,舍影漾江流。

失学从儿懒,长贫任妇愁。

百年浑得醉,一月不梳头。

注:公元762年春夏之交,杜甫经历了动乱漂泊,终于在浣花溪得一草堂,生活得以稳定而创作本诗。

(1).下列对本诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.全诗围绕"无营"二字展开,起承转合自然流畅,体现了杜甫诗歌沉郁顿挫的风格。

B.诗人无事可做,起床很晚,内心也没有营谋之忧,生活因而十分清闲,非常轻松。

C.面对孩子的失学和妻子的抱怨,诗人并非视而不见,充耳不闻,而是世道艰难,无力为之。

D.人生一世,潦倒至此,唯有借酒浇愁,忘却尘世烦扰,长期不梳洗也不在乎。

(2).这首诗的颔联遣词贴切传神,请简要赏析。

7.阅读下面这首唐诗,完成下列各题。

秋日访同人

李咸用

忽忆金兰①友,携琴去自由。

远寻寒涧碧,深入乱山秋。

见后却无语,别来长独愁。

幸逢三五夕,露坐对冥搜②。

[注]①金兰:牢固而融洽的友情。②对冥搜:面对景象苦思冥想。

(1).下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(

)

A.这首访友诗构思独特,并未刻意进行铺排,却能够于简淡中表现出新奇。

B.首联中的“忽”字,看似突兀,其实紧扣诗题,是秋日触动了诗人的愁思。

C.颔联对仗工整,“远”和“深”字,既写出了诗人的行踪,也暗示了友人身份。

D.尾联以景语作结,写诗人和友人好几天在夕阳中苦思冥想,意犹未尽。

(2).为什么说颈联中的“无语”出乎意料,但又在情理之中?请联系全诗简要分析。

8.阅读下面诗歌,完成问题。

筹笔驿①

罗隐②

抛掷南阳为主忧,北征东讨尽良筹。

时来天地皆同力,运去英雄不自由。

千里山河轻孺子③,两朝冠剑恨谯周④。

唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。

注:①筹笔驿:在今四川省广元市北,相传三国时诸葛亮出师伐魏,曾驻此地筹划军事,书写公文,因而得名。②罗隐,唐代诗人,应进士试屡试不中,史称“十上不第”。③孺子,指蜀国后主刘禅。④谯周:蜀国大臣,力主投降魏国,蜀亡后受到魏国封赏。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.首联称颂诸葛亮鞠躬尽瘁,离开南阳一心辅佐刘备,为蜀国大业用尽良谋。

B.颔联总结了诸葛亮壮志未酬的原因,并提出一个普遍真理,即时势造英雄。

C.颈联运用对比手法,千里山河葬送之"轻"与两朝文武之"恨"形成反差。

D.本诗咏史怀古,融写景、叙事、抒情、议论于一体,自然流畅,不着痕迹。

(2).诗的尾联写岩下流水,对表达情感有何作用?请简要分析。

参考答案

1.答案:(1).D

(2).①手法:用典,尾联化用了《孟子?告子》“人皆可以为尧舜”的句意。②情感:诗人希望郑大夫能早日回朝,担任宰相,辅佐帝王,化育天下,使所有百姓都能成为像尧舜那样的贤人。

解析:(1).本题考查鉴赏古代诗歌的能力。D项,“也隐含对其未能广施教化的遗憾”无中生有。境内盗贼逃往他处,说明郑大夫弭盗有方,措施得力,保障了一方安宁,不能求全责备,要求他将所有盗贼都转化为良民。

(2).本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧、评价古代诗歌的思想内容的能力。结合注释③,比较容易看出尾联所用的手法,是用典中的语典(相对“事典”而言),即诗文中引用(或化用)有出处的语词。至于情感,则稍微复杂一点,需要理解尾联上下两句的意思,才能准确作答。注意:“入”指入朝为官,与“出”——由京官外任地方官恰好相反。

2.答案:(1).C;

(2).(1)一个远离故乡家人漂泊在外的人。(2)①诗人对远离故乡家人,感到恋恋不舍,不忍别离。②诗人对前去长安的前途,感到迷茫无助。③诗人无意仕途却又不得不为生计面上京求职的苦闷与无奈。

解析:“于寒冷的冬日抵京”错,颈联中的“冰霜”在这里并非指冬天,而是指清清操守,也指冷峻的心境。

3.答案:(1).D;

(2).塑造了一个活泼可爱的牧童形象。①牧牛尽责。看到“饥乌啄牛”,就去驱赶。②活泼可爱。“隔堤”“吹叶”“鼓长鞭”应同伴,可见其活泼。③充满童心,憎恨官吏。当牛群因为争夺食物而打架时,以官家截角来吓唬牛,也流露出对官家的不满。

解析:(1).D项,“又不乏典雅含蓄”错,有“含蓄”而无“典雅”。

这首歌词真切细腻地对牧童生活的描写和清新流畅、自然活泼的韵味结合得十分和谐。这歌词作为一首诗来看,又是十分凝炼和含蓄的。故选D。

(2).此题考查把握诗歌人物形象的能力。结合翻译判断什么形象,解题步骤为:本诗(词)刻画了一位(形容词)的(

职业、身份)形象+结合诗句分析。诗的前两句,作者先交待了牧童到远处放牛的原因。“绕村四面禾黍稠”,村子周围都是庄稼地,禾苗长势正好,为了避免牛群祸害庄稼,牧童只好到远处放牛。“陂中饥鸟啄牛背,令我不得戏垅头。”牧童把牛赶到了水草丰美的河边陂岸,想让牛专心吃草,不用担心它们会糟蹋庄稼,结果,陂中有很多饥饿的水鸟,它们不停地落在牛背上啄食虫虱,牧童留下来看顾牛群,不停地驱赶鸟雀。“人陂草多牛散行,白犊时向芦中鸣。”因为牛群走散,牧童们必须分开寻牛。为了彼此联络,告知对方自己所在的位置,他们“隔堤吹叶应同伴”;为了管束牛群,牧童还要不时地“还鼓长鞭三三四声”。这两句把寻牛、赶牛的过程写得生动有趣,富有立体感与生活感。

“牛牛食草莫相触,官家截尔头上角。”牧童一边挥鞭,一边警告牛群:“你们不要再继续打斗了,否则一旦被官府发现,就会有官兵来截断你们头上的角。”以官兵来恐吓牛群,足见牧童心性的天真、单纯。

4.答案:(1).B;

(2).不反常。①春天已经逝去,惋惜无济于事;绿叶繁密错落,另有一番情趣。②罗与之应举不第,倍感失意,无意赏花,而别有意味的绿叶更契合他的心境。③借景说理,写出了美丽如花的事物往往短暂,平凡如叶的生命却更为长久的哲理。

解析:根据附注“目为知己”,我们可以知道,海棠其实就是诗人本人,海棠的遭遇就是诗人自己的遭遇。“爱花惜花”不是作者“主要”之意,作者借物抒怀,大有良辰易逝、盛时不再之感。

5.答案:(1).C

(2).①手法:想象(或虚写),对比(或反衬),从对面着笔。词人身在边疆,遥想家中爱人看见被上双鸾,孤独一人,必定难以成眠。②情感:对爱人的思念之情。词人虚写爱人思念自己,表达自己的相思之情。

解析:(1).本题考查鉴赏古代诗歌的能力。C项,“直抒胸臆”不对。直抒胸臆指直率地抒发自己的思想感情,这里是通过“泪眼”来暗示自己的情感。

(2).本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧、评价作者的观点态度的能力。鸾凤成双,人却孤单,是为对比,或者反衬。“双鸾”与女性有关,可知是写家中爱人,非描述自身当下情景,是为想象,或者虚写。明明是词人思念爱人,却转写妻子思念自己,是为从对面着笔。明白了所用手法,再结合其他词句,就很容易读懂这两句的情感了。

6.答案:(1).B;

(2).①颔联中“团、漾”两动词贴切传神。“团”字生动地写出了竹子在日光下发出的晕影,将四方景色包容其中;而“漾”字以动态的效果写出江水之清澈,简直如同世外桃源;“团、漾”二字表现出草堂环境的清幽。②表达了诗人经过长期的颠沛流离,对于稳定宁静的清闲生活的享受之情,同时还流露出诗人内心深处的沉郁无奈之情。

解析:“内心也没有营谋之忧,因而生活十分清闲,非常轻松”属于曲解诗意。孩子失学、家庭贫困、妻子抱怨,诗人并不轻松,也不是毫不在意,而是无力解决,“贫困”对于杜甫来说,已经常态化了,无能为力,便不再去想。

7.答案:(1).D;

(2).颈联表达的情感出乎意料,是指诗人因思念朋友,不辞劳苦远行寻得朋友,本应有千言万语,见面却无语。但这又在情理之中,是因为两人是情意相投的知音朋友,且友人隐居深山,超脱尘世,见面不会问世事,诗人也不会谈及世事,而对于两人的情况,见面便知,”别来长独愁”也暂时消除了,所以用不着多说,这有力地表现了两人心心相印。

解析:(1).

D.“好几天在夕阳中”错,“三五夕”是指农历十五月圆的晚上,“三五”是古汉语中乘法的表示,即三五一十五。

(2).“见后却无语,别来长独愁”,现代汉语的顺序是“别来长独愁,见后却无语”,把握了这一点才能读懂颈联。“见后却无语”是出乎意料,分析在情理之中,应扣紧前面诗句中“金兰友”(情意相投的朋友)、“携琴”(暗用典故:俞伯牙携琴去访钟子期,半路上听说他已经死了。于是恨世上再无知音,在子期墓前哭祭,感慨知音难再,碎琴以报)埋下的伏笔,以及领联暗示出友人是一位超脱尘世的隐士等内容进行分析。

8.答案:(1).C;

(2).①以景结情(借景抒情、融情于景)。②将岩下流水拟人化,意思是说一切成为历史,只剩山岩下多情的流水,年年从筹笔驿附近流过,仿佛还蕴藏着深情。③表达了诗人对诸葛亮的尊敬怀念、感叹惋惜,以及自身的抑郁不得志之情。

解析:(1).本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言、表达技巧和思想感情的能力。C项,“两朝文武之‘恨’”错误,两朝冠剑指诸葛亮,他既管政事,又管军事,是两朝冠剑。所以是诸葛亮之恨谯周。

(2).本题考查鉴赏文学作品的表达技巧及思想情感的能力。尾联“唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。”

写岩下流水,借景抒情,将岩下流水拟人化,原本无情的流水也变得如此多情,日日夜夜从筹笔驿附近流过,仿佛在怀念诸葛亮,水尚且如此,更何况人呢?借年年不断的岩下流水表达了诗人对诸葛亮的尊敬怀念之情;昏君庸臣葬送了大好河山徒留遗恨,使诸葛亮一生的努力付之东流,对此事也表现了感叹惋惜之情;结合注释,与诸葛亮相比,诗人自己“十上不第”,更是英雄无路,壮志难酬,这里也表现了诗人自身抑郁不得志之情。