第一章 人口与地理环境 (期中复习)知识点总结

文档属性

| 名称 | 第一章 人口与地理环境 (期中复习)知识点总结 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-04-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一章:人口与地理环境

1.1人口的分布

人口的分布

衡量人口分布的指标:通常以人口密度来衡量

1、特点:极不平衡

在占地球陆地面积10%的土地上,大约居住着世界90%的人口。

四大人口稠密区包括

欧洲西部、B、南亚、C、东亚、D、北美东部

人口稠密区 东亚地区 中国东部、朝鲜半岛、日本东南部 自然条件优越; 古老的文明中心,开发历史悠久; 农业经济发达

南亚地区 印、巴、孟、斯

西欧地区 英、法、德、荷兰 资本主义发展最早,工商|业贸易繁荣,

北美东部 美国东部和加拿大东南部 工业、金融、贸易繁荣,经济发达

人口稀疏区 高纬度、高山寒冷区? 南极洲、青藏高原 自然环境恶劣,不适宜人类居住

中低纬干旱沙漠区 撒哈拉、维多利亚大沙漠

低纬气候湿热地区 亚马孙平原、刚果盆地

2.表现:

①各大洲:世界人口在各大洲的分布状况差异很大,亚洲占比最大,非洲次之。

②各国:世界各国人口分布也极不平衡

人口超过1亿的国家亚洲最多,有7个(中国、印度、印尼、巴基斯坦、孟加拉国、日本、菲律宾);

世界人口大国多数为发展中国家。中国最多,其次为印度。

③城乡分布:总趋势为城镇人口比例逐渐上升,乡村人口比例逐渐下降

城镇人口比例最高的大洲——北美洲

城镇人口比例最低的大洲——非洲

世界人口分布的一般规律:

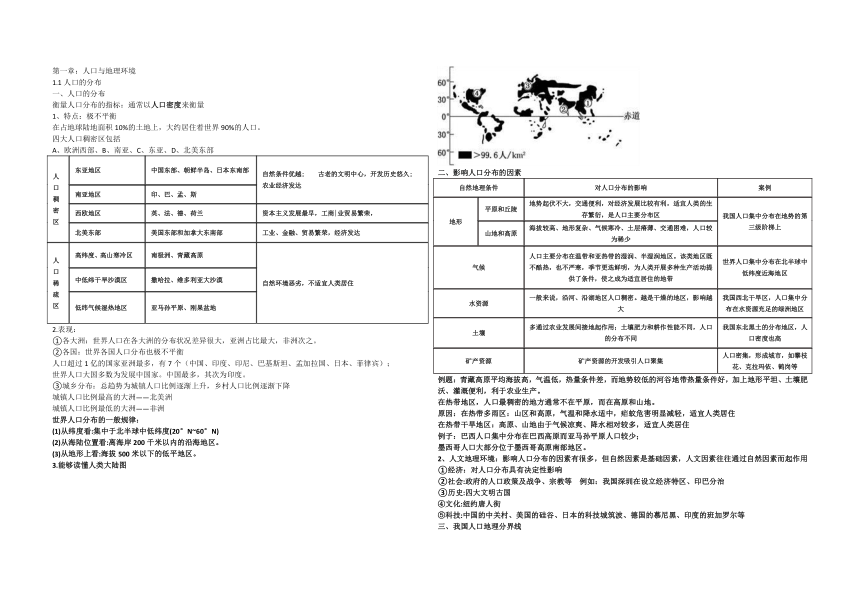

(1)从纬度看:集中于北半球中低纬度(20°N~60°N)

(2)从海陆位置看:离海岸200千米以内的沿海地区。

(3)从地形上看:海拔500米以下的低平地区。

3.能够读懂人类大陆图

二、影响人口分布的因素

自然地理条件 对人口分布的影响 案例

地形 平原和丘陵 地势起伏不大,交通便利,对经济发展比较有利,适宜人类的生存繁衍,是人口主要分布区 我国人口集中分布在地势的第三级阶梯上

山地和高原 海拔较高、地形复杂、气候寒冷、土层瘠薄、交通困难,人口较为稀少

气候 人口主要分布在温带和亚热带的湿润、半湿润地区。该类地区既不酷热,也不严寒,季节更迭鲜明,为人类开展多种生产活动提供了条件,使之成为适宜居住的地带 世界人口集中分布在北半球中低纬度近海地区

水资源 一般来说,沿河、沿湖地区人口稠密。越是干燥的地区,影响越大 我国西北干旱区,人口集中分布在水资源充足的绿洲地区

土壤 多通过农业发展间接地起作用;土壤肥力和耕作性能不同,人口的分布不同 我国东北黑土的分布地区,人口密度也高

矿产资源 矿产资源的开发吸引人口聚集 人口密集,形成城市,如攀枝花、克拉玛依、鹤岗等

例题:青藏高原平均海拔高,气温低,热量条件差,而地势较低的河谷地带热量条件好,加上地形平坦、土壤肥沃、灌溉便利,利于农业生产。

在热带地区,人口最稠密的地方通常不在平原,而在高原和山地。

原因:在热带多雨区:山区和高原,气温和降水适中,疟蚊危害明显减轻,适宜人类居住

在热带干旱地区:高原、山地由于气候凉爽、降水相对较多,适宜人类居住

例子:巴西人口集中分布在巴西高原而亚马孙平原人口较少;

墨西哥人口大部分位于墨西哥高原南部地区。

2、人文地理环境:影响人口分布的因素有很多,但自然因素是基础因素,人文因素往往通过自然因素而起作用

①经济:对人口分布具有决定性影响

②社会:政府的人口政策及战争、宗教等 例如:我国深圳在设立经济特区、印巴分治

③历史:四大文明古国

④文化:纽约唐人街

⑤科技:中国的中关村、美国的硅谷、日本的科技城筑波、德国的慕尼黑、印度的班加罗尔等

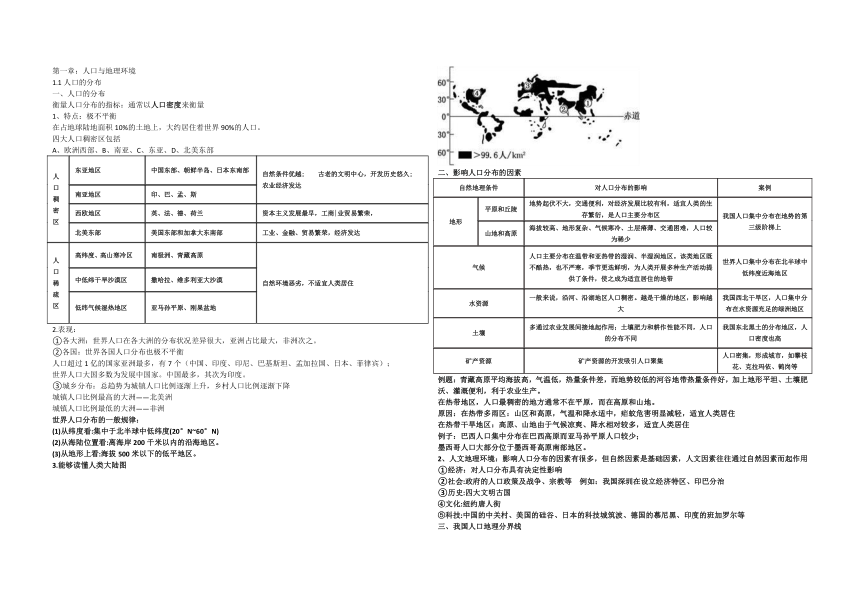

三、我国人口地理分界线

1.我国人口分布的主要特点及成因

特点

(1)我国人口分布不均,东部多,西北少;

(2)东部地区的沿海、平原、丘陵、盆地地区人口密度大;西部的高原、高山地区、干旱地区人口密度较小

(3)由东南向西北递减

成因

(1)自然因素:东部地形平坦,气候温和湿润;西部高原山地多,气候干旱

(2)社会经济因素:东部耕地多,农商业、交通运输业发达;西部耕地少,农商业、交通运输业落后。

2、分界线西部人口较为稠密的区域:新疆绿洲地区、宁夏平原、河套平原、河西走廊、青藏高原南部河谷地区。

特点:分布不均匀,呈点状或带状分布

3、西部人口较为稠密的原因:

①西北地区气候干旱,水源成为影响人口分布的决定性因素,在水源充足的绿洲或河流沿岸地区,人口稠密。

②青藏地区海拔高,气候寒冷,人口分布于海拔较低的河谷地区。

4、黑河—腾冲线的地理意义:①该线直观反映出我国人口分布的格局,线的东南侧人口稠密,线的西北侧人口稀疏。

②此线成为地理研究和国家决策的重要参考依据内在联系:

5、与我国自然地理环境有哪些内在联系

①该人口线与400毫米等降水量线基本重合,线东南侧受夏季风影响明显,降水充沛

②地形以平原丘陵为主,线西北侧位于非季风区和青藏高寒区,降水较少,地形以高原山地为主,线两侧自然地理环境差异显著。

5.近一个世纪以来,虽然我国人口分布有了一定程度的变化,但胡焕庸先生提出的人口分布对比线依然是我国人口分布差异的基线。议一议,在未来一段时间,我国人口分布对比线是否会向西北方向移动?为什么?

观点一:不会,该线西北自然地理环境恶劣,气候干旱,自然承载力有限,人口难以大量增长。

观点二:会,随着国家西部大开发战略的实施,西部交通条件的改善,区域经济发展水平提高,这条人口分界线会小范围波动。

1.2人口迁移

人口迁移及其影响因素

1、两大属性:①时间属性:居住地发生永久性或长期性变化的人口流动行为

②空间属性:迁出原居住地一定距离,在一国范围内,一般以跨越某种行政区域界线为依据。

分类

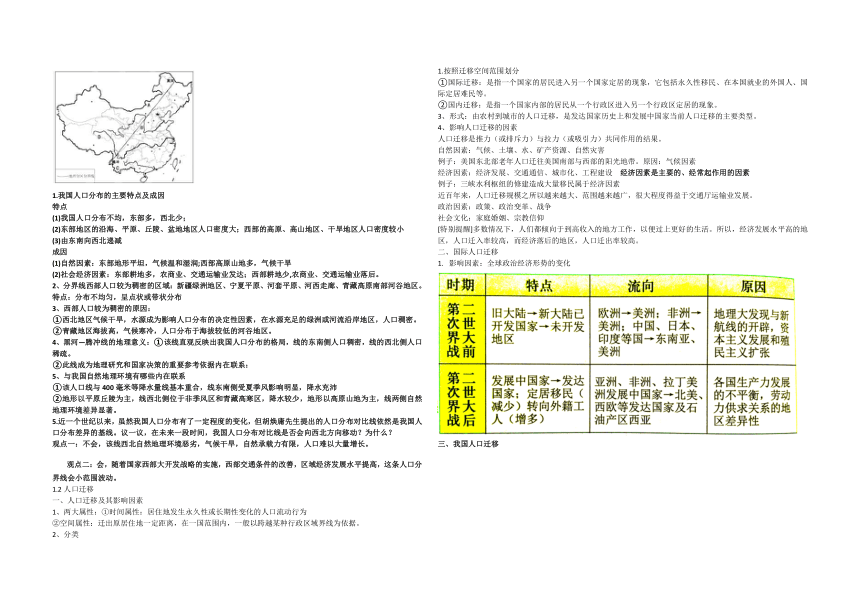

1.按照迁移空间范围划分

①国际迁移:是指一个国家的居民进入另一个国家定居的现象,它包括永久性移民、在本国就业的外国人、国际定居难民等。

②国内迁移:是指一个国家内部的居民从一个行政区进入另一个行政区定居的现象。

形式:由农村到城市的人口迁移,是发达国家历史上和发展中国家当前人口迁移的主要类型。

影响人口迁移的因素

人口迁移是推力(或排斥力)与拉力(或吸引力)共同作用的结果。

自然因素:气候、土壤、水、矿产资源、自然灾害

例子:美国东北部老年人口迁往美国南部与西部的阳光地带。原因:气候因素

经济因素:经济发展、交通通信、城市化、工程建设 经济因素是主要的、经常起作用的因素

例子:三峡水利枢纽的修建造成大量移民属于经济因素

近百年来,人口迁移规模之所以越来越大、范围越来越广,很大程度得益于交通厅运输业发展。

政治因素:政策、政治变革、战争

社会文化:家庭婚姻、宗教信仰

[特别提醒]多数情况下,人们都倾向于到高收入的地方工作,以便过上更好的生活。所以,经济发展水平高的地区,人口迁入率较高,而经济落后的地区,人口迁出率较高。

国际人口迁移

影响因素:全球政治经济形势的变化

三、我国人口迁移

民工潮问题

(1)“民工潮”的产生原因

①农村剩余劳动力的出现;②城乡地区间巨大的经济差距;③国家允许农民进城政策的实施。

(2)“民工流”的变化:近几年出现“回流”和“民工荒”现象。一方面东邻沿海招工难;另一方面民工找工作难,纷纷返乡或向西部转移。原因主要是东部地区产业升级,对劳动力素质的要求提高,而民工素质偏低;其次是劳动密集型产业向中西部迁移,内地城镇化进程加快导致民工流动方向改变。

五、大规模移民对迁出地、迁入地分别会产生哪些积极和消极的影响

有利影响 ??不利影响

迁出地 ①缓解了迁出地的就业压力;

②加强与外界社会、经济、科技、文化联系;

③缓解迁出地的人地矛盾,减轻了迁出地的生态环境压力; ①人才外流,劳动力减少;

②产生留守儿童、空巢老人等问题

迁入地 ①弥补了劳动力不足;

②促进了迁入地的经济发展;

③促进了迁入地的社会、经济、文化交流;

④推动城市的发展; ①增加了公共设施的负担和城市管理的难度。

②容易引起迁入地生态环境问题,加大资源环境压力;

1.3人口容量

一 、人口增长

1.总趋势:世界人口发展历史的总趋势是人口不断增长

2.世界人口增长的历史阶段:工业革命前:增长比较缓慢 工业革命后:迅速增长

目前:仍处于快速增长阶段

影响因素:自然资源、环境条件、社会经济、科技进步、医疗卫生、文化教育、政治制度等。

归根结底:生产力发展水平(注意:生产力高不一定人口增长快)

4.判断人口增长情况的方法:

(1)自然增长:世界人口增长是由人口出生率和死亡率共同决定的

自然增长率=(出生人口-死亡人口)/总人数×100℅

= 出生率-死亡率

人口自然增长率下降但一直为正值,人口总量不断增长(如图中从1-3)

人口自然增长率由正值变为0时,人口数量最多(如图中3点)

人口自然增长率由负值变为0时,人口数量最少(如图中5点)

机械增长:人口的机械增长是由人口迁入率和迁出率共同决定的

机械增长(迁移)率=(迁入数-迁出数)/总人数×100℅

= 迁入率-迁出率

人口增长率= 自然增长率+机械增长(迁移)率

我国人口增长块的原因:人口基数大

二、影响环境承载力的因素

影响环境承载力的因素主要有资源、科技发展水平、人口的生活和文化消费水平、地区的对外开放程度等。

因素 相关性 影响

资源环境 正相关 资源越丰富,环境承载力越大;资源越贫乏,环境承载力越小

科技发展水平 正相关 科技发展水平越高,能够利用的资源越多,环境承载力越大

地区的对外开放程度 正相关 地区对外开放程度越高,能够利用的区外资源越多,环境承载力越大

人均资源消费水平 负相关 消费水平越高,环境承载力越小

经济发达程度 正相关 经济越发达,环境承载力越大

人口受教育水平 正相关 人口受教育水平越高,环境承载力越大

人口最高容量与人口合理容量的区别与联系

人口最高容量 人口合理容量

框解

概念

强调点 一个地区的资源环境所承载的最大人口数量(极限人口) 在保证合理健康的生活水平条件下和能促进可持续发展前提下的适度人口(最佳人口)

大小关系 某一地区:人口最高容量>人口合理容量

共同点 由于制约因素不确定,历史时期不确定,因此两者都具有不确定性;但在具体时期,制约因素相对不变的情况下,都具有相对确定性

1.1人口的分布

人口的分布

衡量人口分布的指标:通常以人口密度来衡量

1、特点:极不平衡

在占地球陆地面积10%的土地上,大约居住着世界90%的人口。

四大人口稠密区包括

欧洲西部、B、南亚、C、东亚、D、北美东部

人口稠密区 东亚地区 中国东部、朝鲜半岛、日本东南部 自然条件优越; 古老的文明中心,开发历史悠久; 农业经济发达

南亚地区 印、巴、孟、斯

西欧地区 英、法、德、荷兰 资本主义发展最早,工商|业贸易繁荣,

北美东部 美国东部和加拿大东南部 工业、金融、贸易繁荣,经济发达

人口稀疏区 高纬度、高山寒冷区? 南极洲、青藏高原 自然环境恶劣,不适宜人类居住

中低纬干旱沙漠区 撒哈拉、维多利亚大沙漠

低纬气候湿热地区 亚马孙平原、刚果盆地

2.表现:

①各大洲:世界人口在各大洲的分布状况差异很大,亚洲占比最大,非洲次之。

②各国:世界各国人口分布也极不平衡

人口超过1亿的国家亚洲最多,有7个(中国、印度、印尼、巴基斯坦、孟加拉国、日本、菲律宾);

世界人口大国多数为发展中国家。中国最多,其次为印度。

③城乡分布:总趋势为城镇人口比例逐渐上升,乡村人口比例逐渐下降

城镇人口比例最高的大洲——北美洲

城镇人口比例最低的大洲——非洲

世界人口分布的一般规律:

(1)从纬度看:集中于北半球中低纬度(20°N~60°N)

(2)从海陆位置看:离海岸200千米以内的沿海地区。

(3)从地形上看:海拔500米以下的低平地区。

3.能够读懂人类大陆图

二、影响人口分布的因素

自然地理条件 对人口分布的影响 案例

地形 平原和丘陵 地势起伏不大,交通便利,对经济发展比较有利,适宜人类的生存繁衍,是人口主要分布区 我国人口集中分布在地势的第三级阶梯上

山地和高原 海拔较高、地形复杂、气候寒冷、土层瘠薄、交通困难,人口较为稀少

气候 人口主要分布在温带和亚热带的湿润、半湿润地区。该类地区既不酷热,也不严寒,季节更迭鲜明,为人类开展多种生产活动提供了条件,使之成为适宜居住的地带 世界人口集中分布在北半球中低纬度近海地区

水资源 一般来说,沿河、沿湖地区人口稠密。越是干燥的地区,影响越大 我国西北干旱区,人口集中分布在水资源充足的绿洲地区

土壤 多通过农业发展间接地起作用;土壤肥力和耕作性能不同,人口的分布不同 我国东北黑土的分布地区,人口密度也高

矿产资源 矿产资源的开发吸引人口聚集 人口密集,形成城市,如攀枝花、克拉玛依、鹤岗等

例题:青藏高原平均海拔高,气温低,热量条件差,而地势较低的河谷地带热量条件好,加上地形平坦、土壤肥沃、灌溉便利,利于农业生产。

在热带地区,人口最稠密的地方通常不在平原,而在高原和山地。

原因:在热带多雨区:山区和高原,气温和降水适中,疟蚊危害明显减轻,适宜人类居住

在热带干旱地区:高原、山地由于气候凉爽、降水相对较多,适宜人类居住

例子:巴西人口集中分布在巴西高原而亚马孙平原人口较少;

墨西哥人口大部分位于墨西哥高原南部地区。

2、人文地理环境:影响人口分布的因素有很多,但自然因素是基础因素,人文因素往往通过自然因素而起作用

①经济:对人口分布具有决定性影响

②社会:政府的人口政策及战争、宗教等 例如:我国深圳在设立经济特区、印巴分治

③历史:四大文明古国

④文化:纽约唐人街

⑤科技:中国的中关村、美国的硅谷、日本的科技城筑波、德国的慕尼黑、印度的班加罗尔等

三、我国人口地理分界线

1.我国人口分布的主要特点及成因

特点

(1)我国人口分布不均,东部多,西北少;

(2)东部地区的沿海、平原、丘陵、盆地地区人口密度大;西部的高原、高山地区、干旱地区人口密度较小

(3)由东南向西北递减

成因

(1)自然因素:东部地形平坦,气候温和湿润;西部高原山地多,气候干旱

(2)社会经济因素:东部耕地多,农商业、交通运输业发达;西部耕地少,农商业、交通运输业落后。

2、分界线西部人口较为稠密的区域:新疆绿洲地区、宁夏平原、河套平原、河西走廊、青藏高原南部河谷地区。

特点:分布不均匀,呈点状或带状分布

3、西部人口较为稠密的原因:

①西北地区气候干旱,水源成为影响人口分布的决定性因素,在水源充足的绿洲或河流沿岸地区,人口稠密。

②青藏地区海拔高,气候寒冷,人口分布于海拔较低的河谷地区。

4、黑河—腾冲线的地理意义:①该线直观反映出我国人口分布的格局,线的东南侧人口稠密,线的西北侧人口稀疏。

②此线成为地理研究和国家决策的重要参考依据内在联系:

5、与我国自然地理环境有哪些内在联系

①该人口线与400毫米等降水量线基本重合,线东南侧受夏季风影响明显,降水充沛

②地形以平原丘陵为主,线西北侧位于非季风区和青藏高寒区,降水较少,地形以高原山地为主,线两侧自然地理环境差异显著。

5.近一个世纪以来,虽然我国人口分布有了一定程度的变化,但胡焕庸先生提出的人口分布对比线依然是我国人口分布差异的基线。议一议,在未来一段时间,我国人口分布对比线是否会向西北方向移动?为什么?

观点一:不会,该线西北自然地理环境恶劣,气候干旱,自然承载力有限,人口难以大量增长。

观点二:会,随着国家西部大开发战略的实施,西部交通条件的改善,区域经济发展水平提高,这条人口分界线会小范围波动。

1.2人口迁移

人口迁移及其影响因素

1、两大属性:①时间属性:居住地发生永久性或长期性变化的人口流动行为

②空间属性:迁出原居住地一定距离,在一国范围内,一般以跨越某种行政区域界线为依据。

分类

1.按照迁移空间范围划分

①国际迁移:是指一个国家的居民进入另一个国家定居的现象,它包括永久性移民、在本国就业的外国人、国际定居难民等。

②国内迁移:是指一个国家内部的居民从一个行政区进入另一个行政区定居的现象。

形式:由农村到城市的人口迁移,是发达国家历史上和发展中国家当前人口迁移的主要类型。

影响人口迁移的因素

人口迁移是推力(或排斥力)与拉力(或吸引力)共同作用的结果。

自然因素:气候、土壤、水、矿产资源、自然灾害

例子:美国东北部老年人口迁往美国南部与西部的阳光地带。原因:气候因素

经济因素:经济发展、交通通信、城市化、工程建设 经济因素是主要的、经常起作用的因素

例子:三峡水利枢纽的修建造成大量移民属于经济因素

近百年来,人口迁移规模之所以越来越大、范围越来越广,很大程度得益于交通厅运输业发展。

政治因素:政策、政治变革、战争

社会文化:家庭婚姻、宗教信仰

[特别提醒]多数情况下,人们都倾向于到高收入的地方工作,以便过上更好的生活。所以,经济发展水平高的地区,人口迁入率较高,而经济落后的地区,人口迁出率较高。

国际人口迁移

影响因素:全球政治经济形势的变化

三、我国人口迁移

民工潮问题

(1)“民工潮”的产生原因

①农村剩余劳动力的出现;②城乡地区间巨大的经济差距;③国家允许农民进城政策的实施。

(2)“民工流”的变化:近几年出现“回流”和“民工荒”现象。一方面东邻沿海招工难;另一方面民工找工作难,纷纷返乡或向西部转移。原因主要是东部地区产业升级,对劳动力素质的要求提高,而民工素质偏低;其次是劳动密集型产业向中西部迁移,内地城镇化进程加快导致民工流动方向改变。

五、大规模移民对迁出地、迁入地分别会产生哪些积极和消极的影响

有利影响 ??不利影响

迁出地 ①缓解了迁出地的就业压力;

②加强与外界社会、经济、科技、文化联系;

③缓解迁出地的人地矛盾,减轻了迁出地的生态环境压力; ①人才外流,劳动力减少;

②产生留守儿童、空巢老人等问题

迁入地 ①弥补了劳动力不足;

②促进了迁入地的经济发展;

③促进了迁入地的社会、经济、文化交流;

④推动城市的发展; ①增加了公共设施的负担和城市管理的难度。

②容易引起迁入地生态环境问题,加大资源环境压力;

1.3人口容量

一 、人口增长

1.总趋势:世界人口发展历史的总趋势是人口不断增长

2.世界人口增长的历史阶段:工业革命前:增长比较缓慢 工业革命后:迅速增长

目前:仍处于快速增长阶段

影响因素:自然资源、环境条件、社会经济、科技进步、医疗卫生、文化教育、政治制度等。

归根结底:生产力发展水平(注意:生产力高不一定人口增长快)

4.判断人口增长情况的方法:

(1)自然增长:世界人口增长是由人口出生率和死亡率共同决定的

自然增长率=(出生人口-死亡人口)/总人数×100℅

= 出生率-死亡率

人口自然增长率下降但一直为正值,人口总量不断增长(如图中从1-3)

人口自然增长率由正值变为0时,人口数量最多(如图中3点)

人口自然增长率由负值变为0时,人口数量最少(如图中5点)

机械增长:人口的机械增长是由人口迁入率和迁出率共同决定的

机械增长(迁移)率=(迁入数-迁出数)/总人数×100℅

= 迁入率-迁出率

人口增长率= 自然增长率+机械增长(迁移)率

我国人口增长块的原因:人口基数大

二、影响环境承载力的因素

影响环境承载力的因素主要有资源、科技发展水平、人口的生活和文化消费水平、地区的对外开放程度等。

因素 相关性 影响

资源环境 正相关 资源越丰富,环境承载力越大;资源越贫乏,环境承载力越小

科技发展水平 正相关 科技发展水平越高,能够利用的资源越多,环境承载力越大

地区的对外开放程度 正相关 地区对外开放程度越高,能够利用的区外资源越多,环境承载力越大

人均资源消费水平 负相关 消费水平越高,环境承载力越小

经济发达程度 正相关 经济越发达,环境承载力越大

人口受教育水平 正相关 人口受教育水平越高,环境承载力越大

人口最高容量与人口合理容量的区别与联系

人口最高容量 人口合理容量

框解

概念

强调点 一个地区的资源环境所承载的最大人口数量(极限人口) 在保证合理健康的生活水平条件下和能促进可持续发展前提下的适度人口(最佳人口)

大小关系 某一地区:人口最高容量>人口合理容量

共同点 由于制约因素不确定,历史时期不确定,因此两者都具有不确定性;但在具体时期,制约因素相对不变的情况下,都具有相对确定性