2021届高三语文三轮冲刺专题双击训练 古代诗歌阅读(三)含答案

文档属性

| 名称 | 2021届高三语文三轮冲刺专题双击训练 古代诗歌阅读(三)含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-25 06:02:39 | ||

图片预览

文档简介

2021届高三语文三轮冲刺专题双击训练 古代诗歌阅读(三)

1.阅读下面这首唐诗,完成问题。

送梓州李使君①

王维

万壑树参天,千山响杜鹃。

山中一夜雨,树杪百重泉。

汉女输橦布②,巴人讼芋田③。

文翁④翻教授,不敢倚先贤。

(注)①本诗为送李使君入蜀赴任而作。梓州:隋唐州名,治所在今四川。李使君:李叔明,先任东川节度使、遂州刺史,后移镇梓州。②橦布:橦木花织成的布,为梓州特产。③芋田,蜀中产芋,当时为主粮之一。④文翁:汉景帝时为蜀郡太守,政尚宽宏,见蜀地僻陋,乃建造学宫,教育人才,使巴蜀日渐开化。

(1). 下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联互文见义,既有视觉形象,又有听觉感受,想象之景雄奇壮阔,令人耳目应接不暇。

B.颔联描绘了深山夜雨及山间飞泉悬空而下的景象,远远望去,远处泉瀑就如同从树梢上倾泻下来似的,境界幽深秀丽。

C.颈联写蜀中民俗民情,“汉女”“巴人”“橦布”“芋田”,紧扣蜀地特点和李使君要掌管的职事,表达了对李使君重任在肩、前路难卜的深深忧虑。

D.全诗没有一般送别诗的感伤气氛,情绪积极,格调明快,境界高远,是唐诗中写送别的名篇之一。

(2). 结合全诗,谈谈诗歌是如何表现作者丰富的情感的。

2.阅读下面这首唐诗,完成问题。

送友人入蜀①

李白

见说蚕丛路,崎岖不易行。

山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈,春流绕蜀城。

升沉应已定,不必问君平②。

【注】①这首诗作于天宝二年(743),作者当时在长安受到权贵的排挤。②君平:是西汉严遵的字,他不愿做官,过着隐居生活,曾经在成都以占卜为生。

(1).下列对诗歌内容和艺术手法的赏析,不正确的一项是( )

A.首联写临别时作者亲切地叮嘱友人蜀道崎岖险阻,不易通行,恍若两个好友在娓娓而谈,感情诚挚而恳切。

B.颔联“起”“生”两个动词用得极好,生动地表现了栈道的狭窄、险峻、高危,想象奇特,写得气韵飞动。

C.颈联写作者看到的景色,前句写山上景致,后句写春江绕城的美景,远近配合,如一幅美丽的山水画。

D.全诗着眼于“送别”,从诗旨上讲,不宜渲染蜀道险难,但作者却用语巧妙,使全诗显得比较旷达。

(2).本诗尾联运用了典故,蕴含着作者怎样的思想感情?请加以分析。

3.阅读下面这首唐诗,完成各题。

送春词

刘禹锡

昨来楼上迎春处,今日登楼又送归。

兰蕊残妆含露泣,柳条长袖向风挥。

佳人对镜容颜改,楚客[注]临江心事违。

万古至今同此恨,无如一醉尽忘机。

[注]楚客:泛指客居他乡之人。

(1).下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(???)

A.诗歌起笔描写了自己前后登楼的事件,表达出对春光短暂的伤感。

B.颔联具体叙写春归后的景物,夜露凝结在兰花衰残的枝头,柳条随风摆动。表达了诗人对景色的欣赏之情。

C.颈联分别描写了才子佳人的状态,表现春天未能相聚的遗憾。

D.尾联和姚合的"此情对春色,尽醉欲忘机"有异曲同工之妙,都是说面对山间春色,诗人想要陶醉于此而忘掉世俗机巧。

(2).本诗巧妙地运用了多种表现手法,请找出手法并结合诗句做简要赏析。

4.阅读下面这首唐诗,完成下列各题。

经火山①

岑参

火山今始见,突兀蒲昌东。

赤焰烧虏云②,炎氛蒸塞空。

不知阴阳炭③,何独烧此中?

我来严冬时,山下多炎风。

人马尽汗流,孰知造化工!

[注]①经火山:749年,岑参抱着建功立业的志向,离开长安赴安西上任,大约次年途经蒲昌,看到火焰山的壮丽景象,顿时诗兴大发,于是创作了这首《经火山》。②虏云:指西北少数民族地区上空的云。③阴阳炭:由阴阳二气结合的熔铸万物的原动力。西汉贾谊在《鵬鸟赋》中把自然界万物的生成变化比喻成金属的熔铸。

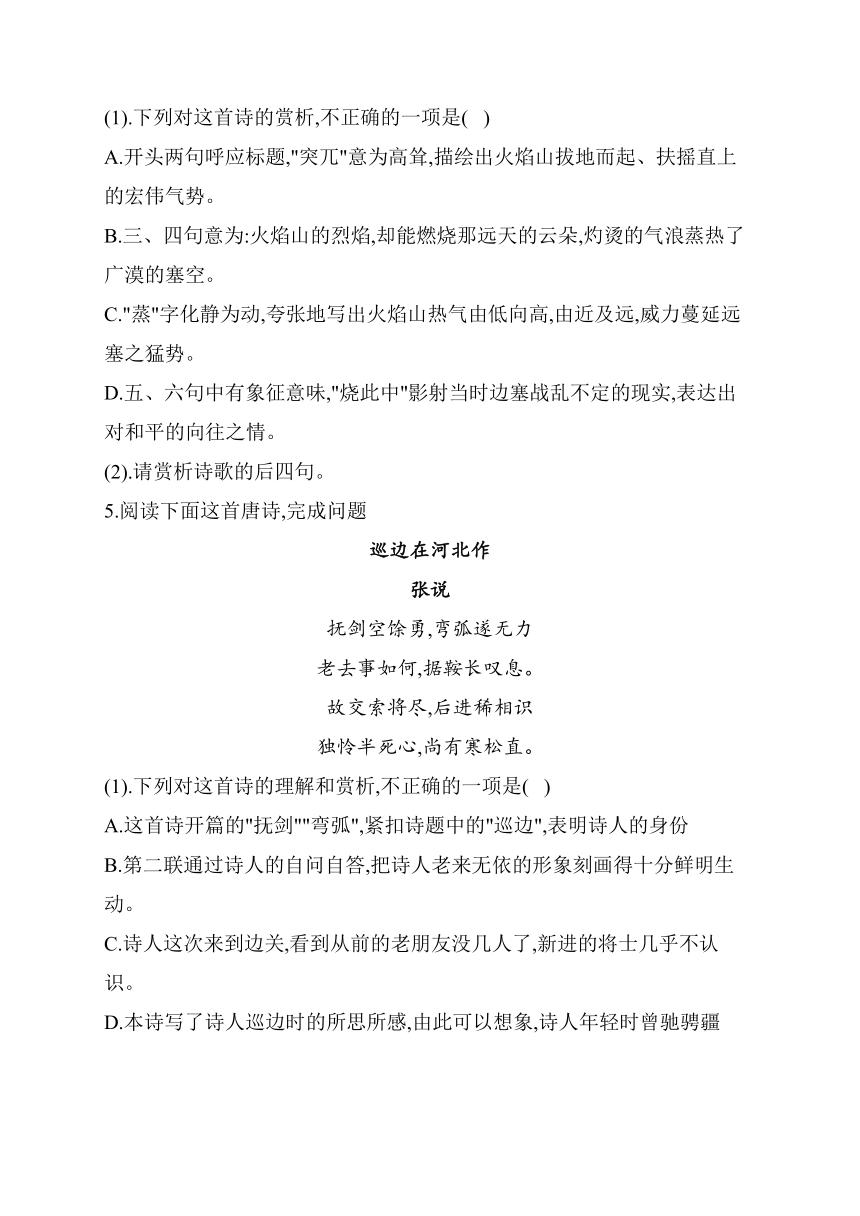

(1).下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.开头两句呼应标题,"突兀"意为高耸,描绘出火焰山拔地而起、扶摇直上的宏伟气势。

B.三、四句意为:火焰山的烈焰,却能燃烧那远天的云朵,灼烫的气浪蒸热了广漠的塞空。

C."蒸"字化静为动,夸张地写出火焰山热气由低向高,由近及远,威力蔓延远塞之猛势。

D.五、六句中有象征意味,"烧此中"影射当时边塞战乱不定的现实,表达出对和平的向往之情。

(2).请赏析诗歌的后四句。

5.阅读下面这首唐诗,完成问题

巡边在河北作

张说

抚剑空馀勇,弯弧遂无力

老去事如何,据鞍长叹息。

故交索将尽,后进稀相识

独怜半死心,尚有寒松直。

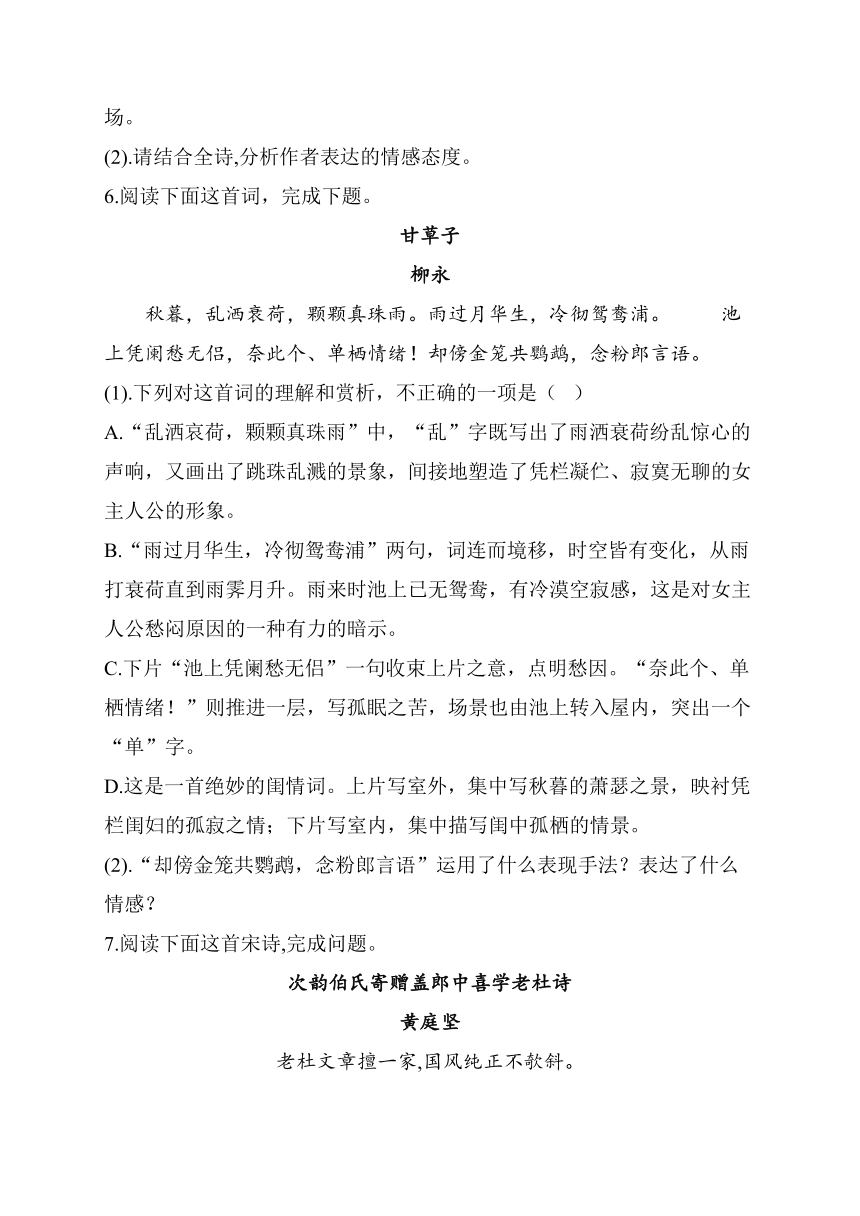

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.这首诗开篇的"抚剑""弯弧",紧扣诗题中的"巡边",表明诗人的身份

B.第二联通过诗人的自问自答,把诗人老来无依的形象刻画得十分鲜明生动。

C.诗人这次来到边关,看到从前的老朋友没几人了,新进的将士几乎不认识。

D.本诗写了诗人巡边时的所思所感,由此可以想象,诗人年轻时曾驰骋疆场。

(2).请结合全诗,分析作者表达的情感态度。

6.阅读下面这首词,完成下题。

甘草子

柳永

秋暮,乱洒衰荷,颗颗真珠雨。雨过月华生,冷彻鸳鸯浦。 池上凭阑愁无侣,奈此个、单栖情绪!却傍金笼共鹦鹉,念粉郎言语。

(1).下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“乱洒哀荷,颗颗真珠雨”中,“乱”字既写出了雨洒衰荷纷乱惊心的声响,又画出了跳珠乱溅的景象,间接地塑造了凭栏凝伫、寂寞无聊的女主人公的形象。

B.“雨过月华生,冷彻鸳鸯浦”两句,词连而境移,时空皆有变化,从雨打衰荷直到雨霁月升。雨来时池上已无鸳鸯,有冷漠空寂感,这是对女主人公愁闷原因的一种有力的暗示。

C.下片“池上凭阑愁无侣”一句收束上片之意,点明愁因。“奈此个、单栖情绪!”则推进一层,写孤眠之苦,场景也由池上转入屋内,突出一个“单”字。

D.这是一首绝妙的闺情词。上片写室外,集中写秋暮的萧瑟之景,映衬凭栏闺妇的孤寂之情;下片写室内,集中描写闺中孤栖的情景。

(2).“却傍金笼共鹦鹉,念粉郎言语”运用了什么表现手法?表达了什么情感?

7.阅读下面这首宋诗,完成问题。

次韵伯氏寄赠盖郎中喜学老杜诗

黄庭坚

老杜文章擅一家,国风纯正不欹斜。

帝阁①悠邈开关键,虎穴深沈探爪牙。

千古是非存史笔,百年忠义寄江花。

潜知有意升堂室,独抱遗编校舛差②。

[注]①帝阁:指天帝宫门或守门人,又指帝都宫门。②舛差:指差误、差错。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.伯氏与作者得知盖郎中研习杜甫诗歌,先后赠诗,体现了古人以诗酬和的雅趣。

B."帝阁悠邈""虎穴深沈"两个比喻,表现了杜诗深沉雄健、沉郁顿挫的风格。

C."江花"寄寓了杜甫的百年忠义,由此可以推测出杜诗中曾经使用江花的意象。

D.盖郎中为了在仕途上追求更好的前程,一丝不苟地学习杜诗,作者对此深表赞赏。

(2).作者对于学习杜诗有哪些见解?请结合诗歌内容简要分析。

8.阅读下面这首诗,完成问题。

登楼

杜甫

花近高楼伤客心,万方多难此登临。

锦江春色来天地,玉垒①浮云变古今。

北极朝廷终不改,西山寇盗②莫相侵。

可怜后主还祠庙,日暮聊为梁父吟③。

【注】①玉垒:山名。②西山寇盗:吐蕃。③梁父吟:《三国志》说诸葛亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗即景抒怀,写山川联系着古往今来社会的变化,谈人事又借助自然界的景物,互相渗透,互相包容;融自然景象、国家灾难、个人情思为一体,语壮境阔,寄意深远,体现了诗人沉郁顿挫的艺术风格。

B.首联提挈全篇,花伤客心,以哀景写哀情,和“感时花溅泪”(《春望》)一样,同是正衬手法。“登临”二字,则以高屋建瓴之势,领起下面的种种观感。

C.颈联议论天下大势,“朝廷”“寇盜”,是诗人登楼所想。上句说大唐帝国气运久远;下句说明第二句的“万方多难”,针对吐蕃的觊觎寄语相告:“莫再徒劳无益地前来侵扰!”

D.尾联运用典故,“后主”指蜀汉刘禅,宠信宦官,终于亡国;先主庙在成都锦官门外,西有武侯祠,东有后主祠;《梁父吟》是诸葛亮遇刘备前喜欢诵读的乐府诗篇,用来比喻这首《登楼》含有对诸葛武侯的仰慕之意。

(2).首联诗人写到“花近高楼伤客心”,结合全诗谈谈诗中“伤客心”的原因有哪些。

9.阅读下面这首诗,完成问题。

咏怀古迹(其五)

杜甫

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策①,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚②终难复,志决身歼军务劳。

【注】①纡筹策:曲折周密地展运策略。②祚:帝位。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗以议论为主,首句就以议论入之,诸葛功绩名垂天地,流芳千古。第二句是面对“宗臣”遗像肃然起敬,描写自己的心情,不是议论句。

B.三分霸业,已是赫赫功绩了,而对诸葛亮来说,轻若一羽毛;“萧曹”尚不足道,那区区“三分”就更不足挂齿。处处都在抬高诸葛亮。

C.颔联评价诸葛亮的才能功绩,颈联赞美诸葛亮堪比伊尹、吕尚,使萧何、曹参黯然失色。这一赞美,表现了诗人不以事业成败持评的高人之见。

D.全诗赞颂诸葛亮的英才挺出,惋惜其志不成。诗人认为最终导致诸葛亮功业难成的原因是北伐军务繁重,使其积劳成疾,最终病死五丈原。

(2).有人认为这首诗的尾联是全诗的最强音,你同意吗?请从思想情感上加以分析。

参考答案

1.答案:(1).C;

(2).①借景抒情。描绘巴蜀雄秀的山川风光,流露出诗人对李氏即将前往赴任的梓州风光的赞美。

②叙事抒情。既表现了蜀地的物产、民风,也说明蜀地僻远经济落后,人民穷困而且缺乏教化,含蓄地提醒李使君,治蜀任重道远。

③用典抒情。真诚勉励并殷切期望李使君以汉代蜀郡太守文翁为榜样,在梓州重施教化,翻新吏治,大展宏图。

解析:(1).汉女辛劳织布纳税,巴人地少诉讼争田。诗人写蜀地僻远,经济落后,人民穷困,借此来含蓄地提醒李使君:治蜀并非易事,而是任重道远。这是对友人奋发有为、大展宏图的期待和勉励。故选C。

(2).全诗运用的手法有借景抒情、叙事、用典。前两联写景,“万壑树参天,千山响杜鹃”表现出山中景物的层次、纵深、高远,使画面富于立体感,把人带入一个雄奇、壮阔而又幽深、秀丽的境界。作者以欣羡的笔调描绘蜀地山水景物,表达了诗人对梓州风光的热烈向往,对李使君即将前往赴任的无限欣羡之情。第三联“汉女输橦布,巴人讼芋田”叙事,写蜀中民情和使君政事,“汉女”“巴人”“橦布”“芋田”,处处紧扣蜀地特点,而征收赋税,处理讼案,又都是李使君就任梓州刺史以后所掌管的职事,写在诗里,非常贴切,含蓄地提醒李使君,治蜀任重道远。最后一联“文翁翻教授,不敢倚先贤”,联系上文来看,既然蜀地环境如此之美,民情风土又如此之淳,到那里去当刺史,自然更应当克尽职事,有所作为。寓劝勉于用典之中,寄厚望于送别之时,委婉而得体。

2.答案:(1).C

(2).①表达对朋友的劝慰。作者了解他的朋友是怀着追求功名富贵的目的入蜀的,因而用典故劝解友人对仕途升迁要淡然处之。②寄寓作者在长安时政治上受人排挤的深沉感慨。由朋友入蜀想到自己在仕途上的不得意,劝告朋友的同时也是抒发自己胸中的郁结。③表达不能主宰自己命运的无奈与悲愤。仕途艰难,升沉已定,连占卜都不用,作者借用君平的典故,抒发了自己的悲伤。

解析:(1).C项,颈联是作者想象的景色,不是“看到的景色”。

(2).【诗歌鉴赏】首联先从蜀道之难开始。临别之际,李白亲切地叮嘱友人:听说蜀道崎岖险阻,不易通行。语调平缓自然,感情真挚恳切。颔联具体描写蜀道风光。蜀道载崇山峻岭上迂回盘绕,人在栈道上走。山崖峭壁宛如迎面而来,从人的脸侧重叠而起,云气依傍着马头而升起翻腾,像是腾云驾雾一般。想象奇特,境界奇美。颈联描写想象的景象;上句写山上蜀道景致,“笼”字形象地描绘出树木繁盛芳茂的景象;下句写山下春江环绕蜀城而奔流的美景,风光旖旎,有如一幅瑰玮的蜀道山水画。尾联翻出题旨,李白了解他的朋友是怀着追求功名富贵的目的入蜀的,因面临别赠言,便意味深长地告诫:个人的官爵地位、进退升沉都早有定局,何必再去询问善卜的君平呢!这首诗,风格清新俊逸,起承转合皆紧贴诗题,叙事状物,写景寄情,一脉相连。

3.答案:(1).B; (2).①夸张。首联诗人起笔便写春天来去匆匆,昨天还在楼上迎接春天的到来,今天便又登楼送春归去。诗歌用“昨”、“今”时间之短,夸张地感慨春天的短暂,暗透诗人对春天的热爱以及对春光短暂的感伤。②拟人。颔联赋予兰花和柳条人格化的动作,认为夜露凝结在兰花衰残的枝头是兰花在哭泣,枝长叶茂的柳条随风摆动是舞女在跳舞,具体展现了春归后的景物,表现了诗人对春天逝去的感伤。③虚实结合。颈联诗人在感叹时间流逝时不禁想到远方的妻子,她娇美的面容是否已经发生改变了呢?尽管思绪万千,却又不得不接受客居他乡,无法归乡的现实,情绪低沉再也无心赏景。④借景抒情。诗歌一字未提背井离乡,伤春悲秋之事,却借用登楼迎春送春、兰蕊含露泣,柳条向风挥等景象表现出自己对春光流逝的无限惋惜。

解析:颔联描绘的是春归后场景,表达了诗人伤春惜春的感情。

4.答案:(1).D; (2).①后四句运用了衬托手法。②作者从长安来边塞,一路上其他地方都是天寒地冻的,这儿却是热气蒸人,人马都大汗淋漓。从而反衬了火焰山的威势。③既抒发了对火焰山奇特怪异景象的赞美和对大自然鬼斧神工的惊叹,同时也激发出自己要在边塞施展宏图的豪迈情怀。

解析:(1).D.“‘烧此中’影射当时边塞战乱不定的现实,表达出对和平的向往之情”错误,曲解诗意,此句意为火焰山举世无双,为世上万物之佼佼者。

(2).这四句应用了衬托的手法。诗人所自己来时是严冬时节,从长安沿路走来一路上非常寒冷,但到了此地却是“人马尽汗流”。用这样的对比衬托的手法,写出了火焰山的奇特怪异和强大威力。结合注解可知,诗人这是要去安西上任,此诗作于盛唐时期,诗人是有名的边塞诗人,这里既赞美了大唐大好河山的壮丽、特异,抒发了对大自然鬼斧神工的惊叹之情外,也传达出诗人立志在边塞做出一番成绩,大展宏图的豪迈情怀。

5.答案:(1).B; (2).略

6.答案:(1).B

(2).(1)侧面描写。不直接写女主人公念念不忘“粉郎”及其“言语”的真实心理,而通过鹦鹉学“念”来表现。(2)鹦鹉“念”的“言语”实为女子所教,含蓄地表达了女子对“粉郎”的思念之情。

解析:(1).“时空皆有变化”错,词句描写的地点只在鸳鸯浦,空间没有变化。只有时间的变化,“雨过”“月华生”揭示了时间的变化。

7.答案:(1).D; (2).①要学习杜诗传承古代诗歌(“国风”) 的优秀传统,保持纯正的诗风②要学习杜诗的现实主义笔法和其中的忠义精神③要深入研究杜诗的不同版本,校正错误。

8.答案:(1).B

(2).①诗人登楼观景,近看繁花,满眼繁花反衬满腹愁思,抒发客居他乡的漂泊之感与伤感;②国家万方多难的忧国忧民之愁,吐蕃入侵,战乱频仍,诗人为国家灾难而伤心;③自身理想抱负无法实现之痛,虽仰慕诸葛亮那样的先贤,但难遇明主,为自身怀才不遇而伤心,为君主无道、任用奸佞而伤心。

解析:(1).“以哀景写哀情”错,首联是以乐景写哀情。

9.答案:(1).D

(2).同意。尾联写诗人抱恨汉朝“气数”已尽,诸葛亮难以实现自己的复汉大业,终因军务繁忙,积劳成疾而死于征途。尾联既是对诸葛亮的丰功伟业和“鞠躬尽瘁,死而后已”高尚品节的赞叹,也是对英雄武侯尽管有这样稀世杰出的才华,恢复汉朝大业的决心,但竟未成功,未遂平生志的深切哀惋。所以说尾联是全诗的最强音。

解析:(1).诸葛亮功业难成与“北伐军务繁重,使其积劳成疾,最终病死五丈原”构不成因果关系,“运移汉祚终难复”句还说到了蜀汉“气数”已尽的原因。

1.阅读下面这首唐诗,完成问题。

送梓州李使君①

王维

万壑树参天,千山响杜鹃。

山中一夜雨,树杪百重泉。

汉女输橦布②,巴人讼芋田③。

文翁④翻教授,不敢倚先贤。

(注)①本诗为送李使君入蜀赴任而作。梓州:隋唐州名,治所在今四川。李使君:李叔明,先任东川节度使、遂州刺史,后移镇梓州。②橦布:橦木花织成的布,为梓州特产。③芋田,蜀中产芋,当时为主粮之一。④文翁:汉景帝时为蜀郡太守,政尚宽宏,见蜀地僻陋,乃建造学宫,教育人才,使巴蜀日渐开化。

(1). 下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联互文见义,既有视觉形象,又有听觉感受,想象之景雄奇壮阔,令人耳目应接不暇。

B.颔联描绘了深山夜雨及山间飞泉悬空而下的景象,远远望去,远处泉瀑就如同从树梢上倾泻下来似的,境界幽深秀丽。

C.颈联写蜀中民俗民情,“汉女”“巴人”“橦布”“芋田”,紧扣蜀地特点和李使君要掌管的职事,表达了对李使君重任在肩、前路难卜的深深忧虑。

D.全诗没有一般送别诗的感伤气氛,情绪积极,格调明快,境界高远,是唐诗中写送别的名篇之一。

(2). 结合全诗,谈谈诗歌是如何表现作者丰富的情感的。

2.阅读下面这首唐诗,完成问题。

送友人入蜀①

李白

见说蚕丛路,崎岖不易行。

山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈,春流绕蜀城。

升沉应已定,不必问君平②。

【注】①这首诗作于天宝二年(743),作者当时在长安受到权贵的排挤。②君平:是西汉严遵的字,他不愿做官,过着隐居生活,曾经在成都以占卜为生。

(1).下列对诗歌内容和艺术手法的赏析,不正确的一项是( )

A.首联写临别时作者亲切地叮嘱友人蜀道崎岖险阻,不易通行,恍若两个好友在娓娓而谈,感情诚挚而恳切。

B.颔联“起”“生”两个动词用得极好,生动地表现了栈道的狭窄、险峻、高危,想象奇特,写得气韵飞动。

C.颈联写作者看到的景色,前句写山上景致,后句写春江绕城的美景,远近配合,如一幅美丽的山水画。

D.全诗着眼于“送别”,从诗旨上讲,不宜渲染蜀道险难,但作者却用语巧妙,使全诗显得比较旷达。

(2).本诗尾联运用了典故,蕴含着作者怎样的思想感情?请加以分析。

3.阅读下面这首唐诗,完成各题。

送春词

刘禹锡

昨来楼上迎春处,今日登楼又送归。

兰蕊残妆含露泣,柳条长袖向风挥。

佳人对镜容颜改,楚客[注]临江心事违。

万古至今同此恨,无如一醉尽忘机。

[注]楚客:泛指客居他乡之人。

(1).下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(???)

A.诗歌起笔描写了自己前后登楼的事件,表达出对春光短暂的伤感。

B.颔联具体叙写春归后的景物,夜露凝结在兰花衰残的枝头,柳条随风摆动。表达了诗人对景色的欣赏之情。

C.颈联分别描写了才子佳人的状态,表现春天未能相聚的遗憾。

D.尾联和姚合的"此情对春色,尽醉欲忘机"有异曲同工之妙,都是说面对山间春色,诗人想要陶醉于此而忘掉世俗机巧。

(2).本诗巧妙地运用了多种表现手法,请找出手法并结合诗句做简要赏析。

4.阅读下面这首唐诗,完成下列各题。

经火山①

岑参

火山今始见,突兀蒲昌东。

赤焰烧虏云②,炎氛蒸塞空。

不知阴阳炭③,何独烧此中?

我来严冬时,山下多炎风。

人马尽汗流,孰知造化工!

[注]①经火山:749年,岑参抱着建功立业的志向,离开长安赴安西上任,大约次年途经蒲昌,看到火焰山的壮丽景象,顿时诗兴大发,于是创作了这首《经火山》。②虏云:指西北少数民族地区上空的云。③阴阳炭:由阴阳二气结合的熔铸万物的原动力。西汉贾谊在《鵬鸟赋》中把自然界万物的生成变化比喻成金属的熔铸。

(1).下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.开头两句呼应标题,"突兀"意为高耸,描绘出火焰山拔地而起、扶摇直上的宏伟气势。

B.三、四句意为:火焰山的烈焰,却能燃烧那远天的云朵,灼烫的气浪蒸热了广漠的塞空。

C."蒸"字化静为动,夸张地写出火焰山热气由低向高,由近及远,威力蔓延远塞之猛势。

D.五、六句中有象征意味,"烧此中"影射当时边塞战乱不定的现实,表达出对和平的向往之情。

(2).请赏析诗歌的后四句。

5.阅读下面这首唐诗,完成问题

巡边在河北作

张说

抚剑空馀勇,弯弧遂无力

老去事如何,据鞍长叹息。

故交索将尽,后进稀相识

独怜半死心,尚有寒松直。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.这首诗开篇的"抚剑""弯弧",紧扣诗题中的"巡边",表明诗人的身份

B.第二联通过诗人的自问自答,把诗人老来无依的形象刻画得十分鲜明生动。

C.诗人这次来到边关,看到从前的老朋友没几人了,新进的将士几乎不认识。

D.本诗写了诗人巡边时的所思所感,由此可以想象,诗人年轻时曾驰骋疆场。

(2).请结合全诗,分析作者表达的情感态度。

6.阅读下面这首词,完成下题。

甘草子

柳永

秋暮,乱洒衰荷,颗颗真珠雨。雨过月华生,冷彻鸳鸯浦。 池上凭阑愁无侣,奈此个、单栖情绪!却傍金笼共鹦鹉,念粉郎言语。

(1).下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“乱洒哀荷,颗颗真珠雨”中,“乱”字既写出了雨洒衰荷纷乱惊心的声响,又画出了跳珠乱溅的景象,间接地塑造了凭栏凝伫、寂寞无聊的女主人公的形象。

B.“雨过月华生,冷彻鸳鸯浦”两句,词连而境移,时空皆有变化,从雨打衰荷直到雨霁月升。雨来时池上已无鸳鸯,有冷漠空寂感,这是对女主人公愁闷原因的一种有力的暗示。

C.下片“池上凭阑愁无侣”一句收束上片之意,点明愁因。“奈此个、单栖情绪!”则推进一层,写孤眠之苦,场景也由池上转入屋内,突出一个“单”字。

D.这是一首绝妙的闺情词。上片写室外,集中写秋暮的萧瑟之景,映衬凭栏闺妇的孤寂之情;下片写室内,集中描写闺中孤栖的情景。

(2).“却傍金笼共鹦鹉,念粉郎言语”运用了什么表现手法?表达了什么情感?

7.阅读下面这首宋诗,完成问题。

次韵伯氏寄赠盖郎中喜学老杜诗

黄庭坚

老杜文章擅一家,国风纯正不欹斜。

帝阁①悠邈开关键,虎穴深沈探爪牙。

千古是非存史笔,百年忠义寄江花。

潜知有意升堂室,独抱遗编校舛差②。

[注]①帝阁:指天帝宫门或守门人,又指帝都宫门。②舛差:指差误、差错。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.伯氏与作者得知盖郎中研习杜甫诗歌,先后赠诗,体现了古人以诗酬和的雅趣。

B."帝阁悠邈""虎穴深沈"两个比喻,表现了杜诗深沉雄健、沉郁顿挫的风格。

C."江花"寄寓了杜甫的百年忠义,由此可以推测出杜诗中曾经使用江花的意象。

D.盖郎中为了在仕途上追求更好的前程,一丝不苟地学习杜诗,作者对此深表赞赏。

(2).作者对于学习杜诗有哪些见解?请结合诗歌内容简要分析。

8.阅读下面这首诗,完成问题。

登楼

杜甫

花近高楼伤客心,万方多难此登临。

锦江春色来天地,玉垒①浮云变古今。

北极朝廷终不改,西山寇盗②莫相侵。

可怜后主还祠庙,日暮聊为梁父吟③。

【注】①玉垒:山名。②西山寇盗:吐蕃。③梁父吟:《三国志》说诸葛亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗即景抒怀,写山川联系着古往今来社会的变化,谈人事又借助自然界的景物,互相渗透,互相包容;融自然景象、国家灾难、个人情思为一体,语壮境阔,寄意深远,体现了诗人沉郁顿挫的艺术风格。

B.首联提挈全篇,花伤客心,以哀景写哀情,和“感时花溅泪”(《春望》)一样,同是正衬手法。“登临”二字,则以高屋建瓴之势,领起下面的种种观感。

C.颈联议论天下大势,“朝廷”“寇盜”,是诗人登楼所想。上句说大唐帝国气运久远;下句说明第二句的“万方多难”,针对吐蕃的觊觎寄语相告:“莫再徒劳无益地前来侵扰!”

D.尾联运用典故,“后主”指蜀汉刘禅,宠信宦官,终于亡国;先主庙在成都锦官门外,西有武侯祠,东有后主祠;《梁父吟》是诸葛亮遇刘备前喜欢诵读的乐府诗篇,用来比喻这首《登楼》含有对诸葛武侯的仰慕之意。

(2).首联诗人写到“花近高楼伤客心”,结合全诗谈谈诗中“伤客心”的原因有哪些。

9.阅读下面这首诗,完成问题。

咏怀古迹(其五)

杜甫

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策①,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚②终难复,志决身歼军务劳。

【注】①纡筹策:曲折周密地展运策略。②祚:帝位。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗以议论为主,首句就以议论入之,诸葛功绩名垂天地,流芳千古。第二句是面对“宗臣”遗像肃然起敬,描写自己的心情,不是议论句。

B.三分霸业,已是赫赫功绩了,而对诸葛亮来说,轻若一羽毛;“萧曹”尚不足道,那区区“三分”就更不足挂齿。处处都在抬高诸葛亮。

C.颔联评价诸葛亮的才能功绩,颈联赞美诸葛亮堪比伊尹、吕尚,使萧何、曹参黯然失色。这一赞美,表现了诗人不以事业成败持评的高人之见。

D.全诗赞颂诸葛亮的英才挺出,惋惜其志不成。诗人认为最终导致诸葛亮功业难成的原因是北伐军务繁重,使其积劳成疾,最终病死五丈原。

(2).有人认为这首诗的尾联是全诗的最强音,你同意吗?请从思想情感上加以分析。

参考答案

1.答案:(1).C;

(2).①借景抒情。描绘巴蜀雄秀的山川风光,流露出诗人对李氏即将前往赴任的梓州风光的赞美。

②叙事抒情。既表现了蜀地的物产、民风,也说明蜀地僻远经济落后,人民穷困而且缺乏教化,含蓄地提醒李使君,治蜀任重道远。

③用典抒情。真诚勉励并殷切期望李使君以汉代蜀郡太守文翁为榜样,在梓州重施教化,翻新吏治,大展宏图。

解析:(1).汉女辛劳织布纳税,巴人地少诉讼争田。诗人写蜀地僻远,经济落后,人民穷困,借此来含蓄地提醒李使君:治蜀并非易事,而是任重道远。这是对友人奋发有为、大展宏图的期待和勉励。故选C。

(2).全诗运用的手法有借景抒情、叙事、用典。前两联写景,“万壑树参天,千山响杜鹃”表现出山中景物的层次、纵深、高远,使画面富于立体感,把人带入一个雄奇、壮阔而又幽深、秀丽的境界。作者以欣羡的笔调描绘蜀地山水景物,表达了诗人对梓州风光的热烈向往,对李使君即将前往赴任的无限欣羡之情。第三联“汉女输橦布,巴人讼芋田”叙事,写蜀中民情和使君政事,“汉女”“巴人”“橦布”“芋田”,处处紧扣蜀地特点,而征收赋税,处理讼案,又都是李使君就任梓州刺史以后所掌管的职事,写在诗里,非常贴切,含蓄地提醒李使君,治蜀任重道远。最后一联“文翁翻教授,不敢倚先贤”,联系上文来看,既然蜀地环境如此之美,民情风土又如此之淳,到那里去当刺史,自然更应当克尽职事,有所作为。寓劝勉于用典之中,寄厚望于送别之时,委婉而得体。

2.答案:(1).C

(2).①表达对朋友的劝慰。作者了解他的朋友是怀着追求功名富贵的目的入蜀的,因而用典故劝解友人对仕途升迁要淡然处之。②寄寓作者在长安时政治上受人排挤的深沉感慨。由朋友入蜀想到自己在仕途上的不得意,劝告朋友的同时也是抒发自己胸中的郁结。③表达不能主宰自己命运的无奈与悲愤。仕途艰难,升沉已定,连占卜都不用,作者借用君平的典故,抒发了自己的悲伤。

解析:(1).C项,颈联是作者想象的景色,不是“看到的景色”。

(2).【诗歌鉴赏】首联先从蜀道之难开始。临别之际,李白亲切地叮嘱友人:听说蜀道崎岖险阻,不易通行。语调平缓自然,感情真挚恳切。颔联具体描写蜀道风光。蜀道载崇山峻岭上迂回盘绕,人在栈道上走。山崖峭壁宛如迎面而来,从人的脸侧重叠而起,云气依傍着马头而升起翻腾,像是腾云驾雾一般。想象奇特,境界奇美。颈联描写想象的景象;上句写山上蜀道景致,“笼”字形象地描绘出树木繁盛芳茂的景象;下句写山下春江环绕蜀城而奔流的美景,风光旖旎,有如一幅瑰玮的蜀道山水画。尾联翻出题旨,李白了解他的朋友是怀着追求功名富贵的目的入蜀的,因面临别赠言,便意味深长地告诫:个人的官爵地位、进退升沉都早有定局,何必再去询问善卜的君平呢!这首诗,风格清新俊逸,起承转合皆紧贴诗题,叙事状物,写景寄情,一脉相连。

3.答案:(1).B; (2).①夸张。首联诗人起笔便写春天来去匆匆,昨天还在楼上迎接春天的到来,今天便又登楼送春归去。诗歌用“昨”、“今”时间之短,夸张地感慨春天的短暂,暗透诗人对春天的热爱以及对春光短暂的感伤。②拟人。颔联赋予兰花和柳条人格化的动作,认为夜露凝结在兰花衰残的枝头是兰花在哭泣,枝长叶茂的柳条随风摆动是舞女在跳舞,具体展现了春归后的景物,表现了诗人对春天逝去的感伤。③虚实结合。颈联诗人在感叹时间流逝时不禁想到远方的妻子,她娇美的面容是否已经发生改变了呢?尽管思绪万千,却又不得不接受客居他乡,无法归乡的现实,情绪低沉再也无心赏景。④借景抒情。诗歌一字未提背井离乡,伤春悲秋之事,却借用登楼迎春送春、兰蕊含露泣,柳条向风挥等景象表现出自己对春光流逝的无限惋惜。

解析:颔联描绘的是春归后场景,表达了诗人伤春惜春的感情。

4.答案:(1).D; (2).①后四句运用了衬托手法。②作者从长安来边塞,一路上其他地方都是天寒地冻的,这儿却是热气蒸人,人马都大汗淋漓。从而反衬了火焰山的威势。③既抒发了对火焰山奇特怪异景象的赞美和对大自然鬼斧神工的惊叹,同时也激发出自己要在边塞施展宏图的豪迈情怀。

解析:(1).D.“‘烧此中’影射当时边塞战乱不定的现实,表达出对和平的向往之情”错误,曲解诗意,此句意为火焰山举世无双,为世上万物之佼佼者。

(2).这四句应用了衬托的手法。诗人所自己来时是严冬时节,从长安沿路走来一路上非常寒冷,但到了此地却是“人马尽汗流”。用这样的对比衬托的手法,写出了火焰山的奇特怪异和强大威力。结合注解可知,诗人这是要去安西上任,此诗作于盛唐时期,诗人是有名的边塞诗人,这里既赞美了大唐大好河山的壮丽、特异,抒发了对大自然鬼斧神工的惊叹之情外,也传达出诗人立志在边塞做出一番成绩,大展宏图的豪迈情怀。

5.答案:(1).B; (2).略

6.答案:(1).B

(2).(1)侧面描写。不直接写女主人公念念不忘“粉郎”及其“言语”的真实心理,而通过鹦鹉学“念”来表现。(2)鹦鹉“念”的“言语”实为女子所教,含蓄地表达了女子对“粉郎”的思念之情。

解析:(1).“时空皆有变化”错,词句描写的地点只在鸳鸯浦,空间没有变化。只有时间的变化,“雨过”“月华生”揭示了时间的变化。

7.答案:(1).D; (2).①要学习杜诗传承古代诗歌(“国风”) 的优秀传统,保持纯正的诗风②要学习杜诗的现实主义笔法和其中的忠义精神③要深入研究杜诗的不同版本,校正错误。

8.答案:(1).B

(2).①诗人登楼观景,近看繁花,满眼繁花反衬满腹愁思,抒发客居他乡的漂泊之感与伤感;②国家万方多难的忧国忧民之愁,吐蕃入侵,战乱频仍,诗人为国家灾难而伤心;③自身理想抱负无法实现之痛,虽仰慕诸葛亮那样的先贤,但难遇明主,为自身怀才不遇而伤心,为君主无道、任用奸佞而伤心。

解析:(1).“以哀景写哀情”错,首联是以乐景写哀情。

9.答案:(1).D

(2).同意。尾联写诗人抱恨汉朝“气数”已尽,诸葛亮难以实现自己的复汉大业,终因军务繁忙,积劳成疾而死于征途。尾联既是对诸葛亮的丰功伟业和“鞠躬尽瘁,死而后已”高尚品节的赞叹,也是对英雄武侯尽管有这样稀世杰出的才华,恢复汉朝大业的决心,但竟未成功,未遂平生志的深切哀惋。所以说尾联是全诗的最强音。

解析:(1).诸葛亮功业难成与“北伐军务繁重,使其积劳成疾,最终病死五丈原”构不成因果关系,“运移汉祚终难复”句还说到了蜀汉“气数”已尽的原因。