人音版 (五线谱) 一年级下册音乐 7《铁匠波尔卡》教案

文档属性

| 名称 | 人音版 (五线谱) 一年级下册音乐 7《铁匠波尔卡》教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 30.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-04-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《铁匠波尔卡》教学设计

执教教师:

教学理念:

一、以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力,把音乐基础知识和基本技能的学习有机地渗透在音乐听赏的体验之中。

二、强调音乐实践,鼓励音乐创造,积极引导学生参加各项音乐活动。

三、面向全体学生,注重个性发展,鼓励学生在参加各项音乐活动时大胆表达个人的情感。

教学目标:

一、知识与技能:熟悉乐曲的主题旋律,初步了解乐曲《铁匠波尔卡》的作品结构;掌握乐曲中的打铁节奏并能用打击乐器模仿。

二、过程与方法:通过体验、模仿、乐器实践活动等方法,让学生逐步理解乐曲,提高参与乐曲的表现能力。

三、情感态度与价值观:通过欣赏乐曲,感受铁匠积极乐观的劳动精神。

教学分析:

《铁匠波尔卡》是人音版第二册第7课《巧巧手》中的一首管弦乐欣赏乐曲,由奥地利作曲家约瑟夫·施特劳斯创作于1869年。同年3月在保险箱制造商为制成两万个保险箱举行的焰火庆祝大会上首次演出,是作曲家所作100余首波尔卡中流传最广的一首。

一年级学生活泼好动、对新鲜事物充满好奇,具有模仿力强、可塑性强的特点。因此在教学中老师要注重以兴趣入手,采用多种教学形式来吸引他们融入课堂,从而培养他们良好的聆听习惯,把“爱劳动”的教育自然而有效地融入到音乐作品聆听之中。

教学重点难点:

一、能哼唱乐曲的主题旋律,初步了解乐曲结构。

二、能准确地跟音乐模仿打铁的声音,并用课堂打击乐器演奏。

教学课时:

1课时

教学准备:

课堂打击乐器、钢琴、小提琴、多媒体教学设备。

教学过程:

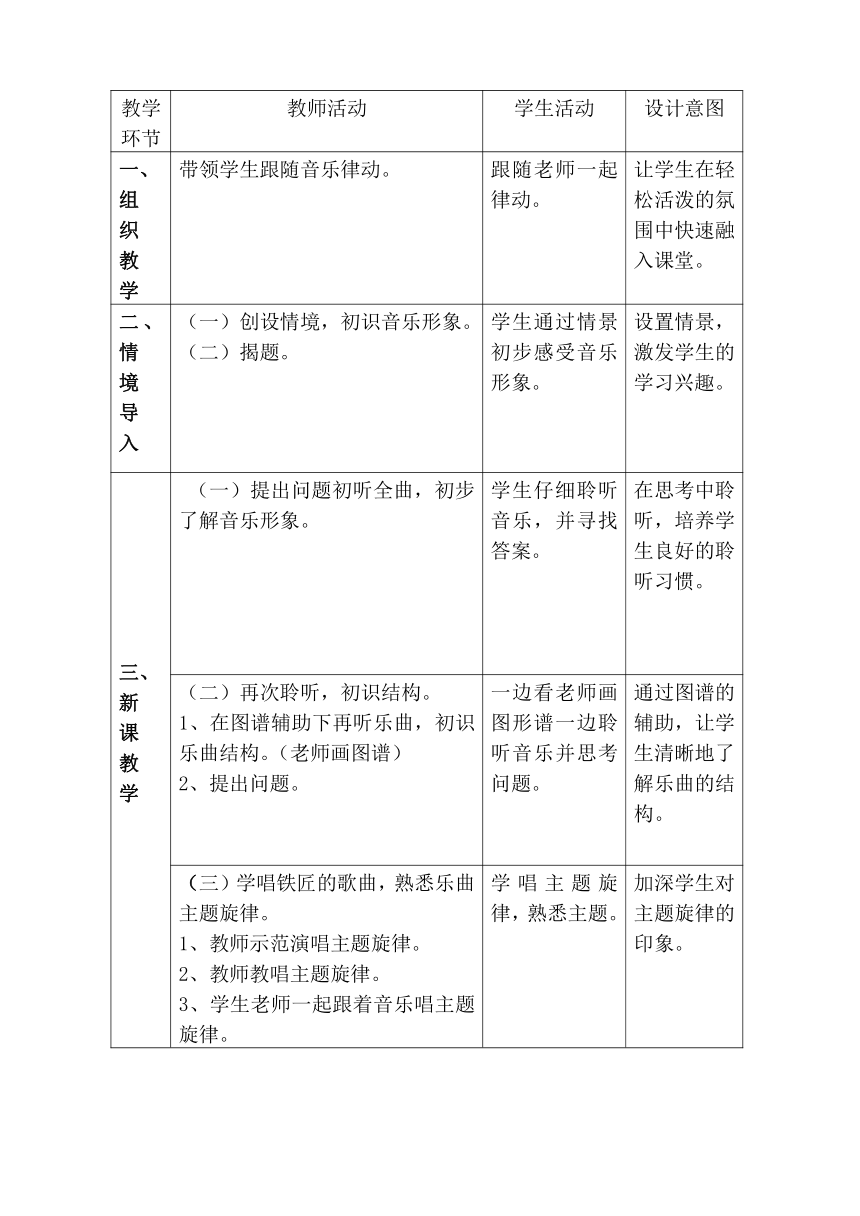

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、 组

织

教

学 带领学生跟随音乐律动。

跟随老师一起律动。 让学生在轻松活泼的氛围中快速融入课堂。

二、情 境

导

入 (一)创设情境,初识音乐形象。

(二)揭题。 学生通过情景初步感受音乐形象。 设置情景,激发学生的学习兴趣。

三、

新

课

教

学

(一)提出问题初听全曲,初步了解音乐形象。 学生仔细聆听音乐,并寻找答案。

在思考中聆听,培养学生良好的聆听习惯。

(二)再次聆听,初识结构。

1、在图谱辅助下再听乐曲,初识乐曲结构。(老师画图谱)

2、提出问题。 一边看老师画图形谱一边聆听音乐并思考问题。 通过图谱的辅助,让学生清晰地了解乐曲的结构。

(三)学唱铁匠的歌曲,熟悉乐曲主题旋律。

1、教师示范演唱主题旋律。

2、教师教唱主题旋律。

3、学生老师一起跟着音乐唱主题旋律。 学唱主题旋律,熟悉主题。

加深学生对主题旋律的印象。

(四)分段欣赏,解析乐曲。

1、第一乐段欣赏、分析、表演。

(1)、聆听第一乐段,对应图谱找到并唱出主题旋律。

(2)、通过图谱对比聆听,讨论第一乐段的第①、③部分。(有什么区别?)

(3)、学习第一乐段第③部分打铁的节奏。

(4)、聆听第一乐段第②部分,学习这一部分打铁的节奏。

(5)、完整表演第一乐段。

2、第二乐段欣赏、表演。

(1)、教师演奏第二乐段旋律,学生感受乐曲和舞蹈。

(2)、教师带领学生学习简单的“波尔卡”的舞步。

(3)、教师和全体学生跟随音乐跳“波尔卡”舞蹈。

(4)、老师加上小提琴和学生一起表演第二乐段。

3、第三部分欣赏,用课堂打击乐为乐曲伴奏。

(1)、复习第三乐段第②部分打铁口令,并使用碰铃模仿。

(2)、出示节奏谱,学生利用铁毡、自制沙锤、碰铃学习演奏第三乐段的第③部分和结束句。

(3)、使用乐器跟音乐表演第三乐段的第②部分、第③部分和结束句。

(4)、使用乐器跟音乐表演第三乐段的第②、③部分和结束句。 学生通过聆听、模仿、讨论、分析并表演。

在老师的表演和带领下,学会几个简易波尔卡的舞步。

复习节奏,并加入打击乐器和自制乐器参与表演。

通过聆听、模仿、表演等形式,加深学生对乐曲的印象,为第三乐段的乐器创编做准备。

师生跟随音乐体验波尔卡舞蹈,加深对“波尔卡”的认识,体验欧洲民间舞蹈。

通过打击乐器的配合表演,培养学生良好的节奏感和合作意识,以此提高学生音乐审美的能力。

四、 创

编

与

活

动

(一)出示图形谱,复习表演形式。

(二)师生随着音乐共同表演。 在各个乐段,使用多种形式加入表演。 通过形式多样的音乐实践活动,使学生熟悉乐曲。

五、 课

堂

小

结

老师总结。 聆听,在歌声中结束课堂。 通过“巧巧手”的主题,把“爱劳动”的教育自然而有效地融入到音乐欣赏课堂中。

教学反思:

这节课的教学设计,是将律动、画图谱、舞蹈、乐器演奏等多种形式引进音乐欣赏课堂,将音乐的基本技能融入到听、舞、奏之中去,让学生在喜闻乐见的教学活动中提升他们对音乐的学习兴趣、加深他们对经典音乐的熟悉程度,从而让有趣成为有效的途径,让有效成为有趣的基石。

执教教师:

教学理念:

一、以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力,把音乐基础知识和基本技能的学习有机地渗透在音乐听赏的体验之中。

二、强调音乐实践,鼓励音乐创造,积极引导学生参加各项音乐活动。

三、面向全体学生,注重个性发展,鼓励学生在参加各项音乐活动时大胆表达个人的情感。

教学目标:

一、知识与技能:熟悉乐曲的主题旋律,初步了解乐曲《铁匠波尔卡》的作品结构;掌握乐曲中的打铁节奏并能用打击乐器模仿。

二、过程与方法:通过体验、模仿、乐器实践活动等方法,让学生逐步理解乐曲,提高参与乐曲的表现能力。

三、情感态度与价值观:通过欣赏乐曲,感受铁匠积极乐观的劳动精神。

教学分析:

《铁匠波尔卡》是人音版第二册第7课《巧巧手》中的一首管弦乐欣赏乐曲,由奥地利作曲家约瑟夫·施特劳斯创作于1869年。同年3月在保险箱制造商为制成两万个保险箱举行的焰火庆祝大会上首次演出,是作曲家所作100余首波尔卡中流传最广的一首。

一年级学生活泼好动、对新鲜事物充满好奇,具有模仿力强、可塑性强的特点。因此在教学中老师要注重以兴趣入手,采用多种教学形式来吸引他们融入课堂,从而培养他们良好的聆听习惯,把“爱劳动”的教育自然而有效地融入到音乐作品聆听之中。

教学重点难点:

一、能哼唱乐曲的主题旋律,初步了解乐曲结构。

二、能准确地跟音乐模仿打铁的声音,并用课堂打击乐器演奏。

教学课时:

1课时

教学准备:

课堂打击乐器、钢琴、小提琴、多媒体教学设备。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、 组

织

教

学 带领学生跟随音乐律动。

跟随老师一起律动。 让学生在轻松活泼的氛围中快速融入课堂。

二、情 境

导

入 (一)创设情境,初识音乐形象。

(二)揭题。 学生通过情景初步感受音乐形象。 设置情景,激发学生的学习兴趣。

三、

新

课

教

学

(一)提出问题初听全曲,初步了解音乐形象。 学生仔细聆听音乐,并寻找答案。

在思考中聆听,培养学生良好的聆听习惯。

(二)再次聆听,初识结构。

1、在图谱辅助下再听乐曲,初识乐曲结构。(老师画图谱)

2、提出问题。 一边看老师画图形谱一边聆听音乐并思考问题。 通过图谱的辅助,让学生清晰地了解乐曲的结构。

(三)学唱铁匠的歌曲,熟悉乐曲主题旋律。

1、教师示范演唱主题旋律。

2、教师教唱主题旋律。

3、学生老师一起跟着音乐唱主题旋律。 学唱主题旋律,熟悉主题。

加深学生对主题旋律的印象。

(四)分段欣赏,解析乐曲。

1、第一乐段欣赏、分析、表演。

(1)、聆听第一乐段,对应图谱找到并唱出主题旋律。

(2)、通过图谱对比聆听,讨论第一乐段的第①、③部分。(有什么区别?)

(3)、学习第一乐段第③部分打铁的节奏。

(4)、聆听第一乐段第②部分,学习这一部分打铁的节奏。

(5)、完整表演第一乐段。

2、第二乐段欣赏、表演。

(1)、教师演奏第二乐段旋律,学生感受乐曲和舞蹈。

(2)、教师带领学生学习简单的“波尔卡”的舞步。

(3)、教师和全体学生跟随音乐跳“波尔卡”舞蹈。

(4)、老师加上小提琴和学生一起表演第二乐段。

3、第三部分欣赏,用课堂打击乐为乐曲伴奏。

(1)、复习第三乐段第②部分打铁口令,并使用碰铃模仿。

(2)、出示节奏谱,学生利用铁毡、自制沙锤、碰铃学习演奏第三乐段的第③部分和结束句。

(3)、使用乐器跟音乐表演第三乐段的第②部分、第③部分和结束句。

(4)、使用乐器跟音乐表演第三乐段的第②、③部分和结束句。 学生通过聆听、模仿、讨论、分析并表演。

在老师的表演和带领下,学会几个简易波尔卡的舞步。

复习节奏,并加入打击乐器和自制乐器参与表演。

通过聆听、模仿、表演等形式,加深学生对乐曲的印象,为第三乐段的乐器创编做准备。

师生跟随音乐体验波尔卡舞蹈,加深对“波尔卡”的认识,体验欧洲民间舞蹈。

通过打击乐器的配合表演,培养学生良好的节奏感和合作意识,以此提高学生音乐审美的能力。

四、 创

编

与

活

动

(一)出示图形谱,复习表演形式。

(二)师生随着音乐共同表演。 在各个乐段,使用多种形式加入表演。 通过形式多样的音乐实践活动,使学生熟悉乐曲。

五、 课

堂

小

结

老师总结。 聆听,在歌声中结束课堂。 通过“巧巧手”的主题,把“爱劳动”的教育自然而有效地融入到音乐欣赏课堂中。

教学反思:

这节课的教学设计,是将律动、画图谱、舞蹈、乐器演奏等多种形式引进音乐欣赏课堂,将音乐的基本技能融入到听、舞、奏之中去,让学生在喜闻乐见的教学活动中提升他们对音乐的学习兴趣、加深他们对经典音乐的熟悉程度,从而让有趣成为有效的途径,让有效成为有趣的基石。

同课章节目录