第14课叶圣陶先生二三事课件(29张ppt)

文档属性

| 名称 | 第14课叶圣陶先生二三事课件(29张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

14.叶圣陶先生二三事

人们常说“见字如见人”,你能从语文教材封面的“语文”二字中,看出写这两个字的人有什么样的品质吗?

圆润、敦厚,一点也不花哨

1905年,清政府废除科举制度,全国开始开办新学堂。当时的课程以至教材,都从西方引进,只有语文一科,教授内容仍是文言文,称为“国文”。

五四运动后,提倡白话文,反对文言文,国文课受到冲击,小学将国文改称为国语,侧重学习白话文,中学仍称国文,以学习文言文为重点。

20世纪30年代后期,叶圣陶、夏丐尊二人提出“语文”概念,并尝试编写新的语文教材,因日本侵略中国而被迫中止。

1949年6月,当时华北人民政府教育部教科书编审委员会着手研究通用教材,叶圣陶再次提出将“国语”和“国文”合二为一,改称“语文”。这一建议被华北政府教育机关采纳,随后推向全国,从此,“语文”成为中小学母语课程通用名称。

1949年8月,叶圣陶主持中小学语文科课程标准起草工作,并编撰《中学语文科课程标准》(后改称《教学大纲》)。《中学语文科课程标准》始用“语文”一名。

不仅如此,七、八十年代的“语文”课本上的题字更为叶圣陶先生题写的,现在很多“语文”教材仍沿用叶老的题字。

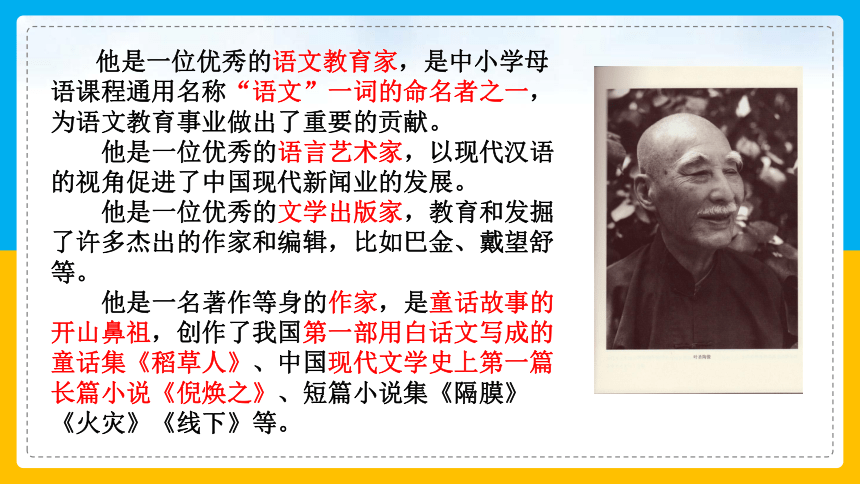

他是一位优秀的语文教育家,是中小学母语课程通用名称“语文”一词的命名者之一,为语文教育事业做出了重要的贡献。

他是一位优秀的语言艺术家,以现代汉语的视角促进了中国现代新闻业的发展。

他是一位优秀的文学出版家,教育和发掘了许多杰出的作家和编辑,比如巴金、戴望舒等。

他是一名著作等身的作家,是童话故事的开山鼻祖,创作了我国第一部用白话文写成的童话集《稻草人》、中国现代文学史上第一篇长篇小说《倪焕之》、短篇小说集《隔膜》《火灾》《线下》等。

叶圣陶原名叶绍钧,12岁时立志爱国强国,所以央求其师为他取字以表明心迹,其师取“秉臣”二字,并教育他要爱国就要先爱乡土。1911年辛亥革命光复,他又找到老师说:“清廷覆灭, 不能再为臣,请先生改一个字”,先生笑道:你名绍钧,有诗日“圣人陶钧万物”,就取“圣陶”为字吧!”

改名小故事

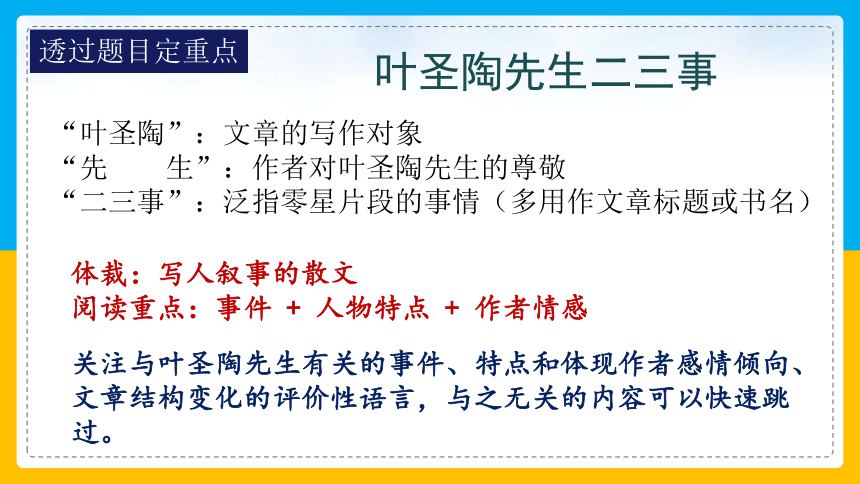

“叶圣陶”:文章的写作对象

“先 生”:作者对叶圣陶先生的尊敬

“二三事”:泛指零星片段的事情(多用作文章标题或书名)

透过题目定重点

叶圣陶先生二三事

体裁:写人叙事的散文

阅读重点:事件 + 人物特点 + 作者情感

关注与叶圣陶先生有关的事件、特点和体现作者感情倾向、文章结构变化的评价性语言,与之无关的内容可以快速跳过。

阅读程度不够的原因,阅读太少是一个,阅读不得法尤其是重要的一个。多读固然重要,但尤其重要的是怎样读。 ——叶圣陶

学法指导:略读方法

略读侧重观其大略,粗知文章的大意。略读时可以根据一定的目的或需要,确定阅读重点,其他部分的文字则可以快速阅读。

一次听吕叔湘先生说,当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近一看,是描他的一篇文章的标点。

一位晚辈文章的小小标点,叶老竟然自己伏案执笔,使其更清楚,没有批评“他”文墨的不严谨,只是自己私下默默地做。

“描”字一字传神,既体现出叶老对晚辈的宽厚和关爱,也展现出他严谨认真的做事态度。

1.为吕叔湘的文章描标点

他说:“不必客气。这样反而费事,还是直接改上。不限于语言,有什么不妥都改。千万不要慎重,怕改得不妥。我觉得不妥再改回来。”我遵嘱,不客气,这样做了。可是他却不放弃客气,比如一两处他认为可以不动的,就一定亲自来,谦虚而恳切地问我,同意不同意。我当然表示同意,并且说:“你看怎么样好就怎么样,千万不要再跟我商量。”他说:“好,就这样。”可是下次还是照样来商量,好像应该做主的是我,不是他。

“不必客气”是指叶圣陶先生为了能消除顾忌大胆修改他的文章所说的话,体现了叶圣陶先生不耻下问的品格;“他却不放弃客气”是指叶圣陶先生对作者尊重,若有不同意见一定亲自来和作者商酌,体现了他谦虚恳切的品质。

和“我”修润课本

有人到东四八条他家去看他,告辞时,客人拦阻他远送,无论怎样说,他一定还是走过三道门,四道台阶,送到大门外。告别,他鞠躬,口说谢谢,看着来人上路才转身回去。他晚年的时候已经不能起床,记得有两次,我同一些人去问候,告辞时,他还举手打拱,不断地说谢谢。

——待人宽厚、讲礼节、真诚、恭敬

“一定还是”可以体现叶圣陶的坚持,对人的恭敬;“三道门,四道台阶”表明送的路程之远,“才”体现送别时间之长、真心待人。

送客

他说他非常悔恨,真不该到天坛去看花。他看我的地址是公寓,以为公寓必是旅店一类,想到我在京城工作这么多年,最后沦为住旅店,感到很悲伤。我看了信,也很悲伤,不是为自己的颠沛流离,是想到十年来的社会现象,像叶圣陶先生这样的人竟是越来越少了。

——待人真诚,关怀备至。

写信

(1)写成文章,在这间房里念,?要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。

(2)写完文章后,可以自己试念试听,看像话不像话,不像话,坚决改。

(3)你写成文章,给人家看,人家给你删去一两个字,意思没变,就证明你不行。

(4)零碎的,写作的各个方面,小至一个标点,以至抄稿的格式,他都同样认真,不做到完全妥帖决不放松。

做学问

——严谨踏实、一丝不苟、严于律己

这些事有什么特点?

零星片段的小事

作文做人,力求完美

以身作则,鞠躬尽瘁

人之师表的大家风范

切入点 小而具体

以小见大

小事情见大品格

写法借鉴一:

所谓二三事,是想写史传大事之外的一点零碎,与我个人有关,并且我认为值得说说的。

——张中行《叶圣陶》

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}品格

评价(议论)

叙事

待人厚

凡是同叶先生有些交往的,无不为他的待人厚而感动。

为吕叔湘先生描文章标点

请我帮他修润文字

文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

在客人阻拦之下,依然送客到大门外

我探访叶先生不遇,及时给我回信,为我颠沛流离的处境而悲伤

律己严

他还有严的一面,包括正心修身和“己欲立而立人,己欲达而达人。”

主张写作语言要明白如话

在文风方面,叶圣陶先生还特别重视“简洁”。

特别重视语言的简洁

零碎的,写作的各个方面,他都同样认真,不做到完全妥帖绝不放松。

统一“做”和作的分工

这些评价性的语言有什么作用?

结构上:过渡、总结上文、引出下文,使得文章层次清晰。

内容上:点明事例的内涵和人物品质特点,蕴含赞颂敬仰之情,升华主题画龙点睛。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}评价(议论)

凡是同叶先生有些交往的,无不为他的待人厚而感动。

文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

他还有严的一面,包括正心修身和“己欲立而立人,己欲达而达人。”

在文风方面,叶圣陶先生还特别重视“简洁”。

零碎的,写作的各个方面,他都同样认真,不做到完全妥帖绝不放松。

夹叙夹议,叙议结合

1.议论与叙事一致:“议”来自于“叙”,“叙”支撑着“议”。

2.在篇幅比例上,以“叙”为主,以“议”为辅。

写法借鉴二:

略读理结构:勾画评价语与关键词,快速理出这一段的结构层次。让我们对人物的了解既有感性的印象,又有理性的概念,不抽象,也不模糊。

1.叶圣陶先生于1988年2月16日逝世 。记得那是旧历丁卯年除夕,晚上得知这消息,外面正响着鞭炮,万想不到这繁碎而响亮的声音也把他送走了,心里立即罩上双层的悲哀。

追思

作者得知叶圣陶先生逝世时恰在除夕夜,辞旧迎新的鞭炮声倒传来不幸的消息,乐景反衬哀情,倍增其哀,故说是“双层的悲哀”。

2.叶圣陶先生,人,往矣。

八个字却用上了两个逗号,词语之间的停顿撑开了一片能让人不断揣摩情感的空白地带。但这个停顿,却没有停断这句的调子,情都是悠悠的。

1951年初,张中行从中学走入了出版社。叶圣陶不久就发现了张中行的价值,他发现张中行对文字敏感,在史学、哲学、文学上的知识和见识都有过人之处,对词语的运用、标点的排列,都有一套逻辑,所以叶圣陶很信任他,把重要的工作交给他,让张中行可以按自己的看法改动作品,比如自己的童话作品集,放手让张中行编。作者和叶圣陶先生都是著名的语文学家。二人有多年的交往,感情深厚,亦师亦友。

1988年叶圣陶先生辞世,三个月后,作者就写下了这篇文章。作者通过对叶圣陶先生言行的记录,赞美了叶圣陶先生的高尚品行,同时也颂扬了叶圣陶先生的语文主张。

背景链接

张中行(1909—2006),原名张璇,河北香河人,著名学者、哲学家、散文家。主要从事语文、古典文学及思想史的研究。曾参加编写《汉语课本》《古代散文选》等。合作编著有《文言文选读》《文言读本续编》;编著有《文言常识》《文言津逮》《佛教与中国文学》《负暄琐话》等。是二十世纪末未名湖畔三雅士之一,与季羡林、金克木合称“燕园三老”。季羡林先生称赞他为“高人、逸人、至人、超人”

作者简介

读课文最后一段,你读出了作者哪些情感?

叶圣陶先生,人,往矣,我常常想到他的业绩。凡是拿笔的人,尤其或有意或无意而写得不像话的人,都要常常想想叶圣陶先生的写话的主张,以及提出这种主张的深重的苦心。

——景仰、哀思、怀念

要向叶先生学习,一方面学习他的写作主张,另一方面学习他德行如一的品质。

……相识之后,交往渐多,感到过去的印象虽然不能说错,也失之太浅。《左传》说不朽有三种,居第一位的是立德。在这方面,就我熟悉的一些前辈说,叶圣陶先生总当排在最前列……两处都是孔老夫子认为虽心向往之而力有未能的,可是叶圣陶先生却偏偏做到了。因此我常常跟别人说:“叶老既是躬行君子,又能学而不厌,诲人不倦,所以确是人之师表。”

——尊敬、钦佩、赞美

回顾本课,整理思路

略读方法

写作方法

主要内容

1.透过题目确定阅读重点

2.通过阅读段落的主题句快速梳理结构掌握大意

以小见大

夹叙夹议

这是一篇写人叙事的回忆性散文。作者通过回忆与叶圣陶先生交往的几件小事,表现了他谨严自律、待人宽厚的节操和风范,字里行间流露出作者的追思敬仰之情。

“圣人陶钧万物”,即有贤德的人圣人能陶冶世界上的一切事物。一方面是对自己,一方面更是为他人。

先生一生行事为人,备受尊敬。他的一生也是践行笔名要义的一生。叶圣陶,原名叶绍钧,“圣陶”取自何意?

希望同学们利用课余时间继续了解叶老的故事,阅读相关的文学作品和他语文教育方面的论著,学习他真诚热情的为人,自然平实的为文,做一个至善、至美、至诚、至纯的人!

感谢收看

人们常说“见字如见人”,你能从语文教材封面的“语文”二字中,看出写这两个字的人有什么样的品质吗?

圆润、敦厚,一点也不花哨

1905年,清政府废除科举制度,全国开始开办新学堂。当时的课程以至教材,都从西方引进,只有语文一科,教授内容仍是文言文,称为“国文”。

五四运动后,提倡白话文,反对文言文,国文课受到冲击,小学将国文改称为国语,侧重学习白话文,中学仍称国文,以学习文言文为重点。

20世纪30年代后期,叶圣陶、夏丐尊二人提出“语文”概念,并尝试编写新的语文教材,因日本侵略中国而被迫中止。

1949年6月,当时华北人民政府教育部教科书编审委员会着手研究通用教材,叶圣陶再次提出将“国语”和“国文”合二为一,改称“语文”。这一建议被华北政府教育机关采纳,随后推向全国,从此,“语文”成为中小学母语课程通用名称。

1949年8月,叶圣陶主持中小学语文科课程标准起草工作,并编撰《中学语文科课程标准》(后改称《教学大纲》)。《中学语文科课程标准》始用“语文”一名。

不仅如此,七、八十年代的“语文”课本上的题字更为叶圣陶先生题写的,现在很多“语文”教材仍沿用叶老的题字。

他是一位优秀的语文教育家,是中小学母语课程通用名称“语文”一词的命名者之一,为语文教育事业做出了重要的贡献。

他是一位优秀的语言艺术家,以现代汉语的视角促进了中国现代新闻业的发展。

他是一位优秀的文学出版家,教育和发掘了许多杰出的作家和编辑,比如巴金、戴望舒等。

他是一名著作等身的作家,是童话故事的开山鼻祖,创作了我国第一部用白话文写成的童话集《稻草人》、中国现代文学史上第一篇长篇小说《倪焕之》、短篇小说集《隔膜》《火灾》《线下》等。

叶圣陶原名叶绍钧,12岁时立志爱国强国,所以央求其师为他取字以表明心迹,其师取“秉臣”二字,并教育他要爱国就要先爱乡土。1911年辛亥革命光复,他又找到老师说:“清廷覆灭, 不能再为臣,请先生改一个字”,先生笑道:你名绍钧,有诗日“圣人陶钧万物”,就取“圣陶”为字吧!”

改名小故事

“叶圣陶”:文章的写作对象

“先 生”:作者对叶圣陶先生的尊敬

“二三事”:泛指零星片段的事情(多用作文章标题或书名)

透过题目定重点

叶圣陶先生二三事

体裁:写人叙事的散文

阅读重点:事件 + 人物特点 + 作者情感

关注与叶圣陶先生有关的事件、特点和体现作者感情倾向、文章结构变化的评价性语言,与之无关的内容可以快速跳过。

阅读程度不够的原因,阅读太少是一个,阅读不得法尤其是重要的一个。多读固然重要,但尤其重要的是怎样读。 ——叶圣陶

学法指导:略读方法

略读侧重观其大略,粗知文章的大意。略读时可以根据一定的目的或需要,确定阅读重点,其他部分的文字则可以快速阅读。

一次听吕叔湘先生说,当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近一看,是描他的一篇文章的标点。

一位晚辈文章的小小标点,叶老竟然自己伏案执笔,使其更清楚,没有批评“他”文墨的不严谨,只是自己私下默默地做。

“描”字一字传神,既体现出叶老对晚辈的宽厚和关爱,也展现出他严谨认真的做事态度。

1.为吕叔湘的文章描标点

他说:“不必客气。这样反而费事,还是直接改上。不限于语言,有什么不妥都改。千万不要慎重,怕改得不妥。我觉得不妥再改回来。”我遵嘱,不客气,这样做了。可是他却不放弃客气,比如一两处他认为可以不动的,就一定亲自来,谦虚而恳切地问我,同意不同意。我当然表示同意,并且说:“你看怎么样好就怎么样,千万不要再跟我商量。”他说:“好,就这样。”可是下次还是照样来商量,好像应该做主的是我,不是他。

“不必客气”是指叶圣陶先生为了能消除顾忌大胆修改他的文章所说的话,体现了叶圣陶先生不耻下问的品格;“他却不放弃客气”是指叶圣陶先生对作者尊重,若有不同意见一定亲自来和作者商酌,体现了他谦虚恳切的品质。

和“我”修润课本

有人到东四八条他家去看他,告辞时,客人拦阻他远送,无论怎样说,他一定还是走过三道门,四道台阶,送到大门外。告别,他鞠躬,口说谢谢,看着来人上路才转身回去。他晚年的时候已经不能起床,记得有两次,我同一些人去问候,告辞时,他还举手打拱,不断地说谢谢。

——待人宽厚、讲礼节、真诚、恭敬

“一定还是”可以体现叶圣陶的坚持,对人的恭敬;“三道门,四道台阶”表明送的路程之远,“才”体现送别时间之长、真心待人。

送客

他说他非常悔恨,真不该到天坛去看花。他看我的地址是公寓,以为公寓必是旅店一类,想到我在京城工作这么多年,最后沦为住旅店,感到很悲伤。我看了信,也很悲伤,不是为自己的颠沛流离,是想到十年来的社会现象,像叶圣陶先生这样的人竟是越来越少了。

——待人真诚,关怀备至。

写信

(1)写成文章,在这间房里念,?要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。

(2)写完文章后,可以自己试念试听,看像话不像话,不像话,坚决改。

(3)你写成文章,给人家看,人家给你删去一两个字,意思没变,就证明你不行。

(4)零碎的,写作的各个方面,小至一个标点,以至抄稿的格式,他都同样认真,不做到完全妥帖决不放松。

做学问

——严谨踏实、一丝不苟、严于律己

这些事有什么特点?

零星片段的小事

作文做人,力求完美

以身作则,鞠躬尽瘁

人之师表的大家风范

切入点 小而具体

以小见大

小事情见大品格

写法借鉴一:

所谓二三事,是想写史传大事之外的一点零碎,与我个人有关,并且我认为值得说说的。

——张中行《叶圣陶》

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}品格

评价(议论)

叙事

待人厚

凡是同叶先生有些交往的,无不为他的待人厚而感动。

为吕叔湘先生描文章标点

请我帮他修润文字

文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

在客人阻拦之下,依然送客到大门外

我探访叶先生不遇,及时给我回信,为我颠沛流离的处境而悲伤

律己严

他还有严的一面,包括正心修身和“己欲立而立人,己欲达而达人。”

主张写作语言要明白如话

在文风方面,叶圣陶先生还特别重视“简洁”。

特别重视语言的简洁

零碎的,写作的各个方面,他都同样认真,不做到完全妥帖绝不放松。

统一“做”和作的分工

这些评价性的语言有什么作用?

结构上:过渡、总结上文、引出下文,使得文章层次清晰。

内容上:点明事例的内涵和人物品质特点,蕴含赞颂敬仰之情,升华主题画龙点睛。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}评价(议论)

凡是同叶先生有些交往的,无不为他的待人厚而感动。

文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

他还有严的一面,包括正心修身和“己欲立而立人,己欲达而达人。”

在文风方面,叶圣陶先生还特别重视“简洁”。

零碎的,写作的各个方面,他都同样认真,不做到完全妥帖绝不放松。

夹叙夹议,叙议结合

1.议论与叙事一致:“议”来自于“叙”,“叙”支撑着“议”。

2.在篇幅比例上,以“叙”为主,以“议”为辅。

写法借鉴二:

略读理结构:勾画评价语与关键词,快速理出这一段的结构层次。让我们对人物的了解既有感性的印象,又有理性的概念,不抽象,也不模糊。

1.叶圣陶先生于1988年2月16日逝世 。记得那是旧历丁卯年除夕,晚上得知这消息,外面正响着鞭炮,万想不到这繁碎而响亮的声音也把他送走了,心里立即罩上双层的悲哀。

追思

作者得知叶圣陶先生逝世时恰在除夕夜,辞旧迎新的鞭炮声倒传来不幸的消息,乐景反衬哀情,倍增其哀,故说是“双层的悲哀”。

2.叶圣陶先生,人,往矣。

八个字却用上了两个逗号,词语之间的停顿撑开了一片能让人不断揣摩情感的空白地带。但这个停顿,却没有停断这句的调子,情都是悠悠的。

1951年初,张中行从中学走入了出版社。叶圣陶不久就发现了张中行的价值,他发现张中行对文字敏感,在史学、哲学、文学上的知识和见识都有过人之处,对词语的运用、标点的排列,都有一套逻辑,所以叶圣陶很信任他,把重要的工作交给他,让张中行可以按自己的看法改动作品,比如自己的童话作品集,放手让张中行编。作者和叶圣陶先生都是著名的语文学家。二人有多年的交往,感情深厚,亦师亦友。

1988年叶圣陶先生辞世,三个月后,作者就写下了这篇文章。作者通过对叶圣陶先生言行的记录,赞美了叶圣陶先生的高尚品行,同时也颂扬了叶圣陶先生的语文主张。

背景链接

张中行(1909—2006),原名张璇,河北香河人,著名学者、哲学家、散文家。主要从事语文、古典文学及思想史的研究。曾参加编写《汉语课本》《古代散文选》等。合作编著有《文言文选读》《文言读本续编》;编著有《文言常识》《文言津逮》《佛教与中国文学》《负暄琐话》等。是二十世纪末未名湖畔三雅士之一,与季羡林、金克木合称“燕园三老”。季羡林先生称赞他为“高人、逸人、至人、超人”

作者简介

读课文最后一段,你读出了作者哪些情感?

叶圣陶先生,人,往矣,我常常想到他的业绩。凡是拿笔的人,尤其或有意或无意而写得不像话的人,都要常常想想叶圣陶先生的写话的主张,以及提出这种主张的深重的苦心。

——景仰、哀思、怀念

要向叶先生学习,一方面学习他的写作主张,另一方面学习他德行如一的品质。

……相识之后,交往渐多,感到过去的印象虽然不能说错,也失之太浅。《左传》说不朽有三种,居第一位的是立德。在这方面,就我熟悉的一些前辈说,叶圣陶先生总当排在最前列……两处都是孔老夫子认为虽心向往之而力有未能的,可是叶圣陶先生却偏偏做到了。因此我常常跟别人说:“叶老既是躬行君子,又能学而不厌,诲人不倦,所以确是人之师表。”

——尊敬、钦佩、赞美

回顾本课,整理思路

略读方法

写作方法

主要内容

1.透过题目确定阅读重点

2.通过阅读段落的主题句快速梳理结构掌握大意

以小见大

夹叙夹议

这是一篇写人叙事的回忆性散文。作者通过回忆与叶圣陶先生交往的几件小事,表现了他谨严自律、待人宽厚的节操和风范,字里行间流露出作者的追思敬仰之情。

“圣人陶钧万物”,即有贤德的人圣人能陶冶世界上的一切事物。一方面是对自己,一方面更是为他人。

先生一生行事为人,备受尊敬。他的一生也是践行笔名要义的一生。叶圣陶,原名叶绍钧,“圣陶”取自何意?

希望同学们利用课余时间继续了解叶老的故事,阅读相关的文学作品和他语文教育方面的论著,学习他真诚热情的为人,自然平实的为文,做一个至善、至美、至诚、至纯的人!

感谢收看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读