2020-2021学年高中语文统编版必修下册第八单元《六国论》课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中语文统编版必修下册第八单元《六国论》课件(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-25 22:19:54 | ||

图片预览

文档简介

六国论

苏洵

第八单元

以铜为镜,可以正衣冠;

以古为镜,可以知兴替;

以人为镜,可以明得失。

——唐太宗

导入

教学目标

1.掌握文中重要的实词和虚词,如“弊”“或”“率”“数”“者”,以及古今异义词、重点句式等。

2.理清作者的论证思路,掌握本文的论证方法,学习本文借古讽今的艺术技巧。

3.对比阅读苏轼《六国论》苏洵《六国论》,探究他们父子三人观点的异同,并结合时代背景挖掘他们写作此文的目的。领会他们的思想,学会运用史实表达自己的思想观点。

01

解题,明作者

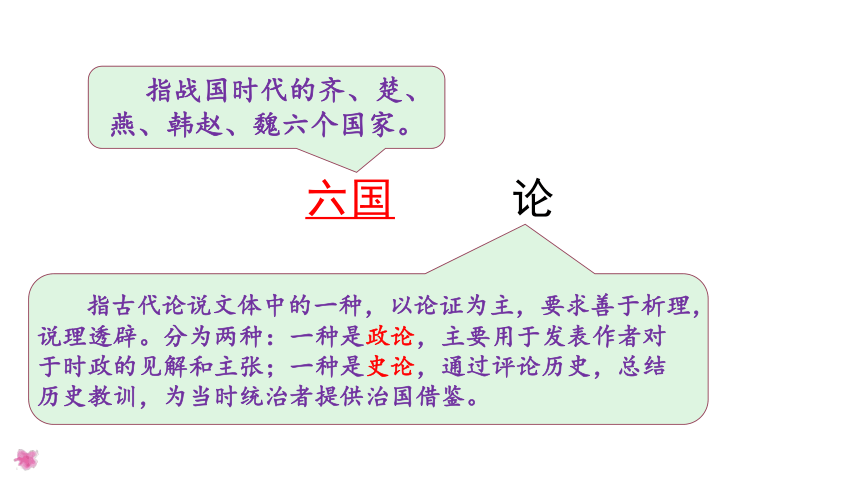

六国 论

指战国时代的齐、楚、燕、韩赵、魏六个国家。

指古代论说文体中的一种,以论证为主,要求善于析理,说理透辟。分为两种:一种是政论,主要用于发表作者对于时政的见解和主张;一种是史论,通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。

苏 洵

苏洵(1009年—1066年),字明允,一说自号老泉,眉州眉山(今四川眉山)人。北宋文学家,与其子苏轼、苏辙并以文学著称于世,世称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。

苏洵擅长于散文,尤其擅长政论,主张“言必中当世之过”。为文见解精辟,论点鲜明,论据有力,语言锋利,明快酣畅,纵横捭阖,雄奇遒劲,很有战国纵横家的风度。著有《嘉祐集》二十卷,及《谥法》三卷,均与《宋史本传》并传于世。

一门三父子,都是大文豪,

诗赋传千古,峨嵋共比高。

——朱德在三苏祠的题词语

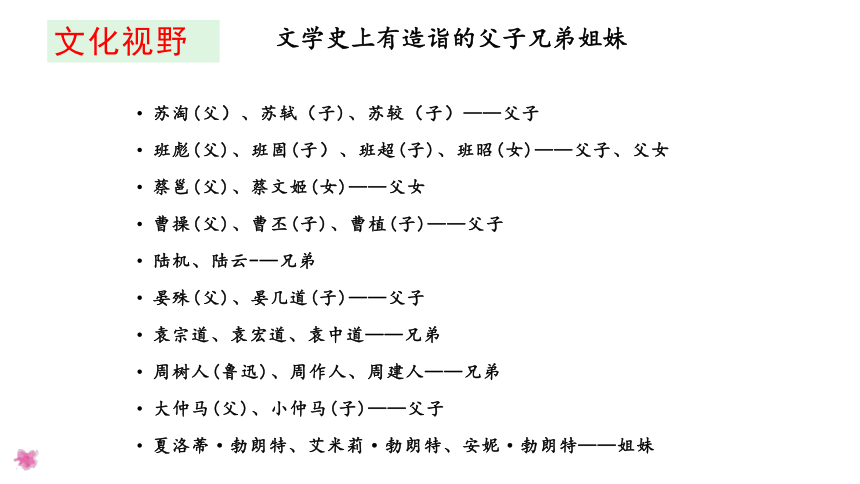

文化视野

苏淘(父)、苏轼(子)、苏较(子)——父子

班彪(父)、班固(子)、班超(子)、班昭(女)——父子、父女

蔡邕(父)、蔡文姬(女)——父女

曹操(父)、曹丕(子)、曹植(子)——父子

陆机、陆云-—兄弟

晏殊(父)、晏几道(子)——父子

袁宗道、袁宏道、袁中道——兄弟

周树人(鲁迅)、周作人、周建人——兄弟

大仲马(父)、小仲马(子)——父子

夏洛蒂·勃朗特、艾米莉·勃朗特、安妮·勃朗特——姐妹

文学史上有造诣的父子兄弟姐妹

02

入文,明内容

第一段

六国破灭,非兵不利 ,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

思考:第一段哪句话概括了六国破灭的原因?作者是从哪两个方面加以论述的?

①六国破灭,弊在赂秦。

② A.赂秦力亏,破灭之道也。?

B.不赂者以赂者丧。

③总——分——总:作者先明确中心论点,然后从两个方面加以论述,最后明确观点。

弊病;害处

全都,一概

动词,保全

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

第二段

形作明名,小/大的方面

它实际上

最想要的

最担心的

祖辈、父辈

通“曝”

第二天

满足

按道理

第二段采用什么样的论证方法从哪个方面来论述六国破灭的原因?

①论证的观点:赂秦而力亏,破灭之道也。

②论证方法:战胜而得——受贿所得;

战败而亡——贿赂所亡(数量上,对比论证)

创业之艰——割地之易;

地有限——欲无厌(从程度上,对比、事实论证)

薪不尽——火不灭(道理,引用论证)

共同点:

形势环境相同,处秦革灭殆尽之际。

军事策略相同,能守其土,义不赂秦。

不同点:对抗秦国的方式不同

燕太子丹招募荆轲刺秦王招致祸患。

赵因李牧被谗言所害自毁长城。

比较燕赵两国的相同点与不同点。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

第三段

亲附,亲近

动词,坚持正义

因此,所以

招致

使动用法,使……退却

被动句

两次

实在,确实

胜负存亡的命运

通“倘”如果

不赂者以赂者丧。

齐:与嬴而不助五国——勿附于秦 ?

燕:以荆卿为计速祸——刺客不行

赵:诛良将,用武不终——良将犹在

小结:盖失强援,不能独完(假设论证)

第三段从哪个方面论证六国破灭的原因?齐、燕、赵灭亡的原因是什么?其中燕赵两国有何相同点和不同点?

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

第四、五段

封赏

礼遇

为……所,表被动

名作状,每天,每月

如果

旧事

动词,降低身份

呜呼——承接上段末尾,提出六国合力抗秦的主张。

悲夫——又回到历史中,感叹六国破灭的可悲结局,抨击六国的政策。提出“为秦人积威之所劫”才是赂秦之根源。

作用:表达作者对历史的思考与感慨,起到连接作用,在历史与现实间快速自由转移,引导读者理清思路。

第四段作者在连用了两个叹词,在结构上有什么作用?

03

比较,明主题

发现六国灭亡的真相

(1)我国古代文学史中关于六国存亡的史论颇多。北宋著名的“三苏”父子的《六国论》就是典型的例子。不过,尽管父子三人用了同样的篇名,但持论却各不相同。关于六国的存亡,三苏的立论角度和观点分别是什么?请浏览文章,完成下列表格。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

洵论

辙论

轼论

立论角度

中心论点

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

洵论

辙论

轼论

立论角度

中心论点

外交政策

战略形势

人才

六国破灭,

弊在赂秦

六国灭亡,

战略失策

六国久存,

在于养士

(2)你是否完全同意三苏的观点?请说明理由。就六国灭亡的原因,你还有怎样的看法?

(1)韩魏楚以地赂秦大事年表

前290年 韩割武遂予秦。前280 年楚割汉北及上庸予秦 。

前275年魏割温予秦 。 前273年 魏割南阳予秦。

(2)秦灭六国时间表

前230年灭韩 前225年灭魏 前223年灭楚 前222年灭赵、灭燕 前221年灭齐

(3 )六国抗秦大事年表

前269年赵将赵奢击秦,大破之。前257年魏信陵君救赵秦兵解去。前247年信陵君率五国兵败秦军河外。前233年秦攻赤丽、宜安,被赵将李牧击退。前232年秦攻番吾,又被李牧击退。

六国与秦的有关史实

探究观点各异的原因

(1)宋代的积贫积弱,尽人皆知,来自北方的辽国(耶律氏)、金国(完颜氏)和西夏国(李元昊开国)威胁不断,让宋代君臣寝食难安。如何破解这样的困局,可谓仁者见仁,智者见智。三苏就此提出了怎样的观点?(写作目的)这些观点对于我们今天的生活,带来哪些启示?请通读文章后,小组合作探究,完成下列表格。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

洵论

辙论

轼论

写作目的

现实启示

北宋建国以后,鉴于唐末藩镇割据,五代军人乱政,因而实行中央集权制度,解除节度使的权力,派遣文臣做地方官,派官员到地方管理财政,由皇帝直接控制禁军,将地方的政权、财权、军权都收归中央。为了防范武将军权过重,严令将帅不得专兵,甚至外出作战,也必须按皇帝颁发的阵图行事。将官经常轮换,兵不识将,将不识兵,致使军队没有战斗力。这样的措施虽然杜绝了军阀拥兵作乱,但是也造成军事上的衰颓。北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。北宋加强中央集权的措施,导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。到北宋中期,官俸和军费开支浩大,政府财政入不敷出。北宋政府实不限制兼并的政策,土地集中现象严重,贵族占有大量土地,社会矛盾尖锐。政治上的专制腐败,军事上的骄惰无能,带来外交上的极端软弱。到苏洵生活的年代,北宋每年要向契丹和西夏上贡大量银两以及商品。这样贿赂的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。

创作背景

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

洵论

辙论

轼论

写作目的

现实启示

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又

在六国下矣

以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵;以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急,若此,可以应夫无穷,彼秦者将何为哉!

六国之君虐用其民,不减始皇二世,然当是时百姓无一叛者;以凡民之秀杰者,多以客养之,不失职也。

谢谢观看

2020

苏洵

第八单元

以铜为镜,可以正衣冠;

以古为镜,可以知兴替;

以人为镜,可以明得失。

——唐太宗

导入

教学目标

1.掌握文中重要的实词和虚词,如“弊”“或”“率”“数”“者”,以及古今异义词、重点句式等。

2.理清作者的论证思路,掌握本文的论证方法,学习本文借古讽今的艺术技巧。

3.对比阅读苏轼《六国论》苏洵《六国论》,探究他们父子三人观点的异同,并结合时代背景挖掘他们写作此文的目的。领会他们的思想,学会运用史实表达自己的思想观点。

01

解题,明作者

六国 论

指战国时代的齐、楚、燕、韩赵、魏六个国家。

指古代论说文体中的一种,以论证为主,要求善于析理,说理透辟。分为两种:一种是政论,主要用于发表作者对于时政的见解和主张;一种是史论,通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。

苏 洵

苏洵(1009年—1066年),字明允,一说自号老泉,眉州眉山(今四川眉山)人。北宋文学家,与其子苏轼、苏辙并以文学著称于世,世称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。

苏洵擅长于散文,尤其擅长政论,主张“言必中当世之过”。为文见解精辟,论点鲜明,论据有力,语言锋利,明快酣畅,纵横捭阖,雄奇遒劲,很有战国纵横家的风度。著有《嘉祐集》二十卷,及《谥法》三卷,均与《宋史本传》并传于世。

一门三父子,都是大文豪,

诗赋传千古,峨嵋共比高。

——朱德在三苏祠的题词语

文化视野

苏淘(父)、苏轼(子)、苏较(子)——父子

班彪(父)、班固(子)、班超(子)、班昭(女)——父子、父女

蔡邕(父)、蔡文姬(女)——父女

曹操(父)、曹丕(子)、曹植(子)——父子

陆机、陆云-—兄弟

晏殊(父)、晏几道(子)——父子

袁宗道、袁宏道、袁中道——兄弟

周树人(鲁迅)、周作人、周建人——兄弟

大仲马(父)、小仲马(子)——父子

夏洛蒂·勃朗特、艾米莉·勃朗特、安妮·勃朗特——姐妹

文学史上有造诣的父子兄弟姐妹

02

入文,明内容

第一段

六国破灭,非兵不利 ,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

思考:第一段哪句话概括了六国破灭的原因?作者是从哪两个方面加以论述的?

①六国破灭,弊在赂秦。

② A.赂秦力亏,破灭之道也。?

B.不赂者以赂者丧。

③总——分——总:作者先明确中心论点,然后从两个方面加以论述,最后明确观点。

弊病;害处

全都,一概

动词,保全

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

第二段

形作明名,小/大的方面

它实际上

最想要的

最担心的

祖辈、父辈

通“曝”

第二天

满足

按道理

第二段采用什么样的论证方法从哪个方面来论述六国破灭的原因?

①论证的观点:赂秦而力亏,破灭之道也。

②论证方法:战胜而得——受贿所得;

战败而亡——贿赂所亡(数量上,对比论证)

创业之艰——割地之易;

地有限——欲无厌(从程度上,对比、事实论证)

薪不尽——火不灭(道理,引用论证)

共同点:

形势环境相同,处秦革灭殆尽之际。

军事策略相同,能守其土,义不赂秦。

不同点:对抗秦国的方式不同

燕太子丹招募荆轲刺秦王招致祸患。

赵因李牧被谗言所害自毁长城。

比较燕赵两国的相同点与不同点。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

第三段

亲附,亲近

动词,坚持正义

因此,所以

招致

使动用法,使……退却

被动句

两次

实在,确实

胜负存亡的命运

通“倘”如果

不赂者以赂者丧。

齐:与嬴而不助五国——勿附于秦 ?

燕:以荆卿为计速祸——刺客不行

赵:诛良将,用武不终——良将犹在

小结:盖失强援,不能独完(假设论证)

第三段从哪个方面论证六国破灭的原因?齐、燕、赵灭亡的原因是什么?其中燕赵两国有何相同点和不同点?

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

第四、五段

封赏

礼遇

为……所,表被动

名作状,每天,每月

如果

旧事

动词,降低身份

呜呼——承接上段末尾,提出六国合力抗秦的主张。

悲夫——又回到历史中,感叹六国破灭的可悲结局,抨击六国的政策。提出“为秦人积威之所劫”才是赂秦之根源。

作用:表达作者对历史的思考与感慨,起到连接作用,在历史与现实间快速自由转移,引导读者理清思路。

第四段作者在连用了两个叹词,在结构上有什么作用?

03

比较,明主题

发现六国灭亡的真相

(1)我国古代文学史中关于六国存亡的史论颇多。北宋著名的“三苏”父子的《六国论》就是典型的例子。不过,尽管父子三人用了同样的篇名,但持论却各不相同。关于六国的存亡,三苏的立论角度和观点分别是什么?请浏览文章,完成下列表格。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

洵论

辙论

轼论

立论角度

中心论点

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

洵论

辙论

轼论

立论角度

中心论点

外交政策

战略形势

人才

六国破灭,

弊在赂秦

六国灭亡,

战略失策

六国久存,

在于养士

(2)你是否完全同意三苏的观点?请说明理由。就六国灭亡的原因,你还有怎样的看法?

(1)韩魏楚以地赂秦大事年表

前290年 韩割武遂予秦。前280 年楚割汉北及上庸予秦 。

前275年魏割温予秦 。 前273年 魏割南阳予秦。

(2)秦灭六国时间表

前230年灭韩 前225年灭魏 前223年灭楚 前222年灭赵、灭燕 前221年灭齐

(3 )六国抗秦大事年表

前269年赵将赵奢击秦,大破之。前257年魏信陵君救赵秦兵解去。前247年信陵君率五国兵败秦军河外。前233年秦攻赤丽、宜安,被赵将李牧击退。前232年秦攻番吾,又被李牧击退。

六国与秦的有关史实

探究观点各异的原因

(1)宋代的积贫积弱,尽人皆知,来自北方的辽国(耶律氏)、金国(完颜氏)和西夏国(李元昊开国)威胁不断,让宋代君臣寝食难安。如何破解这样的困局,可谓仁者见仁,智者见智。三苏就此提出了怎样的观点?(写作目的)这些观点对于我们今天的生活,带来哪些启示?请通读文章后,小组合作探究,完成下列表格。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

洵论

辙论

轼论

写作目的

现实启示

北宋建国以后,鉴于唐末藩镇割据,五代军人乱政,因而实行中央集权制度,解除节度使的权力,派遣文臣做地方官,派官员到地方管理财政,由皇帝直接控制禁军,将地方的政权、财权、军权都收归中央。为了防范武将军权过重,严令将帅不得专兵,甚至外出作战,也必须按皇帝颁发的阵图行事。将官经常轮换,兵不识将,将不识兵,致使军队没有战斗力。这样的措施虽然杜绝了军阀拥兵作乱,但是也造成军事上的衰颓。北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。北宋加强中央集权的措施,导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。到北宋中期,官俸和军费开支浩大,政府财政入不敷出。北宋政府实不限制兼并的政策,土地集中现象严重,贵族占有大量土地,社会矛盾尖锐。政治上的专制腐败,军事上的骄惰无能,带来外交上的极端软弱。到苏洵生活的年代,北宋每年要向契丹和西夏上贡大量银两以及商品。这样贿赂的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。

创作背景

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

洵论

辙论

轼论

写作目的

现实启示

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又

在六国下矣

以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵;以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急,若此,可以应夫无穷,彼秦者将何为哉!

六国之君虐用其民,不减始皇二世,然当是时百姓无一叛者;以凡民之秀杰者,多以客养之,不失职也。

谢谢观看

2020

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])