2020-2021学年人教版高中语文选修外国小说欣赏 第一单元《桥边的老人》课件(52张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修外国小说欣赏 第一单元《桥边的老人》课件(52张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-25 22:22:11 | ||

图片预览

文档简介

导入新课

你站在桥上看风景

看风景的人在楼上看你

角度不同,看到的景色就会不同。小说的创作也同样,叙述者的位置不同,所叙述的内容也会各有特色。

第一单元主题:

叙述

小说的叙述问题,包括小说的叙述内容、叙述技巧、叙述视角、叙述人称、叙述顺序(方式)、叙述语言(基调、腔调)、叙述节奏、叙述线索等。

小说叙述

桥边的老人

海明威

学习目标

1.叙述的角度对于作品内容和题旨呈现的作用。

2.叙述的加减法(简洁与繁复)在小说中的特殊运用。

迷惘的一代

在20年代初期,美国一批初登文坛的青年作家,他们年龄相仿,经历相似,思想感情相近,他们带着玫瑰色的幻想参加了第一次世界大战。

但他们所看到的尽是残酷的厮杀和恐怖的死亡。他们的幻想破灭,身心受到严重的摧残;他们憎恨战争,心情苦闷,对前途感到茫然。

小说取材于20世纪30年代西班牙内战。1936年7 月,西班牙内战爆发,共和政府军和法西斯佛朗哥的叛军展开激战。海明威不但与许多美国知名作家和学者一起捐款支援西班牙人民正义的捍卫民主、反法西斯斗争,而且作为战地记者三次深入前线,在炮火中写了剧本《第五纵队》,并创作了长篇小说《丧钟为谁而鸣》。

写作背景

与前两部反映战争的作品不同,《桥边的老人》关注的不是英雄、正义,也不是“主义”、政治,而是战争中的小人物和弱者。他们是无辜的受害者。残酷的战争来了,将家园、亲人都无情地撕碎。在这里,战争成了作者的谴责对象,对生命价值的珍视更令小说充满了悲悯的力量。

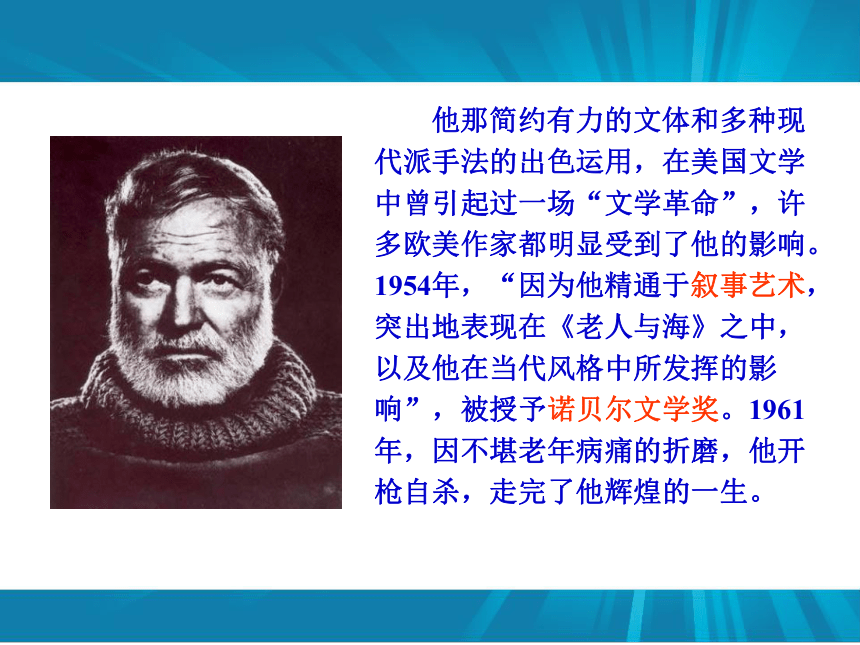

他那简约有力的文体和多种现代派手法的出色运用,在美国文学中曾引起过一场“文学革命”,许多欧美作家都明显受到了他的影响。1954年,“因为他精通于叙事艺术,突出地表现在《老人与海》之中,以及他在当代风格中所发挥的影响”,被授予诺贝尔文学奖。1961年,因不堪老年病痛的折磨,他开枪自杀,走完了他辉煌的一生。

篇幅短小,笔法简练,但是意蕴却很深刻,叙述角度也很具有代表性。

叙述视角 叙述人称

人物对话 叙述繁简

写作特色

叙述视角 叙述人称

叙述视角

1

“我”是谁?

课文有关介绍:“我的任务是过桥去侦察对岸的桥头堡,查明敌人究竟推进到了什么地点。”“那天是复活节的礼拜天,法西斯正在向埃布罗挺进。”

“我”也许是名战地记者,也许是名抗击法西斯的战士。

叙述视角

由“我”来说这个故事的好处和缺点各有哪些?

叙述视角

河上搭着一座浮桥,大车、卡车……涌过桥去……

这时车辆已经不多了,行人也稀稀落落……

我凝视着浮桥,眺望充满非洲色彩的埃布罗河三角洲地区……

我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡……

我边说边注视着远处的河岸,那里已经看不见大车了……

叙述视角

极具现场感,当然,

现场之外的事情就不清楚了。

这种由故事中的一个人物来讲述故事的视角便是有限视角,叙述者只了解故事的部分情节,通常用第一人称。

叙述视角、人称

叙述人称

第一人称“我”

第三人称“他”

第二人称“你”

叙述人称

第一人称——“我”

我

有限视觉

我向思维

人、物

作 用

叙述人称

第一人称——“我”——参与者

特点:参与者。

好处:真实亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒情。

不足:只能局限于叙述人的所见所闻,受到一定限制,是“有限 的讲述”

举例:海明威《桥边的老人》中,“我”就无法得知老人此时此刻内心的想法,所以就无从描写他的心理活动了。鲁迅《孔乙己》《一件小事》《社戏》《祝福》,伍尔夫《墙上的斑点》。

注意:小说中的“我”不是作者本人。第一人称叙述中,“我”不是作者, 而有人一看到“我”,就以为是作者本人,这是错误的,“我”与小说中人其他任何一个角色一样,只是小说中的一个角色,没有特殊性。“我”可以是主角,也可以是配角。

叙述人称

她也是一个美丽动人的姑娘,好像由于命运的差错,生在一个小职员的家里。她没有陪嫁的资产,也没有什么法子让一个有钱的体面人认识她、了解她、爱她、娶她;最后只得跟教育部的一个小书记结了婚。

她不能够讲究打扮,只好穿得朴朴素素,但是她觉得很不幸,好像这降低了她的身份似的。因为在妇女,美丽、丰韵、娇媚,就是她们的出身;

天生的聪明、优美的资质、温柔的性情,就是她们唯一的资格。

她觉得她生来就是为着过高雅和奢华的生活,因此她不断

地感到痛苦。住宅的寒伧,墙壁的黯淡,家具的破旧,衣料的

粗陋,都使她苦恼。这些东西,在别的跟她一样地位的妇人,

也许不会挂在心上,然而她却因此痛苦,因此伤心。她看着那

个替她做琐碎家事的勃雷大涅省的小女仆,心里就引起悲哀的

感慨和狂乱的梦想 。

-----莫泊桑《项链》

叙述人称

第三人称——“他”

特点:旁观者。

好处:叙述自由,超越时空,无所不知。

不足:叙述缺乏亲切感,使小说与读者之间产生距离。

举例:莫泊桑《项链》叙述人对玛蒂尔德的生活情况无所不知,又俨然一个冷静的上帝俯瞰着玛蒂尔德的人生悲剧。志贺直哉《清兵卫与葫芦》。中国古代四大名著。周梅森《人民的名义》。

叙述人称

第二人称——“你”---听话者

第二人称很特殊,严格说来,它算不上一种叙述角度。它不是讲述者,而是被讲述者,是小说中的一个人物。这种叙述方式 在叙事性文学作品中很少见。

优点:直接对话,真切自然;直面对象,便于抒情;若对象为物,则具有拟人化作用

。

不足:受环境限制,有明确的倾诉对象。

叙述人称

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类别

优点

缺点

第一人称

( )

第二人称

第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流。

受环境限制,有明确的倾诉对象。

第三人称

( )

有限视角

全知视角或有限视角

拉近与读者的距离,能使小说显得真实亲切,同时便于抒发感情。

第三人称不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活。

只局限于叙述人的所见所闻,受到一定的限制。

不如第一人称的叙述那么亲切和没有距离感。

叙述人称

人称交叉

使用第一人称的,往往穿插第三人称的叙述,以进一步扩大表现的时空领域;

使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。

人称交叉的叙述方法,可以扬长避短,使叙述的对象得到全方位、立体化(具体、全面)的表现。

叙述人称

有限视角与全知视角有何特点?

叙述视角

上帝俯瞰——全知视角

特点:小说的叙事人就是作者,全知全能,无所不在,绝对控制,什么都为读者安排妥当了。

好处:容量丰富,讲述自由,阅读时信息清楚了然,不必让读者劳神费心,苦思冥想。

凡人目光——有限视角

特点:小说的叙事人不再是全知全能的上帝——作者,而是小说中的某个人物,讲究含蓄,讲究隐藏、留白。

好处:能充分激发读者的阅读能动性,主动参与,全心投入,更能体验到阅读的魅力,将读者变为小说的第二作者。

叙述角度

叙述人称

作用

全知视角(传统)

第三人称(讲述)

①不受时间、空间、人物的约束 ②多角度描述 ③客观冷静

有限视角 (现代)

第一人称 (显示)

①身临其境,亲切自然

②缩小读者与作品距离

③表达流畅,口语化

总结 叙述角度和叙述人称

人物对话

“我”的两次劝离:

"这儿可不是久留之地,"我说,"如果你勉强还走得动,那边通向托尔托萨的岔路上有卡车。"?

"要是你歇够了,我得走了,"我催他。"站起来,走走看。"?

老人坐着不动:

老人坐在路旁……但那个老人却坐在那里,一动也不动……可是那个老人还在原处……而老人始终坐在那里……向后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去……

问:“我”是担心老人的,但为什么老人依旧坐着不动呢?

品析对话

2

品析对话

2

文中的对话,由“我”的“劝离”与老人的“不动”构成两极,仿佛一场太极推手表演。文中“我”两次劝老人离开,但他始终没有挪动。

老人难以动身的主要原因当然是体力不支、疲惫不堪。另一方面,对家园的留恋以及对未来生活的茫然也是使老人不想动身的内在因素。对于一个76岁高龄的孤独老人来说,在生命临近终点之际却失去了生活的依靠和希望,求生的欲望自然减退,以至于可置生死于度外。

◆对话设计富有张力。

“你从哪儿来?”我问他。

“从圣卡洛斯来。”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在看管动物。”他对我解释。

“噢。”我说,并没有完全听懂。

“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

品析对话

2

引向老人的身世

多么爱他生活的家园, 多么不舍离开自己深爱之物,让它们被炮火摧残,这种被迫和无奈何其苦涩和悲哀。

◆对话成为推动叙述的主要力量。

这篇小说的人物几乎原地不动,除了对话没有其他动作;小说的情节也非常简单,它的展开主要借助人物对话。

小说里的对话简单高效,蕴涵了所有该有的生动情节,反映出人物的个性心理。

品析对话

2

如: “什么动物?”我又问道。

“一共三种,”他说,“两只山羊,一只猫,还有四对鸽子。”

“你只得撇下它们了?”我问。

“是啊。怕那些大炮呀。那个上尉叫我走,他说炮火不饶人哪。”

“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡。

“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

品析对话

2

老人对动物如数家珍,我们不但了解了老人平日的生活状况,这几只动物在老人心目中所占据的地位,还了解到老人离家时的无奈和被迫。

◆对话看似简洁,却蕴涵大量的信息。

品析对话

◆对话看似简洁,却蕴涵大量的信息。

◆对话成为推动叙述的主要力量。

◆对话设计富有张力。

人物对话

叙述繁简

叙述简洁

3

海明威曾在《午后之死》中提出:“如果一位散文作家对于他想写的东西心中有数,那么他可以省略他所知道的东西,读者呢,只要作者写的真实,会强烈地感觉到他所省略的地方,好像作者已经写了出来。冰山在海里移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露出水面上。” 他认为应该把思想、情感乃至语言与动作等八分之七的内涵隐藏起来,不要袒露出来。

冰山理论

细读下面的对话部分,看看作者隐藏了什么?

思考

“你从哪儿来?”我问他。

“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在看管动物,”他对我解释。

“噢,”我说,并没有完全听懂。

“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

叙述简洁

“微笑”——作者隐藏的是:老人暂时忘却身处艰难凶险而微笑,是因为谈起了故乡,因为热爱故乡,因为故乡有他温暖的回忆,包括对这些动物的回忆。

叙述简洁

“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡。

“最后几辆大车”没赶上,就意味着老人要留在战场上了。平静而简洁的叙述中隐藏的是作者对老人命运的深深担忧。

叙述简洁

“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

……

他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

叙述简洁

因为在这简单的疑问背后深深隐藏着老人对动物的同情、担忧。

老人“没家”,也就意味着没有亲人,那些动物是与他相依相伴的。但是,战争来了,人们自顾自的逃离,动物是最无助的,被人们抛弃在战火中。它们被抛弃,无辜的面对人类制造的战火,对于人类的仇恨一无所知。战争的双方有谁会关注生命的被扼杀被销毁被剥夺呢?在这位老人的眼中,哪怕是动物的生命也是值得珍惜的。

因为,生命是平等的,是值得珍惜的。

叙述简洁

“只是”意味深长。这里交织着一种“怨”与“冤”的情感:我只是在照看动物,招谁了惹谁了?为什么要毁了这一切?在这个“只是”中隐藏着的是对战争的控诉。

“那时我在照看动物,”他木然地说,可不再是对着我讲了。“我只是在照看动物。”

叙述简洁

作者海明威正是用有限视角来叙述故事,隐藏了一些内容,使得叙述简洁。这就是叙述的“减法” 。除此之外,还有叙述的“加法”。如《墙上的斑点》。

拓展阅读

《雨中的猫》发表于一九二三年,是美国作家海明威的一部现实主义短篇小说。小说情节简单,语言平实、洗练,由第三人称叙事者展开叙述。叙述者对故事中人物之间的深层关系未加任何交待和评论,在叙事过程中也很少使用任何形容词,因此给读者从不同角度、不同层面解读该故事留下了极大的空间和可能性,极好地体现了海明威一贯的简约的叙事风格和小说创作的冰山原则。

叙述虽简,但主题深刻

《桥边的老人》实在是一篇小品:仅仅由一幅画面,一段对话构成,格局之小,笔法之简练,在宏大战争主题的小说林中,可以说微不足道。然而这个短篇小说格局虽小,意蕴却深。

法国作家雨果说得好:“善良是历史中稀有的珍珠,善良的人便几乎优于伟大的人。”美国作家马克·吐温称善良为一种世界通用的语言,它可以使盲人“看到”,使聋子“听到”。心存善念之人,他们的心滚烫,他们的情火热,可以驱赶寒冷,横扫阴霾。善意产生善行,同善良的人接触,往往使智慧得到开启,情操变得高尚,灵魂变得纯洁,胸怀更加宽阔。善良是生命的黄金。

小说《桥边的老人》仿佛一个小小的窗口,通过“我”与一位“老人”的对话,以小见大,显示出战火纷飞的年代里人性的善良——对生命的尊重和对和平的渴望。

《桥边的老人》刻画了西班牙内战中一位孤苦的西班牙老人形象,通过叙述他疲惫不堪地艰难逃难的遭遇,反映了法西斯发动战争的罪恶,表达了人民渴望和平的愿望。

独特的叙述——深刻的主旨

对战争的谴责和对和平的渴望。

作业:

呼兰河传(节选)

古渡头

谢 谢

你站在桥上看风景

看风景的人在楼上看你

角度不同,看到的景色就会不同。小说的创作也同样,叙述者的位置不同,所叙述的内容也会各有特色。

第一单元主题:

叙述

小说的叙述问题,包括小说的叙述内容、叙述技巧、叙述视角、叙述人称、叙述顺序(方式)、叙述语言(基调、腔调)、叙述节奏、叙述线索等。

小说叙述

桥边的老人

海明威

学习目标

1.叙述的角度对于作品内容和题旨呈现的作用。

2.叙述的加减法(简洁与繁复)在小说中的特殊运用。

迷惘的一代

在20年代初期,美国一批初登文坛的青年作家,他们年龄相仿,经历相似,思想感情相近,他们带着玫瑰色的幻想参加了第一次世界大战。

但他们所看到的尽是残酷的厮杀和恐怖的死亡。他们的幻想破灭,身心受到严重的摧残;他们憎恨战争,心情苦闷,对前途感到茫然。

小说取材于20世纪30年代西班牙内战。1936年7 月,西班牙内战爆发,共和政府军和法西斯佛朗哥的叛军展开激战。海明威不但与许多美国知名作家和学者一起捐款支援西班牙人民正义的捍卫民主、反法西斯斗争,而且作为战地记者三次深入前线,在炮火中写了剧本《第五纵队》,并创作了长篇小说《丧钟为谁而鸣》。

写作背景

与前两部反映战争的作品不同,《桥边的老人》关注的不是英雄、正义,也不是“主义”、政治,而是战争中的小人物和弱者。他们是无辜的受害者。残酷的战争来了,将家园、亲人都无情地撕碎。在这里,战争成了作者的谴责对象,对生命价值的珍视更令小说充满了悲悯的力量。

他那简约有力的文体和多种现代派手法的出色运用,在美国文学中曾引起过一场“文学革命”,许多欧美作家都明显受到了他的影响。1954年,“因为他精通于叙事艺术,突出地表现在《老人与海》之中,以及他在当代风格中所发挥的影响”,被授予诺贝尔文学奖。1961年,因不堪老年病痛的折磨,他开枪自杀,走完了他辉煌的一生。

篇幅短小,笔法简练,但是意蕴却很深刻,叙述角度也很具有代表性。

叙述视角 叙述人称

人物对话 叙述繁简

写作特色

叙述视角 叙述人称

叙述视角

1

“我”是谁?

课文有关介绍:“我的任务是过桥去侦察对岸的桥头堡,查明敌人究竟推进到了什么地点。”“那天是复活节的礼拜天,法西斯正在向埃布罗挺进。”

“我”也许是名战地记者,也许是名抗击法西斯的战士。

叙述视角

由“我”来说这个故事的好处和缺点各有哪些?

叙述视角

河上搭着一座浮桥,大车、卡车……涌过桥去……

这时车辆已经不多了,行人也稀稀落落……

我凝视着浮桥,眺望充满非洲色彩的埃布罗河三角洲地区……

我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡……

我边说边注视着远处的河岸,那里已经看不见大车了……

叙述视角

极具现场感,当然,

现场之外的事情就不清楚了。

这种由故事中的一个人物来讲述故事的视角便是有限视角,叙述者只了解故事的部分情节,通常用第一人称。

叙述视角、人称

叙述人称

第一人称“我”

第三人称“他”

第二人称“你”

叙述人称

第一人称——“我”

我

有限视觉

我向思维

人、物

作 用

叙述人称

第一人称——“我”——参与者

特点:参与者。

好处:真实亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒情。

不足:只能局限于叙述人的所见所闻,受到一定限制,是“有限 的讲述”

举例:海明威《桥边的老人》中,“我”就无法得知老人此时此刻内心的想法,所以就无从描写他的心理活动了。鲁迅《孔乙己》《一件小事》《社戏》《祝福》,伍尔夫《墙上的斑点》。

注意:小说中的“我”不是作者本人。第一人称叙述中,“我”不是作者, 而有人一看到“我”,就以为是作者本人,这是错误的,“我”与小说中人其他任何一个角色一样,只是小说中的一个角色,没有特殊性。“我”可以是主角,也可以是配角。

叙述人称

她也是一个美丽动人的姑娘,好像由于命运的差错,生在一个小职员的家里。她没有陪嫁的资产,也没有什么法子让一个有钱的体面人认识她、了解她、爱她、娶她;最后只得跟教育部的一个小书记结了婚。

她不能够讲究打扮,只好穿得朴朴素素,但是她觉得很不幸,好像这降低了她的身份似的。因为在妇女,美丽、丰韵、娇媚,就是她们的出身;

天生的聪明、优美的资质、温柔的性情,就是她们唯一的资格。

她觉得她生来就是为着过高雅和奢华的生活,因此她不断

地感到痛苦。住宅的寒伧,墙壁的黯淡,家具的破旧,衣料的

粗陋,都使她苦恼。这些东西,在别的跟她一样地位的妇人,

也许不会挂在心上,然而她却因此痛苦,因此伤心。她看着那

个替她做琐碎家事的勃雷大涅省的小女仆,心里就引起悲哀的

感慨和狂乱的梦想 。

-----莫泊桑《项链》

叙述人称

第三人称——“他”

特点:旁观者。

好处:叙述自由,超越时空,无所不知。

不足:叙述缺乏亲切感,使小说与读者之间产生距离。

举例:莫泊桑《项链》叙述人对玛蒂尔德的生活情况无所不知,又俨然一个冷静的上帝俯瞰着玛蒂尔德的人生悲剧。志贺直哉《清兵卫与葫芦》。中国古代四大名著。周梅森《人民的名义》。

叙述人称

第二人称——“你”---听话者

第二人称很特殊,严格说来,它算不上一种叙述角度。它不是讲述者,而是被讲述者,是小说中的一个人物。这种叙述方式 在叙事性文学作品中很少见。

优点:直接对话,真切自然;直面对象,便于抒情;若对象为物,则具有拟人化作用

。

不足:受环境限制,有明确的倾诉对象。

叙述人称

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类别

优点

缺点

第一人称

( )

第二人称

第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流。

受环境限制,有明确的倾诉对象。

第三人称

( )

有限视角

全知视角或有限视角

拉近与读者的距离,能使小说显得真实亲切,同时便于抒发感情。

第三人称不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活。

只局限于叙述人的所见所闻,受到一定的限制。

不如第一人称的叙述那么亲切和没有距离感。

叙述人称

人称交叉

使用第一人称的,往往穿插第三人称的叙述,以进一步扩大表现的时空领域;

使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。

人称交叉的叙述方法,可以扬长避短,使叙述的对象得到全方位、立体化(具体、全面)的表现。

叙述人称

有限视角与全知视角有何特点?

叙述视角

上帝俯瞰——全知视角

特点:小说的叙事人就是作者,全知全能,无所不在,绝对控制,什么都为读者安排妥当了。

好处:容量丰富,讲述自由,阅读时信息清楚了然,不必让读者劳神费心,苦思冥想。

凡人目光——有限视角

特点:小说的叙事人不再是全知全能的上帝——作者,而是小说中的某个人物,讲究含蓄,讲究隐藏、留白。

好处:能充分激发读者的阅读能动性,主动参与,全心投入,更能体验到阅读的魅力,将读者变为小说的第二作者。

叙述角度

叙述人称

作用

全知视角(传统)

第三人称(讲述)

①不受时间、空间、人物的约束 ②多角度描述 ③客观冷静

有限视角 (现代)

第一人称 (显示)

①身临其境,亲切自然

②缩小读者与作品距离

③表达流畅,口语化

总结 叙述角度和叙述人称

人物对话

“我”的两次劝离:

"这儿可不是久留之地,"我说,"如果你勉强还走得动,那边通向托尔托萨的岔路上有卡车。"?

"要是你歇够了,我得走了,"我催他。"站起来,走走看。"?

老人坐着不动:

老人坐在路旁……但那个老人却坐在那里,一动也不动……可是那个老人还在原处……而老人始终坐在那里……向后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去……

问:“我”是担心老人的,但为什么老人依旧坐着不动呢?

品析对话

2

品析对话

2

文中的对话,由“我”的“劝离”与老人的“不动”构成两极,仿佛一场太极推手表演。文中“我”两次劝老人离开,但他始终没有挪动。

老人难以动身的主要原因当然是体力不支、疲惫不堪。另一方面,对家园的留恋以及对未来生活的茫然也是使老人不想动身的内在因素。对于一个76岁高龄的孤独老人来说,在生命临近终点之际却失去了生活的依靠和希望,求生的欲望自然减退,以至于可置生死于度外。

◆对话设计富有张力。

“你从哪儿来?”我问他。

“从圣卡洛斯来。”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在看管动物。”他对我解释。

“噢。”我说,并没有完全听懂。

“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

品析对话

2

引向老人的身世

多么爱他生活的家园, 多么不舍离开自己深爱之物,让它们被炮火摧残,这种被迫和无奈何其苦涩和悲哀。

◆对话成为推动叙述的主要力量。

这篇小说的人物几乎原地不动,除了对话没有其他动作;小说的情节也非常简单,它的展开主要借助人物对话。

小说里的对话简单高效,蕴涵了所有该有的生动情节,反映出人物的个性心理。

品析对话

2

如: “什么动物?”我又问道。

“一共三种,”他说,“两只山羊,一只猫,还有四对鸽子。”

“你只得撇下它们了?”我问。

“是啊。怕那些大炮呀。那个上尉叫我走,他说炮火不饶人哪。”

“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡。

“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

品析对话

2

老人对动物如数家珍,我们不但了解了老人平日的生活状况,这几只动物在老人心目中所占据的地位,还了解到老人离家时的无奈和被迫。

◆对话看似简洁,却蕴涵大量的信息。

品析对话

◆对话看似简洁,却蕴涵大量的信息。

◆对话成为推动叙述的主要力量。

◆对话设计富有张力。

人物对话

叙述繁简

叙述简洁

3

海明威曾在《午后之死》中提出:“如果一位散文作家对于他想写的东西心中有数,那么他可以省略他所知道的东西,读者呢,只要作者写的真实,会强烈地感觉到他所省略的地方,好像作者已经写了出来。冰山在海里移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露出水面上。” 他认为应该把思想、情感乃至语言与动作等八分之七的内涵隐藏起来,不要袒露出来。

冰山理论

细读下面的对话部分,看看作者隐藏了什么?

思考

“你从哪儿来?”我问他。

“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在看管动物,”他对我解释。

“噢,”我说,并没有完全听懂。

“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

叙述简洁

“微笑”——作者隐藏的是:老人暂时忘却身处艰难凶险而微笑,是因为谈起了故乡,因为热爱故乡,因为故乡有他温暖的回忆,包括对这些动物的回忆。

叙述简洁

“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡。

“最后几辆大车”没赶上,就意味着老人要留在战场上了。平静而简洁的叙述中隐藏的是作者对老人命运的深深担忧。

叙述简洁

“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

……

他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

叙述简洁

因为在这简单的疑问背后深深隐藏着老人对动物的同情、担忧。

老人“没家”,也就意味着没有亲人,那些动物是与他相依相伴的。但是,战争来了,人们自顾自的逃离,动物是最无助的,被人们抛弃在战火中。它们被抛弃,无辜的面对人类制造的战火,对于人类的仇恨一无所知。战争的双方有谁会关注生命的被扼杀被销毁被剥夺呢?在这位老人的眼中,哪怕是动物的生命也是值得珍惜的。

因为,生命是平等的,是值得珍惜的。

叙述简洁

“只是”意味深长。这里交织着一种“怨”与“冤”的情感:我只是在照看动物,招谁了惹谁了?为什么要毁了这一切?在这个“只是”中隐藏着的是对战争的控诉。

“那时我在照看动物,”他木然地说,可不再是对着我讲了。“我只是在照看动物。”

叙述简洁

作者海明威正是用有限视角来叙述故事,隐藏了一些内容,使得叙述简洁。这就是叙述的“减法” 。除此之外,还有叙述的“加法”。如《墙上的斑点》。

拓展阅读

《雨中的猫》发表于一九二三年,是美国作家海明威的一部现实主义短篇小说。小说情节简单,语言平实、洗练,由第三人称叙事者展开叙述。叙述者对故事中人物之间的深层关系未加任何交待和评论,在叙事过程中也很少使用任何形容词,因此给读者从不同角度、不同层面解读该故事留下了极大的空间和可能性,极好地体现了海明威一贯的简约的叙事风格和小说创作的冰山原则。

叙述虽简,但主题深刻

《桥边的老人》实在是一篇小品:仅仅由一幅画面,一段对话构成,格局之小,笔法之简练,在宏大战争主题的小说林中,可以说微不足道。然而这个短篇小说格局虽小,意蕴却深。

法国作家雨果说得好:“善良是历史中稀有的珍珠,善良的人便几乎优于伟大的人。”美国作家马克·吐温称善良为一种世界通用的语言,它可以使盲人“看到”,使聋子“听到”。心存善念之人,他们的心滚烫,他们的情火热,可以驱赶寒冷,横扫阴霾。善意产生善行,同善良的人接触,往往使智慧得到开启,情操变得高尚,灵魂变得纯洁,胸怀更加宽阔。善良是生命的黄金。

小说《桥边的老人》仿佛一个小小的窗口,通过“我”与一位“老人”的对话,以小见大,显示出战火纷飞的年代里人性的善良——对生命的尊重和对和平的渴望。

《桥边的老人》刻画了西班牙内战中一位孤苦的西班牙老人形象,通过叙述他疲惫不堪地艰难逃难的遭遇,反映了法西斯发动战争的罪恶,表达了人民渴望和平的愿望。

独特的叙述——深刻的主旨

对战争的谴责和对和平的渴望。

作业:

呼兰河传(节选)

古渡头

谢 谢

同课章节目录