2020—2021学年人教版高中语文选修《中国小说欣赏》第18课《红高粱·罗汉大爷》 课件43张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文选修《中国小说欣赏》第18课《红高粱·罗汉大爷》 课件43张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 565.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-26 11:38:06 | ||

图片预览

文档简介

学习目标

1.掌握作者及《红高粱》的相关知识。

2、分析情节、环境、人物,理解小说主题,探究中华民族精神。

诺贝尔奖

诺贝尔奖是以瑞典著名的化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产(3100万瑞典克朗)作为基金创立的。诺贝尔奖分设物理、化学、生理或医学、文学、和平五个奖项,以基金每年的利息或投资收益授予前一年世界上在这些领域对人类作出重大贡献的人,1901年首次颁发。诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金。1968年,瑞典国家银行在成立三百周年之际,捐出大额资金给诺贝尔基金,增设“瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖”,1969年首次颁发,人们习惯上称这个额外的奖项为诺贝尔经济学奖。

颁 发

诺贝尔奖的发奖仪式都是下午举行,这是因为诺贝尔是1896年12月10日下午4:30去世的。为了纪念这位对人类进步和文明作出过重大贡献的科学家,在1901年第一次颁奖时,人们便选择在诺贝尔逝世的时刻举行仪式。这一有特殊意义的做法一直沿袭到现在。

4

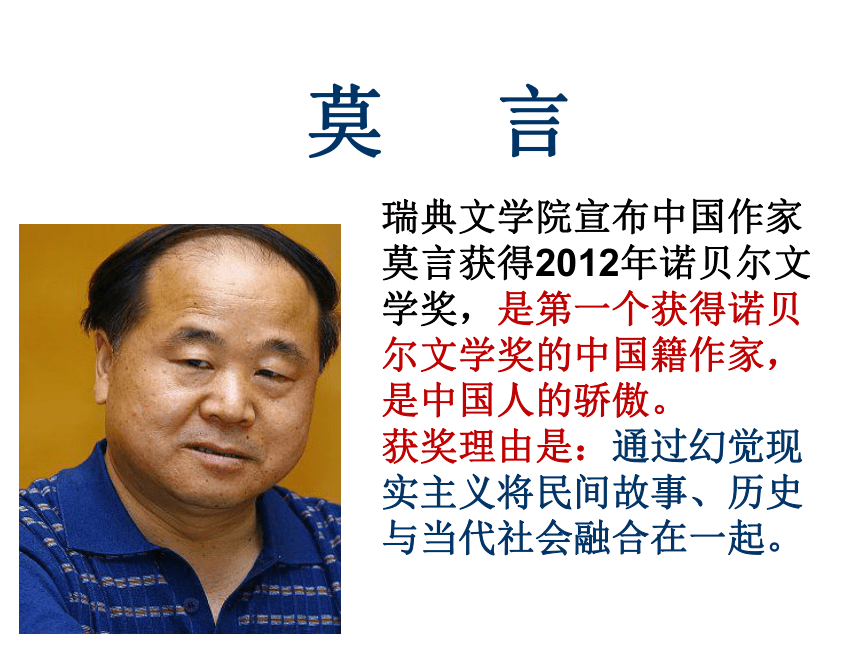

莫 言

瑞典文学院宣布中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖,是第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家,是中国人的骄傲。

获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。

莫言(1955- )原名管谟业。1956年2月17日出生于山东省高密县大栏乡一个农民家庭。小学五年级因“文革”辍学,回乡务农近十年。1976年参加中国人民解军。1981年开始创作生涯,发表处女作《春夜雨霏霏》。1984年秋入解放军艺术学院文学系学习。1985年发表短篇小说《透明的红萝卜》,引起文坛注意。

作者简介

此后的创作明显受到美国作家威廉·福克纳和哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯的影响。1986年发表中篇小说《红高粱》,反响强烈,被读者推选为《人民文学》1986年 “我最喜爱的作品”第一名。同年从军艺毕业,到解放军总政治部工作,开始有报告文学作品问世。1989年秋入鲁迅文学院研究生班学习。

中国新一辈极具活力的作家之一。自八十年代中以一系列乡土作品崛起。虽然早期被归类为“寻根派”作家,但其写作风格素以大胆见称,小说中总是充满进攻型的语言。先后出版了中短篇小说集《透明的红萝卜》、《爆炸》、《红高粱家族》等,长篇小说《天堂蒜薹之歌》、《十三步》、《丰乳肥臀》等,出版有五卷本《莫言文集》。

《红高粱》获1985-1986年全国优秀中篇小说奖。

《丰乳肥臀》获有史以来奖金额最高的“大家文学奖”。获得高达十万元人民币的奖金。

《蛙》,2011年获第八届茅盾文学奖,以“姑姑”的一生经历为主线,讲述了中国施行三十多年的计划生育政策在民间的影响,这是以往文学作品中很少涉及的题材。《蛙》共分为五部,将信件、小说及戏剧融于一炉,大大丰富了小说的空间。

1.人生在世,注定要受许多委屈。而一个人越是成功,他所遭受的委屈也越多。要使自己的生命获得价值和炫彩,就不能太在乎委屈,不能让它们揪紧你的心灵、扰乱你的生活。要学会一笑置之,要学会超然待之,要学会转化势能。智者懂得隐忍,原谅周围的那些人,在宽容中壮大自己。

2.我总喜欢逆着时光,寻找我青春的足迹。

3.只要我们心向太阳,其实无需多问何时春暖花开。因为,透过洒满阳光的玻璃窗,暮然回首,你何尝不是别人眼中的风景呢?

莫言名句

4.每个平淡无奇的生命中,都蕴藏着一座丰富金矿,只要肯挖掘,哪怕仅仅是微乎其微的一丝优点,沿着它也会挖出令自己都惊讶不已的宝藏。

5.人生在世,注定要受许多委屈。而一个人越是成功,所遭受的委屈也越多。要使自己的生命获得极值和炫彩,就不能太在乎委屈,不能让它们揪紧你的心灵、扰乱你的生活。你要学会一笑置之,你要学会超然待之,你要学会转化势能。智者懂得隐忍,原谅周围的那些人,让我们在宽容中壮大。

《红高粱》的作者离开了历史教科书的立场,从民间生活方式的直接铺陈中重新构筑历史场景。

? ?小说以抗日战争时期的一次战事为背景,突出既不是共产党领导的军队,也不是国民党领导的军队,却是民间自发组织的一支土匪军队,演绎了以土匪和酒家女子间的姻缘为核心的民间抗日故事。这篇小说有开拓性的意义,为90年代以民间立场表现现代民间史的“新历史小说”开先河。

小说《红高粱》

《红高粱》的创作动机

莫言的作品《红高粱》据他所述来源于一个真实的故事,他故乡的游击队在胶莱河桥头上打了一场伏击战,消灭了日本鬼子一个小队,结果招来了日本军队的报复,把附近村庄的100多个老百姓杀死,并烧毁了村子里的所有房屋。

余占鳌在戴凤莲出嫁时做轿夫,一路上试图与她调情,并率众杀了一个想劫花轿的土匪,随后他在戴凤莲回门时埋伏在路边,把她劫进高粱地里野合,两个人由此开始了激情迷荡的欢爱,接下来余占鳌杀死戴凤莲的麻疯病人丈夫,正式做了土匪,也正式地成为她的情人。在红高粱地里,罗汉大爷被日军活活地凌割而死。在余占鳌和戴凤莲的带领下,他们伏击了日寇的汽车。戴凤莲在送饼的路上中弹身亡。——痛痛快快地活,痛痛快快地死!

小说梗概

《红高粱》以虚拟家族回忆的形式把全部笔墨都用来描写由土匪司令余占鳌组织的民间武装,以及发生在高密东北乡这个乡野世界中的各种野性故事。这部小说的情节是由两条故事线索交织而成的:主干写民间武装伏击日本汽车队的起因和过程;后者由余占鳌与戴凤莲在抗战前的爱情故事串起。

作品介绍

前一条抗日的故事线索,从戴凤莲家的长工罗汉大爷被日本人命令残酷剥皮而死开始,到余占鳌愤而拉起土匪队伍在胶平公路边上伏击日本汽车队,于是发动了一场全部由土匪和村民参加的民间战争。

整个战斗过程体现出一种民间自发的为生存而奋起反抗的暴力欲望,这在很大程度上,弱化了历史战争所具有的政治色彩,将其还原成了一种自然主义式的生存斗争。

谨以此文召唤那些游荡在我的故乡无边无际的通红的高粱地里的英魂和冤魂。我是你们的不肖子孙,我愿扒出我的被酱油腌透了的心,切碎,放在三个碗里,摆在高粱地里。伏惟尚飨!尚飨!

小说《红高粱》后记

莫言在献词的最后一句以祭文的形式,用被酱油腌透了的心,祭奠祖宗,他是在为已经丧失了原始粗犷的生命活力,沉浸在名利中卑微苟活着的人们而羞愧。他是要寻根,寻中华民族得以生生不息,不断发展的生命之根。下面我们就一起来解读莫言的《红高粱》。

《红高粱》小说的创新在于

1、内容上,以民间的角度,审视抗日战争。

2、形式上,视角与人称的交替变换。

3、拉美魔幻现实主义手法的运用。

4、哲学思想的思考。

5、原生态人物的塑造。

1.他善于运用暗喻,在无形中赋予了静态的事物以生命力。“高粱的叶子在风中滋滋乱叫” “风利飕有力,高粱前推后拥,一波一波地动,路一侧的高粱把头伸到路当中”,当中的“叫”“前推后拥”“伸”这些看似随手拈来的字眼在人不知不觉中把高粱人格化,形象地表现出风吹高粱地时的景象。

例如语言的反常修饰,这种语言的反常修饰集中体现在逻辑矛盾的修饰上,如《红高粱》里“ 高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋,最超脱最世俗,最圣洁最龌龊,最英雄好汉最王八蛋,最能喝酒最能爱的地方。”

2.莫言的比喻可谓别具一格。“石桥伏在水面上,像一个大病初愈的病人” “枪声沉沉,像夜中阴沉的狗叫” “过去的一切,像一颗颗香气馥郁的果子,箭矢般坠落在地”。作者打破常规,不以华丽的事物为参照,而选取了日常生活中最常见的人和事物作为喻体,虽然不及华丽的事物那般高雅和美好,但却获得了一种丰富、形象可感的美,给读者以新的体验和感官刺激。

3.在遣词用字方面,作者也很具独到之处,他打破传统的固定搭配模式,根据语境灵活地运用,达到了一种意料之外,情理之中的效果。例如小说中作者写道“奶奶鲜嫩茂盛,水份充足”,作者以形容植物的词形容人的形态,生动地表现出了奶奶当时的娇艳欲滴和青春貌美,用这样陌生化的语言,给了读者一种出乎意料的感受,其效果远远好于用“婷婷玉立”这一类屡见不鲜的修饰语。

在奶奶中枪后,父亲的“身体弹到堤上”,一个“弹”字,表现出父亲如拉满了弓的箭一般直奔母亲而去,巧妙地突出了父亲的心急如焚和惊恐的情感。

4.作者还善于运用通感的表现手法,形象地描摹事物,并给人感官上的刺激。

例如在写余占鳌在单家放火制造混乱并准备杀人时,从西边那间房里传出一个“湿漉漉的带着霉烂味儿的声音”,在此作者巧妙地利用麻风病人身上的潮湿与溃烂物质,把它融合到单扁廷的声音上,融汇了触觉、嗅觉、和听觉为一体,表现出他身上的腐败与溃烂气息。(色彩感觉)

除此之外,小说还有许多很典型的例子,例如“雾被阳光纷纷打落在河水中”,赋予了静态的雾以声音和可感性。

罗汉大爷

探究《罗汉大爷》故事情节

罗汉大爷在我家被日本鬼子抓走去修公路,由于不愿忍受监工打骂欺辱,在夜晚终于逃走了。插叙他爱奶奶家的骡子,逃跑后返回救骡子受伤被抓的过程。

节选部分前后的情节

红高粱的叙事呈现非常自由的时空结构,并不按照一般小说的时间顺序或逻辑顺序安排情节。节选部分是小说的第二、三节。

节选部分前的情节(第一节):土匪司令余占鳌(我爷爷)带着儿子豆官和自己的队伍,在公路旁边高粱地里等待伏击日本鬼子的车队。

节选部分后的情节(第四节):余占鳌等人在公路边埋伏;追叙奶奶拉着余占鳌和另一支抗日武装(国民党系统)的冷支队长一起喝掺有罗汉大爷血的高粱酒,共同盟誓,为罗汉大爷报仇,打日本鬼子;再追叙罗汉大爷怎样被日本鬼子活活剥皮杀害。

请用一句话概括小说节选部分的情节。

提示:何时 何地 何人 何因 何事

罗汉大爷因压迫由顺从到反抗的过程

情节

《罗汉大爷》情节梳理

一、(1-5)以追忆的方式,交代罗汉大爷被剥皮零割示众。

二、(6)交代事情起因:修筑胶平公路。

三、(7-36)罗汉大爷被压上工地修路。

四、(37-63)罗汉大爷顺利逃跑。

五、(64-69)罗汉大爷回去救骡子,铲骡子。

结局

开端

发展

再发展

高潮

快速浏览课文,思考下列问题。

1.“我”在小说中有什么作用?

2.课文是如何刻画罗汉大爷的形象的?

3.罗汉大爷逃生后,为什么又回去拉骡子?为什么最后又铲倒骡子?

1.“我”在小说中有什么作用?

①“我”是一个隔了大半个世纪的事后叙述者。在历史和现实之间形成一种断裂又共时的生命感受。

②“我”又是一个小说的穿插着,便于叙事、抒情。

③“我”穿插文中,能够频繁和富有跳跃性地进行时间切换,使时间、空间交叉在一起,产生一种美妙而陌生的诱惑力。

环境烘托,凸显人物弱点。

罗汉大爷是个普通的农民。他为东家做事,眼界小得和一般的百姓没有什么区别。

“罗汉大爷一次一次地扑向那个解缰绳的小个子伪军,但一次一次地都被那个大个子伪军用枪筒子戳退。初夏天气,罗汉大爷只穿一件单衫,袒露的胸膛上布满被枪口戳出的紫红圆圈。”罗汉大爷太过软弱,在日伪的枪口下,他敢怒而不敢言,被人骂做“老混蛋”也“一气不吭”;

当日本人要他牵骡子走时,他也只能选择屈从。

在工地干活这一段,作者进一步对罗汉大爷的窝囊、猥琐做了细致刻画。他挨了别人的鞭子也不敢吱声,受了各种气后甚至还“泪眼模糊”。

2.课文是如何刻画罗汉大爷的形象的?

罗汉大爷为什么会反抗,课文哪一情节集中体现了他由顺从到反抗的过程?

罗汉大爷在工地无故四次挨打

人物

次数

长官

罗汉大爷

第一次

第二次

第三次

第四次

背后响起一阵利飕的小风,一道长长的灼痛

长官有话好好说,你怎么能动手打人?

微笑不语,举起藤条又横着抽了一下他的腰

几乎打成两半,两股热辣辣的泪水从眼窝里凸出来,血冲头顶

又给了他一藤条

气噎咽喉,泪眼模糊

在脖子上抽一藤条

血肉模糊六神无主像孩子一样胡胡涂涂哭起来

3.罗汉大爷逃生后,为什么又回去拉骡子?为什么最后又铲倒骡子?

一开始直至在工地的种种表现,这种恐惧病症是在恶劣的生存环境中产生的,是一个机体正常的人在特定情境下正常的条件反射。

但这种恐惧伴着情节的发展逐渐消失殆尽,罗汉大爷在逃跑的中年人的激励下,鼓足勇气逃脱了牢笼。

“你怕了吗?畜生!你的威风呢?畜生!你这个忘恩负义吃里扒外的混账东西!你这个里通外国的狗杂种!”罗汉大爷骂的是骡子,但我们从他的语言里明显地能够品悟出另一重含义。罗汉大爷的倔强在他对骡子处以惩戒时表现得淋漓尽致,他的血性男儿的秉性得到了充足的刻画。

从这个情节的暗示里,已经看到了罗汉大爷作为平民英雄刚直勇猛的一面,这是一次人格在危难中的精神洗礼。罗汉大爷用自己的行为捍卫了自己的尊严,从而完成了自身由懦弱到奋争的真正成长。

反抗意识的描写

1 这时一股紫红色的火苗,也在他空白的脑子里缓缓地亮起来.

2那股紫红色的火苗时强时弱地在脑子里燃着,一直没有熄灭.

3只有那紫红色的火苗灼热地跳跃着,冲击着双耳里嗡嗡地响.

4罗汉大爷脑子里的火苗腾一声的燃旺了,火苗把他丢去的记忆照耀得清清楚楚,他记起半天来噩梦般的遭际.

顺从

反抗

忠诚

隐忍

坚韧

善良

不屈不饶

嫉恶如仇

勤劳

环境烘托、情节暗示、多重对比

4、思考小说塑造罗汉大爷这一形象的意义。

罗汉大爷是中国农民群体性格的代表,他们勤劳朴实,善良坚韧,但为了自己的自由,为了自己的尊严,在国家危难之时,敢于反抗、敢于斗争。

环境

鲜嫩的高粱在铁蹄下断裂、倒伏,倒伏断裂的高粱又被带棱槽的碌碡和不带棱槽的石滚子反复镇压。各色的碌碡和滚子都变成了深绿色,高粱的汁液把它们湿透了。一股浓烈的青苗子味道笼罩着工地。

不屈抗争的红高粱

通过对罗汉大爷等农民形象的塑造,讴歌了他们粗野不羁、热烈奔放的生命力和为生存而奋起反抗的斗争精神。

主题

“惟有民魂是值得宝贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步”。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拚命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

通过比较小说的文本和“县志”(也是作者虚构的),探讨哪个叙述是“事实”,研究作者对“战争” “英雄”的认识?

小说的文本和“县志”都是作者的虚构,但作者偏向文本的“事实”的。“县志”的陈述是对革命战争以及其中人物传统的“定义”,是历史教科书似的“事实”。而作者却要颠覆这样的“事实”,颠覆以往对“战争”“英雄”的“定义”,从战争的微观舞台——民间的视角,建构自己的叙述与评价体系,还“战争”“英雄”本来的面目,这也是对历史的一种思考吧。

1.掌握作者及《红高粱》的相关知识。

2、分析情节、环境、人物,理解小说主题,探究中华民族精神。

诺贝尔奖

诺贝尔奖是以瑞典著名的化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产(3100万瑞典克朗)作为基金创立的。诺贝尔奖分设物理、化学、生理或医学、文学、和平五个奖项,以基金每年的利息或投资收益授予前一年世界上在这些领域对人类作出重大贡献的人,1901年首次颁发。诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金。1968年,瑞典国家银行在成立三百周年之际,捐出大额资金给诺贝尔基金,增设“瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖”,1969年首次颁发,人们习惯上称这个额外的奖项为诺贝尔经济学奖。

颁 发

诺贝尔奖的发奖仪式都是下午举行,这是因为诺贝尔是1896年12月10日下午4:30去世的。为了纪念这位对人类进步和文明作出过重大贡献的科学家,在1901年第一次颁奖时,人们便选择在诺贝尔逝世的时刻举行仪式。这一有特殊意义的做法一直沿袭到现在。

4

莫 言

瑞典文学院宣布中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖,是第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家,是中国人的骄傲。

获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。

莫言(1955- )原名管谟业。1956年2月17日出生于山东省高密县大栏乡一个农民家庭。小学五年级因“文革”辍学,回乡务农近十年。1976年参加中国人民解军。1981年开始创作生涯,发表处女作《春夜雨霏霏》。1984年秋入解放军艺术学院文学系学习。1985年发表短篇小说《透明的红萝卜》,引起文坛注意。

作者简介

此后的创作明显受到美国作家威廉·福克纳和哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯的影响。1986年发表中篇小说《红高粱》,反响强烈,被读者推选为《人民文学》1986年 “我最喜爱的作品”第一名。同年从军艺毕业,到解放军总政治部工作,开始有报告文学作品问世。1989年秋入鲁迅文学院研究生班学习。

中国新一辈极具活力的作家之一。自八十年代中以一系列乡土作品崛起。虽然早期被归类为“寻根派”作家,但其写作风格素以大胆见称,小说中总是充满进攻型的语言。先后出版了中短篇小说集《透明的红萝卜》、《爆炸》、《红高粱家族》等,长篇小说《天堂蒜薹之歌》、《十三步》、《丰乳肥臀》等,出版有五卷本《莫言文集》。

《红高粱》获1985-1986年全国优秀中篇小说奖。

《丰乳肥臀》获有史以来奖金额最高的“大家文学奖”。获得高达十万元人民币的奖金。

《蛙》,2011年获第八届茅盾文学奖,以“姑姑”的一生经历为主线,讲述了中国施行三十多年的计划生育政策在民间的影响,这是以往文学作品中很少涉及的题材。《蛙》共分为五部,将信件、小说及戏剧融于一炉,大大丰富了小说的空间。

1.人生在世,注定要受许多委屈。而一个人越是成功,他所遭受的委屈也越多。要使自己的生命获得价值和炫彩,就不能太在乎委屈,不能让它们揪紧你的心灵、扰乱你的生活。要学会一笑置之,要学会超然待之,要学会转化势能。智者懂得隐忍,原谅周围的那些人,在宽容中壮大自己。

2.我总喜欢逆着时光,寻找我青春的足迹。

3.只要我们心向太阳,其实无需多问何时春暖花开。因为,透过洒满阳光的玻璃窗,暮然回首,你何尝不是别人眼中的风景呢?

莫言名句

4.每个平淡无奇的生命中,都蕴藏着一座丰富金矿,只要肯挖掘,哪怕仅仅是微乎其微的一丝优点,沿着它也会挖出令自己都惊讶不已的宝藏。

5.人生在世,注定要受许多委屈。而一个人越是成功,所遭受的委屈也越多。要使自己的生命获得极值和炫彩,就不能太在乎委屈,不能让它们揪紧你的心灵、扰乱你的生活。你要学会一笑置之,你要学会超然待之,你要学会转化势能。智者懂得隐忍,原谅周围的那些人,让我们在宽容中壮大。

《红高粱》的作者离开了历史教科书的立场,从民间生活方式的直接铺陈中重新构筑历史场景。

? ?小说以抗日战争时期的一次战事为背景,突出既不是共产党领导的军队,也不是国民党领导的军队,却是民间自发组织的一支土匪军队,演绎了以土匪和酒家女子间的姻缘为核心的民间抗日故事。这篇小说有开拓性的意义,为90年代以民间立场表现现代民间史的“新历史小说”开先河。

小说《红高粱》

《红高粱》的创作动机

莫言的作品《红高粱》据他所述来源于一个真实的故事,他故乡的游击队在胶莱河桥头上打了一场伏击战,消灭了日本鬼子一个小队,结果招来了日本军队的报复,把附近村庄的100多个老百姓杀死,并烧毁了村子里的所有房屋。

余占鳌在戴凤莲出嫁时做轿夫,一路上试图与她调情,并率众杀了一个想劫花轿的土匪,随后他在戴凤莲回门时埋伏在路边,把她劫进高粱地里野合,两个人由此开始了激情迷荡的欢爱,接下来余占鳌杀死戴凤莲的麻疯病人丈夫,正式做了土匪,也正式地成为她的情人。在红高粱地里,罗汉大爷被日军活活地凌割而死。在余占鳌和戴凤莲的带领下,他们伏击了日寇的汽车。戴凤莲在送饼的路上中弹身亡。——痛痛快快地活,痛痛快快地死!

小说梗概

《红高粱》以虚拟家族回忆的形式把全部笔墨都用来描写由土匪司令余占鳌组织的民间武装,以及发生在高密东北乡这个乡野世界中的各种野性故事。这部小说的情节是由两条故事线索交织而成的:主干写民间武装伏击日本汽车队的起因和过程;后者由余占鳌与戴凤莲在抗战前的爱情故事串起。

作品介绍

前一条抗日的故事线索,从戴凤莲家的长工罗汉大爷被日本人命令残酷剥皮而死开始,到余占鳌愤而拉起土匪队伍在胶平公路边上伏击日本汽车队,于是发动了一场全部由土匪和村民参加的民间战争。

整个战斗过程体现出一种民间自发的为生存而奋起反抗的暴力欲望,这在很大程度上,弱化了历史战争所具有的政治色彩,将其还原成了一种自然主义式的生存斗争。

谨以此文召唤那些游荡在我的故乡无边无际的通红的高粱地里的英魂和冤魂。我是你们的不肖子孙,我愿扒出我的被酱油腌透了的心,切碎,放在三个碗里,摆在高粱地里。伏惟尚飨!尚飨!

小说《红高粱》后记

莫言在献词的最后一句以祭文的形式,用被酱油腌透了的心,祭奠祖宗,他是在为已经丧失了原始粗犷的生命活力,沉浸在名利中卑微苟活着的人们而羞愧。他是要寻根,寻中华民族得以生生不息,不断发展的生命之根。下面我们就一起来解读莫言的《红高粱》。

《红高粱》小说的创新在于

1、内容上,以民间的角度,审视抗日战争。

2、形式上,视角与人称的交替变换。

3、拉美魔幻现实主义手法的运用。

4、哲学思想的思考。

5、原生态人物的塑造。

1.他善于运用暗喻,在无形中赋予了静态的事物以生命力。“高粱的叶子在风中滋滋乱叫” “风利飕有力,高粱前推后拥,一波一波地动,路一侧的高粱把头伸到路当中”,当中的“叫”“前推后拥”“伸”这些看似随手拈来的字眼在人不知不觉中把高粱人格化,形象地表现出风吹高粱地时的景象。

例如语言的反常修饰,这种语言的反常修饰集中体现在逻辑矛盾的修饰上,如《红高粱》里“ 高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋,最超脱最世俗,最圣洁最龌龊,最英雄好汉最王八蛋,最能喝酒最能爱的地方。”

2.莫言的比喻可谓别具一格。“石桥伏在水面上,像一个大病初愈的病人” “枪声沉沉,像夜中阴沉的狗叫” “过去的一切,像一颗颗香气馥郁的果子,箭矢般坠落在地”。作者打破常规,不以华丽的事物为参照,而选取了日常生活中最常见的人和事物作为喻体,虽然不及华丽的事物那般高雅和美好,但却获得了一种丰富、形象可感的美,给读者以新的体验和感官刺激。

3.在遣词用字方面,作者也很具独到之处,他打破传统的固定搭配模式,根据语境灵活地运用,达到了一种意料之外,情理之中的效果。例如小说中作者写道“奶奶鲜嫩茂盛,水份充足”,作者以形容植物的词形容人的形态,生动地表现出了奶奶当时的娇艳欲滴和青春貌美,用这样陌生化的语言,给了读者一种出乎意料的感受,其效果远远好于用“婷婷玉立”这一类屡见不鲜的修饰语。

在奶奶中枪后,父亲的“身体弹到堤上”,一个“弹”字,表现出父亲如拉满了弓的箭一般直奔母亲而去,巧妙地突出了父亲的心急如焚和惊恐的情感。

4.作者还善于运用通感的表现手法,形象地描摹事物,并给人感官上的刺激。

例如在写余占鳌在单家放火制造混乱并准备杀人时,从西边那间房里传出一个“湿漉漉的带着霉烂味儿的声音”,在此作者巧妙地利用麻风病人身上的潮湿与溃烂物质,把它融合到单扁廷的声音上,融汇了触觉、嗅觉、和听觉为一体,表现出他身上的腐败与溃烂气息。(色彩感觉)

除此之外,小说还有许多很典型的例子,例如“雾被阳光纷纷打落在河水中”,赋予了静态的雾以声音和可感性。

罗汉大爷

探究《罗汉大爷》故事情节

罗汉大爷在我家被日本鬼子抓走去修公路,由于不愿忍受监工打骂欺辱,在夜晚终于逃走了。插叙他爱奶奶家的骡子,逃跑后返回救骡子受伤被抓的过程。

节选部分前后的情节

红高粱的叙事呈现非常自由的时空结构,并不按照一般小说的时间顺序或逻辑顺序安排情节。节选部分是小说的第二、三节。

节选部分前的情节(第一节):土匪司令余占鳌(我爷爷)带着儿子豆官和自己的队伍,在公路旁边高粱地里等待伏击日本鬼子的车队。

节选部分后的情节(第四节):余占鳌等人在公路边埋伏;追叙奶奶拉着余占鳌和另一支抗日武装(国民党系统)的冷支队长一起喝掺有罗汉大爷血的高粱酒,共同盟誓,为罗汉大爷报仇,打日本鬼子;再追叙罗汉大爷怎样被日本鬼子活活剥皮杀害。

请用一句话概括小说节选部分的情节。

提示:何时 何地 何人 何因 何事

罗汉大爷因压迫由顺从到反抗的过程

情节

《罗汉大爷》情节梳理

一、(1-5)以追忆的方式,交代罗汉大爷被剥皮零割示众。

二、(6)交代事情起因:修筑胶平公路。

三、(7-36)罗汉大爷被压上工地修路。

四、(37-63)罗汉大爷顺利逃跑。

五、(64-69)罗汉大爷回去救骡子,铲骡子。

结局

开端

发展

再发展

高潮

快速浏览课文,思考下列问题。

1.“我”在小说中有什么作用?

2.课文是如何刻画罗汉大爷的形象的?

3.罗汉大爷逃生后,为什么又回去拉骡子?为什么最后又铲倒骡子?

1.“我”在小说中有什么作用?

①“我”是一个隔了大半个世纪的事后叙述者。在历史和现实之间形成一种断裂又共时的生命感受。

②“我”又是一个小说的穿插着,便于叙事、抒情。

③“我”穿插文中,能够频繁和富有跳跃性地进行时间切换,使时间、空间交叉在一起,产生一种美妙而陌生的诱惑力。

环境烘托,凸显人物弱点。

罗汉大爷是个普通的农民。他为东家做事,眼界小得和一般的百姓没有什么区别。

“罗汉大爷一次一次地扑向那个解缰绳的小个子伪军,但一次一次地都被那个大个子伪军用枪筒子戳退。初夏天气,罗汉大爷只穿一件单衫,袒露的胸膛上布满被枪口戳出的紫红圆圈。”罗汉大爷太过软弱,在日伪的枪口下,他敢怒而不敢言,被人骂做“老混蛋”也“一气不吭”;

当日本人要他牵骡子走时,他也只能选择屈从。

在工地干活这一段,作者进一步对罗汉大爷的窝囊、猥琐做了细致刻画。他挨了别人的鞭子也不敢吱声,受了各种气后甚至还“泪眼模糊”。

2.课文是如何刻画罗汉大爷的形象的?

罗汉大爷为什么会反抗,课文哪一情节集中体现了他由顺从到反抗的过程?

罗汉大爷在工地无故四次挨打

人物

次数

长官

罗汉大爷

第一次

第二次

第三次

第四次

背后响起一阵利飕的小风,一道长长的灼痛

长官有话好好说,你怎么能动手打人?

微笑不语,举起藤条又横着抽了一下他的腰

几乎打成两半,两股热辣辣的泪水从眼窝里凸出来,血冲头顶

又给了他一藤条

气噎咽喉,泪眼模糊

在脖子上抽一藤条

血肉模糊六神无主像孩子一样胡胡涂涂哭起来

3.罗汉大爷逃生后,为什么又回去拉骡子?为什么最后又铲倒骡子?

一开始直至在工地的种种表现,这种恐惧病症是在恶劣的生存环境中产生的,是一个机体正常的人在特定情境下正常的条件反射。

但这种恐惧伴着情节的发展逐渐消失殆尽,罗汉大爷在逃跑的中年人的激励下,鼓足勇气逃脱了牢笼。

“你怕了吗?畜生!你的威风呢?畜生!你这个忘恩负义吃里扒外的混账东西!你这个里通外国的狗杂种!”罗汉大爷骂的是骡子,但我们从他的语言里明显地能够品悟出另一重含义。罗汉大爷的倔强在他对骡子处以惩戒时表现得淋漓尽致,他的血性男儿的秉性得到了充足的刻画。

从这个情节的暗示里,已经看到了罗汉大爷作为平民英雄刚直勇猛的一面,这是一次人格在危难中的精神洗礼。罗汉大爷用自己的行为捍卫了自己的尊严,从而完成了自身由懦弱到奋争的真正成长。

反抗意识的描写

1 这时一股紫红色的火苗,也在他空白的脑子里缓缓地亮起来.

2那股紫红色的火苗时强时弱地在脑子里燃着,一直没有熄灭.

3只有那紫红色的火苗灼热地跳跃着,冲击着双耳里嗡嗡地响.

4罗汉大爷脑子里的火苗腾一声的燃旺了,火苗把他丢去的记忆照耀得清清楚楚,他记起半天来噩梦般的遭际.

顺从

反抗

忠诚

隐忍

坚韧

善良

不屈不饶

嫉恶如仇

勤劳

环境烘托、情节暗示、多重对比

4、思考小说塑造罗汉大爷这一形象的意义。

罗汉大爷是中国农民群体性格的代表,他们勤劳朴实,善良坚韧,但为了自己的自由,为了自己的尊严,在国家危难之时,敢于反抗、敢于斗争。

环境

鲜嫩的高粱在铁蹄下断裂、倒伏,倒伏断裂的高粱又被带棱槽的碌碡和不带棱槽的石滚子反复镇压。各色的碌碡和滚子都变成了深绿色,高粱的汁液把它们湿透了。一股浓烈的青苗子味道笼罩着工地。

不屈抗争的红高粱

通过对罗汉大爷等农民形象的塑造,讴歌了他们粗野不羁、热烈奔放的生命力和为生存而奋起反抗的斗争精神。

主题

“惟有民魂是值得宝贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步”。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拚命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

通过比较小说的文本和“县志”(也是作者虚构的),探讨哪个叙述是“事实”,研究作者对“战争” “英雄”的认识?

小说的文本和“县志”都是作者的虚构,但作者偏向文本的“事实”的。“县志”的陈述是对革命战争以及其中人物传统的“定义”,是历史教科书似的“事实”。而作者却要颠覆这样的“事实”,颠覆以往对“战争”“英雄”的“定义”,从战争的微观舞台——民间的视角,建构自己的叙述与评价体系,还“战争”“英雄”本来的面目,这也是对历史的一种思考吧。

同课章节目录