2020-2021学年高中语文统编版必修上册 古诗词诵读(二) 同步测试 含答案

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中语文统编版必修上册 古诗词诵读(二) 同步测试 含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 431.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-26 14:17:06 | ||

图片预览

文档简介

2020年部编版

必修上册

周测(十)

古诗词诵读(二)

(60分钟 100分)

一、思维发展与提升(24分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

词就其本来性质而言,是歌辞,是广义上的诗歌的一种。

中国古代的诗歌,向来同音乐有相当密切的关系。如《诗经》的全部和《楚辞》的一部分,以及汉魏六朝乐府诗,原来都是配乐歌唱的。但随着新的音乐和新的歌辞的出现,原来的歌辞往往成为纯粹的文学作品,譬如《诗经》到了汉代,汉乐府到了六朝,都只有少数还在传唱。而六朝人和唐人所写的古乐府诗,也都只用于诵读。

汉魏六朝主要的音乐系统为“清商乐”,而到了隋唐,形成了一种新的音乐系统——燕乐。燕乐是由西域流入的“胡乐”(尤其是龟兹乐)和汉族原有的以清商乐为主的各种音乐相融而产生的。“燕乐”至唐代大盛,其歌辞起初叫作“曲子词”,后来简称为“词”。在唐代,不少文人诗歌(尤其是七绝)被伶伎直接用来配合音乐歌唱,如《乐府诗集》所录《水调》的第七段,就是杜甫的七绝《赠花卿》。但以齐言的诗入曲必然有不相合的,为了适应曲调格式,就需要做一定的变动处理,如破句、重叠、和声等,这样才能和长短不齐的曲拍相合。与此同时,也有人一开始就按照曲拍的要求来写作歌辞。近代在敦煌发现了一批唐代民间曲子词的抄本,这些歌辞的句式大多是长短不齐的,在字数、平仄等方面似尚无严格规定。一般把这种曲子词视为词的原始形态。词形态完全稳定以后,是一种格律形式严密、句式参差不齐的诗体。每首词都有以词牌命名的词调,表明词写作时所依据的曲调乐谱,规定了一首词的文字格律:依乐章结构分片,依曲拍断句,依乐声高下用字。到后来,词和音乐脱钩,词成为书面文学,词牌就只表示文字的格律形式了。

词能成为宋代文学成就的主要代表,当然不可能仅仅取决于其音乐特征和句式上的变化,更取决于它在抒情表现上的某些特征。诗的发展历史很长,功能也复杂,词则具有更为单纯的抒情性。而且,在苏轼、辛弃疾那种“豪放派”出现以前,词很少像诗那样触及严肃、沉重、宏大的主题,它关注的主要是男女欢爱、相思别离、风花雪月之类。这些更具有个人性的、与日常生活更贴近的情感内容,在词中获得充分的表现。诗的语言通常追求精练,常用浓缩和跳跃的笔法,所以很难在细节上展开。而词的表达更为浅显和委婉曲折,意脉的流动较为连贯,因而能够将情感呈现得更为细微。像温庭筠《更漏子》的下片写“梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明”,在诗中是不可能出现的。

词的长短句格式,也不能只看到它与音乐的关系。参差错落的节奏本来是由音乐旋律决定的,但同时,这样的形式也更适合上述抒情偏向的需要。

古人有一种习惯的说法,把词称为“诗余”。“余”者,余绪之谓也,诗中说不尽的、不便说的,就拿到词中来说。在古人一般的观念中,词较为轻巧、浅俗,格调不如诗高雅,有点小看它。但正因为如此,词的写作更少拘束,更为自由。而对于喜好和擅长写作词的诗人来说,则未必有轻视的意识。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(8分)

A.近代在敦煌发现了一批唐代民间曲子词的抄本,这些歌辞的句式大多是长短不齐的,在字数、平仄等方面无严格规定。

B.杜甫的七绝《赠花卿》是《乐府诗集》所录《水调》的第七段,这充分说明唐代就是伶伎直接拿文人诗歌来配乐歌唱的现象。

C.词具有更为单纯的抒情性,主要是抒发爱恨离愁,在苏轼、辛弃疾那种“豪放派”出现以前,很少触及严肃、沉重、宏大的主题。

D.词的长短句格式,不仅是抒发情感的需要,更是由音乐旋律决定的,而后者是决定词能够成为宋代文学主要代表的更重要的因素。

解析:A范围扩大,原文是“在字数、平仄等方面似尚无严格规定”。B绝对化,这说明唐代存在伶伎直接拿文人诗歌来配乐歌唱的现象,而不是“唐代就是伶伎直接拿文人诗歌来配乐歌唱的现象”。D逻辑错误,原文的意思是,词的长短句格式不仅是由音乐旋律决定的,更是抒发情感的需要,而后者是决定词能够成为宋代文学主要代表的更重要的因素。

答案:C

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(8分)

A.文章以词也属于诗歌的一种为事实基础,论证了词的特点。

B.通过论述诗歌与音乐的关系,文章强调了词是歌词的论点。

C.文章从词的发展、抒写内容、表现形式等方面,分层论证。

D.文章采用了举例的论证手法,为阐述观点提供了事实依据。

解析:文章论述诗歌与音乐的关系,是为了说明诗歌的发展历程,而不是为了强调“词是歌词的论点”,文章的论点是词的自身特点,而不是“词是歌词”。

答案:B

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(8分)

A.一方面,古人认为词的格调一般要低于诗一等;另一方面,词的产生,其实是广义的诗歌自身发展变化的结果,是对诗不足之处的扩展和补充。

B.温庭筠《更漏子》的下片所表现的离情,在诗中是不可能出现的,因为诗在语言上多追求精练,且常用浓缩和跳跃的笔法,很难在细节上展开。

C.相比较于诗而言,词的发展历史较短,功能较单纯,但其轻巧、浅俗的特点反倒使词的写作比诗更加自由,在内容和表达上,受到的限制更少。

D.词的形态完全稳定以后,随着时间的推移,词牌的作用发生了变化:起先它规定了词的分片、断句、用字、乐谱,后来只表示文字的格律形式。

解析:根据文意可知,倒数第三段结尾的“在诗中是不可能出现的”,是指诗难以像词那样“能够将情感呈现得更为细微”,而不是说诗不能表现“离情”。

答案:B

二、文化传承与理解(34分)

(一)阅读下面这首宋词,完成4~5题。(17分)

满 庭 芳

苏 轼

有王长官者,弃官黄州三十三年,黄人谓之王先生。因送陈慥①来过余,因为赋此。

三十三年,今谁存者,算只君与长江。凛然苍桧,霜干苦难双。闻道司州②古县,云溪上、竹坞松窗。江南岸,不因送子,宁肯过吾邦?

扌从扌从③,疏雨过,风林舞破,烟盖云幢。愿持此邀君,一饮空缸。居士先生老矣,真梦里相对残钅工④。歌声断,行人未起,船鼓已逢逢。

【注】①陈慥:字季常,眉州人。东坡至黄州,季常数从之游。②司州:唐代武德初以黄陂置南司州。王长官时住黄陂。③扌从扌从:拟声词。④钅工:灯。

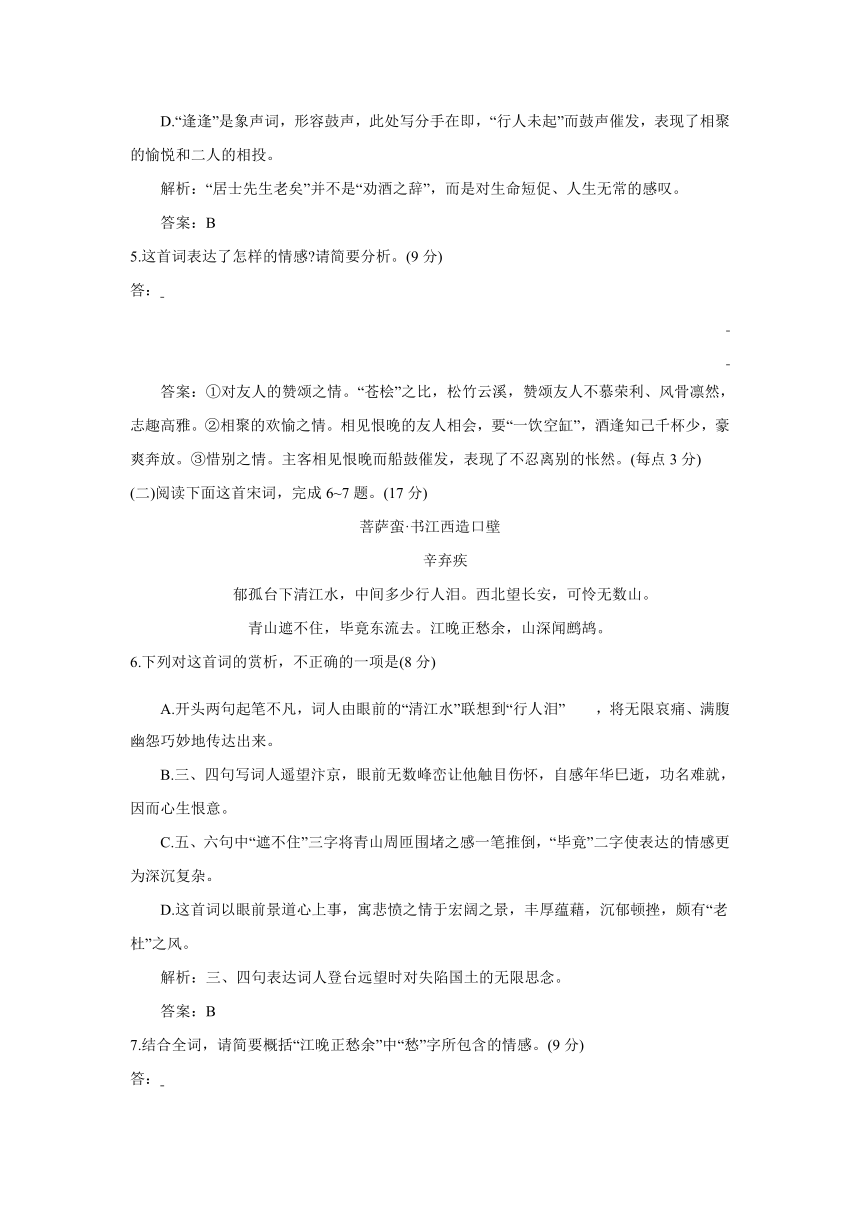

4.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(8分)

A.“古县”表明历史悠久,“云溪”“竹坞”“松窗”凸显环境之幽,“江南岸”三句则写与王长官黄州会面的因由。

B.“居士先生老矣”是劝酒之辞,意思是王先生虽然老矣,但相见如梦,还是要把酒言欢,珍惜相逢,一醉方休。

C.下片转入景语,描写雨过风起、烟云迷离的景象,借景邀王先生喝酒,侧面表现了王先生高雅的志趣。

D.“逢逢”是象声词,形容鼓声,此处写分手在即,“行人未起”而鼓声催发,表现了相聚的愉悦和二人的相投。

解析:“居士先生老矣”并不是“劝酒之辞”,而是对生命短促、人生无常的感叹。

答案:B

5.这首词表达了怎样的情感?请简要分析。(9分)

答:?

?

?

答案:①对友人的赞颂之情。“苍桧”之比,松竹云溪,赞颂友人不慕荣利、风骨凛然,志趣高雅。②相聚的欢愉之情。相见恨晚的友人相会,要“一饮空缸”,酒逢知己千杯少,豪爽奔放。③惜别之情。主客相见恨晚而船鼓催发,表现了不忍离别的怅然。(每点3分)

(二)阅读下面这首宋词,完成6~7题。(17分)

菩萨蛮·书江西造口壁

辛弃疾

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

6.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(8分)

A.开头两句起笔不凡,词人由眼前的“清江水”联想到“行人泪”,将无限哀痛、满腹幽怨巧妙地传达出来。

B.三、四句写词人遥望汴京,眼前无数峰峦让他触目伤怀,自感年华巳逝,功名难就,因而心生恨意。

C.五、六句中“遮不住”三字将青山周匝围堵之感一笔推倒,“毕竟”二字使表达的情感更为深沉复杂。

D.这首词以眼前景道心上事,寓悲愤之情于宏阔之景,丰厚蕴藉,沉郁顿挫,颇有“老杜”之风。

解析:三、四句表达词人登台远望时对失陷国土的无限思念。

答案:B

7.结合全词,请简要概括“江晚正愁余”中“愁”字所包含的情感。(9分)

答:?

?

答案:怀念中原故土(沦陷区)之情,(3分)故园难回的义愤(忠愤)之情,(3分)对主和派阻挠恢复大业的不满和无法收复中原的悲痛之情。(3分)

三、语言建构与运用(42分)

阅读下面的文字,完成8~10题。

近日,湖北省武汉市汉阳区的一批垃圾桶有了专属“身份证”。管理部门为辖区内部分餐馆的餐厨废弃物专用桶加装了电子芯片,借助芯片,管理部门得以监控和有效避免餐厨垃圾的去向、来源和这些垃圾半路失踪进入黑作坊的问题。目前,全区为垃圾桶安装“身份证”的商家已达到800家。餐厨废弃物经过油水分离、无害化处理等一系列技术环节后,可用于提炼生物柴油、沼气发电等多个领域。我国每年餐厨废弃物产生量高达9000万吨,是一笔可以再利用的资源,然而废弃物实际处理率不足20%。这种效率低下的现状,在媒体的广泛科普之下早已 ,为人诟病。另一方面,由于缺乏监管,不法分子 ,餐厨废弃物去向“成谜”。通过给餐厨废弃物专用桶安装“身份证”,( ),同时也提升了餐厨废弃物的回收利用效率,变废为宝,产生了理想的经济效益。?

采取措施保障食品安全,作为城市管理者 。面对地沟油猖獗的严峻形势,城市管理者只有换位思考、主动作为,才能 ,让老百姓有更多实实在在的安全感。?

8.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(8分)

A.管理部门得以监控餐厨垃圾的去向、来源,并有效避免这些垃圾半路失踪进入黑作坊的问题。

B.管理部门得以监控餐厨垃圾的来源、去向,来有效避免这些垃圾半路失踪进入黑作坊的问题。

C.管理部门得以监控餐厨垃圾的去向、来源及这些垃圾半路失踪进入黑作坊的有效避免的问题。

D.管理部门得以监控和有效避免餐厨垃圾的来源、去向与这些垃圾半路失踪进入黑作坊的问题。

解析:画线句有多处语病:“去向、来源”语序不当;“监控和有效避免……问题”搭配不当;逻辑关系混乱。

答案:B

9.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(8分)

A.众目昭彰 乘虚而入 义不容辞 推己及人

B.众目睽睽

乘虚而入

当仁不让

推己及人

C.众目昭彰

乘其不备

义不容辞

以己度人

D.众目睽睽

乘其不备

当仁不让

以己度人

解析:众目昭彰:群众的眼睛看得很清楚。众目睽睽:形容大家的眼睛都注视着。乘虚而入:趁着对方空虚或疏于防范时进入。乘其不备:趁着别人没有防备时去袭击或侵害。义不容辞:道义上不允许推辞。当仁不让:遇到应该做的事,积极主动去做,不退让。推己及人:用自己的心思来推想别人的心思;设身处地替别人着想。以己度人:根据自己的心思来衡量或揣度别人。

答案:A

10.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(8分)

A.既有效阻止了地沟油、边角料回流餐桌,保障我们安全的舌尖

B.不仅有效阻止了回流餐桌的地沟油、边角料,保障舌尖上的安全

C.既有效阻止了回流餐桌的地沟油、边角料,保障我们安全的舌尖

D.不仅有效阻止了地沟油、边角料回流餐桌,保障舌尖上的安全

解析:从语境看,“阻止”的是事情,而不是具体事物;从搭配看,“保障”应与“安全”搭配;从逻辑关系看,递进更恰当。

答案:D

11.欣赏下面的漫画,按要求回答问题。(9分)

(1)描述漫画的内容,不超过50字。(6分)

答:?

?

(2)写出漫画的寓意,不超过20字。(3分)

答:?

?

答案:(1)画面中有三盆花,中间是一盆浑身长满尖刺的仙人掌,两边的花朵纷纷避开它生长。

(2)指浑身长满刺的人难以与人和谐相处。

12.仿照下面的示例,利用所给材料续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。(9分)

示例:日出东方,举步维艰、联俄共扶农工,中国共产党是引领人民走出黑暗的火炬。

材料:

先锋 向导 旗帜

保温饱强经济 御强寇平内乱 勇创新争一流

改革开放 夹缝求生 救亡图存 牢记使命 励精图治 不忘初心

答:?

?

答案:夹缝求生、救亡图存、御强寇平内乱,中国共产党是解救人民于水火的先锋。

改革开放、励精图治、保温饱强经济,中国共产党是指引人民奔小康的向导。

不忘初心、牢记使命、勇创新争一流,中国共产党是带领人民谋复兴的旗帜。

必修上册

周测(十)

古诗词诵读(二)

(60分钟 100分)

一、思维发展与提升(24分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

词就其本来性质而言,是歌辞,是广义上的诗歌的一种。

中国古代的诗歌,向来同音乐有相当密切的关系。如《诗经》的全部和《楚辞》的一部分,以及汉魏六朝乐府诗,原来都是配乐歌唱的。但随着新的音乐和新的歌辞的出现,原来的歌辞往往成为纯粹的文学作品,譬如《诗经》到了汉代,汉乐府到了六朝,都只有少数还在传唱。而六朝人和唐人所写的古乐府诗,也都只用于诵读。

汉魏六朝主要的音乐系统为“清商乐”,而到了隋唐,形成了一种新的音乐系统——燕乐。燕乐是由西域流入的“胡乐”(尤其是龟兹乐)和汉族原有的以清商乐为主的各种音乐相融而产生的。“燕乐”至唐代大盛,其歌辞起初叫作“曲子词”,后来简称为“词”。在唐代,不少文人诗歌(尤其是七绝)被伶伎直接用来配合音乐歌唱,如《乐府诗集》所录《水调》的第七段,就是杜甫的七绝《赠花卿》。但以齐言的诗入曲必然有不相合的,为了适应曲调格式,就需要做一定的变动处理,如破句、重叠、和声等,这样才能和长短不齐的曲拍相合。与此同时,也有人一开始就按照曲拍的要求来写作歌辞。近代在敦煌发现了一批唐代民间曲子词的抄本,这些歌辞的句式大多是长短不齐的,在字数、平仄等方面似尚无严格规定。一般把这种曲子词视为词的原始形态。词形态完全稳定以后,是一种格律形式严密、句式参差不齐的诗体。每首词都有以词牌命名的词调,表明词写作时所依据的曲调乐谱,规定了一首词的文字格律:依乐章结构分片,依曲拍断句,依乐声高下用字。到后来,词和音乐脱钩,词成为书面文学,词牌就只表示文字的格律形式了。

词能成为宋代文学成就的主要代表,当然不可能仅仅取决于其音乐特征和句式上的变化,更取决于它在抒情表现上的某些特征。诗的发展历史很长,功能也复杂,词则具有更为单纯的抒情性。而且,在苏轼、辛弃疾那种“豪放派”出现以前,词很少像诗那样触及严肃、沉重、宏大的主题,它关注的主要是男女欢爱、相思别离、风花雪月之类。这些更具有个人性的、与日常生活更贴近的情感内容,在词中获得充分的表现。诗的语言通常追求精练,常用浓缩和跳跃的笔法,所以很难在细节上展开。而词的表达更为浅显和委婉曲折,意脉的流动较为连贯,因而能够将情感呈现得更为细微。像温庭筠《更漏子》的下片写“梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明”,在诗中是不可能出现的。

词的长短句格式,也不能只看到它与音乐的关系。参差错落的节奏本来是由音乐旋律决定的,但同时,这样的形式也更适合上述抒情偏向的需要。

古人有一种习惯的说法,把词称为“诗余”。“余”者,余绪之谓也,诗中说不尽的、不便说的,就拿到词中来说。在古人一般的观念中,词较为轻巧、浅俗,格调不如诗高雅,有点小看它。但正因为如此,词的写作更少拘束,更为自由。而对于喜好和擅长写作词的诗人来说,则未必有轻视的意识。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(8分)

A.近代在敦煌发现了一批唐代民间曲子词的抄本,这些歌辞的句式大多是长短不齐的,在字数、平仄等方面无严格规定。

B.杜甫的七绝《赠花卿》是《乐府诗集》所录《水调》的第七段,这充分说明唐代就是伶伎直接拿文人诗歌来配乐歌唱的现象。

C.词具有更为单纯的抒情性,主要是抒发爱恨离愁,在苏轼、辛弃疾那种“豪放派”出现以前,很少触及严肃、沉重、宏大的主题。

D.词的长短句格式,不仅是抒发情感的需要,更是由音乐旋律决定的,而后者是决定词能够成为宋代文学主要代表的更重要的因素。

解析:A范围扩大,原文是“在字数、平仄等方面似尚无严格规定”。B绝对化,这说明唐代存在伶伎直接拿文人诗歌来配乐歌唱的现象,而不是“唐代就是伶伎直接拿文人诗歌来配乐歌唱的现象”。D逻辑错误,原文的意思是,词的长短句格式不仅是由音乐旋律决定的,更是抒发情感的需要,而后者是决定词能够成为宋代文学主要代表的更重要的因素。

答案:C

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(8分)

A.文章以词也属于诗歌的一种为事实基础,论证了词的特点。

B.通过论述诗歌与音乐的关系,文章强调了词是歌词的论点。

C.文章从词的发展、抒写内容、表现形式等方面,分层论证。

D.文章采用了举例的论证手法,为阐述观点提供了事实依据。

解析:文章论述诗歌与音乐的关系,是为了说明诗歌的发展历程,而不是为了强调“词是歌词的论点”,文章的论点是词的自身特点,而不是“词是歌词”。

答案:B

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(8分)

A.一方面,古人认为词的格调一般要低于诗一等;另一方面,词的产生,其实是广义的诗歌自身发展变化的结果,是对诗不足之处的扩展和补充。

B.温庭筠《更漏子》的下片所表现的离情,在诗中是不可能出现的,因为诗在语言上多追求精练,且常用浓缩和跳跃的笔法,很难在细节上展开。

C.相比较于诗而言,词的发展历史较短,功能较单纯,但其轻巧、浅俗的特点反倒使词的写作比诗更加自由,在内容和表达上,受到的限制更少。

D.词的形态完全稳定以后,随着时间的推移,词牌的作用发生了变化:起先它规定了词的分片、断句、用字、乐谱,后来只表示文字的格律形式。

解析:根据文意可知,倒数第三段结尾的“在诗中是不可能出现的”,是指诗难以像词那样“能够将情感呈现得更为细微”,而不是说诗不能表现“离情”。

答案:B

二、文化传承与理解(34分)

(一)阅读下面这首宋词,完成4~5题。(17分)

满 庭 芳

苏 轼

有王长官者,弃官黄州三十三年,黄人谓之王先生。因送陈慥①来过余,因为赋此。

三十三年,今谁存者,算只君与长江。凛然苍桧,霜干苦难双。闻道司州②古县,云溪上、竹坞松窗。江南岸,不因送子,宁肯过吾邦?

扌从扌从③,疏雨过,风林舞破,烟盖云幢。愿持此邀君,一饮空缸。居士先生老矣,真梦里相对残钅工④。歌声断,行人未起,船鼓已逢逢。

【注】①陈慥:字季常,眉州人。东坡至黄州,季常数从之游。②司州:唐代武德初以黄陂置南司州。王长官时住黄陂。③扌从扌从:拟声词。④钅工:灯。

4.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(8分)

A.“古县”表明历史悠久,“云溪”“竹坞”“松窗”凸显环境之幽,“江南岸”三句则写与王长官黄州会面的因由。

B.“居士先生老矣”是劝酒之辞,意思是王先生虽然老矣,但相见如梦,还是要把酒言欢,珍惜相逢,一醉方休。

C.下片转入景语,描写雨过风起、烟云迷离的景象,借景邀王先生喝酒,侧面表现了王先生高雅的志趣。

D.“逢逢”是象声词,形容鼓声,此处写分手在即,“行人未起”而鼓声催发,表现了相聚的愉悦和二人的相投。

解析:“居士先生老矣”并不是“劝酒之辞”,而是对生命短促、人生无常的感叹。

答案:B

5.这首词表达了怎样的情感?请简要分析。(9分)

答:?

?

?

答案:①对友人的赞颂之情。“苍桧”之比,松竹云溪,赞颂友人不慕荣利、风骨凛然,志趣高雅。②相聚的欢愉之情。相见恨晚的友人相会,要“一饮空缸”,酒逢知己千杯少,豪爽奔放。③惜别之情。主客相见恨晚而船鼓催发,表现了不忍离别的怅然。(每点3分)

(二)阅读下面这首宋词,完成6~7题。(17分)

菩萨蛮·书江西造口壁

辛弃疾

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

6.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(8分)

A.开头两句起笔不凡,词人由眼前的“清江水”联想到“行人泪”,将无限哀痛、满腹幽怨巧妙地传达出来。

B.三、四句写词人遥望汴京,眼前无数峰峦让他触目伤怀,自感年华巳逝,功名难就,因而心生恨意。

C.五、六句中“遮不住”三字将青山周匝围堵之感一笔推倒,“毕竟”二字使表达的情感更为深沉复杂。

D.这首词以眼前景道心上事,寓悲愤之情于宏阔之景,丰厚蕴藉,沉郁顿挫,颇有“老杜”之风。

解析:三、四句表达词人登台远望时对失陷国土的无限思念。

答案:B

7.结合全词,请简要概括“江晚正愁余”中“愁”字所包含的情感。(9分)

答:?

?

答案:怀念中原故土(沦陷区)之情,(3分)故园难回的义愤(忠愤)之情,(3分)对主和派阻挠恢复大业的不满和无法收复中原的悲痛之情。(3分)

三、语言建构与运用(42分)

阅读下面的文字,完成8~10题。

近日,湖北省武汉市汉阳区的一批垃圾桶有了专属“身份证”。管理部门为辖区内部分餐馆的餐厨废弃物专用桶加装了电子芯片,借助芯片,管理部门得以监控和有效避免餐厨垃圾的去向、来源和这些垃圾半路失踪进入黑作坊的问题。目前,全区为垃圾桶安装“身份证”的商家已达到800家。餐厨废弃物经过油水分离、无害化处理等一系列技术环节后,可用于提炼生物柴油、沼气发电等多个领域。我国每年餐厨废弃物产生量高达9000万吨,是一笔可以再利用的资源,然而废弃物实际处理率不足20%。这种效率低下的现状,在媒体的广泛科普之下早已 ,为人诟病。另一方面,由于缺乏监管,不法分子 ,餐厨废弃物去向“成谜”。通过给餐厨废弃物专用桶安装“身份证”,( ),同时也提升了餐厨废弃物的回收利用效率,变废为宝,产生了理想的经济效益。?

采取措施保障食品安全,作为城市管理者 。面对地沟油猖獗的严峻形势,城市管理者只有换位思考、主动作为,才能 ,让老百姓有更多实实在在的安全感。?

8.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(8分)

A.管理部门得以监控餐厨垃圾的去向、来源,并有效避免这些垃圾半路失踪进入黑作坊的问题。

B.管理部门得以监控餐厨垃圾的来源、去向,来有效避免这些垃圾半路失踪进入黑作坊的问题。

C.管理部门得以监控餐厨垃圾的去向、来源及这些垃圾半路失踪进入黑作坊的有效避免的问题。

D.管理部门得以监控和有效避免餐厨垃圾的来源、去向与这些垃圾半路失踪进入黑作坊的问题。

解析:画线句有多处语病:“去向、来源”语序不当;“监控和有效避免……问题”搭配不当;逻辑关系混乱。

答案:B

9.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(8分)

A.众目昭彰 乘虚而入 义不容辞 推己及人

B.众目睽睽

乘虚而入

当仁不让

推己及人

C.众目昭彰

乘其不备

义不容辞

以己度人

D.众目睽睽

乘其不备

当仁不让

以己度人

解析:众目昭彰:群众的眼睛看得很清楚。众目睽睽:形容大家的眼睛都注视着。乘虚而入:趁着对方空虚或疏于防范时进入。乘其不备:趁着别人没有防备时去袭击或侵害。义不容辞:道义上不允许推辞。当仁不让:遇到应该做的事,积极主动去做,不退让。推己及人:用自己的心思来推想别人的心思;设身处地替别人着想。以己度人:根据自己的心思来衡量或揣度别人。

答案:A

10.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(8分)

A.既有效阻止了地沟油、边角料回流餐桌,保障我们安全的舌尖

B.不仅有效阻止了回流餐桌的地沟油、边角料,保障舌尖上的安全

C.既有效阻止了回流餐桌的地沟油、边角料,保障我们安全的舌尖

D.不仅有效阻止了地沟油、边角料回流餐桌,保障舌尖上的安全

解析:从语境看,“阻止”的是事情,而不是具体事物;从搭配看,“保障”应与“安全”搭配;从逻辑关系看,递进更恰当。

答案:D

11.欣赏下面的漫画,按要求回答问题。(9分)

(1)描述漫画的内容,不超过50字。(6分)

答:?

?

(2)写出漫画的寓意,不超过20字。(3分)

答:?

?

答案:(1)画面中有三盆花,中间是一盆浑身长满尖刺的仙人掌,两边的花朵纷纷避开它生长。

(2)指浑身长满刺的人难以与人和谐相处。

12.仿照下面的示例,利用所给材料续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。(9分)

示例:日出东方,举步维艰、联俄共扶农工,中国共产党是引领人民走出黑暗的火炬。

材料:

先锋 向导 旗帜

保温饱强经济 御强寇平内乱 勇创新争一流

改革开放 夹缝求生 救亡图存 牢记使命 励精图治 不忘初心

答:?

?

答案:夹缝求生、救亡图存、御强寇平内乱,中国共产党是解救人民于水火的先锋。

改革开放、励精图治、保温饱强经济,中国共产党是指引人民奔小康的向导。

不忘初心、牢记使命、勇创新争一流,中国共产党是带领人民谋复兴的旗帜。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读