2020-2021学年高中语文统编版必修上册 第七单元 文学阅读与写作 同步测试 含答案

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中语文统编版必修上册 第七单元 文学阅读与写作 同步测试 含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 338.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-26 14:22:48 | ||

图片预览

文档简介

2020年部编版

必修上册

周测(七)

第七单元

文学阅读与写作

(60分钟 100分)

一、审美鉴赏与创造(29分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

一篱秋色扁豆花

周寿鸿

①秋风起,豆花开。九月,是扁豆花的月令。

②月色如水的夜晚,扁豆丛里秋虫浅唱低吟。明代王伯稠诗云:“豆花初放晚凉凄,碧叶荫中络纬啼”,宋代翁森诗云:“昨夜庭前叶有声,篱豆花开蟋蟀鸣。”汪曾祺在《食豆饮水斋闲笔》中,也有“暑尽天凉,月色如水,听纺织娘在扁豆架上沙沙地振羽,至有情味”的描述。

③扁豆是一种生性随和的豆蔬。乡下种扁豆,不择地点,墙角、树下、灌木丛边,随处可点几颗,不用施肥浇水。村人护院,多以树枝、秸秆编为篱笆,家家户户,种豆篱笆下。秋天到了,扁豆花、扁豆荚缀满篱笆,蓬蓬勃勃,挤挤挨挨,把庭院遮掩得密匝匝的。也有一些人家,在菜园内搭了豆棚,棚上豆荚累累,地上一畦绿韭青椒、红番紫茄。开门推窗,秋实满园,让人有说不出的欢喜。

④一篱秋色,数扁豆花最美。

⑤整个夏天,扁豆牵藤绕蔓,攀墙爬架,或扶摇直上,或匍匐前行,一个劲儿扩张地盘,却只长叶不开花。秋风为号,扁豆蔓儿仿佛突然醒了,矮棚浮绿,纤蔓萦红,一开就是一连串。白扁豆开白花,红扁豆开紫花,粉白如云,艳紫如霞,轻盈似蝶,一嘟噜一嘟噜,在风中发出盈盈的笑声。

⑥记忆中的老家,村路弯弯,巷陌纤纤,篱笆挨着篱笆,家家的篱笆爬满了红红白白的扁豆花。走在村巷的路上,仿佛走在扁豆花的长廊,心里充满了温暖。如今,家家户户早已没了篱笆,院墙建得越来越高,再也见不到这种画面了。

⑦汪曾祺说,“扁豆花是最具平民色彩的花”。

⑧秋风秋雨中,扁豆花一扫秋天的寂寥,仍然摇曳生姿,顾盼多情。这个时节的雨有一个诗意的名称:豆花雨。晚明诗人曹学佺的“疏篱豆花雨,远水荻芦烟”,让扁豆花美得疏朗迷离;清代学者查学礼的“最怜秋满疏篱外,带雨斜开扁豆花”,让扁豆花美得妩媚多情,楚楚可怜。最有名的就是郑板桥的那副对联了——“一庭春雨瓢儿菜,满架秋风扁豆花”,让扁豆花美得平静、亲切、淡泊。当年流落到苏北小镇安丰、寄寓于大悲庵里的郑板桥,随遇而安,笑对秋风秋雨,写美了田园风光。

⑨中秋前后,扁豆藤蔓上一串串像宝塔似的花穗,纷纷落了,长出了一串串月牙状的扁豆。扁豆生长很快,不久便挂满了豆棚或篱笆。前面的花落了,结了豆荚,后面的花又开了,总有一串串宝塔似的花穗在风中摇曳。秋意渐浓,其他的花儿都谢了,它还在且落且开,不知疲倦似的,要不是霜冻来了,真不知道要开到什么时候。

⑩寒霜时节,藤蔓干枯了,花朵萎落了,风吹打着发黄的叶片,还有不少没吃完的扁豆皱巴巴地耷拉在枝头,好像在幽幽叹息。秋尽了,冬天真的要来了。

汪曾祺喜欢扁豆花的世俗与淡泊。在小说《钓鱼的医生》中,他写王淡人的家:“进了过道,是一个小院子。院里种着鸡冠、秋葵、凤仙一类既不花钱,又不费事的草花。有一架扁豆。还有一畦瓢菜。这地方不吃瓢菜,也没有人种。这一畦瓢菜是王淡人从外地找了种子,特为种来和扁豆配对的。”

济世救人的王淡人医生,喜欢郑板桥的满架秋风的淡泊。他有一帮穷朋友,经常聚到一起品尝他钓的鱼,还有他种的扁豆、瓢菜。王淡人的原型是汪曾祺父亲汪淡如,也包含了他自己的“人间送小温”情怀。

在老家,清炒扁豆角、扁豆烧芋头、扁豆烧土豆,是乡亲们秋季的主打菜肴。来了客人,可以现摘扁豆,做“扁豆红烧肉”。扁豆的清香,肉的肥腴,融合在一起,味道极美。这是待客的好菜。家常的做法,是红烧酱焖。将扁豆撕去两头筋脉,下素油锅煸炒。然后倒了酱油,盖上锅盖,改文火焖至扁豆酥烂。袁枚在《随园食单》中说“现采扁豆……单炒者油重为佳”,信然。扁豆荚粗粝多筋,以红烧酱焖,重油相调,适其味也。

扁豆入诗,古今多有佳句。扁豆也是入画的,有不少名家喜欢以之作小品。白石老人也爱画扁豆,寥寥数笔,扁豆花红红白白,扁豆荚随风摇曳,再加上只蚂蚱,或者蟋蟀,或者小鸟,满纸秋色喜人。

“文革”期间,汪曾祺处境窘迫,一家五口住在一个拥挤霉湿的大杂院。他用破缸种了一架扁豆,扁豆藤疯长,爬墙过壁,遮住了前屋人家的窗户。秋天,扁豆长成了,他摘了几斤送给人家。对方说,能不能送我一幅扁豆花的画?汪曾祺连忙答应。后来,这幅扁豆花,一直挂在前屋人家的显眼处。

人生秋至,心里有扁豆花,生活中就更有温暖。

(摘编自《散文选刊》2018年第3期)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(5分)

A.文章采用了叙述、描写、抒情等多种表达方式,融入郑板桥、汪曾祺、汪淡如等人的典型事例,可读性强。

B.“一篱秋色,数扁豆花最美”独句成段,突出强调了扁豆花的美丽,抒发了作者对扁豆花的赞美之情,并引出下文。

C.文中多处写汪曾祺及其作品,巧妙地将汪曾祺在困境中表现出来的开朗平和的人生态度与扁豆花的品格融为一体。

D.文章主要写扁豆花的特点与品格,而写高筑的院墙代替篱笆是表明城市化带来的诸多不便,从而使主题多元化。

解析:“表明城市化带来的诸多不便,从而使主题多元化”错,拔高了主题。

答案:D

2.文章第②段引用名人佳句,请简要分析其作用。(12分)

答:?

?

答案:①丰富文章内涵,使文章更富于文化气息。②通过引用名人佳句烘托了扁豆在历代文学作品中自然随性、富有生命活力的形象。③为下文赞美扁豆做铺垫。④引用名人佳句,激发读者阅读兴趣。(每点3分)

3.简要分析标题“一篱秋色扁豆花”的妙处。(12分)

答:?

?

答案:①“扁豆花”表明了写作对象,体现了文章的主要内容。②以“一篱秋色”衬托“扁豆花”的顽强生命力,揭示情感主旨。③标题富有诗意,也表明了“扁豆花”是贯穿文章的线索。(每点4分)

二、文化传承与理解(35分)

阅读下面的文言文,完成4~7题。

黄

山

游

记

[明]钱谦益

山之奇,以泉,以云,以松。水之奇,莫奇于白龙潭;泉之奇,莫奇于汤泉,皆在山麓。桃源溪水,流入汤泉,乳水源、白云溪东流入桃花溪,二十四溪,皆流注山足。山空中,水实其腹,水之激射奔注,皆自腹以下,故山下有泉,而山上无泉也。

山极高则雷雨在下,云之聚而出,旅而归,皆在腰膂间。每见天都诸峰,云生如带,不能至其冢。久之,滃然四合,云气蔽翳其下,而峰顶故在云外也。铺海之云,弥望如海,忽焉迸散,如凫惊兔逝。山高出云外,天宇旷然,云无所附丽故也。

汤寺以上,山皆直松名材,桧、榧、楩、楠,藤络莎被。陟老人峰,悬崖多异,负石绝出。过此以往,无树非松,无松不奇:有干大如胫,而根蟠屈以亩计者;有根只寻丈,而扶枝疏蔽道旁者;有循崖度壑,因依于悬度者,有穿罅冗缝,崩迸如侧生者;有矫矫如蛟龙者;有卧而起,起而复卧者。文殊院之左云梯之背山形下绝皆有松踞之倚倾还会与人俯仰此尤奇也。

始信峰之北崖,一松被南崖,援其枝以度,俗所谓“接引松”也。其西巨石屏立,一松高三尺许,广一亩,曲干撑石崖而出,自上穿下,石为中裂,纠结攫拿,所谓“扰龙松”也。石笋矼、炼丹台峰石特出离立,一石一松,如首之有笄,如车之有盖,参差入云,遥望如荠,奇矣,诡矣,不可以名言矣!松无土,以石为土,其身与皮干皆石也。滋云雨,杀霜雪,殆亦金膏、水碧、上药、灵草之属,非凡草木也。顾欲斫而取之,作盆盎近玩,不亦陋乎?

度云梯而东,有长松夭矫,雷劈之仆地,横亘数十丈,鳞鬣偃蹇怒张,过者惜之。余笑曰:

“此造物者为此戏剧,逆而折之,使之更百千年,不知如何杈桠轮囷,蔚为奇观也!吴人卖花者,拣梅之老枝,屈折之,约结之,献春则为瓶花之尤异者以相夸焉。兹松也,其亦造物之折枝也与!”千年而后,必有征吾言而一笑者。

(有删改)

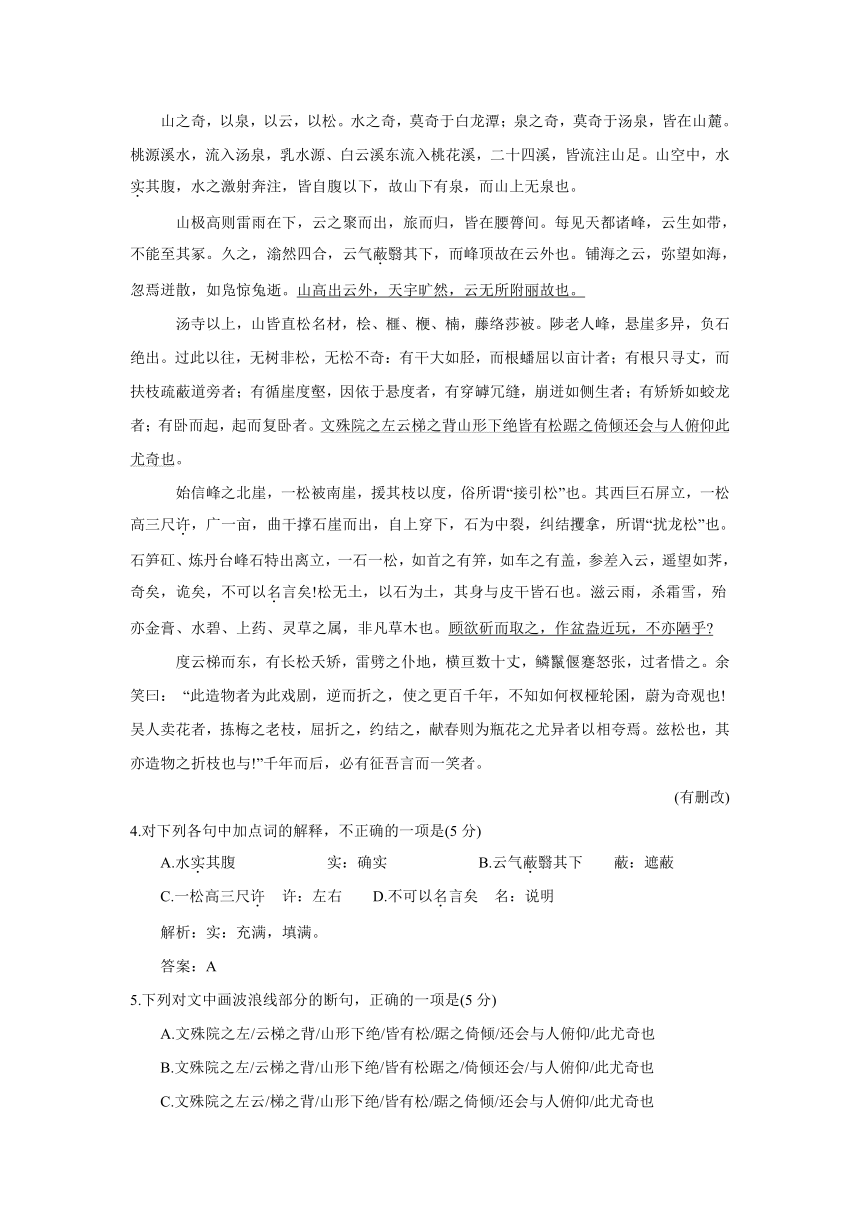

4.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是(5分)

A.水实其腹 实:确实 B.云气蔽翳其下 蔽:遮蔽

C.一松高三尺许

许:左右

D.不可以名言矣

名:说明

解析:实:充满,填满。

答案:A

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(5分)

A.文殊院之左/云梯之背/山形下绝/皆有松/踞之倚倾/还会与人俯仰/此尤奇也

B.文殊院之左/云梯之背/山形下绝/皆有松踞之/倚倾还会/与人俯仰/此尤奇也

C.文殊院之左云/梯之背/山形下绝/皆有松/踞之倚倾/还会与人俯仰/此尤奇也

D.文殊院之左云/梯之背/山形下绝/皆有松踞之/倚倾/还会与人俯仰/此尤奇也

解析:原文标点:文殊院之左,云梯之背,山形下绝,皆有松踞之,倚倾还会,与人俯仰,此尤奇也。

答案:B

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(5分)

A.黄山泉、云、松奇特。黄山有着“山下有泉,而山上无泉”“云海漫漫、变幻莫测”“无树非松,无松不奇”的特点。

B.黄山松千姿百态。它们大小、高矮不一,形态各异,各具特点,生长在黄山的高山之巅,和悬崖、险峰相互映衬。

C.作者着力描写黄山的奇松,有时用全景镜头,有时用特写镜头,通过这些描写突出了黄山松树顽强的生命力。

D.文章在详略安排上非常讲究,作者的描写重点是奇松,对泉水、云海点到为止,对奇松的描写也是有详有略。

解析:“生长在黄山的高山之巅”不准确,应该是“生长在黄山的不同位置”。

答案:B

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(20分)

(1)山高出云外,天宇旷然,云无所附丽故也。(10分)

译文:?

(2)顾欲斫而取之,作盆盎近玩,不亦陋乎?(10分)

译文:?

答案:(1)黄山诸峰高高地耸立在云层之外,天空辽阔高远,是因为云气无所依附。(得分点:“出”“附”各3分,句意4分)

(2)可是有人却想将它们砍挖下来,当作盆景放在眼前赏玩,不是很浅薄吗?(得分点:“斫”“陋”各3分,句意4分)

参考译文:

黄山的奇特,因为那里的泉,因为那里的云,因为那里的松。

水奇,没有比白龙潭更奇的了;泉奇,没有比汤泉更奇的了,它们都在黄山山脚。桃源溪的溪水流入汤泉,乳水源、白云溪则向东流入桃花溪,二十四条小溪都流到了山脚下。山谷中空空荡荡,是水填满了山的腹部,激流飞溅、奔腾不息的水,都出自山腰以下,因此,山下有泉,而山上无泉。

黄山极高,打雷下雨都在山下,云气聚集从山中涌出,游荡一番又回到山中,都在山腰间飘荡。每每望见天都等山峰,白云生成一条长长的飘带,却不能到达它的顶峰。过了一段时间,云气腾涌弥漫从四面合拢成一片,遮住下面的山体,山峰却矗立在白云之上。铺展开来的云朵,放眼望去就像天海一样,忽然之间,又一下子散开,

就像受惊的野鸭和兔子,顷刻之间逃得无影无踪。黄山诸峰高高地耸立在云层之外,天空辽阔高远,是因为云气无所依附。

从汤寺以上,山上都生长着笔直的松树和各种名贵的树木,如桧树、榧树、楩树、楠树等等,藤蔓罗列其上,芳草覆盖其下。登上老人峰,只见悬崖峭壁上有很多奇特的松树,背靠石壁,横空出世。从这里往上走,没有哪一棵树不是松树,没有哪一棵松树不奇特:有树干细得像人的小腿,可是树根却盘旋曲折延伸几亩土地的;也有树根只有一丈长短,可是枝叶繁茂遮蔽道路的;有的沿着山崖横过山谷,又依靠着悬崖石壁的;也有穿过石头的缝隙,崩开山石好像从一侧生长出来的;有昂首挺立英武不凡好像一条游龙的;也有横卧着又竖起,竖起后又横卧着的。文殊院的左侧,百步云梯的背面,山势几乎垂直向下,却都有松树蹲踞其上,它们歪歪斜斜地相互靠拢在一起,与游人低头抬头之间亲近嬉戏,这是最为奇特的。

始信峰北侧的高崖之上,有一棵松树覆盖住南边的山崖,可以攀着它的树枝渡到南崖,这就是人们所说的“接引松”。它的西边有一块巨石像一座屏风立着,有一棵松树高三尺左右,枝叶铺展开来却有一亩地之广,虬曲的树干撑破石崖而出,从上往下穿过石头,巨石因此而裂为两半,松树和石头扭结在一起,这就是人们所说的“扰龙松”。石笋矼、炼丹台两座石峰各自独立并排耸起,一块石头上长出一株松树,好比女子头上的发笄,犹如马车上的华盖,两棵树参差错落高耸入云,远远望去就像两棵荠菜,真是奇特啊,诡怪啊,不能用语言来形容啊!松树下面没有土壤,就把石头当作土壤,它们的树身、树皮、树干都像石头一样。受到云雾与雨水的滋润,又经历霜雪严寒的肃杀磨砺,大概也就等同于金膏、水碧、上药、灵草一类的名贵之物,不同于寻常草木了。可是有人却想将它们砍挖下来,当作盆景放在眼前赏玩,不是很浅薄吗?

登上百步云梯往东走,有一棵屈曲伸展的松树,被雷电击中倒伏在地上,横在地上有数十丈长,树皮松针好比龙鳞龙鬣,有力地张开生长,路过的游人都觉得可惜。我笑着说:“这是大自然有意开个玩笑,违逆它的天性而折辱它,使它经过千百年之后,不知道它是怎样的枝杈交错盘曲,繁茂成奇特的景象呢!江浙一带卖梅花的园艺人,总是要挑拣梅树的老枝,将它们折弯、捆束,每到春天,就拿出那些造型最为奇特的瓶花来相互夸耀。这棵松树,大概也就是大自然制造的折枝吧!”千年之后,一定会有人验证我今天的说法,然后会心一笑的吧。

三、语言建构与运用(36分)

阅读下面的文字,完成8~10题。

云南遗存历史资料不足,一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。另一方面,恐怕是因为中国传统的历史记载,原本就只关注汉族中心区域的朝代更迭、风云变幻,常常并不很留意隔山限水的边陲,所以在常见历史文献中,关于这一区域的记载总是显得 。特别是那些非汉族人的生活世界,除了好奇或者猎奇的“采风者”,或者奉命巡视边疆的官吏,偶尔写一些“竹枝词”,画一些“蛮夷图”之外,很少有人真的对它做过深入考察和细致描述。?

可是随着西风东渐,二十世纪上半叶,西洋和东洋的学者 ,对中国学术形成了巨大冲击。为什么?因为他们的关注重心与传统中国学者 。他们不仅对“中心”的汉族中国有别出心裁的解释,( );虽然对“主流”的儒家 地研究,但对“支脉”的佛教、道教、三夷教、天主教更有巨大的热情;对历史叙述中通常占据显著位置的“上层”文化有新的论述,但对过去历史文献中往往缺席的“下层”却更为关注。?

8.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(5分)

A.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外,免不了没有受了历史记载的冷落。

B.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外,不免受了历史记载的冷落。

C.一方面固然唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。

D.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外造成的,不免受了历史记载的冷落。

解析:本题画线句子有三处错误。第一处,“由于唐代它‘不在文化区域之内’,而又被宋代划出国境之外造成的”句式杂糅,可删掉“造成的”;第二处,“而又被宋代划出国境之外”语序不当,应改为“而宋代又被划出国境之外”;第三处,“免不了没有”多重否定不当,可改为“不免”。所给四个选项中,A“免不了没有”不合逻辑。C“固然唐代它‘不在文化区域之内’,而又被宋代划出国境之外造成的”成分残缺,“免不了没有”不合逻辑。D“由于……造成的”结构混乱。

答案:B

9.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(5分)

A.四分五裂 摩肩接踵 迥然不同 始终不渝

B.支离破碎

摩肩接踵

大相径庭

始终不渝

C.四分五裂

纷至沓来

迥然不同

一如既往

D.支离破碎

纷至沓来

大相径庭

一如既往

解析:支离破碎:形容事物零散破碎,不成整体。四分五裂:形容分散、不完整、不团结。文段中修饰“记载”,应用“支离破碎”。纷至沓来:纷纷到来;连续不断地到来。摩肩接踵:形容人很多,很拥挤。这里并非人多拥挤,用“纷至沓来”合适。大相径庭:表示彼此相差很远或矛盾很大。迥然不同:形容差别很大,一点儿也不相同。“迥然不同”语意太重,而且西洋学者与东洋学者“关注重心与传统中国学者”之间并非完全不同,故选“大相径庭”更恰当。一如既往:完全跟过去一样。始终不渝:指感情,态度、信仰自始至终不改变。这里修饰“研究”,用“一如既往”更合适。

答案:D

10.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(5分)

A.而且“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

B.“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

C.也对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

D.对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

解析:本题括号前面的句子是“他们不仅对‘中心’的汉族中国有别出心裁的解释”,根据关联词语“不仅”与句子主语的关系,可确定前后分句应该共用一个主语“他们”,排除A、B。再根据关联词语“不仅……也”的搭配关系,可排除D。

答案:C

11.将下面的句子改写成一组句式整齐的句子。(6分)

天空不是最高的,最高的是我们的要求;最远的不是天边,而是永不能实现的目标;最广的不是海洋,是人们的胸怀;我们的心灵是最美的,而不是天上的彩虹。

答:?

?

?

答案:示例:最高的不是天空,而是我们的要求;最远的不是天边,而是永不能实现的目标;最广的不是海洋,而是人们的胸怀;最美的不是天上的彩虹,而是我们的心灵!

12.某网友的一幅有关“幸福”的照片在朋友圈大火,该网友描述的文字如下:在一片火红的夕阳下,遥远的小山包上,坐着两位老人,他们的脸上雕刻着岁月的痕迹,头发渲染了时间的颜色,可是他们的手却紧紧地握在了一起,互相依靠着,彼此会意地一笑。

你在生活中有类似的见闻和体会吗?请你也写一条这样的朋友圈(不必提供照片)。

要求:①60个字左右;②要有细节描写;③至少运用一种修辞手法。(15分)

答: 60字

答案:示例:修鞋工在快乐地鼓捣着那台有点破旧的补鞋机,补鞋机滴滴答答响个不停,仿佛一支酣畅的旋律在流淌。即使从早到晚一桩生意都没有,他也总是笑眯眯的。

必修上册

周测(七)

第七单元

文学阅读与写作

(60分钟 100分)

一、审美鉴赏与创造(29分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

一篱秋色扁豆花

周寿鸿

①秋风起,豆花开。九月,是扁豆花的月令。

②月色如水的夜晚,扁豆丛里秋虫浅唱低吟。明代王伯稠诗云:“豆花初放晚凉凄,碧叶荫中络纬啼”,宋代翁森诗云:“昨夜庭前叶有声,篱豆花开蟋蟀鸣。”汪曾祺在《食豆饮水斋闲笔》中,也有“暑尽天凉,月色如水,听纺织娘在扁豆架上沙沙地振羽,至有情味”的描述。

③扁豆是一种生性随和的豆蔬。乡下种扁豆,不择地点,墙角、树下、灌木丛边,随处可点几颗,不用施肥浇水。村人护院,多以树枝、秸秆编为篱笆,家家户户,种豆篱笆下。秋天到了,扁豆花、扁豆荚缀满篱笆,蓬蓬勃勃,挤挤挨挨,把庭院遮掩得密匝匝的。也有一些人家,在菜园内搭了豆棚,棚上豆荚累累,地上一畦绿韭青椒、红番紫茄。开门推窗,秋实满园,让人有说不出的欢喜。

④一篱秋色,数扁豆花最美。

⑤整个夏天,扁豆牵藤绕蔓,攀墙爬架,或扶摇直上,或匍匐前行,一个劲儿扩张地盘,却只长叶不开花。秋风为号,扁豆蔓儿仿佛突然醒了,矮棚浮绿,纤蔓萦红,一开就是一连串。白扁豆开白花,红扁豆开紫花,粉白如云,艳紫如霞,轻盈似蝶,一嘟噜一嘟噜,在风中发出盈盈的笑声。

⑥记忆中的老家,村路弯弯,巷陌纤纤,篱笆挨着篱笆,家家的篱笆爬满了红红白白的扁豆花。走在村巷的路上,仿佛走在扁豆花的长廊,心里充满了温暖。如今,家家户户早已没了篱笆,院墙建得越来越高,再也见不到这种画面了。

⑦汪曾祺说,“扁豆花是最具平民色彩的花”。

⑧秋风秋雨中,扁豆花一扫秋天的寂寥,仍然摇曳生姿,顾盼多情。这个时节的雨有一个诗意的名称:豆花雨。晚明诗人曹学佺的“疏篱豆花雨,远水荻芦烟”,让扁豆花美得疏朗迷离;清代学者查学礼的“最怜秋满疏篱外,带雨斜开扁豆花”,让扁豆花美得妩媚多情,楚楚可怜。最有名的就是郑板桥的那副对联了——“一庭春雨瓢儿菜,满架秋风扁豆花”,让扁豆花美得平静、亲切、淡泊。当年流落到苏北小镇安丰、寄寓于大悲庵里的郑板桥,随遇而安,笑对秋风秋雨,写美了田园风光。

⑨中秋前后,扁豆藤蔓上一串串像宝塔似的花穗,纷纷落了,长出了一串串月牙状的扁豆。扁豆生长很快,不久便挂满了豆棚或篱笆。前面的花落了,结了豆荚,后面的花又开了,总有一串串宝塔似的花穗在风中摇曳。秋意渐浓,其他的花儿都谢了,它还在且落且开,不知疲倦似的,要不是霜冻来了,真不知道要开到什么时候。

⑩寒霜时节,藤蔓干枯了,花朵萎落了,风吹打着发黄的叶片,还有不少没吃完的扁豆皱巴巴地耷拉在枝头,好像在幽幽叹息。秋尽了,冬天真的要来了。

汪曾祺喜欢扁豆花的世俗与淡泊。在小说《钓鱼的医生》中,他写王淡人的家:“进了过道,是一个小院子。院里种着鸡冠、秋葵、凤仙一类既不花钱,又不费事的草花。有一架扁豆。还有一畦瓢菜。这地方不吃瓢菜,也没有人种。这一畦瓢菜是王淡人从外地找了种子,特为种来和扁豆配对的。”

济世救人的王淡人医生,喜欢郑板桥的满架秋风的淡泊。他有一帮穷朋友,经常聚到一起品尝他钓的鱼,还有他种的扁豆、瓢菜。王淡人的原型是汪曾祺父亲汪淡如,也包含了他自己的“人间送小温”情怀。

在老家,清炒扁豆角、扁豆烧芋头、扁豆烧土豆,是乡亲们秋季的主打菜肴。来了客人,可以现摘扁豆,做“扁豆红烧肉”。扁豆的清香,肉的肥腴,融合在一起,味道极美。这是待客的好菜。家常的做法,是红烧酱焖。将扁豆撕去两头筋脉,下素油锅煸炒。然后倒了酱油,盖上锅盖,改文火焖至扁豆酥烂。袁枚在《随园食单》中说“现采扁豆……单炒者油重为佳”,信然。扁豆荚粗粝多筋,以红烧酱焖,重油相调,适其味也。

扁豆入诗,古今多有佳句。扁豆也是入画的,有不少名家喜欢以之作小品。白石老人也爱画扁豆,寥寥数笔,扁豆花红红白白,扁豆荚随风摇曳,再加上只蚂蚱,或者蟋蟀,或者小鸟,满纸秋色喜人。

“文革”期间,汪曾祺处境窘迫,一家五口住在一个拥挤霉湿的大杂院。他用破缸种了一架扁豆,扁豆藤疯长,爬墙过壁,遮住了前屋人家的窗户。秋天,扁豆长成了,他摘了几斤送给人家。对方说,能不能送我一幅扁豆花的画?汪曾祺连忙答应。后来,这幅扁豆花,一直挂在前屋人家的显眼处。

人生秋至,心里有扁豆花,生活中就更有温暖。

(摘编自《散文选刊》2018年第3期)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(5分)

A.文章采用了叙述、描写、抒情等多种表达方式,融入郑板桥、汪曾祺、汪淡如等人的典型事例,可读性强。

B.“一篱秋色,数扁豆花最美”独句成段,突出强调了扁豆花的美丽,抒发了作者对扁豆花的赞美之情,并引出下文。

C.文中多处写汪曾祺及其作品,巧妙地将汪曾祺在困境中表现出来的开朗平和的人生态度与扁豆花的品格融为一体。

D.文章主要写扁豆花的特点与品格,而写高筑的院墙代替篱笆是表明城市化带来的诸多不便,从而使主题多元化。

解析:“表明城市化带来的诸多不便,从而使主题多元化”错,拔高了主题。

答案:D

2.文章第②段引用名人佳句,请简要分析其作用。(12分)

答:?

?

答案:①丰富文章内涵,使文章更富于文化气息。②通过引用名人佳句烘托了扁豆在历代文学作品中自然随性、富有生命活力的形象。③为下文赞美扁豆做铺垫。④引用名人佳句,激发读者阅读兴趣。(每点3分)

3.简要分析标题“一篱秋色扁豆花”的妙处。(12分)

答:?

?

答案:①“扁豆花”表明了写作对象,体现了文章的主要内容。②以“一篱秋色”衬托“扁豆花”的顽强生命力,揭示情感主旨。③标题富有诗意,也表明了“扁豆花”是贯穿文章的线索。(每点4分)

二、文化传承与理解(35分)

阅读下面的文言文,完成4~7题。

黄

山

游

记

[明]钱谦益

山之奇,以泉,以云,以松。水之奇,莫奇于白龙潭;泉之奇,莫奇于汤泉,皆在山麓。桃源溪水,流入汤泉,乳水源、白云溪东流入桃花溪,二十四溪,皆流注山足。山空中,水实其腹,水之激射奔注,皆自腹以下,故山下有泉,而山上无泉也。

山极高则雷雨在下,云之聚而出,旅而归,皆在腰膂间。每见天都诸峰,云生如带,不能至其冢。久之,滃然四合,云气蔽翳其下,而峰顶故在云外也。铺海之云,弥望如海,忽焉迸散,如凫惊兔逝。山高出云外,天宇旷然,云无所附丽故也。

汤寺以上,山皆直松名材,桧、榧、楩、楠,藤络莎被。陟老人峰,悬崖多异,负石绝出。过此以往,无树非松,无松不奇:有干大如胫,而根蟠屈以亩计者;有根只寻丈,而扶枝疏蔽道旁者;有循崖度壑,因依于悬度者,有穿罅冗缝,崩迸如侧生者;有矫矫如蛟龙者;有卧而起,起而复卧者。文殊院之左云梯之背山形下绝皆有松踞之倚倾还会与人俯仰此尤奇也。

始信峰之北崖,一松被南崖,援其枝以度,俗所谓“接引松”也。其西巨石屏立,一松高三尺许,广一亩,曲干撑石崖而出,自上穿下,石为中裂,纠结攫拿,所谓“扰龙松”也。石笋矼、炼丹台峰石特出离立,一石一松,如首之有笄,如车之有盖,参差入云,遥望如荠,奇矣,诡矣,不可以名言矣!松无土,以石为土,其身与皮干皆石也。滋云雨,杀霜雪,殆亦金膏、水碧、上药、灵草之属,非凡草木也。顾欲斫而取之,作盆盎近玩,不亦陋乎?

度云梯而东,有长松夭矫,雷劈之仆地,横亘数十丈,鳞鬣偃蹇怒张,过者惜之。余笑曰:

“此造物者为此戏剧,逆而折之,使之更百千年,不知如何杈桠轮囷,蔚为奇观也!吴人卖花者,拣梅之老枝,屈折之,约结之,献春则为瓶花之尤异者以相夸焉。兹松也,其亦造物之折枝也与!”千年而后,必有征吾言而一笑者。

(有删改)

4.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是(5分)

A.水实其腹 实:确实 B.云气蔽翳其下 蔽:遮蔽

C.一松高三尺许

许:左右

D.不可以名言矣

名:说明

解析:实:充满,填满。

答案:A

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(5分)

A.文殊院之左/云梯之背/山形下绝/皆有松/踞之倚倾/还会与人俯仰/此尤奇也

B.文殊院之左/云梯之背/山形下绝/皆有松踞之/倚倾还会/与人俯仰/此尤奇也

C.文殊院之左云/梯之背/山形下绝/皆有松/踞之倚倾/还会与人俯仰/此尤奇也

D.文殊院之左云/梯之背/山形下绝/皆有松踞之/倚倾/还会与人俯仰/此尤奇也

解析:原文标点:文殊院之左,云梯之背,山形下绝,皆有松踞之,倚倾还会,与人俯仰,此尤奇也。

答案:B

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(5分)

A.黄山泉、云、松奇特。黄山有着“山下有泉,而山上无泉”“云海漫漫、变幻莫测”“无树非松,无松不奇”的特点。

B.黄山松千姿百态。它们大小、高矮不一,形态各异,各具特点,生长在黄山的高山之巅,和悬崖、险峰相互映衬。

C.作者着力描写黄山的奇松,有时用全景镜头,有时用特写镜头,通过这些描写突出了黄山松树顽强的生命力。

D.文章在详略安排上非常讲究,作者的描写重点是奇松,对泉水、云海点到为止,对奇松的描写也是有详有略。

解析:“生长在黄山的高山之巅”不准确,应该是“生长在黄山的不同位置”。

答案:B

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(20分)

(1)山高出云外,天宇旷然,云无所附丽故也。(10分)

译文:?

(2)顾欲斫而取之,作盆盎近玩,不亦陋乎?(10分)

译文:?

答案:(1)黄山诸峰高高地耸立在云层之外,天空辽阔高远,是因为云气无所依附。(得分点:“出”“附”各3分,句意4分)

(2)可是有人却想将它们砍挖下来,当作盆景放在眼前赏玩,不是很浅薄吗?(得分点:“斫”“陋”各3分,句意4分)

参考译文:

黄山的奇特,因为那里的泉,因为那里的云,因为那里的松。

水奇,没有比白龙潭更奇的了;泉奇,没有比汤泉更奇的了,它们都在黄山山脚。桃源溪的溪水流入汤泉,乳水源、白云溪则向东流入桃花溪,二十四条小溪都流到了山脚下。山谷中空空荡荡,是水填满了山的腹部,激流飞溅、奔腾不息的水,都出自山腰以下,因此,山下有泉,而山上无泉。

黄山极高,打雷下雨都在山下,云气聚集从山中涌出,游荡一番又回到山中,都在山腰间飘荡。每每望见天都等山峰,白云生成一条长长的飘带,却不能到达它的顶峰。过了一段时间,云气腾涌弥漫从四面合拢成一片,遮住下面的山体,山峰却矗立在白云之上。铺展开来的云朵,放眼望去就像天海一样,忽然之间,又一下子散开,

就像受惊的野鸭和兔子,顷刻之间逃得无影无踪。黄山诸峰高高地耸立在云层之外,天空辽阔高远,是因为云气无所依附。

从汤寺以上,山上都生长着笔直的松树和各种名贵的树木,如桧树、榧树、楩树、楠树等等,藤蔓罗列其上,芳草覆盖其下。登上老人峰,只见悬崖峭壁上有很多奇特的松树,背靠石壁,横空出世。从这里往上走,没有哪一棵树不是松树,没有哪一棵松树不奇特:有树干细得像人的小腿,可是树根却盘旋曲折延伸几亩土地的;也有树根只有一丈长短,可是枝叶繁茂遮蔽道路的;有的沿着山崖横过山谷,又依靠着悬崖石壁的;也有穿过石头的缝隙,崩开山石好像从一侧生长出来的;有昂首挺立英武不凡好像一条游龙的;也有横卧着又竖起,竖起后又横卧着的。文殊院的左侧,百步云梯的背面,山势几乎垂直向下,却都有松树蹲踞其上,它们歪歪斜斜地相互靠拢在一起,与游人低头抬头之间亲近嬉戏,这是最为奇特的。

始信峰北侧的高崖之上,有一棵松树覆盖住南边的山崖,可以攀着它的树枝渡到南崖,这就是人们所说的“接引松”。它的西边有一块巨石像一座屏风立着,有一棵松树高三尺左右,枝叶铺展开来却有一亩地之广,虬曲的树干撑破石崖而出,从上往下穿过石头,巨石因此而裂为两半,松树和石头扭结在一起,这就是人们所说的“扰龙松”。石笋矼、炼丹台两座石峰各自独立并排耸起,一块石头上长出一株松树,好比女子头上的发笄,犹如马车上的华盖,两棵树参差错落高耸入云,远远望去就像两棵荠菜,真是奇特啊,诡怪啊,不能用语言来形容啊!松树下面没有土壤,就把石头当作土壤,它们的树身、树皮、树干都像石头一样。受到云雾与雨水的滋润,又经历霜雪严寒的肃杀磨砺,大概也就等同于金膏、水碧、上药、灵草一类的名贵之物,不同于寻常草木了。可是有人却想将它们砍挖下来,当作盆景放在眼前赏玩,不是很浅薄吗?

登上百步云梯往东走,有一棵屈曲伸展的松树,被雷电击中倒伏在地上,横在地上有数十丈长,树皮松针好比龙鳞龙鬣,有力地张开生长,路过的游人都觉得可惜。我笑着说:“这是大自然有意开个玩笑,违逆它的天性而折辱它,使它经过千百年之后,不知道它是怎样的枝杈交错盘曲,繁茂成奇特的景象呢!江浙一带卖梅花的园艺人,总是要挑拣梅树的老枝,将它们折弯、捆束,每到春天,就拿出那些造型最为奇特的瓶花来相互夸耀。这棵松树,大概也就是大自然制造的折枝吧!”千年之后,一定会有人验证我今天的说法,然后会心一笑的吧。

三、语言建构与运用(36分)

阅读下面的文字,完成8~10题。

云南遗存历史资料不足,一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。另一方面,恐怕是因为中国传统的历史记载,原本就只关注汉族中心区域的朝代更迭、风云变幻,常常并不很留意隔山限水的边陲,所以在常见历史文献中,关于这一区域的记载总是显得 。特别是那些非汉族人的生活世界,除了好奇或者猎奇的“采风者”,或者奉命巡视边疆的官吏,偶尔写一些“竹枝词”,画一些“蛮夷图”之外,很少有人真的对它做过深入考察和细致描述。?

可是随着西风东渐,二十世纪上半叶,西洋和东洋的学者 ,对中国学术形成了巨大冲击。为什么?因为他们的关注重心与传统中国学者 。他们不仅对“中心”的汉族中国有别出心裁的解释,( );虽然对“主流”的儒家 地研究,但对“支脉”的佛教、道教、三夷教、天主教更有巨大的热情;对历史叙述中通常占据显著位置的“上层”文化有新的论述,但对过去历史文献中往往缺席的“下层”却更为关注。?

8.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(5分)

A.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外,免不了没有受了历史记载的冷落。

B.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外,不免受了历史记载的冷落。

C.一方面固然唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。

D.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外造成的,不免受了历史记载的冷落。

解析:本题画线句子有三处错误。第一处,“由于唐代它‘不在文化区域之内’,而又被宋代划出国境之外造成的”句式杂糅,可删掉“造成的”;第二处,“而又被宋代划出国境之外”语序不当,应改为“而宋代又被划出国境之外”;第三处,“免不了没有”多重否定不当,可改为“不免”。所给四个选项中,A“免不了没有”不合逻辑。C“固然唐代它‘不在文化区域之内’,而又被宋代划出国境之外造成的”成分残缺,“免不了没有”不合逻辑。D“由于……造成的”结构混乱。

答案:B

9.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(5分)

A.四分五裂 摩肩接踵 迥然不同 始终不渝

B.支离破碎

摩肩接踵

大相径庭

始终不渝

C.四分五裂

纷至沓来

迥然不同

一如既往

D.支离破碎

纷至沓来

大相径庭

一如既往

解析:支离破碎:形容事物零散破碎,不成整体。四分五裂:形容分散、不完整、不团结。文段中修饰“记载”,应用“支离破碎”。纷至沓来:纷纷到来;连续不断地到来。摩肩接踵:形容人很多,很拥挤。这里并非人多拥挤,用“纷至沓来”合适。大相径庭:表示彼此相差很远或矛盾很大。迥然不同:形容差别很大,一点儿也不相同。“迥然不同”语意太重,而且西洋学者与东洋学者“关注重心与传统中国学者”之间并非完全不同,故选“大相径庭”更恰当。一如既往:完全跟过去一样。始终不渝:指感情,态度、信仰自始至终不改变。这里修饰“研究”,用“一如既往”更合适。

答案:D

10.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(5分)

A.而且“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

B.“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

C.也对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

D.对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

解析:本题括号前面的句子是“他们不仅对‘中心’的汉族中国有别出心裁的解释”,根据关联词语“不仅”与句子主语的关系,可确定前后分句应该共用一个主语“他们”,排除A、B。再根据关联词语“不仅……也”的搭配关系,可排除D。

答案:C

11.将下面的句子改写成一组句式整齐的句子。(6分)

天空不是最高的,最高的是我们的要求;最远的不是天边,而是永不能实现的目标;最广的不是海洋,是人们的胸怀;我们的心灵是最美的,而不是天上的彩虹。

答:?

?

?

答案:示例:最高的不是天空,而是我们的要求;最远的不是天边,而是永不能实现的目标;最广的不是海洋,而是人们的胸怀;最美的不是天上的彩虹,而是我们的心灵!

12.某网友的一幅有关“幸福”的照片在朋友圈大火,该网友描述的文字如下:在一片火红的夕阳下,遥远的小山包上,坐着两位老人,他们的脸上雕刻着岁月的痕迹,头发渲染了时间的颜色,可是他们的手却紧紧地握在了一起,互相依靠着,彼此会意地一笑。

你在生活中有类似的见闻和体会吗?请你也写一条这样的朋友圈(不必提供照片)。

要求:①60个字左右;②要有细节描写;③至少运用一种修辞手法。(15分)

答: 60字

答案:示例:修鞋工在快乐地鼓捣着那台有点破旧的补鞋机,补鞋机滴滴答答响个不停,仿佛一支酣畅的旋律在流淌。即使从早到晚一桩生意都没有,他也总是笑眯眯的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读