中考必胜——考点跟踪训练2 各种各样的生物

文档属性

| 名称 | 中考必胜——考点跟踪训练2 各种各样的生物 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2012-03-04 20:00:40 | ||

图片预览

文档简介

考点跟踪训练2 各种各样的生物

(A组)

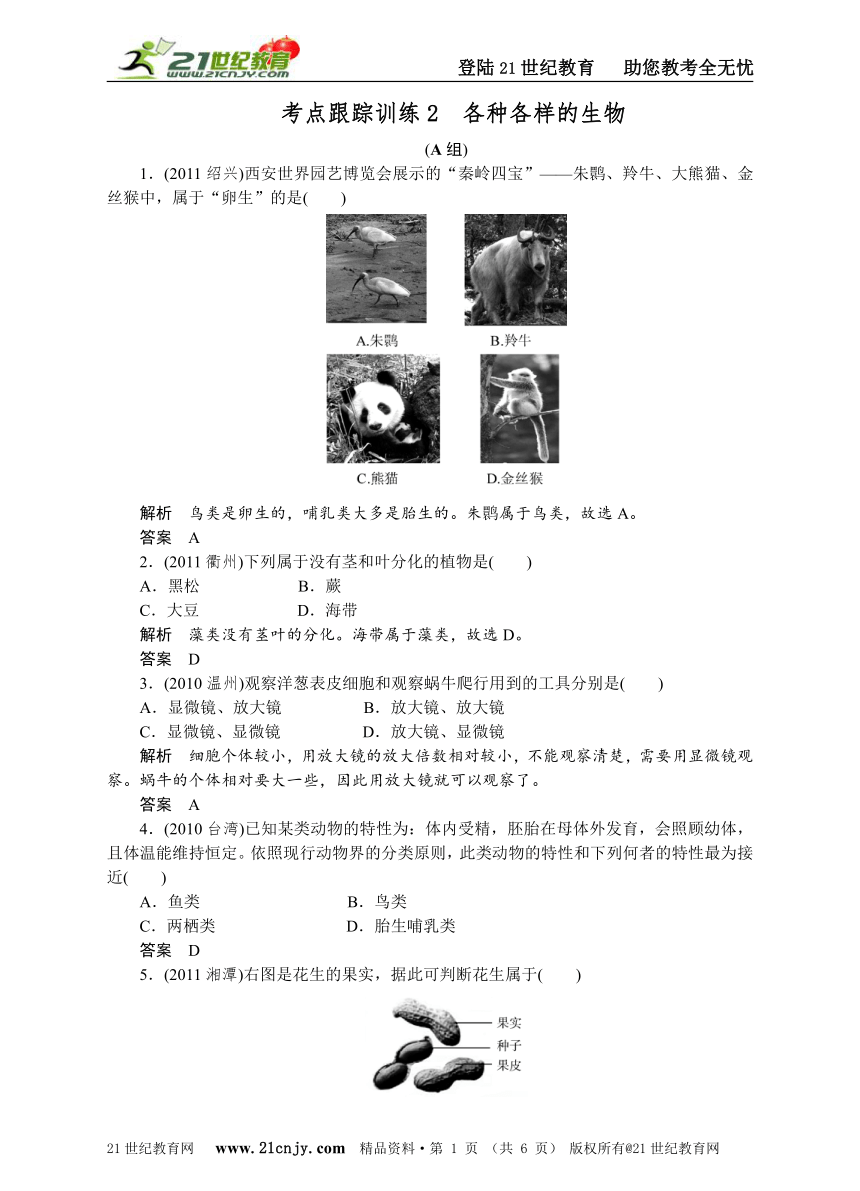

1.(2011绍兴)西安世界园艺博览会展示的“秦岭四宝”——朱鹮、羚牛、大熊猫、金丝猴中,属于“卵生”的是( )

解析 鸟类是卵生的,哺乳类大多是胎生的。朱鹮属于鸟类,故选A。

答案 A

2.(2011衢州)下列属于没有茎和叶分化的植物是( )

A.黑松 B.蕨

C.大豆 D.海带

解析 藻类没有茎叶的分化。海带属于藻类,故选D。

答案 D

3.(2010温州)观察洋葱表皮细胞和观察蜗牛爬行用到的工具分别是( )

A.显微镜、放大镜 B.放大镜、放大镜

C.显微镜、显微镜 D.放大镜、显微镜

解析 细胞个体较小,用放大镜的放大倍数相对较小,不能观察清楚,需要用显微镜观察。蜗牛的个体相对要大一些,因此用放大镜就可以观察了。

答案 A

4.(2010台湾)已知某类动物的特性为:体内受精,胚胎在母体外发育,会照顾幼体,且体温能维持恒定。依照现行动物界的分类原则,此类动物的特性和下列何者的特性最为接近( )

A.鱼类 B.鸟类

C.两栖类 D.胎生哺乳类

答案 D

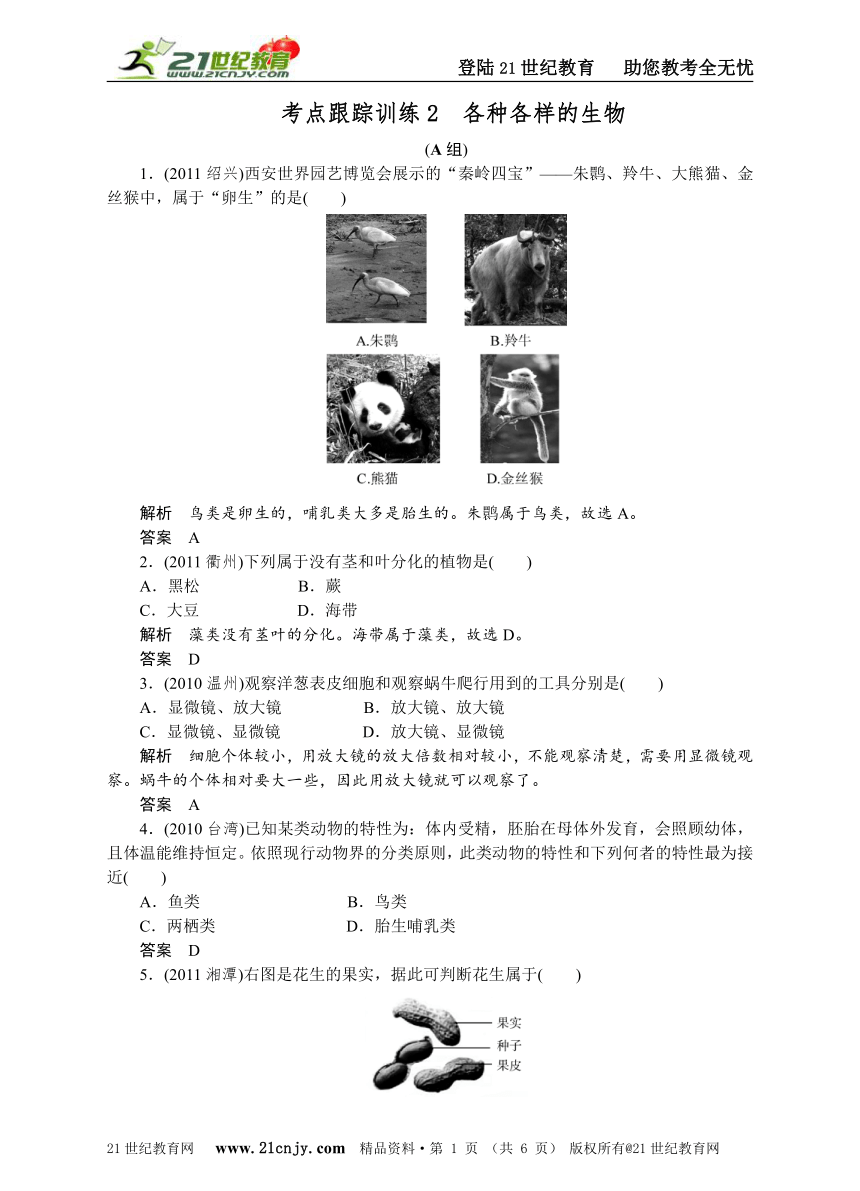

5.(2011湘潭)右图是花生的果实,据此可判断花生属于( )

A.藻类植物

B.蕨类植物

C.裸子植物

D.被子植物

解析 花生的种子有果皮包被,因此属于被子植物。

答案 D

6.(2010三明)显微镜对光结束后,从目镜内看到的视野应该是( )

A.黑暗的 B.彩色的

C.略灰的 D.白亮的

解析 显微镜对光完成后,视野光线明亮,因此看到的是白亮的。

答案 D

7.(2011烟台)“螳螂捕蝉,黄雀在后”中描述的现象体现的生物的基本特征是( )

A.生物的生活需要营养 B.生物能生长

C.生物能排出体内废物 D.生物能呼吸

解析 “螳螂捕蝉,黄雀在后”反映的是生物之间的食物关系,生物中含有营养,故选A。

答案 A

8.(2011义乌)某同学把七种动物分成鲸、麻雀、袋鼠和蟹、蝴蝶、乌贼、蚱蜢两类。他可能是根据什么特征来进行分类的?( )

①体温是否恒定 ②是否有脊椎骨 ③卵生还是胎生 ④水生还是陆生

A.①或② B.②或③

C.③或④ D.①或④

解析 前三种动物属于脊椎动物,有脊椎骨且体温恒定;后四种动物没有脊椎骨,属于无脊椎动物。

答案 A

9.(2011威海)用下列显微镜目镜和物镜放大倍数的组合观察洋葱表皮细胞,视野中细胞最大的一组是( )

A.20×、45× B.10×、40×

C.15×、10× D.5×、8×

解析 显微镜的放大倍数为物镜放大倍数和目镜放大倍数之积。放大倍数越大,看到的细胞越大。

答案 A

10.用学校实验室的光学显微镜可观察到( )

A.人类生长激素基因 B.水分子

C.流感病毒 D.洋葱表皮细胞

解析 人类生长激素基因、水分子、流感病毒的个体都很小,无法用一般的光学显微镜观察,洋葱表皮细胞个体相对要大些,可以用光学显微镜观察。

答案 D

11.郁金香、樟树、桃、松、杉、银杏这六种植物,某同学将前三种归为一类,将后三种归为另一类。他的分类依据是( )

A.有没有种子 B.种子是否有果皮包被

C.植株矮小或高大 D.叶片大小

解析 前三种能开花结果,种子有果皮包被;后三种没有花、果实,有种子,但种子裸露,无果皮包被。因此选B。

答案 B

12.使用显微镜时,正确的方法是( )

A.对光→安放→调焦距→放片→观察

B.安放→对光→放片→调焦距→观察

C.安放→放片→调焦距→对光→观察

D.安放→对光→调焦距→放片→观察

答案 B

13.(2010衢州)使用显微镜时,下列操作中符合要求的是( )

解析 观察显微镜时,要求两只眼睛都要睁开,用左眼观看,通过右眼绘图。故选D。

答案 D

14.(2011台州)雷鸟的羽毛在冬天呈白色,春天换为灰色,这是生物与环境相适应的一种现象。下列现象与此不相似的是( )

A.蚯蚓运动使土壤更肥沃

B.变色龙的体色随环境颜色而变化

C.仙人掌的叶退化成针形

D.有些树木秋天落叶,有些四季常青

解析 蚯蚓运动使土壤更肥沃,是蚯蚓影响环境,而不是蚯蚓适应环境的表现。

答案 A

(B组)

15.(2011义乌)在用光学显微镜观察装片时,由于突然停电导致视野偏暗。下列所采取的措施合理的是( )

A.凹面镜换成平面镜

B.调节粗准焦螺旋

C.换用高倍镜

D.用更大的光圈

解析 在较暗的环境下,要让视野变亮,应该增大光圈或使用凹面镜,故选D。

答案 D

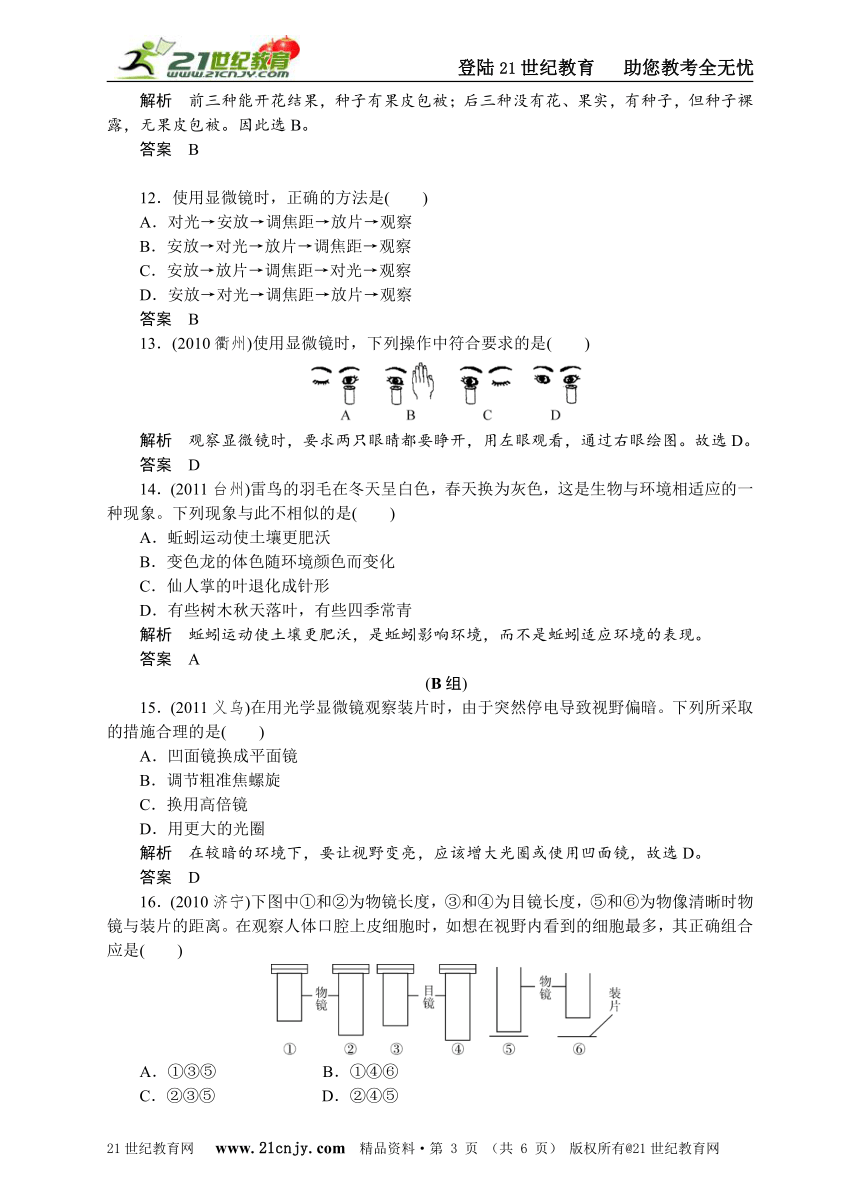

16.(2010济宁)下图中①和②为物镜长度,③和④为目镜长度,⑤和⑥为物像清晰时物镜与装片的距离。在观察人体口腔上皮细胞时,如想在视野内看到的细胞最多,其正确组合应是( )

A.①③⑤ B.①④⑥

C.②③⑤ D.②④⑤

解析 要想在视野内看到的细胞最多,放大倍数要最小,放大倍数小的目镜要长些,放大倍数小的物镜要短,物镜距离载玻片的距离大,故选B。

答案 B

17.(2010烟台)某小组的同学在探究“检测不同环境中的细菌和真菌”时提出了以下四个问题,其中不合理的是( )

A.不同环境中都有细菌和真菌存在吗?

B.细菌和真菌在什么环境中多一些?

C.什么环境中没有细菌和真菌存在?

D.为什么在密封的食物中细菌和真菌繁殖很慢?

解析 D为什么在密封的食物中细菌和真菌繁殖很慢?研究的是细菌和真菌繁殖的速度与什么有关,显然不符合题意要求。

答案 D

18.(2010宁波)生物多样性是人类赖以生存和发展的基石。下列有利于生物多样性保护的是( )

A.严格执行海洋伏季休渔制度

B.大量收集珍稀物种做标本

C.随意引进外来物种

D.大力开发自然保护区旅游资源

解析 在海洋生物繁殖期间,执行海洋伏季休渔制度,有利于海洋生物的繁殖、生长,避免过度捕捞使海洋的生物资源枯竭,有利于生物多样性保护。

答案 A

19.(2010中山)小美在海边采集到一个植物标本,它呈均匀的薄片状,没有叶脉,也没有枝条。据此可以推测该植物是( )

A.藻类植物 B.苔藓植物

C.蕨类植物 D.种子植物

解析 因为它呈均匀的薄片状,没有叶脉,也没有枝条,也就是说它没有茎叶的分化,因此它属于藻类。

答案 A

20.显微镜是初中科学实验中常用的仪器,请你回答下列有关显微镜的问题:

(1)在显微镜下观察到的物体的倒像,所成的像为上下、左右颠倒。在显微镜下观察到黑藻叶细胞中细胞质的流动方向是逆时针方向(如上左图),则其实际流动的方向是 。

(2)在显微镜下要把如上右图视野中的物像“E”从图甲转为图乙所示的状况,其正确的操作步骤是:首先将玻片往 方向移动到合适的位置,然后将低倍镜转换成高倍镜。

(3)当显微镜视野太暗时,怎样调节显微镜可以提高视野亮度?(写出两种方法)

① ;

② 。

(4)显微镜的放大倍数越高,则视野中观察到的细胞数目越 。

(5)某同学制作了一张植物叶的纵切片,放在显微镜下观察,结果观察到显微镜视野中右侧的细胞十分清晰而左侧的细胞却很模糊。经检查显微镜正常,操作步骤正确,则导致这种情况的最可能原因是 。

答案 (1)逆时针方向 (2)左下方 (3)将反光镜换成凹面镜 增大光圈 (4)少 (5)纵切片切得厚薄不均匀

21.(2011湖州)如图是根据生物的特征进行分类的图示。例如,A类动物是以卵生为分类依据进行归类的。

(1)蛇属于五类脊椎动物中的 类动物。

(2)图中C类动物是以 (填“终生用肺呼吸”或“胎生、哺乳”)为分类依据进行归类。

答案 (1)爬行 (2)胎生、哺乳

22.(2011湖州)阅读下文,回答相关问题:

恐龙到底是恒温动物,还是变温动物,常是学者热烈争辩的课题。

甲学者提出下列论点支持恐龙是恒温动物。

论点一:在寒冷的北极圈地层里常发现有土生土长的恐龙化石。

论点二:像恒温动物中的鸟类一样,少数恐龙化石也残留有能够保温的羽毛构造。

论点三:像恒温动物中的哺乳类一样,恐龙化石的骨骼中布满管脉空隙,这原先是血液流经之路。

乙学者则提出下列论点支持恐龙是变温动物,以反驳甲学者的论点。

论点四:从恐龙化石的尺寸分析,一般而言,恐龙体形都很庞大。

论点五:到了冬天,恐龙就会从寒冷的地方迁移至阳光较多、气候较暖和的地方。

论点六:恐龙具有羽毛,其主要功用是遮住夏天强烈的阳光,而非防止身体散热。

论点七:今日许多的变温动物如爬行类,其骨骼也呈现高度管脉化,但一些小型鸟类和哺乳类的恒温动物,骨骼的管脉化程度则偏低。

(1)乙学者所提的论点四至论点七中,论点 与甲学者所提的任一论点没有形成针对性反驳。

(2)若乙学者认为生活在北极圈内的恐龙仍有机会晒到阳光而提高体温,他所持的理由是 。

A.恐龙有冬眠的习惯,故不需要阳光

B.恐龙能随季节作迁移

C.恐龙具有羽毛,其主要功能是遮住阳光

答案 (1)四 (2)B

23.(2011金华、丽水)为了探究食品上滋生微生物的某些条件,将新鲜猪肉和水加热煮沸一段时间,冷却,取澄清的猪肉汁进行如下实验:

步骤一:将等量的猪肉汁分别加入标有A、B、C的三只锥形瓶中。静置1小时,然后用脱脂棉花塞住瓶口。

步骤二:把A锥形瓶放入电冰箱的冷藏室内,冷藏室的温度为6℃。

步骤三:把B锥形瓶放在实验室的桌子上,此时室温是25℃。

步骤四:把C锥形瓶加热煮沸后,放在实验室的桌子上,此时室温是25℃。

步骤五:几天后,用放大镜对三只锥形瓶内的猪肉汁进行观察,结果记录在右表内(观察不到微生物,用“-”表示;观察到有微生物,用“+”表示;微生物较多用“++”表示;微生物很多用“+++”表示)。

请回答下列问题:

(1)比较步骤三、四,你认为实验中的变量是 。(填选项字母)

A.温度 B.水分

C.是否有活的微生物

(2)通过A、B两只锥形瓶的实验及现象,可以得出的结论是________________。

(3)根据以上实验,请你写出一条日常生活中保存食品的方法_______________。

答案 (1)C (2)在一定范围内,温度越高越有利于微生物的生长(或“25℃比6℃更有利于微生物的生长”) (3)低温(用冰箱)保存食品;加热并密封(用保鲜膜密封)保存食品等。(其他合理答案也给分)

(A组)

1.(2011绍兴)西安世界园艺博览会展示的“秦岭四宝”——朱鹮、羚牛、大熊猫、金丝猴中,属于“卵生”的是( )

解析 鸟类是卵生的,哺乳类大多是胎生的。朱鹮属于鸟类,故选A。

答案 A

2.(2011衢州)下列属于没有茎和叶分化的植物是( )

A.黑松 B.蕨

C.大豆 D.海带

解析 藻类没有茎叶的分化。海带属于藻类,故选D。

答案 D

3.(2010温州)观察洋葱表皮细胞和观察蜗牛爬行用到的工具分别是( )

A.显微镜、放大镜 B.放大镜、放大镜

C.显微镜、显微镜 D.放大镜、显微镜

解析 细胞个体较小,用放大镜的放大倍数相对较小,不能观察清楚,需要用显微镜观察。蜗牛的个体相对要大一些,因此用放大镜就可以观察了。

答案 A

4.(2010台湾)已知某类动物的特性为:体内受精,胚胎在母体外发育,会照顾幼体,且体温能维持恒定。依照现行动物界的分类原则,此类动物的特性和下列何者的特性最为接近( )

A.鱼类 B.鸟类

C.两栖类 D.胎生哺乳类

答案 D

5.(2011湘潭)右图是花生的果实,据此可判断花生属于( )

A.藻类植物

B.蕨类植物

C.裸子植物

D.被子植物

解析 花生的种子有果皮包被,因此属于被子植物。

答案 D

6.(2010三明)显微镜对光结束后,从目镜内看到的视野应该是( )

A.黑暗的 B.彩色的

C.略灰的 D.白亮的

解析 显微镜对光完成后,视野光线明亮,因此看到的是白亮的。

答案 D

7.(2011烟台)“螳螂捕蝉,黄雀在后”中描述的现象体现的生物的基本特征是( )

A.生物的生活需要营养 B.生物能生长

C.生物能排出体内废物 D.生物能呼吸

解析 “螳螂捕蝉,黄雀在后”反映的是生物之间的食物关系,生物中含有营养,故选A。

答案 A

8.(2011义乌)某同学把七种动物分成鲸、麻雀、袋鼠和蟹、蝴蝶、乌贼、蚱蜢两类。他可能是根据什么特征来进行分类的?( )

①体温是否恒定 ②是否有脊椎骨 ③卵生还是胎生 ④水生还是陆生

A.①或② B.②或③

C.③或④ D.①或④

解析 前三种动物属于脊椎动物,有脊椎骨且体温恒定;后四种动物没有脊椎骨,属于无脊椎动物。

答案 A

9.(2011威海)用下列显微镜目镜和物镜放大倍数的组合观察洋葱表皮细胞,视野中细胞最大的一组是( )

A.20×、45× B.10×、40×

C.15×、10× D.5×、8×

解析 显微镜的放大倍数为物镜放大倍数和目镜放大倍数之积。放大倍数越大,看到的细胞越大。

答案 A

10.用学校实验室的光学显微镜可观察到( )

A.人类生长激素基因 B.水分子

C.流感病毒 D.洋葱表皮细胞

解析 人类生长激素基因、水分子、流感病毒的个体都很小,无法用一般的光学显微镜观察,洋葱表皮细胞个体相对要大些,可以用光学显微镜观察。

答案 D

11.郁金香、樟树、桃、松、杉、银杏这六种植物,某同学将前三种归为一类,将后三种归为另一类。他的分类依据是( )

A.有没有种子 B.种子是否有果皮包被

C.植株矮小或高大 D.叶片大小

解析 前三种能开花结果,种子有果皮包被;后三种没有花、果实,有种子,但种子裸露,无果皮包被。因此选B。

答案 B

12.使用显微镜时,正确的方法是( )

A.对光→安放→调焦距→放片→观察

B.安放→对光→放片→调焦距→观察

C.安放→放片→调焦距→对光→观察

D.安放→对光→调焦距→放片→观察

答案 B

13.(2010衢州)使用显微镜时,下列操作中符合要求的是( )

解析 观察显微镜时,要求两只眼睛都要睁开,用左眼观看,通过右眼绘图。故选D。

答案 D

14.(2011台州)雷鸟的羽毛在冬天呈白色,春天换为灰色,这是生物与环境相适应的一种现象。下列现象与此不相似的是( )

A.蚯蚓运动使土壤更肥沃

B.变色龙的体色随环境颜色而变化

C.仙人掌的叶退化成针形

D.有些树木秋天落叶,有些四季常青

解析 蚯蚓运动使土壤更肥沃,是蚯蚓影响环境,而不是蚯蚓适应环境的表现。

答案 A

(B组)

15.(2011义乌)在用光学显微镜观察装片时,由于突然停电导致视野偏暗。下列所采取的措施合理的是( )

A.凹面镜换成平面镜

B.调节粗准焦螺旋

C.换用高倍镜

D.用更大的光圈

解析 在较暗的环境下,要让视野变亮,应该增大光圈或使用凹面镜,故选D。

答案 D

16.(2010济宁)下图中①和②为物镜长度,③和④为目镜长度,⑤和⑥为物像清晰时物镜与装片的距离。在观察人体口腔上皮细胞时,如想在视野内看到的细胞最多,其正确组合应是( )

A.①③⑤ B.①④⑥

C.②③⑤ D.②④⑤

解析 要想在视野内看到的细胞最多,放大倍数要最小,放大倍数小的目镜要长些,放大倍数小的物镜要短,物镜距离载玻片的距离大,故选B。

答案 B

17.(2010烟台)某小组的同学在探究“检测不同环境中的细菌和真菌”时提出了以下四个问题,其中不合理的是( )

A.不同环境中都有细菌和真菌存在吗?

B.细菌和真菌在什么环境中多一些?

C.什么环境中没有细菌和真菌存在?

D.为什么在密封的食物中细菌和真菌繁殖很慢?

解析 D为什么在密封的食物中细菌和真菌繁殖很慢?研究的是细菌和真菌繁殖的速度与什么有关,显然不符合题意要求。

答案 D

18.(2010宁波)生物多样性是人类赖以生存和发展的基石。下列有利于生物多样性保护的是( )

A.严格执行海洋伏季休渔制度

B.大量收集珍稀物种做标本

C.随意引进外来物种

D.大力开发自然保护区旅游资源

解析 在海洋生物繁殖期间,执行海洋伏季休渔制度,有利于海洋生物的繁殖、生长,避免过度捕捞使海洋的生物资源枯竭,有利于生物多样性保护。

答案 A

19.(2010中山)小美在海边采集到一个植物标本,它呈均匀的薄片状,没有叶脉,也没有枝条。据此可以推测该植物是( )

A.藻类植物 B.苔藓植物

C.蕨类植物 D.种子植物

解析 因为它呈均匀的薄片状,没有叶脉,也没有枝条,也就是说它没有茎叶的分化,因此它属于藻类。

答案 A

20.显微镜是初中科学实验中常用的仪器,请你回答下列有关显微镜的问题:

(1)在显微镜下观察到的物体的倒像,所成的像为上下、左右颠倒。在显微镜下观察到黑藻叶细胞中细胞质的流动方向是逆时针方向(如上左图),则其实际流动的方向是 。

(2)在显微镜下要把如上右图视野中的物像“E”从图甲转为图乙所示的状况,其正确的操作步骤是:首先将玻片往 方向移动到合适的位置,然后将低倍镜转换成高倍镜。

(3)当显微镜视野太暗时,怎样调节显微镜可以提高视野亮度?(写出两种方法)

① ;

② 。

(4)显微镜的放大倍数越高,则视野中观察到的细胞数目越 。

(5)某同学制作了一张植物叶的纵切片,放在显微镜下观察,结果观察到显微镜视野中右侧的细胞十分清晰而左侧的细胞却很模糊。经检查显微镜正常,操作步骤正确,则导致这种情况的最可能原因是 。

答案 (1)逆时针方向 (2)左下方 (3)将反光镜换成凹面镜 增大光圈 (4)少 (5)纵切片切得厚薄不均匀

21.(2011湖州)如图是根据生物的特征进行分类的图示。例如,A类动物是以卵生为分类依据进行归类的。

(1)蛇属于五类脊椎动物中的 类动物。

(2)图中C类动物是以 (填“终生用肺呼吸”或“胎生、哺乳”)为分类依据进行归类。

答案 (1)爬行 (2)胎生、哺乳

22.(2011湖州)阅读下文,回答相关问题:

恐龙到底是恒温动物,还是变温动物,常是学者热烈争辩的课题。

甲学者提出下列论点支持恐龙是恒温动物。

论点一:在寒冷的北极圈地层里常发现有土生土长的恐龙化石。

论点二:像恒温动物中的鸟类一样,少数恐龙化石也残留有能够保温的羽毛构造。

论点三:像恒温动物中的哺乳类一样,恐龙化石的骨骼中布满管脉空隙,这原先是血液流经之路。

乙学者则提出下列论点支持恐龙是变温动物,以反驳甲学者的论点。

论点四:从恐龙化石的尺寸分析,一般而言,恐龙体形都很庞大。

论点五:到了冬天,恐龙就会从寒冷的地方迁移至阳光较多、气候较暖和的地方。

论点六:恐龙具有羽毛,其主要功用是遮住夏天强烈的阳光,而非防止身体散热。

论点七:今日许多的变温动物如爬行类,其骨骼也呈现高度管脉化,但一些小型鸟类和哺乳类的恒温动物,骨骼的管脉化程度则偏低。

(1)乙学者所提的论点四至论点七中,论点 与甲学者所提的任一论点没有形成针对性反驳。

(2)若乙学者认为生活在北极圈内的恐龙仍有机会晒到阳光而提高体温,他所持的理由是 。

A.恐龙有冬眠的习惯,故不需要阳光

B.恐龙能随季节作迁移

C.恐龙具有羽毛,其主要功能是遮住阳光

答案 (1)四 (2)B

23.(2011金华、丽水)为了探究食品上滋生微生物的某些条件,将新鲜猪肉和水加热煮沸一段时间,冷却,取澄清的猪肉汁进行如下实验:

步骤一:将等量的猪肉汁分别加入标有A、B、C的三只锥形瓶中。静置1小时,然后用脱脂棉花塞住瓶口。

步骤二:把A锥形瓶放入电冰箱的冷藏室内,冷藏室的温度为6℃。

步骤三:把B锥形瓶放在实验室的桌子上,此时室温是25℃。

步骤四:把C锥形瓶加热煮沸后,放在实验室的桌子上,此时室温是25℃。

步骤五:几天后,用放大镜对三只锥形瓶内的猪肉汁进行观察,结果记录在右表内(观察不到微生物,用“-”表示;观察到有微生物,用“+”表示;微生物较多用“++”表示;微生物很多用“+++”表示)。

请回答下列问题:

(1)比较步骤三、四,你认为实验中的变量是 。(填选项字母)

A.温度 B.水分

C.是否有活的微生物

(2)通过A、B两只锥形瓶的实验及现象,可以得出的结论是________________。

(3)根据以上实验,请你写出一条日常生活中保存食品的方法_______________。

答案 (1)C (2)在一定范围内,温度越高越有利于微生物的生长(或“25℃比6℃更有利于微生物的生长”) (3)低温(用冰箱)保存食品;加热并密封(用保鲜膜密封)保存食品等。(其他合理答案也给分)