2012年广东省高考备考研讨会材料 环境史与中学历史教学

文档属性

| 名称 | 2012年广东省高考备考研讨会材料 环境史与中学历史教学 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-03-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共119张PPT)

环境史与中学历史教学

梅雪芹 教授

北京师范大学历史学院

2012年3月3日,广州

目录

为什么要敬畏历史——小引

什么是环境史

环境史兴起的结果

环境史视野下的世界历史和中国历史

环境史与中学历史教学的结合

环境史教学对师生的意义

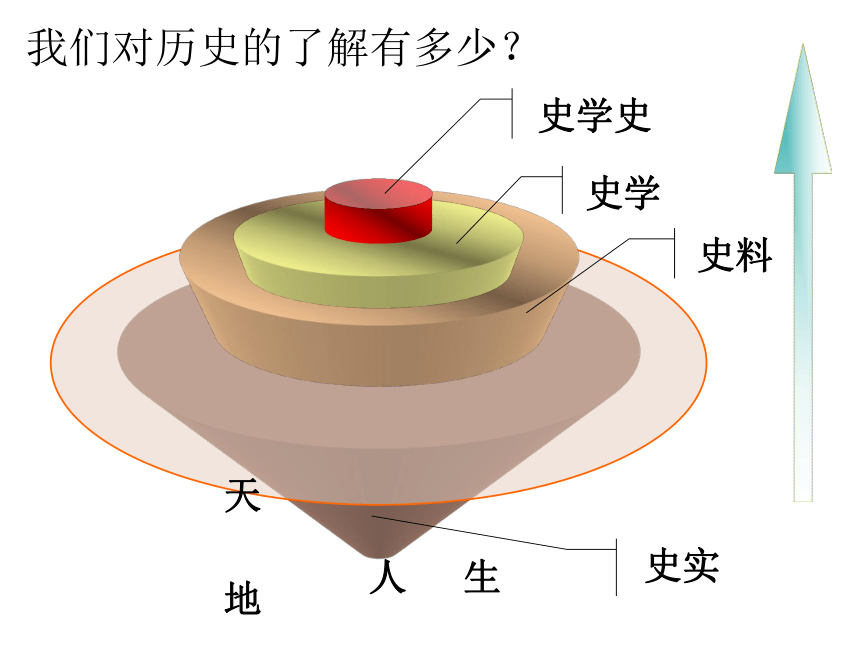

为什么要敬畏历史

历史(学)有多重要?

--历史(学)重要吗?你如何认识?

--对历史(学)的一个比喻:文科中的数学

史学史

史学

史料

史实

人 生

天

地

我们对历史的了解有多少?

我们对历史的了解有多少?

--我们了解多少历史?

--我们了解的历史有多少!

--你了解环境史吗?

敬畏历史

什么是环境史?

环境问题逼出来的历史

上下左右的历史

多学科交叉的历史

现实关怀的历史

一、环境问题逼出来的历史

环境史兴起、发展的基本历程

--最早于上个世纪六七十年代在美国冠名并被组织起来;

--八、九十年代以来在其他国家和地区的历史研究中得到重视,并在国际史学界产生重要影响;

--今天在中国史学界,环境史为越来越多的学者所了解,环境史研究甚至被列为 2006年度“中国十大学术热点”之一。

目前国际状态:日益成熟、特色鲜明的新学科

--学术组织遍地开花(全球、各洲、区域、国家、时段……)

--学术刊物声誉鹊起;在美国,《环境史》的学术影响力在历史类期刊中排名仅次于《美国历史杂志》

--学术研究果实累累

--课程教学日益系统

--人才培养蒸蒸日上

--社会服务全面推进

国内:

--深化探索和扩大影响的关头

--学科规划和建设当提上日程

环境问题严峻的局面——环境危机

二战以后地球进入“人类世”;

人类进入海陆空三栖时代,干扰了陆地所有生态系统,威胁着自己赖以生存的环境;

自然以生态破坏、环境污染的明显后果反作用于人类;

到20世纪六七十年代,环境问题,作为一个严峻的社会问题,引起公民个人、国家政府和国际社会的广泛关注。

Paradise

The Dying Earth

Two Image of the “Trilogy of the Earth”, initially produced for the Smithsonian Magazine by Suzanne Duranceau, 1990

“历史学的范围和想象都需要再一次的根本性的扩展”

国在山河破

六、七十年代环境史在美国的兴起

圣巴巴拉泄油事件(Santa Babara Oil Spill)

--1969年1月28日,美国加州南部海域一石油钻井平台爆炸,令圣巴巴拉海滩布满油污并使多种海洋生物遭殃的事件。

历史教师罗德里克·纳什的反响与作为

走下海滩,观看扑打而来的黑色潮汐;起草《圣巴巴拉环境权利宣言》

(the Santa Barbara Declaration of Environmental Rights)

1970年1月28日在圣巴巴拉泄油事件一周年纪念日宣读《圣巴巴拉环境权利宣言》

人人享有可养育生命并促进幸福之环境的权利。如果经年累月的行为损害了这一权利,今日活着的人享有为将来福祉而匡正过去的进一步的权利。有一点不证自明:世世代代对环境的无意疏忽,已将人类带到了十字关头。我们的生活质量被降低,我们对自然界的滥用威胁着我们的生存。

《圣巴巴拉环境权利宣言》

圣巴巴拉海滩环境灾难促使我们从民族和世界方面思考、行动,为此提出如下控诉:

--我们将垃圾乱扔在地上;

--我们侵占了上天赋予的空地和荒野;

--我们砍光了森林、剥落了草皮,使大地退化为荒芜尘土;

--我们污染了生而呼吸的空气;

--我们弄脏了河湖海洋连同海岸带;

--我们将致命毒素排入土壤、空气和水体,危及一切生命;

--我们灭绝了各种鸟类、动物,并使其他物种岌岌可危;

--我们使地球上人口过剩;

--我们将自然界搞得丑陋不堪、喧嚣不已,剥夺了人们享用的美景,打破了滋养其精神的静谧。

我们深知,最终要消除这些基本问题,关建在于人心,而非机械。因此,我们呼吁社会和政府承认下述原则并贯彻执行:

--我们需要一种生态意识,承认人是与其共享环境的生物群落的成员而非主人;

--我们必须将伦理规范扩展到社会关系之外,用以支配人与所有生命形态及环境本身的联系;

--我们需要一种将塑造都市环境的全新群落观,这环境为人类的所有需求而服务;

--我们必须有勇气为整个环境的福祉而将我们自己当成负责任的个体,将我们自己的后院当成这个世界,将这个世界当成我们的后院;

--我们必须拓展视野,需明白,私人和企业的所有权在事关自然世界时应受到限制,以确保社会利益和环境完整;

--我们需要充分意识到我们拥有的巨大力量、地球的脆弱性,以及人类和政府为保护地球应尽的责任;

--我们必须重新界定“进步”,要强调长时段的质,而非眼前的量。

因此,我们决心采取行动。环境正在向我们发起反扑;有鉴于此,我们倡导一场针对环境的行为革命。当然,由来已久的观念和制度难以轻易改变,而今天是我们在这颗星球上度过余生的第一天。我们将重新开始。

纳什起草和宣读的这份宣言,被认为深得美国政治家托马斯·杰斐逊的权利思想以及美国生态学家奥尔多·利奥波德(Aldo Leopold, 1887-1948)的环境伦理思想之精髓,是他们二者思想的结晶,在国际上产生了广泛的影响。

对作为历史教师的纳什本人而言

--在史学界首先使用“环境史”这一术语:1969年4月18日在费城召开的 “美国历史学家组织”(the Organization of American Historians, OAH)第62届年会上,纳什做了题为“环境史状况”的演讲;

--开展跨学科研究和人才培养工作:1970年组织、领导了一个委员会,开启新的跨学科专业“环境研究”;

--开设新课:1970年春季纳什开设一门新课,即《美国环境史》,质疑“发展等同于进步”的历史教条,关注受压迫的少数或弱势群体,认为自然也是一个受压迫的少数派;

“我们将重新开始”

--积极开拓和界定历史的新边疆:1972年“环境史”术语在史学界首次得到界定

这一年纳什在《美国环境史:新的教学前沿》中指出:“环境史将涉及人类与其整个栖息地的历史联系。这一定义……超越了人类维度,包含了一切生命,并且从根本上说,它包括环境本身。” [Roderick Nash, “American Environmental History: A New Teaching Frontier,” Pacific Historical Review, 41, no. 3 (Aug.1972), p. 363.]

与纳什同时或前后,在环境危机的大背景之下,还有不少美国历史教师和学者开始讲授涉及环境史内容的课程。

从60年代末到70年代中期,来自不同领域但共同关注环境并从事环境问题和环境史教研的学者日益汇聚起来。

他们不仅活跃于美国历史学家组织、美国研究协会、美国历史学家协会和美国地理学家协会等组织,而且进一步将他们自己组织起来,以谋求更大的发展。

到1976年一批从事环境问题研究的历史学家离开了美国历史学会,建立了他们自己的学术组织“美国环境史学会”(the American Society for Environmental History),不久还公开出版了自己的专业杂志《环境评论》,正式宣告环境史作为一门新的历史的诞生。

American Society for Environmental History being founded in 1976.

(http://www.)

学会刊物:

--《环境评论》(Environmental Review, 1976-89);

--《环境史评论》(Environmental History Review, 1990-95);

--《环境史》(1996--)

环境史应运而生

--“环境史的观点最早出现在20世纪70年代,正值关于全球困境的各种会议召开之际和几个国家的环境保护运动汇聚力量之时。也就是说,它是在一个世界范围内的文化反省和改革的时代开创起来的……”

(唐纳德·沃斯特:《自上而下 深入地球——环境史研究的兴起》,《中国社会科学报 》,2010年1月7日)

Donald Worster, ed., The Ends of the Earth,

Perspective on Modern Environmental History,

Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p. 2.

--“在我所论及的世界危机的推动下,有些历史学家终于开始接受生态学以及其他的自然科学,同时开始从根本上重新定义了我们所构想的人类事务。我们将这种重新定义称为‘环境史’,或者可以简称为21世纪的‘新史学’”。(唐纳德·沃斯特:《为什么我们需要环境史》,《世界历史》2004年第3期,第6页)

由于地区和全球层面环境问题的加剧,八、九十年代之后,环境史在很多国家的历史研究中得到重视,并在国际史学界产生重要的影响。

例一:“澳大利亚环境史研究是在当代环境问题和环境意识推动下传统的历史地理学随着国际学术交流的深入发展而不断转化的结果。”(包茂红:《史学理论研究》2009年第2期,第78页)

Australian and New Zealand Environmental History Network, established in 1997.

http://environmentalhistory-au-nz.org/

八、九十年代之后环境史在国际史学界的发展

例二:欧洲环境史的发展,“与公众对环境问题日益关注有密切联系。这种关注在1986年的切尔诺贝利核泄漏事件之后达到了顶点。长期的空气污染所导致的森林枯萎,以及北欧湖泊的酸化……使历史学家越来越意识到,人与自然的互动是值得研究的问题。尽管这种情形的出现晚于美国,尽管促进这一情形的事件不同,但起初的情形还是比较相似,其特征是历史学者对公众要求的一种回应。”(Verena Winiwarter, “Environmental History in Europe from 1994 to 2004: Enthusiasm and Consolidation,” Environmental History, vol.10(2004), p.520. )

European Society for Environmental History (ESEH), founded in1999.

http://eseh.org

2000年8月6-13日在挪威首都奥斯陆召开的第十九届国际历史科学大会上,“环境史专题讨论会”作为20个专题讨论会之一,讨论了环境史的最新发展。

“Humankind and Nature in History” being as the first of the congress’s three major themes during the 20th International Congress of Historical Sciences.

International Consortium of Environmental History Organizations (ICEHO)

--The aim of the Consortium is to foster international communication among environmental history organizations. Specific goals include sharing information, learning from the successes and failures of others, and discussing common issues, concerns, and challenges.

http://www.foresthistory.org/Events/ICEHO.html

第一届世界环境史大会:2009年8月4-8日,哥本哈根;马尔默

“第一届世界环境史大会述评”:《南开学报》2010年第1期:

--王利华:《全球学术版图上的中国环境史研究——第一届世界环境史大会之后的几点思考》

--梅雪芹 毛达:《应对“地方生计和全球挑战”的学术盛会:第一届世界环境史大会记述与展望》

--包茂红:《从第一届世界环境史大会看国际环境史研究的新动向》

2010年8月22-28日在荷兰阿姆斯特丹举办了第21届国际历史科学大会。国际历史科学大会主席Jose Luis Peset教授进行大会主题演讲,演讲题目:水与知识(Water and Knowledge )。

围绕着水与社会发展发表主题演讲的分别有:荷兰皇家历史学会主席Lex Heerma van Voss教授,演讲题目是:荷兰历史上水的作用;中国清华大学教授李伯重,演讲题目:水与中国历史;塞内加尔学者Ibrahima Thioub教授,演讲题目:水与非洲的政治想像;加拿大学者、国际历史学会秘书长Jean-Claude Robert教授:北美历史中的水。

今天在中国史学界,环境史也为越来越多的学者所认识,环境史研究甚至被列为2006年度“中国十大学术热点”之一。

--拙文:《中国环境史研究的兴起和学术渊源》;《中国环境史研究的过去、现在和未来》

九十年代以来环境史在中国的推进

在第一届世界环境史大会期间,与会的中国、日本以及美国的中国环境史研究者举行小型聚会,决定成立“东亚环境史协会”并开办网站,以加强学者之间的交流与合作,协调并推动东亚地区的环境史研究。

2009年10月东亚环境史协会成立

第一届东亚环境史会议:2011年10月24-26日,台北;总主题“资源利用及影响”,建议主题:(1)能源;(2)森林;(3)土地和海洋;(4)水(河流、湖泊、水库和地下水);(5)灾害与防治;(6)污染;(7)健康与疾病;(8)道德与正义。

环境史,与其他历史门类并不一样,它决不仅仅是人类自身自觉追求的产物,在一定意义上,它也是以危机或灾害面目出现的自然所驱使的结果;

环境史是环境问题逼出来的历史,或者说,环境史是环境危机催生的历史。

二、上下左右的历史

19世纪以来的传统政治史:以社会上层即帝王将相/精英人物的活动为对象的历史:大人物的历史/自上而下的历史;

作为20世纪新史学的社会史:以社会下层即平民百姓/弱势群体的生活为对象的历史:小人物的历史/自下而上的历史;

作为21世纪新史学的环境史:以人类社会与自然环境相互作用关系的变迁为对象的历史:天地人生的历史/上下左右的历史。

内涵

--上下:时间概念中的古今

社会关系中的阶层

空间范畴内的天地

--左右:世间万物/动植物

对已往历史的继承与发展

--继承:人与人的关系史

--发展:人与自然的关系史

画面主题:人与自然的关系

画面要素:天、地、人、生

焦点·主线:聚焦于人类与自然相互作用的历史界面,叙述以人类为主导的人与自然双向互动关系的变迁。

上下左右的历史·内涵

“To the rapid traveler the number of elms in a town is the measure of its civility.(对匆匆过客来说,小镇的榆树数是衡量其文明程度的标尺)”

——亨利·梭罗

三、多学科交叉的历史

跨学科思维与方法:环境史研究的基本方法

--以整体的、有机联系的和互动的思维模式代替了线性思维模式,这是由环境史的学科理论基础生态学导致的。

拙文《环境史思维习惯:中国近代环境史跨学科研究的起点》,《中国社会科学报》2010年9月9日,第11版。

Why did the British relate Salmon as the pollution of the Thames

--Atlantic salmon (Salmo salar)

--Most Atlantic salmon follow an anadromous fish migration pattern, in that they undergo their greatest feeding and growth in salt water, however adults return to spawn in native freshwater streams where the eggs hatch and juveniles grow through several distinct stages.

The life cycle of Salmon

--“the salmon exacting”:

“A salmon lays its eggs in gravel beds of shallow streams. The conditions are exact and the salmon exacting. A female chooses her place to spawn carefully. She tests the quality of gravel bed by raising herself into a vertical position in the water and waving her tail vigorously, then inspecting the gravel bed. There must be just the right kind of gravel bed; loose enough to provide space for flowing water to bring oxygen to the eggs, but not so loose that the bed will easily fall apart during flood stages or high water; there must be a mixture of sizes, and the bed must be at least three times her length. If she considers the gravel of the right kind, she lays her eggs.” (Daniel B. Botkin, Our Natural History: The Lessons of Lewis and Clark, p.199)

要养成环境史思维习惯:学会如何以复杂的相互适应的方式,思考有关历史、社会和自然的事象;这一思维习惯的科学基础自然是生态学。由此,当我们看到一块土地时就会本能地想到,土地不仅仅是土壤,而是一个复杂的生态系统;每平方米的土壤包含了成百上千的有机体,它们与矿物、水和阳光相互影响,创造了生命和富饶。对这个生态系统的破坏也会危及我们自身的生存。土地可能因风或水的侵蚀,因杀虫剂、除草剂或有毒垃圾的影响而毁坏。当这种情况发生时,土地就不能像从前那样继续进行光合作用,我们人类的生存也将受到极大的威胁。

四、现实关怀的历史

良史之忧忧天下

--“智者受三千年史氏之书,则能以良史之忧忧天下。”(龚自珍)

重新诠释史学的功能

环境史,简言之,是要讲一部我们人类所居住之地方的变化的故事,“就是要解释我们是如何到达我们所在的地方的:为什么我们所居住的环境像这个样子”。

我们所居住的环境,小到我们朝夕栖止的地方,大到整个地球,其变化的故事无不可以成为环境史叙述的对象。

之所以要叙述它们,不仅是为了推动历史学的发展,而且是为了促使今天的人们更好地关心被叙述的对象——环境(大气、水、土地,等等)以及环境中的人,激发人们对自然的热爱,对生存家园的呵护,同时审视自己对待自然和他人的态度与道德水平。

今天,我们可以毫不含糊地说,环境史将在21世纪史学中占据越来越重要的地位。而对于史学工作者,尤其是青年史学工作者而言,我们不妨套用霍布斯鲍姆的一句话说,环境史已经成为———还将继续是——— “一个非常理想的实验室”。(拙文《从环境的历史到环境史》,《学术研究》2006年第9期,第21页。)

环境史是这个时代所需要的历史,对青年史学工作者而言,它正日益成为比一切历史都更为理想的实验室。

环境史兴起的结果

一、历史研究对象

或史学题材的变化

着重考察自然环境与人类社会之间的互相依存和协同演化关系,使历史研究的视野、主题空前地开阔与多元

--从“制造路易十四”到“制作三文鱼”

二、历史动力观念的变化

把“地理环境(自然环境)在历史中的作用”这一命题从理论思考推向了实证研究

--作为自然力的自然(Nature as a natural agent/force/power)

--环境史在认识自然的存在时,把它当作一支活跃的力量:“雨露滋润禾苗壮,万物生长靠太阳”。

--威廉·克罗农:“……人类并非创造历史的唯一演员,其他生物也作用于历史,重大的自然进程同样如此。这样,忽略它们之影响的任何一部历史,都可能是令人遗憾的不完整的历史。”

三、历史评价尺度的变化

生态生产力标准的建构

--生态生产力,可简称为生态系统健康持续并提供有效服务的能力。

环境史叙述有时候可能使一些从前的历史英雄不再那么英明神勇。

--亚当 罗姆的《乡村里的推土机》,在战后美国一度被当作英雄来赞颂的住宅开发商,因为在不宜建筑的湿地、山坡和洪泛区开发建设,损失了湿地并削弱了其多方面的价值,夷平了山坡或破坏了它的稳固性,侵占了本属于河流的一部分,使得野生动物数量的减少加剧,土壤侵蚀更严重,洪灾更频繁,结果他们在一些人心目中也就成为了“亵渎地球”、侵害自然美景的掠夺者,和山体滑坡、洪涝等“自然”灾害的制造者。

基于上述的历史观念的重大变革,环境史在具体的历史理论和史学理论上对历史学进行全面改革或“挑战历史学的规范”,从而引发史学范式革命的前景已露端倪。看一看“环境史年表”(Timeline of Environmental History)的内容,你会感叹,环境史所揭示的历史事实和构建的历史知识与过去的历史有多么大的不同,历史中又有多少的事实曾经被遗忘,被疏忽。

环境史在具体的历史理论上的变革,可从对文明的起源和兴衰的不同解释、对资本主义的批判、对诸如阶级、财产权、自由等观念的剖析、对战争与环境关系的研究等等方面把握;环境史在具体的史学理论上的变革,可从史实、史料、史法等等方面分析。

环境史视野下的世界历史

和中国历史

一、何为环境史视野

从人与自然相互作用关系的角度看待历史的一种方法

生态史观

二、环境史视野下的世界历史

主线:人类发展与环境变迁、

参考提纲

--第一编:人与环境基本和谐的时期:环境与传统文明

--第二编:人类中心阶段:现代文明对环境的征服

--第三编:走向人与自然融合的生态中心的时代:超越现代文明的新文明观

三、环境史视野下的中国历史

依据这片土地上人类改造生存环境的能力与强度,来考虑中国历史的分期

参考提纲

环境史

与中学历史教学的结合

一、第一课堂上环境史知识

的融会贯通

注意挖掘中学历史课程中经济、政治、文化思想等部分所包含的环境知识,有意识地加强这方面的研究学习,让这部分知识发挥其应有的作用。

--关于“战国时期的百家争鸣”一课中孟子思想主张的分析、理解:教科书的做法(岳麓版必修3第一单元第二课):只注重了解其中的政治成分,对其中可贵的环境保护、维持生态平衡的部分却未加提及。

环境史的认识:《什么是环境史》第二章第21-23页:环境史学者和森林史学者所重视的孟子的思想

孟子的书中引起现代环境史学家和森林史学家注意的一节,是对牛山的描写。它极好地证明了这位哲人在观察环境变迁及其原因之时的敏锐性:

孟子曰:“牛山之木尝美矣,以其郊于大国也,斧斤伐之,可以为美乎?是其日夜之所息,雨露之所润,非无萌蘖之生焉,牛羊又从而牧之,是以若彼濯濯也。人见其濯濯也,以为未尝有材焉,此岂山之性也哉?……旦旦而伐之,可以为美乎?……故苟得其养,无物不长;苟失其养,无物不消。”

对环境史学家来说,孟子最具特色的侧重点之一,无疑是他关于资源保护实践的建议,以确保资源不会被耗尽,而能年复一年地为人们所用。他对梁惠王有一段著名的劝告:

不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

那耳熟能详的和鲜为人知的

1492

哥伦布“发现新大陆”

“哥伦布大交换”

鲜为人知的历史故事

你能想象没有西红柿的炒鸡蛋,没有辣椒的四川火锅吗?

--寓意:

--西红柿和辣椒的产地:

多亏了印地安农夫的努力,我们可以吃到从美洲传来的:玉米、马铃薯、甘薯、西红柿、南瓜、辣椒……极大地丰富了我们的饮食文化。

--美洲的西红柿和辣椒如何传到世界其他地方:

《哥伦布大交换》(克罗斯比)

--本书关心的是一四九二年后,哥伦布首次登上美洲而开启新旧世界生命形态的交流,以及这种交流所产生的生态上决定性的影响。

--核心观点:历史,绝对不是只有大人物的决策,制度的转变,政权的更替而已。气候、生物,其实更多是政治事件背后的导火线。

--这本《哥伦布大交换》,可以让我们去思索,生态与疾病,对这个世界的影响力,永远比政客更深远。

“哥伦布大交换” 概念的影响

--“哥伦布大交换”已作为的一种观念进入美洲与世界史教科书。

--“哥伦布大交换”、“生态帝国主义”已成为国外近代史标准论述的重要一环。

--这个概念提供历史学家一种新视野、新范例,以检视世界其他地区的生态交往,比如亚洲内部各地或欧、亚两洲之间。

那耳熟能详的和鲜为人知的

1789

法国大革命

吉尔伯特·怀特发表《塞耳彭自然史》

1789年,吉尔伯特·怀特发表《塞耳彭自然史》

--怀特是18世纪英国作家和博物学家。《塞耳彭自然史》是一部博物学著作,用书信体描写了家乡的草木鱼虫鸟兽。

鲜为人知的历史故事

不朽的观察,不朽的信

--怀特是莱尔、达尔文、斯宾塞与赫胥黎这一代思想巨人的先驱。

--本书是文学史上的纪念碑,不是一本科学的文献集。

--本书将作为观察的典范,作为一个人、一个地方和一个时代的画像,被后代的读者阅读。

那耳熟能详的和鲜为人知的

1918

第一次世界大战(结束)

西班牙大流感

1918年大流感

--《大流感:最致命瘟疫的史诗》(巴里):本书记述了有史以来最具毁灭性的流感(估计夺去5000万到1亿人的生命),以及20世纪科学与医学发展的历史

鲜为人知的历史故事

那耳熟能详的和鲜为人知的

20世纪30年代

30年代经济大危机

30年代美国南部平原的生态灾难

1930年代:美国大平原的生态灾难

--《尘暴:1930年代美国南部大平原》

鲜为人知的历史故事

Black Sunday April 14, 1935

Surviving the Dust Storm

Buried machinery in barn lot. Dallas, South Dakota, May 1936

二、课外探究中综合交叉

的合理引导

例子:改变世界的工业革命

--对工业革命意义的评价,过去只重视其对于政治、经济的巨大影响,而忽略了其对自然环境造成的天翻地覆的变化,现在可以以环境问题为中心,引导学生进行探究。

--指导学生搜集相关历史资料

“奥康纳之论”:“瓦特的蒸汽机在经济领域是一种胜利,可对生态领域来说无疑是一种灾难。” ([美]詹姆斯·奥康纳:《自然的理由:生态学马克思主义研究》,南京大学出版社2003年版,第15页。 )

“约翰饮用的水”

1849年,《庞奇》(Punch)——英国历史上一份著名的幽默杂志——刊登了一首配图诗。这首诗题名为“约翰饮用的水”:

这就是约翰饮用的水。

泰晤士河就这样藏污纳垢,

它供应着约翰的饮用水。

鱼儿在漆黑而臭气熏天的河中浮游,它供应着约翰的饮用水。

从粪坑和阴沟里流淌出来的污水,滋养着浮游在漆黑而臭气熏天的河中的鱼儿,

它供应着约翰的饮用水。

泰晤士河的污染源是什么?

--1866年,皇家河流污染调查委员会的第一份报告是这样描述的:“泰晤士河从克里科雷德(Cricklade)到伦敦排水系统端点这一段河道,因沿途城镇、村庄与住户排放的污水不断注入其间,使得河水总是污浊不堪。有不少的造纸厂、制革厂等工厂企业的废水也流入了泰晤士河。不仅流入泰晤士河的地表水未经任何处理,而且各种动物的尸体顺流而下,直至腐烂而成垃圾。这一区域的所有污染物,不管是固体的还是液体的,全都进入了泰晤士河,泰晤士河也就无可阻挡地成了藏污纳垢之所;同样是这一河水,在受到如此严重的污染之后,却又被抽取,用沙过滤后,输入伦敦供家庭使用。”

这份报告表明,生活污水、工业废水以及包括动物尸体在内的固体废物,是造成泰晤士河污染的主要因素。

DIRTY FATHER THAMES

Filthy river, filthy river,

Foul from London to the Nore,

--Punch, 1848

Shortly after the outbreak of the Great Stink in 1858, there was another caricature on Punch, showing that the dirty muddy ‘Old Father Thames’ was introducing his ‘children’—diphtheria, scrofula and cholera to the Fair City of London.

“Father Thames Introducing His Offspring”

白喉 淋巴结核 霍乱

THE “SILENT HIGHWAY”- MAN.

“Your MONEY or your LIFE!”

“要钱还是要命?”

Birmingham 1850

Outside of the iron and steel factory in Ruhrgebiet, Germany, 1842

工业革命和工业化创造了巨大的物质财富,但却使人类赖以生存的自然环境处在危机之中。

要使学生在感受工业化时代的巨大创造力的同时也看到肮脏的河流、高耸的烟囱和乌黑的浓烟等等,从而引导学生分析工业社会既是社会经济科技发展到一定历史阶段的必然产物,同时其创造的巨大财富也是建立在破坏生态、污染环境的基础上的。

引导学生探究的题材很多

日本明治维新:

--“足尾矿毒”事件——日本第一起公害事件,发生在栃木县的南部。

--19世纪70年代,伴随着县西南部的足尾铜矿的开发,精炼铜的燃料大量使用木材,并排出了许多有毒废料。随着树木的消失和废弃物被排入渡良濑川,流域发生了前所未有的洪涝灾害,水土流失和居民中毒加重。当地居民展开了反矿毒运动。

田中正造(1841—1913)日本明治时期的政治家;“山野之民”,一位把“亡村”等同于“亡国”的政治家

“真正的文明,不会让山荒废,不会让河枯涸,不会毁灭村庄,更不会杀戮百姓!”

美国内战

--The American Civil War: An Environmental View

Jack Temple Kirby, Miami University

http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/amcwar.htm

Disease

Union camp National Archives

"They exchange pathogens(病原体)and,

lacking immunities, many sicken, and many die."

Animals

Cities and towns

Charleston, South Carolina

Farmland

Ruins of rural house

Petersburg

Trees and forests

"The Hell Hole"

New Hope Church Battlefield, Georgia, May 1864

Signal tower, Maryland

Camp kitchen

三、实践活动中

环境史教育的熏陶

除课堂教学和课外探究外,还应结合实际,组织实践活动,使学生走出书本,到现实中去亲身感受环境问题的严重性和环境保护的紧迫性。

--由于环境的恶化,有些地方的历史遗迹正在发生令人忧心的变化,其中一部分正在遭受损毁或已经永远消失。北京孔庙里的碑刻因酸雨侵蚀,字体脱落。

--“要拯救敦煌,决不能让它成为第二个楼兰!”(?2009年10月16日)

--垃圾污染调研

环境史教学对师生的意义

环境史密切了史学与现实的联系

--对社会而言,

--对史学工作者而言,环境史学习和研究可以更好地使自己受到环境启蒙教育,教导自己如何关爱环境、保护自然……

一、对教师而言

培养自身的环境意识

--充分地利用历史课的优势,不失时机地对学生进行环境史内容教学,既是历史教师义不容辞的责任,同时也是教师作为现代社会的公民,自觉地培养自身的环境意识的重要手段。

开辟新的科研领域

--环境史作为一门新兴学科,有许多内容尚待进一步挖掘研究;有许多思维视角和理论方法值得我们借鉴,这就为广大历史工作者也包括中学历史教师提供了广阔的探索空间和发挥才能的舞台。教师可以通过多种方式,如结合家乡的变化考察其环境的变迁,分析变化的原因与结果、影响等等,以拓展乡土教材的内容,将环境史研究与教学有机地结合起来,从而取得富有地方特色的环境史研究成果。

更新历史观念和知识结构

--以自己的经历为例

二、对学生而言

综合的有机联系的历史思维的熏陶

--使学生懂得自然界是一个不可分割的整体,人类及其生产、生活活动与环境是一个休戚相关、共存共荣的整体。人类是环境的一部分,人类与其周围的环境之间是一种能动而持续的双向互动关系。过去,由于人们缺乏这方面的意识,为促进经济的发展和科技进步无视自然规律,其结果是遭致自然界的惩罚。

环境史画面中心:人与周围的环境

环境史画面要素:天、地、人、生

环境史画面特点:立体网络

关心自然、人与自然和谐的人文情感的教育

Which kind of life do we prefer to

谢谢!

环境史与中学历史教学

梅雪芹 教授

北京师范大学历史学院

2012年3月3日,广州

目录

为什么要敬畏历史——小引

什么是环境史

环境史兴起的结果

环境史视野下的世界历史和中国历史

环境史与中学历史教学的结合

环境史教学对师生的意义

为什么要敬畏历史

历史(学)有多重要?

--历史(学)重要吗?你如何认识?

--对历史(学)的一个比喻:文科中的数学

史学史

史学

史料

史实

人 生

天

地

我们对历史的了解有多少?

我们对历史的了解有多少?

--我们了解多少历史?

--我们了解的历史有多少!

--你了解环境史吗?

敬畏历史

什么是环境史?

环境问题逼出来的历史

上下左右的历史

多学科交叉的历史

现实关怀的历史

一、环境问题逼出来的历史

环境史兴起、发展的基本历程

--最早于上个世纪六七十年代在美国冠名并被组织起来;

--八、九十年代以来在其他国家和地区的历史研究中得到重视,并在国际史学界产生重要影响;

--今天在中国史学界,环境史为越来越多的学者所了解,环境史研究甚至被列为 2006年度“中国十大学术热点”之一。

目前国际状态:日益成熟、特色鲜明的新学科

--学术组织遍地开花(全球、各洲、区域、国家、时段……)

--学术刊物声誉鹊起;在美国,《环境史》的学术影响力在历史类期刊中排名仅次于《美国历史杂志》

--学术研究果实累累

--课程教学日益系统

--人才培养蒸蒸日上

--社会服务全面推进

国内:

--深化探索和扩大影响的关头

--学科规划和建设当提上日程

环境问题严峻的局面——环境危机

二战以后地球进入“人类世”;

人类进入海陆空三栖时代,干扰了陆地所有生态系统,威胁着自己赖以生存的环境;

自然以生态破坏、环境污染的明显后果反作用于人类;

到20世纪六七十年代,环境问题,作为一个严峻的社会问题,引起公民个人、国家政府和国际社会的广泛关注。

Paradise

The Dying Earth

Two Image of the “Trilogy of the Earth”, initially produced for the Smithsonian Magazine by Suzanne Duranceau, 1990

“历史学的范围和想象都需要再一次的根本性的扩展”

国在山河破

六、七十年代环境史在美国的兴起

圣巴巴拉泄油事件(Santa Babara Oil Spill)

--1969年1月28日,美国加州南部海域一石油钻井平台爆炸,令圣巴巴拉海滩布满油污并使多种海洋生物遭殃的事件。

历史教师罗德里克·纳什的反响与作为

走下海滩,观看扑打而来的黑色潮汐;起草《圣巴巴拉环境权利宣言》

(the Santa Barbara Declaration of Environmental Rights)

1970年1月28日在圣巴巴拉泄油事件一周年纪念日宣读《圣巴巴拉环境权利宣言》

人人享有可养育生命并促进幸福之环境的权利。如果经年累月的行为损害了这一权利,今日活着的人享有为将来福祉而匡正过去的进一步的权利。有一点不证自明:世世代代对环境的无意疏忽,已将人类带到了十字关头。我们的生活质量被降低,我们对自然界的滥用威胁着我们的生存。

《圣巴巴拉环境权利宣言》

圣巴巴拉海滩环境灾难促使我们从民族和世界方面思考、行动,为此提出如下控诉:

--我们将垃圾乱扔在地上;

--我们侵占了上天赋予的空地和荒野;

--我们砍光了森林、剥落了草皮,使大地退化为荒芜尘土;

--我们污染了生而呼吸的空气;

--我们弄脏了河湖海洋连同海岸带;

--我们将致命毒素排入土壤、空气和水体,危及一切生命;

--我们灭绝了各种鸟类、动物,并使其他物种岌岌可危;

--我们使地球上人口过剩;

--我们将自然界搞得丑陋不堪、喧嚣不已,剥夺了人们享用的美景,打破了滋养其精神的静谧。

我们深知,最终要消除这些基本问题,关建在于人心,而非机械。因此,我们呼吁社会和政府承认下述原则并贯彻执行:

--我们需要一种生态意识,承认人是与其共享环境的生物群落的成员而非主人;

--我们必须将伦理规范扩展到社会关系之外,用以支配人与所有生命形态及环境本身的联系;

--我们需要一种将塑造都市环境的全新群落观,这环境为人类的所有需求而服务;

--我们必须有勇气为整个环境的福祉而将我们自己当成负责任的个体,将我们自己的后院当成这个世界,将这个世界当成我们的后院;

--我们必须拓展视野,需明白,私人和企业的所有权在事关自然世界时应受到限制,以确保社会利益和环境完整;

--我们需要充分意识到我们拥有的巨大力量、地球的脆弱性,以及人类和政府为保护地球应尽的责任;

--我们必须重新界定“进步”,要强调长时段的质,而非眼前的量。

因此,我们决心采取行动。环境正在向我们发起反扑;有鉴于此,我们倡导一场针对环境的行为革命。当然,由来已久的观念和制度难以轻易改变,而今天是我们在这颗星球上度过余生的第一天。我们将重新开始。

纳什起草和宣读的这份宣言,被认为深得美国政治家托马斯·杰斐逊的权利思想以及美国生态学家奥尔多·利奥波德(Aldo Leopold, 1887-1948)的环境伦理思想之精髓,是他们二者思想的结晶,在国际上产生了广泛的影响。

对作为历史教师的纳什本人而言

--在史学界首先使用“环境史”这一术语:1969年4月18日在费城召开的 “美国历史学家组织”(the Organization of American Historians, OAH)第62届年会上,纳什做了题为“环境史状况”的演讲;

--开展跨学科研究和人才培养工作:1970年组织、领导了一个委员会,开启新的跨学科专业“环境研究”;

--开设新课:1970年春季纳什开设一门新课,即《美国环境史》,质疑“发展等同于进步”的历史教条,关注受压迫的少数或弱势群体,认为自然也是一个受压迫的少数派;

“我们将重新开始”

--积极开拓和界定历史的新边疆:1972年“环境史”术语在史学界首次得到界定

这一年纳什在《美国环境史:新的教学前沿》中指出:“环境史将涉及人类与其整个栖息地的历史联系。这一定义……超越了人类维度,包含了一切生命,并且从根本上说,它包括环境本身。” [Roderick Nash, “American Environmental History: A New Teaching Frontier,” Pacific Historical Review, 41, no. 3 (Aug.1972), p. 363.]

与纳什同时或前后,在环境危机的大背景之下,还有不少美国历史教师和学者开始讲授涉及环境史内容的课程。

从60年代末到70年代中期,来自不同领域但共同关注环境并从事环境问题和环境史教研的学者日益汇聚起来。

他们不仅活跃于美国历史学家组织、美国研究协会、美国历史学家协会和美国地理学家协会等组织,而且进一步将他们自己组织起来,以谋求更大的发展。

到1976年一批从事环境问题研究的历史学家离开了美国历史学会,建立了他们自己的学术组织“美国环境史学会”(the American Society for Environmental History),不久还公开出版了自己的专业杂志《环境评论》,正式宣告环境史作为一门新的历史的诞生。

American Society for Environmental History being founded in 1976.

(http://www.)

学会刊物:

--《环境评论》(Environmental Review, 1976-89);

--《环境史评论》(Environmental History Review, 1990-95);

--《环境史》(1996--)

环境史应运而生

--“环境史的观点最早出现在20世纪70年代,正值关于全球困境的各种会议召开之际和几个国家的环境保护运动汇聚力量之时。也就是说,它是在一个世界范围内的文化反省和改革的时代开创起来的……”

(唐纳德·沃斯特:《自上而下 深入地球——环境史研究的兴起》,《中国社会科学报 》,2010年1月7日)

Donald Worster, ed., The Ends of the Earth,

Perspective on Modern Environmental History,

Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p. 2.

--“在我所论及的世界危机的推动下,有些历史学家终于开始接受生态学以及其他的自然科学,同时开始从根本上重新定义了我们所构想的人类事务。我们将这种重新定义称为‘环境史’,或者可以简称为21世纪的‘新史学’”。(唐纳德·沃斯特:《为什么我们需要环境史》,《世界历史》2004年第3期,第6页)

由于地区和全球层面环境问题的加剧,八、九十年代之后,环境史在很多国家的历史研究中得到重视,并在国际史学界产生重要的影响。

例一:“澳大利亚环境史研究是在当代环境问题和环境意识推动下传统的历史地理学随着国际学术交流的深入发展而不断转化的结果。”(包茂红:《史学理论研究》2009年第2期,第78页)

Australian and New Zealand Environmental History Network, established in 1997.

http://environmentalhistory-au-nz.org/

八、九十年代之后环境史在国际史学界的发展

例二:欧洲环境史的发展,“与公众对环境问题日益关注有密切联系。这种关注在1986年的切尔诺贝利核泄漏事件之后达到了顶点。长期的空气污染所导致的森林枯萎,以及北欧湖泊的酸化……使历史学家越来越意识到,人与自然的互动是值得研究的问题。尽管这种情形的出现晚于美国,尽管促进这一情形的事件不同,但起初的情形还是比较相似,其特征是历史学者对公众要求的一种回应。”(Verena Winiwarter, “Environmental History in Europe from 1994 to 2004: Enthusiasm and Consolidation,” Environmental History, vol.10(2004), p.520. )

European Society for Environmental History (ESEH), founded in1999.

http://eseh.org

2000年8月6-13日在挪威首都奥斯陆召开的第十九届国际历史科学大会上,“环境史专题讨论会”作为20个专题讨论会之一,讨论了环境史的最新发展。

“Humankind and Nature in History” being as the first of the congress’s three major themes during the 20th International Congress of Historical Sciences.

International Consortium of Environmental History Organizations (ICEHO)

--The aim of the Consortium is to foster international communication among environmental history organizations. Specific goals include sharing information, learning from the successes and failures of others, and discussing common issues, concerns, and challenges.

http://www.foresthistory.org/Events/ICEHO.html

第一届世界环境史大会:2009年8月4-8日,哥本哈根;马尔默

“第一届世界环境史大会述评”:《南开学报》2010年第1期:

--王利华:《全球学术版图上的中国环境史研究——第一届世界环境史大会之后的几点思考》

--梅雪芹 毛达:《应对“地方生计和全球挑战”的学术盛会:第一届世界环境史大会记述与展望》

--包茂红:《从第一届世界环境史大会看国际环境史研究的新动向》

2010年8月22-28日在荷兰阿姆斯特丹举办了第21届国际历史科学大会。国际历史科学大会主席Jose Luis Peset教授进行大会主题演讲,演讲题目:水与知识(Water and Knowledge )。

围绕着水与社会发展发表主题演讲的分别有:荷兰皇家历史学会主席Lex Heerma van Voss教授,演讲题目是:荷兰历史上水的作用;中国清华大学教授李伯重,演讲题目:水与中国历史;塞内加尔学者Ibrahima Thioub教授,演讲题目:水与非洲的政治想像;加拿大学者、国际历史学会秘书长Jean-Claude Robert教授:北美历史中的水。

今天在中国史学界,环境史也为越来越多的学者所认识,环境史研究甚至被列为2006年度“中国十大学术热点”之一。

--拙文:《中国环境史研究的兴起和学术渊源》;《中国环境史研究的过去、现在和未来》

九十年代以来环境史在中国的推进

在第一届世界环境史大会期间,与会的中国、日本以及美国的中国环境史研究者举行小型聚会,决定成立“东亚环境史协会”并开办网站,以加强学者之间的交流与合作,协调并推动东亚地区的环境史研究。

2009年10月东亚环境史协会成立

第一届东亚环境史会议:2011年10月24-26日,台北;总主题“资源利用及影响”,建议主题:(1)能源;(2)森林;(3)土地和海洋;(4)水(河流、湖泊、水库和地下水);(5)灾害与防治;(6)污染;(7)健康与疾病;(8)道德与正义。

环境史,与其他历史门类并不一样,它决不仅仅是人类自身自觉追求的产物,在一定意义上,它也是以危机或灾害面目出现的自然所驱使的结果;

环境史是环境问题逼出来的历史,或者说,环境史是环境危机催生的历史。

二、上下左右的历史

19世纪以来的传统政治史:以社会上层即帝王将相/精英人物的活动为对象的历史:大人物的历史/自上而下的历史;

作为20世纪新史学的社会史:以社会下层即平民百姓/弱势群体的生活为对象的历史:小人物的历史/自下而上的历史;

作为21世纪新史学的环境史:以人类社会与自然环境相互作用关系的变迁为对象的历史:天地人生的历史/上下左右的历史。

内涵

--上下:时间概念中的古今

社会关系中的阶层

空间范畴内的天地

--左右:世间万物/动植物

对已往历史的继承与发展

--继承:人与人的关系史

--发展:人与自然的关系史

画面主题:人与自然的关系

画面要素:天、地、人、生

焦点·主线:聚焦于人类与自然相互作用的历史界面,叙述以人类为主导的人与自然双向互动关系的变迁。

上下左右的历史·内涵

“To the rapid traveler the number of elms in a town is the measure of its civility.(对匆匆过客来说,小镇的榆树数是衡量其文明程度的标尺)”

——亨利·梭罗

三、多学科交叉的历史

跨学科思维与方法:环境史研究的基本方法

--以整体的、有机联系的和互动的思维模式代替了线性思维模式,这是由环境史的学科理论基础生态学导致的。

拙文《环境史思维习惯:中国近代环境史跨学科研究的起点》,《中国社会科学报》2010年9月9日,第11版。

Why did the British relate Salmon as the pollution of the Thames

--Atlantic salmon (Salmo salar)

--Most Atlantic salmon follow an anadromous fish migration pattern, in that they undergo their greatest feeding and growth in salt water, however adults return to spawn in native freshwater streams where the eggs hatch and juveniles grow through several distinct stages.

The life cycle of Salmon

--“the salmon exacting”:

“A salmon lays its eggs in gravel beds of shallow streams. The conditions are exact and the salmon exacting. A female chooses her place to spawn carefully. She tests the quality of gravel bed by raising herself into a vertical position in the water and waving her tail vigorously, then inspecting the gravel bed. There must be just the right kind of gravel bed; loose enough to provide space for flowing water to bring oxygen to the eggs, but not so loose that the bed will easily fall apart during flood stages or high water; there must be a mixture of sizes, and the bed must be at least three times her length. If she considers the gravel of the right kind, she lays her eggs.” (Daniel B. Botkin, Our Natural History: The Lessons of Lewis and Clark, p.199)

要养成环境史思维习惯:学会如何以复杂的相互适应的方式,思考有关历史、社会和自然的事象;这一思维习惯的科学基础自然是生态学。由此,当我们看到一块土地时就会本能地想到,土地不仅仅是土壤,而是一个复杂的生态系统;每平方米的土壤包含了成百上千的有机体,它们与矿物、水和阳光相互影响,创造了生命和富饶。对这个生态系统的破坏也会危及我们自身的生存。土地可能因风或水的侵蚀,因杀虫剂、除草剂或有毒垃圾的影响而毁坏。当这种情况发生时,土地就不能像从前那样继续进行光合作用,我们人类的生存也将受到极大的威胁。

四、现实关怀的历史

良史之忧忧天下

--“智者受三千年史氏之书,则能以良史之忧忧天下。”(龚自珍)

重新诠释史学的功能

环境史,简言之,是要讲一部我们人类所居住之地方的变化的故事,“就是要解释我们是如何到达我们所在的地方的:为什么我们所居住的环境像这个样子”。

我们所居住的环境,小到我们朝夕栖止的地方,大到整个地球,其变化的故事无不可以成为环境史叙述的对象。

之所以要叙述它们,不仅是为了推动历史学的发展,而且是为了促使今天的人们更好地关心被叙述的对象——环境(大气、水、土地,等等)以及环境中的人,激发人们对自然的热爱,对生存家园的呵护,同时审视自己对待自然和他人的态度与道德水平。

今天,我们可以毫不含糊地说,环境史将在21世纪史学中占据越来越重要的地位。而对于史学工作者,尤其是青年史学工作者而言,我们不妨套用霍布斯鲍姆的一句话说,环境史已经成为———还将继续是——— “一个非常理想的实验室”。(拙文《从环境的历史到环境史》,《学术研究》2006年第9期,第21页。)

环境史是这个时代所需要的历史,对青年史学工作者而言,它正日益成为比一切历史都更为理想的实验室。

环境史兴起的结果

一、历史研究对象

或史学题材的变化

着重考察自然环境与人类社会之间的互相依存和协同演化关系,使历史研究的视野、主题空前地开阔与多元

--从“制造路易十四”到“制作三文鱼”

二、历史动力观念的变化

把“地理环境(自然环境)在历史中的作用”这一命题从理论思考推向了实证研究

--作为自然力的自然(Nature as a natural agent/force/power)

--环境史在认识自然的存在时,把它当作一支活跃的力量:“雨露滋润禾苗壮,万物生长靠太阳”。

--威廉·克罗农:“……人类并非创造历史的唯一演员,其他生物也作用于历史,重大的自然进程同样如此。这样,忽略它们之影响的任何一部历史,都可能是令人遗憾的不完整的历史。”

三、历史评价尺度的变化

生态生产力标准的建构

--生态生产力,可简称为生态系统健康持续并提供有效服务的能力。

环境史叙述有时候可能使一些从前的历史英雄不再那么英明神勇。

--亚当 罗姆的《乡村里的推土机》,在战后美国一度被当作英雄来赞颂的住宅开发商,因为在不宜建筑的湿地、山坡和洪泛区开发建设,损失了湿地并削弱了其多方面的价值,夷平了山坡或破坏了它的稳固性,侵占了本属于河流的一部分,使得野生动物数量的减少加剧,土壤侵蚀更严重,洪灾更频繁,结果他们在一些人心目中也就成为了“亵渎地球”、侵害自然美景的掠夺者,和山体滑坡、洪涝等“自然”灾害的制造者。

基于上述的历史观念的重大变革,环境史在具体的历史理论和史学理论上对历史学进行全面改革或“挑战历史学的规范”,从而引发史学范式革命的前景已露端倪。看一看“环境史年表”(Timeline of Environmental History)的内容,你会感叹,环境史所揭示的历史事实和构建的历史知识与过去的历史有多么大的不同,历史中又有多少的事实曾经被遗忘,被疏忽。

环境史在具体的历史理论上的变革,可从对文明的起源和兴衰的不同解释、对资本主义的批判、对诸如阶级、财产权、自由等观念的剖析、对战争与环境关系的研究等等方面把握;环境史在具体的史学理论上的变革,可从史实、史料、史法等等方面分析。

环境史视野下的世界历史

和中国历史

一、何为环境史视野

从人与自然相互作用关系的角度看待历史的一种方法

生态史观

二、环境史视野下的世界历史

主线:人类发展与环境变迁、

参考提纲

--第一编:人与环境基本和谐的时期:环境与传统文明

--第二编:人类中心阶段:现代文明对环境的征服

--第三编:走向人与自然融合的生态中心的时代:超越现代文明的新文明观

三、环境史视野下的中国历史

依据这片土地上人类改造生存环境的能力与强度,来考虑中国历史的分期

参考提纲

环境史

与中学历史教学的结合

一、第一课堂上环境史知识

的融会贯通

注意挖掘中学历史课程中经济、政治、文化思想等部分所包含的环境知识,有意识地加强这方面的研究学习,让这部分知识发挥其应有的作用。

--关于“战国时期的百家争鸣”一课中孟子思想主张的分析、理解:教科书的做法(岳麓版必修3第一单元第二课):只注重了解其中的政治成分,对其中可贵的环境保护、维持生态平衡的部分却未加提及。

环境史的认识:《什么是环境史》第二章第21-23页:环境史学者和森林史学者所重视的孟子的思想

孟子的书中引起现代环境史学家和森林史学家注意的一节,是对牛山的描写。它极好地证明了这位哲人在观察环境变迁及其原因之时的敏锐性:

孟子曰:“牛山之木尝美矣,以其郊于大国也,斧斤伐之,可以为美乎?是其日夜之所息,雨露之所润,非无萌蘖之生焉,牛羊又从而牧之,是以若彼濯濯也。人见其濯濯也,以为未尝有材焉,此岂山之性也哉?……旦旦而伐之,可以为美乎?……故苟得其养,无物不长;苟失其养,无物不消。”

对环境史学家来说,孟子最具特色的侧重点之一,无疑是他关于资源保护实践的建议,以确保资源不会被耗尽,而能年复一年地为人们所用。他对梁惠王有一段著名的劝告:

不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

那耳熟能详的和鲜为人知的

1492

哥伦布“发现新大陆”

“哥伦布大交换”

鲜为人知的历史故事

你能想象没有西红柿的炒鸡蛋,没有辣椒的四川火锅吗?

--寓意:

--西红柿和辣椒的产地:

多亏了印地安农夫的努力,我们可以吃到从美洲传来的:玉米、马铃薯、甘薯、西红柿、南瓜、辣椒……极大地丰富了我们的饮食文化。

--美洲的西红柿和辣椒如何传到世界其他地方:

《哥伦布大交换》(克罗斯比)

--本书关心的是一四九二年后,哥伦布首次登上美洲而开启新旧世界生命形态的交流,以及这种交流所产生的生态上决定性的影响。

--核心观点:历史,绝对不是只有大人物的决策,制度的转变,政权的更替而已。气候、生物,其实更多是政治事件背后的导火线。

--这本《哥伦布大交换》,可以让我们去思索,生态与疾病,对这个世界的影响力,永远比政客更深远。

“哥伦布大交换” 概念的影响

--“哥伦布大交换”已作为的一种观念进入美洲与世界史教科书。

--“哥伦布大交换”、“生态帝国主义”已成为国外近代史标准论述的重要一环。

--这个概念提供历史学家一种新视野、新范例,以检视世界其他地区的生态交往,比如亚洲内部各地或欧、亚两洲之间。

那耳熟能详的和鲜为人知的

1789

法国大革命

吉尔伯特·怀特发表《塞耳彭自然史》

1789年,吉尔伯特·怀特发表《塞耳彭自然史》

--怀特是18世纪英国作家和博物学家。《塞耳彭自然史》是一部博物学著作,用书信体描写了家乡的草木鱼虫鸟兽。

鲜为人知的历史故事

不朽的观察,不朽的信

--怀特是莱尔、达尔文、斯宾塞与赫胥黎这一代思想巨人的先驱。

--本书是文学史上的纪念碑,不是一本科学的文献集。

--本书将作为观察的典范,作为一个人、一个地方和一个时代的画像,被后代的读者阅读。

那耳熟能详的和鲜为人知的

1918

第一次世界大战(结束)

西班牙大流感

1918年大流感

--《大流感:最致命瘟疫的史诗》(巴里):本书记述了有史以来最具毁灭性的流感(估计夺去5000万到1亿人的生命),以及20世纪科学与医学发展的历史

鲜为人知的历史故事

那耳熟能详的和鲜为人知的

20世纪30年代

30年代经济大危机

30年代美国南部平原的生态灾难

1930年代:美国大平原的生态灾难

--《尘暴:1930年代美国南部大平原》

鲜为人知的历史故事

Black Sunday April 14, 1935

Surviving the Dust Storm

Buried machinery in barn lot. Dallas, South Dakota, May 1936

二、课外探究中综合交叉

的合理引导

例子:改变世界的工业革命

--对工业革命意义的评价,过去只重视其对于政治、经济的巨大影响,而忽略了其对自然环境造成的天翻地覆的变化,现在可以以环境问题为中心,引导学生进行探究。

--指导学生搜集相关历史资料

“奥康纳之论”:“瓦特的蒸汽机在经济领域是一种胜利,可对生态领域来说无疑是一种灾难。” ([美]詹姆斯·奥康纳:《自然的理由:生态学马克思主义研究》,南京大学出版社2003年版,第15页。 )

“约翰饮用的水”

1849年,《庞奇》(Punch)——英国历史上一份著名的幽默杂志——刊登了一首配图诗。这首诗题名为“约翰饮用的水”:

这就是约翰饮用的水。

泰晤士河就这样藏污纳垢,

它供应着约翰的饮用水。

鱼儿在漆黑而臭气熏天的河中浮游,它供应着约翰的饮用水。

从粪坑和阴沟里流淌出来的污水,滋养着浮游在漆黑而臭气熏天的河中的鱼儿,

它供应着约翰的饮用水。

泰晤士河的污染源是什么?

--1866年,皇家河流污染调查委员会的第一份报告是这样描述的:“泰晤士河从克里科雷德(Cricklade)到伦敦排水系统端点这一段河道,因沿途城镇、村庄与住户排放的污水不断注入其间,使得河水总是污浊不堪。有不少的造纸厂、制革厂等工厂企业的废水也流入了泰晤士河。不仅流入泰晤士河的地表水未经任何处理,而且各种动物的尸体顺流而下,直至腐烂而成垃圾。这一区域的所有污染物,不管是固体的还是液体的,全都进入了泰晤士河,泰晤士河也就无可阻挡地成了藏污纳垢之所;同样是这一河水,在受到如此严重的污染之后,却又被抽取,用沙过滤后,输入伦敦供家庭使用。”

这份报告表明,生活污水、工业废水以及包括动物尸体在内的固体废物,是造成泰晤士河污染的主要因素。

DIRTY FATHER THAMES

Filthy river, filthy river,

Foul from London to the Nore,

--Punch, 1848

Shortly after the outbreak of the Great Stink in 1858, there was another caricature on Punch, showing that the dirty muddy ‘Old Father Thames’ was introducing his ‘children’—diphtheria, scrofula and cholera to the Fair City of London.

“Father Thames Introducing His Offspring”

白喉 淋巴结核 霍乱

THE “SILENT HIGHWAY”- MAN.

“Your MONEY or your LIFE!”

“要钱还是要命?”

Birmingham 1850

Outside of the iron and steel factory in Ruhrgebiet, Germany, 1842

工业革命和工业化创造了巨大的物质财富,但却使人类赖以生存的自然环境处在危机之中。

要使学生在感受工业化时代的巨大创造力的同时也看到肮脏的河流、高耸的烟囱和乌黑的浓烟等等,从而引导学生分析工业社会既是社会经济科技发展到一定历史阶段的必然产物,同时其创造的巨大财富也是建立在破坏生态、污染环境的基础上的。

引导学生探究的题材很多

日本明治维新:

--“足尾矿毒”事件——日本第一起公害事件,发生在栃木县的南部。

--19世纪70年代,伴随着县西南部的足尾铜矿的开发,精炼铜的燃料大量使用木材,并排出了许多有毒废料。随着树木的消失和废弃物被排入渡良濑川,流域发生了前所未有的洪涝灾害,水土流失和居民中毒加重。当地居民展开了反矿毒运动。

田中正造(1841—1913)日本明治时期的政治家;“山野之民”,一位把“亡村”等同于“亡国”的政治家

“真正的文明,不会让山荒废,不会让河枯涸,不会毁灭村庄,更不会杀戮百姓!”

美国内战

--The American Civil War: An Environmental View

Jack Temple Kirby, Miami University

http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/amcwar.htm

Disease

Union camp National Archives

"They exchange pathogens(病原体)and,

lacking immunities, many sicken, and many die."

Animals

Cities and towns

Charleston, South Carolina

Farmland

Ruins of rural house

Petersburg

Trees and forests

"The Hell Hole"

New Hope Church Battlefield, Georgia, May 1864

Signal tower, Maryland

Camp kitchen

三、实践活动中

环境史教育的熏陶

除课堂教学和课外探究外,还应结合实际,组织实践活动,使学生走出书本,到现实中去亲身感受环境问题的严重性和环境保护的紧迫性。

--由于环境的恶化,有些地方的历史遗迹正在发生令人忧心的变化,其中一部分正在遭受损毁或已经永远消失。北京孔庙里的碑刻因酸雨侵蚀,字体脱落。

--“要拯救敦煌,决不能让它成为第二个楼兰!”(?2009年10月16日)

--垃圾污染调研

环境史教学对师生的意义

环境史密切了史学与现实的联系

--对社会而言,

--对史学工作者而言,环境史学习和研究可以更好地使自己受到环境启蒙教育,教导自己如何关爱环境、保护自然……

一、对教师而言

培养自身的环境意识

--充分地利用历史课的优势,不失时机地对学生进行环境史内容教学,既是历史教师义不容辞的责任,同时也是教师作为现代社会的公民,自觉地培养自身的环境意识的重要手段。

开辟新的科研领域

--环境史作为一门新兴学科,有许多内容尚待进一步挖掘研究;有许多思维视角和理论方法值得我们借鉴,这就为广大历史工作者也包括中学历史教师提供了广阔的探索空间和发挥才能的舞台。教师可以通过多种方式,如结合家乡的变化考察其环境的变迁,分析变化的原因与结果、影响等等,以拓展乡土教材的内容,将环境史研究与教学有机地结合起来,从而取得富有地方特色的环境史研究成果。

更新历史观念和知识结构

--以自己的经历为例

二、对学生而言

综合的有机联系的历史思维的熏陶

--使学生懂得自然界是一个不可分割的整体,人类及其生产、生活活动与环境是一个休戚相关、共存共荣的整体。人类是环境的一部分,人类与其周围的环境之间是一种能动而持续的双向互动关系。过去,由于人们缺乏这方面的意识,为促进经济的发展和科技进步无视自然规律,其结果是遭致自然界的惩罚。

环境史画面中心:人与周围的环境

环境史画面要素:天、地、人、生

环境史画面特点:立体网络

关心自然、人与自然和谐的人文情感的教育

Which kind of life do we prefer to

谢谢!

同课章节目录