第二节水的密度与三态变化助学稿(三课时)

文档属性

| 名称 | 第二节水的密度与三态变化助学稿(三课时) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 596.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2012-03-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节 水的密度与三态变化(一)

【课前预习】

1. 叫密度,国际单位制中密度的单位是__ __,读做“_ _ __”。

2.水的密度是水的一个重要的 性质,纯水在 时密度最大,是 千克/米3,合 克/厘米3,意义是 。

3.测定物质密度的原理是__ _。实验中,需要用_ _测出物体的质量,用_ _测出物体的体积,读数时,视线要与 相平。

【课堂学习】

例1 100g的水全部变成水蒸气后,则( )

A.质量变小,密度变小 B. 质量不变,密度不变

C.质量变小,密度不变 D. 质量不变,密度变小

解析:质量在任何时间,任何地点都是不变的,而密度是物质特性之一,密度与物质的状态有关。100g的水全部变成水蒸气后,体积增大,水的密度就减少,因此可知A、B、C都不对,故应选D。

【课后提高】

基础巩固

1.完成下列单位换算:

(1)200毫升=__ __厘米3 (2)0.3米3=__ __分米3 (3)10克=__ _千克;

(4)40吨=__ __千克 (5)7.8克/厘米3= 千克/米3

2.从一瓶100毫升盐水中取出10毫升,剩下的盐水和取出的盐水的密度之比是( )

A.9:1 B.1:9 C.10:1 D.1:1

3.一段铜丝拉断成两段铜丝后,每一段铜丝的质量__ __(填“变大”“变小”或“不变”,下同),铜丝的密度__ __。

4.一个较深的池塘,水面结冰了,在封冻的冰面下水中仍有鱼儿在游动,这是因为在池塘底部的水温仍能保持在( )

A. 0℃ B. 4℃ C. 8℃ D. 10℃

5.在实验室里用天平和量筒测量某纯净水的密度,以下实验操作步骤中,不必要且不合理的操作步骤是( )

A.用天平测出空烧杯的质量 B.将适量水倒入烧杯用天平测出杯和水的总质量

C.将烧杯中的部分水倒入量筒中读出体积 D.用天平测出倒出部分水后的烧杯质量

能力提升

6.一瓶纯净水喝掉一半后,剩下的半瓶水与原来的一瓶水比较 ( )

A.质量减小,密度不变 B.质量不变,密度不变

C.体积减小,密度减小 D.体积不变,密度减小

7.冬天户外水缸常会破裂的原因是 ( )

A.水缸里水结成冰后,密度变大 B.水缸本身耐寒程度不够而破裂

C.水缸里水结成冰后,质量变大 D.水缸里水结成冰后,体积变大

8.为了研究水的质量与体积之间的关系,某同学做了如下实验。实验时,他用量筒和天平分别测出水在不同体积时的质量,下表是实验测得的数据及求得的质量跟体积的比值。

物质 实验次数 体积(cm3) 质量( g ) 质量/体积(g/cm3)

水 1 10 10 1

2 20 20 1

3 30 30 1

(1)分析上表中实验次数1、2和3的体积及质量变化的倍数关系,则可归纳出的结论是_ 。

(2)分析上表的质量与体积的比值关系,可归纳出的结论是_ _。

创新探究

9.妈妈在做菜时问小刚,你知道花生油的密度是多少?

⑴小刚想:花生油是油类,它的密度应该比水小。于是他滴了一滴油在水中,发现油浮在水面上,由此可以证明他的猜想是_ _的。

⑵到学校后,他做了如下实验:先用调节好的天平测出烧杯和花生油的总质量为150g,然后将一部分花生油倒入量筒中,再测出剩余花生油和烧杯的质量为107.6g,读出量筒中花生油的体积,如图甲所示,最后算出花生油的密度。请你将测得的结果填入下表中。

(3)图乙是他在实验结束后整理器材时的情景,其中操作不规范的是__ _。

第二节 水的密度与三态变化(二)

【课前预习】

1.物质的三态变化:

其中 是吸热的, 是放热的。

2.固体分 和 两类,二者的一个重要的区别: 。

3.晶体在熔化过程中,出现特殊的 状态,在熔化过程中要 ,而温度 ;同种晶体的凝固点和它的熔点 。

【课堂学习】

例1 在 0℃的房间里,把正在熔化的冰块投入到 0℃的水中,过一段时间后,下列说法正确的是 ( )

A.水的质量增多 B.冰德质量增多

C.水和冰的质量不变 D.以上三种情况都有可能

解析:晶体熔化的条件是温度达到熔点且能继续从外界吸收热量。由于房间的温度和水的温度都只有0℃, 冰块不能从外界吸收热量,所以不能继续熔化,因此水和冰的质量保持不变,正确答案是C。

【课后提高】

基础巩固

1.如右图所示,你认为下列说法正确的是( )

A.乙是非晶体,甲的熔点比丙低 B.甲丙是非晶体,乙是晶体

C.乙是晶体,甲的熔点比丙高 D.甲丙是晶体,乙是非晶体

2.把正在熔化的冰拿到0℃的房间里,冰不再熔化,这是因为( )

A. 冰的温度降低,达不到熔点,所以冰不再继续熔化

B. 房间的温度太低,冰不能吸热,所以冰不再熔化

C. 房间与冰的温度都是0℃,没有温度差,不进行热传递,则冰不再熔化

D. 冰和水的温度都是0℃,没有温度差,不进行热传递,则冰不再熔化

3.把盛有碎冰块的大试管插入烧杯里的碎冰块中,用酒精灯在烧杯底部慢慢加热,如图所示。当烧杯中的冰块大部分熔化时,试管中的冰: ( )

A.也熔化一部分 B.全部熔化

C.一点儿都没熔化 D.下边的熔化,上边的没熔化

4.冬天北方地区常用地窖储藏大白菜,同时地窖中央又常放有几桶水,这样做可以防止大白菜冻坏,其理由( )

A.水具有防止大白菜冻坏的功能 B.水结冰时会放热,防止大白菜冻坏

C.水结冰时会吸热,防止大白菜冻坏 D.水蒸发时会放热,防止大白菜冻坏

5.根据右表所提供的数据(1标准大气压下)可知:

(1)-40℃的水银是_ __态;

(2)在北方寒冷的季节里,最低气温可达-50℃,此时应选用_ (选填“酒精”或“水银”)做温度计的测温液体。

6.右图是在标准大气压下,某种物质的温度随时间变化的熔化以及熔化后的图像,试回答:

(1)这种物质的熔点是 ,该物质是 ;

(2)物质的熔化过程是图像的 段。此过程中要 吸 热,温度 ;

(3)物质在BC段呈 状态;

能力提升

7.图1是海波的熔化图象,从图象中获得的信息正确的是( )

A. 海波在BC段没有吸热 B. 海波在CD段是气态

C. 海波的熔点是48 ℃ D. 6 min时海波已全部熔化

8.把0℃的水和-5℃的一块冰混合后,放在一个与外界隔热的容器里,那么过一段时间后,下列正确的说法是( )

A.部分冰熔化,冰的质量减少 B.部分水凝固,水的质量减少

C.以上两种情况都有可能发生 D.冰和水的质量均保持不变

9.如图是两种物质熔化时温度时间图象,其中_ _是非晶体的溶解曲线。另一种物质的熔点大约是_ _℃,在12分钟时,该物质处在_ _状态。

创新探究

10.某固态物质加热后成了液态,随后停止加热,并记录温度与时间的变化关系如下表,请你分析实验数据并回答:

时间/min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

温度/℃ 98 91 85 82 79 79 79 79 75 71 67 64 61

(1)该物质_ _晶体(填“是”或“不是”),其理由是_ 。

(2)在第10min该物质的状态是_ (选填“固态”、“液态”、“固液共存态”)。

(3)在8min~14min是_ _热过程(选填“吸”或“放”)。

第二节 水的密度与三态变化(三)

【课前预习】

1.汽化有 和 两种形式。

蒸发 沸腾

相同点 都是 现象,都要

不同点 发生部位 液体表面 表面和内部

发生条件

温度变化 液体及周围温度 温度

程度 较平和 较激烈

2.影响蒸发快慢的因素有 、 和 。

【课堂学习】

例1 夏天扇扇子,人感到凉爽,这是因为 ( )

A.人体周围的温度降低了 B.扇出来的风温度很低

C.加快了人体表面汗液蒸发 D.以上原因都有可能

解析:扇扇子可以使空气流动产生风,由于流动的空气与环境的空气温度相同,所以B选项不正确。夏天室温与人的体温接近,所以A选项不正确。人在夏天容易出汗,流动的空气加快了汗液的蒸发,而蒸发要吸热,故人体温度降低,C选项正确。

例2 下列现象不属于液化现象的是 ( )

A.烧开水时壶嘴冒的“白气” B.洗热水澡时,浴室内的镜头变模糊

C.清晨,草木上挂着露珠 D.寒冷的冬天滴水成冰

解析:壶嘴冒的“白气”是壶嘴喷出的热的水蒸气遇冷液化成的小水滴;洗澡时,浴室内的镜子变模糊是由于热的水蒸气遇冷的镜面液化成小水滴附着在镜面上;露珠是由于空气中的水蒸气遇冷液化形成的,故A、B、C都是液化现象。滴水成冰是水遇冷凝固成冰,属于凝固现象,故选择D。

【课后提高】

基础巩固

1.下列现象中不属于汽化的是( )

A.灯泡的灯丝用久后比新时细 B.酒精擦在皮肤上感觉到凉快

C.湿衣服晾在阳光下干得快 D.新鲜白菜会慢慢干瘪

2.夏天,打开冰箱门时,冰箱门的附近会冒白气。对此正确的解释是 ( )

A.冰箱里的冰升华形成白气 B. 白气是冰箱里放出的水蒸气

C.白气是空气中的水蒸气液化形成的 D. 白气是冰箱里的水蒸气液化形成的

3.在卫生间洗过热水澡后,室内玻璃镜面变得模糊,过了一段时间,玻璃又变得清晰起来,镜面变模糊所发生的物态变化是( )

A.先汽化,后液化 B.先液化,后汽化 C.液化 D.汽化

4.下列措施中为了加快蒸发的是 ( )

A.酒精灯不用时盖上灯帽 B.将衣服晾在向阳、通风处

C.用保鲜袋装蔬菜放入冰箱 D.植树时剪除大量枝叶

5.牙科医生在检查牙齿时,常用一个带把的小镜子,在放入病人口腔之前,总要将小镜子放在酒精灯上烧一下,这样做的目的是( )

A.防止细菌感染 B.较热的小镜子能起到治疗牙病的作用

C.防止水蒸气在镜面上液化 D.较热的小镜子能促使牙齿上的水分汽化

6.市目前常用的电冰箱利用了一种叫做氟利昂的物质作为热的“搬运工”,把冰箱里的“热”“搬运”到冰箱外面,因为氟利昂既容易汽化也容易液化。有关这种电冰箱工作过程的下列说法,正确的是( )

A.氟利昂进人冷冻室的管子里迅速液化、吸热

B.氟利昂进人冷冻室的管子里迅速汽化、吸热

C.氟利昂被压缩机压人冷凝器后,会液化、吸热

D.氟利昂被压缩机压人冷凝器后,会汽化、放热

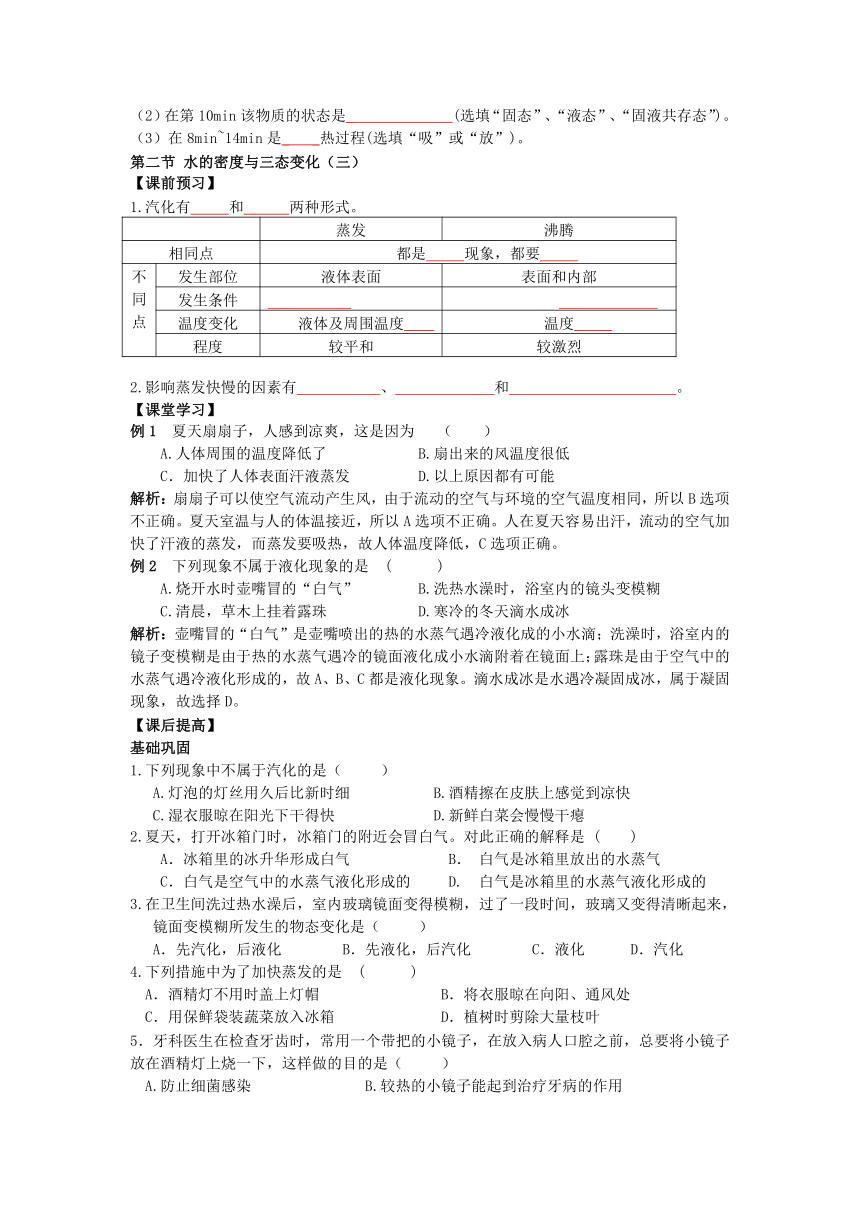

7.小明模拟大自然“雨”的形成做了如图实验,向锥形瓶中注入少量的温水,稍后取一干燥的表面皿盖在瓶口,在表面皿中放置一些冰块,于是在瓶内出现朦胧的“白雾”,表面皿底部看到有小水滴,小水滴逐渐变大,最终下落到瓶内。由此实验可知雨滴形成的过程和物态变化,下列说法中正确的是( )

A.水蒸气上升,当遇冷时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为汽化

B.水蒸气下降,当遇热时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为液化

C.水蒸气上升,当遇冷时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为液化

D.水蒸气下降,当遇热时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为汽化

能力提升

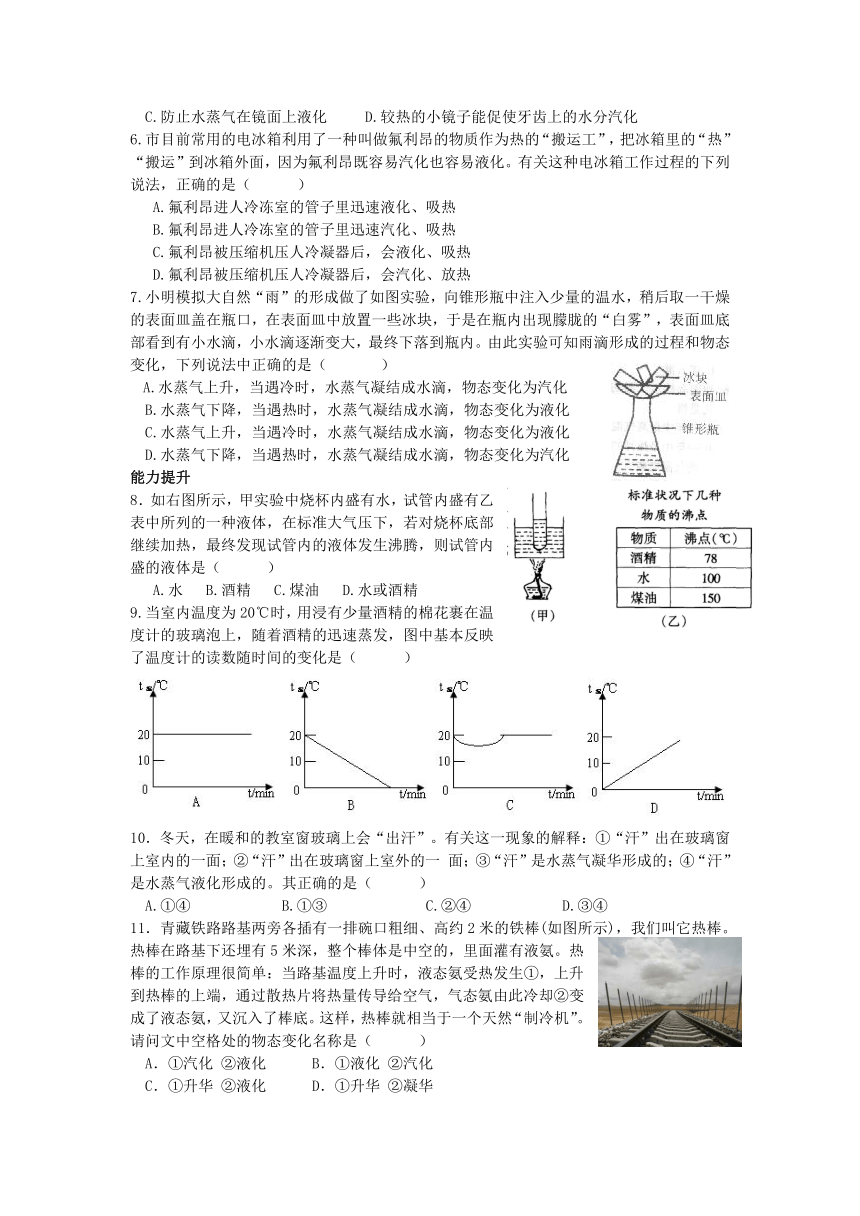

8.如右图所示,甲实验中烧杯内盛有水,试管内盛有乙表中所列的一种液体,在标准大气压下,若对烧杯底部继续加热,最终发现试管内的液体发生沸腾,则试管内盛的液体是( )

A.水 B.酒精 C.煤油 D.水或酒精

9.当室内温度为20℃时,用浸有少量酒精的棉花裹在温度计的玻璃泡上,随着酒精的迅速蒸发,图中基本反映了温度计的读数随时间的变化是( )

10.冬天,在暖和的教室窗玻璃上会“出汗”。有关这一现象的解释:①“汗”出在玻璃窗上室内的一面;②“汗”出在玻璃窗上室外的一 面;③“汗”是水蒸气凝华形成的;④“汗”是水蒸气液化形成的。其正确的是( )

A.①④ B.①③ C.②④ D.③④

11.青藏铁路路基两旁各插有一排碗口粗细、高约2米的铁棒(如图所示),我们叫它热棒。热棒在路基下还埋有5米深,整个棒体是中空的,里面灌有液氨。热棒的工作原理很简单:当路基温度上升时,液态氨受热发生①,上升到热棒的上端,通过散热片将热量传导给空气,气态氨由此冷却②变成了液态氨,又沉入了棒底。这样,热棒就相当于一个天然“制冷机”。请问文中空格处的物态变化名称是( )

A.①汽化 ②液化 B.①液化 ②汽化

C.①升华 ②液化 D.①升华 ②凝华

12.为了研究影响蔬菜和水果水分散失快慢的因素,有ABCD四组同学各自做了研究实验(实验材料是相同的胡萝卜),如图所示,这四组实验中,研究方法不正确的是( )

创新探究

13.如图所示,将烧瓶内水沸腾时所产生的水蒸气通入试管中,试管A放在装水的容器B内,过一段时间,你看到的现象是:试管A中 ,温度计示数 ,这个实验说明了 。

13.在做“观察水的沸腾”的实验中,每隔1分钟记录1次水的温度,得到下表数据:

(1)在上表中空格处填上合适的数字。( )

(2)在所给方格图中建立“温度—时间”关系图(横轴代表时间,纵轴代表温度)。(略)

(3)根据上述信息可知水的沸点是 。原因是 。

第二节 水的密度与三态变化(四)

【课前预习】

1.物质由固态直接变成气态的现象叫 ,由气态直接变成固态的现象叫 。

2.地球上的水在 、 、 之间不断地循环。使陆地上的淡水得以补充的是 循环。水循环动力来自 。

【课堂学习】

例1 下列属于凝华现象的是 ( )

A.夏天自来水管上“出汗” B.吃冰棒的过程

C.冬天瓦上出现的霜 D.冬天的早晨出现的雾

解析:夏天,自来水管温度较低,空气中温度较高的水蒸气遇到冷的水管放热液化成小水珠,附着在管上,好像管“出汗”了,是液化现象;吃冰棒时,固态的冰熔化成液态的水,是熔化现象;冬天瓦上的霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成的小冰晶,是凝华现象;冬天早晨的雾,是晚上空气中较多的水蒸气遇冷放热液化而成的小水珠,是液化现象。故正确答案为C。

【课后提高】

基础巩固

1.市现在有一种叫“固体清新剂”的商品,把它放置在厕所、汽车、饭店内,能有效的清新空气、预防感冒等,“固体清新剂”发生的物态变化是( )

A.熔化 B.凝华 C.汽化 D.升华

2.白炽灯丝是由钨丝制成的,长期使用灯泡会变黑,这种现象属于 ( )

A.先凝华后升华 B.先蒸发后凝固 C.先升华后凝华 D.先汽化后液化

3.能使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生的水循环是( )

A.海上内循环 B.海陆间循环 C.内陆循环 D.大洋循环

4.封闭的烧瓶中插有小树枝。烧瓶的底部放了一些樟脑球粉末,用酒精灯给烧瓶微微加热,停止加热冷却后,烧瓶内的树枝上会出现洁白玲珑的人造“雪景”。这一过程所包含的物态变化有:( )

A.熔化和凝固; B.升华和凝华 C.熔化和液化 D.汽化和液化

5.我国民间有句谚语:“霜前冷,雪后寒。”这说明:霜是由于气温较 而使空气中的水蒸气发生 现象而形成的;雪是熔化时需要 热,因而气温降低,使人感到寒冷。

能力提升

6.下列说法正确的是( )

A.雪是水蒸气凝结成的小水滴 B.露是小冰晶熔化成的小水滴

C.霜是水蒸气凝华成的小冰晶 D.雾是水蒸气凝华成的小冰晶

7.冻肉出冷库时比进冷库时重,这是因为( )

A.肉中的水会结冰 B.库内的水蒸气凝华附在肉上

C.肉中的冰会熔化 D.肉中的水会蒸发

8.在北方的冬季,常见的几种物态变化现象中,属于升华的是 ( )

A. 室外冰冻的衣服会变干 B. 房间窗户玻璃的表面会出现冰花

C. 湖面结了厚厚的一层冰 D. 正在跑步的人口中呼出的“白气”

9.下列有关水循环的说法中,不正确的是 ( )

A.陆地上的水可以以直接蒸发的形式转化为大气水

B.固态的冰川不参与水循环

C.空气中的水汽在适当的条件下会转化为固态、液态的水降落到地表或海洋

D.通过水循环,使得地球上的水、大气、岩石和生物发生了密切的联系,共同构成了人类生存的自然界

10.下列地区水循环比较活跃的是( )

A.森林覆盖良好的水库区 B.冰川广布的南极大陆

C.地表裸露的沙漠地区 D.长江、黄河发源的地区

创新探究

11.据《北方晚报》报道:2009年1月4日,阴天,气温约为-15℃,在新疆罗布沙漠的沙丘上覆盖着约5cm~10cm厚的积雪,然而过了约20min,雪不见了,脚下却是干爽的沙地。这一现象令地场的科学考察队员瞠目,请你用学过的知识回答下面问题:

(1)这雪为什么不见了?请提出你的看法 。

(2)简单解释你提出的看法的原因 。

12.看图回答:

(1)写出水循环的环节:

②__ __ ③ __ _

④__ ⑦ _ _

(2)使水循环连续进行的动力是 __ _。

(3)海洋水和陆地水通过_ 的途径紧密地联系在一起。

第二节 水的密度与三态变化(一)

【课前预习】

1. 单位体积某种物质的质量 叫密度,国际单位制中密度的单位是__kg/m3__,读做“__千克每立方米__”。

2.水的密度是水的一个重要的 物理 性质,纯水在 4℃ 时密度最大,是 1×103 千克/米3,合 1 克/厘米3,意义是 每立方米水的质量是1×103千克 。

3.测定物质密度的原理是__ρ=m/V _。实验中,需要用_天平_测出物体的质量,用_量筒_测出物体的体积,读数时,视线要与 凹形液面最低处 相平。

【课堂学习】

例1 100g的水全部变成水蒸气后,则( D )

A.质量变小,密度变小 B. 质量不变,密度不变

C.质量变小,密度不变 D. 质量不变,密度变小

解析:质量在任何时间,任何地点都是不变的,而密度是物质特性之一,密度与物质的状态有关。100g的水全部变成水蒸气后,体积增大,水的密度就减少,因此可知A、B、C都不对,故应选D。

【课后提高】

基础巩固

1.完成下列单位换算:

(1)200毫升=__200__厘米3 (2)0.3米3=__300__分米3 (3)10克=__0.01_千克;

(4)40吨=__40000__千克 (5)7.8克/厘米3= 7.8×103千克/米3

2.从一瓶100毫升盐水中取出10毫升,剩下的盐水和取出的盐水的密度之比是( D )

A.9:1 B.1:9 C.10:1 D.1:1

3.一段铜丝拉断成两段铜丝后,每一段铜丝的质量__变小__(填“变大”“变小”或“不变”,下同),铜丝的密度__不变__。

4.一个较深的池塘,水面结冰了,在封冻的冰面下水中仍有鱼儿在游动,这是因为在池塘底部的水温仍能保持在( B )

A. 0℃ B. 4℃ C. 8℃ D. 10℃

5.在实验室里用天平和量筒测量某纯净水的密度,以下实验操作步骤中,不必要且不合理的操作步骤是( A )

A.用天平测出空烧杯的质量 B.将适量水倒入烧杯用天平测出杯和水的总质量

C.将烧杯中的部分水倒入量筒中读出体积 D.用天平测出倒出部分水后的烧杯质量

能力提升

6.一瓶纯净水喝掉一半后,剩下的半瓶水与原来的一瓶水比较 ( A )

A.质量减小,密度不变 B.质量不变,密度不变

C.体积减小,密度减小 D.体积不变,密度减小

7.冬天户外水缸常会破裂的原因是 ( D )

A.水缸里水结成冰后,密度变大 B.水缸本身耐寒程度不够而破裂

C.水缸里水结成冰后,质量变大 D.水缸里水结成冰后,体积变大

8.为了研究水的质量与体积之间的关系,某同学做了如下实验。实验时,他用量筒和天平分别测出水在不同体积时的质量,下表是实验测得的数据及求得的质量跟体积的比值。

物质 实验次数 体积(cm3) 质量( g ) 质量/体积(g/cm3)

水 1 10 10 1

2 20 20 1

3 30 30 1

(1)分析上表中实验次数1、2和3的体积及质量变化的倍数关系,则可归纳出的结论是_水的质量与体积成正比_。

(2)分析上表的质量与体积的比值关系,可归纳出的结论是_水的质量与体积的比值是一个定值__。

创新探究

9.妈妈在做菜时问小刚,你知道花生油的密度是多少?

⑴小刚想:花生油是油类,它的密度应该比水小。于是他滴了一滴油在水中,发现油浮在水面上,由此可以证明他的猜想是__正确 _的。

⑵到学校后,他做了如下实验:先用调节好的天平测出烧杯和花生油的总质量为150g,然后将一部分花生油倒入量筒中,再测出剩余花生油和烧杯的质量为107.6g,读出量筒中花生油的体积,如图甲所示,最后算出花生油的密度。请你将测得的结果填入下表中。

(3)图乙是他在实验结束后整理器材时的情景,其中操作不规范的是__手直接拿砝码 _。

第二节 水的密度与三态变化(二)

【课前预习】

1.物质的三态变化:

其中 熔化、汽化、升华 是吸热的, 凝固、凝华、液化 是放热的。

2.固体分 晶体 和 非晶体 两类,二者的一个重要的区别: 晶体有一定的熔点,而非晶体则没有 。

3.晶体在熔化过程中,出现特殊的 固液并存 状态,在熔化过程中要 吸热 ,而温度 不变 ;同种晶体的凝固点和它的熔点 相同 。

【课堂学习】

例1 在 0℃的房间里,把正在熔化的冰块投入到 0℃的水中,过一段时间后,下列说法正确的是 ( )

A.水的质量增多 B.冰德质量增多

C.水和冰的质量不变 D.以上三种情况都有可能

解析:晶体熔化的条件是温度达到熔点且能继续从外界吸收热量。由于房间的温度和水的温度都只有0℃, 冰块不能从外界吸收热量,所以不能继续熔化,因此水和冰的质量保持不变,正确答案是C。

【课后提高】

基础巩固

1.如右图所示,你认为下列说法正确的是( D )

A.乙是非晶体,甲的熔点比丙低 B.甲丙是非晶体,乙是晶体

C.乙是晶体,甲的熔点比丙高 D.甲丙是晶体,乙是非晶体

2.把正在熔化的冰拿到0℃的房间里,冰不再熔化,这是因为( C )

A. 冰的温度降低,达不到熔点,所以冰不再继续熔化

B. 房间的温度太低,冰不能吸热,所以冰不再熔化

C. 房间与冰的温度都是0℃,没有温度差,不进行热传递,则冰不再熔化

D. 冰和水的温度都是0℃,没有温度差,不进行热传递,则冰不再熔化

3.把盛有碎冰块的大试管插入烧杯里的碎冰块中,用酒精灯在烧杯底部慢慢加热,如图所示。当烧杯中的冰块大部分熔化时,试管中的冰: ( C )

A.也熔化一部分 B.全部熔化

C.一点儿都没熔化 D.下边的熔化,上边的没熔化

4.冬天北方地区常用地窖储藏大白菜,同时地窖中央又常放有几桶水,这样做可以防止大白菜冻坏,其理由( B )

A.水具有防止大白菜冻坏的功能 B.水结冰时会放热,防止大白菜冻坏

C.水结冰时会吸热,防止大白菜冻坏 D.水蒸发时会放热,防止大白菜冻坏

5.根据右表所提供的数据(1标准大气压下)可知:

(1)-40℃的水银是_固__态;

(2)在北方寒冷的季节里,最低气温可达-50℃,此时应选用_酒精_ (选填“酒精”或“水银”)做温度计的测温液体。

6.右图是在标准大气压下,某种物质的温度随时间变化的熔化以及熔化后的图像,试回答:

(1)这种物质的熔点是 0℃ ,该物质是 水 ;

(2)物质的熔化过程是图像的 BC 段。此过程中要 吸 热,温度 不变 ;

(3)物质在BC段呈 固液并存 状态;

能力提升

7.图1是海波的熔化图象,从图象中获得的信息正确的是( C )

A. 海波在BC段没有吸热 B. 海波在CD段是气态

C. 海波的熔点是48 ℃ D. 6 min时海波已全部熔化

8.把0℃的水和-5℃的一块冰混合后,放在一个与外界隔热的容器里,那么过一段时间后,下列正确的说法是( B )

A.部分冰熔化,冰的质量减少 B.部分水凝固,水的质量减少

C.以上两种情况都有可能发生 D.冰和水的质量均保持不变

9.如图是两种物质熔化时温度时间图象,其中_ B _是非晶体的溶解曲线。另一种物质的熔点大约是_45 _℃,在12分钟时,该物质处在_固液共存_状态。

创新探究

10.某固态物质加热后成了液态,随后停止加热,并记录温度与时间的变化关系如下表,请你分析实验数据并回答:

时间/min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

温度/℃ 98 91 85 82 79 79 79 79 75 71 67 64 61

(1)该物质_是_晶体(填“是”或“不是”),其理由是_凝固过程中温度不变 。

(2)在第10min该物质的状态是_固液共存态_(选填“固态”、“液态”、“固液共存态”)。

(3)在8min~14min是_放_热过程(选填“吸”或“放”)。

第二节 水的密度与三态变化(三)

【课前预习】

1.汽化有 蒸发 和 沸腾 两种形式。

蒸发 沸腾

相同点 都是 汽化 现象,都要 吸热

不同点 发生部位 液体表面 表面和内部

发生条件 任何温度 达到沸点并吸热

温度变化 液体及周围温度 下降 温度 不变

程度 较平和 较激烈

2.影响蒸发快慢的因素有 温度的高低 、液体表面积的大小 和 液体表面空气流动的快慢 。

【课堂学习】

例1 夏天扇扇子,人感到凉爽,这是因为 ( C )

A.人体周围的温度降低了 B.扇出来的风温度很低

C.加快了人体表面汗液蒸发 D.以上原因都有可能

解析:扇扇子可以使空气流动产生风,由于流动的空气与环境的空气温度相同,所以B选项不正确。夏天室温与人的体温接近,所以A选项不正确。人在夏天容易出汗,流动的空气加快了汗液的蒸发,而蒸发要吸热,故人体温度降低,C选项正确。

例2 下列现象不属于液化现象的是 ( D )

A.烧开水时壶嘴冒的“白气” B.洗热水澡时,浴室内的镜头变模糊

C.清晨,草木上挂着露珠 D.寒冷的冬天滴水成冰

解析:壶嘴冒的“白气”是壶嘴喷出的热的水蒸气遇冷液化成的小水滴;洗澡时,浴室内的镜子变模糊是由于热的水蒸气遇冷的镜面液化成小水滴附着在镜面上;露珠是由于空气中的水蒸气遇冷液化形成的,故A、B、C都是液化现象。滴水成冰是水遇冷凝固成冰,属于凝固现象,故选择D。

【课后提高】

基础巩固

1.下列现象中不属于汽化的是( A )

A.灯泡的灯丝用久后比新时细 B.酒精擦在皮肤上感觉到凉快

C.湿衣服晾在阳光下干得快 D.新鲜白菜会慢慢干瘪

2.夏天,打开冰箱门时,冰箱门的附近会冒白气。对此正确的解释是 ( C )

A.冰箱里的冰升华形成白气 B. 白气是冰箱里放出的水蒸气

C.白气是空气中的水蒸气液化形成的 D. 白气是冰箱里的水蒸气液化形成的

3.在卫生间洗过热水澡后,室内玻璃镜面变得模糊,过了一段时间,玻璃又变得清晰起来,镜面变模糊所发生的物态变化是( C )

A.先汽化,后液化 B.先液化,后汽化 C.液化 D.汽化

4.下列措施中为了加快蒸发的是 ( B )

A.酒精灯不用时盖上灯帽 B.将衣服晾在向阳、通风处

C.用保鲜袋装蔬菜放入冰箱 D.植树时剪除大量枝叶

5.牙科医生在检查牙齿时,常用一个带把的小镜子,在放入病人口腔之前,总要将小镜子放在酒精灯上烧一下,这样做的目的是( C )

A.防止细菌感染 B.较热的小镜子能起到治疗牙病的作用

C.防止水蒸气在镜面上液化 D.较热的小镜子能促使牙齿上的水分汽化

6.市目前常用的电冰箱利用了一种叫做氟利昂的物质作为热的“搬运工”,把冰箱里的“热”“搬运”到冰箱外面,因为氟利昂既容易汽化也容易液化。有关这种电冰箱工作过程的下列说法,正确的是( B )

A.氟利昂进人冷冻室的管子里迅速液化、吸热

B.氟利昂进人冷冻室的管子里迅速汽化、吸热

C.氟利昂被压缩机压人冷凝器后,会液化、吸热

D.氟利昂被压缩机压人冷凝器后,会汽化、放热

7.小明模拟大自然“雨”的形成做了如图实验,向锥形瓶中注入少量的温水,稍后取一干燥的表面皿盖在瓶口,在表面皿中放置一些冰块,于是在瓶内出现朦胧的“白雾”,表面皿底部看到有小水滴,小水滴逐渐变大,最终下落到瓶内。由此实验可知雨滴形成的过程和物态变化,下列说法中正确的是( C )

A.水蒸气上升,当遇冷时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为汽化

B.水蒸气下降,当遇热时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为液化

C.水蒸气上升,当遇冷时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为液化

D.水蒸气下降,当遇热时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为汽化

能力提升

8.如右图所示,甲实验中烧杯内盛有水,试管内盛有乙表中所列的一种液体,在标准大气压下,若对烧杯底部继续加热,最终发现试管内的液体发生沸腾,则试管内盛的液体是( B )

A.水 B.酒精 C.煤油 D.水或酒精

9.当室内温度为20℃时,用浸有少量酒精的棉花裹在温度计的玻璃泡上,随着酒精的迅速蒸发,图中基本反映了温度计的读数随时间的变化是( C )

10.冬天,在暖和的教室窗玻璃上会“出汗”。有关这一现象的解释:①“汗”出在玻璃窗上室内的一面;②“汗”出在玻璃窗上室外的一 面;③“汗”是水蒸气凝华形成的;④“汗”是水蒸气液化形成的。其正确的是( A )

A.①④ B.①③ C.②④ D.③④

11.青藏铁路路基两旁各插有一排碗口粗细、高约2米的铁棒(如图所示),我们叫它热棒。热棒在路基下还埋有5米深,整个棒体是中空的,里面灌有液氨。热棒的工作原理很简单:当路基温度上升时,液态氨受热发生①,上升到热棒的上端,通过散热片将热量传导给空气,气态氨由此冷却②变成了液态氨,又沉入了棒底。这样,热棒就相当于一个天然“制冷机”。请问文中空格处的物态变化名称是( A )

A.①汽化 ②液化 B.①液化 ②汽化

C.①升华 ②液化 D.①升华 ②凝华

12.为了研究影响蔬菜和水果水分散失快慢的因素,有ABCD四组同学各自做了研究实验(实验材料是相同的胡萝卜),如图所示,这四组实验中,研究方法不正确的是( C )

创新探究

13.如图所示,将烧瓶内水沸腾时所产生的水蒸气通入试管中,试管A放在装水的容器B内,过一段时间,你看到的现象是:试管A中 有水珠 ,温度计示数 升高 ,这个实验说明了 水蒸气液化要放热 。

13.在做“观察水的沸腾”的实验中,每隔1分钟记录1次水的温度,得到下表数据:

(1)在上表中空格处填上合适的数字。(答案:98 98 )

(2)在所给方格图中建立“温度—时间”关系图(横轴代表时间,纵轴代表温度)。(略)

(3)根据上述信息可知水的沸点是 98℃ 。原因是 当时水面的气压比标准大气压低 。

第二节 水的密度与三态变化(四)

【课前预习】

1.物质由固态直接变成气态的现象叫 升华 ,由气态直接变成固态的现象叫 凝华 。

2.地球上的水在 海洋 、 陆地 、 大气 之间不断地循环。使陆地上的淡水得以补充的是 海陆间 循环。水循环动力来自 太阳辐射能 。

【课堂学习】

例1 下列属于凝华现象的是 ( C )

A.夏天自来水管上“出汗” B.吃冰棒的过程

C.冬天瓦上出现的霜 D.冬天的早晨出现的雾

解析:夏天,自来水管温度较低,空气中温度较高的水蒸气遇到冷的水管放热液化成小水珠,附着在管上,好像管“出汗”了,是液化现象;吃冰棒时,固态的冰熔化成液态的水,是熔化现象;冬天瓦上的霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成的小冰晶,是凝华现象;冬天早晨的雾,是晚上空气中较多的水蒸气遇冷放热液化而成的小水珠,是液化现象。故正确答案为C。

【课后提高】

基础巩固

1.市现在有一种叫“固体清新剂”的商品,把它放置在厕所、汽车、饭店内,能有效的清新空气、预防感冒等,“固体清新剂”发生的物态变化是( D )

A.熔化 B.凝华 C.汽化 D.升华

2.白炽灯丝是由钨丝制成的,长期使用灯泡会变黑,这种现象属于 ( C )

A.先凝华后升华 B.先蒸发后凝固 C.先升华后凝华 D.先汽化后液化

3.能使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生的水循环是( B )

A.海上内循环 B.海陆间循环 C.内陆循环 D.大洋循环

4.封闭的烧瓶中插有小树枝。烧瓶的底部放了一些樟脑球粉末,用酒精灯给烧瓶微微加热,停止加热冷却后,烧瓶内的树枝上会出现洁白玲珑的人造“雪景”。这一过程所包含的物态变化有:( B )

A.熔化和凝固; B.升华和凝华 C.熔化和液化 D.汽化和液化

5.我国民间有句谚语:“霜前冷,雪后寒。”这说明:霜是由于气温较 低 而使空气中的水蒸气发生 凝华 现象而形成的;雪是熔化时需要 吸 热,因而气温降低,使人感到寒冷。

能力提升

6.下列说法正确的是( C )

A.雪是水蒸气凝结成的小水滴 B.露是小冰晶熔化成的小水滴

C.霜是水蒸气凝华成的小冰晶 D.雾是水蒸气凝华成的小冰晶

7.冻肉出冷库时比进冷库时重,这是因为( B )

A.肉中的水会结冰 B.库内的水蒸气凝华附在肉上

C.肉中的冰会熔化 D.肉中的水会蒸发

8.在北方的冬季,常见的几种物态变化现象中,属于升华的是 ( A )

A. 室外冰冻的衣服会变干 B. 房间窗户玻璃的表面会出现冰花

C. 湖面结了厚厚的一层冰 D. 正在跑步的人口中呼出的“白气”

9.下列有关水循环的说法中,不正确的是 ( B )

A.陆地上的水可以以直接蒸发的形式转化为大气水

B.固态的冰川不参与水循环

C.空气中的水汽在适当的条件下会转化为固态、液态的水降落到地表或海洋

D.通过水循环,使得地球上的水、大气、岩石和生物发生了密切的联系,共同构成了人类生存的自然界

10.下列地区水循环比较活跃的是( A )

A.森林覆盖良好的水库区 B.冰川广布的南极大陆

C.地表裸露的沙漠地区 D.长江、黄河发源的地区

创新探究

11.据《北方晚报》报道:2009年1月4日,阴天,气温约为-15℃,在新疆罗布沙漠的沙丘上覆盖着约5cm~10cm厚的积雪,然而过了约20min,雪不见了,脚下却是干爽的沙地。这一现象令地场的科学考察队员瞠目,请你用学过的知识回答下面问题:

(1)这雪为什么不见了?请提出你的看法 雪升华后不见了 。

(2)简单解释你提出的看法的原因 当时气温为零下15摄氏度,雪不可能熔化(没有到达熔点);另外地上是干爽的,没有水迹,说明雪未经过熔化 。

12.看图回答:

(1)写出水循环的环节:

②__海水蒸发__ ③ __大气水输送 _

④__ 降水 ⑦ __地下径流 _

(2)使水循环连续进行的动力是 __太阳辐射能 _。

(3)海洋水和陆地水通过_海陆间循环_的途径紧密地联联系在一起。

固体

液体

气体

( )

( )

( )

( )

( )

( )

固体

液体

气体

(熔化)

(汽化)

(液化)

(凝固)

(升华)

(凝华)

【课前预习】

1. 叫密度,国际单位制中密度的单位是__ __,读做“_ _ __”。

2.水的密度是水的一个重要的 性质,纯水在 时密度最大,是 千克/米3,合 克/厘米3,意义是 。

3.测定物质密度的原理是__ _。实验中,需要用_ _测出物体的质量,用_ _测出物体的体积,读数时,视线要与 相平。

【课堂学习】

例1 100g的水全部变成水蒸气后,则( )

A.质量变小,密度变小 B. 质量不变,密度不变

C.质量变小,密度不变 D. 质量不变,密度变小

解析:质量在任何时间,任何地点都是不变的,而密度是物质特性之一,密度与物质的状态有关。100g的水全部变成水蒸气后,体积增大,水的密度就减少,因此可知A、B、C都不对,故应选D。

【课后提高】

基础巩固

1.完成下列单位换算:

(1)200毫升=__ __厘米3 (2)0.3米3=__ __分米3 (3)10克=__ _千克;

(4)40吨=__ __千克 (5)7.8克/厘米3= 千克/米3

2.从一瓶100毫升盐水中取出10毫升,剩下的盐水和取出的盐水的密度之比是( )

A.9:1 B.1:9 C.10:1 D.1:1

3.一段铜丝拉断成两段铜丝后,每一段铜丝的质量__ __(填“变大”“变小”或“不变”,下同),铜丝的密度__ __。

4.一个较深的池塘,水面结冰了,在封冻的冰面下水中仍有鱼儿在游动,这是因为在池塘底部的水温仍能保持在( )

A. 0℃ B. 4℃ C. 8℃ D. 10℃

5.在实验室里用天平和量筒测量某纯净水的密度,以下实验操作步骤中,不必要且不合理的操作步骤是( )

A.用天平测出空烧杯的质量 B.将适量水倒入烧杯用天平测出杯和水的总质量

C.将烧杯中的部分水倒入量筒中读出体积 D.用天平测出倒出部分水后的烧杯质量

能力提升

6.一瓶纯净水喝掉一半后,剩下的半瓶水与原来的一瓶水比较 ( )

A.质量减小,密度不变 B.质量不变,密度不变

C.体积减小,密度减小 D.体积不变,密度减小

7.冬天户外水缸常会破裂的原因是 ( )

A.水缸里水结成冰后,密度变大 B.水缸本身耐寒程度不够而破裂

C.水缸里水结成冰后,质量变大 D.水缸里水结成冰后,体积变大

8.为了研究水的质量与体积之间的关系,某同学做了如下实验。实验时,他用量筒和天平分别测出水在不同体积时的质量,下表是实验测得的数据及求得的质量跟体积的比值。

物质 实验次数 体积(cm3) 质量( g ) 质量/体积(g/cm3)

水 1 10 10 1

2 20 20 1

3 30 30 1

(1)分析上表中实验次数1、2和3的体积及质量变化的倍数关系,则可归纳出的结论是_ 。

(2)分析上表的质量与体积的比值关系,可归纳出的结论是_ _。

创新探究

9.妈妈在做菜时问小刚,你知道花生油的密度是多少?

⑴小刚想:花生油是油类,它的密度应该比水小。于是他滴了一滴油在水中,发现油浮在水面上,由此可以证明他的猜想是_ _的。

⑵到学校后,他做了如下实验:先用调节好的天平测出烧杯和花生油的总质量为150g,然后将一部分花生油倒入量筒中,再测出剩余花生油和烧杯的质量为107.6g,读出量筒中花生油的体积,如图甲所示,最后算出花生油的密度。请你将测得的结果填入下表中。

(3)图乙是他在实验结束后整理器材时的情景,其中操作不规范的是__ _。

第二节 水的密度与三态变化(二)

【课前预习】

1.物质的三态变化:

其中 是吸热的, 是放热的。

2.固体分 和 两类,二者的一个重要的区别: 。

3.晶体在熔化过程中,出现特殊的 状态,在熔化过程中要 ,而温度 ;同种晶体的凝固点和它的熔点 。

【课堂学习】

例1 在 0℃的房间里,把正在熔化的冰块投入到 0℃的水中,过一段时间后,下列说法正确的是 ( )

A.水的质量增多 B.冰德质量增多

C.水和冰的质量不变 D.以上三种情况都有可能

解析:晶体熔化的条件是温度达到熔点且能继续从外界吸收热量。由于房间的温度和水的温度都只有0℃, 冰块不能从外界吸收热量,所以不能继续熔化,因此水和冰的质量保持不变,正确答案是C。

【课后提高】

基础巩固

1.如右图所示,你认为下列说法正确的是( )

A.乙是非晶体,甲的熔点比丙低 B.甲丙是非晶体,乙是晶体

C.乙是晶体,甲的熔点比丙高 D.甲丙是晶体,乙是非晶体

2.把正在熔化的冰拿到0℃的房间里,冰不再熔化,这是因为( )

A. 冰的温度降低,达不到熔点,所以冰不再继续熔化

B. 房间的温度太低,冰不能吸热,所以冰不再熔化

C. 房间与冰的温度都是0℃,没有温度差,不进行热传递,则冰不再熔化

D. 冰和水的温度都是0℃,没有温度差,不进行热传递,则冰不再熔化

3.把盛有碎冰块的大试管插入烧杯里的碎冰块中,用酒精灯在烧杯底部慢慢加热,如图所示。当烧杯中的冰块大部分熔化时,试管中的冰: ( )

A.也熔化一部分 B.全部熔化

C.一点儿都没熔化 D.下边的熔化,上边的没熔化

4.冬天北方地区常用地窖储藏大白菜,同时地窖中央又常放有几桶水,这样做可以防止大白菜冻坏,其理由( )

A.水具有防止大白菜冻坏的功能 B.水结冰时会放热,防止大白菜冻坏

C.水结冰时会吸热,防止大白菜冻坏 D.水蒸发时会放热,防止大白菜冻坏

5.根据右表所提供的数据(1标准大气压下)可知:

(1)-40℃的水银是_ __态;

(2)在北方寒冷的季节里,最低气温可达-50℃,此时应选用_ (选填“酒精”或“水银”)做温度计的测温液体。

6.右图是在标准大气压下,某种物质的温度随时间变化的熔化以及熔化后的图像,试回答:

(1)这种物质的熔点是 ,该物质是 ;

(2)物质的熔化过程是图像的 段。此过程中要 吸 热,温度 ;

(3)物质在BC段呈 状态;

能力提升

7.图1是海波的熔化图象,从图象中获得的信息正确的是( )

A. 海波在BC段没有吸热 B. 海波在CD段是气态

C. 海波的熔点是48 ℃ D. 6 min时海波已全部熔化

8.把0℃的水和-5℃的一块冰混合后,放在一个与外界隔热的容器里,那么过一段时间后,下列正确的说法是( )

A.部分冰熔化,冰的质量减少 B.部分水凝固,水的质量减少

C.以上两种情况都有可能发生 D.冰和水的质量均保持不变

9.如图是两种物质熔化时温度时间图象,其中_ _是非晶体的溶解曲线。另一种物质的熔点大约是_ _℃,在12分钟时,该物质处在_ _状态。

创新探究

10.某固态物质加热后成了液态,随后停止加热,并记录温度与时间的变化关系如下表,请你分析实验数据并回答:

时间/min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

温度/℃ 98 91 85 82 79 79 79 79 75 71 67 64 61

(1)该物质_ _晶体(填“是”或“不是”),其理由是_ 。

(2)在第10min该物质的状态是_ (选填“固态”、“液态”、“固液共存态”)。

(3)在8min~14min是_ _热过程(选填“吸”或“放”)。

第二节 水的密度与三态变化(三)

【课前预习】

1.汽化有 和 两种形式。

蒸发 沸腾

相同点 都是 现象,都要

不同点 发生部位 液体表面 表面和内部

发生条件

温度变化 液体及周围温度 温度

程度 较平和 较激烈

2.影响蒸发快慢的因素有 、 和 。

【课堂学习】

例1 夏天扇扇子,人感到凉爽,这是因为 ( )

A.人体周围的温度降低了 B.扇出来的风温度很低

C.加快了人体表面汗液蒸发 D.以上原因都有可能

解析:扇扇子可以使空气流动产生风,由于流动的空气与环境的空气温度相同,所以B选项不正确。夏天室温与人的体温接近,所以A选项不正确。人在夏天容易出汗,流动的空气加快了汗液的蒸发,而蒸发要吸热,故人体温度降低,C选项正确。

例2 下列现象不属于液化现象的是 ( )

A.烧开水时壶嘴冒的“白气” B.洗热水澡时,浴室内的镜头变模糊

C.清晨,草木上挂着露珠 D.寒冷的冬天滴水成冰

解析:壶嘴冒的“白气”是壶嘴喷出的热的水蒸气遇冷液化成的小水滴;洗澡时,浴室内的镜子变模糊是由于热的水蒸气遇冷的镜面液化成小水滴附着在镜面上;露珠是由于空气中的水蒸气遇冷液化形成的,故A、B、C都是液化现象。滴水成冰是水遇冷凝固成冰,属于凝固现象,故选择D。

【课后提高】

基础巩固

1.下列现象中不属于汽化的是( )

A.灯泡的灯丝用久后比新时细 B.酒精擦在皮肤上感觉到凉快

C.湿衣服晾在阳光下干得快 D.新鲜白菜会慢慢干瘪

2.夏天,打开冰箱门时,冰箱门的附近会冒白气。对此正确的解释是 ( )

A.冰箱里的冰升华形成白气 B. 白气是冰箱里放出的水蒸气

C.白气是空气中的水蒸气液化形成的 D. 白气是冰箱里的水蒸气液化形成的

3.在卫生间洗过热水澡后,室内玻璃镜面变得模糊,过了一段时间,玻璃又变得清晰起来,镜面变模糊所发生的物态变化是( )

A.先汽化,后液化 B.先液化,后汽化 C.液化 D.汽化

4.下列措施中为了加快蒸发的是 ( )

A.酒精灯不用时盖上灯帽 B.将衣服晾在向阳、通风处

C.用保鲜袋装蔬菜放入冰箱 D.植树时剪除大量枝叶

5.牙科医生在检查牙齿时,常用一个带把的小镜子,在放入病人口腔之前,总要将小镜子放在酒精灯上烧一下,这样做的目的是( )

A.防止细菌感染 B.较热的小镜子能起到治疗牙病的作用

C.防止水蒸气在镜面上液化 D.较热的小镜子能促使牙齿上的水分汽化

6.市目前常用的电冰箱利用了一种叫做氟利昂的物质作为热的“搬运工”,把冰箱里的“热”“搬运”到冰箱外面,因为氟利昂既容易汽化也容易液化。有关这种电冰箱工作过程的下列说法,正确的是( )

A.氟利昂进人冷冻室的管子里迅速液化、吸热

B.氟利昂进人冷冻室的管子里迅速汽化、吸热

C.氟利昂被压缩机压人冷凝器后,会液化、吸热

D.氟利昂被压缩机压人冷凝器后,会汽化、放热

7.小明模拟大自然“雨”的形成做了如图实验,向锥形瓶中注入少量的温水,稍后取一干燥的表面皿盖在瓶口,在表面皿中放置一些冰块,于是在瓶内出现朦胧的“白雾”,表面皿底部看到有小水滴,小水滴逐渐变大,最终下落到瓶内。由此实验可知雨滴形成的过程和物态变化,下列说法中正确的是( )

A.水蒸气上升,当遇冷时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为汽化

B.水蒸气下降,当遇热时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为液化

C.水蒸气上升,当遇冷时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为液化

D.水蒸气下降,当遇热时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为汽化

能力提升

8.如右图所示,甲实验中烧杯内盛有水,试管内盛有乙表中所列的一种液体,在标准大气压下,若对烧杯底部继续加热,最终发现试管内的液体发生沸腾,则试管内盛的液体是( )

A.水 B.酒精 C.煤油 D.水或酒精

9.当室内温度为20℃时,用浸有少量酒精的棉花裹在温度计的玻璃泡上,随着酒精的迅速蒸发,图中基本反映了温度计的读数随时间的变化是( )

10.冬天,在暖和的教室窗玻璃上会“出汗”。有关这一现象的解释:①“汗”出在玻璃窗上室内的一面;②“汗”出在玻璃窗上室外的一 面;③“汗”是水蒸气凝华形成的;④“汗”是水蒸气液化形成的。其正确的是( )

A.①④ B.①③ C.②④ D.③④

11.青藏铁路路基两旁各插有一排碗口粗细、高约2米的铁棒(如图所示),我们叫它热棒。热棒在路基下还埋有5米深,整个棒体是中空的,里面灌有液氨。热棒的工作原理很简单:当路基温度上升时,液态氨受热发生①,上升到热棒的上端,通过散热片将热量传导给空气,气态氨由此冷却②变成了液态氨,又沉入了棒底。这样,热棒就相当于一个天然“制冷机”。请问文中空格处的物态变化名称是( )

A.①汽化 ②液化 B.①液化 ②汽化

C.①升华 ②液化 D.①升华 ②凝华

12.为了研究影响蔬菜和水果水分散失快慢的因素,有ABCD四组同学各自做了研究实验(实验材料是相同的胡萝卜),如图所示,这四组实验中,研究方法不正确的是( )

创新探究

13.如图所示,将烧瓶内水沸腾时所产生的水蒸气通入试管中,试管A放在装水的容器B内,过一段时间,你看到的现象是:试管A中 ,温度计示数 ,这个实验说明了 。

13.在做“观察水的沸腾”的实验中,每隔1分钟记录1次水的温度,得到下表数据:

(1)在上表中空格处填上合适的数字。( )

(2)在所给方格图中建立“温度—时间”关系图(横轴代表时间,纵轴代表温度)。(略)

(3)根据上述信息可知水的沸点是 。原因是 。

第二节 水的密度与三态变化(四)

【课前预习】

1.物质由固态直接变成气态的现象叫 ,由气态直接变成固态的现象叫 。

2.地球上的水在 、 、 之间不断地循环。使陆地上的淡水得以补充的是 循环。水循环动力来自 。

【课堂学习】

例1 下列属于凝华现象的是 ( )

A.夏天自来水管上“出汗” B.吃冰棒的过程

C.冬天瓦上出现的霜 D.冬天的早晨出现的雾

解析:夏天,自来水管温度较低,空气中温度较高的水蒸气遇到冷的水管放热液化成小水珠,附着在管上,好像管“出汗”了,是液化现象;吃冰棒时,固态的冰熔化成液态的水,是熔化现象;冬天瓦上的霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成的小冰晶,是凝华现象;冬天早晨的雾,是晚上空气中较多的水蒸气遇冷放热液化而成的小水珠,是液化现象。故正确答案为C。

【课后提高】

基础巩固

1.市现在有一种叫“固体清新剂”的商品,把它放置在厕所、汽车、饭店内,能有效的清新空气、预防感冒等,“固体清新剂”发生的物态变化是( )

A.熔化 B.凝华 C.汽化 D.升华

2.白炽灯丝是由钨丝制成的,长期使用灯泡会变黑,这种现象属于 ( )

A.先凝华后升华 B.先蒸发后凝固 C.先升华后凝华 D.先汽化后液化

3.能使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生的水循环是( )

A.海上内循环 B.海陆间循环 C.内陆循环 D.大洋循环

4.封闭的烧瓶中插有小树枝。烧瓶的底部放了一些樟脑球粉末,用酒精灯给烧瓶微微加热,停止加热冷却后,烧瓶内的树枝上会出现洁白玲珑的人造“雪景”。这一过程所包含的物态变化有:( )

A.熔化和凝固; B.升华和凝华 C.熔化和液化 D.汽化和液化

5.我国民间有句谚语:“霜前冷,雪后寒。”这说明:霜是由于气温较 而使空气中的水蒸气发生 现象而形成的;雪是熔化时需要 热,因而气温降低,使人感到寒冷。

能力提升

6.下列说法正确的是( )

A.雪是水蒸气凝结成的小水滴 B.露是小冰晶熔化成的小水滴

C.霜是水蒸气凝华成的小冰晶 D.雾是水蒸气凝华成的小冰晶

7.冻肉出冷库时比进冷库时重,这是因为( )

A.肉中的水会结冰 B.库内的水蒸气凝华附在肉上

C.肉中的冰会熔化 D.肉中的水会蒸发

8.在北方的冬季,常见的几种物态变化现象中,属于升华的是 ( )

A. 室外冰冻的衣服会变干 B. 房间窗户玻璃的表面会出现冰花

C. 湖面结了厚厚的一层冰 D. 正在跑步的人口中呼出的“白气”

9.下列有关水循环的说法中,不正确的是 ( )

A.陆地上的水可以以直接蒸发的形式转化为大气水

B.固态的冰川不参与水循环

C.空气中的水汽在适当的条件下会转化为固态、液态的水降落到地表或海洋

D.通过水循环,使得地球上的水、大气、岩石和生物发生了密切的联系,共同构成了人类生存的自然界

10.下列地区水循环比较活跃的是( )

A.森林覆盖良好的水库区 B.冰川广布的南极大陆

C.地表裸露的沙漠地区 D.长江、黄河发源的地区

创新探究

11.据《北方晚报》报道:2009年1月4日,阴天,气温约为-15℃,在新疆罗布沙漠的沙丘上覆盖着约5cm~10cm厚的积雪,然而过了约20min,雪不见了,脚下却是干爽的沙地。这一现象令地场的科学考察队员瞠目,请你用学过的知识回答下面问题:

(1)这雪为什么不见了?请提出你的看法 。

(2)简单解释你提出的看法的原因 。

12.看图回答:

(1)写出水循环的环节:

②__ __ ③ __ _

④__ ⑦ _ _

(2)使水循环连续进行的动力是 __ _。

(3)海洋水和陆地水通过_ 的途径紧密地联系在一起。

第二节 水的密度与三态变化(一)

【课前预习】

1. 单位体积某种物质的质量 叫密度,国际单位制中密度的单位是__kg/m3__,读做“__千克每立方米__”。

2.水的密度是水的一个重要的 物理 性质,纯水在 4℃ 时密度最大,是 1×103 千克/米3,合 1 克/厘米3,意义是 每立方米水的质量是1×103千克 。

3.测定物质密度的原理是__ρ=m/V _。实验中,需要用_天平_测出物体的质量,用_量筒_测出物体的体积,读数时,视线要与 凹形液面最低处 相平。

【课堂学习】

例1 100g的水全部变成水蒸气后,则( D )

A.质量变小,密度变小 B. 质量不变,密度不变

C.质量变小,密度不变 D. 质量不变,密度变小

解析:质量在任何时间,任何地点都是不变的,而密度是物质特性之一,密度与物质的状态有关。100g的水全部变成水蒸气后,体积增大,水的密度就减少,因此可知A、B、C都不对,故应选D。

【课后提高】

基础巩固

1.完成下列单位换算:

(1)200毫升=__200__厘米3 (2)0.3米3=__300__分米3 (3)10克=__0.01_千克;

(4)40吨=__40000__千克 (5)7.8克/厘米3= 7.8×103千克/米3

2.从一瓶100毫升盐水中取出10毫升,剩下的盐水和取出的盐水的密度之比是( D )

A.9:1 B.1:9 C.10:1 D.1:1

3.一段铜丝拉断成两段铜丝后,每一段铜丝的质量__变小__(填“变大”“变小”或“不变”,下同),铜丝的密度__不变__。

4.一个较深的池塘,水面结冰了,在封冻的冰面下水中仍有鱼儿在游动,这是因为在池塘底部的水温仍能保持在( B )

A. 0℃ B. 4℃ C. 8℃ D. 10℃

5.在实验室里用天平和量筒测量某纯净水的密度,以下实验操作步骤中,不必要且不合理的操作步骤是( A )

A.用天平测出空烧杯的质量 B.将适量水倒入烧杯用天平测出杯和水的总质量

C.将烧杯中的部分水倒入量筒中读出体积 D.用天平测出倒出部分水后的烧杯质量

能力提升

6.一瓶纯净水喝掉一半后,剩下的半瓶水与原来的一瓶水比较 ( A )

A.质量减小,密度不变 B.质量不变,密度不变

C.体积减小,密度减小 D.体积不变,密度减小

7.冬天户外水缸常会破裂的原因是 ( D )

A.水缸里水结成冰后,密度变大 B.水缸本身耐寒程度不够而破裂

C.水缸里水结成冰后,质量变大 D.水缸里水结成冰后,体积变大

8.为了研究水的质量与体积之间的关系,某同学做了如下实验。实验时,他用量筒和天平分别测出水在不同体积时的质量,下表是实验测得的数据及求得的质量跟体积的比值。

物质 实验次数 体积(cm3) 质量( g ) 质量/体积(g/cm3)

水 1 10 10 1

2 20 20 1

3 30 30 1

(1)分析上表中实验次数1、2和3的体积及质量变化的倍数关系,则可归纳出的结论是_水的质量与体积成正比_。

(2)分析上表的质量与体积的比值关系,可归纳出的结论是_水的质量与体积的比值是一个定值__。

创新探究

9.妈妈在做菜时问小刚,你知道花生油的密度是多少?

⑴小刚想:花生油是油类,它的密度应该比水小。于是他滴了一滴油在水中,发现油浮在水面上,由此可以证明他的猜想是__正确 _的。

⑵到学校后,他做了如下实验:先用调节好的天平测出烧杯和花生油的总质量为150g,然后将一部分花生油倒入量筒中,再测出剩余花生油和烧杯的质量为107.6g,读出量筒中花生油的体积,如图甲所示,最后算出花生油的密度。请你将测得的结果填入下表中。

(3)图乙是他在实验结束后整理器材时的情景,其中操作不规范的是__手直接拿砝码 _。

第二节 水的密度与三态变化(二)

【课前预习】

1.物质的三态变化:

其中 熔化、汽化、升华 是吸热的, 凝固、凝华、液化 是放热的。

2.固体分 晶体 和 非晶体 两类,二者的一个重要的区别: 晶体有一定的熔点,而非晶体则没有 。

3.晶体在熔化过程中,出现特殊的 固液并存 状态,在熔化过程中要 吸热 ,而温度 不变 ;同种晶体的凝固点和它的熔点 相同 。

【课堂学习】

例1 在 0℃的房间里,把正在熔化的冰块投入到 0℃的水中,过一段时间后,下列说法正确的是 ( )

A.水的质量增多 B.冰德质量增多

C.水和冰的质量不变 D.以上三种情况都有可能

解析:晶体熔化的条件是温度达到熔点且能继续从外界吸收热量。由于房间的温度和水的温度都只有0℃, 冰块不能从外界吸收热量,所以不能继续熔化,因此水和冰的质量保持不变,正确答案是C。

【课后提高】

基础巩固

1.如右图所示,你认为下列说法正确的是( D )

A.乙是非晶体,甲的熔点比丙低 B.甲丙是非晶体,乙是晶体

C.乙是晶体,甲的熔点比丙高 D.甲丙是晶体,乙是非晶体

2.把正在熔化的冰拿到0℃的房间里,冰不再熔化,这是因为( C )

A. 冰的温度降低,达不到熔点,所以冰不再继续熔化

B. 房间的温度太低,冰不能吸热,所以冰不再熔化

C. 房间与冰的温度都是0℃,没有温度差,不进行热传递,则冰不再熔化

D. 冰和水的温度都是0℃,没有温度差,不进行热传递,则冰不再熔化

3.把盛有碎冰块的大试管插入烧杯里的碎冰块中,用酒精灯在烧杯底部慢慢加热,如图所示。当烧杯中的冰块大部分熔化时,试管中的冰: ( C )

A.也熔化一部分 B.全部熔化

C.一点儿都没熔化 D.下边的熔化,上边的没熔化

4.冬天北方地区常用地窖储藏大白菜,同时地窖中央又常放有几桶水,这样做可以防止大白菜冻坏,其理由( B )

A.水具有防止大白菜冻坏的功能 B.水结冰时会放热,防止大白菜冻坏

C.水结冰时会吸热,防止大白菜冻坏 D.水蒸发时会放热,防止大白菜冻坏

5.根据右表所提供的数据(1标准大气压下)可知:

(1)-40℃的水银是_固__态;

(2)在北方寒冷的季节里,最低气温可达-50℃,此时应选用_酒精_ (选填“酒精”或“水银”)做温度计的测温液体。

6.右图是在标准大气压下,某种物质的温度随时间变化的熔化以及熔化后的图像,试回答:

(1)这种物质的熔点是 0℃ ,该物质是 水 ;

(2)物质的熔化过程是图像的 BC 段。此过程中要 吸 热,温度 不变 ;

(3)物质在BC段呈 固液并存 状态;

能力提升

7.图1是海波的熔化图象,从图象中获得的信息正确的是( C )

A. 海波在BC段没有吸热 B. 海波在CD段是气态

C. 海波的熔点是48 ℃ D. 6 min时海波已全部熔化

8.把0℃的水和-5℃的一块冰混合后,放在一个与外界隔热的容器里,那么过一段时间后,下列正确的说法是( B )

A.部分冰熔化,冰的质量减少 B.部分水凝固,水的质量减少

C.以上两种情况都有可能发生 D.冰和水的质量均保持不变

9.如图是两种物质熔化时温度时间图象,其中_ B _是非晶体的溶解曲线。另一种物质的熔点大约是_45 _℃,在12分钟时,该物质处在_固液共存_状态。

创新探究

10.某固态物质加热后成了液态,随后停止加热,并记录温度与时间的变化关系如下表,请你分析实验数据并回答:

时间/min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

温度/℃ 98 91 85 82 79 79 79 79 75 71 67 64 61

(1)该物质_是_晶体(填“是”或“不是”),其理由是_凝固过程中温度不变 。

(2)在第10min该物质的状态是_固液共存态_(选填“固态”、“液态”、“固液共存态”)。

(3)在8min~14min是_放_热过程(选填“吸”或“放”)。

第二节 水的密度与三态变化(三)

【课前预习】

1.汽化有 蒸发 和 沸腾 两种形式。

蒸发 沸腾

相同点 都是 汽化 现象,都要 吸热

不同点 发生部位 液体表面 表面和内部

发生条件 任何温度 达到沸点并吸热

温度变化 液体及周围温度 下降 温度 不变

程度 较平和 较激烈

2.影响蒸发快慢的因素有 温度的高低 、液体表面积的大小 和 液体表面空气流动的快慢 。

【课堂学习】

例1 夏天扇扇子,人感到凉爽,这是因为 ( C )

A.人体周围的温度降低了 B.扇出来的风温度很低

C.加快了人体表面汗液蒸发 D.以上原因都有可能

解析:扇扇子可以使空气流动产生风,由于流动的空气与环境的空气温度相同,所以B选项不正确。夏天室温与人的体温接近,所以A选项不正确。人在夏天容易出汗,流动的空气加快了汗液的蒸发,而蒸发要吸热,故人体温度降低,C选项正确。

例2 下列现象不属于液化现象的是 ( D )

A.烧开水时壶嘴冒的“白气” B.洗热水澡时,浴室内的镜头变模糊

C.清晨,草木上挂着露珠 D.寒冷的冬天滴水成冰

解析:壶嘴冒的“白气”是壶嘴喷出的热的水蒸气遇冷液化成的小水滴;洗澡时,浴室内的镜子变模糊是由于热的水蒸气遇冷的镜面液化成小水滴附着在镜面上;露珠是由于空气中的水蒸气遇冷液化形成的,故A、B、C都是液化现象。滴水成冰是水遇冷凝固成冰,属于凝固现象,故选择D。

【课后提高】

基础巩固

1.下列现象中不属于汽化的是( A )

A.灯泡的灯丝用久后比新时细 B.酒精擦在皮肤上感觉到凉快

C.湿衣服晾在阳光下干得快 D.新鲜白菜会慢慢干瘪

2.夏天,打开冰箱门时,冰箱门的附近会冒白气。对此正确的解释是 ( C )

A.冰箱里的冰升华形成白气 B. 白气是冰箱里放出的水蒸气

C.白气是空气中的水蒸气液化形成的 D. 白气是冰箱里的水蒸气液化形成的

3.在卫生间洗过热水澡后,室内玻璃镜面变得模糊,过了一段时间,玻璃又变得清晰起来,镜面变模糊所发生的物态变化是( C )

A.先汽化,后液化 B.先液化,后汽化 C.液化 D.汽化

4.下列措施中为了加快蒸发的是 ( B )

A.酒精灯不用时盖上灯帽 B.将衣服晾在向阳、通风处

C.用保鲜袋装蔬菜放入冰箱 D.植树时剪除大量枝叶

5.牙科医生在检查牙齿时,常用一个带把的小镜子,在放入病人口腔之前,总要将小镜子放在酒精灯上烧一下,这样做的目的是( C )

A.防止细菌感染 B.较热的小镜子能起到治疗牙病的作用

C.防止水蒸气在镜面上液化 D.较热的小镜子能促使牙齿上的水分汽化

6.市目前常用的电冰箱利用了一种叫做氟利昂的物质作为热的“搬运工”,把冰箱里的“热”“搬运”到冰箱外面,因为氟利昂既容易汽化也容易液化。有关这种电冰箱工作过程的下列说法,正确的是( B )

A.氟利昂进人冷冻室的管子里迅速液化、吸热

B.氟利昂进人冷冻室的管子里迅速汽化、吸热

C.氟利昂被压缩机压人冷凝器后,会液化、吸热

D.氟利昂被压缩机压人冷凝器后,会汽化、放热

7.小明模拟大自然“雨”的形成做了如图实验,向锥形瓶中注入少量的温水,稍后取一干燥的表面皿盖在瓶口,在表面皿中放置一些冰块,于是在瓶内出现朦胧的“白雾”,表面皿底部看到有小水滴,小水滴逐渐变大,最终下落到瓶内。由此实验可知雨滴形成的过程和物态变化,下列说法中正确的是( C )

A.水蒸气上升,当遇冷时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为汽化

B.水蒸气下降,当遇热时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为液化

C.水蒸气上升,当遇冷时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为液化

D.水蒸气下降,当遇热时,水蒸气凝结成水滴,物态变化为汽化

能力提升

8.如右图所示,甲实验中烧杯内盛有水,试管内盛有乙表中所列的一种液体,在标准大气压下,若对烧杯底部继续加热,最终发现试管内的液体发生沸腾,则试管内盛的液体是( B )

A.水 B.酒精 C.煤油 D.水或酒精

9.当室内温度为20℃时,用浸有少量酒精的棉花裹在温度计的玻璃泡上,随着酒精的迅速蒸发,图中基本反映了温度计的读数随时间的变化是( C )

10.冬天,在暖和的教室窗玻璃上会“出汗”。有关这一现象的解释:①“汗”出在玻璃窗上室内的一面;②“汗”出在玻璃窗上室外的一 面;③“汗”是水蒸气凝华形成的;④“汗”是水蒸气液化形成的。其正确的是( A )

A.①④ B.①③ C.②④ D.③④

11.青藏铁路路基两旁各插有一排碗口粗细、高约2米的铁棒(如图所示),我们叫它热棒。热棒在路基下还埋有5米深,整个棒体是中空的,里面灌有液氨。热棒的工作原理很简单:当路基温度上升时,液态氨受热发生①,上升到热棒的上端,通过散热片将热量传导给空气,气态氨由此冷却②变成了液态氨,又沉入了棒底。这样,热棒就相当于一个天然“制冷机”。请问文中空格处的物态变化名称是( A )

A.①汽化 ②液化 B.①液化 ②汽化

C.①升华 ②液化 D.①升华 ②凝华

12.为了研究影响蔬菜和水果水分散失快慢的因素,有ABCD四组同学各自做了研究实验(实验材料是相同的胡萝卜),如图所示,这四组实验中,研究方法不正确的是( C )

创新探究

13.如图所示,将烧瓶内水沸腾时所产生的水蒸气通入试管中,试管A放在装水的容器B内,过一段时间,你看到的现象是:试管A中 有水珠 ,温度计示数 升高 ,这个实验说明了 水蒸气液化要放热 。

13.在做“观察水的沸腾”的实验中,每隔1分钟记录1次水的温度,得到下表数据:

(1)在上表中空格处填上合适的数字。(答案:98 98 )

(2)在所给方格图中建立“温度—时间”关系图(横轴代表时间,纵轴代表温度)。(略)

(3)根据上述信息可知水的沸点是 98℃ 。原因是 当时水面的气压比标准大气压低 。

第二节 水的密度与三态变化(四)

【课前预习】

1.物质由固态直接变成气态的现象叫 升华 ,由气态直接变成固态的现象叫 凝华 。

2.地球上的水在 海洋 、 陆地 、 大气 之间不断地循环。使陆地上的淡水得以补充的是 海陆间 循环。水循环动力来自 太阳辐射能 。

【课堂学习】

例1 下列属于凝华现象的是 ( C )

A.夏天自来水管上“出汗” B.吃冰棒的过程

C.冬天瓦上出现的霜 D.冬天的早晨出现的雾

解析:夏天,自来水管温度较低,空气中温度较高的水蒸气遇到冷的水管放热液化成小水珠,附着在管上,好像管“出汗”了,是液化现象;吃冰棒时,固态的冰熔化成液态的水,是熔化现象;冬天瓦上的霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成的小冰晶,是凝华现象;冬天早晨的雾,是晚上空气中较多的水蒸气遇冷放热液化而成的小水珠,是液化现象。故正确答案为C。

【课后提高】

基础巩固

1.市现在有一种叫“固体清新剂”的商品,把它放置在厕所、汽车、饭店内,能有效的清新空气、预防感冒等,“固体清新剂”发生的物态变化是( D )

A.熔化 B.凝华 C.汽化 D.升华

2.白炽灯丝是由钨丝制成的,长期使用灯泡会变黑,这种现象属于 ( C )

A.先凝华后升华 B.先蒸发后凝固 C.先升华后凝华 D.先汽化后液化

3.能使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生的水循环是( B )

A.海上内循环 B.海陆间循环 C.内陆循环 D.大洋循环

4.封闭的烧瓶中插有小树枝。烧瓶的底部放了一些樟脑球粉末,用酒精灯给烧瓶微微加热,停止加热冷却后,烧瓶内的树枝上会出现洁白玲珑的人造“雪景”。这一过程所包含的物态变化有:( B )

A.熔化和凝固; B.升华和凝华 C.熔化和液化 D.汽化和液化

5.我国民间有句谚语:“霜前冷,雪后寒。”这说明:霜是由于气温较 低 而使空气中的水蒸气发生 凝华 现象而形成的;雪是熔化时需要 吸 热,因而气温降低,使人感到寒冷。

能力提升

6.下列说法正确的是( C )

A.雪是水蒸气凝结成的小水滴 B.露是小冰晶熔化成的小水滴

C.霜是水蒸气凝华成的小冰晶 D.雾是水蒸气凝华成的小冰晶

7.冻肉出冷库时比进冷库时重,这是因为( B )

A.肉中的水会结冰 B.库内的水蒸气凝华附在肉上

C.肉中的冰会熔化 D.肉中的水会蒸发

8.在北方的冬季,常见的几种物态变化现象中,属于升华的是 ( A )

A. 室外冰冻的衣服会变干 B. 房间窗户玻璃的表面会出现冰花

C. 湖面结了厚厚的一层冰 D. 正在跑步的人口中呼出的“白气”

9.下列有关水循环的说法中,不正确的是 ( B )

A.陆地上的水可以以直接蒸发的形式转化为大气水

B.固态的冰川不参与水循环

C.空气中的水汽在适当的条件下会转化为固态、液态的水降落到地表或海洋

D.通过水循环,使得地球上的水、大气、岩石和生物发生了密切的联系,共同构成了人类生存的自然界

10.下列地区水循环比较活跃的是( A )

A.森林覆盖良好的水库区 B.冰川广布的南极大陆

C.地表裸露的沙漠地区 D.长江、黄河发源的地区

创新探究

11.据《北方晚报》报道:2009年1月4日,阴天,气温约为-15℃,在新疆罗布沙漠的沙丘上覆盖着约5cm~10cm厚的积雪,然而过了约20min,雪不见了,脚下却是干爽的沙地。这一现象令地场的科学考察队员瞠目,请你用学过的知识回答下面问题:

(1)这雪为什么不见了?请提出你的看法 雪升华后不见了 。

(2)简单解释你提出的看法的原因 当时气温为零下15摄氏度,雪不可能熔化(没有到达熔点);另外地上是干爽的,没有水迹,说明雪未经过熔化 。

12.看图回答:

(1)写出水循环的环节:

②__海水蒸发__ ③ __大气水输送 _

④__ 降水 ⑦ __地下径流 _

(2)使水循环连续进行的动力是 __太阳辐射能 _。

(3)海洋水和陆地水通过_海陆间循环_的途径紧密地联联系在一起。

固体

液体

气体

( )

( )

( )

( )

( )

( )

固体

液体

气体

(熔化)

(汽化)

(液化)

(凝固)

(升华)

(凝华)

同课章节目录

- 第1章 水

- 1 地球上的水

- 2 水的三态变化

- 3 水是常用的溶剂

- 4 配制溶液

- 5 水的组成

- 6 水资源的利用和保护

- 第2章 空气

- 1 空气的存在

- 2 空气的成分

- 3 氧气

- 4 二氧化碳

- 5 保护大气圈

- 第3章 阳光

- 1 太阳辐射能

- 2 阳光的传播

- 3 阳光的组成

- 第4章 土壤

- 1 土壤的组成和性状

- 2 土壤与植物

- 3 人类活动与土壤

- 第5章 生态系统

- 1 种群和群落

- 2 生态系统

- 3 生物圈

- 第6章 动物和人的生殖与发育

- 1 动物的生殖与发育

- 2 人的生殖与发育

- 第7章 植物和微生物的生殖与发育

- 1 绿色开花植物的有性生殖和发育

- 2 种子的萌发和幼苗形成

- 3 植物的无性生殖

- 4 细菌和真菌的繁殖