1.3水是常用的溶剂助学稿(三课时)

文档属性

| 名称 | 1.3水是常用的溶剂助学稿(三课时) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 120.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2012-03-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三节水是常用的溶剂(一)

【课前预习】

1.由一种或一种以上的物质分散到另一种液体物质里,形成的__ _、_ _ 的_ 叫做溶液。溶液是由_ _和_ _组成的。一般溶剂必须是 ,而溶质可以是 。

2.悬浊液是_ _悬浮在液体里而形成的;乳浊液是_ _分散到液体里形成的混合物。它们与溶液的区别: 。

【课堂学习】

例1 下列关于溶液的说法正确的是( )

A.凡是均一、稳定的液体都是溶液

B.凡是溶液一定是混合物

C.凡是溶液一定是无色、均一、稳定的混合物

D.溶液中的溶剂一定是水

解析:溶液是一种均一、稳定的混合物。A中的“液体”不一定是溶液。比如无水酒精、纯水都是液体,但它们不是溶液。溶液的外观特征只有两点,即均一和稳定。溶液的颜色有各种各样,如高锰酸钾溶液是紫色的,碘酒是棕色的。所以C中把无色作为溶液的共同特征是错误的。我们接触到的溶液中的溶剂一般是水,但不能认为只有水才能做溶剂。例如酒精、汽油也都是常见的溶剂。正确答案是B。

【课后提高】

基础巩固

1.下列物质属于溶液的是( )

A.冰水 B.牛奶 C.碘酒 D.石灰浆

2.下列叙述正确的是( )

A.溶液一定是两种或两种以上的物质混合而成 B.溶液应该是无色透明的

C.溶液中只能有一种溶质 D.煤油与水充分混合形成溶液

3.悬浊液、乳浊液和溶液的相同点是( )

A.都是浑浊的 B.都是均匀的 C.都是稳定的 D.都是混合物

4.下列属于悬浊液的是( )

A.油滴在水中 B.泥土跟水混合 C.高锰酸钾溶于水中 D.牛奶

5.有一瓶蔗糖溶液,下列有关叙述正确的是( )

A.下部的溶液比上面的甜

B.外界条件不变时,放置一段时间后一定有蔗糖析出

C.上、中、下各部分的密度不同

D.蔗糖分子均一地分散在水中

6.将少量的(1)菜油(2)醋(3)味精(4)胡椒粉(5)面粉,分别加入水中,振荡后,其中 形成悬浊液, 形成乳浊液, 形成溶液。(填编号)

能力提高

7.下列与人密切相关的4种液体中,属于溶液的是 ( )

A.“伊利”纯牛奶 B.“娃哈哈”矿泉水 C.黄河水水 D.血液

8.下列物质混合,充分搅拌后能形成无色溶液的是 ( )

A.植物油与水 B.碘与酒精 C.面粉与水 D.食盐与水

9.把20克食盐溶液放在蒸发皿内,加热蒸干后,得到食盐4克,则其溶剂水的质量是( )

A.24克 B.4克 C.20克 D.16克

10.在学完物质在水中的分散后,小明还有点疑问,回家后小明做了一个实验:将少量的食盐溶解在凉开水中,静置一个小时后,小明用吸管分别尝了上层、中层和下层的溶液的味道,你觉得小明会感觉到 ,这个实验说明了 。

11.溶液是由溶质和溶剂组成,指出下列溶液的溶质和溶剂:

(1)“茅台”白酒:溶质是_ __,溶剂是_ _。

(2)生理盐水:溶质是_ _,溶剂是_ __。

(3)碘酒:溶质是_ _,溶剂是_ _。

(4)高锰酸钾溶液:溶质是_ _,溶剂是_ _。

创新探究

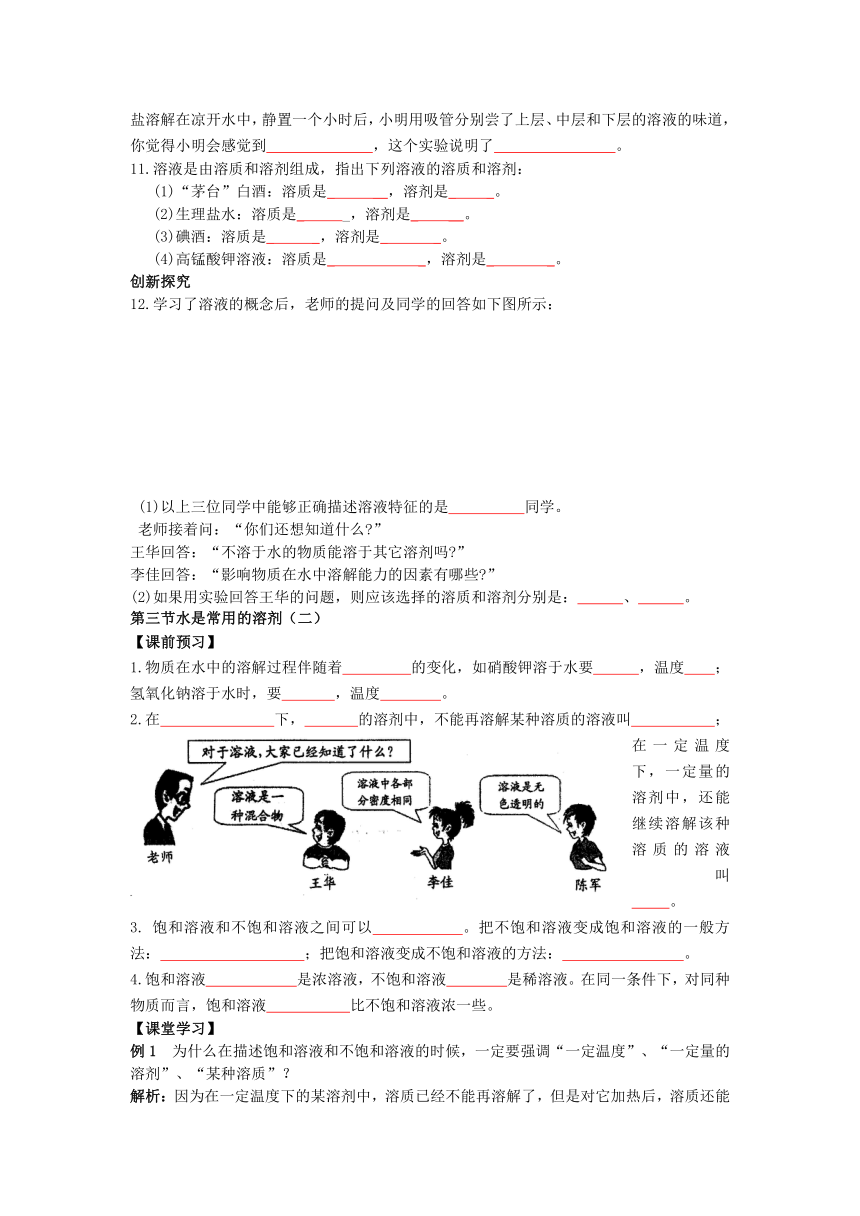

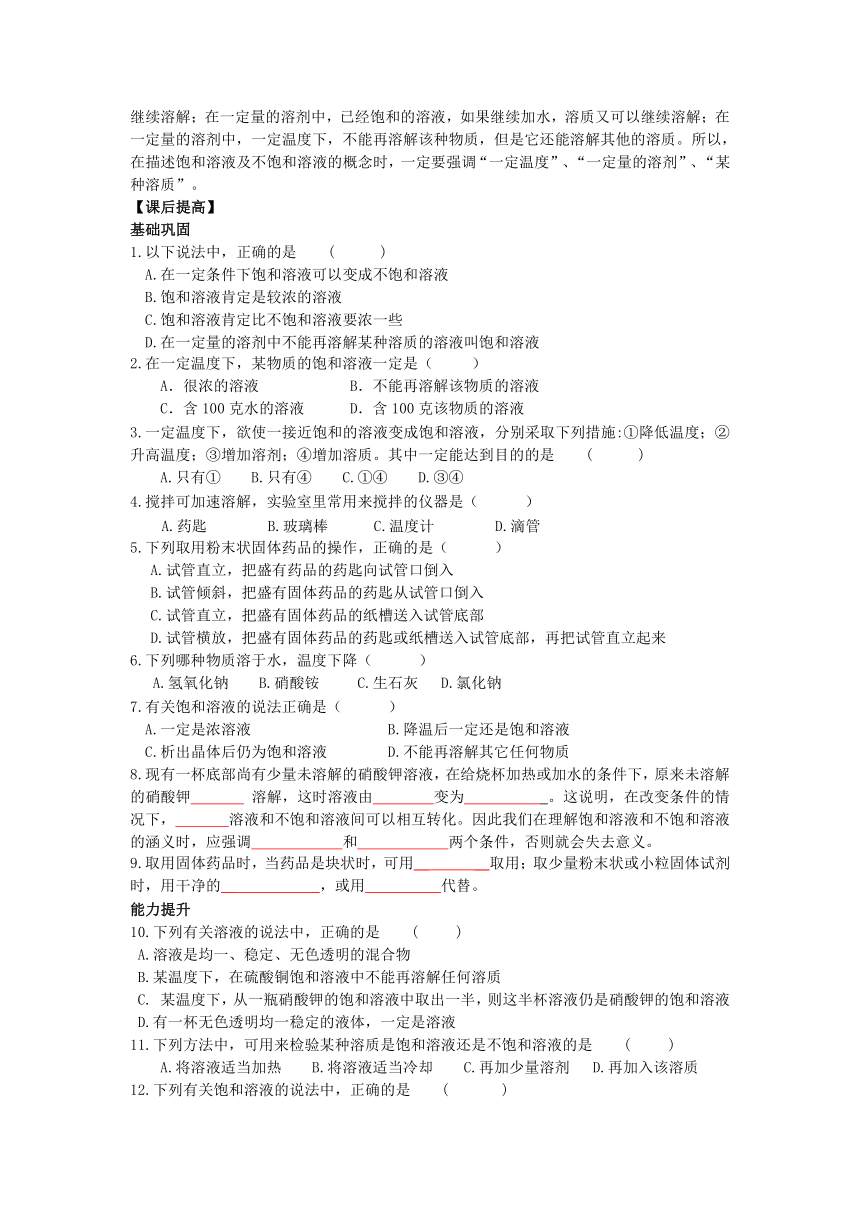

12.学习了溶液的概念后,老师的提问及同学的回答如下图所示:

(1)以上三位同学中能够正确描述溶液特征的是 同学。

老师接着问:“你们还想知道什么 ”

王华回答:“不溶于水的物质能溶于其它溶剂吗 ”

李佳回答:“影响物质在水中溶解能力的因素有哪些 ”

(2)如果用实验回答王华的问题,则应该选择的溶质和溶剂分别是: 、 。

第三节水是常用的溶剂(二)

【课前预习】

1.物质在水中的溶解过程伴随着 的变化,如硝酸钾溶于水要 ,温度 ;氢氧化钠溶于水时,要 ,温度 。

2.在 下, 的溶剂中,不能再溶解某种溶质的溶液叫 ;在一定温度下,一定量的溶剂中,还能继续溶解该种溶质的溶液叫 。

3. 饱和溶液和不饱和溶液之间可以 。把不饱和溶液变成饱和溶液的一般方法: ;把饱和溶液变成不饱和溶液的方法: 。

4.饱和溶液 是浓溶液,不饱和溶液 是稀溶液。在同一条件下,对同种物质而言,饱和溶液 比不饱和溶液浓一些。

【课堂学习】

例1 为什么在描述饱和溶液和不饱和溶液的时候,一定要强调“一定温度”、“一定量的溶剂”、“某种溶质”?

解析:因为在一定温度下的某溶剂中,溶质已经不能再溶解了,但是对它加热后,溶质还能继续溶解;在一定量的溶剂中,已经饱和的溶液,如果继续加水,溶质又可以继续溶解;在一定量的溶剂中,一定温度下,不能再溶解该种物质,但是它还能溶解其他的溶质。所以,在描述饱和溶液及不饱和溶液的概念时,一定要强调“一定温度”、“一定量的溶剂”、“某种溶质”。

【课后提高】

基础巩固

1.以下说法中,正确的是 ( )

A.在一定条件下饱和溶液可以变成不饱和溶液

B.饱和溶液肯定是较浓的溶液

C.饱和溶液肯定比不饱和溶液要浓一些

D.在一定量的溶剂中不能再溶解某种溶质的溶液叫饱和溶液

2.在一定温度下,某物质的饱和溶液一定是( )

A.很浓的溶液 B.不能再溶解该物质的溶液

C.含100克水的溶液 D.含100克该物质的溶液

3.一定温度下,欲使一接近饱和的溶液变成饱和溶液,分别采取下列措施:①降低温度;②升高温度;③增加溶剂;④增加溶质。其中一定能达到目的的是 ( )

A.只有① B.只有④ C.①④ D.③④

4.搅拌可加速溶解,实验室里常用来搅拌的仪器是( )

A.药匙 B.玻璃棒 C.温度计 D.滴管

5.下列取用粉末状固体药品的操作,正确的是( )

A.试管直立,把盛有药品的药匙向试管口倒入

B.试管倾斜,把盛有固体药品的药匙从试管口倒入

C.试管直立,把盛有固体药品的纸槽送入试管底部

D.试管横放,把盛有固体药品的药匙或纸槽送入试管底部,再把试管直立起来

6.下列哪种物质溶于水,温度下降( )

A.氢氧化钠 B.硝酸铵 C.生石灰 D.氯化钠

7.有关饱和溶液的说法正确是( )

A.一定是浓溶液 B.降温后一定还是饱和溶液

C.析出晶体后仍为饱和溶液 D.不能再溶解其它任何物质

8.现有一杯底部尚有少量未溶解的硝酸钾溶液,在给烧杯加热或加水的条件下,原来未溶解的硝酸钾 溶解,这时溶液由 变为 。这说明,在改变条件的情况下, 溶液和不饱和溶液间可以相互转化。因此我们在理解饱和溶液和不饱和溶液的涵义时,应强调 和 两个条件,否则就会失去意义。

9.取用固体药品时,当药品是块状时,可用__ __取用;取少量粉末状或小粒固体试剂时,用干净的__ _,或用 代替。

能力提升

10.下列有关溶液的说法中,正确的是 ( )

A.溶液是均一、稳定、无色透明的混合物

B.某温度下,在硫酸铜饱和溶液中不能再溶解任何溶质

C. 某温度下,从一瓶硝酸钾的饱和溶液中取出一半,则这半杯溶液仍是硝酸钾的饱和溶液

D.有一杯无色透明均一稳定的液体,一定是溶液

11.下列方法中,可用来检验某种溶质是饱和溶液还是不饱和溶液的是 ( )

A.将溶液适当加热 B.将溶液适当冷却 C.再加少量溶剂 D.再加入该溶质

12.下列有关饱和溶液的说法中,正确的是 ( )

A.饱和溶液一定是浓溶液

B.某固体溶质的饱和溶液升高温度后一定会变成不饱和溶液

C.析出晶体后的溶液在温度不变的情况下一定还是饱和的

D.某溶液冷却到一定温度,能析出晶体,就可证明原溶液一定是饱和溶液

13.某温度下,有一接近饱和的硝酸钠溶液,欲使其溶液变为饱和溶液,采取的措施不当的是( )

A.用滤纸吸去一部分水 B.蒸发掉一部分水 C.降低溶液的温度 D.加入硝酸钠晶体

14.市场上有一种俗称“摇摇冰”的罐装饮料,在饮料罐的夹层中分别装入一种固体物质和水,饮用前摇动使它们混合,罐内饮料温度就会降低。这种固体物质可能是( )

A.生石灰 B.氢氧化钠 C.食盐 D.硝酸铵

创新探究

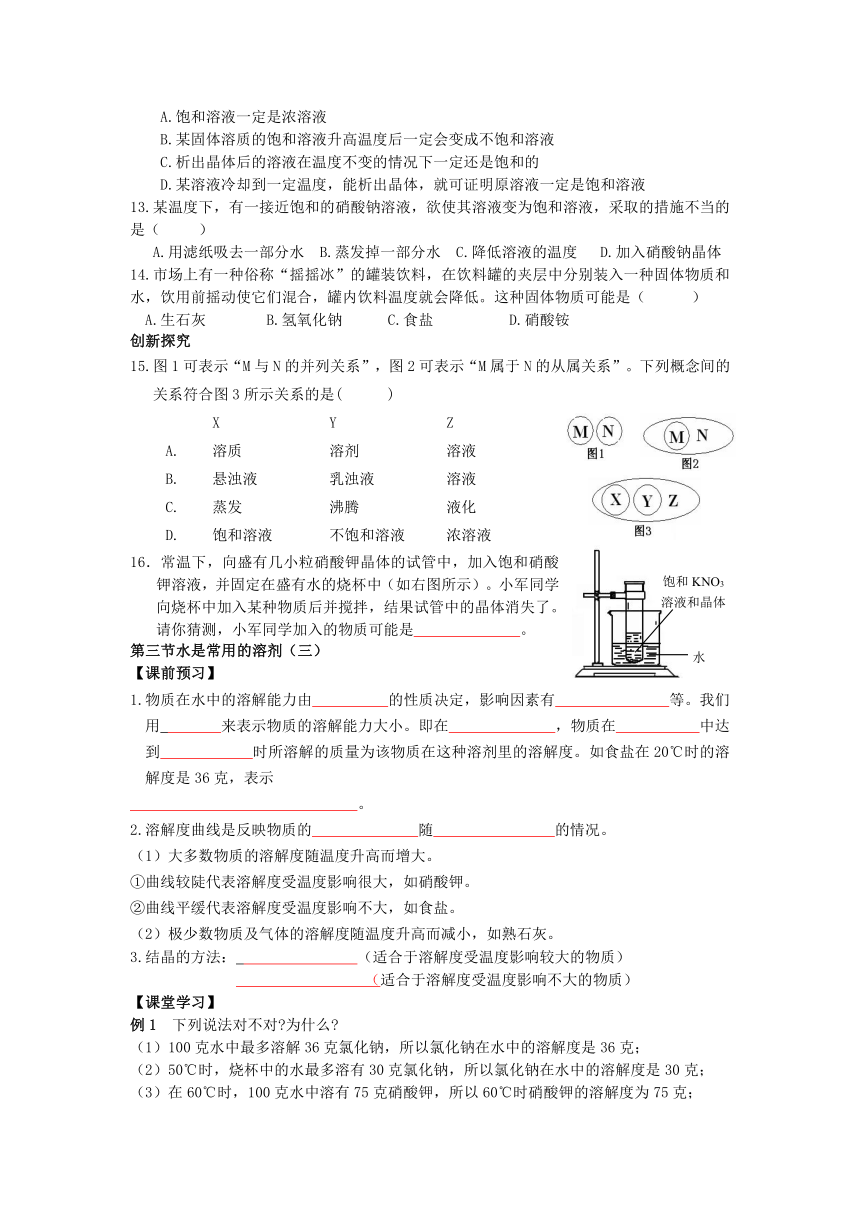

15.图1可表示“M与N的并列关系”,图2可表示“M属于N的从属关系”。下列概念间的关系符合图3所示关系的是( )

X Y Z

A. 溶质 溶剂 溶液

B. 悬浊液 乳浊液 溶液

C. 蒸发 沸腾 液化

D. 饱和溶液 不饱和溶液 浓溶液

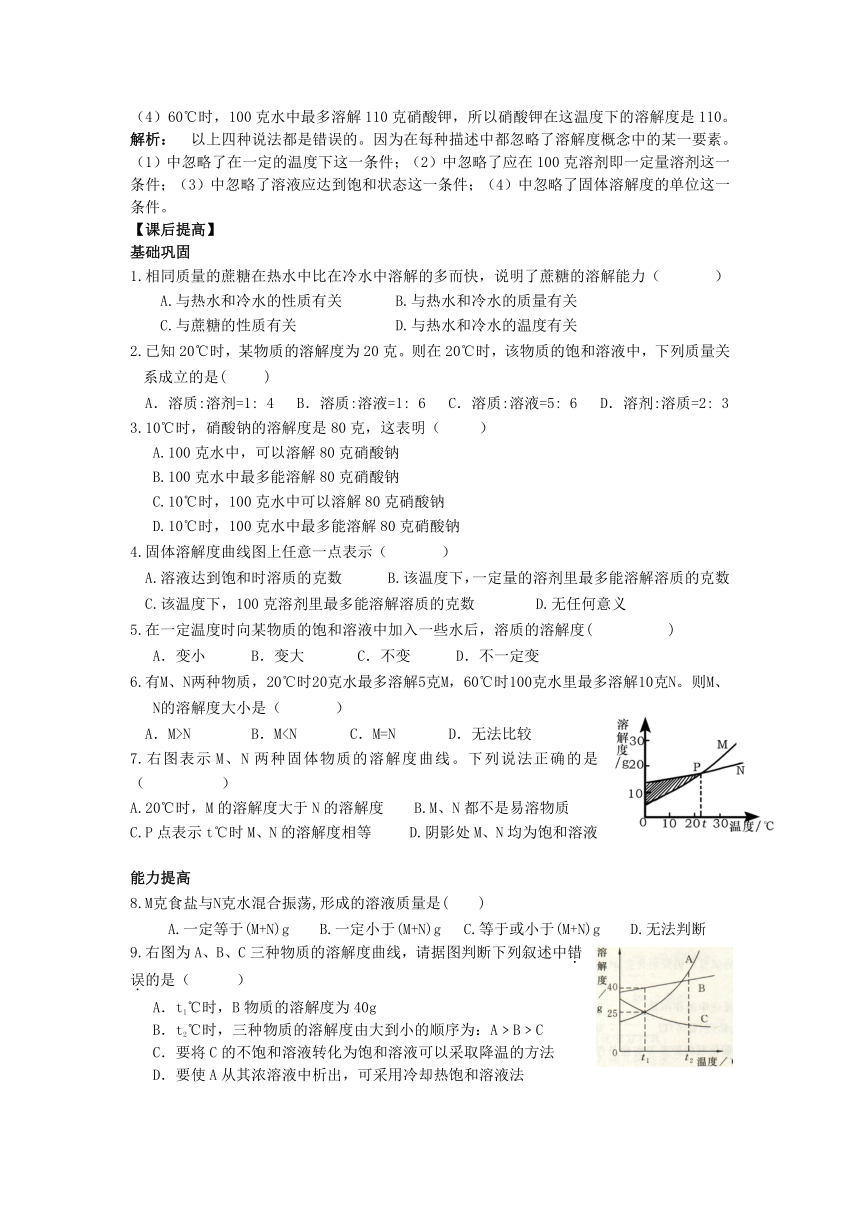

16.常温下,向盛有几小粒硝酸钾晶体的试管中,加入饱和硝酸钾溶液,并固定在盛有水的烧杯中(如右图所示)。小军同学向烧杯中加入某种物质后并搅拌,结果试管中的晶体消失了。请你猜测,小军同学加入的物质可能是 。

第三节水是常用的溶剂(三)

【课前预习】

1.物质在水中的溶解能力由 的性质决定,影响因素有 等。我们用 来表示物质的溶解能力大小。即在 ,物质在 中达到 时所溶解的质量为该物质在这种溶剂里的溶解度。如食盐在20℃时的溶解度是36克,表示

。

2.溶解度曲线是反映物质的 随 的情况。

(1)大多数物质的溶解度随温度升高而增大。

①曲线较陡代表溶解度受温度影响很大,如硝酸钾。

②曲线平缓代表溶解度受温度影响不大,如食盐。

(2)极少数物质及气体的溶解度随温度升高而减小,如熟石灰。

3.结晶的方法: (适合于溶解度受温度影响较大的物质)

(适合于溶解度受温度影响不大的物质)

【课堂学习】

例1 下列说法对不对 为什么

(1)100克水中最多溶解36克氯化钠,所以氯化钠在水中的溶解度是36克;

(2)50℃时,烧杯中的水最多溶有30克氯化钠,所以氯化钠在水中的溶解度是30克;

(3)在60℃时,100克水中溶有75克硝酸钾,所以60℃时硝酸钾的溶解度为75克;

(4)60℃时,100克水中最多溶解110克硝酸钾,所以硝酸钾在这温度下的溶解度是110。

解析: 以上四种说法都是错误的。因为在每种描述中都忽略了溶解度概念中的某一要素。(1)中忽略了在一定的温度下这一条件;(2)中忽略了应在100克溶剂即一定量溶剂这一条件;(3)中忽略了溶液应达到饱和状态这一条件;(4)中忽略了固体溶解度的单位这一条件。

【课后提高】

基础巩固

1.相同质量的蔗糖在热水中比在冷水中溶解的多而快,说明了蔗糖的溶解能力( )

A.与热水和冷水的性质有关 B.与热水和冷水的质量有关

C.与蔗糖的性质有关 D.与热水和冷水的温度有关

2.已知20℃时,某物质的溶解度为20克。则在20℃时,该物质的饱和溶液中,下列质量关系成立的是( )

A.溶质:溶剂=1: 4 B.溶质:溶液=1: 6 C.溶质:溶液=5: 6 D.溶剂:溶质=2: 3

3.10℃时,硝酸钠的溶解度是80克,这表明( )

A.100克水中,可以溶解80克硝酸钠

B.100克水中最多能溶解80克硝酸钠

C.10℃时,100克水中可以溶解80克硝酸钠

D.10℃时,100克水中最多能溶解80克硝酸钠

4.固体溶解度曲线图上任意一点表示( )

A.溶液达到饱和时溶质的克数 B.该温度下,一定量的溶剂里最多能溶解溶质的克数

C.该温度下,100克溶剂里最多能溶解溶质的克数 D.无任何意义

5.在一定温度时向某物质的饱和溶液中加入一些水后,溶质的溶解度( )

A.变小 B.变大 C.不变 D.不一定变

6.有M、N两种物质,20℃时20克水最多溶解5克M,60℃时100克水里最多溶解10克N。则M、

N的溶解度大小是( )

A.M>N B.M7.右图表示M、N两种固体物质的溶解度曲线。下列说法正确的是( )

A.20℃时,M的溶解度大于N的溶解度 B.M、N都不是易溶物质

C.P点表示t℃时M、N的溶解度相等 D.阴影处M、N均为饱和溶液

能力提高

8.M克食盐与N克水混合振荡,形成的溶液质量是( )

A.一定等于(M+N)g B.一定小于(M+N)g C.等于或小于(M+N)g D.无法判断

9.右图为A、B、C三种物质的溶解度曲线,请据图判断下列叙述中错 误的是( )

A.t1℃时,B物质的溶解度为40g

B.t2℃时,三种物质的溶解度由大到小的顺序为:A﹥B﹥C

C.要将C的不饱和溶液转化为饱和溶液可以采取降温的方法

D.要使A从其浓溶液中析出,可采用冷却热饱和溶液法

10.如图所示为某固体溶解度曲线,请回答下列问题:

(1)60℃时,该物质的溶解度为_ __。

(2)在80℃时,有一杯该固体的饱和溶液,如果只让它的温度从80℃降到60℃,那么会看到的现象是__ __;

(3)60℃时将10克该物质溶于25克水中,那么所得到溶液是_ _溶液(填“饱和”或“不饱和”)。

11.甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线如右图所示。据图回答:

(1)50℃时,乙物质的溶解度是 g;

(2)30℃时,三种物质的溶解度由大到小的顺序为 ;

(3)要使接近饱和的丙物质溶液变为饱和,可采取的一种措施是

;

(4)50℃时,将等质量的甲、乙、丙三种物质的饱和溶液同时降温至10℃时,析出晶体最多的是 。

创新探究

12.以下图示中的甲、乙两图分别表示氯化钠在水中的溶解度曲线,丙图表示硝酸钾在水中的溶解度曲线,丁图表示氯化钠在某有溶剂中的溶解度曲线。

甲 乙 丙 丁

请将甲图分别与上述其它曲线对比,回答下列问题。

(1)由甲、丁得出:影响固体物质溶解度的因素是 。

(2)由甲、丙得出:影响固体物质溶解度曲线陡斜程度的因素是 。因此欲除去硝酸钾中的少量氯化钠,可采用 方法。

(3)由甲、乙得出: 也会影响固体物质溶解度曲线的陡斜程度。

第三节水是常用的溶剂(一)

【课前预习】

1.由一种或一种以上的物质分散到另一种液体物质里,形成的__均一_、__稳定_的_混合物叫做溶液。溶液是由_溶质_和_溶剂_组成的。一般溶剂必须是 液体 ,而溶质可以是 固体、液体和气体 。

2.悬浊液是_固体小颗粒_悬浮在液体里而形成的;乳浊液是_液体小液滴_分散到液体里形成的混合物。它们与溶液的区别: 不稳定,静置后会分层 。

【课堂学习】

例1 下列关于溶液的说法正确的是( B )

A.凡是均一、稳定的液体都是溶液

B.凡是溶液一定是混合物

C.凡是溶液一定是无色、均一、稳定的混合物

D.溶液中的溶剂一定是水

解析:溶液是一种均一、稳定的混合物。A中的“液体”不一定是溶液。比如无水酒精、纯水都是液体,但它们不是溶液。溶液的外观特征只有两点,即均一和稳定。溶液的颜色有各种各样,如高锰酸钾溶液是紫色的,碘酒是棕色的。所以C中把无色作为溶液的共同特征是错误的。我们接触到的溶液中的溶剂一般是水,但不能认为只有水才能做溶剂。例如酒精、汽油也都是常见的溶剂。正确答案是B。

【课后提高】

基础巩固

1.下列物质属于溶液的是( C )

A.冰水 B.牛奶 C.碘酒 D.石灰浆

2.下列叙述正确的是( A )

A.溶液一定是两种或两种以上的物质混合而成 B.溶液应该是无色透明的

C.溶液中只能有一种溶质 D.煤油与水充分混合形成溶液

3.悬浊液、乳浊液和溶液的相同点是( D )

A.都是浑浊的 B.都是均匀的 C.都是稳定的 D.都是混合物

4.下列属于悬浊液的是( B )

A.油滴在水中 B.泥土跟水混合 C.高锰酸钾溶于水中 D.牛奶

5.有一瓶蔗糖溶液,下列有关叙述正确的是( D )

A.下部的溶液比上面的甜

B.外界条件不变时,放置一段时间后一定有蔗糖析出

C.上、中、下各部分的密度不同

D.蔗糖分子均一地分散在水中

6.将少量的(1)菜油(2)醋(3)味精(4)胡椒粉(5)面粉,分别加入水中,振荡后,其中 (4)(5) 形成悬浊液, (1) 形成乳浊液,(2)(3)形成溶液。(填编号)

能力提高

7.下列与人密切相关的4种液体中,属于溶液的是 ( B )

A.“伊利”纯牛奶 B.“娃哈哈”矿泉水 C.黄河水水 D.血液

8.下列物质混合,充分搅拌后能形成无色溶液的是 ( D )

A.植物油与水 B.碘与酒精 C.面粉与水 D.食盐与水

9.把20克食盐溶液放在蒸发皿内,加热蒸干后,得到食盐4克,则其溶剂水的质量是( D )

A.24克 B.4克 C.20克 D.16克

10.在学完物质在水中的分散后,小明还有点疑问,回家后小明做了一个实验:将少量的食盐溶解在凉开水中,静置一个小时后,小明用吸管分别尝了上层、中层和下层的溶液的味道,你觉得小明会感觉到 各层一样咸 ,这个实验说明了 溶液时均一稳定的 。

11.溶液是由溶质和溶剂组成,指出下列溶液的溶质和溶剂:

(1)“茅台”白酒:溶质是_酒精__,溶剂是_水_。

(2)生理盐水:溶质是_食盐__,溶剂是_水__。

(3)碘酒:溶质是_碘_,溶剂是_酒精_。

(4)高锰酸钾溶液:溶质是_高锰酸钾_,溶剂是_水_。

创新探究

12.学习了溶液的概念后,老师的提问及同学的回答如下图所示:

(1)以上三位同学中能够正确描述溶液特征的是 李佳 同学。

老师接着问:“你们还想知道什么 ”

王华回答:“不溶于水的物质能溶于其它溶剂吗 ”

李佳回答:“影响物质在水中溶解能力的因素有哪些 ”

(2)如果用实验回答王华的问题,则应该选择的溶质和溶剂分别是: 碘 、 酒精 。

第三节水是常用的溶剂(二)

【课前预习】

1.物质在水中的溶解过程伴随着 能量 的变化,如硝酸钾溶于水要 吸热 ,温度 降低 ;氢氧化钠溶于水时,要 放热 ,温度 升高 。

2.在 一定温度 下, 一定量 的溶剂中,不能再溶解某种溶质的溶液叫 饱和溶液 ;在一定温度下,一定量的溶剂中,还能继续溶解该种溶质的溶液叫 不饱和溶液 。

3. 饱和溶液和不饱和溶液之间可以 相互转化 。把不饱和溶液变成饱和溶液的一般方法: 加溶质、降温、蒸发溶剂 ;把饱和溶液变成不饱和溶液的方法: 加溶剂、升温 。

4.饱和溶液 不一定 是浓溶液,不饱和溶液 不一定 是稀溶液。在同一条件下,对同种物质而言,饱和溶液 一定 比不饱和溶液浓一些。

【课堂学习】

例1 为什么在描述饱和溶液和不饱和溶液的时候,一定要强调“一定温度”、“一定量的溶剂”、“某种溶质”?

解析:因为在一定温度下的某溶剂中,溶质已经不能再溶解了,但是对它加热后,溶质还能继续溶解;在一定量的溶剂中,已经饱和的溶液,如果继续加水,溶质又可以继续溶解;在一定量的溶剂中,一定温度下,不能再溶解该种物质,但是它还能溶解其他的溶质。所以,在描述饱和溶液及不饱和溶液的概念时,一定要强调“一定温度”、“一定量的溶剂”、“某种溶质”。

【课后提高】

基础巩固

1.以下说法中,正确的是 ( A )

A.在一定条件下饱和溶液可以变成不饱和溶液

B.饱和溶液肯定是较浓的溶液

C.饱和溶液肯定比不饱和溶液要浓一些

D.在一定量的溶剂中不能再溶解某种溶质的溶液叫饱和溶液

2.在一定温度下,某物质的饱和溶液一定是( B )

A.很浓的溶液 B.不能再溶解该物质的溶液

C.含100克水的溶液 D.含100克该物质的溶液

3.一定温度下,欲使一接近饱和的溶液变成饱和溶液,分别采取下列措施:①降低温度;②升高温度;③增加溶剂;④增加溶质。其中一定能达到目的的是 ( B )

A.只有① B.只有④ C.①④ D.③④

4.搅拌可加速溶解,实验室里常用来搅拌的仪器是( B )

A.药匙 B.玻璃棒 C.温度计 D.滴管

5.下列取用粉末状固体药品的操作,正确的是( D )

A.试管直立,把盛有药品的药匙向试管口倒入

B.试管倾斜,把盛有固体药品的药匙从试管口倒入

C.试管直立,把盛有固体药品的纸槽送入试管底部

D.试管横放,把盛有固体药品的药匙或纸槽送入试管底部,再把试管直立起来

6.下列哪种物质溶于水,温度下降( B )

A.氢氧化钠 B.硝酸铵 C.生石灰 D.氯化钠

7.有关饱和溶液的说法正确是( C )

A.一定是浓溶液 B.降温后一定还是饱和溶液

C.析出晶体后仍为饱和溶液 D.不能再溶解其它任何物质

8.现有一杯底部尚有少量未溶解的硝酸钾溶液,在给烧杯加热或加水的条件下,原来未溶解的硝酸钾 继续 溶解,这时溶液由 饱和 变为 不饱和 。这说明,在改变条件的情况下, 饱和 溶液和不饱和溶液间可以相互转化。因此我们在理解饱和溶液和不饱和溶液的涵义时,应强调 一定温度 和 一定量溶剂 两个条件,否则就会失去意义。

9.取用固体药品时,当药品是块状时,可用__镊子__取用;取少量粉末状或小粒固体试剂时,用干净的__药匙_,或用_纸槽_代替。

能力提升

10.下列有关溶液的说法中,正确的是 ( C )

A.溶液是均一、稳定、无色透明的混合物

B.某温度下,在硫酸铜饱和溶液中不能再溶解任何溶质

C. 某温度下,从一瓶硝酸钾的饱和溶液中取出一半,则这半杯溶液仍是硝酸钾的饱和溶液

D.有一杯无色透明均一稳定的液体,一定是溶液

11.下列方法中,可用来检验某种溶质是饱和溶液还是不饱和溶液的是 ( D )

A.将溶液适当加热 B.将溶液适当冷却 C.再加少量溶剂 D.再加入该溶质

12.下列有关饱和溶液的说法中,正确的是 ( C )

A.饱和溶液一定是浓溶液

B.某固体溶质的饱和溶液升高温度后一定会变成不饱和溶液

C.析出晶体后的溶液在温度不变的情况下一定还是饱和的

D.某溶液冷却到一定温度,能析出晶体,就可证明原溶液一定是饱和溶液

13.某温度下,有一接近饱和的硝酸钠溶液,欲使其溶液变为饱和溶液,采取的措施不当的是( A )

A.用滤纸吸去一部分水 B.蒸发掉一部分水 C.降低溶液的温度 D.加入硝酸钠晶体

14.市场上有一种俗称“摇摇冰”的罐装饮料,在饮料罐的夹层中分别装入一种固体物质和水,饮用前摇动使它们混合,罐内饮料温度就会降低。这种固体物质可能是( D )

A.生石灰 B.氢氧化钠 C.食盐 D.硝酸铵

创新探究

15.图1可表示“M与N的并列关系”,图2可表示“M属于N的从属关系”。下列概念间的关系符合图3所示关系的是( A )

X Y Z

A. 溶质 溶剂 溶液

B. 悬浊液 乳浊液 溶液

C. 蒸发 沸腾 液化

D. 饱和溶液 不饱和溶液 浓溶液

16.常温下,向盛有几小粒硝酸钾晶体的试管中,加入饱和硝酸钾溶液,并固定在盛有水的烧杯中(如右图所示)。小军同学向烧杯中加入某种物质后并搅拌,结果试管中的晶体消失了。请你猜测,小军同学加入的物质可能是 氢氧化钠(其他合理也可) 。

第三节水是常用的溶剂(三)

【课前预习】

1.物质在水中的溶解能力由 溶质和溶剂 的性质决定,影响因素有 温度、压强 等。我们用 溶解度 来表示物质的溶解能力大小。即在 一定温度 ,物质在 100g水 中达到 饱和状态 时所溶解的质量为该物质在这种溶剂里的溶解度。如食盐在20℃时的溶解度是36克,表示

20℃时,在100g水中最多能溶解食盐36g 。

2.溶解度曲线是反映物质的 溶解度 随 温度变化 的情况。

(1)大多数物质的溶解度随温度升高而增大。

①曲线较陡代表溶解度受温度影响很大,如硝酸钾。

②曲线平缓代表溶解度受温度影响不大,如食盐。

(2)极少数物质及气体的溶解度随温度升高而减小,如熟石灰。

3.结晶的方法: 冷却热饱和溶液法(适合于溶解度受温度影响较大的物质)

蒸发结晶法 (适合于溶解度受温度影响不大的物质)

【课堂学习】

例1 下列说法对不对 为什么

(1)100克水中最多溶解36克氯化钠,所以氯化钠在水中的溶解度是36克;

(2)50℃时,烧杯中的水最多溶有30克氯化钠,所以氯化钠在水中的溶解度是30克;

(3)在60℃时,100克水中溶有75克硝酸钾,所以60℃时硝酸钾的溶解度为75克;

(4)60℃时,100克水中最多溶解110克硝酸钾,所以硝酸钾在这温度下的溶解度是110。

解析: 以上四种说法都是错误的。因为在每种描述中都忽略了溶解度概念中的某一要素。(1)中忽略了在一定的温度下这一条件;(2)中忽略了应在100克溶剂即一定量溶剂这一条件;(3)中忽略了溶液应达到饱和状态这一条件;(4)中忽略了固体溶解度的单位这一条件。

【课后提高】

基础巩固

1.相同质量的蔗糖在热水中比在冷水中溶解的多而快,说明了蔗糖的溶解能力( D )

A.与热水和冷水的性质有关 B.与热水和冷水的质量有关

C.与蔗糖的性质有关 D.与热水和冷水的温度有关

2.已知20℃时,某物质的溶解度为20克。则在20℃时,该物质的饱和溶液中,下列质量关系成立的是( B )

A.溶质:溶剂=1: 4 B.溶质:溶液=1: 6 C.溶质:溶液=5: 6 D.溶剂:溶质=2: 3

3.10℃时,硝酸钠的溶解度是80克,这表明( D )

A.100克水中,可以溶解80克硝酸钠

B.100克水中最多能溶解80克硝酸钠

C.10℃时,100克水中可以溶解80克硝酸钠

D.10℃时,100克水中最多能溶解80克硝酸钠

4.固体溶解度曲线图上任意一点表示( C )

A.溶液达到饱和时溶质的克数 B.该温度下,一定量的溶剂里最多能溶解溶质的克数

C.该温度下,100克溶剂里最多能溶解溶质的克数 D.无任何意义

5.在一定温度时向某物质的饱和溶液中加入一些水后,溶质的溶解度( C )

A.变小 B.变大 C.不变 D.不一定变

6.有M、N两种物质,20℃时20克水最多溶解5克M,60℃时100克水里最多溶解10克N。则M、

N的溶解度大小是( D )

A.M>N B.M7.右图表示M、N两种固体物质的溶解度曲线。下列说法正确的是( C )

A.20℃时,M的溶解度大于N的溶解度 B.M、N都不是易溶物质

C.P点表示t℃时M、N的溶解度相等 D.阴影处M、N均为饱和溶液

能力提高

8.M克食盐与N克水混合振荡,形成的溶液质量是( C )

A.一定等于(M+N)g B.一定小于(M+N)g C.等于或小于(M+N)g D.无法判断

9.右图为A、B、C三种物质的溶解度曲线,请据图判断下列叙述中错 误的是( C )

A.t1℃时,B物质的溶解度为40g

B.t2℃时,三种物质的溶解度由大到小的顺序为:A﹥B﹥C

C.要将C的不饱和溶液转化为饱和溶液可以采取降温的方法

D.要使A从其浓溶液中析出,可采用冷却热饱和溶液法

10.如图所示为某固体溶解度曲线,请回答下列问题:

(1)60℃时,该物质的溶解度为_ 60克(或60克/100克水)__。

(2)在80℃时,有一杯该固体的饱和溶液,如果只让它的温度从80℃降到60℃,那么会看到的现象是__有固体物质从溶液中析出__;

(3)60℃时将10克该物质溶于25克水中,那么所得到溶液是_不饱和_溶液(填“饱和”或“不饱和”)。

11.甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线如右图所示。据图回答:

(1)50℃时,乙物质的溶解度是 40 g;

(2)30℃时,三种物质的溶解度由大到小的顺序为 乙>甲>丙 ;

(3)要使接近饱和的丙物质溶液变为饱和,可采取的一种措施是

升高温度(或加入丙物质、恒温蒸发溶剂等) ;

(4)50℃时,将等质量的甲、乙、丙三种物质的饱和溶液同时降温至10℃时,析出晶体最多的是 甲 。

创新探究

12.以下图示中的甲、乙两图分别表示氯化钠在水中的溶解度曲线,丙图表示硝酸钾在水中的溶解度曲线,丁图表示氯化钠在某有溶剂中的溶解度曲线。

甲 乙 丙 丁

请将甲图分别与上述其它曲线对比,回答下列问题。

(1)由甲、丁得出:影响固体物质溶解度的因素是 溶剂的种类(或溶剂的性质) 。

(2)由甲、丙得出:影响固体物质溶解度曲线陡斜程度的因素是 溶质的种类(或溶质的性质) 。因此欲除去硝酸钾中的少量氯化钠,可采用 冷却热饱和溶液(或降温结晶)方法。

(3)由甲、乙得出: 当横坐标单位刻度长短不变时,纵坐标单位刻度长短的变化 也会影响固体物质溶解度曲线的陡斜程度。

水

饱和KNO3

溶液和晶体

图1-2

水

饱和KNO3

溶液和晶体

图1-2

【课前预习】

1.由一种或一种以上的物质分散到另一种液体物质里,形成的__ _、_ _ 的_ 叫做溶液。溶液是由_ _和_ _组成的。一般溶剂必须是 ,而溶质可以是 。

2.悬浊液是_ _悬浮在液体里而形成的;乳浊液是_ _分散到液体里形成的混合物。它们与溶液的区别: 。

【课堂学习】

例1 下列关于溶液的说法正确的是( )

A.凡是均一、稳定的液体都是溶液

B.凡是溶液一定是混合物

C.凡是溶液一定是无色、均一、稳定的混合物

D.溶液中的溶剂一定是水

解析:溶液是一种均一、稳定的混合物。A中的“液体”不一定是溶液。比如无水酒精、纯水都是液体,但它们不是溶液。溶液的外观特征只有两点,即均一和稳定。溶液的颜色有各种各样,如高锰酸钾溶液是紫色的,碘酒是棕色的。所以C中把无色作为溶液的共同特征是错误的。我们接触到的溶液中的溶剂一般是水,但不能认为只有水才能做溶剂。例如酒精、汽油也都是常见的溶剂。正确答案是B。

【课后提高】

基础巩固

1.下列物质属于溶液的是( )

A.冰水 B.牛奶 C.碘酒 D.石灰浆

2.下列叙述正确的是( )

A.溶液一定是两种或两种以上的物质混合而成 B.溶液应该是无色透明的

C.溶液中只能有一种溶质 D.煤油与水充分混合形成溶液

3.悬浊液、乳浊液和溶液的相同点是( )

A.都是浑浊的 B.都是均匀的 C.都是稳定的 D.都是混合物

4.下列属于悬浊液的是( )

A.油滴在水中 B.泥土跟水混合 C.高锰酸钾溶于水中 D.牛奶

5.有一瓶蔗糖溶液,下列有关叙述正确的是( )

A.下部的溶液比上面的甜

B.外界条件不变时,放置一段时间后一定有蔗糖析出

C.上、中、下各部分的密度不同

D.蔗糖分子均一地分散在水中

6.将少量的(1)菜油(2)醋(3)味精(4)胡椒粉(5)面粉,分别加入水中,振荡后,其中 形成悬浊液, 形成乳浊液, 形成溶液。(填编号)

能力提高

7.下列与人密切相关的4种液体中,属于溶液的是 ( )

A.“伊利”纯牛奶 B.“娃哈哈”矿泉水 C.黄河水水 D.血液

8.下列物质混合,充分搅拌后能形成无色溶液的是 ( )

A.植物油与水 B.碘与酒精 C.面粉与水 D.食盐与水

9.把20克食盐溶液放在蒸发皿内,加热蒸干后,得到食盐4克,则其溶剂水的质量是( )

A.24克 B.4克 C.20克 D.16克

10.在学完物质在水中的分散后,小明还有点疑问,回家后小明做了一个实验:将少量的食盐溶解在凉开水中,静置一个小时后,小明用吸管分别尝了上层、中层和下层的溶液的味道,你觉得小明会感觉到 ,这个实验说明了 。

11.溶液是由溶质和溶剂组成,指出下列溶液的溶质和溶剂:

(1)“茅台”白酒:溶质是_ __,溶剂是_ _。

(2)生理盐水:溶质是_ _,溶剂是_ __。

(3)碘酒:溶质是_ _,溶剂是_ _。

(4)高锰酸钾溶液:溶质是_ _,溶剂是_ _。

创新探究

12.学习了溶液的概念后,老师的提问及同学的回答如下图所示:

(1)以上三位同学中能够正确描述溶液特征的是 同学。

老师接着问:“你们还想知道什么 ”

王华回答:“不溶于水的物质能溶于其它溶剂吗 ”

李佳回答:“影响物质在水中溶解能力的因素有哪些 ”

(2)如果用实验回答王华的问题,则应该选择的溶质和溶剂分别是: 、 。

第三节水是常用的溶剂(二)

【课前预习】

1.物质在水中的溶解过程伴随着 的变化,如硝酸钾溶于水要 ,温度 ;氢氧化钠溶于水时,要 ,温度 。

2.在 下, 的溶剂中,不能再溶解某种溶质的溶液叫 ;在一定温度下,一定量的溶剂中,还能继续溶解该种溶质的溶液叫 。

3. 饱和溶液和不饱和溶液之间可以 。把不饱和溶液变成饱和溶液的一般方法: ;把饱和溶液变成不饱和溶液的方法: 。

4.饱和溶液 是浓溶液,不饱和溶液 是稀溶液。在同一条件下,对同种物质而言,饱和溶液 比不饱和溶液浓一些。

【课堂学习】

例1 为什么在描述饱和溶液和不饱和溶液的时候,一定要强调“一定温度”、“一定量的溶剂”、“某种溶质”?

解析:因为在一定温度下的某溶剂中,溶质已经不能再溶解了,但是对它加热后,溶质还能继续溶解;在一定量的溶剂中,已经饱和的溶液,如果继续加水,溶质又可以继续溶解;在一定量的溶剂中,一定温度下,不能再溶解该种物质,但是它还能溶解其他的溶质。所以,在描述饱和溶液及不饱和溶液的概念时,一定要强调“一定温度”、“一定量的溶剂”、“某种溶质”。

【课后提高】

基础巩固

1.以下说法中,正确的是 ( )

A.在一定条件下饱和溶液可以变成不饱和溶液

B.饱和溶液肯定是较浓的溶液

C.饱和溶液肯定比不饱和溶液要浓一些

D.在一定量的溶剂中不能再溶解某种溶质的溶液叫饱和溶液

2.在一定温度下,某物质的饱和溶液一定是( )

A.很浓的溶液 B.不能再溶解该物质的溶液

C.含100克水的溶液 D.含100克该物质的溶液

3.一定温度下,欲使一接近饱和的溶液变成饱和溶液,分别采取下列措施:①降低温度;②升高温度;③增加溶剂;④增加溶质。其中一定能达到目的的是 ( )

A.只有① B.只有④ C.①④ D.③④

4.搅拌可加速溶解,实验室里常用来搅拌的仪器是( )

A.药匙 B.玻璃棒 C.温度计 D.滴管

5.下列取用粉末状固体药品的操作,正确的是( )

A.试管直立,把盛有药品的药匙向试管口倒入

B.试管倾斜,把盛有固体药品的药匙从试管口倒入

C.试管直立,把盛有固体药品的纸槽送入试管底部

D.试管横放,把盛有固体药品的药匙或纸槽送入试管底部,再把试管直立起来

6.下列哪种物质溶于水,温度下降( )

A.氢氧化钠 B.硝酸铵 C.生石灰 D.氯化钠

7.有关饱和溶液的说法正确是( )

A.一定是浓溶液 B.降温后一定还是饱和溶液

C.析出晶体后仍为饱和溶液 D.不能再溶解其它任何物质

8.现有一杯底部尚有少量未溶解的硝酸钾溶液,在给烧杯加热或加水的条件下,原来未溶解的硝酸钾 溶解,这时溶液由 变为 。这说明,在改变条件的情况下, 溶液和不饱和溶液间可以相互转化。因此我们在理解饱和溶液和不饱和溶液的涵义时,应强调 和 两个条件,否则就会失去意义。

9.取用固体药品时,当药品是块状时,可用__ __取用;取少量粉末状或小粒固体试剂时,用干净的__ _,或用 代替。

能力提升

10.下列有关溶液的说法中,正确的是 ( )

A.溶液是均一、稳定、无色透明的混合物

B.某温度下,在硫酸铜饱和溶液中不能再溶解任何溶质

C. 某温度下,从一瓶硝酸钾的饱和溶液中取出一半,则这半杯溶液仍是硝酸钾的饱和溶液

D.有一杯无色透明均一稳定的液体,一定是溶液

11.下列方法中,可用来检验某种溶质是饱和溶液还是不饱和溶液的是 ( )

A.将溶液适当加热 B.将溶液适当冷却 C.再加少量溶剂 D.再加入该溶质

12.下列有关饱和溶液的说法中,正确的是 ( )

A.饱和溶液一定是浓溶液

B.某固体溶质的饱和溶液升高温度后一定会变成不饱和溶液

C.析出晶体后的溶液在温度不变的情况下一定还是饱和的

D.某溶液冷却到一定温度,能析出晶体,就可证明原溶液一定是饱和溶液

13.某温度下,有一接近饱和的硝酸钠溶液,欲使其溶液变为饱和溶液,采取的措施不当的是( )

A.用滤纸吸去一部分水 B.蒸发掉一部分水 C.降低溶液的温度 D.加入硝酸钠晶体

14.市场上有一种俗称“摇摇冰”的罐装饮料,在饮料罐的夹层中分别装入一种固体物质和水,饮用前摇动使它们混合,罐内饮料温度就会降低。这种固体物质可能是( )

A.生石灰 B.氢氧化钠 C.食盐 D.硝酸铵

创新探究

15.图1可表示“M与N的并列关系”,图2可表示“M属于N的从属关系”。下列概念间的关系符合图3所示关系的是( )

X Y Z

A. 溶质 溶剂 溶液

B. 悬浊液 乳浊液 溶液

C. 蒸发 沸腾 液化

D. 饱和溶液 不饱和溶液 浓溶液

16.常温下,向盛有几小粒硝酸钾晶体的试管中,加入饱和硝酸钾溶液,并固定在盛有水的烧杯中(如右图所示)。小军同学向烧杯中加入某种物质后并搅拌,结果试管中的晶体消失了。请你猜测,小军同学加入的物质可能是 。

第三节水是常用的溶剂(三)

【课前预习】

1.物质在水中的溶解能力由 的性质决定,影响因素有 等。我们用 来表示物质的溶解能力大小。即在 ,物质在 中达到 时所溶解的质量为该物质在这种溶剂里的溶解度。如食盐在20℃时的溶解度是36克,表示

。

2.溶解度曲线是反映物质的 随 的情况。

(1)大多数物质的溶解度随温度升高而增大。

①曲线较陡代表溶解度受温度影响很大,如硝酸钾。

②曲线平缓代表溶解度受温度影响不大,如食盐。

(2)极少数物质及气体的溶解度随温度升高而减小,如熟石灰。

3.结晶的方法: (适合于溶解度受温度影响较大的物质)

(适合于溶解度受温度影响不大的物质)

【课堂学习】

例1 下列说法对不对 为什么

(1)100克水中最多溶解36克氯化钠,所以氯化钠在水中的溶解度是36克;

(2)50℃时,烧杯中的水最多溶有30克氯化钠,所以氯化钠在水中的溶解度是30克;

(3)在60℃时,100克水中溶有75克硝酸钾,所以60℃时硝酸钾的溶解度为75克;

(4)60℃时,100克水中最多溶解110克硝酸钾,所以硝酸钾在这温度下的溶解度是110。

解析: 以上四种说法都是错误的。因为在每种描述中都忽略了溶解度概念中的某一要素。(1)中忽略了在一定的温度下这一条件;(2)中忽略了应在100克溶剂即一定量溶剂这一条件;(3)中忽略了溶液应达到饱和状态这一条件;(4)中忽略了固体溶解度的单位这一条件。

【课后提高】

基础巩固

1.相同质量的蔗糖在热水中比在冷水中溶解的多而快,说明了蔗糖的溶解能力( )

A.与热水和冷水的性质有关 B.与热水和冷水的质量有关

C.与蔗糖的性质有关 D.与热水和冷水的温度有关

2.已知20℃时,某物质的溶解度为20克。则在20℃时,该物质的饱和溶液中,下列质量关系成立的是( )

A.溶质:溶剂=1: 4 B.溶质:溶液=1: 6 C.溶质:溶液=5: 6 D.溶剂:溶质=2: 3

3.10℃时,硝酸钠的溶解度是80克,这表明( )

A.100克水中,可以溶解80克硝酸钠

B.100克水中最多能溶解80克硝酸钠

C.10℃时,100克水中可以溶解80克硝酸钠

D.10℃时,100克水中最多能溶解80克硝酸钠

4.固体溶解度曲线图上任意一点表示( )

A.溶液达到饱和时溶质的克数 B.该温度下,一定量的溶剂里最多能溶解溶质的克数

C.该温度下,100克溶剂里最多能溶解溶质的克数 D.无任何意义

5.在一定温度时向某物质的饱和溶液中加入一些水后,溶质的溶解度( )

A.变小 B.变大 C.不变 D.不一定变

6.有M、N两种物质,20℃时20克水最多溶解5克M,60℃时100克水里最多溶解10克N。则M、

N的溶解度大小是( )

A.M>N B.M

A.20℃时,M的溶解度大于N的溶解度 B.M、N都不是易溶物质

C.P点表示t℃时M、N的溶解度相等 D.阴影处M、N均为饱和溶液

能力提高

8.M克食盐与N克水混合振荡,形成的溶液质量是( )

A.一定等于(M+N)g B.一定小于(M+N)g C.等于或小于(M+N)g D.无法判断

9.右图为A、B、C三种物质的溶解度曲线,请据图判断下列叙述中错 误的是( )

A.t1℃时,B物质的溶解度为40g

B.t2℃时,三种物质的溶解度由大到小的顺序为:A﹥B﹥C

C.要将C的不饱和溶液转化为饱和溶液可以采取降温的方法

D.要使A从其浓溶液中析出,可采用冷却热饱和溶液法

10.如图所示为某固体溶解度曲线,请回答下列问题:

(1)60℃时,该物质的溶解度为_ __。

(2)在80℃时,有一杯该固体的饱和溶液,如果只让它的温度从80℃降到60℃,那么会看到的现象是__ __;

(3)60℃时将10克该物质溶于25克水中,那么所得到溶液是_ _溶液(填“饱和”或“不饱和”)。

11.甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线如右图所示。据图回答:

(1)50℃时,乙物质的溶解度是 g;

(2)30℃时,三种物质的溶解度由大到小的顺序为 ;

(3)要使接近饱和的丙物质溶液变为饱和,可采取的一种措施是

;

(4)50℃时,将等质量的甲、乙、丙三种物质的饱和溶液同时降温至10℃时,析出晶体最多的是 。

创新探究

12.以下图示中的甲、乙两图分别表示氯化钠在水中的溶解度曲线,丙图表示硝酸钾在水中的溶解度曲线,丁图表示氯化钠在某有溶剂中的溶解度曲线。

甲 乙 丙 丁

请将甲图分别与上述其它曲线对比,回答下列问题。

(1)由甲、丁得出:影响固体物质溶解度的因素是 。

(2)由甲、丙得出:影响固体物质溶解度曲线陡斜程度的因素是 。因此欲除去硝酸钾中的少量氯化钠,可采用 方法。

(3)由甲、乙得出: 也会影响固体物质溶解度曲线的陡斜程度。

第三节水是常用的溶剂(一)

【课前预习】

1.由一种或一种以上的物质分散到另一种液体物质里,形成的__均一_、__稳定_的_混合物叫做溶液。溶液是由_溶质_和_溶剂_组成的。一般溶剂必须是 液体 ,而溶质可以是 固体、液体和气体 。

2.悬浊液是_固体小颗粒_悬浮在液体里而形成的;乳浊液是_液体小液滴_分散到液体里形成的混合物。它们与溶液的区别: 不稳定,静置后会分层 。

【课堂学习】

例1 下列关于溶液的说法正确的是( B )

A.凡是均一、稳定的液体都是溶液

B.凡是溶液一定是混合物

C.凡是溶液一定是无色、均一、稳定的混合物

D.溶液中的溶剂一定是水

解析:溶液是一种均一、稳定的混合物。A中的“液体”不一定是溶液。比如无水酒精、纯水都是液体,但它们不是溶液。溶液的外观特征只有两点,即均一和稳定。溶液的颜色有各种各样,如高锰酸钾溶液是紫色的,碘酒是棕色的。所以C中把无色作为溶液的共同特征是错误的。我们接触到的溶液中的溶剂一般是水,但不能认为只有水才能做溶剂。例如酒精、汽油也都是常见的溶剂。正确答案是B。

【课后提高】

基础巩固

1.下列物质属于溶液的是( C )

A.冰水 B.牛奶 C.碘酒 D.石灰浆

2.下列叙述正确的是( A )

A.溶液一定是两种或两种以上的物质混合而成 B.溶液应该是无色透明的

C.溶液中只能有一种溶质 D.煤油与水充分混合形成溶液

3.悬浊液、乳浊液和溶液的相同点是( D )

A.都是浑浊的 B.都是均匀的 C.都是稳定的 D.都是混合物

4.下列属于悬浊液的是( B )

A.油滴在水中 B.泥土跟水混合 C.高锰酸钾溶于水中 D.牛奶

5.有一瓶蔗糖溶液,下列有关叙述正确的是( D )

A.下部的溶液比上面的甜

B.外界条件不变时,放置一段时间后一定有蔗糖析出

C.上、中、下各部分的密度不同

D.蔗糖分子均一地分散在水中

6.将少量的(1)菜油(2)醋(3)味精(4)胡椒粉(5)面粉,分别加入水中,振荡后,其中 (4)(5) 形成悬浊液, (1) 形成乳浊液,(2)(3)形成溶液。(填编号)

能力提高

7.下列与人密切相关的4种液体中,属于溶液的是 ( B )

A.“伊利”纯牛奶 B.“娃哈哈”矿泉水 C.黄河水水 D.血液

8.下列物质混合,充分搅拌后能形成无色溶液的是 ( D )

A.植物油与水 B.碘与酒精 C.面粉与水 D.食盐与水

9.把20克食盐溶液放在蒸发皿内,加热蒸干后,得到食盐4克,则其溶剂水的质量是( D )

A.24克 B.4克 C.20克 D.16克

10.在学完物质在水中的分散后,小明还有点疑问,回家后小明做了一个实验:将少量的食盐溶解在凉开水中,静置一个小时后,小明用吸管分别尝了上层、中层和下层的溶液的味道,你觉得小明会感觉到 各层一样咸 ,这个实验说明了 溶液时均一稳定的 。

11.溶液是由溶质和溶剂组成,指出下列溶液的溶质和溶剂:

(1)“茅台”白酒:溶质是_酒精__,溶剂是_水_。

(2)生理盐水:溶质是_食盐__,溶剂是_水__。

(3)碘酒:溶质是_碘_,溶剂是_酒精_。

(4)高锰酸钾溶液:溶质是_高锰酸钾_,溶剂是_水_。

创新探究

12.学习了溶液的概念后,老师的提问及同学的回答如下图所示:

(1)以上三位同学中能够正确描述溶液特征的是 李佳 同学。

老师接着问:“你们还想知道什么 ”

王华回答:“不溶于水的物质能溶于其它溶剂吗 ”

李佳回答:“影响物质在水中溶解能力的因素有哪些 ”

(2)如果用实验回答王华的问题,则应该选择的溶质和溶剂分别是: 碘 、 酒精 。

第三节水是常用的溶剂(二)

【课前预习】

1.物质在水中的溶解过程伴随着 能量 的变化,如硝酸钾溶于水要 吸热 ,温度 降低 ;氢氧化钠溶于水时,要 放热 ,温度 升高 。

2.在 一定温度 下, 一定量 的溶剂中,不能再溶解某种溶质的溶液叫 饱和溶液 ;在一定温度下,一定量的溶剂中,还能继续溶解该种溶质的溶液叫 不饱和溶液 。

3. 饱和溶液和不饱和溶液之间可以 相互转化 。把不饱和溶液变成饱和溶液的一般方法: 加溶质、降温、蒸发溶剂 ;把饱和溶液变成不饱和溶液的方法: 加溶剂、升温 。

4.饱和溶液 不一定 是浓溶液,不饱和溶液 不一定 是稀溶液。在同一条件下,对同种物质而言,饱和溶液 一定 比不饱和溶液浓一些。

【课堂学习】

例1 为什么在描述饱和溶液和不饱和溶液的时候,一定要强调“一定温度”、“一定量的溶剂”、“某种溶质”?

解析:因为在一定温度下的某溶剂中,溶质已经不能再溶解了,但是对它加热后,溶质还能继续溶解;在一定量的溶剂中,已经饱和的溶液,如果继续加水,溶质又可以继续溶解;在一定量的溶剂中,一定温度下,不能再溶解该种物质,但是它还能溶解其他的溶质。所以,在描述饱和溶液及不饱和溶液的概念时,一定要强调“一定温度”、“一定量的溶剂”、“某种溶质”。

【课后提高】

基础巩固

1.以下说法中,正确的是 ( A )

A.在一定条件下饱和溶液可以变成不饱和溶液

B.饱和溶液肯定是较浓的溶液

C.饱和溶液肯定比不饱和溶液要浓一些

D.在一定量的溶剂中不能再溶解某种溶质的溶液叫饱和溶液

2.在一定温度下,某物质的饱和溶液一定是( B )

A.很浓的溶液 B.不能再溶解该物质的溶液

C.含100克水的溶液 D.含100克该物质的溶液

3.一定温度下,欲使一接近饱和的溶液变成饱和溶液,分别采取下列措施:①降低温度;②升高温度;③增加溶剂;④增加溶质。其中一定能达到目的的是 ( B )

A.只有① B.只有④ C.①④ D.③④

4.搅拌可加速溶解,实验室里常用来搅拌的仪器是( B )

A.药匙 B.玻璃棒 C.温度计 D.滴管

5.下列取用粉末状固体药品的操作,正确的是( D )

A.试管直立,把盛有药品的药匙向试管口倒入

B.试管倾斜,把盛有固体药品的药匙从试管口倒入

C.试管直立,把盛有固体药品的纸槽送入试管底部

D.试管横放,把盛有固体药品的药匙或纸槽送入试管底部,再把试管直立起来

6.下列哪种物质溶于水,温度下降( B )

A.氢氧化钠 B.硝酸铵 C.生石灰 D.氯化钠

7.有关饱和溶液的说法正确是( C )

A.一定是浓溶液 B.降温后一定还是饱和溶液

C.析出晶体后仍为饱和溶液 D.不能再溶解其它任何物质

8.现有一杯底部尚有少量未溶解的硝酸钾溶液,在给烧杯加热或加水的条件下,原来未溶解的硝酸钾 继续 溶解,这时溶液由 饱和 变为 不饱和 。这说明,在改变条件的情况下, 饱和 溶液和不饱和溶液间可以相互转化。因此我们在理解饱和溶液和不饱和溶液的涵义时,应强调 一定温度 和 一定量溶剂 两个条件,否则就会失去意义。

9.取用固体药品时,当药品是块状时,可用__镊子__取用;取少量粉末状或小粒固体试剂时,用干净的__药匙_,或用_纸槽_代替。

能力提升

10.下列有关溶液的说法中,正确的是 ( C )

A.溶液是均一、稳定、无色透明的混合物

B.某温度下,在硫酸铜饱和溶液中不能再溶解任何溶质

C. 某温度下,从一瓶硝酸钾的饱和溶液中取出一半,则这半杯溶液仍是硝酸钾的饱和溶液

D.有一杯无色透明均一稳定的液体,一定是溶液

11.下列方法中,可用来检验某种溶质是饱和溶液还是不饱和溶液的是 ( D )

A.将溶液适当加热 B.将溶液适当冷却 C.再加少量溶剂 D.再加入该溶质

12.下列有关饱和溶液的说法中,正确的是 ( C )

A.饱和溶液一定是浓溶液

B.某固体溶质的饱和溶液升高温度后一定会变成不饱和溶液

C.析出晶体后的溶液在温度不变的情况下一定还是饱和的

D.某溶液冷却到一定温度,能析出晶体,就可证明原溶液一定是饱和溶液

13.某温度下,有一接近饱和的硝酸钠溶液,欲使其溶液变为饱和溶液,采取的措施不当的是( A )

A.用滤纸吸去一部分水 B.蒸发掉一部分水 C.降低溶液的温度 D.加入硝酸钠晶体

14.市场上有一种俗称“摇摇冰”的罐装饮料,在饮料罐的夹层中分别装入一种固体物质和水,饮用前摇动使它们混合,罐内饮料温度就会降低。这种固体物质可能是( D )

A.生石灰 B.氢氧化钠 C.食盐 D.硝酸铵

创新探究

15.图1可表示“M与N的并列关系”,图2可表示“M属于N的从属关系”。下列概念间的关系符合图3所示关系的是( A )

X Y Z

A. 溶质 溶剂 溶液

B. 悬浊液 乳浊液 溶液

C. 蒸发 沸腾 液化

D. 饱和溶液 不饱和溶液 浓溶液

16.常温下,向盛有几小粒硝酸钾晶体的试管中,加入饱和硝酸钾溶液,并固定在盛有水的烧杯中(如右图所示)。小军同学向烧杯中加入某种物质后并搅拌,结果试管中的晶体消失了。请你猜测,小军同学加入的物质可能是 氢氧化钠(其他合理也可) 。

第三节水是常用的溶剂(三)

【课前预习】

1.物质在水中的溶解能力由 溶质和溶剂 的性质决定,影响因素有 温度、压强 等。我们用 溶解度 来表示物质的溶解能力大小。即在 一定温度 ,物质在 100g水 中达到 饱和状态 时所溶解的质量为该物质在这种溶剂里的溶解度。如食盐在20℃时的溶解度是36克,表示

20℃时,在100g水中最多能溶解食盐36g 。

2.溶解度曲线是反映物质的 溶解度 随 温度变化 的情况。

(1)大多数物质的溶解度随温度升高而增大。

①曲线较陡代表溶解度受温度影响很大,如硝酸钾。

②曲线平缓代表溶解度受温度影响不大,如食盐。

(2)极少数物质及气体的溶解度随温度升高而减小,如熟石灰。

3.结晶的方法: 冷却热饱和溶液法(适合于溶解度受温度影响较大的物质)

蒸发结晶法 (适合于溶解度受温度影响不大的物质)

【课堂学习】

例1 下列说法对不对 为什么

(1)100克水中最多溶解36克氯化钠,所以氯化钠在水中的溶解度是36克;

(2)50℃时,烧杯中的水最多溶有30克氯化钠,所以氯化钠在水中的溶解度是30克;

(3)在60℃时,100克水中溶有75克硝酸钾,所以60℃时硝酸钾的溶解度为75克;

(4)60℃时,100克水中最多溶解110克硝酸钾,所以硝酸钾在这温度下的溶解度是110。

解析: 以上四种说法都是错误的。因为在每种描述中都忽略了溶解度概念中的某一要素。(1)中忽略了在一定的温度下这一条件;(2)中忽略了应在100克溶剂即一定量溶剂这一条件;(3)中忽略了溶液应达到饱和状态这一条件;(4)中忽略了固体溶解度的单位这一条件。

【课后提高】

基础巩固

1.相同质量的蔗糖在热水中比在冷水中溶解的多而快,说明了蔗糖的溶解能力( D )

A.与热水和冷水的性质有关 B.与热水和冷水的质量有关

C.与蔗糖的性质有关 D.与热水和冷水的温度有关

2.已知20℃时,某物质的溶解度为20克。则在20℃时,该物质的饱和溶液中,下列质量关系成立的是( B )

A.溶质:溶剂=1: 4 B.溶质:溶液=1: 6 C.溶质:溶液=5: 6 D.溶剂:溶质=2: 3

3.10℃时,硝酸钠的溶解度是80克,这表明( D )

A.100克水中,可以溶解80克硝酸钠

B.100克水中最多能溶解80克硝酸钠

C.10℃时,100克水中可以溶解80克硝酸钠

D.10℃时,100克水中最多能溶解80克硝酸钠

4.固体溶解度曲线图上任意一点表示( C )

A.溶液达到饱和时溶质的克数 B.该温度下,一定量的溶剂里最多能溶解溶质的克数

C.该温度下,100克溶剂里最多能溶解溶质的克数 D.无任何意义

5.在一定温度时向某物质的饱和溶液中加入一些水后,溶质的溶解度( C )

A.变小 B.变大 C.不变 D.不一定变

6.有M、N两种物质,20℃时20克水最多溶解5克M,60℃时100克水里最多溶解10克N。则M、

N的溶解度大小是( D )

A.M>N B.M

A.20℃时,M的溶解度大于N的溶解度 B.M、N都不是易溶物质

C.P点表示t℃时M、N的溶解度相等 D.阴影处M、N均为饱和溶液

能力提高

8.M克食盐与N克水混合振荡,形成的溶液质量是( C )

A.一定等于(M+N)g B.一定小于(M+N)g C.等于或小于(M+N)g D.无法判断

9.右图为A、B、C三种物质的溶解度曲线,请据图判断下列叙述中错 误的是( C )

A.t1℃时,B物质的溶解度为40g

B.t2℃时,三种物质的溶解度由大到小的顺序为:A﹥B﹥C

C.要将C的不饱和溶液转化为饱和溶液可以采取降温的方法

D.要使A从其浓溶液中析出,可采用冷却热饱和溶液法

10.如图所示为某固体溶解度曲线,请回答下列问题:

(1)60℃时,该物质的溶解度为_ 60克(或60克/100克水)__。

(2)在80℃时,有一杯该固体的饱和溶液,如果只让它的温度从80℃降到60℃,那么会看到的现象是__有固体物质从溶液中析出__;

(3)60℃时将10克该物质溶于25克水中,那么所得到溶液是_不饱和_溶液(填“饱和”或“不饱和”)。

11.甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线如右图所示。据图回答:

(1)50℃时,乙物质的溶解度是 40 g;

(2)30℃时,三种物质的溶解度由大到小的顺序为 乙>甲>丙 ;

(3)要使接近饱和的丙物质溶液变为饱和,可采取的一种措施是

升高温度(或加入丙物质、恒温蒸发溶剂等) ;

(4)50℃时,将等质量的甲、乙、丙三种物质的饱和溶液同时降温至10℃时,析出晶体最多的是 甲 。

创新探究

12.以下图示中的甲、乙两图分别表示氯化钠在水中的溶解度曲线,丙图表示硝酸钾在水中的溶解度曲线,丁图表示氯化钠在某有溶剂中的溶解度曲线。

甲 乙 丙 丁

请将甲图分别与上述其它曲线对比,回答下列问题。

(1)由甲、丁得出:影响固体物质溶解度的因素是 溶剂的种类(或溶剂的性质) 。

(2)由甲、丙得出:影响固体物质溶解度曲线陡斜程度的因素是 溶质的种类(或溶质的性质) 。因此欲除去硝酸钾中的少量氯化钠,可采用 冷却热饱和溶液(或降温结晶)方法。

(3)由甲、乙得出: 当横坐标单位刻度长短不变时,纵坐标单位刻度长短的变化 也会影响固体物质溶解度曲线的陡斜程度。

水

饱和KNO3

溶液和晶体

图1-2

水

饱和KNO3

溶液和晶体

图1-2

同课章节目录

- 第1章 水

- 1 地球上的水

- 2 水的三态变化

- 3 水是常用的溶剂

- 4 配制溶液

- 5 水的组成

- 6 水资源的利用和保护

- 第2章 空气

- 1 空气的存在

- 2 空气的成分

- 3 氧气

- 4 二氧化碳

- 5 保护大气圈

- 第3章 阳光

- 1 太阳辐射能

- 2 阳光的传播

- 3 阳光的组成

- 第4章 土壤

- 1 土壤的组成和性状

- 2 土壤与植物

- 3 人类活动与土壤

- 第5章 生态系统

- 1 种群和群落

- 2 生态系统

- 3 生物圈

- 第6章 动物和人的生殖与发育

- 1 动物的生殖与发育

- 2 人的生殖与发育

- 第7章 植物和微生物的生殖与发育

- 1 绿色开花植物的有性生殖和发育

- 2 种子的萌发和幼苗形成

- 3 植物的无性生殖

- 4 细菌和真菌的繁殖