统编版语文八年级下册第二单元 神奇自然 单元集体备课 教案

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第二单元 神奇自然 单元集体备课 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 380.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-27 21:22:09 | ||

图片预览

文档简介

神奇自然

5 大自然的语言

同学们,我们已经学过《春》和《济南的冬天》这两篇课文,里面都描写了小草。春天,小草“嫩嫩的,绿绿的”;冬天草色“暗黄”。从绿绿的小草中我们知道春天到了;从暗黄色的小草中我们知道冬天已经降临了,大自然仿佛会告诉我们气候的信息。这是怎么一回事呢?今天学习的《大自然的语言》这篇课文,将给我们解释其中的道理。

1.速读课文,筛选、概括、整理出本课介绍的物候知识。

2.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。

3.品味本文说明语言的生动、准确。

4.激发学生热爱科学、探索科学的志趣,培养他们注重观察、讲究实证的科学态度。

第一课时

一、新课导入

太行和雪叠晴空,二月郊原尚朔风。

——吴融《金桥感事》

二月黄鹂飞上林,春城紫禁晓阴阴。

——钱起《赠阙下裴舍人》

山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。

——柳宗元《柳州榕叶落尽偶题》

用物候诗引出本课学习。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈画文中生字词。

(1)读准字音。

竺可桢(zhú zhēn) 载途(zài) 簌簌(sù)

销声匿迹(nì) 候鸟(hòu) 经度(jīng)

纬度(wěi) 草长莺飞(yīng)

(2)认准字形。

衰草连天(shuāi)蓑衣(suō) 连翘(qiáo)阻挠(náo)

纬度(wěi)忌讳(huì) 销声匿迹(xiāo)悄然无声(qiǎo)

候鸟(hòu)诸侯(hóu) 难测(cè)侧面(cè)

(3)多音字。

翘连翘(qiáo)翘尾巴(qiào) 落落叶(luò)丢三落四(là)落枕(lào)

差差异(chā)差遣(chāi)差劲(chà)参差(cī)

2.理解课文中重点词语。

(1)解释下列词语。

翩然:动作轻快的样子。

孕育:怀胎生育,用来比喻酝酿着新事物。

销声匿迹:本义是不再公开讲话,不再公开露面。文中指昆虫无声无息、无影无踪。

载途:满路,有遍地的意思。

周而复始:一次又一次地循环。

草长莺飞:绿草茂盛,莺儿啼飞,指春天的美好景象。

(2)选择恰当的词语填空。

①物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,(B)得多。

A.灵验 B.灵敏 C.灵活 D.灵便

②为了便利山区的农业发展,开展山区物候(B)是必要的。

A.观察 B.观测 C.预测 D.观望

3.作者介绍。

竺可桢(1890—1974),气象学家、地理学家。在台风、季风、气候变迁、农业气候、物候、自然区划等方面有开拓性的研究。代表作有《远东台风的新分类》《物候学》等。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

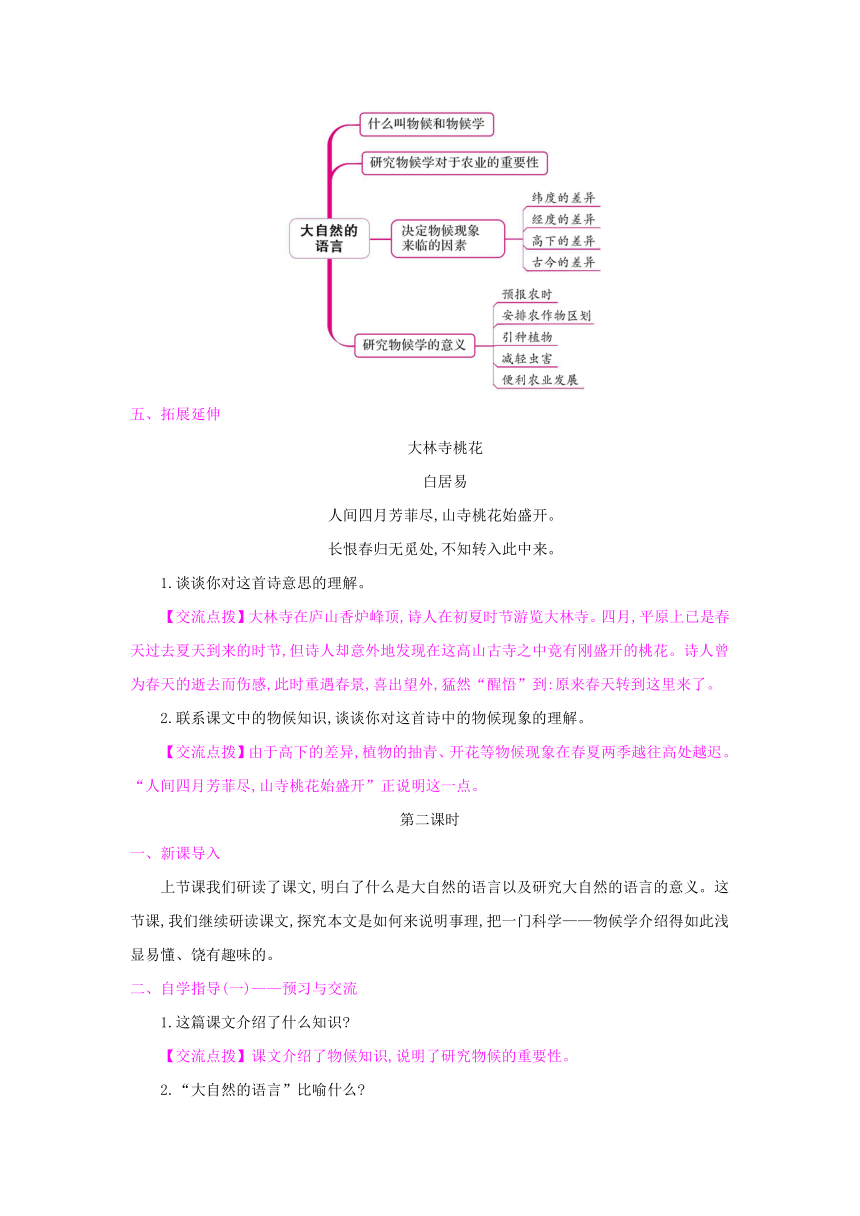

1.大自然怎么会有语言呢?“大自然的语言”指的是什么?

【交流点拨】“大自然的语言” 指的是“物候现象” 。

2.本文是什么文体?

【交流点拨】说明文,说明对象是“物候”和“物候学”。

3.本文说明了几个问题?

【交流点拨】说明了4个问题。

4.本文可以分为几个部分?如何划分?

【交流点拨】第一部分(1~3):引出什么叫物候和物候学。

第二部分(4~5):说明物候观测对农业的重要性。

第三部分(6~10):说明决定物候现象来临的因素。

第四部分(11~12):说明研究物候学的意义。

(二)速读课文,思考:

5.什么叫物候和物候学?

【交流点拨】草木荣枯、候鸟去来等自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。利用物候知识来研究农业生产的一门科学,就是物候学。

6.物候观测对农业有什么重要作用?

【交流点拨】物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简单,容易掌握。

7.决定物候现象来临的因素有哪些?

【交流点拨】纬度的差异,经度的差异,高下的差异,古今的差异。

8.研究物候学有什么意义?

【交流点拨】首先是为了预报农时,选择播种日期;安排农作物区划,确定造林和采集树木种子的日期;引种植物到物候条件相同的地区;避免或减轻害虫的侵害;便利山区的农业发展。

四、板书设计

五、拓展延伸

大林寺桃花

白居易

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

1.谈谈你对这首诗意思的理解。

【交流点拨】大林寺在庐山香炉峰顶,诗人在初夏时节游览大林寺。四月,平原上已是春天过去夏天到来的时节,但诗人却意外地发现在这高山古寺之中竟有刚盛开的桃花。诗人曾为春天的逝去而伤感,此时重遇春景,喜出望外,猛然“醒悟”到:原来春天转到这里来了。

2.联系课文中的物候知识,谈谈你对这首诗中的物候现象的理解。

【交流点拨】由于高下的差异,植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟。“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”正说明这一点。

第二课时

一、新课导入

上节课我们研读了课文,明白了什么是大自然的语言以及研究大自然的语言的意义。这节课,我们继续研读课文,探究本文是如何来说明事理,把一门科学——物候学介绍得如此浅显易懂、饶有趣味的。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.这篇课文介绍了什么知识?

【交流点拨】课文介绍了物候知识,说明了研究物候的重要性。

2.“大自然的语言”比喻什么?

【交流点拨】“大自然的语言”用来比喻无比丰富的物候现象。语言是人类最重要的交际工具,把大自然中的种种物候现象比作“大自然的语言”,形象地说明了认识它、研究它的重要性。

3.原文标题是《一门丰产的科学——物候学》,请简要说说课文把它改为《大自然的语言》的好处。

【交流点拨】把大自然拟人化了,显得生动而有情趣,又很新颖,比直接说“物候学”更容易吸引读者的阅读兴趣,也更合乎科学小品文的特点。

4.筛选信息的一个最为有效的方法是找出标志性词语,请找出本文的标志性词语。

【交流点拨】“首先是为了……”“此外还有……”“对于……”“还可以……”“也可以……”“为了……”。这些标志性词语对信息的筛选、概括很有参考价值。

5.决定物候现象来临的四个因素的说明顺序能否调换?为什么?

【交流点拨】不能调换。因为这四个因素是按照影响程度,由大到小依次排列的。纬度影响最大,经度次之,高下差异又次之,古今差异影响最小。另外,纬度和经度是在地球上位置的不同,第三个因素是同一个地点的高下差异,这三者都是空间因素,最后一个则是时间因素,是从空间到时间的逻辑顺序。对四个因素的解说由一个设问句引出,接下来用“首先”“第二”“第三”“此外”等连接词,使这一部分层次井然,条理清晰。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)文本探究。

1.本文的说明对象是什么?

【交流点拨】物候和物候学。

2.本文的说明顺序是什么?

【交流点拨】逻辑顺序。

描述物候现象——做出科学解释——追究因果关系——阐述研究意义(由现象到本质)。

决定物候现象来临的因素(由主到次、由空间到时间)。

(二)品味语言。

3.赏读文章第1、2两段,体会本文说明语言的生动性。

(1)精读第1段,具体说说这一段文字好在哪里。

【交流点拨】第1段写得很美,从春天写到夏天,然后到秋天,再到冬天,给我们展现了一幅唯美的四季图。它运用了拟人的修辞手法,抓住了四季景物的特征。这一段用词准确生动,例如:“萌发”一词准确地反映了草木开始生长的状态;“次第”生动地表现了花开得有秩序,渲染了春天的气息;“渐渐”贴切地表现了叶子枯黄的过程;“簌簌”把风吹落叶的声音表现出来,让人感到了秋天的肃杀;“载途”形象地表现了风雪飘落的程度。

(2)精读第2段,思考这一段在写作上有何特色。

【交流点拨】①前后照应。“草木荣枯”照应“桃花”“杏花”;“候鸟去来”照应“布谷鸟”。

②运用了拟人的修辞手法。写杏花“传语”,桃花“暗示”,将杏花和桃花拟人化,十分亲切可爱;写布谷鸟“唱歌”,很形象,把布谷鸟的叫声写得很有音韵节奏,给人以美好的感受。

③运用举例子的说明方法,举出草木荣枯、候鸟去来的例子,很自然地引出什么是大自然的语言。

4.从文中的句子体会说明文语言的准确性。

“北京的物候记录……比1961年迟十天左右……”这句话中“左右”一词能否去掉?为什么?

【交流点拨】不能去掉,“左右”一词表示约数,比“十天”稍多或稍少,若去掉了,就成了刚好十天,不符合实际。

【教师小结】说明文以介绍知识为目的,所以要求说明语言简洁、准确、严密。但有时为了增强说服力,激发读者的阅读兴趣,又运用生动形象的语言说明事物,本文即是一个很好的范例。

四、板书设计

五、拓展延伸

1.收集几则农谚,说说它们包含的物候知识。

【交流点拨】“清明前,开秧田”是根据节气确定“开秧田”的时间。

“柳毛开花,点豆种瓜”是根据物候现象安排“点豆种瓜”的时间。

“馒头云,天气晴”根据云彩的形状预测天气状况。

“雨中闻蝉叫,预告晴天到”根据物候现象“雨中蝉叫”预测天气情况。

“麻雀囤食要落雪”“猪衔草,寒潮到”“蚂蚁垒窝要落雨”“鱼跳水,有雨来”“燕子低飞要落雨”“癞蛤蟆出洞,下雨靠得稳”“龟背潮,下雨兆”“蚯蚓路上爬,雨水乱如麻”“鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到”这些农谚都是根据物候现象预测天气情况。

2.二十四节气歌

春雨惊春清谷天,

夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,

冬雪雪冬小大寒。

6 阿西莫夫短文两篇

在距今约2.3亿年前到6 500万年前,地球上出现了一种奇异的爬行动物。它们与现代的蜥蜴有许多相似之处:身体表面覆盖着鳞片;它们的后代是由卵孵化出来的。在这漫长的1.65亿年间,它们成为整个地球的主宰。它们经历了气候较为温暖的三叠纪,食物丰富的侏罗纪,充满了生存恐惧的白垩纪。它们作为过去的生物,人们给了它们一个名字——恐龙。

6 500万年前,白垩纪的一个早晨,草食性恐龙正在吃着美味的早餐,突然,“轰”的一声巨响,一场天翻地覆的大爆炸发生了,从此恐龙便慢慢地减少,直至最后灭绝。恐龙灭绝的原因是什么呢?让我们带着问题走进阿西莫夫笔下的科普世界去寻求答案吧。

1.了解“板块构造”“大灭绝”“撞击说”“火山说”“斯石英”等科学概念。

2.了解说明的内容,理清说明的顺序,学习作者善于联系的思维方法。

3.揣摩语言,体会本文语言简明精练、逻辑性强、幽默风趣的特点。

4.学习作者运用丰富的科学知识、敏锐的科学眼光深入探索未知的精神,激发学生努力学习,不囿于成说,敢于创新,善于创新。

第一课时 恐龙无处不有

一、新课导入

(放映《侏罗纪公园》片段)

大家看过《侏罗纪公园》这部电影吧,如果你看过,我想你一定会被那奇特的想象和栩栩如生的画面震撼。恐龙,这个世界上最庞大的动物,为什么却在6 500万年前灭绝了呢?恐龙的化石会告诉我们一些什么秘密呢?请看美国科普作家和科幻小说家阿西莫夫是怎样为我们揭开谜底的。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈画文中生字词。

褶皱(zhě) 劫难(jié) 追溯(sù)

2.理解课文中的重点词语。

劫难:灾难、灾祸。

致密:细致精密。

追溯:逆流而上,向江河发源处走,比喻探索事物的由来。

天衣无缝:比喻事物没有一点儿破绽。

3.指出下列句子所使用的说明方法。

(1)地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。(列数字)

(2)例如,在1986年1月,阿根廷南极研究所宣布在詹姆斯罗斯岛发现了一些骨骼化石。(举例子)

4.作者介绍。

阿西莫夫(1920—1992),美国科普作家、科幻小说家。代表作有《基地》《新疆域》等。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.课文标题是《恐龙无处不有》,那么它的说明对象是否就是恐龙呢?请简要说明理由。

【交流点拨】不是。作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不在,是为了证明另一个科学理论——板块构造理论的正确。

2.课文中说“恐龙确实遍布于世界各地”,这个说法是怎样得出来的?

【交流点拨】1986年在南极发现鸟臀目恐龙。地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石。因而“恐龙确实遍布于世界各地”之说成立。

3.“大陆漂移”使恐龙遍布世界的说法由何而来?

【交流点拨】科学家并不满足于在南极发现恐龙化石最直接的结论,即“恐龙无处不有”。他们就此产生了更多的疑问,如:恐龙如何能在南极地区生存?恐龙是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?深入研究得出的结论是“是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移”。

(二)文本探究。

4.这篇短文说明的主要内容是什么?是按什么顺序说明的?作者是如何得出结论的?

【交流点拨】发现问题:在南极发现恐龙——恐龙并不适应南极气候——它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?

找出答案:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移——提出大陆板块构造理论——“泛大陆”形成时所有陆地似乎都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活——后来泛大陆又分裂出四部分——所以每一个大陆都携带着自己的恐龙而去。

得出结论:“恐龙无处不有”是支持“板块构造理论”的强有力的证据。

作者在这里采用的是逻辑顺序,重在说明事理,将抽象的科学知识,层层解剖,既严谨,又深入浅出、通俗易懂。

5.课文的说明内容涉及哪两个学科?主要运用了什么说明方法?

【交流点拨】(恐龙的灭绝)生物学;(板块构造理论)地质学。

作者主要采用了举例子的说明方法来说明自己的观点,行文严谨。

6.怎样理解“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”这句话?

【交流点拨】从南极洲发现恐龙化石得出恐龙曾遍布世界这一结论也许并不困难,二者之间的联系也容易让人理解。但是,南极恐龙化石的发现与地质学说有什么关系,一般读者很难提出这样的问题。但是在科学家的眼里,它们却有内在的关联。课文就是从南极恐龙化石的发现来论证“板块构造”理论,恐龙化石成了支持“板块构造”的有力证据。作者在文章开头的这两句议论,并非浮泛之论,而是有其确凿的根据。我们学习这篇课文,不能仅仅局限于知识的获得和理解,而要更多地注意学习作者的思维方法——善于联系,在貌似风马牛不相及的两种事物中寻找内在联系,这是思维创新的重要特征,也是研究和发现的必要前提。在我们平时的学习、生活中,只要我们留心,也常常会领悟到这一道理;如果具备了这样的思维品质,我们也会在别人不留意的地方有独到的发现。

7.“如果把这个发现与南极大陆联系起来,这比仅考虑恐龙来说重要得多。”这一句在全文中的作用是什么?

【交流点拨】这一句话在文中不仅起到承上启下的作用,而且它表明了作者的思维方法,其思维触角已经伸向另一领域。

(三)语言品析。

8.下列句子运用了什么说明方法?有何作用?

(1)位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱。

【交流点拨】打比方:形象地说明了南极洲寒冷的程度。

(2)“大约在两亿年前,泛大陆分裂出四部分。”“在四十多亿年的地球发展史中,泛大陆形成和分裂过多次,最后一次完整的泛大陆大约是在2.25亿年前形成的。这个泛大陆存在了数百万年以后,又开始显示出破裂的迹象。”

【交流点拨】列数字:有很强的说服力。

(3)“板块构造”理论很快为地质界几乎所有的问题提供了答案,如火山、地震、岛屿链、海洋深渊等等。

【交流点拨】举例子:真实具体。

(4)这些生物的命运比其他同类要悲惨得多,因为板块把它们向南携带到了极地。

【交流点拨】作比较:将南极的恐龙的命运与其他大陆的恐龙的命运进行了比较。

9.品味加点词语的表达作用。

(1)“板块构造”理论很快为地质界几乎所有的问题提供了答案。

【交流点拨】“几乎”有差不多、接近的意思,说明“板块构造”理论解决了地质界的大部分问题,仍然有些疑难问题无从解决。由此可以体会到说明文语言的严谨与准确,符合事实。

(2)印度向北移动,并且大约在5 000万年前与亚洲相碰撞……

【交流点拨】大约:表示不很准确地估计。去掉“大约”,语言就变得肯定了,不符合实际。

(3)这些古老的爬行动物在南极的出现,说明恐龙确实遍布于世界各地。

【交流点拨】“确实”是副词,有“的确”“实在”之意,表示情况完全符合实际。在此句中,肯定了恐龙在世界各地都存在的事实。

(4)所有陆地似乎都处在热带和温带环境内。

【交流点拨】“似乎”有好像的意思,在这里表示推测,因为这里所涉及的问题本身就是一种假想。如果没有“似乎”一词,就表示十分了解当时恐龙所生活的环境,与事实不相符合,违背了说明文语言准确性的特点。

四、板书设计

五、拓展延伸

以本文为例,说说科学家们在科学研究中发挥了哪些创造性的思维。

【交流点拨】(1)联想、想象。由南极恐龙化石联想到恐龙的迁移,由生物界的恐龙迁移想象到地质界的板块漂移,使问题的研究一步步地深入。

(2)科学假设、推理。发现问题后,根据已有的理论进行大胆的设想(这一问题的答案是:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移),然后进行科学的推理(“板块会将所有的大陆汇聚在一起”,“称为‘泛大陆’”,“当板块继续运动时,大陆又重新被分离开”),进而证实所提出的假设。

(3)多角度思考问题。对于同一个问题——南极为什么会出现恐龙化石,从生物学和地质学多方面进行思考,把各学科丰富的专业知识融合在一起,在开阔的视野中综合思考问题,于是在科学研究中出现了新的境界,收到了“一石多鸟”的效果。

第二课时 被压扁的沙子

一、新课导入

《恐龙无处不有》通过在南极发现恐龙的例子,提出恐龙如何越过大洋到另一个大陆的问题,引出了板块构造理论,从而证明了“在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”这一观点。那《被压扁的沙子》是否也与恐龙的“谜案”有关系呢?让我们先来阅读一遍课文。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指出下列句子所运用的说明方法。

(1)然而,并不是所有的科学家都认为这是由巨大撞击引起的。例如,1987年就有人指出,如果地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山大致同时喷发,那么也能造成一个足以使生物大量灭绝的巨大灾难。(举例子)

(2)如果二氧化硅(即非常纯的沙子)处于超高压的状态,那么它的原子相距很近,从而变得极为致密。一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。这种被压扁的沙子因此被称为“斯石英”。(作诠释、作比较)

2.对于6 500万年前恐龙的灭绝,科学界存在着哪两种对立的理论?各自的依据是什么?

【交流点拨】科学界对于恐龙在6 500万年前遭遇灭顶之灾,存在的两种对立的理论是:“撞击说”和“火山说”。

“撞击说”的依据:在一个6 500万年前形成的沉积物薄层中,发现了稀有金属铱,它的含量异常丰富。一些人认为,这可能是一个巨大的小行星或彗星撞击地球的结果。这种撞击也许深入到了地壳内部,引起火山喷发,造成大火和潮汐大浪,许多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光无法抵达地球表面。这也许是导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因。

“火山说”的依据:如果地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山大致同时喷发,那么也能造成一个足以使生物大量灭绝的巨大灾难。

3.作者认为哪一种学说正确?他是如何论证的?

【交流点拨】作者认为“撞击说”正确。

论证:

(1)科学的实验证明。二氧化硅处在超高压下会变成斯石英;斯石英在850℃的温度下加热30分钟,会变成普通的沙子。

自然界中不可能自然地产生斯石英。

(2)有力的事实证明。巨大的陨石撞击地球后,产生了斯石英;在进行过原子弹爆炸实验的场地发现过斯石英。

自然界存在的斯石英是强大的外力造成的。

(3)严密的推理证明。

在6500万年前的岩层中发现了斯石英。

在进行过原子弹爆炸实验的场地发现过斯石英。

不可能来自地壳深处。

只能来自外星撞击(那时还没有原子弹)。

6 500万年前正是恐龙灭绝的年代。

结论:恐龙灭绝是因为外星撞击。

三、自学指导(二)——合作与探究

1.在本文中,作者意在说明恐龙是怎样灭绝的?为什么?

【交流点拨】作者意在说明造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。

因为在作者看来,有论据验证的理论才能成立。斯石英只出现在沙子被强烈挤压的地方;火山活动地区至今没有发现过斯石英;斯石英出现的地方肯定发生过撞击。

2.作者提到恐龙灭绝的两种理论,你赞成哪一种?为什么?

【交流点拨】生甲:我赞成“火山说”。倘若地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山大致同时爆发,那么就能造成一个足以使生物大量灭绝的巨大灾难。

生乙:我赞成“撞击说”。因为在恐龙灭绝的那个年代的岩层中,发现了斯石英——被压扁的沙子。

生丙:我也认为恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。因为在自然界中斯石英只出现在沙子被强烈挤压的地方,所以如果是火山爆发吞没了恐龙,就不会有“斯石英”的存在。

【教师小结】恐龙灭绝的原因究竟是“撞击说”还是“火山说”,科学家们也在争论不休,并且一直以来都在不断地研究。我们在学习时也应有这种敢于大胆质疑的精神。

3.本文的题目《被压扁的沙子》是否离题太远?换成《恐龙是怎样灭绝的》好不好?为什么?

【交流点拨】本文的题目不但没有离题,还能提示读者,恐龙灭绝的“撞击说”之所以产生,与对被压扁的沙子的科学发现和科学研究密不可分。此外,文题形象性强,容易引起人们阅读的兴趣。改成“恐龙是怎样灭绝的”不好,因为该文题对本文内容起不到提纲挈领的作用。

4.本文与《恐龙无处不有》有什么异同之处?(从说明顺序、说明方法、说明角度、说明语言方面比较)

【交流点拨】(1)说明顺序:两篇文章采用的都是逻辑顺序,重在说明事理,在短小的篇幅内,将抽象的科学知识层层剖析,既严谨又深入浅出地解释清楚。

(2)说明方法:都采用了多种说明方法。

首先,都采用了举例子的说明方法:《恐龙无处不有》列举“在地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石”,说明“恐龙确实遍布于世界各地”;举“南极也有自己的恐龙、两栖动物和其他在恐龙时代繁盛的植物和动物”,说明南极不只有恐龙化石,还有别的。《被压扁的沙子》中列举“斯石英与金刚石”“新墨西哥州拉顿地区的岩层”,证明斯石英是由撞击产生的巨大压力形成的,从而得出“恐龙的灭绝是撞击造成的”。

其次,都采用了作比较的说明方法:《恐龙无处不有》中将南极恐龙的命运与其他大陆的恐龙进行比较。而《被压扁的沙子》则是运用了“一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多”的比较方法来说明斯石英与普通沙子的区别。

除此以外,还有“打比方”“列数字”“作诠释”等说明方法。

(3)说明角度:《恐龙无处不有》是从恐龙化石遍布全球的角度来谈大陆板块的移动;《被压扁的沙子》是从探寻恐龙灭绝的原因推断地球可能曾受到撞击。

(4)说明语言:准确简练,浅显易懂。

【教师小结】这两篇短文都谈到了恐龙的灭绝,但选用的材料不同,所说明的主要问题也不同。第一篇短文谈到恐龙的化石无处不有,是为了证明另一科学理论(“板块构造”理论)的正确;而在第二篇中,恐龙的灭绝则成为探讨的主题,“被压扁的沙子”则成了证据。两文都证明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”这一观点。

5.科学家研究事物或事理时,注重不同领域之间的联系,给了你什么启发?

【交流点拨】在学习研究中,我们应用联系的观点在学科内或学科间进行联系分析,促进自己思维的发展,更高效率地掌握知识,发展能力。

四、板书设计

五、拓展延伸

学习了这两篇短文后,结合你自己的学习经验和阅读积累,谈谈你的感悟或体会。

【交流点拨】生甲:美国麻省理工学院机械工程系谢皮罗教授注意到浴缸排水时的漩涡总呈逆时针方向,他大胆地推断这一定与地球自转有关,并且推断北半球呈逆时针方向,赤道不会有漩涡,南半球呈顺时针方向。他就此发表的论文震惊科坛。

生乙:生物学家密卡尔逊调查了蚯蚓在地球上的分布情况,他指出美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸同纬度地区也有,而美国西海岸却没有这种蚯蚓,但他无法回答这是为什么。他的论文引起德国地质学家魏格纳的注意。魏格纳认为,小小的蚯蚓活动能力有限,无法跨越、横渡大洋,它这种分布正好说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,后来裂开了。他把蚯蚓的地理分布作为例证之一写进了他的名著《大陆与海洋的起源》一书。

生丙:有人把人类社会的发展概括为“两个苹果”理论。一个苹果是砸向牛顿的那一个,它促进牛顿发现了万有引力定律,带来了科学的飞速发展。另一个苹果是亚当夏娃偷吃的那一个,它带来了人类社会的文明。

生丁:大自然是人类的良师益友,大自然中许多生物的生存技能启发科学家的灵感。飞机、潜水艇、蒸汽机的发明众所周知。现在科学家模仿苍蝇的构造发明了微型飞行器,模仿蟑螂的构造发明了太空探测器,甚至仿造人体视网膜制作微型感光器,置于盲人眼内,可以使视力恢复……

7 大雁归来

“征蓬出汉塞,归雁入胡天。”“长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。”每当秋风萧瑟的时候,仰视寥廓的万里霜天,时常可见到一群群自北向南飞行的鸿雁,它们组成整齐的队列,单行横空,宛如一个“一”字;双行交叉,形成一个“人”字,如纪律严明的军队般,行动划一。

1.了解大雁的生活习性,体会作者对大雁的喜爱之情。

2.学习作者用拟人的修辞手法描写大雁的方法,体会本文浓郁的抒彩。

3.培养热爱自然、珍爱野生动物的感情。

一、新课导入

大雁是秋寒南迁、春暖北返的候鸟,据说它还能传递书信,因此很容易牵动人们的羁旅愁情、岁月之感。自古以来,诗人们睹雁伤情或托雁寄怀,留下了许多伤感的咏雁作品。而今天我们学习的《大雁归来》却是一篇洋溢着浓浓爱意的科学文艺散文。(板书文题、作者)

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指导学生积累字词。

(1)朗读课文,找出文中生字词,并注音。

迁徙(xǐ) 缄默(jiān) 狩猎(shòu)

凋零(diāo) 雾霭(ǎi)

(2)学生结合具体语境理解词义。

凋零:凋谢零落。

迁徙:迁移。

缄默:闭口不说话。

雾霭:雾气。

狩猎:打猎。

目空一切:形容骄傲自大,什么都看不起。

2.作者简介。

利奥波德(1887—1948),美国生态学家。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.作者笔下的大雁有哪些特点?

【交流点拨】①飞来的季节是3月的春天;②飞行的路线是笔直的;③3月的大雁一触到水就叫,就喧嚷;④11月份的大雁一声不响;⑤爱捡食玉米粒;⑥常以六或六的倍数列队飞行;⑦4月的夜间,大雁会一阵阵喧闹。

2.快速阅读课文,找出文中描写大雁的句子,体会其作用。

【交流点拨】例如:①而一只定期迁徙的大雁,下定了在黑夜飞行200英里的赌注,它一旦起程再要撤回去就不那么容易了。②乌鸦通常被认为是笔直飞行的,但与坚定不移地向南飞行20英里直达最近的大湖的大雁相比,它的飞行也就成了曲线。③它们顺着弯曲的河流拐来拐去,穿过现在已经没有猎枪的狩猎点和小洲,向每个沙滩低语着,如同向久别的朋友低语一样。④第一群大雁一旦来到这里,它们便向每一个迁徙的雁群喧嚷着发出邀请。⑤那接着而来的低语,是它们在论述食物的价值。

作者使用了列数字、作比较的说明方法以及拟人的修辞手法,使文章充满生动性和趣味性。

3.作者从哪些方面对大雁进行了观察?饱含了怎样的感情?

【交流点拨】(1)对大雁的报春感到欣喜,把春雁的数目看作农场春天富足的标准。

(2)对大雁的迁徙飞翔由衷地钦敬。

(3)喜欢倾听大雁集会时的各种鸣叫,认为那是它们乐此不疲的辩论。

(4)对孤单的大雁感到哀怜,表示对枪杀者的反感和痛恨。

(5)赞叹大雁具有人类所不及的联合观念。

4.作者利奥波德是美国著名的环境保护主义者,在他的眼中动物都是有灵性的,本文中的大雁亦是如此。那么他写这篇文章的目的和主旨是什么?

【交流点拨】保护野生动物,珍爱自然环境。目的:告诫人类不应该凭借自己的优势而伤害处于弱势的野生动物,人与自然和睦相处,自然界才会更精彩。

(二)文本探究。

5.为什么说大雁知道威斯康星的法规?

【交流点拨】春季禁止猎杀大雁,而春雁每天都要去玉米地作一次旅行,不是偷偷摸摸的。作者用拟人的手法表明大雁知道法规,在春天的白天放心地活动、觅食。

(三)语言赏析。

6.有人说本文语言是形象性、抒情性的完美结合,请仿照示例,选择文中体现这一特点的语句或语段进行赏析。

示例:“在这种每年一度的迁徙中,整个大陆所获得的是从3月的天空洒下来的一首有益无损的带着野性的诗歌。”赏析:这句话是说,春分后大雁回归,它们离开了食物丰足、冬季温暖的南方,最后来到阳光充足、夏季僻静的北极,哺育小雁。迁徙中的大雁,它们的鸣叫,是带着野性的诗歌,给整个大陆带来诗意。作者觉得大雁是非常可爱的动物,是人类的朋友,他喜欢大雁。

【交流点拨】①“一只燕子的来临说明不了春天,但当一群大雁冲破了3月暖流的雾霭时,春天就来到了。”大雁是春天真正的使者,大雁给人们带来了春天的生机,春天的希望,春天的喜悦。在作者的心目中,大雁像人类一样具有灵性。

②“一触到水,我们刚到的客人就会叫起来,似乎它们溅起的水花能抖掉那脆弱的香蒲身上的冬天。”归来的大雁让香蒲乃至万物摆脱了冬日的寒寂,香蒲乃至万物迎来春天,欣欣向荣,生动形象。

③“在我们的农场,可以根据两个数字来衡量春天的富足:所种的松树和停留的大雁。”这表现了作者对大雁的喜爱、珍视。

④“这些孤雁是伤心的单身……它们是丧失了亲人的幸存者。”作者为孤雁而感伤,为它们失去亲人而悲哀伤痛,字里行间流露出对枪杀大雁者的反感乃至愤恨。

⑤“每年3月,它们都要用自己的生命来为实现这个基本的信念做赌注。”大雁用生命实现联合的信念,而人类却遥不可及,表现了作者对大雁的赞扬、钦佩、崇敬之情。

【教师小结】浓郁的抒彩是本文的一大特色,字里行间充满爱鸟之情。作者对大雁的迁徙飞翔由衷钦敬,他为大雁担惊受怕,为遍体创伤的孤雁的不幸而悲伤哀痛,他为大雁归来而欣喜欢乐,对大雁的种种鸣叫声由衷喜爱,即使没有直抒胸臆,笔墨中也饱含爱意。

四、板书设计

五、拓展延伸

1.仿写:一只燕子的来临说明不了春天,但当一群大雁冲破了3月暖流的雾霭时,春天就来到了。

【交流点拨】一片落叶的飘零说明不了秋天,但当一层层叶子投向金黄的大地的怀抱时,秋天就来了。

一只鸣蝉的死亡说明不了秋天,但当一片麦田更换了十月的新衣时,秋天就来了。

一阵刺骨的寒风说明不了冬天,但当漫天凛冽的风夹杂着雪花时,冬天就来了。

一棵树的叶子落光说明不了冬天,但当一片树林受不了十一月寒风的折磨时,冬天就来了。

2.为保护野生动物设计一则公益广告,呼吁全人类一起珍爱、保护野生动物。

【交流点拨】示例:拒绝买卖,禁止伤害。

8 时间的脚印

岩石是在漫长的地质年代中形成和变化的,是一种大自然的语言,留下了时间的印记。岩石仿佛是原始的“钟表”,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然的传奇故事,让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。这样的“石头记”,是大自然留给我们的宝书,可以引导我们寻找“地下的宝库”,为人类造福。

1.理解文章的说明层次及方法。

2.品味说明语言的特点。

3.激发学生探索大自然的兴趣,唤起学生珍惜时间的意识。

一、新课导入

(多媒体播放:国家地理科普——化石)

同学们,谁看见过时间?……时间把它的脚印留在了许许多多我们不曾看到、不曾了解的地方。在那里,隐藏着的,不仅仅是时间的脚印,而且还有无数的宝藏。例如,那千万年来躺在山野里的岩石,便是一部历史的教科书。今天,我们就来共同学习一篇科普小品《时间的脚印》,让我们跟随作者一起走进大自然,去翻开时间的书页。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.给加点字注音。

粗糙(cāo) 龟裂(jūn) 消逝(shì)

沟壑(hè) 腐蚀(shí) 沙砾(lì)

山麓(lù) 孔隙(xì) 倾斜(qīng)

覆盖(fù) 包裹(guǒ) 琥珀(pò)

犀牛(xī) 帷幕(wéi)

2.解释下列词语。

龟裂:裂开许多缝子。

帷幕:挂在较大的屋子里或舞台上的遮挡用的幕。

踪迹:行动所留的痕迹。

山麓:山脚下。

海枯石烂:海水干涸,石头粉碎。形容经历久远的时间。多指意志坚定,永不改变。

悬崖绝壁:形容山势险峻。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.速读课文,用简洁的语言概括课文内容。

【交流点拨】本文是一篇科普作品,介绍岩石记录时间的奇异功能,说明认识岩石这一奇异功能所具有的重要意义。

文章根据大量的事实和科学原理,对为什么岩石能记录时间、岩石怎样记录时间、岩石记录时间的意义等问题做了深入浅出的说明。

2.本文的说明对象是什么?

【交流点拨】岩石记录时间的方法和内容。

3.本文采用了哪种说明顺序?

【交流点拨】逻辑顺序。

4. 速读课文,理清文章结构。

【交流点拨】第一部分(1~4):引出话题,岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5~29):详细阐述,岩石是怎样记录时间的。(分两层)

第一层(5~21):岩石的厚度和顺序可以记录时间。

第二层(22~29):岩石保存了历史的痕迹。

第三部分(30~31):总结全文,读懂岩石记录时间的意义,号召人们进一步去大自然找寻时间的踪影,去一步步走向地下的宝库。

(二)探究说明方法。

5.作者在说明各种因素对岩石的破坏作用时,使用了什么说明方法?

【交流点拨】分类别。

6.下面语段主要运用了什么说明方法?有何作用?

(1)空气和水中的酸类,腐蚀了岩石中的一部分物质。水流和风还不断地冲刷、吹拂着它。特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。

【交流点拨】打比方,把刮风沙的状态比作砂轮的转动,生动形象地说明风沙对岩石的破坏作用。

(2)当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。

【交流点拨】举例子,列举建筑兰新铁路时几分钟就炸掉一个山头的事例,具体有力地说明人对岩石的破坏作用。

(三)品味说明语言。

7.“不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的‘攻击’”中的“攻击”一词有什么作用?

【交流点拨】“攻击”一词在这里强调了各种因素对岩石的破坏程度之深。

(四)写法探究。

8.文章主要介绍岩石记录时间的奇特功能,为什么开头要引用高士其的小诗?

【交流点拨】一方面把时间拟人化,与主题照应;另一方面,通过引用,由生活时间引入地质时间,更切合读者的生活实际,吸引读者。

9.课文在说明岩石可以记录时间后,接着写了一段介绍北京故宫“铜壶滴漏”的内容,这是否偏离了文章的主题?

【交流点拨】没有偏离主题,原因:(1)增强文章的吸引力,使人联想到岩石记录时间的方式也会很有趣;(2)这是一种做铺垫的写法,人类记录时间的方式如此奇异,那么大自然记录时间的方式会更奇妙,更具内涵。

10.你如何理解题目《时间的脚印》?说说它的作用。

【交流点拨】(1)“时间的脚印”是一个借喻,本体是“大自然中的岩石的各种变化过程”。

(2)大自然中的岩石,经历了各种各样的变化,记录了古往今来许许多多的地理环境变迁的故事,就像时间老人留下的脚印一样。

(3)运用了拟人、比喻的修辞手法,将无形的时间流逝有形化,说明了时间在世间留下了踪迹。题目生动形象,能够引起读者的阅读兴趣,激发读者的探究欲望。

(五)课堂小结。

时间把它的脚印留在了许许多多我们不曾看到、不曾了解的地方。在那里,隐藏着的不仅仅是时间的脚印,而且还有无数的宝藏。文章中作者运用了很多值得学习的方法,将死寂的岩石写得生动有趣。我们要将这些写作方法学以致用。

四、板书设计

五、拓展延伸

请同学们欣赏《化石吟》:

化 石 吟

最早的鱼儿怎么没下巴?

最早的鸟儿怎么嘴长牙?

最早登陆的鱼儿怎么没有腿?

最早的树儿怎么不开花?

逝去万载的世界可会重现?

沉睡亿年的石头能否说话?

长眠地下刚苏醒的化石啊,

请向我一一讲述那奇幻的神话。

你把我的思绪引向远古,

描绘出一幅幅生物进化的图画;

你否定了造物主的存在,

冰冷的骸骨把平凡的真理回答。

肉体虽早已腐朽化为乌有,

生之灵火却悄然潜行在地下,

黑色的躯壳裹藏着生命的信息,

为历史留下一串珍贵的密码。

时光在你脸上刻下道道皱纹,

犹如把生命的档案细细描画,

海枯,石烂,日转,星移……

生命的航船从太古不息地向近代进发。

复原的恐龙、猛犸仿佛在引颈长吼,

重现的远古林木多么葱茏、幽雅,

啊,你——令人叹服的大自然,

高明的魔法师,卓越的雕刻家!

逝去万载的世界又重现,

沉睡亿年的石头说了话。

长眠地下刚苏醒的化石啊,

你讲的故事多么令人神往、惊讶!

5 大自然的语言

同学们,我们已经学过《春》和《济南的冬天》这两篇课文,里面都描写了小草。春天,小草“嫩嫩的,绿绿的”;冬天草色“暗黄”。从绿绿的小草中我们知道春天到了;从暗黄色的小草中我们知道冬天已经降临了,大自然仿佛会告诉我们气候的信息。这是怎么一回事呢?今天学习的《大自然的语言》这篇课文,将给我们解释其中的道理。

1.速读课文,筛选、概括、整理出本课介绍的物候知识。

2.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。

3.品味本文说明语言的生动、准确。

4.激发学生热爱科学、探索科学的志趣,培养他们注重观察、讲究实证的科学态度。

第一课时

一、新课导入

太行和雪叠晴空,二月郊原尚朔风。

——吴融《金桥感事》

二月黄鹂飞上林,春城紫禁晓阴阴。

——钱起《赠阙下裴舍人》

山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。

——柳宗元《柳州榕叶落尽偶题》

用物候诗引出本课学习。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈画文中生字词。

(1)读准字音。

竺可桢(zhú zhēn) 载途(zài) 簌簌(sù)

销声匿迹(nì) 候鸟(hòu) 经度(jīng)

纬度(wěi) 草长莺飞(yīng)

(2)认准字形。

衰草连天(shuāi)蓑衣(suō) 连翘(qiáo)阻挠(náo)

纬度(wěi)忌讳(huì) 销声匿迹(xiāo)悄然无声(qiǎo)

候鸟(hòu)诸侯(hóu) 难测(cè)侧面(cè)

(3)多音字。

翘连翘(qiáo)翘尾巴(qiào) 落落叶(luò)丢三落四(là)落枕(lào)

差差异(chā)差遣(chāi)差劲(chà)参差(cī)

2.理解课文中重点词语。

(1)解释下列词语。

翩然:动作轻快的样子。

孕育:怀胎生育,用来比喻酝酿着新事物。

销声匿迹:本义是不再公开讲话,不再公开露面。文中指昆虫无声无息、无影无踪。

载途:满路,有遍地的意思。

周而复始:一次又一次地循环。

草长莺飞:绿草茂盛,莺儿啼飞,指春天的美好景象。

(2)选择恰当的词语填空。

①物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,(B)得多。

A.灵验 B.灵敏 C.灵活 D.灵便

②为了便利山区的农业发展,开展山区物候(B)是必要的。

A.观察 B.观测 C.预测 D.观望

3.作者介绍。

竺可桢(1890—1974),气象学家、地理学家。在台风、季风、气候变迁、农业气候、物候、自然区划等方面有开拓性的研究。代表作有《远东台风的新分类》《物候学》等。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.大自然怎么会有语言呢?“大自然的语言”指的是什么?

【交流点拨】“大自然的语言” 指的是“物候现象” 。

2.本文是什么文体?

【交流点拨】说明文,说明对象是“物候”和“物候学”。

3.本文说明了几个问题?

【交流点拨】说明了4个问题。

4.本文可以分为几个部分?如何划分?

【交流点拨】第一部分(1~3):引出什么叫物候和物候学。

第二部分(4~5):说明物候观测对农业的重要性。

第三部分(6~10):说明决定物候现象来临的因素。

第四部分(11~12):说明研究物候学的意义。

(二)速读课文,思考:

5.什么叫物候和物候学?

【交流点拨】草木荣枯、候鸟去来等自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。利用物候知识来研究农业生产的一门科学,就是物候学。

6.物候观测对农业有什么重要作用?

【交流点拨】物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简单,容易掌握。

7.决定物候现象来临的因素有哪些?

【交流点拨】纬度的差异,经度的差异,高下的差异,古今的差异。

8.研究物候学有什么意义?

【交流点拨】首先是为了预报农时,选择播种日期;安排农作物区划,确定造林和采集树木种子的日期;引种植物到物候条件相同的地区;避免或减轻害虫的侵害;便利山区的农业发展。

四、板书设计

五、拓展延伸

大林寺桃花

白居易

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

1.谈谈你对这首诗意思的理解。

【交流点拨】大林寺在庐山香炉峰顶,诗人在初夏时节游览大林寺。四月,平原上已是春天过去夏天到来的时节,但诗人却意外地发现在这高山古寺之中竟有刚盛开的桃花。诗人曾为春天的逝去而伤感,此时重遇春景,喜出望外,猛然“醒悟”到:原来春天转到这里来了。

2.联系课文中的物候知识,谈谈你对这首诗中的物候现象的理解。

【交流点拨】由于高下的差异,植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟。“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”正说明这一点。

第二课时

一、新课导入

上节课我们研读了课文,明白了什么是大自然的语言以及研究大自然的语言的意义。这节课,我们继续研读课文,探究本文是如何来说明事理,把一门科学——物候学介绍得如此浅显易懂、饶有趣味的。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.这篇课文介绍了什么知识?

【交流点拨】课文介绍了物候知识,说明了研究物候的重要性。

2.“大自然的语言”比喻什么?

【交流点拨】“大自然的语言”用来比喻无比丰富的物候现象。语言是人类最重要的交际工具,把大自然中的种种物候现象比作“大自然的语言”,形象地说明了认识它、研究它的重要性。

3.原文标题是《一门丰产的科学——物候学》,请简要说说课文把它改为《大自然的语言》的好处。

【交流点拨】把大自然拟人化了,显得生动而有情趣,又很新颖,比直接说“物候学”更容易吸引读者的阅读兴趣,也更合乎科学小品文的特点。

4.筛选信息的一个最为有效的方法是找出标志性词语,请找出本文的标志性词语。

【交流点拨】“首先是为了……”“此外还有……”“对于……”“还可以……”“也可以……”“为了……”。这些标志性词语对信息的筛选、概括很有参考价值。

5.决定物候现象来临的四个因素的说明顺序能否调换?为什么?

【交流点拨】不能调换。因为这四个因素是按照影响程度,由大到小依次排列的。纬度影响最大,经度次之,高下差异又次之,古今差异影响最小。另外,纬度和经度是在地球上位置的不同,第三个因素是同一个地点的高下差异,这三者都是空间因素,最后一个则是时间因素,是从空间到时间的逻辑顺序。对四个因素的解说由一个设问句引出,接下来用“首先”“第二”“第三”“此外”等连接词,使这一部分层次井然,条理清晰。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)文本探究。

1.本文的说明对象是什么?

【交流点拨】物候和物候学。

2.本文的说明顺序是什么?

【交流点拨】逻辑顺序。

描述物候现象——做出科学解释——追究因果关系——阐述研究意义(由现象到本质)。

决定物候现象来临的因素(由主到次、由空间到时间)。

(二)品味语言。

3.赏读文章第1、2两段,体会本文说明语言的生动性。

(1)精读第1段,具体说说这一段文字好在哪里。

【交流点拨】第1段写得很美,从春天写到夏天,然后到秋天,再到冬天,给我们展现了一幅唯美的四季图。它运用了拟人的修辞手法,抓住了四季景物的特征。这一段用词准确生动,例如:“萌发”一词准确地反映了草木开始生长的状态;“次第”生动地表现了花开得有秩序,渲染了春天的气息;“渐渐”贴切地表现了叶子枯黄的过程;“簌簌”把风吹落叶的声音表现出来,让人感到了秋天的肃杀;“载途”形象地表现了风雪飘落的程度。

(2)精读第2段,思考这一段在写作上有何特色。

【交流点拨】①前后照应。“草木荣枯”照应“桃花”“杏花”;“候鸟去来”照应“布谷鸟”。

②运用了拟人的修辞手法。写杏花“传语”,桃花“暗示”,将杏花和桃花拟人化,十分亲切可爱;写布谷鸟“唱歌”,很形象,把布谷鸟的叫声写得很有音韵节奏,给人以美好的感受。

③运用举例子的说明方法,举出草木荣枯、候鸟去来的例子,很自然地引出什么是大自然的语言。

4.从文中的句子体会说明文语言的准确性。

“北京的物候记录……比1961年迟十天左右……”这句话中“左右”一词能否去掉?为什么?

【交流点拨】不能去掉,“左右”一词表示约数,比“十天”稍多或稍少,若去掉了,就成了刚好十天,不符合实际。

【教师小结】说明文以介绍知识为目的,所以要求说明语言简洁、准确、严密。但有时为了增强说服力,激发读者的阅读兴趣,又运用生动形象的语言说明事物,本文即是一个很好的范例。

四、板书设计

五、拓展延伸

1.收集几则农谚,说说它们包含的物候知识。

【交流点拨】“清明前,开秧田”是根据节气确定“开秧田”的时间。

“柳毛开花,点豆种瓜”是根据物候现象安排“点豆种瓜”的时间。

“馒头云,天气晴”根据云彩的形状预测天气状况。

“雨中闻蝉叫,预告晴天到”根据物候现象“雨中蝉叫”预测天气情况。

“麻雀囤食要落雪”“猪衔草,寒潮到”“蚂蚁垒窝要落雨”“鱼跳水,有雨来”“燕子低飞要落雨”“癞蛤蟆出洞,下雨靠得稳”“龟背潮,下雨兆”“蚯蚓路上爬,雨水乱如麻”“鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到”这些农谚都是根据物候现象预测天气情况。

2.二十四节气歌

春雨惊春清谷天,

夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,

冬雪雪冬小大寒。

6 阿西莫夫短文两篇

在距今约2.3亿年前到6 500万年前,地球上出现了一种奇异的爬行动物。它们与现代的蜥蜴有许多相似之处:身体表面覆盖着鳞片;它们的后代是由卵孵化出来的。在这漫长的1.65亿年间,它们成为整个地球的主宰。它们经历了气候较为温暖的三叠纪,食物丰富的侏罗纪,充满了生存恐惧的白垩纪。它们作为过去的生物,人们给了它们一个名字——恐龙。

6 500万年前,白垩纪的一个早晨,草食性恐龙正在吃着美味的早餐,突然,“轰”的一声巨响,一场天翻地覆的大爆炸发生了,从此恐龙便慢慢地减少,直至最后灭绝。恐龙灭绝的原因是什么呢?让我们带着问题走进阿西莫夫笔下的科普世界去寻求答案吧。

1.了解“板块构造”“大灭绝”“撞击说”“火山说”“斯石英”等科学概念。

2.了解说明的内容,理清说明的顺序,学习作者善于联系的思维方法。

3.揣摩语言,体会本文语言简明精练、逻辑性强、幽默风趣的特点。

4.学习作者运用丰富的科学知识、敏锐的科学眼光深入探索未知的精神,激发学生努力学习,不囿于成说,敢于创新,善于创新。

第一课时 恐龙无处不有

一、新课导入

(放映《侏罗纪公园》片段)

大家看过《侏罗纪公园》这部电影吧,如果你看过,我想你一定会被那奇特的想象和栩栩如生的画面震撼。恐龙,这个世界上最庞大的动物,为什么却在6 500万年前灭绝了呢?恐龙的化石会告诉我们一些什么秘密呢?请看美国科普作家和科幻小说家阿西莫夫是怎样为我们揭开谜底的。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈画文中生字词。

褶皱(zhě) 劫难(jié) 追溯(sù)

2.理解课文中的重点词语。

劫难:灾难、灾祸。

致密:细致精密。

追溯:逆流而上,向江河发源处走,比喻探索事物的由来。

天衣无缝:比喻事物没有一点儿破绽。

3.指出下列句子所使用的说明方法。

(1)地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。(列数字)

(2)例如,在1986年1月,阿根廷南极研究所宣布在詹姆斯罗斯岛发现了一些骨骼化石。(举例子)

4.作者介绍。

阿西莫夫(1920—1992),美国科普作家、科幻小说家。代表作有《基地》《新疆域》等。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.课文标题是《恐龙无处不有》,那么它的说明对象是否就是恐龙呢?请简要说明理由。

【交流点拨】不是。作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不在,是为了证明另一个科学理论——板块构造理论的正确。

2.课文中说“恐龙确实遍布于世界各地”,这个说法是怎样得出来的?

【交流点拨】1986年在南极发现鸟臀目恐龙。地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石。因而“恐龙确实遍布于世界各地”之说成立。

3.“大陆漂移”使恐龙遍布世界的说法由何而来?

【交流点拨】科学家并不满足于在南极发现恐龙化石最直接的结论,即“恐龙无处不有”。他们就此产生了更多的疑问,如:恐龙如何能在南极地区生存?恐龙是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?深入研究得出的结论是“是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移”。

(二)文本探究。

4.这篇短文说明的主要内容是什么?是按什么顺序说明的?作者是如何得出结论的?

【交流点拨】发现问题:在南极发现恐龙——恐龙并不适应南极气候——它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?

找出答案:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移——提出大陆板块构造理论——“泛大陆”形成时所有陆地似乎都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活——后来泛大陆又分裂出四部分——所以每一个大陆都携带着自己的恐龙而去。

得出结论:“恐龙无处不有”是支持“板块构造理论”的强有力的证据。

作者在这里采用的是逻辑顺序,重在说明事理,将抽象的科学知识,层层解剖,既严谨,又深入浅出、通俗易懂。

5.课文的说明内容涉及哪两个学科?主要运用了什么说明方法?

【交流点拨】(恐龙的灭绝)生物学;(板块构造理论)地质学。

作者主要采用了举例子的说明方法来说明自己的观点,行文严谨。

6.怎样理解“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”这句话?

【交流点拨】从南极洲发现恐龙化石得出恐龙曾遍布世界这一结论也许并不困难,二者之间的联系也容易让人理解。但是,南极恐龙化石的发现与地质学说有什么关系,一般读者很难提出这样的问题。但是在科学家的眼里,它们却有内在的关联。课文就是从南极恐龙化石的发现来论证“板块构造”理论,恐龙化石成了支持“板块构造”的有力证据。作者在文章开头的这两句议论,并非浮泛之论,而是有其确凿的根据。我们学习这篇课文,不能仅仅局限于知识的获得和理解,而要更多地注意学习作者的思维方法——善于联系,在貌似风马牛不相及的两种事物中寻找内在联系,这是思维创新的重要特征,也是研究和发现的必要前提。在我们平时的学习、生活中,只要我们留心,也常常会领悟到这一道理;如果具备了这样的思维品质,我们也会在别人不留意的地方有独到的发现。

7.“如果把这个发现与南极大陆联系起来,这比仅考虑恐龙来说重要得多。”这一句在全文中的作用是什么?

【交流点拨】这一句话在文中不仅起到承上启下的作用,而且它表明了作者的思维方法,其思维触角已经伸向另一领域。

(三)语言品析。

8.下列句子运用了什么说明方法?有何作用?

(1)位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱。

【交流点拨】打比方:形象地说明了南极洲寒冷的程度。

(2)“大约在两亿年前,泛大陆分裂出四部分。”“在四十多亿年的地球发展史中,泛大陆形成和分裂过多次,最后一次完整的泛大陆大约是在2.25亿年前形成的。这个泛大陆存在了数百万年以后,又开始显示出破裂的迹象。”

【交流点拨】列数字:有很强的说服力。

(3)“板块构造”理论很快为地质界几乎所有的问题提供了答案,如火山、地震、岛屿链、海洋深渊等等。

【交流点拨】举例子:真实具体。

(4)这些生物的命运比其他同类要悲惨得多,因为板块把它们向南携带到了极地。

【交流点拨】作比较:将南极的恐龙的命运与其他大陆的恐龙的命运进行了比较。

9.品味加点词语的表达作用。

(1)“板块构造”理论很快为地质界几乎所有的问题提供了答案。

【交流点拨】“几乎”有差不多、接近的意思,说明“板块构造”理论解决了地质界的大部分问题,仍然有些疑难问题无从解决。由此可以体会到说明文语言的严谨与准确,符合事实。

(2)印度向北移动,并且大约在5 000万年前与亚洲相碰撞……

【交流点拨】大约:表示不很准确地估计。去掉“大约”,语言就变得肯定了,不符合实际。

(3)这些古老的爬行动物在南极的出现,说明恐龙确实遍布于世界各地。

【交流点拨】“确实”是副词,有“的确”“实在”之意,表示情况完全符合实际。在此句中,肯定了恐龙在世界各地都存在的事实。

(4)所有陆地似乎都处在热带和温带环境内。

【交流点拨】“似乎”有好像的意思,在这里表示推测,因为这里所涉及的问题本身就是一种假想。如果没有“似乎”一词,就表示十分了解当时恐龙所生活的环境,与事实不相符合,违背了说明文语言准确性的特点。

四、板书设计

五、拓展延伸

以本文为例,说说科学家们在科学研究中发挥了哪些创造性的思维。

【交流点拨】(1)联想、想象。由南极恐龙化石联想到恐龙的迁移,由生物界的恐龙迁移想象到地质界的板块漂移,使问题的研究一步步地深入。

(2)科学假设、推理。发现问题后,根据已有的理论进行大胆的设想(这一问题的答案是:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移),然后进行科学的推理(“板块会将所有的大陆汇聚在一起”,“称为‘泛大陆’”,“当板块继续运动时,大陆又重新被分离开”),进而证实所提出的假设。

(3)多角度思考问题。对于同一个问题——南极为什么会出现恐龙化石,从生物学和地质学多方面进行思考,把各学科丰富的专业知识融合在一起,在开阔的视野中综合思考问题,于是在科学研究中出现了新的境界,收到了“一石多鸟”的效果。

第二课时 被压扁的沙子

一、新课导入

《恐龙无处不有》通过在南极发现恐龙的例子,提出恐龙如何越过大洋到另一个大陆的问题,引出了板块构造理论,从而证明了“在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”这一观点。那《被压扁的沙子》是否也与恐龙的“谜案”有关系呢?让我们先来阅读一遍课文。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指出下列句子所运用的说明方法。

(1)然而,并不是所有的科学家都认为这是由巨大撞击引起的。例如,1987年就有人指出,如果地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山大致同时喷发,那么也能造成一个足以使生物大量灭绝的巨大灾难。(举例子)

(2)如果二氧化硅(即非常纯的沙子)处于超高压的状态,那么它的原子相距很近,从而变得极为致密。一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。这种被压扁的沙子因此被称为“斯石英”。(作诠释、作比较)

2.对于6 500万年前恐龙的灭绝,科学界存在着哪两种对立的理论?各自的依据是什么?

【交流点拨】科学界对于恐龙在6 500万年前遭遇灭顶之灾,存在的两种对立的理论是:“撞击说”和“火山说”。

“撞击说”的依据:在一个6 500万年前形成的沉积物薄层中,发现了稀有金属铱,它的含量异常丰富。一些人认为,这可能是一个巨大的小行星或彗星撞击地球的结果。这种撞击也许深入到了地壳内部,引起火山喷发,造成大火和潮汐大浪,许多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光无法抵达地球表面。这也许是导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因。

“火山说”的依据:如果地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山大致同时喷发,那么也能造成一个足以使生物大量灭绝的巨大灾难。

3.作者认为哪一种学说正确?他是如何论证的?

【交流点拨】作者认为“撞击说”正确。

论证:

(1)科学的实验证明。二氧化硅处在超高压下会变成斯石英;斯石英在850℃的温度下加热30分钟,会变成普通的沙子。

自然界中不可能自然地产生斯石英。

(2)有力的事实证明。巨大的陨石撞击地球后,产生了斯石英;在进行过原子弹爆炸实验的场地发现过斯石英。

自然界存在的斯石英是强大的外力造成的。

(3)严密的推理证明。

在6500万年前的岩层中发现了斯石英。

在进行过原子弹爆炸实验的场地发现过斯石英。

不可能来自地壳深处。

只能来自外星撞击(那时还没有原子弹)。

6 500万年前正是恐龙灭绝的年代。

结论:恐龙灭绝是因为外星撞击。

三、自学指导(二)——合作与探究

1.在本文中,作者意在说明恐龙是怎样灭绝的?为什么?

【交流点拨】作者意在说明造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。

因为在作者看来,有论据验证的理论才能成立。斯石英只出现在沙子被强烈挤压的地方;火山活动地区至今没有发现过斯石英;斯石英出现的地方肯定发生过撞击。

2.作者提到恐龙灭绝的两种理论,你赞成哪一种?为什么?

【交流点拨】生甲:我赞成“火山说”。倘若地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山大致同时爆发,那么就能造成一个足以使生物大量灭绝的巨大灾难。

生乙:我赞成“撞击说”。因为在恐龙灭绝的那个年代的岩层中,发现了斯石英——被压扁的沙子。

生丙:我也认为恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。因为在自然界中斯石英只出现在沙子被强烈挤压的地方,所以如果是火山爆发吞没了恐龙,就不会有“斯石英”的存在。

【教师小结】恐龙灭绝的原因究竟是“撞击说”还是“火山说”,科学家们也在争论不休,并且一直以来都在不断地研究。我们在学习时也应有这种敢于大胆质疑的精神。

3.本文的题目《被压扁的沙子》是否离题太远?换成《恐龙是怎样灭绝的》好不好?为什么?

【交流点拨】本文的题目不但没有离题,还能提示读者,恐龙灭绝的“撞击说”之所以产生,与对被压扁的沙子的科学发现和科学研究密不可分。此外,文题形象性强,容易引起人们阅读的兴趣。改成“恐龙是怎样灭绝的”不好,因为该文题对本文内容起不到提纲挈领的作用。

4.本文与《恐龙无处不有》有什么异同之处?(从说明顺序、说明方法、说明角度、说明语言方面比较)

【交流点拨】(1)说明顺序:两篇文章采用的都是逻辑顺序,重在说明事理,在短小的篇幅内,将抽象的科学知识层层剖析,既严谨又深入浅出地解释清楚。

(2)说明方法:都采用了多种说明方法。

首先,都采用了举例子的说明方法:《恐龙无处不有》列举“在地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石”,说明“恐龙确实遍布于世界各地”;举“南极也有自己的恐龙、两栖动物和其他在恐龙时代繁盛的植物和动物”,说明南极不只有恐龙化石,还有别的。《被压扁的沙子》中列举“斯石英与金刚石”“新墨西哥州拉顿地区的岩层”,证明斯石英是由撞击产生的巨大压力形成的,从而得出“恐龙的灭绝是撞击造成的”。

其次,都采用了作比较的说明方法:《恐龙无处不有》中将南极恐龙的命运与其他大陆的恐龙进行比较。而《被压扁的沙子》则是运用了“一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多”的比较方法来说明斯石英与普通沙子的区别。

除此以外,还有“打比方”“列数字”“作诠释”等说明方法。

(3)说明角度:《恐龙无处不有》是从恐龙化石遍布全球的角度来谈大陆板块的移动;《被压扁的沙子》是从探寻恐龙灭绝的原因推断地球可能曾受到撞击。

(4)说明语言:准确简练,浅显易懂。

【教师小结】这两篇短文都谈到了恐龙的灭绝,但选用的材料不同,所说明的主要问题也不同。第一篇短文谈到恐龙的化石无处不有,是为了证明另一科学理论(“板块构造”理论)的正确;而在第二篇中,恐龙的灭绝则成为探讨的主题,“被压扁的沙子”则成了证据。两文都证明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”这一观点。

5.科学家研究事物或事理时,注重不同领域之间的联系,给了你什么启发?

【交流点拨】在学习研究中,我们应用联系的观点在学科内或学科间进行联系分析,促进自己思维的发展,更高效率地掌握知识,发展能力。

四、板书设计

五、拓展延伸

学习了这两篇短文后,结合你自己的学习经验和阅读积累,谈谈你的感悟或体会。

【交流点拨】生甲:美国麻省理工学院机械工程系谢皮罗教授注意到浴缸排水时的漩涡总呈逆时针方向,他大胆地推断这一定与地球自转有关,并且推断北半球呈逆时针方向,赤道不会有漩涡,南半球呈顺时针方向。他就此发表的论文震惊科坛。

生乙:生物学家密卡尔逊调查了蚯蚓在地球上的分布情况,他指出美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸同纬度地区也有,而美国西海岸却没有这种蚯蚓,但他无法回答这是为什么。他的论文引起德国地质学家魏格纳的注意。魏格纳认为,小小的蚯蚓活动能力有限,无法跨越、横渡大洋,它这种分布正好说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,后来裂开了。他把蚯蚓的地理分布作为例证之一写进了他的名著《大陆与海洋的起源》一书。

生丙:有人把人类社会的发展概括为“两个苹果”理论。一个苹果是砸向牛顿的那一个,它促进牛顿发现了万有引力定律,带来了科学的飞速发展。另一个苹果是亚当夏娃偷吃的那一个,它带来了人类社会的文明。

生丁:大自然是人类的良师益友,大自然中许多生物的生存技能启发科学家的灵感。飞机、潜水艇、蒸汽机的发明众所周知。现在科学家模仿苍蝇的构造发明了微型飞行器,模仿蟑螂的构造发明了太空探测器,甚至仿造人体视网膜制作微型感光器,置于盲人眼内,可以使视力恢复……

7 大雁归来

“征蓬出汉塞,归雁入胡天。”“长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。”每当秋风萧瑟的时候,仰视寥廓的万里霜天,时常可见到一群群自北向南飞行的鸿雁,它们组成整齐的队列,单行横空,宛如一个“一”字;双行交叉,形成一个“人”字,如纪律严明的军队般,行动划一。

1.了解大雁的生活习性,体会作者对大雁的喜爱之情。

2.学习作者用拟人的修辞手法描写大雁的方法,体会本文浓郁的抒彩。

3.培养热爱自然、珍爱野生动物的感情。

一、新课导入

大雁是秋寒南迁、春暖北返的候鸟,据说它还能传递书信,因此很容易牵动人们的羁旅愁情、岁月之感。自古以来,诗人们睹雁伤情或托雁寄怀,留下了许多伤感的咏雁作品。而今天我们学习的《大雁归来》却是一篇洋溢着浓浓爱意的科学文艺散文。(板书文题、作者)

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指导学生积累字词。

(1)朗读课文,找出文中生字词,并注音。

迁徙(xǐ) 缄默(jiān) 狩猎(shòu)

凋零(diāo) 雾霭(ǎi)

(2)学生结合具体语境理解词义。

凋零:凋谢零落。

迁徙:迁移。

缄默:闭口不说话。

雾霭:雾气。

狩猎:打猎。

目空一切:形容骄傲自大,什么都看不起。

2.作者简介。

利奥波德(1887—1948),美国生态学家。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.作者笔下的大雁有哪些特点?

【交流点拨】①飞来的季节是3月的春天;②飞行的路线是笔直的;③3月的大雁一触到水就叫,就喧嚷;④11月份的大雁一声不响;⑤爱捡食玉米粒;⑥常以六或六的倍数列队飞行;⑦4月的夜间,大雁会一阵阵喧闹。

2.快速阅读课文,找出文中描写大雁的句子,体会其作用。

【交流点拨】例如:①而一只定期迁徙的大雁,下定了在黑夜飞行200英里的赌注,它一旦起程再要撤回去就不那么容易了。②乌鸦通常被认为是笔直飞行的,但与坚定不移地向南飞行20英里直达最近的大湖的大雁相比,它的飞行也就成了曲线。③它们顺着弯曲的河流拐来拐去,穿过现在已经没有猎枪的狩猎点和小洲,向每个沙滩低语着,如同向久别的朋友低语一样。④第一群大雁一旦来到这里,它们便向每一个迁徙的雁群喧嚷着发出邀请。⑤那接着而来的低语,是它们在论述食物的价值。

作者使用了列数字、作比较的说明方法以及拟人的修辞手法,使文章充满生动性和趣味性。

3.作者从哪些方面对大雁进行了观察?饱含了怎样的感情?

【交流点拨】(1)对大雁的报春感到欣喜,把春雁的数目看作农场春天富足的标准。

(2)对大雁的迁徙飞翔由衷地钦敬。

(3)喜欢倾听大雁集会时的各种鸣叫,认为那是它们乐此不疲的辩论。

(4)对孤单的大雁感到哀怜,表示对枪杀者的反感和痛恨。

(5)赞叹大雁具有人类所不及的联合观念。

4.作者利奥波德是美国著名的环境保护主义者,在他的眼中动物都是有灵性的,本文中的大雁亦是如此。那么他写这篇文章的目的和主旨是什么?

【交流点拨】保护野生动物,珍爱自然环境。目的:告诫人类不应该凭借自己的优势而伤害处于弱势的野生动物,人与自然和睦相处,自然界才会更精彩。

(二)文本探究。

5.为什么说大雁知道威斯康星的法规?

【交流点拨】春季禁止猎杀大雁,而春雁每天都要去玉米地作一次旅行,不是偷偷摸摸的。作者用拟人的手法表明大雁知道法规,在春天的白天放心地活动、觅食。

(三)语言赏析。

6.有人说本文语言是形象性、抒情性的完美结合,请仿照示例,选择文中体现这一特点的语句或语段进行赏析。

示例:“在这种每年一度的迁徙中,整个大陆所获得的是从3月的天空洒下来的一首有益无损的带着野性的诗歌。”赏析:这句话是说,春分后大雁回归,它们离开了食物丰足、冬季温暖的南方,最后来到阳光充足、夏季僻静的北极,哺育小雁。迁徙中的大雁,它们的鸣叫,是带着野性的诗歌,给整个大陆带来诗意。作者觉得大雁是非常可爱的动物,是人类的朋友,他喜欢大雁。

【交流点拨】①“一只燕子的来临说明不了春天,但当一群大雁冲破了3月暖流的雾霭时,春天就来到了。”大雁是春天真正的使者,大雁给人们带来了春天的生机,春天的希望,春天的喜悦。在作者的心目中,大雁像人类一样具有灵性。

②“一触到水,我们刚到的客人就会叫起来,似乎它们溅起的水花能抖掉那脆弱的香蒲身上的冬天。”归来的大雁让香蒲乃至万物摆脱了冬日的寒寂,香蒲乃至万物迎来春天,欣欣向荣,生动形象。

③“在我们的农场,可以根据两个数字来衡量春天的富足:所种的松树和停留的大雁。”这表现了作者对大雁的喜爱、珍视。

④“这些孤雁是伤心的单身……它们是丧失了亲人的幸存者。”作者为孤雁而感伤,为它们失去亲人而悲哀伤痛,字里行间流露出对枪杀大雁者的反感乃至愤恨。

⑤“每年3月,它们都要用自己的生命来为实现这个基本的信念做赌注。”大雁用生命实现联合的信念,而人类却遥不可及,表现了作者对大雁的赞扬、钦佩、崇敬之情。

【教师小结】浓郁的抒彩是本文的一大特色,字里行间充满爱鸟之情。作者对大雁的迁徙飞翔由衷钦敬,他为大雁担惊受怕,为遍体创伤的孤雁的不幸而悲伤哀痛,他为大雁归来而欣喜欢乐,对大雁的种种鸣叫声由衷喜爱,即使没有直抒胸臆,笔墨中也饱含爱意。

四、板书设计

五、拓展延伸

1.仿写:一只燕子的来临说明不了春天,但当一群大雁冲破了3月暖流的雾霭时,春天就来到了。

【交流点拨】一片落叶的飘零说明不了秋天,但当一层层叶子投向金黄的大地的怀抱时,秋天就来了。

一只鸣蝉的死亡说明不了秋天,但当一片麦田更换了十月的新衣时,秋天就来了。

一阵刺骨的寒风说明不了冬天,但当漫天凛冽的风夹杂着雪花时,冬天就来了。

一棵树的叶子落光说明不了冬天,但当一片树林受不了十一月寒风的折磨时,冬天就来了。

2.为保护野生动物设计一则公益广告,呼吁全人类一起珍爱、保护野生动物。

【交流点拨】示例:拒绝买卖,禁止伤害。

8 时间的脚印

岩石是在漫长的地质年代中形成和变化的,是一种大自然的语言,留下了时间的印记。岩石仿佛是原始的“钟表”,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然的传奇故事,让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。这样的“石头记”,是大自然留给我们的宝书,可以引导我们寻找“地下的宝库”,为人类造福。

1.理解文章的说明层次及方法。

2.品味说明语言的特点。

3.激发学生探索大自然的兴趣,唤起学生珍惜时间的意识。

一、新课导入

(多媒体播放:国家地理科普——化石)

同学们,谁看见过时间?……时间把它的脚印留在了许许多多我们不曾看到、不曾了解的地方。在那里,隐藏着的,不仅仅是时间的脚印,而且还有无数的宝藏。例如,那千万年来躺在山野里的岩石,便是一部历史的教科书。今天,我们就来共同学习一篇科普小品《时间的脚印》,让我们跟随作者一起走进大自然,去翻开时间的书页。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.给加点字注音。

粗糙(cāo) 龟裂(jūn) 消逝(shì)

沟壑(hè) 腐蚀(shí) 沙砾(lì)

山麓(lù) 孔隙(xì) 倾斜(qīng)

覆盖(fù) 包裹(guǒ) 琥珀(pò)

犀牛(xī) 帷幕(wéi)

2.解释下列词语。

龟裂:裂开许多缝子。

帷幕:挂在较大的屋子里或舞台上的遮挡用的幕。

踪迹:行动所留的痕迹。

山麓:山脚下。

海枯石烂:海水干涸,石头粉碎。形容经历久远的时间。多指意志坚定,永不改变。

悬崖绝壁:形容山势险峻。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.速读课文,用简洁的语言概括课文内容。

【交流点拨】本文是一篇科普作品,介绍岩石记录时间的奇异功能,说明认识岩石这一奇异功能所具有的重要意义。

文章根据大量的事实和科学原理,对为什么岩石能记录时间、岩石怎样记录时间、岩石记录时间的意义等问题做了深入浅出的说明。

2.本文的说明对象是什么?

【交流点拨】岩石记录时间的方法和内容。

3.本文采用了哪种说明顺序?

【交流点拨】逻辑顺序。

4. 速读课文,理清文章结构。

【交流点拨】第一部分(1~4):引出话题,岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5~29):详细阐述,岩石是怎样记录时间的。(分两层)

第一层(5~21):岩石的厚度和顺序可以记录时间。

第二层(22~29):岩石保存了历史的痕迹。

第三部分(30~31):总结全文,读懂岩石记录时间的意义,号召人们进一步去大自然找寻时间的踪影,去一步步走向地下的宝库。

(二)探究说明方法。

5.作者在说明各种因素对岩石的破坏作用时,使用了什么说明方法?

【交流点拨】分类别。

6.下面语段主要运用了什么说明方法?有何作用?

(1)空气和水中的酸类,腐蚀了岩石中的一部分物质。水流和风还不断地冲刷、吹拂着它。特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。

【交流点拨】打比方,把刮风沙的状态比作砂轮的转动,生动形象地说明风沙对岩石的破坏作用。

(2)当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。

【交流点拨】举例子,列举建筑兰新铁路时几分钟就炸掉一个山头的事例,具体有力地说明人对岩石的破坏作用。

(三)品味说明语言。

7.“不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的‘攻击’”中的“攻击”一词有什么作用?

【交流点拨】“攻击”一词在这里强调了各种因素对岩石的破坏程度之深。

(四)写法探究。

8.文章主要介绍岩石记录时间的奇特功能,为什么开头要引用高士其的小诗?

【交流点拨】一方面把时间拟人化,与主题照应;另一方面,通过引用,由生活时间引入地质时间,更切合读者的生活实际,吸引读者。

9.课文在说明岩石可以记录时间后,接着写了一段介绍北京故宫“铜壶滴漏”的内容,这是否偏离了文章的主题?

【交流点拨】没有偏离主题,原因:(1)增强文章的吸引力,使人联想到岩石记录时间的方式也会很有趣;(2)这是一种做铺垫的写法,人类记录时间的方式如此奇异,那么大自然记录时间的方式会更奇妙,更具内涵。

10.你如何理解题目《时间的脚印》?说说它的作用。

【交流点拨】(1)“时间的脚印”是一个借喻,本体是“大自然中的岩石的各种变化过程”。

(2)大自然中的岩石,经历了各种各样的变化,记录了古往今来许许多多的地理环境变迁的故事,就像时间老人留下的脚印一样。

(3)运用了拟人、比喻的修辞手法,将无形的时间流逝有形化,说明了时间在世间留下了踪迹。题目生动形象,能够引起读者的阅读兴趣,激发读者的探究欲望。

(五)课堂小结。

时间把它的脚印留在了许许多多我们不曾看到、不曾了解的地方。在那里,隐藏着的不仅仅是时间的脚印,而且还有无数的宝藏。文章中作者运用了很多值得学习的方法,将死寂的岩石写得生动有趣。我们要将这些写作方法学以致用。

四、板书设计

五、拓展延伸

请同学们欣赏《化石吟》:

化 石 吟

最早的鱼儿怎么没下巴?

最早的鸟儿怎么嘴长牙?

最早登陆的鱼儿怎么没有腿?

最早的树儿怎么不开花?

逝去万载的世界可会重现?

沉睡亿年的石头能否说话?

长眠地下刚苏醒的化石啊,

请向我一一讲述那奇幻的神话。

你把我的思绪引向远古,

描绘出一幅幅生物进化的图画;

你否定了造物主的存在,

冰冷的骸骨把平凡的真理回答。

肉体虽早已腐朽化为乌有,

生之灵火却悄然潜行在地下,

黑色的躯壳裹藏着生命的信息,

为历史留下一串珍贵的密码。

时光在你脸上刻下道道皱纹,

犹如把生命的档案细细描画,

海枯,石烂,日转,星移……

生命的航船从太古不息地向近代进发。

复原的恐龙、猛犸仿佛在引颈长吼,

重现的远古林木多么葱茏、幽雅,

啊,你——令人叹服的大自然,

高明的魔法师,卓越的雕刻家!

逝去万载的世界又重现,

沉睡亿年的石头说了话。

长眠地下刚苏醒的化石啊,

你讲的故事多么令人神往、惊讶!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读