部编版 三年级下册语文第6单元教案(9课时)

文档属性

| 名称 | 部编版 三年级下册语文第6单元教案(9课时) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-29 17:51:24 | ||

图片预览

文档简介

第六单元

单元初步感知

授 课 提 要 课 时

18 童年的水 墨画 这篇课文中的《溪边》《江上》《林中》分别描写了儿童垂钓、江上嬉戏、林中采蘑菇的情景,都是童年生活的写照。 2

19 剃头大师 课文讲述了“我”给表弟小沙剃头的故事,情节有趣,展现了童年生活的纯真与趣味。 2

20 肥皂泡 这篇课文写的是冰心童年时代吹肥皂泡的经历。文中描写了肥皂泡的颜色、形状及变化,也写了吹肥皂泡时的心情和美妙的想象。 2

21*我不能失信 这篇课文讲述的是宋庆龄小时候诚实守信的故事。一天早晨,宋庆龄全家准备到爸爸的一个朋友家去,临出门小庆龄想起要在当天教朋友小珍叠花篮,虽然爸爸和妈妈都劝她改天再教,可是小庆龄还是决定留下来,履行了自己的诺言。 1

习作:身边那些 有特点的人 习作:选择我们身边一个有特点的人,用上表示人物特点的词语写一写。 1

语文园地 交流平台:交流积累理解难懂的句子的方法。

识字加油站:读词语,并根据词语想象画面。

词句段运用:认识汉语一词多义的语言现象;能仿照例子,围绕一个意思写一段话。

日积月累:积累关于知错就改的名言警句。 1

教法与学法

这是本册教材的第六组课文,以“多彩童年”为主题,编排了三篇精读课文和一篇略读课文。授课时,注意引导学生抓住重点词语理解课文内容,联系上下文理解词语,运用多种方法理解难懂的句子,注意积累优美词句。指导学生抓住人物特点写一个身边的人,尝试写出他(她)的特点。

授 课 方 法 探 究

18 童年的水 墨画 有感情地朗读诗歌,边读边想象,重视形象感悟、整体把握。

19 剃头大师 抓住重点词语理解课文内容,联系上下文理解词语,体会课文生动的语言。

20 肥皂泡 通过品词析句体会课文语言文字的生动性,积累优美词句。

21*我不能失信 体会人物的内心世界和性格特点,联系生活实际,理解课文内容。

教学过程典案

18 童年的水墨画

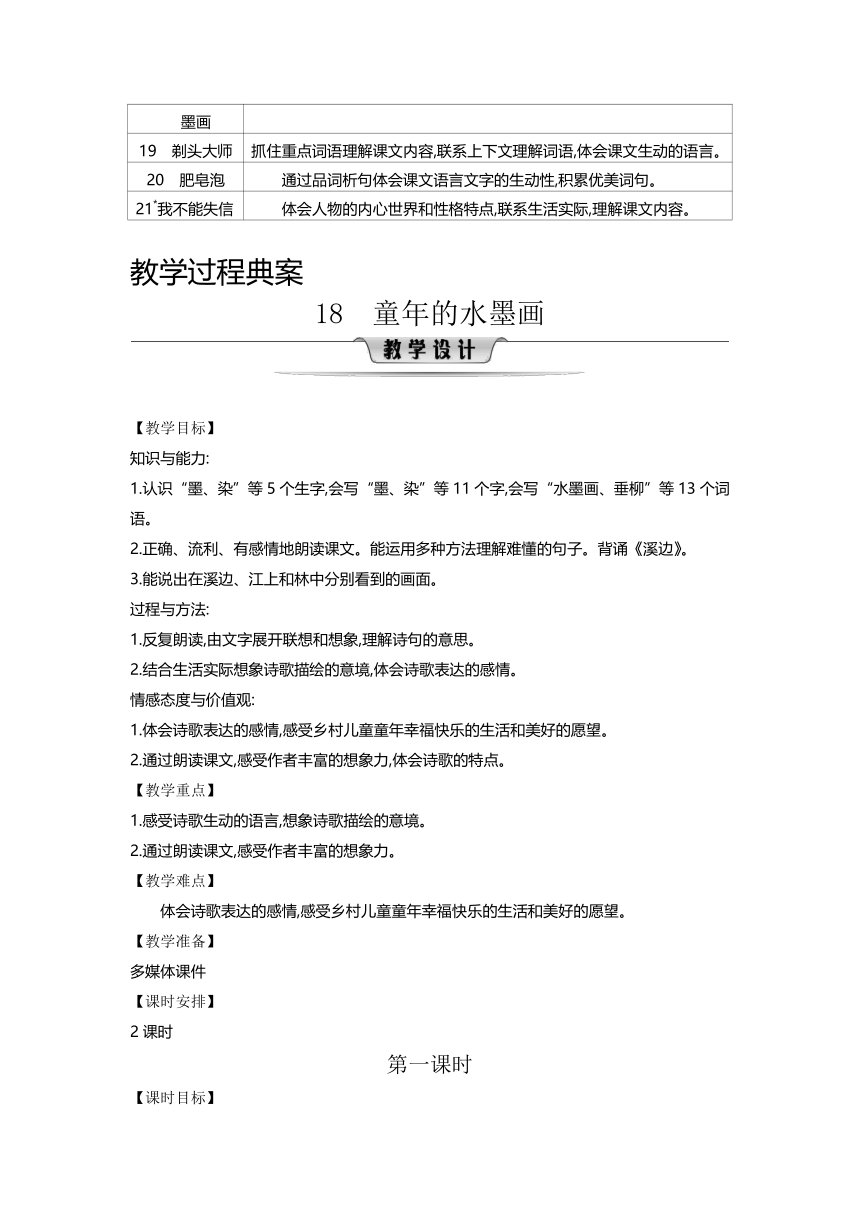

【教学目标】

知识与能力:

1.认识“墨、染”等5个生字,会写“墨、染”等11个字,会写“水墨画、垂柳”等13个词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。能运用多种方法理解难懂的句子。背诵《溪边》。

3.能说出在溪边、江上和林中分别看到的画面。

过程与方法:

1.反复朗读,由文字展开联想和想象,理解诗句的意思。

2.结合生活实际想象诗歌描绘的意境,体会诗歌表达的感情。

情感态度与价值观:

1.体会诗歌表达的感情,感受乡村儿童童年幸福快乐的生活和美好的愿望。

2.通过朗读课文,感受作者丰富的想象力,体会诗歌的特点。

【教学重点】

1.感受诗歌生动的语言,想象诗歌描绘的意境。

2.通过朗读课文,感受作者丰富的想象力。

【教学难点】

体会诗歌表达的感情,感受乡村儿童童年幸福快乐的生活和美好的愿望。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

2课时

第一课时

【课时目标】

1.读写本课生字词。

2.了解《溪边》《江上》《林中》的主要内容。

3.初步感知诗歌内容,了解溪边、江上、林中的景象。

4.学习《溪边》这首诗,理解诗句的意思,体会诗歌的意境。

【教学过程】

一、揭示课题,激趣导入。

1.水墨画被视为中国传统绘画,也是国画的代表。水墨画色彩微妙,意境丰富,具有水乳交融的艺术效果。那么,童年的水墨画又是什么样的呢?让我们一起读读课文,来欣赏这幅画吧。

2.板书课题,齐读课题。

设计意图:

分析课题,让学生初步理解水墨画的意思。从题目入手,用“童年的水墨画是什么样的?”这一问题引发学生思考,激发学生的学习兴趣。

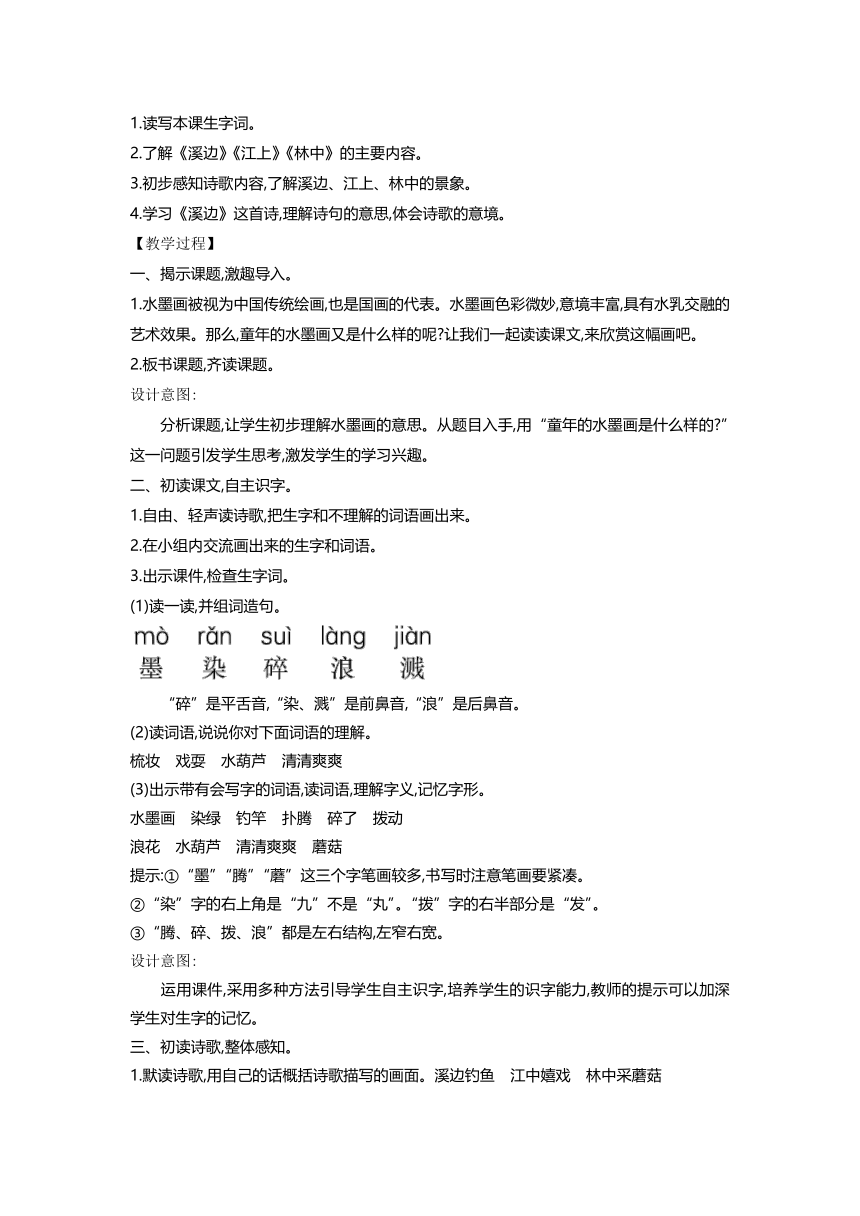

二、初读课文,自主识字。

1.自由、轻声读诗歌,把生字和不理解的词语画出来。

2.在小组内交流画出来的生字和词语。

3.出示课件,检查生字词。

(1)读一读,并组词造句。

“碎”是平舌音,“染、溅”是前鼻音,“浪”是后鼻音。

(2)读词语,说说你对下面词语的理解。

梳妆 戏耍 水葫芦 清清爽爽

(3)出示带有会写字的词语,读词语,理解字义,记忆字形。

水墨画 染绿 钓竿 扑腾 碎了 拨动

浪花 水葫芦 清清爽爽 蘑菇

提示:①“墨”“腾”“蘑”这三个字笔画较多,书写时注意笔画要紧凑。

②“染”字的右上角是“九”不是“丸”。“拨”字的右半部分是“发”。

③“腾、碎、拨、浪”都是左右结构,左窄右宽。

设计意图:

运用课件,采用多种方法引导学生自主识字,培养学生的识字能力,教师的提示可以加深学生对生字的记忆。

三、初读诗歌,整体感知。

1.默读诗歌,用自己的话概括诗歌描写的画面。溪边钓鱼 江中嬉戏 林中采蘑菇

2.指导学生朗读诗歌,想象诗歌描写的画面。

有感情地朗读这组诗,体会诗歌的节奏和韵律。比如,“山溪/像绿玉带一样/平静”“只见松林里/一个个斗笠/像蘑菇一样”。另外,要注意读出音韵美。每首小诗都是六行三句,句末押韵,如《江上》一诗押“ɑ”韵,《林中》一诗押“ɑnɡ”韵,都是开放而洪亮的韵辙,朗读时要表达出舒畅、欢快、昂扬的情绪。而《溪边》押的是“inɡ(enɡ)”韵,开口度没有那么大,符合《溪边》静谧的情调,读的时候比较舒缓。需要注意的是,韵律的知识不需要学生掌握,主要是在朗读的过程中,读出对诗的理解,在读中体会诗歌蕴含着的情感。

朗读诗歌时要边读边想象,入情入境地体会字里行间蕴含着的诗人对童年生活的热爱。比如,朗读《溪边》,前4行诗描绘了澄清碧绿的小溪,映出依依的垂柳,映出钓鱼的孩子以及钓竿上静静立着的红蜻蜓,这4行诗要读出安静、舒缓的感觉。诗的最后两行“扑腾一声、人影碎了、蹦跳着”等词语,展现了当鱼钓上来时,溪里醉了的人影、树影,以及草地上蹦跳的鱼儿和手忙脚乱的孩子,要读得活泼、欢快一些。整首诗,就是一幅色彩艳丽、有动有静、充满快乐的画,通过想象画面,用心感受诗歌的意境,读出诗歌的情感美、画面美。

讨论交流:

《童年的水墨画》的作者是张继楼,这是他为了表现童年生活的快乐写的一组诗。这三首诗相对独立,但三首诗之间又有内在的联系。

《童年的水墨画》犹如一幅幅图画,画出了我们五彩的生活,又如一支支歌曲,唱出了我们的幸福生活。诗歌洋溢着浓浓的现代气息,童年的生活是那样幸福、美好,或静静地垂钓,或呼朋唤友去游泳,或在林中采蘑菇,让我们感受着童年生活的快乐。

设计意图:

通过朗读诗歌,学生从整体上感知了诗歌描写的画面。诗歌浓浓的生活气息让学生体会到了乡村儿童童年生活的幸福、美好。

四、品读《溪边》,感受美好。

课件出示《溪边》这首诗,理解内容。(板书:溪边)

1.读了这首诗,你有什么感受?(这首诗是一幅有静有动的画,是一幅色彩艳丽的画,是一幅充满快乐的画,让人感受到了童年生活的快乐和美好)

2.默读这首诗,画出你认为写得最优美的句子,并说出理由。

(1)垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。(用拟人和比喻的修辞手法写出了溪水的平静)(板书:溪水平静)

(2)人影给溪水染绿了,钓竿上立着一只红蜻蜓。(这句诗怎样理解?这样写的好处是什么?)

理解这句诗需要联系上下文,结合具体语境。《溪边》第一行诗把“溪水”比作“镜子”,说明这里的溪水是很静、很平的,所以才能当镜子。第二行诗点明是“山溪”,就是说小溪两边都是山,山是青翠的,溪水如镜,那么青翠的山倒映在平静的小溪里,山溪就如“绿玉带”了,于是才有“人影给溪水染绿了”。

这样写的好处是:“人影”和“红蜻蜓”更加烘托了画面“静”的气氛。一个“染”字把这种境界烘托到了极致。此时,钓者的“静”正在为下文的“动”作铺垫。

(板书:人影 红蜻蜓)

(3)忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。(写出了鱼儿上钩时由“静”到“动”的情景,动静结合,相得益彰)(板书:鱼跃人欢)

3.用自己的话说说这首诗描写的画面。(静静的溪水映着爱美的柳树,映着钓鱼的孩子的倒影,钓竿上立着一只红蜻蜓,而在鱼上钩的一刹那,溪水动了,人影碎了,鱼跃人欢,多美的画面啊)

4.朗读诗歌,体会感情,背诵《溪边》。

这首诗运用多种修辞手法,用生动形象的语言描绘出了动静结合的画面,赞颂了乡村儿童童年生活的美好。请你认真读读这首诗,读出作者对童年生活的赞美之情。

设计意图:

通过朗读诗歌,分析诗句,理解诗歌表达的意境,体会作者对童年美好生活的赞美之情。

五、课堂小结。

钓鱼的孩子是那样的快乐,静静的溪水映着爱美的柳树,映着钓鱼的孩子的倒影,钓竿上立着一只红蜻蜓,我们仿佛觉得空气都停止了流动,似乎大家都怕鱼受惊,而在鱼上钩的一刹那,这种静立刻被打破了,溪水动了,人影碎了,鱼跃人欢。寥寥几句,勾勒出儿童垂钓的美好意境。

六、作业布置。

《童年的水墨画》共6首小诗,除了课文选取的3首,还有3首,课下同学们自己动手查找抄录到自己的笔记本上,熟读几遍。

【板书设计】

溪边:静(人影 红蜻蜓)→动(鱼跃人欢)

动静结合

第二课时

【课时目标】

1.学习《江上》《林中》两首诗歌,理解句子的意思,体会诗歌的意境。

2.通过朗读诗歌,感受作者丰富的想象,感悟诗歌的特点。

3.体会诗歌表达的感情,感受乡村儿童童年幸福快乐的生活和美好的愿望。

【教学过程】

一、复习导入。

1.出示部分生字、词语,学生认读。

2.检查《童年的水墨画》其余3首小诗的搜集摘抄情况,表扬摘抄认真的同学。

设计意图:

通过复习上节课的内容,总结学法,引导学生运用学法学习《江上》《林中》这两首诗歌。

二、研读《江上》,感受快乐。

课件出示《江上》这首诗,理解内容。(板书:江上)

1.出示阅读提示。

(1)默读《江上》,把不懂的地方画出来。

(2)细读句子,把优美的语句写下来,与同学交流。

(3)读了这首诗歌,你体会到了什么?

2.师生共同探究。

(1)学生在小组内交流讨论提出的问题。

水葫芦:凤眼莲的通称。多年生草本植物,茎短,叶子呈卵形,叶柄中下部膨大像葫芦,花淡紫色,有黄斑。诗中的水葫芦加上了双引号,不是指真正的水葫芦,而是指水性极好的孩子,与我们通常说的“旱鸭子”是相对的。

一阵水花两排银牙:水中的孩子露出水面时的情景。

(2)①像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍。

(这句话把孩子们比作“刚下水的鸭群”,生动形象地写出了孩子们入水时的样子,表现了孩子们的活泼与可爱。)(板书:拍水戏耍)

②一双双小手拨动着浪花,你拨我溅笑哈哈。

(这句话写孩子们在水里拨水嬉戏的欢乐情景。)(板书:笑哈哈)

③是哪个“水葫芦”一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。(这句话怎样理解?这样写的好处是什么?)

这篇课文以朴实自然、灵动鲜活的语言,描摹了一幅幅具有儿童生活情趣的画面。理解难懂的句子时,通过联系生活、想象画面来理解诗句,体会诗歌表达的情感,感受童年生活的快乐是其中的方法之一。比如,理解“是哪个‘水葫芦’一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙”一句,“水葫芦”指的是谁?“两排银牙”实际上写的是什么?联系生活经验理解,“水葫芦”本义是指多年生草本植物,而诗中的水葫芦加上了引号,不是指真正的水葫芦,而是指在水中游泳嬉戏将头露在水面像水葫芦一样的孩子。“两排银牙”代指刚从水中钻出来的孩子。小伙伴们在水中戏耍时,一个孩子钻人水中不见了,突然一阵水花,他又出现了,他调皮地笑着,露出两排银牙。

这样写的好处是写出了“水葫芦”的水性极好。

(板书:“水葫芦”水性好)

(3)孩子们像鸭群一样跳入水中,在水里你拨我溅地嬉戏,就在这嬉戏中,一个孩子钻入水中,不见了,突然泛起一阵水花,他出现了,他调皮地笑着,露出两排银牙。你看,他们玩得多开心啊!作者用生动形象的语言描写了孩子们在水中玩耍的场面,赞美了乡村儿童无忧无虑的童年生活。

3. 朗读诗歌,体会感情。

设计意图:

学生根据阅读提示朗读诗歌,理解内容,感受语言的优美,体会作者表达的思想感情。

三、自学《林中》,感受快乐。

课件出示《林中》这首诗歌,理解内容。(板书:林中)

1.学生默读《林中》这首诗歌,理解诗句,体会诗歌的意境。

2.交流汇报学习所得。

(1)①松树刚洗过澡一身清清爽爽,松针上一串串雨珠明明亮亮。(这句话运用拟人的修辞手法,描写了松林中清爽明亮的环境)(板书:松树)

②小蘑菇钻出泥土戴一顶斗笠,像一朵朵山花在树下开放。(这句话运用比喻的修辞手法,描写了小蘑菇钻出泥土的样子。斗笠:一种遮阳光和雨的帽子,有很宽的边,用竹篾夹油纸或箬竹的叶子等制成)(板书:小蘑菇)

③是谁一声欢叫把雨珠抖落,只见松林里一个个斗笠像蘑菇一样。(这句话运用夸张、比喻的修辞手法,描写了孩子们捡蘑菇的样子和孩子们的欢乐心情)(板书:斗笠)

(2)读了这首诗歌,我们感受到了诗歌语言的优美,感受到了乡村儿童童年生活的快乐。

(3)朗读诗歌,体会感情。

设计意图:

放手让学生自学诗歌,然后汇报交流学习心得,在交流的过程中理解诗句的意思,体会诗歌表达的思想感情。

四、回顾总结,拓展延伸。

1.《童年的水墨画》这篇课文中的《溪边》《江上》《林中》分别描写了溪边钓鱼、江中嬉戏、林中采蘑菇的情景,这些都是乡村儿童童年生活的写照。阅读这几首诗歌,那些孩子嘴边的笑意,仿佛就在眼前闪烁着,那阵阵欢乐的笑声,仿佛就在耳边充盈着。童年的生活多么幸福,多么快乐啊!(板书:幸福快乐)

2.引导学生摘录优美的语句。

3.联系生活实际,说说自己童年生活的美好。

设计意图:

回顾课文内容,启发学生想象,让学生真正体会到童年生活的美好,感受童年幸福快乐的生活。

五、写作小练笔。

用诗的形式写一写自己的童年趣事,要求语言优美,运用比喻的修辞手法。

(思路点拨:可以仿照本文来写,也可以发挥自己的想象来写。)

【板书设计】

《童年的水墨画》这篇文章是一组儿童诗,以跳跃的镜头捕捉了乡村儿童生活的典型场景:孩子们或是呼朋引伴去溪边钓鱼、去江上游泳,或是到林中采摘带着雨珠的小蘑菇,尽情享受着童年生活的快乐。诗的语言生动活泼,感情直率明朗,融童心、童趣于一体,多角度地展现了儿童生活的丰富多彩及无穷趣味。课文以“童年的水墨画”为题,中国的水墨画,写意而不写实,用笔往往简约、凝练,而本课的每一首诗都符合水墨画的特征,寥寥数笔就勾勒出一幅幅儿童生活的欢乐画卷,诗中有画,令人回味无穷。

教学这篇课文时,可从理解课题意思入手,引导学生预测课文内容。在读准、读通课文的基础上,了解3首诗分别写了童年生活的哪些场景。再结合课后练习第二题,引导学生想象诗歌描绘的画面,谈一谈自己的阅读感受。然后让学生提出自己不理解的诗句,结合课后练习第三题,指导学生运用借助插图、发挥想象、结合生活实际等多种方法理解难懂的诗句,体会童年生活的乐趣。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 剃 头 大 师

【教学目标】

知识与能力:

1.认识“剃、执”等10个生字,会写“表、胆”等13个字,会写“大师、表弟”等15个词语,理解“剃头大师、害人精”等词语的意思。

2.默读课文,能说出老剃头师傅和“我”剃头的过程有什么不同。

3.能运用多种方法理解难懂的句子。

4.能说出课文以“剃头大师”为题的理由。

过程与方法:

1.联系上下文理解词语和重点句子的意思。

2.运用对比的方法理解老剃头师傅和“我”给小沙剃头的过程有什么不同。

情感态度与价值观:

1.通过学习课文,体会人物的特点。

2.理解课文内容,感受童年生活的趣味。

【教学重点】

1.感受课文生动的语言,积累自己喜欢的语句。

2.理解老剃头师傅和“我”给小沙剃头的过程有什么不同。

【教学难点】

理解课文内容,感受童年生活的趣味。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

2课时

第一课时

【课时目标】

1.读写本课生字词。

2.整体感知课文,了解课文写了一件什么事,弄清故事的前因后果。

3.品词析句,感受课文生动、形象的语言。

【教学过程】

一、创设情境,激发兴趣。

1.出示理发店情景图。我们每个人都去理发店理过头发,但是有个叫小沙的小朋友最怕去理发店理发,这是为什么呢?今天我们就一起来学习《剃头大师》这篇课文。

2.板书课题,齐读课题。

读了课题你想知道哪些问题?

预设:(1)“剃头大师”在课文中指的是谁?(2)“剃头大师”的理发水平怎么样呢?

(3)课文为什么用“剃头大师”作为题目呢?

设计意图:

出示理发店情景图创设情境,把学生引入生活中去,激发学生的学习欲望,提出问题,质疑问难,激发学生的阅读兴趣,引导学生进入课文描写的情境之中。

二、检查预习情况,验证识字效果。

1.指名读课文,学生评价朗读情况。

2.在小组内汇报交流预习情况。

3.课件出示“我会读”。

剃——梯 仇——亿 刑——形 摸——模

(1)读音难点主要有“执、仇”(翘舌音)。

(2)理解生字字义时可以结合语境随文理解。如“执”字,可结合“执一把木尺”理解字义,“执”就是拿的意思。

(3)学生读生字,组词,说句子。教师进行点拨。

4.课件出示“我会写”。

(1)指名读字词,引导学生利用生字组词、造句。

(2)指导写字。

①注意“鬼”字在田字格里的位置。

②“仇”字的右半部分是“九”不是“丸” 。注意不要把“鬼”字上边的撇画写成刀字头。

③注意写好“表”“差”的横。

(3)学生练习书写。

(4)展评,纠错。

设计意图:

学生利用生字组词造句,教师引导学生在具体的语言环境中识字,提高学生的识字能力。教师指导学生书写生字,旨在培养学生认真书写的习惯。

三、初读全文,感知内容。

1.多媒体出示初读要求。

(1)课文叙述了一件什么事?

从课题切入,先让学生说说心目中的“剃头大师”是一个怎样的形象。再引导学生默读课文,看看文中的“剃头大师”指的是谁,带着问题默读课文,寻找答案。然后再让学生找一找文中哪个部分叙述了老剃头师傅给小沙剃头的经过,哪个部分叙述了“我”给小沙剃头的经过,将课文内容分成起因、经过、结果三个部分,从而整体把握课文内容,弄清楚课文叙述了一件什么事。

(2)课文写到了哪些人?

(3)用自己的话叙述故事的起因、经过和结果。

(4)你认为课文中哪些句子最有意思?画出来读一读。

2.交流汇报初读结果。

(1)“我”给表弟小沙理发的事。

(2)课文写到了小沙、姑父、理发店里的老剃头师傅和“我”。

(板书:小沙 姑父 老剃头师傅 “我”)

(3)起因(第1~6自然段):小沙天生胆小,怕剃头。小沙不愿意剃头,姑父为了给小沙剃头,每次都要押着小沙去理发店。

经过(第7~17自然段):有一次,小沙央求“我”给他剃头,由于“我”从来没有给别人剃过头,所以将小沙的头发剃得参差不齐。

结果(第18自然段):小沙被迫去理发店剃了个光头,姑父的睡衣上到处是碎头发。

(4)在小组内读自己认为最有意思的句子,并交流读后的体会。

设计意图:

在认识生字词的基础上,默读全文,了解课文讲了一件什么事,使课文内容在学生头脑中留下一个整体印象。通过诵读自己认为最有意思的句子,让学生初步感受童年生活的快乐。

四、课堂小结。

这节课我们学习了本课的生字新词,了解了故事的前因后果,初步感受了课文生动形象的语言。那么,课文是怎样描述小沙和“我”的童年生活的呢?下节课我们继续学习课文。

五、布置作业。

1.练习有感情地朗读课文。

2.写出文章的主要内容。

第二课时

【课时目标】

1.抓住重点词语理解课文内容,联系上下文理解词语,体会课文生动的语言。

2.理解课文内容,了解老剃头师傅和“我”给小沙剃头的过程有什么不同,体会童年生活的美好。

【教学过程】

一、复习导入。

1.出示本课词语,学生开火车认读。

2.回忆上节课的内容:通过上节课的学习,小沙给你留下了怎样的印象?找出句子读一读。

设计意图:

通过复习上节课的内容,回忆人物的特点,引导学生抓住描写人物的句子,品词析句,理解课文内容。

二、品读句子,感悟人物特点。

1.默读课文,找出描写小沙的句子,分析小沙的特点。

出示句子:

我的表弟小沙天生胆小,他怕鬼,怕喝中药,怕做噩梦,还怕剃头。

体会:天生胆小,怕剃头。(板书:怕剃头)

2.课文围绕“小沙怕剃头”写了哪些内容?

共同研读:

(1)读第2自然段:小沙每次都是怎样进理发店的?姑父是怎样做的?理解:押、监督、夺门而逃。(板书:监督)

(2)读第3自然段:进了理发店,小沙是怎么做的?理解:“害人精”、怒视。

(3)小沙口中的“害人精”指的是谁?小沙为什么称他为“害人精”?读课文第4~6自然段,说说自己的体会。

小沙口中的“害人精”指的是老剃头师傅。老剃头师傅的耳朵不好,听不清小沙的抗议,他的眼神也不好,他有一把磨得锃亮的剃刀,还有一把老掉牙的推剪。剃完头,姑父还要付双倍的钱给老剃头师傅。剃头时,小沙吃尽了苦头,但不敢动。

理解:规规矩矩、耿耿于怀。(板书:“害人精”)

(4)用自己的话概括课文第2~6自然段的主要内容。

这几个自然段写出了小沙怕剃头的原因。

3.课件出示“我”给小沙剃头的情景图。

(1)学生描述图画的内容。

(2)找出课文中描写图画内容的自然段。

4.默读课文第7~17自然段,自学提示:

(1)小沙为什么央求“我”给他剃头?

(2)小沙央求“我”给他剃头,“我”的心情怎样?找出相关句子。

(3)“我”是怎样给小沙剃头的?用上“先……再……然后……最后……”说一说。

5.根据自学提示,引导学生讨论交流。(板书:随意乱剪)

6.分析句子。

(1)我觉得自己像个剃头大师,剪刀所到之处,头发纷纷飘落,真比那老剃头师傅还熟练。

这是“我”第一次给别人剪头发,虽然“我”不会剪,却敢下手,胡乱剪下去,自以为动作熟练,非常有自信。

(2)我敢说,世界上再也没有比他更优秀的顾客了。

“我”把小沙的头发剪坏了,他还是一副无所谓的样子,真是容易满足。

(3)一眼望去,整个头上坑坑洼洼,耳朵边剪得小心,却像层层梯田。

这句话运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了“我”给小沙理发后小沙头发的样子。

(4)我想稳住小沙,告诉他这是最时髦的发式,可他一照镜子,大叫一声,像见了鬼一样。

这句话写出了小沙看到自己的头发时吃惊的样子。

教师小结:理解难懂的句子,既要联系上下文,还要联系生活经验。

7.齐读最后一个自然段,思考事情的结果如何。

(小沙被迫去理发店剃了个光头,姑父的睡衣上满是碎头发,他每天夜里都要爬起来两三次,捉跳蚤一样找身上的碎头发)

设计意图:

抓住课文第1自然段,引导学生体会小沙的特点,理解小沙怕剃头的原因,然后分段读课文,理解句子,体会老剃头师傅和“我”给小沙剃头的不同过程,从而理解课文内容,感受童年生活的乐趣。

8.比较老剃头师傅和“我”给小沙剃头的过程,谈谈两人的区别。

(应该从过程和结果两个角度来比较老剃头师傅和“我”给小沙剃头过程的不同。从过程来看,老剃头师傅带给小沙的是痛苦,而“我”剃头时,小沙是非常愉快的;从结果来看,恰好相反,老剃头师傅可以给小沙理合格的头发,而“我”却害小沙剃了光头。)

三、回顾总结,感受趣味。

1. 课文为什么用“剃头大师”作为题目?(“剃头大师”是一种自嘲,文中的“我”其实没有剃头经验,只是小沙为了摆脱“害人精”的折磨罢了。用“剃头大师”作为题目,不仅能引起读者的注意,还能深化文章的主题)

2.读了课文,你认为小沙和“我”的童年生活是怎样的?(板书:无忧无虑 美好幸福)

设计意图:

运用这两个问题引导学生归纳总结课文内容,理清故事的来龙去脉,感受人物特点,体会童年生活的美好。

四、布置作业。

1.书写生字。

2.给爸爸妈妈讲讲这个故事。

【板书设计】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 肥 皂 泡

【教学目标】

知识与能力:

1.认识“廊、悠”等9个生字,读准多音字“和”,会写“皂、廊”等13个字。会写“肥皂泡、种类”等13个词语。

2.有感情地朗读课文,能说清楚吹肥皂泡的过程。

3.能用联系生活实际等多种方法理解难懂的句子。

4.体会作者由肥皂泡产生的丰富想象,并能发挥想象,说出肥皂泡还有哪些去处。

过程与方法:

1.品味本文语言文字的生动性,积累优美词句。

2.体会作者是怎样描写游戏的过程的,学习作者的写作方法。

情感态度与价值观:

1.理解作者由玩“吹肥皂泡”的游戏产生的美好想象。

2.体会吹肥皂泡的乐趣和作者的情感。

【教学重点】

1.感受课文生动的语言,积累自己喜欢的语句。

2.理解作者由玩“吹肥皂泡”的游戏产生的美好想象。

【教学难点】

理解课文内容,体会“吹肥皂泡”的乐趣和作者的情感。

【教学准备】

1.多媒体课件。

2.老师、学生准备吹肥皂泡要用到的工具。

【课时安排】

2课时

第一课时

【课时目标】

1.读写本课生字词。

2.整体感知课文,知道课文围绕肥皂泡主要讲了哪些内容。

【教学过程】

一、创设情境,了解作者。

1.出示作者冰心的生活照。冰心是诗人、现代作家、翻译家、儿童文学作家、社会活动家、散文家。她的作品中充满了对大自然的热爱,对母爱与童真的歌颂与赞美,以及对生命的赞颂。她非常爱孩子,把孩子看作“最神圣的人”,认为孩子是祖国的花朵,应该好好呵护。她的作品有《归来以后》《小橘灯》《寄小读者》《樱花赞》《繁星》《春水》等。

2.玩吹肥皂泡的游戏,感受其中的乐趣。

同学们,刚才我们玩吹肥皂泡的游戏,你们感觉怎么样?(高兴)像你们这么大的时候,著名的儿童文学作家冰心也吹过肥皂泡,她吹的肥皂泡可不一般,那小小的、不起眼儿的肥皂泡,充满了童年的乐趣,也承载着冰心奶奶小时候的梦想!想知道冰心奶奶小时候是怎么吹肥皂泡的吗?快来学习课文吧!

3.出示课题,齐读课题。

设计意图:

介绍作者,激发学生的学习兴趣。通过玩吹肥皂泡的游戏,感受吹肥皂泡的乐趣,把学生带入课文描写的情境之中,为学习课文打下基础。

二、检查预习,自主识字。

1.指名读课文,学生评价朗读情况。

2.在小组内汇报交流预习情况。

3.课件出示会认字。

(1)读音难点主要有“颤”(翘舌音),“颤”“巅”(前鼻音),“廊”“婴”(后鼻音)。

(2)学生读生字,说说理解识记生字的方法。

可以借助课文插图理解字义,比如“廊”,“廊子”的意思为屋檐下的过道或独立的有顶的过道。可以结合课文来理解字义,比如“颤”,“颤”指物体振动。可以放在词语中去识记,比如“巍”和“巅”。“颤巍巍”指抖动摇晃的样子,在文中指的是肥皂泡在吹得太大、扇得太急的情况下摇摇晃晃飘浮着的有趣状态。“山巅”,“巅”本义为“山顶”,山巅即山顶。

(3)教师提示多音字的读法。

4.课件出示会写字。

皂 廊 剩 碗 悠 若 透 娇 扯 仰 串 婴 希

(1)学生读生字,组词,说句子。

(2)教师示范书写“廊”“婴”。

(3)学生写字。

5.课件出示词语。

肥皂泡 种类 其中 网球 透明 分裂

形式 圆满 轻悠悠 飞越 婴儿 目送

希望

学生读词语,说说词语的意思,教师针对不易理解的词语进行点拨。

设计意图:

学生运用多种方法识字,教师指导学生书写生字,引导学生理解词语,为阅读课文作铺垫。

三、初读课文,感知内容。

1.教师范读课文,学生注意生字的读音。

2.听后学生讨论:课文讲述了一件什么事?(冰心奶奶小时候玩吹肥皂泡游戏的经过)

整体感知课文内容,应关注两个方面,一是通过课后资料袋的阅读或者课前查阅冰心的相关资料,让学生对作者冰心的基本情况有所了解;二是让学生初读课文,在读准字音、读通课文的基础上,用“课文围绕肥皂泡写了哪些内容?”这个问题指导学生梳理出课文脉络,初步感知并把握课文的主要内容。

3.指名分段朗读课文,想一想每个自然段的主要内容是什么。

4.小组内讨论段落大意。

设计意图:

通过范读,指导学生正确、流利地朗读课文,用问题引导学生整体感知课文,使学生在听读中想象,在交流中感悟。

四、品读课文,理解内容。

1.品读第1自然段。

(1)齐读第1自然段。

(2)用自己的话概括这个自然段的主要内容,要求既简练又全面。(冰心奶奶小时候最爱玩的游戏是吹肥皂泡)

2.品读第2自然段。

(1)学生轻声读第2自然段。

(2)学生汇报交流读懂了什么。(玩吹肥皂泡游戏的天气情况及原因)

3.品读第3自然段。

(1)学生默读第3自然段。

(2)一边读一边勾画自己喜欢的语句。

(3)课件出示课文插图,引导学生描述图画的内容。

(4)课件出示:方法是把用剩的碎肥皂放在一只小木碗里,加上点儿水,和弄和弄,使它溶化,然后用一支竹笔套管,蘸上那黏稠的肥皂水,(慢慢地)吹起,吹成一个(轻圆的)网球大小的泡儿,再(轻轻地)一提,那(轻圆的)球儿便从管上落了下来,(软悠悠地)在空中飘游。若用扇子在下面(轻轻地)扇送,有时能飞得很高很高。

①读句子,然后去掉括号里的词语读一读,读后说说自己的体会。(吹肥皂泡的动作特别轻)(板书:吹 轻轻)

②指导学生有感情地朗读。

③感受制作肥皂水的过程。

冰心奶奶多细心呀,把吹肥皂泡的游戏给我们介绍得这么清楚,你能把表示先后顺序的字词找出来吗?课文中只有“然后……再……”你知道先干什么吗?

学生读句子,教师提示“和弄和弄”的读音和意思。

教师小结:

要抓住关键词语理解课文中的句子。

第3自然段叙述了吹肥皂泡的具体过程,抓住“作者是怎样吹肥皂泡的?”这个问题,圈画出描写作者吹肥皂泡的动作、肥皂泡形状的相关语句。抓住“慢慢地吹起”“轻轻地一提”“轻轻地扇送”等关键词句,体会作者吹肥皂泡的轻柔动作;抓住“轻圆的”“软悠悠地在空中飘游”等词句,体会肥皂泡轻软的样子。

设计意图:

分段品读课文,理解内容,有感情地朗读课文,感受吹肥皂泡给“我们”带来的乐趣。

五、课堂小结。

这节课我们学习了本课的生字新词,了解了课文的主要内容,初步感受了制作肥皂水、吹肥皂泡给“我们”带来的乐趣。那么,冰心奶奶小时候吹出的肥皂泡是什么样子的呢?下节课我们继续学习课文。

六、布置作业

1.练习有感情地朗读课文。

2.书写生字、词语。

第二课时

【课时目标】

1.理解作者由玩“吹肥皂泡”游戏产生的美好想象。

2.体会吹肥皂泡的乐趣和作者的情感。

【教学过程】

一、复习导入。

1.出示本课词语,学生“开火车”认读。

2.指名读课文第1~3自然段,回忆冰心奶奶是怎样吹肥皂泡的,她吹出的肥皂泡是什么样子的?这节课我们继续学习。

设计意图:

通过复习上节课的内容,引出新授内容,以旧引新,衔接自然。

二、品读课文,感受美好。

1.品读第4自然段。

(1)课件出示肥皂泡图和课文第4自然段。

(2)学生用自己的话描述看到的画面。

(3)学生轻声朗读这个自然段,画出自己喜欢的句子,并在小组内交流。

(4)理解句子。

①这肥皂泡,吹起来很美丽,五色的浮光,在那轻清透明的球面上乱转。

“五色”原指青、黄、赤、白、黑五种颜色,后来泛指多种颜色。“五色的浮光”说明肥皂泡色泽光亮,颜色繁多,非常美丽。“轻清透明”四个字不仅写出了肥皂泡“轻”的特点,而且写出了肥皂泡纯净、清亮、透明的特点。

(板书:看 美丽)

②若是扇得好,一个大球会分裂成两三个玲珑娇软的小球,四散分飞。

“玲珑娇软” 指那些肥皂泡小巧精致而柔软、娇嫩、美丽。这句话写出了作者对肥皂泡的喜爱之情。

③有时吹得太大了,扇得太急了,这脆薄的球,会扯成长圆的形式,颤巍巍的,光影零乱。

“颤巍巍”在文中形容肥皂泡在空中震颤着飞舞的样子。“光影零乱”指由于肥皂泡处于动态中,表面的光泽和颜色变化迅速且多样,显得不整齐、没有规律。这句话写出了脆薄的肥皂泡很美丽,但也很脆弱,随时都有破裂的可能。

④这时大家都悬着心,仰着头,屏住呼吸,——不久,这光丽的薄球就无声地散裂了,肥皂水落了下来,洒到眼睛里,大家都忽然低了头,揉出了眼泪。

真紧张呀!这脆弱的球,颤巍巍的、光影零乱,很快就散裂了。这句话写出了大家紧张、专注、担心、期待的样子。

(5)学生朗读句子,教师评价点拨。

(6)教师小结:

第4自然段主要描述了肥皂泡美丽奇妙的样子,描摹了孩子们吹肥皂泡时屏息凝神的状态。本段中的“轻清透明”“玲珑娇软”“脆薄”“光丽”等词语,是作者独特的表达。学生可以结合自己在生活中的体验来进行理解,想想自己吹泡泡的时候,阳光照在泡泡上呈现的颜色,颜色会在泡泡上流动。再査资料弄懂“五色”和“浮光”的意思。“五色”,原指青、黄、赤、白、黑五种颜色,后来泛指多种颜色。“浮光”,指液体表面的光泽、颜色,这里指肥皂泡表面的光泽、颜色。“轻清透明”可先理解体会“轻”和“清”,再合起来理解这个词语。

2. 品读第5自然段。

(1)课件出示肥皂泡图和课文第5自然段。

(2)学生用自己的话描述看到的画面。

(3)学生默读这个自然段,提出问题。

(4)讨论交流问题。

①那一个个轻清脆丽的小球,像一串美丽的梦,是我们自己小心地轻轻吹起的,吹了起来,又轻轻地飞起,是那么圆满,那么自由,那么透明,那么美丽。

这句话连用四个“那么”,表达了作者怎样的思想感情?

肥皂泡轻清脆丽,光彩夺目,异常美丽,带着“我们”的梦想自由地飞翔,表达了作者对肥皂泡的喜爱之情。

(板书:想 梦幻)

②借着扇子的轻风,把她们一个个送上天去送过海去。

这句话中的“她们”指的是谁?

这句话中的“她们”不仅指肥皂泡,在作者的眼里,这些肥皂泡仿佛就是孩子们的化身,带着她们的希望和梦想飞起来了。

③作者看到飞舞的肥皂泡产生了怎样的想象?

学生读:到天上,轻轻地挨着明月,渡过天河跟着夕阳西去。或者轻悠悠地飘过大海,飞越山巅,又低低地落下,落到一个熟睡中的婴儿的头发上……

④假如你就是肥皂泡,你会带着希望和梦想飞到哪儿?

引导学生说出自己美好的想象,让大家来分享快乐。

⑤目送着她们,我心里充满了快乐、骄傲与希望。

目送着多姿多彩的肥皂泡,作者的心里为什么会充满快乐、骄傲与希望?

美丽的肥皂泡越飞越高,她们让“我们”走进了梦幻的世界,产生了无尽的遐想。

(板书:快乐骄傲希望……)

(5)学生有感情地朗读这个自然段。

(6)教师小结:

第5自然段主要描写了作者由吹肥皂泡游戏产生的美好想象,寄托了作者对美好生活的向往。“肥皂泡被送上天去会怎样?被送过海去又会怎样?”指名学生有感情地朗读这一自然段的内容,其他同学闭上眼晴,静静地去倾听、去想象,走进梦幻般的泡泡世界。

设计意图:

引导学生品词析句,理解重点词语的意思,体会句子的含义,感悟文章表达的思想感情。

三、总结深化,拓展延伸。

1. 在玩“吹肥皂泡”游戏的过程中,冰心奶奶认真地欣赏了自己吹出的每一个肥皂泡,她满怀爱心和向往,写下了这篇优美的文章,让我们再读一读这篇文章吧。

2. 童年时的冰心吹肥皂泡,不但吹出了快乐,吹出了乐趣,还吹出了梦想,肥皂泡寄托了“我们”对美好生活的向往。让我们像冰心奶奶那样,制作肥皂水,吹肥皂泡,把自己看到的、想到的记录下来吧。

设计意图:

通过朗读,体会文章表达的思想感情,感受课文优美的语言,通过实践活动和小练笔,使生活体验与情感体验互相交融,学习文章的表达方法,提高学生读写结合的运用能力。

四、作业布置。

尽管肥皂泡的美丽是瞬间的、短暂的,但它却让我们难以忘怀。请你课下再吹一吹肥皂泡,再次感受肥皂泡带来的乐趣!

【板书设计】

20 肥皂泡

吹(轻轻) 看(美丽) 想(梦幻)

快乐 骄傲 希望……

教学本课时,应先从课题出发,引导学生在初读课文的基础上,了解作者围绕“肥皂泡”主要写了哪些内容,从整体上感知课文大意。再通过朗读课文第3自然段,让学生了解作者吹肥皂泡的具体过程,并尝试用自己的话说一说。接下来,借助课后练习第三题,引导学生反复品读第4、5自然段的相关语句,了解多姿多彩的肥皂泡,体会作者由肥皂泡产生的丰富想象,感悟作者内心的欢愉,以及对美好生活充满希望的情感。课文中有些词句具有时代烙印,带有鲜明的个人语言特色,学生理解起来会有一定难度。如第4自然中的“轻清透明”“玲珑娇软”“脆薄”“光丽”等词语,是作者独特的表达。这些词语在《现代汉语词典》中都没有收录,应结合课文及生活经验加以理解、感悟,不必细究意思,更不必提升到运用层面。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21* 我不能失信

【教学目标】

知识与能力:

1.认识“耀、庆”等5个生字。

2.能结合课文内容,联系生活实际,理解课文结尾处宋庆龄的话,体会并学习人物诚实守信的可贵品质。

过程与方法:

1.运用多种方法理解词语和难懂的句子。

2.通过品读人物对话,体会人物的特点。

情感态度与价值观:

1.感受宋庆龄诚实守信的可贵品质,使自己在做人做事方面获得启示。

2.结合课文,联系生活实际,和同学交流读后的感受。

【教学重点】

1.感受课文生动的语言,有感情地朗读对话。

2.把握文章的主要内容,感受宋庆龄诚实守信的可贵品质,联系生活实际,和同学交流读后的感受。

【教学难点】

1.通过人物的对话和动作感受人物的内心世界及性格特点。

2.培养学生独立阅读的能力。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

1课时

【教学过程】

一、介绍人物,激发兴趣。

1.出示宋庆龄的照片。

2.宋庆龄(1893—1981),1981年5月加入中国共产党,并由第五届全国人大常委会授予中华人民共和国名誉主席称号。主要著作编为《宋庆龄选集》。

3.板书课题,揭示课题。

理解课题,结合“阅读提示”的学习要求,想一想课题中的“我”指的是谁?“我”不能失信于谁?

设计意图:

介绍课文中的主人公,让学生了解人物,激发学生的学习兴趣。板书课题,提出问题,引起学生思考,调动学生阅读的积极性。

二、检查预习,自主识字。

1.指名读课文,学生评价朗读情况。

2.课件出示带有会认字的词语。

宋耀如 宋庆龄 盼着 叠花篮 道歉

(1)指名读词语,注意生字的读音。

(2)引导学生组词,记忆生字。

设计意图:

通过朗读课文,指导学生读准字音,引导学生在词语中识记生字。

三、初读课文,整体感知。

1.自由读课文,要求把课文读通顺。

2.讨论交流:课题中的“我”指的是谁?“我”不能失信于谁?课文写了一件什么事?

3.出示填空:一个风和日丽的早晨,宋耀如一家要去 ,可宋庆龄忽然想起 ,爸爸妈妈都 ,但宋庆龄坚持 。从这件事中,我们知道了小时候的宋庆龄是一个 的孩子。?

4.指名填空。

(板书:宋庆龄 守信用)

设计意图:

运用课件让学生根据课文内容填空,用完整的话概括课文的主要内容,整体感知课文。

四、品读句子,体会品质。

1.默读课文,想一想,课文的哪些语句表现了宋庆龄守信用的品质?一边读一边把句子画出来,并把自己的体会写下来。

2.课件出示宋耀如一家的对话情景,讨论交流:

(1)二女儿宋庆龄特别高兴,她早就盼着到这位伯伯家去了。伯伯家养的鸽子,尖尖的嘴巴,红红的眼睛,漂亮极啦!伯伯还说准备送她一只呢!

①从“特别高兴”“盼着”“尖尖的”“红红的”“漂亮极啦”这些词语中,你体会到了什么?

(宋庆龄是多么想去那位伯伯家,多么想去看那些可爱的鸽子啊)

(板书:想去伯伯家)

②补充句子:宋庆龄多么想( ),多么想( )啊。

③指导学生有感情地朗读句子。

(2)“不行!不行!我走了,小珍来了会扑空的,那多不好啊!”庆龄边说边把手抽回来。

①读了这段话,你体会到了什么?(宋庆龄不想让小珍扑空,她说话算数,一定要在家里等小珍)

②想一想:此时宋庆龄的心里在想什么?

③学生有感情地朗读句子。

(3)“不,妈妈。您说过,做人要信守诺言。如果我忘记了这件事,见到她时向她道歉是可以的,但我已经想起来了,就不能失信了!”庆龄坚定地说。

①朗读句子谈感受。(宋庆龄认为自己因为没有忘记这件事而向小珍道歉是自己失信的表现,这种明知故犯的失信,比无意中的失信更严重)(板书:不能失信)

②有感情地朗读句子。

(4)“ー个人在家,是很没劲。可是,我并不后悔,因为我没有失信。”

朗读句子谈感受。

(宋庆龄因为与小珍有约,没去成伯伯家,一个人在家等小珍,非常没意思,但她不后悔,因为她没有失信)(板书:没有失信)

3.分角色朗读课文。

设计意图:

通过品词析句,理解句子的意思。通过分角色朗读让学生体会人物的品质,表达对宋庆龄的崇敬之情。

五、总结深化,拓展延伸。

1.读了这个故事,你喜欢宋庆龄吗?为什么?如果你是宋庆龄,你会怎样处理这件事?

2.在我们的身边也有很多守信用的人,选一个这样的人,把他(她)守信用的故事讲给大家听。

设计意图:

通过回顾全文,联系实际谈体会,讲身边诚实守信的人的故事,引导学生感受人物的品质,体会课文表达的思想感情。

六、作业布置。

搜集有关诚实守信的成语、俗语,并将它们摘抄在笔记本上。

【板书设计】

习作:身边那些有特点的人

【教学目标】

1.写一个身边的人,尝试写出他(她)的特点。

2.能给习作取一个表现人物特点的题目。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

1课时

【教学过程】

一、谈话导入,引出课题。

1.同学们,今天我们来聊聊自己身边认识的人,把你熟悉的这个人介绍给大家。

2.相互交流,激发兴趣。

同学们,有的人热心助人,爱管“闲事”;有的人天真顽皮,活泼可爱;有的人倔强、爱哭、爱闹;有的人温柔体贴,善解人意;有的人勇敢正直;有的人勤劳质朴……那么,你要介绍的是一个什么样的人呢?

3.今天,大家就把你熟悉的这个人写下来吧。教师板书题目:(板书:身边那些有特点的人)

设计意图:

创设情境,谈话导入,使学生兴趣浓厚地投入到习作的学习中。

二、出示词语,选定题目。

(出示课件)

小书虫 乐天派 智多星

运动健将 故事大王 幽默王子

热心肠 昆虫迷 小问号

1.看了上面的词语,你想到了谁?为什么会想起他(她)?

预设:看到了“热心肠”,我想到了我的同桌。

预设:看到了“昆虫迷”,我想到了我的表哥,他特别喜欢昆虫,在家里养了各种各样的昆虫。

设计意图:

出示词语,引导学生确定题目,为习作打下基础。

2.给你的习作选择一个题目,用上表示人物特点的词语。如“我们班的昆虫迷”“故事大王张小乐”……

三、明确任务,选材构思。

1.明确要求。(出示课件)

(1)自己读读本次习作的要求。

(2)教师和学生一起交流,总结归纳本次习作的要求。

①写熟悉的人。

②语句要通顺。

③通过一件事或人物的一系列行为来写。

④抓住人物的特点。

写的人是你身边的人,可以选择一件事来写,这件事必须真实,不能凭空捏造,这件事要能反映人物的特点,要把事情的经过写清楚,语句要通顺。也可以通过人物的一系列行为来写,认真观察在特定情境下人物的具体行为,写下来。

设计意图:

出示课件,展示习作要求,让学生有章可循,有据可依。

2.小组讨论。

想写谁?这个人物给你印象最深的特点是什么?你准备选择他(她)的什么事例或哪些行为?

3.集体交流。

(1)教师根据学生的回答做出评议和引导,有的学生不能准确概括人物特点,可以帮助学生归纳,也可以板书学生所说的特点。(板书:抓住人物特点写)

(2)如何把事情写清楚:要注意事情的起因、经过和结果。

(3)着重指导学生在写人物时要写出人物的神情、动作、语言、心理等,丰富人物形象,丰富自己的表达。(板书:写出人物的神情、动作、心理、语言)

四、学生习作,下笔成文。

动笔起草。教师巡回指导。

1.学生开始自己的习作。

2.教师巡回指导,对有困难的学生提供帮助,在优秀习作的旁边作标记,争取对每个学生的习作情况了然于胸。

五、交流习作,指导修改。

1.请写出优秀习作的学生朗读自己的习作。

2.教师引导学生进行评价、修改。

3.学生自己修改自己的习作。

设计意图:

写作后,再引导学生修改,培养学生修改习作的能力和耐心。

六、与人分享,交流乐趣。

1.将自己的习作读给所写的人,或者爸爸妈妈听。与他人分享习作的快乐,并再次修改自己的习作。

2.将修改后的习作誊抄在习作本上。

【板书设计】

习作:身边那些有特点的人

抓住人物特点写

写出人物的神情、动作、心理、语言

1.围绕词语展开交流,确定习作对象。

教学之初,应引导学生关注教材提供的“热心肠、智多星、小问号、乐天派、小书虫”等9个词语,并组织学生展开交流。先引导学生发现每个词语都表现了人物的一个特点,有的是表现人物的品质,如“热心肠、智多星”;有的是表现人物的性格特点,如“乐天派、幽默王子、小问号”;有的则是表现人物的兴趣爱好,如“昆虫迷、小书虫、故事大王、运动健将”。再让学生说说这些词语让他(她)想到了谁,为什么会想到这个人。

为了拓展选材范围,可以启发学生进一步思考:“你还想到了哪些这样的词语?这些词语可以用来形容哪些人?”鼓励学生打开思路,如“飞毛腿”指的是跑得特别快的人;“神算子”则专指预言过的事情发生了,说话很准的人。教师要唤醒学生的生活经验,引导他们发现日常生活中有特点的人,并注意引导学生多从正面发现人物的特点。

需要注意的是,如果有学生想写从电视或书本上了解到的人物,虽然不是“身边”的人,也不要急于否定。只要学生真的了解这个人,并能把人物的特点写出来即可,三年级还是要注意保护学生的习作兴趣。另外,三年级的小学生是非观念不强,也许会出现选择“鼻涕虫、马大哈”等不良行为特点来写的情况,教师在选材时就要加以正确引导。

2.借助学习伙伴的提示,明确习作的思路。

教材的两个泡泡框中的内容指出了习作的两个思路。教学时,应让学生先读一读,然后交流讨论,两个泡泡有什么不同,教师应小结:第一个“泡泡”告诉我们可以写一件具体的事例,通过这个事例表现出人物的特点。比如,“提起‘小书虫’,我可要推荐我的好朋友——李想了。记得有一次大课间,大家都跑出去玩了,只有他没有动,捧着一本……”

第二个“泡泡”告诉我们可以通过人物一系列的日常表现来体现这个人的特点。比如,“乐乐的确是个名副其实的‘乐天派’,成天笑呵呵的。别人把她心爱的笔弄坏了,她不生气;刚到游乐场就下雨了,她也不难过……”还可以让学生开动脑筋,想想能不能用其他的方式来表现人物的特点。总之,要通过交流的过程,开拓学生习作的思路。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

语 文 园 地

【教学目标】

1.学会结合本单元课文,明确理解难懂句子的方法。

2.结合画面识字。

3.理解同一个词语在不同语境中的意思;学会围绕一个意思写句子。

4.积累与知错就改有关的名言。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

1课时

【教学过程】

一、揭题导入。

今天我们来学习语文园地的内容。(板书:语文园地)

二、交流平台。

板块一:交流平台。

1.(出示课件)

我发现,理解难懂的句子和理解难懂的词语,方法比较相近。

(1)小组讨论:理解词语的方法有哪些?

(2)小组派代表做汇报发言。

预设:理解词语的方法有联系上下文,在语境中理解。

预设:理解词语的方法有结合生活经验理解。

预设:实在不好理解的词语可以查字典、词典,或者上网查资料,还可以向别人请教。

2.(出示课件)

结合生活经验,我理解了《剃头大师》里“这一会儿痛一会儿痒的,跟受刑一样”这句话,因为我也有过这样的经历。

(1)小组讨论:读了这段话,你认为理解难懂的句子可以用什么方法?

(2)小组代表发言:理解难懂的句子,可以运用“结合生活经验”的方法。

3.(出示课件)

联系上下文,我知道了“只见松林里一个个斗笠像蘑菇一样”,原来是在写小孩子们的样子。

读了这段话,你认为理解难懂的句子可以用什么方法?

小组讨论交流,全班交流:

(理解难懂的句子,可以运用联系上下文的方法,“是谁一声欢叫把雨珠抖落”,是写小孩子采到蘑菇时高兴地叫了起来,因此,这里是说一个个头戴斗笠的孩子像蘑菇)

4.(出示课件)

理解难懂的句子,还可以查查资料,或者向别人请教。

5.教师小结:理解难懂的句子,可以运用“结合生活经验、联系上下文、查找资料、向别人请教”等方法。(板书:理解难懂的句子的方法:结合生活经验、联系上下文、查找资料、向别人请教等)

设计意图:

出示交流内容,通过对例句的分析,学习理解句子的方法。

板块二:识字加油站。

1.(出示课件)

读一读,说说你看到的画面。

出示书中词语。

2.指名拼读生字,齐读画面上的词语,指名领读。

注意读准“瞭、巡、缆”。

3.小组同学对比读,互相交流。

4.图文结合,用自己的话说一说画面的内容。(出示课件)

(示例:旭日东升,海滨哨所,海防战士们早已起床,他们有的站在一艘军舰上向四周瞭望,有的在附近岛屿上四处巡航。沙滩上,美丽的贝壳静静地躺着,和缆绳、铁锚相望,他们一起说着悄悄话)(板书:结合画面识字)

设计意图:

看图识字,并用上这些词语,想象画面,连成一段话,训练学生的写话能力。

三、词句段运用。

板块三:词句段运用。

(一)(出示课件)

读一读,说说两组加点词语意思的不同。

出示书中句子。

1.读一读,指名读,齐读,男女比赛读。

2.说一说,小组交流,读读句子,每组句子中加点词语的意思有什么不同?

3.小组代表发言。(板书:在语境中理解词语)

第一组句子,加点的字是“熟”。第一句话中“熟”的意思是“食物烧煮到可以食用的程度”;第二句话中“熟”的意思是“熟练,表示程度深”。

第二组句子,加点的词语是“味道”。第一句话中“味道”的意思是“味”;第二句话中“味道”的意思是“趣味,情趣”。

(二)(出示课件)

下面的例句是围绕一个意思来写的。读一读,再选一个开头照样子写一写。

出示书中例句。

1.学生自由读,指名读,师生评议。

2.说一说这两段话有什么特点。

小组交流,代表展示,师生评议。

两个例句的构成规律是:句子是围绕开头来写的,后面的部分把这个意思写得更加清楚明白。

第一句话是围绕“我的表弟小沙天生胆小”来写的;第二句话是围绕“他们高兴极了”来写的。

3.仿照上面的文段,写一段话,围绕一个意思来写。

(出示课件)(板书:围绕一个意思来写)

(1)小丽多才多艺……

示例:①小丽多才多艺,她能像百灵鸟一样演唱动听的歌曲,还能像小孔雀一样表演优美的舞蹈。

②小丽多才多艺,她不仅能歌善舞,能写会画,还会弹钢琴!

(2)雨下得真大……

示例:①雨下得真大。哇!雨点一串又一串“噼里啪啦”从天而降,打在地上溅起了一朵朵美丽的水花。不一会儿汇到一起变成了潺潺流淌的小河,流向远方。往远处看,到处都是白茫茫的,分不清哪里是楼房,哪里是大树。树叶被雨水冲刷得更加翠绿、透亮,树枝摇摇晃晃的,好像快要掉到地上似的。路旁的花朵被风吹得东倒西歪,一片又一片地落到了地上,顺着雨水漂向了远方。

②雨下得真大!雨点在雨伞上溅起一朵朵晶莹的水花,顽皮地跳跃着、敲打着。雨更大了,房顶上、街道上,很快溅起了白茫茫的水雾。雨珠打在车身上、雨棚上,发出敲鼓一样的声音,似乎是大自然在开一场盛大的音乐会。

设计意图:

词句段的设计其实就是对“围绕一个意思”写片段的运用与实践。

四、日积月累。

板块四:日积月累。

1.出示书中“日积月累”的内容。

2.师范读,学生跟读,自由朗读。

3.以上都是关于什么的名言?(都是关于知错就改的名言)

(板书:关于知错就改的名言)

4.它们的意思分别是什么?(课件出示)

见善则迁,有过则改:君子见到美善的品行就倾心追随、努力学习,有了错误就迅速改正。

过而不改,是谓过矣:有过错却不加以改正,这才是真正的过错。

人谁无过?过而能改,善莫大焉:一个人谁能没有过错?犯了错误而能改正,没有比这更好的事了。

5.自由朗读,积累背诵。

五、课堂小结。

通过本节课的学习,我们交流了理解句子的方法,学会了结合画面自主识字、根据语境理解词语、围绕一个意思写一段话,还积累和理解了关于知错就改的名言。

【板书设计】

语文园地

理解难懂的句子的方法:结合生活经验、联系上下文、查找资料、向别人请教

结合画面识字

在语境中理解词语 围绕一个意思来写

关于知错就改的名言

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

单元初步感知

授 课 提 要 课 时

18 童年的水 墨画 这篇课文中的《溪边》《江上》《林中》分别描写了儿童垂钓、江上嬉戏、林中采蘑菇的情景,都是童年生活的写照。 2

19 剃头大师 课文讲述了“我”给表弟小沙剃头的故事,情节有趣,展现了童年生活的纯真与趣味。 2

20 肥皂泡 这篇课文写的是冰心童年时代吹肥皂泡的经历。文中描写了肥皂泡的颜色、形状及变化,也写了吹肥皂泡时的心情和美妙的想象。 2

21*我不能失信 这篇课文讲述的是宋庆龄小时候诚实守信的故事。一天早晨,宋庆龄全家准备到爸爸的一个朋友家去,临出门小庆龄想起要在当天教朋友小珍叠花篮,虽然爸爸和妈妈都劝她改天再教,可是小庆龄还是决定留下来,履行了自己的诺言。 1

习作:身边那些 有特点的人 习作:选择我们身边一个有特点的人,用上表示人物特点的词语写一写。 1

语文园地 交流平台:交流积累理解难懂的句子的方法。

识字加油站:读词语,并根据词语想象画面。

词句段运用:认识汉语一词多义的语言现象;能仿照例子,围绕一个意思写一段话。

日积月累:积累关于知错就改的名言警句。 1

教法与学法

这是本册教材的第六组课文,以“多彩童年”为主题,编排了三篇精读课文和一篇略读课文。授课时,注意引导学生抓住重点词语理解课文内容,联系上下文理解词语,运用多种方法理解难懂的句子,注意积累优美词句。指导学生抓住人物特点写一个身边的人,尝试写出他(她)的特点。

授 课 方 法 探 究

18 童年的水 墨画 有感情地朗读诗歌,边读边想象,重视形象感悟、整体把握。

19 剃头大师 抓住重点词语理解课文内容,联系上下文理解词语,体会课文生动的语言。

20 肥皂泡 通过品词析句体会课文语言文字的生动性,积累优美词句。

21*我不能失信 体会人物的内心世界和性格特点,联系生活实际,理解课文内容。

教学过程典案

18 童年的水墨画

【教学目标】

知识与能力:

1.认识“墨、染”等5个生字,会写“墨、染”等11个字,会写“水墨画、垂柳”等13个词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。能运用多种方法理解难懂的句子。背诵《溪边》。

3.能说出在溪边、江上和林中分别看到的画面。

过程与方法:

1.反复朗读,由文字展开联想和想象,理解诗句的意思。

2.结合生活实际想象诗歌描绘的意境,体会诗歌表达的感情。

情感态度与价值观:

1.体会诗歌表达的感情,感受乡村儿童童年幸福快乐的生活和美好的愿望。

2.通过朗读课文,感受作者丰富的想象力,体会诗歌的特点。

【教学重点】

1.感受诗歌生动的语言,想象诗歌描绘的意境。

2.通过朗读课文,感受作者丰富的想象力。

【教学难点】

体会诗歌表达的感情,感受乡村儿童童年幸福快乐的生活和美好的愿望。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

2课时

第一课时

【课时目标】

1.读写本课生字词。

2.了解《溪边》《江上》《林中》的主要内容。

3.初步感知诗歌内容,了解溪边、江上、林中的景象。

4.学习《溪边》这首诗,理解诗句的意思,体会诗歌的意境。

【教学过程】

一、揭示课题,激趣导入。

1.水墨画被视为中国传统绘画,也是国画的代表。水墨画色彩微妙,意境丰富,具有水乳交融的艺术效果。那么,童年的水墨画又是什么样的呢?让我们一起读读课文,来欣赏这幅画吧。

2.板书课题,齐读课题。

设计意图:

分析课题,让学生初步理解水墨画的意思。从题目入手,用“童年的水墨画是什么样的?”这一问题引发学生思考,激发学生的学习兴趣。

二、初读课文,自主识字。

1.自由、轻声读诗歌,把生字和不理解的词语画出来。

2.在小组内交流画出来的生字和词语。

3.出示课件,检查生字词。

(1)读一读,并组词造句。

“碎”是平舌音,“染、溅”是前鼻音,“浪”是后鼻音。

(2)读词语,说说你对下面词语的理解。

梳妆 戏耍 水葫芦 清清爽爽

(3)出示带有会写字的词语,读词语,理解字义,记忆字形。

水墨画 染绿 钓竿 扑腾 碎了 拨动

浪花 水葫芦 清清爽爽 蘑菇

提示:①“墨”“腾”“蘑”这三个字笔画较多,书写时注意笔画要紧凑。

②“染”字的右上角是“九”不是“丸”。“拨”字的右半部分是“发”。

③“腾、碎、拨、浪”都是左右结构,左窄右宽。

设计意图:

运用课件,采用多种方法引导学生自主识字,培养学生的识字能力,教师的提示可以加深学生对生字的记忆。

三、初读诗歌,整体感知。

1.默读诗歌,用自己的话概括诗歌描写的画面。溪边钓鱼 江中嬉戏 林中采蘑菇

2.指导学生朗读诗歌,想象诗歌描写的画面。

有感情地朗读这组诗,体会诗歌的节奏和韵律。比如,“山溪/像绿玉带一样/平静”“只见松林里/一个个斗笠/像蘑菇一样”。另外,要注意读出音韵美。每首小诗都是六行三句,句末押韵,如《江上》一诗押“ɑ”韵,《林中》一诗押“ɑnɡ”韵,都是开放而洪亮的韵辙,朗读时要表达出舒畅、欢快、昂扬的情绪。而《溪边》押的是“inɡ(enɡ)”韵,开口度没有那么大,符合《溪边》静谧的情调,读的时候比较舒缓。需要注意的是,韵律的知识不需要学生掌握,主要是在朗读的过程中,读出对诗的理解,在读中体会诗歌蕴含着的情感。

朗读诗歌时要边读边想象,入情入境地体会字里行间蕴含着的诗人对童年生活的热爱。比如,朗读《溪边》,前4行诗描绘了澄清碧绿的小溪,映出依依的垂柳,映出钓鱼的孩子以及钓竿上静静立着的红蜻蜓,这4行诗要读出安静、舒缓的感觉。诗的最后两行“扑腾一声、人影碎了、蹦跳着”等词语,展现了当鱼钓上来时,溪里醉了的人影、树影,以及草地上蹦跳的鱼儿和手忙脚乱的孩子,要读得活泼、欢快一些。整首诗,就是一幅色彩艳丽、有动有静、充满快乐的画,通过想象画面,用心感受诗歌的意境,读出诗歌的情感美、画面美。

讨论交流:

《童年的水墨画》的作者是张继楼,这是他为了表现童年生活的快乐写的一组诗。这三首诗相对独立,但三首诗之间又有内在的联系。

《童年的水墨画》犹如一幅幅图画,画出了我们五彩的生活,又如一支支歌曲,唱出了我们的幸福生活。诗歌洋溢着浓浓的现代气息,童年的生活是那样幸福、美好,或静静地垂钓,或呼朋唤友去游泳,或在林中采蘑菇,让我们感受着童年生活的快乐。

设计意图:

通过朗读诗歌,学生从整体上感知了诗歌描写的画面。诗歌浓浓的生活气息让学生体会到了乡村儿童童年生活的幸福、美好。

四、品读《溪边》,感受美好。

课件出示《溪边》这首诗,理解内容。(板书:溪边)

1.读了这首诗,你有什么感受?(这首诗是一幅有静有动的画,是一幅色彩艳丽的画,是一幅充满快乐的画,让人感受到了童年生活的快乐和美好)

2.默读这首诗,画出你认为写得最优美的句子,并说出理由。

(1)垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。(用拟人和比喻的修辞手法写出了溪水的平静)(板书:溪水平静)

(2)人影给溪水染绿了,钓竿上立着一只红蜻蜓。(这句诗怎样理解?这样写的好处是什么?)

理解这句诗需要联系上下文,结合具体语境。《溪边》第一行诗把“溪水”比作“镜子”,说明这里的溪水是很静、很平的,所以才能当镜子。第二行诗点明是“山溪”,就是说小溪两边都是山,山是青翠的,溪水如镜,那么青翠的山倒映在平静的小溪里,山溪就如“绿玉带”了,于是才有“人影给溪水染绿了”。

这样写的好处是:“人影”和“红蜻蜓”更加烘托了画面“静”的气氛。一个“染”字把这种境界烘托到了极致。此时,钓者的“静”正在为下文的“动”作铺垫。

(板书:人影 红蜻蜓)

(3)忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。(写出了鱼儿上钩时由“静”到“动”的情景,动静结合,相得益彰)(板书:鱼跃人欢)

3.用自己的话说说这首诗描写的画面。(静静的溪水映着爱美的柳树,映着钓鱼的孩子的倒影,钓竿上立着一只红蜻蜓,而在鱼上钩的一刹那,溪水动了,人影碎了,鱼跃人欢,多美的画面啊)

4.朗读诗歌,体会感情,背诵《溪边》。

这首诗运用多种修辞手法,用生动形象的语言描绘出了动静结合的画面,赞颂了乡村儿童童年生活的美好。请你认真读读这首诗,读出作者对童年生活的赞美之情。

设计意图:

通过朗读诗歌,分析诗句,理解诗歌表达的意境,体会作者对童年美好生活的赞美之情。

五、课堂小结。

钓鱼的孩子是那样的快乐,静静的溪水映着爱美的柳树,映着钓鱼的孩子的倒影,钓竿上立着一只红蜻蜓,我们仿佛觉得空气都停止了流动,似乎大家都怕鱼受惊,而在鱼上钩的一刹那,这种静立刻被打破了,溪水动了,人影碎了,鱼跃人欢。寥寥几句,勾勒出儿童垂钓的美好意境。

六、作业布置。

《童年的水墨画》共6首小诗,除了课文选取的3首,还有3首,课下同学们自己动手查找抄录到自己的笔记本上,熟读几遍。

【板书设计】

溪边:静(人影 红蜻蜓)→动(鱼跃人欢)

动静结合

第二课时

【课时目标】

1.学习《江上》《林中》两首诗歌,理解句子的意思,体会诗歌的意境。

2.通过朗读诗歌,感受作者丰富的想象,感悟诗歌的特点。

3.体会诗歌表达的感情,感受乡村儿童童年幸福快乐的生活和美好的愿望。

【教学过程】

一、复习导入。

1.出示部分生字、词语,学生认读。

2.检查《童年的水墨画》其余3首小诗的搜集摘抄情况,表扬摘抄认真的同学。

设计意图:

通过复习上节课的内容,总结学法,引导学生运用学法学习《江上》《林中》这两首诗歌。

二、研读《江上》,感受快乐。

课件出示《江上》这首诗,理解内容。(板书:江上)

1.出示阅读提示。

(1)默读《江上》,把不懂的地方画出来。

(2)细读句子,把优美的语句写下来,与同学交流。

(3)读了这首诗歌,你体会到了什么?

2.师生共同探究。

(1)学生在小组内交流讨论提出的问题。

水葫芦:凤眼莲的通称。多年生草本植物,茎短,叶子呈卵形,叶柄中下部膨大像葫芦,花淡紫色,有黄斑。诗中的水葫芦加上了双引号,不是指真正的水葫芦,而是指水性极好的孩子,与我们通常说的“旱鸭子”是相对的。

一阵水花两排银牙:水中的孩子露出水面时的情景。

(2)①像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍。

(这句话把孩子们比作“刚下水的鸭群”,生动形象地写出了孩子们入水时的样子,表现了孩子们的活泼与可爱。)(板书:拍水戏耍)

②一双双小手拨动着浪花,你拨我溅笑哈哈。

(这句话写孩子们在水里拨水嬉戏的欢乐情景。)(板书:笑哈哈)

③是哪个“水葫芦”一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。(这句话怎样理解?这样写的好处是什么?)

这篇课文以朴实自然、灵动鲜活的语言,描摹了一幅幅具有儿童生活情趣的画面。理解难懂的句子时,通过联系生活、想象画面来理解诗句,体会诗歌表达的情感,感受童年生活的快乐是其中的方法之一。比如,理解“是哪个‘水葫芦’一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙”一句,“水葫芦”指的是谁?“两排银牙”实际上写的是什么?联系生活经验理解,“水葫芦”本义是指多年生草本植物,而诗中的水葫芦加上了引号,不是指真正的水葫芦,而是指在水中游泳嬉戏将头露在水面像水葫芦一样的孩子。“两排银牙”代指刚从水中钻出来的孩子。小伙伴们在水中戏耍时,一个孩子钻人水中不见了,突然一阵水花,他又出现了,他调皮地笑着,露出两排银牙。

这样写的好处是写出了“水葫芦”的水性极好。

(板书:“水葫芦”水性好)

(3)孩子们像鸭群一样跳入水中,在水里你拨我溅地嬉戏,就在这嬉戏中,一个孩子钻入水中,不见了,突然泛起一阵水花,他出现了,他调皮地笑着,露出两排银牙。你看,他们玩得多开心啊!作者用生动形象的语言描写了孩子们在水中玩耍的场面,赞美了乡村儿童无忧无虑的童年生活。

3. 朗读诗歌,体会感情。

设计意图:

学生根据阅读提示朗读诗歌,理解内容,感受语言的优美,体会作者表达的思想感情。

三、自学《林中》,感受快乐。

课件出示《林中》这首诗歌,理解内容。(板书:林中)

1.学生默读《林中》这首诗歌,理解诗句,体会诗歌的意境。

2.交流汇报学习所得。

(1)①松树刚洗过澡一身清清爽爽,松针上一串串雨珠明明亮亮。(这句话运用拟人的修辞手法,描写了松林中清爽明亮的环境)(板书:松树)

②小蘑菇钻出泥土戴一顶斗笠,像一朵朵山花在树下开放。(这句话运用比喻的修辞手法,描写了小蘑菇钻出泥土的样子。斗笠:一种遮阳光和雨的帽子,有很宽的边,用竹篾夹油纸或箬竹的叶子等制成)(板书:小蘑菇)

③是谁一声欢叫把雨珠抖落,只见松林里一个个斗笠像蘑菇一样。(这句话运用夸张、比喻的修辞手法,描写了孩子们捡蘑菇的样子和孩子们的欢乐心情)(板书:斗笠)

(2)读了这首诗歌,我们感受到了诗歌语言的优美,感受到了乡村儿童童年生活的快乐。

(3)朗读诗歌,体会感情。

设计意图:

放手让学生自学诗歌,然后汇报交流学习心得,在交流的过程中理解诗句的意思,体会诗歌表达的思想感情。

四、回顾总结,拓展延伸。

1.《童年的水墨画》这篇课文中的《溪边》《江上》《林中》分别描写了溪边钓鱼、江中嬉戏、林中采蘑菇的情景,这些都是乡村儿童童年生活的写照。阅读这几首诗歌,那些孩子嘴边的笑意,仿佛就在眼前闪烁着,那阵阵欢乐的笑声,仿佛就在耳边充盈着。童年的生活多么幸福,多么快乐啊!(板书:幸福快乐)

2.引导学生摘录优美的语句。

3.联系生活实际,说说自己童年生活的美好。

设计意图:

回顾课文内容,启发学生想象,让学生真正体会到童年生活的美好,感受童年幸福快乐的生活。

五、写作小练笔。

用诗的形式写一写自己的童年趣事,要求语言优美,运用比喻的修辞手法。

(思路点拨:可以仿照本文来写,也可以发挥自己的想象来写。)

【板书设计】

《童年的水墨画》这篇文章是一组儿童诗,以跳跃的镜头捕捉了乡村儿童生活的典型场景:孩子们或是呼朋引伴去溪边钓鱼、去江上游泳,或是到林中采摘带着雨珠的小蘑菇,尽情享受着童年生活的快乐。诗的语言生动活泼,感情直率明朗,融童心、童趣于一体,多角度地展现了儿童生活的丰富多彩及无穷趣味。课文以“童年的水墨画”为题,中国的水墨画,写意而不写实,用笔往往简约、凝练,而本课的每一首诗都符合水墨画的特征,寥寥数笔就勾勒出一幅幅儿童生活的欢乐画卷,诗中有画,令人回味无穷。

教学这篇课文时,可从理解课题意思入手,引导学生预测课文内容。在读准、读通课文的基础上,了解3首诗分别写了童年生活的哪些场景。再结合课后练习第二题,引导学生想象诗歌描绘的画面,谈一谈自己的阅读感受。然后让学生提出自己不理解的诗句,结合课后练习第三题,指导学生运用借助插图、发挥想象、结合生活实际等多种方法理解难懂的诗句,体会童年生活的乐趣。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 剃 头 大 师

【教学目标】

知识与能力:

1.认识“剃、执”等10个生字,会写“表、胆”等13个字,会写“大师、表弟”等15个词语,理解“剃头大师、害人精”等词语的意思。

2.默读课文,能说出老剃头师傅和“我”剃头的过程有什么不同。

3.能运用多种方法理解难懂的句子。

4.能说出课文以“剃头大师”为题的理由。

过程与方法:

1.联系上下文理解词语和重点句子的意思。

2.运用对比的方法理解老剃头师傅和“我”给小沙剃头的过程有什么不同。

情感态度与价值观:

1.通过学习课文,体会人物的特点。

2.理解课文内容,感受童年生活的趣味。

【教学重点】

1.感受课文生动的语言,积累自己喜欢的语句。

2.理解老剃头师傅和“我”给小沙剃头的过程有什么不同。

【教学难点】

理解课文内容,感受童年生活的趣味。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

2课时

第一课时

【课时目标】

1.读写本课生字词。

2.整体感知课文,了解课文写了一件什么事,弄清故事的前因后果。

3.品词析句,感受课文生动、形象的语言。

【教学过程】

一、创设情境,激发兴趣。

1.出示理发店情景图。我们每个人都去理发店理过头发,但是有个叫小沙的小朋友最怕去理发店理发,这是为什么呢?今天我们就一起来学习《剃头大师》这篇课文。

2.板书课题,齐读课题。

读了课题你想知道哪些问题?

预设:(1)“剃头大师”在课文中指的是谁?(2)“剃头大师”的理发水平怎么样呢?

(3)课文为什么用“剃头大师”作为题目呢?

设计意图:

出示理发店情景图创设情境,把学生引入生活中去,激发学生的学习欲望,提出问题,质疑问难,激发学生的阅读兴趣,引导学生进入课文描写的情境之中。

二、检查预习情况,验证识字效果。

1.指名读课文,学生评价朗读情况。

2.在小组内汇报交流预习情况。

3.课件出示“我会读”。

剃——梯 仇——亿 刑——形 摸——模

(1)读音难点主要有“执、仇”(翘舌音)。

(2)理解生字字义时可以结合语境随文理解。如“执”字,可结合“执一把木尺”理解字义,“执”就是拿的意思。

(3)学生读生字,组词,说句子。教师进行点拨。

4.课件出示“我会写”。

(1)指名读字词,引导学生利用生字组词、造句。

(2)指导写字。

①注意“鬼”字在田字格里的位置。

②“仇”字的右半部分是“九”不是“丸” 。注意不要把“鬼”字上边的撇画写成刀字头。

③注意写好“表”“差”的横。

(3)学生练习书写。

(4)展评,纠错。

设计意图:

学生利用生字组词造句,教师引导学生在具体的语言环境中识字,提高学生的识字能力。教师指导学生书写生字,旨在培养学生认真书写的习惯。

三、初读全文,感知内容。

1.多媒体出示初读要求。

(1)课文叙述了一件什么事?

从课题切入,先让学生说说心目中的“剃头大师”是一个怎样的形象。再引导学生默读课文,看看文中的“剃头大师”指的是谁,带着问题默读课文,寻找答案。然后再让学生找一找文中哪个部分叙述了老剃头师傅给小沙剃头的经过,哪个部分叙述了“我”给小沙剃头的经过,将课文内容分成起因、经过、结果三个部分,从而整体把握课文内容,弄清楚课文叙述了一件什么事。

(2)课文写到了哪些人?

(3)用自己的话叙述故事的起因、经过和结果。

(4)你认为课文中哪些句子最有意思?画出来读一读。

2.交流汇报初读结果。

(1)“我”给表弟小沙理发的事。

(2)课文写到了小沙、姑父、理发店里的老剃头师傅和“我”。

(板书:小沙 姑父 老剃头师傅 “我”)

(3)起因(第1~6自然段):小沙天生胆小,怕剃头。小沙不愿意剃头,姑父为了给小沙剃头,每次都要押着小沙去理发店。

经过(第7~17自然段):有一次,小沙央求“我”给他剃头,由于“我”从来没有给别人剃过头,所以将小沙的头发剃得参差不齐。

结果(第18自然段):小沙被迫去理发店剃了个光头,姑父的睡衣上到处是碎头发。

(4)在小组内读自己认为最有意思的句子,并交流读后的体会。

设计意图:

在认识生字词的基础上,默读全文,了解课文讲了一件什么事,使课文内容在学生头脑中留下一个整体印象。通过诵读自己认为最有意思的句子,让学生初步感受童年生活的快乐。

四、课堂小结。

这节课我们学习了本课的生字新词,了解了故事的前因后果,初步感受了课文生动形象的语言。那么,课文是怎样描述小沙和“我”的童年生活的呢?下节课我们继续学习课文。

五、布置作业。

1.练习有感情地朗读课文。

2.写出文章的主要内容。

第二课时

【课时目标】

1.抓住重点词语理解课文内容,联系上下文理解词语,体会课文生动的语言。

2.理解课文内容,了解老剃头师傅和“我”给小沙剃头的过程有什么不同,体会童年生活的美好。

【教学过程】

一、复习导入。

1.出示本课词语,学生开火车认读。

2.回忆上节课的内容:通过上节课的学习,小沙给你留下了怎样的印象?找出句子读一读。

设计意图:

通过复习上节课的内容,回忆人物的特点,引导学生抓住描写人物的句子,品词析句,理解课文内容。

二、品读句子,感悟人物特点。

1.默读课文,找出描写小沙的句子,分析小沙的特点。

出示句子:

我的表弟小沙天生胆小,他怕鬼,怕喝中药,怕做噩梦,还怕剃头。

体会:天生胆小,怕剃头。(板书:怕剃头)

2.课文围绕“小沙怕剃头”写了哪些内容?

共同研读:

(1)读第2自然段:小沙每次都是怎样进理发店的?姑父是怎样做的?理解:押、监督、夺门而逃。(板书:监督)

(2)读第3自然段:进了理发店,小沙是怎么做的?理解:“害人精”、怒视。

(3)小沙口中的“害人精”指的是谁?小沙为什么称他为“害人精”?读课文第4~6自然段,说说自己的体会。

小沙口中的“害人精”指的是老剃头师傅。老剃头师傅的耳朵不好,听不清小沙的抗议,他的眼神也不好,他有一把磨得锃亮的剃刀,还有一把老掉牙的推剪。剃完头,姑父还要付双倍的钱给老剃头师傅。剃头时,小沙吃尽了苦头,但不敢动。

理解:规规矩矩、耿耿于怀。(板书:“害人精”)

(4)用自己的话概括课文第2~6自然段的主要内容。

这几个自然段写出了小沙怕剃头的原因。

3.课件出示“我”给小沙剃头的情景图。

(1)学生描述图画的内容。

(2)找出课文中描写图画内容的自然段。

4.默读课文第7~17自然段,自学提示:

(1)小沙为什么央求“我”给他剃头?

(2)小沙央求“我”给他剃头,“我”的心情怎样?找出相关句子。

(3)“我”是怎样给小沙剃头的?用上“先……再……然后……最后……”说一说。

5.根据自学提示,引导学生讨论交流。(板书:随意乱剪)

6.分析句子。

(1)我觉得自己像个剃头大师,剪刀所到之处,头发纷纷飘落,真比那老剃头师傅还熟练。

这是“我”第一次给别人剪头发,虽然“我”不会剪,却敢下手,胡乱剪下去,自以为动作熟练,非常有自信。

(2)我敢说,世界上再也没有比他更优秀的顾客了。

“我”把小沙的头发剪坏了,他还是一副无所谓的样子,真是容易满足。

(3)一眼望去,整个头上坑坑洼洼,耳朵边剪得小心,却像层层梯田。

这句话运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了“我”给小沙理发后小沙头发的样子。

(4)我想稳住小沙,告诉他这是最时髦的发式,可他一照镜子,大叫一声,像见了鬼一样。

这句话写出了小沙看到自己的头发时吃惊的样子。

教师小结:理解难懂的句子,既要联系上下文,还要联系生活经验。

7.齐读最后一个自然段,思考事情的结果如何。

(小沙被迫去理发店剃了个光头,姑父的睡衣上满是碎头发,他每天夜里都要爬起来两三次,捉跳蚤一样找身上的碎头发)

设计意图:

抓住课文第1自然段,引导学生体会小沙的特点,理解小沙怕剃头的原因,然后分段读课文,理解句子,体会老剃头师傅和“我”给小沙剃头的不同过程,从而理解课文内容,感受童年生活的乐趣。

8.比较老剃头师傅和“我”给小沙剃头的过程,谈谈两人的区别。

(应该从过程和结果两个角度来比较老剃头师傅和“我”给小沙剃头过程的不同。从过程来看,老剃头师傅带给小沙的是痛苦,而“我”剃头时,小沙是非常愉快的;从结果来看,恰好相反,老剃头师傅可以给小沙理合格的头发,而“我”却害小沙剃了光头。)

三、回顾总结,感受趣味。

1. 课文为什么用“剃头大师”作为题目?(“剃头大师”是一种自嘲,文中的“我”其实没有剃头经验,只是小沙为了摆脱“害人精”的折磨罢了。用“剃头大师”作为题目,不仅能引起读者的注意,还能深化文章的主题)

2.读了课文,你认为小沙和“我”的童年生活是怎样的?(板书:无忧无虑 美好幸福)

设计意图:

运用这两个问题引导学生归纳总结课文内容,理清故事的来龙去脉,感受人物特点,体会童年生活的美好。

四、布置作业。

1.书写生字。

2.给爸爸妈妈讲讲这个故事。

【板书设计】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 肥 皂 泡

【教学目标】

知识与能力:

1.认识“廊、悠”等9个生字,读准多音字“和”,会写“皂、廊”等13个字。会写“肥皂泡、种类”等13个词语。

2.有感情地朗读课文,能说清楚吹肥皂泡的过程。

3.能用联系生活实际等多种方法理解难懂的句子。

4.体会作者由肥皂泡产生的丰富想象,并能发挥想象,说出肥皂泡还有哪些去处。

过程与方法:

1.品味本文语言文字的生动性,积累优美词句。

2.体会作者是怎样描写游戏的过程的,学习作者的写作方法。

情感态度与价值观:

1.理解作者由玩“吹肥皂泡”的游戏产生的美好想象。

2.体会吹肥皂泡的乐趣和作者的情感。

【教学重点】

1.感受课文生动的语言,积累自己喜欢的语句。

2.理解作者由玩“吹肥皂泡”的游戏产生的美好想象。

【教学难点】

理解课文内容,体会“吹肥皂泡”的乐趣和作者的情感。

【教学准备】

1.多媒体课件。

2.老师、学生准备吹肥皂泡要用到的工具。

【课时安排】

2课时

第一课时

【课时目标】

1.读写本课生字词。

2.整体感知课文,知道课文围绕肥皂泡主要讲了哪些内容。

【教学过程】

一、创设情境,了解作者。

1.出示作者冰心的生活照。冰心是诗人、现代作家、翻译家、儿童文学作家、社会活动家、散文家。她的作品中充满了对大自然的热爱,对母爱与童真的歌颂与赞美,以及对生命的赞颂。她非常爱孩子,把孩子看作“最神圣的人”,认为孩子是祖国的花朵,应该好好呵护。她的作品有《归来以后》《小橘灯》《寄小读者》《樱花赞》《繁星》《春水》等。

2.玩吹肥皂泡的游戏,感受其中的乐趣。

同学们,刚才我们玩吹肥皂泡的游戏,你们感觉怎么样?(高兴)像你们这么大的时候,著名的儿童文学作家冰心也吹过肥皂泡,她吹的肥皂泡可不一般,那小小的、不起眼儿的肥皂泡,充满了童年的乐趣,也承载着冰心奶奶小时候的梦想!想知道冰心奶奶小时候是怎么吹肥皂泡的吗?快来学习课文吧!

3.出示课题,齐读课题。

设计意图:

介绍作者,激发学生的学习兴趣。通过玩吹肥皂泡的游戏,感受吹肥皂泡的乐趣,把学生带入课文描写的情境之中,为学习课文打下基础。

二、检查预习,自主识字。

1.指名读课文,学生评价朗读情况。

2.在小组内汇报交流预习情况。

3.课件出示会认字。

(1)读音难点主要有“颤”(翘舌音),“颤”“巅”(前鼻音),“廊”“婴”(后鼻音)。

(2)学生读生字,说说理解识记生字的方法。

可以借助课文插图理解字义,比如“廊”,“廊子”的意思为屋檐下的过道或独立的有顶的过道。可以结合课文来理解字义,比如“颤”,“颤”指物体振动。可以放在词语中去识记,比如“巍”和“巅”。“颤巍巍”指抖动摇晃的样子,在文中指的是肥皂泡在吹得太大、扇得太急的情况下摇摇晃晃飘浮着的有趣状态。“山巅”,“巅”本义为“山顶”,山巅即山顶。

(3)教师提示多音字的读法。

4.课件出示会写字。

皂 廊 剩 碗 悠 若 透 娇 扯 仰 串 婴 希

(1)学生读生字,组词,说句子。

(2)教师示范书写“廊”“婴”。

(3)学生写字。

5.课件出示词语。

肥皂泡 种类 其中 网球 透明 分裂

形式 圆满 轻悠悠 飞越 婴儿 目送

希望

学生读词语,说说词语的意思,教师针对不易理解的词语进行点拨。

设计意图:

学生运用多种方法识字,教师指导学生书写生字,引导学生理解词语,为阅读课文作铺垫。

三、初读课文,感知内容。

1.教师范读课文,学生注意生字的读音。

2.听后学生讨论:课文讲述了一件什么事?(冰心奶奶小时候玩吹肥皂泡游戏的经过)

整体感知课文内容,应关注两个方面,一是通过课后资料袋的阅读或者课前查阅冰心的相关资料,让学生对作者冰心的基本情况有所了解;二是让学生初读课文,在读准字音、读通课文的基础上,用“课文围绕肥皂泡写了哪些内容?”这个问题指导学生梳理出课文脉络,初步感知并把握课文的主要内容。

3.指名分段朗读课文,想一想每个自然段的主要内容是什么。

4.小组内讨论段落大意。

设计意图:

通过范读,指导学生正确、流利地朗读课文,用问题引导学生整体感知课文,使学生在听读中想象,在交流中感悟。

四、品读课文,理解内容。

1.品读第1自然段。

(1)齐读第1自然段。

(2)用自己的话概括这个自然段的主要内容,要求既简练又全面。(冰心奶奶小时候最爱玩的游戏是吹肥皂泡)

2.品读第2自然段。

(1)学生轻声读第2自然段。

(2)学生汇报交流读懂了什么。(玩吹肥皂泡游戏的天气情况及原因)

3.品读第3自然段。

(1)学生默读第3自然段。

(2)一边读一边勾画自己喜欢的语句。

(3)课件出示课文插图,引导学生描述图画的内容。

(4)课件出示:方法是把用剩的碎肥皂放在一只小木碗里,加上点儿水,和弄和弄,使它溶化,然后用一支竹笔套管,蘸上那黏稠的肥皂水,(慢慢地)吹起,吹成一个(轻圆的)网球大小的泡儿,再(轻轻地)一提,那(轻圆的)球儿便从管上落了下来,(软悠悠地)在空中飘游。若用扇子在下面(轻轻地)扇送,有时能飞得很高很高。

①读句子,然后去掉括号里的词语读一读,读后说说自己的体会。(吹肥皂泡的动作特别轻)(板书:吹 轻轻)

②指导学生有感情地朗读。

③感受制作肥皂水的过程。

冰心奶奶多细心呀,把吹肥皂泡的游戏给我们介绍得这么清楚,你能把表示先后顺序的字词找出来吗?课文中只有“然后……再……”你知道先干什么吗?

学生读句子,教师提示“和弄和弄”的读音和意思。

教师小结:

要抓住关键词语理解课文中的句子。

第3自然段叙述了吹肥皂泡的具体过程,抓住“作者是怎样吹肥皂泡的?”这个问题,圈画出描写作者吹肥皂泡的动作、肥皂泡形状的相关语句。抓住“慢慢地吹起”“轻轻地一提”“轻轻地扇送”等关键词句,体会作者吹肥皂泡的轻柔动作;抓住“轻圆的”“软悠悠地在空中飘游”等词句,体会肥皂泡轻软的样子。

设计意图:

分段品读课文,理解内容,有感情地朗读课文,感受吹肥皂泡给“我们”带来的乐趣。

五、课堂小结。

这节课我们学习了本课的生字新词,了解了课文的主要内容,初步感受了制作肥皂水、吹肥皂泡给“我们”带来的乐趣。那么,冰心奶奶小时候吹出的肥皂泡是什么样子的呢?下节课我们继续学习课文。

六、布置作业

1.练习有感情地朗读课文。

2.书写生字、词语。

第二课时

【课时目标】

1.理解作者由玩“吹肥皂泡”游戏产生的美好想象。

2.体会吹肥皂泡的乐趣和作者的情感。

【教学过程】

一、复习导入。

1.出示本课词语,学生“开火车”认读。

2.指名读课文第1~3自然段,回忆冰心奶奶是怎样吹肥皂泡的,她吹出的肥皂泡是什么样子的?这节课我们继续学习。

设计意图:

通过复习上节课的内容,引出新授内容,以旧引新,衔接自然。

二、品读课文,感受美好。

1.品读第4自然段。

(1)课件出示肥皂泡图和课文第4自然段。

(2)学生用自己的话描述看到的画面。

(3)学生轻声朗读这个自然段,画出自己喜欢的句子,并在小组内交流。

(4)理解句子。

①这肥皂泡,吹起来很美丽,五色的浮光,在那轻清透明的球面上乱转。

“五色”原指青、黄、赤、白、黑五种颜色,后来泛指多种颜色。“五色的浮光”说明肥皂泡色泽光亮,颜色繁多,非常美丽。“轻清透明”四个字不仅写出了肥皂泡“轻”的特点,而且写出了肥皂泡纯净、清亮、透明的特点。

(板书:看 美丽)

②若是扇得好,一个大球会分裂成两三个玲珑娇软的小球,四散分飞。

“玲珑娇软” 指那些肥皂泡小巧精致而柔软、娇嫩、美丽。这句话写出了作者对肥皂泡的喜爱之情。

③有时吹得太大了,扇得太急了,这脆薄的球,会扯成长圆的形式,颤巍巍的,光影零乱。

“颤巍巍”在文中形容肥皂泡在空中震颤着飞舞的样子。“光影零乱”指由于肥皂泡处于动态中,表面的光泽和颜色变化迅速且多样,显得不整齐、没有规律。这句话写出了脆薄的肥皂泡很美丽,但也很脆弱,随时都有破裂的可能。

④这时大家都悬着心,仰着头,屏住呼吸,——不久,这光丽的薄球就无声地散裂了,肥皂水落了下来,洒到眼睛里,大家都忽然低了头,揉出了眼泪。

真紧张呀!这脆弱的球,颤巍巍的、光影零乱,很快就散裂了。这句话写出了大家紧张、专注、担心、期待的样子。

(5)学生朗读句子,教师评价点拨。

(6)教师小结:

第4自然段主要描述了肥皂泡美丽奇妙的样子,描摹了孩子们吹肥皂泡时屏息凝神的状态。本段中的“轻清透明”“玲珑娇软”“脆薄”“光丽”等词语,是作者独特的表达。学生可以结合自己在生活中的体验来进行理解,想想自己吹泡泡的时候,阳光照在泡泡上呈现的颜色,颜色会在泡泡上流动。再査资料弄懂“五色”和“浮光”的意思。“五色”,原指青、黄、赤、白、黑五种颜色,后来泛指多种颜色。“浮光”,指液体表面的光泽、颜色,这里指肥皂泡表面的光泽、颜色。“轻清透明”可先理解体会“轻”和“清”,再合起来理解这个词语。

2. 品读第5自然段。

(1)课件出示肥皂泡图和课文第5自然段。

(2)学生用自己的话描述看到的画面。

(3)学生默读这个自然段,提出问题。

(4)讨论交流问题。

①那一个个轻清脆丽的小球,像一串美丽的梦,是我们自己小心地轻轻吹起的,吹了起来,又轻轻地飞起,是那么圆满,那么自由,那么透明,那么美丽。

这句话连用四个“那么”,表达了作者怎样的思想感情?

肥皂泡轻清脆丽,光彩夺目,异常美丽,带着“我们”的梦想自由地飞翔,表达了作者对肥皂泡的喜爱之情。

(板书:想 梦幻)

②借着扇子的轻风,把她们一个个送上天去送过海去。

这句话中的“她们”指的是谁?

这句话中的“她们”不仅指肥皂泡,在作者的眼里,这些肥皂泡仿佛就是孩子们的化身,带着她们的希望和梦想飞起来了。

③作者看到飞舞的肥皂泡产生了怎样的想象?

学生读:到天上,轻轻地挨着明月,渡过天河跟着夕阳西去。或者轻悠悠地飘过大海,飞越山巅,又低低地落下,落到一个熟睡中的婴儿的头发上……

④假如你就是肥皂泡,你会带着希望和梦想飞到哪儿?

引导学生说出自己美好的想象,让大家来分享快乐。

⑤目送着她们,我心里充满了快乐、骄傲与希望。

目送着多姿多彩的肥皂泡,作者的心里为什么会充满快乐、骄傲与希望?

美丽的肥皂泡越飞越高,她们让“我们”走进了梦幻的世界,产生了无尽的遐想。

(板书:快乐骄傲希望……)

(5)学生有感情地朗读这个自然段。

(6)教师小结:

第5自然段主要描写了作者由吹肥皂泡游戏产生的美好想象,寄托了作者对美好生活的向往。“肥皂泡被送上天去会怎样?被送过海去又会怎样?”指名学生有感情地朗读这一自然段的内容,其他同学闭上眼晴,静静地去倾听、去想象,走进梦幻般的泡泡世界。

设计意图:

引导学生品词析句,理解重点词语的意思,体会句子的含义,感悟文章表达的思想感情。

三、总结深化,拓展延伸。

1. 在玩“吹肥皂泡”游戏的过程中,冰心奶奶认真地欣赏了自己吹出的每一个肥皂泡,她满怀爱心和向往,写下了这篇优美的文章,让我们再读一读这篇文章吧。

2. 童年时的冰心吹肥皂泡,不但吹出了快乐,吹出了乐趣,还吹出了梦想,肥皂泡寄托了“我们”对美好生活的向往。让我们像冰心奶奶那样,制作肥皂水,吹肥皂泡,把自己看到的、想到的记录下来吧。

设计意图:

通过朗读,体会文章表达的思想感情,感受课文优美的语言,通过实践活动和小练笔,使生活体验与情感体验互相交融,学习文章的表达方法,提高学生读写结合的运用能力。

四、作业布置。

尽管肥皂泡的美丽是瞬间的、短暂的,但它却让我们难以忘怀。请你课下再吹一吹肥皂泡,再次感受肥皂泡带来的乐趣!

【板书设计】

20 肥皂泡

吹(轻轻) 看(美丽) 想(梦幻)

快乐 骄傲 希望……

教学本课时,应先从课题出发,引导学生在初读课文的基础上,了解作者围绕“肥皂泡”主要写了哪些内容,从整体上感知课文大意。再通过朗读课文第3自然段,让学生了解作者吹肥皂泡的具体过程,并尝试用自己的话说一说。接下来,借助课后练习第三题,引导学生反复品读第4、5自然段的相关语句,了解多姿多彩的肥皂泡,体会作者由肥皂泡产生的丰富想象,感悟作者内心的欢愉,以及对美好生活充满希望的情感。课文中有些词句具有时代烙印,带有鲜明的个人语言特色,学生理解起来会有一定难度。如第4自然中的“轻清透明”“玲珑娇软”“脆薄”“光丽”等词语,是作者独特的表达。这些词语在《现代汉语词典》中都没有收录,应结合课文及生活经验加以理解、感悟,不必细究意思,更不必提升到运用层面。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21* 我不能失信

【教学目标】

知识与能力:

1.认识“耀、庆”等5个生字。

2.能结合课文内容,联系生活实际,理解课文结尾处宋庆龄的话,体会并学习人物诚实守信的可贵品质。

过程与方法:

1.运用多种方法理解词语和难懂的句子。

2.通过品读人物对话,体会人物的特点。

情感态度与价值观:

1.感受宋庆龄诚实守信的可贵品质,使自己在做人做事方面获得启示。

2.结合课文,联系生活实际,和同学交流读后的感受。

【教学重点】

1.感受课文生动的语言,有感情地朗读对话。

2.把握文章的主要内容,感受宋庆龄诚实守信的可贵品质,联系生活实际,和同学交流读后的感受。

【教学难点】

1.通过人物的对话和动作感受人物的内心世界及性格特点。

2.培养学生独立阅读的能力。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

1课时

【教学过程】

一、介绍人物,激发兴趣。

1.出示宋庆龄的照片。

2.宋庆龄(1893—1981),1981年5月加入中国共产党,并由第五届全国人大常委会授予中华人民共和国名誉主席称号。主要著作编为《宋庆龄选集》。

3.板书课题,揭示课题。

理解课题,结合“阅读提示”的学习要求,想一想课题中的“我”指的是谁?“我”不能失信于谁?

设计意图:

介绍课文中的主人公,让学生了解人物,激发学生的学习兴趣。板书课题,提出问题,引起学生思考,调动学生阅读的积极性。

二、检查预习,自主识字。

1.指名读课文,学生评价朗读情况。

2.课件出示带有会认字的词语。

宋耀如 宋庆龄 盼着 叠花篮 道歉

(1)指名读词语,注意生字的读音。

(2)引导学生组词,记忆生字。

设计意图:

通过朗读课文,指导学生读准字音,引导学生在词语中识记生字。

三、初读课文,整体感知。

1.自由读课文,要求把课文读通顺。

2.讨论交流:课题中的“我”指的是谁?“我”不能失信于谁?课文写了一件什么事?

3.出示填空:一个风和日丽的早晨,宋耀如一家要去 ,可宋庆龄忽然想起 ,爸爸妈妈都 ,但宋庆龄坚持 。从这件事中,我们知道了小时候的宋庆龄是一个 的孩子。?

4.指名填空。

(板书:宋庆龄 守信用)

设计意图:

运用课件让学生根据课文内容填空,用完整的话概括课文的主要内容,整体感知课文。

四、品读句子,体会品质。

1.默读课文,想一想,课文的哪些语句表现了宋庆龄守信用的品质?一边读一边把句子画出来,并把自己的体会写下来。

2.课件出示宋耀如一家的对话情景,讨论交流:

(1)二女儿宋庆龄特别高兴,她早就盼着到这位伯伯家去了。伯伯家养的鸽子,尖尖的嘴巴,红红的眼睛,漂亮极啦!伯伯还说准备送她一只呢!

①从“特别高兴”“盼着”“尖尖的”“红红的”“漂亮极啦”这些词语中,你体会到了什么?

(宋庆龄是多么想去那位伯伯家,多么想去看那些可爱的鸽子啊)

(板书:想去伯伯家)

②补充句子:宋庆龄多么想( ),多么想( )啊。

③指导学生有感情地朗读句子。

(2)“不行!不行!我走了,小珍来了会扑空的,那多不好啊!”庆龄边说边把手抽回来。

①读了这段话,你体会到了什么?(宋庆龄不想让小珍扑空,她说话算数,一定要在家里等小珍)

②想一想:此时宋庆龄的心里在想什么?

③学生有感情地朗读句子。

(3)“不,妈妈。您说过,做人要信守诺言。如果我忘记了这件事,见到她时向她道歉是可以的,但我已经想起来了,就不能失信了!”庆龄坚定地说。

①朗读句子谈感受。(宋庆龄认为自己因为没有忘记这件事而向小珍道歉是自己失信的表现,这种明知故犯的失信,比无意中的失信更严重)(板书:不能失信)

②有感情地朗读句子。

(4)“ー个人在家,是很没劲。可是,我并不后悔,因为我没有失信。”

朗读句子谈感受。

(宋庆龄因为与小珍有约,没去成伯伯家,一个人在家等小珍,非常没意思,但她不后悔,因为她没有失信)(板书:没有失信)

3.分角色朗读课文。

设计意图:

通过品词析句,理解句子的意思。通过分角色朗读让学生体会人物的品质,表达对宋庆龄的崇敬之情。

五、总结深化,拓展延伸。

1.读了这个故事,你喜欢宋庆龄吗?为什么?如果你是宋庆龄,你会怎样处理这件事?

2.在我们的身边也有很多守信用的人,选一个这样的人,把他(她)守信用的故事讲给大家听。

设计意图:

通过回顾全文,联系实际谈体会,讲身边诚实守信的人的故事,引导学生感受人物的品质,体会课文表达的思想感情。

六、作业布置。

搜集有关诚实守信的成语、俗语,并将它们摘抄在笔记本上。

【板书设计】

习作:身边那些有特点的人

【教学目标】

1.写一个身边的人,尝试写出他(她)的特点。

2.能给习作取一个表现人物特点的题目。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

1课时

【教学过程】

一、谈话导入,引出课题。

1.同学们,今天我们来聊聊自己身边认识的人,把你熟悉的这个人介绍给大家。

2.相互交流,激发兴趣。

同学们,有的人热心助人,爱管“闲事”;有的人天真顽皮,活泼可爱;有的人倔强、爱哭、爱闹;有的人温柔体贴,善解人意;有的人勇敢正直;有的人勤劳质朴……那么,你要介绍的是一个什么样的人呢?

3.今天,大家就把你熟悉的这个人写下来吧。教师板书题目:(板书:身边那些有特点的人)

设计意图:

创设情境,谈话导入,使学生兴趣浓厚地投入到习作的学习中。

二、出示词语,选定题目。

(出示课件)

小书虫 乐天派 智多星

运动健将 故事大王 幽默王子

热心肠 昆虫迷 小问号

1.看了上面的词语,你想到了谁?为什么会想起他(她)?

预设:看到了“热心肠”,我想到了我的同桌。

预设:看到了“昆虫迷”,我想到了我的表哥,他特别喜欢昆虫,在家里养了各种各样的昆虫。

设计意图:

出示词语,引导学生确定题目,为习作打下基础。

2.给你的习作选择一个题目,用上表示人物特点的词语。如“我们班的昆虫迷”“故事大王张小乐”……

三、明确任务,选材构思。

1.明确要求。(出示课件)

(1)自己读读本次习作的要求。

(2)教师和学生一起交流,总结归纳本次习作的要求。

①写熟悉的人。

②语句要通顺。

③通过一件事或人物的一系列行为来写。

④抓住人物的特点。

写的人是你身边的人,可以选择一件事来写,这件事必须真实,不能凭空捏造,这件事要能反映人物的特点,要把事情的经过写清楚,语句要通顺。也可以通过人物的一系列行为来写,认真观察在特定情境下人物的具体行为,写下来。

设计意图:

出示课件,展示习作要求,让学生有章可循,有据可依。

2.小组讨论。

想写谁?这个人物给你印象最深的特点是什么?你准备选择他(她)的什么事例或哪些行为?

3.集体交流。

(1)教师根据学生的回答做出评议和引导,有的学生不能准确概括人物特点,可以帮助学生归纳,也可以板书学生所说的特点。(板书:抓住人物特点写)

(2)如何把事情写清楚:要注意事情的起因、经过和结果。

(3)着重指导学生在写人物时要写出人物的神情、动作、语言、心理等,丰富人物形象,丰富自己的表达。(板书:写出人物的神情、动作、心理、语言)

四、学生习作,下笔成文。

动笔起草。教师巡回指导。

1.学生开始自己的习作。

2.教师巡回指导,对有困难的学生提供帮助,在优秀习作的旁边作标记,争取对每个学生的习作情况了然于胸。

五、交流习作,指导修改。

1.请写出优秀习作的学生朗读自己的习作。

2.教师引导学生进行评价、修改。

3.学生自己修改自己的习作。

设计意图:

写作后,再引导学生修改,培养学生修改习作的能力和耐心。

六、与人分享,交流乐趣。

1.将自己的习作读给所写的人,或者爸爸妈妈听。与他人分享习作的快乐,并再次修改自己的习作。

2.将修改后的习作誊抄在习作本上。

【板书设计】

习作:身边那些有特点的人

抓住人物特点写

写出人物的神情、动作、心理、语言

1.围绕词语展开交流,确定习作对象。

教学之初,应引导学生关注教材提供的“热心肠、智多星、小问号、乐天派、小书虫”等9个词语,并组织学生展开交流。先引导学生发现每个词语都表现了人物的一个特点,有的是表现人物的品质,如“热心肠、智多星”;有的是表现人物的性格特点,如“乐天派、幽默王子、小问号”;有的则是表现人物的兴趣爱好,如“昆虫迷、小书虫、故事大王、运动健将”。再让学生说说这些词语让他(她)想到了谁,为什么会想到这个人。

为了拓展选材范围,可以启发学生进一步思考:“你还想到了哪些这样的词语?这些词语可以用来形容哪些人?”鼓励学生打开思路,如“飞毛腿”指的是跑得特别快的人;“神算子”则专指预言过的事情发生了,说话很准的人。教师要唤醒学生的生活经验,引导他们发现日常生活中有特点的人,并注意引导学生多从正面发现人物的特点。

需要注意的是,如果有学生想写从电视或书本上了解到的人物,虽然不是“身边”的人,也不要急于否定。只要学生真的了解这个人,并能把人物的特点写出来即可,三年级还是要注意保护学生的习作兴趣。另外,三年级的小学生是非观念不强,也许会出现选择“鼻涕虫、马大哈”等不良行为特点来写的情况,教师在选材时就要加以正确引导。

2.借助学习伙伴的提示,明确习作的思路。

教材的两个泡泡框中的内容指出了习作的两个思路。教学时,应让学生先读一读,然后交流讨论,两个泡泡有什么不同,教师应小结:第一个“泡泡”告诉我们可以写一件具体的事例,通过这个事例表现出人物的特点。比如,“提起‘小书虫’,我可要推荐我的好朋友——李想了。记得有一次大课间,大家都跑出去玩了,只有他没有动,捧着一本……”

第二个“泡泡”告诉我们可以通过人物一系列的日常表现来体现这个人的特点。比如,“乐乐的确是个名副其实的‘乐天派’,成天笑呵呵的。别人把她心爱的笔弄坏了,她不生气;刚到游乐场就下雨了,她也不难过……”还可以让学生开动脑筋,想想能不能用其他的方式来表现人物的特点。总之,要通过交流的过程,开拓学生习作的思路。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

语 文 园 地

【教学目标】

1.学会结合本单元课文,明确理解难懂句子的方法。

2.结合画面识字。

3.理解同一个词语在不同语境中的意思;学会围绕一个意思写句子。

4.积累与知错就改有关的名言。

【教学准备】

多媒体课件

【课时安排】

1课时

【教学过程】

一、揭题导入。

今天我们来学习语文园地的内容。(板书:语文园地)

二、交流平台。

板块一:交流平台。

1.(出示课件)

我发现,理解难懂的句子和理解难懂的词语,方法比较相近。

(1)小组讨论:理解词语的方法有哪些?

(2)小组派代表做汇报发言。

预设:理解词语的方法有联系上下文,在语境中理解。

预设:理解词语的方法有结合生活经验理解。

预设:实在不好理解的词语可以查字典、词典,或者上网查资料,还可以向别人请教。

2.(出示课件)

结合生活经验,我理解了《剃头大师》里“这一会儿痛一会儿痒的,跟受刑一样”这句话,因为我也有过这样的经历。

(1)小组讨论:读了这段话,你认为理解难懂的句子可以用什么方法?

(2)小组代表发言:理解难懂的句子,可以运用“结合生活经验”的方法。

3.(出示课件)

联系上下文,我知道了“只见松林里一个个斗笠像蘑菇一样”,原来是在写小孩子们的样子。

读了这段话,你认为理解难懂的句子可以用什么方法?

小组讨论交流,全班交流:

(理解难懂的句子,可以运用联系上下文的方法,“是谁一声欢叫把雨珠抖落”,是写小孩子采到蘑菇时高兴地叫了起来,因此,这里是说一个个头戴斗笠的孩子像蘑菇)

4.(出示课件)

理解难懂的句子,还可以查查资料,或者向别人请教。

5.教师小结:理解难懂的句子,可以运用“结合生活经验、联系上下文、查找资料、向别人请教”等方法。(板书:理解难懂的句子的方法:结合生活经验、联系上下文、查找资料、向别人请教等)

设计意图:

出示交流内容,通过对例句的分析,学习理解句子的方法。

板块二:识字加油站。

1.(出示课件)

读一读,说说你看到的画面。

出示书中词语。

2.指名拼读生字,齐读画面上的词语,指名领读。

注意读准“瞭、巡、缆”。

3.小组同学对比读,互相交流。

4.图文结合,用自己的话说一说画面的内容。(出示课件)

(示例:旭日东升,海滨哨所,海防战士们早已起床,他们有的站在一艘军舰上向四周瞭望,有的在附近岛屿上四处巡航。沙滩上,美丽的贝壳静静地躺着,和缆绳、铁锚相望,他们一起说着悄悄话)(板书:结合画面识字)

设计意图:

看图识字,并用上这些词语,想象画面,连成一段话,训练学生的写话能力。

三、词句段运用。

板块三:词句段运用。

(一)(出示课件)

读一读,说说两组加点词语意思的不同。

出示书中句子。

1.读一读,指名读,齐读,男女比赛读。

2.说一说,小组交流,读读句子,每组句子中加点词语的意思有什么不同?

3.小组代表发言。(板书:在语境中理解词语)

第一组句子,加点的字是“熟”。第一句话中“熟”的意思是“食物烧煮到可以食用的程度”;第二句话中“熟”的意思是“熟练,表示程度深”。

第二组句子,加点的词语是“味道”。第一句话中“味道”的意思是“味”;第二句话中“味道”的意思是“趣味,情趣”。

(二)(出示课件)

下面的例句是围绕一个意思来写的。读一读,再选一个开头照样子写一写。

出示书中例句。

1.学生自由读,指名读,师生评议。

2.说一说这两段话有什么特点。

小组交流,代表展示,师生评议。

两个例句的构成规律是:句子是围绕开头来写的,后面的部分把这个意思写得更加清楚明白。

第一句话是围绕“我的表弟小沙天生胆小”来写的;第二句话是围绕“他们高兴极了”来写的。

3.仿照上面的文段,写一段话,围绕一个意思来写。

(出示课件)(板书:围绕一个意思来写)

(1)小丽多才多艺……

示例:①小丽多才多艺,她能像百灵鸟一样演唱动听的歌曲,还能像小孔雀一样表演优美的舞蹈。

②小丽多才多艺,她不仅能歌善舞,能写会画,还会弹钢琴!

(2)雨下得真大……

示例:①雨下得真大。哇!雨点一串又一串“噼里啪啦”从天而降,打在地上溅起了一朵朵美丽的水花。不一会儿汇到一起变成了潺潺流淌的小河,流向远方。往远处看,到处都是白茫茫的,分不清哪里是楼房,哪里是大树。树叶被雨水冲刷得更加翠绿、透亮,树枝摇摇晃晃的,好像快要掉到地上似的。路旁的花朵被风吹得东倒西歪,一片又一片地落到了地上,顺着雨水漂向了远方。

②雨下得真大!雨点在雨伞上溅起一朵朵晶莹的水花,顽皮地跳跃着、敲打着。雨更大了,房顶上、街道上,很快溅起了白茫茫的水雾。雨珠打在车身上、雨棚上,发出敲鼓一样的声音,似乎是大自然在开一场盛大的音乐会。

设计意图:

词句段的设计其实就是对“围绕一个意思”写片段的运用与实践。

四、日积月累。

板块四:日积月累。

1.出示书中“日积月累”的内容。

2.师范读,学生跟读,自由朗读。

3.以上都是关于什么的名言?(都是关于知错就改的名言)

(板书:关于知错就改的名言)

4.它们的意思分别是什么?(课件出示)

见善则迁,有过则改:君子见到美善的品行就倾心追随、努力学习,有了错误就迅速改正。

过而不改,是谓过矣:有过错却不加以改正,这才是真正的过错。

人谁无过?过而能改,善莫大焉:一个人谁能没有过错?犯了错误而能改正,没有比这更好的事了。

5.自由朗读,积累背诵。

五、课堂小结。

通过本节课的学习,我们交流了理解句子的方法,学会了结合画面自主识字、根据语境理解词语、围绕一个意思写一段话,还积累和理解了关于知错就改的名言。

【板书设计】

语文园地

理解难懂的句子的方法:结合生活经验、联系上下文、查找资料、向别人请教

结合画面识字

在语境中理解词语 围绕一个意思来写

关于知错就改的名言

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地