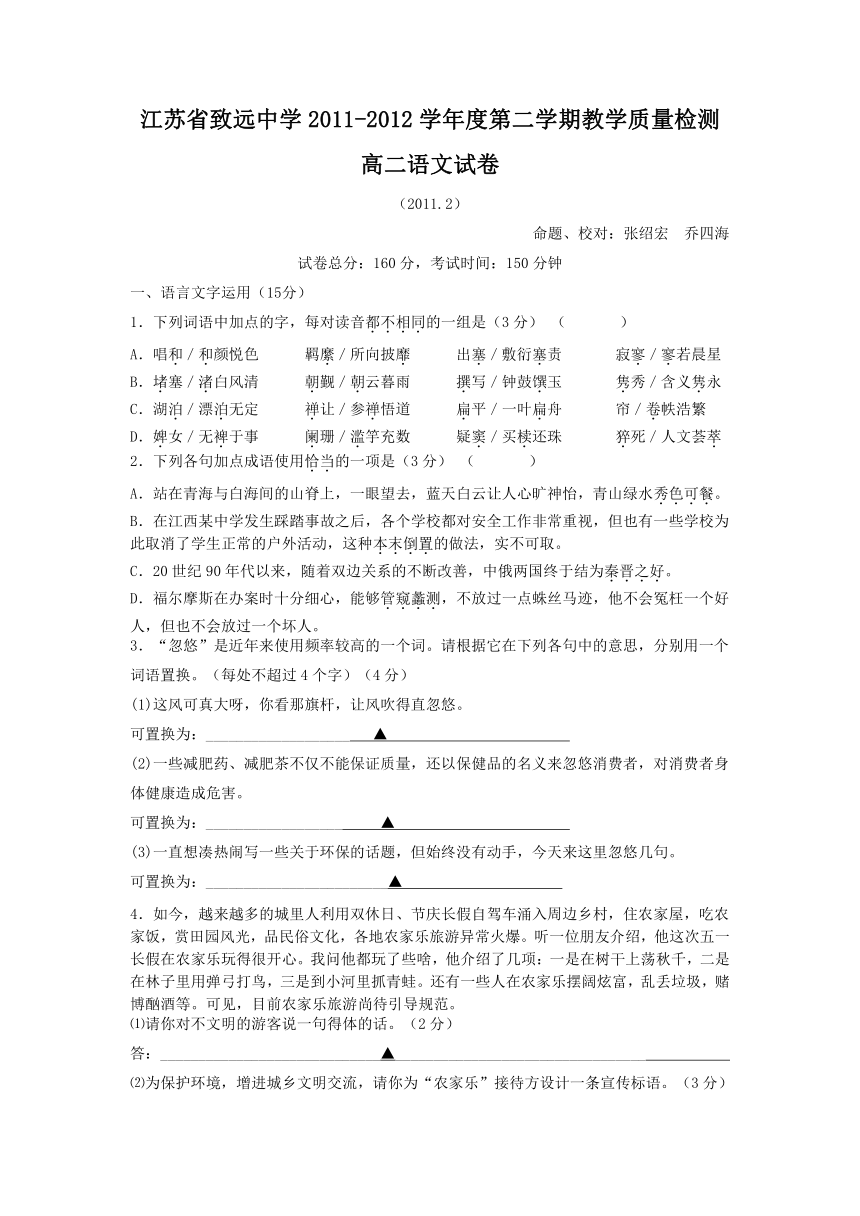

江苏省致远中学2011-2012学年度第二学期教学质量检测高二语文试卷

文档属性

| 名称 | 江苏省致远中学2011-2012学年度第二学期教学质量检测高二语文试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-03-05 19:33:09 | ||

图片预览

文档简介

江苏省致远中学2011-2012学年度第二学期教学质量检测

高二语文试卷

(2011.2)

命题、校对:张绍宏 乔四海

试卷总分:160分,考试时间:150分钟

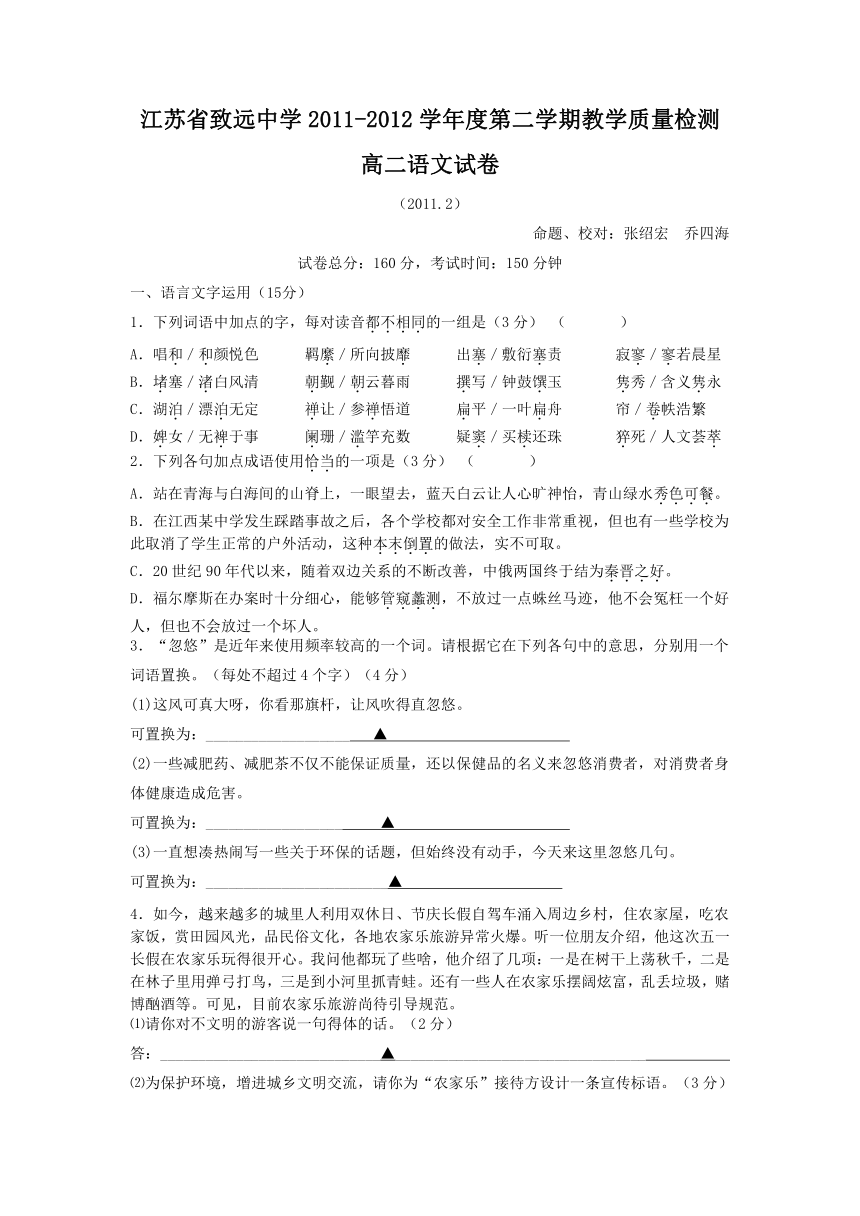

一、语言文字运用(15分)

1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一组是(3分) ( )

A.唱和/和颜悦色 羁縻/所向披靡 出塞/敷衍塞责 寂寥/寥若晨星

B.堵塞/渚白风清 朝觐/朝云暮雨 撰写/钟鼓馔玉 隽秀/含义隽永

C.湖泊/漂泊无定 禅让/参禅悟道 扁平/一叶扁舟 帘/卷帙浩繁

D.婢女/无裨于事 阑珊/滥竽充数 疑窦/买椟还珠 猝死/人文荟萃

2.下列各句加点成语使用恰当的一项是(3分) ( )

A.站在青海与白海间的山脊上,一眼望去,蓝天白云让人心旷神怡,青山绿水秀色可餐。

B.在江西某中学发生踩踏事故之后,各个学校都对安全工作非常重视,但也有一些学校为此取消了学生正常的户外活动,这种本末倒置的做法,实不可取。

C.20世纪90年代以来,随着双边关系的不断改善,中俄两国终于结为秦晋之好。

D.福尔摩斯在办案时十分细心,能够管窥蠡测,不放过一点蛛丝马迹,他不会冤枉一个好人,但也不会放过一个坏人。

3.“忽悠”是近年来使用频率较高的一个词。请根据它在下列各句中的意思,分别用一个词语置换。(每处不超过4个字)(4分)

(1)这风可真大呀,你看那旗杆,让风吹得直忽悠。

可置换为:___________________ ▲

(2)一些减肥药、减肥茶不仅不能保证质量,还以保健品的名义来忽悠消费者,对消费者身体健康造成危害。

可置换为:__________________ ▲

(3)一直想凑热闹写一些关于环保的话题,但始终没有动手,今天来这里忽悠几句。

可置换为:________________________▲

4.如今,越来越多的城里人利用双休日、节庆长假自驾车涌入周边乡村,住农家屋,吃农家饭,赏田园风光,品民俗文化,各地农家乐旅游异常火爆。听一位朋友介绍,他这次五一长假在农家乐玩得很开心。我问他都玩了些啥,他介绍了几项:一是在树干上荡秋千,二是在林子里用弹弓打鸟,三是到小河里抓青蛙。还有一些人在农家乐摆阔炫富,乱丢垃圾,赌博酗酒等。可见,目前农家乐旅游尚待引导规范。

⑴请你对不文明的游客说一句得体的话。(2分)

答:_____________________________▲_________________________________

⑵为保护环境,增进城乡文明交流,请你为“农家乐”接待方设计一条宣传标语。(3分)

答: ▲

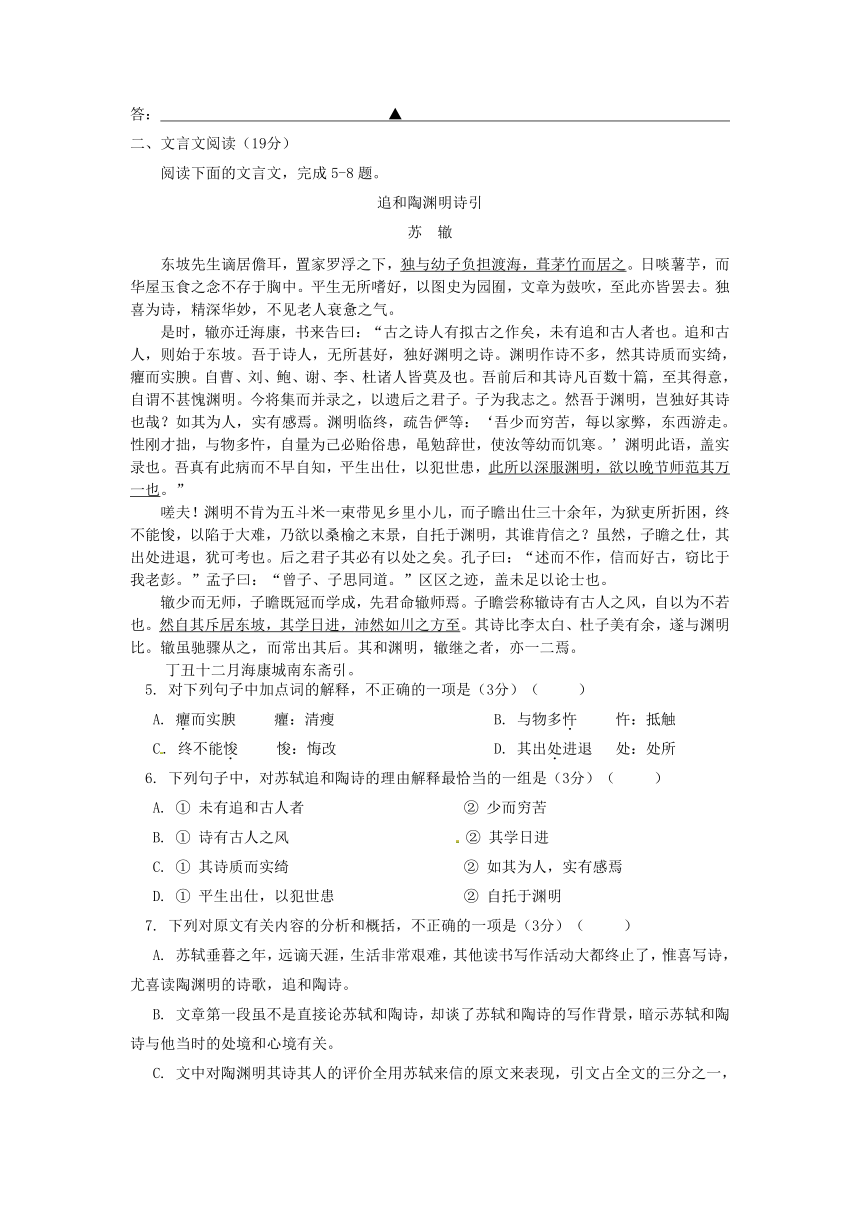

二、文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成5-8题。

追和陶渊明诗引

苏 辙

东坡先生谪居儋耳,置家罗浮之下,独与幼子负担渡海,葺茅竹而居之。日啖薯芋,而华屋玉食之念不存于胸中。平生无所嗜好,以图史为园囿,文章为鼓吹,至此亦皆罢去。独喜为诗,精深华妙,不见老人衰惫之气。

是时,辙亦迁海康,书来告曰:“古之诗人有拟古之作矣,未有追和古人者也。追和古人,则始于东坡。吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴。自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡百数十篇,至其得意,自谓不甚愧渊明。今将集而并录之,以遗后之君子。子为我志之。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。渊明临终,疏告俨等:‘吾少而穷苦,每以家弊,东西游走。性刚才拙,与物多忤,自量为己必贻俗患,黾勉辞世,使汝等幼而饥寒。’渊明此语,盖实录也。吾真有此病而不早自知,平生出仕,以犯世患,此所以深服渊明,欲以晚节师范其万一也。”

嗟夫!渊明不肯为五斗米一束带见乡里小儿,而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛,以陷于大难,乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之?虽然,子瞻之仕,其出处进退,犹可考也。后之君子其必有以处之矣。孔子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。”孟子曰:“曾子、子思同道。”区区之迹,盖未足以论士也。

辙少而无师,子瞻既冠而学成,先君命辙师焉。子瞻尝称辙诗有古人之风,自以为不若也。然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。其诗比李太白、杜子美有余,遂与渊明比。辙虽驰骤从之,而常出其后。其和渊明,辙继之者,亦一二焉。

丁丑十二月海康城南东斋引。

5. 对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A. 癯而实腴 癯:清瘦 B. 与物多忤 忤:抵触

C. 终不能悛 悛:悔改 D. 其出处进退 处:处所

6. 下列句子中,对苏轼追和陶诗的理由解释最恰当的一组是(3分)( )

A. ① 未有追和古人者 ② 少而穷苦

B. ① 诗有古人之风 ② 其学日进

C. ① 其诗质而实绮 ② 如其为人,实有感焉

D. ① 平生出仕,以犯世患 ② 自托于渊明

7. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A. 苏轼垂暮之年,远谪天涯,生活非常艰难,其他读书写作活动大都终止了,惟喜写诗,尤喜读陶渊明的诗歌,追和陶诗。

B. 文章第一段虽不是直接论苏轼和陶诗,却谈了苏轼和陶诗的写作背景,暗示苏轼和陶诗与他当时的处境和心境有关。

C. 文中对陶渊明其诗其人的评价全用苏轼来信的原文来表现,引文占全文的三分之一,这样更贴近苏轼的本意,也含蓄地表达了苏辙对陶诗不作评论的态度。

D. 本文是苏辙应苏轼要求为其和陶诗写的序言,文章充分肯定了苏诗的成就,对苏轼追和陶诗的心迹委婉地表达了自己的观点,并相信后人自有公论。

8. 把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1) 独与幼子负担渡海,葺茅竹而居之。(3分)

▲

(2) 此所以深服渊明,欲以晚节师范其万一也。(4分)

▲

(3) 然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。(3分)

▲

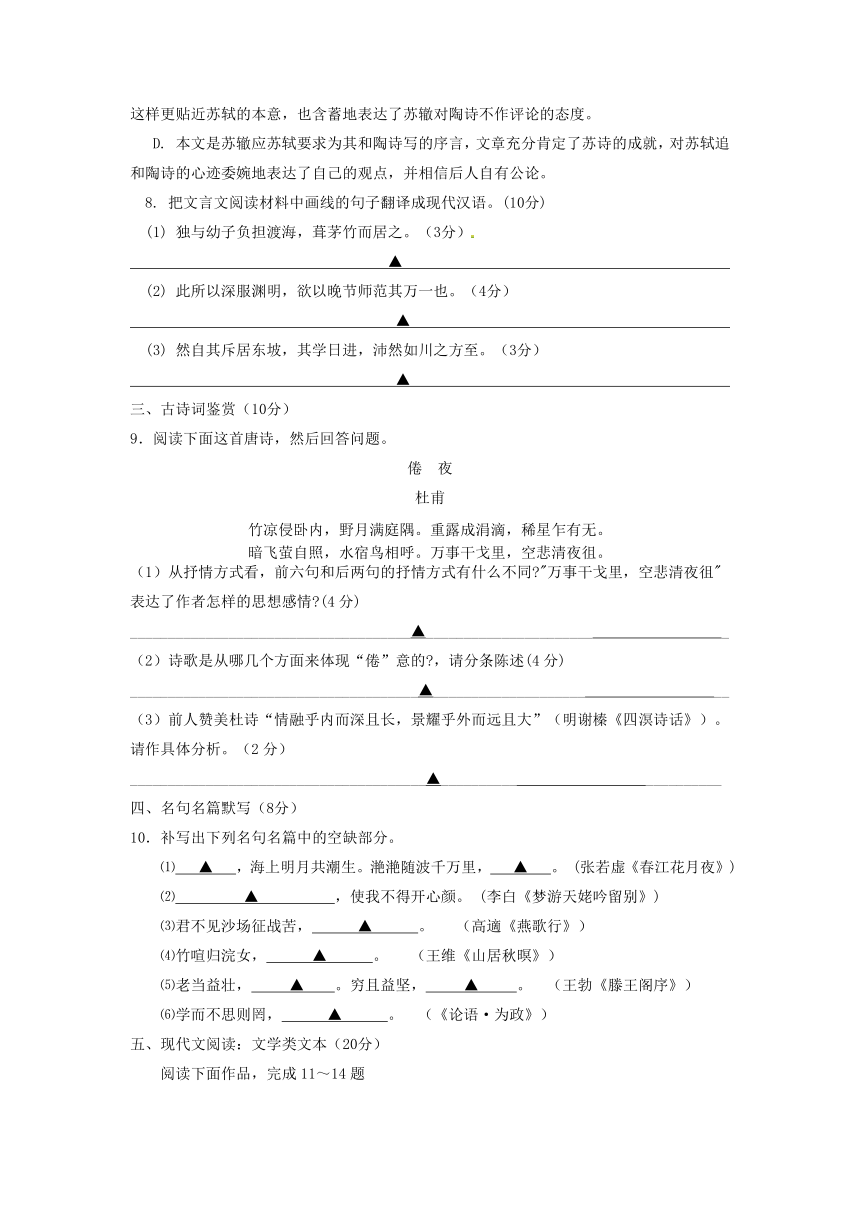

三、古诗词鉴赏(10分)

9.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

倦 夜

杜甫

竹凉侵卧内,野月满庭隅。重露成涓滴,稀星乍有无。

暗飞萤自照,水宿鸟相呼。万事干戈里,空悲清夜徂。

(1)从抒情方式看,前六句和后两句的抒情方式有什么不同 "万事干戈里,空悲清夜徂"表达了作者怎样的思想感情 (4分)

_____________________________________▲______________________ _

(2)诗歌是从哪几个方面来体现“倦”意的 ,请分条陈述(4分)

______________________________________▲____________________ __

(3)前人赞美杜诗“情融乎内而深且长,景耀乎外而远且大”(明谢榛《四溟诗话》)。请作具体分析。(2分)

_______________________________________▲__________ __________

四、名句名篇默写(8分)

10.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

⑴ ▲ ,海上明月共潮生。滟滟随波千万里, ▲ 。 (张若虚《春江花月夜》)

⑵ ▲ ,使我不得开心颜。 (李白《梦游天姥吟留别》)

⑶君不见沙场征战苦, ▲ 。 (高適《燕歌行》)

⑷竹喧归浣女, ▲ 。 (王维《山居秋暝》)

⑸老当益壮, ▲ 。穷且益坚, ▲ 。 (王勃《滕王阁序》)

⑹学而不思则罔, ▲ 。 (《论语·为政》)

五、现代文阅读:文学类文本(20分)

阅读下面作品,完成11~14题

寒冷的味道

黄明山

⑴寒冷离我们越来越远了。

⑵有人说,地球变得越来越热了。还说有一种厄尔尼诺现象。对此,我说不出个子丑寅卯来。我只感觉到,曾经是多么可怕的寒冷,现在似乎变得可爱了起来,就像一个被误会了的擦肩而过的老朋友。

⑶也许我对寒冷还只是一知半解。是的,我仅仅接触过南方的寒冷。说得具体一点,是在过去,是在江汉平原。

⑷树是江汉平原不可多得的景致,树的旁边有湖或者河流。我想起来了,冬天的水面结了厚厚的冰。我们在河上行走。干净的树枝上也结了冰——不,是穿上了漂亮的琼衣,朔风一吹,发出有如碎玉的声响。那是一种不可模拟不可复制不可言状的绝响。我在冰上伫足仰望,在体验寒冷的厚度的同时,又领略到了寒冰的高度。

⑸冷!我的一双手冻成了两个肉包子,脚后跟早冻穿了,分别有一个洞,洞里有凝固的血,用棉絮裹着。我总是想奔跑,疼痛便在后面拼命地拽我。糟了,好像是哪根筋断了……我几乎要跌倒下去。

⑹寒冷培育的疼痛真是刻骨铭心啊!

⑺冬天也看露天电影。通常要到五里以外的地方去看。那天晚上雪刚刚停下,听说要放《冰山上的来客》,我来不及吃饭就跑了去。上身穿的是棉袄,下身穿的是绒裤,脚上穿的是胶鞋。跑了一路,身上发热。开始,人不觉得冷,渐渐,寒气陡生,看到中间,便招架不住了,肚子饿得咕咕叫,浑身冻得打哆嗦。那真正是饥寒交迫啊。我咬着牙,坚持把电影看完。脚已没有了知觉,就稀里糊涂地往前走。一路上,我是弹跳着回去的。我一下子发现了自己的脆弱,又一步步变得坚强起来。那天看了“冰山”,对比之下,这点寒冷算什么?

⑻寒冷,每每使我们的精神处于一种亢奋的状态,从这一点说,寒冷似乎有了酒的成份。

⑼最幸福的时刻,是围着树蔸烤就的一堆火,炖着狗獾肉从雪森林的狗獾洞里猎获的战果),或者鸡子、粉条、霉渣巴、干豆角、大白菜……端着暖手的碗香喷喷地吃着,看那门外的雪轰轰烈烈地下着,这时的寒冷又有了一种隽永的滋味。

⑽而回忆中的寒冷更有着异乎寻常的味道。

⑾现在不同了,风也刮得没有了规律,雪也下得没有了条理。瞧,都立春了,雪不知还在哪里开小差。冬天,失却了原来的寒冷。

⑿可孩子们却一个劲地喊冷。冷从何来?上上下下穿得规规矩矩,裹得严严实实,帽子、围巾、耳套、手套,应有尽有。晚上睡觉,要么铺好电热毯,要么灌上热水袋,条件好的,空调一开,暖气就来。本来寒冷就那么一丁点,还把它拒之门外,这就是我们目前的生活。孩子们并不知道什么是真正的寒冷,又在无微不至的关怀下丧失了体验寒冷的机会。不知冷,何识暖?如此下去,孩子们生命的潜质何以得到发挥,又何以像草木那样蓬勃成人间壮丽的风景?

⒀不仅仅是孩子们。

⒁我们已经有了太多的安逸,衣、食、住、行,还有我们的思想。不让汗水流出来,不让寒冷苦心志,把自己装在五彩缤纷的温室里,然后长成一朵朵精美的花朵,我不知道会有什么好结果。

⒂我真担心,随着科学的不断进步,我们将在不知冷暖的状态下变得弱不禁风。

⒃寒冷,是我们生命所需要的盐啊。

⒄寒冷还会来的。

11.请品味加点词语在文中的表达特色和表达效果。(4分)

(1)风一丝不苟地钻进我的脖子,直到我的胸膛。

_____________________________▲____________________________________

(2)瞧,都立春了,雪还不知在哪里开小差。

______________________________▲___________________________________

12.第⑶段中,作者为什么说“也许我对寒冷还只是一知半解”?这句话在全文中起什么作用?(4分)

_______________________________▲______________________________________________

13.从文中看,作者回忆中的“寒冷”有哪些“异乎寻常”的味道?(6分)

_________________________________▲____________________________________________

14.第⑴段作者说“寒冷离我们越来越远了”,最后一段又说“寒冷还会来的”,请探究作者这样表达的理由。(6分)

___________________________________▲__________________________________________

六、现代文阅读:论述类文本(18分)

阅读下面的文字,完成15—17题。

项羽何以输给刘邦

易中天

刘邦战胜项羽,常常让人觉得不可思议。项羽是个贵族,是个英雄;刘邦是个贫民,是个流氓。项羽的出身是相当高贵的,他的祖父是楚国名将,到了项羽父亲他们这一代,这个家族就开始破落了,不过破落也还是贵族。刘邦是没有名也没有字的,他被唤做刘季,就是刘小的意思;项羽可是正儿八经有名字的,叫做项籍,也是有字的,叫项羽。

楚汉战争中,刘邦手下有一个神箭手楼烦一箭就把项羽那边的一个人给射死了。项羽大怒,出来往那儿一站大吼一声,楼烦被吓得屁滚尿流。在灭秦和楚汉战争中,项羽几乎是每战必胜。而刘邦的本事就是司马迁说的“好酒及色”。在整个战争中,没有一场战争是刘邦指挥的。刘邦的本事只有一句话——为之奈何 问张良,问陈平,问韩信。

但是我们如果冷静地分析,就会发现刘邦的胜利是有道理的。刘邦攻进了关中,后来项羽也进入了咸阳,他们获得了推翻秦王朝的胜利。在这场胜利面前,刘邦和项羽的表现完全不同。刘邦不杀子婴,约法三章,秋毫无犯。这是一个了不得的举动。范增对项羽说,项王,刘邦这个人可不能小看。但项羽听不进去,杀子婴,烧宫室,屠咸阳……项羽完全不动脑筋。有人劝说项羽,说咸阳这个地方是帝王之都,您应该定都咸阳。但是,这个时候秦宫已经被项羽烧光了,也没地方住了,项羽又一门心思想回老家去。于是就说了这样的话:“富贵而不还乡,如衣锦夜行。”到了楚汉战争的最后关头,刘邦准备和项羽在垓下会战,这时韩信、彭越和英布都按兵不动。这时候刘邦就问张良说,子房啊,我准备胜利以后把天下给分了,你看分给哪些人比较合适呢 张良说,彭越和英布本来是在楚汉之间摇摆的,现在倾向于汉;韩信现在独当一面,如果你愿意把土地分给他们的话,他们一定会来帮助你合围项羽的。刘邦说行,就这么跟他们约定了。结果这几支军队全都来了,把项羽团团围住,予以消灭。

韩信说,项王这个人婆婆妈妈的,将士有谁受了伤,他会亲自拎着饭篮去探视,流着眼泪拉着你的手,说长道短。可是我们有了战功,他要封一个官爵,一颗印捏在手上,磨过来磨过去,直到方的变成圆的,他都不给人。

这是一个英雄辈出的时代。刘邦是英雄,项羽是英雄,只不过他们是不同的英雄而已。项羽是本色英雄,他所表现的是自己的英雄本色,是没有遮掩顾忌、不计利害成败地把它表现出来,因此在“成者王败者寇”这样一种历史传统中,项羽依然能得到人们的凭吊和同情。

(节选自《易中天品读汉代风云人物》,有删改)

15.作者认为,“刘邦战胜项羽,常常让人觉得不可思议”的原因有哪些?(6分)

▲

16.本文认为项羽输给刘邦是有道理的,作者运用对比手法,从哪几个方面论述理由 (8分)

▲

17.项羽进入咸阳后说了句“富贵而不还乡,如衣锦夜行”,如何理解评价他此时所讲的这句话 (4分)

▲

七、作文(70分)

18.阅读下面文字,按要求作文。

犹太有句名言,叫做没有卖不出去的豆子。买豆子的人如果没有卖出豆子,他就把豆子拿回来,加入水让它发芽,几天后就可以卖豆芽。如果豆芽卖不动,那么干脆让它长大些,卖豆苗。而豆苗如果卖不动,再让它长大些,移植到花盆里,当作盆景。如果盆景卖不出去,那么就再次移植到泥土里,让它长大,几个月后,他就会结出许多新豆子。一粒豆子变成成千上万颗豆子,这不是更大的收获吗?

要求自选角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不得少于800字,不要套作,不得抄袭。

参考答案

1、C(A“廖”读音相同;B“撰”“馔”读音相同;D“婢”“裨”读音相同)

2、A(秀色可餐:一是形容女子姿容秀美,二是形容景色优美。B本末倒置:比喻把主要和次要的颠倒了。而“安全工作”与“户外活动”并没有主次之分,此处应用“因噎废食”。 C秦晋之好:泛指两姓联姻,而非泛指友好关系。 D管窥蠡测:从竹管里看天,用瓢测量海水,比喻眼光狭窄,见识短浅,此处可用“明察秋毫”。)

3、(示例)(1)晃动 (2)欺骗 (3)闲聊(答对1个给1分,答对两个给2分,答对3个给4分)

4、⑴、示例:这一方美丽和谐的净土,需要您用心呵护。(2分,得体即可)

⑵、示例①:留下城市文明,带走农家快乐。 示例②:“农家乐”,乐农家。 (3分,要求内容明确,表述明晰)

5、(3分) D(处:隐居 )

6、(3分) C

7、(3分) C(“含蓄地表达了苏辙对陶诗不作评论的态度”的说法没有依据)

8、(10分) ① (3分)只和幼子挑着担子过海,建造茅竹之屋(或“修建茅竹之屋”、“用茅竹建屋”)居住(或“居住在那里”)。(3分。“负担”“葺茅竹”“居”三个得分点)

②(4分) 这就是深深佩服陶渊明,想在晚年多少学习一点陶渊明行为的原因啊。(4分。“此所以”“晚节”“师范”“万一”四个得分点)

③(3分) 但是自从他被贬居住在东坡,他的学问一天天地进步(或“与日俱进”),(才思)充沛的样子如大河之水正在涌来。(3分。“斥”“日进”“沛然如川之方至”三个得分点)

注意:以上翻译必须在语句通顺的基础上再分点给分。

【参考译文】

东坡先生被贬谪居海南,将家安置在罗浮山下,只和幼子挑着担子过海,建造茅竹之屋居住。每天吃的是番薯芋类,心中不存在住华屋享玉食的念头。他平生没有嗜好,不过是把读图书史册当作游园林,把写文章当作吹奏乐器,到此时也都放弃了,只是喜欢作诗,所作的诗歌内容精妙深刻,形式华丽美妙,看不到老年人的衰老疲惫之气。

这时我也贬到了海康,子瞻来信告诉我说:“古代诗人,有摹拟古人的诗作,没有追和古人的。追和古人是从我开始的。我对于诗人没有特别爱好的,只好陶渊明诗。渊明作诗不多,但他的诗看似质朴其实华美,看似清瘦其实丰腴,从曹植、刘琨、鲍照、谢灵运、李白、杜甫等人以来,都不如他。我前后共追和了他一百几十首诗,写到那得意处,自认为不比陶渊明差多少,现在将要把这些诗收集起来一并编录成书,用来留给后来君子。你替我记下这事。

但我对于陶渊明,难道是只爱他的诗吗?对他的为人,我实在有些感想。陶渊明临死前告诉他的儿子陶俨等人:‘我自幼穷苦,每因家贫,四处奔波,我性情刚直才智拙笨,与周围多有抵触。自己替自己考虑,必定会给你们留下世俗的祸患,我勤勉了一生而今去世,使你们年幼却要遭受饥寒。’渊明这些话,恐怕是实录啊。我如今真是有这样的毛病,但自己没有及早发现。半生做官,触犯世人,这就是深深佩服渊明,想在晚年多少学习一点陶渊明的行为的原因啊。”

唉,渊明不肯为五斗米整衣戴冠拜见乡里小儿。但子瞻作官三十几年,被狱吏困辱,却始终不能悔改以致陷此大难之中,竟想在晚年将精神寄于渊明,这谁能相信呢?虽然如此,子瞻为官,他的去就进退还是可以考察的,后世君子,必有能加以正确评判的。孔子说:“传述古籍而不随便创作,相信而且喜爱古代文化,我私下把自己与老彭相比。”孟子说:“曾子与子思两人所走的道路是相同的。”小小的行迹,是不足用以议论读书人的啊。

我小时没有老师,子瞻成年后学有所成,先父让我向他学习。子瞻曾说我的诗有古人之风,他自以为不如我,但是自从他被贬居住在东坡,他的学问一天天地进步,(才思)充沛的样子如大河之水正在涌来。他的诗比李白、杜甫还好,可与陶渊明相比。我虽急奔追随他,却常落在他后面。他和渊明的诗,我能赶上的,也不过一二首啊。

丁丑年十二月序于海康城南东斋。

9、答:(1)前六句是借景抒情(1分),后两句是直抒胸臆(1分)。忧国忧时(1分),报国无门(1分)。

(2) ①身倦(1分):自月升到月落,诗人不曾合眼(2分);②心倦(1分):诗人心事重重,彻夜难眠(2分)。

(3)前人赞美杜诗“情融乎内而深且长,景耀乎外而远且大”(明谢榛《四溟诗话》)。这首诗中由于诗人以“情眼”观景、摄景,融情于景,故诗的字面虽不露声色,只写“夜”,不言“倦”,只写“耀乎外”的景,不写“融乎内”的情,但诗人的羁孤老倦之态,忧国忧时之情,已从这特定的“情中之景”里鲜明地流露出来。在这里,情与景,物与我,妙合无垠,情寓于景,景外合情,读之令人一咏三叹,味之无尽。

10、略。

11、⑴“一丝不苟”本义是形容办事认真,连最细微的地方也不马虎。用在这里形象生动地写出了风一个劲地往“我”身上吹的情形,表现了天气非常寒冷。⑵“开小差”本义是比喻思想不集中,用在这里形象生动地写出了过了下雪的季节,雪还没下的情形,富有情趣。(每题2分。)

12、(4分)(1)在过去,我仅仅接触过南方的寒冷,体验寒冷程度不够深刻。(2分)(2)引起下文,引出寒冷体验的叙述和对寒冷的感悟。(2分)

13、(6分)寒冷带来的美景;寒冷给我一种疼痛的味道;寒冷可以使人精神振奋;寒冷也有一种隽永的味道,使人感受到生活的温暖。(答出一点得2分,答出三点得6分)

14、(6分)开头是说人们对生活中“寒冷”体验的机会越来越少(2分);结尾说经历“寒冷”不仅是生活的自然规律,而遭受挫折乃至磨难等人生的“寒冷”更是生命的成长规律;人需要“寒冷”以发挥生命潜质,锻炼意志品格,使自己坚强勇敢。文章由实到虚,首尾呼应,紧扣主题,使主旨更加突出。

15、(1)项羽是个贵族,是个英雄;刘邦是个贫民,是个流氓。(2)项羽的能力是很强的,而且他非常勇敢,几乎每站必胜;而刘邦只喜欢酒色,没有指挥过一场战争。

16、(1)在胜利面前表现出的心态,刘邦志向远大,项羽鼠目寸光。(2)在待人方面,刘邦豁达大度,项羽气量狭窄。(3)刘邦能分利于人,获得支持,项羽虽能施以小惠,却不能与下属分享战功。(4)刘邦善于接受别人的建议,项羽却听不进别人的劝告。

17、这句话充分反映出项羽不听旁人劝告只求衣锦还乡的心理,与刘邦相比更显示出他的目光短浅,同时在胜利面前的这种得意狂妄,也是他输给刘邦的原因之一。

18、作文立意:1、正确面对挫折;2、不要轻言放弃;3、调整心态, 改变自己;4、机会就在前方

附 2011年作文评分标准

类别 分数 构思 选材 结构 语言

一类卷 70--63 新巧、独到,立意深刻,有启发性 材料新鲜、丰富,形象丰满、感人。 精巧、严谨 词语生动、句式灵活,文句有意蕴。

二类卷 62--56 构思教好,立意准确 选材合适得当 结构完整 准确、恰当

三类卷 55--49 构思平平,立意正确 选材基本得当 结构基本完整 通顺、平实

四类卷 48--42 基本通顺

五类卷 41--28 构思低幼,立意偏颇 材料与观点有明显悖离 结构混乱 不通顺,有明显语病

六类卷 27--0 没有构思,立意庸俗 选材陈旧无聊 无章无序 低幼、粗俗

说明:

一.评分坚持内容和形式的统一。首先从构思立意、选材用材、结构布局和语言表达等大的方面来综合评价,确定其大致所在的类别,再根据文章细部的差异特点上下浮动。

切题准确,语言表达好,且立意选材、结构方面多有突出之处,为一类卷。

符合题意,语言表达教好,在另外三方面有一方面较突出,为二类卷。

符合题意,立意正确,语言通顺、平实,结构基本完整,为三类卷。

构思立意等与三类卷基本相似,但语言基本通顺或泛泛而谈,无新意,无意蕴,语言表达一般,为四类卷。

虽然基本符合题意,但其余三方面明显较弱,为五类卷。

综合评价四个方面都比较差的,或者如评分细则“个案处理”中①④项的,或穿靴戴帽,生拉硬扯的,或另起炉灶,与主题无关,均为六类卷。

二.个案处理

① 确认抄袭,三分之二内容相同,不超过20分;内容基本相同,不超过10分。

② 写成诗歌的一律提交专家组。

③ 未完篇的不超过46分,不满100字,0—5分;200字左右6—10分;300字左右11—20分;400字左右21—30分;500字左右31—40分;600字左右41—46分。完篇而字数不足,正常赋分之后再扣字数不足分。字数不足没少50字扣1分,扣满3分为止。未完篇的不再扣字数不足分。

④ 游戏考试、游戏人生、语言粗俗、格调低下的“问题卷”,赋分最高不超过40分;凡是思想情感庸俗低下,即使完篇切题,文章赋分最高不得超过25分,如果内容恶俗不堪,赋分最高不超过13分。

高二语文试卷

(2011.2)

命题、校对:张绍宏 乔四海

试卷总分:160分,考试时间:150分钟

一、语言文字运用(15分)

1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一组是(3分) ( )

A.唱和/和颜悦色 羁縻/所向披靡 出塞/敷衍塞责 寂寥/寥若晨星

B.堵塞/渚白风清 朝觐/朝云暮雨 撰写/钟鼓馔玉 隽秀/含义隽永

C.湖泊/漂泊无定 禅让/参禅悟道 扁平/一叶扁舟 帘/卷帙浩繁

D.婢女/无裨于事 阑珊/滥竽充数 疑窦/买椟还珠 猝死/人文荟萃

2.下列各句加点成语使用恰当的一项是(3分) ( )

A.站在青海与白海间的山脊上,一眼望去,蓝天白云让人心旷神怡,青山绿水秀色可餐。

B.在江西某中学发生踩踏事故之后,各个学校都对安全工作非常重视,但也有一些学校为此取消了学生正常的户外活动,这种本末倒置的做法,实不可取。

C.20世纪90年代以来,随着双边关系的不断改善,中俄两国终于结为秦晋之好。

D.福尔摩斯在办案时十分细心,能够管窥蠡测,不放过一点蛛丝马迹,他不会冤枉一个好人,但也不会放过一个坏人。

3.“忽悠”是近年来使用频率较高的一个词。请根据它在下列各句中的意思,分别用一个词语置换。(每处不超过4个字)(4分)

(1)这风可真大呀,你看那旗杆,让风吹得直忽悠。

可置换为:___________________ ▲

(2)一些减肥药、减肥茶不仅不能保证质量,还以保健品的名义来忽悠消费者,对消费者身体健康造成危害。

可置换为:__________________ ▲

(3)一直想凑热闹写一些关于环保的话题,但始终没有动手,今天来这里忽悠几句。

可置换为:________________________▲

4.如今,越来越多的城里人利用双休日、节庆长假自驾车涌入周边乡村,住农家屋,吃农家饭,赏田园风光,品民俗文化,各地农家乐旅游异常火爆。听一位朋友介绍,他这次五一长假在农家乐玩得很开心。我问他都玩了些啥,他介绍了几项:一是在树干上荡秋千,二是在林子里用弹弓打鸟,三是到小河里抓青蛙。还有一些人在农家乐摆阔炫富,乱丢垃圾,赌博酗酒等。可见,目前农家乐旅游尚待引导规范。

⑴请你对不文明的游客说一句得体的话。(2分)

答:_____________________________▲_________________________________

⑵为保护环境,增进城乡文明交流,请你为“农家乐”接待方设计一条宣传标语。(3分)

答: ▲

二、文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成5-8题。

追和陶渊明诗引

苏 辙

东坡先生谪居儋耳,置家罗浮之下,独与幼子负担渡海,葺茅竹而居之。日啖薯芋,而华屋玉食之念不存于胸中。平生无所嗜好,以图史为园囿,文章为鼓吹,至此亦皆罢去。独喜为诗,精深华妙,不见老人衰惫之气。

是时,辙亦迁海康,书来告曰:“古之诗人有拟古之作矣,未有追和古人者也。追和古人,则始于东坡。吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴。自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡百数十篇,至其得意,自谓不甚愧渊明。今将集而并录之,以遗后之君子。子为我志之。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。渊明临终,疏告俨等:‘吾少而穷苦,每以家弊,东西游走。性刚才拙,与物多忤,自量为己必贻俗患,黾勉辞世,使汝等幼而饥寒。’渊明此语,盖实录也。吾真有此病而不早自知,平生出仕,以犯世患,此所以深服渊明,欲以晚节师范其万一也。”

嗟夫!渊明不肯为五斗米一束带见乡里小儿,而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛,以陷于大难,乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之?虽然,子瞻之仕,其出处进退,犹可考也。后之君子其必有以处之矣。孔子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。”孟子曰:“曾子、子思同道。”区区之迹,盖未足以论士也。

辙少而无师,子瞻既冠而学成,先君命辙师焉。子瞻尝称辙诗有古人之风,自以为不若也。然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。其诗比李太白、杜子美有余,遂与渊明比。辙虽驰骤从之,而常出其后。其和渊明,辙继之者,亦一二焉。

丁丑十二月海康城南东斋引。

5. 对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A. 癯而实腴 癯:清瘦 B. 与物多忤 忤:抵触

C. 终不能悛 悛:悔改 D. 其出处进退 处:处所

6. 下列句子中,对苏轼追和陶诗的理由解释最恰当的一组是(3分)( )

A. ① 未有追和古人者 ② 少而穷苦

B. ① 诗有古人之风 ② 其学日进

C. ① 其诗质而实绮 ② 如其为人,实有感焉

D. ① 平生出仕,以犯世患 ② 自托于渊明

7. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A. 苏轼垂暮之年,远谪天涯,生活非常艰难,其他读书写作活动大都终止了,惟喜写诗,尤喜读陶渊明的诗歌,追和陶诗。

B. 文章第一段虽不是直接论苏轼和陶诗,却谈了苏轼和陶诗的写作背景,暗示苏轼和陶诗与他当时的处境和心境有关。

C. 文中对陶渊明其诗其人的评价全用苏轼来信的原文来表现,引文占全文的三分之一,这样更贴近苏轼的本意,也含蓄地表达了苏辙对陶诗不作评论的态度。

D. 本文是苏辙应苏轼要求为其和陶诗写的序言,文章充分肯定了苏诗的成就,对苏轼追和陶诗的心迹委婉地表达了自己的观点,并相信后人自有公论。

8. 把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1) 独与幼子负担渡海,葺茅竹而居之。(3分)

▲

(2) 此所以深服渊明,欲以晚节师范其万一也。(4分)

▲

(3) 然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。(3分)

▲

三、古诗词鉴赏(10分)

9.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

倦 夜

杜甫

竹凉侵卧内,野月满庭隅。重露成涓滴,稀星乍有无。

暗飞萤自照,水宿鸟相呼。万事干戈里,空悲清夜徂。

(1)从抒情方式看,前六句和后两句的抒情方式有什么不同 "万事干戈里,空悲清夜徂"表达了作者怎样的思想感情 (4分)

_____________________________________▲______________________ _

(2)诗歌是从哪几个方面来体现“倦”意的 ,请分条陈述(4分)

______________________________________▲____________________ __

(3)前人赞美杜诗“情融乎内而深且长,景耀乎外而远且大”(明谢榛《四溟诗话》)。请作具体分析。(2分)

_______________________________________▲__________ __________

四、名句名篇默写(8分)

10.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

⑴ ▲ ,海上明月共潮生。滟滟随波千万里, ▲ 。 (张若虚《春江花月夜》)

⑵ ▲ ,使我不得开心颜。 (李白《梦游天姥吟留别》)

⑶君不见沙场征战苦, ▲ 。 (高適《燕歌行》)

⑷竹喧归浣女, ▲ 。 (王维《山居秋暝》)

⑸老当益壮, ▲ 。穷且益坚, ▲ 。 (王勃《滕王阁序》)

⑹学而不思则罔, ▲ 。 (《论语·为政》)

五、现代文阅读:文学类文本(20分)

阅读下面作品,完成11~14题

寒冷的味道

黄明山

⑴寒冷离我们越来越远了。

⑵有人说,地球变得越来越热了。还说有一种厄尔尼诺现象。对此,我说不出个子丑寅卯来。我只感觉到,曾经是多么可怕的寒冷,现在似乎变得可爱了起来,就像一个被误会了的擦肩而过的老朋友。

⑶也许我对寒冷还只是一知半解。是的,我仅仅接触过南方的寒冷。说得具体一点,是在过去,是在江汉平原。

⑷树是江汉平原不可多得的景致,树的旁边有湖或者河流。我想起来了,冬天的水面结了厚厚的冰。我们在河上行走。干净的树枝上也结了冰——不,是穿上了漂亮的琼衣,朔风一吹,发出有如碎玉的声响。那是一种不可模拟不可复制不可言状的绝响。我在冰上伫足仰望,在体验寒冷的厚度的同时,又领略到了寒冰的高度。

⑸冷!我的一双手冻成了两个肉包子,脚后跟早冻穿了,分别有一个洞,洞里有凝固的血,用棉絮裹着。我总是想奔跑,疼痛便在后面拼命地拽我。糟了,好像是哪根筋断了……我几乎要跌倒下去。

⑹寒冷培育的疼痛真是刻骨铭心啊!

⑺冬天也看露天电影。通常要到五里以外的地方去看。那天晚上雪刚刚停下,听说要放《冰山上的来客》,我来不及吃饭就跑了去。上身穿的是棉袄,下身穿的是绒裤,脚上穿的是胶鞋。跑了一路,身上发热。开始,人不觉得冷,渐渐,寒气陡生,看到中间,便招架不住了,肚子饿得咕咕叫,浑身冻得打哆嗦。那真正是饥寒交迫啊。我咬着牙,坚持把电影看完。脚已没有了知觉,就稀里糊涂地往前走。一路上,我是弹跳着回去的。我一下子发现了自己的脆弱,又一步步变得坚强起来。那天看了“冰山”,对比之下,这点寒冷算什么?

⑻寒冷,每每使我们的精神处于一种亢奋的状态,从这一点说,寒冷似乎有了酒的成份。

⑼最幸福的时刻,是围着树蔸烤就的一堆火,炖着狗獾肉从雪森林的狗獾洞里猎获的战果),或者鸡子、粉条、霉渣巴、干豆角、大白菜……端着暖手的碗香喷喷地吃着,看那门外的雪轰轰烈烈地下着,这时的寒冷又有了一种隽永的滋味。

⑽而回忆中的寒冷更有着异乎寻常的味道。

⑾现在不同了,风也刮得没有了规律,雪也下得没有了条理。瞧,都立春了,雪不知还在哪里开小差。冬天,失却了原来的寒冷。

⑿可孩子们却一个劲地喊冷。冷从何来?上上下下穿得规规矩矩,裹得严严实实,帽子、围巾、耳套、手套,应有尽有。晚上睡觉,要么铺好电热毯,要么灌上热水袋,条件好的,空调一开,暖气就来。本来寒冷就那么一丁点,还把它拒之门外,这就是我们目前的生活。孩子们并不知道什么是真正的寒冷,又在无微不至的关怀下丧失了体验寒冷的机会。不知冷,何识暖?如此下去,孩子们生命的潜质何以得到发挥,又何以像草木那样蓬勃成人间壮丽的风景?

⒀不仅仅是孩子们。

⒁我们已经有了太多的安逸,衣、食、住、行,还有我们的思想。不让汗水流出来,不让寒冷苦心志,把自己装在五彩缤纷的温室里,然后长成一朵朵精美的花朵,我不知道会有什么好结果。

⒂我真担心,随着科学的不断进步,我们将在不知冷暖的状态下变得弱不禁风。

⒃寒冷,是我们生命所需要的盐啊。

⒄寒冷还会来的。

11.请品味加点词语在文中的表达特色和表达效果。(4分)

(1)风一丝不苟地钻进我的脖子,直到我的胸膛。

_____________________________▲____________________________________

(2)瞧,都立春了,雪还不知在哪里开小差。

______________________________▲___________________________________

12.第⑶段中,作者为什么说“也许我对寒冷还只是一知半解”?这句话在全文中起什么作用?(4分)

_______________________________▲______________________________________________

13.从文中看,作者回忆中的“寒冷”有哪些“异乎寻常”的味道?(6分)

_________________________________▲____________________________________________

14.第⑴段作者说“寒冷离我们越来越远了”,最后一段又说“寒冷还会来的”,请探究作者这样表达的理由。(6分)

___________________________________▲__________________________________________

六、现代文阅读:论述类文本(18分)

阅读下面的文字,完成15—17题。

项羽何以输给刘邦

易中天

刘邦战胜项羽,常常让人觉得不可思议。项羽是个贵族,是个英雄;刘邦是个贫民,是个流氓。项羽的出身是相当高贵的,他的祖父是楚国名将,到了项羽父亲他们这一代,这个家族就开始破落了,不过破落也还是贵族。刘邦是没有名也没有字的,他被唤做刘季,就是刘小的意思;项羽可是正儿八经有名字的,叫做项籍,也是有字的,叫项羽。

楚汉战争中,刘邦手下有一个神箭手楼烦一箭就把项羽那边的一个人给射死了。项羽大怒,出来往那儿一站大吼一声,楼烦被吓得屁滚尿流。在灭秦和楚汉战争中,项羽几乎是每战必胜。而刘邦的本事就是司马迁说的“好酒及色”。在整个战争中,没有一场战争是刘邦指挥的。刘邦的本事只有一句话——为之奈何 问张良,问陈平,问韩信。

但是我们如果冷静地分析,就会发现刘邦的胜利是有道理的。刘邦攻进了关中,后来项羽也进入了咸阳,他们获得了推翻秦王朝的胜利。在这场胜利面前,刘邦和项羽的表现完全不同。刘邦不杀子婴,约法三章,秋毫无犯。这是一个了不得的举动。范增对项羽说,项王,刘邦这个人可不能小看。但项羽听不进去,杀子婴,烧宫室,屠咸阳……项羽完全不动脑筋。有人劝说项羽,说咸阳这个地方是帝王之都,您应该定都咸阳。但是,这个时候秦宫已经被项羽烧光了,也没地方住了,项羽又一门心思想回老家去。于是就说了这样的话:“富贵而不还乡,如衣锦夜行。”到了楚汉战争的最后关头,刘邦准备和项羽在垓下会战,这时韩信、彭越和英布都按兵不动。这时候刘邦就问张良说,子房啊,我准备胜利以后把天下给分了,你看分给哪些人比较合适呢 张良说,彭越和英布本来是在楚汉之间摇摆的,现在倾向于汉;韩信现在独当一面,如果你愿意把土地分给他们的话,他们一定会来帮助你合围项羽的。刘邦说行,就这么跟他们约定了。结果这几支军队全都来了,把项羽团团围住,予以消灭。

韩信说,项王这个人婆婆妈妈的,将士有谁受了伤,他会亲自拎着饭篮去探视,流着眼泪拉着你的手,说长道短。可是我们有了战功,他要封一个官爵,一颗印捏在手上,磨过来磨过去,直到方的变成圆的,他都不给人。

这是一个英雄辈出的时代。刘邦是英雄,项羽是英雄,只不过他们是不同的英雄而已。项羽是本色英雄,他所表现的是自己的英雄本色,是没有遮掩顾忌、不计利害成败地把它表现出来,因此在“成者王败者寇”这样一种历史传统中,项羽依然能得到人们的凭吊和同情。

(节选自《易中天品读汉代风云人物》,有删改)

15.作者认为,“刘邦战胜项羽,常常让人觉得不可思议”的原因有哪些?(6分)

▲

16.本文认为项羽输给刘邦是有道理的,作者运用对比手法,从哪几个方面论述理由 (8分)

▲

17.项羽进入咸阳后说了句“富贵而不还乡,如衣锦夜行”,如何理解评价他此时所讲的这句话 (4分)

▲

七、作文(70分)

18.阅读下面文字,按要求作文。

犹太有句名言,叫做没有卖不出去的豆子。买豆子的人如果没有卖出豆子,他就把豆子拿回来,加入水让它发芽,几天后就可以卖豆芽。如果豆芽卖不动,那么干脆让它长大些,卖豆苗。而豆苗如果卖不动,再让它长大些,移植到花盆里,当作盆景。如果盆景卖不出去,那么就再次移植到泥土里,让它长大,几个月后,他就会结出许多新豆子。一粒豆子变成成千上万颗豆子,这不是更大的收获吗?

要求自选角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不得少于800字,不要套作,不得抄袭。

参考答案

1、C(A“廖”读音相同;B“撰”“馔”读音相同;D“婢”“裨”读音相同)

2、A(秀色可餐:一是形容女子姿容秀美,二是形容景色优美。B本末倒置:比喻把主要和次要的颠倒了。而“安全工作”与“户外活动”并没有主次之分,此处应用“因噎废食”。 C秦晋之好:泛指两姓联姻,而非泛指友好关系。 D管窥蠡测:从竹管里看天,用瓢测量海水,比喻眼光狭窄,见识短浅,此处可用“明察秋毫”。)

3、(示例)(1)晃动 (2)欺骗 (3)闲聊(答对1个给1分,答对两个给2分,答对3个给4分)

4、⑴、示例:这一方美丽和谐的净土,需要您用心呵护。(2分,得体即可)

⑵、示例①:留下城市文明,带走农家快乐。 示例②:“农家乐”,乐农家。 (3分,要求内容明确,表述明晰)

5、(3分) D(处:隐居 )

6、(3分) C

7、(3分) C(“含蓄地表达了苏辙对陶诗不作评论的态度”的说法没有依据)

8、(10分) ① (3分)只和幼子挑着担子过海,建造茅竹之屋(或“修建茅竹之屋”、“用茅竹建屋”)居住(或“居住在那里”)。(3分。“负担”“葺茅竹”“居”三个得分点)

②(4分) 这就是深深佩服陶渊明,想在晚年多少学习一点陶渊明行为的原因啊。(4分。“此所以”“晚节”“师范”“万一”四个得分点)

③(3分) 但是自从他被贬居住在东坡,他的学问一天天地进步(或“与日俱进”),(才思)充沛的样子如大河之水正在涌来。(3分。“斥”“日进”“沛然如川之方至”三个得分点)

注意:以上翻译必须在语句通顺的基础上再分点给分。

【参考译文】

东坡先生被贬谪居海南,将家安置在罗浮山下,只和幼子挑着担子过海,建造茅竹之屋居住。每天吃的是番薯芋类,心中不存在住华屋享玉食的念头。他平生没有嗜好,不过是把读图书史册当作游园林,把写文章当作吹奏乐器,到此时也都放弃了,只是喜欢作诗,所作的诗歌内容精妙深刻,形式华丽美妙,看不到老年人的衰老疲惫之气。

这时我也贬到了海康,子瞻来信告诉我说:“古代诗人,有摹拟古人的诗作,没有追和古人的。追和古人是从我开始的。我对于诗人没有特别爱好的,只好陶渊明诗。渊明作诗不多,但他的诗看似质朴其实华美,看似清瘦其实丰腴,从曹植、刘琨、鲍照、谢灵运、李白、杜甫等人以来,都不如他。我前后共追和了他一百几十首诗,写到那得意处,自认为不比陶渊明差多少,现在将要把这些诗收集起来一并编录成书,用来留给后来君子。你替我记下这事。

但我对于陶渊明,难道是只爱他的诗吗?对他的为人,我实在有些感想。陶渊明临死前告诉他的儿子陶俨等人:‘我自幼穷苦,每因家贫,四处奔波,我性情刚直才智拙笨,与周围多有抵触。自己替自己考虑,必定会给你们留下世俗的祸患,我勤勉了一生而今去世,使你们年幼却要遭受饥寒。’渊明这些话,恐怕是实录啊。我如今真是有这样的毛病,但自己没有及早发现。半生做官,触犯世人,这就是深深佩服渊明,想在晚年多少学习一点陶渊明的行为的原因啊。”

唉,渊明不肯为五斗米整衣戴冠拜见乡里小儿。但子瞻作官三十几年,被狱吏困辱,却始终不能悔改以致陷此大难之中,竟想在晚年将精神寄于渊明,这谁能相信呢?虽然如此,子瞻为官,他的去就进退还是可以考察的,后世君子,必有能加以正确评判的。孔子说:“传述古籍而不随便创作,相信而且喜爱古代文化,我私下把自己与老彭相比。”孟子说:“曾子与子思两人所走的道路是相同的。”小小的行迹,是不足用以议论读书人的啊。

我小时没有老师,子瞻成年后学有所成,先父让我向他学习。子瞻曾说我的诗有古人之风,他自以为不如我,但是自从他被贬居住在东坡,他的学问一天天地进步,(才思)充沛的样子如大河之水正在涌来。他的诗比李白、杜甫还好,可与陶渊明相比。我虽急奔追随他,却常落在他后面。他和渊明的诗,我能赶上的,也不过一二首啊。

丁丑年十二月序于海康城南东斋。

9、答:(1)前六句是借景抒情(1分),后两句是直抒胸臆(1分)。忧国忧时(1分),报国无门(1分)。

(2) ①身倦(1分):自月升到月落,诗人不曾合眼(2分);②心倦(1分):诗人心事重重,彻夜难眠(2分)。

(3)前人赞美杜诗“情融乎内而深且长,景耀乎外而远且大”(明谢榛《四溟诗话》)。这首诗中由于诗人以“情眼”观景、摄景,融情于景,故诗的字面虽不露声色,只写“夜”,不言“倦”,只写“耀乎外”的景,不写“融乎内”的情,但诗人的羁孤老倦之态,忧国忧时之情,已从这特定的“情中之景”里鲜明地流露出来。在这里,情与景,物与我,妙合无垠,情寓于景,景外合情,读之令人一咏三叹,味之无尽。

10、略。

11、⑴“一丝不苟”本义是形容办事认真,连最细微的地方也不马虎。用在这里形象生动地写出了风一个劲地往“我”身上吹的情形,表现了天气非常寒冷。⑵“开小差”本义是比喻思想不集中,用在这里形象生动地写出了过了下雪的季节,雪还没下的情形,富有情趣。(每题2分。)

12、(4分)(1)在过去,我仅仅接触过南方的寒冷,体验寒冷程度不够深刻。(2分)(2)引起下文,引出寒冷体验的叙述和对寒冷的感悟。(2分)

13、(6分)寒冷带来的美景;寒冷给我一种疼痛的味道;寒冷可以使人精神振奋;寒冷也有一种隽永的味道,使人感受到生活的温暖。(答出一点得2分,答出三点得6分)

14、(6分)开头是说人们对生活中“寒冷”体验的机会越来越少(2分);结尾说经历“寒冷”不仅是生活的自然规律,而遭受挫折乃至磨难等人生的“寒冷”更是生命的成长规律;人需要“寒冷”以发挥生命潜质,锻炼意志品格,使自己坚强勇敢。文章由实到虚,首尾呼应,紧扣主题,使主旨更加突出。

15、(1)项羽是个贵族,是个英雄;刘邦是个贫民,是个流氓。(2)项羽的能力是很强的,而且他非常勇敢,几乎每站必胜;而刘邦只喜欢酒色,没有指挥过一场战争。

16、(1)在胜利面前表现出的心态,刘邦志向远大,项羽鼠目寸光。(2)在待人方面,刘邦豁达大度,项羽气量狭窄。(3)刘邦能分利于人,获得支持,项羽虽能施以小惠,却不能与下属分享战功。(4)刘邦善于接受别人的建议,项羽却听不进别人的劝告。

17、这句话充分反映出项羽不听旁人劝告只求衣锦还乡的心理,与刘邦相比更显示出他的目光短浅,同时在胜利面前的这种得意狂妄,也是他输给刘邦的原因之一。

18、作文立意:1、正确面对挫折;2、不要轻言放弃;3、调整心态, 改变自己;4、机会就在前方

附 2011年作文评分标准

类别 分数 构思 选材 结构 语言

一类卷 70--63 新巧、独到,立意深刻,有启发性 材料新鲜、丰富,形象丰满、感人。 精巧、严谨 词语生动、句式灵活,文句有意蕴。

二类卷 62--56 构思教好,立意准确 选材合适得当 结构完整 准确、恰当

三类卷 55--49 构思平平,立意正确 选材基本得当 结构基本完整 通顺、平实

四类卷 48--42 基本通顺

五类卷 41--28 构思低幼,立意偏颇 材料与观点有明显悖离 结构混乱 不通顺,有明显语病

六类卷 27--0 没有构思,立意庸俗 选材陈旧无聊 无章无序 低幼、粗俗

说明:

一.评分坚持内容和形式的统一。首先从构思立意、选材用材、结构布局和语言表达等大的方面来综合评价,确定其大致所在的类别,再根据文章细部的差异特点上下浮动。

切题准确,语言表达好,且立意选材、结构方面多有突出之处,为一类卷。

符合题意,语言表达教好,在另外三方面有一方面较突出,为二类卷。

符合题意,立意正确,语言通顺、平实,结构基本完整,为三类卷。

构思立意等与三类卷基本相似,但语言基本通顺或泛泛而谈,无新意,无意蕴,语言表达一般,为四类卷。

虽然基本符合题意,但其余三方面明显较弱,为五类卷。

综合评价四个方面都比较差的,或者如评分细则“个案处理”中①④项的,或穿靴戴帽,生拉硬扯的,或另起炉灶,与主题无关,均为六类卷。

二.个案处理

① 确认抄袭,三分之二内容相同,不超过20分;内容基本相同,不超过10分。

② 写成诗歌的一律提交专家组。

③ 未完篇的不超过46分,不满100字,0—5分;200字左右6—10分;300字左右11—20分;400字左右21—30分;500字左右31—40分;600字左右41—46分。完篇而字数不足,正常赋分之后再扣字数不足分。字数不足没少50字扣1分,扣满3分为止。未完篇的不再扣字数不足分。

④ 游戏考试、游戏人生、语言粗俗、格调低下的“问题卷”,赋分最高不超过40分;凡是思想情感庸俗低下,即使完篇切题,文章赋分最高不得超过25分,如果内容恶俗不堪,赋分最高不超过13分。

同课章节目录