语文统编版必修下册第三单元9《说“木叶”》(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 语文统编版必修下册第三单元9《说“木叶”》(共22张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-28 17:04:22 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

文

本

探

究

通读课文,概括每段段落大意。

段落大意

第1段:引出话题:“木叶”是历代诗人钟爱的形象。

第2段:古代诗歌中用“树叶”的十分少,“木叶”

一用再用,且有所发

展——落木。

第3段:说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”之间的关键在于“木”字。

第4段:“木”的第一特征:单纯、含有落叶的因素。

第5段:“木”有第一特征的原因:有暗示性。

第6段:“木”第二特征:暗示微黄与干燥,有疏朗的清秋的气息。

第7段:总结——艺术领域:一字之差,相隔千里。

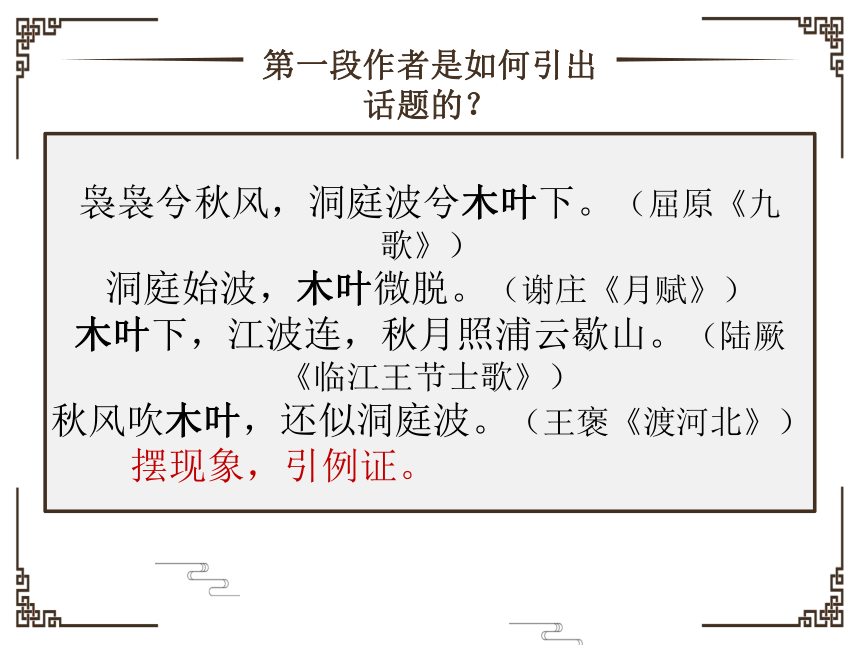

第一段作者是如何引出话题的?

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。(屈原《九歌》)

洞庭始波,木叶微脱。(谢庄《月赋》)

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。(陆厥《临江王节士歌》)

秋风吹木叶,还似洞庭波。(王褒《渡河北》)

摆现象,引例证。

文

本

探

究

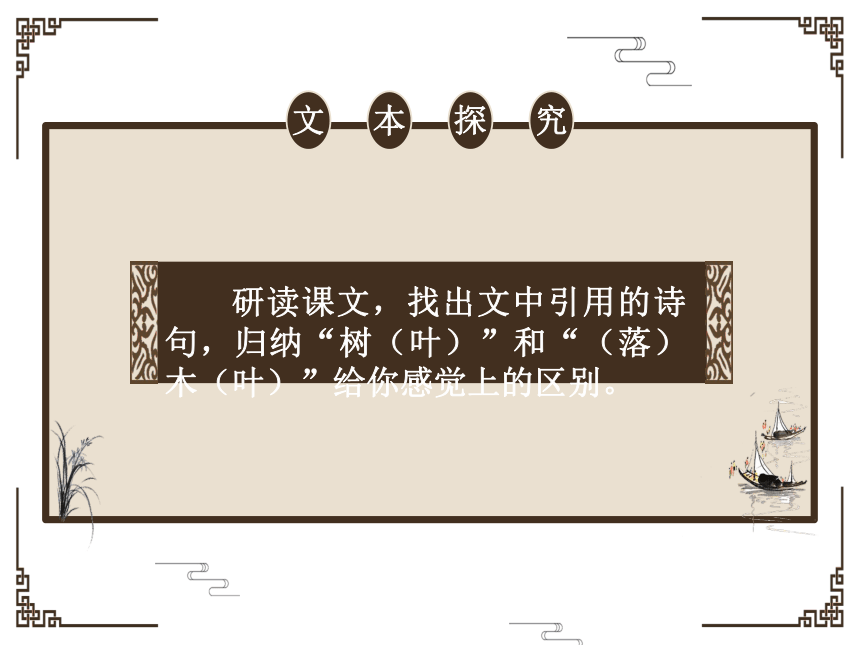

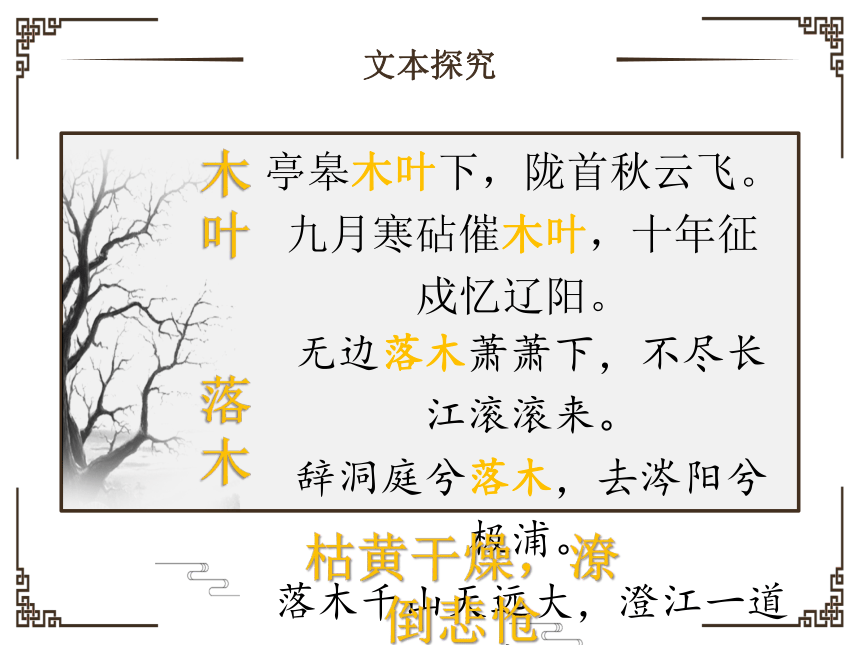

研读课文,找出文中引用的诗句,归纳“树(叶)”和“(落)木(叶)”给你感觉上的区别。

文本探究

后皇嘉树,橘徕服兮。

桂树丛生兮山之幽。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。

皎皎云间月,灼灼叶中华。

枝繁叶茂,浓阴匝地

树

叶

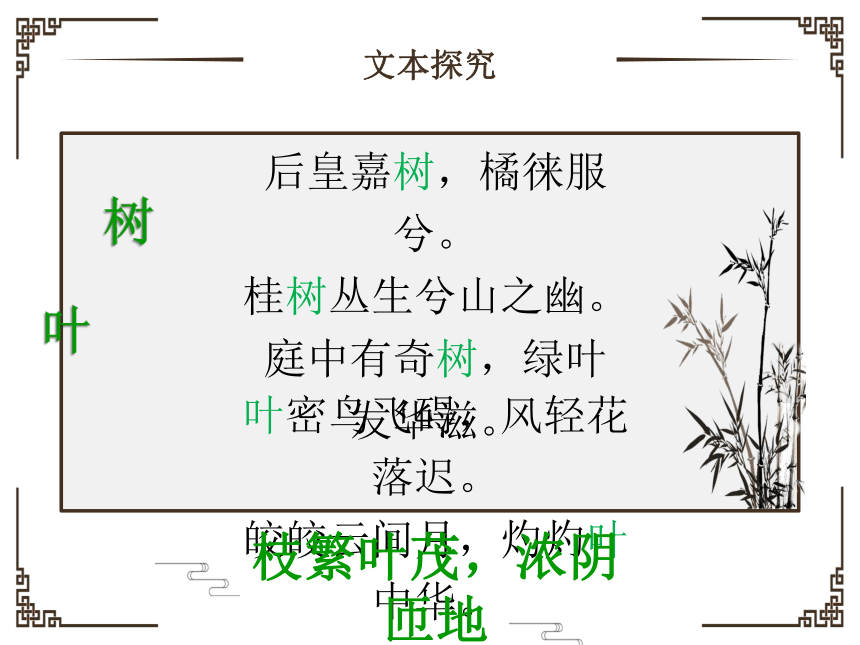

文本探究

亭皋木叶下,陇首秋云飞。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

木叶

落木

枯黄干燥,潦倒悲怆

文本探究

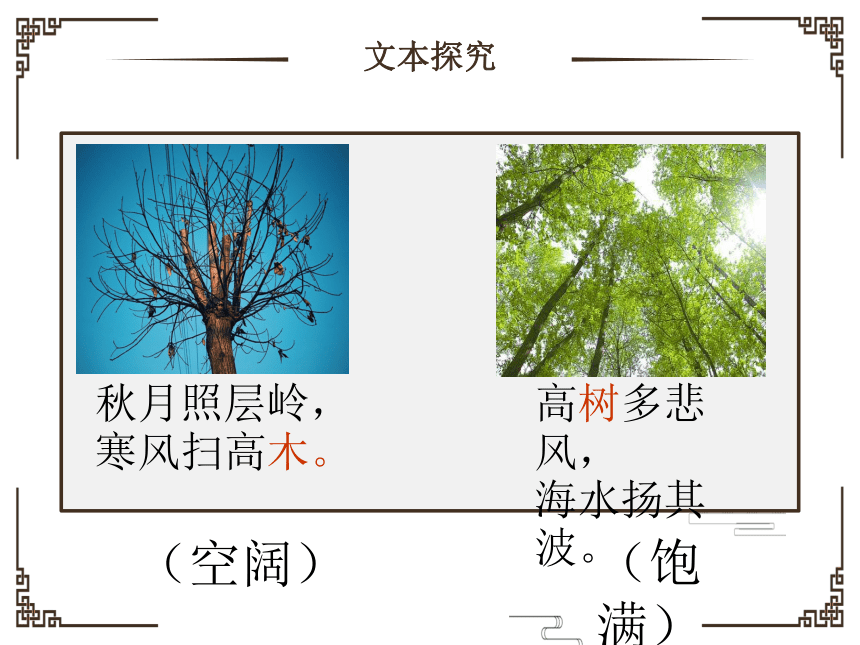

高树多悲风,

海水扬其波。

秋月照层岭,

寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

文本探究

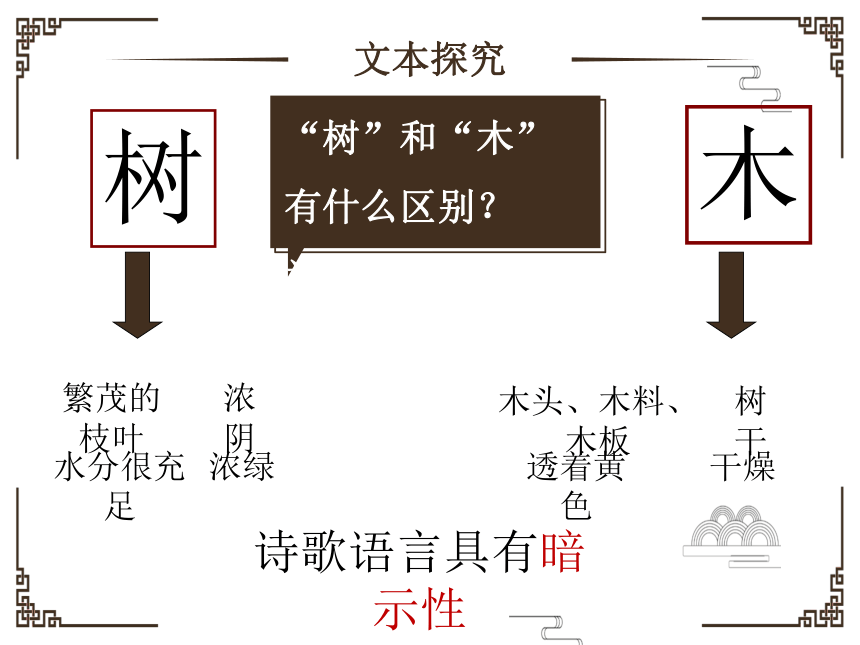

“树”和“木”有什么区别?

为什么?

树

木

繁茂的枝叶

浓阴

水分很充足

浓绿

木头、木料、木板

树干

透着黄色

干燥

诗歌语言具有暗示性

文本探究

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

雨中黄叶树,灯下白头人。

窸窣飘零透些微黄的叶子

饱含着水分的繁密的叶子

湿润,太黄,没有干燥之感,缺少飘零之意

落木千山天远大

更空阔,洗净绵密之意

文本探究

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

(落)

木(叶)

树(叶)

我

树

我

(叶)

我

春夏之交

秋风叶落

脱尽叶子

枝叶繁茂

绿(叶)

褐绿(干)

干燥

饱含水分

空阔疏朗

饱满绵密

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

浓阴满地

枯黄

文本探究

归纳总结“木叶”的特征。

本身含有落叶的因素

属于风,属于爽朗的晴空

微黄干燥

疏朗的清秋的气息

单纯

梳理结构

说木叶

摆现象:中国古代诗人钟爱“木叶”一词(①~②)

析问题:为什么古代诗人几乎不用

“树叶”一词,而用“木叶”(空阔、单纯、落叶元素,暗示性)(③~⑥)

下结论:概念上“相去无几”,艺术形象领域“一字千里”(⑦)

思考探究

本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在?

作者说“木叶”是为了阐述诗歌语言具有暗示性的特点。提倡推敲用字用词,更好地把握诗歌的内涵和意境。

思考探究

1.引出议论的话题。

2.例证。使得对道理的分析有根有据。

3.增强文气。增添了文章的文化内涵和审美意蕴。

文章引用诗句对阐释道理起了什么作用?

写作特点

1.以小见大,深入浅出。

2.层层设问,步步深入。

3.巧妙引用古诗词,生动形象。

课堂小结

本文从“木叶”入手,分析了“树叶”“木叶”“落叶”“落木”的艺术差别,从而得出“诗歌语言具有暗示性”的结论。文章语言浅显易懂,把深奥的诗歌规律巧妙地诠释了出来。

林庚

林庚先生历任厦门大学,燕京大学,北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学简史》等。在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。

字静希。我国现当代著名学者,诗人,文史学家。1933年毕业于清华大学中文系。

盛唐气象

少年精神

指盛唐时期雄壮浑厚的诗歌特征。

指少年人特有的一种单纯自信、朝气蓬勃、勇于开创的精神。

布衣情怀

建安风骨

指关心百姓疾苦的济世之情,是匹夫的责任和赤子的忠心。

指汉魏之际,曹氏父子和建安七子等人形成的慷慨激昂、刚健有力的诗歌风格。

诗歌填空

无边

萧萧下,

不尽长江滚滚来。

落木

树叶飞舞之处,火亦生生不息。

文

本

探

究

通读课文,概括每段段落大意。

段落大意

第1段:引出话题:“木叶”是历代诗人钟爱的形象。

第2段:古代诗歌中用“树叶”的十分少,“木叶”

一用再用,且有所发

展——落木。

第3段:说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”之间的关键在于“木”字。

第4段:“木”的第一特征:单纯、含有落叶的因素。

第5段:“木”有第一特征的原因:有暗示性。

第6段:“木”第二特征:暗示微黄与干燥,有疏朗的清秋的气息。

第7段:总结——艺术领域:一字之差,相隔千里。

第一段作者是如何引出话题的?

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。(屈原《九歌》)

洞庭始波,木叶微脱。(谢庄《月赋》)

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。(陆厥《临江王节士歌》)

秋风吹木叶,还似洞庭波。(王褒《渡河北》)

摆现象,引例证。

文

本

探

究

研读课文,找出文中引用的诗句,归纳“树(叶)”和“(落)木(叶)”给你感觉上的区别。

文本探究

后皇嘉树,橘徕服兮。

桂树丛生兮山之幽。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。

皎皎云间月,灼灼叶中华。

枝繁叶茂,浓阴匝地

树

叶

文本探究

亭皋木叶下,陇首秋云飞。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

木叶

落木

枯黄干燥,潦倒悲怆

文本探究

高树多悲风,

海水扬其波。

秋月照层岭,

寒风扫高木。

(饱满)

(空阔)

文本探究

“树”和“木”有什么区别?

为什么?

树

木

繁茂的枝叶

浓阴

水分很充足

浓绿

木头、木料、木板

树干

透着黄色

干燥

诗歌语言具有暗示性

文本探究

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

雨中黄叶树,灯下白头人。

窸窣飘零透些微黄的叶子

饱含着水分的繁密的叶子

湿润,太黄,没有干燥之感,缺少飘零之意

落木千山天远大

更空阔,洗净绵密之意

文本探究

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

(落)

木(叶)

树(叶)

我

树

我

(叶)

我

春夏之交

秋风叶落

脱尽叶子

枝叶繁茂

绿(叶)

褐绿(干)

干燥

饱含水分

空阔疏朗

饱满绵密

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

浓阴满地

枯黄

文本探究

归纳总结“木叶”的特征。

本身含有落叶的因素

属于风,属于爽朗的晴空

微黄干燥

疏朗的清秋的气息

单纯

梳理结构

说木叶

摆现象:中国古代诗人钟爱“木叶”一词(①~②)

析问题:为什么古代诗人几乎不用

“树叶”一词,而用“木叶”(空阔、单纯、落叶元素,暗示性)(③~⑥)

下结论:概念上“相去无几”,艺术形象领域“一字千里”(⑦)

思考探究

本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在?

作者说“木叶”是为了阐述诗歌语言具有暗示性的特点。提倡推敲用字用词,更好地把握诗歌的内涵和意境。

思考探究

1.引出议论的话题。

2.例证。使得对道理的分析有根有据。

3.增强文气。增添了文章的文化内涵和审美意蕴。

文章引用诗句对阐释道理起了什么作用?

写作特点

1.以小见大,深入浅出。

2.层层设问,步步深入。

3.巧妙引用古诗词,生动形象。

课堂小结

本文从“木叶”入手,分析了“树叶”“木叶”“落叶”“落木”的艺术差别,从而得出“诗歌语言具有暗示性”的结论。文章语言浅显易懂,把深奥的诗歌规律巧妙地诠释了出来。

林庚

林庚先生历任厦门大学,燕京大学,北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学简史》等。在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。

字静希。我国现当代著名学者,诗人,文史学家。1933年毕业于清华大学中文系。

盛唐气象

少年精神

指盛唐时期雄壮浑厚的诗歌特征。

指少年人特有的一种单纯自信、朝气蓬勃、勇于开创的精神。

布衣情怀

建安风骨

指关心百姓疾苦的济世之情,是匹夫的责任和赤子的忠心。

指汉魏之际,曹氏父子和建安七子等人形成的慷慨激昂、刚健有力的诗歌风格。

诗歌填空

无边

萧萧下,

不尽长江滚滚来。

落木

树叶飞舞之处,火亦生生不息。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])