2020—2021学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》1.4《己所不欲,勿施于人》 课件37张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》1.4《己所不欲,勿施于人》 课件37张 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 527.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-28 18:10:55 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

四、己所不欲,勿施于人

12·1

颜渊问仁。子曰:“克己复礼(1)为仁。一日克己复礼,天下归仁焉(2)。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目(3)。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事(4)斯语矣。”

?【注释】(1)克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行符合于礼的要求。?(2)归仁:归,归顺。仁,即仁道。

?(3)目:具体的条目。目和纲相对。

?(4)事:从事,照着去做。

?

?【译文】

颜渊问怎样做才是仁。孔子说:“克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。一旦这样做了,天下的一切就都归于仁了。实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗?”颜渊说:“请问实行仁的条目。”孔子说:“不合于礼的不要看,不合于礼的不要听,不合于礼的不要说,不合于礼的不要做。”颜渊说:“我虽然愚笨,也要照您的这些话去做。”

2、11·2

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭(1);己所不欲,勿施于人;在邦无怨,在家无怨(2)。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事(3)斯语矣。”

【注释】

?(1)出门如见大宾,使民如承大祭:这句话是说,出门办事和役使百姓,都要像迎接贵宾和进行大祭时那样恭敬严肃。

?(2)在邦无怨,在家无怨:邦,诸侯统治的国家。家,卿大夫统治的封地。

?(3)事:从事,照着去做。

?

?【译文】

仲弓问怎样做才是仁。孔子说:“出门办事如同去接待贵宾,使唤百姓如同去进行重大的祭祀,(都要认真严肃。)自己不愿意要的,不要强加于别人;做到在诸侯的朝廷上没人怨恨(自己);在卿大夫的封地里也没人怨恨(自己)。”仲弓说:“我虽然笨,也要照您的话去做。”

?

3、12·22

樊迟问仁。子曰:“爱人。”问知。子曰:“知人。”

樊迟未达。子曰:“举直错诸枉(1),能使枉者直。”樊迟退,见子夏曰:“乡(2)也吾见于夫子而问知,子曰‘举直错诸

枉,能使枉者直’,何谓也?”子夏曰:“富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶(3),不仁者远(4)矣。汤(5)有天下,选于众,举伊尹(6),不仁者远矣。”

?【注释】

(1)举直错诸枉:错,同“措”,放置。诸,这是“之于”二字的合音。枉,不正直,邪恶。意为选拔直者,罢黜枉者。

(2)乡:音xiàng,同“向”,过去。

?(3)皋陶:gāoyáo,传说中舜时掌握刑法的大臣。

(4)远:动词,远离,远去。

?(5)汤:商朝的第一个君主,名履。

?(6)伊尹:汤的宰相,曾辅助汤灭夏兴商。

【译文】樊迟问什么是仁。孔子说:“爱人。”樊迟问什么是智,孔子说:“了解人。”樊迟还不明白。孔子说:“选拔正直的人,罢黜邪恶的人,这样就能使邪者归正。”樊迟退出来,见到子夏说:“刚才我见到老师,问他什么是智,他说‘选拔正直的人,罢黜邪恶的人,这样就能使邪者归正。这是什么意思?”子夏说:“这话说得多么深刻呀!舜有天下,在众人中逃选人才,把皋陶选拔出来,不仁的人就被疏远了。汤有了天下,在众人中挑选人才,把伊尹选拔出来,不仁的人就被疏远了。”

?

?

4、15·24

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

?【译文】

子贡问孔子问道:“有没有一个字可以终身奉行的呢?”孔子回答说:“那就是恕吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

?

?

【评析】

“忠恕之道”可以说是孔子的发明。这个发明对后人影响很大。孔子把“忠恕之道”看成是处理人己关系的一条准则,这也是儒家伦理的一个特色。这样,可以消除别人对自己的怨恨,缓和人际关系,安定当时的社会秩序。

5、?6·30

子贡曰:“如有博施(1)于民而能济众(2),何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜(3)其犹病诸(4)。夫(5)仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬(6),可谓仁之方也已。”

【注释】

(1)施:旧读shì,动词。

(2)众:指众人。

(3)尧舜:传说中上古时代的两位帝王,也是孔子心目中的榜样。儒家认为是“圣人”。

(4)病诸:病,担忧。诸,“之于”的合音。

(5)夫:句首发语词。

(6)能近取譬:能够就自身打比方。即推己及人的意思。

?

?【译文】

子贡说:“假若有一个人,他能给老百姓很多好处又能周济大众,怎么样?可以算是仁人了吗?”孔子说:“岂止是仁人,简直是圣人了!就连尧、舜尚且难以做到呢。至于仁人,就是要想自己站得住,也要帮助人家一同站得住;要想自己过得好,也要帮助人家一同过得好。凡事能就近以自己作比,而推己及人,可以说就是实行仁的方法了。”

6、7·30

子曰:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”

?

【译文】

孔子说:“仁难道离我们很远吗?只要我想达到仁,仁就来了。”

?

?

【评析】

从本章孔子的言论来看,仁是人天生的本性,因此为仁就全靠自身的努力,不能依靠外界的力量,“我欲仁,斯仁至矣。”这种认识的基础,仍然是靠道德的自觉,要经过不懈的努力,就有可能达到仁。这里,孔子强调了人进行道德修养的主观能动性,有其重要意义。

7、8·7

曾子曰:“士不可以不弘毅(1),任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

【注释】

(1)弘毅:弘,广大。毅,强毅。

?

?

【译文】

?曾子说:“士不可以不弘大刚强而有毅力,因为他责任重大,道路遥远。把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?”

8、?15·9

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”

?【译文】

孔子说:“志士仁人,没有贪生怕死而损害仁的,只有牺牲自己的性命来成全仁的。”

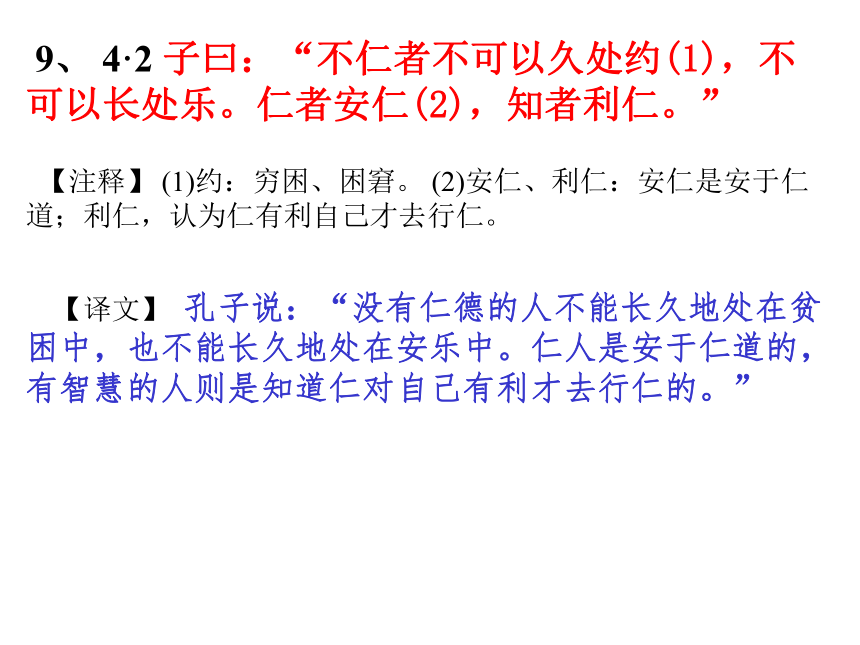

9、?4·2

子曰:“不仁者不可以久处约(1),不可以长处乐。仁者安仁(2),知者利仁。”

?【注释】

(1)约:穷困、困窘。

(2)安仁、利仁:安仁是安于仁道;利仁,认为仁有利自己才去行仁。

?

?

【译文】

?孔子说:“没有仁德的人不能长久地处在贫困中,也不能长久地处在安乐中。仁人是安于仁道的,有智慧的人则是知道仁对自己有利才去行仁的。”

当你被别人以不正当的手段对待时,你应如何反应?

第一种办法,叫做以怨报怨,也就是“以其人之道,还治其人之身”。

第二种方法,叫做“以德报怨”,用胸怀和博爱去感化对方。

天不生仲尼

万古如长夜

——《朱子语类》卷93

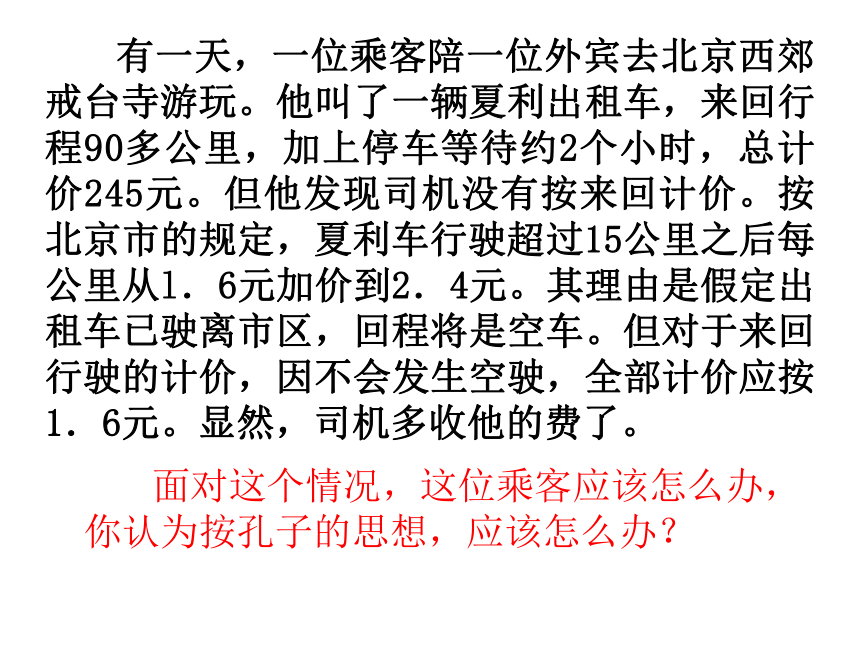

有一天,一位乘客陪一位外宾去北京西郊戒台寺游玩。他叫了一辆夏利出租车,来回行程90多公里,加上停车等待约2个小时,总计价245元。但他发现司机没有按来回计价。按北京市的规定,夏利车行驶超过15公里之后每公里从l.6元加价到2.4元。其理由是假定出租车已驶离市区,回程将是空车。但对于来回行驶的计价,因不会发生空驶,全部计价应按1.6元。显然,司机多收他的费了。

面对这个情况,这位乘客应该怎么办,你认为按孔子的思想,应该怎么办?

此时乘客至少面临两种选择:

一是拒绝付款,并以举报相向

二是照着多计的价给,不计较

第一种办法对他的行为无疑是很大的惩罚,但他也不得不屈从。因为如果乘客去举报,他将被处以停驶一段时间的处罚,损失更大。

这叫以怨报怨。

第二种办法叫以德报怨,自己吃哑巴亏

【原文】?14·34

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”

?

?【译文】

?有人说:“用恩德来报答怨恨怎么样?”孔子说:“用什么来报答恩德呢?应该是用正直来报答怨恨,用恩德来报答恩德。”

孔子提出的以直报怨包含两重意思:一是要用正直的方式对待破坏规则的人;二是要直率地告诉对方,你什么地方办错了事。出租车司机多收费,以怨报怨就是拒绝付款,举而报之;以德报怨就是照着多计的价给,不计较;以直报怨则仍按规定付款,但要告诉他犯了规,以后改正。

孔子论“仁”

——己所不欲,勿施于人

联系实际

融会贯通

比较中外

连接古今

现代新儒家早期代表人物,著名国学大师梁漱溟先生指出:

“我们所能晓得孔子的,主要是他的生活。从书中找他讲论生活的地方,又只有到《论语》里去找,但是《论语》一书不同《孟子》。孟子好辩,有长篇大论的文章容易观察出他的精神所在。《论语》只是零零散散的话语凑合成的,打算找孔子的特色,非得费一番整理的工夫不可。我们什么时候能将散乱的《论语》一条一条的整理出来,然后拿一个最重要的条件,贯穿全部,就算得孔子了。”

4·15

子曰:“参乎,吾道一以贯之。”

一、整理出来

二、贯穿全部

据梁漱溟先生讲,“《论语》讲仁有58处”,我查到的有49处。到底有多少处,还希望同学们自己动手去查找。请同学们课下整理出来。

《论语》中的仁

问仁

亲近仁人

仁极低,容易做

仁很高,很难做

不仁

其他

我们研究孔子论语中的“仁”必须回答的三个问题

1、论语中“仁”有什么价值和功能

2、要通过什么途径达到“仁”的境界

3、仁者有那些外在表现

价值

无求生以害仁,有杀身以成仁⑧

功能

仁者可以久处约,可以长处乐

⑨

实现仁的途径

我欲仁,斯仁至

⑥

为仁由己①

克己复礼

能近取譬

仁之方也⑤

任重道远

?

2·19

哀公(1)问曰:“何为则民服?”孔子对曰(2):“举直错诸枉(3),则

民服;举枉错诸直,则民不服。”

?

?【注释】(1)哀公:姓姬名蒋,哀是其谥号,鲁国国君,公元前494 ̄前468年在位。

?

?(2)对曰:《论语》中记载对国君及在上位者问话的回答都用“对曰”,以表示尊敬。

?

?(3)举直错诸枉:举,选拔的意思。直,正直公平。错,同措,放置。枉,不正直。

?

?【译文】

鲁哀公问:“怎样才能使百姓服从呢?”孔子回答说:“把正直无私的人提拔起来,把邪恶不正的人置于一旁,老百姓就会服从了;把邪恶不正的人提拔起来,把正直无私的人置于一旁,老百姓就不会服从统治了。”

仁者

爱人③

非礼勿①

(视、听、言、动)

敬

恕

无怨

知人③

(举直错诸枉

)

博施于民而能济众

⑤

己欲立而立人,己欲达而达人

②

④

梁漱溟先生在《梁漱溟先生讲孔孟》一书中指出:

仁是一种柔嫩笃厚之情。……

仁就是很活泼很灵敏的样子;不仁就是很淹滞很呆板的样子。最要紧是,仁是心境很安畅很柔和很温和的样子;不仁就是不安畅很冷硬很干燥的样子。……总之,仁的气息是一种朝气,是新鲜的;而反面则是暮气颓唐,是腐旧的。

由前面说到的出租车事件,再说到“王海打假现象”,我们对王海知假买假一事的是非曲直可能会有更深层次的认识:

(王海故意去商店购进大批假货,然后索取大额罚款,他的做法引起法学、经济学、伦理学界的广泛争议。)

王海这样做并不错,而且索赔是有法律依据的,所以许多人赞成他的做法。然而这种做法其实就是“以怨报怨”,制裁假货也确实会有效果,

但

商店吃了亏可能用别的隐蔽方式从顾客处捞回损失。而且,假如这种以怨报怨的哲学流行起来的话,我们每个人就不能够生活得更舒服、更融洽、更幸福。

第一步:己所不欲,勿施于人

第二步:己欲立而立人,己欲达而达人

第三步:克己复礼

最终达到:

博施众济

天下归仁

【原文】

2·3

子曰:“道(1)之以政,齐(2)之以刑,民免(3)而无耻(4),道之以德,齐之以礼,有耻且格(5)。”

?

?【注释】

?(1)道:有两种解释:一为“引导”;二为“治理”。前者较为妥贴。

(2)齐:整齐、约束。

(3)免:避免、躲避。

(4)耻:羞耻之心。

(5)格:有两种解释:一为“至”;二为“正”。

?

?【译文】

孔子说:“用法制禁令去引导百姓,使用刑法来约束他们,老百姓只是求得免于犯罪受惩,却失去了廉耻之心;用道德教化引导百姓,使用礼制去统一百姓的言行,百姓不仅会有羞耻之心,而且也就守规矩了。”

人应当到处漫游,自己想受到怎样的对待,就应该怎样对待万物

——印度耆那教《苏特拉里克—坦加》

毗耶婆说:你自己不想经受的事,不要对别人做;你自己向往渴求的事,也该希望别人得到—这就是整个的律法;留心遵行吧。

——公元前三四世纪诞生的印度史诗《摩诃婆罗多》

耶稣说:“你们要别人怎样对待你们,你们也要怎样对待他们;这就是摩西律法和先知教训的真义。”(《马太福音》)

公元七世纪,穆罕默德曾宣布:“最高贵的宗教是这样的——你自己喜欢什么,就该喜欢别人得到什么;你自己觉得什么是痛苦,就该想到对别的所有人来说它也是痛苦。”

(《圣训集》)

和平共处五项原则是指:“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利和和平共处”。

和平共处五项原则自问世以来不仅在中国同世界各国签署的条约、公报、宣言、声明等双边关系文件中得到确认,而且也在许多重要的国际会议和一系列国际文件中不断被引用或重申。和平共处五项原则实际上已成为超越社会制度和意识形态发展国家关系的基本原则。

?

“与邻为善、以邻为伴”

——中共十六大确定的周边外交方针

核心内容是:

睦邻、安邻、

富邻

1990年费孝通先生在自己70岁生日那天曾挥毫写下了如下四句话

各美其美

美人之美

美美与共

世界大同

“孔子理想人格的核心是仁”(课本2页第三段)

“仁”这个范畴,彰显了孔子乃至中华民族极为纯粹和崇高的道德精神。(课本29页“相关链接”第四段)

毛泽东在《纪念白求恩》一文中提出:

要做一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味,的人,一个有利于人民的人。

我希望同学们研究如下几个题目:

第一个:乐

第二个:仁

第三个:讷言敏行。

我给同学们确定的两个是:

㈠士、君子与小人

㈡论“学”

梁漱溟先生从十三个方面研究了孔子,我向同学们推荐三个,我根据他的研究方法,再给同学们确定两个。

天不生仲尼

万古如长夜

——《朱子语类》卷93

天又生我们

长夜才复旦

梁漱溟先生研究孔子的原因:

“我原来不想讲什么哲学,更不想研究什么西洋或东洋哲学,但为什么竟来讲,因为我生活上发生问题,要想解答人生苦恼的问题,所以找孔子的态度。我怎样找着的,最重要的,就是孔子的生活态度里面找出来的,所以才来研究他。……我在十三、四岁时,仿佛是个野心家,很夸大,许多事实且多可笑,姑不去说。所谓野心者,是一个太贪的心,因此,在十七八岁时,简直苦恼极了。这种太贪的心,真是厉害,人若是不想名利,无所要求,就没有碰钉子的时候。……我欲达很大的要求,遭到层层挫折,弄的来神经衰弱,心中苦痛。

有一日我在阳光下,我在深思——见我家的女仆在晒衣,用手去打绳子,仿佛心里一点事没有,很快乐。余甚怪异。回思我的境遇与她的境遇大相径庭,彼境遇坏而反大乐,我境遇好而反大苦,从此想去;再看旁人,而旁人皆乐。我自己则种种事情皆不如意。于此。遂发现一问题,看到平常对苦乐之观察大谬,就是平常把苦乐认在境遇上,实则苦乐是在主观方面,而不在客观方面。……因之对于苦乐问题作一深的研究,结果遂直入佛家的道路,我因以为所有的事与我所观察的都对。但有一事使我以前的苦乐观根本动摇者,就是看到孔子的生活之乐的人生态度……

以怨报怨并没有什么错,甚至应该说是一种相当有效的制裁坏人的办法。法律对坏人的制裁就是源于这条思路,但是光靠法律很难把坏人改造成好人。

人与人之间的事大多数还涉及不到法律。出租车司机多收钱,也只能说犯规,而不能说犯法。对于这许多法律之外的事,更需要“以直报怨”。以怨报怨还可能会产生一个危险的后果:

他吃了哑巴亏,没处告状,心中会产生不平,而且很可能得出这样的结论:这个世界就是黑吃黑。他以后有机会一定会更狠地宰客,以补偿他这次的损失。如果人与人之间的关系普遍用这种原则处理,人人都要随时提防别人的暗算,这个世界肯定变得相当可怕。很显然,这不是我们希望生活在其中的一个世界,不是一个理想的世界。

四、己所不欲,勿施于人

12·1

颜渊问仁。子曰:“克己复礼(1)为仁。一日克己复礼,天下归仁焉(2)。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目(3)。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事(4)斯语矣。”

?【注释】(1)克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行符合于礼的要求。?(2)归仁:归,归顺。仁,即仁道。

?(3)目:具体的条目。目和纲相对。

?(4)事:从事,照着去做。

?

?【译文】

颜渊问怎样做才是仁。孔子说:“克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。一旦这样做了,天下的一切就都归于仁了。实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗?”颜渊说:“请问实行仁的条目。”孔子说:“不合于礼的不要看,不合于礼的不要听,不合于礼的不要说,不合于礼的不要做。”颜渊说:“我虽然愚笨,也要照您的这些话去做。”

2、11·2

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭(1);己所不欲,勿施于人;在邦无怨,在家无怨(2)。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事(3)斯语矣。”

【注释】

?(1)出门如见大宾,使民如承大祭:这句话是说,出门办事和役使百姓,都要像迎接贵宾和进行大祭时那样恭敬严肃。

?(2)在邦无怨,在家无怨:邦,诸侯统治的国家。家,卿大夫统治的封地。

?(3)事:从事,照着去做。

?

?【译文】

仲弓问怎样做才是仁。孔子说:“出门办事如同去接待贵宾,使唤百姓如同去进行重大的祭祀,(都要认真严肃。)自己不愿意要的,不要强加于别人;做到在诸侯的朝廷上没人怨恨(自己);在卿大夫的封地里也没人怨恨(自己)。”仲弓说:“我虽然笨,也要照您的话去做。”

?

3、12·22

樊迟问仁。子曰:“爱人。”问知。子曰:“知人。”

樊迟未达。子曰:“举直错诸枉(1),能使枉者直。”樊迟退,见子夏曰:“乡(2)也吾见于夫子而问知,子曰‘举直错诸

枉,能使枉者直’,何谓也?”子夏曰:“富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶(3),不仁者远(4)矣。汤(5)有天下,选于众,举伊尹(6),不仁者远矣。”

?【注释】

(1)举直错诸枉:错,同“措”,放置。诸,这是“之于”二字的合音。枉,不正直,邪恶。意为选拔直者,罢黜枉者。

(2)乡:音xiàng,同“向”,过去。

?(3)皋陶:gāoyáo,传说中舜时掌握刑法的大臣。

(4)远:动词,远离,远去。

?(5)汤:商朝的第一个君主,名履。

?(6)伊尹:汤的宰相,曾辅助汤灭夏兴商。

【译文】樊迟问什么是仁。孔子说:“爱人。”樊迟问什么是智,孔子说:“了解人。”樊迟还不明白。孔子说:“选拔正直的人,罢黜邪恶的人,这样就能使邪者归正。”樊迟退出来,见到子夏说:“刚才我见到老师,问他什么是智,他说‘选拔正直的人,罢黜邪恶的人,这样就能使邪者归正。这是什么意思?”子夏说:“这话说得多么深刻呀!舜有天下,在众人中逃选人才,把皋陶选拔出来,不仁的人就被疏远了。汤有了天下,在众人中挑选人才,把伊尹选拔出来,不仁的人就被疏远了。”

?

?

4、15·24

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

?【译文】

子贡问孔子问道:“有没有一个字可以终身奉行的呢?”孔子回答说:“那就是恕吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

?

?

【评析】

“忠恕之道”可以说是孔子的发明。这个发明对后人影响很大。孔子把“忠恕之道”看成是处理人己关系的一条准则,这也是儒家伦理的一个特色。这样,可以消除别人对自己的怨恨,缓和人际关系,安定当时的社会秩序。

5、?6·30

子贡曰:“如有博施(1)于民而能济众(2),何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜(3)其犹病诸(4)。夫(5)仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬(6),可谓仁之方也已。”

【注释】

(1)施:旧读shì,动词。

(2)众:指众人。

(3)尧舜:传说中上古时代的两位帝王,也是孔子心目中的榜样。儒家认为是“圣人”。

(4)病诸:病,担忧。诸,“之于”的合音。

(5)夫:句首发语词。

(6)能近取譬:能够就自身打比方。即推己及人的意思。

?

?【译文】

子贡说:“假若有一个人,他能给老百姓很多好处又能周济大众,怎么样?可以算是仁人了吗?”孔子说:“岂止是仁人,简直是圣人了!就连尧、舜尚且难以做到呢。至于仁人,就是要想自己站得住,也要帮助人家一同站得住;要想自己过得好,也要帮助人家一同过得好。凡事能就近以自己作比,而推己及人,可以说就是实行仁的方法了。”

6、7·30

子曰:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”

?

【译文】

孔子说:“仁难道离我们很远吗?只要我想达到仁,仁就来了。”

?

?

【评析】

从本章孔子的言论来看,仁是人天生的本性,因此为仁就全靠自身的努力,不能依靠外界的力量,“我欲仁,斯仁至矣。”这种认识的基础,仍然是靠道德的自觉,要经过不懈的努力,就有可能达到仁。这里,孔子强调了人进行道德修养的主观能动性,有其重要意义。

7、8·7

曾子曰:“士不可以不弘毅(1),任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

【注释】

(1)弘毅:弘,广大。毅,强毅。

?

?

【译文】

?曾子说:“士不可以不弘大刚强而有毅力,因为他责任重大,道路遥远。把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?”

8、?15·9

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”

?【译文】

孔子说:“志士仁人,没有贪生怕死而损害仁的,只有牺牲自己的性命来成全仁的。”

9、?4·2

子曰:“不仁者不可以久处约(1),不可以长处乐。仁者安仁(2),知者利仁。”

?【注释】

(1)约:穷困、困窘。

(2)安仁、利仁:安仁是安于仁道;利仁,认为仁有利自己才去行仁。

?

?

【译文】

?孔子说:“没有仁德的人不能长久地处在贫困中,也不能长久地处在安乐中。仁人是安于仁道的,有智慧的人则是知道仁对自己有利才去行仁的。”

当你被别人以不正当的手段对待时,你应如何反应?

第一种办法,叫做以怨报怨,也就是“以其人之道,还治其人之身”。

第二种方法,叫做“以德报怨”,用胸怀和博爱去感化对方。

天不生仲尼

万古如长夜

——《朱子语类》卷93

有一天,一位乘客陪一位外宾去北京西郊戒台寺游玩。他叫了一辆夏利出租车,来回行程90多公里,加上停车等待约2个小时,总计价245元。但他发现司机没有按来回计价。按北京市的规定,夏利车行驶超过15公里之后每公里从l.6元加价到2.4元。其理由是假定出租车已驶离市区,回程将是空车。但对于来回行驶的计价,因不会发生空驶,全部计价应按1.6元。显然,司机多收他的费了。

面对这个情况,这位乘客应该怎么办,你认为按孔子的思想,应该怎么办?

此时乘客至少面临两种选择:

一是拒绝付款,并以举报相向

二是照着多计的价给,不计较

第一种办法对他的行为无疑是很大的惩罚,但他也不得不屈从。因为如果乘客去举报,他将被处以停驶一段时间的处罚,损失更大。

这叫以怨报怨。

第二种办法叫以德报怨,自己吃哑巴亏

【原文】?14·34

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”

?

?【译文】

?有人说:“用恩德来报答怨恨怎么样?”孔子说:“用什么来报答恩德呢?应该是用正直来报答怨恨,用恩德来报答恩德。”

孔子提出的以直报怨包含两重意思:一是要用正直的方式对待破坏规则的人;二是要直率地告诉对方,你什么地方办错了事。出租车司机多收费,以怨报怨就是拒绝付款,举而报之;以德报怨就是照着多计的价给,不计较;以直报怨则仍按规定付款,但要告诉他犯了规,以后改正。

孔子论“仁”

——己所不欲,勿施于人

联系实际

融会贯通

比较中外

连接古今

现代新儒家早期代表人物,著名国学大师梁漱溟先生指出:

“我们所能晓得孔子的,主要是他的生活。从书中找他讲论生活的地方,又只有到《论语》里去找,但是《论语》一书不同《孟子》。孟子好辩,有长篇大论的文章容易观察出他的精神所在。《论语》只是零零散散的话语凑合成的,打算找孔子的特色,非得费一番整理的工夫不可。我们什么时候能将散乱的《论语》一条一条的整理出来,然后拿一个最重要的条件,贯穿全部,就算得孔子了。”

4·15

子曰:“参乎,吾道一以贯之。”

一、整理出来

二、贯穿全部

据梁漱溟先生讲,“《论语》讲仁有58处”,我查到的有49处。到底有多少处,还希望同学们自己动手去查找。请同学们课下整理出来。

《论语》中的仁

问仁

亲近仁人

仁极低,容易做

仁很高,很难做

不仁

其他

我们研究孔子论语中的“仁”必须回答的三个问题

1、论语中“仁”有什么价值和功能

2、要通过什么途径达到“仁”的境界

3、仁者有那些外在表现

价值

无求生以害仁,有杀身以成仁⑧

功能

仁者可以久处约,可以长处乐

⑨

实现仁的途径

我欲仁,斯仁至

⑥

为仁由己①

克己复礼

能近取譬

仁之方也⑤

任重道远

?

2·19

哀公(1)问曰:“何为则民服?”孔子对曰(2):“举直错诸枉(3),则

民服;举枉错诸直,则民不服。”

?

?【注释】(1)哀公:姓姬名蒋,哀是其谥号,鲁国国君,公元前494 ̄前468年在位。

?

?(2)对曰:《论语》中记载对国君及在上位者问话的回答都用“对曰”,以表示尊敬。

?

?(3)举直错诸枉:举,选拔的意思。直,正直公平。错,同措,放置。枉,不正直。

?

?【译文】

鲁哀公问:“怎样才能使百姓服从呢?”孔子回答说:“把正直无私的人提拔起来,把邪恶不正的人置于一旁,老百姓就会服从了;把邪恶不正的人提拔起来,把正直无私的人置于一旁,老百姓就不会服从统治了。”

仁者

爱人③

非礼勿①

(视、听、言、动)

敬

恕

无怨

知人③

(举直错诸枉

)

博施于民而能济众

⑤

己欲立而立人,己欲达而达人

②

④

梁漱溟先生在《梁漱溟先生讲孔孟》一书中指出:

仁是一种柔嫩笃厚之情。……

仁就是很活泼很灵敏的样子;不仁就是很淹滞很呆板的样子。最要紧是,仁是心境很安畅很柔和很温和的样子;不仁就是不安畅很冷硬很干燥的样子。……总之,仁的气息是一种朝气,是新鲜的;而反面则是暮气颓唐,是腐旧的。

由前面说到的出租车事件,再说到“王海打假现象”,我们对王海知假买假一事的是非曲直可能会有更深层次的认识:

(王海故意去商店购进大批假货,然后索取大额罚款,他的做法引起法学、经济学、伦理学界的广泛争议。)

王海这样做并不错,而且索赔是有法律依据的,所以许多人赞成他的做法。然而这种做法其实就是“以怨报怨”,制裁假货也确实会有效果,

但

商店吃了亏可能用别的隐蔽方式从顾客处捞回损失。而且,假如这种以怨报怨的哲学流行起来的话,我们每个人就不能够生活得更舒服、更融洽、更幸福。

第一步:己所不欲,勿施于人

第二步:己欲立而立人,己欲达而达人

第三步:克己复礼

最终达到:

博施众济

天下归仁

【原文】

2·3

子曰:“道(1)之以政,齐(2)之以刑,民免(3)而无耻(4),道之以德,齐之以礼,有耻且格(5)。”

?

?【注释】

?(1)道:有两种解释:一为“引导”;二为“治理”。前者较为妥贴。

(2)齐:整齐、约束。

(3)免:避免、躲避。

(4)耻:羞耻之心。

(5)格:有两种解释:一为“至”;二为“正”。

?

?【译文】

孔子说:“用法制禁令去引导百姓,使用刑法来约束他们,老百姓只是求得免于犯罪受惩,却失去了廉耻之心;用道德教化引导百姓,使用礼制去统一百姓的言行,百姓不仅会有羞耻之心,而且也就守规矩了。”

人应当到处漫游,自己想受到怎样的对待,就应该怎样对待万物

——印度耆那教《苏特拉里克—坦加》

毗耶婆说:你自己不想经受的事,不要对别人做;你自己向往渴求的事,也该希望别人得到—这就是整个的律法;留心遵行吧。

——公元前三四世纪诞生的印度史诗《摩诃婆罗多》

耶稣说:“你们要别人怎样对待你们,你们也要怎样对待他们;这就是摩西律法和先知教训的真义。”(《马太福音》)

公元七世纪,穆罕默德曾宣布:“最高贵的宗教是这样的——你自己喜欢什么,就该喜欢别人得到什么;你自己觉得什么是痛苦,就该想到对别的所有人来说它也是痛苦。”

(《圣训集》)

和平共处五项原则是指:“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利和和平共处”。

和平共处五项原则自问世以来不仅在中国同世界各国签署的条约、公报、宣言、声明等双边关系文件中得到确认,而且也在许多重要的国际会议和一系列国际文件中不断被引用或重申。和平共处五项原则实际上已成为超越社会制度和意识形态发展国家关系的基本原则。

?

“与邻为善、以邻为伴”

——中共十六大确定的周边外交方针

核心内容是:

睦邻、安邻、

富邻

1990年费孝通先生在自己70岁生日那天曾挥毫写下了如下四句话

各美其美

美人之美

美美与共

世界大同

“孔子理想人格的核心是仁”(课本2页第三段)

“仁”这个范畴,彰显了孔子乃至中华民族极为纯粹和崇高的道德精神。(课本29页“相关链接”第四段)

毛泽东在《纪念白求恩》一文中提出:

要做一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味,的人,一个有利于人民的人。

我希望同学们研究如下几个题目:

第一个:乐

第二个:仁

第三个:讷言敏行。

我给同学们确定的两个是:

㈠士、君子与小人

㈡论“学”

梁漱溟先生从十三个方面研究了孔子,我向同学们推荐三个,我根据他的研究方法,再给同学们确定两个。

天不生仲尼

万古如长夜

——《朱子语类》卷93

天又生我们

长夜才复旦

梁漱溟先生研究孔子的原因:

“我原来不想讲什么哲学,更不想研究什么西洋或东洋哲学,但为什么竟来讲,因为我生活上发生问题,要想解答人生苦恼的问题,所以找孔子的态度。我怎样找着的,最重要的,就是孔子的生活态度里面找出来的,所以才来研究他。……我在十三、四岁时,仿佛是个野心家,很夸大,许多事实且多可笑,姑不去说。所谓野心者,是一个太贪的心,因此,在十七八岁时,简直苦恼极了。这种太贪的心,真是厉害,人若是不想名利,无所要求,就没有碰钉子的时候。……我欲达很大的要求,遭到层层挫折,弄的来神经衰弱,心中苦痛。

有一日我在阳光下,我在深思——见我家的女仆在晒衣,用手去打绳子,仿佛心里一点事没有,很快乐。余甚怪异。回思我的境遇与她的境遇大相径庭,彼境遇坏而反大乐,我境遇好而反大苦,从此想去;再看旁人,而旁人皆乐。我自己则种种事情皆不如意。于此。遂发现一问题,看到平常对苦乐之观察大谬,就是平常把苦乐认在境遇上,实则苦乐是在主观方面,而不在客观方面。……因之对于苦乐问题作一深的研究,结果遂直入佛家的道路,我因以为所有的事与我所观察的都对。但有一事使我以前的苦乐观根本动摇者,就是看到孔子的生活之乐的人生态度……

以怨报怨并没有什么错,甚至应该说是一种相当有效的制裁坏人的办法。法律对坏人的制裁就是源于这条思路,但是光靠法律很难把坏人改造成好人。

人与人之间的事大多数还涉及不到法律。出租车司机多收钱,也只能说犯规,而不能说犯法。对于这许多法律之外的事,更需要“以直报怨”。以怨报怨还可能会产生一个危险的后果:

他吃了哑巴亏,没处告状,心中会产生不平,而且很可能得出这样的结论:这个世界就是黑吃黑。他以后有机会一定会更狠地宰客,以补偿他这次的损失。如果人与人之间的关系普遍用这种原则处理,人人都要随时提防别人的暗算,这个世界肯定变得相当可怕。很显然,这不是我们希望生活在其中的一个世界,不是一个理想的世界。

同课章节目录