2020-2021学年统编版高中语文必修下册 第五单元 11.2 《与妻书》课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版高中语文必修下册 第五单元 11.2 《与妻书》课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-28 18:17:19 | ||

图片预览

文档简介

与 妻 书

林觉民

学习目标

1.了解林觉民及文章写作背景;理解句子含义。积累文言词汇,提高阅读文言文的能力。

2.理解作者的思想感情;体会文言语言、情感的魅力。

3.体会作者高尚的革命情操,培养高尚的人生观和价值观。

4.作者采用了抒情、记叙、议论三种表达方式,其中记叙和议论的密切结合,更有力地突出了中心。

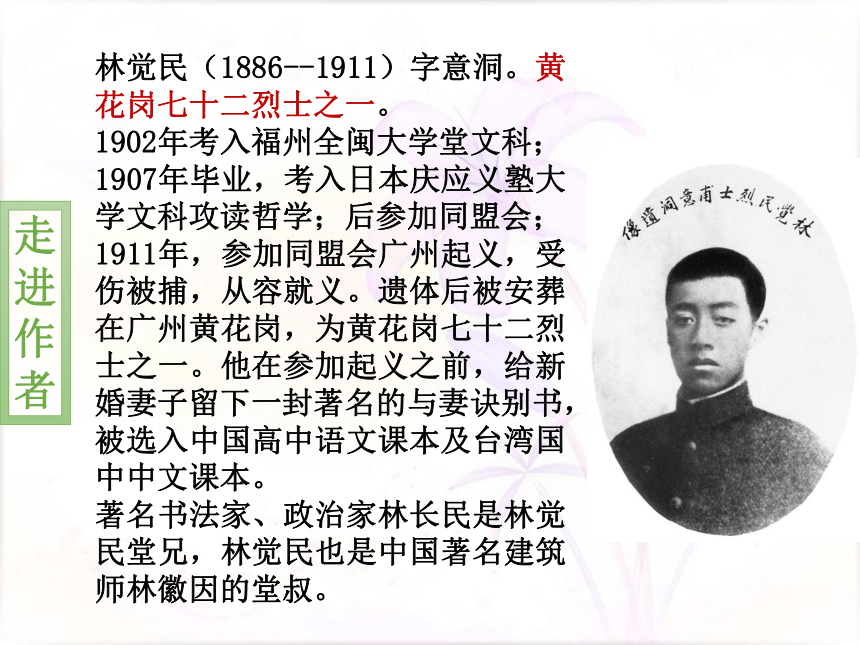

林觉民(1886--1911)字意洞。黄花岗七十二烈士之一。

1902年考入福州全闽大学堂文科;

1907年毕业,考入日本庆应义塾大学文科攻读哲学;后参加同盟会;

1911年,参加同盟会广州起义,受伤被捕,从容就义。遗体后被安葬在广州黄花岗,为黄花岗七十二烈士之一。他在参加起义之前,给新婚妻子留下一封著名的与妻诀别书,被选入中国高中语文课本及台湾国中中文课本。

著名书法家、政治家林长民是林觉民堂兄,林觉民也是中国著名建筑师林徽因的堂叔。

走进作者

黄花岗七十二烈士墓园

林觉民写给

父亲的书信

电视剧《林

觉民》剧照

背景介绍

1911年4月27日(阴历辛亥年3月29日),由孙中山领导的同盟会在广州发动武装起乂。起义虽经精心准备,但因寡不敌众,最终失败,一百多革命志士遇难。后收敛遗骸七十二具,合葬于黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

起义震动全国,不久爆发了武昌起义。

资料链接

书信

书信在中国已有悠久的历史。刘勰《文心雕龙·书记》中说:“三代政暇,文翰颇疏。春秋聘繁,书介弥盛。”这就意味着早在春秋时期书信即已产生,而绵延两千多年之后,中国又形成了独特的书信文化传统,亲情、友情、爱情正是通过家书、情书等等得以传递和保存。司马迁的《报任安书》、嵇康的《与山巨源绝交书》、诸葛亮的《诫子书》、曾国藩的《曾国藩家书》、林觉民的《与妻书》、鲁迅的《两地书》、沈从文的《从文家书》、傅雷的《傅雷家书》等等,它们如今已成为一种文化经典,植入到国人的情感记忆之中。

写信时要特别注意书信的格式。既然书信属于应用文,就有它惯用和固定的格式:

1、称呼(收信人)2、问候3、正文4、祝辞5、署名(写信人)及日期

题目解说

本文是早期民主革命先驱者林觉民烈士在参加广州起义前写给妻子陈意映的一封绝笔信,表现了高尚情操和对妻子的深情。

林觉民起义前三天深夜,写了两封遗书,一封给他的父亲,字数不多:“不孝儿觉民叩禀父亲大人:儿死矣,摧累大人吃苦,弟妹缺衣食耳,然大有补于全国同胞也。大罪乞恕之。”另一给他的婁子,就是《与妻书》,题目是后人加的。

与妻书又名绝笔

被誉为为天下第一情书

读准字音

卿( ) 晤( )

彀( ) 恸( )

语( ) 婉( )

嗟( ) 虐( )

眷( ) 旁( )

qīng

wù

gòu

tòng

yù

wǎn

jiē

nüè

juàn

bàng

层次结构

全文可分为三个部分:

第一部分(1):作为遗书的开端,简要地说明自己写这封遗书的原因和悲痛的心情。

第二部分(2-4):是信的核心。在这部分中,烈士心情倾诉自己“至爱汝”又“忍舍汝而死”的心情和道理。

第三部分(5-7):作为遗书的结尾,再一次倾诉自己“至爱汝”和“忍舍汝而死”的衷肠。

作者在给妻子的信中说“吾至爱汝”,从信的称呼上能否看出作者的“至爱”之情?

文本探究

“意映卿卿如晤”将对妻子的缱绻深情寄寓其中,爱意深情跃然纸上,在爱妻芳名“意映”后加上“卿卿”二字足现二人之间的浓情蜜意。“如晤”,在即将血洒疆场前,足见作者渴望与妻子面对面交谈的强烈愿望。

“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”这句话在文中有什么作用??

文本探究

这一句点明文章主旨,全文说理,由此展开。“爱汝”与“勇于就死”,表面上看来是矛盾的,但在有志于济世的革命者看来是统一的。

林觉民为什么“敢先汝而死,不顾汝也”?

文本探究

林觉民极其疼爱自己的妻子,正是这种感情的升华,才使他“敢先汝而死”。他因为自己享受了爱情、家庭的幸福,所以希望“天下人”也能享受幸福,所以愿“为天下人谋永福”而牺牲自己小家庭之幸福。在作者看来,个人的幸福与天下人的幸福比起来,是微不足道的。作者在这里把家庭幸福与国家前途联系在一起,把对妻子的爱与对国家的爱统一起来,爱妻,更爱国。

文中对婚后甜蜜生活的回忆运用了哪些手法?

文本探究

①“窗外疏梅筛月影,依稀掩映”,此句以景衬情,以美景表现夫妻生活的幸福。

②“并肩携手,低低切切”,以细节表现夫妻之间的恩爱。

③“何事不语?何情不诉”,以整齐简短的问句回忆往事,似与妻子当面谈心,表现了作者对妻子的深爱之情。

作者是个革命者,当然是不相信有鬼的,为什么在文中会有“望其真有”的想法?

文本探究

一则说明自己对妻子的爱之深,二则用来安慰妻子。这不仅反映了作者写书信时悲痛欲绝的心情,也反映了作者为了革命事业抛妻别子、蹈死不顾的高尚情操。

在《与妻书》里,作者抒情的思路是怎么样?请结合文章具体说明。

文本探究

书信开篇,便开门见山,直接抒情:“吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。”生离死别之情迎面而来。

文本探究

接着用了“汝忆否?”,一个“忆”字,引出了下文对夫妻恩爱往事的追忆:一是夫妻谁先死的谈论,说明自己本不愿先死而“留苦”给妻子;二是对“双栖”甜蜜生活的回忆,说明自己“真真不能”忘记爱妻;三是追述最后分别之前,未将赴义之事告诉爱妻的原因及当时的心情。三件往事,都是抒情的铺垫。只有真爱夫妻,才敢于谈“谁先死”,只有真爱夫妻,才能将痛苦留给自己,替爱人分忧解愁。这是一对怎样相爱的夫妻!愈写夫妻恩爱之深,愈见夫妻生死离别之伤痛,哀婉悲痛之切,让人不忍承受。一个有血有肉、可亲可敬的英雄形象,栩栩如生地展示在了读者眼前。

文本探究

“吾今与汝无言矣”一句似乎要收住话头,实则满腔眷恋之情无从说起,感情激烈,欲止而未止,只能寄希望于死后,“吾平日不信有鬼,今则又望其真有。今人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲”。林觉民是个革命者,本来不相信有“鬼”和“心电感应”之说,现在却希望“真有”“鬼”,希望“心电感应”之说是真的,这是怎样的眷恋,以至于要用幻想来慰藉和填补自己的哀痛。

文本探究

书信结尾处,“嗟夫!巾短情长,所未尽者,尚有万千……汝不能舍吾,其时时于梦中得我乎?”信将了,情未断,万千言语无处叙说,内心汹涌而出的感情无处寄托,真是“巾短情长”,只得托于“梦”中了,这是哀痛欲绝时才有的真情实感。

书信自始至终,披肝沥胆,直抒胸臆。情感真挚,笔调委婉,感人至深。

中心思想

在这封绝笔信中,作者思绪澎湃,委婉曲折地叙写了自己对妻子的深情和对处于水深火热中的祖国的深沉的爱,表现了一位民主革命战士的崇高精神。文章紧紧围绕“吾至爱汝”而又不能不“忍舍汝而死”这一矛盾复杂的感情,写得缠绵悱恻而又豪情满怀,是爱的颂歌,更是一首正气之歌。

艺术特色

1.综合运用抒情、议论、记叙等多种表达方式。

2.语言平易,通俗易懂。

3.多用典故简练生动。

艺术特色

1.综合运用抒情、议论、记叙等多种表达方式。

作者为了表达“吾至爱汝”又不得不“忍舍汝而死”的复杂思想感情,在文中综合运用了抒情、记叙、议论三种表达方式。

抒情是这封遗书的主要表达方式。通览全文,有很多语句都是直接抒情的。从开头的“吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼”到末尾的“嗟夫!巾短情长,所未尽者,尚有万千……汝不能舍吾,其时时于梦中得我乎”,这些话语,正是面临为革命英勇献身之时,从内心汹涌而出的强烈的感情浪涛。

艺术特色

为了抒情,作者很自然地记叙了一些往事。如第三段里作者对他们夫妻往昔生活的回忆,在回忆中,作者深深地抒发了对妻子的爱恋和无所不至的为妻子着想之情。

为了抒情,作者很自然地记叙了一些往事。如第三段里作者对他们夫妻往昔生活的回忆,在回忆中,作者深深地抒发了对妻子的爱恋和无所不至的为妻子着想之情。

艺术特色

除了“吾至爱汝”之情外,还在于“即此爱汝一念,使吾勇于就死”之理。遗书说理之所以感人,原因有两点:一是作者阐述了个人幸福与全民幸福的关系以及“亲人之爱”要服从革命需要的道理。二是作者在记叙抒情的基础上发表议论。既抒革命之情,又说革命之理。正因为,作者对妻子的“情”是那样真挚,才使得他忍心别离妻子英勇赴义的“理”具有巨大的说服力和感人的力量。

艺术特色

说理时作者选择了带有感彩的词语和感情表达丰富的句式,使议论也带有了自己的感彩。例如,作者在谈到清朝血腥凶残的统治时,并不直说,而用“遍地腥云,满街狼犬”来比喻。又如第五段,作者在分析现状的黑暗时,接连使用了排比、设问、反问等句式,酣畅淋漓,一气呵成,具有无可辩驳的说服力,从而有助于思想观点的表达。

艺术特色

2.语言平易,通俗易懂。

如“泪珠和笔墨齐下”“吾心不忍”“有不解处,望请其指教”等,都同白话很接近,通俗易懂,其殷殷之情,溢于言表。

3.多用典故简练生动。

运用“太上忘情”“司马青衫”“望夫化石”“破镜重圆”等典故,并都将其融入通俗的语言之中,既增强了语言的表现力,又避免冗赘的毛病。

文言知识

【通假字】

称心快意,几家能彀(同“够”)

【一词多义】

1.竟

不能竟书而欲搁笔(完成)

有志者事竟成(终于,终究)(《后汉书》)

神农竟不知(竟然)(《陪郑广文游何将军山林》)

文言知识

【一词多义】

2.身

以汝之有身也(身孕)

于其身也,则耻师焉(自己)(《师说》)

载以鹿车,身自推之(亲自)(《后汉书》)

守,孰为大?守身为大(自身的节操)(《孟子》)

3.至

吾至爱汝(最)

吾爱汝至(达到极点)

一男附书至,二男新战死(到,来)(《石壕吏》)

色愈恭,礼愈至(周到)(《送东阳马生序》)

文言知识

【一词多义】

4.其

吾亦望其言是实(指示代词,这)

今则又望其真有(代词,它)

卒不忍独善其身(代词,自己)

汝其勿悲(表祈使)

助天下人爱其所爱(代词,他们)

文言知识

【一词多义】

5.与

与妻书(给予)

与使吾先死也,无宁汝先吾而死(与“使”连用,表“与其”,与“无宁”组成表选择的固定结构)

为吾与汝双栖之所(连词,和)

文言知识

【古今异义】

1.汝可以模拟得之(古义:想象、揣摩。今义:模仿。)

2.老吾老以及人之老(古义:双音复合词,从而推及。今义:连词,用以连接并列的词或词组(“以及”前往往是主要的)。)

3.此吾所以敢率性就死不顾汝也(古义:……的原因。今义:表因果关系。)

4.吾家后日当甚贫(古义:以后的日子。今义:后天,明天的明天。)

文言知识

【词类活用】

1.形容词作动词

老吾老以及人之老(尊敬)

幼吾幼以及人之幼(爱护)

2.形容词作名词

老吾老以及人之老(老人)

幼吾幼以及人之幼(小孩)

文言知识

【词类活用】

3.形容词的意动用法

当亦乐牺牲吾身与汝身之福利(以……为乐)

4.名词作动词

汝幸而偶我(婚配,嫁给)

5.名词作状语

瓜分之日可以死(像瓜一样)

意洞手书(亲手)

文言知识

【特殊句式】

1.判断句

厅旁一室,为吾与汝双栖之所(“为”表判断)

此吾所以敢率性就死不顾汝也(“也”表判断)

2.倒装句

称心快意,几家能彀(主谓倒装,应为“几家能彀称心快意”)

钟情如我辈者(定语后置,应为“如我辈钟情者”)

文言知识

【特殊句式】

3.省略句

吾与并肩携手(“与”后省略主语“汝”)

望今后有远行,必以告妾(“以”后省略代词“之”)

谁知吾卒先汝而死乎(“先”后省略介词“于”)

4.固定句式

将奈之何(固定句式,“奈……何”)

与使吾先死也,无宁汝先吾而死(固定句式,“与使……无宁……)

D

当堂检测

1.对下列加粗词的解释错误的一项是( )

A.是吾不是处 是:这

B.汝幸而偶我 偶:嫁

C.汝可以模拟得之 模拟:想象

D.辛未三月念六夜四鼓 念:思念

解析:“念”通“廿”,二十的俗称。

B

当堂检测

解析:①②都是形容词用作动词,③是名词用作动词,④是名词用作状语,⑤是形容词的意动用法。

2.下列加粗的词语活用分类正确的一项是( )

①卒不忍独善其身

②老吾老以及人之老

③汝幸而偶我

④瓜分之日可以死

⑤当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

A.①/②③/④/⑤ B.①②/③/④/⑤

C.①②/③④/⑤ D.①/②/③④/⑤

当堂检测

3.下面是《诗经·君子于役》中的诗句,刻画了妻子对外出丈夫的思念心理,写得天然质朴。请你展开想象,运用比喻、拟人、夸张中任一修辞,将其扩写成一段情景交融的文字。(不超过60字)

“鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来。”(埘:鸡舍)

答案:示例:夕阳西下,晚霞晕染了天空。嬉戏了一天的鸡疲倦了,伸伸懒腰,展展翅膀,徐徐地进了鸡舍;牛儿与羊儿吃饱了,流露出满足的神情结伴回家。

解析:本题属扩展语句题型。扩展时要注意情景交融,同时注意语句的文釆性,要做到语言流畅、词藻优美。另外,要注意字数限制。

当堂检测

4.《与妻书》情真意切,感人肺腑,催人泪下,可谓“天下第一情书”,从中不难感受到林觉民对妻子的深情。我国古典诗词中亦不乏表现对妻子深爱之情的,诗人通常使用虚实结合的手法来表现情感,使得诗歌意蕴十足。如苏轼《江城子·十年生死两茫茫》的“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行”,作者与妻子伉俪情深,虽生死殊途而旧情难忘。积思成梦,悲喜交加,这是虚写。而实则是写梦醒后的悲伤。这样虚实结合,写出了诗人对亡妻思念之深之切之苦。

人们在分析作品中虚和实的关系时常说:“虚由实生、实仗虚行,以实为本、以虚为用。”从所学古典诗词中再举一个运用虚实结合手法的例子,要求引文正确,紧扣虚实关系,并有适当的分析,100字以内。

当堂检测

【写作示例】

例一:白居易《琵琶行》三次写月:“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。”“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”“去来江口守空船,绕船月明江水寒。”分别烘托了诗人凄凉的心境、琵琶声的美妙动人和琵琶女孤独悲伤的心境。景是实,通过景物烘托出来的情则是虚。

例二:李煜国亡家破,一国之君,沦为囚徒,终身受辱,千古蒙羞,胸中怨恨,难以尽言。词人用一比喻,极言愁苦之多。“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”化虚为实,以实写虚,把“愁”物化为一江东流的春水,将多而不绝的愁绪形象地表达出来。

例三:苏轼《念奴娇·赤壁怀古》:“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”塑造了三国时周瑜风流儒雅,才华出众,英俊伟岸的形象,再现了具有历史意义的赤壁之战时的场景,这是虚写。对历史人物的景仰和歌颂,正包含了诗人对自己的现状的不满,虚实结合,相反相成,在古今对比中抒发作者的思想感情。

当堂检测

【写作指导】

虚实结合就是把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。换言之,就方法而言:详细为实,简略为虚;具体为实,抽象为虚;有据为实,假托为虚;有行为实,徒言为虚。就对象而言:景为实,情为虚;眼见为实,想象为虚;有者为实,无者为虚;显者为实,隐者为虚;当前为实,过去和将来为虚;已知为实,未知为虚;等等。虚实结合,可以给人以无穷的想象和回味,也可以使诗人的感情表达得更深沉而充分。

林觉民

学习目标

1.了解林觉民及文章写作背景;理解句子含义。积累文言词汇,提高阅读文言文的能力。

2.理解作者的思想感情;体会文言语言、情感的魅力。

3.体会作者高尚的革命情操,培养高尚的人生观和价值观。

4.作者采用了抒情、记叙、议论三种表达方式,其中记叙和议论的密切结合,更有力地突出了中心。

林觉民(1886--1911)字意洞。黄花岗七十二烈士之一。

1902年考入福州全闽大学堂文科;

1907年毕业,考入日本庆应义塾大学文科攻读哲学;后参加同盟会;

1911年,参加同盟会广州起义,受伤被捕,从容就义。遗体后被安葬在广州黄花岗,为黄花岗七十二烈士之一。他在参加起义之前,给新婚妻子留下一封著名的与妻诀别书,被选入中国高中语文课本及台湾国中中文课本。

著名书法家、政治家林长民是林觉民堂兄,林觉民也是中国著名建筑师林徽因的堂叔。

走进作者

黄花岗七十二烈士墓园

林觉民写给

父亲的书信

电视剧《林

觉民》剧照

背景介绍

1911年4月27日(阴历辛亥年3月29日),由孙中山领导的同盟会在广州发动武装起乂。起义虽经精心准备,但因寡不敌众,最终失败,一百多革命志士遇难。后收敛遗骸七十二具,合葬于黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

起义震动全国,不久爆发了武昌起义。

资料链接

书信

书信在中国已有悠久的历史。刘勰《文心雕龙·书记》中说:“三代政暇,文翰颇疏。春秋聘繁,书介弥盛。”这就意味着早在春秋时期书信即已产生,而绵延两千多年之后,中国又形成了独特的书信文化传统,亲情、友情、爱情正是通过家书、情书等等得以传递和保存。司马迁的《报任安书》、嵇康的《与山巨源绝交书》、诸葛亮的《诫子书》、曾国藩的《曾国藩家书》、林觉民的《与妻书》、鲁迅的《两地书》、沈从文的《从文家书》、傅雷的《傅雷家书》等等,它们如今已成为一种文化经典,植入到国人的情感记忆之中。

写信时要特别注意书信的格式。既然书信属于应用文,就有它惯用和固定的格式:

1、称呼(收信人)2、问候3、正文4、祝辞5、署名(写信人)及日期

题目解说

本文是早期民主革命先驱者林觉民烈士在参加广州起义前写给妻子陈意映的一封绝笔信,表现了高尚情操和对妻子的深情。

林觉民起义前三天深夜,写了两封遗书,一封给他的父亲,字数不多:“不孝儿觉民叩禀父亲大人:儿死矣,摧累大人吃苦,弟妹缺衣食耳,然大有补于全国同胞也。大罪乞恕之。”另一给他的婁子,就是《与妻书》,题目是后人加的。

与妻书又名绝笔

被誉为为天下第一情书

读准字音

卿( ) 晤( )

彀( ) 恸( )

语( ) 婉( )

嗟( ) 虐( )

眷( ) 旁( )

qīng

wù

gòu

tòng

yù

wǎn

jiē

nüè

juàn

bàng

层次结构

全文可分为三个部分:

第一部分(1):作为遗书的开端,简要地说明自己写这封遗书的原因和悲痛的心情。

第二部分(2-4):是信的核心。在这部分中,烈士心情倾诉自己“至爱汝”又“忍舍汝而死”的心情和道理。

第三部分(5-7):作为遗书的结尾,再一次倾诉自己“至爱汝”和“忍舍汝而死”的衷肠。

作者在给妻子的信中说“吾至爱汝”,从信的称呼上能否看出作者的“至爱”之情?

文本探究

“意映卿卿如晤”将对妻子的缱绻深情寄寓其中,爱意深情跃然纸上,在爱妻芳名“意映”后加上“卿卿”二字足现二人之间的浓情蜜意。“如晤”,在即将血洒疆场前,足见作者渴望与妻子面对面交谈的强烈愿望。

“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”这句话在文中有什么作用??

文本探究

这一句点明文章主旨,全文说理,由此展开。“爱汝”与“勇于就死”,表面上看来是矛盾的,但在有志于济世的革命者看来是统一的。

林觉民为什么“敢先汝而死,不顾汝也”?

文本探究

林觉民极其疼爱自己的妻子,正是这种感情的升华,才使他“敢先汝而死”。他因为自己享受了爱情、家庭的幸福,所以希望“天下人”也能享受幸福,所以愿“为天下人谋永福”而牺牲自己小家庭之幸福。在作者看来,个人的幸福与天下人的幸福比起来,是微不足道的。作者在这里把家庭幸福与国家前途联系在一起,把对妻子的爱与对国家的爱统一起来,爱妻,更爱国。

文中对婚后甜蜜生活的回忆运用了哪些手法?

文本探究

①“窗外疏梅筛月影,依稀掩映”,此句以景衬情,以美景表现夫妻生活的幸福。

②“并肩携手,低低切切”,以细节表现夫妻之间的恩爱。

③“何事不语?何情不诉”,以整齐简短的问句回忆往事,似与妻子当面谈心,表现了作者对妻子的深爱之情。

作者是个革命者,当然是不相信有鬼的,为什么在文中会有“望其真有”的想法?

文本探究

一则说明自己对妻子的爱之深,二则用来安慰妻子。这不仅反映了作者写书信时悲痛欲绝的心情,也反映了作者为了革命事业抛妻别子、蹈死不顾的高尚情操。

在《与妻书》里,作者抒情的思路是怎么样?请结合文章具体说明。

文本探究

书信开篇,便开门见山,直接抒情:“吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。”生离死别之情迎面而来。

文本探究

接着用了“汝忆否?”,一个“忆”字,引出了下文对夫妻恩爱往事的追忆:一是夫妻谁先死的谈论,说明自己本不愿先死而“留苦”给妻子;二是对“双栖”甜蜜生活的回忆,说明自己“真真不能”忘记爱妻;三是追述最后分别之前,未将赴义之事告诉爱妻的原因及当时的心情。三件往事,都是抒情的铺垫。只有真爱夫妻,才敢于谈“谁先死”,只有真爱夫妻,才能将痛苦留给自己,替爱人分忧解愁。这是一对怎样相爱的夫妻!愈写夫妻恩爱之深,愈见夫妻生死离别之伤痛,哀婉悲痛之切,让人不忍承受。一个有血有肉、可亲可敬的英雄形象,栩栩如生地展示在了读者眼前。

文本探究

“吾今与汝无言矣”一句似乎要收住话头,实则满腔眷恋之情无从说起,感情激烈,欲止而未止,只能寄希望于死后,“吾平日不信有鬼,今则又望其真有。今人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲”。林觉民是个革命者,本来不相信有“鬼”和“心电感应”之说,现在却希望“真有”“鬼”,希望“心电感应”之说是真的,这是怎样的眷恋,以至于要用幻想来慰藉和填补自己的哀痛。

文本探究

书信结尾处,“嗟夫!巾短情长,所未尽者,尚有万千……汝不能舍吾,其时时于梦中得我乎?”信将了,情未断,万千言语无处叙说,内心汹涌而出的感情无处寄托,真是“巾短情长”,只得托于“梦”中了,这是哀痛欲绝时才有的真情实感。

书信自始至终,披肝沥胆,直抒胸臆。情感真挚,笔调委婉,感人至深。

中心思想

在这封绝笔信中,作者思绪澎湃,委婉曲折地叙写了自己对妻子的深情和对处于水深火热中的祖国的深沉的爱,表现了一位民主革命战士的崇高精神。文章紧紧围绕“吾至爱汝”而又不能不“忍舍汝而死”这一矛盾复杂的感情,写得缠绵悱恻而又豪情满怀,是爱的颂歌,更是一首正气之歌。

艺术特色

1.综合运用抒情、议论、记叙等多种表达方式。

2.语言平易,通俗易懂。

3.多用典故简练生动。

艺术特色

1.综合运用抒情、议论、记叙等多种表达方式。

作者为了表达“吾至爱汝”又不得不“忍舍汝而死”的复杂思想感情,在文中综合运用了抒情、记叙、议论三种表达方式。

抒情是这封遗书的主要表达方式。通览全文,有很多语句都是直接抒情的。从开头的“吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼”到末尾的“嗟夫!巾短情长,所未尽者,尚有万千……汝不能舍吾,其时时于梦中得我乎”,这些话语,正是面临为革命英勇献身之时,从内心汹涌而出的强烈的感情浪涛。

艺术特色

为了抒情,作者很自然地记叙了一些往事。如第三段里作者对他们夫妻往昔生活的回忆,在回忆中,作者深深地抒发了对妻子的爱恋和无所不至的为妻子着想之情。

为了抒情,作者很自然地记叙了一些往事。如第三段里作者对他们夫妻往昔生活的回忆,在回忆中,作者深深地抒发了对妻子的爱恋和无所不至的为妻子着想之情。

艺术特色

除了“吾至爱汝”之情外,还在于“即此爱汝一念,使吾勇于就死”之理。遗书说理之所以感人,原因有两点:一是作者阐述了个人幸福与全民幸福的关系以及“亲人之爱”要服从革命需要的道理。二是作者在记叙抒情的基础上发表议论。既抒革命之情,又说革命之理。正因为,作者对妻子的“情”是那样真挚,才使得他忍心别离妻子英勇赴义的“理”具有巨大的说服力和感人的力量。

艺术特色

说理时作者选择了带有感彩的词语和感情表达丰富的句式,使议论也带有了自己的感彩。例如,作者在谈到清朝血腥凶残的统治时,并不直说,而用“遍地腥云,满街狼犬”来比喻。又如第五段,作者在分析现状的黑暗时,接连使用了排比、设问、反问等句式,酣畅淋漓,一气呵成,具有无可辩驳的说服力,从而有助于思想观点的表达。

艺术特色

2.语言平易,通俗易懂。

如“泪珠和笔墨齐下”“吾心不忍”“有不解处,望请其指教”等,都同白话很接近,通俗易懂,其殷殷之情,溢于言表。

3.多用典故简练生动。

运用“太上忘情”“司马青衫”“望夫化石”“破镜重圆”等典故,并都将其融入通俗的语言之中,既增强了语言的表现力,又避免冗赘的毛病。

文言知识

【通假字】

称心快意,几家能彀(同“够”)

【一词多义】

1.竟

不能竟书而欲搁笔(完成)

有志者事竟成(终于,终究)(《后汉书》)

神农竟不知(竟然)(《陪郑广文游何将军山林》)

文言知识

【一词多义】

2.身

以汝之有身也(身孕)

于其身也,则耻师焉(自己)(《师说》)

载以鹿车,身自推之(亲自)(《后汉书》)

守,孰为大?守身为大(自身的节操)(《孟子》)

3.至

吾至爱汝(最)

吾爱汝至(达到极点)

一男附书至,二男新战死(到,来)(《石壕吏》)

色愈恭,礼愈至(周到)(《送东阳马生序》)

文言知识

【一词多义】

4.其

吾亦望其言是实(指示代词,这)

今则又望其真有(代词,它)

卒不忍独善其身(代词,自己)

汝其勿悲(表祈使)

助天下人爱其所爱(代词,他们)

文言知识

【一词多义】

5.与

与妻书(给予)

与使吾先死也,无宁汝先吾而死(与“使”连用,表“与其”,与“无宁”组成表选择的固定结构)

为吾与汝双栖之所(连词,和)

文言知识

【古今异义】

1.汝可以模拟得之(古义:想象、揣摩。今义:模仿。)

2.老吾老以及人之老(古义:双音复合词,从而推及。今义:连词,用以连接并列的词或词组(“以及”前往往是主要的)。)

3.此吾所以敢率性就死不顾汝也(古义:……的原因。今义:表因果关系。)

4.吾家后日当甚贫(古义:以后的日子。今义:后天,明天的明天。)

文言知识

【词类活用】

1.形容词作动词

老吾老以及人之老(尊敬)

幼吾幼以及人之幼(爱护)

2.形容词作名词

老吾老以及人之老(老人)

幼吾幼以及人之幼(小孩)

文言知识

【词类活用】

3.形容词的意动用法

当亦乐牺牲吾身与汝身之福利(以……为乐)

4.名词作动词

汝幸而偶我(婚配,嫁给)

5.名词作状语

瓜分之日可以死(像瓜一样)

意洞手书(亲手)

文言知识

【特殊句式】

1.判断句

厅旁一室,为吾与汝双栖之所(“为”表判断)

此吾所以敢率性就死不顾汝也(“也”表判断)

2.倒装句

称心快意,几家能彀(主谓倒装,应为“几家能彀称心快意”)

钟情如我辈者(定语后置,应为“如我辈钟情者”)

文言知识

【特殊句式】

3.省略句

吾与并肩携手(“与”后省略主语“汝”)

望今后有远行,必以告妾(“以”后省略代词“之”)

谁知吾卒先汝而死乎(“先”后省略介词“于”)

4.固定句式

将奈之何(固定句式,“奈……何”)

与使吾先死也,无宁汝先吾而死(固定句式,“与使……无宁……)

D

当堂检测

1.对下列加粗词的解释错误的一项是( )

A.是吾不是处 是:这

B.汝幸而偶我 偶:嫁

C.汝可以模拟得之 模拟:想象

D.辛未三月念六夜四鼓 念:思念

解析:“念”通“廿”,二十的俗称。

B

当堂检测

解析:①②都是形容词用作动词,③是名词用作动词,④是名词用作状语,⑤是形容词的意动用法。

2.下列加粗的词语活用分类正确的一项是( )

①卒不忍独善其身

②老吾老以及人之老

③汝幸而偶我

④瓜分之日可以死

⑤当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

A.①/②③/④/⑤ B.①②/③/④/⑤

C.①②/③④/⑤ D.①/②/③④/⑤

当堂检测

3.下面是《诗经·君子于役》中的诗句,刻画了妻子对外出丈夫的思念心理,写得天然质朴。请你展开想象,运用比喻、拟人、夸张中任一修辞,将其扩写成一段情景交融的文字。(不超过60字)

“鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来。”(埘:鸡舍)

答案:示例:夕阳西下,晚霞晕染了天空。嬉戏了一天的鸡疲倦了,伸伸懒腰,展展翅膀,徐徐地进了鸡舍;牛儿与羊儿吃饱了,流露出满足的神情结伴回家。

解析:本题属扩展语句题型。扩展时要注意情景交融,同时注意语句的文釆性,要做到语言流畅、词藻优美。另外,要注意字数限制。

当堂检测

4.《与妻书》情真意切,感人肺腑,催人泪下,可谓“天下第一情书”,从中不难感受到林觉民对妻子的深情。我国古典诗词中亦不乏表现对妻子深爱之情的,诗人通常使用虚实结合的手法来表现情感,使得诗歌意蕴十足。如苏轼《江城子·十年生死两茫茫》的“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行”,作者与妻子伉俪情深,虽生死殊途而旧情难忘。积思成梦,悲喜交加,这是虚写。而实则是写梦醒后的悲伤。这样虚实结合,写出了诗人对亡妻思念之深之切之苦。

人们在分析作品中虚和实的关系时常说:“虚由实生、实仗虚行,以实为本、以虚为用。”从所学古典诗词中再举一个运用虚实结合手法的例子,要求引文正确,紧扣虚实关系,并有适当的分析,100字以内。

当堂检测

【写作示例】

例一:白居易《琵琶行》三次写月:“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。”“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”“去来江口守空船,绕船月明江水寒。”分别烘托了诗人凄凉的心境、琵琶声的美妙动人和琵琶女孤独悲伤的心境。景是实,通过景物烘托出来的情则是虚。

例二:李煜国亡家破,一国之君,沦为囚徒,终身受辱,千古蒙羞,胸中怨恨,难以尽言。词人用一比喻,极言愁苦之多。“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”化虚为实,以实写虚,把“愁”物化为一江东流的春水,将多而不绝的愁绪形象地表达出来。

例三:苏轼《念奴娇·赤壁怀古》:“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”塑造了三国时周瑜风流儒雅,才华出众,英俊伟岸的形象,再现了具有历史意义的赤壁之战时的场景,这是虚写。对历史人物的景仰和歌颂,正包含了诗人对自己的现状的不满,虚实结合,相反相成,在古今对比中抒发作者的思想感情。

当堂检测

【写作指导】

虚实结合就是把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。换言之,就方法而言:详细为实,简略为虚;具体为实,抽象为虚;有据为实,假托为虚;有行为实,徒言为虚。就对象而言:景为实,情为虚;眼见为实,想象为虚;有者为实,无者为虚;显者为实,隐者为虚;当前为实,过去和将来为虚;已知为实,未知为虚;等等。虚实结合,可以给人以无穷的想象和回味,也可以使诗人的感情表达得更深沉而充分。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])