高中历史选修 第3课 春秋战国时期的变法运动

文档属性

| 名称 | 高中历史选修 第3课 春秋战国时期的变法运动 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-03-06 13:32:55 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

课标要求:

1、知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。背景第3课 春秋战国时期的变法运动

2、了解商鞅变法的具体措施和内容,

认识其特点。内容与特点

3、探讨商鞅变法的历史作用。影响

第4课

商鞅变法与秦的强盛

商鞅变法

背景篇

时代要求

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

强大需要

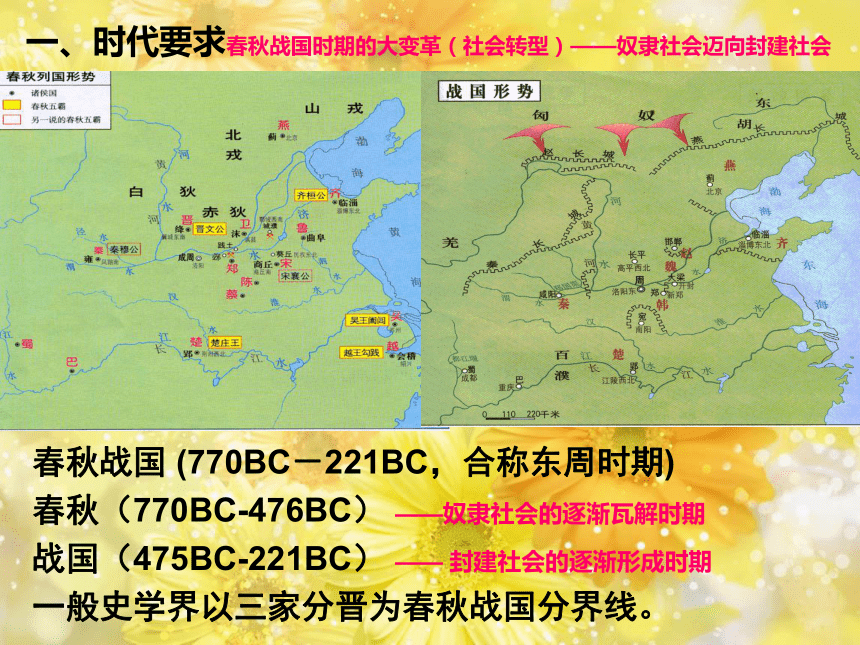

一、时代要求春秋战国时期的大变革(社会转型)——奴隶社会迈向封建社会

春秋战国 (770BC-221BC,合称东周时期)

春秋(770BC-476BC) ——奴隶社会的逐渐瓦解时期

战国(475BC-221BC) —— 封建社会的逐渐形成时期

一般史学界以三家分晋为春秋战国分界线。

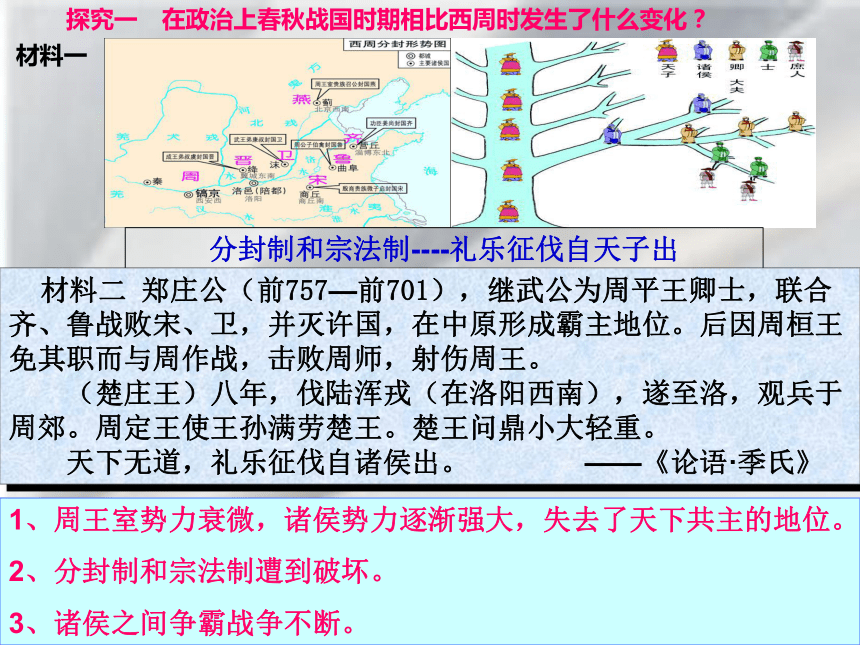

分封制和宗法制----礼乐征伐自天子出

材料一

探究一 在政治上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

材料二 郑庄公(前757—前701),继武公为周平王卿士,联合齐、鲁战败宋、卫,并灭许国,在中原形成霸主地位。后因周桓王免其职而与周作战,击败周师,射伤周王。

(楚庄王)八年,伐陆浑戎(在洛阳西南),遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重。

天下无道,礼乐征伐自诸侯出。 ——《论语·季氏》

1、周王室势力衰微,诸侯势力逐渐强大,失去了天下共主的地位。

2、分封制和宗法制遭到破坏。

3、诸侯之间争霸战争不断。

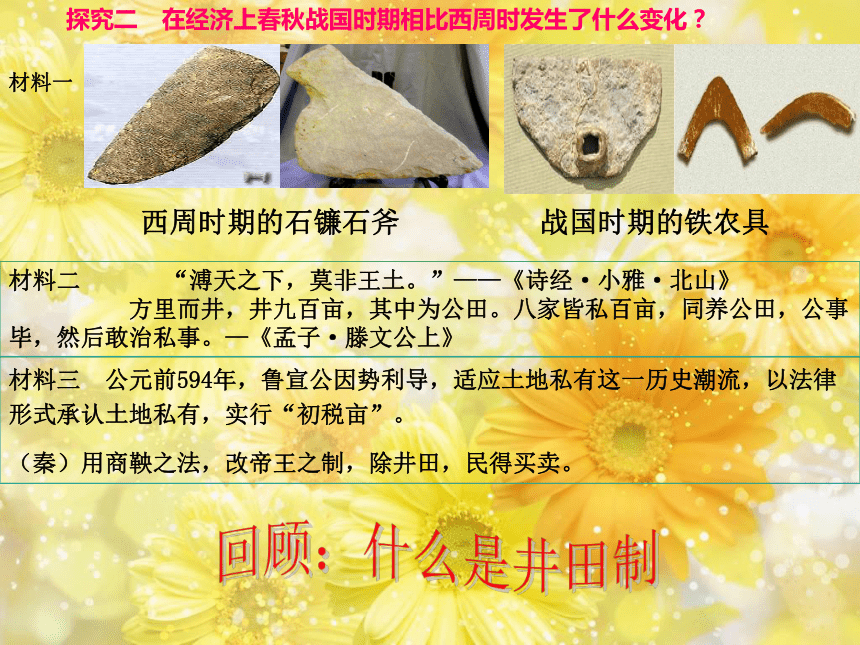

探究二 在经济上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

战国时期的铁农具

西周时期的石镰石斧

材料二 “溥天之下,莫非王土。”——《诗经·小雅·北山》

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。—《孟子·滕文公上》

材料三 公元前594年,鲁宣公因势利导,适应土地私有这一历史潮流,以法律形式承认土地私有,实行“初税亩”。

(秦)用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。

材料一

学思之窗

“溥天之下,莫非王土。”

——《诗经·小雅·北山》

你知道《诗经》中的这句话的意思吗?

即天子对天下的土地拥有所有权。商、周时期,所有土地均归国王所有,这称为土地国有制。

什么是井田制?“公田”和“私田”是怎么回事?

井田制:一种土地国有制,是商周社会的经

济基础。这里说的“国有”实际上是一种国王为代

表的贵族土地所有制。

方里而井,井九百亩,其中为

公田。

八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

“公田”,由贵族占有; “私田”,是农夫的份田。 两者均只有使用权而无所有权。

公田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

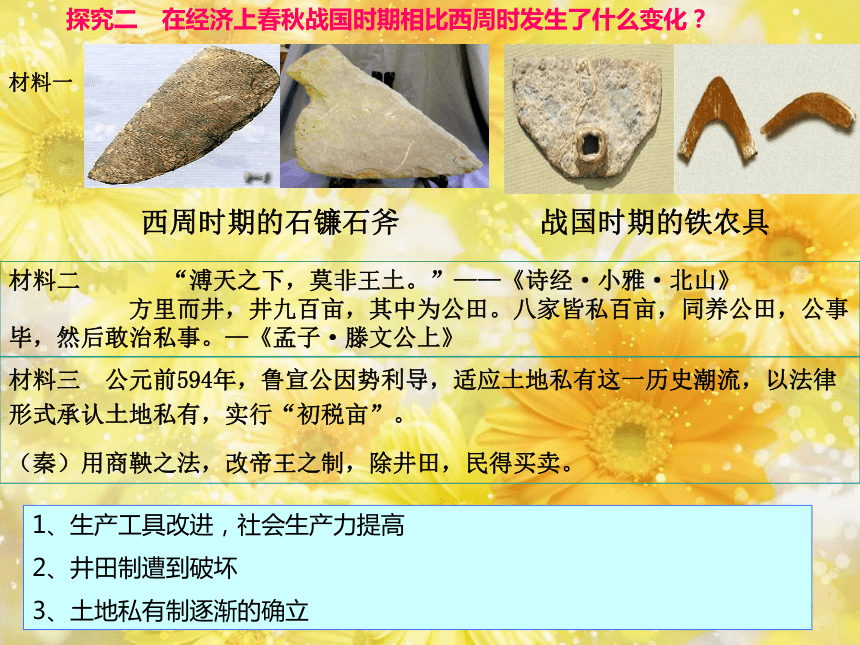

探究二 在经济上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

战国时期的铁农具

西周时期的石镰石斧

材料二 “溥天之下,莫非王土。”——《诗经·小雅·北山》

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。—《孟子·滕文公上》

材料三 公元前594年,鲁宣公因势利导,适应土地私有这一历史潮流,以法律形式承认土地私有,实行“初税亩”。

(秦)用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。

1、生产工具改进,社会生产力提高

2、井田制遭到破坏

3、土地私有制逐渐的确立

材料一

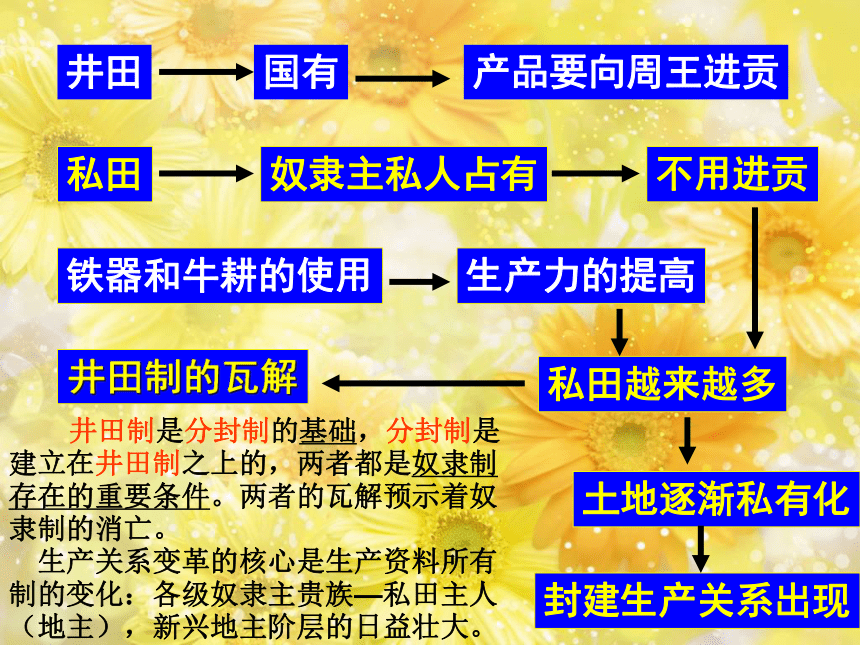

井田制的瓦解

井田

私田

国有

奴隶主私人占有

产品要向周王进贡

不用进贡

井田制是分封制的基础,分封制是建立在井田制之上的,两者都是奴隶制存在的重要条件。两者的瓦解预示着奴隶制的消亡。

生产关系变革的核心是生产资料所有制的变化:各级奴隶主贵族—私田主人(地主),新兴地主阶层的日益壮大。

私田越来越多

铁器和牛耕的使用

生产力的提高

土地逐渐私有化

封建生产关系出现

直接动力:日益激烈的争霸战争需要富国强兵。称霸天下的欲望是改革变法的直接动力。

探究三 除此之外,结合必修所学知识,思考在思想上还有什么变化,推动变法的直接动力是什么?这种社会状况发出什么样的时代要求?

思想:百家争鸣,各家学派纷纷提出解决社会问题的方案,改革成为社会的主要呼声。 特别是法家学说顺应时代要求,成为改革变法的思想武器。

1、周王室势力衰微,诸侯势力逐渐强大,失去了天下共主的地位。

2、分封制和宗法制遭到破坏。

3、诸侯之间争霸战争不断。

1、生产工具改进,社会生产力提高

2、井田制遭到破坏

3、土地私有制逐渐的确立

探究二 在经济上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

一、时代要求春秋战国时期的大变革(社会转型)——奴隶社会迈向封建社会

探究一 在政治上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

时代要求:春秋实行土地私有化和战国完成由奴隶社会封建社会的转型改革。

国家 主持者

齐国 管仲

鲁国 初税亩

魏国 李悝

楚国 吴起

赵国 赵列侯

韩国 申不害

齐国 邹忌、晏婴

燕国 乐毅

二、变革潮流推动 春秋战国时风起云涌的改革与变法

战国七位君主

变法示意表

魏文侯〈李悝﹑吴起变法〉

前445-387年

楚悼王〈吴起变法〉

前401-381年

秦孝公〈商鞅变法〉

前364-338年

齐威王〈邹忌变法〉

前356-320年

赵武灵王〈胡服骑射改革〉

前325-299年

燕昭王〈乐毅变法〉

前312-279年

韩昭侯〈申不害变法〉

前362-333年

(一)、春秋时期的改革——管仲改革

1.背景:

2.内容:

“相地而衰征”

3.影响

对齐国:增加了财政收入,客观上打破了井田的界限,加速了井田制的瓦解,使齐国在争霸中率先成为中原霸主。

对其他诸侯国:起了榜样作用

《史记》云:“齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋。”

私田大增使得占有者十分富裕,而靠公田赋税的诸侯收入却日益减少。

特点:主要集中在经济方面,维护奴隶制统治

人物 内 容 成 效

魏文侯变法 李

悝 政治

经济

法律

吴

起 军事

影响

(二)、战国时期的变法——魏文侯变法

特点:改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,维护地主阶级统治。

提出“选贤任能,赏罚分明”,改革旧的世卿世禄制度

改善了吏治,削弱了旧贵族特权

“尽地力”的农业政策,充分开发利用土地

“废沟洫”,铲除井田的疆界

强调法治作用,制定《法经》

我国第一部法典;

维护秩序,稳定政局

创建强大军队“武卒”

使“秦兵不敢东向”

有效打击了旧制度,增强了国力,魏国迅速崛起;开启了战国大变法运动的序幕。

材料一 为了扩大税源,增加收入,齐国管仲首先从经济入手,实行“相地而衰征”:无论公田、私田,一律按照土地的好坏和产量征收征收赋税。

公元前594年,鲁宣公因势利导,适应土地私有这一历史潮流,以法律形式承认土地私有,实行“初税亩”,规定不论“私田”、“公田”一律“履亩而税”。从此,井田之外的“私田”开始纳税。

探究四 据材料结合课本分析春秋改革与战国变法的不同。

材料二 李悝提出“选任贤能,赏罚分明”的基本国策。主张改变旧的世卿世 制,重要的官职由有才能的人担任,有功劳的人才能享受优厚的俸禄。

李悝又提出“尽地力”的农业政策,强调充分开发利用土地资源,号召大家“废沟洫”,铲除井田的疆界,以便建设农田水利。

李悝还强调法治的作用,制定了中国第一部比较完整系统的法典-《法经》

思考1 材料一改革产生什么影响?实质是什么?

思考2 在内容上材料二与材料一的改革有什么相同点和不同点?

思考3 材料二与材料一的改革在本质上有什么不同?

①增加了国家的赋税收入②客观上打破了井田的界限,加速了井田制的瓦解③使齐国在争霸中率先成为中原霸主④对其他诸侯国起了榜样作用,实质:承认土地私有的合法性。

材料一主要集中在经济基础方面,维护的是奴隶制统治;材料二改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,要完成社会的由奴隶社会到封建社会的转型,维护地主阶级统治。

相同:实际上都在废除井田制。不同:材料一主要在经济基础方面,没能触及上层建筑;而材料二不但改革经济基础,在上层建筑上也进行了大力改革。

问题思考:春秋时期与战国时期的社会转型有什么差异?造成这种差异的的原因是什么?

春秋时期的社会转型主要体现为旧制度的衰落,而战国时期则更多的表现为旧制度的彻底瓦解和新制度的确立。造成这种差异的原因是生产力的进一步发展。

二、变革潮流推动 春秋战国时风起云涌的改革与变法

提示:春秋改革主要集中在经济基础方面,维护的是奴隶制统治;战国变法由经济基础逐渐转移到上层建筑,要完成社会的由奴隶社会到封建社会的转型,维护地主阶级统治。

三、强大需要 商鞅变法背景

变革潮流推动:诸侯争霸日益激烈, 各国纷纷变法以富国强兵,达立于不败之地,并进而称霸天下。

时代要求:战国顺应确立土地私有化和创建封建社会的历史潮流。

(一)、时代要求春秋战国时期的大变革(社会转型)——奴隶社会迈向封建社会

(二)、变革潮流推动 春秋战国时风起云涌的改革与变法

探究五 秦国为什么要变法———探究商鞅变法的必要性

战国初期,秦国地广人稀,农业生产远不如东方各国;诸子百家之中也没有一个是秦国人;至公元前384年,还有人殉的事情发生;秦穆公时代秦国曾一度得到发展,但之后国势渐衰。

公元前408年,吴起一举攻下秦国落水以东五座城池,设立了西河郡,令秦军望而却步。

从以下材料中,可以得知秦国为什么要变法?

(三)、强大需要

秦国无论在政治、经济上,还是在文化上,秦国都落后于其他六国。而且受其他国的欺凌。秦国要想生存发展必须变法,以达富国强兵。

探究六 秦国为什么能变法—————商鞅变法的可能性

三、强大需要 商鞅变法背景

从以下材料中,可以得知秦国为什么能变法?

材料一 “三晋攻夺我河西地” “诸侯卑秦。丑莫大焉…..宾客郡臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。”

孝公于是布惠,振孤寡,招战士,明功赏。

材料二 商鞅(约前390—前338)战国时卫国人,初为魏相公叔痤家臣,后入秦。⑴游说:商鞅以变法强国之术游说秦孝公,劝说他“疑行无名,疑事无功”,变法要坚决果断。⑵辩论:与反对派辩论,宣传变法思想,提出“治世不一道,便国不法古”。得到秦孝公赏识。⑶立信:南门徙木,取信于民。被秦孝公任左庶长,实行变法,商鞅虽然后来被旧贵族杀害,但是,变法却推行下去,“商君虽死而秦法行”,秦国从此强大起来。

1、秦孝公广纳贤才,主观上要求变法图强。

2、商鞅本人有才能有魄力,而且来秦并得到赏识是变法的重要条件

商鞅变法背景

2、变革潮流推动:诸侯争霸日益激烈, 各国纷纷变法以富国强兵,达立于不败之地,并进而称霸天下。

1、时代要求:战国顺应确立土地私有化和创建封建社会的历史潮流。

3、强大需要:秦国无论在政治、经济上,还是在文化上,秦国都落后于其他六国。而且受其他国的欺凌。秦国要想生存发展必须变法,以达富国强兵。

1、秦孝公广纳贤才,主观上要求变法图强。

2、商鞅本人有才能有魄力,而且来秦并得到赏识是变法的重要条件

必要性:

可能性:

商 鞅

商鞅准备进行变法前,阻力主要来自哪些阶层?如果你是商鞅,为扫除这些阻力, 你会怎么做

角色体验:请阅读课本,体会秦国商鞅变法之前的新兴地主、旧贵族、奴隶、军士、国君最基本的想法是什么?

新兴地主 旧贵族 农民 军士 国君

以前我们虽然掌握了一部分土地,但是不许买卖,土地是国有的。我们做官的人很少,政治地位较低。

我们毫无人身自由,没有自己的土地和财产,命真苦啊!

我们没有立功受赏的机会,拼死沙场毫无回报!

我们以前一生下来就是小贵族,吃穿不愁,不用劳动,不用打仗,可以继承祖辈的爵位和财产。

秦国如此落后,如果不能富国强兵,就有被列国兼并的危机,现在最缺的就是贤能之士啊!

论战权贵,

扫清障碍。

南门徙木,

取信于民。

说服秦王,获得支持。

商鞅入秦,尽显才华

为争取变法顺利开展,商鞅做了哪些努力?

商鞅变法(内容篇)

大刀阔斧行改革

课标要求:

1、知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。背景第3课 春秋战国时期的变法运动

2、了解商鞅变法的具体措施和内容,

认识其特点。内容与特点

3、探讨商鞅变法的历史作用。影响

第4课

商鞅变法与秦的强盛

商鞅变法

背景篇

时代要求

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

变革潮流

强大需要

一、时代要求春秋战国时期的大变革(社会转型)——奴隶社会迈向封建社会

春秋战国 (770BC-221BC,合称东周时期)

春秋(770BC-476BC) ——奴隶社会的逐渐瓦解时期

战国(475BC-221BC) —— 封建社会的逐渐形成时期

一般史学界以三家分晋为春秋战国分界线。

分封制和宗法制----礼乐征伐自天子出

材料一

探究一 在政治上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

材料二 郑庄公(前757—前701),继武公为周平王卿士,联合齐、鲁战败宋、卫,并灭许国,在中原形成霸主地位。后因周桓王免其职而与周作战,击败周师,射伤周王。

(楚庄王)八年,伐陆浑戎(在洛阳西南),遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重。

天下无道,礼乐征伐自诸侯出。 ——《论语·季氏》

1、周王室势力衰微,诸侯势力逐渐强大,失去了天下共主的地位。

2、分封制和宗法制遭到破坏。

3、诸侯之间争霸战争不断。

探究二 在经济上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

战国时期的铁农具

西周时期的石镰石斧

材料二 “溥天之下,莫非王土。”——《诗经·小雅·北山》

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。—《孟子·滕文公上》

材料三 公元前594年,鲁宣公因势利导,适应土地私有这一历史潮流,以法律形式承认土地私有,实行“初税亩”。

(秦)用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。

材料一

学思之窗

“溥天之下,莫非王土。”

——《诗经·小雅·北山》

你知道《诗经》中的这句话的意思吗?

即天子对天下的土地拥有所有权。商、周时期,所有土地均归国王所有,这称为土地国有制。

什么是井田制?“公田”和“私田”是怎么回事?

井田制:一种土地国有制,是商周社会的经

济基础。这里说的“国有”实际上是一种国王为代

表的贵族土地所有制。

方里而井,井九百亩,其中为

公田。

八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

“公田”,由贵族占有; “私田”,是农夫的份田。 两者均只有使用权而无所有权。

公田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

探究二 在经济上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

战国时期的铁农具

西周时期的石镰石斧

材料二 “溥天之下,莫非王土。”——《诗经·小雅·北山》

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。—《孟子·滕文公上》

材料三 公元前594年,鲁宣公因势利导,适应土地私有这一历史潮流,以法律形式承认土地私有,实行“初税亩”。

(秦)用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。

1、生产工具改进,社会生产力提高

2、井田制遭到破坏

3、土地私有制逐渐的确立

材料一

井田制的瓦解

井田

私田

国有

奴隶主私人占有

产品要向周王进贡

不用进贡

井田制是分封制的基础,分封制是建立在井田制之上的,两者都是奴隶制存在的重要条件。两者的瓦解预示着奴隶制的消亡。

生产关系变革的核心是生产资料所有制的变化:各级奴隶主贵族—私田主人(地主),新兴地主阶层的日益壮大。

私田越来越多

铁器和牛耕的使用

生产力的提高

土地逐渐私有化

封建生产关系出现

直接动力:日益激烈的争霸战争需要富国强兵。称霸天下的欲望是改革变法的直接动力。

探究三 除此之外,结合必修所学知识,思考在思想上还有什么变化,推动变法的直接动力是什么?这种社会状况发出什么样的时代要求?

思想:百家争鸣,各家学派纷纷提出解决社会问题的方案,改革成为社会的主要呼声。 特别是法家学说顺应时代要求,成为改革变法的思想武器。

1、周王室势力衰微,诸侯势力逐渐强大,失去了天下共主的地位。

2、分封制和宗法制遭到破坏。

3、诸侯之间争霸战争不断。

1、生产工具改进,社会生产力提高

2、井田制遭到破坏

3、土地私有制逐渐的确立

探究二 在经济上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

一、时代要求春秋战国时期的大变革(社会转型)——奴隶社会迈向封建社会

探究一 在政治上春秋战国时期相比西周时发生了什么变化?

时代要求:春秋实行土地私有化和战国完成由奴隶社会封建社会的转型改革。

国家 主持者

齐国 管仲

鲁国 初税亩

魏国 李悝

楚国 吴起

赵国 赵列侯

韩国 申不害

齐国 邹忌、晏婴

燕国 乐毅

二、变革潮流推动 春秋战国时风起云涌的改革与变法

战国七位君主

变法示意表

魏文侯〈李悝﹑吴起变法〉

前445-387年

楚悼王〈吴起变法〉

前401-381年

秦孝公〈商鞅变法〉

前364-338年

齐威王〈邹忌变法〉

前356-320年

赵武灵王〈胡服骑射改革〉

前325-299年

燕昭王〈乐毅变法〉

前312-279年

韩昭侯〈申不害变法〉

前362-333年

(一)、春秋时期的改革——管仲改革

1.背景:

2.内容:

“相地而衰征”

3.影响

对齐国:增加了财政收入,客观上打破了井田的界限,加速了井田制的瓦解,使齐国在争霸中率先成为中原霸主。

对其他诸侯国:起了榜样作用

《史记》云:“齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋。”

私田大增使得占有者十分富裕,而靠公田赋税的诸侯收入却日益减少。

特点:主要集中在经济方面,维护奴隶制统治

人物 内 容 成 效

魏文侯变法 李

悝 政治

经济

法律

吴

起 军事

影响

(二)、战国时期的变法——魏文侯变法

特点:改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,维护地主阶级统治。

提出“选贤任能,赏罚分明”,改革旧的世卿世禄制度

改善了吏治,削弱了旧贵族特权

“尽地力”的农业政策,充分开发利用土地

“废沟洫”,铲除井田的疆界

强调法治作用,制定《法经》

我国第一部法典;

维护秩序,稳定政局

创建强大军队“武卒”

使“秦兵不敢东向”

有效打击了旧制度,增强了国力,魏国迅速崛起;开启了战国大变法运动的序幕。

材料一 为了扩大税源,增加收入,齐国管仲首先从经济入手,实行“相地而衰征”:无论公田、私田,一律按照土地的好坏和产量征收征收赋税。

公元前594年,鲁宣公因势利导,适应土地私有这一历史潮流,以法律形式承认土地私有,实行“初税亩”,规定不论“私田”、“公田”一律“履亩而税”。从此,井田之外的“私田”开始纳税。

探究四 据材料结合课本分析春秋改革与战国变法的不同。

材料二 李悝提出“选任贤能,赏罚分明”的基本国策。主张改变旧的世卿世 制,重要的官职由有才能的人担任,有功劳的人才能享受优厚的俸禄。

李悝又提出“尽地力”的农业政策,强调充分开发利用土地资源,号召大家“废沟洫”,铲除井田的疆界,以便建设农田水利。

李悝还强调法治的作用,制定了中国第一部比较完整系统的法典-《法经》

思考1 材料一改革产生什么影响?实质是什么?

思考2 在内容上材料二与材料一的改革有什么相同点和不同点?

思考3 材料二与材料一的改革在本质上有什么不同?

①增加了国家的赋税收入②客观上打破了井田的界限,加速了井田制的瓦解③使齐国在争霸中率先成为中原霸主④对其他诸侯国起了榜样作用,实质:承认土地私有的合法性。

材料一主要集中在经济基础方面,维护的是奴隶制统治;材料二改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,要完成社会的由奴隶社会到封建社会的转型,维护地主阶级统治。

相同:实际上都在废除井田制。不同:材料一主要在经济基础方面,没能触及上层建筑;而材料二不但改革经济基础,在上层建筑上也进行了大力改革。

问题思考:春秋时期与战国时期的社会转型有什么差异?造成这种差异的的原因是什么?

春秋时期的社会转型主要体现为旧制度的衰落,而战国时期则更多的表现为旧制度的彻底瓦解和新制度的确立。造成这种差异的原因是生产力的进一步发展。

二、变革潮流推动 春秋战国时风起云涌的改革与变法

提示:春秋改革主要集中在经济基础方面,维护的是奴隶制统治;战国变法由经济基础逐渐转移到上层建筑,要完成社会的由奴隶社会到封建社会的转型,维护地主阶级统治。

三、强大需要 商鞅变法背景

变革潮流推动:诸侯争霸日益激烈, 各国纷纷变法以富国强兵,达立于不败之地,并进而称霸天下。

时代要求:战国顺应确立土地私有化和创建封建社会的历史潮流。

(一)、时代要求春秋战国时期的大变革(社会转型)——奴隶社会迈向封建社会

(二)、变革潮流推动 春秋战国时风起云涌的改革与变法

探究五 秦国为什么要变法———探究商鞅变法的必要性

战国初期,秦国地广人稀,农业生产远不如东方各国;诸子百家之中也没有一个是秦国人;至公元前384年,还有人殉的事情发生;秦穆公时代秦国曾一度得到发展,但之后国势渐衰。

公元前408年,吴起一举攻下秦国落水以东五座城池,设立了西河郡,令秦军望而却步。

从以下材料中,可以得知秦国为什么要变法?

(三)、强大需要

秦国无论在政治、经济上,还是在文化上,秦国都落后于其他六国。而且受其他国的欺凌。秦国要想生存发展必须变法,以达富国强兵。

探究六 秦国为什么能变法—————商鞅变法的可能性

三、强大需要 商鞅变法背景

从以下材料中,可以得知秦国为什么能变法?

材料一 “三晋攻夺我河西地” “诸侯卑秦。丑莫大焉…..宾客郡臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。”

孝公于是布惠,振孤寡,招战士,明功赏。

材料二 商鞅(约前390—前338)战国时卫国人,初为魏相公叔痤家臣,后入秦。⑴游说:商鞅以变法强国之术游说秦孝公,劝说他“疑行无名,疑事无功”,变法要坚决果断。⑵辩论:与反对派辩论,宣传变法思想,提出“治世不一道,便国不法古”。得到秦孝公赏识。⑶立信:南门徙木,取信于民。被秦孝公任左庶长,实行变法,商鞅虽然后来被旧贵族杀害,但是,变法却推行下去,“商君虽死而秦法行”,秦国从此强大起来。

1、秦孝公广纳贤才,主观上要求变法图强。

2、商鞅本人有才能有魄力,而且来秦并得到赏识是变法的重要条件

商鞅变法背景

2、变革潮流推动:诸侯争霸日益激烈, 各国纷纷变法以富国强兵,达立于不败之地,并进而称霸天下。

1、时代要求:战国顺应确立土地私有化和创建封建社会的历史潮流。

3、强大需要:秦国无论在政治、经济上,还是在文化上,秦国都落后于其他六国。而且受其他国的欺凌。秦国要想生存发展必须变法,以达富国强兵。

1、秦孝公广纳贤才,主观上要求变法图强。

2、商鞅本人有才能有魄力,而且来秦并得到赏识是变法的重要条件

必要性:

可能性:

商 鞅

商鞅准备进行变法前,阻力主要来自哪些阶层?如果你是商鞅,为扫除这些阻力, 你会怎么做

角色体验:请阅读课本,体会秦国商鞅变法之前的新兴地主、旧贵族、奴隶、军士、国君最基本的想法是什么?

新兴地主 旧贵族 农民 军士 国君

以前我们虽然掌握了一部分土地,但是不许买卖,土地是国有的。我们做官的人很少,政治地位较低。

我们毫无人身自由,没有自己的土地和财产,命真苦啊!

我们没有立功受赏的机会,拼死沙场毫无回报!

我们以前一生下来就是小贵族,吃穿不愁,不用劳动,不用打仗,可以继承祖辈的爵位和财产。

秦国如此落后,如果不能富国强兵,就有被列国兼并的危机,现在最缺的就是贤能之士啊!

论战权贵,

扫清障碍。

南门徙木,

取信于民。

说服秦王,获得支持。

商鞅入秦,尽显才华

为争取变法顺利开展,商鞅做了哪些努力?

商鞅变法(内容篇)

大刀阔斧行改革