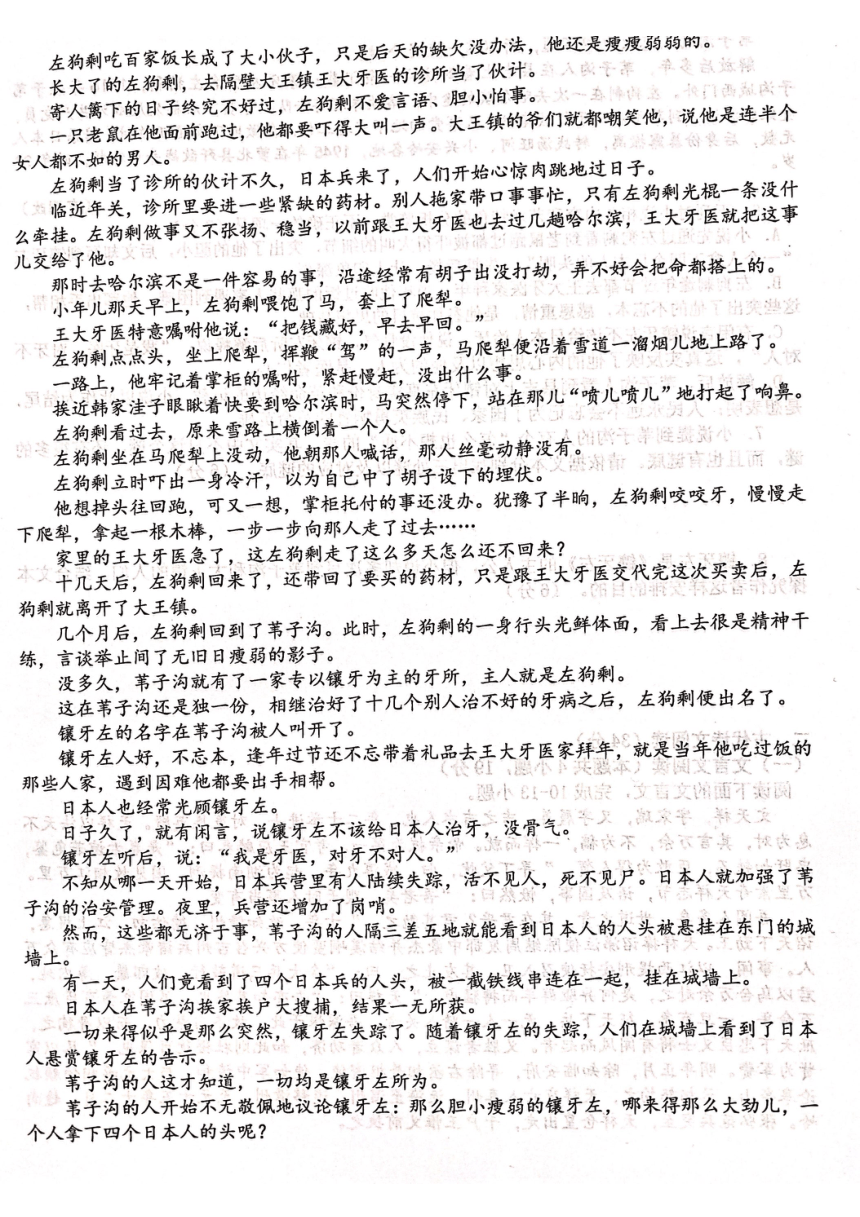

江西省吉安市永丰县两校2020-2021学年高一下学期期中考试语文试卷 图片版含答案

文档属性

| 名称 | 江西省吉安市永丰县两校2020-2021学年高一下学期期中考试语文试卷 图片版含答案 |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 14.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-29 06:29:55 | ||

图片预览

文档简介

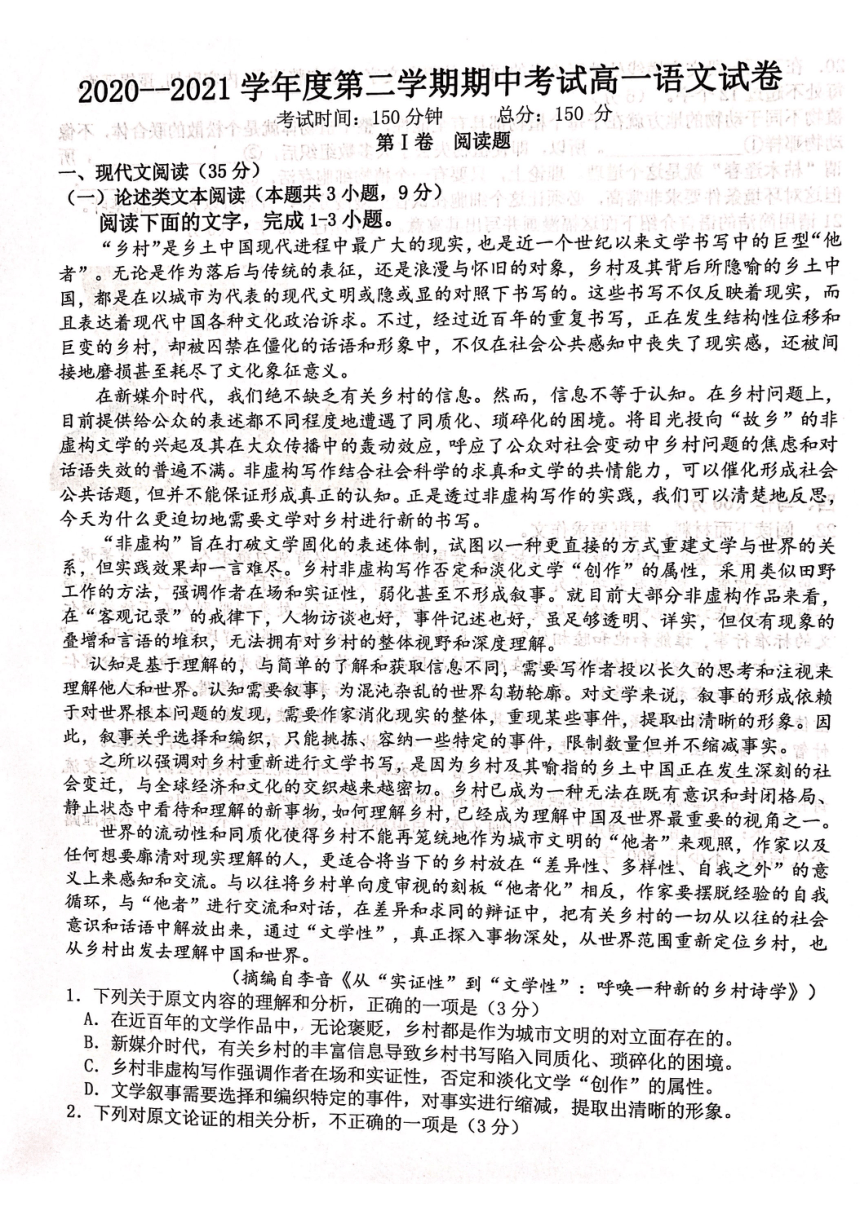

2020-2021学年度第二学期期中考试高一语文试卷

,合得个考试时间:150分钟

总分:150分

第I卷阅读题

现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成13小题。

“乡村”是乡土中国现代进程中最广大的现实,也是近一个世纪以来文学书写中的巨型“他

者”。无论是作为落后与传统的表征,还是浪漫与怀旧的对象,乡村及其背后所隐喻的乡土中

国,都是在以城市为代表的现代文明或隐或显的对照下书写的。这些书写不仅反映着现实,而

且表达着现代中国各种文化政治诉求。不过,经过近百年的重复书写,正在发生结构性位移和

巨变的乡村,却被囚禁在僵化的话语和形象中,不仅在社会公共感知中丧失了现实感,还被间

接地磨损甚至耗尽了文化象征意义

在新媒介时代,我们绝不缺乏有关乡村的信息。然而,信息不等于认知。在乡村问题上

目前提供给公众的表述都不同程度地遭遇了同质化、琐碎化的困境。将目光投向“故乡”的非

虚构文学的兴起及其在大众传播中的轰动效应,呼应了公众对社会变动中乡村问题的焦虑和对

话语失效的普遍不满。非虚构写作结合社会科学的求真和文学的共情能力,可以催化形成社会

公共话题,但并不能保证形成真正的认知。正是透过非虚构写作的实践,我们可以清楚地反思,

今天为什么更迫切地需要文学对乡村进行新的书写。

“非虚构”旨在打破文学固化的表述体制,试图以一种更直接的方式重建文学与世界的关

系,但实践效果却一言难尽。乡村非虚构写作否定和淡化文学“创作”的属性,采用类似田野

在“客观记录”的戒律下,人物访谈也好,事件记述也好,虽足够透明、详实,但仅有现象的

认知是基于理解的,与简单的了解和获取信息不同,需要写作者投以长久的思考和注视来

理解他人和世界。认知需要叙事,为混沌杂乱的世界勾勒轮廓。对文学来说,叙事的形成依赖

于对世界根本问题的发现,需要作家消化现实的整体,重现某些事件,提取出清晰的形象。因

此,叙事关乎选择和编织,只能挑拣、容纳一些特定的事件,限制数量但并不缩减事实

之所以强调对乡村重新进行文学书写,是因为乡村及其喻指的乡土中国正在发生深刻的社

会变迁,与全球经济和文化的交织越来越密切。乡村已成为一种无法在既有意识和封闭格局

世界的流动性和同质化使得乡村不能再笼统地作为城市文明的“他者”来观照,作家以及

任何想要廓清对现实理解的人,更适合将当下的乡村放在“差异性、多样性、自我之外”的意

义上来感知和交流。与以往将乡村单向度审视的刻板“他者化”相反,作家要摆脱经验的自我

循环,与“他者”进行交流和对话,在差异和求同的辩证中,把有关乡村的一切从以往的社会

意识和话语中解放出来,通过“文学性”,真正探入事物深处,从世界范围重新定位乡村,也

从乡村出发去理解中国和世界

(摘编自李音《从“实证性”到“文学性”:呼唤一种新的乡村诗学》)

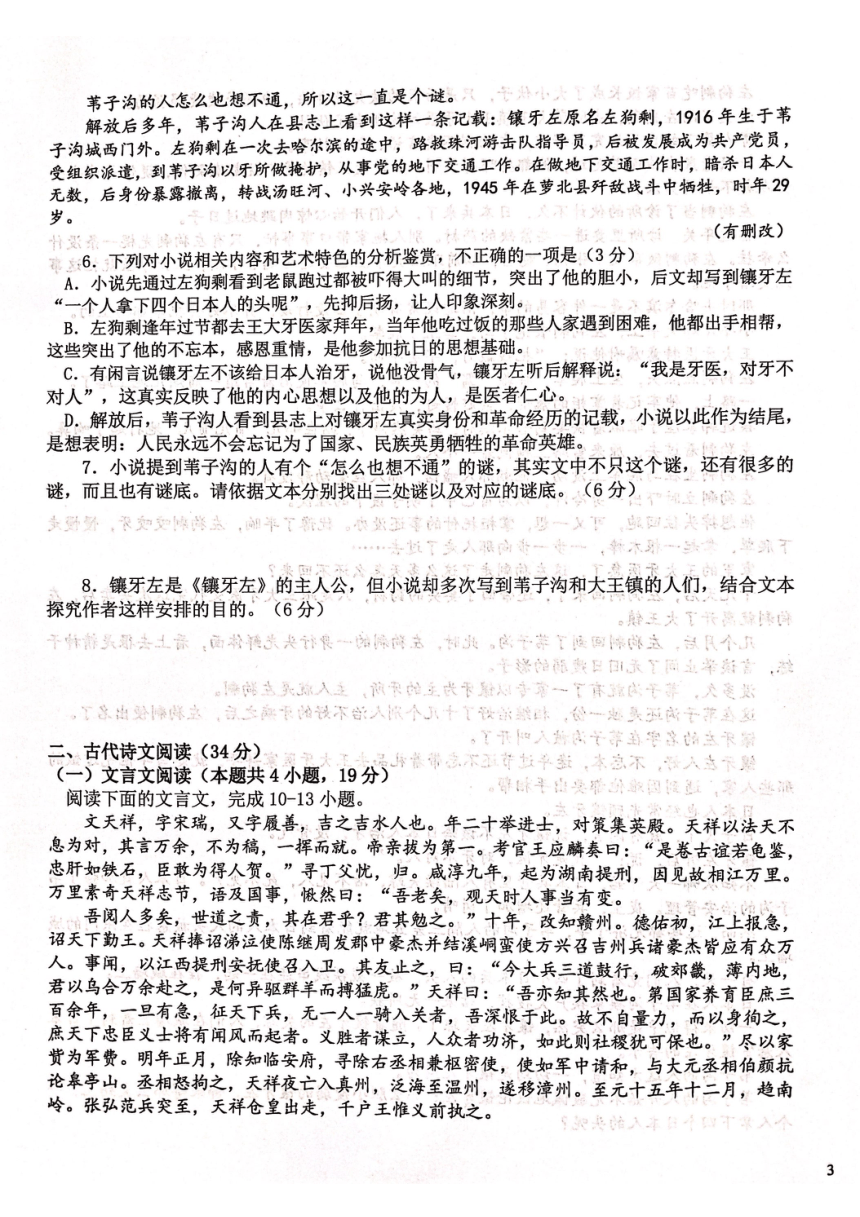

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.在近百年的文学作品中,无论褒贬,乡村都是作为城市文明的对立面存在的。

B.新媒介时代,有关乡村的丰富信息导致乡村书写陷入同质化、琐碎化的困境

C.乡村非虚构写作强调作者在场和实证性,否定和淡化文学“创作”的属性。

D.文学叙事需要选择和编织特定的事件,对事实进行缩减,提取出清晰的形象。

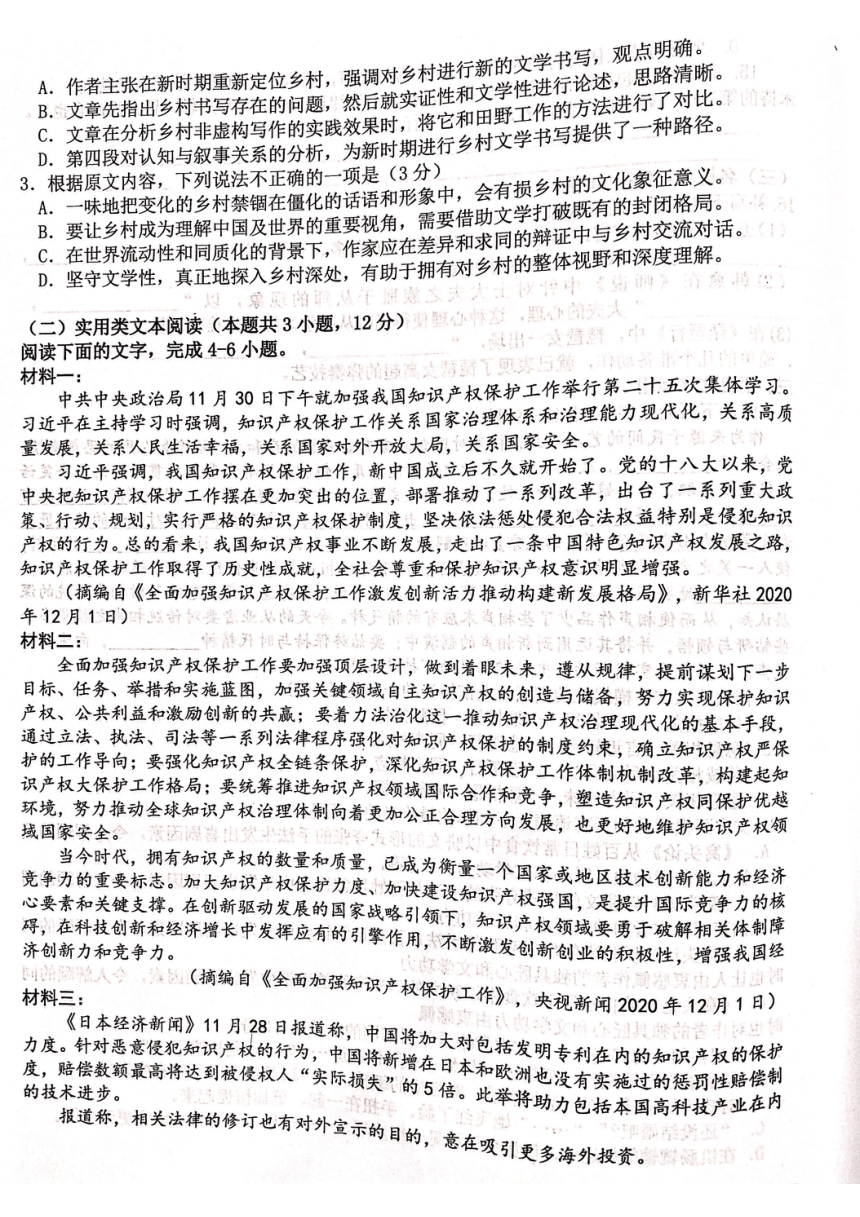

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

,合得个考试时间:150分钟

总分:150分

第I卷阅读题

现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成13小题。

“乡村”是乡土中国现代进程中最广大的现实,也是近一个世纪以来文学书写中的巨型“他

者”。无论是作为落后与传统的表征,还是浪漫与怀旧的对象,乡村及其背后所隐喻的乡土中

国,都是在以城市为代表的现代文明或隐或显的对照下书写的。这些书写不仅反映着现实,而

且表达着现代中国各种文化政治诉求。不过,经过近百年的重复书写,正在发生结构性位移和

巨变的乡村,却被囚禁在僵化的话语和形象中,不仅在社会公共感知中丧失了现实感,还被间

接地磨损甚至耗尽了文化象征意义

在新媒介时代,我们绝不缺乏有关乡村的信息。然而,信息不等于认知。在乡村问题上

目前提供给公众的表述都不同程度地遭遇了同质化、琐碎化的困境。将目光投向“故乡”的非

虚构文学的兴起及其在大众传播中的轰动效应,呼应了公众对社会变动中乡村问题的焦虑和对

话语失效的普遍不满。非虚构写作结合社会科学的求真和文学的共情能力,可以催化形成社会

公共话题,但并不能保证形成真正的认知。正是透过非虚构写作的实践,我们可以清楚地反思,

今天为什么更迫切地需要文学对乡村进行新的书写。

“非虚构”旨在打破文学固化的表述体制,试图以一种更直接的方式重建文学与世界的关

系,但实践效果却一言难尽。乡村非虚构写作否定和淡化文学“创作”的属性,采用类似田野

在“客观记录”的戒律下,人物访谈也好,事件记述也好,虽足够透明、详实,但仅有现象的

认知是基于理解的,与简单的了解和获取信息不同,需要写作者投以长久的思考和注视来

理解他人和世界。认知需要叙事,为混沌杂乱的世界勾勒轮廓。对文学来说,叙事的形成依赖

于对世界根本问题的发现,需要作家消化现实的整体,重现某些事件,提取出清晰的形象。因

此,叙事关乎选择和编织,只能挑拣、容纳一些特定的事件,限制数量但并不缩减事实

之所以强调对乡村重新进行文学书写,是因为乡村及其喻指的乡土中国正在发生深刻的社

会变迁,与全球经济和文化的交织越来越密切。乡村已成为一种无法在既有意识和封闭格局

世界的流动性和同质化使得乡村不能再笼统地作为城市文明的“他者”来观照,作家以及

任何想要廓清对现实理解的人,更适合将当下的乡村放在“差异性、多样性、自我之外”的意

义上来感知和交流。与以往将乡村单向度审视的刻板“他者化”相反,作家要摆脱经验的自我

循环,与“他者”进行交流和对话,在差异和求同的辩证中,把有关乡村的一切从以往的社会

意识和话语中解放出来,通过“文学性”,真正探入事物深处,从世界范围重新定位乡村,也

从乡村出发去理解中国和世界

(摘编自李音《从“实证性”到“文学性”:呼唤一种新的乡村诗学》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.在近百年的文学作品中,无论褒贬,乡村都是作为城市文明的对立面存在的。

B.新媒介时代,有关乡村的丰富信息导致乡村书写陷入同质化、琐碎化的困境

C.乡村非虚构写作强调作者在场和实证性,否定和淡化文学“创作”的属性。

D.文学叙事需要选择和编织特定的事件,对事实进行缩减,提取出清晰的形象。

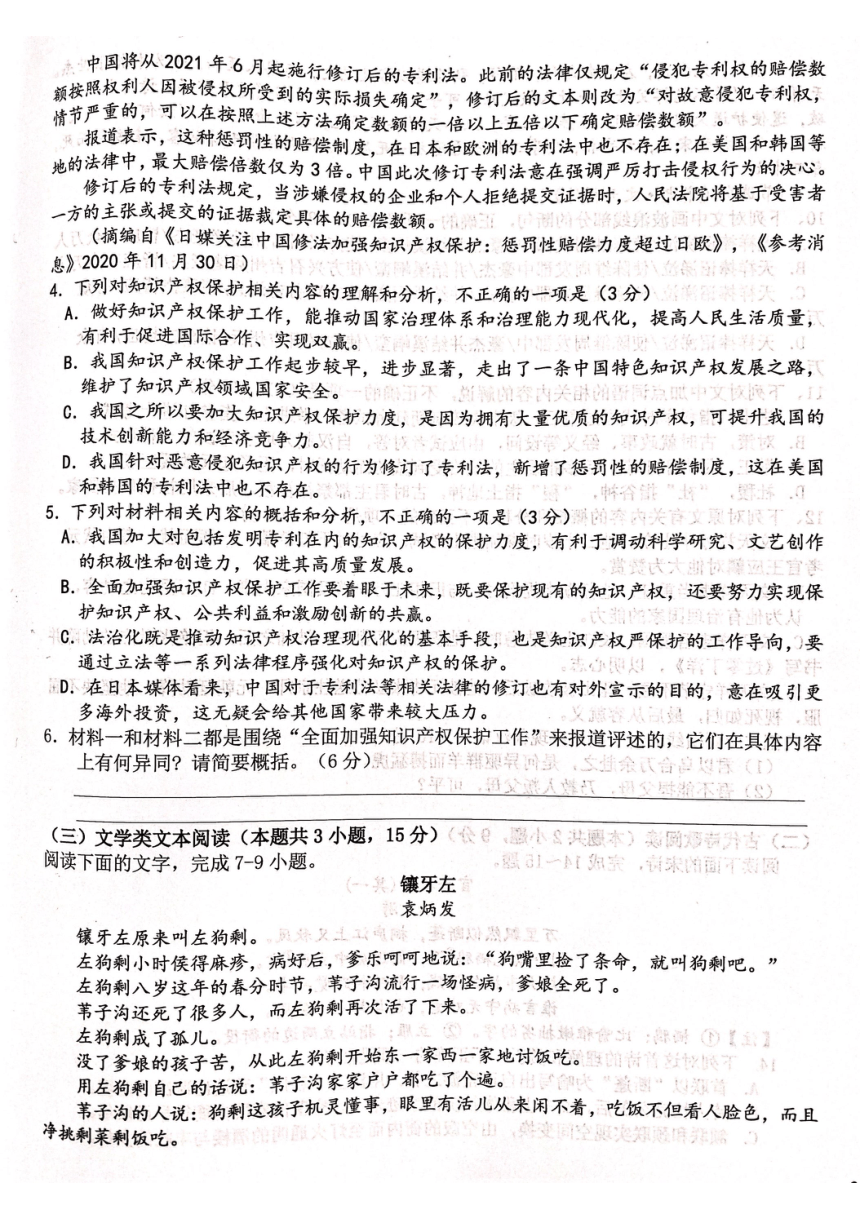

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

同课章节目录