第25课《河中石兽》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第25课《河中石兽》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 561.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-29 15:03:48 | ||

图片预览

文档简介

河 中 石 兽

纪 昀

教学目标

1、积累文言词汇,训练阅读浅易文言文

的能力。

2、梳理故事情节,理解作者观点。

3、培养独立思考的习惯,训练质疑思辨

的能力。

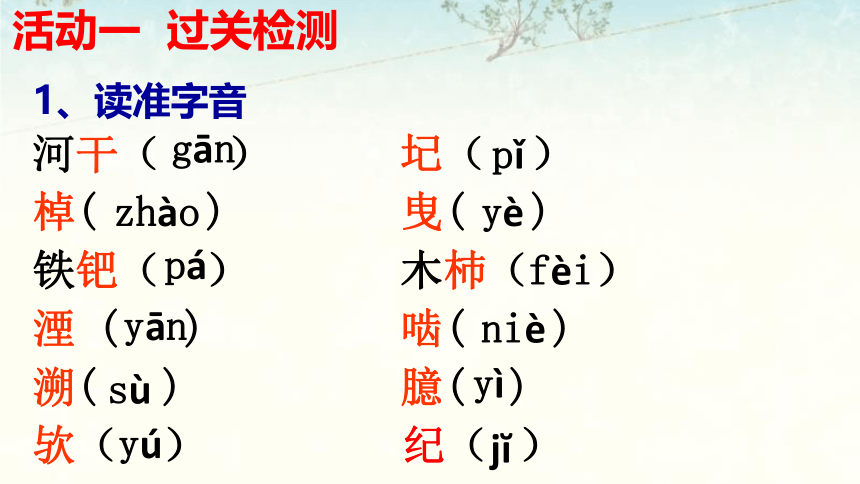

活动一 过关检测

1、读准字音

河干( ) 圮( )

棹( ) 曳( )

铁钯( ) 木杮( )

湮 ( ) 啮( )

溯( ) 臆( )

欤( ) 纪( )

gān

pǐ

zhào

yè

pá

fèi

yān

niè

sù

yì

yú

j?

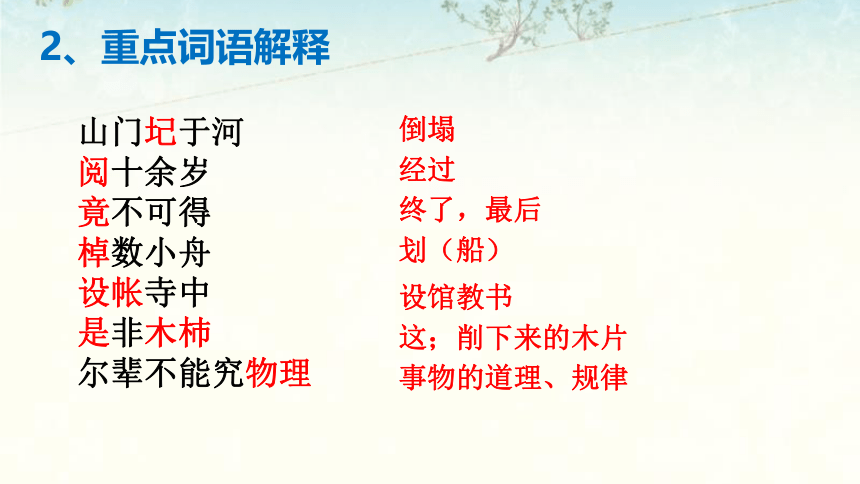

山门圮于河

阅十余岁

竟不可得

棹数小舟

设帐寺中

是非木杮

尔辈不能究物理

倒塌

经过

终了,最后

划(船)

设馆教书

这;削下来的木片

事物的道理、规律

2、重点词语解释

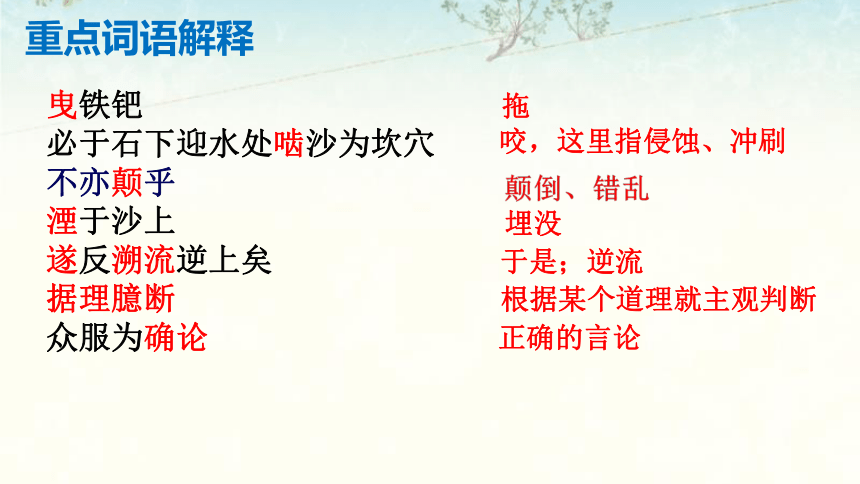

曳铁钯

必于石下迎水处啮沙为坎穴

不亦颠乎

湮于沙上

遂反溯流逆上矣

据理臆断

众服为确论

拖

咬,这里指侵蚀、冲刷

埋没

于是;逆流

根据某个道理就主观判断

正确的言论

重点词语解释

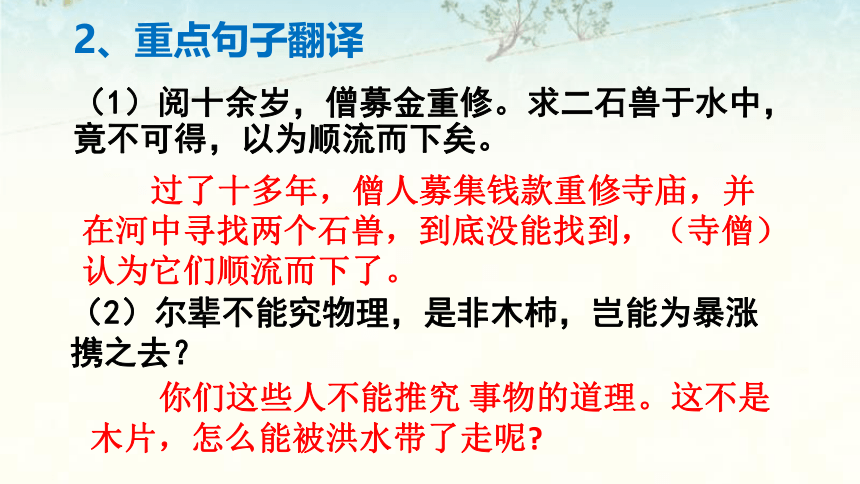

(2)尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?

你们这些人不能推究 事物的道理。这不是木片,怎么能被洪水带了走呢?

(1)阅十余岁,僧募金重修。求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流而下矣。

过了十多年,僧人募集钱款重修寺庙,并在河中寻找两个石兽,到底没能找到,(寺僧)认为它们顺流而下了。

2、重点句子翻译

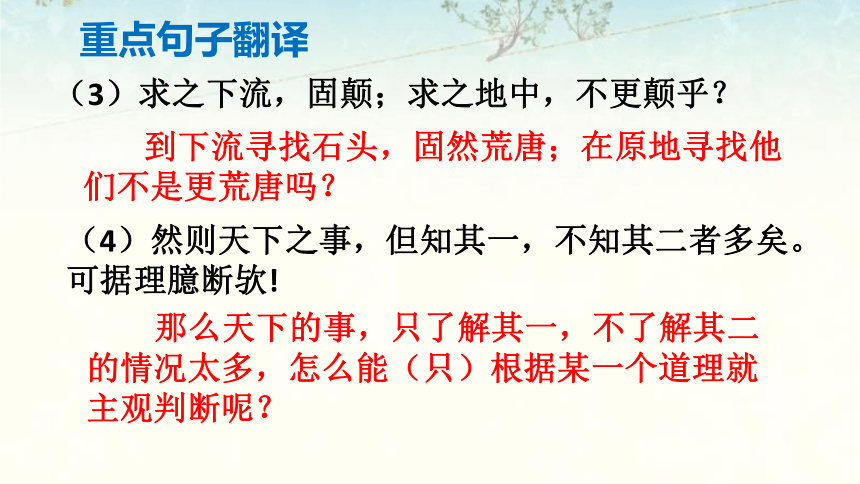

(3)求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?

(4)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。可据理臆断欤!

那么天下的事,只了解其一,不了解其二的情况太多,怎么能(只)根据某一个道理就主观判断呢?

到下流寻找石头,固然荒唐;在原地寻找他们不是更荒唐吗?

重点句子翻译

寻找方法

人物

寻找的地点

结果

第一次

僧

第二次

僧

顺流而下

第三次

讲学家

原地沙下

第四次

老河兵

求之于上流

果得于数里外

失败

原地水中

不可得

无迹

1、自由朗读课文,并按照下表梳理文中四次寻找石兽的方法?

活动二 文理探究

第一次

没考虑流水、石兽、泥沙的关系

第二次

只考虑了流水,没考虑石兽、泥沙

第三次

考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水

2、为什么寺僧、讲学家寻找石兽失败了,而只有老河兵才成功了呢?

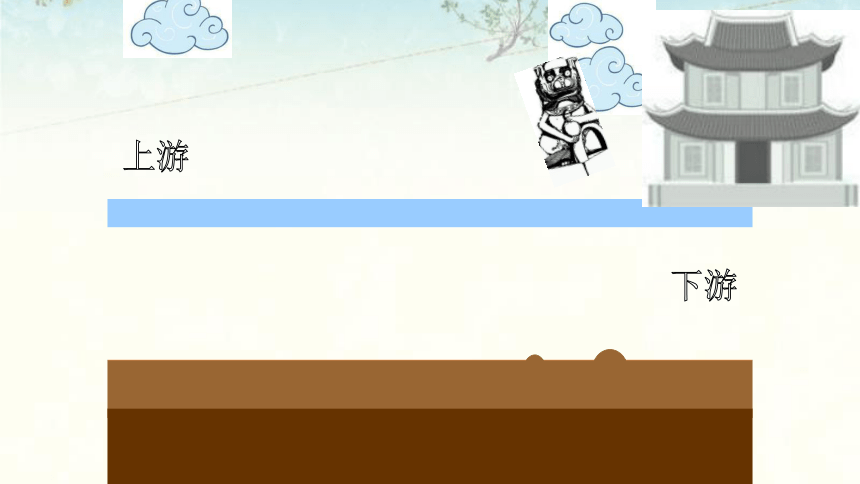

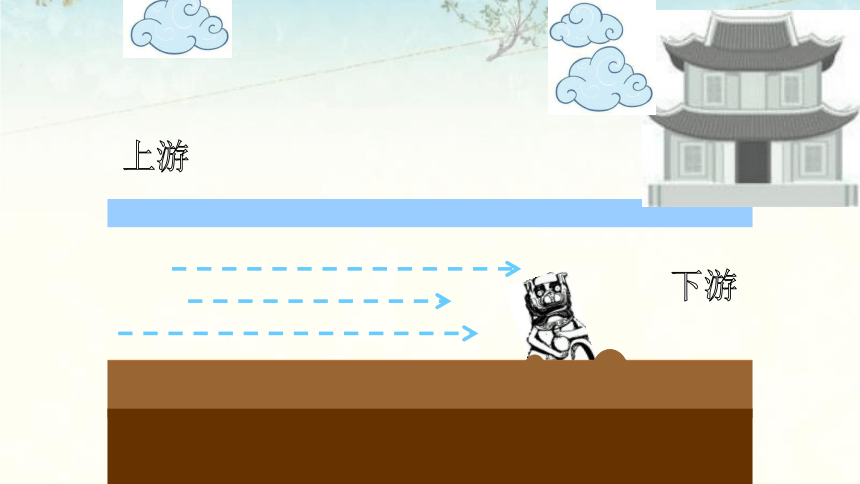

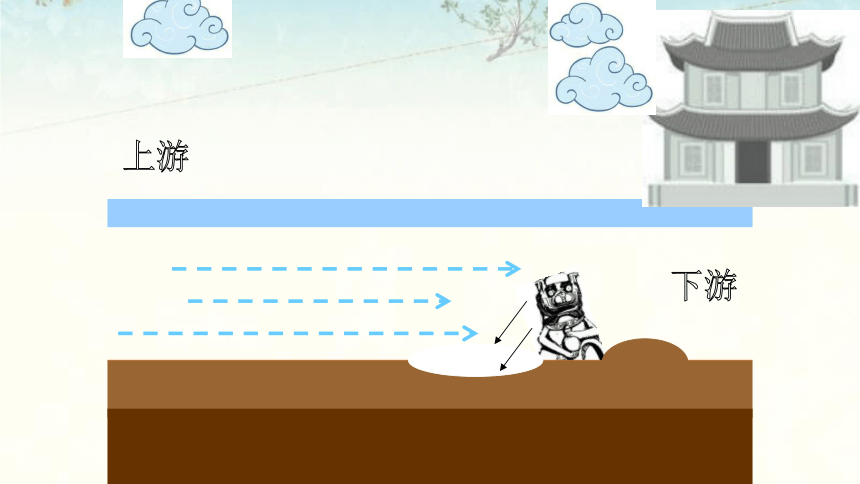

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

为什么老河兵成功了呢?

第四次

既有理论又有实践,准确把握了流水、石兽、泥沙三者的性质及相互关系。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。可据理臆断欤!

在现实生活中,事物往往具有复杂性,我们不能根据某些表面现象,或者单方面的道理进行主观臆断,而要注意全面考虑事物之间的联系,并与实践相结合。

3、这个故事告诉了我们什么道理?你能用自己的话说说吗?

1、读了这篇文章后,你认为按照老河兵的方法真的能找到石兽吗?有没有值得质疑的地方?

活动三 质疑探究

如果请你来找石兽,你会怎么找呢?

(分组讨论,在讲解你的寻找方法时最好能用示意图演示。)

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

山西永济蒲津渡是黄河上的重要渡口,蒲津渡浮桥在历史上很有名气。唐代开元年间在渡口两岸各铸造了四尊铁牛(平均每尊重约36.5吨)、四个铁人、两座铁山等,组成了拴系浮桥所必需的锚碇系统。后因黄河改道,铁牛等没入水中,埋在地下。1989年,东岸铁牛由河滩下挖出,铁牛和铁人排列整齐,还在原址。

(资料见《唐铁牛与蒲津桥》,《山西文史资料》1999年Z1期)

补充材料

3、通过刚才的质疑活动,同学们有什么启示吗?

尽信书,则不如无书。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

实践是检验真理的唯一标准。

《阅微草堂笔记》是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,题材以妖怪鬼狐为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。

《阅微草堂笔记》原序

文以载道,儒者无不能言之。夫道岂深隐莫测,秘密不传,如佛家之心印,道家之口诀哉!万事当然之理,是即道矣。故道在天地,如汞泻地,颗颗皆圆,如月映水,处处皆见。

补充资料

我的收获

阅读下面的补充资料,谈谈我们今天收获了什么?

一知半解闹荒唐,刻舟求剑事重扬。

和尚顺流想取物,讲学深挖貌探囊。

河兵据理颠中笑,石兽因坚反向藏。

纸上谈兵生臆断,真知来自实践郎。

读《河中石兽》所得

纪 昀

教学目标

1、积累文言词汇,训练阅读浅易文言文

的能力。

2、梳理故事情节,理解作者观点。

3、培养独立思考的习惯,训练质疑思辨

的能力。

活动一 过关检测

1、读准字音

河干( ) 圮( )

棹( ) 曳( )

铁钯( ) 木杮( )

湮 ( ) 啮( )

溯( ) 臆( )

欤( ) 纪( )

gān

pǐ

zhào

yè

pá

fèi

yān

niè

sù

yì

yú

j?

山门圮于河

阅十余岁

竟不可得

棹数小舟

设帐寺中

是非木杮

尔辈不能究物理

倒塌

经过

终了,最后

划(船)

设馆教书

这;削下来的木片

事物的道理、规律

2、重点词语解释

曳铁钯

必于石下迎水处啮沙为坎穴

不亦颠乎

湮于沙上

遂反溯流逆上矣

据理臆断

众服为确论

拖

咬,这里指侵蚀、冲刷

埋没

于是;逆流

根据某个道理就主观判断

正确的言论

重点词语解释

(2)尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?

你们这些人不能推究 事物的道理。这不是木片,怎么能被洪水带了走呢?

(1)阅十余岁,僧募金重修。求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流而下矣。

过了十多年,僧人募集钱款重修寺庙,并在河中寻找两个石兽,到底没能找到,(寺僧)认为它们顺流而下了。

2、重点句子翻译

(3)求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?

(4)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。可据理臆断欤!

那么天下的事,只了解其一,不了解其二的情况太多,怎么能(只)根据某一个道理就主观判断呢?

到下流寻找石头,固然荒唐;在原地寻找他们不是更荒唐吗?

重点句子翻译

寻找方法

人物

寻找的地点

结果

第一次

僧

第二次

僧

顺流而下

第三次

讲学家

原地沙下

第四次

老河兵

求之于上流

果得于数里外

失败

原地水中

不可得

无迹

1、自由朗读课文,并按照下表梳理文中四次寻找石兽的方法?

活动二 文理探究

第一次

没考虑流水、石兽、泥沙的关系

第二次

只考虑了流水,没考虑石兽、泥沙

第三次

考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水

2、为什么寺僧、讲学家寻找石兽失败了,而只有老河兵才成功了呢?

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

为什么老河兵成功了呢?

第四次

既有理论又有实践,准确把握了流水、石兽、泥沙三者的性质及相互关系。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。可据理臆断欤!

在现实生活中,事物往往具有复杂性,我们不能根据某些表面现象,或者单方面的道理进行主观臆断,而要注意全面考虑事物之间的联系,并与实践相结合。

3、这个故事告诉了我们什么道理?你能用自己的话说说吗?

1、读了这篇文章后,你认为按照老河兵的方法真的能找到石兽吗?有没有值得质疑的地方?

活动三 质疑探究

如果请你来找石兽,你会怎么找呢?

(分组讨论,在讲解你的寻找方法时最好能用示意图演示。)

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

上游

下游

山西永济蒲津渡是黄河上的重要渡口,蒲津渡浮桥在历史上很有名气。唐代开元年间在渡口两岸各铸造了四尊铁牛(平均每尊重约36.5吨)、四个铁人、两座铁山等,组成了拴系浮桥所必需的锚碇系统。后因黄河改道,铁牛等没入水中,埋在地下。1989年,东岸铁牛由河滩下挖出,铁牛和铁人排列整齐,还在原址。

(资料见《唐铁牛与蒲津桥》,《山西文史资料》1999年Z1期)

补充材料

3、通过刚才的质疑活动,同学们有什么启示吗?

尽信书,则不如无书。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

实践是检验真理的唯一标准。

《阅微草堂笔记》是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,题材以妖怪鬼狐为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。

《阅微草堂笔记》原序

文以载道,儒者无不能言之。夫道岂深隐莫测,秘密不传,如佛家之心印,道家之口诀哉!万事当然之理,是即道矣。故道在天地,如汞泻地,颗颗皆圆,如月映水,处处皆见。

补充资料

我的收获

阅读下面的补充资料,谈谈我们今天收获了什么?

一知半解闹荒唐,刻舟求剑事重扬。

和尚顺流想取物,讲学深挖貌探囊。

河兵据理颠中笑,石兽因坚反向藏。

纸上谈兵生臆断,真知来自实践郎。

读《河中石兽》所得

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读