二年级数学下册教案-7 角的初步认识 苏教版

文档属性

| 名称 | 二年级数学下册教案-7 角的初步认识 苏教版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-29 08:03:13 | ||

图片预览

文档简介

《角的初步认识》

教学设计与说明

教学特色:面向全体,在数学实验中经历概念的形成过程。

《角的初步认识》是一节概念教学课,在教学设计时,我巧借数学实验,帮助学生形成角的概念。小学生数学概念的形成过程是从动作表征到图形表征,最后到抽象思考,其中动作表征是指借助实物操作开展思维活动。数学实验充分考虑了小学生的认知规律,面向全体学生,提供了丰富的感性材料,引导学生多方位、多形式、多感官参与感知,以建立起丰富而直观的数学表象,让学生在感知的基础上进行分析、比较和抽象,以归纳的方式概括出一类事物的本质属性,从而获得概念。

教学目标

1.知识与技能:使学生联系生活中常见的物体初步认识角,知道角的各部分名称,能正确地指出物体表面的角,能在平面图形中辩认出角。让学生在观察、比较、操作、实验等活动中,进一步体验角的基本特征,知道角有大小,角的大小与两边张开的大小有关,与两边的长短无关。

2.过程与方法:在数学实验活动过程中,让学生积累初步的数学实验活动经验,培养学生独立思考和动手实践能力。

3.情感态度与价值观:使学生在愉快的数学实验中体会数学学习的乐趣,激发数学学习的兴趣。

教学重点:角的各部分名称,角有大小,角的大小与两条边张开的大小有关,与两条边的长短无关。

教学难点:角的大小与两条边张开的大小有关,与两条边的长短无关。

学具准备:活动角、创造角的工具(吸管、钉子板、圆形纸片、小棒)、图形卡片、作业纸、一副三角尺。

教学过程

一、分类操作,认识角

1.情境导入,激发兴趣

师:认识他吗?今天,巴克队长和他的小伙伴来到我们课堂做客,他们给小朋友们带了这么多礼物,有数学工具量角器、花手帕、梳子等等。

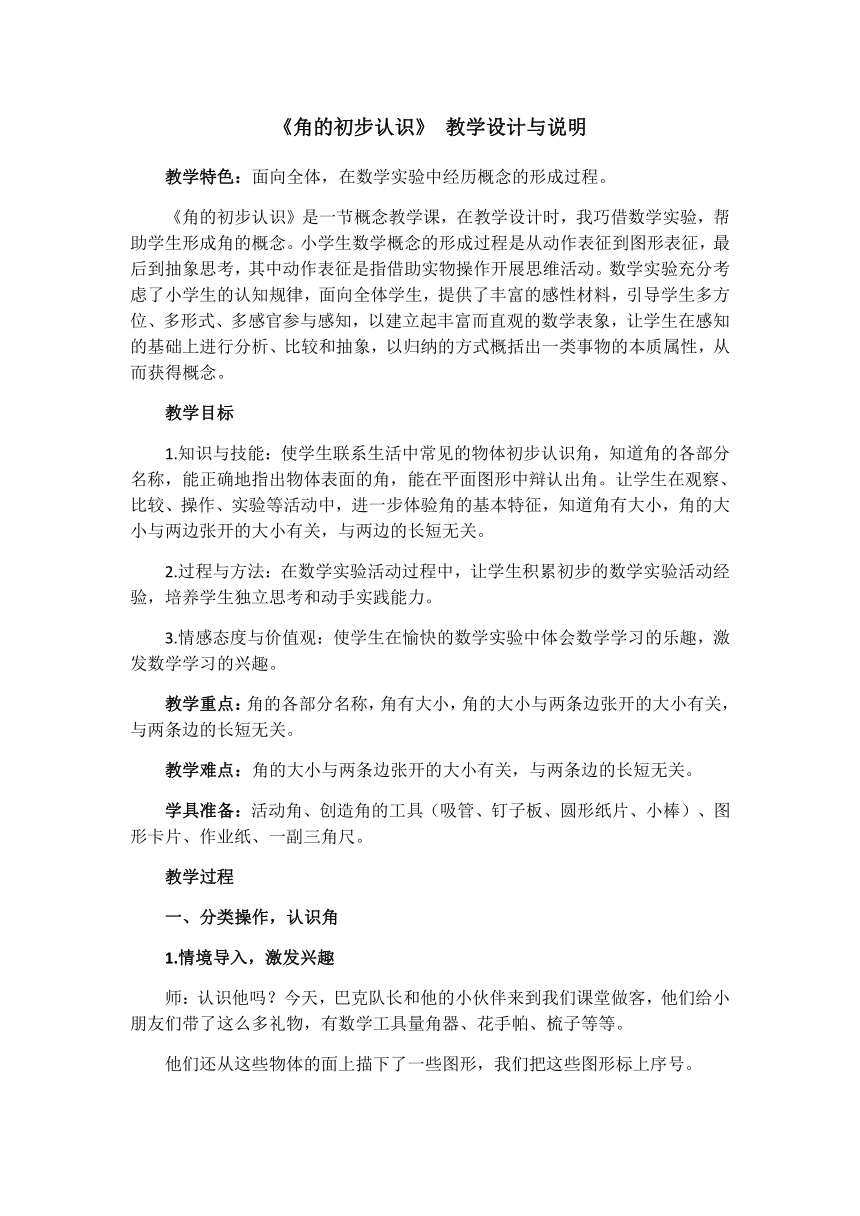

他们还从这些物体的面上描下了一些图形,我们把这些图形标上序号。

分类比较,揭示课题

(1)分类

问:这些图形可以怎样分类呢?(停顿5秒)

引导:取出1号材料袋中的卡片,同桌两人合作分一分。

(2)展示

引导:黑板上有两种不同的分法,请他们分别说一说自己的想法。

提问:你们是怎样想的?(有没有尖尖的部分和线直不直)

小结:他们按照这些图形中有没有尖尖的部分和线直不直,把这些图形进行了分类。两种分法都有道理!

揭题

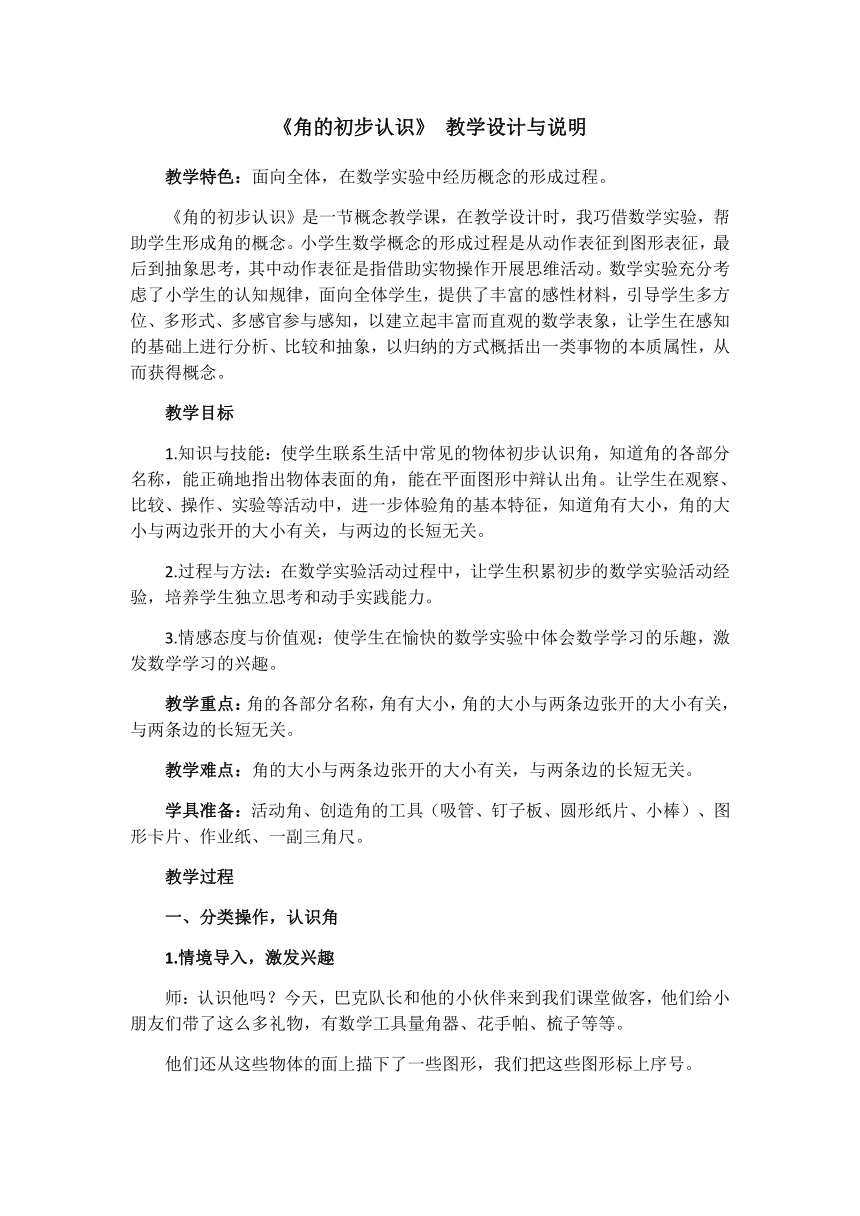

小结:他们都把这三个图形分成一类,这三个图形就是数学上研究的角,这节课我们一起来认识角。(贴上“认识角”)

指导:现在请小朋友们迅速把卡片收回到材料框中。

3.认识数学上的角

(1)观察特征

观察:仔细观察,数学上的角有什么共同特征呢?(同桌讨论)

说明:刚才小朋友说的,尖尖的部分是角的顶点,从顶点引出的两条直直的线是角的两条边,我们像这样表示角。(边介绍边画角,并出示角各部分的名称。)

指一指:小朋友们伸出手指,根着老师边指边说:这是角的顶点,这是角的两条边,这是一个角。你能像这样指一指,说一说这个角吗?这个角谁来说?

小结:刚才小朋友们认识了角,知道角有一个顶点和两条边。

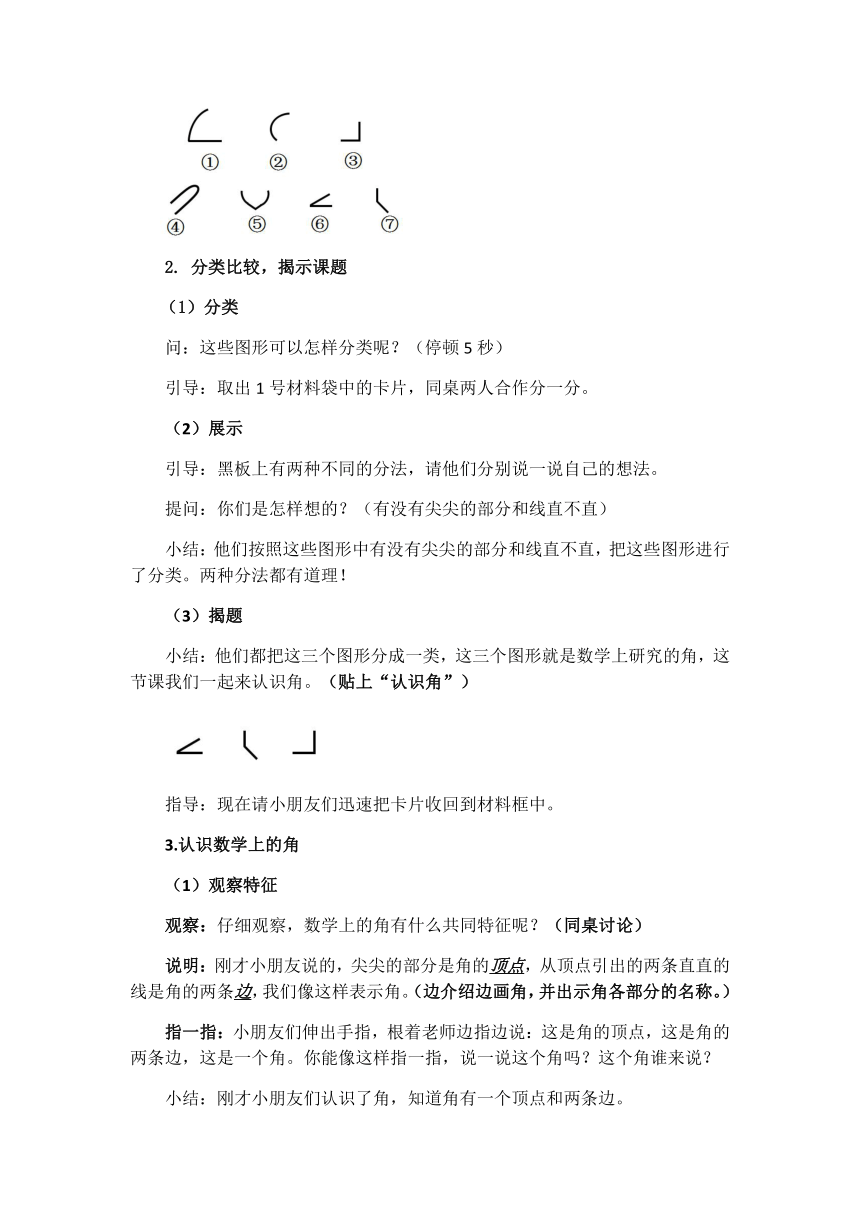

(2)辨析角

提问:(指黑板上的图形)这四个图形为什么不是角呢?第一个谁来说?逐个交流。(指导学生说清楚没有尖尖的顶点、没有直直的边)

小结:数学上研究的角,顶点是尖尖的、两条边是直直的。

4.数图形中的角

(1)数角

引导:角,其实并不陌生,这些平面图形里藏着角。你能数出每个图形里角的个数吗?第一个三角形里有几个角?一起来数一数。

学生独立完成:剩下的几个图形请小朋友们拿出这张作业纸,在作业纸上标一标、数一数。

校对交流:实物投影有错误的,红笔校对答案

第5个图形有不同的答案吗?认为有一个角的小朋友说一说你的想法?

小结:从顶点引出的两条边是直的,才是角。

(2)找规律

引导:三角形里有3个角,四边形里有4个角,五边形有5个角。再往下,你能想到什么?

小结:像这样的多边形里,是几边形,就有几个角。

5.找生活中的角

引导:图形中有角,我们的生活中也有角。瞧,剪刀的面上有角,扇面上有角,数学书的封面上有角。

提问:仔细观察,在我们的身边,哪些物体的面上也有角呢?像老师这样找一找、指一指,并和同桌说一说。(比划两条边)

集体交流三个,其中第一个具体指一指顶点和两条边

小结:小朋友们找了这么多角,看来生活中的角随处可见!

【设计意图:分类操作中直击概念本质。关于角的概念形成,学生在不同的学段将会经历多次抽象。二年级孩子初步认识角,只要掌握角的表象特征,即:角有一个顶点和两条边。教学中如何面向全体学生,让学生在活动中轻松把握这两个特征呢,我设计了图形分类操作环节。教学初始,我从物体的面上描下一些平面图形,这些图形中有些是角,有些不是角,提供这样的素材,让学生关注的不仅仅是角,而是思考角的上位概。接着,让学生把这些图形按照一定的特征进行分类,通过分类操作,学生轻松的把握了角的特征。这样设计,学生对角的概念本质,至少建立了两个方面的意义关联:一角是平面图形;二经历了从实物到图形的抽象过程。】

二、动手操作,创造角

1.用材料创造角

过渡:刚才我们认识了角,也找到了图形中和生活中的角。现在你想动手创造角吗?取出2号材料袋中的材料,同桌两人合作用这些材料创造角,开始吧!

学生展台展示作品

提问:请看大屏幕,小朋友们创造了这么多角,请他们分别介绍自己创造的角。说一说自己用什么材料创造角的?

小结:借助工具,小朋友们创造了这么多角,了不起!

指导:现在请小朋友们把这些工具迅速收回到材料框中。

2.演示活动角,认识角有大小

演示介绍:老师也创造了一个角,这个角可神奇了,它还会变!角的两条边可以张开的大一些也可以张开的小一些,角的两条边可以变长也可以变短。

如果这样变,角在变-(大);如果这样变,角在变-(小)。

小结:看来有的角大,有的角小,角有大小。(板书:角有大小)

三、实验操作,比较角

1.提出猜想

出示角,提问:把这个活动角变大一些,你会怎么做?还有不同的做法吗?

理答:你认为可以把两条边张开变大些;你认为可以把两条边变长一些。

小结:有的小朋友认为角的大小与两条边张开的大小有关,也有小朋友认为角的大小与两条边的长短有关。

(板书:角的大小

与两条边张开的大小

与两条边的长短)

过度:这些还只是小朋友们的猜想,对不对呢?(板书:??)接下来我们动手做实验来研究。(准备好粉笔)

2.实验(一)研究问题:角的大小与两边张开的大小有关系吗?

(1)实验要求

提问:我们先来研究第一个问题:角的大小与两条边张开的大小有关系吗?请一个小朋友读一读实验要求。你明白了吗?

做一做:用两个号活动角,做出大小不同的角。

比一比:哪个角大,哪个角小?

说一说:你有什么发现?

(2)动手实验

学生活动,教师巡视指导。观察比较、重叠比较

(3)展示交流

展示交流:哪些小朋友愿意到前面来分享你们的做法和发现。你们是怎样做的?有什么发现?(有关系吗?有什么关系?)这是他们的发现,其他小组愿意到前面分享吗?

展示1:观察比

展示2:重叠比

引导重叠法:你们是把两个角重叠起来比较,一起来看一看怎样重叠呢?把两个角顶点重合,一条边重合,看另一条边就能比较出角的大小。

小结:刚才两个小组都做了两个大小不同的角,通过比较,都发现角的两边张开的大,角就大;角的两边张开的小,角就小。(板贴磁性活动角)

追问:有同样发现的小朋友,朝老师挥挥手。

结论:这么多小朋友都发现了!看来,角的大小的确与两边张开的大小有关系。(板书:有关)

3.实验(二)研究问题:角的大小与两边的长短有关系吗?

(1)实验要求

谈话:之前有些小朋友认为,角的大小和两边的长短有关系,接下来我们来做第二个实验来研究这个问题,请一个小朋友读一读实验要求。你明白了吗?

做一做:用另外两个活动角,做出两边张开大小相同的角。

变一变:把其中一个角的两条边变长(或变短)。

比一比:角的大小变了吗?

说一说:你有什么发现?

(2)动手实验

学生活动,教师巡视指导,边变长、边变短、一条变长一条变短。

(3)展示交流

展示交流:哪些小朋友愿意到前面分享你们的做法和发现?你们是怎样做的?有什么发现?(有关系吗?)他们是把一个活动角的两条边变长发现了规律,有不同做法吗?

展示错误(或正确)1:他认为这个角的两条边长,所以这个角大,你同意吗?看来有不同意见,我们把这两个角重叠起来比较,现在它们顶点重合,两条边都分别重合,像这样的两个角,大小相等。

引导:同桌两人合作把你们的活动角像这样重叠在一起,看看是不是顶点重合,两条边也分别重合?角的大小相等吗?现在哪些小组愿意到前面来继续分享你们的发现?

展示2:变长展示

3:变短

展示4:一条变长,一条变短

小结:刚才小朋友们用活动角做了两个两边张开大小一样,但是两边长短不一样的角,通过重叠比较,发现顶点重合,两条边分别重合,角的大小没有变。(板贴磁性角)

演示说明:我们用更多工具把这个角的两边延长,再延长……想象一下,如果无限的延长下去,这个角变大了吗?角还是这么大!把角的两条边延长,只是我们看到角的图形变大了,角的大小并没有变!

提问:通过刚开的实验和交流,你现在觉得角的大小与两边的长短有关吗?

结论:是的,角的大小只与两边张开的大小有关与两边的长短无关。

(板书:无关)

4.得出结论

提问:通过刚才的两个实验,我们得出了什么结论?(指黑板)请你来总结。

小结:通过动手实验,小朋友们发现角有大小,角的大小与两边张开的大小有关,与两边的长短无关。

【设计意图:数学实验中洞悉概念原理。角的大小概念是本节课的教学难点。在初步感知角有大小后,许多孩子认为把角的两边延长角也变大,这种现象产生的原因是孩子们把“角的大小”概念误解成“图形的大小”。教学中,我直面孩子们的困惑,设计了两个数学实验,第一个实验的目的是通过实验中充分感知角的大小与两边张开大小的关系;第二个实验的目的是帮助孩子厘清“角的大小”与“图形的大小”是不同的概念,解决孩子们在概念学习中产生的困惑。整个实验环节贴着学生的思维,让学生的数学思维看得见,并尝试构建分享式课堂,促进学生思维的生长!】

5.比较角的大小

(1)排序:老师这里有四个角,你能把这四个角从小到大排序吗?

学生观察思考,指名说一说,这是他的想法,到底对不对呢?

小结:我们把这四个角重叠起来比一比,顶点重合,一条边重合,看另一条边。现在可以确定蓝色角最小,接下来是红色角和绿色角,最大的是黑色角。

(2)找相等的角

引导:其实这四个角是老师从这一副三角尺上描下来的。猜一猜,蓝色角是从三角尺的几号角上描下来的?

展台演示:老师用三角尺的1号角和它比一比,顶点重合,两条边分别重合,看来的确是从1号角上描下来的。

活动要求:剩下的三个角,请小朋友们先猜一猜,再用三角尺在作业纸比一比,把你们的答案记录下来。

展台展示:这是一组小朋友找的答案,其他小朋友有补充吗?

展台展示两把三角尺交流,追问:黑色角可能是从3号角上描下来的,也可能是从6号角上描下来的。你能想到什么?红色角也有两种可能,你又能想到什么?

小结:通过比一比,我们不仅验证了猜想,还发现了三角尺上大小相等的角。

(3)比较大小三角尺上的角

引导:老师这儿也有一把大的三角尺,观察一下,你们小三角尺上的1号角我大三角尺上的这个角一样大吗?(指名说一说,认为一样大的小朋友举手)

演示:我也来重叠比一比,顶点重合、两条边也分别重合,角的大小相等。

追问:你们的三角尺那么小,我的三角尺那么大,为什么两个角一样大呢?

小结:角的大小只与两条边张开的大小有关,与两条边的长短无关。

【设计意图:分享交流中感悟数学思想。数学思想的渗透是数学课的灵魂。一节好的数学实验课也应当体现数学思想方法的渗透。课堂上,在分享交流环节我尝试让学生感悟归纳、推理、极限、抽象等数学思想。例如,把图形分类操作后,尝试让学生归纳出角的特征;在数图形中角的个数时,尝试让学生推理多边形中角的个数与边数的关系;在实验操作环节,尝试让学生抽象出角的大小概念;在延长角的两条边时,通过想象将角的两边无限延长,渗透了极限思想等等。】

四、回顾总结

1.提问:这节课我们认识了角,你有哪些收获呢?(知识、数学实验的方法)

小结:这节课,小朋友们不仅认识了角,还尝试了用数学实验方法学习数学。

2.谈话:正如意大利教育学家蒙特梭利说过这样一句话,一起读一读“我看到了,我忘记了;我听到了,我记得了;我做过了,我理解了。”

期待:是的,“我做过了,我理解了”,希望小朋友们从今天开始,学会数学实验的方法,在动手做中学习数学、理解数学!

下课!面向客人老师,和客人老师们说声:客人老师再见!

教学设计与说明

教学特色:面向全体,在数学实验中经历概念的形成过程。

《角的初步认识》是一节概念教学课,在教学设计时,我巧借数学实验,帮助学生形成角的概念。小学生数学概念的形成过程是从动作表征到图形表征,最后到抽象思考,其中动作表征是指借助实物操作开展思维活动。数学实验充分考虑了小学生的认知规律,面向全体学生,提供了丰富的感性材料,引导学生多方位、多形式、多感官参与感知,以建立起丰富而直观的数学表象,让学生在感知的基础上进行分析、比较和抽象,以归纳的方式概括出一类事物的本质属性,从而获得概念。

教学目标

1.知识与技能:使学生联系生活中常见的物体初步认识角,知道角的各部分名称,能正确地指出物体表面的角,能在平面图形中辩认出角。让学生在观察、比较、操作、实验等活动中,进一步体验角的基本特征,知道角有大小,角的大小与两边张开的大小有关,与两边的长短无关。

2.过程与方法:在数学实验活动过程中,让学生积累初步的数学实验活动经验,培养学生独立思考和动手实践能力。

3.情感态度与价值观:使学生在愉快的数学实验中体会数学学习的乐趣,激发数学学习的兴趣。

教学重点:角的各部分名称,角有大小,角的大小与两条边张开的大小有关,与两条边的长短无关。

教学难点:角的大小与两条边张开的大小有关,与两条边的长短无关。

学具准备:活动角、创造角的工具(吸管、钉子板、圆形纸片、小棒)、图形卡片、作业纸、一副三角尺。

教学过程

一、分类操作,认识角

1.情境导入,激发兴趣

师:认识他吗?今天,巴克队长和他的小伙伴来到我们课堂做客,他们给小朋友们带了这么多礼物,有数学工具量角器、花手帕、梳子等等。

他们还从这些物体的面上描下了一些图形,我们把这些图形标上序号。

分类比较,揭示课题

(1)分类

问:这些图形可以怎样分类呢?(停顿5秒)

引导:取出1号材料袋中的卡片,同桌两人合作分一分。

(2)展示

引导:黑板上有两种不同的分法,请他们分别说一说自己的想法。

提问:你们是怎样想的?(有没有尖尖的部分和线直不直)

小结:他们按照这些图形中有没有尖尖的部分和线直不直,把这些图形进行了分类。两种分法都有道理!

揭题

小结:他们都把这三个图形分成一类,这三个图形就是数学上研究的角,这节课我们一起来认识角。(贴上“认识角”)

指导:现在请小朋友们迅速把卡片收回到材料框中。

3.认识数学上的角

(1)观察特征

观察:仔细观察,数学上的角有什么共同特征呢?(同桌讨论)

说明:刚才小朋友说的,尖尖的部分是角的顶点,从顶点引出的两条直直的线是角的两条边,我们像这样表示角。(边介绍边画角,并出示角各部分的名称。)

指一指:小朋友们伸出手指,根着老师边指边说:这是角的顶点,这是角的两条边,这是一个角。你能像这样指一指,说一说这个角吗?这个角谁来说?

小结:刚才小朋友们认识了角,知道角有一个顶点和两条边。

(2)辨析角

提问:(指黑板上的图形)这四个图形为什么不是角呢?第一个谁来说?逐个交流。(指导学生说清楚没有尖尖的顶点、没有直直的边)

小结:数学上研究的角,顶点是尖尖的、两条边是直直的。

4.数图形中的角

(1)数角

引导:角,其实并不陌生,这些平面图形里藏着角。你能数出每个图形里角的个数吗?第一个三角形里有几个角?一起来数一数。

学生独立完成:剩下的几个图形请小朋友们拿出这张作业纸,在作业纸上标一标、数一数。

校对交流:实物投影有错误的,红笔校对答案

第5个图形有不同的答案吗?认为有一个角的小朋友说一说你的想法?

小结:从顶点引出的两条边是直的,才是角。

(2)找规律

引导:三角形里有3个角,四边形里有4个角,五边形有5个角。再往下,你能想到什么?

小结:像这样的多边形里,是几边形,就有几个角。

5.找生活中的角

引导:图形中有角,我们的生活中也有角。瞧,剪刀的面上有角,扇面上有角,数学书的封面上有角。

提问:仔细观察,在我们的身边,哪些物体的面上也有角呢?像老师这样找一找、指一指,并和同桌说一说。(比划两条边)

集体交流三个,其中第一个具体指一指顶点和两条边

小结:小朋友们找了这么多角,看来生活中的角随处可见!

【设计意图:分类操作中直击概念本质。关于角的概念形成,学生在不同的学段将会经历多次抽象。二年级孩子初步认识角,只要掌握角的表象特征,即:角有一个顶点和两条边。教学中如何面向全体学生,让学生在活动中轻松把握这两个特征呢,我设计了图形分类操作环节。教学初始,我从物体的面上描下一些平面图形,这些图形中有些是角,有些不是角,提供这样的素材,让学生关注的不仅仅是角,而是思考角的上位概。接着,让学生把这些图形按照一定的特征进行分类,通过分类操作,学生轻松的把握了角的特征。这样设计,学生对角的概念本质,至少建立了两个方面的意义关联:一角是平面图形;二经历了从实物到图形的抽象过程。】

二、动手操作,创造角

1.用材料创造角

过渡:刚才我们认识了角,也找到了图形中和生活中的角。现在你想动手创造角吗?取出2号材料袋中的材料,同桌两人合作用这些材料创造角,开始吧!

学生展台展示作品

提问:请看大屏幕,小朋友们创造了这么多角,请他们分别介绍自己创造的角。说一说自己用什么材料创造角的?

小结:借助工具,小朋友们创造了这么多角,了不起!

指导:现在请小朋友们把这些工具迅速收回到材料框中。

2.演示活动角,认识角有大小

演示介绍:老师也创造了一个角,这个角可神奇了,它还会变!角的两条边可以张开的大一些也可以张开的小一些,角的两条边可以变长也可以变短。

如果这样变,角在变-(大);如果这样变,角在变-(小)。

小结:看来有的角大,有的角小,角有大小。(板书:角有大小)

三、实验操作,比较角

1.提出猜想

出示角,提问:把这个活动角变大一些,你会怎么做?还有不同的做法吗?

理答:你认为可以把两条边张开变大些;你认为可以把两条边变长一些。

小结:有的小朋友认为角的大小与两条边张开的大小有关,也有小朋友认为角的大小与两条边的长短有关。

(板书:角的大小

与两条边张开的大小

与两条边的长短)

过度:这些还只是小朋友们的猜想,对不对呢?(板书:??)接下来我们动手做实验来研究。(准备好粉笔)

2.实验(一)研究问题:角的大小与两边张开的大小有关系吗?

(1)实验要求

提问:我们先来研究第一个问题:角的大小与两条边张开的大小有关系吗?请一个小朋友读一读实验要求。你明白了吗?

做一做:用两个号活动角,做出大小不同的角。

比一比:哪个角大,哪个角小?

说一说:你有什么发现?

(2)动手实验

学生活动,教师巡视指导。观察比较、重叠比较

(3)展示交流

展示交流:哪些小朋友愿意到前面来分享你们的做法和发现。你们是怎样做的?有什么发现?(有关系吗?有什么关系?)这是他们的发现,其他小组愿意到前面分享吗?

展示1:观察比

展示2:重叠比

引导重叠法:你们是把两个角重叠起来比较,一起来看一看怎样重叠呢?把两个角顶点重合,一条边重合,看另一条边就能比较出角的大小。

小结:刚才两个小组都做了两个大小不同的角,通过比较,都发现角的两边张开的大,角就大;角的两边张开的小,角就小。(板贴磁性活动角)

追问:有同样发现的小朋友,朝老师挥挥手。

结论:这么多小朋友都发现了!看来,角的大小的确与两边张开的大小有关系。(板书:有关)

3.实验(二)研究问题:角的大小与两边的长短有关系吗?

(1)实验要求

谈话:之前有些小朋友认为,角的大小和两边的长短有关系,接下来我们来做第二个实验来研究这个问题,请一个小朋友读一读实验要求。你明白了吗?

做一做:用另外两个活动角,做出两边张开大小相同的角。

变一变:把其中一个角的两条边变长(或变短)。

比一比:角的大小变了吗?

说一说:你有什么发现?

(2)动手实验

学生活动,教师巡视指导,边变长、边变短、一条变长一条变短。

(3)展示交流

展示交流:哪些小朋友愿意到前面分享你们的做法和发现?你们是怎样做的?有什么发现?(有关系吗?)他们是把一个活动角的两条边变长发现了规律,有不同做法吗?

展示错误(或正确)1:他认为这个角的两条边长,所以这个角大,你同意吗?看来有不同意见,我们把这两个角重叠起来比较,现在它们顶点重合,两条边都分别重合,像这样的两个角,大小相等。

引导:同桌两人合作把你们的活动角像这样重叠在一起,看看是不是顶点重合,两条边也分别重合?角的大小相等吗?现在哪些小组愿意到前面来继续分享你们的发现?

展示2:变长展示

3:变短

展示4:一条变长,一条变短

小结:刚才小朋友们用活动角做了两个两边张开大小一样,但是两边长短不一样的角,通过重叠比较,发现顶点重合,两条边分别重合,角的大小没有变。(板贴磁性角)

演示说明:我们用更多工具把这个角的两边延长,再延长……想象一下,如果无限的延长下去,这个角变大了吗?角还是这么大!把角的两条边延长,只是我们看到角的图形变大了,角的大小并没有变!

提问:通过刚开的实验和交流,你现在觉得角的大小与两边的长短有关吗?

结论:是的,角的大小只与两边张开的大小有关与两边的长短无关。

(板书:无关)

4.得出结论

提问:通过刚才的两个实验,我们得出了什么结论?(指黑板)请你来总结。

小结:通过动手实验,小朋友们发现角有大小,角的大小与两边张开的大小有关,与两边的长短无关。

【设计意图:数学实验中洞悉概念原理。角的大小概念是本节课的教学难点。在初步感知角有大小后,许多孩子认为把角的两边延长角也变大,这种现象产生的原因是孩子们把“角的大小”概念误解成“图形的大小”。教学中,我直面孩子们的困惑,设计了两个数学实验,第一个实验的目的是通过实验中充分感知角的大小与两边张开大小的关系;第二个实验的目的是帮助孩子厘清“角的大小”与“图形的大小”是不同的概念,解决孩子们在概念学习中产生的困惑。整个实验环节贴着学生的思维,让学生的数学思维看得见,并尝试构建分享式课堂,促进学生思维的生长!】

5.比较角的大小

(1)排序:老师这里有四个角,你能把这四个角从小到大排序吗?

学生观察思考,指名说一说,这是他的想法,到底对不对呢?

小结:我们把这四个角重叠起来比一比,顶点重合,一条边重合,看另一条边。现在可以确定蓝色角最小,接下来是红色角和绿色角,最大的是黑色角。

(2)找相等的角

引导:其实这四个角是老师从这一副三角尺上描下来的。猜一猜,蓝色角是从三角尺的几号角上描下来的?

展台演示:老师用三角尺的1号角和它比一比,顶点重合,两条边分别重合,看来的确是从1号角上描下来的。

活动要求:剩下的三个角,请小朋友们先猜一猜,再用三角尺在作业纸比一比,把你们的答案记录下来。

展台展示:这是一组小朋友找的答案,其他小朋友有补充吗?

展台展示两把三角尺交流,追问:黑色角可能是从3号角上描下来的,也可能是从6号角上描下来的。你能想到什么?红色角也有两种可能,你又能想到什么?

小结:通过比一比,我们不仅验证了猜想,还发现了三角尺上大小相等的角。

(3)比较大小三角尺上的角

引导:老师这儿也有一把大的三角尺,观察一下,你们小三角尺上的1号角我大三角尺上的这个角一样大吗?(指名说一说,认为一样大的小朋友举手)

演示:我也来重叠比一比,顶点重合、两条边也分别重合,角的大小相等。

追问:你们的三角尺那么小,我的三角尺那么大,为什么两个角一样大呢?

小结:角的大小只与两条边张开的大小有关,与两条边的长短无关。

【设计意图:分享交流中感悟数学思想。数学思想的渗透是数学课的灵魂。一节好的数学实验课也应当体现数学思想方法的渗透。课堂上,在分享交流环节我尝试让学生感悟归纳、推理、极限、抽象等数学思想。例如,把图形分类操作后,尝试让学生归纳出角的特征;在数图形中角的个数时,尝试让学生推理多边形中角的个数与边数的关系;在实验操作环节,尝试让学生抽象出角的大小概念;在延长角的两条边时,通过想象将角的两边无限延长,渗透了极限思想等等。】

四、回顾总结

1.提问:这节课我们认识了角,你有哪些收获呢?(知识、数学实验的方法)

小结:这节课,小朋友们不仅认识了角,还尝试了用数学实验方法学习数学。

2.谈话:正如意大利教育学家蒙特梭利说过这样一句话,一起读一读“我看到了,我忘记了;我听到了,我记得了;我做过了,我理解了。”

期待:是的,“我做过了,我理解了”,希望小朋友们从今天开始,学会数学实验的方法,在动手做中学习数学、理解数学!

下课!面向客人老师,和客人老师们说声:客人老师再见!