2020-2021学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》第二单元《民为贵》教学设计

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》第二单元《民为贵》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-29 14:25:04 | ||

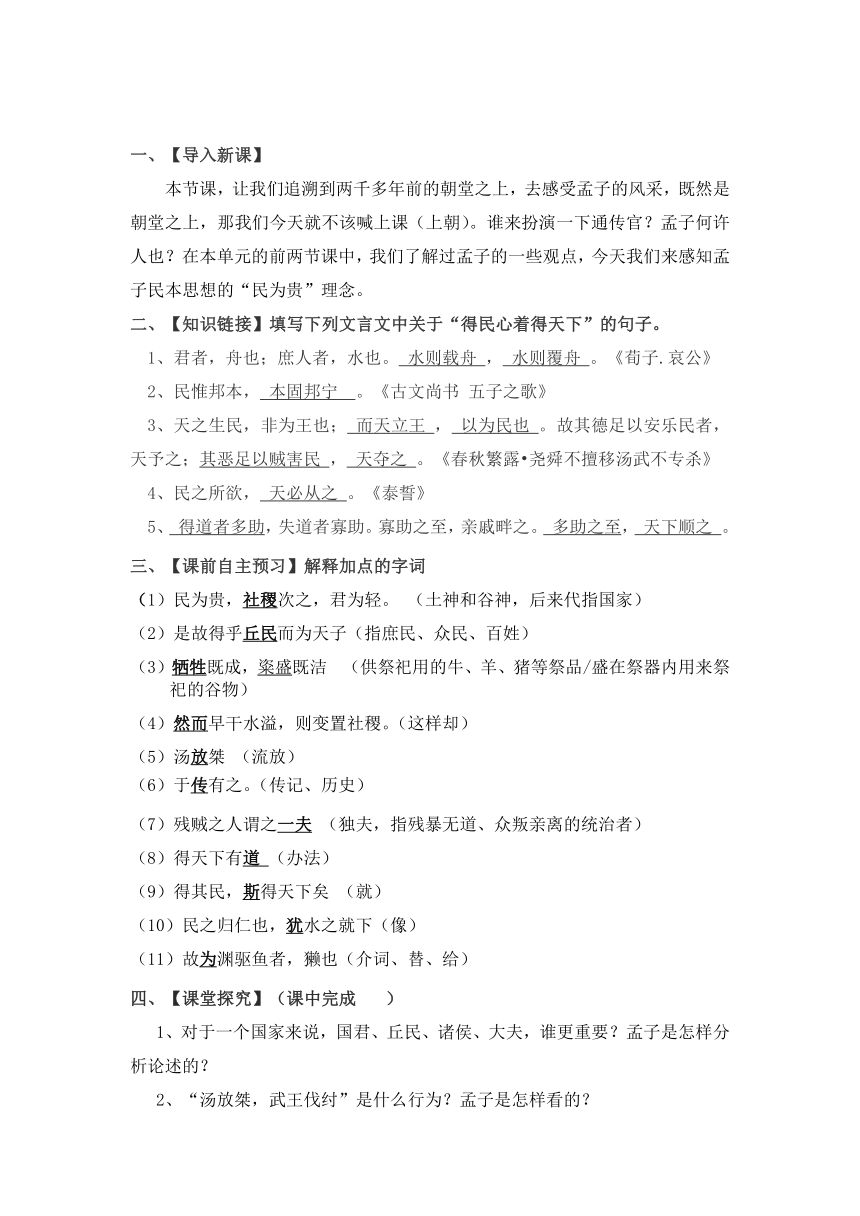

图片预览

文档简介

《民为贵》教学设计

教学依据:

本文是人教版高中语文教材《先秦诸子选读》第二单元的第三篇课文。

教学分析及设计:

本文是第二单元《孟子》选读中的一篇文章。本单元共7小节,每一节围绕一个主题来编排。通过学习主要让学生系统的了解孟子的重要思想,了解他对人生、社会问题的思考,并由此让学生在学习、思考中找到自己立身处世的借鉴。《民为贵》这则选文重点体现孟子“民为贵”的思想,而难点在于学习孟子的论辩机智和说理技巧。孟子是以辩才出名的,《孟子》这篇散文也是以长于辩论为主要特征。另外,本文还要继续积累一定的文言文基础知识,要求学生对于本课大部分文言基础知识进行自主归纳。

教学目标

知识与能力

1、理解并掌握重点文言实词、虚词及句子的含义,加强文言文知识积累。

2、辨析一词多义和特殊句式的特点。

过程和方法

1、自主学习,对照注释,参考译文,疏通文句,重点掌握词意、句意。

2、在理解文句的基础上诵读,初步理解文章的主要思想。

3、师生合作探究孟子的游说艺术。

情感态度价值观

了解孟子的“民本思想”,分析该思想的现实意义,树立远大理想和抱负。

教学重点

1、掌握文中出现的文言实词、虚词及文言句式。

2、学习孟子的论辩机智和说理技巧。

3、了解孟子的“民本思想”,分析该思想的现实意义。

教学难点

引导学生体会孟子的说话技巧。

教学过程

一、【导入新课】

本节课,让我们追溯到两千多年前的朝堂之上,去感受孟子的风采,既然是朝堂之上,那我们今天就不该喊上课(上朝)。谁来扮演一下通传官?孟子何许人也?在本单元的前两节课中,我们了解过孟子的一些观点,今天我们来感知孟子民本思想的“民为贵”理念。

二、【知识链接】填写下列文言文中关于“得民心着得天下”的句子。

1、君者,舟也;庶人者,水也。

水则载舟

,

水则覆舟

。《荀子.哀公》

2、民惟邦本,

本固邦宁

。《古文尚书

五子之歌》

3、天之生民,非为王也;

而天立王

,

以为民也

。故其德足以安乐民者,天予之;其恶足以贼害民

,

天夺之

。《春秋繁露?尧舜不擅移汤武不专杀》

4、民之所欲,

天必从之

。《泰誓》

5、

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,

天下顺之

。

三、【课前自主预习】解释加点的字词

(1)民为贵,社稷次之,君为轻。

(土神和谷神,后来代指国家)

(2)是故得乎丘民而为天子(指庶民、众民、百姓)

(3)牺牲既成,粢盛既洁?(供祭祀用的牛、羊、猪等祭品/盛在祭器内用来祭祀的谷物)

(4)然而早干水溢,则变置社稷。(这样却)

(5)汤放桀

(流放)

(6)于传有之。(传记、历史)

(7)残贼之人谓之一夫

(独夫,指残暴无道、众叛亲离的统治者)

(8)得天下有道

(办法)

(9)得其民,斯得天下矣

(就)

(10)民之归仁也,犹水之就下(像)

(11)故为渊驱鱼者,獭也(介词、替、给)

四、【课堂探究】(课中完成)

1、对于一个国家来说,国君、丘民、诸侯、大夫,谁更重要?孟子是怎样分析论述的?

2、“汤放桀,武王伐纣”是什么行为?孟子是怎样看的?

3、为什么说“为汤、武驱民者,桀为纣也”,孟子是怎样说明这个道理的?

五、【拓展延伸】

本文集中体现了孟子的民本思想,在当今社会,我们还需不需要弘扬这种观点?结合课文谈一谈孟子民本思想的现实意义。

{可结合历史上得(失)民心者得(失)天下的例子来谈}

六、【当堂检测】课内阅读训练

孟子曰:“桀、纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也。故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤、武驱民者,桀与纣也。今天下之君有好仁者,则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王,不可得已。今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。《诗》云:‘其何能淑,载胥及溺。’此之谓也。”

1、与“得天下有道”一句中“得”字意思相同的是(D)(4分)

A、虽欲无王,不可得已。

B、生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

C、所识穷乏者得我欤?

D、苟为不畜,终身不得。

2、与“今之欲王者”中“者”字意义和用法相同的是(A)(4分)

A、秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也

B、项伯者,项羽季父也

C、言之,貌若甚戚者

D、求人可使报秦者,未得。

3、对下列“之”的意义和用法分类正确的一项是(C)(4分)

①桀、纣之失天下也②所欲与之聚之③民之归仁也④天下之君⑤诸侯皆为之驱矣⑥今之欲王者⑦三年之艾⑧此之谓也

A、①③\④⑦\⑤⑥\②⑧

B、①③\④⑦\⑤\⑥\②⑧

C、①③\④⑦\②⑤\⑥\⑧

D、①③\④⑦\⑤⑧\②⑥

4、本段采用比喻

、

对比

论证方法,论证了

得民心者得天下

观点。

七、【课堂总结】

孟子的思想现在仍旧闪烁着夺目的光彩,

“以史为镜,可知古今”,纵观古今,我们不难看出,成就大业,一统天下,与老百姓沟通是必不可少的,因为---------得民心者得天下。

附:【板书设计】

君轻民贵

天下由天

民为贵

君暴民反

天由民

君仁民归

天下由民

八、【教后反思】

《民为贵》是人教版选修《先秦诸子选读》中的孟子单元的第三课,学生通过过必修内容的学习,掌握了一定的文言文基础知识,对于本课大部分文言基础知识可以自主归纳。由于本学期一直在学习文言文,学生对文言文学习有厌烦情绪,这设置课堂环节时应注意调动学生积极性。同时,孟子的民本思想虽有其现实意义,但却是离我们太远,所以在问题设置上要处理的更易让学生理解。

本节课主要学习课文前3段,根据学习内容我设置了四个探究问题以及一个拓展延伸题。探究问题基本上是每段一个问题,是本课的重点。四个问题分别为:①对于一个国家来说,国君、丘民、诸侯、大夫,谁更重要?孟子是怎样分析论述的?②“汤放桀,武王伐纣”是什么行为?孟子是怎样看的?

③为什么说“为汤、武驱民者,桀为纣也”,孟子是怎样说明这个道理的?④孟子认为在当时形势下“王天下”是容易还是困难?学生在疏通段落大意,独学的基础之上小组合作探究,从学生的课堂表现来看,学生掌握较好,问题不大。本节课的难点问题是拓展延伸题,“本文集中体现了孟子的民本思想,在当今社会,我们还需不需要弘扬这种观点?结合课文谈一谈孟子民本思想的现实意义。”在设置问题之初,想要用一个问题将课文前三段串联起来,让学生对本节课的知识有一个系统的掌握。遗憾的是本节课的教学进度没有如我所愿,给本题预留时间不充分,效果不是很好,引以为鉴。

总体而言,本节课还有很多不足,在以后的教学中还应不断提高。

教学依据:

本文是人教版高中语文教材《先秦诸子选读》第二单元的第三篇课文。

教学分析及设计:

本文是第二单元《孟子》选读中的一篇文章。本单元共7小节,每一节围绕一个主题来编排。通过学习主要让学生系统的了解孟子的重要思想,了解他对人生、社会问题的思考,并由此让学生在学习、思考中找到自己立身处世的借鉴。《民为贵》这则选文重点体现孟子“民为贵”的思想,而难点在于学习孟子的论辩机智和说理技巧。孟子是以辩才出名的,《孟子》这篇散文也是以长于辩论为主要特征。另外,本文还要继续积累一定的文言文基础知识,要求学生对于本课大部分文言基础知识进行自主归纳。

教学目标

知识与能力

1、理解并掌握重点文言实词、虚词及句子的含义,加强文言文知识积累。

2、辨析一词多义和特殊句式的特点。

过程和方法

1、自主学习,对照注释,参考译文,疏通文句,重点掌握词意、句意。

2、在理解文句的基础上诵读,初步理解文章的主要思想。

3、师生合作探究孟子的游说艺术。

情感态度价值观

了解孟子的“民本思想”,分析该思想的现实意义,树立远大理想和抱负。

教学重点

1、掌握文中出现的文言实词、虚词及文言句式。

2、学习孟子的论辩机智和说理技巧。

3、了解孟子的“民本思想”,分析该思想的现实意义。

教学难点

引导学生体会孟子的说话技巧。

教学过程

一、【导入新课】

本节课,让我们追溯到两千多年前的朝堂之上,去感受孟子的风采,既然是朝堂之上,那我们今天就不该喊上课(上朝)。谁来扮演一下通传官?孟子何许人也?在本单元的前两节课中,我们了解过孟子的一些观点,今天我们来感知孟子民本思想的“民为贵”理念。

二、【知识链接】填写下列文言文中关于“得民心着得天下”的句子。

1、君者,舟也;庶人者,水也。

水则载舟

,

水则覆舟

。《荀子.哀公》

2、民惟邦本,

本固邦宁

。《古文尚书

五子之歌》

3、天之生民,非为王也;

而天立王

,

以为民也

。故其德足以安乐民者,天予之;其恶足以贼害民

,

天夺之

。《春秋繁露?尧舜不擅移汤武不专杀》

4、民之所欲,

天必从之

。《泰誓》

5、

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,

天下顺之

。

三、【课前自主预习】解释加点的字词

(1)民为贵,社稷次之,君为轻。

(土神和谷神,后来代指国家)

(2)是故得乎丘民而为天子(指庶民、众民、百姓)

(3)牺牲既成,粢盛既洁?(供祭祀用的牛、羊、猪等祭品/盛在祭器内用来祭祀的谷物)

(4)然而早干水溢,则变置社稷。(这样却)

(5)汤放桀

(流放)

(6)于传有之。(传记、历史)

(7)残贼之人谓之一夫

(独夫,指残暴无道、众叛亲离的统治者)

(8)得天下有道

(办法)

(9)得其民,斯得天下矣

(就)

(10)民之归仁也,犹水之就下(像)

(11)故为渊驱鱼者,獭也(介词、替、给)

四、【课堂探究】(课中完成)

1、对于一个国家来说,国君、丘民、诸侯、大夫,谁更重要?孟子是怎样分析论述的?

2、“汤放桀,武王伐纣”是什么行为?孟子是怎样看的?

3、为什么说“为汤、武驱民者,桀为纣也”,孟子是怎样说明这个道理的?

五、【拓展延伸】

本文集中体现了孟子的民本思想,在当今社会,我们还需不需要弘扬这种观点?结合课文谈一谈孟子民本思想的现实意义。

{可结合历史上得(失)民心者得(失)天下的例子来谈}

六、【当堂检测】课内阅读训练

孟子曰:“桀、纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也。故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤、武驱民者,桀与纣也。今天下之君有好仁者,则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王,不可得已。今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。《诗》云:‘其何能淑,载胥及溺。’此之谓也。”

1、与“得天下有道”一句中“得”字意思相同的是(D)(4分)

A、虽欲无王,不可得已。

B、生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

C、所识穷乏者得我欤?

D、苟为不畜,终身不得。

2、与“今之欲王者”中“者”字意义和用法相同的是(A)(4分)

A、秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也

B、项伯者,项羽季父也

C、言之,貌若甚戚者

D、求人可使报秦者,未得。

3、对下列“之”的意义和用法分类正确的一项是(C)(4分)

①桀、纣之失天下也②所欲与之聚之③民之归仁也④天下之君⑤诸侯皆为之驱矣⑥今之欲王者⑦三年之艾⑧此之谓也

A、①③\④⑦\⑤⑥\②⑧

B、①③\④⑦\⑤\⑥\②⑧

C、①③\④⑦\②⑤\⑥\⑧

D、①③\④⑦\⑤⑧\②⑥

4、本段采用比喻

、

对比

论证方法,论证了

得民心者得天下

观点。

七、【课堂总结】

孟子的思想现在仍旧闪烁着夺目的光彩,

“以史为镜,可知古今”,纵观古今,我们不难看出,成就大业,一统天下,与老百姓沟通是必不可少的,因为---------得民心者得天下。

附:【板书设计】

君轻民贵

天下由天

民为贵

君暴民反

天由民

君仁民归

天下由民

八、【教后反思】

《民为贵》是人教版选修《先秦诸子选读》中的孟子单元的第三课,学生通过过必修内容的学习,掌握了一定的文言文基础知识,对于本课大部分文言基础知识可以自主归纳。由于本学期一直在学习文言文,学生对文言文学习有厌烦情绪,这设置课堂环节时应注意调动学生积极性。同时,孟子的民本思想虽有其现实意义,但却是离我们太远,所以在问题设置上要处理的更易让学生理解。

本节课主要学习课文前3段,根据学习内容我设置了四个探究问题以及一个拓展延伸题。探究问题基本上是每段一个问题,是本课的重点。四个问题分别为:①对于一个国家来说,国君、丘民、诸侯、大夫,谁更重要?孟子是怎样分析论述的?②“汤放桀,武王伐纣”是什么行为?孟子是怎样看的?

③为什么说“为汤、武驱民者,桀为纣也”,孟子是怎样说明这个道理的?④孟子认为在当时形势下“王天下”是容易还是困难?学生在疏通段落大意,独学的基础之上小组合作探究,从学生的课堂表现来看,学生掌握较好,问题不大。本节课的难点问题是拓展延伸题,“本文集中体现了孟子的民本思想,在当今社会,我们还需不需要弘扬这种观点?结合课文谈一谈孟子民本思想的现实意义。”在设置问题之初,想要用一个问题将课文前三段串联起来,让学生对本节课的知识有一个系统的掌握。遗憾的是本节课的教学进度没有如我所愿,给本题预留时间不充分,效果不是很好,引以为鉴。

总体而言,本节课还有很多不足,在以后的教学中还应不断提高。

同课章节目录