2020-2021学年部编版语文七年级下册第15课《驿路梨花》同步课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年部编版语文七年级下册第15课《驿路梨花》同步课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 945.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-04-29 22:17:28 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”——这是自然界的梨花。

驿路梨花

15

小说

“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”——先写花,后写人,把花和人自然地结合在一起。

课文导入

课文导入

课文导入

陆游有诗“驿路梨花处处开”,是梨花的美景引起了诗人的诗兴;而作家彭荆风在哀牢山的大山深处,也看到了梨花盛开的情景,在这里,他不但看到了美景,而且深受感动。他到底经历了一件什么事情?今天,我们就来学习他的小说《驿路梨花》。

课文导入

(难点)

学习课文中记叙的顺序;学习作者精巧的构思。

体会文章以花喻人,寓人于花的象征手法。

学习茅屋的主人助人为乐的雷锋精神。

(重点)

(重点)

学习目标

彭荆风,1929年生,江西萍乡人,作家。1955年出版短篇小说集《边寨亲人》。与人合写电影文学剧本《边寨烽火》与《芦笙恋歌》,“文革”后出版作品有长篇小说《鹿衔草》,中篇小说《蛮帅部落的后代》《爱与恨的边界》,短篇小说集《驿路梨花》等。

《驿路梨花》是彭荆风于1977年秋写的,当时,党中央重新提出要学习雷锋精神,作者记忆的闸门也被叩开了,他想起了许许多多边疆地区的朴实的人和事,想起了那深山大岭里供旅人方便的小茅屋,想起了默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使彭荆风拿起笔来,写就了《驿路梨花》。

哈尼族大多居住在海拔800至2500米的山区,主要从事农业,梯田稻作文化尤为发达。千百年来,面对高山峡谷的生存空间,哈尼人民创造、总结出一套垦种梯田的丰富经验。他们根据不同的地形、土质修堤筑埂,利用“山有多高,水有多高”的自然条件,把终年不断的山泉溪涧,通过水笕沟渠引进梯田。到了初春,形状各异的大小梯田盛满清泉,在明媚的阳光下,山风微吹,波光粼粼;三四月间,层层梯田青翠欲滴,宛如一块块绿色壁毯;夏末秋初,稻谷成熟,放眼望去,一片金黄。这简直就是一幅变化奇巧、简朴秀美的水墨画。

陡峭

露宿

喷香

菌子

麂子

撵走

花丛

一

读一读字音

qiào

lù

pèn

jùn

jǐ

niǎn

cóng

新课预习反馈

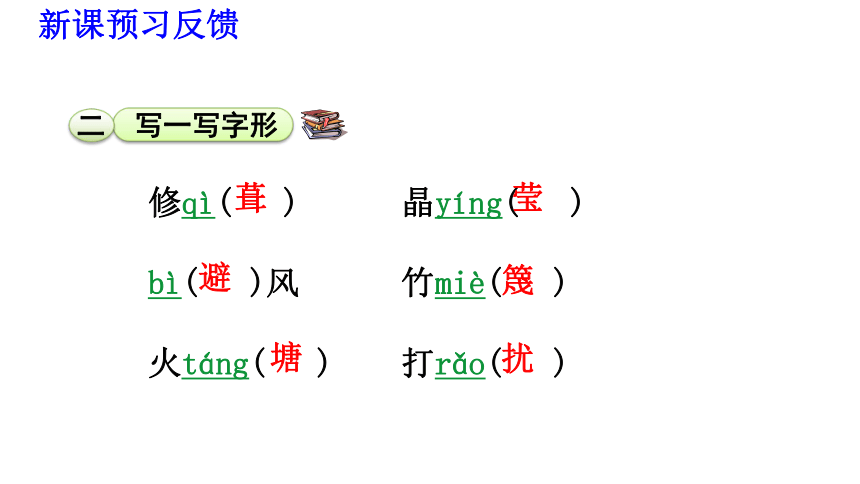

修qì(

)

晶yíng(

)

bì(

)风

竹miè(

)

火táng(

)

打rǎo(

)

二

写一写字形

葺

避

莹

篾

塘

扰

新课预习反馈

三

记一记词义

1.修葺:

2.折损:

3.驿路:

4.迷茫:

5.恍惚:

6.简陋:

7.延伸:

修理房屋。葺,用茅草覆盖房顶。

因过分尊重使人承受不起,客套话。

这里指过往行人所走的道路。

不真切,不清楚。

简单粗陋不完备。

广阔而看不清楚。

延长伸展。

新课预习反馈

请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。

圈点要求

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

新课预习反馈

导思1.小说围绕“小茅屋的主人是谁”讲述了一个什么故事?

故事

人物

导思3.

这篇小说主要表达了怎样的思想感情?

情感

悬念

关键词:

雷锋精神

导思2:小说中出现的人物都分别为小茅屋做了哪些事?

导思4.作者在行文构思上

是如何层层设置悬念的?

第一部分(1—9):

第二部分(10—12):

写“我”和老余在焦急地赶路之时发现了小茅屋。

“我们”投宿小茅屋,猜测小茅屋的主人是谁。

第三部分(13—27):

写瑶族老人述说小茅屋的主人是梨花。

第四部分(28—37):

写梨花妹妹讲述小茅屋的来历,引用诗句点题。

1.开篇的自然环境描写有什么作用?

【答案】本题运用自然环境描写作用分析法。“挨”“延伸”“消失”由近及远,描写出了山峦的层叠和一望无际;“迷茫的暮色”又表明“我们”行进山中已经到了傍晚时候。这样描写山峦,表明时间,衬托出“我们”的焦急心情,为下文“小屋”的出现作铺垫。

2.“我们”首先看到了小屋的什么情况?产生了什么疑问?这起着什么作用?

【答案】

“我们”首先看到小屋“没有灯也没有人声”,不禁产生了“这是什么人的房子呢”的疑问,设置出了第一个悬念。

3.小茅屋的主人为过路人准备了哪些必需品?从中可以看出主人具有怎样的品质?

【答案】本题运用人物形象五分析法。床、水、干柴、米、盐等。从中可以看出主人热情周到、乐于助人的品质。

4.第12段两人的对话有什么作用?

【答案】本题运用语言描写作用分析法。两人的对话既表现出对这家主人的感激之情的深厚,又在行文上照应前文设置的悬念;“可能”表现老余语气的不肯定,又深化了前文设置的悬念。

5.

24段语言属于什么记叙顺序?在行文上起着什么样的作用?

【答案】插叙。表现出小屋帮助了很多行路的人,意义重大;终于打听出小屋主人名叫梨花,既表现了老人非常感激小屋主人的心情,又在行文上照应前面设置的悬念,似乎已经解开了这个悬念。

6.如果把“多好的梨花啊”改为“多好的姑娘啊”,表达效果一样吗?

【答案】不一样,赞美“梨花”这位姑娘,又会使人与自然界的梨花联系起来,增强了美感。

7.写“我”的梦境有什么作用?

【答案】以自然美衬托人物美,使自然界的梨花与人物梨花相映生辉,表现出了梨花姑娘的无限美丽。情深才会成梦,看到梨花姑娘的梦境描写,表现了“我”对她的衷心赞美。

8.说说“闪出”这一动作描写的表达效果。

【答案】本题运用关键词语表达效果法。“闪出”写出了哈尼小姑娘们动作的轻快、活跃,与她们的年龄特征相吻合,体现了她们活泼、快乐的特点。

9.结尾处引用“驿路梨花处处开”诗句,有何作用?

【答案】本题运用引用作用分析法。引用诗句,寓意双关,点明文章的主题,赞扬了世代相传的雷锋精神。

【答案】是以姑娘和梨花并提、引用诗句来结束全篇的。“这群充满朝气的哈尼小姑娘”和“洁白的梨花”并提,互相辉映,以梨花衬托小姑娘,赞美学习雷锋、照管小屋、帮助路人的小姑

娘,宛如洁白的梨花,心灵纯真美好。引用陆游“驿路梨花处处开”的诗句结尾,既照应题目,更表明“处处”都有这样美如梨花、助人为乐的小姑娘,学习雷锋之花开遍了神州大地,大大开拓了作品的境界,深化了作品的主题。

1.【主题探究】小说怎样结束全篇?具有什么样的表现力?

探究研读

【答案】小说对解放军和梨花姑娘,运用了间接描写人物的方法。运用这种写人方法,把作品的现在时间集中在一个夜晚和早晨,插叙过去的事件,大大节省了篇幅,构成了曲折生动、波澜起伏的故事情节,有利于表达作品的主题。

2.【手法探究】本篇中的解放军和梨花姑娘并未直接出场,而是通过其他人物的语言写出他们的行动。这运用了什么写人方法?小说运用这种写人方法收到了什么样的效果?

探究研读

“我”和老余(修葺)——设悬

瑶族老人(照管)——再悬

哈尼小姑娘(照管)——又悬

梨花姑娘(照管)解放军(建造)——解悬

(花)多美

↓

(人)多好

↓

(精神)遍开

驿路梨花

归纳总结

文章通过写云南边疆哀牢山中路边一间小茅屋的故事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生根开花不断传递的动人情景,热情地歌颂了人民群众助人为乐的高尚品德。

归纳总结

1.巧设悬念。

作者在行文构思上巧设悬念,以“谁是小茅屋的主人”为悬念,推进情节的发展,引人入胜。

2.结构巧妙。

小说以“我”和老余的见闻为线索,采用顺叙方式组织材

料,通过人物的叙说把十几年的事情浓缩在一晚一晨之间,也就是顺叙中有插叙。这样就显得全文结构紧凑。

归纳总结

3.以花喻人,以花喻精神。

作者三次描写梨花,第一次描写梨花,因为它给人以希望,同时又衬托了小茅屋的温馨;第二次梦见梨花,是虚写,人与花交相辉映,以梨花的洁白衬托人物美丽的心灵;第三次写到梨花,花与人结合在一起,以大自然之美衬托人物精神之美,可谓新颖别致,匠心独运,堪称寓情于景之妙笔。

归纳总结

古诗词中写梨花的诗句:

1.鸳鸯被里成双夜,一树梨花压海棠。(苏东坡)

2.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。(岑参)

3.玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。(白居易)

4.梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城。(苏东坡)

5.红袖织凌夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。(李商隐)

6.砌下梨花一堆雪,明年谁此凭栏杆?(杜牧)

拓展提升

“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”——这是自然界的梨花。

驿路梨花

15

小说

“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”——先写花,后写人,把花和人自然地结合在一起。

课文导入

课文导入

课文导入

陆游有诗“驿路梨花处处开”,是梨花的美景引起了诗人的诗兴;而作家彭荆风在哀牢山的大山深处,也看到了梨花盛开的情景,在这里,他不但看到了美景,而且深受感动。他到底经历了一件什么事情?今天,我们就来学习他的小说《驿路梨花》。

课文导入

(难点)

学习课文中记叙的顺序;学习作者精巧的构思。

体会文章以花喻人,寓人于花的象征手法。

学习茅屋的主人助人为乐的雷锋精神。

(重点)

(重点)

学习目标

彭荆风,1929年生,江西萍乡人,作家。1955年出版短篇小说集《边寨亲人》。与人合写电影文学剧本《边寨烽火》与《芦笙恋歌》,“文革”后出版作品有长篇小说《鹿衔草》,中篇小说《蛮帅部落的后代》《爱与恨的边界》,短篇小说集《驿路梨花》等。

《驿路梨花》是彭荆风于1977年秋写的,当时,党中央重新提出要学习雷锋精神,作者记忆的闸门也被叩开了,他想起了许许多多边疆地区的朴实的人和事,想起了那深山大岭里供旅人方便的小茅屋,想起了默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使彭荆风拿起笔来,写就了《驿路梨花》。

哈尼族大多居住在海拔800至2500米的山区,主要从事农业,梯田稻作文化尤为发达。千百年来,面对高山峡谷的生存空间,哈尼人民创造、总结出一套垦种梯田的丰富经验。他们根据不同的地形、土质修堤筑埂,利用“山有多高,水有多高”的自然条件,把终年不断的山泉溪涧,通过水笕沟渠引进梯田。到了初春,形状各异的大小梯田盛满清泉,在明媚的阳光下,山风微吹,波光粼粼;三四月间,层层梯田青翠欲滴,宛如一块块绿色壁毯;夏末秋初,稻谷成熟,放眼望去,一片金黄。这简直就是一幅变化奇巧、简朴秀美的水墨画。

陡峭

露宿

喷香

菌子

麂子

撵走

花丛

一

读一读字音

qiào

lù

pèn

jùn

jǐ

niǎn

cóng

新课预习反馈

修qì(

)

晶yíng(

)

bì(

)风

竹miè(

)

火táng(

)

打rǎo(

)

二

写一写字形

葺

避

莹

篾

塘

扰

新课预习反馈

三

记一记词义

1.修葺:

2.折损:

3.驿路:

4.迷茫:

5.恍惚:

6.简陋:

7.延伸:

修理房屋。葺,用茅草覆盖房顶。

因过分尊重使人承受不起,客套话。

这里指过往行人所走的道路。

不真切,不清楚。

简单粗陋不完备。

广阔而看不清楚。

延长伸展。

新课预习反馈

请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章自然的风格。

圈点要求

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

新课预习反馈

导思1.小说围绕“小茅屋的主人是谁”讲述了一个什么故事?

故事

人物

导思3.

这篇小说主要表达了怎样的思想感情?

情感

悬念

关键词:

雷锋精神

导思2:小说中出现的人物都分别为小茅屋做了哪些事?

导思4.作者在行文构思上

是如何层层设置悬念的?

第一部分(1—9):

第二部分(10—12):

写“我”和老余在焦急地赶路之时发现了小茅屋。

“我们”投宿小茅屋,猜测小茅屋的主人是谁。

第三部分(13—27):

写瑶族老人述说小茅屋的主人是梨花。

第四部分(28—37):

写梨花妹妹讲述小茅屋的来历,引用诗句点题。

1.开篇的自然环境描写有什么作用?

【答案】本题运用自然环境描写作用分析法。“挨”“延伸”“消失”由近及远,描写出了山峦的层叠和一望无际;“迷茫的暮色”又表明“我们”行进山中已经到了傍晚时候。这样描写山峦,表明时间,衬托出“我们”的焦急心情,为下文“小屋”的出现作铺垫。

2.“我们”首先看到了小屋的什么情况?产生了什么疑问?这起着什么作用?

【答案】

“我们”首先看到小屋“没有灯也没有人声”,不禁产生了“这是什么人的房子呢”的疑问,设置出了第一个悬念。

3.小茅屋的主人为过路人准备了哪些必需品?从中可以看出主人具有怎样的品质?

【答案】本题运用人物形象五分析法。床、水、干柴、米、盐等。从中可以看出主人热情周到、乐于助人的品质。

4.第12段两人的对话有什么作用?

【答案】本题运用语言描写作用分析法。两人的对话既表现出对这家主人的感激之情的深厚,又在行文上照应前文设置的悬念;“可能”表现老余语气的不肯定,又深化了前文设置的悬念。

5.

24段语言属于什么记叙顺序?在行文上起着什么样的作用?

【答案】插叙。表现出小屋帮助了很多行路的人,意义重大;终于打听出小屋主人名叫梨花,既表现了老人非常感激小屋主人的心情,又在行文上照应前面设置的悬念,似乎已经解开了这个悬念。

6.如果把“多好的梨花啊”改为“多好的姑娘啊”,表达效果一样吗?

【答案】不一样,赞美“梨花”这位姑娘,又会使人与自然界的梨花联系起来,增强了美感。

7.写“我”的梦境有什么作用?

【答案】以自然美衬托人物美,使自然界的梨花与人物梨花相映生辉,表现出了梨花姑娘的无限美丽。情深才会成梦,看到梨花姑娘的梦境描写,表现了“我”对她的衷心赞美。

8.说说“闪出”这一动作描写的表达效果。

【答案】本题运用关键词语表达效果法。“闪出”写出了哈尼小姑娘们动作的轻快、活跃,与她们的年龄特征相吻合,体现了她们活泼、快乐的特点。

9.结尾处引用“驿路梨花处处开”诗句,有何作用?

【答案】本题运用引用作用分析法。引用诗句,寓意双关,点明文章的主题,赞扬了世代相传的雷锋精神。

【答案】是以姑娘和梨花并提、引用诗句来结束全篇的。“这群充满朝气的哈尼小姑娘”和“洁白的梨花”并提,互相辉映,以梨花衬托小姑娘,赞美学习雷锋、照管小屋、帮助路人的小姑

娘,宛如洁白的梨花,心灵纯真美好。引用陆游“驿路梨花处处开”的诗句结尾,既照应题目,更表明“处处”都有这样美如梨花、助人为乐的小姑娘,学习雷锋之花开遍了神州大地,大大开拓了作品的境界,深化了作品的主题。

1.【主题探究】小说怎样结束全篇?具有什么样的表现力?

探究研读

【答案】小说对解放军和梨花姑娘,运用了间接描写人物的方法。运用这种写人方法,把作品的现在时间集中在一个夜晚和早晨,插叙过去的事件,大大节省了篇幅,构成了曲折生动、波澜起伏的故事情节,有利于表达作品的主题。

2.【手法探究】本篇中的解放军和梨花姑娘并未直接出场,而是通过其他人物的语言写出他们的行动。这运用了什么写人方法?小说运用这种写人方法收到了什么样的效果?

探究研读

“我”和老余(修葺)——设悬

瑶族老人(照管)——再悬

哈尼小姑娘(照管)——又悬

梨花姑娘(照管)解放军(建造)——解悬

(花)多美

↓

(人)多好

↓

(精神)遍开

驿路梨花

归纳总结

文章通过写云南边疆哀牢山中路边一间小茅屋的故事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生根开花不断传递的动人情景,热情地歌颂了人民群众助人为乐的高尚品德。

归纳总结

1.巧设悬念。

作者在行文构思上巧设悬念,以“谁是小茅屋的主人”为悬念,推进情节的发展,引人入胜。

2.结构巧妙。

小说以“我”和老余的见闻为线索,采用顺叙方式组织材

料,通过人物的叙说把十几年的事情浓缩在一晚一晨之间,也就是顺叙中有插叙。这样就显得全文结构紧凑。

归纳总结

3.以花喻人,以花喻精神。

作者三次描写梨花,第一次描写梨花,因为它给人以希望,同时又衬托了小茅屋的温馨;第二次梦见梨花,是虚写,人与花交相辉映,以梨花的洁白衬托人物美丽的心灵;第三次写到梨花,花与人结合在一起,以大自然之美衬托人物精神之美,可谓新颖别致,匠心独运,堪称寓情于景之妙笔。

归纳总结

古诗词中写梨花的诗句:

1.鸳鸯被里成双夜,一树梨花压海棠。(苏东坡)

2.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。(岑参)

3.玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。(白居易)

4.梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城。(苏东坡)

5.红袖织凌夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。(李商隐)

6.砌下梨花一堆雪,明年谁此凭栏杆?(杜牧)

拓展提升

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读