孙权劝学

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

孙权劝学

同学们知道读书的意义吗?

先看看以下几位知名人士的评论吧:

著名经济学家钱颖谈读书

中央电视台主持人徐莉谈读书

万科公司董事长王石谈读书

三维教学目标

1、知识目标:理解积累文言文词汇,复述课文内容。

2、能力目标:通过共同研究课文的过程,培养学生朗读、翻译及自主、合作、探究的学习能力。

3、情感目标:通过分析吕蒙接受劝学建议后的巨大变化,使学生明白学习对成长的重大作用。

学习重点

1、了解作者司马光及《资治通鉴 》

2、熟读课文,把握本文的知识内涵和思想意义。

3、分析文章塑造人物性格的方法。

4、归纳人物性格特征。

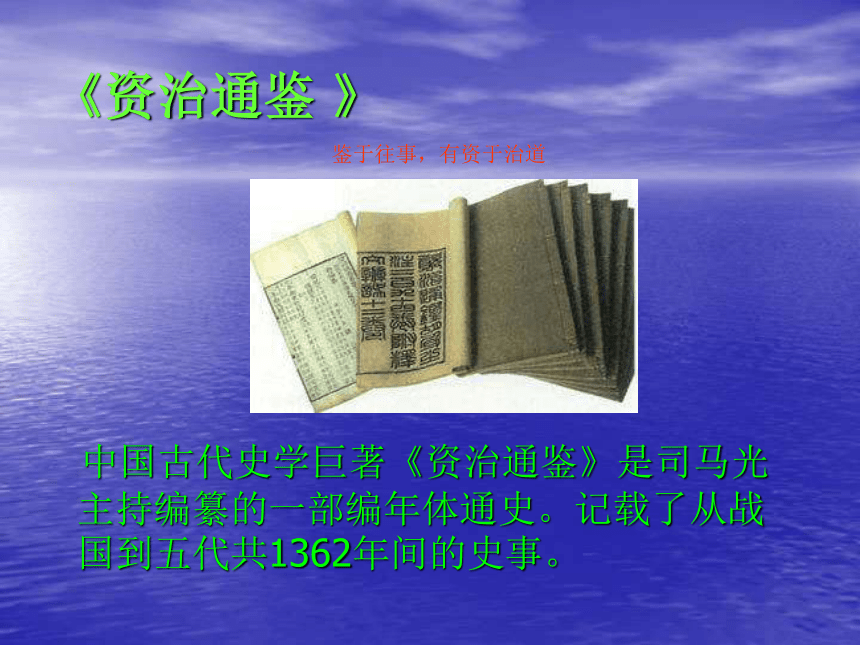

《资治通鉴 》

中国古代史学巨著《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史。记载了从战国到五代共1362年间的史事。

鉴于往事,有资于治道

司马光与《资治通鉴 》

(请同学们欣赏一段动画节目)

司马光学识渊博,因反对王安石变法,退居西京洛阳。历任闲职,专志修史。历时十九年完成了《资治通鉴 》。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰∶“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰∶“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿/今/当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂(qǐ)欲卿/治经为(wéi)博士邪(yé)!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更(gēng)刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃遂蒙母,结友而别

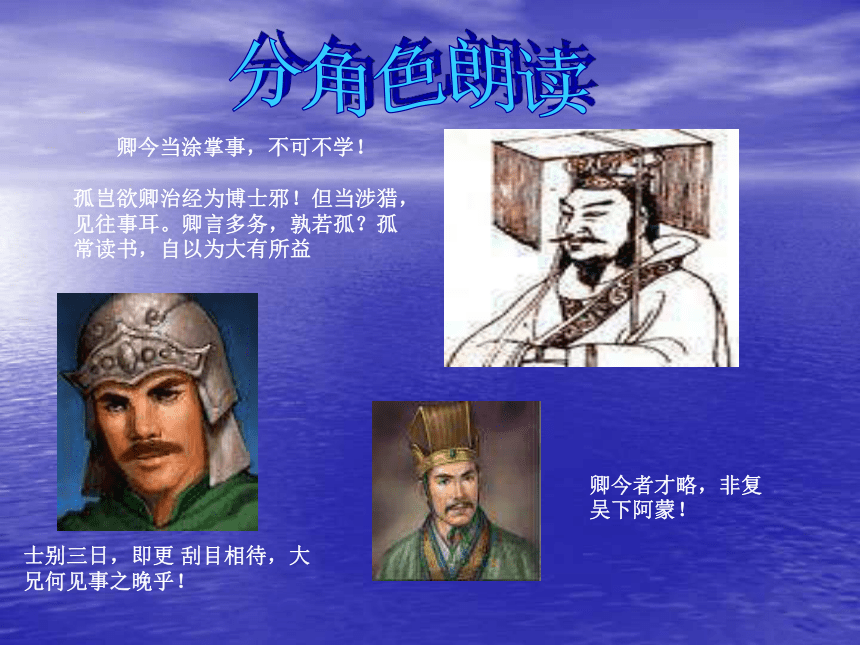

孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益

卿今当涂掌事,不可不学!

士别三日,即更 刮目相待,大兄何见事之晚乎!

卿今者才略,非复吴下阿蒙!

翻译五字法

留:国号、年号、地名、官名、人名、书名等可照录。

替:用现代汉语词替换古义词。

调:调整语序使之符合现代汉语习惯。

补:补出省略的成分,使之意思完整。

删:删去没有实在意义的词,不译。

思考①“不可不学!”写

出了怎样的口气和心理

用双重否定的形式,语气坚决果断,语重心长,谆谆告诫,神态郑重严肃,表现了孙权对吕蒙要求严格,严厉中又可见关心、厚望,希望吕蒙能胜大任。

初,权谓吕蒙曰(谓……曰:对……说):“卿今当涂掌事(掌管国家大事),不可不学!”

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管国家大事,不能不学习!”

蒙辞(推辞)以军中多务。

吕蒙以军中事务多为理由推辞(不学)。

权曰∶“孤岂欲卿治经为博士邪(“邪”表示反问语气,译为“吗”) !但(只不过)当涉猎(广泛浏览群书,不作深入探究),见往事耳。卿言多务,孰若(与……相比如何)孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学(指从师学习)。

(译文)孙权说:“我哪里是要你攻读经书成为博士呢!只不过应当浏览一些书籍,了解过去的历史。你说事多,比我如何?我经常读书,自以为大有益处。”吕蒙从此开始读书。

讨论②“孤岂欲卿治经为博士邪 ”句式和作用。想想孙权说此话时的神态

反问句,强调并不是要吕蒙研究儒家经典,当专门传授经学的学官,而是别有目的。联系句意,隐隐可见孙权对吕蒙不听劝诫的不悦神情和责备、恼怒的意味。

③ “卿言多务,孰若孤 孤常读书,自以为大有所益。”这样说有何作用?

从自己的切身体会来谈,现身说法,神情激动,鼓励吕蒙求学,可谓语重心长,言辞恳切。——说明:这番劝言,表现出孙权的善劝。既有严格要求,又有殷切期望,既责备吕蒙的不争、无志,又透出关怀、爱护之心。

及鲁肃过寻阳,与蒙议论,大惊曰∶“卿今者才略,非复吴下阿蒙!

等到适逢鲁肃到寻阳,跟吕蒙议论事情,大吃了一惊说:“你现在的才略,已经不是过去的吴下阿蒙了呀!”

(4)思考:吕蒙读后发生了什么样的变化?通过谁的所见所语来写?

“卿今者才略,非复吴下阿蒙。”通过鲁肃所见所语来写。

(5)思考:吕蒙学有所成,课文直接 表现这一点没有 是怎样表明的

没有直接表现吕蒙的才学大增,学有所成,而是从鲁肃的言语中侧面表明的。

讨论(6)“卿今者……阿蒙”一句,可见鲁肃当时怎样的神情和心理 说明了什么

十分惊奇的神态。吕蒙的变化判若两人,使鲁肃既吃惊,感到十分惊讶,又由衷为吕蒙的进步感到高兴,情不自禁地发出赞叹,惊异、赞许之态呼之欲见。这句话从侧面反映吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的长进。

思考讨论(7)鲁肃为什么对吕蒙会“刮目相待”

因为他从与吕蒙的谈话中,发现吕蒙才略大增,与先前的“吴下阿蒙”判若两人。

蒙曰:“士别三日,即更(gēng重新)刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

吕蒙说:“士人离别三天,就应当以新的眼光来看待,老兄怎么发现情况这么晚呢?"鲁肃于是拜见了吕蒙的母亲,与吕蒙结成朋友才告别。

(8)“大兄何见事之晚乎”这句话,表现了吕蒙当时怎样的心情

为自己的进步深感自豪,并不是埋怨鲁肃。“乎” 相当于“啊”,表感叹语气,并非对鲁肃不满,而是表现出吕蒙对自己才略长进后感到很自豪、自得。

(9)为什么“士别三日,即更刮目相待”?

因为情况是在不断变化,人也在不断变化,不能拿老眼光看待人。要用发展的眼光看待人和事。

(1)“卿今当涂掌事,不可不学!”

语重心长,严厉,谆谆告诫。

(2)“孤岂欲卿治经为博士邪!”

反问语气,责备。

(3)“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

感叹句,惊讶赞叹。

(4)“大兄何见事之晚乎!”

反问语气,调侃中带有自豪。

“吴下阿蒙”原指三国时期吴国大将吕蒙。意思是说人没有学问\学识尚浅。现在多用在他人有了转变方面,凡学识大进,或地位从低下而攀高了,以及穷困而至富有了,都可以用此语

(例句)你还不知道吗?小王通过学习,已经掌握了两门外语,可不再是当年的吴下阿蒙了。

“刮目相待”意思是用新的眼光来看待。表示不要用老眼光看待别人,要估计到别人的进步。

(例句)听了少管所的“现身说法”报告后,小明像变了一个人似的,你对他可要刮目相待。

孙权劝学

孙权 → 吕蒙 ← 鲁肃

(善) ↘ (听) ↓ (证) ↙

关爱部下好学 学有所进 爱才敬才

主题探讨

本文通过孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们"开卷有益"的道理。

劝人要讲究策略

要善于听取别人的意见

要爱才但不能忌才

开卷有益;多读书、读好书、好读书

不能总拿老眼光看待人和事

不能找借口轻言放弃……

比较阅读

比较一下方仲永和吕蒙,你又有哪些启示?

明道理谈启发

文章以对话表现人物性格特点,对话言简意丰,生动传神,富于情味。

蒙辞以军中多务 蒙乃始就学

遂拜蒙母 过寻阳 吴下阿蒙

孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

(用)

(难道)

(成为)

(邪通“耶”,反问语气词)

(只)

(历史)

(于是)

(于是)

(到)

(一种学官)

(重新)

(怎么)

(无义)

(从事)

下列加红色的词表示什么语气?

孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

大兄何见事之晚乎!

反问语气,可译为“吗”

限制语气,可译为“罢了”

感叹语气,可译为“啊”或“呢”

关于吕蒙

吕蒙(178-219),字子明,三国时吴国名将,曾随周瑜等破曹于赤壁,又定计取荆州,擒关羽。授南郡太守,封居陵侯。

扩展 迁移

?猜猜

《三国志·吕蒙传》节选

(解释加红色的词语)

鲁肃代周瑜,当之陆口,过蒙屯下。肃意尚轻蒙,或说肃曰:“吕将军功名日显,不可以故意待也,君宜顾之。”遂往诣蒙。酒酣,蒙问肃曰:“君受重任,与关羽为邻,将何计略,以备不虞 ”肃造次应曰:“临时施宜。”蒙曰:“今东西虽为一家,而关羽实熊虎也,计安可不豫定 ”因为肃画五策。肃于是越席就之,拊其背曰:“吕子明,吾不知卿才略所及乃至於此也。”遂拜蒙母,结友而别。

到

有人

劝说

过去的

旧的

看望

防备

怎

预

于是

谋划

靠近

一天比一天

到

身 居 陋 室(横批)

立志读尽人间书(下联)

--苏东坡门楹

发愤识遍天下字(上联)

读书好,好读书,读好书。

——冰心

读书使人心明眼亮。 --- 伏尔泰

书犹药也,善读可以医愚。--刘向 书籍是全世界的营养品

--- 莎士比亚

无论掌握哪一种知识,对智力都是有用的,它会把无用的东西抛开而把好的东西保留住。---达 · 芬奇

书是人类进步的阶梯,终生的伴侣,最诚挚的朋友。 ——高尔基 人不能像走兽那样活着,应该追求知识和美德 --但丁 读书如饭,善吃饭者长精神,不善吃者生疾病。 --- 章学诚 书就是社会,一本好书就是一个好的世界,好的社会。它能陶冶人的感情和气质,使人高尚。 ---波罗果夫

阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作与笔记使人精确……史鉴使人明智;诗歌使人巧慧;数学使人精细;博物使人深沉;伦理之学使人庄重;逻辑与修辞使人善辩。

——培根 每一本书是一级小阶梯,我每爬上一级,就更脱离畜生而上升到人类,更接近美好生活的观念,更热爱书籍 ——高尔基

暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣.眼前飞扬着一个个鲜活的面容。湮没了荒城古道,荒芜了烽火边城。岁月啊,你带不走那一串串熟悉的姓名。兴亡谁人定啊…盛衰岂无凭啊…一夜风云散哪……变幻了时空.聚散皆是缘哪…离合总关情碍…担当生前事碍…何计身后评。长江有意化作泪,长江有情起歌声.历史的天空闪烁几颗星,人间一股英雄气在驰骋纵横。

课后作业

以“由《孙权劝学》想到的……”为话题,写一篇400字以上的随笔。

孙权劝学

同学们知道读书的意义吗?

先看看以下几位知名人士的评论吧:

著名经济学家钱颖谈读书

中央电视台主持人徐莉谈读书

万科公司董事长王石谈读书

三维教学目标

1、知识目标:理解积累文言文词汇,复述课文内容。

2、能力目标:通过共同研究课文的过程,培养学生朗读、翻译及自主、合作、探究的学习能力。

3、情感目标:通过分析吕蒙接受劝学建议后的巨大变化,使学生明白学习对成长的重大作用。

学习重点

1、了解作者司马光及《资治通鉴 》

2、熟读课文,把握本文的知识内涵和思想意义。

3、分析文章塑造人物性格的方法。

4、归纳人物性格特征。

《资治通鉴 》

中国古代史学巨著《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史。记载了从战国到五代共1362年间的史事。

鉴于往事,有资于治道

司马光与《资治通鉴 》

(请同学们欣赏一段动画节目)

司马光学识渊博,因反对王安石变法,退居西京洛阳。历任闲职,专志修史。历时十九年完成了《资治通鉴 》。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰∶“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰∶“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿/今/当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂(qǐ)欲卿/治经为(wéi)博士邪(yé)!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更(gēng)刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃遂蒙母,结友而别

孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益

卿今当涂掌事,不可不学!

士别三日,即更 刮目相待,大兄何见事之晚乎!

卿今者才略,非复吴下阿蒙!

翻译五字法

留:国号、年号、地名、官名、人名、书名等可照录。

替:用现代汉语词替换古义词。

调:调整语序使之符合现代汉语习惯。

补:补出省略的成分,使之意思完整。

删:删去没有实在意义的词,不译。

思考①“不可不学!”写

出了怎样的口气和心理

用双重否定的形式,语气坚决果断,语重心长,谆谆告诫,神态郑重严肃,表现了孙权对吕蒙要求严格,严厉中又可见关心、厚望,希望吕蒙能胜大任。

初,权谓吕蒙曰(谓……曰:对……说):“卿今当涂掌事(掌管国家大事),不可不学!”

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管国家大事,不能不学习!”

蒙辞(推辞)以军中多务。

吕蒙以军中事务多为理由推辞(不学)。

权曰∶“孤岂欲卿治经为博士邪(“邪”表示反问语气,译为“吗”) !但(只不过)当涉猎(广泛浏览群书,不作深入探究),见往事耳。卿言多务,孰若(与……相比如何)孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学(指从师学习)。

(译文)孙权说:“我哪里是要你攻读经书成为博士呢!只不过应当浏览一些书籍,了解过去的历史。你说事多,比我如何?我经常读书,自以为大有益处。”吕蒙从此开始读书。

讨论②“孤岂欲卿治经为博士邪 ”句式和作用。想想孙权说此话时的神态

反问句,强调并不是要吕蒙研究儒家经典,当专门传授经学的学官,而是别有目的。联系句意,隐隐可见孙权对吕蒙不听劝诫的不悦神情和责备、恼怒的意味。

③ “卿言多务,孰若孤 孤常读书,自以为大有所益。”这样说有何作用?

从自己的切身体会来谈,现身说法,神情激动,鼓励吕蒙求学,可谓语重心长,言辞恳切。——说明:这番劝言,表现出孙权的善劝。既有严格要求,又有殷切期望,既责备吕蒙的不争、无志,又透出关怀、爱护之心。

及鲁肃过寻阳,与蒙议论,大惊曰∶“卿今者才略,非复吴下阿蒙!

等到适逢鲁肃到寻阳,跟吕蒙议论事情,大吃了一惊说:“你现在的才略,已经不是过去的吴下阿蒙了呀!”

(4)思考:吕蒙读后发生了什么样的变化?通过谁的所见所语来写?

“卿今者才略,非复吴下阿蒙。”通过鲁肃所见所语来写。

(5)思考:吕蒙学有所成,课文直接 表现这一点没有 是怎样表明的

没有直接表现吕蒙的才学大增,学有所成,而是从鲁肃的言语中侧面表明的。

讨论(6)“卿今者……阿蒙”一句,可见鲁肃当时怎样的神情和心理 说明了什么

十分惊奇的神态。吕蒙的变化判若两人,使鲁肃既吃惊,感到十分惊讶,又由衷为吕蒙的进步感到高兴,情不自禁地发出赞叹,惊异、赞许之态呼之欲见。这句话从侧面反映吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的长进。

思考讨论(7)鲁肃为什么对吕蒙会“刮目相待”

因为他从与吕蒙的谈话中,发现吕蒙才略大增,与先前的“吴下阿蒙”判若两人。

蒙曰:“士别三日,即更(gēng重新)刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

吕蒙说:“士人离别三天,就应当以新的眼光来看待,老兄怎么发现情况这么晚呢?"鲁肃于是拜见了吕蒙的母亲,与吕蒙结成朋友才告别。

(8)“大兄何见事之晚乎”这句话,表现了吕蒙当时怎样的心情

为自己的进步深感自豪,并不是埋怨鲁肃。“乎” 相当于“啊”,表感叹语气,并非对鲁肃不满,而是表现出吕蒙对自己才略长进后感到很自豪、自得。

(9)为什么“士别三日,即更刮目相待”?

因为情况是在不断变化,人也在不断变化,不能拿老眼光看待人。要用发展的眼光看待人和事。

(1)“卿今当涂掌事,不可不学!”

语重心长,严厉,谆谆告诫。

(2)“孤岂欲卿治经为博士邪!”

反问语气,责备。

(3)“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

感叹句,惊讶赞叹。

(4)“大兄何见事之晚乎!”

反问语气,调侃中带有自豪。

“吴下阿蒙”原指三国时期吴国大将吕蒙。意思是说人没有学问\学识尚浅。现在多用在他人有了转变方面,凡学识大进,或地位从低下而攀高了,以及穷困而至富有了,都可以用此语

(例句)你还不知道吗?小王通过学习,已经掌握了两门外语,可不再是当年的吴下阿蒙了。

“刮目相待”意思是用新的眼光来看待。表示不要用老眼光看待别人,要估计到别人的进步。

(例句)听了少管所的“现身说法”报告后,小明像变了一个人似的,你对他可要刮目相待。

孙权劝学

孙权 → 吕蒙 ← 鲁肃

(善) ↘ (听) ↓ (证) ↙

关爱部下好学 学有所进 爱才敬才

主题探讨

本文通过孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们"开卷有益"的道理。

劝人要讲究策略

要善于听取别人的意见

要爱才但不能忌才

开卷有益;多读书、读好书、好读书

不能总拿老眼光看待人和事

不能找借口轻言放弃……

比较阅读

比较一下方仲永和吕蒙,你又有哪些启示?

明道理谈启发

文章以对话表现人物性格特点,对话言简意丰,生动传神,富于情味。

蒙辞以军中多务 蒙乃始就学

遂拜蒙母 过寻阳 吴下阿蒙

孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

(用)

(难道)

(成为)

(邪通“耶”,反问语气词)

(只)

(历史)

(于是)

(于是)

(到)

(一种学官)

(重新)

(怎么)

(无义)

(从事)

下列加红色的词表示什么语气?

孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

大兄何见事之晚乎!

反问语气,可译为“吗”

限制语气,可译为“罢了”

感叹语气,可译为“啊”或“呢”

关于吕蒙

吕蒙(178-219),字子明,三国时吴国名将,曾随周瑜等破曹于赤壁,又定计取荆州,擒关羽。授南郡太守,封居陵侯。

扩展 迁移

?猜猜

《三国志·吕蒙传》节选

(解释加红色的词语)

鲁肃代周瑜,当之陆口,过蒙屯下。肃意尚轻蒙,或说肃曰:“吕将军功名日显,不可以故意待也,君宜顾之。”遂往诣蒙。酒酣,蒙问肃曰:“君受重任,与关羽为邻,将何计略,以备不虞 ”肃造次应曰:“临时施宜。”蒙曰:“今东西虽为一家,而关羽实熊虎也,计安可不豫定 ”因为肃画五策。肃于是越席就之,拊其背曰:“吕子明,吾不知卿才略所及乃至於此也。”遂拜蒙母,结友而别。

到

有人

劝说

过去的

旧的

看望

防备

怎

预

于是

谋划

靠近

一天比一天

到

身 居 陋 室(横批)

立志读尽人间书(下联)

--苏东坡门楹

发愤识遍天下字(上联)

读书好,好读书,读好书。

——冰心

读书使人心明眼亮。 --- 伏尔泰

书犹药也,善读可以医愚。--刘向 书籍是全世界的营养品

--- 莎士比亚

无论掌握哪一种知识,对智力都是有用的,它会把无用的东西抛开而把好的东西保留住。---达 · 芬奇

书是人类进步的阶梯,终生的伴侣,最诚挚的朋友。 ——高尔基 人不能像走兽那样活着,应该追求知识和美德 --但丁 读书如饭,善吃饭者长精神,不善吃者生疾病。 --- 章学诚 书就是社会,一本好书就是一个好的世界,好的社会。它能陶冶人的感情和气质,使人高尚。 ---波罗果夫

阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作与笔记使人精确……史鉴使人明智;诗歌使人巧慧;数学使人精细;博物使人深沉;伦理之学使人庄重;逻辑与修辞使人善辩。

——培根 每一本书是一级小阶梯,我每爬上一级,就更脱离畜生而上升到人类,更接近美好生活的观念,更热爱书籍 ——高尔基

暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣.眼前飞扬着一个个鲜活的面容。湮没了荒城古道,荒芜了烽火边城。岁月啊,你带不走那一串串熟悉的姓名。兴亡谁人定啊…盛衰岂无凭啊…一夜风云散哪……变幻了时空.聚散皆是缘哪…离合总关情碍…担当生前事碍…何计身后评。长江有意化作泪,长江有情起歌声.历史的天空闪烁几颗星,人间一股英雄气在驰骋纵横。

课后作业

以“由《孙权劝学》想到的……”为话题,写一篇400字以上的随笔。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记