7.最后一课

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

最后一课

都德

生字词报写

要求:

1.用《生字词报写及古诗文默写本》,即白色作业本听写;

2.听写完毕后要自行检查校对。

都德(1840~1897),法

国小说家。1868年出版长篇自

传体小说《小东西》,获得

巨大成功,以此确立了在法国 文坛上

的地位。 “普法战争”

期间,他的《最后一课》《柏林之围》由于具有深刻的爱国主义内容和精湛的艺术技巧,成为世界短篇小说中的杰作。他是一位多产作家,一生写有12部长篇小说,4部短篇小说集。

关于普法战争

这篇小说写于1873年,当时正是普法战争法国战败时期,普鲁士军队长驱直入,占领了法国的阿尔萨斯、洛林等地区。为了让当地人民永远忘记祖国,好永远统治这些地方,普鲁士政府下了一道命令:这两个州的学校,只准教德语,不准再教法语。

《最后一课》就产生于这样的时代背景。

小说:

一种叙事性的文学体裁,通过人物的塑造和情节、环境的描述来概括地表现社会生活的矛盾。

文学常识

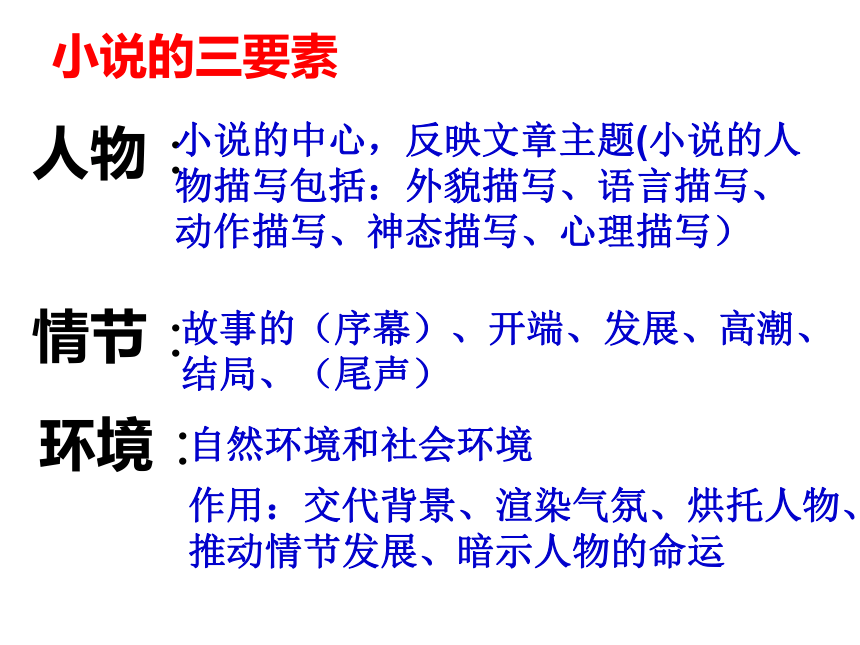

情节:

环境:

人物:

小说的中心,反映文章主题(小说的人物描写包括:外貌描写、语言描写、动作描写、神态描写、心理描写)

故事的(序幕)、开端、发展、高潮、结局、(尾声)

自然环境和社会环境

小说的三要素

作用:交代背景、渲染气氛、烘托人物、推动情节发展、暗示人物的命运

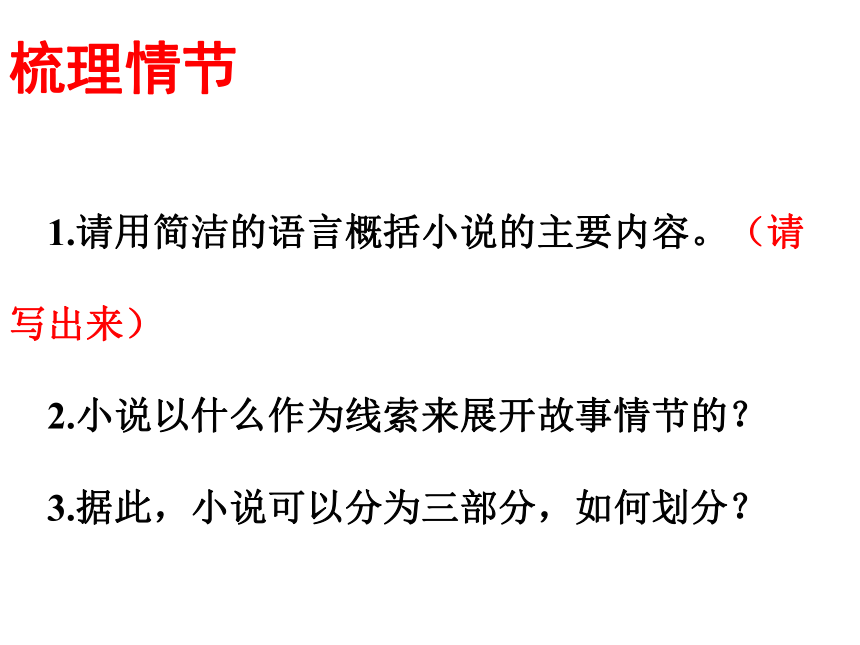

梳理情节

1.请用简洁的语言概括小说的主要内容。(请写出来)

2.小说以什么作为线索来展开故事情节的?

3.据此,小说可以分为三部分,如何划分?

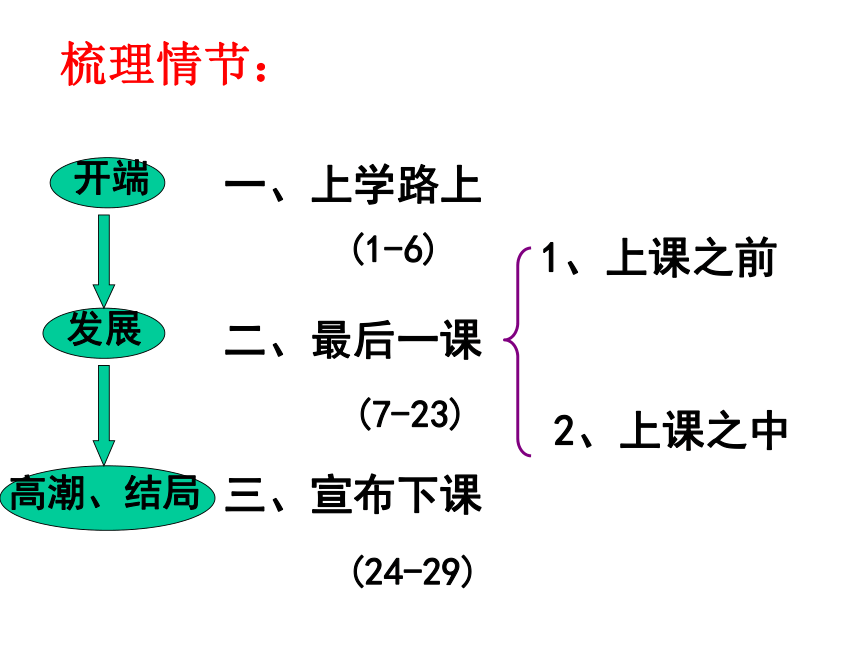

一、上学路上

二、最后一课

三、宣布下课

(1-6)

(7-23)

(24-29)

1、上课之前

2、上课之中

开端

发展

高潮、结局

梳理情节:

“最后一课”是一堂什么课

最后一课和平日上课的情景有怎样的不同?

粗略探究

气氛

学生

平时

开始上课的时候,总有一阵喧闹,就是在街上也能听到。

今天

安安静静,跟星期天的早晨一样。

课前学生开课桌啦,关课桌啦,大家怕吵捂着耳朵大声背书啦。

课前都已在自己的座位上了。还有镇上的人。

拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,“静一点,静一点……”

踱来踱去,胳膊底下挟着那怕人的铁戒尺。

平时“我”会迟到会遭老师的责骂

今天迟到,老师却很温和地叫“我”“快坐好”

平时老师穿戴一般

今天老师穿着只在督学来视察或发奖的日子才穿的漂亮礼服。

教师

第二课时

分析人物形象

1.本文着重写了那两个人物形象

2.小说塑造的这两个人物中,哪一个是主人公?请说明理由。

分析人物形象

圈划出第一部分中描写小弗郎士的有关语句,并思考这些语句表现出小弗郎士是个怎样的孩子?

1.想一想小弗郎士在上课前后的心情、态度(可从他对学习、老师和祖国的态度等方面思考)有什么变化?(找出文中具体语句加以揣摩)

贪玩、不爱学习

怕老师

幼稚、不懂事

热爱法语;

理解同情并敬爱老师;

热爱祖国。

2.小弗郎士思想感情发生变化的原因是什么?

他原本就不是一个坏孩子。

受到韩麦尔先生以及小镇上居民的沉痛心情和爱国情感的感染。

亡国惨痛的震撼,激发了他心灵深处的爱国情感。

3. 小弗郎士在小说中起到了什么作用

贯穿故事情节的作用

深化小说主题的重要作用

(副标题:阿尔萨斯省的一个小孩子的自述)

韩麦尔先生

标出有关描写韩麦尔先生的语句,并分析该人物。

运用“从……,我看到了一个……的韩麦尔先生。”这一句式交流。

分析人物形象

1、(7)动作描写

严厉的老师

2、(9)语言描写

温和的老师

3、(10)外貌描写

内心悲痛、具有崇高的爱国感情

4、(18、19)语言描写

恪尽职守、道德高尚的老师

5、(22)神态描写

留恋祖国、为国伤怀

6、(24-29)神态、语言、动作

心情十分悲痛;坚信祖国必胜、法国人民必胜

2、韩麦尔先生为什么“脸色惨白”?

脸色惨白是他内心悲痛的表现。因为,教堂的钟声宣告最后一课的结束,号声暗示着德语将要代替法语,这两点是对韩麦尔先生的沉重打击,所以他脸色惨白。

1、课文的最后一部分对韩麦尔先生进行了哪些方面的描写?

神态、语言、动作

朗读24-29自然段,研讨下列问题:

3、“转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量,写了两个大字:‘法兰西万岁’!”“使出全身力量”这句话,表现了他怎样的思想感情?书写“法兰西万岁”这两个大字,含义是什么

这一系列动作,表现韩麦尔先生对祖国深挚的爱和早日收复国土的强烈愿望。达到“此时无声胜有声”的艺术境界。

表示韩麦尔先生坚信法兰西必胜,它也激励人们要永远不忘记祖国法兰西,这是韩麦尔先生爱国主义精神的集中体现。

问题研讨

4、他写完这几个字,痛苦得“呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说,只向我们做了一个手势:‘放学了,---你们走吧。’”既不转身也不回头 ,为什么?

他没有勇气宣布“散学了”因为这就意味着跟祖国语言的永别,他也没有勇气再看一下孩子们和听课的镇上的人,眼前的这个刺激和打击太大了,他悲痛已极,只能无力地做了一个手势,示意这最后一课的结束。先生的心都碎了。他面对祖国被占领的残酷现实陷入了极大的痛苦之中。

问题研讨

5、小说为什么以韩麦尔先生的一个手势作结?如果换成极其慷慨激昂的言语不是更激动人心吗?

小说以韩麦尔先生的一个痛苦的表情和手势结尾,给人留下了极为深刻的印象。此时无声胜有声。这比慷慨激昂的言语更为真实,更为深沉,更能震撼读者的心灵。

环境描写

找出文中的环境描写,说说它的作用。

1、自然环境:

表现小弗郎士愉快的心情,同时又反衬故事悲剧气氛

2、社会环境:

交代故事发生的时代背景

1、“可怜的人!”

2、“法国语言是世界上最美的语言——最明 白,最精确”

3、“亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。”

4、“法兰西”,“阿尔萨斯”,“法兰西”,“阿尔萨斯”。这些字帖挂在我们课桌的铁杆上,就好象许多面小国旗在教室里飘扬。

5、他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!

联系上下文理解这些语句的深刻含义:

1、“可怜的人!”

他身为法国人,却不能讲法语;辛勤工作了四十年,却要被赶走,他内心悲痛,令人同情。

2、“法国语言是世界上最美的语言——最明白,最精确”

韩麦尔先高度赞美祖国的语言表现了他强烈的爱国主义思想,并以此唤起人们的爱国热情。

3、“我们必须把它记在心里,永远别忘了它,亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门 的钥匙。”这一句运用了什么修辞手法?把什么比作什么?全句有什么含义?

比喻

把祖国的语言比作钥匙。

把普鲁士对法国人民的统治、使法国人民失去自由比作监狱。

深刻含义:只要牢记自己的母语和祖国,保持强烈的爱国心,就一定能赶走侵略者。

反复,强调阿尔萨斯和祖国永远在一起,表明祖国和家乡在人民心目中神圣地位。

4、“法兰西”,“阿尔萨斯”,“法兰西”,“阿尔萨斯”。这些字帖挂在我们课桌的铁杆上,就好象许多面小国旗在教室里飘扬。

比喻,表现作者对祖国文字、祖国语言的热爱。

5、他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!

表达出小弗郎士对不能学习祖国语言的悲愤。 对侵略者的仇恨,“对自由的渴望。

爱国,首先学好你的母语。

这篇小说告诉我们:热爱祖国就应该热爱祖国的语言文字。认真学好祖国语言正是热爱祖国的一种具体表现。不要把热爱祖国只停留在口头上,应脚踏实地积极主动地学好祖国的语言文字。同时也要分秒必争地认真学好一切科学知识。

学习完本文,你得到了什么启示?

今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球……美哉我少年中国,与天不老;壮哉我中国少年,与国无疆!

―――梁启超 《少年中国说》

1.韩麦尔先生今天为什么要这样穿戴?

2. “亡了国当了奴隶的人民……”,这句话的深刻含义该怎样理解呢?

3.三个“最” 字有什么表达效果?

4. “韩麦尔先生坐在椅子里,一动也不动,瞪着眼看周围的东西,好象要把这小教室里的东西都装在眼睛了带走似的。” 韩麦尔先生此时此刻在想什么呢?

思考

5.韩麦尔先生在最后一课时讲了那些话 内容可以概括为几点 这些话表达了他怎样的感情

6.怎样描写韩麦尔先生下课时的举止和表情?

思考

小说为什么以韩麦尔先生的一个手势作结?如果换成极其慷慨激昂的 言语不是更激动人心吗?

小说以韩麦尔先生的一个痛苦的表情和手势结尾,给人留下了极为深刻的印象。此时无声胜有声。这比慷慨激昂的言语更为真实,更为深沉,更能震撼读者的心灵。

质题、释疑

1.小说写的是爱国主义精神,可是文中并没有“爱国主义精神”这几个字。小说是怎样体现爱国主义精神的?(提示:细节描写)

2.文章中哪些地方运用了环境描写呢?找出来并讲一讲它们的作用。

最后一课

都德

生字词报写

要求:

1.用《生字词报写及古诗文默写本》,即白色作业本听写;

2.听写完毕后要自行检查校对。

都德(1840~1897),法

国小说家。1868年出版长篇自

传体小说《小东西》,获得

巨大成功,以此确立了在法国 文坛上

的地位。 “普法战争”

期间,他的《最后一课》《柏林之围》由于具有深刻的爱国主义内容和精湛的艺术技巧,成为世界短篇小说中的杰作。他是一位多产作家,一生写有12部长篇小说,4部短篇小说集。

关于普法战争

这篇小说写于1873年,当时正是普法战争法国战败时期,普鲁士军队长驱直入,占领了法国的阿尔萨斯、洛林等地区。为了让当地人民永远忘记祖国,好永远统治这些地方,普鲁士政府下了一道命令:这两个州的学校,只准教德语,不准再教法语。

《最后一课》就产生于这样的时代背景。

小说:

一种叙事性的文学体裁,通过人物的塑造和情节、环境的描述来概括地表现社会生活的矛盾。

文学常识

情节:

环境:

人物:

小说的中心,反映文章主题(小说的人物描写包括:外貌描写、语言描写、动作描写、神态描写、心理描写)

故事的(序幕)、开端、发展、高潮、结局、(尾声)

自然环境和社会环境

小说的三要素

作用:交代背景、渲染气氛、烘托人物、推动情节发展、暗示人物的命运

梳理情节

1.请用简洁的语言概括小说的主要内容。(请写出来)

2.小说以什么作为线索来展开故事情节的?

3.据此,小说可以分为三部分,如何划分?

一、上学路上

二、最后一课

三、宣布下课

(1-6)

(7-23)

(24-29)

1、上课之前

2、上课之中

开端

发展

高潮、结局

梳理情节:

“最后一课”是一堂什么课

最后一课和平日上课的情景有怎样的不同?

粗略探究

气氛

学生

平时

开始上课的时候,总有一阵喧闹,就是在街上也能听到。

今天

安安静静,跟星期天的早晨一样。

课前学生开课桌啦,关课桌啦,大家怕吵捂着耳朵大声背书啦。

课前都已在自己的座位上了。还有镇上的人。

拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,“静一点,静一点……”

踱来踱去,胳膊底下挟着那怕人的铁戒尺。

平时“我”会迟到会遭老师的责骂

今天迟到,老师却很温和地叫“我”“快坐好”

平时老师穿戴一般

今天老师穿着只在督学来视察或发奖的日子才穿的漂亮礼服。

教师

第二课时

分析人物形象

1.本文着重写了那两个人物形象

2.小说塑造的这两个人物中,哪一个是主人公?请说明理由。

分析人物形象

圈划出第一部分中描写小弗郎士的有关语句,并思考这些语句表现出小弗郎士是个怎样的孩子?

1.想一想小弗郎士在上课前后的心情、态度(可从他对学习、老师和祖国的态度等方面思考)有什么变化?(找出文中具体语句加以揣摩)

贪玩、不爱学习

怕老师

幼稚、不懂事

热爱法语;

理解同情并敬爱老师;

热爱祖国。

2.小弗郎士思想感情发生变化的原因是什么?

他原本就不是一个坏孩子。

受到韩麦尔先生以及小镇上居民的沉痛心情和爱国情感的感染。

亡国惨痛的震撼,激发了他心灵深处的爱国情感。

3. 小弗郎士在小说中起到了什么作用

贯穿故事情节的作用

深化小说主题的重要作用

(副标题:阿尔萨斯省的一个小孩子的自述)

韩麦尔先生

标出有关描写韩麦尔先生的语句,并分析该人物。

运用“从……,我看到了一个……的韩麦尔先生。”这一句式交流。

分析人物形象

1、(7)动作描写

严厉的老师

2、(9)语言描写

温和的老师

3、(10)外貌描写

内心悲痛、具有崇高的爱国感情

4、(18、19)语言描写

恪尽职守、道德高尚的老师

5、(22)神态描写

留恋祖国、为国伤怀

6、(24-29)神态、语言、动作

心情十分悲痛;坚信祖国必胜、法国人民必胜

2、韩麦尔先生为什么“脸色惨白”?

脸色惨白是他内心悲痛的表现。因为,教堂的钟声宣告最后一课的结束,号声暗示着德语将要代替法语,这两点是对韩麦尔先生的沉重打击,所以他脸色惨白。

1、课文的最后一部分对韩麦尔先生进行了哪些方面的描写?

神态、语言、动作

朗读24-29自然段,研讨下列问题:

3、“转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量,写了两个大字:‘法兰西万岁’!”“使出全身力量”这句话,表现了他怎样的思想感情?书写“法兰西万岁”这两个大字,含义是什么

这一系列动作,表现韩麦尔先生对祖国深挚的爱和早日收复国土的强烈愿望。达到“此时无声胜有声”的艺术境界。

表示韩麦尔先生坚信法兰西必胜,它也激励人们要永远不忘记祖国法兰西,这是韩麦尔先生爱国主义精神的集中体现。

问题研讨

4、他写完这几个字,痛苦得“呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说,只向我们做了一个手势:‘放学了,---你们走吧。’”既不转身也不回头 ,为什么?

他没有勇气宣布“散学了”因为这就意味着跟祖国语言的永别,他也没有勇气再看一下孩子们和听课的镇上的人,眼前的这个刺激和打击太大了,他悲痛已极,只能无力地做了一个手势,示意这最后一课的结束。先生的心都碎了。他面对祖国被占领的残酷现实陷入了极大的痛苦之中。

问题研讨

5、小说为什么以韩麦尔先生的一个手势作结?如果换成极其慷慨激昂的言语不是更激动人心吗?

小说以韩麦尔先生的一个痛苦的表情和手势结尾,给人留下了极为深刻的印象。此时无声胜有声。这比慷慨激昂的言语更为真实,更为深沉,更能震撼读者的心灵。

环境描写

找出文中的环境描写,说说它的作用。

1、自然环境:

表现小弗郎士愉快的心情,同时又反衬故事悲剧气氛

2、社会环境:

交代故事发生的时代背景

1、“可怜的人!”

2、“法国语言是世界上最美的语言——最明 白,最精确”

3、“亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。”

4、“法兰西”,“阿尔萨斯”,“法兰西”,“阿尔萨斯”。这些字帖挂在我们课桌的铁杆上,就好象许多面小国旗在教室里飘扬。

5、他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!

联系上下文理解这些语句的深刻含义:

1、“可怜的人!”

他身为法国人,却不能讲法语;辛勤工作了四十年,却要被赶走,他内心悲痛,令人同情。

2、“法国语言是世界上最美的语言——最明白,最精确”

韩麦尔先高度赞美祖国的语言表现了他强烈的爱国主义思想,并以此唤起人们的爱国热情。

3、“我们必须把它记在心里,永远别忘了它,亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门 的钥匙。”这一句运用了什么修辞手法?把什么比作什么?全句有什么含义?

比喻

把祖国的语言比作钥匙。

把普鲁士对法国人民的统治、使法国人民失去自由比作监狱。

深刻含义:只要牢记自己的母语和祖国,保持强烈的爱国心,就一定能赶走侵略者。

反复,强调阿尔萨斯和祖国永远在一起,表明祖国和家乡在人民心目中神圣地位。

4、“法兰西”,“阿尔萨斯”,“法兰西”,“阿尔萨斯”。这些字帖挂在我们课桌的铁杆上,就好象许多面小国旗在教室里飘扬。

比喻,表现作者对祖国文字、祖国语言的热爱。

5、他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!

表达出小弗郎士对不能学习祖国语言的悲愤。 对侵略者的仇恨,“对自由的渴望。

爱国,首先学好你的母语。

这篇小说告诉我们:热爱祖国就应该热爱祖国的语言文字。认真学好祖国语言正是热爱祖国的一种具体表现。不要把热爱祖国只停留在口头上,应脚踏实地积极主动地学好祖国的语言文字。同时也要分秒必争地认真学好一切科学知识。

学习完本文,你得到了什么启示?

今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球……美哉我少年中国,与天不老;壮哉我中国少年,与国无疆!

―――梁启超 《少年中国说》

1.韩麦尔先生今天为什么要这样穿戴?

2. “亡了国当了奴隶的人民……”,这句话的深刻含义该怎样理解呢?

3.三个“最” 字有什么表达效果?

4. “韩麦尔先生坐在椅子里,一动也不动,瞪着眼看周围的东西,好象要把这小教室里的东西都装在眼睛了带走似的。” 韩麦尔先生此时此刻在想什么呢?

思考

5.韩麦尔先生在最后一课时讲了那些话 内容可以概括为几点 这些话表达了他怎样的感情

6.怎样描写韩麦尔先生下课时的举止和表情?

思考

小说为什么以韩麦尔先生的一个手势作结?如果换成极其慷慨激昂的 言语不是更激动人心吗?

小说以韩麦尔先生的一个痛苦的表情和手势结尾,给人留下了极为深刻的印象。此时无声胜有声。这比慷慨激昂的言语更为真实,更为深沉,更能震撼读者的心灵。

质题、释疑

1.小说写的是爱国主义精神,可是文中并没有“爱国主义精神”这几个字。小说是怎样体现爱国主义精神的?(提示:细节描写)

2.文章中哪些地方运用了环境描写呢?找出来并讲一讲它们的作用。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记