雨霖铃

图片预览

文档简介

课件20张PPT。风格比较 题材广泛,内容丰富,气象宏大意境雄浑,抒发豪情壮志.豪放派

婉约派

题材狭窄,多抒情,婉约缠绵细腻,语言含蓄, 多写个人遭遇或者男女恋情大江东去,浪淘尽,千古风流人物 !……惊涛拍岸,卷起千堆雪 ——苏轼《赤壁怀古 》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵——辛弃疾《破阵子》

千古江山,英雄无觅、孙仲谋处……想当年、金戈铁马,气吞万里如虎……凭谁问、廉颇老矣,尚能饭否? ——辛弃疾《永遇乐 》梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴.这次第,怎一个愁字了得!——李清照《声声慢》

花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。—李清照《一剪梅》

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。——秦观《鹊桥仙》

问君能有几多愁,恰是一江春水向东流。—李煜

《虞美人》

雨霖铃柳永

柳永,北宋词人。原名三变,字耆卿,福建崇安人。官屯田员外郎,世称柳七、柳屯田。有《乐章集》。

“凡有井水饮处,皆能歌柳词”,对宋词的发展有一定的影响。整体感知

上阕主要是写临别时难分难舍的情景。

下阕主要是写别后的孤寂凄清的情景。

这首词描写了作者要离开汴京(开封)去外地漂泊时和心爱的人依依惜别的痛苦心情。

作品赏析1.诗人在上片和下片中各选取了哪些意象?勾勒了一幅怎样的画面?

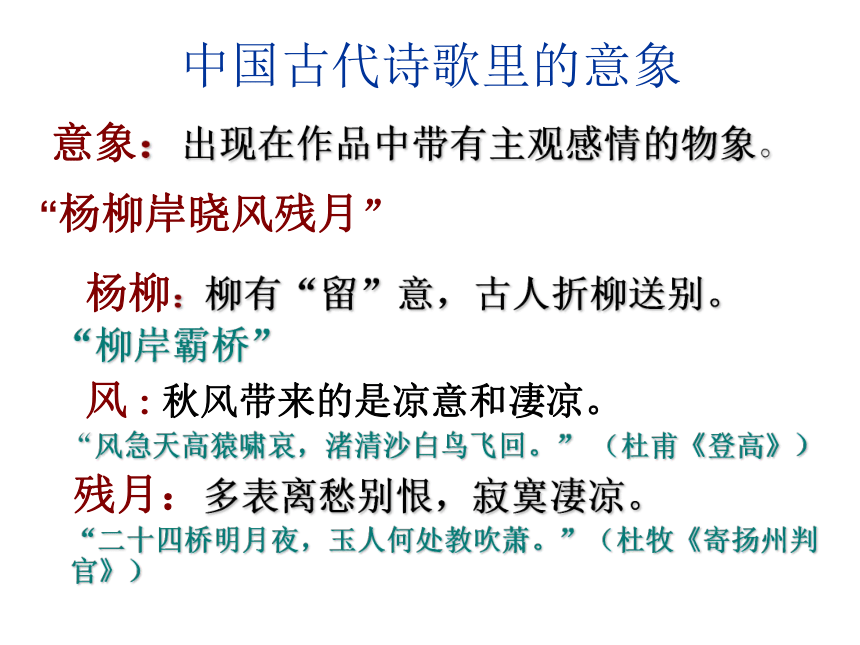

中国古代诗歌里的意象

杨柳:柳有“留”意,古人折柳送别。

“柳岸霸桥”

风:秋风带来的是凉意和凄凉。

“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。” (杜甫《登高》)

残月:多表离愁别恨,寂寞凄凉。

“二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧。”(杜牧《寄扬州判官》) 意象:出现在作品中带有主观感情的物象。“杨柳岸晓风残月” 词中描写的景物 意象 意境 寒蝉、长亭、骤雨

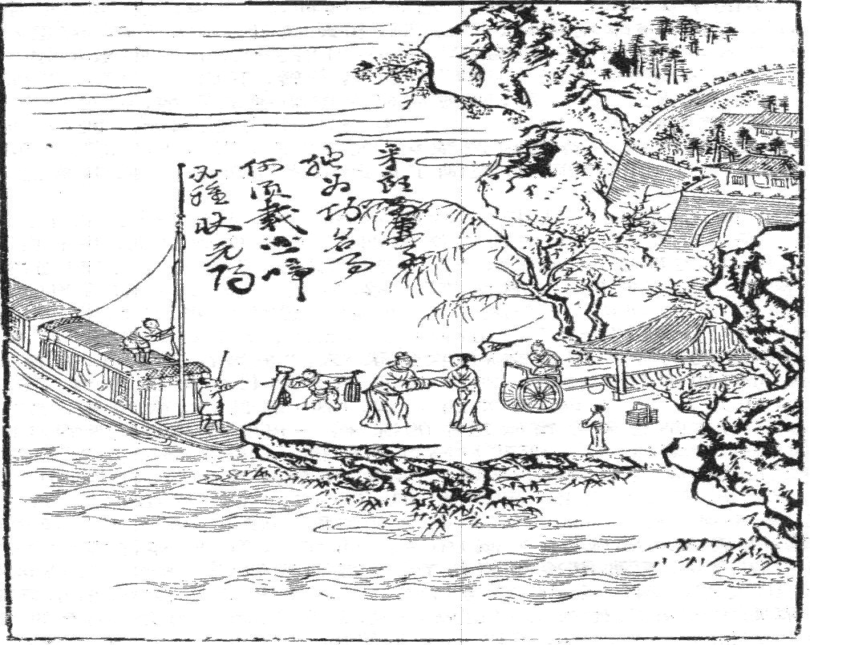

兰舟催发 执手相看

凄切悲凉烟波、暮霭、楚天苍茫落寞 杨柳、晓风、残月 凄清孤寂

虚实相生 借景抒情别时别后实写虚写感情基调:凄凉哀婉 “一切景语皆情语”,柳永以清秋萧瑟之景,写离别凄恻之情,虚实结合,寓情于景, 即景抒情,融情入景,达到了情景交融天衣无缝的境界。

2、作者用什么样的抒情方式将凄凉哀婉的感情表现出来的?

直接抒情

间接抒情(借景)

请划出文中直接抒情的句子并细细体味。直接抒情的句子 上片:

都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

下片:

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!

此去经年,应是良辰好景虚设。

便纵有千种风情,更与何人说!

总 结

婉约词的代表作《雨霖铃》,这首词以冷落的秋景作衬托,精心刻画难分难舍的惜别场景,进而想象别后的离愁别恨.

从表现手法上看:

1、写景抒情,融情于景,情景交融.

2、虚实结合:设想别后场景,是虚写;铺写别时之情,是实写。 秋后的蝉叫得是那样地凄凉而急促,面对着长亭,正是傍晚时分,一阵急雨刚停住。在京都城外设帐饯别,却没有畅饮的心绪,正在依依不舍的时候,船上的人已催着出发。握着手互相瞧着,满眼泪花,直到最后也无言相对,千言万语都噎在喉间说不出来。想到这回去南方,这一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边。

自古以来多情的人最伤心的是离别,更何况又逢这萧瑟冷落的秋季,这离愁哪能经受得了!谁知我今夜酒醒时身在何处?怕是只有杨柳岸边,面对凄厉的晨风和黎明的残月了。这一去长年相别,(相爱的人不在一起,)我料想即使遇到好天气、好风景,也如同虚设。即使有满腹的情意,又再同谁去诉说呢?! 望海潮 ·柳永

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。 烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。 云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。 市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。 重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。 羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。 乘醉听萧鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。 北宋词至柳永而一变,柳永发展了长调的

体制,善于用民间俚俗的语言和铺叙的手法,组织较为复杂的内容,用来反映中下层市民的生活面貌,具有浓厚的市民气息,受到广大百姓的喜爱。

柳永以当时的新声慢曲,取代了唐五代的旧有小令。两宋慢词的时代,实自柳永开启的。 东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,(苏轼)因问:“我词何如柳七(柳永)?”对曰:“柳郎中(柳永)词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’;学士(苏轼)词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。东坡为之绝倒。

——俞文豹《吹剑录》 柳屯田永者,变旧声做新声,出《乐章集》大得声称于世。虽协音律,而词语尘下。

——李清照《词论》

“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”二句,表明别后冷落凄清之感,写出一种典型的怀人境界,足以与诸名家的“雅词”相比。可谓雅不避俗,俗不伤雅,显出柳词的特色。

——吴熊和《唐宋词通论》

婉约派

题材狭窄,多抒情,婉约缠绵细腻,语言含蓄, 多写个人遭遇或者男女恋情大江东去,浪淘尽,千古风流人物 !……惊涛拍岸,卷起千堆雪 ——苏轼《赤壁怀古 》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵——辛弃疾《破阵子》

千古江山,英雄无觅、孙仲谋处……想当年、金戈铁马,气吞万里如虎……凭谁问、廉颇老矣,尚能饭否? ——辛弃疾《永遇乐 》梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴.这次第,怎一个愁字了得!——李清照《声声慢》

花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。—李清照《一剪梅》

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。——秦观《鹊桥仙》

问君能有几多愁,恰是一江春水向东流。—李煜

《虞美人》

雨霖铃柳永

柳永,北宋词人。原名三变,字耆卿,福建崇安人。官屯田员外郎,世称柳七、柳屯田。有《乐章集》。

“凡有井水饮处,皆能歌柳词”,对宋词的发展有一定的影响。整体感知

上阕主要是写临别时难分难舍的情景。

下阕主要是写别后的孤寂凄清的情景。

这首词描写了作者要离开汴京(开封)去外地漂泊时和心爱的人依依惜别的痛苦心情。

作品赏析1.诗人在上片和下片中各选取了哪些意象?勾勒了一幅怎样的画面?

中国古代诗歌里的意象

杨柳:柳有“留”意,古人折柳送别。

“柳岸霸桥”

风:秋风带来的是凉意和凄凉。

“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。” (杜甫《登高》)

残月:多表离愁别恨,寂寞凄凉。

“二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧。”(杜牧《寄扬州判官》) 意象:出现在作品中带有主观感情的物象。“杨柳岸晓风残月” 词中描写的景物 意象 意境 寒蝉、长亭、骤雨

兰舟催发 执手相看

凄切悲凉烟波、暮霭、楚天苍茫落寞 杨柳、晓风、残月 凄清孤寂

虚实相生 借景抒情别时别后实写虚写感情基调:凄凉哀婉 “一切景语皆情语”,柳永以清秋萧瑟之景,写离别凄恻之情,虚实结合,寓情于景, 即景抒情,融情入景,达到了情景交融天衣无缝的境界。

2、作者用什么样的抒情方式将凄凉哀婉的感情表现出来的?

直接抒情

间接抒情(借景)

请划出文中直接抒情的句子并细细体味。直接抒情的句子 上片:

都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

下片:

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!

此去经年,应是良辰好景虚设。

便纵有千种风情,更与何人说!

总 结

婉约词的代表作《雨霖铃》,这首词以冷落的秋景作衬托,精心刻画难分难舍的惜别场景,进而想象别后的离愁别恨.

从表现手法上看:

1、写景抒情,融情于景,情景交融.

2、虚实结合:设想别后场景,是虚写;铺写别时之情,是实写。 秋后的蝉叫得是那样地凄凉而急促,面对着长亭,正是傍晚时分,一阵急雨刚停住。在京都城外设帐饯别,却没有畅饮的心绪,正在依依不舍的时候,船上的人已催着出发。握着手互相瞧着,满眼泪花,直到最后也无言相对,千言万语都噎在喉间说不出来。想到这回去南方,这一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边。

自古以来多情的人最伤心的是离别,更何况又逢这萧瑟冷落的秋季,这离愁哪能经受得了!谁知我今夜酒醒时身在何处?怕是只有杨柳岸边,面对凄厉的晨风和黎明的残月了。这一去长年相别,(相爱的人不在一起,)我料想即使遇到好天气、好风景,也如同虚设。即使有满腹的情意,又再同谁去诉说呢?! 望海潮 ·柳永

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。 烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。 云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。 市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。 重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。 羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。 乘醉听萧鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。 北宋词至柳永而一变,柳永发展了长调的

体制,善于用民间俚俗的语言和铺叙的手法,组织较为复杂的内容,用来反映中下层市民的生活面貌,具有浓厚的市民气息,受到广大百姓的喜爱。

柳永以当时的新声慢曲,取代了唐五代的旧有小令。两宋慢词的时代,实自柳永开启的。 东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,(苏轼)因问:“我词何如柳七(柳永)?”对曰:“柳郎中(柳永)词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’;学士(苏轼)词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。东坡为之绝倒。

——俞文豹《吹剑录》 柳屯田永者,变旧声做新声,出《乐章集》大得声称于世。虽协音律,而词语尘下。

——李清照《词论》

“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”二句,表明别后冷落凄清之感,写出一种典型的怀人境界,足以与诸名家的“雅词”相比。可谓雅不避俗,俗不伤雅,显出柳词的特色。

——吴熊和《唐宋词通论》