第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 单元综合测试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 单元综合测试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 267.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-01 22:42:09 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史下册第一单元综合检测题

一、选择题(30小题,每小题2分,共60分)

1.《三字经》中写道:“赢秦氏,始兼并……迨至隋,一土宇……元灭金,绝宋世……太祖兴,国大明。”材料中隋朝“一土宇”的标志是

A.推行汉化政策 B.开通大运河 C.杨坚建隋 D.隋朝灭陈

2.图示法是一种直观形象的历史学习方法。下列关于隋朝大运河大致走向的图示中,较贴切的是

A

B

C

D

3.阅读下表,可以得出长城和大运河的共同点是

长城

大运河

秦汉时期,抵御了北方游牧民族的南下侵扰,保护了中原北部地区的农业生产和人民生活

隋唐时期,成为联系南北的交通大动脉,加强了各地区之间的政治、经济和文化交流

A.抵御了匈奴侵扰 B.削弱诸侯国势力 C.促进了南北交流 D.有利于巩固统一

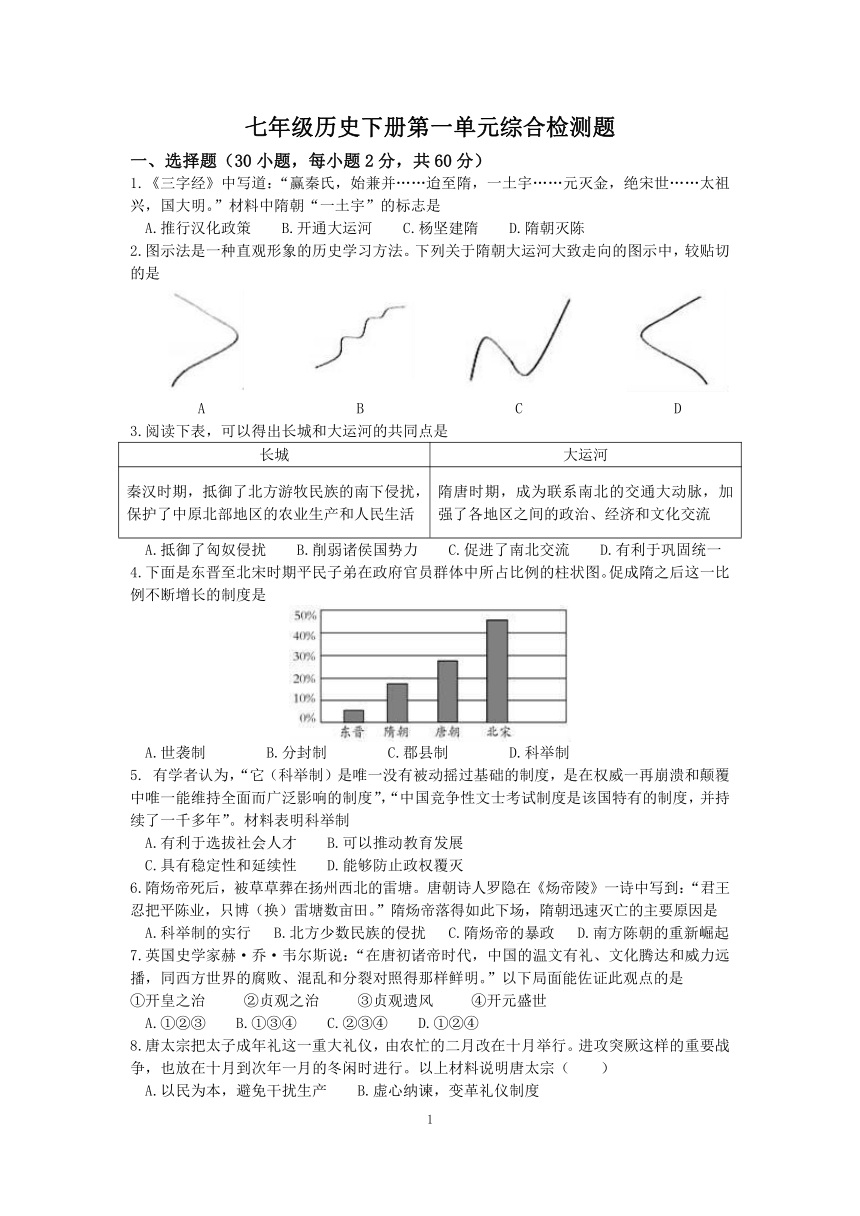

4.下面是东晋至北宋时期平民子弟在政府官员群体中所占比例的柱状图。促成隋之后这一比例不断增长的制度是

A.世袭制 B.分封制 C.郡县制 D.科举制

5. 有学者认为,“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制

A.有利于选拔社会人才 B.可以推动教育发展

C.具有稳定性和延续性 D.能够防止政权覆灭

6.隋炀帝死后,被草草葬在扬州西北的雷塘。唐朝诗人罗隐在《炀帝陵》一诗中写到:“君王忍把平陈业,只博(换)雷塘数亩田。”隋炀帝落得如此下场,隋朝迅速灭亡的主要原因是

A.科举制的实行 B.北方少数民族的侵扰 C.隋炀帝的暴政 D.南方陈朝的重新崛起

7.英国史学家赫·乔·韦尔斯说:“在唐初诸帝时代,中国的温文有礼、文化腾达和威力远播,同西方世界的腐败、混乱和分裂对照得那样鲜明。”以下局面能佐证此观点的是

①开皇之治 ②贞观之治 ③贞观遗风 ④开元盛世

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

8.唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行。以上材料说明唐太宗( )

A.以民为本,避免干扰生产 B.虚心纳谏,变革礼仪制度

C.善于谋略,选准作战时机 D.提倡节俭,减轻人民负担

9.“在宰相制度的变革中,一个明显的趋势是宰相的人数增加,形成一种互相配合、互相制衡的集体权力,对皇权的制约有所加强”。以下最能体现这一趋势的是

A.秦朝三公九卿制 B.汉朝郡国并行制 C.唐朝三省六部制 D.明朝的内阁制度

10.“功以才成,业由才广”,这句话道出了人才对于事业兴旺发达的重要性。武则天统治时期,采取的重视人才的措施是

A.打击贵族官僚 B.创立殿试制度 C.重视人口增长 D.倡导开土拓荒

11.“唐玄宗统治时期的749年,全国官仓储粮量共有粟米9600多万石,长安、洛阳地区的官仓里粮食堆积如山,甚至达到‘陈腐不可较量’的地步。”材料说明了

A.“开元盛世”时的粮食丰收

B.唐玄宗的横征暴敛

C.“开元盛世”时的商业繁荣

D.安史之乱时的官僚腐败

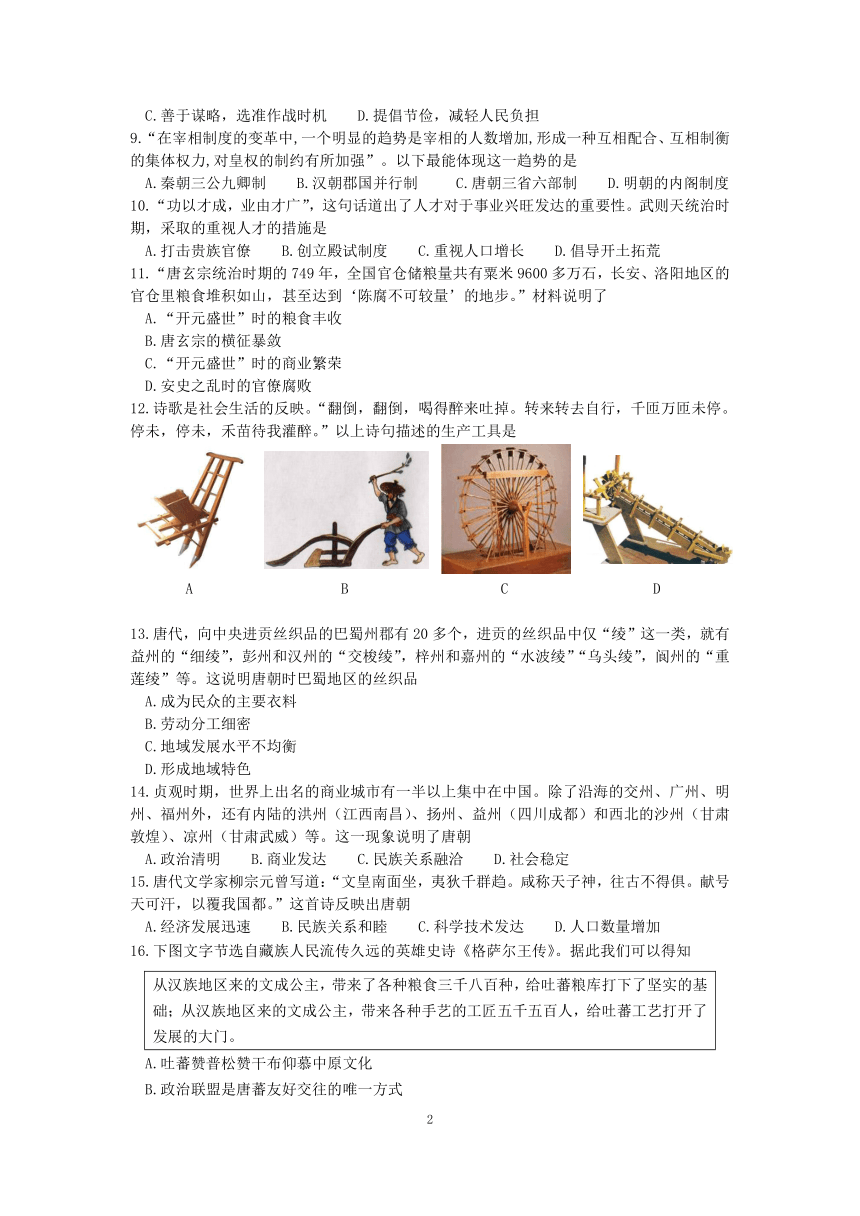

12.诗歌是社会生活的反映。“翻倒,翻倒,喝得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。停未,停未,禾苗待我灌醉。”以上诗句描述的生产工具是

A

B

C

D

13.唐代,向中央进贡丝织品的巴蜀州郡有20多个,进贡的丝织品中仅“绫”这一类,就有益州的“细绫”,彭州和汉州的“交梭绫”,梓州和嘉州的“水波绫”“乌头绫”,阆州的“重莲绫”等。这说明唐朝时巴蜀地区的丝织品

A.成为民众的主要衣料

B.劳动分工细密

C.地域发展水平不均衡

D.形成地域特色

14.贞观时期,世界上出名的商业城市有一半以上集中在中国。除了沿海的交州、广州、明州、福州外,还有内陆的洪州(江西南昌)、扬州、益州(四川成都)和西北的沙州(甘肃敦煌)、凉州(甘肃武威)等。这一现象说明了唐朝

A.政治清明 B.商业发达 C.民族关系融洽 D.社会稳定

15.唐代文学家柳宗元曾写道:“文皇南面坐,夷狄千群趋。咸称天子神,往古不得俱。献号天可汗,以覆我国都。”这首诗反映出唐朝

A.经济发展迅速 B.民族关系和睦 C.科学技术发达 D.人口数量增加

16.下图文字节选自藏族人民流传久远的英雄史诗《格萨尔王传》。据此我们可以得知

从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下了坚实的基础;从汉族地区来的文成公主,带来各种手艺的工匠五千五百人,给吐蕃工艺打开了发展的大门。

A.吐蕃赞普松赞干布仰慕中原文化

B.政治联盟是唐蕃友好交往的唯一方式

C.吐蕃文化没有给中原地区带来任何影响

D.文成公主入藏促进了吐蕃经济和社会的发展

17.唐代妇女骑马外出的装束不断变化:唐高宗时期,妇女常常戴着帷帽;唐玄宗时期,流行戴轻便的胡帽,露出脸庞;后来,一些妇女连帽也不戴了,甚至穿男人衣衫。这说明

A.社会风气走向开放

B.男女社会地位平等

C.人们外出流行骑马

D.社会秩序稳固安定

18.南宋后期的诗论家严羽在《沧浪诗话·诗评》中说:“或问唐诗何以胜我朝?唐以诗取士,故多专门之学,我朝之诗所以不及也。”严羽以为唐朝诗歌繁荣的原因是唐朝

A.经济繁荣,国力强盛

B.诗人辈出,才华横溢

C.对外开放,兼容并包

D.科举制度,考试诗赋

19.李白的诗飘逸洒脱,充满想象力和感染力;杜甫的诗淳朴厚重,抒发悲愤凄婉之情。导致二人创作风格不同的主要原因是

A.仕途发展不同

B.对祖国山河感触不同

C.所处时代不同

D.接受教育的程度不同

20.宋欧阳修云:“……书如忠臣烈士,道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。其见宝于世者不必多,然虽多而不厌也。”欧阳修称赞的这位书法家是

A.王羲之 B.柳公权 C.颜真卿 D.欧阳询

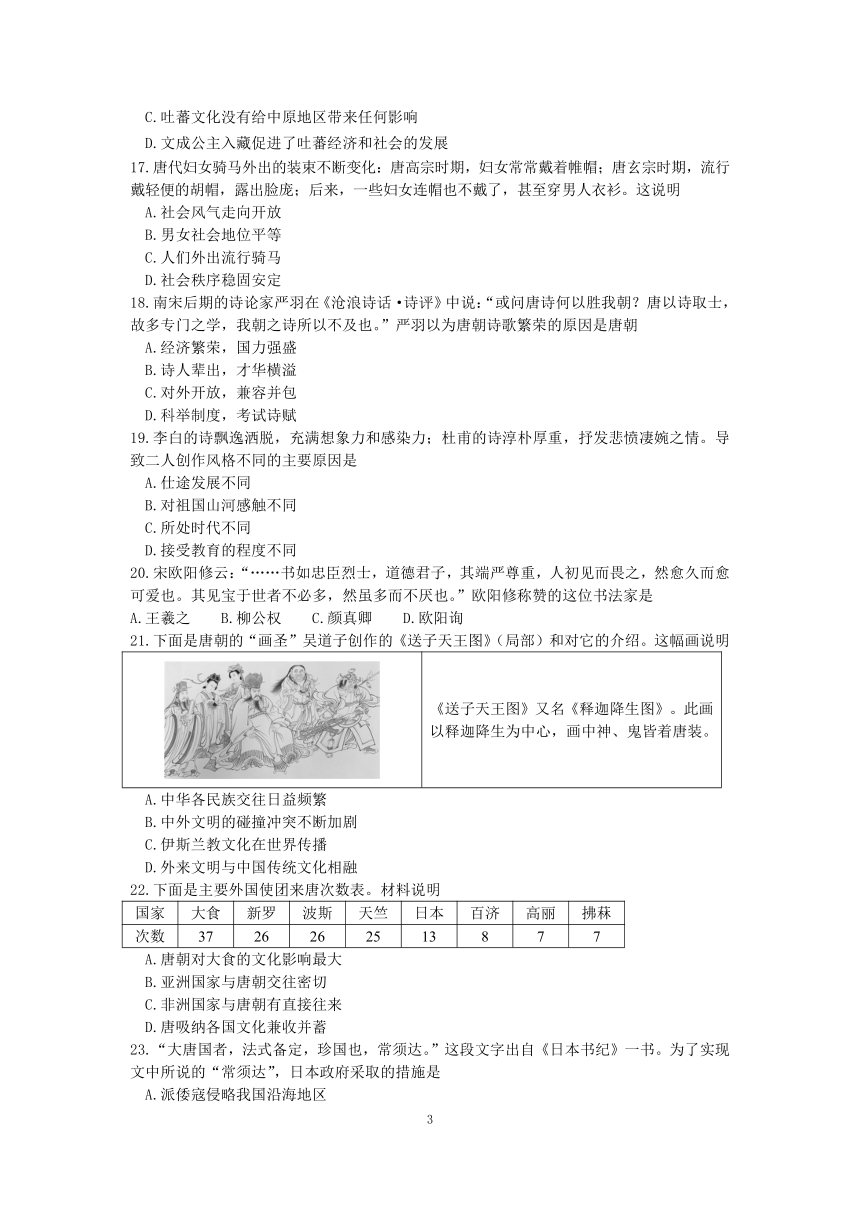

21.下面是唐朝的“画圣”吴道子创作的《送子天王图》(局部)和对它的介绍。这幅画说明

《送子天王图》又名《释迦降生图》。此画以释迦降生为中心,画中神、鬼皆着唐装。

A.中华各民族交往日益频繁

B.中外文明的碰撞冲突不断加剧

C.伊斯兰教文化在世界传播

D.外来文明与中国传统文化相融

22.下面是主要外国使团来唐次数表。材料说明

国家

大食

新罗

波斯

天竺

日本

百济

高丽

拂菻

次数

37

26

26

25

13

8

7

7

A.唐朝对大食的文化影响最大

B.亚洲国家与唐朝交往密切

C.非洲国家与唐朝有直接往来

D.唐吸纳各国文化兼收并蓄

23.“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”这段文字出自《日本书纪》一书。为了实现文中所说的“常须达”,日本政府采取的措施是

A.派倭寇侵略我国沿海地区

B.派商人与唐朝通商

C.派僧人到唐朝传播佛教

D.派遣唐使到唐朝学习

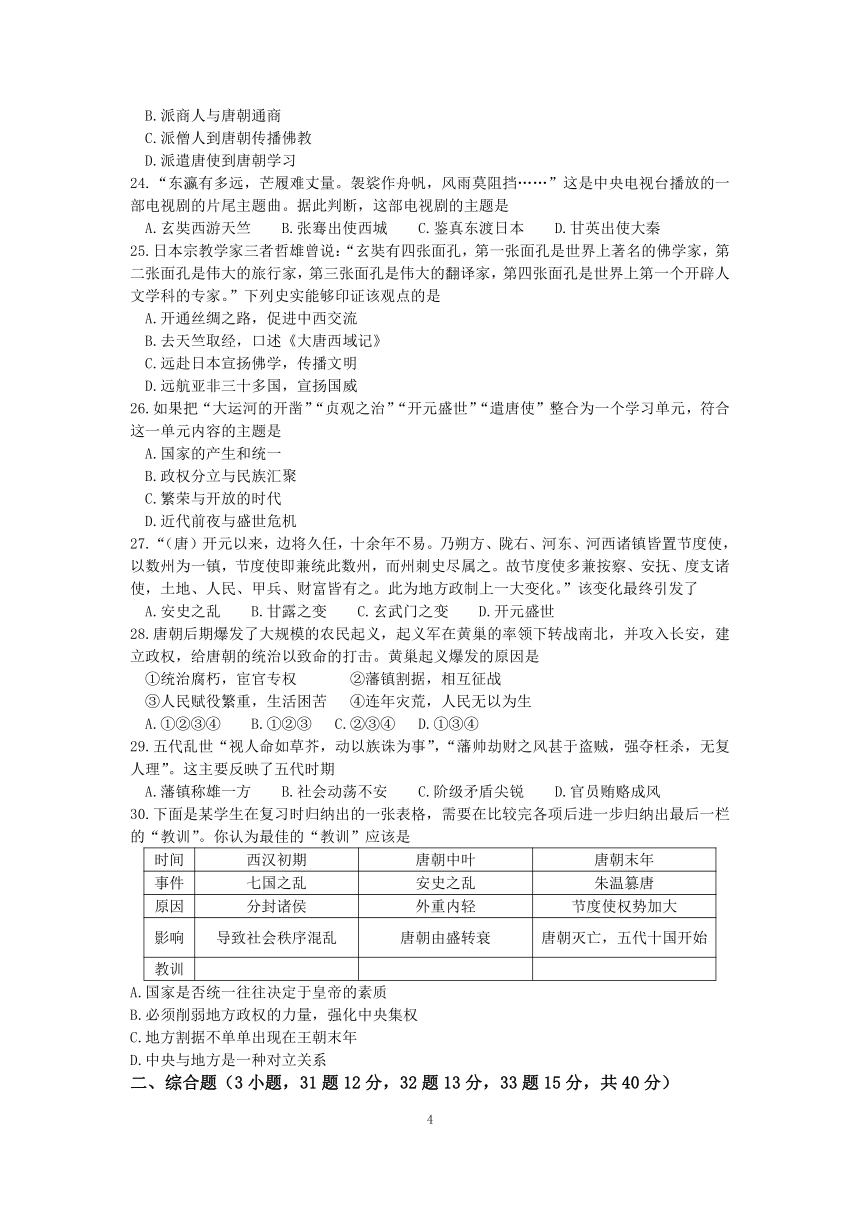

24.“东瀛有多远,芒履难丈量。袈裟作舟帆,风雨莫阻挡……”这是中央电视台播放的一部电视剧的片尾主题曲。据此判断,这部电视剧的主题是

A.玄奘西游天竺 B.张骞出使西城 C.鉴真东渡日本 D.甘英出使大秦

25.日本宗教学家三者哲雄曾说:“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”下列史实能够印证该观点的是

A.开通丝绸之路,促进中西交流

B.去天竺取经,口述《大唐西域记》

C.远赴日本宣扬佛学,传播文明

D.远航亚非三十多国,宣扬国威

26.如果把“大运河的开凿”“贞观之治”“开元盛世”“遣唐使”整合为一个学习单元,符合这一单元内容的主题是

A.国家的产生和统一

B.政权分立与民族汇聚

C.繁荣与开放的时代

D.近代前夜与盛世危机

27.“(唐)开元以来,边将久任,十余年不易。乃朔方、陇右、河东、河西诸镇皆置节度使,以数州为一镇,节度使即兼统此数州,而州刺史尽属之。故节度使多兼按察、安抚、度支诸使,土地、人民、甲兵、财富皆有之。此为地方政制上一大变化。”该变化最终引发了

A.安史之乱 B.甘露之变 C.玄武门之变 D.开元盛世

28.唐朝后期爆发了大规模的农民起义,起义军在黄巢的率领下转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝的统治以致命的打击。黄巢起义爆发的原因是

①统治腐朽,宦官专权 ②藩镇割据,相互征战

③人民赋役繁重,生活困苦 ④连年灾荒,人民无以为生

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

29.五代乱世“视人命如草芥,动以族诛为事”,“藩帅劫财之风甚于盗贼,强夺枉杀,无复人理”。这主要反映了五代时期

A.藩镇称雄一方 B.社会动荡不安 C.阶级矛盾尖锐 D.官员贿赂成风

30.下面是某学生在复习时归纳出的一张表格,需要在比较完各项后进一步归纳出最后一栏的“教训”。你认为最佳的“教训”应该是

时间

西汉初期

唐朝中叶

唐朝末年

事件

七国之乱

安史之乱

朱温篡唐

原因

分封诸侯

外重内轻

节度使权势加大

影响

导致社会秩序混乱

唐朝由盛转衰

唐朝灭亡,五代十国开始

教训

A.国家是否统一往往决定于皇帝的素质

B.必须削弱地方政权的力量,强化中央集权

C.地方割据不单单出现在王朝末年

D.中央与地方是一种对立关系

二、综合题(3小题,31题12分,32题13分,33题15分,共40分)

31.阅读下列材料,回答问题。

材料一 隋唐之前,选官主要凭靠家世背景,世家大族子弟虽无才学,不思进取,照样“坐至公卿”,世代垄断高官显位。

材料二 科举选官的基本原则是由朝廷设立一些科目,公开竞争,择优录取……隋朝的科举制度还处于开创的阶段,大体在隋炀帝时期……成为国家纯粹按照才学标准选拔文士担任官吏的考试制度。

——《摘编自刘宗绪《唐代的选和举》

材料三 (唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰:“天下英雄,入吾彀中矣。”……正所谓“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”。

材料四 隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容……一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

(1)对比材料一和材料二,两者的选官标准发生了什么变化?从材料二中找出科举制的突出特点是什么?(4分)

(2)由材料三可知,科举制度最大的受益者是谁?由此可见科举制度实施的根本目的是什么?(4分)

(3)材料四体现了科举制度创立的什么意义?(4分)

32.阅读下列材料:

材料一 唐太宗和唐玄宗前期的统治

唐太宗

唐玄宗

政治

勤于政事,善于用人、虚心纳谏

重用贤能,整顿吏治

经济

减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产

发展经济,改革税制

文化

增加科举考试科目,鼓励士人报考

注重文教,编修经典

——根据人民教育出版社《中国历史》(七年级下册)整理

材料二 唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因。开元初,他注意节俭,反对铺张浪费。天宝时则骄奢淫逸,挥霍无度。在用人方面,玄宗不再是任人唯贤,而是专用投其所好者。李林甫、杨国忠都是因此而受重用的。李林甫是“口有蜜,腹有剑”的人物,凡是才能在他之上而被皇帝所重视的人,他都千方百计的将其除掉。面对各种社会问题,玄宗毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中,每年十月照例到华清宫去过冬。安禄山为了讨好玄宗和杨贵妃,在得知玄宗要在华清宫新开浴池的时候,立即在范阳以白玉石制成鱼龙凫雁,还有石莲花,置于池中,使玄宗喜悦异常。

——摘編自白寿彝主编《中国通史》

请回答:

(1)唐太宗和唐玄宗统治时期分别出现了什么盛世局面?根据材料一归纳唐朝能够出现这两个盛世局面的共同原因。(5分)

(2)根据材料二,比较唐玄宗前期和后期统治的不同之处。(4分)

(3)结合所学知识,指出唐玄宗后期统治带来的严重后果。据此,你可以得到哪些认识?(4分)

33.唐朝是中国古代国力最强,历时最长的王朝之一,开创了多个繁荣局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料二 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

——司马光《资治通鉴》

材料三 唐朝也采用了通婚和亲来巩固和发展民族友好。李世民在位的二十三年中,嫁给少数民族上层人士的唐公主、宗室皇帝之女就有六人。

——赵晶《略论贞观时期的民族政策》

材料四 在贞观年间,一位伟大的僧人冒着生命危险西行学经求法,孤征沙漠,独步雪山。历时10多年,独行五万里……在天竺期间,他极力宣扬我国文化……

(1)概括材料一中唐太宗的执政理念。结合所学知识,指出他践行这一执政理念的具体措施。(4分)

(2)材料二体现了唐朝实行怎样的民族政策?依据材料三指出唐朝巩固和发展民族友好关系的方式,并列举一例说明。(5分)

(3)材料四中的这位“伟大的僧人”是谁?请你根据材料四指出他西行的目的是什么。后来据他口述,由弟子记录成一部书,请问这部书的名称是什么?(4分)

(4)结合上述材料和所学知识,概括唐朝时期最主要的时代特征。(2分)

七年级历史下册第一单元综合检测题参考答案

一、选择题(30题,每小题2分,共60分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

D

D

D

C

C

C

A

C

B

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

A

C

D

B

B

D

A

D

C

C

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

D

B

D

C

B

C

A

A

B

B

二、综合题(3小题,31题12分,32题13分,33题15分,共40分)

31.(1)局面:贞观之治、开元盛世。

原因:善于用人、重视发展经济、完善科举制度。

(2)前期:注意节俭,反对浪费;任人唯贤;励精图治。

后期:骄奢淫逸,挥霍无度;任人唯亲;沉迷酒色,不理朝政。

(3)后果:社会危机严重,导致安史之乱。

认识:统治者应发展经济,关注民生;重视人才的培养与任用;对各级官吏要加强监督。(言之有理即可)

32.(1)贞观之治、开元盛世;善于用人、重视经济发展、完善科举制;

(2)前期:节俭、反对浪费;任人唯贤;励精图治;

后期:骄奢淫逸,挥霍无度;任人唯亲;沉迷酒色、不理朝政;

(3)后果:社会危机严重;认识:发展经济,关注民生;重视人才的培养与任用;对各级官吏要加强监督。

33.(1)理念:以民为本。

措施:减省刑罚;减轻人民负担,鼓励发展农业生产等。

(2)政策:开明的民族政策。

方式:和亲。

举例:唐太宗时,文成公主入藏,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

(3)人物:玄奘。

目的:学经求法。

书名:《大唐西域记》

(4)繁荣与开放。

一、选择题(30小题,每小题2分,共60分)

1.《三字经》中写道:“赢秦氏,始兼并……迨至隋,一土宇……元灭金,绝宋世……太祖兴,国大明。”材料中隋朝“一土宇”的标志是

A.推行汉化政策 B.开通大运河 C.杨坚建隋 D.隋朝灭陈

2.图示法是一种直观形象的历史学习方法。下列关于隋朝大运河大致走向的图示中,较贴切的是

A

B

C

D

3.阅读下表,可以得出长城和大运河的共同点是

长城

大运河

秦汉时期,抵御了北方游牧民族的南下侵扰,保护了中原北部地区的农业生产和人民生活

隋唐时期,成为联系南北的交通大动脉,加强了各地区之间的政治、经济和文化交流

A.抵御了匈奴侵扰 B.削弱诸侯国势力 C.促进了南北交流 D.有利于巩固统一

4.下面是东晋至北宋时期平民子弟在政府官员群体中所占比例的柱状图。促成隋之后这一比例不断增长的制度是

A.世袭制 B.分封制 C.郡县制 D.科举制

5. 有学者认为,“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制

A.有利于选拔社会人才 B.可以推动教育发展

C.具有稳定性和延续性 D.能够防止政权覆灭

6.隋炀帝死后,被草草葬在扬州西北的雷塘。唐朝诗人罗隐在《炀帝陵》一诗中写到:“君王忍把平陈业,只博(换)雷塘数亩田。”隋炀帝落得如此下场,隋朝迅速灭亡的主要原因是

A.科举制的实行 B.北方少数民族的侵扰 C.隋炀帝的暴政 D.南方陈朝的重新崛起

7.英国史学家赫·乔·韦尔斯说:“在唐初诸帝时代,中国的温文有礼、文化腾达和威力远播,同西方世界的腐败、混乱和分裂对照得那样鲜明。”以下局面能佐证此观点的是

①开皇之治 ②贞观之治 ③贞观遗风 ④开元盛世

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

8.唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行。以上材料说明唐太宗( )

A.以民为本,避免干扰生产 B.虚心纳谏,变革礼仪制度

C.善于谋略,选准作战时机 D.提倡节俭,减轻人民负担

9.“在宰相制度的变革中,一个明显的趋势是宰相的人数增加,形成一种互相配合、互相制衡的集体权力,对皇权的制约有所加强”。以下最能体现这一趋势的是

A.秦朝三公九卿制 B.汉朝郡国并行制 C.唐朝三省六部制 D.明朝的内阁制度

10.“功以才成,业由才广”,这句话道出了人才对于事业兴旺发达的重要性。武则天统治时期,采取的重视人才的措施是

A.打击贵族官僚 B.创立殿试制度 C.重视人口增长 D.倡导开土拓荒

11.“唐玄宗统治时期的749年,全国官仓储粮量共有粟米9600多万石,长安、洛阳地区的官仓里粮食堆积如山,甚至达到‘陈腐不可较量’的地步。”材料说明了

A.“开元盛世”时的粮食丰收

B.唐玄宗的横征暴敛

C.“开元盛世”时的商业繁荣

D.安史之乱时的官僚腐败

12.诗歌是社会生活的反映。“翻倒,翻倒,喝得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。停未,停未,禾苗待我灌醉。”以上诗句描述的生产工具是

A

B

C

D

13.唐代,向中央进贡丝织品的巴蜀州郡有20多个,进贡的丝织品中仅“绫”这一类,就有益州的“细绫”,彭州和汉州的“交梭绫”,梓州和嘉州的“水波绫”“乌头绫”,阆州的“重莲绫”等。这说明唐朝时巴蜀地区的丝织品

A.成为民众的主要衣料

B.劳动分工细密

C.地域发展水平不均衡

D.形成地域特色

14.贞观时期,世界上出名的商业城市有一半以上集中在中国。除了沿海的交州、广州、明州、福州外,还有内陆的洪州(江西南昌)、扬州、益州(四川成都)和西北的沙州(甘肃敦煌)、凉州(甘肃武威)等。这一现象说明了唐朝

A.政治清明 B.商业发达 C.民族关系融洽 D.社会稳定

15.唐代文学家柳宗元曾写道:“文皇南面坐,夷狄千群趋。咸称天子神,往古不得俱。献号天可汗,以覆我国都。”这首诗反映出唐朝

A.经济发展迅速 B.民族关系和睦 C.科学技术发达 D.人口数量增加

16.下图文字节选自藏族人民流传久远的英雄史诗《格萨尔王传》。据此我们可以得知

从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下了坚实的基础;从汉族地区来的文成公主,带来各种手艺的工匠五千五百人,给吐蕃工艺打开了发展的大门。

A.吐蕃赞普松赞干布仰慕中原文化

B.政治联盟是唐蕃友好交往的唯一方式

C.吐蕃文化没有给中原地区带来任何影响

D.文成公主入藏促进了吐蕃经济和社会的发展

17.唐代妇女骑马外出的装束不断变化:唐高宗时期,妇女常常戴着帷帽;唐玄宗时期,流行戴轻便的胡帽,露出脸庞;后来,一些妇女连帽也不戴了,甚至穿男人衣衫。这说明

A.社会风气走向开放

B.男女社会地位平等

C.人们外出流行骑马

D.社会秩序稳固安定

18.南宋后期的诗论家严羽在《沧浪诗话·诗评》中说:“或问唐诗何以胜我朝?唐以诗取士,故多专门之学,我朝之诗所以不及也。”严羽以为唐朝诗歌繁荣的原因是唐朝

A.经济繁荣,国力强盛

B.诗人辈出,才华横溢

C.对外开放,兼容并包

D.科举制度,考试诗赋

19.李白的诗飘逸洒脱,充满想象力和感染力;杜甫的诗淳朴厚重,抒发悲愤凄婉之情。导致二人创作风格不同的主要原因是

A.仕途发展不同

B.对祖国山河感触不同

C.所处时代不同

D.接受教育的程度不同

20.宋欧阳修云:“……书如忠臣烈士,道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。其见宝于世者不必多,然虽多而不厌也。”欧阳修称赞的这位书法家是

A.王羲之 B.柳公权 C.颜真卿 D.欧阳询

21.下面是唐朝的“画圣”吴道子创作的《送子天王图》(局部)和对它的介绍。这幅画说明

《送子天王图》又名《释迦降生图》。此画以释迦降生为中心,画中神、鬼皆着唐装。

A.中华各民族交往日益频繁

B.中外文明的碰撞冲突不断加剧

C.伊斯兰教文化在世界传播

D.外来文明与中国传统文化相融

22.下面是主要外国使团来唐次数表。材料说明

国家

大食

新罗

波斯

天竺

日本

百济

高丽

拂菻

次数

37

26

26

25

13

8

7

7

A.唐朝对大食的文化影响最大

B.亚洲国家与唐朝交往密切

C.非洲国家与唐朝有直接往来

D.唐吸纳各国文化兼收并蓄

23.“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”这段文字出自《日本书纪》一书。为了实现文中所说的“常须达”,日本政府采取的措施是

A.派倭寇侵略我国沿海地区

B.派商人与唐朝通商

C.派僧人到唐朝传播佛教

D.派遣唐使到唐朝学习

24.“东瀛有多远,芒履难丈量。袈裟作舟帆,风雨莫阻挡……”这是中央电视台播放的一部电视剧的片尾主题曲。据此判断,这部电视剧的主题是

A.玄奘西游天竺 B.张骞出使西城 C.鉴真东渡日本 D.甘英出使大秦

25.日本宗教学家三者哲雄曾说:“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”下列史实能够印证该观点的是

A.开通丝绸之路,促进中西交流

B.去天竺取经,口述《大唐西域记》

C.远赴日本宣扬佛学,传播文明

D.远航亚非三十多国,宣扬国威

26.如果把“大运河的开凿”“贞观之治”“开元盛世”“遣唐使”整合为一个学习单元,符合这一单元内容的主题是

A.国家的产生和统一

B.政权分立与民族汇聚

C.繁荣与开放的时代

D.近代前夜与盛世危机

27.“(唐)开元以来,边将久任,十余年不易。乃朔方、陇右、河东、河西诸镇皆置节度使,以数州为一镇,节度使即兼统此数州,而州刺史尽属之。故节度使多兼按察、安抚、度支诸使,土地、人民、甲兵、财富皆有之。此为地方政制上一大变化。”该变化最终引发了

A.安史之乱 B.甘露之变 C.玄武门之变 D.开元盛世

28.唐朝后期爆发了大规模的农民起义,起义军在黄巢的率领下转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝的统治以致命的打击。黄巢起义爆发的原因是

①统治腐朽,宦官专权 ②藩镇割据,相互征战

③人民赋役繁重,生活困苦 ④连年灾荒,人民无以为生

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

29.五代乱世“视人命如草芥,动以族诛为事”,“藩帅劫财之风甚于盗贼,强夺枉杀,无复人理”。这主要反映了五代时期

A.藩镇称雄一方 B.社会动荡不安 C.阶级矛盾尖锐 D.官员贿赂成风

30.下面是某学生在复习时归纳出的一张表格,需要在比较完各项后进一步归纳出最后一栏的“教训”。你认为最佳的“教训”应该是

时间

西汉初期

唐朝中叶

唐朝末年

事件

七国之乱

安史之乱

朱温篡唐

原因

分封诸侯

外重内轻

节度使权势加大

影响

导致社会秩序混乱

唐朝由盛转衰

唐朝灭亡,五代十国开始

教训

A.国家是否统一往往决定于皇帝的素质

B.必须削弱地方政权的力量,强化中央集权

C.地方割据不单单出现在王朝末年

D.中央与地方是一种对立关系

二、综合题(3小题,31题12分,32题13分,33题15分,共40分)

31.阅读下列材料,回答问题。

材料一 隋唐之前,选官主要凭靠家世背景,世家大族子弟虽无才学,不思进取,照样“坐至公卿”,世代垄断高官显位。

材料二 科举选官的基本原则是由朝廷设立一些科目,公开竞争,择优录取……隋朝的科举制度还处于开创的阶段,大体在隋炀帝时期……成为国家纯粹按照才学标准选拔文士担任官吏的考试制度。

——《摘编自刘宗绪《唐代的选和举》

材料三 (唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰:“天下英雄,入吾彀中矣。”……正所谓“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”。

材料四 隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容……一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

(1)对比材料一和材料二,两者的选官标准发生了什么变化?从材料二中找出科举制的突出特点是什么?(4分)

(2)由材料三可知,科举制度最大的受益者是谁?由此可见科举制度实施的根本目的是什么?(4分)

(3)材料四体现了科举制度创立的什么意义?(4分)

32.阅读下列材料:

材料一 唐太宗和唐玄宗前期的统治

唐太宗

唐玄宗

政治

勤于政事,善于用人、虚心纳谏

重用贤能,整顿吏治

经济

减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产

发展经济,改革税制

文化

增加科举考试科目,鼓励士人报考

注重文教,编修经典

——根据人民教育出版社《中国历史》(七年级下册)整理

材料二 唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因。开元初,他注意节俭,反对铺张浪费。天宝时则骄奢淫逸,挥霍无度。在用人方面,玄宗不再是任人唯贤,而是专用投其所好者。李林甫、杨国忠都是因此而受重用的。李林甫是“口有蜜,腹有剑”的人物,凡是才能在他之上而被皇帝所重视的人,他都千方百计的将其除掉。面对各种社会问题,玄宗毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中,每年十月照例到华清宫去过冬。安禄山为了讨好玄宗和杨贵妃,在得知玄宗要在华清宫新开浴池的时候,立即在范阳以白玉石制成鱼龙凫雁,还有石莲花,置于池中,使玄宗喜悦异常。

——摘編自白寿彝主编《中国通史》

请回答:

(1)唐太宗和唐玄宗统治时期分别出现了什么盛世局面?根据材料一归纳唐朝能够出现这两个盛世局面的共同原因。(5分)

(2)根据材料二,比较唐玄宗前期和后期统治的不同之处。(4分)

(3)结合所学知识,指出唐玄宗后期统治带来的严重后果。据此,你可以得到哪些认识?(4分)

33.唐朝是中国古代国力最强,历时最长的王朝之一,开创了多个繁荣局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料二 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

——司马光《资治通鉴》

材料三 唐朝也采用了通婚和亲来巩固和发展民族友好。李世民在位的二十三年中,嫁给少数民族上层人士的唐公主、宗室皇帝之女就有六人。

——赵晶《略论贞观时期的民族政策》

材料四 在贞观年间,一位伟大的僧人冒着生命危险西行学经求法,孤征沙漠,独步雪山。历时10多年,独行五万里……在天竺期间,他极力宣扬我国文化……

(1)概括材料一中唐太宗的执政理念。结合所学知识,指出他践行这一执政理念的具体措施。(4分)

(2)材料二体现了唐朝实行怎样的民族政策?依据材料三指出唐朝巩固和发展民族友好关系的方式,并列举一例说明。(5分)

(3)材料四中的这位“伟大的僧人”是谁?请你根据材料四指出他西行的目的是什么。后来据他口述,由弟子记录成一部书,请问这部书的名称是什么?(4分)

(4)结合上述材料和所学知识,概括唐朝时期最主要的时代特征。(2分)

七年级历史下册第一单元综合检测题参考答案

一、选择题(30题,每小题2分,共60分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

D

D

D

C

C

C

A

C

B

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

A

C

D

B

B

D

A

D

C

C

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

D

B

D

C

B

C

A

A

B

B

二、综合题(3小题,31题12分,32题13分,33题15分,共40分)

31.(1)局面:贞观之治、开元盛世。

原因:善于用人、重视发展经济、完善科举制度。

(2)前期:注意节俭,反对浪费;任人唯贤;励精图治。

后期:骄奢淫逸,挥霍无度;任人唯亲;沉迷酒色,不理朝政。

(3)后果:社会危机严重,导致安史之乱。

认识:统治者应发展经济,关注民生;重视人才的培养与任用;对各级官吏要加强监督。(言之有理即可)

32.(1)贞观之治、开元盛世;善于用人、重视经济发展、完善科举制;

(2)前期:节俭、反对浪费;任人唯贤;励精图治;

后期:骄奢淫逸,挥霍无度;任人唯亲;沉迷酒色、不理朝政;

(3)后果:社会危机严重;认识:发展经济,关注民生;重视人才的培养与任用;对各级官吏要加强监督。

33.(1)理念:以民为本。

措施:减省刑罚;减轻人民负担,鼓励发展农业生产等。

(2)政策:开明的民族政策。

方式:和亲。

举例:唐太宗时,文成公主入藏,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

(3)人物:玄奘。

目的:学经求法。

书名:《大唐西域记》

(4)繁荣与开放。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源