2020-2021学年人教版高中语文选修《外国小说欣赏》 第七单元《礼拜二午睡时刻》课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修《外国小说欣赏》 第七单元《礼拜二午睡时刻》课件(33张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-02 10:43:19 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

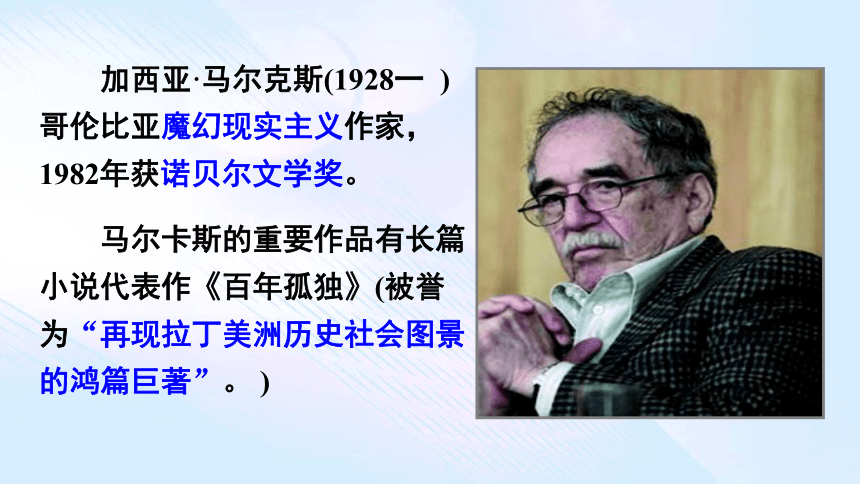

加西亚·马尔克斯(1928一

)哥伦比亚魔幻现实主义作家,

1982年获诺贝尔文学奖。

马尔卡斯的重要作品有长篇小说代表作《百年孤独》(被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。

)

魔幻现实主义文学是20世纪50年代崛起于现代拉丁美洲文坛、富有撼动世界的轰动效应的现代派文学重要流派。至今在世界文坛上有着广泛的影响。

魔幻现实主义植根于拉美黑暗统治的现实生活中,融汇、吸纳古印第安文学、现实主义文学与西方现代派文学的有益经验,将幻象与现实、神话与现实水乳交融,大胆借鉴象征、寓意、意识流等西方现代派文学各种表现技巧、手法,以鲜明独异的拉美地域色彩为特征。

许多年之后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会想起,他父亲带他去见识冰块的那个下午。

这是《百年孤独》的开头。这个开头,以其采用了从将来回忆过去的倒叙手法,被后人津津乐道,并被称之为经典式开头。这的确是经典式杰作,但是其功力不在于新颖的倒叙结构,而在于它以经典的手法呈示了人生的经典经验。当人们面对死神的时候,脑海里究竟会想起些什么?不错,是有对死亡的恐惧和对生命的留连。但是恐怕更多的是对人生旅程的追忆。

加西亚·马尔克斯的经典开头告诉我们,面对死亡,人最容易走进自己的记忆深处,人生过程中那些看似平常的事物和经历在远处熠熠闪光。正是这些事物和经历,组成了荒诞不经的人生之梦。加西亚·马尔克斯从“冰块”开始把人们带进了梦幻人生和魔幻之旅。

全书近30万字,内容庞杂,人物众多,情节曲折离奇,再加上神话故事、宗教典故、民间传说以及作家独创的从未来的角度来回忆过去的新颖倒叙手法等等,令人眼花缭乱。

但阅毕全书,读者可以领悟,作家是要通过布恩地亚家族7代人充满神秘色彩的坎坷经历来反映哥伦比亚乃至拉丁美洲的历史演变和社会现实,要求读者思考造成马贡多百年孤独的原因,从而去寻找摆脱命运捉弄的正确途径。

一开始读《百年孤独》时,可能会被它庞杂的家族系统和让人头晕目眩的名字吓倒,像许多人所说的那样,觉得这是一本难懂难读、非常混乱的书。这部书的篇幅不长,可是我读了很久,书中一直充斥着那种死亡的沉重,压抑得我无法自由自在地呼吸,一边读就一边有许多许多的念头纷至沓来,像冰雹一样不停息地砸过来,却觉得茫然没有完整的思路。但或许也正是那种孤独和宿命的感觉,让我像着了魔一样死死被缚住。

——著名作家

格非

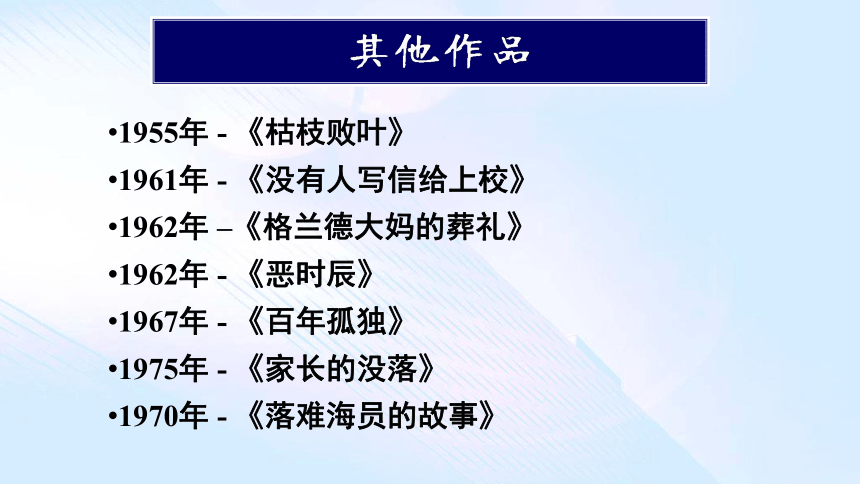

1955年

-

《枯枝败叶》

1961年

-

《没有人写信给上校》

1962年

–《格兰德大妈的葬礼》

1962年

-

《恶时辰》

1967年

-

《百年孤独》

1975年

-

《家长的没落》

1970年

-

《落难海员的故事》

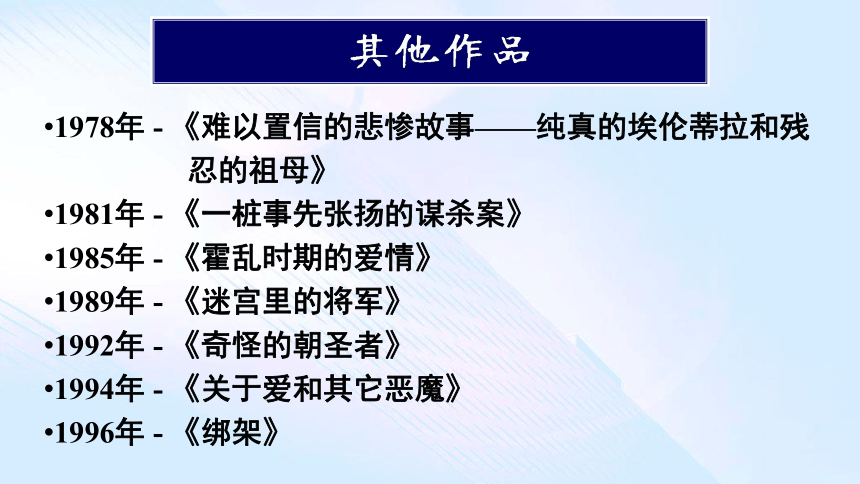

1978年

-

《难以置信的悲惨故事——纯真的埃伦蒂拉和残

忍的祖母》

1981年

-

《一桩事先张扬的谋杀案》

1985年

-

《霍乱时期的爱情》

1989年

-

《迷宫里的将军》

1992年

-

《奇怪的朝圣者》

1994年

-

《关于爱和其它恶魔》

1996年

-

《绑架》

学法

①标自然段序号

②概括故事梗概

③按情节基本结构给课文分层

开端:1-14

祭拜途中

发展:15-58

与神父交谈

高潮:59-70

准备祭拜

p5肖像、动作描写

她一直是直挺挺地背靠着椅子,两手按着膝盖上的一个皮包,她脸上露出那种安贫若素的人惯有的镇定安详的神情。

用坚强克制悲伤

母亲——

“把鞋穿上!”?

“梳梳头!”?

“你要有什么事,现在赶快做好!往后渴死了,你也别喝水。尤其不许哭。”

p9/11/13

语言描写

以命令克制脆弱

母亲——

找到神父之后的一番对话?

(略去叙述,读出语气)

P31-57?

以执拗克制激动

母亲——

母亲是如何重复地说自己是小偷的母亲的?

请说说她说这些话的神态。?

P41/45/56

P41/42/53

以平静克制愤怒?

母亲——

母亲——

母亲回忆中的儿子是怎样的人??

好人、听话、吃苦?

以回忆克制痛苦?

母亲——

用坚强克制悲伤

以命令克制脆弱?

以执拗克制激动?

以平静克制愤怒?

以回忆克制痛苦

情感的处理——节制胜于放纵

①适当的隐忍和节制,让小说情节和人物自己说话,会起到更好的效果。

“女人固然是脆弱的,母亲却是坚强的。”

——法国谚语

母亲——小偷儿子

母亲:慈爱,自尊,坚强,面对苦难的生活,拥有一种宽厚无比的忍受能力与有力的抗争精神。?

小镇上的人是些怎样的人,他们的生活状况如何?

贫穷、冷漠、蒙昧、?混沌。

20世纪60年代大部分拉丁美洲国家的状况正是如此。殖民者飓风般的掠夺和政权的反复更使这些国家处于极端的贫困之中,人民除了经受着贫穷之外,个体生命也没有丝毫的保障,普通民众对个体的生命的死亡不以为然。

在这样的混沌蒙昧、冷漠的背景之下,作者让一个有着生命的尊严的、敢于直面苦难的母亲走入了人们的视线,以一个有着尊严的生命的个体来警醒世人。在母亲的精神的感召之下,他们的生活也随之发生了改变

。

①“天太热了,”“你们可以等到太阳落山嘛!”p34

(背景:神父透过纱窗望了望万里无云的明朗的天空p33)

②“等一会儿走吧,”

p60

(背景:在临街的大门打开之前……他悄悄地把大门关上。p59)

③“等到太阳落山再去吧!”

p67

(背景:窗子外面净是人p65)

找出神父几次劝阻母亲去墓地的话语并结合背景加以分析。

关切的劝阻

普通问候?

无奈的劝阻

神父:善良,富有同情心,能理解人。

——神父从最初的冷漠到为不知死者姓名而感到羞耻,到开始怀疑上帝的意志;神父的“道德判断者”角色可能使小镇上的人也从昏睡的礼拜二午睡时刻醒来。

——在小镇人精神的清醒中母亲扮演了唤醒者的角色。

日本谚语:人生最美的东西之一就是母爱,这是无私的爱,道德与之相形见绌。

情感的处理——节制胜于放纵

①适当的隐忍和节制,让小说情节和人物自己说话,会起到更好的效果。

②小说忌讳作者自顾自的抒情,而主张把感情包裹于扎实的内容中,交由人物之口说出或由情节的自然发展去显露。[寓情于事]

小说中,作家描写了死去的“小偷”的母亲在世人面前的镇静以及神父在这位母亲面前的不安。这种镇静与不安的“倒错”,说明了什么??

“悲悯”——人类最高尚的情怀?

文章通过一对母女去祭拜被当作“小偷”打死的亲人的经过,向我们展示出了“母爱”“自尊”“同情”中所蕴藏的情感力量和人性之美。

马尔克斯非常善于塑造母亲形象,她们都勤劳能干,有清醒明智的思维,有作为一位母亲的高贵尊严和对事物的敏感准确的判断力。在关键时刻,她们都是敢于以大无畏的态度和母亲的身份站起来和权威争辩。可以说马尔克斯把她们作为国家和民族的希望,而“母亲”本身更让人想得很多,因为她们是人类存在的本源,是生命意义的所在,是土地、国家、民族的象征,是拉丁美洲存在的象征。“母亲”作为一种象征性的力量,时刻警醒着人们的生存状态。

1、《礼拜二午睡时刻》中“小女孩”这个人物的设置是否可有可无?

2、为何母亲越来越强势,神父越来越宽容,以致有身份倒置之感?而且我们会认为这是可以理解的?

(1)找出文中片段,仔细体会小说是怎样传达神父对失去亲人的母女俩的关切与怜悯之情。

(2)同样是儿子被杀,同样是母亲上坟,《礼拜二午睡时刻》中的母亲和《药》中的夏四奶奶对儿子的看法有什么不同?

西关外靠着城根的地面,本是一块官地;中间歪歪斜斜一条细路,是贪走便道的人,用鞋底造成的,但却成了自然的界限。路的左边,都埋着死刑和枪毙的人,右边是穷人的丛冢。

这一年的清明,分外寒冷;杨柳才吐出半粒米大的新芽。天明未久,华大妈已在右边的一坐新坟前面,排出四碟菜,一碗饭,哭了一场。化过纸钱,呆呆的坐在地上;仿佛等候什么。

小路上又来了一个女人,也是半白头发,褴褛的衣裙;提一个破旧的朱漆圆篮,外挂一串纸锭,三步一歇的走。忽然见华大妈坐在地上看他,便有些踌躇,惨白的脸上,现出些羞涩。

药

鲁迅

那坟与小栓的坟,一字儿排着,中间只隔一条小路。华大妈看他排好四碟菜,一碗饭,立着哭了一通,化过纸锭;心里暗暗地想,“这坟里的也是儿子了。”那老女人徘徊观望了很久。

华大妈见这样子,生怕他伤心到快要发狂了;便忍不住立起身,跨过小路,低声对他说,“你这位老奶奶不要伤心了,——我们还是回去罢。”

那人点一点头,眼睛仍然向上瞪着;也低声吃吃的说道,“你看,——看这是什么呢?”

华大妈跟了他指头看去,眼光便到了前面的坟,这坟上草根还没有全合,露出一块一块的黄土,煞是难看。再往上仔细看时,却不觉也吃一惊;——分明有一圈红白的花,围着那墓。

他们的眼睛都已老花多年了,但望这红白的花,却还能明白看见。花也不很多,圆圆的排成一个圈,不很精神,倒也整齐。华大妈忙看他儿子和别人的坟,却只有不怕冷的几点青。

“瑜儿,他们都冤枉了你,你还是忘不了,伤心不过,今天特意显点灵,要我知道么?”他四面一看,只见一只乌鸦,站在一株没有叶的树上,便接着说,“我知道了。瑜儿——”

微风早经停息了;枯草支支直立,有如铜丝。一丝发抖的声音,在空气中愈颤愈细,细到没有,周围便都是死一般静。两人站在枯草丛里,仰面看那乌鸦;那乌鸦也在笔直的树枝上叫。

许多的工夫过去了;上坟的人渐渐增多,几个老的小的,在土坟间出没。

华大妈不知怎的,似乎卸下了一挑重担,便想到要走;一面劝着说,“我们还是回去罢。”

那老女人叹一口气,无精打采的收起饭菜;又迟疑了一刻,终于慢慢地走了。嘴里自言自语的说,“这是怎么一回事呢?……”

他们走不上二三十步远,忽听得背后“哑——”的一声大叫;两个人都悚然的回过头,只见那乌鸦张开两翅,一挫身,直向着远处的天空,箭也似的飞去了。

加西亚·马尔克斯(1928一

)哥伦比亚魔幻现实主义作家,

1982年获诺贝尔文学奖。

马尔卡斯的重要作品有长篇小说代表作《百年孤独》(被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。

)

魔幻现实主义文学是20世纪50年代崛起于现代拉丁美洲文坛、富有撼动世界的轰动效应的现代派文学重要流派。至今在世界文坛上有着广泛的影响。

魔幻现实主义植根于拉美黑暗统治的现实生活中,融汇、吸纳古印第安文学、现实主义文学与西方现代派文学的有益经验,将幻象与现实、神话与现实水乳交融,大胆借鉴象征、寓意、意识流等西方现代派文学各种表现技巧、手法,以鲜明独异的拉美地域色彩为特征。

许多年之后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会想起,他父亲带他去见识冰块的那个下午。

这是《百年孤独》的开头。这个开头,以其采用了从将来回忆过去的倒叙手法,被后人津津乐道,并被称之为经典式开头。这的确是经典式杰作,但是其功力不在于新颖的倒叙结构,而在于它以经典的手法呈示了人生的经典经验。当人们面对死神的时候,脑海里究竟会想起些什么?不错,是有对死亡的恐惧和对生命的留连。但是恐怕更多的是对人生旅程的追忆。

加西亚·马尔克斯的经典开头告诉我们,面对死亡,人最容易走进自己的记忆深处,人生过程中那些看似平常的事物和经历在远处熠熠闪光。正是这些事物和经历,组成了荒诞不经的人生之梦。加西亚·马尔克斯从“冰块”开始把人们带进了梦幻人生和魔幻之旅。

全书近30万字,内容庞杂,人物众多,情节曲折离奇,再加上神话故事、宗教典故、民间传说以及作家独创的从未来的角度来回忆过去的新颖倒叙手法等等,令人眼花缭乱。

但阅毕全书,读者可以领悟,作家是要通过布恩地亚家族7代人充满神秘色彩的坎坷经历来反映哥伦比亚乃至拉丁美洲的历史演变和社会现实,要求读者思考造成马贡多百年孤独的原因,从而去寻找摆脱命运捉弄的正确途径。

一开始读《百年孤独》时,可能会被它庞杂的家族系统和让人头晕目眩的名字吓倒,像许多人所说的那样,觉得这是一本难懂难读、非常混乱的书。这部书的篇幅不长,可是我读了很久,书中一直充斥着那种死亡的沉重,压抑得我无法自由自在地呼吸,一边读就一边有许多许多的念头纷至沓来,像冰雹一样不停息地砸过来,却觉得茫然没有完整的思路。但或许也正是那种孤独和宿命的感觉,让我像着了魔一样死死被缚住。

——著名作家

格非

1955年

-

《枯枝败叶》

1961年

-

《没有人写信给上校》

1962年

–《格兰德大妈的葬礼》

1962年

-

《恶时辰》

1967年

-

《百年孤独》

1975年

-

《家长的没落》

1970年

-

《落难海员的故事》

1978年

-

《难以置信的悲惨故事——纯真的埃伦蒂拉和残

忍的祖母》

1981年

-

《一桩事先张扬的谋杀案》

1985年

-

《霍乱时期的爱情》

1989年

-

《迷宫里的将军》

1992年

-

《奇怪的朝圣者》

1994年

-

《关于爱和其它恶魔》

1996年

-

《绑架》

学法

①标自然段序号

②概括故事梗概

③按情节基本结构给课文分层

开端:1-14

祭拜途中

发展:15-58

与神父交谈

高潮:59-70

准备祭拜

p5肖像、动作描写

她一直是直挺挺地背靠着椅子,两手按着膝盖上的一个皮包,她脸上露出那种安贫若素的人惯有的镇定安详的神情。

用坚强克制悲伤

母亲——

“把鞋穿上!”?

“梳梳头!”?

“你要有什么事,现在赶快做好!往后渴死了,你也别喝水。尤其不许哭。”

p9/11/13

语言描写

以命令克制脆弱

母亲——

找到神父之后的一番对话?

(略去叙述,读出语气)

P31-57?

以执拗克制激动

母亲——

母亲是如何重复地说自己是小偷的母亲的?

请说说她说这些话的神态。?

P41/45/56

P41/42/53

以平静克制愤怒?

母亲——

母亲——

母亲回忆中的儿子是怎样的人??

好人、听话、吃苦?

以回忆克制痛苦?

母亲——

用坚强克制悲伤

以命令克制脆弱?

以执拗克制激动?

以平静克制愤怒?

以回忆克制痛苦

情感的处理——节制胜于放纵

①适当的隐忍和节制,让小说情节和人物自己说话,会起到更好的效果。

“女人固然是脆弱的,母亲却是坚强的。”

——法国谚语

母亲——小偷儿子

母亲:慈爱,自尊,坚强,面对苦难的生活,拥有一种宽厚无比的忍受能力与有力的抗争精神。?

小镇上的人是些怎样的人,他们的生活状况如何?

贫穷、冷漠、蒙昧、?混沌。

20世纪60年代大部分拉丁美洲国家的状况正是如此。殖民者飓风般的掠夺和政权的反复更使这些国家处于极端的贫困之中,人民除了经受着贫穷之外,个体生命也没有丝毫的保障,普通民众对个体的生命的死亡不以为然。

在这样的混沌蒙昧、冷漠的背景之下,作者让一个有着生命的尊严的、敢于直面苦难的母亲走入了人们的视线,以一个有着尊严的生命的个体来警醒世人。在母亲的精神的感召之下,他们的生活也随之发生了改变

。

①“天太热了,”“你们可以等到太阳落山嘛!”p34

(背景:神父透过纱窗望了望万里无云的明朗的天空p33)

②“等一会儿走吧,”

p60

(背景:在临街的大门打开之前……他悄悄地把大门关上。p59)

③“等到太阳落山再去吧!”

p67

(背景:窗子外面净是人p65)

找出神父几次劝阻母亲去墓地的话语并结合背景加以分析。

关切的劝阻

普通问候?

无奈的劝阻

神父:善良,富有同情心,能理解人。

——神父从最初的冷漠到为不知死者姓名而感到羞耻,到开始怀疑上帝的意志;神父的“道德判断者”角色可能使小镇上的人也从昏睡的礼拜二午睡时刻醒来。

——在小镇人精神的清醒中母亲扮演了唤醒者的角色。

日本谚语:人生最美的东西之一就是母爱,这是无私的爱,道德与之相形见绌。

情感的处理——节制胜于放纵

①适当的隐忍和节制,让小说情节和人物自己说话,会起到更好的效果。

②小说忌讳作者自顾自的抒情,而主张把感情包裹于扎实的内容中,交由人物之口说出或由情节的自然发展去显露。[寓情于事]

小说中,作家描写了死去的“小偷”的母亲在世人面前的镇静以及神父在这位母亲面前的不安。这种镇静与不安的“倒错”,说明了什么??

“悲悯”——人类最高尚的情怀?

文章通过一对母女去祭拜被当作“小偷”打死的亲人的经过,向我们展示出了“母爱”“自尊”“同情”中所蕴藏的情感力量和人性之美。

马尔克斯非常善于塑造母亲形象,她们都勤劳能干,有清醒明智的思维,有作为一位母亲的高贵尊严和对事物的敏感准确的判断力。在关键时刻,她们都是敢于以大无畏的态度和母亲的身份站起来和权威争辩。可以说马尔克斯把她们作为国家和民族的希望,而“母亲”本身更让人想得很多,因为她们是人类存在的本源,是生命意义的所在,是土地、国家、民族的象征,是拉丁美洲存在的象征。“母亲”作为一种象征性的力量,时刻警醒着人们的生存状态。

1、《礼拜二午睡时刻》中“小女孩”这个人物的设置是否可有可无?

2、为何母亲越来越强势,神父越来越宽容,以致有身份倒置之感?而且我们会认为这是可以理解的?

(1)找出文中片段,仔细体会小说是怎样传达神父对失去亲人的母女俩的关切与怜悯之情。

(2)同样是儿子被杀,同样是母亲上坟,《礼拜二午睡时刻》中的母亲和《药》中的夏四奶奶对儿子的看法有什么不同?

西关外靠着城根的地面,本是一块官地;中间歪歪斜斜一条细路,是贪走便道的人,用鞋底造成的,但却成了自然的界限。路的左边,都埋着死刑和枪毙的人,右边是穷人的丛冢。

这一年的清明,分外寒冷;杨柳才吐出半粒米大的新芽。天明未久,华大妈已在右边的一坐新坟前面,排出四碟菜,一碗饭,哭了一场。化过纸钱,呆呆的坐在地上;仿佛等候什么。

小路上又来了一个女人,也是半白头发,褴褛的衣裙;提一个破旧的朱漆圆篮,外挂一串纸锭,三步一歇的走。忽然见华大妈坐在地上看他,便有些踌躇,惨白的脸上,现出些羞涩。

药

鲁迅

那坟与小栓的坟,一字儿排着,中间只隔一条小路。华大妈看他排好四碟菜,一碗饭,立着哭了一通,化过纸锭;心里暗暗地想,“这坟里的也是儿子了。”那老女人徘徊观望了很久。

华大妈见这样子,生怕他伤心到快要发狂了;便忍不住立起身,跨过小路,低声对他说,“你这位老奶奶不要伤心了,——我们还是回去罢。”

那人点一点头,眼睛仍然向上瞪着;也低声吃吃的说道,“你看,——看这是什么呢?”

华大妈跟了他指头看去,眼光便到了前面的坟,这坟上草根还没有全合,露出一块一块的黄土,煞是难看。再往上仔细看时,却不觉也吃一惊;——分明有一圈红白的花,围着那墓。

他们的眼睛都已老花多年了,但望这红白的花,却还能明白看见。花也不很多,圆圆的排成一个圈,不很精神,倒也整齐。华大妈忙看他儿子和别人的坟,却只有不怕冷的几点青。

“瑜儿,他们都冤枉了你,你还是忘不了,伤心不过,今天特意显点灵,要我知道么?”他四面一看,只见一只乌鸦,站在一株没有叶的树上,便接着说,“我知道了。瑜儿——”

微风早经停息了;枯草支支直立,有如铜丝。一丝发抖的声音,在空气中愈颤愈细,细到没有,周围便都是死一般静。两人站在枯草丛里,仰面看那乌鸦;那乌鸦也在笔直的树枝上叫。

许多的工夫过去了;上坟的人渐渐增多,几个老的小的,在土坟间出没。

华大妈不知怎的,似乎卸下了一挑重担,便想到要走;一面劝着说,“我们还是回去罢。”

那老女人叹一口气,无精打采的收起饭菜;又迟疑了一刻,终于慢慢地走了。嘴里自言自语的说,“这是怎么一回事呢?……”

他们走不上二三十步远,忽听得背后“哑——”的一声大叫;两个人都悚然的回过头,只见那乌鸦张开两翅,一挫身,直向着远处的天空,箭也似的飞去了。

同课章节目录