2021届高三二轮复习 论述类文本的论证特点和论证思路课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021届高三二轮复习 论述类文本的论证特点和论证思路课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-02 11:42:10 | ||

图片预览

文档简介

新高考,论述类文本的

论证特点和论证思路

【必备知识】

一.什么是论述类文本

论述类文本以议论为主要表达方式,具有理论性强、逻辑性强、针对性强的特点,主要以阐述观点、说明道理、分析事实、辩驳旧说、介绍新见等为表达目的。

二.论述类文本常见类别及其特点

一般可以分为政论文、学术论文、时评、述评等类型。

⑴政论文

指的是政治性论文的简称,是指从政治角度阐述和评论当前重大事件和社会问题的议论性文章。它主要包括社论、政治评论、思想评论、国际时事评论、党和国家领导人的重要文章和报告等;而广义上的政论文,也指一般人书写的关于重大事件、社会问题的评论文章。政论文以议论为主要表达方式,要用具有说服力的事例和事理以及逻辑推理的方法来证明作者的观点或看法、辨明是非曲直,做到以理服人。

⑵学术论文

指的是用系统的、专门的知识来讨论或研究某种问题或课题的学理性文章。它具有专业性、学术性、原创性、真实性和科学性的文体特点。从表达方式上看,虽然以议论与说明为主,但与传统的议论文不尽相同,又异于现代的说明文,因为它的说明、记述、引用(包括图表、模型等)旨在进行科学的、严密的逻辑推导。

⑶时评

指的是对当前发生的新闻及其新闻中的事实,发表见解的文章,具有时效性、针对性、准确性、说理性、思想性的特点。在表达方式上,时评以说理为主,或夹叙夹议,或先说后议。

⑷述评

指的是一种以夹叙夹议、边叙边评的方式,反映社会热点或国内外重大事件或问题的新闻体裁,是以事实为基础的评论。

三.论述类文本常用技法:论点、论据、论证等相关知识

论点、论据、论证方法是论述文三要素。

(1)论点

指的是作者对议论的问题所持的见解和主张,是文章的灵魂。论点的表述形式往往是一种表示肯定或否定的判断句式,它必须是明确的表态性的句子。从全文来看,论点不是某一段的中心句,而是能统摄全文的中心句。一篇文章只能有一个中心论点,全篇应紧紧围绕着这一中心论点来展开议论。为了论述得更深刻、更有条理,中心论点之下可以有若干分论点。中心论点与分论点的关系是统率与被统率的关系,而各分论点之间不能相互矛盾、交叉或包含。

(2)论据

指的是用来证明论点正确性和可行性的材料。分为事实论据,指有代表性的事例、确凿的数据、可靠的史实等;理论论据,指经过实践检验的格言、原理、定律及人们公认的道理等。运用事实论据要详略得当,引用理论论据要准确恰当,论据的排列要有一定的顺序。

(3)论证方法

指的即用论据来证明论点的方法。论证的目的在于揭示论点和论据之间的内在逻辑关系,常见论证方法有举例论证(归纳论证)、引用论证(演绎论证)、对比论证、比喻论证、类比论证、因果论证、假设论证等。

①举例论证与归纳论证

列举确凿、充分、典型的事例来证明论点,起到以理服人的作用。

归纳论证,是一种由个别到一般的论证方法。它通过许多个别的事例或分论点,然后归纳出它们所共有的特性,从而得出一个一般性的结论。归纳法可以先举事例再归纳结论,也可以先提出结论再举例加以证明。前者即我们通常所说之归纳法,后者我们称为例证法。例证法就是一种用个别、典型的具体事例实证明论点的论证方法。也叫事实论证。归纳法不能保证前提为真,结论也一定为真。

②道理论证与演绎论证

运用经典著作中的精辟见解、古今中外名人的名言以及被人们公认的科学原理、定理、公式等,通过讲道理的方式来论证论点。“引用论证”是其中一种,即引用名言警句等作为论据,来分析问题,论证观点。

演绎论证,演绎论证是一种由一般到个别的论证方法。它由一般原理出发推导出关于个别情况的结论,其前提和结论之间的联系是必须的。演绎法有三段论、假言推理、选言推理等多种形式,但最重要的是三段论。三段论由大前提、小前提和结论三部分组成。直接推理是推理的基础,而三段论是推理的核心。三段论是由两个前提推出一个结论的间接推理,它的主要形式有直言三段论、假言三段论和选言三段论。直言三段论是以含有一个共同项的两个直言陈述为前提,推出另一个直言陈述作结论的推理。

③对比论证

把正反两方面的论点或论据加以对比,达到否定错误论点、树立正确论点的目的。

④比喻论证

用人们熟知的事物作比喻来论证论点,化抽象为具体,化陌生为熟识,化深奥为浅显。

⑤类比论证

把已知事物与跟它有某种相同特点的事物进行比较类推,从而证明论点。

⑥因果论证

通过分析事理,揭示此事物与彼事物之间的因果关系来证明论点。因果论证可以用因证果,或以果证因,还可以因果互证。

⑦假设论证

就是针对着上面所举的事,从反面进行假设,进而推论论据的真实性、可靠性,从而有力地论证中心论点。

此类分析法常用“假设……情况会怎样呢?”引出与所举事例相反的情况展开论述。

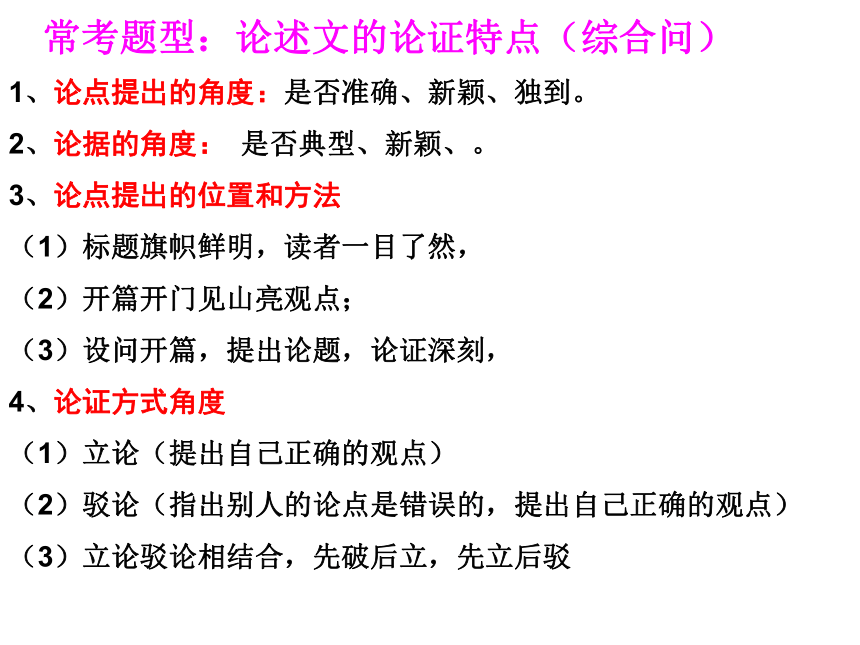

1、论点提出的角度:是否准确、新颖、独到。

2、论据的角度: 是否典型、新颖、。

3、论点提出的位置和方法

(1)标题旗帜鲜明,读者一目了然,

(2)开篇开门见山亮观点;

(3)设问开篇,提出论题,论证深刻,

4、论证方式角度

(1)立论(提出自己正确的观点)

(2)驳论(指出别人的论点是错误的,提出自己正确的观点)

(3)立论驳论相结合,先破后立,先立后驳

常考题型:论述文的论证特点(综合问)

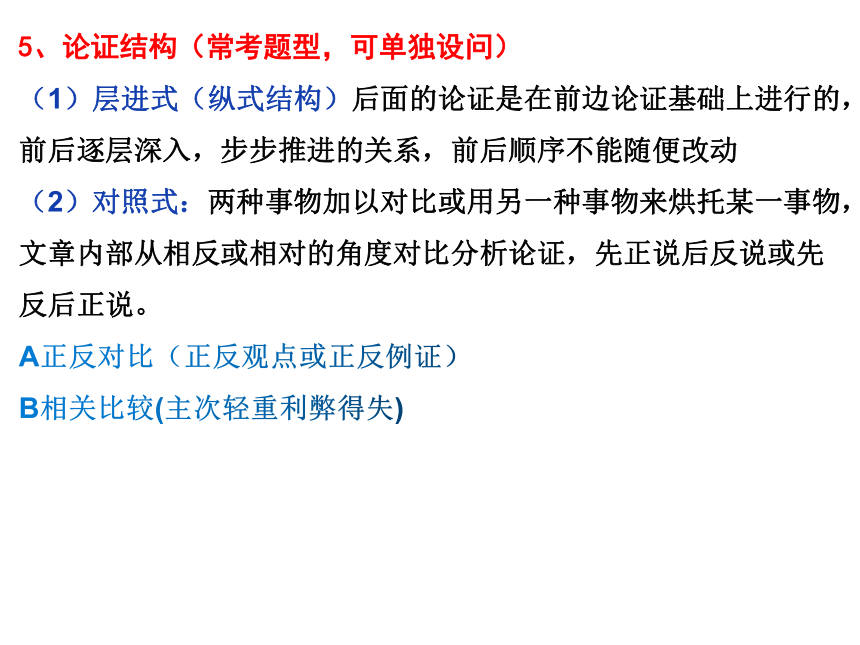

(3)总分式(横式结构)

指的是文本各层次之间有总说与分说的关系,论点在各层次的分论点中体现,而各层次的分论点由总论点统领。文章结构可细分为先总后分、先分后总、先总再分后总。

(4)并列式

指的是展开的各层次间关系是平等的,没有主次之分。或是分论点之间关系的并列表述;或是围绕一个问题,从不同角度论证同一观点。其实,通篇使用并列式的论述不多,一般是在主体论述部分,分几个角度对观点加以阐述,这样便与总分式重合了。

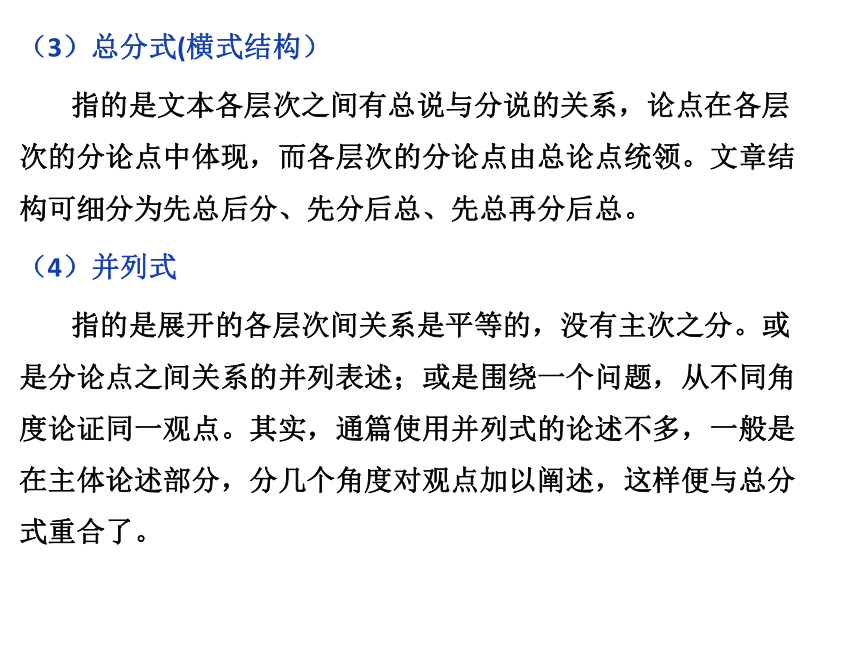

6、论述文的论证方法(常考题型,可单独设问)

A对比论证

B类比论证

C比喻论证

D演绎论证(普遍规律---特殊规律)

E归纳论证(由个别总结归纳出一般规律),

F因果论证(原因论证结果,由结果探求原因)

G例证

F引证

注意:一定要结合文本具体分析论证方法。

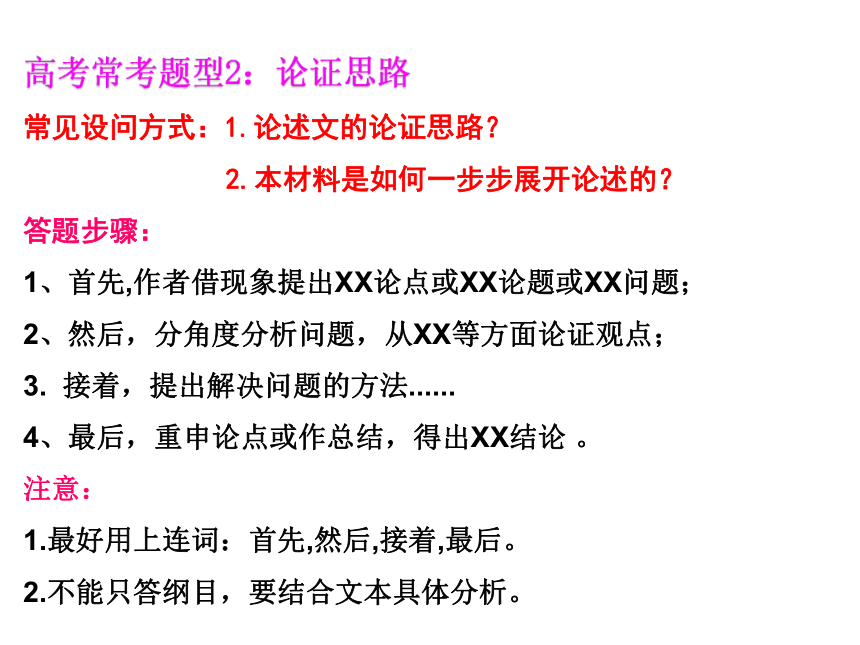

高考常考题型2:论证思路

常见设问方式:1.论述文的论证思路?

2.本材料是如何一步步展开论述的?

答题步骤:

1、首先,作者借现象提出XX论点或XX论题或XX问题;

2、然后,分角度分析问题,从XX等方面论证观点;

3. 接着,提出解决问题的方法......

4、最后,重申论点或作总结,得出XX结论 。

注意:

1.最好用上连词:首先,然后,接着,最后。

2.不能只答纲目,要结合文本具体分析。

论述类文本阅读存在的问题

阅读量大

思维容量高

尚未进入应试状态

频繁翻页

论述类文本阅读方法指导:

一、看标题,把握每则材料的重点,三则材料间的区别和联系;

二、圈划出第五小题的题干中的关键词,带着问题有目的地去读材料,提高阅读质量。

第五小题往往是对三则材料的综合设问,抓住题干,跳读和精读结合,提高阅读和做题效率。

三.圈画出表明文章层次和段内层次的语句。

如:如首先,其次,再次,另外,同时等分类分层的词;因此,因而,所以,从而,可见等引出的结论句;但是、反而,然而,其实,实际上等引出的转折句;也,不仅,还等表并列或递进的词;如果,就,即使,也等引出的假设关系;只要,就,只有,才等引出的条件关系;维持;为了等引出的目的关系;换句话说,所谓,即、也就是说等引出的解说句以及如、例如等举例子的标志词;以及其它使用了关联词语的重要语句等。

四、圈画出文章中提示信息的关键词语。

如:年代时间、数据及其范围词(如早、多数、大多数、几乎、仅仅、少量)等:重要的修饰限制词语(基本、重要、最、总共等);已然与未然(迄今为止、将要等)、或然必然词(如果、可能、一定、或许等)、代词(这、那此、其等)及其指代范围;文中反复出现或强调的词(如概念、术语、人名等)等。

1

2. 根据材料二和材料三,下列说法正确的一项是(3分)B

A. 诗性小说关注的是作品的艺术价值和审美价值,往往淡化其社会历史价值,不追求作品的道德教化作用。

B. 海德格尔对客观生活进行主观异质化处理的观点,同孙犁将主观情感充分客观化的做法,本质是一样的。 类比

C. 小说中的人物如果承载了作者的思想情感、体现了作者的理想追求,那这部小说就可以视为诗性化作品。

D. 孙犁的诗性小说,往往人物对话简洁,不重视人物语言个性化,却很重视对人物心理作细致入微的刻画。

3. 下列与孙犁小说的诗性特征相吻合的一项是(3分)D

A. 《祝福》中三次写到祥林嫂的外貌,这三次肖像描写代表了她人生的三个阶段,真实而传神地刻画了其精神世界。

B. 《装在套子里的人》谈到别里科夫的婚事时写道,“可是,这个装在套子里的人,差点结了婚”,极尽讽刺之能事。

C. 《林教头风雪山神庙》有关风雪的景物描写虽着墨不多,却渲染了气氛,同时推动情节层层发展、逐步走向高潮。

D. 《边城》以优美的笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出人性的善良美好。

【跟踪精练】

(一)阅读下面文章,完成1-2题。

2019年3月4日,习近平总书记在参加全国政协十三届二次会议文化艺术界、社会科学界委员联组会时,发表题为“一个国家、一个民族不能没有灵魂”的重要讲话。他强调,哲学社会科学包括文化文艺不接地气不行。何谓“接地气”?追本溯源,“地气”出自《礼记?月令》,孟春之月,“天气下降,地气上腾”。“地气”即“地中之气”。“接地气”,就是“接大地之气”。文艺创作中的“接地气”是指创作者要接通百姓生活,从大地和人民中汲取养分,汲取力量。

文艺创作为何要“接地气”?

“接地气”是新时代对文艺的热切呼唤,是文艺人民性的必然要求。新时代必然有新形势、新情况、新要求和新挑战。改革开放以来,中国经济发展和人民生活已发生了翻天覆地的变化,物质极大丰富,精神文化持续发展。不过,也出现了一些欲望膨胀、追求奢华、炫富摆阔、贪图享乐的现象。有些文艺家高高在上,享受着大都市的文明与奢华,把自己关在“象牙塔”里;还有些文艺工作者忘记了初心和本色,把创作当成追名逐利的“摇钱树”,凌空高蹈,甚至飘飘欲仙。创作触角一旦离开坚实的大地,自然也就接不上地气。柳青写《创业史》、路遥写《平凡的世界》等,哪部不是“接地气”的作品?他们中哪一个不是来自人民、来自坚实的中国大地呢?文艺一旦离开人民,就会变成无根的浮萍、无病的呻吟、无魂的躯壳。这正是文艺创作“接地气”的题中应有之义。

“接地气”是文艺创作规律的体现,是不能违背的。文艺创作从哪里来?为什么会发生?它的动力和源泉是什么?这是文艺创作理论的重要命题。文艺创作源于生活,它的发生、它的动力固然离不开创作主体的创造欲望和创造性劳动,但它更来自生活的赐予,来自时代的要求和人民心声的表达。生活中本来就存在着丰富的文学艺术原料矿藏,它是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的创作源泉,这正是文艺创作需要“接地气”的理论依据。

“接地气”,说到底,就是要接生活之气、接人民之气,把创作之根牢牢扎在生活的沃土里。接通了地气,作品才有底气,才有可能大气。从人类文艺的历史和现实来看,经典的文艺作品都是从人民生活中产生的,都是“接地气”的结晶。《诗经》中的“十五国风”多来自民间,比“雅”和“颂”更具人民性,因而也更接地气。从现实来看,当今的诗歌创作为什么总是遭人诟病?老百姓为什么不买账、不接受?最根本的就是不“接地气”。所以,诗学批评家都在呼吁:诗歌要从缥缈的云端回到坚实的地面,要回归现实,回答时代课题和百姓关切。

文艺创作如何才能“接地气”?

要有爱心,尤其是大爱之心,要解决做人的问题,解决“我是谁、为了谁、依靠谁”的问题。如何做一个真正的人、大写的人,“我是谁”是首要问题。鲁迅说过:“我以为根本问题是在作者可是一个‘革命人’,倘是的,则无论他写的是什么事件,用的是什么材料,即都是‘革命文学’。从喷泉里出来的都是水,从血管里出来的都是血。”这是正确的论断。“我是谁”的问题解决了,“为了谁”“依靠谁”便迎刃而解——那就是一切为了人民,一切依靠人民。深入生活,扎根人民,回答时代重大关切,反映人民疾苦和心声,不应该只停留在口号上,而要有切实的行动。只有踏踏实实,沉入历史和现实的深处,才能与人民同呼吸,共命运,心连心。大型合唱声乐《黄河大合唱》是怎样诞生的?词作者、青年诗人光未然在抗敌演剧队转战的途中目睹了黄河船夫们与狂风恶浪搏斗的情景,聆听了高亢、悠扬的船工号子,激发了他的创作灵感,写下了大型朗诵诗《黄河吟》。作曲家冼星海置身于民族解放斗争的前沿,痛感民族危亡的深重和人民大众的痛苦。当他听到光未然深情地朗诵《黄河吟》和充满激情的讲述后非常兴奋,产生强烈共鸣。于是,乐思如潮,在延安简易的窑洞抱病夜以继日为之谱曲,终于完成了一首时代的民族音乐史诗。只有真正沉入生活的底部,才能吮吸到来自大地深处的汩汩甘泉。这就要不怕吃苦,长期坚持。这也是实践的难点所在。

14亿中国人的生活永远给艺术家提供营养,五千年的中华文明永远给艺术家提供底蕴。在博大精深的中华文化和丰富多彩的现实人生面前,文艺工作者有学不完的知识,有体验不完的生活。所以,要虚心向人民学习,向实践学习。“接地气”就要脚踏实地,贴着地面前行。

(摘编自2020年3月《光明日报》王卫平《文艺创作要“接地气”》)

1.本文的中心论点是什么?作者是按照什么思路来论证中心论点的?请简要分析。

2.本文运用了哪些论证方法?请举例说明。

参考答案

1.①本文的中心论点是文艺创作要“接地气”②作者按照提出问题、分析问题、解决问题的思路,首先借助习总书记的话提出“文艺创作中的‘接地气’是指创作者要接通百姓生活,从大地和人民中汲取养分,汲取力量”的中心论点,接着论述文艺创作为何要“接地气”,然后论述文艺创作如何才能“接地气”,最后指出“‘接地气’就要脚踏实地,贴着地面前行”总结全文。

2.①举例论证。如《诗经》中的“十五国风”多来自民间,大型合唱声乐《黄河大合唱》的诞生等。②引用论证。如引用《礼记?月令》中的话来解释“接地气”的含义,引用鲁迅的话解答“我是谁的问题”。③对比论证。将改革开放以来,一些高高在上忘记初心文艺工作者与柳青、路遥等进行对比。

论证特点和论证思路

【必备知识】

一.什么是论述类文本

论述类文本以议论为主要表达方式,具有理论性强、逻辑性强、针对性强的特点,主要以阐述观点、说明道理、分析事实、辩驳旧说、介绍新见等为表达目的。

二.论述类文本常见类别及其特点

一般可以分为政论文、学术论文、时评、述评等类型。

⑴政论文

指的是政治性论文的简称,是指从政治角度阐述和评论当前重大事件和社会问题的议论性文章。它主要包括社论、政治评论、思想评论、国际时事评论、党和国家领导人的重要文章和报告等;而广义上的政论文,也指一般人书写的关于重大事件、社会问题的评论文章。政论文以议论为主要表达方式,要用具有说服力的事例和事理以及逻辑推理的方法来证明作者的观点或看法、辨明是非曲直,做到以理服人。

⑵学术论文

指的是用系统的、专门的知识来讨论或研究某种问题或课题的学理性文章。它具有专业性、学术性、原创性、真实性和科学性的文体特点。从表达方式上看,虽然以议论与说明为主,但与传统的议论文不尽相同,又异于现代的说明文,因为它的说明、记述、引用(包括图表、模型等)旨在进行科学的、严密的逻辑推导。

⑶时评

指的是对当前发生的新闻及其新闻中的事实,发表见解的文章,具有时效性、针对性、准确性、说理性、思想性的特点。在表达方式上,时评以说理为主,或夹叙夹议,或先说后议。

⑷述评

指的是一种以夹叙夹议、边叙边评的方式,反映社会热点或国内外重大事件或问题的新闻体裁,是以事实为基础的评论。

三.论述类文本常用技法:论点、论据、论证等相关知识

论点、论据、论证方法是论述文三要素。

(1)论点

指的是作者对议论的问题所持的见解和主张,是文章的灵魂。论点的表述形式往往是一种表示肯定或否定的判断句式,它必须是明确的表态性的句子。从全文来看,论点不是某一段的中心句,而是能统摄全文的中心句。一篇文章只能有一个中心论点,全篇应紧紧围绕着这一中心论点来展开议论。为了论述得更深刻、更有条理,中心论点之下可以有若干分论点。中心论点与分论点的关系是统率与被统率的关系,而各分论点之间不能相互矛盾、交叉或包含。

(2)论据

指的是用来证明论点正确性和可行性的材料。分为事实论据,指有代表性的事例、确凿的数据、可靠的史实等;理论论据,指经过实践检验的格言、原理、定律及人们公认的道理等。运用事实论据要详略得当,引用理论论据要准确恰当,论据的排列要有一定的顺序。

(3)论证方法

指的即用论据来证明论点的方法。论证的目的在于揭示论点和论据之间的内在逻辑关系,常见论证方法有举例论证(归纳论证)、引用论证(演绎论证)、对比论证、比喻论证、类比论证、因果论证、假设论证等。

①举例论证与归纳论证

列举确凿、充分、典型的事例来证明论点,起到以理服人的作用。

归纳论证,是一种由个别到一般的论证方法。它通过许多个别的事例或分论点,然后归纳出它们所共有的特性,从而得出一个一般性的结论。归纳法可以先举事例再归纳结论,也可以先提出结论再举例加以证明。前者即我们通常所说之归纳法,后者我们称为例证法。例证法就是一种用个别、典型的具体事例实证明论点的论证方法。也叫事实论证。归纳法不能保证前提为真,结论也一定为真。

②道理论证与演绎论证

运用经典著作中的精辟见解、古今中外名人的名言以及被人们公认的科学原理、定理、公式等,通过讲道理的方式来论证论点。“引用论证”是其中一种,即引用名言警句等作为论据,来分析问题,论证观点。

演绎论证,演绎论证是一种由一般到个别的论证方法。它由一般原理出发推导出关于个别情况的结论,其前提和结论之间的联系是必须的。演绎法有三段论、假言推理、选言推理等多种形式,但最重要的是三段论。三段论由大前提、小前提和结论三部分组成。直接推理是推理的基础,而三段论是推理的核心。三段论是由两个前提推出一个结论的间接推理,它的主要形式有直言三段论、假言三段论和选言三段论。直言三段论是以含有一个共同项的两个直言陈述为前提,推出另一个直言陈述作结论的推理。

③对比论证

把正反两方面的论点或论据加以对比,达到否定错误论点、树立正确论点的目的。

④比喻论证

用人们熟知的事物作比喻来论证论点,化抽象为具体,化陌生为熟识,化深奥为浅显。

⑤类比论证

把已知事物与跟它有某种相同特点的事物进行比较类推,从而证明论点。

⑥因果论证

通过分析事理,揭示此事物与彼事物之间的因果关系来证明论点。因果论证可以用因证果,或以果证因,还可以因果互证。

⑦假设论证

就是针对着上面所举的事,从反面进行假设,进而推论论据的真实性、可靠性,从而有力地论证中心论点。

此类分析法常用“假设……情况会怎样呢?”引出与所举事例相反的情况展开论述。

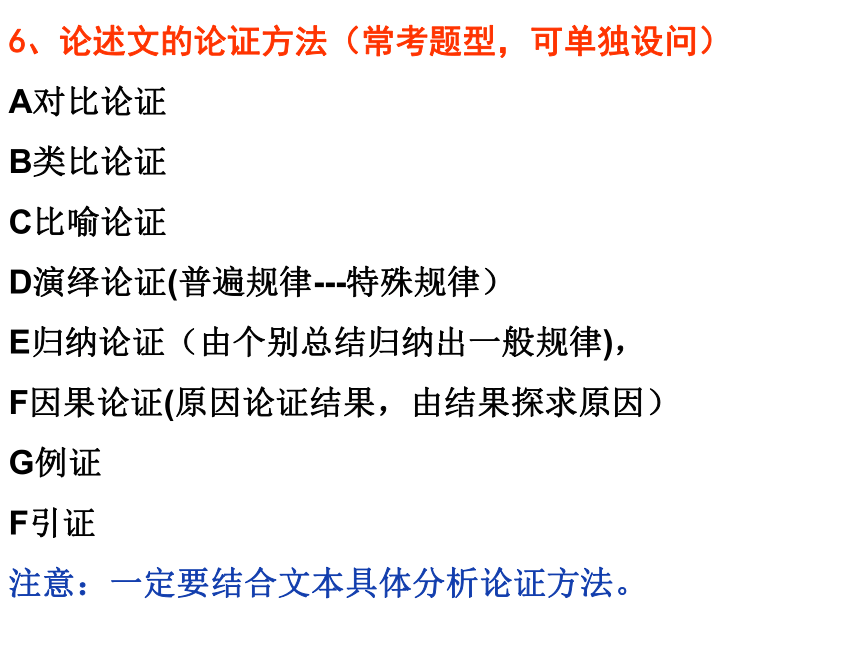

1、论点提出的角度:是否准确、新颖、独到。

2、论据的角度: 是否典型、新颖、。

3、论点提出的位置和方法

(1)标题旗帜鲜明,读者一目了然,

(2)开篇开门见山亮观点;

(3)设问开篇,提出论题,论证深刻,

4、论证方式角度

(1)立论(提出自己正确的观点)

(2)驳论(指出别人的论点是错误的,提出自己正确的观点)

(3)立论驳论相结合,先破后立,先立后驳

常考题型:论述文的论证特点(综合问)

(3)总分式(横式结构)

指的是文本各层次之间有总说与分说的关系,论点在各层次的分论点中体现,而各层次的分论点由总论点统领。文章结构可细分为先总后分、先分后总、先总再分后总。

(4)并列式

指的是展开的各层次间关系是平等的,没有主次之分。或是分论点之间关系的并列表述;或是围绕一个问题,从不同角度论证同一观点。其实,通篇使用并列式的论述不多,一般是在主体论述部分,分几个角度对观点加以阐述,这样便与总分式重合了。

6、论述文的论证方法(常考题型,可单独设问)

A对比论证

B类比论证

C比喻论证

D演绎论证(普遍规律---特殊规律)

E归纳论证(由个别总结归纳出一般规律),

F因果论证(原因论证结果,由结果探求原因)

G例证

F引证

注意:一定要结合文本具体分析论证方法。

高考常考题型2:论证思路

常见设问方式:1.论述文的论证思路?

2.本材料是如何一步步展开论述的?

答题步骤:

1、首先,作者借现象提出XX论点或XX论题或XX问题;

2、然后,分角度分析问题,从XX等方面论证观点;

3. 接着,提出解决问题的方法......

4、最后,重申论点或作总结,得出XX结论 。

注意:

1.最好用上连词:首先,然后,接着,最后。

2.不能只答纲目,要结合文本具体分析。

论述类文本阅读存在的问题

阅读量大

思维容量高

尚未进入应试状态

频繁翻页

论述类文本阅读方法指导:

一、看标题,把握每则材料的重点,三则材料间的区别和联系;

二、圈划出第五小题的题干中的关键词,带着问题有目的地去读材料,提高阅读质量。

第五小题往往是对三则材料的综合设问,抓住题干,跳读和精读结合,提高阅读和做题效率。

三.圈画出表明文章层次和段内层次的语句。

如:如首先,其次,再次,另外,同时等分类分层的词;因此,因而,所以,从而,可见等引出的结论句;但是、反而,然而,其实,实际上等引出的转折句;也,不仅,还等表并列或递进的词;如果,就,即使,也等引出的假设关系;只要,就,只有,才等引出的条件关系;维持;为了等引出的目的关系;换句话说,所谓,即、也就是说等引出的解说句以及如、例如等举例子的标志词;以及其它使用了关联词语的重要语句等。

四、圈画出文章中提示信息的关键词语。

如:年代时间、数据及其范围词(如早、多数、大多数、几乎、仅仅、少量)等:重要的修饰限制词语(基本、重要、最、总共等);已然与未然(迄今为止、将要等)、或然必然词(如果、可能、一定、或许等)、代词(这、那此、其等)及其指代范围;文中反复出现或强调的词(如概念、术语、人名等)等。

1

2. 根据材料二和材料三,下列说法正确的一项是(3分)B

A. 诗性小说关注的是作品的艺术价值和审美价值,往往淡化其社会历史价值,不追求作品的道德教化作用。

B. 海德格尔对客观生活进行主观异质化处理的观点,同孙犁将主观情感充分客观化的做法,本质是一样的。 类比

C. 小说中的人物如果承载了作者的思想情感、体现了作者的理想追求,那这部小说就可以视为诗性化作品。

D. 孙犁的诗性小说,往往人物对话简洁,不重视人物语言个性化,却很重视对人物心理作细致入微的刻画。

3. 下列与孙犁小说的诗性特征相吻合的一项是(3分)D

A. 《祝福》中三次写到祥林嫂的外貌,这三次肖像描写代表了她人生的三个阶段,真实而传神地刻画了其精神世界。

B. 《装在套子里的人》谈到别里科夫的婚事时写道,“可是,这个装在套子里的人,差点结了婚”,极尽讽刺之能事。

C. 《林教头风雪山神庙》有关风雪的景物描写虽着墨不多,却渲染了气氛,同时推动情节层层发展、逐步走向高潮。

D. 《边城》以优美的笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出人性的善良美好。

【跟踪精练】

(一)阅读下面文章,完成1-2题。

2019年3月4日,习近平总书记在参加全国政协十三届二次会议文化艺术界、社会科学界委员联组会时,发表题为“一个国家、一个民族不能没有灵魂”的重要讲话。他强调,哲学社会科学包括文化文艺不接地气不行。何谓“接地气”?追本溯源,“地气”出自《礼记?月令》,孟春之月,“天气下降,地气上腾”。“地气”即“地中之气”。“接地气”,就是“接大地之气”。文艺创作中的“接地气”是指创作者要接通百姓生活,从大地和人民中汲取养分,汲取力量。

文艺创作为何要“接地气”?

“接地气”是新时代对文艺的热切呼唤,是文艺人民性的必然要求。新时代必然有新形势、新情况、新要求和新挑战。改革开放以来,中国经济发展和人民生活已发生了翻天覆地的变化,物质极大丰富,精神文化持续发展。不过,也出现了一些欲望膨胀、追求奢华、炫富摆阔、贪图享乐的现象。有些文艺家高高在上,享受着大都市的文明与奢华,把自己关在“象牙塔”里;还有些文艺工作者忘记了初心和本色,把创作当成追名逐利的“摇钱树”,凌空高蹈,甚至飘飘欲仙。创作触角一旦离开坚实的大地,自然也就接不上地气。柳青写《创业史》、路遥写《平凡的世界》等,哪部不是“接地气”的作品?他们中哪一个不是来自人民、来自坚实的中国大地呢?文艺一旦离开人民,就会变成无根的浮萍、无病的呻吟、无魂的躯壳。这正是文艺创作“接地气”的题中应有之义。

“接地气”是文艺创作规律的体现,是不能违背的。文艺创作从哪里来?为什么会发生?它的动力和源泉是什么?这是文艺创作理论的重要命题。文艺创作源于生活,它的发生、它的动力固然离不开创作主体的创造欲望和创造性劳动,但它更来自生活的赐予,来自时代的要求和人民心声的表达。生活中本来就存在着丰富的文学艺术原料矿藏,它是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的创作源泉,这正是文艺创作需要“接地气”的理论依据。

“接地气”,说到底,就是要接生活之气、接人民之气,把创作之根牢牢扎在生活的沃土里。接通了地气,作品才有底气,才有可能大气。从人类文艺的历史和现实来看,经典的文艺作品都是从人民生活中产生的,都是“接地气”的结晶。《诗经》中的“十五国风”多来自民间,比“雅”和“颂”更具人民性,因而也更接地气。从现实来看,当今的诗歌创作为什么总是遭人诟病?老百姓为什么不买账、不接受?最根本的就是不“接地气”。所以,诗学批评家都在呼吁:诗歌要从缥缈的云端回到坚实的地面,要回归现实,回答时代课题和百姓关切。

文艺创作如何才能“接地气”?

要有爱心,尤其是大爱之心,要解决做人的问题,解决“我是谁、为了谁、依靠谁”的问题。如何做一个真正的人、大写的人,“我是谁”是首要问题。鲁迅说过:“我以为根本问题是在作者可是一个‘革命人’,倘是的,则无论他写的是什么事件,用的是什么材料,即都是‘革命文学’。从喷泉里出来的都是水,从血管里出来的都是血。”这是正确的论断。“我是谁”的问题解决了,“为了谁”“依靠谁”便迎刃而解——那就是一切为了人民,一切依靠人民。深入生活,扎根人民,回答时代重大关切,反映人民疾苦和心声,不应该只停留在口号上,而要有切实的行动。只有踏踏实实,沉入历史和现实的深处,才能与人民同呼吸,共命运,心连心。大型合唱声乐《黄河大合唱》是怎样诞生的?词作者、青年诗人光未然在抗敌演剧队转战的途中目睹了黄河船夫们与狂风恶浪搏斗的情景,聆听了高亢、悠扬的船工号子,激发了他的创作灵感,写下了大型朗诵诗《黄河吟》。作曲家冼星海置身于民族解放斗争的前沿,痛感民族危亡的深重和人民大众的痛苦。当他听到光未然深情地朗诵《黄河吟》和充满激情的讲述后非常兴奋,产生强烈共鸣。于是,乐思如潮,在延安简易的窑洞抱病夜以继日为之谱曲,终于完成了一首时代的民族音乐史诗。只有真正沉入生活的底部,才能吮吸到来自大地深处的汩汩甘泉。这就要不怕吃苦,长期坚持。这也是实践的难点所在。

14亿中国人的生活永远给艺术家提供营养,五千年的中华文明永远给艺术家提供底蕴。在博大精深的中华文化和丰富多彩的现实人生面前,文艺工作者有学不完的知识,有体验不完的生活。所以,要虚心向人民学习,向实践学习。“接地气”就要脚踏实地,贴着地面前行。

(摘编自2020年3月《光明日报》王卫平《文艺创作要“接地气”》)

1.本文的中心论点是什么?作者是按照什么思路来论证中心论点的?请简要分析。

2.本文运用了哪些论证方法?请举例说明。

参考答案

1.①本文的中心论点是文艺创作要“接地气”②作者按照提出问题、分析问题、解决问题的思路,首先借助习总书记的话提出“文艺创作中的‘接地气’是指创作者要接通百姓生活,从大地和人民中汲取养分,汲取力量”的中心论点,接着论述文艺创作为何要“接地气”,然后论述文艺创作如何才能“接地气”,最后指出“‘接地气’就要脚踏实地,贴着地面前行”总结全文。

2.①举例论证。如《诗经》中的“十五国风”多来自民间,大型合唱声乐《黄河大合唱》的诞生等。②引用论证。如引用《礼记?月令》中的话来解释“接地气”的含义,引用鲁迅的话解答“我是谁的问题”。③对比论证。将改革开放以来,一些高高在上忘记初心文艺工作者与柳青、路遥等进行对比。