第4课 专制集权的不断加强[岳麓版][课件

文档属性

| 名称 | 第4课 专制集权的不断加强[岳麓版][课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 523.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-03-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第4课

专制皇权的不断加强

课程标准

内容:了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会的影响。

解读:基本能力层次,要求掌握西汉王国问题及其解决、宋代加强中央集权措施、明内阁、清军机处等内容。能力提升层次,要求明确中央集权制度下的两大矛盾及其斗争。

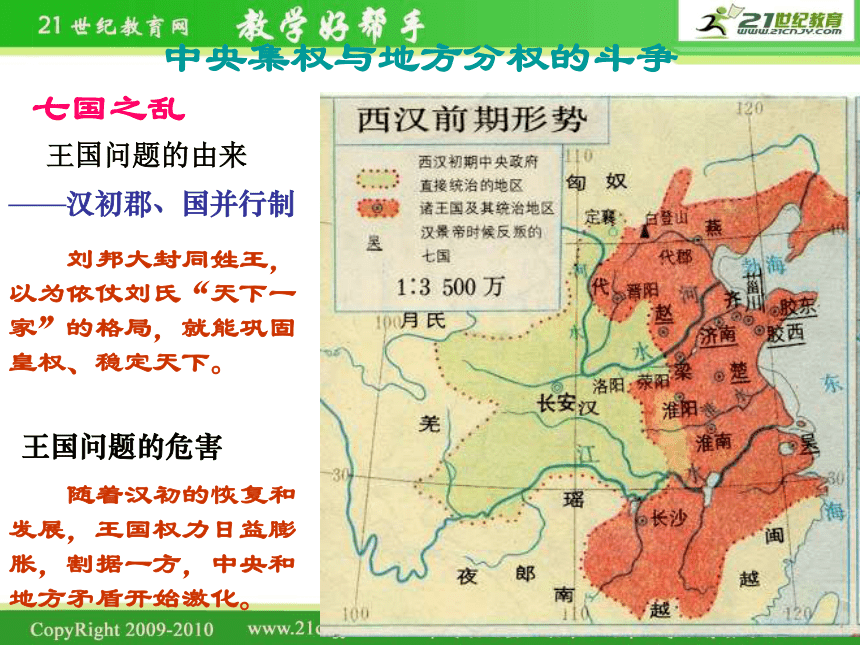

一、汉唐宋时期的地方割据与集权措施

——中央集权与地方分权的斗争

1、西汉

问题探究:西汉王国问题为何会出现?又是如何解决的?

(1)地方割据——“七国之乱”

①原因:

a.根本:

b.直接:

汉初郡国并行,中央和封国矛盾激化

汉景帝削藩

②概况(经过):

公元前154年,吴王刘濞借口“清君侧”串通六国发动叛乱,后被平定。

七国之乱

中央集权与地方分权的斗争

——汉初郡、国并行制

刘邦大封同姓王,以为依仗刘氏“天下一家”的格局,就能巩固皇权、稳定天下。

王国问题的危害

随着汉初的恢复和发展,王国权力日益膨胀,割据一方,中央和地方矛盾开始激化。

王国问题的由来

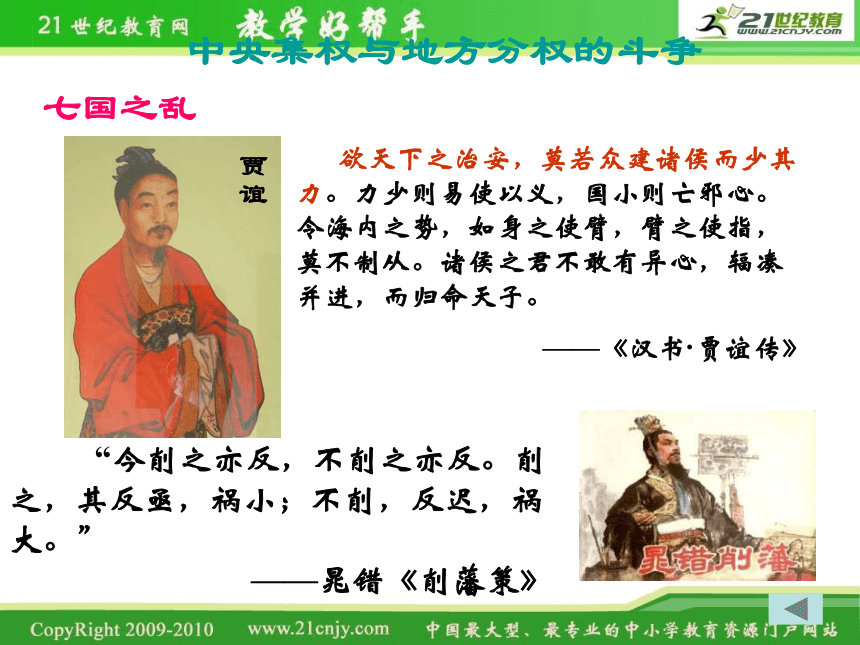

中央集权与地方分权的斗争

七国之乱

贾谊

“今削之亦反,不削之亦反。削之,其反亟,祸小;不削,反迟,祸大。”

——晁错《削藩策》

欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则亡邪心。令海内之势,如身之使臂,臂之使指,莫不制从。诸侯之君不敢有异心,辐凑并进,而归命天子。

——《汉书·贾谊传》

中央集权与地方分权的斗争

七国之乱

周亚夫

汉景帝命太尉周

亚夫和大将军窦婴率

军,以轻兵断绝叛军

粮道,三个月后平定

“七国之乱”。

中央集权与地方分权的斗争

汉武帝加强中央集权

主父偃

主父偃向汉武帝建议:“愿陛下令诸侯得推恩子弟以地,侯之。彼人人喜得所愿,上以施德,实分其国,不削而稍弱矣。”

实行“推恩令”

汉武帝(前156—前87),即刘彻,汉景帝子,公元前140—前87年在位。在位期间,他强化皇权,使汉朝出现大一统的局面。

(2)汉武帝加强中央集权

①措施:

实行“推恩令”,削弱王国力量;

建立“中朝”;

设刺史监察地方。

②结果:

加强了中央集权,巩固了国家统一。

2、(北)宋初中央集权的强化

阅读材料及课本相关内容:

赵匡胤问宰相赵普:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

请回答:

⑴材料中赵匡胤所述局面是怎样形成的?

⑵赵普对赵匡胤提出的两个问题的回答是否切中要害?

⑶赵匡胤是怎样采纳赵普建议“稍夺其权,制其钱谷,收其

精兵”的?

答案提示:

⑴安史之乱后形成藩镇割据局面,导致五代十国分裂局面出现。

⑵切中要害。认为“方镇太重,君弱臣强”,找到了唐末以来政权频繁更替和割据分裂局面的主要原因。削弱限制朝臣和地方节度使的行政权力、经济力量和军事力量是解决问题的关键。

⑶派文官担任地方长官,同时设通判负责监督;地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由中央掌控;主要将领的兵权和精锐部队收归中央,由皇帝掌握。

2、(北)宋初中央集权的强化

(1)原因:

(2)目的:

①唐“安史之乱”后,形成藩镇割据和五代十国的分裂局面;

②赵匡胤发动兵变夺权建国的经历;

③北宋建立后,全国处于军事割据局面。

①解决地方割据问题

②加强皇权,巩固统治

(直接)

(根本)

(3)措施:

①“兵”——收精兵 (内容:设“三衙”统领禁军,发兵权归枢密院,作用:实现统兵权和调兵权分离,有利于皇帝控制军权。)

②“权”——削实权 (内容:削弱或剥夺地方节度使、州郡长官和武将权力;州郡直属中央;派文臣出任州郡长官,下设通判监督地方官)

③“钱”——制钱谷 (内容:地方财赋运往中央。作用:消除了地方割据势力的物质基础,维护了统一与安定。)

(4)影响(评价):

①进步性:

改变了唐末五代以来藩镇割据的分裂局面;加强了中央集权,基本解决了中央与地方的矛盾。

②局限性:

造成“冗官”、“冗兵”、“冗费”的国家财政危机。

3、认识:

⑴手段:通过打击诸侯王实力、削弱武将军权、分割地方官权力,中央集权日益加强。

⑵结果:中央处于绝对上风,皇权与相权矛盾突出。

二、皇权的不断加强——皇权与相权的斗争

1、明朝:

(1)废除丞相制度

阅读课本P.16方框思考题,分析朱元璋为什么要废除丞相制度。你同意他的看法吗?

提示:朱元璋认为,秦始皇置丞相,导致了秦朝的短命而亡;汉唐虽有贤相,但专权乱政的小人居多;明朝废丞相,以五府、六部等衙门,分理天下事务,各衙门之间相互牵制,提高办事效率,加强了皇权。

答案:不同意,朱元璋的看法不合理。秦朝亡于暴政,根本上并非由于丞相的设置;汉唐盛世的出现是因为统治者重用人才,特别是一些贤明宰相起了重要作用;小人专权乱政的现象存在,根本上并非由于丞相制度的存在,而源于君主专制制度的影响。

二、皇权的不断加强——皇权与相权的斗争

1、明朝:

(1)废除丞相制度

①原因:明初丞相位高权重,威胁皇权;明太祖吸取元朝权贵专权的教训。

②废除:明太祖裁撤中书省,废除丞相,亲掌六部。

③影响:实行了1600多年的丞相制度被废除,专制皇权发展到了新的高度。

皇帝宝座

(2)设立内阁

①原因:

废除丞相后皇帝政务繁多

②设立过程:

明太祖时:设殿阁大学士,仅备顾问兼协理章奏,不参与决策。(不是法定的中央一级的行政或决策机构,只是内侍机构。)

明成祖时:设内阁,大学士参与军国大事的商讨,内阁制度正式确立。此后阁臣权力越来越大,有“票拟”权。

上图:隆宗门内军机处

右上图:军机处内景

右下图:军机处的位置

清初沿用明制,设立内阁,负责处理日常事务。重大事务由满洲贵族组成的议政王大臣会议来处理,凌驾于内阁和六部之上,有些决定连皇帝也不能更改。

思考:面对这样的旧有的机构设置,如果你是当朝皇帝,你怎么改变这种局面?

2、清朝(雍正年间):设军机处

(1)原因:

①清初议政王大臣会议限制了皇权;

②雍正时为处理西北紧急军务而设。

思考:和以往的丞相等职务相比,军机处有什么新特点?

(2)职权及地位:

①最初只参与处理军务,后职权扩大,可参与处理机要事务。但只能跪奏笔录,上传下达。

②军机处完全听命于皇帝,军国大事皆由皇帝一人裁决。

(3)影响:

①积极:简化了政务手续,提高了行政效率;

②消极:是专制皇权高度发展的重要标志。

知识拓展:

中国古代中央机构的演变:

秦汉三公九卿制——隋唐三省六部制——北宋二府三司制——元朝一省制——明朝废丞相、设内阁——清朝设军机处

三、对唐宋以来政治制度变化的总体评价(认识)

1、表现出皇权不断加强、相权不断削弱的特点。

2、专制皇权的不断强化虽有可能提高决策效率,但却最终成为社会发展的桎梏。

1.中国古代,职掌和权力分工明确的中央中枢机构的确立是在( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期 C.宋元时期 D.明清时期

2.宋代中枢权力体系中,掌管财政的是( )

A.尚书省 B.中书门下 C.枢密院 D.三司

3.明代裁撤中书省,废除丞相的根本目的是( )

A.要清除权臣 B.解决中央与地方的矛盾

C.彻底解决皇权与相权的冲突 D.改革中枢权力体系

B

D

C

巩固练习

4.为了削弱相权,唐太宗、宋太祖采取的相同做法是( )

A.增加宰相的名额 B.废除宰相

C.分割宰相的权力

D.选用级别较低的官员参与中枢决策

5.中国封建王朝的历史上皇权在与相权进行的较量中最终获胜是在( )

A.建立中朝后 B.“杯酒释兵权”后

C.裁撤中书省后 D.设立军机处后

C

C

6.军机处的设置加强了皇权,其表现是( )

①皇帝的谕旨可以迅速传达到中央各部和地方官员

②全国军政大权完全集中到皇帝手中

③军机大臣掌握了国家最高决策权

④避免了皇帝决策的失误

A.①②③ B.①②④ C.①② D.①③

7.下列中央权力体系出现时间先后的正确排列顺序是( )

①军机处——六部 ②三省——六部 ③三公——诸卿

④内阁——六部

A.④③②① B.②③④① C.③②①④ D.③②④①

C

D

材料一:丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮以治天下也。

——《汉书·孔光传》引汉哀帝语

材料二:以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

——《贞观政要》引唐太宗语

材料三:自秦以下,人人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。

——黄佐《南雍志》引明大祖语

材料中各朝统治对丞相的态度是怎样的?有无本质的区别?统治者态度的转变,对中国社会造成了怎样的影响?

课本解析与探究

(1)材料一、二反映了汉唐时,皇帝出自维护统治的需要而依靠丞相。材料三反映了中央集权与地方分权的矛盾大体解决后,为维护皇权的核心地位,防止他人分权而摈弃丞相。

(2)态度本质上无区别,都是为了维护皇帝一姓的天下。

(3)影响:皇帝的权威成为维系社会统一稳定的精神力量,社会对皇帝的崇拜造成了对个人自然权利流失的麻木,结果导致近代民主共和制的建立缺乏必要的社会基础。

课本自我测评

1.导致汉初“七国之乱”和唐末五代十国割据混战的原因是什么?

七国之乱

诸侯王国势力膨胀和反叛中央

五代十国混战

地方藩镇割据和中央权力缺失

地方的分权势力膨胀

课本自我测评

2.汉武帝和宋太祖为加强中央集权采取的措施有何异同?

相同点

目的

内容

都是为了加强中央集权和皇权专制。

都用分权来削弱相权,都是用和平方式

解决地方对中央的威胁。

不同点

宋太祖

汉武帝

用推恩令解决王国问题,设置刺史加强对

地方的监督,负面影响较少。

严格控制军权,解决藩镇割据问题,但在

加强中央集权同时,也使宋朝官僚机构庞

大,造成“冗兵、冗官、冗费”局面。

第4课

专制皇权的不断加强

课程标准

内容:了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会的影响。

解读:基本能力层次,要求掌握西汉王国问题及其解决、宋代加强中央集权措施、明内阁、清军机处等内容。能力提升层次,要求明确中央集权制度下的两大矛盾及其斗争。

一、汉唐宋时期的地方割据与集权措施

——中央集权与地方分权的斗争

1、西汉

问题探究:西汉王国问题为何会出现?又是如何解决的?

(1)地方割据——“七国之乱”

①原因:

a.根本:

b.直接:

汉初郡国并行,中央和封国矛盾激化

汉景帝削藩

②概况(经过):

公元前154年,吴王刘濞借口“清君侧”串通六国发动叛乱,后被平定。

七国之乱

中央集权与地方分权的斗争

——汉初郡、国并行制

刘邦大封同姓王,以为依仗刘氏“天下一家”的格局,就能巩固皇权、稳定天下。

王国问题的危害

随着汉初的恢复和发展,王国权力日益膨胀,割据一方,中央和地方矛盾开始激化。

王国问题的由来

中央集权与地方分权的斗争

七国之乱

贾谊

“今削之亦反,不削之亦反。削之,其反亟,祸小;不削,反迟,祸大。”

——晁错《削藩策》

欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则亡邪心。令海内之势,如身之使臂,臂之使指,莫不制从。诸侯之君不敢有异心,辐凑并进,而归命天子。

——《汉书·贾谊传》

中央集权与地方分权的斗争

七国之乱

周亚夫

汉景帝命太尉周

亚夫和大将军窦婴率

军,以轻兵断绝叛军

粮道,三个月后平定

“七国之乱”。

中央集权与地方分权的斗争

汉武帝加强中央集权

主父偃

主父偃向汉武帝建议:“愿陛下令诸侯得推恩子弟以地,侯之。彼人人喜得所愿,上以施德,实分其国,不削而稍弱矣。”

实行“推恩令”

汉武帝(前156—前87),即刘彻,汉景帝子,公元前140—前87年在位。在位期间,他强化皇权,使汉朝出现大一统的局面。

(2)汉武帝加强中央集权

①措施:

实行“推恩令”,削弱王国力量;

建立“中朝”;

设刺史监察地方。

②结果:

加强了中央集权,巩固了国家统一。

2、(北)宋初中央集权的强化

阅读材料及课本相关内容:

赵匡胤问宰相赵普:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

请回答:

⑴材料中赵匡胤所述局面是怎样形成的?

⑵赵普对赵匡胤提出的两个问题的回答是否切中要害?

⑶赵匡胤是怎样采纳赵普建议“稍夺其权,制其钱谷,收其

精兵”的?

答案提示:

⑴安史之乱后形成藩镇割据局面,导致五代十国分裂局面出现。

⑵切中要害。认为“方镇太重,君弱臣强”,找到了唐末以来政权频繁更替和割据分裂局面的主要原因。削弱限制朝臣和地方节度使的行政权力、经济力量和军事力量是解决问题的关键。

⑶派文官担任地方长官,同时设通判负责监督;地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由中央掌控;主要将领的兵权和精锐部队收归中央,由皇帝掌握。

2、(北)宋初中央集权的强化

(1)原因:

(2)目的:

①唐“安史之乱”后,形成藩镇割据和五代十国的分裂局面;

②赵匡胤发动兵变夺权建国的经历;

③北宋建立后,全国处于军事割据局面。

①解决地方割据问题

②加强皇权,巩固统治

(直接)

(根本)

(3)措施:

①“兵”——收精兵 (内容:设“三衙”统领禁军,发兵权归枢密院,作用:实现统兵权和调兵权分离,有利于皇帝控制军权。)

②“权”——削实权 (内容:削弱或剥夺地方节度使、州郡长官和武将权力;州郡直属中央;派文臣出任州郡长官,下设通判监督地方官)

③“钱”——制钱谷 (内容:地方财赋运往中央。作用:消除了地方割据势力的物质基础,维护了统一与安定。)

(4)影响(评价):

①进步性:

改变了唐末五代以来藩镇割据的分裂局面;加强了中央集权,基本解决了中央与地方的矛盾。

②局限性:

造成“冗官”、“冗兵”、“冗费”的国家财政危机。

3、认识:

⑴手段:通过打击诸侯王实力、削弱武将军权、分割地方官权力,中央集权日益加强。

⑵结果:中央处于绝对上风,皇权与相权矛盾突出。

二、皇权的不断加强——皇权与相权的斗争

1、明朝:

(1)废除丞相制度

阅读课本P.16方框思考题,分析朱元璋为什么要废除丞相制度。你同意他的看法吗?

提示:朱元璋认为,秦始皇置丞相,导致了秦朝的短命而亡;汉唐虽有贤相,但专权乱政的小人居多;明朝废丞相,以五府、六部等衙门,分理天下事务,各衙门之间相互牵制,提高办事效率,加强了皇权。

答案:不同意,朱元璋的看法不合理。秦朝亡于暴政,根本上并非由于丞相的设置;汉唐盛世的出现是因为统治者重用人才,特别是一些贤明宰相起了重要作用;小人专权乱政的现象存在,根本上并非由于丞相制度的存在,而源于君主专制制度的影响。

二、皇权的不断加强——皇权与相权的斗争

1、明朝:

(1)废除丞相制度

①原因:明初丞相位高权重,威胁皇权;明太祖吸取元朝权贵专权的教训。

②废除:明太祖裁撤中书省,废除丞相,亲掌六部。

③影响:实行了1600多年的丞相制度被废除,专制皇权发展到了新的高度。

皇帝宝座

(2)设立内阁

①原因:

废除丞相后皇帝政务繁多

②设立过程:

明太祖时:设殿阁大学士,仅备顾问兼协理章奏,不参与决策。(不是法定的中央一级的行政或决策机构,只是内侍机构。)

明成祖时:设内阁,大学士参与军国大事的商讨,内阁制度正式确立。此后阁臣权力越来越大,有“票拟”权。

上图:隆宗门内军机处

右上图:军机处内景

右下图:军机处的位置

清初沿用明制,设立内阁,负责处理日常事务。重大事务由满洲贵族组成的议政王大臣会议来处理,凌驾于内阁和六部之上,有些决定连皇帝也不能更改。

思考:面对这样的旧有的机构设置,如果你是当朝皇帝,你怎么改变这种局面?

2、清朝(雍正年间):设军机处

(1)原因:

①清初议政王大臣会议限制了皇权;

②雍正时为处理西北紧急军务而设。

思考:和以往的丞相等职务相比,军机处有什么新特点?

(2)职权及地位:

①最初只参与处理军务,后职权扩大,可参与处理机要事务。但只能跪奏笔录,上传下达。

②军机处完全听命于皇帝,军国大事皆由皇帝一人裁决。

(3)影响:

①积极:简化了政务手续,提高了行政效率;

②消极:是专制皇权高度发展的重要标志。

知识拓展:

中国古代中央机构的演变:

秦汉三公九卿制——隋唐三省六部制——北宋二府三司制——元朝一省制——明朝废丞相、设内阁——清朝设军机处

三、对唐宋以来政治制度变化的总体评价(认识)

1、表现出皇权不断加强、相权不断削弱的特点。

2、专制皇权的不断强化虽有可能提高决策效率,但却最终成为社会发展的桎梏。

1.中国古代,职掌和权力分工明确的中央中枢机构的确立是在( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期 C.宋元时期 D.明清时期

2.宋代中枢权力体系中,掌管财政的是( )

A.尚书省 B.中书门下 C.枢密院 D.三司

3.明代裁撤中书省,废除丞相的根本目的是( )

A.要清除权臣 B.解决中央与地方的矛盾

C.彻底解决皇权与相权的冲突 D.改革中枢权力体系

B

D

C

巩固练习

4.为了削弱相权,唐太宗、宋太祖采取的相同做法是( )

A.增加宰相的名额 B.废除宰相

C.分割宰相的权力

D.选用级别较低的官员参与中枢决策

5.中国封建王朝的历史上皇权在与相权进行的较量中最终获胜是在( )

A.建立中朝后 B.“杯酒释兵权”后

C.裁撤中书省后 D.设立军机处后

C

C

6.军机处的设置加强了皇权,其表现是( )

①皇帝的谕旨可以迅速传达到中央各部和地方官员

②全国军政大权完全集中到皇帝手中

③军机大臣掌握了国家最高决策权

④避免了皇帝决策的失误

A.①②③ B.①②④ C.①② D.①③

7.下列中央权力体系出现时间先后的正确排列顺序是( )

①军机处——六部 ②三省——六部 ③三公——诸卿

④内阁——六部

A.④③②① B.②③④① C.③②①④ D.③②④①

C

D

材料一:丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮以治天下也。

——《汉书·孔光传》引汉哀帝语

材料二:以天下之广、四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量、宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

——《贞观政要》引唐太宗语

材料三:自秦以下,人人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。

——黄佐《南雍志》引明大祖语

材料中各朝统治对丞相的态度是怎样的?有无本质的区别?统治者态度的转变,对中国社会造成了怎样的影响?

课本解析与探究

(1)材料一、二反映了汉唐时,皇帝出自维护统治的需要而依靠丞相。材料三反映了中央集权与地方分权的矛盾大体解决后,为维护皇权的核心地位,防止他人分权而摈弃丞相。

(2)态度本质上无区别,都是为了维护皇帝一姓的天下。

(3)影响:皇帝的权威成为维系社会统一稳定的精神力量,社会对皇帝的崇拜造成了对个人自然权利流失的麻木,结果导致近代民主共和制的建立缺乏必要的社会基础。

课本自我测评

1.导致汉初“七国之乱”和唐末五代十国割据混战的原因是什么?

七国之乱

诸侯王国势力膨胀和反叛中央

五代十国混战

地方藩镇割据和中央权力缺失

地方的分权势力膨胀

课本自我测评

2.汉武帝和宋太祖为加强中央集权采取的措施有何异同?

相同点

目的

内容

都是为了加强中央集权和皇权专制。

都用分权来削弱相权,都是用和平方式

解决地方对中央的威胁。

不同点

宋太祖

汉武帝

用推恩令解决王国问题,设置刺史加强对

地方的监督,负面影响较少。

严格控制军权,解决藩镇割据问题,但在

加强中央集权同时,也使宋朝官僚机构庞

大,造成“冗兵、冗官、冗费”局面。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局