2021年高考语文复习 小说主观题的套路与反套路 课件(24张)

文档属性

| 名称 | 2021年高考语文复习 小说主观题的套路与反套路 课件(24张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-02 19:01:43 | ||

图片预览

文档简介

高考二轮复习

重视审题 提高读题能力

——小说阅读的套路与反套路

学情分析

通过一轮复习,我们已经基本熟知小说阅读答题的步骤和模式,知识体系初步建立,但在实际的练习中,学生依旧不能有效得分。细究下去,有以下问题:

1、经常出现答非所问的情况:问情节,答环境,答题套路生搬硬套,不能紧扣得分点;(此问题集中于2019、2020年高考真题练习中)

2、答题不够具体,泛泛而谈,空有字数,不能得分。

依旧是套路,不管是什么题,套话直接上,衬托人物形象,点明(深化)主旨,细看答题,根本找不出他答的主旨是什么。

3、答题没有条理,错字病句时有出现,点与点之间有交叉,归纳不足。

学情分析

考情分析

小说阅读一直是全国卷文学类文本阅读考察较多的题型,在近年的高考真题中,反押题反套路思路明显。2020黄冈备考会中,参与高考阅卷的老师作报告特意提到了这一点。

我们的同学做这些题时,毫不意外地掉进了人家的坑里,不能有效读题,不能灵活翻译题目是失分的重要原因。

今天,我们将就几道例题,谈谈如何如何翻译题目,提升读题能力。

考情分析

原题呈现

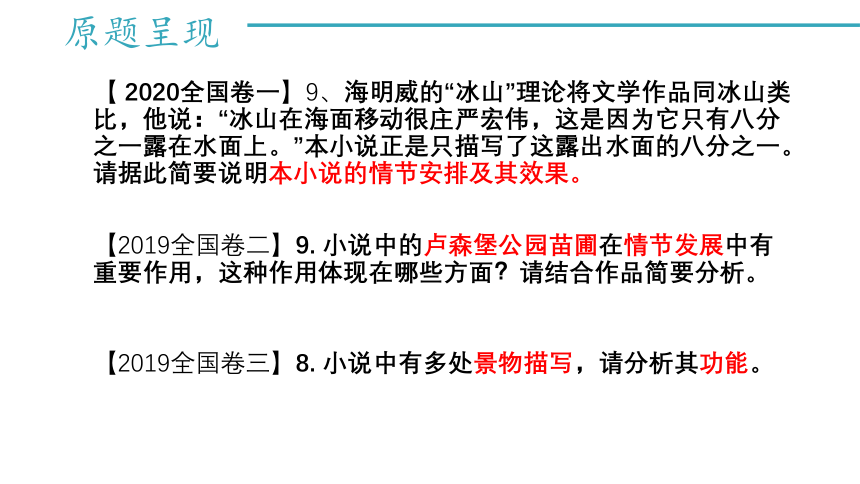

【 2020全国卷一】9、海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

【2019全国卷二】9. 小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请结合作品简要分析。?

【2019全国卷三】8. 小说中有多处景物描写,请分析其功能。

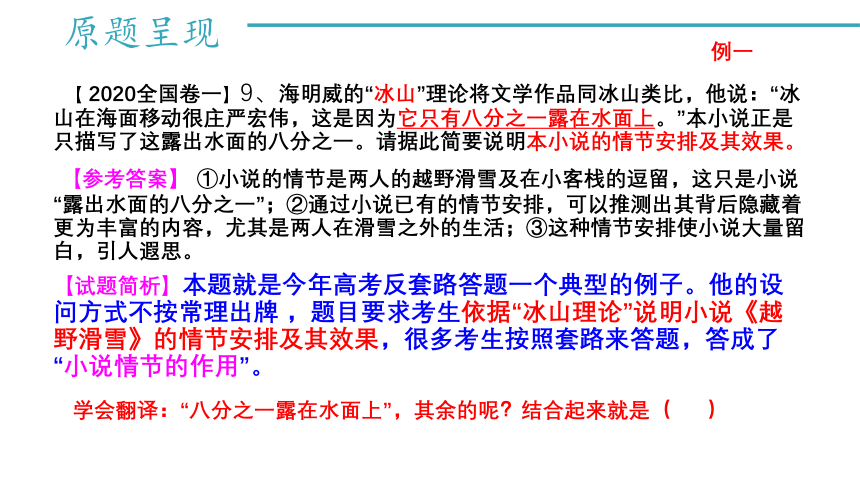

【 2020全国卷一】9、海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

【参考答案】 ①小说的情节是两人的越野滑雪及在小客栈的逗留,这只是小说“露出水面的八分之一”;②通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;③这种情节安排使小说大量留白,引人遐思。

【试题简析】本题就是今年高考反套路答题一个典型的例子。他的设问方式不按常理出牌 ,题目要求考生依据“冰山理论”说明小说《越野滑雪》的情节安排及其效果,很多考生按照套路来答题,答成了“小说情节的作用”。

原题呈现

例一

学会翻译:“八分之一露在水面上”,其余的呢?结合起来就是( )

答题示例

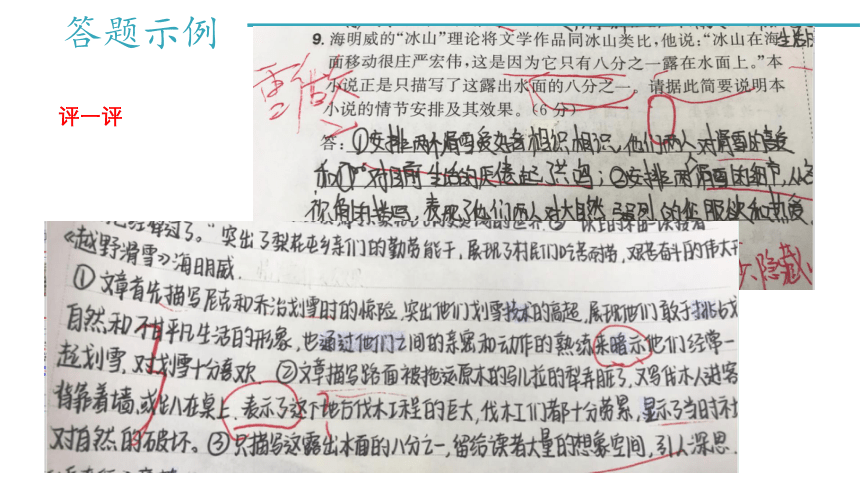

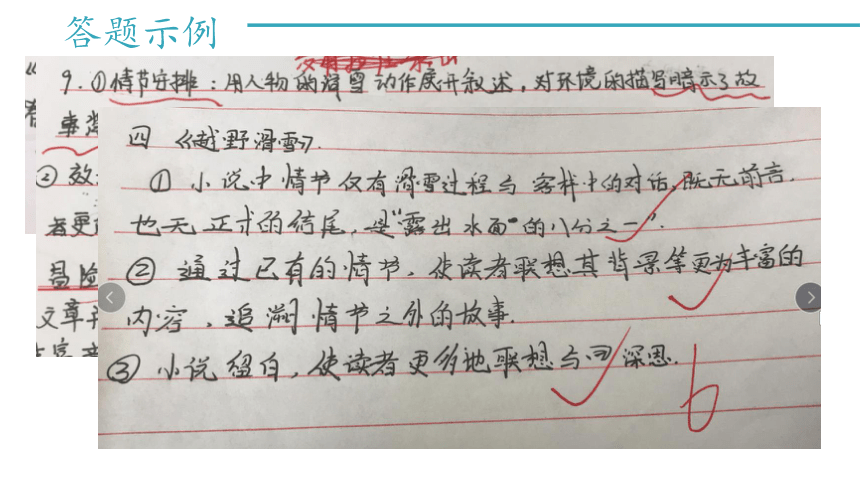

评一评

答题示例

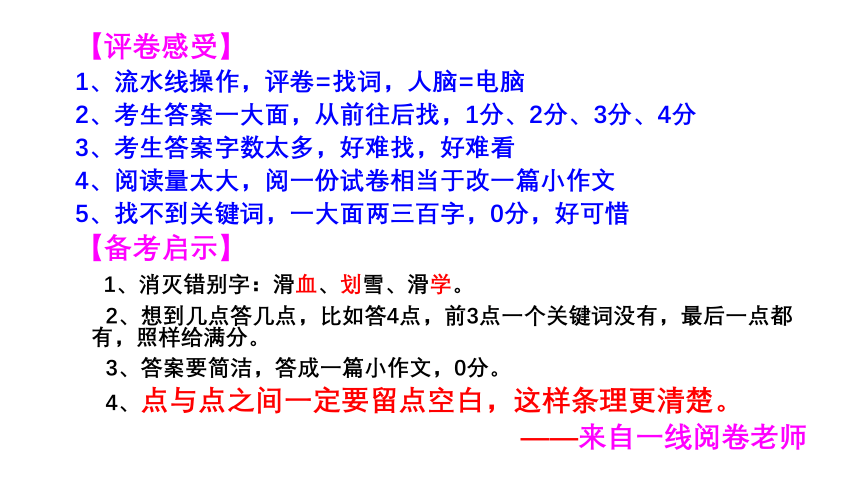

【评卷感受】

1、流水线操作,评卷=找词,人脑=电脑

2、考生答案一大面,从前往后找,1分、2分、3分、4分

3、考生答案字数太多,好难找,好难看

4、阅读量太大,阅一份试卷相当于改一篇小作文

5、找不到关键词,一大面两三百字,0分,好可惜

【备考启示】

1、消灭错别字:滑血、划雪、滑学。

2、想到几点答几点,比如答4点,前3点一个关键词没有,最后一点都有,照样给满分。

3、答案要简洁,答成一篇小作文,0分。

4、点与点之间一定要留点空白,这样条理更清楚。

——来自一线阅卷老师

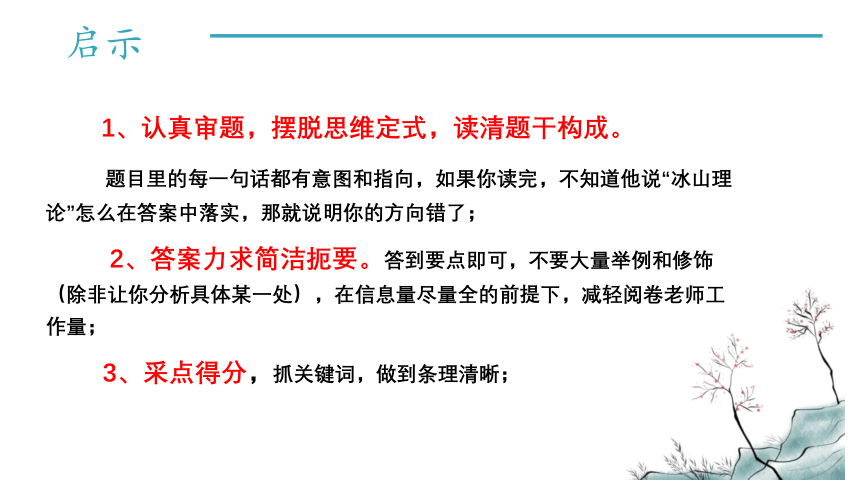

1、认真审题,摆脱思维定式,读清题干构成。

题目里的每一句话都有意图和指向,如果你读完,不知道他说“冰山理论”怎么在答案中落实,那就说明你的方向错了;

2、答案力求简洁扼要。答到要点即可,不要大量举例和修饰(除非让你分析具体某一处),在信息量尽量全的前提下,减轻阅卷老师工作量;

3、采点得分,抓关键词,做到条理清晰;

启示

原题呈现

【2019全国卷二】9. 小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请结合作品简要分析。?

【参考答案】①故事切入自然,“我”不太喜欢喧闹,而老舞蹈师又天天来这里,两人相遇才有可能,以此切入故事,自然而不做作。②有利于情节的集中与展开,苗圃既是表演的舞台,也是人生的舞台。③使故事有余味。苗圃铲平了,故事自然结束,但主人公怎样了,让人牵挂。

小组互查,查你的答案对了哪些点?为什么不能得满分?

试题简析

本题考查探究作者的创作背景和创作意图的能力,侧重考查环境描写的作用。分析环境描写的作用一般从环境的渲染、情节的发展、人物形象的刻画、主题的暗示等角度考虑,但题干中要求分析卢森堡公园苗圃“在情节发展中的作用”,指向性特别明显,解答此题,重点分析环境与情节的作用即可。

自然环境描写以情节为依据,而情节发展又常常依赖于自然环境的推动。本文开篇就对卢森堡公园的环境进行描写,公园里幽静宜人,而我“不太喜欢喧闹”,到公园散步“是我最喜爱的享受”,如此美好休闲画面自然为我和老人相遇提供了可能,同时又为下文故事情节的发展设置背景;

我和老人从相遇到了解再到感悟人生都是在苗圃这个特定的环境展开,在这里我感受到了消失了的旧时代的芳华,“一股难以言表的感伤激动着我的灵魂”,这里不仅仅是一座苗圃,还是一个已逝时代的展现,所以苗圃自然成了贯穿全文的线索,同时也展现了老人的一生,从而推动了故事情节的发展;

而我和老人的相失也是因为苗圃被铲平,留白式结尾“他们怎么样了”韵味无穷,容易引起读者思考。据此组织答案即可。

答题示例

启示

1、问什么,答什么;

2、套路依旧:在回答环境作用的时候,依然要从人物、情节、主旨角度入手;

3、反套路应对 : 将答案稍作变化,围绕情节作答。反复关涉中心词“情节”。

原题呈现

【2019全国卷三】8. 小说中有多处景物描写,请分析其功能。

【参考答案】①到梨花屯去的沿途风景,为故事开展提供自然背景;②以景物描写的插入来配合氛围的变化以及谢赵二人的心理变化;③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息。

【试题简析】指向明确,小说环境描写的功能,但很多同学将每一处环境描写拆解开,尤其是第二点,一处描写对应一个心理,最终只能得两分。

答题示例

容易遗漏要点

答题示例

答题示例

为什么这道题没有满分?

【2019全国卷三】8. 小说中有多处景物描写,请分析其功能。

【参考答案】①到梨花屯去的沿途风景,为故事开展提供自然背景;②以景物描写的插入来配合氛围的变化以及谢赵二人的心理变化;③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息。

9. 两个乘客为什么沉默?小说为什么首尾均有这一细节?请结合全文分析。

【参考答案】第一问:两个乘客的沉默,是由于赶车老人的话使他们产生触动,并陷入沉思。第二问:首尾都写到两个乘客的沉默,既是结构上的呼应,也强调了沉默之中含有深意;小说在开头提示“回过头来看一看”,结尾又说“不知为什么”,都指引读者去思考这个看似平淡的故事中所包含的深刻意味。

解题策略

解题策略

被删减部分:

莫不是赶车老汉的话触动了他们,使他们明白最终在负责任的,——就是说,肩膀最硬的,——还是社员群众?或者,想起他们刚才彼此都很慷慨的谈话,感到那只不过是侈谈了责任,其实自己过去和现在都不曾负过什么责任,从而有些内疚了?再不,就是眼看马车就要又一次地把他们载进梨花屯,温故而知新,他们在默想着这一次如何一定要真正对梨花屯的乡亲们负起责任来?……嗯,也许各种都有一点吧,他们的神情都那么严肃。

沉默的意味:反思、被群众的精神感动、内疚、暗下决心。

立足小说,联系上下文

谢主任问:“哪个喊填的?”

“哪个?”老人家认真地想了一回,“没有哪个。是我们六个队的人商量的。总不成就让它摆在那里,沟不沟坎不坎的!唔,先是抬那些石头。论挑抬活路,这一带的人都是好手,肩膀最硬……”

像我们在乡下会碰到的许多老人家一样,这位老人也有着对往事的惊人记忆。也许平时不大有机会说话,一旦有人听,他们就会把点点滴滴说得详详细细,有几分像自言自语,牵连不断地说下去。说下去,平平静静的,像是在叙述别人的而不是自身的事情,多少波澜都化为了涓涓细流,想当初虽未必如此简单,而今却尽掩在老人家略带沙哑的嗓音里了。

后来,老赵提醒他:“老人家,我们走吧!”

老赵的声音,柔和得有些异样。

前文写到,因为上面的“嘴巴硬”,瞎指挥,挖了一条沟,占了40亩良田。 但是老百姓呢?没有抱怨,只是默默地把这条沟填好了,而且老人在叙述这件事的时候,“平平静静的,像是在叙述别人的而不是自身的事情,多少波澜都化为了涓涓细流,想当初虽未必如此简单,而今却尽掩在老人家略带沙哑的嗓音里了。”

从基层干部的角度来说,前面口口声声说“负责”,到头来还是老百姓自己承担这个后果了,会内疚,惭愧,

主题示例

启示

1、准确把握主旨。学会整体阅读,读通前后逻辑,

2、咀嚼文本,抓住细节。读慢一点,读细一点。

3、全面考量,不遗漏要点。关注景物本身特点,要体会景物暗示的社会环境。

方法回顾

语文路上

摆脱思维定式

读清题干构成

梳理逻辑层次

创建答题框架

重视审题 提高读题能力

——小说阅读的套路与反套路

学情分析

通过一轮复习,我们已经基本熟知小说阅读答题的步骤和模式,知识体系初步建立,但在实际的练习中,学生依旧不能有效得分。细究下去,有以下问题:

1、经常出现答非所问的情况:问情节,答环境,答题套路生搬硬套,不能紧扣得分点;(此问题集中于2019、2020年高考真题练习中)

2、答题不够具体,泛泛而谈,空有字数,不能得分。

依旧是套路,不管是什么题,套话直接上,衬托人物形象,点明(深化)主旨,细看答题,根本找不出他答的主旨是什么。

3、答题没有条理,错字病句时有出现,点与点之间有交叉,归纳不足。

学情分析

考情分析

小说阅读一直是全国卷文学类文本阅读考察较多的题型,在近年的高考真题中,反押题反套路思路明显。2020黄冈备考会中,参与高考阅卷的老师作报告特意提到了这一点。

我们的同学做这些题时,毫不意外地掉进了人家的坑里,不能有效读题,不能灵活翻译题目是失分的重要原因。

今天,我们将就几道例题,谈谈如何如何翻译题目,提升读题能力。

考情分析

原题呈现

【 2020全国卷一】9、海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

【2019全国卷二】9. 小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请结合作品简要分析。?

【2019全国卷三】8. 小说中有多处景物描写,请分析其功能。

【 2020全国卷一】9、海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

【参考答案】 ①小说的情节是两人的越野滑雪及在小客栈的逗留,这只是小说“露出水面的八分之一”;②通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;③这种情节安排使小说大量留白,引人遐思。

【试题简析】本题就是今年高考反套路答题一个典型的例子。他的设问方式不按常理出牌 ,题目要求考生依据“冰山理论”说明小说《越野滑雪》的情节安排及其效果,很多考生按照套路来答题,答成了“小说情节的作用”。

原题呈现

例一

学会翻译:“八分之一露在水面上”,其余的呢?结合起来就是( )

答题示例

评一评

答题示例

【评卷感受】

1、流水线操作,评卷=找词,人脑=电脑

2、考生答案一大面,从前往后找,1分、2分、3分、4分

3、考生答案字数太多,好难找,好难看

4、阅读量太大,阅一份试卷相当于改一篇小作文

5、找不到关键词,一大面两三百字,0分,好可惜

【备考启示】

1、消灭错别字:滑血、划雪、滑学。

2、想到几点答几点,比如答4点,前3点一个关键词没有,最后一点都有,照样给满分。

3、答案要简洁,答成一篇小作文,0分。

4、点与点之间一定要留点空白,这样条理更清楚。

——来自一线阅卷老师

1、认真审题,摆脱思维定式,读清题干构成。

题目里的每一句话都有意图和指向,如果你读完,不知道他说“冰山理论”怎么在答案中落实,那就说明你的方向错了;

2、答案力求简洁扼要。答到要点即可,不要大量举例和修饰(除非让你分析具体某一处),在信息量尽量全的前提下,减轻阅卷老师工作量;

3、采点得分,抓关键词,做到条理清晰;

启示

原题呈现

【2019全国卷二】9. 小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请结合作品简要分析。?

【参考答案】①故事切入自然,“我”不太喜欢喧闹,而老舞蹈师又天天来这里,两人相遇才有可能,以此切入故事,自然而不做作。②有利于情节的集中与展开,苗圃既是表演的舞台,也是人生的舞台。③使故事有余味。苗圃铲平了,故事自然结束,但主人公怎样了,让人牵挂。

小组互查,查你的答案对了哪些点?为什么不能得满分?

试题简析

本题考查探究作者的创作背景和创作意图的能力,侧重考查环境描写的作用。分析环境描写的作用一般从环境的渲染、情节的发展、人物形象的刻画、主题的暗示等角度考虑,但题干中要求分析卢森堡公园苗圃“在情节发展中的作用”,指向性特别明显,解答此题,重点分析环境与情节的作用即可。

自然环境描写以情节为依据,而情节发展又常常依赖于自然环境的推动。本文开篇就对卢森堡公园的环境进行描写,公园里幽静宜人,而我“不太喜欢喧闹”,到公园散步“是我最喜爱的享受”,如此美好休闲画面自然为我和老人相遇提供了可能,同时又为下文故事情节的发展设置背景;

我和老人从相遇到了解再到感悟人生都是在苗圃这个特定的环境展开,在这里我感受到了消失了的旧时代的芳华,“一股难以言表的感伤激动着我的灵魂”,这里不仅仅是一座苗圃,还是一个已逝时代的展现,所以苗圃自然成了贯穿全文的线索,同时也展现了老人的一生,从而推动了故事情节的发展;

而我和老人的相失也是因为苗圃被铲平,留白式结尾“他们怎么样了”韵味无穷,容易引起读者思考。据此组织答案即可。

答题示例

启示

1、问什么,答什么;

2、套路依旧:在回答环境作用的时候,依然要从人物、情节、主旨角度入手;

3、反套路应对 : 将答案稍作变化,围绕情节作答。反复关涉中心词“情节”。

原题呈现

【2019全国卷三】8. 小说中有多处景物描写,请分析其功能。

【参考答案】①到梨花屯去的沿途风景,为故事开展提供自然背景;②以景物描写的插入来配合氛围的变化以及谢赵二人的心理变化;③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息。

【试题简析】指向明确,小说环境描写的功能,但很多同学将每一处环境描写拆解开,尤其是第二点,一处描写对应一个心理,最终只能得两分。

答题示例

容易遗漏要点

答题示例

答题示例

为什么这道题没有满分?

【2019全国卷三】8. 小说中有多处景物描写,请分析其功能。

【参考答案】①到梨花屯去的沿途风景,为故事开展提供自然背景;②以景物描写的插入来配合氛围的变化以及谢赵二人的心理变化;③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息。

9. 两个乘客为什么沉默?小说为什么首尾均有这一细节?请结合全文分析。

【参考答案】第一问:两个乘客的沉默,是由于赶车老人的话使他们产生触动,并陷入沉思。第二问:首尾都写到两个乘客的沉默,既是结构上的呼应,也强调了沉默之中含有深意;小说在开头提示“回过头来看一看”,结尾又说“不知为什么”,都指引读者去思考这个看似平淡的故事中所包含的深刻意味。

解题策略

解题策略

被删减部分:

莫不是赶车老汉的话触动了他们,使他们明白最终在负责任的,——就是说,肩膀最硬的,——还是社员群众?或者,想起他们刚才彼此都很慷慨的谈话,感到那只不过是侈谈了责任,其实自己过去和现在都不曾负过什么责任,从而有些内疚了?再不,就是眼看马车就要又一次地把他们载进梨花屯,温故而知新,他们在默想着这一次如何一定要真正对梨花屯的乡亲们负起责任来?……嗯,也许各种都有一点吧,他们的神情都那么严肃。

沉默的意味:反思、被群众的精神感动、内疚、暗下决心。

立足小说,联系上下文

谢主任问:“哪个喊填的?”

“哪个?”老人家认真地想了一回,“没有哪个。是我们六个队的人商量的。总不成就让它摆在那里,沟不沟坎不坎的!唔,先是抬那些石头。论挑抬活路,这一带的人都是好手,肩膀最硬……”

像我们在乡下会碰到的许多老人家一样,这位老人也有着对往事的惊人记忆。也许平时不大有机会说话,一旦有人听,他们就会把点点滴滴说得详详细细,有几分像自言自语,牵连不断地说下去。说下去,平平静静的,像是在叙述别人的而不是自身的事情,多少波澜都化为了涓涓细流,想当初虽未必如此简单,而今却尽掩在老人家略带沙哑的嗓音里了。

后来,老赵提醒他:“老人家,我们走吧!”

老赵的声音,柔和得有些异样。

前文写到,因为上面的“嘴巴硬”,瞎指挥,挖了一条沟,占了40亩良田。 但是老百姓呢?没有抱怨,只是默默地把这条沟填好了,而且老人在叙述这件事的时候,“平平静静的,像是在叙述别人的而不是自身的事情,多少波澜都化为了涓涓细流,想当初虽未必如此简单,而今却尽掩在老人家略带沙哑的嗓音里了。”

从基层干部的角度来说,前面口口声声说“负责”,到头来还是老百姓自己承担这个后果了,会内疚,惭愧,

主题示例

启示

1、准确把握主旨。学会整体阅读,读通前后逻辑,

2、咀嚼文本,抓住细节。读慢一点,读细一点。

3、全面考量,不遗漏要点。关注景物本身特点,要体会景物暗示的社会环境。

方法回顾

语文路上

摆脱思维定式

读清题干构成

梳理逻辑层次

创建答题框架